為什麼 要過 萬聖節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦書涵云冰寫的 香水人生路 和的 巷仔口社會學3:如果贏者全拿,我們還剩下什麼?都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自城邦印書館 和大家所出版 。

國立體育大學 競技與教練科學研究所 鄭世忠、錢桂玉所指導 杨永的 運動訓練與停止訓練對中老年人骨骼肌氧合能力與身體功能表現之影響 (2022),提出為什麼 要過 萬聖節關鍵因素是什麼,來自於爆發力訓練、阻力訓練、心肺訓練、近紅外線光譜儀、停止訓練。

而第二篇論文國立陽明交通大學 永續化學科技國際研究生博士學位學程 孫世勝、鄭彥如所指導 吳杰畢的 用於染料敏化電池的無金屬有機染料之結構設計 (2021),提出因為有 染料敏化太陽能電池、輔助受體對、二丁基芴基、D-A-π-A、環戊二噻吩、有機染料、弱光照明的重點而找出了 為什麼 要過 萬聖節的解答。

香水人生路

為了解決為什麼 要過 萬聖節 的問題,作者書涵云冰 這樣論述:

一本探索人生靈慧心悟的全方位散文集! 身處耳順黃昏之年的人們, 應當好好與自己的心靈對話, 用智慧思索,以邏輯抉擇, 無欲無求回歸自我,也坦然面對真實自我, 彙整出明明白白的人生紀錄, 對自己的人生做一個總交代。 所謂「香水」心態, 就是一種美好的生活意趣。 香水心態造就香水人生。 你的取捨、你的質地、你的居心, 都定下了你的生之價值。 人生的幸福之道無他,盡在感恩惜福而已, 亦即用正面的心態、生香的心境, 面對人生的好好壞壞! 人必自香而後能香人, 且讓我們香心、香人、香活、香人生! ◆關於親情的思維…… 親情

是一首唱不完的歌, 永遠的香水心態,帶來幸福處處感。 因為感恩惜福,特別能察覺幸福、享受幸福。 老萊子娛親妙方── 首先不能隨悲情起舞,要讓長輩感染歡樂氣氛, 其次對症下藥,找到老人家的憂心源頭。 要哄老人開心,自己得先有勁; 倘若一籌莫展,老人也會跟著沒氣沒勁。 酷媽咪教子良方── 教育子女千萬別窮追猛打、嘮叨數說。 後輩最希望長者幽默開心、無壓無求。 開心而無憂無求的父母,才能讓子女輕鬆自在, 願意親近你,對你敞開心。 ◆關於文學的思維…… 處在萬鬧俱寂的時代, 太多太快的蜉蝣情事與藝文資訊, 很難讓人細品慢嚥

「別人的文字思緒」。 透過一眾文學知音的交流唱和, 彼此互相「深情賞識,仔細評論」, 漸漸明白文人文心、文字記錄, 在歷史長河中,凡寫下過的必留下痕跡, 日後總有人暗自動容、心生感觸⋯⋯ 屬於寫作人善感善悟的同溫層, 絕對是心靈互相取暖的故鄉。 ◆關於出書的思維…… 書成萬事安,翻閱知乾坤! 處於黃金年代的你我他, 都值得寫下各自的故事, 解套人生的愛恨情仇真事理。 每個人的人生中都隱藏著一本書, 有人寫得出一本又一本的人生書, 有人終生都是無形無聲的心裡書, 然而,落筆方成真歷史、真存在。 生之印記,還

是書中留,才落實, 願你也有屬於自己的人生書。 ◆關於旅遊的思維…… 你,是旅人還是遊客? 旅人是行旅之人,多半為目的而行, 或因公或因私,多半獨行, 寂寞、思索較易隨行。 遊客的行徑與心態, 為今日大多數度假出遊之人的樣貌, 吃喝、賞景、購物都有勁! 一個人既可擁有遊客之輕鬆放縱感, 也能化為承受文化衝擊而感思悠悠之旅人。 不妨讓視覺與靈魂交叉成點線面, 為自己帶來一趟「慧者行旅」! ◆關於疫情的思維…… 生活從來就不容易, 唯有獲得非常經歷、非常體悟, 方能「苦中甘甜勝白甜」! 在這段長長的

避疫生活, 反倒令人顯得心靜自然怡。 居家、工作、社交,單純得像一直線, 線路不再糾結得難以理得清,弄得齊。 亂世見人世,身心俱安然, 豈止深化了人生視野, 深化了悲憫、同理與重整心態, 更珍惜身邊尋常人事物,也是另一種值得。 幸福,不一定在好境况下才會有的! 無論置身任何人生階段,處在任何境遇, 都要掌握自己擁有的最大資源, 過自己所能過的最好生活, 同時懂得感恩惜福,才會有真正的「香水人生」。 本書特色 1、走過黃金年代的作者,從親情、藝文、教育、政治等面向,以輕鬆有趣的筆調,如話家常般述說她對生命中人事物的種種感慨,提供

讀者另一種察看世界的眼光。 2、全書搭配近三百張彩照,圖文並茂呈現出作者走過、路過、感過、想過、變化過,以及現在進行中的人生路,邀你細細斟酌。 知心推薦 在這本看似輕鬆的書後,其實隱藏著作者要討論的人生話題,那就是身處耳順黃昏之年的我們,該不該或要不要回歸自我,面對真實的自我?也就是對人生做一個總交代。我和作者都是以教育為業,談不上古人的「立德」、「立功」、「立言」,只能做到如她所說的:「與自己心靈對話,讓一生有了整理過的心路歷程,擁有明白的人生紀錄。」那麼,這本書的定位應是「人生靈慧心悟」的「回憶錄」。──程玉凰博士

為什麼 要過 萬聖節進入發燒排行的影片

我活到禮拜三了!今天輕鬆一點,來分享一下我的人生。

如果喜歡我的影片,可以跟我留言討論,非常喜歡,可以分享我的影片,超級無敵喜歡,可以訂閱我的影片喔。 :)

每個禮拜三、禮拜六 晚上六點發片。

IG很多給掰照片:http://www.instagram.com/ic_ichiro/

專頁很多很多東西:http://www.facebook.com/ichirolife/

#為什麼要過萬聖節

#萬聖節

#Halloween

資料:

https://pse.is/K6EQE

https://pse.is/H8XSX

https://pse.is/LQEK7

運動訓練與停止訓練對中老年人骨骼肌氧合能力與身體功能表現之影響

為了解決為什麼 要過 萬聖節 的問題,作者杨永 這樣論述:

運動是一種改善中老年人骨骼肌氧合能力、提高肌肉力量並最終影響整體身體功能表現的有效方式。然而,較少的研究評估不同運動類型之間訓練效益的差異。此外,由於中老年人生病、外出旅行與照顧兒童等原因,迫使運動鍛煉的中斷。如何合理安排運動訓練的週期、強度與停訓週期,以促使中老年人在未來再訓練快速恢復以往訓練效益,目前亦尚不清楚。本文以三個研究建構而成。研究I:不同運動訓練模式對中老年人的骨骼肌氧合能力、肌力與身體功能表現的影響。以此探討50歲及以上中老年人進行每週2次為期8週的爆發力、阻力訓練以及心肺訓練在改善中老年人肌肉組織氧合能力、與肌肉力量身體功能效益的差異。我們的研究結果表明:爆發力組在改善下肢

肌力、最大爆發力與肌肉品質方面表現出較佳的效果。心肺組提高了30s坐站測試成績並減少了肌肉耗氧量,從而改善了中老年人在30s坐站測試期間的運動經濟性。年紀較高的肌力組則對於改善平衡能力更加有效。此外,三組運動形式均有效改善了中老年人人敏捷性。研究 Ⅱ:停止訓練對運動訓練後中老年人肌力與身體功能表現的影響:系統性回顧與meta分析。本研究欲探討停止訓練對運動訓練後中老年人肌力與身體功能表現訓練效益維持的影響。我們的研究結果表明:訓練期大於停止運動訓練期是肌力維持的重要因素。若訓練期

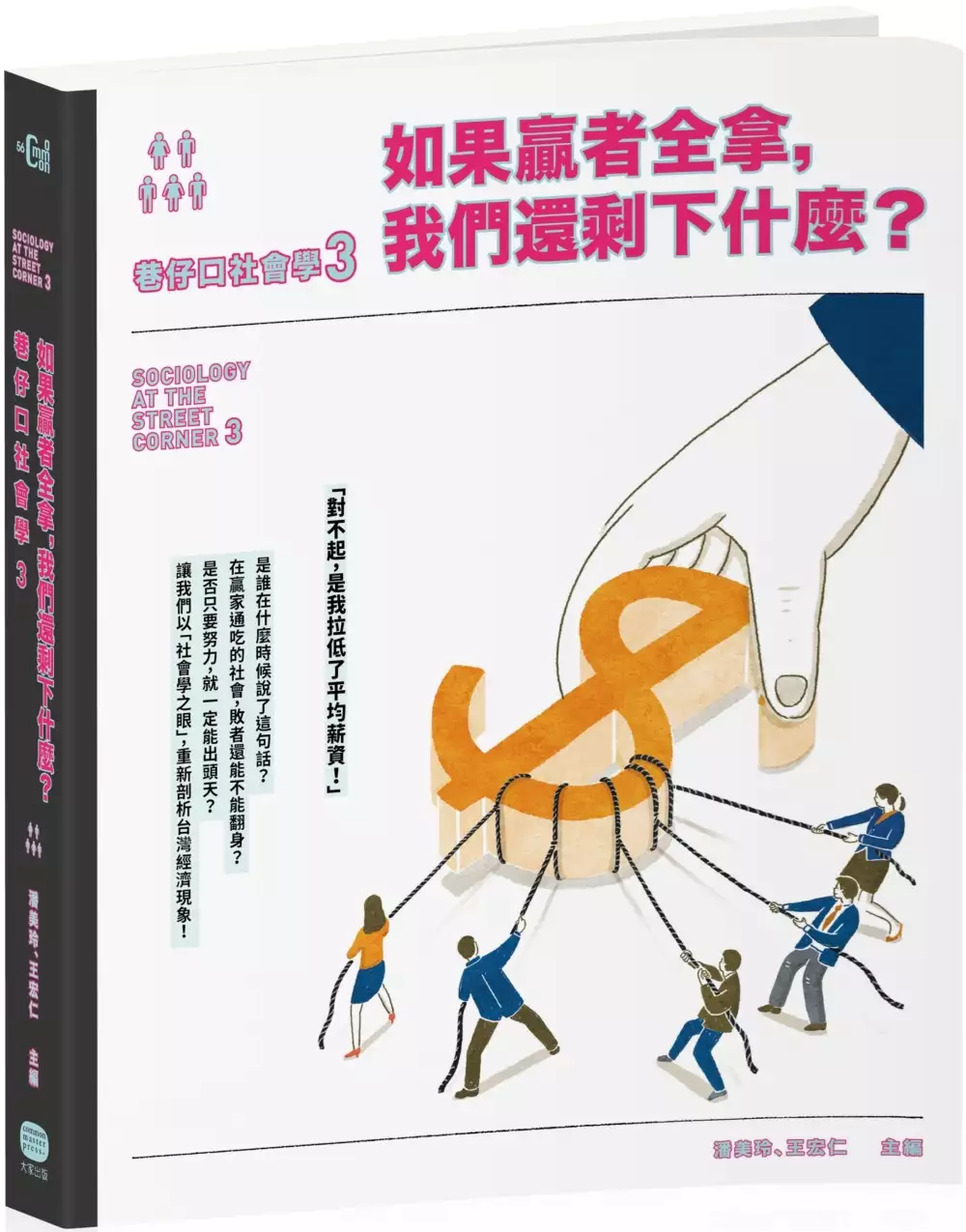

巷仔口社會學3:如果贏者全拿,我們還剩下什麼?

為了解決為什麼 要過 萬聖節 的問題,作者 這樣論述:

「對不起,是我拉低了平均薪資!」 在贏家通吃的社會,敗者還能不能翻身?是否只要努力,就一定能出頭天? 讓我們以「社會學之眼」,重新剖析台灣經濟現象! 「為什麼經濟成長,可是我的薪水沒有漲?」 「面對一敗塗地的人生,是不是只要『砍掉重練』,一切就會變好?」 「台灣是經濟的已開發國家,還是發展中國家?」 「中國的崛起,是否會取代台灣在全球供應鏈的位置?」 主流的經濟學教科書總是強調,人是自利的動物,經濟的事務就讓市場決定,政府(社會)不要干預,這才是對個人利益最好的安排,市場經濟因而是最佳的、也是唯一的經濟模式。 然而,以上的這個預設是正確的嗎? 本書

所要破除的正是以上的這個神話。不僅人性自利的假設違反我們的日常情感,市場經濟也從來就不是理所當然的,而是有意識的選擇。事實上,人不是原子式的個體,個人的經濟行動總是鑲嵌在社會制度、文化、物質文明當中。人類的經濟行動,必須從社會整體、相互關聯的角度來觀看,而不能將經濟行動與其他領域的行動分開。如果一昧崇拜市場經濟,不去調整市場經濟可能的問題,在此一制度中獲利的只會是少數人,而且是固定的一群人,而非整體社會。 如果世界與台灣的市場經濟發展至今,在先進國家與後進國家的競爭、大資本與小資本的競逐,以及資方與勞方的對抗下,贏者拿走了全部的一切,那麼我們還剩下什麼呢?對經濟議題的思考是對整體社會的思

考,也是對個人命運的思索,也唯有思考、破除盲點才可能突破命運的限制,跨越那些似乎不可能跨越的障礙。 《巷仔口社會學》在這一冊以「經濟社會學」為主題,邀請讀者再度打開社會學之眼,以社會學的角度,觀看在我們生活周邊的經濟活動與現象。從經濟體系的產業、組織、勞動、金融、消費、分配等各個面向重新反省市場經濟,開啟另一種社會想像,追問另類的經濟模式、真正自由的社會生活是否可能,以及如何可能? 【本冊核心焦點】 ▍自由市場是不是經濟制度的唯一可能? 已開發國家分為兩種不同的經濟模型,一種是自由市場經濟,另一種是協調市場經濟,前者以英、美為典型,後者以德、日為代表。德國與台灣都以中小企

業為主,德國的協調市場經濟模型,可以是台灣經濟發展的另一種選擇。 ▍面對中國的紅色供應鏈威脅,台灣應該如何因應? 台灣不應侷限於價格與成本等經濟條件的競爭,而應加入「綠色供應鏈」,包括生產原料的採購、生產製程中的能源使用,都納入環保的概念,並將供應鏈延長到產品的回收再利用,這才是創造真正贏家的供應鏈競爭。 ▍如果勞動力不免成為商品,還能怎麼辦? 如果這個世界就如馬克思所說,絕大多數的人,除了自己身上的一張皮以外,再也沒有什麼可以出售,這樣的社會經濟體制是否合理?這樣的體制如何才有鬆動的可能?如何去組織那些沒有被組織起來的勞工? ▍我消費,故我存在? 商業性的消費活

動,幾乎成了現代人過節的必要項目。但許多團結經濟的實驗,也讓消費者能夠和生產者共同治理經濟活動,例如食農運動中,消費者推動立法,在社區及學校推行食農教育。消費者所能做的,其實比消費還要多。 ▍除了失望與絕望之外,我們還能期望什麼? 經濟社會學的知識也如經濟學的理論一樣,能夠積極地影響所描述的對象,也就是說,從社會角度建構出來的社會經濟圖像與想像,也可以成為驅動社會實踐的力量。 ★「巷仔口社會學」網站:twstreetcorner.org 序 返校讀經濟:追尋真正自由的社會生活(潘美玲、王宏仁) ▎第一篇 市場不只一種可能 台灣黑狗兄的未來:如何讓中小企業成為隱形冠軍

?(鄭志鵬) 不同顏色的供應鏈:透過社會價值來創造產業升級(潘美玲) 中國大推進式發展半導體產業可行嗎?(吳介民) 誰的公司、為誰治理?社會學怎麼看公司治理(鄭力軒) 市場是展演,是社會─技術的組裝物(王驥懋) 社會科技系統中的想像與合理性(楊智元) 台灣的汽車安全應該回歸什麼樣的市場機制?(劉清耿) ▎第二篇 借貸人生 簡介「金融化」的故事及其測量(夏傳位) 從市場工具到社會空間:台灣證券營業廳的轉變(陳宇翔) 社會金融是什麼?以及如何可能?(吳宗昇) 欠債與還債:債務的社會學世界(吳宗昇) 債務與不平等的社會學(翁志遠) 能體會幾分街友漂泊?寫在流浪生活體驗營後(黃克先) ▎第三篇 好

工作與壞工作 好工作不見了嗎?從工作機會變遷談青年就業困境(張宜君) 證照對謀職或加薪有利嗎?(林大森) 當社會學遇見管理學:一個小主管的經驗談(李香潔) 台商如何想像越南女性勞工?偷竊、搞破壞、集體昏倒(王宏仁) 竹科園區零工會的奇蹟背後:個別化的勞資關係(林倩如) 新年到,揮別「招裁禁飽,薪餉四成」的人生?(邱毓斌) ▎第四篇 消費萬萬歲 戴上「現代」:日本及台灣草帽的誕生與流行(苗延威) 都市的大型慶典:狂歡解放?財團宰制?(董建宏) 巨型活動進化史:由民族主義到資本主義的兩種都市競技場(蘇碩斌) 「砍掉重練」的世界觀:你想線性累積?或是循環重生?(蘇碩斌) 消費如何改變社會?從兩個消

費者組織的故事談起(萬尹亮) ▎第五篇 真實烏托邦 市場中的擴散?社會學的觀點(鄭力軒) 從黑手變頭家到隱形冠軍:台灣中小企業的產業升級與技術創新(1996-2011)(謝斐宇) 巷仔口的中藥房:醫藥專業鬥爭與中藥房的降格(安勤之) 建構台灣茶:喝茶如何成為台灣的日常生活文化?(陳宇翔) 禮物經濟與公民社會:台灣的捐款文化(田畠真弓) 作環保的社會想像與實踐:社區、經濟與環境(郭瑞坤) 主編序 返校讀經濟:追尋真正自由的社會生活 潘美玲(交通大學人文社會學系教授)、王宏仁(中山大學社會系教授) 最近幾年上經濟社會學的課,宏仁老師都會使用經濟學的標準教科書,來對比跟社會學

觀看經濟現象的異同。 這個學期他使用了吳聰敏老師撰寫的《經濟學概論》,閱讀此書時,感覺好像返校重讀經濟學。吳老師是他大學時的總體經濟學老師,非常認真,對於台灣經濟歷史有許多獨到的見解。過去他使用翻譯的美國經濟學教科書,學生經常感到格格不入,因為都是美國的例子,但吳老師的這本書使用了非常多台灣資料來說明經濟現象,而且文筆流暢,這本書應該是目前台灣學生學習新古典經濟學的最佳入門書籍。 你是忘記了「人是社會產物,不是自利動物」,還是害怕想起來? 在該書的第一章第三節「人是自利的動物」,討論經濟學最關鍵的一項基本假設:「人的行為反映其自利的動機,人是為自己而活。」但這個假設實在太違反

我們的日常情感了。 吳老師喜歡登山,我們就來看看某個因登山而起的實際案例。有一群互相不認識的人,一起去能高安東軍縱走,期間一位隊員A體力不支、脫隊嚴重,最後死亡。後來A的家屬去法院控吿其他同行隊員沒有善盡「互助互相照顧的責任」,以至於A死亡。 這些被告的隊友一定心裡OS:「事情到底為什麼會變成這個樣子啊?不就只是爬個山而已嗎?」「把所有的痛苦都留在過去,就這麼忘了不好嗎?」 按照經濟學的說法,人類行為反映其自利動機,人是為自己而活、人是自利的動物,那麼A的家屬憑什麼吿其他隊員,何況大家是互相不認識的一群人。 但法院判定同行隊員需負有保證人的義務,而不是一群完全不相

干的人,這些義務包含「盡可能陪伴、鼓勵、救援時留下食物」、「下山向外求救」、「報案」。司法體系的看法經常反映社會大眾的主流思考,所以即使是一群相互不認識的人在一起,我們都會認為,當他們在一起的時候,已經組成了一個小團體╱社會,也因此要負有某種社會道德義務,彼此不是互不相干、只要追逐自己利益的原子式個人。 經濟學不僅假設人是自利的,而且是自利的「動物」,這種說法剛出來的時候,嚇壞了許多人。經濟學始祖亞當斯密在1776年出版的《國富論》還認為,人的尊嚴就是一個道德的存在,競爭跟圖利都必須在理性跟人性面前低頭。但是過了二十多年的馬爾薩斯《人口論》(1798),人已經徹底退化成動物,人類的生存

不再跟社會制度安排有關,而只受到食物多寡、自然環境的支配。不過,人類社會的組成跟動物一樣,就只是為了吃飽而已嗎?顯然不是,要不然怎麼會出現今年(2019)五月以來香港的大規模抗議,持續至今仍未退燒? 真理是這樣的:即使有地心引力,但不是因為有地心引力,小鳥仍然會奮力往上飛翔;即使有自利,但不是因為有自利,人類仍會做出道德的經濟行動(經濟社會學鼻祖波蘭尼〔Karl Polanyi〕說的)。 台灣女人「賣」子宮? 吳老師的教科書裡頭,有一個有趣的案例:根據2014年以前的資料,40至45歲的女性之中,有勞保的女性在45歲以前切除子宮的比例,是沒有勞保女性的二至三倍。經濟學家的說

法是:「勞保失能給付所產生的財務誘因,誘發了婦女選擇切除子宮」。看吧!人就是自利! 但是這樣的子宮切除行為,真的只是為了海撈一筆勞保給付嗎?根據王秀雲老師的調查,她不否認經濟利益會造成子宮切除手術,但這裡的經濟利益不只是指切除子宮的女性,也包括開刀的婦產科醫師,畢竟給建議的是醫師,據2005年的調查顯示,有20%的子宮切除是不必要的。另外的80%是基於醫療需要而進行的手術,而且許多婦女都是在醫師告知後才知道,子宮切除後可以領勞保失能給付。如果大家都是為了十幾萬元而去割除子宮,那麼為何不是去賣卵子,一顆可以高達18萬,或一顆高達750萬的腎臟。此外,男性切除睪丸的話,一樣有勞保失能給付,

根據衛生署2008年的統計,當年有2,121個女性切除子宮,而只有16個男性切除睪丸,如果是財務因素誘發了手術,為何幾乎沒有男性去切除睪丸? 王秀雲老師說,探討台灣女性為何要切除子宮,還必須看到社會對於子宮的論述,例如「子宮無用論」、「子宮有潛在癌症風險」、婦女的身體與醫療技術物的關係(例如避孕的樂普)……等等,才能清楚為何女性要割除子宮。 這裡可以看到,經濟學家傾向於把人類的行為都歸因在個人的自利動機,但是社會學者則強調人類的經濟行為跟社會環境息息相關,經濟行動必須鑲嵌在社會制度之中才可以理解。例如台灣女性切除子宮的行為,是鑲嵌在台灣的健保制度、醫病關係、性別文化,甚至裝樂普

避孕的身體經驗當中,絕對不可能是由單一經濟物質因素就可以誘發的。 總結社會學角度看到的經濟行為:一、人不是原子式的個人存在,而是生活在社會中;二、個人的經濟行動是鑲嵌在社會制度、文化、物質文明當中;三、觀察經濟行動必須從社會整體、相互關聯的角度來觀看,而非將經濟行動與其他領域的行動分開。 如果沒有遇見經濟騙子就好了 但是我們生活世界習慣認為,高效率、高獲利是社會發展的動力,社會進步等於經濟發展,就得追尋資本主義的邏輯,自利式的「賺大錢」才是王道。然而自由市場的發展是歷史的產物,人類歷史上有許多不同型態的市場運作,經濟的運作從來就無法脫離社會、文化、和政治的因素。於是首要之務

,就是要認識到:經濟自利的追求本身就是一種文化產物,因此在過去、現在、未來,它都不會是支配市場行為的單一原則。 1998年的美國杜克大學,一群學生在校園靜坐,他們抗議的對象不是學校,而是因為身上那件印著Duke標誌的衣服。學生們發現,這些印著他們引以為傲的服飾沾滿勞動者血汗,這些勞動者們在低薪和惡劣環境下的工作,而這樣的壓榨更隨著全球產業的競爭,繼續向下沉淪。這場在美國校園開展的反血汗工廠運動,逐漸成為世界性的社會運動,多少翻轉了全球供應鏈的遊戲規則,也稍微改善了第三世界工人的勞動情況。 如果我們認為自由市場是唯一的經濟制度安排,這種視野將會把人類變成狹隘的經濟人,從而將人類困在市

場經濟的牢籠當中──少數資本家拿走利益,人類卻集體賠上社會整合、自然環境,以及人的自由與尊嚴。如果你存了好久的錢買一輛汽車,卻沒有得到應有的保障,你會認為這是市場自由競爭運作法則的結果嗎?本書的第一篇從不同的面向提出各種可能性,例如公司治理就不見得只為了老闆和股東,能源科技的政策如何制定從來就不是只有一種邏輯。認清資本主義和市場的多樣性,不但讓台灣的黑狗兄有繼續打拚的氣力,也讓我們對未來會有積極的想像 連國家都會變成流浪漢的當代金融社會 司法人員在1970年代的時候,薪水很低,宏仁老師的媽媽的某朋友是法官太太,只要一開學,就會來跟他家借錢,因為薪水太低了,連小孩子的學費都繳不起,我

們猜,進入二十一世紀後,這種跟朋友借錢來繳納學費的情況會少很多,一方面有助學貸款,另方面也有信用卡可以應急。以前到美國旅遊或經商,出國前必須換美金現鈔或旅行支票,但現在使用信用卡刷卡或直接在美國的銀行提領現金也可以;以前上公車必須先買票,現在直接刷卡;以前得用現金袋寄送學費給在外學子,現在網路銀行一指搞定;以前賺了錢就儲蓄,現在則去投資股市理財。 我們的生活、社會早被金融化了。 看似更方便的金融生活,其實也徹底改變國際或社會關係,一不小心國家或個人就會陷入負債。借錢非常方便,缺錢中國就借給你,還不出來,就把斯里蘭卡的港口收歸自己所有;信用卡債務還不出來,討債公司、司法體系就會上門來

,逼得你發瘋或出門流浪。 本書的第二篇就是圍繞著全球金融化下的社會議題討論,包含一帶一路、股票號子變遷、卡債剝削、債務造成的創傷,更甚者淪為街友無所依靠。我們可以看到全球金融資本主義的猖獗、衝擊,而台灣這個在地社會又如何回應、適應這樣的衝擊。 為何台灣薪水三十年不變? 宏仁老師的姨丈只有小學畢業,在1970年代先當學徒,接著跟朋友在愛河旁開起工廠做合板加工生意,賺了好幾棟房子;1980年代的台灣,進入「台灣錢淹腳目」時代,大學畢業生起薪,從1980年的8000多元,到1987年翻了一倍,超過1.6萬元;1985年的某個大學畢業同學說,他應徵了13個工作,13家公司都錄取他。

從1987年到現在,已經過了三十年,但大學畢業生的薪水還漲不到一倍,到底發生了什麼事?是不是好的工作機會都消失了?黑手變頭家的流動路途是不是被堵住了?有人會去考證照,但這只是個人找尋出路的辦法而已,對集體低薪問題的解決有用嗎?還是必須回到勞工組工會才可能改變?但台灣的政經文化環境,非常不利工會組織跟集體行動,怎麼辦?是不是來讀一下《巷仔口社會學》可以比較知道如何解決這些問題?還是必須改變組織的奴隸管理文化? 這些問題沒有簡單的答案,二十世紀的台灣社會,提供許多流動的機會,因此,許多人認為努力就可以階級翻身,但是二十一世紀的台灣,如馬克思說的:「絕大多數的人,除了自己的一張皮以外,沒

有什麼可以出售了。」也只有當台灣勞工認清楚這個處境後,才可能團結來抵抗勞動力的徹底商品化,找出新的出路,這是本書第三篇所關心的主題。 資本主義不會忘記的,永遠都不會忘記的:掏你口袋的錢 大家應該都有這樣的經驗:每年生日的前一個月開始,就會收到各家廠商寄來的賀卡和給壽星的優惠,他們並不認識你,但比你的朋友、家人更在意這個日子,他們提醒你可以如何犒賞自己,提供各種折扣或商品,目的當然很清楚:要你口袋的錢。過去的時代,商人會提醒大家要過母親節、中秋節、聖誕節了,現在則又加碼宣傳古今中外的節日:七夕情人節、萬聖節,還要加上白色情人節,多多益善,甚至就直接宣傳購物節,這個厲害吧!商業性的消費

活動,幾乎成了現代過節的必要項目。我們當然清楚消費社會的遊戲、背後的經濟邏輯,但事情可能比你想的還要複雜。在當代消費開始盛行電子支付,雖然帶來方便,但也暴露了個人隱私,除了國家治理的運作,同時也成為企業蒐集大數據的商機,消費者等於是一頭牛,同時被剝了兩層皮。 以上是大家比較熟悉的個人式消費社會學版本,本書第四篇也介紹進化版的當代資本主義消費,包括許多年輕人期待看到偶像現場表演的跨年演唱會,或各級政府積極爭取舉辦的巨型活動,如花博、世大運、奧運。當然,消費者也不是一盤散沙,要如何不被個個擊破,建立主體性,本書諸多文章也有所討論。 只要我們能另類思考,就有很多事情是可以期待的 有

人說台灣人很愛貪小便宜,一旦有免費的來店禮或促銷活動,事先提早幾小時去排隊,甚至超過24小時都可以。但是台灣人也很有愛心,日本311大地震時,慷慨解囊,讓日本人銘感於心。有一次,我看到一條新聞,一群都市低收入者的屋舍被燒了,時值寒冬,某教會立即為他們募集物資,正當我準備聯絡教會運送物資時,工作人員就和我說已經夠了,這還不到3小時欸!這讓我對台灣人的善心捐助,有了第一手的體會,雖然因為手腳太慢,而有被打敗的感覺,卻也感受到了滿滿的溫暖。 其實,上述行為再次證明了經濟學所預設,以自我最大利益為優先考量的理性經濟人不是人的唯一特質,如何強化從社會利益出發的社會經濟,超越由自由市場支配的資本主義

經濟模式,也可以透過從社會整合的角度,建構社會經濟的想像而加以實踐。而當我們了解到經濟組織和行為不能脫離社會領域而獨立運作時,就得認可經濟行動也是社會行動。經濟社會學的知識也如經濟學的理論一樣,能夠積極地影響它所描述的對象,也就是說,提出從社會角度所建構的社會經濟圖像與想像,也可以成為驅動社會實踐的力量。這是本書第五篇的案例所要傳達的訊息。 這本書的內容還有兩個特色:首先,幾乎所有的篇章都是針對台灣社會或與台灣社會相關的案例展開論述,對於關心台灣社會經濟的讀者而言,可以提供更多元的理解角度,從而思考在資本主義自由市場經濟之外的各種可能性。其次,各篇的內容已經是經濟社會學的2.0進化版,除

了傳統的社會制度、社會鑲嵌、社會網絡概念,也加入STS理論的「社會技術組裝體」、展演性等概念。不過關於親密經濟或文化經濟等新近發展的論述,尚無相關文章,希望未來《巷仔口社會學》可以有更多此類的討論。 另外,本書的各篇文章,除了書中「市場不只一種可能」、「借貸人生」、「好工作與壞工作」、「消費萬萬歲」、「真實烏托邦」這五個篇章的安排之外,還可以從不同的面向組織歸類,例如對於全球供應鏈有興趣的讀者,可以將台灣黑狗兄、中小企業隱形冠軍、不同的顏色的供應鏈、中國半導體產業升級策略,合起來一起看。性別的部分,有台商投資的越南工廠的女工、對於柔性管理的討論,以及女性消費者的故事等,同時也可以搭配《巷

仔口社會學》第二輯第七篇的「勞動、運動與性別」共讀。此外,《巷仔口社會學》第一輯第三部的「勞碌人生」也可以與本書內容共同參照。 目前台灣社會經濟,如果贏者拿走了全部,那麼我們還剩下什麼呢?波蘭尼說:「人類最終的認命,讓生命得以重生。不怨天尤人地接受社會現實,讓人類有無比的勇氣、力量來掃除所有可克服的不義與束縛。」本書的作者們,認清目前的個人與社會困境、限制,但是不怨天尤人,大家一起鼓起勇氣來,花費許多時間精力書寫,希望透過知識傳播來為台灣經濟社會提供解方,克服那些似乎不可能超越的障礙。我們要感謝本書的所有作者,即使外在政經、學術環境不是那麼優渥的條件下,為了貢獻、回饋台灣本土社會,他們違

反經濟學的「自利動機」,這就是本書得以順利出版的最重要原因。

用於染料敏化電池的無金屬有機染料之結構設計

為了解決為什麼 要過 萬聖節 的問題,作者吳杰畢 這樣論述:

摘要第三代光伏的染料敏化太陽能電池 (DSSC)的興起,造成在過去的三十年中被廣泛地探索,因為它們具有的獨特特性,例如成本低、製造工藝簡單、輕巧、柔韌性好、對環境友善,並且在弱光條件下,仍具備突破性的高效率。儘管, DSSCs 依然有許多須待優化的部分,但藉由光捕獲染料光敏劑的分子結構設計,在優化 DSSCs 性能參數方面扮演關鍵的作用。因此,尋找符合DSSC需求的光敏染料,是該研究領域的關鍵研究方向之一。本論文的最終目標是在標準日照和弱光條件下,尋找高效穩定的有機光敏染料。這項工作是藉由無金屬有機光敏劑的系統結構工程來完成的,針對分子結構設計與光電特性的關聯及DSSC的效能表現。在本論文中

,我們已經合成了各種新型光敏染料,並對這些無金屬有機光敏染料進行了逐步的結構修飾,例如在單個敏化染料中引入一對輔助受體,在 D-A-π-A 框架中引入龐大的芴基實體,並增加共平面性以及延伸喹喔啉染料主要框架的共軛。通過使用各種光譜、電化學和理論計算來研究這些光敏染料的結構性質,以符合它們在DSSC主要特徵之應用前景。最後,在本論文中,我們展示了一組無金屬有機光敏劑,其元件效率高,在標準太陽照射下的效率超過 9%,在 6000 lux 的弱光照下,效率超過 30%,這將是一個具有未來發展潛力的結構設計,可以在沒有共吸附劑的情況下實現高效率。