端午節芙蓉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸秀庭寫的 小熊媽媽的雋永滋味:宴客菜篇 和寇嵐的 四季詩繪 水彩丙烯國風手繪創作教程都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三民 和人民郵電所出版 。

國立清華大學 歷史研究所 李貞德所指導 許凱翔的 唐宋時期蜀地的廟市 (2016),提出端午節芙蓉關鍵因素是什麼,來自於蜀、廟市、蠶市、藥市、唐宋時期。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 姚蔓嬪的 戰後臺灣古典詩發展考述 (2012),提出因為有 古典詩、傳統詩、詩人、詩刊、詩話、詩社 Poetry Society、戰後臺灣 Post-War Taiwan的重點而找出了 端午節芙蓉的解答。

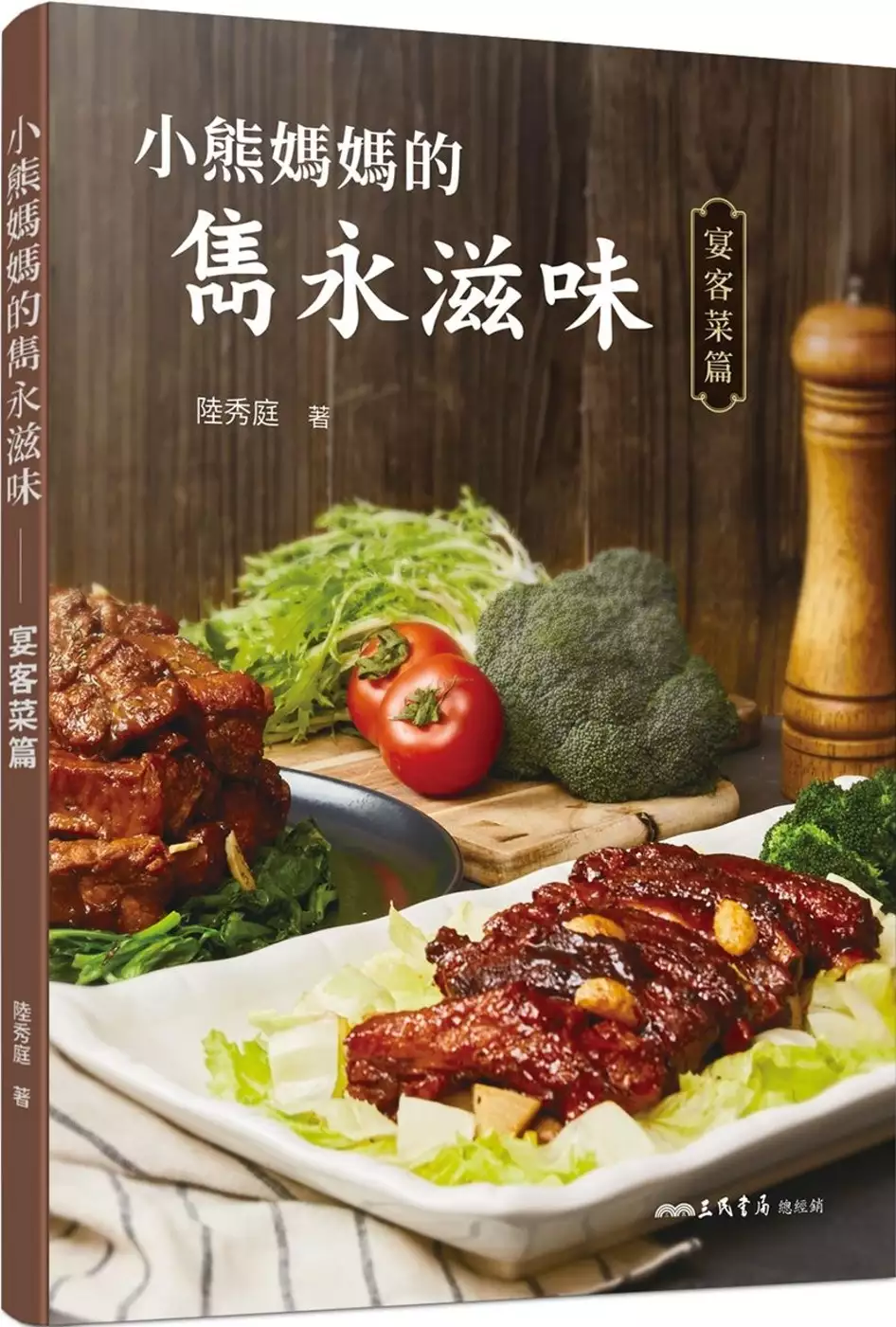

小熊媽媽的雋永滋味:宴客菜篇

為了解決端午節芙蓉 的問題,作者陸秀庭 這樣論述:

熱愛做菜的小熊媽媽, 鑽研烹飪超過一甲子,留下數千道食譜手稿, 她燒的一手好菜永遠是親友賓客們最溫暖的活力來源。 為了將記憶中的美好食光保留下來, 重現小熊媽媽投注半生心血的每一道魔法美饌。 本食譜收錄58道宴客名菜, 分為牛、羊、豬、雞、海鮮、蔬菜豆腐、主食、湯品等八個主題, 食材多元,菜色豐富, 讓每一天的餐桌上,都能有不重複的美味。 期望讓每一位讀者都能復刻小熊媽媽的精湛手藝, 品嚐母親的味道,感受到家的溫情。

端午節芙蓉進入發燒排行的影片

#龍蝦 #海鮮大餐 #伟鸿

如有商務合作或贊助,請聯繫~

E-mail:[email protected]

還沒訂閱我的可以按這裡:https://goo.gl/lFzS4z

記得要來關注我啦!^_^

Facebook :https://www.facebook.com/whplay/

Instagram:https://www.instagram.com/whplay/

下载iPAO app: https://bit.ly/38F8cyE

记得填写我的Code:WHPLAY

然后就可以获得折扣卷的啦~

在这行动管制的期间,全马的QuickSent也是有特供服务!

而且不会起价,也没有收运送的费用。

立刻试试!

https://food.quicksent.asia/

下载Quicksent app:https://bit.ly/qs-update

(目前只有Android系统app)

上两支影片:

端午節來啦!試吃淘寶銷售第一的粽子!那麽多人買真的那麽好吃?而且這個價格馬來西亞也買不到?!

https://www.youtube.com/watch?v=M_U0Ri_Wbd4

分手之旅!!森美蘭波德申Lexis Hibiscus海上度假村!也太衰了吧?要玩什麼都沒開 幸好有吃到美食!拉揸面和芙蓉燒包超好吃!

https://www.youtube.com/watch?v=VQUmWoxZ4tM

==========================

最近youtube政策上面有些更改,所以导致很多频道的留言功能全关闭,希望Youtube能早日恢复

唐宋時期蜀地的廟市

為了解決端午節芙蓉 的問題,作者許凱翔 這樣論述:

本研究的目的,在以蠶市與藥市為例,討論唐宋蜀地廟市的形成原因與活動內容,進而對早期廟市的發展進行考察。 蜀地蠶市與藥市的形成,其中混雜了宗教、商業與官方力量等因素。在唐宋遠程貿易蓬勃發展的背景下,包含農產品、絲織品的全國性市場漸漸成形。絲織品、藥材,以及農蠶具等生產工具,或是蠶符等宗教用品,甚至是道士、巫者的宗教服務,皆成為貴重商品。民眾基於對廟市相關信仰的崇敬而前來,但其崇拜根基於利益。此中,一部分是為了交易當下的商業利潤,一部分則追求未來的蠶事順利。另外,也有追求長生不死者。蠶叢、馬頭娘作為蠶神的形象,或是王昌遇昇仙與藥市的關聯,都是伴隨唐代後期相關產業需求而逐步確立。 參與蠶市、

藥市不同人群的動機,反映廟市在蜀人心中的多樣意義。在商業層面,對於養蠶的農民,蠶市是一年蠶事準備工作的起點。就採藥山民、行商和巫者而言,藥市則帶來了商機。廟市中的百貨交易與宴飲,為一般民眾提供消費與娛樂。在宗教層面,唐代道教記傳與五代宋初的筆記中,將蠶市、藥市書寫為驗證宗教奇蹟的神聖空間。廟市周邊宗教場所內的儀式、神祇與靈驗物,也對民眾具有一定的吸引力。對道士而言,重九藥市則是其接受官方招待的特定日子。蠶市、藥市在蜀地一般民眾、宗教人士的心目中,是以宗教目的而聚集的廟市。對唐宋蜀地的地方官而言,這類廟市是他們體察、調控蜀地風俗的場域。 本研究以唐代後期至北宋中期蜀地廟市的興起為主軸,在結構上

以四個個案呈現:首先,探討蠶市的商業空間與鄰近道觀的宗教空間如何相互影響,從而導致蜀地上巳節俗與蠶市、道教求籙活動並存,並使求籙儀式帶有祈求蠶福的世俗意義。其次,考證成都九月九日玉局觀前藥市的成立、商品內容與活動,並由藥市相關的靈驗故事,說明玉局觀藥市在蜀人心中的宗教性。復次,將焦點轉向寺院,論述大聖慈寺地理空間的形成與政治之關係,並說明該寺空間與特定商品的結合,如何吸引群眾並形成集市。再者,以蠶叢祠、龍女祠等祠廟前的蠶市為例,討論官方對蠶市、藥市地點的形成,到集市成立、遷移等過程的影響,以及祈祭靈驗在其決策時的作用。 透過以上討論,本研究將論證宗教、商業、官方力量等因素,在唐宋蜀地各個廟市

成立的過程中,各自發揮不同程度的作用,且呈現多元並存的狀態,從而賦予廟市豐富的內涵。

四季詩繪 水彩丙烯國風手繪創作教程

為了解決端午節芙蓉 的問題,作者寇嵐 這樣論述:

喜歡詩情畫意,卻苦於無處表達;仰慕山水佳境,卻不知如何下筆;熱愛精彩畫卷,卻只會臨摹照搬……如果你也為此而煩惱,請翻開這本充滿詩意的書,去探尋用水彩和丙烯勾勒四季美景的秘訣吧! 本書主要講解用水彩和丙烯繪製詩中山水美景的技法,共包括五章的內容。第一章介紹繪畫的器具,包含常見的紙、筆、顏料,以及文房雅物等;第二章講解中國傳統書畫構圖的技法,教你迅速掌握構圖技巧;第三章和第四章講解繪製案例,步驟清晰,技法詳細,與詩詞對應,別有一番古風唯美意趣;第五章為問題答疑,涉及丙烯繪畫中常見的10個問題,幫你解決繪畫過程中的疑難雜症。 本書集美感與實用性於一體,兼顧水彩與丙烯的繪畫技法講解,是一本不可

多得的入門自學教程書,也適合相關培訓機構作為教材使用。希望這本書能為每一個熱愛繪畫的人提供最有價值的幫助。 寇嵐,85後,現居湖北武漢,插畫師,建築專業高校教師。出版作品:《復古老時光丙烯畫入門技法基礎教程》《端午節》等。身居長江東湖之濱,傾心于古詩詞、古建築之美,淬煉詩畫精華,感悟藝術真諦。用詩意表達生活的寧靜與美好,用畫筆揮灑心靈的自由與暢達。 第一章 繪畫器具 利器善事 008 顏彩繪畫使用的筆 008 液體丙烯繪畫使用的筆 009 勾線使用的畫筆 010 拾彩選萃 011 醃菜的使用 011 液體丙烯的使用 012 丙烯肌理底料的

應用 016 書中常用的幾種丙烯繪畫肌理底料 016 文房雅物 018 紙箋所載 019 丙烯繪畫使用的紙 019 顏彩繪畫使用的紙 019 技法擷英 020 顏彩上色基礎技法 020 液體丙烯上色基礎技法 021 第二章 置陳佈勢 古典構圖之美 025 中國傳統書畫裝裱樣式介紹 026 傳統色彩之美 029 第三章 四季詩繪 春之詩 033 詠柳 033 題都城南莊 041 大林寺桃花 047 夏之詩 053 小池 053 初夏睡起 057 六月二十七日望湖樓醉書 062 秋之詩 068 望洞庭 068 楓橋夜泊 072 山行 079

冬之詩 084 梅花 084 逢雪宿芙蓉 091 夜雪 097 第四章 四時之外 詩意縹緲 107 暗香浮動月黃昏 107 晴空一鶴排雲上 111 東風吹雨過青山 116 唯見蒼山起煙霧 120 雨歇南山積翠來 124 潮風初起海雲飛 132 空山萬籟月明底 138 山嵐川色晚蒼蒼 145 且放白鹿青崖間 150 今軍福祿如山河 159 月明直見嵩山雪 163 白塔青松對北山 169 暖向梅花月裡生 176 清風徐來 182 海屋添籌數倍增 185 蘭焰芳芬徹曉開 193 萬里浮雲卷碧山 195 素壁新開映碧鮮 201 東山朝日翠屏開 205

閑尋白鹿眠瑤草 211 鶴唳晴空聞九霄 215 第五章 畫外餘音 丙烯繪畫中常見的10個問題 223 結束語——“濠濮間想”

戰後臺灣古典詩發展考述

為了解決端午節芙蓉 的問題,作者姚蔓嬪 這樣論述:

戰後臺灣古典詩的讀寫人口陸續流失,創作儼然成為小眾的藝術,詩人若不是逐漸偏廢吟詠,便是作品流於應酬唱答,而看似蓬勃的古典詩相關研究亦多偏重明清以迄日治時期,戰後部分可說少人問津。在詩運不昌,詩論古今失衡的情況下,致使古典詩往往被視為已走入孤芳自賞的象牙塔。事實上,臺灣一度是古典詩的中興之地,在戰後的十數年間,古典詩更成為文心闡發、文士交流以及文化保存之首選,惟涉及當代之系統性詩論卻一向貧乏,甚至在許多臺灣文學發展史論中,戰後的古典詩更被摒除於外。有感於仍見有志之士傾力繫此一脈斯文,是以不揣個人棉薄之力,嘗試在臺灣文學領域中,整理出戰後迄今古典詩的發展面向與時代意義。此論文計分七章,除緒言、結

語二章分別概述戰後古典詩之研究文獻及觀察展望外,正文之五章則就戰後古典詩之詩人、雜誌、報章、詩話、詩社等面向進行探究。今日,古典詩之創作與活動相對居於弱勢,因此史料蒐羅極為不易,考證、整理更是煞費時力,然誠如王文顏之慨言,古典詩壇「老成凋謝,不無廢絕之虞,倘不及時蒐羅考訂,恐先民慘淡經營之史跡,湮滅不彰,無以召示後人。」因此欲建構全面的臺灣文學史,便斷不能忽視戰後古典詩的存在。自忖此論文仍有未竟之處,但求拋磚引玉之功,也期待世人能藉以重新檢視古典詩的時代價值。