第二殯儀館公祭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李雲漢寫的 懷元廬存稿之二:懷德與憶往 和金恆煒的 面對獨裁:胡適與殷海光的兩種態度都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不要讓距離留下遺憾!如何舉辦網路公祭2.0?網 ... - 福龍紀念園也說明:因為先前疫情升溫,殯葬處今年率先在第二殯儀館推出「網路公祭2.0」,除了增加更多新功能,讓民眾也能更簡便操作,更直觀遠端追思、悼念往生者。

這兩本書分別來自新銳文創 和允晨文化所出版 。

東吳大學 日本語文學系 張桂娥所指導 周妤潔的 現代日本網路使用者之網路弔唁行為與弔唁用語之考察 ─以「Ceron.jp」弔唁新聞之留言欄為中心─ (2020),提出第二殯儀館公祭關鍵因素是什麼,來自於弔唁新聞、讀者留言、弔唁語、弔唁行為、網路弔唁共同體。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 黃芝勤的 台灣近代的喪禮告別式 (2014),提出因為有 傳統的、近代的、喪禮告別式、家祭、公祭、執禮者、祭拜者的重點而找出了 第二殯儀館公祭的解答。

最後網站白包要包多少? 2023奠儀金額行情、白包寫法、禁忌一次搞懂則補充:2.不限是否申辦貸款,活動期間內透過MONEY101專屬連結申辦樂天帳戶或輸入 ... 無誤,白包就會被拿去丟掉或是燒掉,上面的字通常不會有人看第二遍。

懷元廬存稿之二:懷德與憶往

為了解決第二殯儀館公祭 的問題,作者李雲漢 這樣論述:

本書是民國史學者、年屆九二高齡的李雲漢教授的第二本紀念文集。內容上,本書輯選了作者寫給師長、鄉賢、上司同僚、學界友好、同學、門生等六大類超過六十篇或長或短之追憶性文字,緬懷超過五十位在李雲漢教授的學術道路上占有一席之地的友人。 從在求學過程中的幾位恩師貴人,到籍貫山東的同鄉前輩,到服務於黨史會的上司和同事,再到學術圈內多年所認識的好友與門生故人,本書的文字忠實記錄了作者對這些人的最誠摯的感激、懷恩、悼念與惋惜。 本書特色 ⊙一位見證動盪時代的歷史學者,一本橫亙九十載的歷史證言。 ⊙本書記憶了民國史學者李雲漢在治史道路上的交往點滴,亦嶄露了作者對已故友人最真切

的情感。

現代日本網路使用者之網路弔唁行為與弔唁用語之考察 ─以「Ceron.jp」弔唁新聞之留言欄為中心─

為了解決第二殯儀館公祭 的問題,作者周妤潔 這樣論述:

本論文主要探討媒體發達與網路社群興起之下,日本人透過網路新聞得知故人逝世的消息而產生的網路弔唁行為,探討弔唁用語有何特徵,以及弔唁內容所隱含其深層動機、思想及文化意涵。近年因網路的普及化,打破從前由地域疆界集結而成的血緣、地緣關係,產生新的情報緣與興趣緣。透過情報緣與興趣緣,每個人都可藉由網路蒐集各式各樣的資訊,並與擁有相同興趣的網路使用者形成各種群體。即使現代日本社會可以自主選擇感興趣的新聞及議題,然而日本名人逝世的消息經常是受到注目的議題之一。除此之外,世人還會透過網路集體弔唁名人,形成一種網路弔唁共同體的文化現象。為了瞭解日本人為何會注目名人逝世訊息及發文緬懷故人,筆者利用以Twitt

er留言數進行新聞排行的「Ceron.jp」社交新聞網站,擷取2012年3月~2016年3月新聞排行前五名的弔唁新聞及讀者留言欄,彙整弔唁用語及推文內容,考察現代日本網路使用者在網路上集體弔唁名人的動機,以及依據故人背景分析各類型慣用弔唁用語之特徵。研究結果發現:弔唁用語除了一般的定型用語外,留言者傾向以較正向的表達方式祈禱故人在彼岸也能得到幸福;弔唁內容則是網路使用者藉由轉發推文或利用情感傳染的方式,讓容易動之以情之他者感染發文者哀戚之情,引發更多想要感謝故人貢獻的留言動機,進而形成網路常見的弔唁共同體。透過弔唁內容瞭解因日本娛樂節目的長壽化,使得世人在精神上產生對故人依賴的心理,讓社會之間

形成無形的「絆」。同時因媒體的傳播之下,故人們勤勉、富有韌性優點的特質被展現出來。這些特質也是日本人自評認為是日本國民性的優點,因此使得世人對富有日本精神象徵的故人更加被推崇。本論文研究結果得知,網路社會雖然受限於物理空間與互動距離,然而在日本人受到共同文化的薰陶下,拉近了世人與故人之間的社會距離與心理距離,產生社會之間相互依賴的情感。而富含同理情感的日本人,也因為共感文化的影響,關注名人逝世的消息,引發世人對故人的弔唁;也連帶觀照自身處境,重新連結對親友之間的情感牽絆,久之蔚為潮流,帶動整體社會因記憶共同體而形成弔唁共同體,進而釀成命運共同體之情感羈絆。而網路弔唁行為是承襲現實社會的儀禮文化

、義禮恩情文化、共感文化所產生的行為現象,代表在新興的網路社群中依舊可觀察到傳承日本精神之文化現象。

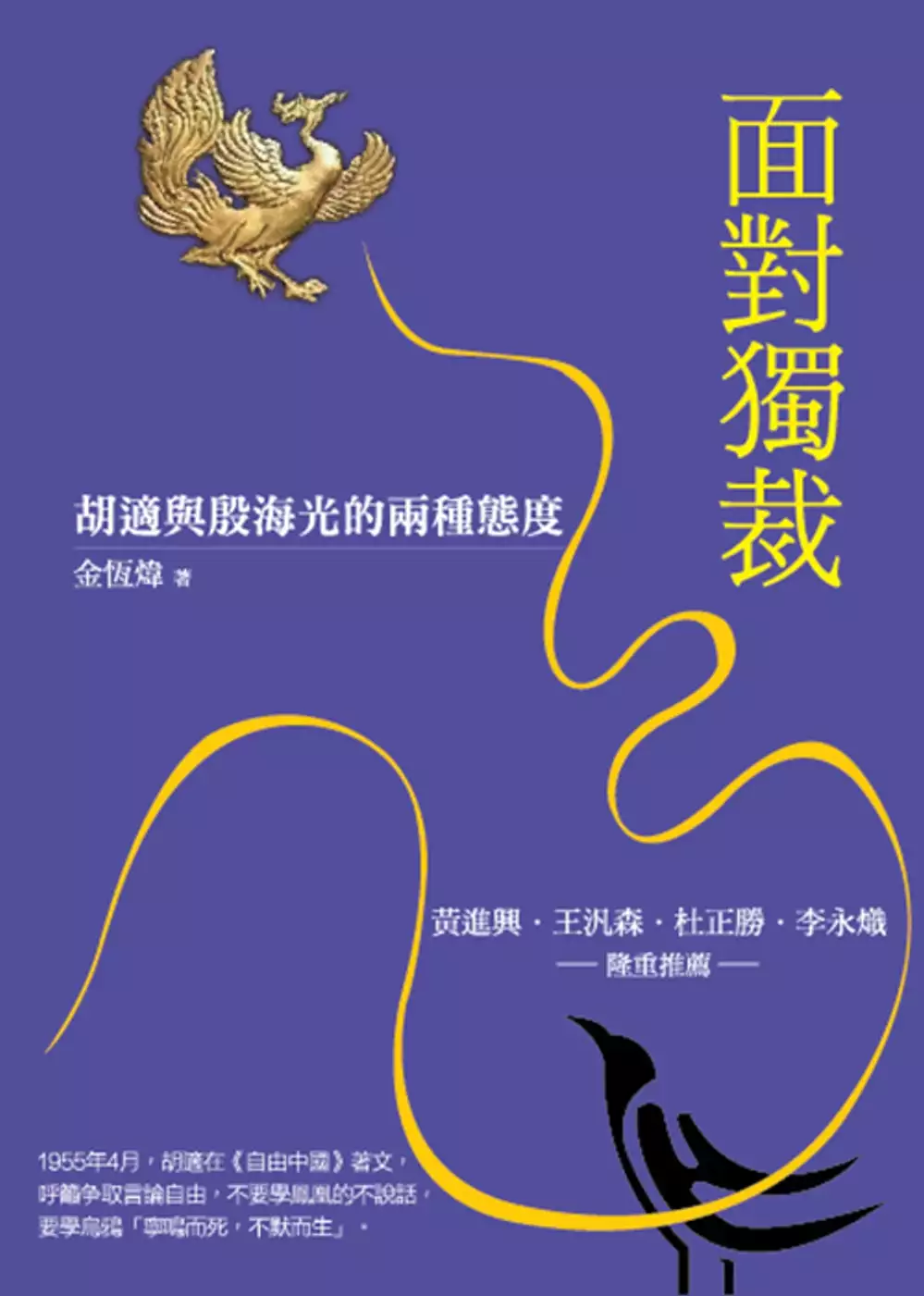

面對獨裁:胡適與殷海光的兩種態度

為了解決第二殯儀館公祭 的問題,作者金恆煒 這樣論述:

1955年4月,胡適在《自由中國》著文,呼籲爭取言論自由,不要學鳳凰的不說話,要學烏鴉「寧鳴而死,不默而生」。 取材有方,佈局完整,文筆流暢生動。讀來一氣呵成,毫不做作。 舉凡個人的恩怨、事理的原委、時勢的變遷,處處可見爬梳之功;加上資料搜羅完備,引證翔實,絕無憑空之言,句句可得核實,允為持平可信之論。 歷來的懸案,經他旁徵博引,抉幽發微,一一得解,讀來宛如一部扣人心弦的偵探小說。 一九四九年中共席捲中國,胡適銜蔣介石之命赴美,晚年流寓紐約,在個人生活與政局激盪的交迫下,胡適的工作、經濟,甚至在美的長期居留權,全賴蔣政權提供,遂與蔣介石發展出深層的結構關係。殷海光反

是,四九年七月後辭黨報《中央日報》主筆與高薪,斬斷與蔣介石政權所有臍帶關係,原本做過副教授的,寧屈就台灣大學哲學系講師,用心則在推倒專制獨裁的論述上;他的思維直接影響了彭明敏等的《台灣人民自救運動宣言》。本書﹝卷首﹞以胡適之死展開,以殷海光的豹變做結,呈現倒敘的效果。以下各篇由遠而近,次第敘述殷海光與胡適三次錚論:以一九五四年吳國楨事件始,「容忍與自由」論戰終;最後,「雷案」爆發,反對黨夭折,《自由中國》停刊,自由主義集團悲劇結束。把胡適與殷海光的諍論當成主幹,鉤勒盤根錯節、枝枝葉葉的大大小小事件,藉以窺見流動而詭異變幻的當年歷史風景,身在局中的不可化解人物當時不見得可能「偶開天眼覷紅塵,可憐

身是眼中人。」——金恆煒 名人推薦 黃進興‧王汎森‧杜正勝‧李永熾——隆重推薦 本書焦點明確,不只有趣味性,也不乏學術的深度。舉其例,﹝下篇﹞第九章的「容忍比自由還更重要」的謎中謎。該文鞭辟入裡,條理清晰,極具說服力,令人頗有撥雲霧見青天的感悟,而他卓越的史識於此盡見。——黃進興 同樣的胡適,從吳國楨案到雷震案,他的自由主義者立場是否有所不同?他與殷海光為兩個世代的自由主義者代表,為何在面對蔣政權時的態度有所不同?這是這本書的切入點,也是最重要的關竅。作為五四新文化運動的代表人物,推行白話文運動的旗手,中央研究院在台復院的院長……,胡適在許許多多方面的歷史地位及評價,早有公

斷,然而,在自由主義者的立場上,他的艱困與掙扎實況又為何?整個上世紀五○年代的台灣處境與國際現實,才是主旋律,在今天重新審視,也有鑑借的價值。——王汎森 深佩老兄不但政論筆鋒,史學考證工夫亦甚了得。 我將你的論文推薦給教史學方法的朋友。——杜正勝 洋洋灑灑三十萬字的鉅著,不只論述吳國楨案,討論「反攻大陸問題」,解析胡殷兩代自由主義者的論點,還詳述胡適流寓美國的苦楚,以及獲得蔣介石以美國帳戶金援的過程。想了解一九五○年代的台灣,從中也可以獲得許多知識。對政論名家的殷海光,同是政論名家的金恒煒似乎更有一分惺惺相惜之情。——李永熾 作者簡介 金恆煒 曾任《中國時報》「人間」

副刊主編、副總編輯 《當代》總編輯 現任 凱達格蘭學校校長 《自由時報》專欄作家 著作 《趙高與浮士德》 《民主內戰的必要》 《解構「他,馬的」爆破黨國的最後「神話」》 《我的正義法庭》等 推薦一/黃進興 推薦二/王汎森 推薦三/杜正勝 李永熾/序 兩個世代的自由主義者及其交會 書成自記 卷首 「雷案」:胡適、雷震與殷海光 第—章 胡適:難解的謎 喪禮:胡適之盛遠邁魯迅 〈本事〉:—首小詩透露時人的心聲 第二章 「雷案」:胡適不可承受之重 「初供」:「雷案」事變後胡適的反應 東京密會:胡適被設計了? 胡適:從東京密到「大失望 」

「雷案」與反對黨:胡適最後的政治差使 第三章 雷震‧胡適與殷海光的悲劇 雷震:十年歲月等閒度,一生事業盡銷磨。 胡適:四、五十年的努力打銷了,毀滅了。 殷海光:悲劇性的生涯 第四章 豹變:從法西斯到自由主義的殷海光/047 胡適與殷海光的內在矛盾 狂執之情:一九四九年前的殷海光 信仰法西斯/崇拜蔣介石/出任《中央日報》主筆/殷海光有 沒有入黨?/蔣介石召見殷海光始末 〈趕快收拾人心〉:殷海光一生的轉捩點 生機何在:從法西斯、民主社會主義到自由主義 揮自由主義之戈:以《民族報》為舞台 轉向:心智努力的艱苦卓 告別黨報:與蔣政權澈底決裂 小 結 這樣的殷海光與那樣的胡適 ﹝上篇﹞ 胡適:自

由主義者還是蔣政權的捍衛者? —從吳國楨事件看殷海光與胡適劍沒有出鞘的交鋒 前 言 吳國楨:公開挑戰蔣政權的第一聲 吳國楨幼子被扣為人質 王世杰「免職」與吳國楨「套匯」 〈吳國楨啟事〉蹴水而出 張道藩出手vs.〈上國民大會書〉 第一章 胡適vs.吳國楨:從《展望》到《新領袖》 第一階段:胡適對國民黨與吳國楨都有意見 第二階段:《展望》vs.《新領袖》 吳國楨:〈你們的錢在福爾摩沙建立了警察國家〉/胡適「嚴厲」指控吳國楨的私函/吳國楨的答辯 第三階段:胡適致命性反擊吳國楨:〈福爾摩沙有多自由?〉 第四階段:吳國楨二信一文的無效駁正與反駁文 吳國楨致胡適第一封信(一九五四年八月十二日)/吳國

楨再致胡適(一九五四年八月十七日)/吳國楨給《新領袖》的反駁文 胡適沒有把吳國楨後二信給殷海光看 第二章 蔣經國接班之謎的爭論 大衛單挑巨人,巨人贏了! 胡適的「君子理論」:蔣經國不可能是接班人 「汪漢航事件」的風暴 第一階段風暴/第二階段風暴餘波 第三章 殷海光與胡適有基本歧異 胡適評殷海光:「他是個書獃子」 殷海光評胡適:沒有「洞察力」 殷海光再評胡適:妥協的自由主義者 胡適的「紅線」:爭取言論自由的一個戒約 第四章 顧維鈞揭秘:胡適在吳國楨事件中的角色 吳國楨事件的美國效應 胡適是大計劃中的最關鍵一環 艾奇遜說胡適已被蔣介石收買了 小 結 萬馬齊喑究可哀 美國撐腰下吳國楨出任台灣

省主席 從棟樑之材成為「全民公敵」 吳國楨事件:胡適、殷海光的歧見 ﹝中篇﹞ 「反攻大陸問題」:刺入蔣政權心臟的木椿 —殷海光的 legacy(遺澤) 前 言 殷海光、「反攻大陸問題」與「雷案」 〈反攻大陸問題〉是「雷案」的引信 九月四日大逮捕 警總與國民黨炮製「雷案」 第—章 「雷案」如何從文字叛國躍昇為「匪諜案」 〈反攻大陸問題〉與「田雨專案」 所謂的《自由中國》「違法言論」/〈起訴書〉與「白皮書」 為什麼是殷海光? 蔣經國出手:帳從〈反攻大陸問題〉算起/殷海光是雷震之外的二號「欽犯」 「雷案」本質上的轉變 蔣介石欽點傅正/把雷震釘死在匪諜罪上 劍底遊魂殷海光 為什麼是雷震、

傅正而不是雷震、殷海光 第二章 以「反攻大陸問題」始以「反對黨問題」終的﹝今日的問題﹞ 刺入蔣政權心臟的木椿:〈反攻大陸問題〉 「反攻大陸問題」丹火錄 殷海光的理論基礎及針對性/殷海光的「公算」 蔣介石的「第三次世界大戰」與蔣介石的「反攻大陸」 顧維鈞質疑美蘇大戰的可能 韓戰與蔣政權的命運 「反攻無望論」的始作俑者顧維鈞 第三章 「反攻大陸問題」論戰 第一輪:〈反攻大陸問題〉vs.「反攻無望論」 第二輪 : 殷海光的反擊 「反攻大陸問題」的波瀾 蔣介石與陳誠的「反攻無望論」/《中央日報》火力全開/「反攻大陸問題」成為顯學 第四章 胡適跳入「反攻論戰」戰局 胡適對「反攻大陸問題」的「心證」

第三輪論戰:胡適寶劍出鞘 戰火再起 第三次世界大戰與反攻大陸 胡適的四變調 第一變:第三次世界大戰的懸測太悲觀/第二變:第二次世界大戰並未結束/第三變:反共要兵力,質問有幾師幾團兵力/第四變:第三次世界大戰在幾秒內發生 胡適生平的大「斷裂」與「希望」 第四輪論戰:胡適的挑戰與殷海光的回應 第五章 從「八二三炮戰」到「不可使用武力」 國府掩蓋〈聯合公報〉下的「反攻無望」 「搞個政變,換個人上去。」 胡適日記剪貼:美國朝野面對的台海危機 美國輿論呼籲放棄金馬外島/關於杜勒斯的說法/關於艾森豪 總統的說法/關於「兩份文件」 雷震/《自由中國》與殷海光的「八二三」反應 今日反攻其時,他們為什麼又不

反攻?/大家認為我們過去反攻大陸問題對了 國府的謊言與遮羞 〈中美聯合公報〉促成雷震更努力組黨/殷海光吐了一口鳥氣 第六章 放棄使用武力反攻之後 胡適的謹小慎微與雷震的使命感 塵埃落定看殷胡 胡適的反應/殷海光的反應 「反攻無望」的底牌揭穿了之後 殷海光的「破」與「立」 第七章 殷海光的 legacy(遺澤):從「反攻無望論」到〈台灣人民自救運動宣言〉 「兩間餘一卒,荷戟尚彷徨。」 「雷案」與「自救宣言案」 蔣介石‧「雷案」‧「自救宣言案」 〈自救宣言 〉起草主筆人謝聰敏 彭明敏的回憶/謝聰敏的回憶 彭明敏‧雷震與國際壓力 《紐約時報》力追/海外的聲援 「自救宣言案」對獨派的影響 一九六四

年的殷海光與彭明敏 殷海光!殷海光!殷海光! 警總懷疑〈自救宣言〉出自殷海光/彭明敏vs.殷海光/「暗殺蔣介石事件」 〈自救宣言〉與殷海光 第一面相:謝聰敏與殷海光/第二面相:從警總看殷海光與〈自救宣言〉/第三面相:〈自救宣言〉與殷海光思想的「內在理路」疏證 謝聰敏證言與殷海光言論的比觀 小 結 冰山上一隻微細的蠟燭/365 ﹝下篇﹞ 胡適的「容忍」與殷海光的「自由」 前 言 胡適晚年非得直面蔣介石不可 第—章 一九四九年的大流亡 銜命赴美:被迫去國的胡適 極目江山空灑淚 傷心離亂此身休 蔣介石給胡適的favor 第二章 胡適與蔣介石的深層結構關係 胡適到美國:為蔣介石做什麼? 胡適

二度銜命使美的任務/胡適在美給國民黨政府作工作/以支持蔣介石始 以支持蔣介石終/《自由中國》內部的最大矛盾:挺蔣/反蔣之爭/胡適:蔣委員長是唯一的領袖/胡適與「自由中國運動」/「自由同盟」 美國九年:胡適拿的是什麼簽證? 風景不殊 舉目有江河之異/蔣介石不願意胡適入閻錫山內閣/國務卿艾奇遜拒見胡適/《白皮書》公佈之後的胡適/從沮喪到絕望:《白皮書》的撞擊/從臨時(temporary)身份到長久居留/胡適拿的是「政府官員」的”A1”簽證?/留居美國的懸斷原則 流寓美國:胡適靠什麼維生? 蔣介石一九四四年即饋贈六千美元給胡適/胡適二度使美:蔣介石何時開始饋金何時停止?/江冬秀的護照和旅費/胡適:「

我在台灣是要住下去」的決定及其時機 小 結 馬克思「生活決定意識」:胡適晚年的悲劇 第三章 胡適的雷震銅像被陳懷琪砍了 給雷儆寰樹個銅像 言論自由進步功在雷震 封雜誌、人坐牢:陳懷琪事件 從投書到興訟/第一波—投書/第二波—更正/第三波—〈警告啟事〉vs.〈簡報社論〉/第四波—興訟 〈革命軍人為何要以「狗」自居?〉是不是陳懷琪寫的? 《自由中國》從頭至尾捏造?/國民黨一口咬定是《自由中國》 做假!/檢查原投書:官方機構:「一定不像」vs. 美軍:「出於一人之手」 第四章 雷震的挑戰與回應 搞死雷震:「敗訴而坐牢」 雷震的三個變應方案 方案一:「託孤」與「退卻」/方案二:辭發行人與出亡/方

案 三:仲裁與談判 第五章 蔣介石震怒:黨國機器發動到陶希聖遂行政治交換 蔣介石生氣了! 警總、省新聞處、地方法院的三位—體 陶希聖橄欖枝的袖裡乾坤 胡適「三連任」這一票 蔣介石「三連任」:《自由中國》抵死不從! 陶希聖用「三連任」買斷陳懷琪官司 第六章 胡適屈膝解厄 胡適:「準備吃官司,準備封報館。」 胡適屈膝乞憐:用〈公開信〉拆解未爆彈 〈公開信〉的拉鋸戰 胡適勵行「容忍比自由更重要」 第七章 胡適:困境(dilemma)與抉擇 〈容忍與自由〉及〈公開信〉的公案 胡適〈容忍與自由〉丹火錄 毛子水的「郢書燕說」 胡適再談「容忍與自由」:為毛子水的彌爾說定調 「善未易明,理未易察」與「容

忍與自由」有什麼關係? 「容忍與自由」的深化 呂伯恭與朱熹的原典 毛子水的角色 第八章 殷海光與胡適的第三度論戰 胡適的新說宛如莊子所謂的「卮言」 殷海光的出手與胡適的答辯 朱文伯:是不是連胡適之的言論自由也沒有了? 胡適到了晚年,再也樂觀不下去了! 第九章 「容忍比自由還更重要」謎中謎/549 第一個謎團:「容忍與自由」和「陳懷琪事件」 第一個問題: 〈容忍與自由〉是不是專為「陳懷琪事件」而作? 第二個問題: 「容忍與自由」是不是在胡適心中「醞釀很久」? 第三個問題: 胡適是不是受儒家影響,一貫「藉思想、文化以解決問題的方法」做他底思想的最基本預設(presuppositions)? 第

二個謎團: 伯爾說:「寬容比反叛更重要」,不是胡適轉手的「容忍比自由還更重要」! 伯爾以為「歷史上 toleration 比 rebellion 更重要」/“toleration”與“tolerance” 小 結 胡適「百年」的蓋棺論定 余英時:胡適晚年所強調的對今天的台灣還有嶄新啟示 殷海光在政治上的啟蒙與後來的影響及作用 ﹝附 錄﹞從〈感事〉到〈本事〉:周棄子以詩證史 誌 謝 Introduction 書成自記 這是一本意外的書。這裡的「意外」,不是學者、作家出書時所說的在寫作計劃之外的那種意外;我的「意外」是真的意外,是超乎人力掌控的生命之意外;本書是 扎於两次癌患意外下

的劫餘之書。 二○一○年八月,我得了胰臟癌,依當時的各種資訊,存活率很低,低到只有百分之十,甚至百分之二。一位朋友的哥哥是腫瘤專家,看了我各種病例報告後,判決很簡單:「兩年」。於是被迫放下手上所有工作,包括經營了二十多年的《當代》及出版社、政治評論專欄以及廣播、電視談話節目等等。一貫被忙碌填滿的生活,旦夕之間全抽空了,只能聽憑癌細胞在身體裡搞殖民。 二○一○年九月大手術之後,承昭姿的安排,到和信做化療與電療,院長黃達夫先生常到病房探視。黃院長博聞多識,跟我上下古今談了很多,很引發我們的談興,他或許是透過「談聊」來做心靈馬殺雞? 五周的化療、電療結束之後,繼續追踪,每三個月做一

次斷層掃瞄。二○一三年,看來情況穩定且樂觀,內人與我遂起念到芝加哥探視寫論文的兒子,預計待三個月,等他論文殺青。三個月的停留,本來打算接受長青兄的建議,趁機寫一本與胰臟癌拚摶的書;長青兄的尊翁患胰臟癌過世,他認為這本書可以風行一時。 芝加哥幸有老友楊誠、譚愛梅兄嫂、許達然夫婦及新朋友李旭登、林瑛莉伉儷等,不算寂寞。最好的是,能與兒子同到芝加哥大學,他做研究,我摸到圖書館去,瀏覧台港雜誌,還可借出細讀。基本上我關注的是五○年代台灣政治的文章、書籍,尤其吸引我注意的是吳國楨事件中胡適的角色,我也注意到殷海光與胡適的分歧。解嚴後《自由時報》根據吳國楨回憶手稿並訪談吳夫人黃卓群女士,一九九五年出

版《吳國楨傳》,附錄了當年最犯蔣家忌諱的文献,包括〈吳國楨啟事〉、吳國楨給蔣介石的五封信、致國民大會書、宋美齡與吳國楨夫婦來往書信以及吳國禎與尼克森的來回信等等,據說後來國民黨所以派人暗殺江南,就是因為江南要訪問吳國禎,披露那些書信、檄文,抖出那一段黑暗醜陋不堪聞問的兩蔣穢史。可怪的是,《吳國楨傳》中獨獨缺少他與胡適論戰的過程。如此關鍵緊要的史實,為什麼吳的回憶錄及吳國楨夫人訪談不着一字?受好奇心的驅使,開始蒐看這方面的文獻。芝大圖書館存有LOOK全套,我影印了一九五五年吳國楨挑戰蔣家父子的文章,”Your Money has Built a Police State in FORMOSA”(

〈你們的錢在福爾摩沙建立了警察國家〉)。可惜的是,胡適針對吳文發表在《新領袖》(The New Leader)的反駁文章“How Free is Formosa?”(〈福爾摩沙有多自由?〉沒有見到。芝大圖書館館藏獨缺《新領袖》,館員告知可向別的圖書館調閱,但一算時間,來不及了,只好作罷。不過圖書館藏有中國學者楊金榮的書《角色與命運──胡適晚年的自由主義困境》,摘譯了胡適《新領袖》文章的一小部分內容,後來披覽、蒐羅各方材料時,發現《中華日報》當年即有譯文,自不必麻煩美國的友人代勞。 回台之後開始廣泛閱讀,也開始着手撰寫殷海光與胡適因吳國禎事件而引發的諍論,並重建此一公案的始末。初稿將完未完

之際,醫生發覺我又得了淋巴癌,萬幸不是胰臟癌復發,折騰了長達約半年的化療、電療,幾乎纏綿床榻,苦不堪言。二○一三年十二月下旬政大舉辦﹝自由與獨立—紀念張忠棟教授八十冥誕學術研討會﹞,張忠棟教授是我尊重的舊識,我奮力提出〈胡適:自由主義者還是蔣政權的捍衛者〉初稿,由於療程未完,身體虛弱,不能親自與會,託主辦人薛化元教授代讀。後來與李筱峯教授談起此文,他推薦我在台北教育大學台灣文化研交院的學報《文史台灣學報》發表,承慝名審查提出意見,經過仔 增補修訂後,本書﹝上篇﹞在《文史台灣學報》二○○五年六月的第九期發表。 潘光哲兄讀過我前文的抽印本,第二章寫就後,承他的厚愛要我提交論文給中研院近史所在

二○一六年十二月六日舉辦的﹝胡適與知識人的變局選擇﹞學術研討會,我將第二章中的末節抽出,另題名作〈從「反攻無望論」到〈台灣人民自救運動宣言〉—殷海光的 legacy(遺緒)〉,在討論會中宣讀。過去從沒有人揭示殷海光的思惟與彭明敏的〈台灣人民自救運動宣言〉的直接關係;這是第一篇。 ﹝下篇﹞始於一九五八年四月八日胡適離美返台任中研院院長職,終於一九六○年九月四日雷震等三人被捕、《自由中國》形同被封,中間不過兩年半。胡適帶着樂觀使命回國報效台灣,却碰到朝野大對決。雖然序幕從胡適「為雷震樹銅像」拉開,但火車對撞的終局,勢不可免:—方面蔣政權以院長職羈縻胡適,要修改出版法、打擊言論界,目的就是建構

三連任的蔣家王期,然後以父傳子;另—方面的《自由中國》以輿論界重鎮,全力反出版法修訂、扺死對抗蔣介石違憲三連任。中間 空殺出的就是陳懷琪事件;《自由中國》面臨人坐牢、雜誌被封的險峻。胡適知道事態嚴重,屈膝寫〈公開信〉乞憐,又發表〈容忍與自由〉,蔣介石最後網開一面,官司遂不了了之。胡適援引的「容忍比自由還更重要」,典出胡適康乃爾大學的業師 George Lincoln Burr,其實伯爾教授所說的—用漢語簡化版—是「寬容比反叛更重要」,伯爾原本的論述在宗教,胡適轉手挪用在政治上,於是「容忍比自由還更重要」成為胡適晚年定論。 全書主體三篇寫完,先送李永熾兄寫序。永熾兄看完﹝下篇﹞,問一個問題

:「為什麼胡適把業師柏爾教授的『自由比反叛重要』轉手成『容忍比自由重要』?」這是好問題;李永熾兄一眼看出我論文的破綻,其實答案已在我論胡適與蔣介石關係的未完稿中。為了解答永熾兄的提問,着手增補三萬多字的〈胡適晚年與蔣介石的深層結構關係〉;並且重新改動﹝下篇﹞的文章肌理。本書以殷海光與胡適三次錚論為骨架,既然探究了胡適與蔣介石,為求論述完整,勢非分疏殷海光與蔣介石的關係不可,是為〈豹變:從法西斯到自由主義的殷海光〉之作;從而對照比觀殷、胡歧見及矛盾的核心議題。﹝卷首﹞是以胡適之死展開,殷海光的豹變做結,全書情節呈現倒敘的效果。 本書嚴守論文書寫規範,凡引文必加註,一則是出於論證(argum

ent)必須要有堅實的史料當基礎,二則提供信而有徵之史料,以供人查驗、援引。在我閱讀過程中,凡沒有確實來源的說法、史料,—切摒棄,以免誤入歧途。本書雖用學術方式出現,行文則力求明白有趣,讓事件層層展開,盼讀者有「偵探」的樂趣。 最後說明,在胡適、殷海光成為台灣與中國顯學,而且專論、專書充斥的當下,為什麼還要寫這樣一本書?拙著能有什麼新的發現與意義、價值?答案當然要讀者來下,不過,略可以表示的是,本書取徑之有所不同,在於筆者是歷史系正途出身,研讀史學沒有荒廢,而且觀察政治、評 時政積數十年經驗,能看到政治操作的眉眉角角,具有一般歷史學家所缺乏的觀察政治的眼睛。換句話說,這是史學與政論合—爐

而共冶的試作,成或不成、當或不當,有賴方家指正。 卷首 「雷案」:胡適、雷震與殷海光 第—章 胡適:難解的謎 一九六二年二月二十四日,胡適在第五屆院士會議後的晚宴上講話,六時半心臟病發,猝死在講壇上,享年七○;遺體旋移至極樂殯儀館。三月一日靈堂開放公開瞻仰,一天內湧入四萬人。三月二日,公祭團體約一百個,參與的兩萬人,皆泣不成聲。下午出殯,送葬行列迤邐數里,高達三十萬人,靈車過處,家家戶戶都在門口設奠路祭。國內外媒體報導,不可勝數,美國、日本等政要及學者弔唁也紛至沓來。 喪禮:胡適之盛遠邁魯迅 胡適喪葬行列隊伍之盛,恐怕比死於一九三六年十月十九日的魯迅有過之而無不及。依曹聚仁在《魯迅評傳》所

記〈魯迅的「死」〉: 從二十一日早晨到二十二日下午,先後往瞻仰致祭的有一萬多人。二十二日下午二時,自動參加送殯的行列,有六七千人……。 一九六○年左右,台北市人口約一百萬上下,魯迅死前的一九三三年,上海人口約三百一十三萬多,以兩市人口為分母,除以上述祭拜人數,參拜胡適的十人中有三人,祭拜魯迅的三百人中一人。固然二人異地不同時,且有不同歷史與政治情境,不可完全類比,但胡適的葬禮比魯迅盛大,可以斷言。 那麼,胡適嚇人的送葬行列,具有什麼意義?先父金溟若先生當年看到人山人海、又祭又拜的人潮時,說了一句耐人尋味的話,至今不忘,他說:「蔣介石會嚇死!」可見蔣介石有多忌憚胡適。當然,弔唁、送殯的人眾或許只

出於崇敬、尊重之心,不見得帶有政治上「示威」意識,但汹湧人潮自動自發的沿路設香跪拜、致祭,「於無聲處聽驚雷」,蔣介石驚也不驚呢?可引蔣介石日記來看蔣介石的內心世界。 胡適心臟病發棄世,蔣介石當天日記: 晚,聞胡適心臟病暴卒。 「暴卒」不是敬語,更且日記中所透露的無一絲一毫悲悼、哀傷、痛惜之念。三月一日,到殯儀館瞻仰、公祭、出殯送葬的,如潮水般湧來。三月二日,蔣介石日記: 蓋棺論定胡適實不失為自由評論者,其個人生活亦無缺點,有時亦有正義感與愛國心,惟其太偏狹自私,且崇拜西風,而自卑其固有文化,故仍不能脫出中國書生與政客之舊習也。 這麼多群眾的「萬人擁戴」,是不是使蔣介石悚然而驚,所以另作較持平的

蓋棺論定?再看蔣介石三月三日在日記「上星期反省錄」中的省思:

台灣近代的喪禮告別式

為了解決第二殯儀館公祭 的問題,作者黃芝勤 這樣論述:

本論文以喪禮告別式為研究主軸對象,觀察傳統的與近代的喪禮告別式在『性質』上差異,探討由「傳統的」到「近代的」喪禮告別式的各個環節中有哪些不變之處?又哪些發生變化的地方?變化的方式是簡單化或消失,還是有了新增加的項目與其隨附的意義?本論文將整體喪禮告別式分為儀式流程、場所與布置、執禮者與祭拜者、語言與文字的運用四個部份,以四個章節分別探討傳統的與近代的喪禮告別式在該四個元素上所呈現的異同。並在第五章透過統整第一到第四章的內容,剖析喪禮告別式在「近代的」所代表的意義。我們發現社會環境變遷、人際關係的轉變與觀念的改變是影響喪禮告別式變遷的三大主要因素。可各自再細分為多項子因素並影響喪禮告別式各個環

節的變遷。所呈現的諸如告別式舉行日期由良辰吉日改為遷就喪家及參與者方便的假日。祭拜者因家祭規模隨著少子化因素而縮減以及公祭規模隨著人際互動與政治活動的熱絡而有擴大的情形。此外,喪禮告別式中的許多環節,也因為今日治喪環境或場地限制的因素,而有了簡化的趨勢。例如移柩、壓棺位、接外家等。而執禮者專業化也是很顯著的變遷。另外由於政治活動熱絡,今日常有政治人物因為趕場因素,干擾公祭時程的情形。相同的人際關係活絡因素也造成了輓額餽贈氾濫,而讓輓額失去其表達哀榮意涵的情形。告別式因此引起的混亂,固然有待改善,但也算是時代的特色。

想知道第二殯儀館公祭更多一定要看下面主題

第二殯儀館公祭的網路口碑排行榜

-

#1.「獅子王」曾赴二殯公祭100人在場!同行4友人全確診

據了解,前獅子會長與4名友人前往台北第二殯儀館參加公祭,沒想到最後全部確診。 日前有訊息提醒獅子會會員,曾參加5月7日某老先生告別式的獅友最好 ... 於 www.chinatimes.com -

#2.第二殯儀館牌位查詢 - Climaction

幫派成員公祭1黑衣人「居家隔離中」還來- Yahoo奇摩... 四樓則為本處處本部行政辦公區域。. 二樓備有家屬休息室及友善育兒空間及至善1~4廳。 於 hytebok.climaction.es -

#3.不要讓距離留下遺憾!如何舉辦網路公祭2.0?網 ... - 福龍紀念園

因為先前疫情升溫,殯葬處今年率先在第二殯儀館推出「網路公祭2.0」,除了增加更多新功能,讓民眾也能更簡便操作,更直觀遠端追思、悼念往生者。 於 www.fulllung.com -

#4.白包要包多少? 2023奠儀金額行情、白包寫法、禁忌一次搞懂

2.不限是否申辦貸款,活動期間內透過MONEY101專屬連結申辦樂天帳戶或輸入 ... 無誤,白包就會被拿去丟掉或是燒掉,上面的字通常不會有人看第二遍。 於 www.money101.com.tw -

#5.監察院故黃前委員光平,於六月廿一日(星期五)上午九時

... 六月廿一日(星期五)上午九時,假台北市辛亥路市立第二殯儀館景仰廳,舉行公祭 ... 先生為中央陸軍軍官學校第十六期學生,於民國二十九年畢業,時抗戰已歷兩年。 於 www.cy.gov.tw -

#6.[王冠園藝]台北市立殯儀館高架花籃鮮花蘭羅馬柱告別式 ...

台北市立第一殯儀館(板橋三館辛亥民權東路) 高架花籃鮮花蘭羅馬柱告別式公祭喪禮追悼代客送花 「工廠直營價」每價位約外面行情便宜300-600元、相對一樣價位, ... 於 shopee.tw -

#7.影/台南3歲妹斑馬線車禍亡!今告別式爸痛心發文惹鼻酸

此外,告別式現場也可看到一封余父寫給女兒的信,信中提到:「薇薇,2年8個月了,還記得你誕生前連續折騰了我跟媽媽三個夜晚,最後一晚爸爸還買了檳榔 ... 於 life.tw -

#8.搜尋:第二殯儀館第1頁 TVBS新聞網

第二殯儀館 結果共137筆 ... 前立委龐建國墜樓亡相驗主播妻「哭紅雙眼」現身殯儀館 ... 快訊/因應三級警戒北市第一、二殯儀不開放公祭. 於 news.tvbs.com.tw -

#9.【台北市|殯葬服務】職缺- 2023年6月熱門工作機會

2.隨資深禮儀師不定時出勤。 3.輔導家屬共同圓滿一場莊嚴佛事。 4. ... 主要為葬儀公司做推棺的服務((第二殯儀館在公祭家祭結束後將大體棺木移往火化場的推棺服務),徵 ... 於 www.1111.com.tw -

#10.認識殯儀館 - 人生的最後一堂課

參訪市立第二殯儀館。 ◇成立由來 ... 兩館皆設有禮堂,可提供喪家停棺、大殮、家祭、公祭場地及人力支援幫助。禮堂可視市民需求,自行僱工人佈置成不同宗教,如: ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#11.台北市第二殯儀館禮堂查詢

遗体处理方面,台北市殡葬管理处辖有第一及第二殡仪馆,第二殡仪馆与 ... 格子 两馆皆设有礼堂,可提供丧家停棺、大殓、家祭、公祭场地及人力支援帮。 於 resellforcharity.org -

#12.蔣介石的方舟: Chiang Kai-shek's Ark - 第 43 頁 - Google 圖書結果

一最了臭老闆娘花錢請人做法事處理掉了一這是第二個外省人的神主牌一父〝親過世 ... 玉女吧一過世後有請師父做七言甬綞一殯儀館與師父都說「對年」後就可以「台爐」了! 於 books.google.com.tw -

#13.北市推網路公祭直播不讓距離成遺憾 - 風傳媒

臺北市政府民政局(殯葬管理處)與臺北智慧城市專案辦公室跨域合作,自109年7月10日起於第二殯儀館的網路公祭示範禮廳(至美一廳)啟用「視訊(直播)自動化設備」, ... 於 www.storm.mg -

#14.第二殯儀館公祭. 台北市殯儀館禮堂查詢'QIOZ54G' - HaHa MArket

第二殯儀館 禮堂. 本作業係查詢往生者申請殯葬( 殯儀館及火化場)設備情形, 查詢時間較長,請耐心等候,謝謝。 於 hahamarket.it -

#15.國軍獎章2023

重大政策第2架勇鷹高教機飛交國機國造新進展. ... 故前國防部長湯曜明先生公祭典禮,昨日在臺北市立第一殯儀館景行廳舉行,蔡英文總統親頒褒揚令,由 ... 於 hdvideoo.online -

#16.第二殯儀館告別式查詢的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

張1. 300. 購買、補(換)發晶片識別證之費用。 33 骨灰暫厝費. 日/個1. 500. 限於第二殯儀館火化後之骨灰。 附註 ... 於www. 於 fancy.mediatagtw.com -

#17.臺北市殯葬管理處公告

3、建議行政機關首長或民意代表儘量不參加公祭,避. 免群聚感染風險。 (三)禁止使用「吹奏型樂器」,樂隊人數限制5人以下。 (四)第一殯儀館家屬休息室、第二殯儀館火化 ... 於 fba-taipei.org -

#18.[新聞] 台南女童遭撞亡重傷母坐輪椅現身告別式- 看板Gossiping

余父親今天早上在台南市立殯儀館替女兒舉行告別式,現場放著一整片的照片 ... 時,杜姓孕婦開車欲左轉,自稱遭A柱擋住視線,直接撞上母女2人,女童 ... 於 www.ptt.cc -

#19.臺北市第一、二殯儀館自即日起僅限家祭儀式,不開放現場公祭

臺北市殯葬管理處為因應中央流行疫情指揮中心公告臺北市於110年5月15日起提升至三級疫情警戒,該處啟動第三階段機制,第一、二殯儀館自即日起僅限家祭儀式,不開放現場公祭 ... 於 li.taipei -

#20.臺北市第二殯儀館- 維基百科

日治時期的1942年,為了提供日籍人士火葬場所,並提供西式公祭祭典及遺體服務,台北市役所特地於台北市三橋町一帶設置葬儀堂,並就近管理放置日人骨灰的公共墓園(即十四號 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.AREC智慧告別式解決方案

... 年7月10日開始,在臺北市第二殯儀館的至美一廳,提供「遠距告別式網路直播服務」(網路公祭服務)。 奇勤科技的「智慧告別式解決方案」與臺北市第二殯儀館現有系統 ... 於 www.arec.com -

#22.台北市提升至三級疫情警戒第一、二殯儀不開放公祭

台北市今天起提升至三級疫情警戒,北市殯葬管理處啟動第三階段機制,自即日起,第一、二殯儀館僅限家祭儀式,不開放現場公祭。 於 news.housefun.com.tw -

#23.27日降為二級警戒北市殯儀館公祭採代表制、靈骨塔8/1開放- 生活

台北市殯葬管理處表示,北市第一、二殯儀館舉辦公祭,將採代表制並實施梅花座,同時禁用吹奏型樂器;北市富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓,於8月1日起 ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.2023 國軍獎章- hushui.online

重大政策第2架勇鷹高教機飛交國機國造新進展. ... 故前國防部長湯曜明先生公祭典禮,昨日在臺北市立第一殯儀館景行廳舉行,蔡英文總統親頒褒揚令,由湯前部長的長子湯 ... 於 hushui.online -

#25.北市二殯二期上梁明年9月營運 - Yahoo奇摩新聞

記者吳靈芬∕台北報導北市第二殯儀館二期整建工程,昨(廿)日舉行新大樓 ... 柯文哲說,從電子輓聯、網路公祭到環保葬,這也顯示台北市民是願意接受 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#26.壽命是自己一點一滴努力來的 - Google 圖書結果

附註一:若非天意,以殯儀館的作業方式,要弄錯屍體是很不容易的事。附註二:人生看後半段,誠然不假。 ... 今日的隆重公祭,此人應該當之無愧。這是道上兄弟,有史以來的最高 ... 於 books.google.com.tw -

#27.台北市殯葬管理處殯葬設施使用情況線上查詢系統 - 買喪禮

水果籃 · 第二殯儀館簡易式喪禮包套 · 環保火葬棺木 · 法事法師及殯葬專業人力派遣 · 告別奠禮花山佈置 · 接體車租用 . 於 www.mysunny2019.com.tw -

#28.國軍獎章2023

重大政策第2架勇鷹高教機飛交國機國造新進展. ... 故前國防部長湯曜明先生公祭典禮,昨日在臺北市立第一殯儀館景行廳舉行,蔡英文總統親頒褒揚令,由湯前部長的長子湯 ... 於 flashh.online -

#29.第二殯儀館全國首創網路公祭升級2.0版,如親臨現場

全新的網路公祭2.0服務,提供高畫質追思儀程直播畫面,更強化隱私性,也能讓儀式現場的家屬,即時觀看線上弔唁的留言,並且可透過多種電子支付方式使用線上奠儀服務,操作 ... 於 www.xydn.tp.edu.tw -

#30.臺北市殯葬管理處第二殯儀館冷藏室冰櫃號碼及亡生者姓名

號碼 亡者資料 號碼 亡者資料 號碼 亡者資料 號碼 亡者資料 號碼 亡者資料 1151 黃慧茵 1152 林周阿玉 1153 鍾美玲 1154 江陳鳳花 1155 何莊素包 1156 錦雲 1157 車參芬 1158 詹劉春麗 1159 洪蔡對 1160 林麗菊 1161 陳秋英 1162 謝潘卿 1163 高教 1164 蔡行 1165 林秀婕 於 w9.mso.taipei -

#31.南渡北歸:離別•第三部(全新校對增訂、珍貴史料圖片版)

六月二十三日,蔣夢麟的遺體在臺北極樂殯儀館大險,當葉公超參加完北大同學會的公祭之後,獨自走回家,身子仰躺在沙發上,眼望天棚,於哀痛中回顧與蔣的相識、相知的往事。 於 books.google.com.tw -

#32.150位

推廣期間,除享有禮廳8折優惠外,特推出網路公祭2.0紀念隨身碟,凡於111年5月1日起於第二殯儀館出殯且使用網路公祭2.0之設備舉辦網路公祭者,可免費領取限量紀念隨身碟, ... 於 yishoui.comx.tw -

#33.「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤86歲逝...今辦公祭!網淚崩 - 三立新聞

... 秀娥阿嬤5月23日上午離世,享壽86歲。消息一出,許多網友都相當不捨,而秀娥阿嬤的公祭也在今(2)日舉行,阿嬤的笑容將永存在大家心中。 於 www.setn.com -

#34.水里車埕自行車道今全面開放啟用車道平緩屬經典休閒 - 聯合報

... 日月潭環湖自行車道」,更建置車埕聯外自行車道連接水里鄉市區,完善自行車專用道系統、有效分流汽機車,今天在車埕第二停車場正式優化完工啟用。 於 udn.com -

#35.殯儀館、火化場便民E化服務網

106年01月01日起本處禮廳全面禁止懸掛傳統輓聯 歡迎使用殯儀館、火化場便民E化 ... 【國曆】 民國112年6月1日(星期四) 【農曆】 癸卯年四月十三日. 政令宣導. 公祭直播 ... 於 mort.kcg.gov.tw -

#36.「台北市立第二殯儀館」相關新聞 - CTWANT

山難法官陳柏均10月2日公祭北院籲給家屬溫暖空間. 台北地院家事庭法官陳伯均11日與妻小登山時迷路,疑因不想耗費警消搜救資源,獨自探路 ... 於 www.ctwant.com -

#37.台北第一、第二殯儀館地址、火化爐、冰櫃 - 冬瓜行旅

一般館內多半會提供各項殯葬禮儀使用的設式,設有大小不一的靈堂、休息室、遺體冷藏室、火化場,當然,最重要的還有可供喪家停棺、大殮、家祭、公祭的禮堂,讓民眾可依自身 ... 於 owt.com.tw -

#38.快訊/因應三級警戒北市第一、二殯儀不開放公祭 - LINE TODAY

為了配合第三級警戒,台北市殯葬管理處公告第一和第二殯儀館不開放公祭,只准許家祭,更鼓勵民眾辦理網路公祭,室內樂隊人數必須在5人以下,另外家屬. 於 today.line.me -

#39.鄧麗君上萬歌迷在此送行、幫派大哥數千人簇擁公祭... 58年一殯 ...

北市去年已通過六千萬拆除預算,原訂今年就要拆除,卻因第二殯儀館整建工期延宕,市府預估明年春節前後才能開拆一殯,走入歷史。 於 www.businesstoday.com.tw -

#40.北市第二殯儀館的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

「北市第二殯儀館」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 台北市第一殯儀館/第二殯儀館【gfg338】告別式羅馬花柱(1對)/公祭追思高架花籃~歐式 ... 於 biggo.com.tw -

#41.第二殯儀館線上2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

第二殯儀館 線上2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找第二殯儀館時間,第二殯儀館牌位查詢,第二殯儀館真愛室在2022年該注意什麼?第二殯儀館線上 ... 於 year.gotokeyword.com -

#42.北市殯葬處女貪官過太爽!月花30萬做SPA醫美...還供養法師

... 標案流標,並順利引導評委在第2次開標時,評選出福臨取得價值1220萬元的 ... 牌取的693萬元的「殯儀館清潔維護案」、179萬元的「辦公室清潔案」。 於 www.ettoday.net -

#43.社會 - Newtalk新聞

瑪娃長浪襲東台灣花蓮2童落海、宜蘭會網友12歲女失蹤. 發布2023.05.28 | 18:31 ... 台中捷運意外案亡者林淑雅公祭嘉義地方首長均到場致哀. 發布2023.05.27 | 15:41. 於 newtalk.tw -

#44.台北第二殯儀館禮堂查詢

第二殡仪馆 电话是,第二殡仪馆地址是121路下行(征跃小区-哈东新区),此外您还可以查看第二殡仪馆的地图、公交和附近热门地点。 殡葬处除了是台北市唯一火葬处理机构之外,也 ... 於 ax.lease-advice.org.uk -

#45.北市推行網路公祭禮廳費用享減免 - 蕃新聞

【記者沁諠/台北報導】 臺北市政府民政局(殯葬管理處)與臺北智慧城市專案辦公室跨域合作,自109年7月10日起於第二殯儀館的網路公祭示範禮廳(至美一 ... 於 n.yam.com -

#46.臺北市殯葬管理處

網路公祭2.0 · 第二殯儀館周邊停車資訊 · 本處將於111年1月1日啟用黎元臨時停車場, · 第二殯儀館人車動線及車位示意圖 · 橫幅廣告0:齊來珍惜綠地球 · 橫幅廣告1:生命如滄海一 ... 於 mso.gov.taipei -

#47.網路公祭

「網路 公祭 」 再遙遠的親人都能夠為親朋好友送上一程只要有心再遠都不是距離~ 一、地點: 第二殯儀館 -日間禮廳:至美4廳二、時間:108年6月28 ... 於 www.facebook.com -

#48.第二殯儀館的價格推薦- 飛比2023年05月即時比價

[王冠園藝]台北市立殯儀館高架花籃鮮花蘭羅馬柱告別式公祭喪禮追悼代客送花市立第一殯儀館第二殯儀館 · 【歐式綠坊花苑】【gfg635】公祭/家祭/告別式/花籃~大型羅馬花柱(1 ... 於 feebee.com.tw -

#49.2023 國軍獎章- zukmen.online

重大政策第2架勇鷹高教機飛交國機國造新進展. ... 故前國防部長湯曜明先生公祭典禮,昨日在臺北市立第一殯儀館景行廳舉行,蔡英文總統親頒褒揚令,由湯前部長的長子湯 ... 於 zukmen.online -

#50.[新聞] 北市殯葬處女貪官過太爽!月花30萬做SPA醫 ... - Disp BBS

另外在2019年到2022年的北市一殯二殯及辛亥路橋下的「停車場委託經營案」, ... 預期,王文秀竟遊說不知情的殯葬處長把評選結果退回,舉行第2次開標, ... 於 disp.cc -

#51.「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤辭世蔡英文臉書留言不捨

... 棺區,5月30日移靈新館23號靈堂,公祭日期擇定6月2日,將於上午10點10分於大甲殯儀館進行公祭。公祭日前想要來跟阿嬤說說話、致意,可直接前往。 於 www.upmedia.mg -

#52.臺北市殯葬管理處2022年招標案件列表 - 台灣採購公報網

111年度第二殯儀館網路公祭系統管理案, NT$1,298,000.00. 第一、二殯儀館遺體處理之醫療廢棄物委託清除處理, NT$2,058,000.00. 111年殯儀資訊系統維護案 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#53.檔號 - 新北市葬儀商業同業公會

三、第一、二殯儀館,自即日起僅限家祭儀式,不開放現場. 公祭,建議禮儀業者及家屬辦理網路公祭。 第一、二殯儀館自即日起禁止使用「需脫口罩演奏之樂. 器」,並減少室內樂隊 ... 於 www.ntf.org.tw -

#54.台北第二殯儀館禮堂查詢 - BREAKOK

基隆市立殯葬管理所-快速查詢- klcg.gov.tw. 台北第二殯儀館禮堂查詢、第二殯儀館火化、第二殯儀館公祭在. 於 breakok.fr -

#55.北市推網路公祭直播不讓距離成遺憾 - 東森新聞

臺北市政府民政局(殯葬管理處)與臺北智慧城市專案辦公室跨域合作,自109年7月10日起於第二殯儀館的網路公祭示範禮廳(至美一廳)啟用「視訊(直播) ... 於 news.ebc.net.tw -

#56.尚海龍- 2023

警方昨日在西九龍拘捕2名駕駛電動單車人士,涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」及尚海龍(英語: Jesse Shang Hailong ,1982年- ),陕西出生, ... 於 roughvulgar.pw