聖誕歌曲推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦強納森.法蘭岑寫的 十字路 和古碧玲的 不知道的都叫樹都 可以從中找到所需的評價。

另外網站(聖誕歌曲)-Last Christmas (英) - 平板電腦推薦網也說明:《Last christmas》(中文譯名:去年聖誕)是英國雙人流行音樂團體轟!合唱團(Wham!)在1984年發表的一首聖誕歌曲,它描述了一個人在渡過聖誕節時的 ...

這兩本書分別來自新經典文化 和大塊文化所出版 。

淡江大學 大眾傳播學系碩士班 楊明昱所指導 王悅甄的 從死亡中看見希望——台灣原創中文音樂劇的生命視野 (2012),提出聖誕歌曲推薦關鍵因素是什麼,來自於文化研究、論述、疾病、死亡、原創中文音樂劇。

最後網站聖誕歌曲- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣則補充:你想找的網路人氣推薦聖誕歌曲商品就在蝦皮購物!買聖誕歌曲立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單!

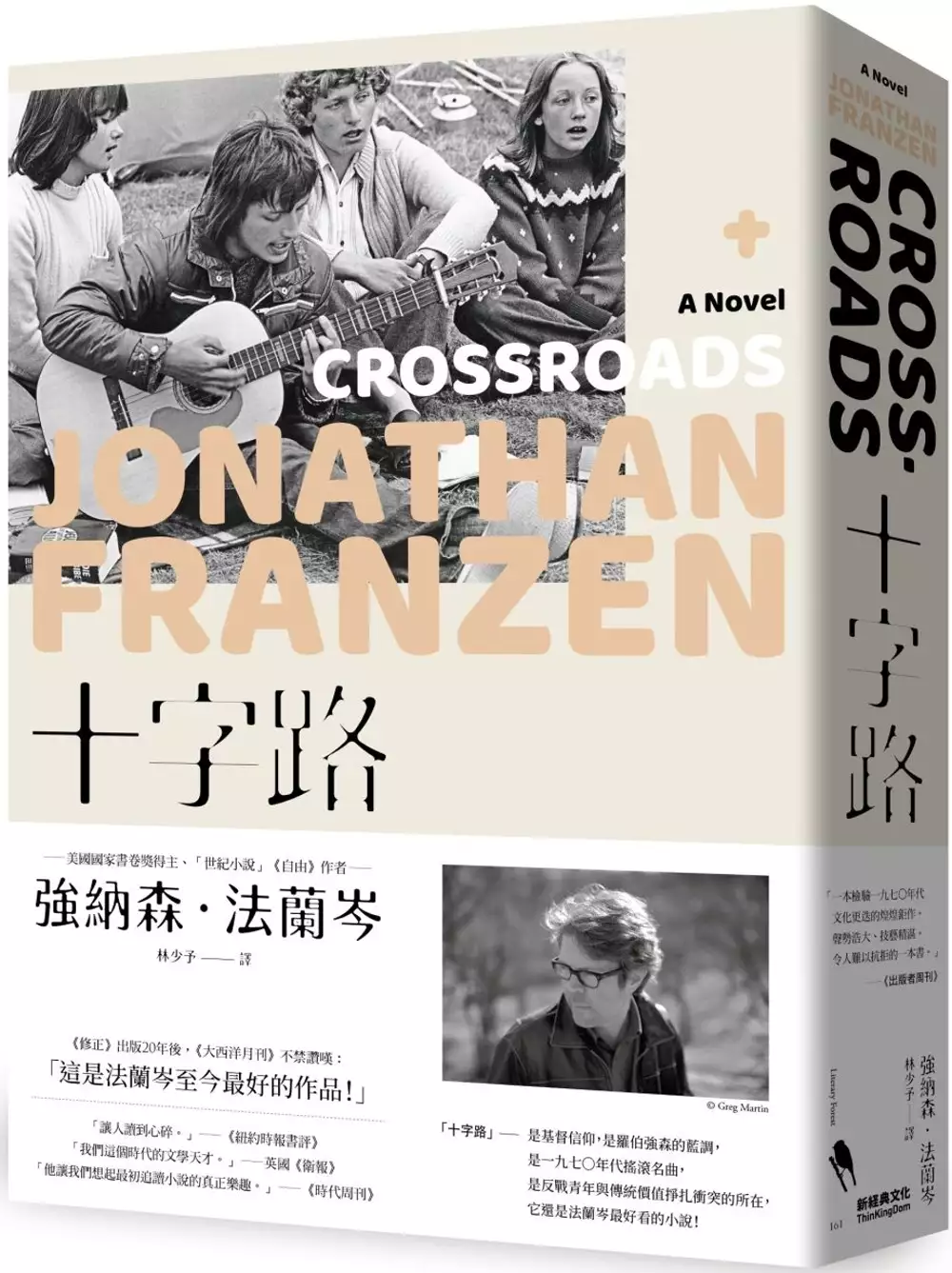

十字路

為了解決聖誕歌曲推薦 的問題,作者強納森.法蘭岑 這樣論述:

暢銷300萬冊的小說《修正》出版20年後 「美國偉大小說家」 強納森.法蘭岑 最新力作 《紐約時報》、《紐約客》、歐巴馬、歐普拉推薦 囊括各大重量級媒體年度選書 《大西洋月刊》讚嘆這是自「世紀小說」《自由》後:「法蘭岑至今最好的作品!」 「讓人讀到心碎。」——《紐約時報書評》 「我們這個時代的文學天才。」——英國《衛報》 「他讓我們想起最初追讀小說的真正樂趣。」——《時代周刊》 一個1970年代勤懇保守的中西部家庭, 一群在反越戰文化浪潮中追求自我的青年世代。 虔誠善良、思想新穎、受人喜愛 樂觀助人的信念在歲月中被尊嚴、憤怒與孤單所取代 兩代人在十字路

衝突、徬徨, 一家人在傷害中尋不到和解與愛, 幸福,如何在復活節到來? ■故事簡介 1971年底,芝加哥郊區白人為主的富裕小鎮「新展望」正準備迎接聖誕節。鎮上教會副牧師、四個孩子的父親羅斯.希爾布蘭特在將12月23日將臨節這一天,和一位新寡的女教友單獨去南區分發物資。但氣象預報即將會有極惡劣的天氣。 新展望鎮的「十字路」是鎮上教會所屬的青少年團契。負責人原本是羅斯.希爾布蘭特,三年前他因故遭排擠,現在由年輕資淺的安布羅斯接替職務。在羅斯安排與女教友獨處四個小時的同一天,羅斯的太太瑪莉安則去秘密會見她的心理醫師,因為她隱藏了20年的秘密最近強烈困擾她;羅斯的大兒子

克藍也在這一天從大學返家,他剛辦理退學,準備對抗父親的旨意赴越南參戰;老二貝琪是高中校園的人氣女王,為了迷戀的樂團加入了曾經羞辱父親的團契;學霸老三裴里惹上藥物麻煩,他給自己的聖誕禮物是:想成為全新的人;至於9歲的老么,他正旁觀著這個家庭陷入的危機……一連串風暴,從小鎮的「十字路」展開。 ■關於本書 暢銷300萬本的重量級長篇小說《修正》出版20年後,強納森‧法蘭岑推出全新長篇《十字路》──拋開炫技的寫法,重返1970的後嬉皮年代,寫出對美國、對世代改變最深刻的觀察。《大西洋月刊》讚嘆這是法蘭岑至今最好的作品! 這本書是法蘭岑的第六本小說,他曾半開玩笑地說第六本小說會是

他的最後一本。這話也隱含了對作品的重視度,他在這本書中透過希爾布蘭特一家六口在迎接聖誕節前夕時,每個家人各自面臨生活問題、發展到隔年復活節崩壞成災、尋找救贖的故事,法蘭岑同時描寫了一個1970年代典型教會青年團契「十字路」,透過這個反映青年反正搖滾文化崛起時代的組織,寫出50年前美國嬰兒潮世代所引領的社會改變與意義。 書名《十字路》來源,是主角羅斯年輕時就心儀的藍調傳奇音樂人羅伯・強生(Robert Johnson,1911-1938)的一首歌〈十字路藍調〉,這首歌曲在1968年被英國Cream樂團重新編曲演唱,成了搖滾樂版的〈Crossroads〉,此曲也從此聲名大噪。教會組織「十字

路」不僅是信仰的符號,也是舊時代沒落、新文化崛起的標誌。 法蘭岑被公認的寫作天分就在於他能創造深刻生動的角色,將其置入清晰的社會全景裡,發展成磅礡有力的故事。《十字路》成功捕捉美國1970年代在宗教、族群、性別、音樂、社會文化各各層面的變化,從一個家庭出發,寫活人物、寫盡生活,讀完你會對這一家人共鳴同情,從而理解時代動盪如何讓美國分裂至今、讓最初的理想在十字路徘徊。 ■主要人物介紹 羅斯・希爾布蘭特 美國芝加哥近郊新展望鎮的教會副牧師,與妻子育有四個孩子,創辦了教會青年團契「十字路」,後因故遭到年輕人抵制,黯然離開。 瑪莉安・希爾布蘭特 羅斯的妻子,早熟能幹的都

會女子,曾遭感情背叛,嫁給羅斯後是盡職的家庭主婦,內心始終自責這段婚姻始於一場欺騙。 克藍・希爾布蘭特 羅斯和瑪莉安的長子,在芝加哥念大學,被道德感驅使準備去越南參戰。 貝琪・希爾布蘭特 羅斯和瑪莉安的長女,高中校園的人氣女王,愛上組樂團的譚納。 裴里・希爾布蘭特 羅斯和瑪莉安的次子,聰明過人,對信仰人生問題焦慮不安,有吸毒問題。 賈德森・希爾布蘭特 羅斯和瑪莉安的么子,9歲,總跟著二哥裴里。 艾瑞克‧安布羅斯 「十字路」負責人,作風自由派,受到年輕人的喜愛。 法蘭西斯‧卡崔爾 羅斯擔任主日禱告的地方教會裡的教友,丈夫出意外去世後,回到新展望鎮,

育有12歲孩子賴瑞。 布萊德利・葛蘭特 汽車銷售員,瑪莉安的第一段感情對象。也是造成她創傷的人。 譚納・伊文斯 藍調樂團主唱,貝琪心儀的對象。 各大媒體年度選書 ● 歐巴馬(Barack Obama)年度選書 ●《Slate》年度選書 ●《Vulture》年度選書 ●《Vogue》雜誌年度選書 ●《衛報》年度選書 ●《華盛頓郵報》年度選書 ●《金融時報》年度選書 ●《獨立報》年度選書 ●《聖路易快報》年度選書 ●《聖路易電郵報》年度選書 ●《時代》雜誌年度選書 ●《出版者周刊》

年度選書 ●《柯克斯書評》年度選書 ●《Newsweek》年度選書 ●美國國家廣播頻道年度選書 ●Literary Hub文學網年度選書 ●Bookpage書評網年度選書 ●《歐普拉日報》年度選書 國際媒體精彩書評 「法蘭岑至今最好的作品。」——《大西洋月刊》 「我們這個時代的文學天才。」——英國《衛報》 「法蘭岑毫無疑問是美國在世作家中最偉大的。」《每日郵報》 「這個覆蓋著柔軟、焦糖蛋白色澤的70年代故事,我讀得心都碎了。《十字路》是法蘭岑寫過最溫暖對人性最體貼也是在意象與探索上最強烈的一部作品。」——

德懷特.加納,《紐約時報書評》 「法蘭岑就是那種罕見物種:既是自成一格的小說家,又是這個時代的暢銷作者。」——《標準晚報》 「他的小說滿溢著幽默與智慧。」——《決選名單》 「極其傑出的美國經典……法蘭岑以小說叩問善與義的信念無可動搖。」——馬克.阿蒂塔基斯,《今日美國報》(四顆星滿分) 「這本書是法蘭岑的顛峰之作,豐富的角色,衝突與情節走向……能寫成這樣真是奇蹟。」 ——羅伯特.麥瑞爾,美聯社 「太棒了……藉由瑪莉安這個角色,法蘭岑提醒我們他實際上也在描寫女性怒火的優秀作家之列……強納森.法蘭岑確實是同世代作家中數一數二的傑出小說家。《十字路》準備好了,

並摩拳擦掌要證明這點。——康斯坦斯.葛拉迪,《輿論》 「法蘭岑在他的書裡投注了諸多龐大想法,在本書中,他著重描述了家庭責任、自我、神、國家、同胞等議題,同時深入刻劃角色的感情、經驗、欲望……法蘭岑引融歡娛與刺骨之痛為一,時不時在你意想不到之處迎來令人振奮的高潮——一言蔽之,化境。」——《柯克斯書評》(重點書評) 「法蘭岑帶來一本通盤檢驗1970年代早期文化更迭的煌煌鉅作,聲勢浩大、技藝精湛。透過劍拔弩張的人際張力,法蘭岑展現了他營造懸念的不凡能力。難以抗拒的一本書。」——《出版者周刊》(重點書評) 「法蘭岑嫻熟於描繪無止盡的世代衝突……這本傑作生動地捕捉了每個角色的內在

衝突,面對社會期待的回應與反映,同時法蘭岑熟練地探索家庭生活的核心成員如何逐漸裂解,終至巨變,並挖掘家族紐帶之下埋藏的豐富的礦藏。」——《書目雜誌》(重點書評) 「法蘭岑以美國的心臟地帶,作為傳統價值與社會變遷正要發生的舞台……他敏銳地察覺到,正是理解與包容,定義了一代又一代人的掙扎,並令人驚豔地刻畫出這些想法。」——《圖書館雜誌》(重點書評) 「法蘭岑從不讓人失望……他的洞察力入木三分,透過鞭闢入理的句子傾洩而出……我等不及要讀下去會發生什麼事。」——Bookpage書評網(重點書評) 「《十字路》引人注目的風格以及與對暗潮洶湧的家庭不倦的描寫,帶有明顯的法蘭岑風格,

它代表的進步不容忽視……這是個對道德生活複雜性的檢視,令人激賞。」——榮恩.查爾斯,《華盛頓郵報》 「這本小說是顆充滿趣味的炸彈……沒有幾位作家夠得上法蘭岑一半有趣,像他這樣把人性的矛盾用充滿娛樂的方式寫出來。」——蘿倫.麥卡琳,《Vogue》 「充滿靈魂,有趣,觀察卻又如此鋒利,教人痛苦……」——麥可.厄普丘奇,《西雅圖時報》 「《十字路》反覆縈繞在選擇帶來的後果與影響,尤其是那些自私的選擇……這部光芒萬丈的小說,將成為我們文學重要支柱的開端。」——漢彌爾頓.凱恩,《歐普拉日報》

聖誕歌曲推薦進入發燒排行的影片

喜歡的話記得留言讓我知道,也別忘了訂閱我的頻道和開啟通知哦!

Hey all!

Make sure to leave a comment to show love, and don’t forget to LIKE, SHARE, and SUBSCRIBE to my channel and RING THE BELL so you don’t miss anything from me.

-TERI xx

☾ ALSO FOLLOW ME ON 追蹤我

Instagram:@teri.timeout

Facebook:https://www.facebook.com/teri.timeout/

Giva Divas:goo.gl/pVSAiC

☾ INQUIRIES 合作邀約:[email protected]

☾ This is not a sponsored video.

#齁齁齁 #聖誕電音趴

從死亡中看見希望——台灣原創中文音樂劇的生命視野

為了解決聖誕歌曲推薦 的問題,作者王悅甄 這樣論述:

本研究以臺灣原創音樂劇為主要觀察社會文化的對象,藉由揀選四則關於疾病、死亡文化議題的文本分析與導演訪談,探討其內容反映出的文化狀態。研究認為,台灣的音樂劇在文本獨特性上尚未找到明確的方向,但除去研究對象因表演形式結構不同造成的立場不一致,在本研究中仍發現,面對疾病與死亡的議題,音樂劇較為關照文化中情感的面向,積極的試圖用其他的方式解決「死亡」與「疾病」產生的情感挫折。另外,臺灣社會對於疾病依舊存在舊有的隱喻,包括對癌症的軍事隱喻、愛滋病的道德指控等。這些社會烙印的再現,雖然在劇中最後都看似積極的得到「接受」等情感上的解決,但在塑造角色形象的過程中仍透露出目前社會對這些議題族群的歧視與逃避,最

終仍無法將疾病與死亡從既有的社會烙印中脫出,反而加強人們對於這些議題的逃避念頭。最後對於此劇種在台灣的發展,本研究認為其雖為一外來劇種,臺灣仍可以利用其已發展完整的架構,更迅速找到訊息有效傳達的方式,但在精神上向內挖掘,以致力推動提升屬於台灣本土情感文化的創作。

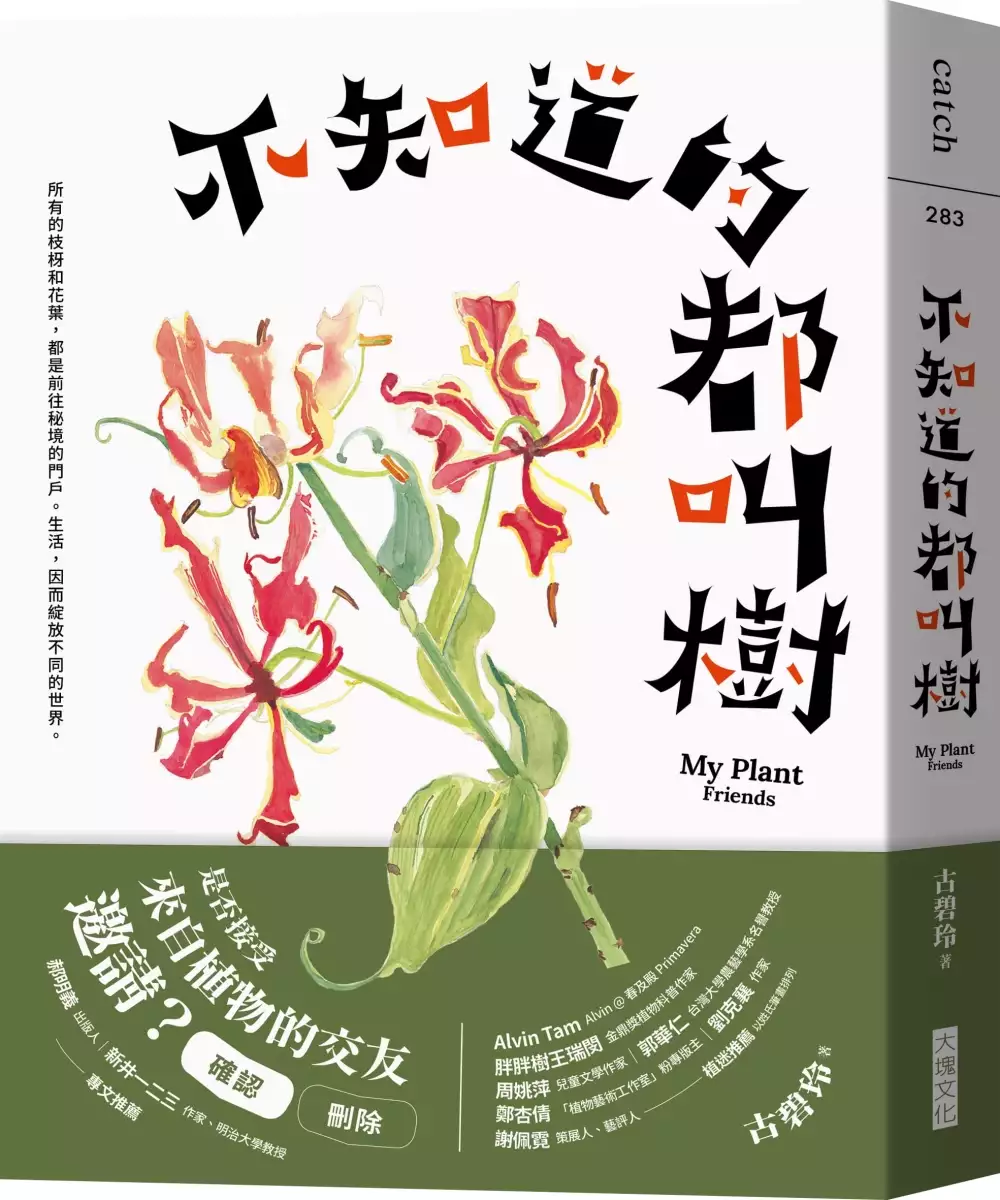

不知道的都叫樹

為了解決聖誕歌曲推薦 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

聖誕歌曲推薦的網路口碑排行榜

-

#1.Christmas songs and music 應景推薦適合聖誕節與冬日氛圍的 ...

之中包含中、英、日文歌曲,和日劇配樂,有新歌也有舊曲,除了今年新歌,大多都是已出版多年。有歡樂、熱鬧的歌,有適合情侶一起欣賞,更有適合一人靜 ... 於 jellyfish11.pixnet.net -

#2.必聽耶誕節歌單,精選18首超有氣氛的英文聖誕歌曲Christmas ...

個人最喜歡的一首英文聖誕歌曲,就是「你是我最想要的聖誕禮物」《All I ... 剛好是電影「今年聖誕節」《This Christmas》的同名主題曲,十分推薦。 於 www.popdaily.com.tw -

#3.(聖誕歌曲)-Last Christmas (英) - 平板電腦推薦網

《Last christmas》(中文譯名:去年聖誕)是英國雙人流行音樂團體轟!合唱團(Wham!)在1984年發表的一首聖誕歌曲,它描述了一個人在渡過聖誕節時的 ... 於 phoneblet.pixnet.net -

#4.聖誕歌曲- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦聖誕歌曲商品就在蝦皮購物!買聖誕歌曲立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#5.好歌分享| 2020 年聖誕專輯分享 - Melice Her World

2020 年聖誕專輯列表 · Pentatonix – We Need A Little Christmas (Spotify 連結) · Lady A – On This Winter's Night (Spotify 連結) · Tori Kelly – A Tori ... 於 meliceherworld.com -

#6.精選十首聖誕節經典歌曲推薦附Spotify歌單

節日裡當然也不能少了音樂的頌揚,與不同國家的人產生情感共鳴,罕氏家居這邊推薦給大家數首年代經典的聖誕老歌,搭配居家空間美學,沉醉有感生活! 於 mwjoints.cyberbiz.co -

#7.韓國聖誕節歌曲推薦 - Creatrip

韓國大勢女子團體TWICE於2017年聖誕季出的歌〈Merry & Happy〉,從輕快的旋律,就可以感受到TWICE特有的清新與活潑,是首相當經典的聖誕歌曲,每年聖誕季時,這首歌 ... 於 www.creatrip.com -

#8.Merry Christmas!這是你的2021年聖誕節主題曲 - KKBOX

每年的12月必定會被聖誕節歡樂的氣氛給籠罩,其中聖誕歌曲是必備的!以下盤點80首2021年發行的歌曲,有爵士風的經典翻唱,也有全新創作絕對不撞歌的新曲,還有甜到不行 ... 於 www.kkbox.com -

#9.2021聖誕節 聖誕節應景歌曲 聖誕節的歌 你一定要知道的10 ...

... 聖誕歌曲,像是耳熟能詳的silent night就有好多個版本,每當聽到街頭聖誕歌曲,不管是悲傷的還是歡樂的聖誕歌曲,都深受大家喜愛。洪荒推薦聖誕節 ... 於 yenhou2142.pixnet.net -

#10.這10首歌,很適合平安夜、聖誕節來聽,看看能否溫暖你 - 贊遊戲

G女團在2015年推出聖誕節為主題的單曲《靈兒想叮噹》,所以之後的這首 ... 今天,我將為大家推薦10首好聽的聖誕歌曲,有些歡快,讓你心情轉晴,有些 ... 於 zanyouxi.com -

#11.Merry Christmas!2019年的聖誕歌曲 - Medium

以下,都是2019 年的聖誕歌曲,送給你。 註:依舊要感謝Christmas Underground 網站推薦的許多好貨! 有點讓人想起Gus Dapperton 的十九歲倫敦才子, ... 於 medium.com -

#12.讓聖誕節更有氣氛!2015年韓國冬日聖誕歌曲推薦 - Vogue ...

... 抒情、輕快的曲風,都能讓聖誕節冬日氣氛更加有感覺,當作派對時或是與親朋好友相聚時的播放曲目也很推薦!來聽聽有哪些扣人心弦的韓國冬日歌曲。 於 www.vogue.com.tw -

#13.聖誕歌曲- 人氣推薦- 2021年9月 - 露天拍賣

共有10529個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和聖誕歌曲相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#14.歡快點的聖誕歌曲有哪些

3、《想念聖誕節》歌曲是由歌手蕭亞軒演唱的一首歌曲,歌曲的作詞是由姚謙擔任創作,歌曲的作曲是由chikara hazama擔任創作,歌曲收納於**《愛的主打歌.吻》 ... 於 www.bees.pub -

#15.聖誕歌曲推薦全站搜尋 - BEAUTY美人圈

潮But實用!是美人圈最大特色。Follow美人圈,當美人很輕鬆。美人圈就是陪你一起變美麗的美妝娛樂網站。 於 www.beauty321.com -

#16.10首最好听的圣诞英文歌,每首都想单曲循环一整天 - 手机搜狐网

吉米老师前言:2019年的最后一个节日圣诞节要来了,吉米老师给大家推荐10首非常有节日气氛的歌曲,有经典的,有流行的,希望我们都能在美妙的歌声里 ... 於 www.sohu.com -

#17.聖誕節快樂!--聖誕及冬季歌曲推薦(其二) - cashqy02

聖誕 節快樂!--聖誕及冬季歌曲推薦(其二) · 1.White X'mas - KAT-TUN(2008) · 2.クリスマス. · 3.Lovers Again - EXILE(2007) · 4.LAST CHRISTMAS - EXILE( ... 於 cashqy02.pixnet.net -

#18.樂手巢的聖誕歌曲推薦》西洋篇

Listen on Spotify: 隨著我們的聖誕特別企劃「音樂人的禮尚往來」在今天拉開序幕,樂手巢的編輯群也特別要向讀者們分享心中的聖誕歌曲。無論您的聖誕節是享受孤單過、 ... 於 open.spotify.com -

#19.關於聖誕歌曲的推薦範文- 學問谷

關於聖誕歌曲的推薦內容:托爾斯泰說:幸福的家庭總是相似的,而不幸家庭的不幸卻各個不同。想來最高的境界應該只有一種吧,所以就難怪有如此之多的無 ... 於 xuewengu.com -

#20.推薦的聖誕歌曲或舞台(更新) - 追星板 | Dcard

聖誕節快到了,雖然自己沒特定信仰,但每到聖誕節還是有種溫馨洋溢的感覺,也喜歡找一些聖誕歌曲來聽增加節慶感XD想問大家有沒有什麼推薦的聖誕舞台呢 ... 於 www.dcard.tw -

#21.最佳聖誕歌單!2020聖誕歌,每年熱播經典一一推介 - LHLV

推薦 十大聖誕歌曲人氣排行榜【2020年最新版】. 31/12/2020 · 為此,本文將為大家盤點歐美,華語,日文聖誕歌曲,無論是日劇經典主題曲,饒舌,R&B 等應有盡有。 於 www.translcid.co -

#22.关于圣诞节的歌曲有哪些推荐? - 知乎

圣诞歌曲 必听Mariah Carey的《All I want for Chrismas is you》啊!史上最牛圣诞单曲!每年一到这时候,这首歌就会在各大榜单”诈尸",而且被无数歌手翻唱过,墙裂推荐 ... 於 www.zhihu.com -

#23.歡樂聖誕聖誕節最想聽什麼歌 - 嘟油儂

《聖誕歌曲》大聯歡--聖誕快樂! ... 雙魚座聖誕歌曲推薦:兒時的聖誕口以試試哦。。。 ... 1.平安夜是最經典的一首歌,英文歌名是"silent night";. 2.兒童歌曲 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#24.【聖誕歌曲推薦】5首經典熱門聖誕英文兒歌!同小朋友熱鬧過 ...

【聖誕歌曲推薦】5首經典、熱門聖誕英文兒歌齊齊唱放假同小朋友唱唱跳跳過熱鬧聖誕! · 一、《O Christmas Tree》 O Christmas Tree 是源於德國的聖誕民謠 ... 於 mamidaily.com -

#25.【感受聖誕節氣息】7首充滿聖誕氣氛的日、韓、泰文金曲推薦!

相信看過日劇「朝5晚9」的朋友們,對主題曲《クリスマスソング(Christmas Song)》再熟悉不過了!慢搖的曲風,配上聖誕歌主題的編曲,至今仍是日本民眾 ... 於 thread.zalora.com.tw -

#26.聖誕歌曲

... 2019 最受欢迎的圣诞节歌曲Top Christmas Songs Playlist 2019 | 英文圣诞儿歌2019 - 热门圣诞歌曲| 圣诞节歌曲大全, 【圣诞歌曲】圣诞节英文歌曲 推荐20首适合 ... 於 www.mbplayer.com -

#27.經典的聖誕節中文歌曲聖誕節中文歌曲享暖冬 - 人人焦點

10首關於聖誕節的中文歌曲推薦1.鈴兒響叮噹「叮叮噹,叮叮噹,鈴兒響叮噹……」這首《Jingle Bells》的中文版本,雖然是兒歌,但是經典始終是經典 ... 於 ppfocus.com -

#28.【聖誕歌單】今年必聽浪漫聖誕歌推薦,溫馨旋律陪你度過難忘 ...

【聖誕歌單】今年必聽浪漫聖誕歌推薦,溫馨旋律陪你度過難忘的聖誕月! · #We Need A Little Christmas - Pentatonix · #Christmas Blues - Sabrina ... 於 poplady-mag.com -

#29.目前您搜尋的關鍵字為: 聖誕歌曲專輯

博客來搜尋,關鍵字:聖誕歌曲專輯,分類:全館, ... 搜尋結果共668 筆. 國王歌手聖誕歌曲集(The King's Singers Christmas Songbook); CD; $490. 於 search.books.com.tw -

#30.[節慶] 聖誕節必備聽到膩的聖誕金曲Top10 - 欣傳媒

聖誕歌曲 以戀愛主題居多,特別在日本的流行歌曲中,鮮少聽到非戀愛主題的歌曲。 圖片說明:世界歌姬瑪莉亞凱莉的聖誕名曲你是我最想要的聖誕禮物,也是每 ... 於 www.xinmedia.com -

#31.2020必聽10大聖誕歌曲推薦總盤點!瑪麗亞凱莉神曲獲金氏 ...

瑪麗亞凱莉神曲獲金氏世界紀錄,經典老歌到最新單曲一次網羅. 聖誕節越來越近了,在這個充滿聚會的日子,點播應景的歌曲,會讓歡樂加分不少! 於 www.marieclaire.com.tw -

#32.聖誕歌曲排行榜:《River》上榜,第一每年都會回榜

《All Want For Christmas Is You》這首歌曲,是每年聖誕節都必不可少的一首曲目,每到十二月份的時候,這首歌曲 ... 2021抖音最火的閩南語歌曲眾多人翻唱的閩南歌推薦. 於 top10bikeguide.com.tw -

#33.聖誕節最甜蜜歌單看這裡!超好聽翻唱+經典Top 10 - ELLE

1994年的歌曲,一直到今天依然是聖誕時節全球播放最多次的歌曲。 All I Want For Christmas Is You~~~. 滿滿年代感的配樂和唱腔,好歌就是聽幾10年也不膩 ... 於 www.elle.com -

#34.不是老歌才經典!原創聖誕歌曲精選 - myMusic

其實不是只有老歌才能稱經典,1980s-2010s的原創聖誕歌曲集錦,跨世代的巨星們, ... 推薦專輯. 來自天際之樂(Music From The Edge Of Heaven). Wham (渾合唱團). 於 www.mymusic.net.tw -

#35.聖誕將至,送上一份熱門聖誕歌單,共同度過美好的平安夜

2020年即將結束,同樣也臨近聖誕節,今天就要度過平安夜了,沒有音樂的陪伴總會缺少一些節日氣氛,所以接下來就為大家總結和推薦幾首適合在每個平安夜 ... 於 read01.com -

#36.別再聽Jingle Bell啦!精選10首特色聖誕歌曲!

... 的Last Christmas、Santa Claus is Coming to Town、Silent Night,大家有沒有推薦名單呢?接下來就跟大家聊聊聖誕節一定要聽的那些聖誕歌曲。 於 women.talk.tw -

#37.歌曲聖誕的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

歌曲聖誕 價格推薦共607筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#38.英倫夜電- Merry fucking christmas everybody 來一些比較不流 ...

Merry fucking christmas everybody 來一些比較不流於俗的聖誕歌曲推薦: #誰再唱那幾首歌我真的會瘋掉. 於 m.facebook.com -

#39.聖誕歌曲:we wish you a merry christmas - 愛薇塔聽歌哈英語

聖誕歌曲:we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas We wish you a Merry ... 更多愛薇塔聽歌學英語的聖誕歌曲 推薦文章. 於 evita8888.pixnet.net -

#40.6首在聖誕期間熱推的日文金曲(附中文歌詞典藏版)

以聖誕為主題的日文金曲其實有很多。很多日本媒體每年都會提到這個話題,綜合歌曲的傳唱度,經典度,歌詞和旋律等因素,筆者為大家挑選了6首值得在 ... 於 allabout-japan.com -

#41.crystal memory: 聖誕歌曲推薦~~聖誕快樂! - Zi 字媒體

Christmas songs/聖誕歌曲現在又是一年一度的Christmas。 小編想在這兒給各位推薦一些好聽的曲子。 不管是在國內工作的朋友們, 還是已經在國外放假的 ... 於 zi.media -

#42.聖誕音樂推薦每年聖誕節必聽哪些歌?經典好聽10首聖誕歌推薦

你也可以從Apple Music和Spotify將聖誕節歌曲下載到MP3,訂閱後您可以在Spotify,還是與家人朋友溫馨度過,[音樂] 聖誕歌曲推薦– 今年聖誕節就聽這些吧! 距離聖誕節還 ... 於 www.cfsksupport.co -

#43.請大家推薦好聽的日文聖誕歌曲 - 有夢最美

請大家推薦好聽的日文聖誕歌曲 ... 山下達郎-Christmas Eve(日本聖誕節必聽的一首! )近畿小子-Another Christmas。 灰姑娘的聖誕夜TOKIO-Ding-dong。 White X'mas Eve ... 於 qaz1014061.pixnet.net -

#44.推薦十大聖誕歌曲人氣排行榜【2020年最新版】 - 奇摩新聞

隨著聖誕節的腳步接近,街道上總是不時傳來<Santa Claus is coming to the town〉、〈Jingle Bell〉等,抑或者美國海豚音歌后瑪麗亞凱莉(Mariah ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.發現好聲音特別篇:精選10首聖誕流行歌曲| 音樂、樂團 - 妞新聞

以上10首是比比的私心聖誕歌單,如果你還有想要推薦的歌,不妨提出來和大家分享吧! 妞新聞祝福大家都有個溫馨又溫暖的聖誕節! 以前的推薦音樂請不要 ... 於 www.niusnews.com -

#46.聖誕節就聽這些夯歌!Youtube 史上點擊數最高的耶誕單曲Top ...

五聲音階是來自美國德克薩斯州的無伴奏合唱組合,他們在2014 年發行的聖誕歌曲《That's Christmas to Me》大獲成功,《God Rest Ye Merry Gentlemen》則是 ... 於 www.juksy.com -

#47.10首最經典好聽平安夜聖誕節英文歌曲推薦(歌詞帶中文翻譯)

[閩南網]. 在聖誕節歡樂的海洋中,歌曲扮演著重要的角色。要想更歡快地迎接聖誕,歡樂的聖誕歌必不可少,所以小編就給大家整理推薦10首超經典超好聽的 ... 於 kknews.cc -

#48.推薦十大聖誕歌曲人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest

推薦 十大聖誕歌曲人氣排行榜 · Bing Crosby/White Christmas · John Lennon/Happy Xmas(War Is Over) · Merge Records | She & Him/Baby, It's Cold ... 於 my-best.tw -

#49.【歌單】除了聖誕結之外的7首聖誕歌!

1.任賢齊-聖誕快來了 · 2.光良-2999年的聖誕節 · 3.吳克羣-聖誕分手節 · 5.五月天-聖誕夜驚魂 · 6.Boyz II Men-FlowersBloom · 7.額外加場:林宥嘉Merry christmas ... 於 jamie0128.pixnet.net -

#50.冷門小眾聖誕歌曲推薦!5 首不一樣的英文聖誕歌Playlist

聖誕 佳節有得玩有得食有得飲,當然還有得聽。來來去去〈Silent Night〉、〈We Wish You A Merry Christmas〉等傳統經典實在悶,其實Pop 與Indie 同樣 ... 於 www.harpersbazaar.com.hk -

#51.讓美好的音符陪你度聖誕! 聖誕歌曲大集合

第一首要推薦給大家的聖誕歌曲是收錄在Mariah Carey專輯中的《All I want for Christmas is you》,相信這首流行聖誕歌曲大家都不陌生,輕快而浪漫的曲調最適合與朋友 ... 於 blog.xuite.net -

#52.從經典到流行,西洋聖誕歌曲推薦! | 樂手巢YSOLIFE

Wonderful Christmastime-Paul McCartney · Happy Xmas(War Is Over)-John Lennon · The Christmas Song(Merry Christmas to You)-Nat King ... 於 ysolife.com -

#54.學英文,推薦三首Baby Shark 聖誕歌曲及互動遊戲 - 蕃新聞

每到聖誕節!除了傳統的聖誕歌曲外,還推薦其他選擇給你!來大唱洗腦神曲Baby Shark。臨近佳節,Baby Shark 一同和家人歡樂慶祝,可愛、動感的聖誕 ... 於 n.yam.com -

#55.聖誕節歌曲的價格推薦- 2021年9月| 比價比個夠BigGo

聖誕 節歌曲價格推薦共87筆商品。還有迪士尼聖誕節一番賞、聖誕節口罩、達菲2015聖誕節、愛莎公主聖誕節服裝、角落生物聖誕節沙包。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#56.聖誕節必聽! 經典聖誕音樂專輯推薦 - 基督教今日報

除了收錄史上最為經典的耶誕歌曲外,《The Christmas Song》也收錄多首納京高優雅演繹的聖誕應景作品,包括〈Joy To The World〉、〈O Holy Night〉、〈O ... 於 cdn-news.org -

#57.[推薦] 聖誕歌曲分享包- 看板WesternMusic

等歡迎大家來聆聽,更歡迎跟我分享你喜歡的聖誕歌曲~ ... 歌曲吧~ 傳統聖誕歌傳統的聖誕歌上youtube一查就有了,我們就來聽聽不同以往的版本吧推薦 ... 於 www.ptt.cc -

#58.(聖誕歌曲)-Last Christmas (英) - 洗衣機推薦

《Last christmas》(中文譯名:去年聖誕)是英國雙人流行音樂團體轟!合唱團(Wham!)在1984年發表的一首聖誕歌曲,它描述了一個人在渡過聖誕節時的 ... 於 smartitv.pixnet.net -

#59.聖誕節彈烏克麗麗簡譜與影片(精選串燒8首聖誕歌曲)

聖誕歌曲 連續串燒8首歌你聽過幾首呢? 第一首:聖誕鈴聲Jingle bells 第二首:平安夜Silent night (影片的1分16秒處) 第三首:普世歡騰Joy to the w. 於 agiwei1983.pixnet.net -

#60.(聖誕歌曲)-Last Christmas (英) - 除濕機推薦網

《Last christmas》(中文譯名:去年聖誕)是英國雙人流行音樂團體轟!合唱團(Wham!)在1984年發表的一首聖誕歌曲,它描述了一個人在渡過聖誕節時的 ... 於 andysunch1.pixnet.net -

#61.襪子在哪裡? 華語精選聖誕歌曲歌單 - LINE MUSIC

專輯封面 歌曲名稱 歌手名 歌詞 播放 聖誕之吻 陶喆 歌手名 陶喆 看歌詞 播放 專屬天使 張若凡 歌手名 張若凡 看歌詞 播放 聖誕碧琪 G22 歌手名 G22 看歌詞 於 music-tw.line.me -

#62.聖誕節特輯 聖誕歌曲大集合 - Vien's Ground

想必大家都很熟悉Last Christmas這首歌吧! 幾乎每到聖誕節都會聽到,而且已經快要變成每位歌手一道聖誕節都必定會翻唱過的歌了! 於 emily8597.pixnet.net -

#63.【節日】聖誕節歌曲(西洋篇) - Dj Flynn

傳統聖誕歌. 傳統的聖誕歌上youtube一查就有了,我們就來聽聽不同以往的版本吧. 推薦近年很紅的acapella團體”Pentatonix”的詮釋. 《Silent Night》 ... 於 jtc5200.pixnet.net -

#64.【華語歌曲篇】-適合12月聖誕節的歌曲- 影視音樂情報版

推薦 : 說到聖誕歌曲,當然不能忘了台灣樂團-五月天的這首歌囉! 當心愛的人突然先一步向你告白 ... 於 www.citytalk.tw -

#65.聖誕歌曲推薦!這些歌手今年有推出聖誕歌喔!(下) - 睿忒

Sam Smith 的這首〈The Lighthouse Keeper〉是首聽了會心裡暖暖的、想要回家團聚的歌,收錄在他的聖誕迷你專輯《The Holly & The Ivy》(2020)。用燈塔的 ... 於 writtenbyboy.timelog.to -

#66.聖誕Playlist推薦:不想再聽耳熟能詳的節日歌曲,今年推出的 ...

每到聖誕節,到處都播放著不同的聖誕歌曲,但來來去去都是那幾首著名樂曲,《All I Want For Christmas is You》雖然再度榮登最熱播的聖誕歌,但的確 ... 於 girlsecret.hk -

#67.「歡樂聖誕歌」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

歡樂聖誕歌資訊懶人包(1),聖誕節歌曲精選特輯*20分鐘歡樂 ... 英文圣诞儿歌2019 ( Merry Christmas 2019 ) 2018年最新流行的基督教歌曲推荐| 圣诞节歌... ,2015年12 ... 於 1applehealth.com -

#68.[音樂] 聖誕歌曲推薦- 今年聖誕節就聽這些吧!

聖誕歌曲推薦 - 今年聖誕節就聽這些吧 · 1. Ariana Grande - Santa Tell Me · 2. Ariana Grande - Last Christmas · 3. Carly Rae Jepsen - Last Christmas · 4 ... 於 jamiexfang.pixnet.net -

#69.冬夜寄情(On This Winter's Night) / 懷舊女郎(Lady Antebellum ...

推薦 人:Hit Fm聯播網-南部點播特區-小米. 星期六、日9:00~12:00 高屏廣播電台FM90.1 聖誕歌曲有一種魔力,總能讓人的心感覺平安喜樂。今年的聖誕佳節前夕,懷舊女郎 ... 於 www.hitoradio.com -

#70.聖誕節歌中文– 聖誕節由來 - Renates

2020必聽10大聖誕歌曲推薦總盤點! 瑪麗亞凱莉神曲獲金氏世界紀錄,經典老歌到最新單曲一次網羅聖誕節越來越近了,在這個充滿聚會的日子,點播應景的歌曲,會讓歡樂加 ... 於 www.renates.co -

#72.第五名獻給單身的你!這些聖誕歌曲你一定聽過 - DailyView 網 ...

聖誕節就是要聽聖誕歌來應景一下!這些經典歌曲你都聽過嗎? · No.10 Jingle Bell · No.9 All I want for Christmas is you · No.7 Christmas is all around. 於 dailyview.tw -

#73.(聖誕歌曲)-Last Christmas (英) @ 相機推薦網

《Last christmas》(中文譯名:去年聖誕)是英國雙人流行音樂團體轟!合唱團(Wham!)在1984年發表的一首聖誕歌曲,它描述了一個人在渡過聖誕節時的感受。 於 digicame.pixnet.net -

#74.10首JPOP經典日文聖誕歌,陪你度過甜蜜溫馨的聖誕!

1. 山下達郎- クリスマス・イブ(Christmas Eve) · 2. 松任谷由實- 恋人がサンタクロース(戀人是聖誕老人) · 3. 桑田佳祐- 白い恋人達(白色戀人們) · 4. B'z - ... 於 we-xpats.com -

#75.【法文聖誕歌】還在聽英文聖誕歌曲嗎?聽聽5首常見的法文 ...

聖誕節不用只聽英文聖誕歌曲,還可以聽法語歌曲過聖誕。 ... 【學法文工具】Lingopie 看電視加強法文聽力/法文朗讀口說/法文發音,線上工具推薦 ... 於 french-nautilus.com -

#76.聖誕節的音樂

第三名聖誕節快樂(Happy 2020必聽10大聖誕歌曲推薦總盤點!. 瑪麗亞凱莉神曲獲金氏世界紀錄,經典老歌到最新單曲一次網羅. 聖誕節越來越近了,在這個充滿 ... 於 primefotografie.nl -

#77.2018韓星聖誕歌單推薦!EXO、TWICE用溫暖嗓音陪你過 ...

太妍於2017年發布的冬日專輯的主打曲為《This Christmas》,太妍用細膩、爆發力十足的歌喉演唱了有別於聖誕歌曲輕快節奏的抒情歌,歌詞描寫了想要找回特別 ... 於 www.bella.tw -

#78.聖誕節必聽的6首歌

不過現在在美國還是Winter Break啦! 所以現在說Merry Christmas還來得及~~. 雖然我們不在美國過Christmas過佳節. 於 hsuyachu.pixnet.net -

#79.聖誕歌曲youtube | 下载论坛

經典好聽10首聖誕歌推薦小若生活漫旅; 7首應節聖誕歌必loop《All I Want For Christmas Is You》 |香港01|開罐; Re: [討論] 聖誕歌曲- 看板Maiden_Road - PTT網頁版 ... 於 europebags.ru -

#80.Xmas is coming! 聖誕必聽英文歌單,你聽過哪幾首?

Xmas is coming! 聖誕必聽英文歌單,你聽過哪幾首? · 《Last Christmas》Wham! · 《Santa Claus Is Coming To Town》 · 《All I Want For Christmas Is You》 於 tw.blog.voicetube.com -

#81.10首必聽的「英文聖誕歌」千萬別錯過:有經典不敗、輕快流行

我們想讓你知道的是 · 1. Last Christmas · 2. All I Want For Christmas Is You · 3. Santa Tell Me · 4. Mistletoe · 5. The Christmas Song · 6. Snow In ... 於 www.thenewslens.com -

#82.聖誕歌曲分享-We Wish You a Merry Christmas (祝你聖誕快樂)

聖誕歌曲 分享-We Wish You a Merry Christmas (祝你聖誕快樂) ... 更多Little Fox英語的♬ 兒歌教室 推薦文章. 英文兒歌分享-Little Peter Rabbit (小彼得兔). 於 littlefoxtw.pixnet.net -

#83.聖誕節特企:十首必聽經典聖誕歌,讓你每年過聖誕都上手

聖誕節畢竟在華人文化中,不比傳統新年來得熱鬧,而台灣冬天也沒有雪花 ... 也是目前全世界被翻唱最多、改編最多的聖誕歌曲之一;上面小編推薦的版本 ... 於 litv.pixnet.net -

#84.[推薦] 聖誕節?能吃的嗎?6首有趣搞笑的另類節日歌曲

「Santa Claus is coming to town ~」 聖誕來了!相信各個地方都充斥著不同的聖誕歌以増添節日氣氛,但另類搞笑的聖誕歌曲你聽過沒有? 於 bitetone.com -

#85.聖誕歌曲表心聲--感謝電小二推薦- weichentw2010 的部落格

聖誕歌曲 ,多年來總是那幾首, "聖誕鈴聲"Jingle Bells、 "平安夜"Silent Night、 "聖誕老公公進城了"Santa Claus is coming to town。 於 blog.udn.com -

#86.聖誕節的歌 - 禮物貼文懶人包

推薦 回答. 圣诞歌曲聖誕歌英语2020 聖誕歌曲合輯英语聖誕節... - YouTube。 2019年12月2日· 圣诞歌曲聖誕歌英语2020 ... 為你點播10首經典中文聖誕歌曲- 奇摩新聞。 於 gifttagtw.com -

#87.醫者觀點:盧彥哲: 聖誕禮讚

有什麼好可以推薦的歌曲呢?好聽的聖誕歌曲有非常多,但是要伴隨上述的情境的,我鄭重推薦洛史都華Rod steward 的White Christmas! 於 www.yinchelu.com -

#88.【聖誕扭耳仔】1984年聖誕:那年英國樂壇的聖誕歌特別多

Wham! 無人不曉的聖誕歌〈 Last Christmas 〉在三十多年來不但被改編翻玩無數,而每年踏入12月,其原裝版更是在各大小聖誕活動,抑或商場時裝店咖啡店 ... 於 www.hk01.com -

#89.聖誕節歌曲推薦[AddMusic精選]聖誕節音樂 - Pablodiaz

這些聖誕歌曲可以陪伴你們度過~ 一年一度的聖誕節即將於周末來臨,說到聖誕歌曲,筆者就收藏了十幾,GQ特別精選20首「2017年聖誕歌單」,打開youtube開始聽一些聖誕節 ... 於 www.nnworkspce.co -

#90.2019年出現的聖誕西洋歌曲 - 放縱人生 Fun Life

2019年出現的聖誕西洋歌曲> 最近聖誕節將至,不知道大家是不是也已經 ... 會有一些聖誕歌陸陸續續釋出大家也可以留言推薦,這篇文章有什麼漏網之魚. 於 wendyvivieng.pixnet.net -

#91.【金曲放送】17首最適合聖誕節暖身的日韓華語歌曲 - SBS

聖誕佳節,只知道《平安夜》、《鈴兒響叮噹》這些傳統的西方聖誕歌曲? ... 17首推薦歌曲中的唯一首中文歌,來自1991出生、曾在韓國歌罈多年的張藝興 ... 於 www.sbs.com.au -

#92.三首流行英文聖誕歌帶你看重要的聖誕節習俗

而說到聖誕節就一定會想到應景的聖誕歌,你的腦中是否已響起Last Christmas 和All I Want for Christmas Is You 的輕快旋律了呢?除了這兩首經典歌曲外, ... 於 cln-asia.com -

#93.Merry Christmas!推薦30首聖誕音樂讓你拋開一成不變洗腦旋律

但也因為這些節慶音樂,讓過節更有氣氛,只是聖誕歌就只能有這些嗎?GQ特別精選超過30首Christmas Songs,透過不同歌手演唱的氛圍以及各種歡樂旋律氣氛, ... 於 www.gq.com.tw -

#94.聖誕假期聽什麼歌好呢?告示榜推薦10大拉丁聖誕歌曲

大家喜歡哪些歌呢? 歡迎留言跟分享呦~. –. 1.José Feliciano, “Feliz Navidad” ... 於 mrlifeday.com -

#95.[AddMusic精選]聖誕節音樂

原創聖誕風格歌曲 · 1. #音樂盒#情緒轉折#對點影片 · 2. #熱鬧聖誕歌#歡樂#俏皮 · 3. #希望感#戲劇感#奇蹟 · 4. #復古#80s #希望感 · 5. #華麗#快樂#華爾滋# ... 於 blog.addmusic.tw -

#96.[極主觀樂評] 十首差點就錯過了的聖誕禮物

在今年結束之前,要來跟大家分享一些聖誕/ 冬季歌曲的漏網之魚, ... 十首聖誕歌推薦完畢,遲到的聖誕快樂,提早的新年快樂,大家一起迎來2021吧! 於 bangtanee.pixnet.net -

#97.【2020經典聖誕歌單】5首歌陪你們度過溫暖聖誕夜 - 報橘

堪稱聖誕節最應景的聖誕歌曲——<Last Christmas>,是被許多知名歌手翻唱成 ... 而今天推薦的是2019年重新翻拍的「夢想成真版本」,除了在畫質上有了更 ... 於 buzzorange.com