艋舺龍山寺歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和的 我台北,我街道2: 那些所有一切的並存都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和木馬文化所出版 。

逢甲大學 歷史與文物研究所 李建緯所指導 陳遵旭的 探析臺灣民間信仰中童子圖像的運用與信仰功能-以艋舺龍山寺持蓮童子為中心 (2019),提出艋舺龍山寺歷史關鍵因素是什麼,來自於童子、艋舺龍山寺、蓮花、民間信仰、圖像學。

而第二篇論文元智大學 社會暨政策科學學系 謝登旺所指導 洪淑華的 寺廟行銷策略之研究:以艋舺龍山寺為例 (2009),提出因為有 非營利組織、龍山寺、宗教文化、地方行銷的重點而找出了 艋舺龍山寺歷史的解答。

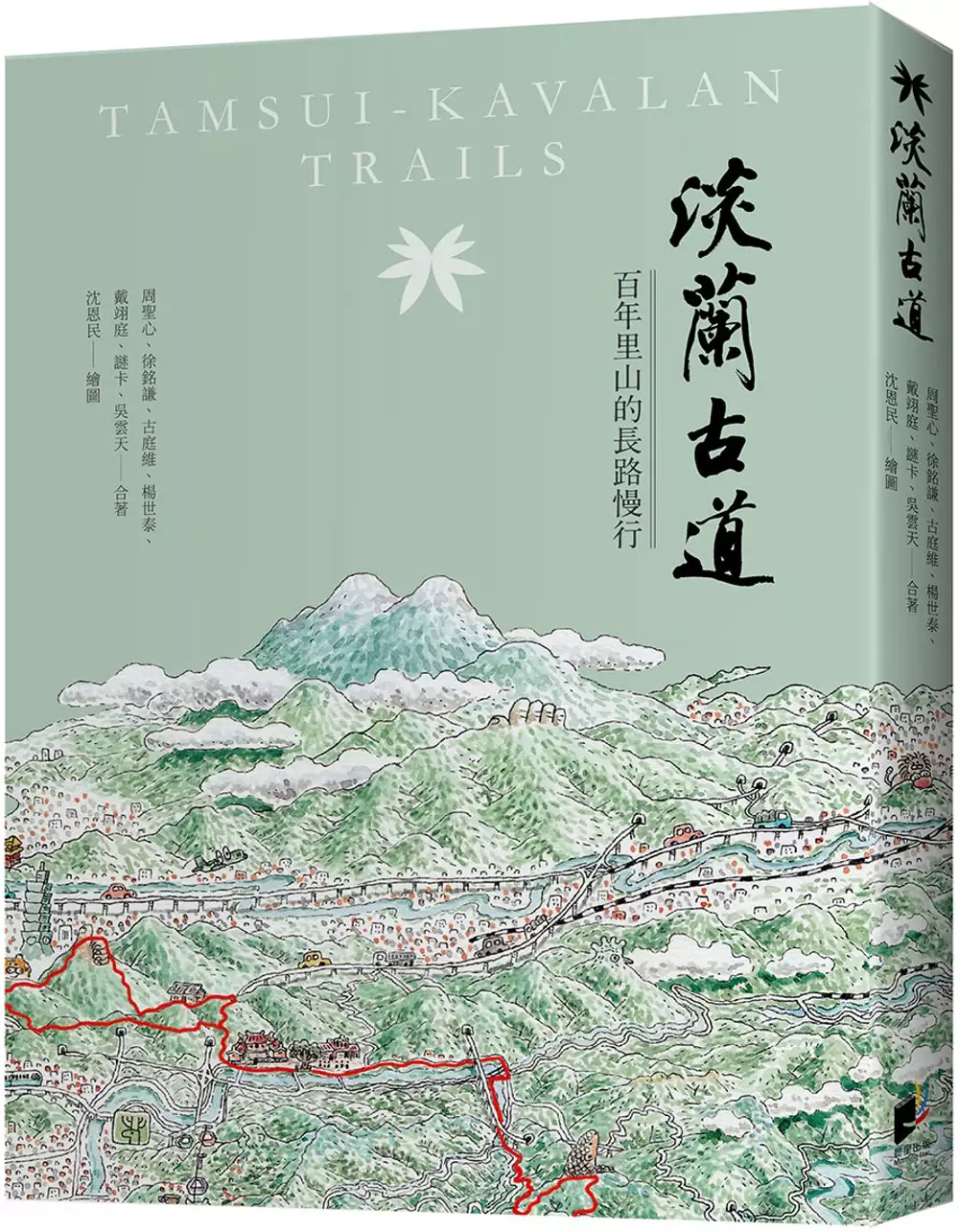

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決艋舺龍山寺歷史 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

艋舺龍山寺歷史進入發燒排行的影片

明天是降級後的第一個週末,還是要再一次、又一次提醒大家,出門一定要做好防疫措施,警戒心還是不可少!不過,我也要推薦大家多多待在家,準時收看精彩的奧運比賽,幫我們英勇的選手們加油打氣!

最近許多商圈都已經在做好防疫措施的條件下,準備迎接復業,疫情期間,許多商圈的生意都受到衝擊,兩個月下來,大家也都用盡全力撐過來,今天透過鏡頭,我要帶大家到艋舺商圈走一走,感受一下台北的歷史風華和在地文化!

#黃珊珊 #台北市 #副市長

#東三水街 #龍山寺 #地下街

#疫情 #解封 #降為二級

#艋舺商圈

探析臺灣民間信仰中童子圖像的運用與信仰功能-以艋舺龍山寺持蓮童子為中心

為了解決艋舺龍山寺歷史 的問題,作者陳遵旭 這樣論述:

童子圖像在人類文明中,是一種歷史悠久、隨處可見卻容易受到忽視的存在,尤其中國的童子圖像,顯見於佛教文化,後隨著時代風格演變,產生了跨越宗教神聖與風俗藝術的各類型圖像運用。臺灣民間信仰中的各式童子圖像也承襲著傳統符號的意涵,卻同樣多屬配角或裝飾之功能,在民間信仰中散發著無人注意的光彩。當廣泛的分析梳理臺灣民間信仰中的童子圖像後,發現這些童子圖像,受到如祭祀位階、傳說塑造、主從關聯、空間配置等諸多因素影響,造就了其在信仰功能與形制上的獨特性與變異性。另一方面童子圖像在各個信仰空間中,亦有著非祭祀的裝飾運用功能,在主體與附屬等題材中,展現多元而豐富的形制風格。其中,艋舺龍山寺所供奉之持蓮童子像

,其形制與圖像符號蘊含著傳統求子佑兒信仰或吉祥意涵。並透過與臺灣民間信仰當中其他的童子圖像與信仰相比較,推論出其原本為附屬配件形童子的形制。而其供奉形式,亦強化了其圖像符號所呈現的信仰功能。證明了蓮花與童子的圖像脈絡、符號形制與信仰功能的關聯性。 藉由本文研究可以發現,臺灣民間信仰當中的童子圖像,有著既有的中國傳統文化既定印象。但也因為臺灣地域文化、歷史背景與社會觀念的影響發展,在近數十年的童子圖像與信仰中,產生出各類新興功能與多元形制,反映出童子的獨立本體性逐漸被看見。在傳統的自然崇拜、品德崇拜等信仰成因外,增添了一種以孩童性格與外觀印象為信仰功能的特性崇拜。令臺灣的童子圖像信仰,在既有的

觀念框架中,走出了一條富有生命力的路線。

我台北,我街道2: 那些所有一切的並存

為了解決艋舺龍山寺歷史 的問題,作者 這樣論述:

22位跨領域作家書寫台北 那外面的裡面的、明處的暗處的,學習理解它所有一切的並存。 本書參與作者:羅智成/詹宏志/李桐豪/陳嘉新/劉梓潔/楊富閔/徐淑卿/陳慧/李昂/吳崑玉/張國立/廖志峰/夏夏/孫梓評/陶曉嫚/邱比/林昆穎/凌宗魁/陳柏言/蔣亞妮/張娟芬/陳雪(依文章順序排列) 我也感同身受那些被現代性巨大城市掩蓋的:成長的探索、微痛的回憶、畸零的人生,以及努力存活的印記……。——李金蓮 《我台北,我街道2》由作家、資深編輯李金蓮擔任主編,集合22位跨領域的作家書寫台北,包括精神科醫師、政治工作者、建築文資工作者、藝術家、音樂人與出版人

加入筆陣,他們的台北,讓我們對號入座自己的曾經,也學習理解這座城市,那外面的裡面的、明處的暗處的,所有一切的並存。 羅智成說每個人自有他自己的城市,詹宏志的台北構成他所有奮鬥求活的舞台,李桐豪走過蔡明亮、楊德昌電影裡出現的台北場景,陳嘉新寫世紀末的永康街,劉梓潔的師大路有著浮游漂浪的身影,楊富閔寫他的台北十年,徐淑卿回望不復存在的酒之島,陳慧眼中的六條通是混濁的河,李昂寫可以通往監獄的一條路,吳崑玉寫台灣政壇第一路青島東路的日常,張國立的運將帶你穿梭台北巷弄,廖志峰中年以後重新發現赤峰街與迪化街,異鄉人孫梓評見證信義區驟然誕生,陶曉嫚的南陽街考生故事,邱比在復興南路私藏的青春時

光,林昆穎乘著299公車從輔大奔向台北車站唱片行,凌宗魁的建築地景紀錄東區曲折身世,夏夏的汀州路記憶一代傳過一代,陳柏言寫他的昆明街,蔣亞妮的陽投公路是霧氣瀰漫滿懷惆悵,張娟芬寫消失的松山路六百巷,陳雪的溫州街熟悉又陌生…… *內文摘句 如果台北可以有自己的記憶,我也希望她記得我這一個曾經在此努力活過的年輕人……。——詹宏志 愛的天絕陣、寂寞的地烈陣、孤單的寒冰陣、情感的落魂陣,我逃不了了,那是在西門町看蔡明亮的電影,獨特的、哀傷的共時性。──李桐豪 回望這些酒之島,已經不復存在。但城市中總會有新的島嶼浮現,為我們刻劃下新的年輪標記,而我們

究竟是誰的答案也逐漸清晰。──徐淑卿 我在這裡的記憶也是沒有根的。走過那些形形色色,就算手中拎著再多購物袋,能追求的也不是存在,而是隱身:這裡沒有我,我不在那兒。──孫梓評 一條短短的街,他們將之走得非常漫長,彷彿人生一瞬,都濃縮在了這條街,那夜深沉到底然後轉向天明,悲傷的故事被傾吐,聆聽,收容,接住,融化開來不知道變成了什麼,卻永遠停駐在這些人的身體裡。──陳雪

寺廟行銷策略之研究:以艋舺龍山寺為例

為了解決艋舺龍山寺歷史 的問題,作者洪淑華 這樣論述:

從文化發展歷史來看,宗教場域是自有人類群居生活以後,人群最喜歡與最常聚集的地方之一,在宗教信仰之餘,早期的寺廟還有促進聚落的形成與地區的繁榮、祭典多重社會功能、文化藝術之保存與傳承,以及維繫社會道德與輔助教化等功能。隨著時代變遷,一些大型、香火興盛的寺廟,在主事者具有認知或地區特性使然等情形下,長期以來運用香火捐獻等經濟資源,擔負起民俗推廣、社區救助、教化之功能。有些寺廟則更進一步藉著該寺廟的硬體設備與人力資源,定期或不定期的舉辦各項文化藝術活動,而使得這一類寺廟已然成為現代社會中傳統藝文發展的重鎮。在生活壓力及步調急促的社會環境裡,寺廟活動雖不若以往農業社會扮演著連繫鄉鎮民情感的中心,但是

各個寺廟仍有其固定的行銷活動,目的除了在進行宗教儀式外,也漸漸擴展為文化、觀光產業的發展。本文以艋舺龍山寺為研究個案,首先整理宗教行銷、活動行銷及文化觀光等相關文獻與概念。其次就龍山寺信仰與組織及其文化、社教與慈善公益方面之行銷活動,探討其歷史沿革、組織架構、行銷策略等。並以文獻分析法以及深度訪談法,分析出寺廟行銷活動與信仰的種種關聯性,加以分析後提出本研究發現與建議。希冀本研究成果有助於臺灣寺廟行銷方向與策略之參考。