萬華糕餅店的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭瑋萱寫的 成為怪物以前 和曹馥蘭、詹雅蘭等的 嚴選正港台灣味小吃173家(北東部與離島篇)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自印刻 和幸福文化所出版 。

中國文化大學 巿政暨環境規劃學系 許世雨所指導 王兆祥的 廟宇文化對地方產業影響之研究 -以艋舺龍山寺、清水巖、青山宮為例 (2012),提出萬華糕餅店關鍵因素是什麼,來自於萬華、廟宇文化、地方產業、宗教產業。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 建築系 王惠君所指導 鄭欣茹的 艋舺市街發展與商行建築的關係 (2003),提出因為有 艋舺、萬華、市街、商行分佈、市街發展、市街結構、空間構成的重點而找出了 萬華糕餅店的解答。

成為怪物以前

為了解決萬華糕餅店 的問題,作者蕭瑋萱 這樣論述:

我們都曾經那樣的澄明而美好, 直到內心深處暗藏的怪物張口將我們吞噬。 怪物只是個概括的詞,底下有很多類別。人們總以為它距離很遙遠,或者跟它不同,但其實不是。很多人只是還沒開始變成怪物而已…… 弟弟死後,楊寧失去了敏銳而細膩的超人嗅覺,直到佇立命案清理的工作現場,在死亡的撩動下才再度甦醒重生。然而她卻因此無端背負凶殺的嫌疑,不得不靠自己的力量證明自身的清白。 她只能追索殘存在命案現場的幽渺香水氣味。為了揪出真凶,楊寧甚至不惜師事連續殺人犯程春金,讓自己化身為獵人,揣摩凶手扭曲的心態與思維,一步一步踏入怪物的領域。但隨著線索逐漸深入,也令自己陷入更深的危險之中……

極具企圖心的新銳小說家蕭瑋萱,初試啼聲即帶來有如台灣版《香水》,令人燒腦又絢目的犯罪小說。以氣味穿透人性偽裝,用怒火滌盡世間罪惡,重構出一幅不可見卻又堅實存在的另類台北圖景。作者於書寫過程中,輔以大量犯罪偵查與命案清理的訪談及田調,直面當代社會的灰色角落,創造出最真實且迷幻的秀異之作! 名人推薦 何致和(作家) 李靜宜(東美文化總編輯) 吳曉樂(作家) 臥 斧(文字工作者) 既 晴(推理小說家) 馬 欣(作家) 高翊峰(作家) 郝譽翔(國立台北教育大學語創系教授) 陳國偉(中興大學台灣文學與跨國文化所所長) 蔣亞妮(作家) ——一致好評

滄涼暗夜裡,一首溫柔吟唱的生命之歌。——李靜宜 蕭瑋萱展示了她就不同命題,縝密、紛然,完整的辯證。不同階級職業人物的聲腔,她也是輕車熟路,策動角色們一一活出聲音。——吳曉樂 在腐敗的氣息中奮力呼吸,在荒愴的廢墟中重拾勇氣,在絕望的沉溺中觸碰浮木,在闇黑的孤寂中探尋光明……本書是一首惡臭裡散發著香氣、死亡裡隱匿著新生的情愛之詩。——既晴 作者在這個首作裡,建構完成敘像小說的切片模樣。我想,近二十萬字的首部長篇小說《成為怪物以前》,已經為蕭瑋萱展開了一條特殊的小說之路。——高翊峰

萬華糕餅店進入發燒排行的影片

在韓國生活的時候,有一陣子我試著載韓國美食app,去試一些評價很高的餐廳,但發現幾乎每間都很雷......後來我發現其實是韓國人跟台灣人的口味差異很大,所以有了拍這支影片的想法,來試試看,韓國名廚的好吃,等不等同台灣人的口味!

-

白老師共推12家,這次我吃了5家,

剩一家在北投真的太遠

另一家雞卷去了兩次都沒開

-

葉家肉粥 每天 09:00–15:00

台北市大同區保安街49巷17號葉家肉粥

大腸蚵仔麵線 佳鑫金吉檸檬

週二公休 11:00–19:00

台北市中正區泉州街32-2號

廣州街夜市香脆蚵仔煎

週四公休 18:00–01:00

台北市萬華區廣州街224號

波霸珍珠奶茶

每日 10:30–23:00

新北市板橋區中山路一段50巷1弄2-18號

大稻埕保安街雞卷

每日 09:00–13:00

台北市大同區保安街49巷17號大稻埕保安街雞卷

老順香糕餅店

每日 09:00–23:00

新北市新莊區新莊路341號老順香糕餅店

#米鹿 #白種元 #街頭美食鬥士

廟宇文化對地方產業影響之研究 -以艋舺龍山寺、清水巖、青山宮為例

為了解決萬華糕餅店 的問題,作者王兆祥 這樣論述:

萬華,舊稱艋舺,臺北市的發源地之一,它的發展基礎,與臺灣的廟宇有極深的淵源。早在西元1709年,陳賴章墾號已申請來此開墾,當時在大溪口街(環河南路二段之一部)作為根據地,時日一久蕃薯市街也跟著形成(今貴陽街二段之一部)。西元1740年,艋舺龍山寺建立,並形成舊街、新店頭街及龍山寺口街這三條街道,之後又興建起艋舺新興宮媽祖廟、福德宮、地藏庵、大眾廟、清水巖、水仙宮、青山宮這七座廟,媽祖宮口街、媽祖宮後街、土地前街、土地後街、直興街、大眾廟口街、草店尾街、祖師廟前街、祖師廟後街、水仙宮口街、頂新街、廈新街也因此紛紛發展出來。先民們建立廟宇,是為了有個安心立命之處並感念神明的庇佑。因此廟宇四周成為

人民聚居居住的地方,同時也因人潮眾多而成為產業聚集之處,這樣的廟宇文化,會對地方產業帶來什麼影響?然而百餘年後的今天,艋舺新興宮媽祖廟、福德宮、水仙宮已然不在原址,或只剩下遺址碑。因此艋舺龍山寺、地藏庵、大眾廟、清水巖、青山宮對周邊地區的產業發展與影響,就顯得格外可貴與重要。廟宇文化,指先民們承襲原鄉的廟宇文化及結合艋舺生活方式,兩者密切結合的日常生活文化,例如祭祀儀式、抽籤、抽藥籤、民俗表演等;另外就是廟宇建築物本身的裝置或擺設所呈現的文化。基於廟宇文化之定義,地方產業定義為因祭祀儀式、抽籤、抽藥籤、民俗表演所衍生的,如祭祀時會用到的香、金銀紙、供品、糕餅,廟宇周邊可能會出現這類產業;抽藥籤

可能會帶動藥材的產業;或是販賣民俗表演的衣物或道具等。另一方面,廟宇建築物本身的裝置或擺設可能會衍生,如佛神像、佛具業、廟宇雕刻業、廟宇彩繪業等行業。 研究發現,廟宇文化影響了地方產業的性質,使得地方產業具有宗教產業的性質,但不一定對地方產業有群聚的影響。群聚的差異,與地方產業的延續、政策、廟宇性質、區位有深遠的關聯。例如艋舺龍山寺的佛具業、青草業,均存在百年以上且店家數超過十家;反觀艋舺青山宮與清水巖地方產業的歷史與規模,比之艋舺龍山寺遠遠不及。

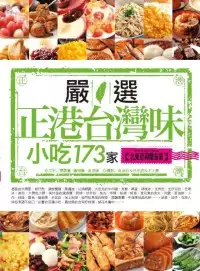

嚴選正港台灣味小吃173家(北東部與離島篇)

為了解決萬華糕餅店 的問題,作者曹馥蘭、詹雅蘭等 這樣論述:

台灣小吃美味名聞遐邇,中外皆知。 不管是珍珠奶茶、小籠包或臭豆腐與蚵仔煎,都讓所有台灣人引以為傲! 基隆的大腸圈、蚵仔煎、海鮮蟹麵、鼎邊趖、紅燒鰻羹、滷肉飯,大台北的魚酥、鐵蛋、阿給、楊桃冰、蚵仔煎、生煎包、生炒花枝、芒果冰、割包、糯米腸包香腸、鴨肉扁、滷味、胡椒餅、泡泡冰、青蛙下蛋與藥燉排骨,桃竹苗的鍋燒麵、牛肉麵、潤餅、炒米粉、魚丸、炸粿、餡餅、粄條,宜蘭的魚丸、肉羹、蔥油餅、卜肉、糕渣,可以看出宜蘭人善用在地條件料理出的好味道,花蓮的扁食與牛肉麵,有經國先生的加持成為代表小吃,台東豬血湯與米苔目,則讓人讚不絕口。 加上離島澎湖金門與馬祖的蚵嗲、酒釀湯圓、牛雜湯、繼光餅

、山西拌麵等美味小吃,本書囊括大台北地區、桃竹苗、基宜花東與離島最知名的小吃店家,讓您見識北台灣與後山的豐碩美味。 旅客、遊子與在地人讚不絕口、必嘗百種小吃,最經典的台灣好味道,都在本書中……。 本書特色 嚴選173家正港台灣美味小吃,不管是人潮塞爆路口,排隊到死終不悔絕對要吃的美食,或夜市超人氣小吃、道地百年老店、創意爆夯的新鮮美味,甚至只有在地人才知的街頭巷弄美食與推薦好味,全台各種特色小吃本書全部蒐羅完整,讓您把北、東台灣與離島的所有好料一網打盡。 特色分類加上小吃種類與縣市分區雙索引,搭配近1000張精采的美食照片與各縣市尋味地圖,正港道地台灣味小吃本書通通報給你知! 編輯

小語 以最受歡迎的各種小吃為主軸,由在地記者蒐羅各式各樣平民美味,包括大台北地區、桃竹苗、基宜花東與離島如金門、澎湖與馬祖等地,整理出台灣各地最具特色的小吃,並搭配各區尋味地圖。 從路邊攤到無名巷弄小店,所有北台灣與離島最具新鮮創意的各式美食,人氣夜市、經典老店、市場小吃,與街頭巷尾無處不在的美味,本書皆搜羅完整,就等你大駕光臨,到處玩透透吃不停。 作者簡介 曹馥蘭 曾任旅遊雜誌藝術指導ˋ廣告公司藝術總監,喜歡旅行、閱讀,屬於隨時處在情緒飽滿狀態的自然high人種,現為自由企畫、文字與設計工作者。 詹雅蘭 曾任紫石作坊企畫編輯,居家雜誌特刊主編,現為自由文字工作者,撰稿人文、旅

遊、美食、親子、居家等主題,同時也是大陸女友雜誌在台的特約記者。 吳思瑩 從小在夜市長大,念完中文系和藝術研究所之後,陸續從事文案採訪等工作。直到發現能敲著鍵盤又吃又寫,是最快樂的事。作品散見各家生活雜誌,現為自由文字工作者。

艋舺市街發展與商行建築的關係

為了解決萬華糕餅店 的問題,作者鄭欣茹 這樣論述:

本論文是針對市街發展與商行建築分佈情形的相互關係之研究,並選擇清治時期商業繁盛的艋舺地區作為探討的對象。以清末至中日戰爭爆發這段其間,為研究時間範圍,並針對現存之歷史建物類型,作商行建築案例之分析。研究過程中以《臺北市新舊町名番戶番地對照表》、《臺北市案內》及各時期的《臺北市商工人名錄》等統計資料的整理分析,配合艋舺地區各時期的市街現況圖、都市計劃圖等,建立各時期商行市街空間分佈圖,以釐清商行與市街間的相對關係。論文的內容可分為四個部份:一、由艋舺河運變遷、地方政府的建立、鐵路運輸及臺北城的建設等影響市街形成的因素,探討其空間結構、市街發展過程及彼此的關聯性。二、分析各時期之商行類別、組織及

其發展脈絡,針對染布房、中藥行、金銀紙業、傳統糕餅店、米榖業、料理店、公共澡堂及木材行等商行,整理日治各時期的《商工(人)名錄》,以建構艋舺商行空間變遷及分佈圖,並結合市街形成等各項因素,探討清末、大正7年(1918年)、昭和8年(1933年)、昭和18年(1943年)等四時期的市街發展與商行空間分佈的關係。三、以田野調查的方式,建立艋舺地區現存的歷史商行建築之記錄與類型分析,並探討現今艋舺市街商行空間類型與地區、行業的關係。四、針對上述幾種商行,以實際案例為調查對象,整理商行建築的空間機能及使用情形、動線等,分析其空間構成及特色、繪製商行空間使用圖,並與市街發展作比較分析。

最後,在商行建築空間與地區發展的關係之分析中,得到以下的結論:一、艋舺地區的市街空間發展,早期以信仰中心為發展源頭,主要市街呈現「廿」字形發展;日治之後,由於日人的進入,並經各項市區計劃的實施與都市的建設,使商行分佈方面更具體的呈現出都市發展之狀況。二、艋舺地區各商行分佈,受到地理位置、人口分佈、新設道路、空間結構、都市重要法令及商行組織、類別等相互關係的影響,而呈現不同的區域分佈情形。三、經由商行分佈的情形得知,艋舺地區整體商業變遷呈現以早期發展街區、西門地區、艋舺窪地區、今和平西路以南部分地區等4階段的變遷過程。四、艋舺市街發展與商行分佈的關係,因人口族群分佈區域、商行性質的差異等因素

,商行分佈呈現臺灣人與日本人區域劃分的現象。五、艋舺地區現存的商行建築空間類型以二層樓紅磚造之臨街店屋形式最多,且多為民生類商行。不同商行建築空間因商品性質及空間使用機能的差異,與市街發展產生不同程度的關聯性。