萬華茶室復業的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬克吐溫國際影像有限公司寫的 走過亭仔腳.回首剝皮寮(光碟) 可以從中找到所需的評價。

淡江大學 建築學系碩士班 賴怡成所指導 劉育璿的 海上補給站海平面上升自組生產城市系統之研究 (2019),提出萬華茶室復業關鍵因素是什麼,來自於海平面上升、循環系統、自組生產、調適共生、單元模組。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出因為有 移動性、橋下市場、攤販治理的重點而找出了 萬華茶室復業的解答。

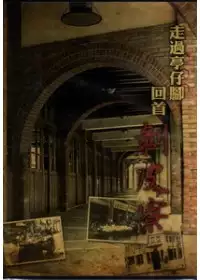

走過亭仔腳.回首剝皮寮(光碟)

為了解決萬華茶室復業 的問題,作者馬克吐溫國際影像有限公司 這樣論述:

位於艋舺東南邊界的剝皮寮,在清代是進入艋舺的必經要道;剝皮寮街尾更是清代北台灣重要的軍事盤營地點,唐景崧在光緒21年(1895年)成立臺灣民主國後的遊行路線就是從這裡出發;日治時期的都市計畫將部份街區化為老松國小用地,限制了街廓發展,不同時期的建築風貌才得以保留至今,也是清代街廓最完整的老街之一。 在剝皮寮的亭仔腳下,像是永興亭船頭行、長壽號茶桌仔、太陽製本所、蜘蛛麵店以及鳳翔浴室等商家,也為人們紀錄過往。如果庶民生活是剝皮寮的「底色」,名人與名醫則為它「畫龍點睛」,清朝國學大師章太炎短暫來台半年則居住於剝皮寮,也為剝皮寮留下書香與時代的縮影;萬華名醫呂阿昌的故居,西洋式的建築在剝皮寮

的街屋中獨樹一格;醫政兩棲台北市代理市長的周百鍊,也在剝皮寮結交了許多各路好友。 現今的剝皮寮東側於2003年成立台北市鄉土教育中心,2009年西側街區將以藝術文化結合教育功能,推廣文化創意產業為目標。老街是沉默不語的靜物,唯有使它活化,才能訴說歷史遞嬗、先人的足跡。

萬華茶室復業進入發燒排行的影片

台北市政考量疫情趨緩,打算讓萬華茶室最快9月復業,根據統計,目前萬華茶市有12家業者,因占用防火巷、營業廚房、屋頂違建、空地違建,必須在20號前自行拆除,否則不得營業。此外,疫情期間市長柯文哲曾喊出,給予非法移工篩檢、打疫苗的「特赦令」,現在是否收回「特赦令」?北市府強調,防疫和非法工作,是兩回事,雇主聘僱非法外籍移工,最重開罰75萬元。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/538810

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

海上補給站海平面上升自組生產城市系統之研究

為了解決萬華茶室復業 的問題,作者劉育璿 這樣論述:

溫室效應導致氣候越來越不穩定造成海平面上升,所以本研究提出假設未來海水將淹沒了人類生產空間,導致糧食與能源的不足造成人類生存危機本研究希望透過建構『自組生產城市系統』,創造一個海上城市(補給站)藉此來面對海平面上升的現象。為達成海上自組生產的可能,本研究藉由文獻回顧了解水與城市之間的關係並透過可調適的觀念來增加城市的適應性,導入循環經濟的想法,探討城市與生產的新關係。藉由前期研究包括:能源與糧食的計算分配、單元自組、自產能源系統、生態復育機制等,並結合三大循環機制:食物循環、生態循環、能源系統,發展出海上自組生產系統和未來海上生活的想像。本研究藉由台灣西南部為設計實驗場域,透過日照分析得出能

承接最多日照的造型,不同屬性單元也依照物理條件置入,接著將循環系統與建構系統結合之後得出六邊形的海上循環城市。藉由海上城市去解決未來糧食能源的危機,同時緩解生活空間被海水壓縮的台灣,最後透過城市之間的串連將台灣被淹沒的土地邊界保衛起來。透過本研究所建構的海上補給站,除了創造城市與海水共生的生產和生活模式外,同時也發展未來城市土地、密度與生產新的可能性。

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決萬華茶室復業 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。