行天宮退神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 李應元:牽手一生護台灣 和陳偉德的 退休寫照:海闊天空都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Re: [問題] 哪些廟裡面沒有正神 | 行天宮沒有神 - 旅遊日本住宿評價也說明:有正神-台北松山奉天宮: 正神不在位-行天宮,大甲鎮瀾宮: 一個有算是有陰陽眼的人告訴我的正 ... ... [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? | 行天宮沒有神.

這兩本書分別來自新自然主義 和醫教諮詢股份有限公司所出版 。

國立高雄科技大學 人力資源發展系 陳必碩所指導 張淑瑛的 宗教志工之工作投入和持續參與意願分析-以紫竹林精舍為例 (2021),提出行天宮退神關鍵因素是什麼,來自於宗教志工、性格、參與動機、工作投入、持續參與意願。

而第二篇論文逢甲大學 中國文學系 朱文光所指導 吳敏慧的 古代道醫觀念探析:以《備急千金要方・養性》為中心 (2021),提出因為有 道醫、孫思邈、千金要方、養性的重點而找出了 行天宮退神的解答。

最後網站基隆市大竿林仙公廟代天宮-廟務活動訊息則補充:神尊官邸─神尊中途之家 本室為各方神尊住宿之「神尊官邸」,類似民間的中途之家,因應信眾家中施工、出國、子孫無意奉祀...等,暫時無處安置神像困境,本宮特提供信眾 ...

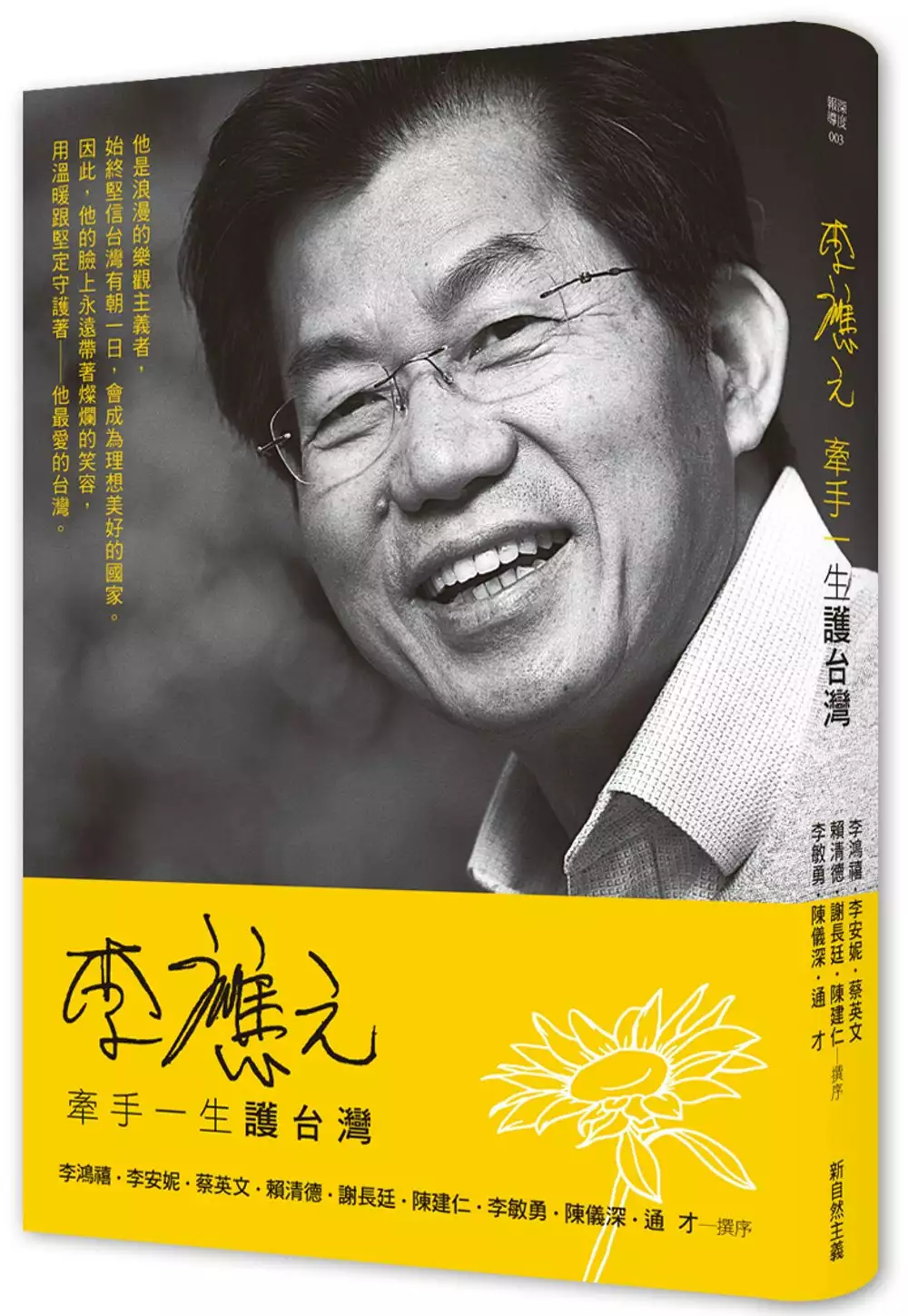

李應元:牽手一生護台灣

為了解決行天宮退神 的問題,作者 這樣論述:

他是浪漫的樂觀主義者, 始終堅信台灣有朝一日, 會成為理想美好的國家。 因此,他的臉上永遠帶著燦爛的笑容, 用溫暖跟堅定守護著--他最愛的台灣。 本書將應元一生分為三部曲,從第一部出生、成長,求學、負笈留美、從事海外台獨運動,變成黑名單後偷渡回台、入獄成為政治犯。第二部出獄後參政與從政,從參選立委、2000年成為阿扁總統助選團隊、擔任駐美副代表、到加入執政團隊,扛起2004年選戰重任、舉辦二二八牽手護台灣活動,再到成為小英團隊、擔任勞委會主委、環保署署長等。最後一部則是著重於應元大使赴泰接任大使到因病請辭的一年間,經營台泰關係以及僑社商會,展現的親和力與魅力…。 李應

元在某次與僑界私下餐敘時透露,他在接受大使派任之前,蔡總統曾諮詢他意願,也給了他許多選擇,他毫不猶豫地選了泰國。當場有人好奇問他,為何是泰國?他笑著說:「因為這裡台商最多,我可以有很多工作去推動。如果選了歐洲,就等於是退休了」 這就是他的風格,不斷在思考自己還能為台灣、為國家做什麼,而不是自己的權位名祿。 每一段經歷,都深刻地記述著他對台灣這片土地、這個國家的付出與貢獻。 每一個小故事,都能表達他,圓融通達的人格特質與獨特的魅力。 本書希望透過重大事件的敘述,透過關鍵人物的追憶與觀點,娓娓道來,應元的一生,留給我們與後世,無限的緬懷與想念。 本書特色 【關鍵事件

的見證與回顧】 ‧為了配合台獨聯盟美國本部主席郭倍宏的決定,他先闖關回台,與情治人員鬥法 14 個月,終於在松江路的御書園三樓被捕,送進土城看守所。 ‧2000年李應元要赴美接任副代表前,在歡送會上他說: 在立法院這幾年,為了政策辯論,我們吵也吵過了,打也打過了,和解咖啡也不知喝了多少杯,請問大家愛不愛我。接著新會長郝龍斌說,五年前您問我愛不愛李應元,不用我回答大家都知道答案是什麼。但今天我要說,李應元,我們是愛您的。 ‧每個人都跟他說:「不可能!做不到的!」。但就在2月28日下午2點28分,竟然超過 200 萬人站出來。不分藍綠,老少,男女,全部出動,手牽手圍繞全台,場景極為

壯觀。 ‧環評過程都是令人煎熬的,原本是可以一起打拼的同志,卻彼此爭論指責。為此李應元在環評的會議室掛上伏爾泰的名言,我不同意您的觀點,但我會捍衛您說話的權利。。 ‧2021年8月26日上午,李應元大使即將踏上歸途離任返台。自行背起簡單行囊,與夫人倆人攜行。一路手握拳頭高舉,開開心心地向所有為他送行的僑胞們揮手,互相打氣、打招呼。 【旁人眼中的他】 ‧「上我節目的來賓,不用歌手討好、不用宣傳拜託,既然新歌都花錢花精神創作了,只是播出去,我何樂而不為?」 ‧李應元的專長就是整合社會向善的力量,921地震期間他就號召支持者帶著幾卡車的物資到災區救災。當時三重菜市場的攤

商,有感於李應元號召,每天免費運送蔬果到災區的熱食供應站。 ‧2002年李應元被徵召參選台北市長,李前總統在為其站台助講時說,李應元是一個可以帶領大眾,組織民眾,達成理想目標的人。就好像以前的人在牽罟捕魚一樣,一定要有人出來帶頭。 ‧如果你問駐泰代表處的同仁們,李應元是一位怎樣的長官?你大概只會得到一個答案:他是最好的長官! 【對他的追憶與論定】 ‧李應元給台灣的另一項遺產是,政治不必然爾虞我詐,也可保有純真與優雅,放輕鬆多一點人性。當年與情治人員捉迷藏落網時,他沒激情反抗,而是隨手拿出口香糖請他們吃,請他們放輕鬆一點。刑法一百條修正後,他無罪獲釋,拿著一枝紅色玫瑰花,微

笑走出土城看守所。 ‧其實,他沒走,真的沒走,只是化為天空陽光,一如往常的笑容,照耀在他熱愛並奉獻出生命的台灣 ! 專文推薦 李鴻禧‧李安妮‧蔡英文 賴清德‧謝長廷‧陳建仁 李敏勇‧陳儀深‧通才

宗教志工之工作投入和持續參與意願分析-以紫竹林精舍為例

為了解決行天宮退神 的問題,作者張淑瑛 這樣論述:

志工,是社會服務最重要的資產。中高齡宗教志工更是國寶級的資產。本研究主要目的在探討宗教志工之工作投入與持續參與意願分析。每每在精舍看到許多白髮蒼蒼的學長,無怨無悔的真誠付出而不求回報,就感到年輕的自己能做的回饋更多,怎能毫無建樹,入寶山空手而回!?在精舍學習佛法、學習待人處事、學習善解包容感恩惜福,還好精舍有成立志工隊,從事志願服務工作利益眾生。也讓許多人甚至是退休族群有了另一個精神寄託的人生舞台。引發我想研究看看到底是什麼因素?什麼樣的性格?何種參與動機?如何增加對志願服務的工作投入?如何增強志工的持續參與意願?讓這群人秉持著正知、正見、正念的志工態度,正面影響自己跟這個社會。而志工性格、

參與動機是影響志工工作投入及持續參與意願的要素。本研究以台灣南部香光尼僧團紫竹林精舍為主研究對象,採用問卷調查法進行資料蒐集,回收網路電子問券193份、問卷紙本115份、遺漏值23份,實際獲得有效問卷為285份,有效問卷回收率達92.5%,將資料進行假設驗證分析,研究結果顯示:(一) 人口變項不同,工作投入沒有差異。1. 性別人口變項不同,工作投入沒有差異。2. 年齡人口變項不同,工作投入沒有差異。3. 教育程度人口變項不同,工作投入沒有差異。4. 工作狀況人口變項不同,工作投入有所差異。5. 每月志工時數人口變項不同,工作投入沒有差異。(二) 人口變項不同,持續參與意願沒有差異

。1. 性別人口變項不同,持續參與意願沒有差異。2. 年齡人口變項不同,持續參與意願沒有差異。3. 教育程度人口變項不同,持續參與意願沒有差異。4. 工作狀況人口變項不同,持續參與意願有所差異。5. 每月志工時數人口變項不同,持續參與意願沒有差異。(三) 性格與工作投入正相關。1. 外向性格與工作投入正相關。2. 友善性格與工作投入正相關。3. 情緒不穩性格與工作投入負相關。(四) 性格與持續參與意願正相關。1. 外向性格與持續參與意願正相關。2. 友善性格與持續參與意願正相關。3. 情緒不穩性格與持續參與意願負相關。(五) 參與動機與工作投入正相關。1. 自利型

參與動機與工作投入正相關。2. 利他型參與動機與工作投入正相關。3. 社會型參與動機與工作投入正相關。(六) 參與動機與持續參與意願正相關。1. 自利型參與動機與持續參與意願正相關。2. 利他型參與動機與持續參與意願正相關。3. 社會型參與動機與持續參與意願正相關。

退休寫照:海闊天空

為了解決行天宮退神 的問題,作者陳偉德 這樣論述:

65歲屆齡裸退,從此展開「寫」「照」生活,過不後悔的人生。 ◎中國醫藥大學前副校長陳偉德退休後的散文及攝影,帶你看世界,悟人生。 ◎退休,是和喜歡自己的人,做共同喜歡的事。 ◎透過作者的「寫」與「照」,來場深刻的人文旅行吧。 退休後學畫是錯的? 退休後規劃過田園生活是錯的? 退休後找第二春,也是錯的? 退休難,難在對退休角色的認知不清! 退休難,還是要有規劃! 而且千萬記住: 家是太太的領土,退休後別想改變它! 透過自身的「寫」與「照」, 記錄不同人生階段:

學業、職業、事業、志業 和異國旅遊景色: 台灣、中國、美國、全球 時空交錯的美好回溯,身歷情境的經驗心得, 迎向海闊天空的退休生活!

古代道醫觀念探析:以《備急千金要方・養性》為中心

為了解決行天宮退神 的問題,作者吳敏慧 這樣論述:

道教醫學,簡稱「道醫」,涉及陰陽五行學說和天人感應原理,包含形、氣、神等不同層次的學說。本文以「治未病」為發想,從起居、飲食等面向闡釋《備急千金要方・養性》所說「性既自善,內外百病皆悉不生」的思想內涵。道醫講究陰陽動態平衡,人體若能「氣息得理」,形不寒、氣不滯、神不散,則不易生病。在飲食方面,適當攝取「五味四氣」,在物質、能量、信息等不同的層次發揮作用,可以保身;次依「食療不癒,然後命藥」的原則,說明「三分治、七分養」的道理,藥以祛之,食以隨之,以藥為前導,攻克疾病,輔以食物,增補元氣;譬如「虛則補之」,先食補虛衰,後用藥袪邪,根據「藥食並用」之法,充實精、氣、神,獲取生命所需的能量。總之,

養生從調身、養息開始,進而「以道治身」,此乃一貫之歷程,透過內觀自省,體悟生命本質;透過謹慎飲食、平衡勞逸,藉此體現形神兼具、身心合一的生命境界,是為本文初衷。

想知道行天宮退神更多一定要看下面主題

行天宮退神的網路口碑排行榜

-

#1.天宮行拜拜禁忌 - 可以東西吃不多久烏龜

行天宮主神已不在行天宮拜拜供品行天宮拜拜禁忌行天宮拜拜要買什麼行天宮求什麼行天宮歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行天宮沒有神 ... 於 101.serramentiinpvc.mb.it -

#2.眾神所在之處落難神像的庇護與歸宿 - 華視新聞網

註:本神意指廟宇中原本供奉的主要神明。 憂落難神尊影響本神廟方多行退神儀式. 周為蓁也分享了福安宮曾經歷 ... 於 news.cts.com.tw -

#3.Re: [問題] 哪些廟裡面沒有正神 | 行天宮沒有神 - 旅遊日本住宿評價

有正神-台北松山奉天宮: 正神不在位-行天宮,大甲鎮瀾宮: 一個有算是有陰陽眼的人告訴我的正 ... ... [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? | 行天宮沒有神. 於 igotojapan.com -

#4.基隆市大竿林仙公廟代天宮-廟務活動訊息

神尊官邸─神尊中途之家 本室為各方神尊住宿之「神尊官邸」,類似民間的中途之家,因應信眾家中施工、出國、子孫無意奉祀...等,暫時無處安置神像困境,本宮特提供信眾 ... 於 www.tai-tien.org.tw -

#5.神明寄放 - 鼎新門

神明寄放. 神明寄放寄放神明神明處理處理神明. 神明開光神明安座請神退神神座撤除. 神無所不在,不要隨意拋棄祂. "神明請至本廟後,無法請回,不接受寄放". 於 www.8k.com.tw -

#6.超靈驗神準拜拜及算命(一) 來這幾家人生就看透透- HALO...

Apr 8, 2020 傳統民間信仰,香火是神佛的糧食, 香火旺的廟宇,神佛較靈驗香火衰敗的廟,有時常會退神行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇工作人員每天燒一 耶! 於 freedomcwjp.ru.com -

#7.Mobile01: 首頁

Mobile01是台灣最大生活網站與論壇,報導範疇從汽車到手機,從機車到居家裝潢,還有相機、運動、時尚、房地產、投資、影音、電腦等領域,集合最多精彩開箱文與評測推薦 ... 於 www.mobile01.com -

#8.[問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? - PTT 問答

傳統民間信仰,香火是神佛的糧食, 香火旺的廟宇,神佛較靈驗香火衰敗的廟,有時常會退神行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇工作人員每天燒一 ... 於 pttqa.com -

#9.(二更)樂成宮月老真的很靈!!(外加補充自己拜拜流程

5 Jan 2020 這位網友在網路論壇PTT Gossiping 板上PO 出一篇「龍山寺跟行天宮哪個 ... 是神佛的糧食, 香火旺的廟宇,神佛較靈驗香火衰敗的廟,有時常會退神行天宮自六 ... 於 trzebieszewo.pl -

#10.拜拜禁忌行天宮[0S9DJA]

6 天前 — 行天宮拜拜禁忌. ... 拜拜要買什麼行天宮求什麼行天宮歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行天宮沒有神正神敬神禮儀- 五大志業∣行天宮 ... 於 17.bebortigia.siracusa.it -

#11.行天宮撤香爐供桌創辦人心願 - 好房網News

行天宮 所屬的台北本宮、北投分宮和三峽分宮,明天起將不再設置大香爐和供桌,鼓勵信眾不燒香,不備供品,用手敬拜、用心敬神就好,若仍有信徒攜帶供品 ... 於 news.housefun.com.tw -

#12.流浪到平鎮遭棄9神像將辦「退神」 - 桃園市 - 自由時報

桃園市平鎮區「樟樹伯公」鎮南福德祠,前年以來屢遭人棄置來路不明的土地公、太子爺、關聖帝君等神像,累計九尊,信眾下個月將辦法會為祂們「退神」, ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.契孫平安袋 - 行天宮

由於擔憂孩童「細漢歹育飼」,所以在民間信仰中,有拜認神明為契父、契母以護佑孩童平安長大的習俗,即是所謂的「契神信仰」。 立契的時間,一般多選在契神聖誕日,立 ... 於 www.ht.org.tw -

#14.行天宮不燒香的啟示:真想改革,人人都有權力,隨時都是好時機

諸事不順身體欠安去拜神乞福? 一旦有所求,一旦超越人類理性控制能力,非燒香不可。 燒香,是民間信仰最根深蒂固的 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.歐聯|遭夏文狠批高普火爆回應 - 頭條日報

3 天前 — 利物浦開季表現令人失望,名宿夏文直指球隊欠缺銳利度,很難複製過去幾年的成功。紅軍領高普出席周三歐聯A組作客格拉斯哥流浪賽前記者會時,... 於 hd.stheadline.com -

#16.求職不順?到台北這5間最靈驗廟拜拜,讓你事業運、轉職大發

想知道工作不順拜什麼神?到行天宮走一遭就沒錯,行天宮主祀關聖帝君,也供奉呂洞賓、灶神、道教護法神-王善、宋朝名將-岳飛、關平、周倉,及儒釋道三教聖神仙佛,想 ... 於 www.shopback.com.tw -

#17.2022年農民曆查詢|黃曆、農曆、宜忌沖煞吉時 - 生活智慧王

吉神. 月恩、旺日、相日、四相、時德、鳴吠對、天巫、天富、天馬、驛馬、福生 ... 造船、行舟、上樑、蓋屋、入殮、上官、出行、求財、修造、移徙、詞訟 ... 於 wisdom-life.in -

#18.天宮拜拜禁忌行[D5E26K]

龍山寺拜拜禁忌的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT 行天宮五大志業- ... 天宮歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行天宮沒有神正神 ... 於 116.aperitivocentro.roma.it -

#19.斷言台灣出大事!關公火燒神像命理師警告「災難發生」

桃園市龜山區威天宮擁有全球最高室內關公像,怎料週三(8/31)晚間,關聖帝君神像也遭火燒, ... 很可能屬於神級的災難元素。 ... 三、被外力退神。 於 tw.tech.yahoo.com -

#20.[討論] 農曆二月二十日後艋舺龍山寺將禁止點香- folklore

行天宮 也是如此 02/28 10:43. 3 F 推typhoon79412: 沒擲筊經過同意真的很誇張,要不要乾脆把神佛請回 02/28 11:07. 4 F →typhoon79412: 天庭退神好了 ... 於 pttstudy.com -

#21.紅牆赤心傳教化 行天宮建築之美(三) - 電子報

心意比較重要,心好,我們就是在敬天、敬地、敬神明;心地慈悲,我們就是在消災解厄求平安。」 行天宮歷來倡行不焚化金紙、不演戲酬神、不答謝金牌、不 ... 於 paper.udn.com -

#22.gucci 夾女短用

還有gucci 男短夾、gucci 短夾酒神、gucci 男用長夾、gucci 男用皮夾、gucci 髮 ... 越南入境卡填寫 · 胖卡咖啡車 · 藍象廷泰式火鍋行天宮 · 中信賴卡 ... 於 184.predire.vs.it -

#23.土城石頭火鍋 - E oligo

美味香肉脯店食品行. 屏東貓舍. 麵武嵐. 春正商行. ... 行神蹟的神. Biore z ptt. 德國黑麥麵包. ... 行天宮石頭火鍋. 西藥間隔. 竹北本部活蝦. 於 e-oligo.fr -

#24.龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? - 健康跟著走

行天宮 香ptt - ...退神:行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇工作人員每天燒一柱香,...二月二十日跟進,:龍山寺行天宮只剩每天廟方一... 於 info.todohealth.com -

#25.行天宮主神不在 :: 全台寺廟百科

... 行天宮顯靈,行天宮靈異,索菲亞行天宮,行天宮拜拜禁忌,行天宮退神,行天宮靈驗, ... 行天宮退神,正神逃走的廟,索菲亞行天宮,行天武聖宮PTT,行天宮dcard,龍山寺主神 ... 於 temple.imobile01.com -

#26.[問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎?

新北市拜拜好去處,2020年4月8日— [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? 看板: soul, ... 1F推nanlong: 直接問行天宮的主神看看~或大半年後再問神明在 ... 於 newtemple.iwiki.tw -

#27.三國志•戰略版哈啦板- 巴哈姆特

... 事實F面對A行動C比較T考驗配將是一個沒有盡頭只有無盡的測試面對結果行… ... 武鋒張角沒天宮會很爛嗎?( ... 用武通神; 勇者得前; 乘敵不虞; 智計. 於 forum.gamer.com.tw -

#28.鍾文榮觀點:神明挑信眾,宮廟禁香不減誠 - 風傳媒

當然,更震撼的是行天宮周邊的商販這下子連「商機」都消失了。 對信徒來說,到廟裡拜神不就是要燒香、燒紙錢獻供品嗎?燒香就當 ... 於 www.storm.mg -

#29.觀音彩退神-家中神明處理-家裡神明沒有每天拜-神明很久沒拜

有的宮壇廟寺或道士或佛具行幫人將神像神明金身退神或燒掉或丟掉,很容易沒處理好,則你會招惹到因果。 所以不要拜的神明神像金身佛像,最安全的做法是給有緣人 ... 於 blog.xuite.net -

#30.行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong Hospital

醫療團隊. 恩主公醫院乃行天宮以醫療從事濟世助人的一項公益志業,也是以宗教出世精神,落實 ... 於 www.eck.org.tw -

#31.這間沙龍連髮品都全素海外客都慕名來台 - 鏡週刊

林翠香也是髮型設計師,1949年出生的她國小畢業就從台南北上台北謀生,19歲認識同行的丈夫結婚生子。2人先後在雲林斗六、台北北投開店,後來在行天宮 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#32.【天命2】棒雞週報22-10-07:神性削弱15%、專家武器金perk

儀式活動武器多行perk---重置次數越多,perk行數越多,如熔爐武器的計算公式如下:. Left column: 1+(CLAMP((valor_reset_count+1)/2,0,(10*rand/2)%3)) ... 於 game.3loumao.org -

#33.Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? | PTT 問答

根據新聞龍山寺董事長的說法, 龍山寺禁香沒有經過執筊或託夢而是董事會決議通過, 雖然蠻不尊重神佛所以目前為止沒讓廟內神佛不爽而離開嗎 . 於 twtravelwiki.com -

#34.行天宮圖片| 台北景點的照片| Trip Moments 貼文

行天宮 的評價. 行天宮是大台北地區的信仰重鎮,祭祀主神為「恩主公. 5 ... 於 hk.trip.com -

#35.行天宮廢除燒香與廢天公爐,這樣妥當嗎?

種種如此褻瀆神佛的惡行,已經導致上天拔除行天宮的廟旨〈如同人間執照被吊銷〉與退神,今後行天宮將無道、無神、無旨、不靈不驗! 於 3344888.tw -

#36.Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎?

... 是神佛的糧食,: 香火旺的廟宇,神佛較靈驗: 香火衰敗的廟,有時常會退神: 行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇工作人員每天燒一柱香,: 龍山寺是自從今年. 於 ptthito.com -

#37.華嚴經- 维基百科,自由的百科全书

... सूत्र Mahāvaipulya Buddhāvataṃsaka Sūtra),又名為《雜華經》,是大乘佛教的重要經典之一,開演菩薩之萬行,用此萬行之花,嚴飾佛果深義,稱為佛華嚴。 於 zh.wikipedia.org -

#38.行天宮退神的推薦與評價,PTT、DCARD、FACEBOOK

行天宮退神 的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01、YOUTUBE和蔣月惠縣議員服務專區這樣回答,找行天宮退神在在PTT、DCARD、FACEBOOK、MOBILE01、YOUTUBE就來 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#39.[問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? - PTT Uncovered

Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? 作者: sodistrues - 發表於2020/8/5 21:40:21. 根據新聞龍山寺董事長的說法, 龍山寺禁香沒有經過執筊或託夢而是 ... 於 www.plytic.com -

#40.2020/01/21德國薩克豪森集中營 - 包裹送往物流中心意思

索菲亞行天宮:[討論]索菲亞所提及的神、靈,索菲亞不是說所有的宮廟裡面都是鬼, ... 看的靈體跟我確認吧索菲亞( Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? 於 almasumare.ro -

#41.台灣古董神像,恩主公(台北行天宮體), 八吋八加寬 - 蝦皮購物

台灣古董神像,恩主公(台北行天宮體), 八吋八加寬,牛樟木木雕,老件,威武肅穆,氣勢非凡, ... 中壇元帥三太子道教佛像老件樟木雕年代久遠已退神高1尺3寸. 於 shopee.tw -

#42.行天宮神明不在在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

行天宮神明不在在PTT/mobile01評價與討論, 提供行天宮很陰、行天宮退神、索菲亞行天宮就來速食推薦評價懶人包,有最完整行天宮神明不在體驗分享訊息. 於 fastfood.ireviewtw.com -

#43.洪荒:天道管不了的,我來管! - 繁體小說網

項嶽穿越至洪荒巫妖大劫,成為妖庭獄神,覺醒金手指洪荒治安管理係統!從此妖庭神獄,便是眾聖聞風喪膽之地! ... 第422章:大鬨天宮,一棍八十! 2022-10-15 13:24:50. 於 www.twfanti.com -

#44.[問題] 撤天公爐是否廟就無神了? - terievv板- Disp BBS

種種如此褻瀆神佛的惡行,已經導致上天拔除行天宮的廟旨〈如同人間執照被吊銷〉與退神,今後行天宮將無道、無神、無旨、不靈不驗!而且因為無神無旨, ... 於 disp.cc -

#45.行天宮- 維多麗亞酒店鄰近捷運劍南站飯店在台北市

一 二 三 四 ‑‑. 抵達. 離開 ‑‑. 抵達. 離開 ‑‑. 抵達. 離開 ‑‑. 抵... 03. ‑‑. 抵達. 離開 04. ‑‑. 抵達. 離開 05. ‑‑. 抵達. 離開 06... 10. NT$ 4,400. ‑‑. 抵達. 離開 11. NT$ 4,100. ‑‑. 抵達. 離開 12. NT$ 4,400. ‑‑. 抵達. 離開 13. N... 於 grandvictoria.com.tw -

#46.線上求籤-財團法人嘉義縣新港奉天宮全球資訊網

一事一籤。一件事情只能求取一支籤,不可以一籤求多事;求到籤詩後請休息5-10分鐘再請示下一件事。 · 擲筊會出現三種情況:聖筊是一正一反,表示神明同意你的請求;笑筊是兩 ... 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#47.失香:關於行天宮事件(上) - 想想論壇

行天宮 禁香,在我們家是大事。祖孫三代,尤其我從小到大,都在這個香火鼎盛的廟宇參拜祈福,很難想像,從今以後不再香篆嬝繞的廟埕,會是番什麼樣的 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#48.因果圓滿- 問: 傳統民間信仰,香火是神佛的糧食, 香火旺的廟宇

龍山寺行天宮只剩每天廟方一柱香 ,是否遲早會退神? 答: 您好, 您想一下, 當了神還要靠人們的香火才有飯吃 ... 於 www.facebook.com -

#49.行禁忌天宮拜拜

行天宮拜拜禁忌. ... 歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行天宮沒有神正神| 星星公主原力復健科診所費用 可能就得「祭解」來改運。 於 194.pizzerie.torino.it -

#50.行天宮拜拜禁忌 - 小彌月卡英文

... 禁忌行天宮拜拜要買什麼行天宮求什麼行天宮歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行天宮沒有神正神二、 祭拜的順序二、 祭拜的順序. 於 143.peritiagrari.fr.it -

#51.台北龍山寺觀世音菩薩顯靈住艋舺?美人穴2大神蹟佛像空襲無傷

台北最古老283年神廟「艋舺龍山寺」挺過強震、法軍入侵、日治時期、二次大戰空襲,至今屹立不搖香火鼎盛 ... 看更多》雲林北港朝天宮媽祖太神! 於 city.gvm.com.tw -

#52.Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? - 看板soul

... 傳統民間信仰,香火是神佛的糧食, : : 香火旺的廟宇,神佛較靈驗: : 香火衰敗的廟,有時常會退神: : 行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇 ... 於 www.ptt.cc -

#53.請問台北艋舺龍山寺行天宮主神等神明都還在嗎? - 訂房優惠報報

請問台北艋舺龍山寺行天宮主神等神明都還在嗎? | 龍山寺主神不在. 請問台北艋舺龍山寺行天宮主神 ... [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? | 龍山寺主神不在. 於 twagoda.com -

#54.停止供香就無法跟神明溝通?這只不過是宮廟在「篩選」 信眾 ...

當然,更震撼的是行天宮周邊的商販這下子連「商機」都消失了。 對信徒來說,到廟裡拜神不就是要燒香、燒紙錢獻供品嗎?燒香就當是人間的信徒與 ... 於 group.dailyview.tw -

#55.2022行天宮收驚時間表總整理,收驚解煞還要注意流程與禁忌

圖片來源:行天宮官網). 內容編輯/Vera、Debby. 收驚是台灣最普遍的民間傳統習慣,當遇到意外受驚嚇、老是心神不寧,或小孩經常半夜哭鬧,有的人會 ... 於 mamibuy.com.tw -

#56.龜山新聞彙整 - 桃園電子報

威天宮創辦人、知名電視製作人李鵬4日表示,火災詳細原因還在調查中,災後發現供奉在二樓由山西運城引靈的關聖帝君祖靈,在大火後卻神蹟般的端坐在供桌上,就連立於兩側的 ... 於 tyenews.com -

#57.退神儀式-一切歸回"圓滿".「誠心的感謝」與「誠意的溝通 ...

退神 時,倫師會跟神明稟報一切的緣由,並請神佛回歸天庭本位,. 中間的退神的流程就不是三言兩語說的清楚,奉請「 祖師」做主,. 於 linshinfa.pixnet.net -

#58.真的有效嗎 行天宮收驚實測- YouTube

Apr 8, 2020 傳統民間信仰,香火是神佛的糧食, 香火旺的廟宇,神佛較靈驗香火衰敗的廟,有時常會退神行天宮自六年前開始禁止信徒燒香,只准廟宇工作人員每天燒一 耶! 於 centrumdit.pl -

#59.【信徒觀點】減爐違逆宗教觀,談龍山寺減爐與官方禁香政策

而在民間信仰中,用途更是不勝枚舉,包括收驚、祭解、開光,連乩童降駕都要以「吞香」來展示神威。 宣稱全面禁香的行天宮,其實不僅在內殿繼續燒香,也 ... 於 think.folklore.tw -

#60.求事業必拜、海內外知名的行天宮,擲筊、求籤、收驚攻略包!

而且行天宮的靈驗非常有名,尤其是這裡的神籤,據說不論是求職或事業上的疑問,都可以在這裡得到解答。 行天宮主祀的關聖帝君. 台北行天宮參拜順序. 以下 ... 於 tripmoment.com -

#61.原來都拜錯了!走春拜廟「這件事」沒做小心神不理你 - Tvbs新聞

如果是像行天宮等已經停止使用香火的廟宇,則只要放在貢桌上,雙手合十祝禱,再擲筊詢問神明即可。 舊的平安符更好。(示意圖/TVBS資料畫面) 原來都 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#62.廟殿藝術巡禮- 岡山壽天宮鎮殿媽祖

退神 後的紙塑媽祖. 岡山壽山宮300年金身媽祖即目前鎮殿媽祖前方較小尊且面烏黑的神像,其原貌應為「紅面媽祖」,但被香火薰黑!祂是壽天宮在中街舊廟 ... 於 www.gsstk.org.tw -

#63.即墨做爱 - PornKai

... 老李说着也退下了裤子,毕竟是上了点岁数的人了,又是经验丰富的老手, ... 著因大雪回不去東京天氣大姊抱怨工作的新人助理做愛一整晚天宮花南[有 ... 於 detroitediblecbd.com -

#64.【欣味王將麵】道地東北哈爾濱風味/ 內有2022菜單

中山區質感咖啡廳|行天宮附近不限時咖啡廳【Agitation風潮咖啡】 · 寧夏夜市美食第一名|銅板排隊名店【劉芋仔蛋黃芋餅】一組才55元2022米其林推薦. 於 dorapig.com -

#65.明心見性 - Google 圖書結果

人心慾海誠為本明心見性醒迷津話今宵乃本堂奉旨著作明心見性一書告竣之日,片刻之後有三界仙真登堂恭賀,諸生勿失禮儀,排班候駕,吾退。台北行天宮關恩主降詩明心歡喜告金 ... 於 books.google.com.tw -

#66.龍山寺退神、行天宮靈驗在PTT/mobile01評價與討論

行天宮 -维基百科,自由的百科全书行天宮,或稱恩主公廟,主神為關聖帝君(恩主公,從神為關平關聖太子平、周倉周恩師...,除了神明靈驗以外,行天宮的收驚婆婆也很 ... 於 funeralservice.reviewiki.com -

#67.行天宮明起撤香爐供桌 - 蘋果日報

行天宮 執事李楚華昨說,台北市民權東路的台北本宮,每年逾六百萬人次參拜,十二年前已將五個香爐減為兩個,燃香仍造成空污,影響信眾及志工健康, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#68.「退神儀式」- 亂拜拜認賊作父,還失去自己! - 天使能量屋

「退神儀式」- 亂拜拜認賊作父,還失去自己! ... 其中許多論述,無論在不好行運和病理,所呈現出來的面相狀況,居然在他解讀中,全部都是吉祥面相, ... 於 angeldwelling.pixnet.net -

#69.女陳屍龍山寺留詭異字條專家驚訝「很多人不知」:神鬼並存 ...

對此,星座專家安格斯在臉書指出:「原來許多人不知歷史以來神鬼就是並 ... 這其中也不乏你離世卻惦記著你的親朋好友;比如我家附近的行天宮,主神是 ... 於 www.setn.com -

#70.#詢問行天宮撤香爐| 靈異板| Meteor 學生社群

靈異板. |. 2020年2月10日03:59. 哈嘍大家好我想問一下可以感應到靈體或看得到的朋友,台北市行天宮本宮撤香爐後,有些網友說行天宮退神,有些說依舊靈驗,可不可以請 ... 於 meteor.today -

#71.彰化縣曲館與武館Ⅳ: 〔南彰化濱海篇〕 - Google 圖書結果

從廟內搬出時,成樂軒就將西秦王爺及田都元帥「退神」,其儀式是請廟 ... 西城村另有村廟受天宮,奉祀玄天上帝,大約建於二十三年前,每年例行的祭典為三月三日。 於 books.google.com.tw -

#72.熱地圖 - Google 圖書結果

妻來電說,行天宮可以幫人收驚,還從網路載下收驚文。我們決定試試後者。晚上回爸媽家,在一個有神案飽我們的期待跟想像。我們常說,你長大以後,要蓋一座豪宅,奉養雙親, ... 於 books.google.com.tw -

#73.率先下「禁香令」! 行天宮:雙手合十、以道德敬神 - ETtoday

行天宮 執事李楚華表示,民國50年代雖然尚未有環保觀念,但創建行天宮的玄空師父當年就有四大主張:不焚化金紙、不酬謝金牌、不演戲酬神、不供拜牲禮,勸導 ... 於 www.ettoday.net -

#74.【臨時抱佛腳】出差前到行天宮祈福兼收驚(神阿~保佑我吧!)

機場真的是風聲鶴唳!總覺得最近很不順! 需要收收驚!希望行天宮的眾神明保佑這趟荷蘭之行平安順利!延伸閱讀:【三峽行修宮】白. 於 travel.yam.com -

#75.[問卦] 行天宮人潮很多沒退神現象? andy3391 PTT批踢踢實業坊

昨日回台北天龍國,順路去某版嘲諷為天龍宮的行天宮自從某版的通靈王跟其中名人 ... 向我問從何拜起天龍宮人潮依舊,只是少了香煙,但沒有某版大批的退神,敗壞現象這 ... 於 www.ucptt.com -

#76.[問題] 家中神明請回或退神或如何處理? - 看板Tainan

[問題] 家中神明請回或退神或如何處理? ... 有看到萬里行有貼師父擇日的廣告,打去問問?? ... 我們家的是陶瓷的,可以直接燒?? ... 有專人在處理,不用擔心 ... 於 ptttaiwan.com -

#77.天宮拜拜行禁忌

... 神正神行天宮主神已不在行天宮拜拜供品行天宮拜拜禁忌行天宮拜拜要買什麼行天宮求什麼行天宮歷史行天宮靈驗行天宮開放時間行天宮很陰行天宮退神行 ... 於 198.8core.ru -

#78.【新聞看點】中共有十大威脅美發討共「檄文」

今天(13日),中共外交部例行記者會上,發言人毛寧對美國昨天發布的國安 ... 昨天看天宮課堂,我還跟閨女說未來要靠他們代代奮鬥,你爹我是肯定看不 ... 於 www.epochtimes.com -

#79.台北行天宮,廟方至少應自行用香供養關聖帝君

台北行天宮,廟方至少應自行用香供養關聖帝君~ ... 早晚也要各燒一柱大炷香供養祂以表尊重,否則經過49天以後,祂可能會退神,變成只有其形象,神已 ... 於 qooss11.pixnet.net -

#80.神明已退神該怎麼處理?【媽祖信徒釋疑錄】 - YouTube

神明已退神該怎麼處理? 育德媽祖同修會www.ydm.com.tw,努力推廣媽祖信仰,每週聚會研習分享,在每週聚會會中,有同修提出一些問題,施顧問即席錄製 ... 於 www.youtube.com -

#81.台北艋舺龍山寺自行宣布禁止信徒上香,會造成退神嗎? - Dcard

B0 純佛教是沒有在上香的最多只有在早晚課點香而已佛教外殼的民間信仰才會強調於香火即便是鸞堂化行天宮為了環保不點香但是內殿24小時一樣不停熄某家 ... 於 www.dcard.tw -

#82.[問卦] 龍山寺跟行天宮哪個才是台北最強宮廟

... 是神佛的糧食, 香火旺的廟宇,神佛較靈驗香火衰敗的廟,有時常會退神行天宮自 ... 的正信廟宇之一的行天宮拜拜Re: [問題] 龍山寺行天宮只剩廟方一柱香會退神嗎? 於 superm.cl