西子灣夕陽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊文韋寫的 磚窯廠旁不滅的明燈:中都開王殿的文化保存記事 和吳鈞堯的 重慶潮汐都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[高雄人氣旅遊景點] 打狗英國領事館、西子灣看夕陽美景趣也說明:逛完壽山動物園後,此時也已經是下午五點多,距離黃昏看夕陽時間越來越靠近,所以便決定搭小黃前往西子灣,趁著太陽下山還有段時間,我們就先往山上爬 ...

這兩本書分別來自高雄市立歷史博物館 和聯合文學所出版 。

國立中正大學 台灣文學所 郝譽翔所指導 劉文放的 高雄市旗鼓地區之文學地景書寫研究 (2009),提出西子灣夕陽關鍵因素是什麼,來自於高雄市、旗津、鼓山、文學地景、地方書寫、地方感、文學獎、主體性。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文教學碩士班 林文欽所指導 陳葆玲的 余光中高雄時期現代詩創作之研究 (2003),提出因為有 余光中、現代詩、鄉土關懷、西灣情緣、壯麗墾丁、蘭嶼奇景、親情歌吟的重點而找出了 西子灣夕陽的解答。

最後網站【高雄鼓山-西子灣美食景點】柴山咖啡海韻戀歌.夕陽海景配咖啡則補充:在高雄論及夕陽,西子灣絕對是首選,大概就像說到台北夕陽就會想到淡水一樣。沒得討論。

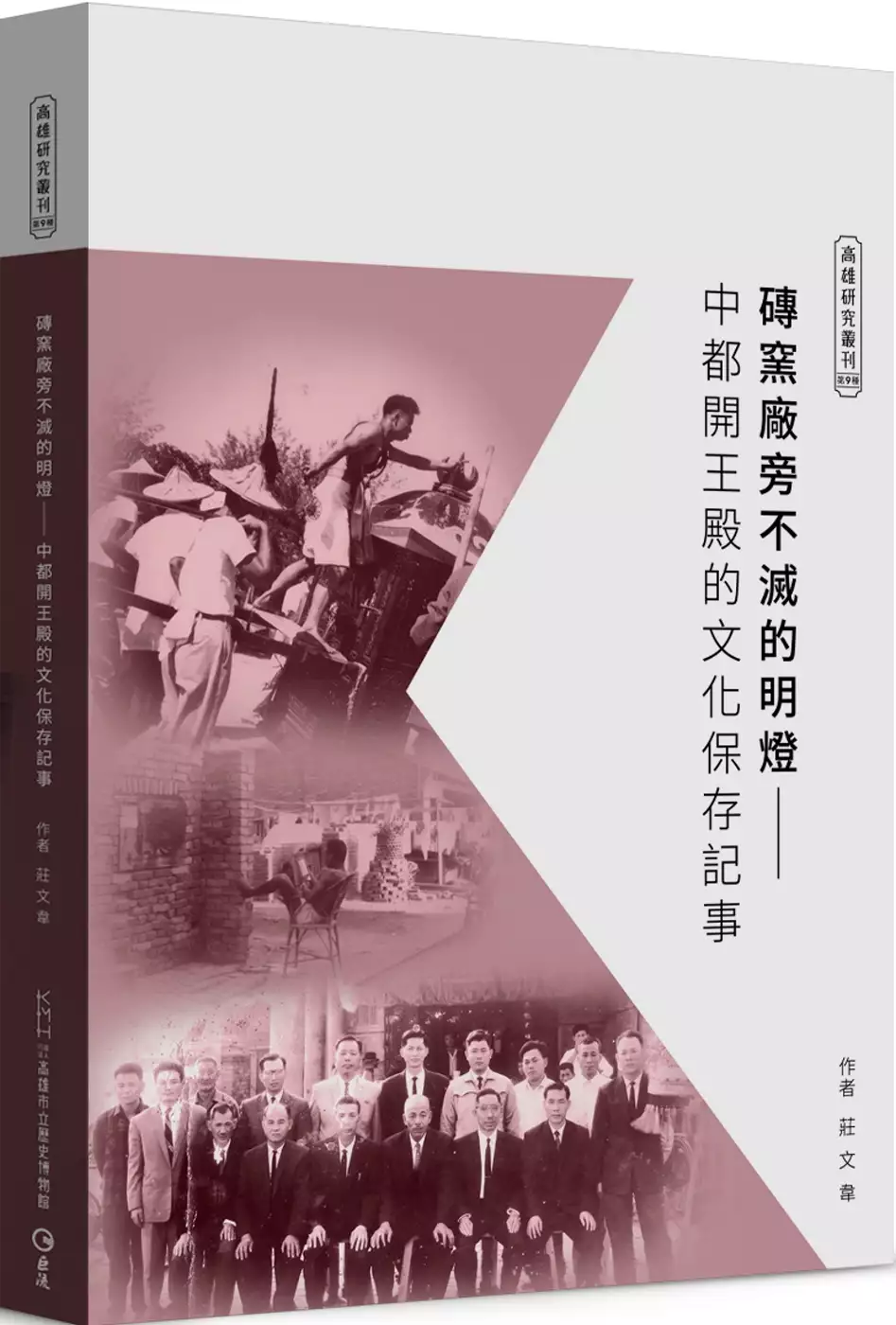

磚窯廠旁不滅的明燈:中都開王殿的文化保存記事

為了解決西子灣夕陽 的問題,作者莊文韋 這樣論述:

高雄市立歷史博物館 高雄研究叢刊 高雄愛河畔的中都工業區,是臺灣上個世代磚材生產工業的重心區域。在磚窯廠的周遭,曾吸引來自澎湖、臺南等地的工人,逐漸形成移民聚落──位於其中,由磚仔窯聚落第一代移民所建的開王殿,便是昔日聚落的信仰中心。 經歷產業轉型、中都唐榮磚窯廠被指定為市定古蹟、都市重劃與住戶拆遷,這片土地上地景產生了劇烈的變化。古蹟保存區外的百年古廟開王殿,一度面臨拆除命運,但它亦曾是居民與勞動者共有的記憶,過往窯工生活文化地景一部分。 在文史工作者與信徒們的各方奔走下,開王殿仍堅守在原地並逐漸回復機能。是什麼力量讓這些人凝聚在一起?本書記錄了中都地區與開王殿

的過往,以及信徒與文史工作者們投入文化保存運動的軌跡。 本書特色 中都開王殿是往昔中都唐榮磚窯廠附近聚落居民的信仰中心,由澎湖移民所搭建,見證了中都工業區的興衰與地景轉型。其豐富的宗教民俗活動,由保存的開壇紀錄簿也可窺看過去聚落居民的常民文化。 本書詳實考證並記錄了開王殿的歷史,以及2010年開始一連串的文化保存運動。這亦是本由熱愛歷史的數學老師撰寫而成的常民歷史書籍,融合理科邏輯與文學浪漫,內附現今中都地區地圖拉頁,可讓讀者再次走訪、重新認識這片土地。

西子灣夕陽進入發燒排行的影片

高雄市旗鼓地區之文學地景書寫研究

為了解決西子灣夕陽 的問題,作者劉文放 這樣論述:

不論是地方書寫,或藉由文學獎機制來書寫地方,「地方感」的打造,是文學地景書寫最核心的關鍵,在高雄市政府及文化局的權力運作下,各類文學獎讓我們看見建構地方主體性的社會意義,文學獎除了獎勵新人創作的風氣,也帶來地方書寫質與量上的增加,打造屬於海洋城市意象的文學,提高港都的可見度,這是在地化的發聲,塑造獨特的地方,不使高雄市逐漸消失在全球化的脈絡下,面臨「無地方性」的危機。這同時提醒地方人士保存文化資產的重要性與急迫性,這些地景是文學的靈感泉源,更是一種能被看見的符號價值,認識地方最直接的方式就是走入地方之中去「經驗」。在旗鼓地區漸漸轉型成文化觀光產業的今日,文學地景書寫的意義與價值、地方書寫與書

寫地方的方式、地方主體性的建構與文化行銷的策略,都是緊扣著「地方」展開的論述,值得一再的思考與研究。

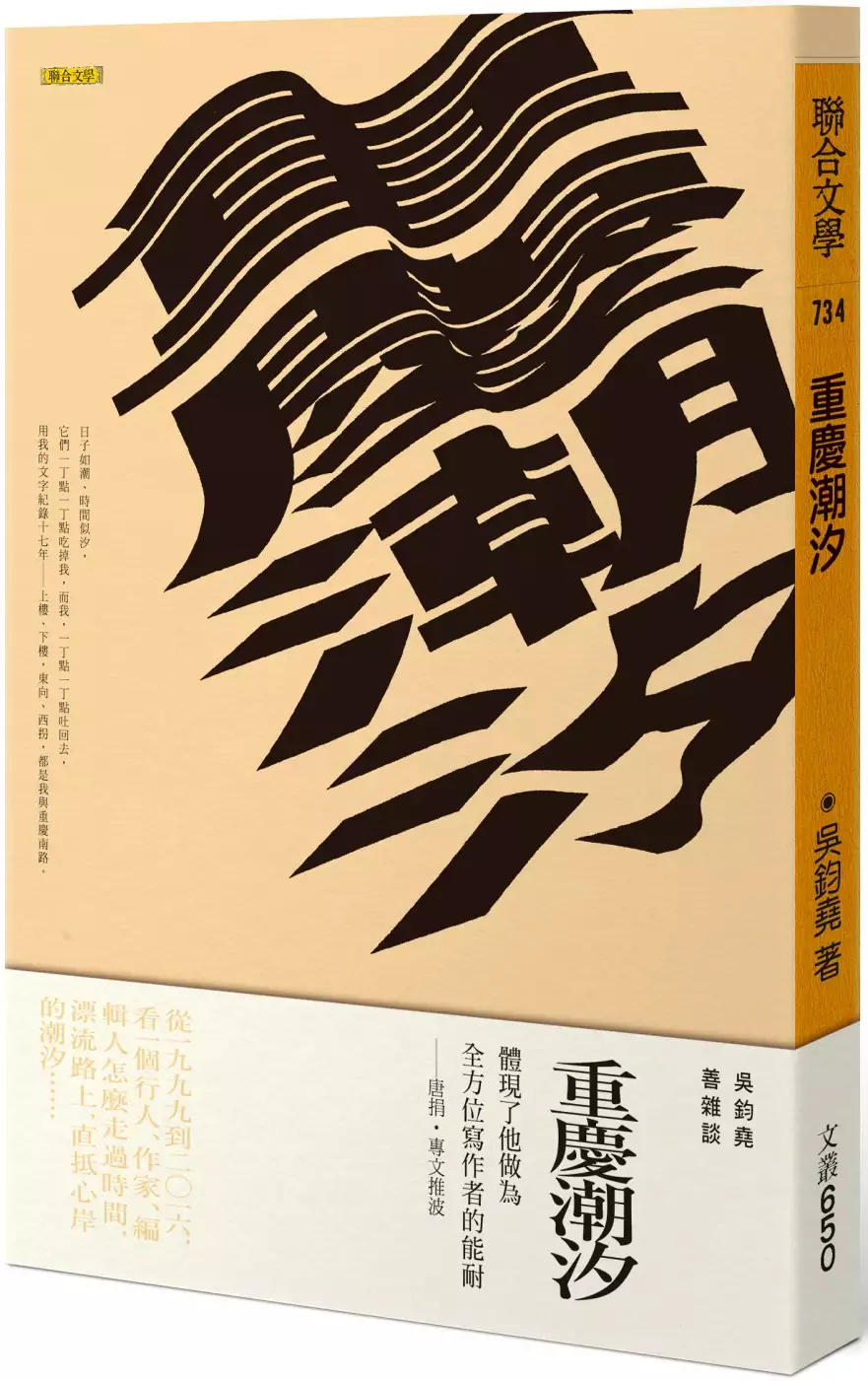

重慶潮汐

為了解決西子灣夕陽 的問題,作者吳鈞堯 這樣論述:

日子如潮、時間似汐, 它們一丁點一丁點吃掉我,而我,一丁點一丁點吐回去, 用我的文字記錄十七年——上樓、下樓,東向、西拐,都是我與重慶南路。 從1999到2016,看一個行人、作家、編輯人怎麼走過時間, 漂流路上,直抵心岸的潮汐…… 「吳鈞堯善雜談, 他擁有一雙火眼金睛,常能窺破事理人情,點出幽微的內蘊。 《重慶潮汐》體現了他做為全方位寫作者的能耐——唐捐 專文推波」 ◆重慶南路 心岸潮汐 日復一日的同一條路, 他走過、生活過, 彷彿一款青春, 離開了仍不斷在夢中回望, 最終成為永恆的鄉愁。 「重慶」指的是空間。從出自遠方的地名關聯,

延伸到他近身的編輯檯,以重慶南路的幼獅公司為原點、半徑五百公尺的鄰近街道做書寫版圖:開封、漢口、武昌、沅陵街等,有新公園、城中市場、明星咖啡館、中山堂與總統府……座落其間。 「潮汐」說的是時間。路寬似海,來回往復。人流、車流,合力湧動著一股能量,轉動街景的變化:從猶是手工為主的九○年代、數位化衝擊的世紀初、以迄新媒體的當代,他看盡這條路的盛衰流變:老字型大小書店、台北相機街、沅陵皮鞋街、金石堂與現代詩、劉銘傳傳奇……亦同步喚起人生各階段的成長經驗,領會歲月的起伏積澱。 雖然十多年過去,我老了、疲憊了,但這一條街會是我的留戀,尤其當一條街,愈來愈像一條河的時候。 緣於職場因

素,作者在重慶南路上盤桓十七年,街道如河流,儘管無法留痕,仍欲攬住逐漸消逝的文化風景,此書承載了深厚的時代印記,也演映著個人的心影錄。 本書特色 #獲國家文化藝術基金會創作補助。 #作者特意為重慶南路寫史,旁及閱讀產業盛衰流變與人生流動紀事,也觸及台灣歷史之變遷。 #二十篇漫步重南街廓的城市書寫,呈現文化記錄與地誌文學的完美範式;四篇斐然風格之長文〈你也來了〉〈她在這裡〉〈漂流地址〉〈有人找我〉——筆透人生的虛實與輕重,這種散文最好看了!

余光中高雄時期現代詩創作之研究

為了解決西子灣夕陽 的問題,作者陳葆玲 這樣論述:

本論文共八章,第一章緒論,敘述研究的動機、研究目的、研究內容及研究方法。第二章探討余光中寫作的歷程,包括:寫作源起、寫作分期、詩壇地位和語言風格。前兩章採總括式寫法。 第三章至第七章則採分寫方式,包括以下幾個主題: 一、鄉土關懷 詩人說台灣是「衣我,食我,屋我到壯年」的福島,如今是「詩我到晚年」。以鄉土為主題入詩,不論是正面經驗或負面經驗,不論是歌詠禮讚或批評議論,也不論是祈福祝願或嘲諷慨嘆,都涵藏豐富的情感訊息和關懷意識。 二、詩情畫意 攝影師及畫家擅長「咫尺萬里」的能力,詩人有透視

解析圖畫的神力,兩相配合將是相得益彰。 「山不在高,水不在深」,山水吸引人之處,往往在於靈奇俊秀,攝影家王慶華感於墾丁自然之美,驚於蘭嶼造化之奇,舉鏡掠影;余光中欣然揮筆,為世外桃源傳神造像。不論當初是攝影感動了詩文,還是詩文倒過來促進攝影,其結果,是造福了國人能夠飽覽這壯麗的景色,並激起虔敬感恩的心情來愛惜這世界。 展示於中山大學圖資館內的「畫中有詩」系列,是劉國松的六幅作品,配以余光中的六首詩,詩情畫意,讓西子灣又多了一處心靈滋養的補給站。 三、親情歌吟 中國傳統的五倫:君臣、父子、夫婦

、兄弟、朋友,加上現代倡導的第六倫:群己,其中關涉到親性婚姻的,最是親切感人。 家是余光中記錄心情時間最安心、放心、開心的地方,對妻女的懸念、對外孫、外孫女的眷眷,流露著親情天倫的溫馨。 四、詩人與海 深邃、神秘的海,庫藏無盡的珍奇,詩人喜以大海、港景、水平線為主題入詩,他將心事交付大海,與海為鄰、與海為友,更以海為師,筆下湧現的是波瀾壯闊的氣象,有時則是平靜蒼茫之感。 五、生活特寫 貼近詩人的生活,追蹤詩人的腳步,與詩人共脈動,就能發現文化活動的豐富多采、語言藝術的雋永有味、師生情誼的芬芳久

遠及繆司就住在他家。 第八章尾括論文的內涵,折射論文多稜角的思想面,並為這一次的研究畫下愉悅的句點。

西子灣夕陽的網路口碑排行榜

-

#1.高雄西子灣夕陽 - 騎車網誌

西子灣 位於高雄市西側,壽山西南端山麓下,北瀕萬壽山,南臨旗津半島,為一黃澄碧藍的海水浴場,是一處以夕陽美景及天… 於 hsuehrider.com -

#2.西子灣的夕陽(1986 - 魏顯權)-歌詞-校園民歌系列 - MyMusic

西子灣 的夕陽(1986 - 魏顯權)-歌詞-我一個人在西子灣看夕陽我一個人在那裡懷想想一段情不能有結果的悵惘想一個人不知他現在何方(不知他是否無恙)想想想盡是想起雲煙 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#3.[高雄人氣旅遊景點] 打狗英國領事館、西子灣看夕陽美景趣

逛完壽山動物園後,此時也已經是下午五點多,距離黃昏看夕陽時間越來越靠近,所以便決定搭小黃前往西子灣,趁著太陽下山還有段時間,我們就先往山上爬 ... 於 sofun.tw -

#4.【高雄鼓山-西子灣美食景點】柴山咖啡海韻戀歌.夕陽海景配咖啡

在高雄論及夕陽,西子灣絕對是首選,大概就像說到台北夕陽就會想到淡水一樣。沒得討論。 於 www.foodtigertw.com -

#5.#西子灣夕陽hashtag on Instagram • Photos and Videos

2818 Posts - See Instagram photos and videos from '西子灣夕陽' hashtag. 於 www.instagram.com -

#6.台灣「日落景點」推薦這7處!「關山夕照」入選CNN夕陽美景

西子灣 的「西子夕照」為高雄的八大勝景之一,要找到最佳的賞景位置,請走往海岸護堤的石砌欄杆。風景區內還包括了西子灣海水浴場、海濱公園、打狗英國 ... 於 today.line.me -

#7.蘿蔔坑與西子灣夕陽 - 中山記憶校園數位典藏

蘿蔔坑與西子灣夕陽. 蘿蔔坑與西子灣夕陽. Search this record. Transcript. 西子灣海堤著名的蘿蔔坑(已於民國100年進行改建) ... 於 contentdm.lis.nsysu.edu.tw -

#8.【高雄】打狗領事館.還去西子灣看夕陽嗎?西子灣隱藏夕陽景點 ...

西子灣 隱藏夕陽景點.外國人來台都到這裡祈福.大人小孩老人皆宜的拍照打卡聖地.高雄旅遊勝地.網美必去的打卡勝地 ... 於 josephood7.pixnet.net -

#9.夕陽攻略帶你玩! 西子灣古早味獨家曝光

高雄2018年最後夕陽很特別,因為韓市長將到西子灣陪著大家一起看日落,韓市長看準西子灣知名的夕陽美景,以及附近許多超夯景點。 於 www.chinatimes.com -

#10.西子灣風景區- 鼓山區- 高雄市 - 旅遊王TravelKing

西子灣 是一處以夕陽美景及天然礁石聞名的灣澳。這裡的夕陽是高雄八景之一,每當夜幕低垂時,漁船燈火閃爍其間及晚霞的照耀下,將大海點綴成海天一色的美景,常可見一對 ... 於 www.travelking.com.tw -

#11.不只西子灣!高雄「夕陽景點」TOP9推薦,從日落 ... - 日間新聞

西子灣 綿延的沙灘任由海浪來回拍打,金黃色的落日餘暉灑在海面上,這樣常在偶像劇中看見的浪漫畫面,相信任誰都覺得美極了,但來…… 於 www.daytime.cool -

#12.柴山- 西子灣。夢寐以求的夕陽 - 迷戀生活

一直渴望能看見從海平面緩緩沉落的太陽, 那是我幼年時期最愛畫的落日景象, 但過去在海邊所見到的夕陽, 最後幾乎都被天際線上的雲層所吞没, ... 於 prettyann.pixnet.net -

#13.西子灣風景區 - 高雄旅遊網

西子灣 的西子夕照為高雄八大勝景之一,每到日落時分,沿著海岸護堤的石砌欄杆,成為欣賞落日餘暉的最佳位置。 在西子灣不遠處,哨船砲臺之門額題字為「雄鎮北門」,字體 ... 於 khh.travel -

#14.會館簡介 - 西子灣沙灘會館

碧海藍天富藏靜美西子灣沙灘會館,座落濃濃文風中山大學校園,是大高雄唯一擁有 ... 連天,傍晚日落夕陽餘暉黃金閃耀,星空夜幕浮現一片月光海,每時每刻美景天成。 於 www.seasbay.com.tw -

#15.西子灣風景區高雄景點玩全台灣旅遊網

西子灣 位於高雄市西側,壽山西南端的山麓下,是一處有著夕陽美景及天然礁石的美麗港灣,西子灣原名「洋路灣」或「洋子灣」,曾經有位文學家曾肇昌寫了一首詩-「斜灣樵 ... 於 okgo.tw -

#16.台灣高雄市鼓山區西子灣的日出日落時間表

日期 日出 日落 日照時長 2021年01月01日 06:39:10 AM 05:25:55 PM 10h 46m 45s 2021年01月02日 06:39:27 AM 05:26:33 PM 10h 47m 6s 2021年01月03日 06:39:44 AM 05:27:12 PM 10h 47m 28s 於 sunrise.maplogs.com -

#17.西子灣看夕陽西子灣風景區 - QJIN

等景點;可觀海景,看夕陽地點為西子灣南岬頭沙灘地開放時間: 西子灣南岬頭沙灘地(每天9:00am~日落) 圖文【高雄八景之一西子灣夕陽】那一抹醉人的夕陽〔高雄西子灣風景 ... 於 www.adsdealersrvce.co -

#18.西子灣看夕陽 - Msmmp

有高雄八大勝景之一稱號的西子灣最著名的就是太陽西下的美景,壽山西南端的山麓下,為國家二級古蹟的英國領事館,. 是一處有著夕陽美景及天然礁石的美麗港灣,西子灣 ... 於 www.originalcrft.co -

#19.日落西子灣!在「海韻戀歌」看海的這一刻 - Yahoo奇摩

柴山山海宮的周邊除了民宅外,還有許多咖啡廳、餐館,因為地形之故,處處能欣賞到西子灣的海景、夕陽。 於 tw.yahoo.com -

#20.高雄市--西子灣夕陽 - 隨心所欲查爾斯- 痞客邦

在還沒結婚前,常常跟老婆兩人開著車到處跑, 那一年訂了高雄福華後,一路上由二高往南跑, 因為每個休息區都下去晃一晃,由新竹開到高雄開了六個多 ... 於 g8906011.pixnet.net -

#21.【高雄Kaohsiung】海洋天堂歐風餐館Escape 41 欣賞西子灣 ...

【高雄Kaohsiung】海洋天堂歐風餐館Escape 41 欣賞西子灣夕陽的. 從大碗公咖啡旁邊的下坡路走下來也有不少間咖啡店. 蜿蜒曲折的山路顯得餐廳更隱密 ... 於 loveviaggio.com -

#22.景點‧高雄|夕陽美景著名的西子灣《打狗英國領事館》 - 小企鵝 ...

講到高雄,就絕不能不提到中山大學的西子灣. 西子灣除了有大片的海水域場,一到夏天就是避暑勝地. 還有西子灣邊的夕陽也是有名的景點. 於 pingu.blog -

#23.西子灣的夕陽 - Amazon.com

Check out 西子灣的夕陽 by Asia Recording Co., Ltd. on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com. 於 www.amazon.com -

#24.西子灣愛河搭捷運眺海景賞夕陽 - Luis國際資訊事務所

西子灣 愛河搭捷運眺海景賞夕陽2008年07月31日西子灣是高雄著名的觀光勝地,橘線的起始站就由這裡出發,10~ 30分腳程即能征服西子灣周邊的. 於 luis4949.pixnet.net -

#25.西子灣夕陽 - Mapio.net

西子灣 [Fish] 中山大學車輛入口 Taiwan 高雄市,中山大學校門。(2… 遠眺中山大學 西子湾 西子灣日落 国立中山大学 西子湾夕阳 西子灣 中山大學National Sun Ya… 於 mapio.net -

#26.西子灣| 台灣旅遊景點行程

西子灣 位於高雄市西側,北臨萬壽山,南瀕旗津半島,是一處以天然礁石及夕陽美景聞名的港灣,西子灣的美景是高雄八景之一,尤其黃昏時分,海天一色,美不勝收。 於 guide.easytravel.com.tw -

#27.西子灣夕陽沒露面韓粉看到韓國瑜超嗨

新科高雄市長韓國瑜在2018最後一天,來到壽山下的西子灣陪民眾一起欣賞日落,可惜天公不作美,整天不見太陽露面,只勉強出現幾抹餘暉,現場近兩千位 ... 於 newtalk.tw -

#28.打狗英國領事館的午後敘事- 西子灣夕陽篇章 - Skyscanner

西子灣 風景區是高雄西隅的美麗印記,登上英國領事館後,任由海風撫面,遠眺眼前港灣的日落美景,一點一滴地收藏心底。 於 www.skyscanner.com.tw -

#29.觀賞年度夕陽落日的最佳場所!最美時光就在高雄西子灣

高雄市政府觀光局11月初以「高雄暖呼呼」為主題,推出七條鍋物遊程,吸引不少喜愛美食的旅客來高,觀光局希望這波觀光熱潮能延續,將再次舉辦「2018西子灣 ... 於 travel.setn.com -

#30.不只西子灣!高雄這8處景點夕陽也超美 - woo.oh!

8處高雄夕陽景點推薦,不用到西子灣人擠人,也能將高雄的夕照收進眼底!,編輯們用心寫出最好玩最新奇的內容,絕對讓你看完收獲滿滿,請顧好錢包戴上 ... 於 www.woo-oh.com -

#31.#作品#高雄西子灣#夕陽 - B5 留言 | Dcard

好不容易回高雄,當然要來西子灣拍個夕陽,可惜的是那天沒有什麼雲,就有點小單調,夕陽快要消失了,-CHM. 12. 回應6. 我的好紅喔. 於 www.dcard.tw -

#32.【台灣】高雄旗津一日遊:西子灣夕陽、旗津渡輪交通

黃昏前,記得趕快搭船回鼓山渡輪站,前往西子灣看夕陽,最後在以美味又大碗的海之冰成為這一天最完美的結束。 高雄旗津景點推薦:旗後砲台、高雄搭塔 ... 於 blog.kkday.com -

#33.[高雄旅遊]西子灣看夕陽日落#台灣此生無憾的必遊無敵美景

高雄西子灣得天獨厚的天然礁石海岸與淺沙海水浴場,陸客最喜歡包團來這看日落。因應季節的不同,落日時間大約在5:10-6:00,隨著夕陽漸漸消失在海平面,水面反射的漸 ... 於 funtory.tw -

#34.西子灣十八王公廟看夕陽@ 喬治就己的部落格

人生缺少愛,猶如樹木少了花朵與果實。」~紀伯倫.黎巴嫩詩人未來的幸福是用現在來買的。世上總有一些人抱著成見的漏洞不放,對近在身邊的真理視而不見,最終和真理擦肩 ... 於 george3848.pixnet.net -

#35.熱搜高雄「西子灣6個打卡秘境」 柴山一簾幽夢美到沒天理!

將無敵夕陽加海景一次全收錄的「Terroir流浪吧」咖啡廳,白色基調的建築佐西子灣海景,已令人無法抗拒;再加上繽紛色彩的天然果昔、蝴蝶結造型水果 ... 於 www.upmedia.mg -

#36.音樂舞蹈美食歡送最後一道夕陽高雄西子灣陪你迎接2018

【高雄訊】為歡送2017年台灣本島最後一道夕陽,高雄市政府觀光局將於12月31日下午4點30分,在全台十大最美景點-西子灣觀景平台舉辦送夕陽音樂展演, ... 於 inmap.tw -

#37.【高雄鼓山景觀餐廳】白色戀人文創咖啡館WhiteLover Cafe ...

【高雄鼓山景觀餐廳】白色戀人文創咖啡館WhiteLover Cafe-柴山秘境/西子灣/看夕陽/喝下午茶/咖啡/飲料/約會好景點. 3831. 於 gtchao.pixnet.net -

#38.台灣「日落景點」推薦這7處!「關山夕照」入選CNN夕陽美景

西子灣 的「西子夕照」為高雄的八大勝景之一,要找到最佳的賞景位置,請走往海岸護堤的石砌欄杆。風景區內還包括了西子灣海水浴場、海濱公園、打狗英國 ... 於 news.openpoint.com.tw -

#39.價值270萬的夕陽!9屁孩相約西子灣「浪漫賞景」…嫌「天氣 ...

據了解,9名男女原本打算要趁傍晚時分,前往西子灣看夕陽,但因為外面天氣實在太熱,因此決定先在1人家中集合聊天,警方為此忍不住飆罵:「嫌太熱就 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#40.西子灣夕陽騷莎舞會|Accupass 活動通

4月連假不曉得去哪裡嗎?來西子灣參加夕陽舞會就對啦!給你滿滿3小時的好音樂、戶外室內場地隨你跳、超美西子灣夕陽,提早入場還可以在海邊踏浪、做日光浴, ... 於 www.accupass.com -

#41.不只西子灣!高雄「夕陽景點」TOP9推薦:柴山秘境、高屏溪 ...

不只西子灣!高雄「夕陽景點」TOP9推薦:柴山秘境、高屏溪舊鐵橋都有,日落看到夜景都可以. 於 www.popdaily.com.tw -

#42.高雄西子灣:柴山大自然有壯麗的夕陽,還有龍貓的家

高雄西子灣夕陽對台北人來說有非常大的吸引力(至少對我來說是這樣),既不必遠離市區又可以看到整片一望無際的大海,夕陽西下的時順手染紅整片海洋,如 ... 於 ppfocus.com -

#43.高雄|西子灣,來高雄一定要來的熱門景點,觀海踏浪賞夕陽的 ...

在清朝初期,西子灣被稱作洋路灣、洋子灣或斜灣,而在閩南語的諧音引申下,斜仔灣逐漸被稱為西子灣,傍晚時分西子灣夕照,是台灣有名的景點之一。 西子灣 ... 於 travel.yam.com -

#44.[高雄] 西子灣看夕陽@ Carol || Chia - 隨意窩

西子灣 ,每次到高雄必去的地方,不僅僅因為Garlic的研究所母校就在旁邊,還因為這裡有高雄最美麗的夕照,漂亮的海岸線和落日的夢幻光影,是一個可以看海、看夕陽, ... 於 blog.xuite.net -

#45.從西子灣到英國領事館 一路追隨高雄的夕陽 - 職場小妹愛玩樂

到高雄旅遊一定要租台機車,不用有太多規劃,說走就走囉~ 位在中山大學旁的西子灣,向來是相當熱門的景點,但今日卻人潮稀疏,不知是新冠疫情的緣故,還是大家都擠到 ... 於 q11334466.pixnet.net -

#46.高雄西子灣秘境海景咖啡店推薦|鹽埕區Terroir流浪吧|我心中 ...

Hello我是Viki,在高雄長大的我深愛這座港都,依山傍水的城市不論看過多少美麗的海洋,高雄美麗的海和夕陽一直在我心中推薦你我最喜歡的無敵海景咖啡 ... 於 girlsecert155.pixnet.net -

#47.【高雄】一起收集美麗夕陽吧!西子灣、舊鐵橋、海科館、柴山。

「夕陽無限好,只是近黃昏。」 某一天在討論行程的時候,突然覺得我跟H哥好像應該要來點浪漫的行程吧! 等日出,或追夕陽,或看星星。 於 disni.pixnet.net -

#48.觀賞今年最後夕陽西子灣.安平聚人潮 - 公視新聞網

歡送2016年,最後一抹夕陽,就在高雄西子灣和台南安平。因為連續假期,加上好天氣,吸引比往年更多的民眾,聚集現場。高雄的「開頂式」雙層觀光巴士, ... 於 news.pts.org.tw -

#49.[食記]高雄西子灣夕陽配海景私密景點-大碗公咖啡 - 痞客邦

位在中山大學往柴山方向的山上,藏著一間不起眼的咖啡店~ 狹小的通道,通過以後就是面海的無敵海景啦! 面海的海景位置通常都是首選,所以不易得! 於 app7831.pixnet.net -

#50.高雄西子灣:柴山大自然有壯麗的夕陽,還有龍貓的家 - 華文世界

高雄西子灣夕陽對臺北人來說有非常大的吸引力(至少對我來說是這樣),既不必遠離市區又可以看到整片一望無際的大海,夕陽西下的時順手染紅整片海洋, ... 於 www.aqiusha.com -

#51.我的最美角度 - 打狗英國領事館文化園區

夕陽 餘暉創造出美麗的漸層色彩! 西灣夕照4. 西灣夕照5. 西灣夕照6. Ho~Ho~Ho~這是聖誕老公公送給大家2013的聖誕. 你好!2014!你好!元旦夕陽!你好!西子灣. 於 britishconsulate.khcc.gov.tw -

#52.海洋、椰子樹/浪漫南國風情(小心勿入西子灣沙灘會館前

來到高雄玩到西子灣看夕陽是一定要排入行程的活動阿! 坐在礁岩岸邊吹著海風看著光線慢慢的昏黃轉暗圓滾滾的夕陽漸漸落下有種悵然若失的美感高雄西子灣 ... 於 wonderfood.pixnet.net -

#53.9學生相約西子灣看夕陽屋內集合避暑遭開單

高雄有一群男女學生相約傍晚要去西子灣看夕陽,但先跑到其中一人的家中集合,鄰居發現報警,9名學生全被開單;另外,苓雅區的年輕人嫌三級警戒生活 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#54.西子灣夕陽sunset

西子灣夕陽. 「夕陽無限好,只是近黃昏。」 提到夕陽, 來高雄這美麗的海港都市旅行的你就一定不能錯過,高雄八大勝景之一的西子灣夕陽! 於 sites.google.com -

#55.[高雄週記]西子灣/那些不同的日落景色 - 文字邊境‧換日線

西子灣 ,每日午後接近日落,總是聚上許多人,在岸邊看夕陽。天氣好的時候,天上藍天、白雲,搭著陽光橘橘紅紅的,把天色染得溫暖;陰天的時候,則是 ... 於 www.sun-line.idv.tw -

#56.高雄-無緣見的西子灣夕陽。更不可錯過~海之冰。

2012的盛夏,是環島第二次的衝動,也是戀上芒果牛乳的那一年。人在高雄西子灣,海之冰,一份難忘的爽快感。 這麼早離開墾丁。當然是有目的的啊! 於 louis5149.pixnet.net -

#57.景點資訊

西子灣 隧道開鑿於1927年,由海野三次郎負責建造,並於隔年10月完工,1933年正式 ... 這裡的夕陽是高雄八景之一,每當夜幕低垂時,漁船燈火閃爍其間及晚霞的照耀下,將 ... 於 kstown.chukps.kh.edu.tw -

#58.西子灣 - 鼓山區公所

西子灣位於壽山西南端山麓下,東邊依偎著壽山,南面隔著高雄港口和旗津相對,有黃澄沙灘、碧藍海水浴場,西子灣夕陽更是高雄八大景之一,海天一色的美景,美不勝收,黃昏時 ... 於 gushan.kcg.gov.tw -

#59.【高雄鼓山】西子灣觀景臺|擁抱一天之尾的夕陽餘暉

高雄西子灣的夕陽可是遠近馳名,每天都有許多熱愛攝影的朋友奔波前往,這次終於有機會來好好賞日拍攝一番,臨著海畔可以很貼近著看到日落,這種等待的 ... 於 www.fatnyanya.com -

#60.西子灣的夕陽(1986 - 魏顯權) 歌詞校園民歌系列※ Mojim.com

西子灣 的夕陽(1986 - 魏顯權) 作詞:魏顯權作曲:高醫貓我一個人在西子灣看夕陽我一個人在那裡懷想想一段情不能有結果的悵惘想一個人不知他現在何方(不知他是否無恙) ... 於 mojim.com -

#61.高雄~西子灣の夕陽- *花ㄦ~ Blog

西子灣 位於高雄市西側,北瀕萬壽山,南臨旗津半島,是走訪古蹟、欣賞夕陽的好去處。 周邊的景點有西子灣海水浴場、中山大學、海濱公園、打狗英國 ... 於 blog.udn.com -

#62.【遊記】西子灣秘境,找個秘密基地看海吧

「西灣夕陽」是「高雄八景」之一,真的很值得一看。 為什麼不在英國領事館或蘿蔔坑看呢? 因為陸客實在太多了,導遊和陸客在旁邊大聲嚷嚷, ... 於 kirasweet4ever.pixnet.net -

#63.高雄最美的才不只西子灣!13處在地最強秘境曝光 - 風傳媒

連假想到南部曬曬太陽放鬆嗎?說到高雄,許多人可能會想到駁二、西子灣或新崛江等熱門景點,但事實上,這裡還有著許多不為人知的美麗秘境。 於 www.storm.mg -

#64.不只西子灣!高雄「夕陽景點」TOP9推薦,從日落 ... - 中國熱點

西子灣 綿延的沙灘任由海浪來回拍打,金黃色的落日餘暉灑在海面上,這樣常在偶像劇中看見的浪漫畫面,相信任誰都覺得美極了,但來到高雄旅遊,總不能每次都去西子灣, ... 於 chinahot.org -

#65.【高雄西子灣景點一日遊】2021西子灣夕陽秘境、美食餐廳

2021高雄西子灣怎麼玩?西子灣景點(西子灣夕陽、中山大學、海水浴場、柴山秘境)、西子灣交通(捷運站停車)、 西子灣美食餐廳(高雄渡船頭海之冰、丹丹 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#66.【高雄景點】西子灣看夕陽 - 這是哈魯的小人物上籃

西子灣 看夕陽,單純拍照記錄~ ... Jun 28. 2014 01:22. 【高雄景點】西子灣看夕陽. 757. 創作者介紹. 創作者哈魯大大的頭像 社群金點賞徽章. 於 vip9854.pixnet.net -

#67.西子灣看夕陽 - 東方小飛飛

初三下午4點50分左右到了中山大學裡面的堤防那裡,太陽雖然有點變黃色,但是離海面還有一段距離。所以先坐在堤防上,慢慢等它下來。 之前在電視上看過有人拍日沒時的 ... 於 fei0630.pixnet.net -

#68.西子灣沙灘會館- 邀您來見證|2019年最後夕陽 日落之前

邀您來見證|2019年最後夕陽 日落之前, 我們為您準備了典雅的下午茶宴, 在恬淡愜意的氛圍中細細品味2019最後一抹的燦爛夕照。 於 www.facebook.com -

#69.【高雄旅遊景點】西子灣觀景平台

地點:西子灣觀景平台開放時間:全天候地址:高雄市鼓山區蓮海路20號門票:免費參觀以前西子灣大概就下車拍個照就走了現在變了非常多整理成了有走廊步道的觀海環境整條 ... 於 whuy123.pixnet.net -

#70.西子灣> 高雄市 - 交通部觀光局

西子灣 位於高雄市西側,壽山西南端山麓下,北瀕萬壽山,南臨旗津半島,為一黃澄碧藍的海水浴場,是一處以夕陽美景及天然礁石聞名的灣澳。距市中心車程約20分鐘,依山 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#71.西子灣風景區評論 - Trip.com

西子灣 風景區位於高雄市西側,距市中心約20分鐘車程,毗鄰高雄港。南與旗津半島隔海相望,北倚萬壽山,以擁有碧海金沙的海水浴場、夕陽海景和天然礁石而聞名。西子夕照 ... 於 tc.trip.com -

#72.高雄鼓山-西子灣風景區-西子夕照來西子灣看夕陽-xi zi wan

可俯瞰高雄港和西子灣風光的區域,區內有海灘、水族館、公園與風景優美的觀景點。(來源:維基百科) 西子灣風景區地址: 804高雄市鼓山區蓮海路70號西子灣夕陽西子灣 ... 於 www.lovefood.cc -

#73.西子灣夕陽 - 披著虎皮的貓

咪咪似顏繪by 紐約華盛頓廣場街頭藝術家. 咪咪的手繪新年禮. Menu. Search. Sidebar. 西子灣夕陽. 高雄西子灣柴山大自然~龍貓的家! 於 rainieis.tw -

#74.夕陽好美好美的西子灣,以及一點都不隱密的大自然。 - 背包客棧

偷偷趁著長官們不在,難得的優閒早晨,辦公室內格外安靜,魚哲這次在高雄的旅行要來介紹的是有美麗夕陽超佔記憶體的西子灣,以及曾經鮮為人知,中山人 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#75.百萬無敵西子灣落日美景 - 與旅行談戀愛

也有家族同遊的旅客,大家共同等著欣賞著這個屬於高雄西子灣的美景,那時我覺得高雄人真是幸運,生為高雄人是多麼的令人感到驕傲。 西子灣的日落美景是需要一點時間的等待. 於 jane0306.pixnet.net -

#76.高雄西子灣夕陽美景美不勝收| TravelWalker 看行程

名列台灣八景之一的西子灣,絕色美景得天獨厚,眺望海景視野遼闊無涯。 於 travel.walkerland.com.tw -

#77.【高雄八景之一西子灣夕陽】那一抹醉人的夕陽 - Livia's ...

來高雄這美麗的海港都市旅行,你一定不能錯過,高雄八大勝景之一的西子灣夕陽! 西子灣位於高雄市的西側,壽山西南端的山麓下, 是一處有著夕陽美景及天然礁石的美麗 ... 於 www.liviatravel.com -

#78.「哈瑪星文化專車」一起看山、看海、看夕陽

舊打狗驛(打狗鐵道故事館)(捷運西子灣站2號出口)→武德殿→西子灣隧道口→打狗英國領事館官邸→西子灣蔣介石行館→雄鎮北門→高雄代天宮→鼓山魚市場→打狗港都 ... 於 elaine913.pixnet.net -

#79.【高雄】高雄港‧ 西仔灣夕陽 - 不笑貓の微笑旅行

站旁有一條蜿蜒的小山坡道,通往高處的十八王公廟及史蹟文物陳列館; 這裡可遠眺高雄港,亦同時可以看到高雄八景之一西子灣日落西沉的美景。 於 niki423.pixnet.net -

#80.[高雄] 喝咖啡看西子灣夕陽

以前去西子灣只知道去上方的英國領事館喝茶看夕陽這一次去高雄才發現原來最道地的玩法是要騎車上山山上有好多間觀景的咖啡廳那裡才是看夕陽的絕佳景點我們選了一間大碗 ... 於 medusaluna2013.pixnet.net -

#81.高雄-西子灣夕陽-小港口篇 - Zi 字媒體

上次在西子灣大門口外試拍了夕陽, 搖搖黑卡測試後… 這次來到西子灣的內部,從廟的裡面一條小路進去…ㄧ個小小的小漁港~ 1.廟(天氣好的時候拍攝) 2. 於 zi.media -

#82.【送夕陽】看嘸!烏雲籠罩墾丁關山、西子灣遊客戲拍看板美照 ...

高雄西子灣今天傍晚也是烏雲一片,雖然不少民眾都來此想要觀賞2020年最後夕陽,但無奈失望。駕著相機在海邊準備紀錄最後落日的楊先生說,沒辦法,天氣狀況 ... 於 tw.appledaily.com -

#83.西子灣&旗津觀海暮日的時光 - 追夢の翅膀~生活點滴

高雄旗津的夕陽,是吸引不少人來此觀光的活動之一,除了啖海產、逛美食街外,近傍晚時分,已有不少人趨近海灘,準備迎接日落。 於 suhajai0630.pixnet.net -

#84.高雄西子湾风景区旅游攻略之夕阳 - 相约久久

西子湾 的景区简介:. 高雄西子湾风景区以夕阳美景和天然礁石而闻名,是情侣漫步、游客观光、亲友娱乐的胜地。西子湾不仅有一望无际的湛蓝海水、繁忙的天然良港,还有 ... 於 www.meet99.com -

#85.國立中山大學- 遊客評語- 看西子灣夕陽的好地方 - TripAdvisor

... 可以進行鼓山國立中山大學預訂查詢, 諮詢鼓山國立中山大學價格, 還可以找到鼓山國立中山大學官網, 鼓山國立中山大學網友評論如下:看西子灣夕陽的好地方. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#86.高雄『高雄西子灣夕陽』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

高雄市『高雄西子灣夕陽』 | 精選TOP 15間熱門店家 · 1.白色戀人文創咖啡館WhiteLover Cafe. 4.0. (1則評論). · 均消$150 · 2.海山花園咖啡館. 4.3. (5則評論). · 均消$350. 於 ifoodie.tw -

#87.日落西子灣 - fish3466的部落格- 痞客邦

日落,高雄地區最熱門賞點是旗津與英國領事館,今天我走的卻是另一個地方,中山大學內的西子灣海水浴場。雖然入園門票70元有點貴,但是懶得搭渡輪到旗津(往返20元)、 ... 於 fish3466.pixnet.net -

#88.西灣夕陽美呆了高雄港彩霞染紅水天一色 - 中央社

高雄港的落日彩霞美不勝收!近日黃昏時西子灣畔、高港碼頭岸邊吸引不少追逐夕陽落日的人潮,不僅情侶相偕浪漫同行,也有歸途中民眾流連忘返於落日紅 ... 於 www.cna.com.tw -

#89.#單眼西子灣夕陽| 攝影板| Meteor 學生社群

單眼西子灣夕陽. 2018/12/12 07:04. 小弟我用的是canon 40D 然後很久沒po文就偶爾來po一下唄. 來到大學每天都有西子灣夕陽可以拍一開始還很high的常常衝海邊看夕陽後來 ... 於 meteor.today -

#90.暖遊高雄!2016最後一抹夕陽在西子灣 - 自由時報

今年台灣本島最後一抹夕陽,將出現在西子灣,高市府邀請全台民眾元旦假期來高雄,來趟「暖遊高雄-跨年輕旅行」。高雄市觀光局指出,西子灣夕陽是全 ... 於 news.ltn.com.tw -

#91.西子灣- 维基百科,自由的百科全书

西子灣 ,是位於臺灣高雄市西隅的一個風景區,位於在柴山西南端山麓下,南面隔海與旗津島相望,是 ... 最北端傍柴山是一處由平灘和淺沙所構成的海水浴場,以及以夕陽及天然礁石聞名 ... 於 zh.wikipedia.org -

#92.西子灣風景區旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

南與旗津半島隔海相望,北倚萬壽山,以擁有偶碧海金沙的海水浴場、絢美的夕陽海景以及天然礁石而聞名。 西子夕照是高雄八大勝景之一,每到黃昏總是遊客群聚,欣賞遼闊海天 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#93.作文-西子灣的夕陽怎麼寫? - 資訊管理中心

西子灣 的夕陽「西子灣」原以為是因為它的景觀很美所以用古越國美人西施又名西子來命名以譬喻它如美人一樣美後來老師說曾經有一位文人寫了一首「斜灣樵唱」而「斜灣」 ... 於 qwe1014003.pixnet.net -

#94.[高雄]西子灣的海岸咖啡看夕陽<3 @ Lily's paradise - Lily Wang

決定在一個悠閒的午後和幾個許久不見的好友們(其實很忙?!)來去喝茶看夕陽落下時的美景,於是就晃到了西子灣上的海岸咖啡廳~之後還來了1次,真心覺得這個地方真的太讚了很 ... 於 mrlinda1993.pixnet.net -

#95.西子灣夕陽--令人懷念 - c1953tw的部落格

從小就聽說” 西子灣夕陽”很美! 從小看到大, ” 西子灣夕陽”仍是那麼美! 於 c1953tw.pixnet.net -

#96.西子灣看夕陽&打狗英國領事館@ amy&anthony的網路日誌

"西子灣"是高雄著名的觀光景點,幾乎到高雄的遊客都會來這兒看看。 ... 前預約就可以了,這天一到飯店我們就先預約了傍晚的接駁巴士,打算到西子灣看夕陽,順便逛逛"打. 於 amy0313.pixnet.net -

#97.高雄-西子灣 - GoTaiwan 台灣自由行攻略

西子灣 位於高雄市西側,壽山西南端山麓下,北瀕萬壽山,南臨旗津半島,是一處以夕陽美景及天然礁石聞名的灣澳,依山臨海、風景宜人;而西子灣夕照為 ... 於 www.gotaiwan.com.tw -

#98.敬老卡坐高捷橘線|高雄西子灣風景區:能發呆二小時就等夕陽 ...

敬老卡坐高捷橘線│高雄西子灣風景區:高雄觀賞夕陽的不二選擇,讓每天都在上演的景色為你帶來平凡中的感動。種滿棕梠樹的海岸與草皮交織, ... 於 egoldenyears.com