見習城市規劃師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦翰林寫的 鹿,島,教堂 和曾益冰,張玉妹,黃翠玉,劉榮欽,許國連,柯國壽,林淑嬌,邱淑姿,簡珠香,黃國忠,張淑宜,施金魚,林雪花,林淑懷,林淑緞,張麗雲,的 惜地:中區慈濟志工環保口述歷史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自白象文化 和經典雜誌出版社所出版 。

逢甲大學 財務金融學系 劉炳麟所指導 梅佳蓁的 地方創生的評估—以台灣南部地方創生案為例 (2020),提出見習城市規劃師關鍵因素是什麼,來自於地方創生、商業模式圖、個案分析。

而第二篇論文國立清華大學 教育與學習科技學系 蘇永明所指導 何奕慧的 杜威美學之剖析與應用─以STEAM與美感教育為應用範圍 (2019),提出因為有 杜威美學、經驗、思維術、美感教育、STEAM教育的重點而找出了 見習城市規劃師的解答。

鹿,島,教堂

為了解決見習城市規劃師 的問題,作者翰林 這樣論述:

發生在香港的故事,包含魔幻、地誌、建築、音樂、城市的集體,當然,還有愛情。 到目前為止,我走過的人生中從未在情感上受過這樣的衝擊。 眼前的人,我不認識,只是在這十數天,一同被關在只有我們的世界裡。 在放慢的時間軌道上,一起走過四季轉換下,屬於我們的城市之中而已。 不知從甚麼時候開始,見習建築師的他,在入睡後的世界裡,與陌生的她走在一起。他的城市,一個繁華而密集的亞熱帶小島,而另一邊的世界,是他城市的倒影,卻有著分明的四季,與幻化的集體回憶。連續數個夜晚,他與她,漫遊在只有他們兩個的這座城市。從中環的麥田,蓋雪的皇后大道,濃霧中的皇后碼頭,到凝結的維多利亞港,他

們在當代旋律的回響中,從地誌建築,一直走到柯比意,安滕忠雄,與卒姆托的教堂建築裡。 直到某個週末下午,在街角的路燈下,她出現在現實的這一邊,他與她,四目相交。 他的意識短路。 我把皇后碼頭與般含道的大榕樹, 安滕忠雄與柯比意的教堂, 從中環的麥田到銅鑼灣的草原, 珍藏在最深處的集體回憶裡。 然而妳偶然的進來, 我們都意識短路。 我們航行中的酒瓶所泛起緩慢而清晰的漣漪,在未觸及附近停泊的酒瓶前便淡淡退去。我們的出現,前行,經過,對這邊的世界,沒有半點影響,蝴蝶效應在這裡不會產生。 我們在這裡不會被遺忘,同樣不曾被記住。這是一片記憶沉

澱的海。

地方創生的評估—以台灣南部地方創生案為例

為了解決見習城市規劃師 的問題,作者梅佳蓁 這樣論述:

台灣國家發展委員會將2019年訂為「地方創生元年」,學習日本因人口高齡化與少子化,以及欲遏止城鄉差距逐漸擴大和都市人口壅塞問題,而在2014年開始推動的「地方創生」計畫,以解決一些社會問題,在較落後的地方鄉鎮創造就業機會與產業,讓地方能夠建立具地方特色的自主產業模式。為使地方創生計畫得以成功在當地順利發展,並且達到能夠永續經營的終極目標,事前的評估作業尤其重要,不僅可以使中央及地方相關單位與投資方明確地客觀評斷創生計畫是否具可行性,也能有效地減少資源的浪費。本研究將參考過去地方創生文獻所提及的成功關鍵因素,研擬地方創生案的商業評估模式,並提出地方創生商業模式圖,作為客觀的評估架構,再以台灣南

部的地方創生案做為個案分析,探討評估其是否具可行性。

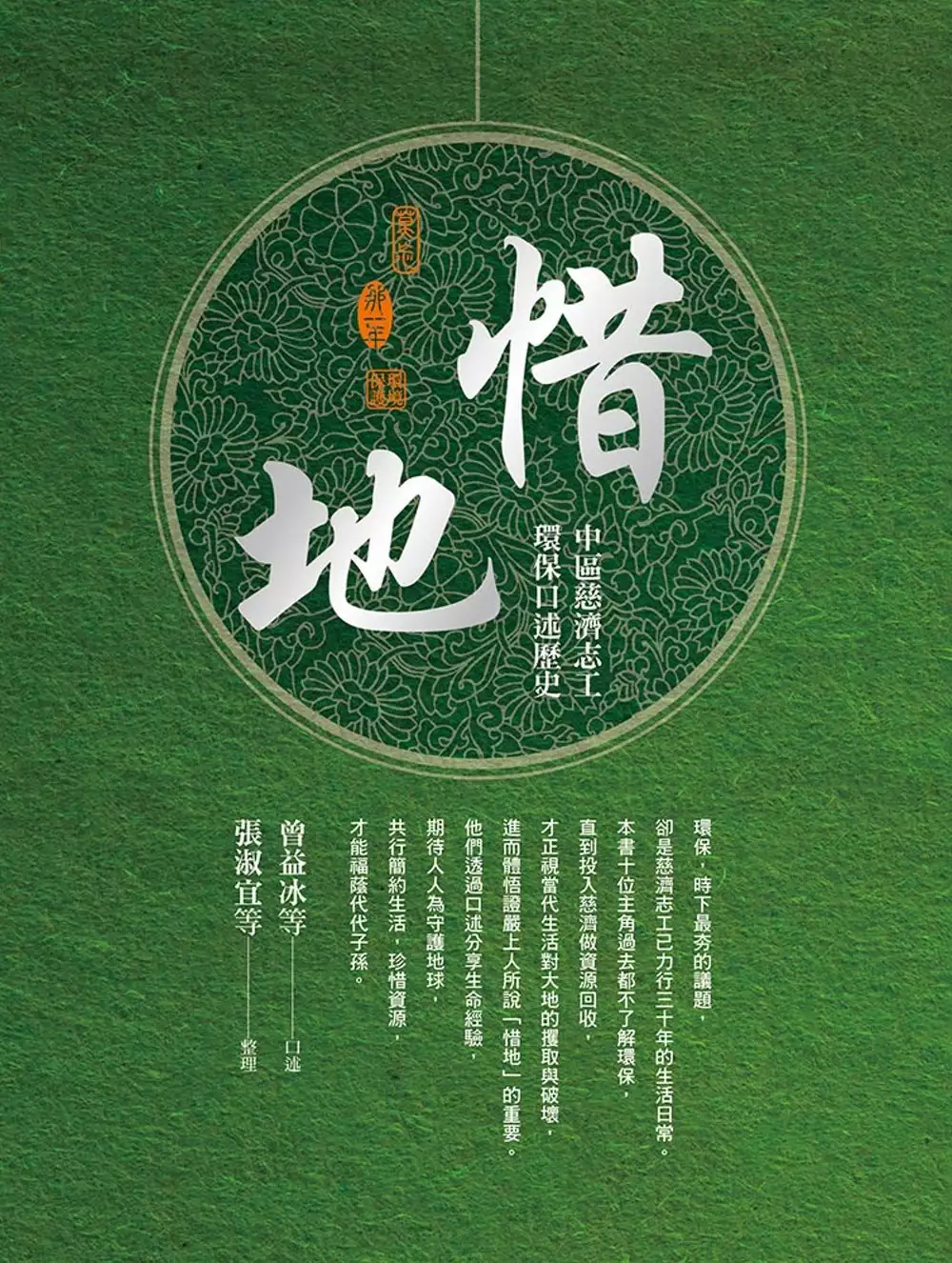

惜地:中區慈濟志工環保口述歷史

為了解決見習城市規劃師 的問題,作者曾益冰,張玉妹,黃翠玉,劉榮欽,許國連,柯國壽,林淑嬌,邱淑姿,簡珠香,黃國忠,張淑宜,施金魚,林雪花,林淑懷,林淑緞,張麗雲, 這樣論述:

出於一分疼惜大地的心。環保志工用雙手膚慰大地,認為這是正確的方向,對的事情,做就對了。 環保,時下最夯的議題,卻是慈濟志工已力行三十年的生活日常。本書十位主角過去都不了解環保,直到投入慈濟做資源回收,才正視當代生活對大地的攫取與破壞,進而體悟證嚴上人所說「惜地」的重要。他們透過口述分享生命經驗,期待人人為守護地球,共行簡約生活,珍惜資源,才能福蔭代代子孫。 本書十位主角都是落實環保生活的慈濟志工,有人是參與三十年前的「吳尊賢社會公益講座」,聽到證嚴上人呼籲「用鼓掌的雙手做環保」,回家後就投入環保,並在鄰里間開枝散葉的「先行者」;有人是追隨先行者的腳步,繼而在社區帶動與推

廣的「共鳴者」;有人是默默投入,不遺餘力的「小螞蟻」。他們的口述不談學問、不論地位,只有疼惜物命、守護大地的用心,以及充分發揮人身使用權的生命價值觀。 承擔訪談記錄的慈濟人文真善美志工,平常負責記錄慈濟的社區歷史,此次藉由口述歷史方式,從訪談、聽打、聽校、整稿及考據的嚴謹作業中,記錄環保志工在中臺灣走過三十年的菩薩足跡,豐富慈濟史料,同時,為人間留下人品典範。 愛天惜地 感動推薦 「垃圾變黃金,黃金變愛心,愛心化清流,清流繞全球」。三十年前不經意地呼籲,三十年後的現在,環保已經成為國際大事,慈濟人做出來了,在全球十九個國家地區,有逾十一萬位環保志工,人人都是以臺灣為典範,

環保做得最好就是臺灣。臺灣無以為寶,以環保、善與愛為寶,這都是因為有一群環保菩薩的付出無所求,真正是覺有情的人間菩薩。每一位環保菩薩都有豐富的生命故事,都值得說出來,記錄成書,留下歷史紀錄。這是要為我們生生世世留歷史,成為後人的學習典範,是為了替後代子孫造福、植福,為了清淨大地;每一個人要「從我做起」。──證嚴法師(佛教慈濟功德會創辦人) 世界各地有許多為環境獻身的志工團體、保育中心,慈濟大家庭也在上人的帶領下,透過具延續性的環境活動,引起更多人們關注環境議題、響應環境保護,正視自身與環境間的相處之道。如同上人所說,期許人心虔誠,愛心凝聚,透過每一個人的力量去改變,減輕地球的負擔。──

林佳龍(前臺中市市長) 他們共同的特質就是樂觀、感恩、惜福、毅力及永不放棄的精神;他們都不是大人物,卻都是以自己一生成就環保的大英雄。他們是「善護念的環保菩薩」!──張皇珍(財團法人商業發展研究院副院長)

杜威美學之剖析與應用─以STEAM與美感教育為應用範圍

為了解決見習城市規劃師 的問題,作者何奕慧 這樣論述:

本論文旨在探究約翰.杜威之美學觀,以及探討其對於STEAM與美感教育推展的可能貢獻。首先經由杜威哲思的梳理釐清其美學觀的發展脈絡與核心內涵,接續再藉助歷史經緯的探尋找到杜威美學之於當下教育發展的應用與實踐可行性,再針對杜威美學進行綜合評述,期盼為杜威美學哲思的推展能有持平之論述。本研究認為立基於有機體與環境互動論述的杜威美學,仍然對於當下教育具有指引與參照的意義與功能。回應本文對於四大研究目的之探究,得到以下結論:一、杜威美學內涵乃是傳承其經驗論與思維術之哲思體系的圓滿作品;二、其在美學歷史發展脈絡中跨界現代與後現代,並與生活美學相契合,使得杜威美學對當下世代與教育具有時代意義與實務貢獻;三

、當下教育所重視的STEAM與美感教育發展脈絡雖不同,但在跨域整合的時代需求中,以生活為彼此融合的共同場域、且以動手做成為相互交織的最佳途徑;四、因而重視生活環境、強調操作互動、追求圓滿經驗的杜威美學將可以為美感教育與STEAM教育之發展提供可能的貢獻與可行的應用。