詩詞名句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王心帆寫的 粵劇藝壇感舊錄 (上卷︰梨園往事 下卷︰名伶軼事,全二卷) 和unknow的 水梅:莫澤熙盆景(簡體書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站作文詩詞名句解析- iRead eBooks 華藝電子書-首頁也說明:書名:作文詩詞名句解析,作者:林慶昭,出版社:好的文化.

這兩本書分別來自商務 和八方所出版 。

長榮大學 美術學系碩士班 沈政乾所指導 陳秀貞的 書畫藝術融入茶席之研究與創作 (2021),提出詩詞名句關鍵因素是什麼,來自於茶席、書畫藝術、茶席設置、文人茶席、席方創作。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 美術學系美術創作碩士在職專班 王瓊麗所指導 蔡瓊書的 景象.意象.心象–蔡瓊書繪畫創作研究 (2021),提出因為有 景象、環境議題、意象、自動技法、心象、抽象的重點而找出了 詩詞名句的解答。

最後網站古詩詞名句 - 漢語網則補充:1、春色滿園關不住,一枝紅杏出墻來。(葉紹翁) 2、不入虎穴,焉得虎子?(后漢書) 3、差以毫厘,謬以千里。(《漢書》) 4、長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。(李白) 5、百川東到海,何時復西歸? 6、倉廩實則知禮節,衣食足則知榮辱

粵劇藝壇感舊錄 (上卷︰梨園往事 下卷︰名伶軼事,全二卷)

為了解決詩詞名句 的問題,作者王心帆 這樣論述:

上世紀六十年代,「心園」在《華僑日報》上連載的《粵劇藝壇感舊錄》,內容豐富,種種梨園往事與名伶軼事,極具參考價值。經本書編者多方追查、細心考證,發現「心園」正是鼎鼎大名的「曲聖」王心帆。 《粵劇藝壇感舊錄》經整理成書,分上、下兩卷合共四百篇文章。舊報上的材料一如沉沙折戟,經整理磨洗後,頑鐵未銷,讀者得以細認梨園影事,得以重認曲聖廬山。 「心曲」展示了王心帆撰寫曲詞的超卓才華,這方面的成就早已得到世人的欣賞和重視;而《粵劇藝壇感舊錄》則在在證明王心帆對粵劇藝壇具有深厚認識——這方面的專業知識與成就,應該同樣得到世人的欣賞和重視。 【核心賣點】 ● 王氏為梨園前

輩,有「曲聖」之美譽,但生前潦倒、身後蕭條。生前雖賣文為生,但文稿能正式出版成書者僅有《星韻心曲——王心帆撰小明星傳》一種(初版成書於王氏在世之時)。王氏身故後,其作品大都散佚,亦無人整理。本出版計劃的40萬字戲曲專欄材料,相信既能充份展示王氏在戲曲方面的寶貴心得,亦同時保留了一代「曲聖」的心血文字。 ● 這批材料內容主要分為梨園歷史(以事為主)及名伶軼事(以人為主)兩大類,重編校訂成書後將成為戲曲研究者、戲曲愛好者的參考書。

詩詞名句進入發燒排行的影片

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

本集主題:「相聲百人一首」介紹

訪問作者:徐妙凡

內容簡介:

100篇詩詞 100段相聲

100則小品讀完 100首詩詞背好

存一片詩心涵育一顆獅子心 古典文學最佳啟蒙書

變形金剛宋朝就已經到達地球

陶淵明被腎結石痛得不能折腰

莎士比亞名句直抄湯顯祖的信

曹植七步成詩卻把鬍子哭掉了

《相聲百人一首》是以詩詞作為節目主軸,以二人對口相聲的方式呈現的劇本集。由馮翊綱與徐妙凡共同選編自三國曹操〈短歌行〉至明朝楊慎〈臨江仙〉,一千三百年間一百位作者的詩詞韻文,集結【相聲瓦舍】編劇團隊的文思,引申創作成一百段相聲小品。

全書以【相聲瓦舍】創造出的典型人物「七百四」取代傳統「逗哏的」,「五十九」取代「捧哏的」。「七百四」顯得「多」,活潑浪漫、不拘小節,但有點草包。「五十九」博學,但保守拘謹,甚至膿包式的腐敗,差一分才及格。

兩個人物一問一答,賦予古詩詞新說法:陶淵明為什麼不能折腰?白居易適合上電視購物頻道?梁州詞提醒您酒後千萬別開車;「碧雲天,黃葉地」其實是喜宴辦桌的菜色;武漢尋隱者為何不遇?因為封城啦!

作者簡介:

選編者簡介:馮翊綱

劇作家,劇場表演藝術家,臺灣最富盛名的相聲大師,【相聲瓦舍】創辦人,臺師大教授,本書總編纂。曾獲國軍文藝金像獎、中國文藝獎章、十大傑出青年薪傳獎、全球中華文化藝術薪傳獎。劇本創作三度入圍臺灣文學獎, 以《謊然大誤》獲獎。

選編者簡介:徐妙凡

臺師大表演藝術系畢業, 臺大戲劇碩士班研究生。參與本書原創發想,並寫作多數劇本。作品善用典故,文學質樸典雅,寓意深厚,是備受各方矚目的創意新秀。

協力製作/相聲瓦舍藝術群:

一九八八年創立, 正逢小劇場運動方興未艾, 主張回眸傳統, 積極創新,創作喜劇為本、相聲為形、幽默為神、文化為心的劇場藝術作品。

三十多年來,深受各方擁戴器重,是華文世界影響力深遠的藝文團體。

作者粉絲頁: 相聲瓦舍

作者粉絲頁: 相聲百人一首

出版社粉絲頁: 印刻文學

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

書畫藝術融入茶席之研究與創作

為了解決詩詞名句 的問題,作者陳秀貞 這樣論述:

茶席是沏茶、飲茶的場所,茶席分成狭義與廣義之分,狹義的茶席是單指從事泡茶、品飲或兼及奉茶而設的桌椅或地面。廣義的茶席則在狹義的茶席之外尚包含茶席所在的房間,甚至還包含房間外面的庭園。茶席,應以茶湯為靈魂,以茶具為主體,在兼具實用與美感之下,與其他的藝術形式相結合,構成具有獨立主體,但又有所表達的藝術組合。本研究以狹義的茶席為研究對象,彙整歷代文人之書畫當中與茶之相關文獻,再進行深度訪談及創作實踐,探討當今書畫藝術如何與茶席結合,梳理茶道藝術在茶席中行茶、茶席設置與茶空間之擺設等美感要求下,書畫創作如何能融入其中,達到相輔相成、相得益彰之功效。本文內容分為:第一章緒論,探討茶文化發展之脈絡,並

本研究動機與目的為探討如何將書畫藝術融入茶席,以展現茶席之真善美。第二章文獻探討,從文獻及歷代茶畫中彙整各時代不同的飲茶及茶席形式,以及對茶文化發展之影響。第三章書畫藝術融入茶席之機制與形式,基於文獻及深度訪談資料,探討書畫在茶席中出現之時機與呈現形式,以展現書畫在文人茶席中真善美之提昇作用。第四章作品解析及創作實踐,係以筆者參與茶席中席方創作之書畫作品,敘述創作理念與創作方式。第五章結論,總結本研究之研究發現與創作心得,從中思索未來茶席書畫創作之方向,以供未來茶席及書畫藝術創作者之參考,並達成書畫藝術創作要如何融入茶席中、書畫在茶席中的優勢與限制及書畫如何藉由茶道活動更貼近日常生活之研究目的

。關鍵詞:茶席、書畫藝術、茶席設置、文人茶席、席方創作

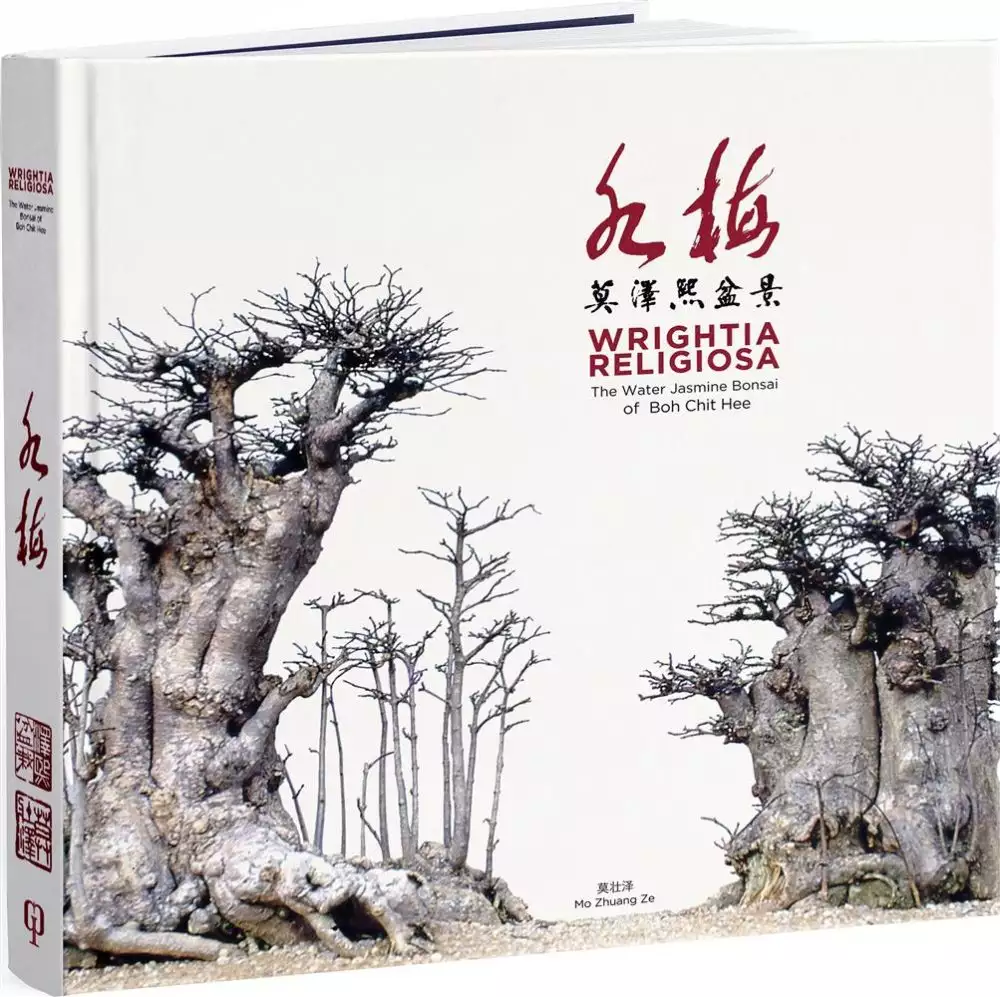

水梅:莫澤熙盆景(簡體書)

為了解決詩詞名句 的問題,作者unknow 這樣論述:

莫澤熙74載的人生歲月,先譜上一段音樂之旅,再鋪就一條盆栽藝術之路。2009年由他的遺孀杜青主編的《膠林,我們的母親》書冊中。11年後的今天,他的次子莫壯澤主編《水梅》一書,將父親後大半生致力於盆栽藝術,贏得新馬盆栽先驅殊榮的經歷,整理編輯出版。這是耀眼光芒斂收的台下、文學藝術修養日益澱積的莫澤熙,為自己默默開啟的另一扇藝術創作視窗。 在講求自然中巧施藝術處理,他的盆栽和盆景,自成一格、獨有韻味。在培育栽植盆栽植物及成型的過程中,作者不僅費心力照護,更以其文詩才華及悟力,尋思索求偉人詩詞名句,為一株株盆栽冠名,營造意境;時間助推移,耐心勤守候,最終兀自獨立為一道道

山川林野的風景。 本書刊載的500多幀照片,是主編莫壯澤用了10年的時間和精力用心修復的。他希望通過60年的攝影畫面,讓公眾重溫對盆栽藝術及中國南方派系盆栽風格的鑒賞,維護莫澤熙作為一個有遠見的盆栽藝術家的聲譽,讓莫澤熙生前已流失的盆栽傑作「復活」。 盆栽、攝影、音樂,在本書中莫壯澤將三者揉和在一起:以盆栽為主體,攝影為載體,並從音樂的感悟中定下程式設計基調,將父親的盆栽藝術提升到另一個層次。讀者看圖片、讀文章,將會碰撞出一種不同的欣賞火花。欣賞這對父子對藝術的專注、投入、鍥而不捨的精神!篇末,壯澤也展示了多年來利用工余時間培植守護的盆栽作品;其風格有承繼自父親,也有自我的追求和創

意,讀者且從中細細品味!

景象.意象.心象–蔡瓊書繪畫創作研究

為了解決詩詞名句 的問題,作者蔡瓊書 這樣論述:

從喜歡自然、師法自然到描繪自然進而走入自己的繪畫世界,藉由觀察、戶外寫生、照相寫實,把印象主義在光影、色彩的的處理與掌握,努力呈現在自己的作品中。因緣際會參觀趙無極畫展,喜歡他抒情山水抽象畫的風格,於是從早期景象系列逐漸走上意象、心象的創作系列,因此造就「景象.意象.心象」之研究主題。 筆者在創作歷程的轉折,藉由藝術史文獻資料探討,汲取相關知識例證,作為本論文的架構論述。順著藝術史的時間脈絡,本論文首先著墨於印象主義對色彩、線條、明暗、結構..等的藝術形式加以分析,其次再針對抽象主義的形式問題,加以探討研究。此外超現實主義的心理分析、媒材技法的運用,抽象表現主義,在創作過程的心理狀

態、創作方式是也是本論文研究之重點。 上述文獻資料除了引述藝術史外,尚包括美學、心理學、哲學等理論觀點,用以建立自己的創作理論基礎。第三章從藝術史流派作品中,根據其創作內容形式及媒材技法舉例佐證,除了以再現自然、環境議題為主,媒材技法多元變化,把畫室變實驗室,形塑自己的獨特風格。第四章根據自己作品內容,從發想、創作過程、創作理念,逐一加以分析解說。 最後,透過本研究,除了對自己的創作論述作一回顧與反思,在主題研究探討外加深對自己的了解,並期許自我對未來創作的展望。還有在環境議題上繼續發展並盼對環境現況能有實質的助益。

詩詞名句的網路口碑排行榜

-

#1.诗词名句- 经典诗句大全 - 古诗文网

诗词名句 栏目提供古代经典诗句的全文和赏析,包括春天诗句、夏天诗句、秋天诗句、送别诗句、思乡诗句、思念的诗句、爱情诗句、励志诗句、哲理诗句等经典古诗词名句 ... 於 www.gushiwen.cn -

#2.歷代詩詞名句析賞探源- 呂自揚- Google Books

歷代詩詞名句析賞探源, Volume 3. Front Cover. 呂自揚. 河畔出版社, 1980 - Chinese poetry. 於 books.google.com -

#3.作文詩詞名句解析- iRead eBooks 華藝電子書-首頁

書名:作文詩詞名句解析,作者:林慶昭,出版社:好的文化. 於 www.airitibooks.com -

#4.古詩詞名句 - 漢語網

1、春色滿園關不住,一枝紅杏出墻來。(葉紹翁) 2、不入虎穴,焉得虎子?(后漢書) 3、差以毫厘,謬以千里。(《漢書》) 4、長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。(李白) 5、百川東到海,何時復西歸? 6、倉廩實則知禮節,衣食足則知榮辱 於 www.chinesewords.org -

#5.100句最经典的古诗词,古代最美的诗词名句100句- 学啦学啦

1、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 2、死生契阔,与子成悦 3、两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮 4、相思相见知何日? 5、有美人兮,见之不忘,一日不见兮,思之如狂 6、人生若只如初见,何事秋风吹画扇 於 www.xuelaxuela.com -

#6.維港看雲/大灣區文化和大灣區文化建設\郭一鳴

筆者幾天前到銅鑼灣中央圖書館參觀甲子書學會舉辦的「嶺南曲韻動墨池」書法展,發現展出作品書寫的內容除了傳統的古代詩詞和名人名句,還有著名粵曲 ... 於 epaper.tkww.hk -

#7.詩詞名句品味「人生」【漢魏~唐宋詩篇】

詩詞名句 品味「人生」【漢魏~唐宋詩篇】 無法完整閱讀時請點此連結! 【前言】 你喜歡剖析人生嗎?對於人生,你抱持何種看法:是積極,或消極? 於 ku0315ku.pixnet.net -

#8.中華詩詞名句鑒賞| 曹華編著| 昌明文化出版萬卷樓發行

內容簡介 本書選入幾千年來我國詩詞作品中的上佳之作。這些詩詞流傳久遠、膾炙人口,具有極好的欣賞和實用價值。本書所選詩詞名句均注明朝代、作者、出處, ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#9.詩詞名句的人生感悟 - Google Books

Bibliographic information ; Title, 詩詞名句的人生感悟 ; Publisher, 出色, 2008 ; ISBN, 9866679497, 9789866679490 ; Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#10.诗词名句欣赏:想你,100句表达思念的经典诗句,值得收藏

诗词名句 欣赏:想你,100句表达思念的经典诗句,值得收藏 · 1、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。-柳永《凤栖梧》 · 2、死生契阔,与子成说。执子之手,与 ... 於 www.sohu.com -

#11.經典古詩詞名句_讀古詩詞網

詩詞名句 欄目提供古代經典詩句、詞句的原文和賞析、鑑賞,包括送別詩句、思鄉詩句、思念的詩句、愛情詩句、勵志詩句、哲理詩句、春天詩句、夏天詩句、秋天詩句等經典古 ... 於 fanti.dugushici.com -

#12.歷代詩詞名句的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

歷代詩詞名句價格推薦共312筆商品。包含268筆拍賣、19筆商城.「歷代詩詞名句」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#13.介紹工具書之一中國詩詞名句析賞辭典

呂先生書中所收的名句,上. 自《詩經》,下到民國,都有收. 錄,可說是材料豐富。此外書名. 雖是「詩詞名句」,但也收錄了. 歷代流傳民間的歌謠俗諺和一. 些不成篇的斷言 ... 於 140.128.103.19 -

#14.詩詞名句&人物典故 - 進擊的體育班- 痞客邦

詩詞名句 &人物典故 · 1.彎弓征戰作男兒,夢裡曾經與畫眉; · 2.天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙——(李白) · 3.醉月頻中聖,迷花不事君——(孟浩然) · 4.讀書 ... 於 glassheart8341.pixnet.net -

#15.詩詞名句 - 三度漢語網

詩詞名句. 熱門. 詩詞名句. 詩詞名句勸學詩. 2020-11-03. 詩詞名句反七步詩. 2020-11-03. 詩詞名句思鄉詩. 2020-11-03. 詩詞名句十誡詩. 2020-11-03. 詩詞名句田園詩. 2020 ... 於 www.3du.tw -

#16.诗词分类_诗词名句网

诗词 分类 · 田园诗 · 送别诗 · 山水诗 · 爱情诗 · 励志诗 · 边塞诗 · 爱国诗 · 悼亡诗 ... 於 www.shicimingju.com -

#17.古诗大全_诗词名句_文言文_诗词鉴赏-查字典诗词网

古诗大全栏目提供古诗词原文及鉴赏,包括古诗三百首、唐诗三百首、宋词精选、元曲精选全集及等唐诗宋词鉴赏、描写秋天的古诗,描写春天的古诗、思念家乡的古诗、送别 ... 於 sc.chazidian.com -

#18.很短,很文藝,很唯美的英文! Part.2 愛情名言佳句

... 名句浪漫英文佳言短句(中英對照). 【愛情2】101句唯美愛情英文短句 (中英). 【愛情3】最好的愛情,應該是讓你變得更好(中英). 【愛情4】50句愛情 ... 於 arielhsu.tw -

#19.经典古诗词名句篇一(1000+句) 点赞关注至一定数量即更新

1.疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 2.衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。 3.多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节4.今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月5. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#20.古典詩詞名句 - 勵志人生網

1、志士惜日短,愁人知夜長。——傅玄《雜詩》 2、生當作人傑,死亦為鬼雄 3、舉手長勞勞,二情同依依 4、床前明月光,疑是地上霜、舉頭望明月,低頭思故鄉 5、投我以木瓜,報之以瓊琚 6、月出驚山鳥,時鳴春澗中 於 www.zeelive.com.tw -

#21.詩詞名句 - 網上中文一分鐘

詩中的「名句」、「佳句」不單貼切地描寫當時的情境,更可以讓讀者體悟到人性的道理,例如︰ (1) 「向晚意不適,驅車登古原,夕陽無限好,只是近黃昏。」 於 www.rthk.hk -

#22.诗词名句_小红书

我对古诗词的独特鉴赏#惊艳千年的古诗词#古文今译#格局#写作#写作干货. 点击查看全文. 虞美人. 赞·326. 那些格局炸裂的千古名句(二). 於 www.xiaohongshu.com -

#23.詩詞名句賞析(五十六)

上一頁 上一層. 56、思若不來即須放情,卻寬之令境生,然後以境照之,思則便來,來即作文,知其境照不來,不可作也。 空海大師是一位非常了不起的真言宗祖師。 於 koyasan.org.tw -

#24.經典詩辭名句大全,古詩名句欣賞,詩詞名句精選 - 采詩網

經典詩辭名句大全,古詩名句欣賞,詩詞名句精選 · 白居易《吾廬》吾廬不獨貯妻兒,自覺年侵身力衰 · 孟浩然《陪張丞相祠紫蓋山,途經玉泉寺》望秩宣王命,齋心待漏行 · 鄭谷《 ... 於 cs.8s8s.com -

#25.詩詞名句(5667句)

詩詞名句 专题为您提供一些经典的、著名的古詩句的出处、作者、詩詞原文以及詩詞翻译以及赏析。 於 www.onazmoon.com -

#26.中國古典詩詞名句析賞 - 義守大學

科目名稱. 中文. 中國古典詩詞名句析賞 ; 科目名稱 · 英文. Aesthetics of Chinese Classical Poetry ; 科目歸屬. 請 þ 選 · 社會學門:□1.政治與法律□2.社會與人類□3.經貿 ... 於 www1.isu.edu.tw -

#27.古詩詞名句 - GetIt01

引用引用:紅葉的800句古代名人名言經典詩詞句- 華民詩...2011-06-11 善魚(唐.杜甫《春日憶李白》)9.拜迎長官心欲碎,鞭撻黎庶令人悲。(白居易《賦得... 於 www.getit01.com -

#28.古诗词名句【官方推荐】_搜狗输入法词库

(49). 古诗词名句【官方推荐】. 词条样例:. 清水出芙蓉 、. 天然去雕饰 、. 吟安一个字 、. 捻断数茎须 、. 文章千古事 、. 得失寸心知 、. 为人性僻耽佳 ... 於 pinyin.sogou.com -

#29.詩詞名句的優惠價格- 飛比2023年06月比價推薦

詩詞名句 價格推薦共306筆。另有歷代詩詞名句析賞探源、中國詩詞名句析賞辭典、中華好詩詞。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品 ... 於 feebee.com.tw -

#30.詩詞名句手册 - Google Libros

詩詞名句 手册 · Dentro del libro · Comentarios de la gente - Escribir un comentario · Términos y frases comunes · Información bibliográfica. 於 books.google.hn -

#31.歷代詩詞名句辭典 - 中文百科知識

《歷代詩詞名句辭典》里有歷代的詩詞名句。基本信息名稱:《歷代詩詞名句辭典》 作者:呂自揚編著頁數:821 開本:32 出版時間:1988年8月裝幀:平裝內容簡介《歷代 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#32.中華詩詞名句鑒賞 - PChome商店街

相信廣大讀者在學習、欣賞、運用中華古典詩詞名句時,本書必定大有幫助,值得典藏。 作者簡介. 曹華. 男,70後暢銷書作家,長期從事文字創作,致力於出版行業 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#33.关于写桥的名句列表

名句; 标题; 作者; 综合. 关闭. 著名诗人; 诗词标签; 诗词周边; 诗词名句; 年代诗人; 诗人故事; 史书典籍; 词牌名大全. 著名诗人. 诗词标签. 诗词周边. 诗词名句. 年代诗人. 於 www.shangshiwen.com -

#34.歷代詩詞名句析賞探源(合訂本) / 呂自揚編著- 國立臺灣大學

歷代詩詞名句析賞探源(合訂本) / 呂自揚編著 可在總圖書館 總圖5F楊雲萍文庫(點選下方「閉架書庫調閱服務」連結) (821 6025 1986)獲得 ... 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#35.古诗词名句集锦- 古诗名句鉴赏- 汉辞网

1、关关雎鸠,在河之洲 2、昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏 3、知我者,谓我心忧,不知我者,谓我何求 4、一日不见,如三秋兮 5、如切如磋,如琢如磨 6、青青子衿,悠悠我心 7、所谓伊人,在水一方 8、巧笑倩兮,美目盼兮 於 www.hydcd.com -

#36.詩詞名句與作者 - Quizlet

下列詩詞名句與作者的對應關係,何不正確? (A)但使主人能醉客,不知何處是他鄉/李白 (B)只願君心似我,定不負相思意/李清照 (C)我見青山多嫵媚,料青山見我應如是/ ... 於 quizlet.com -

#37.經典詩詞250名句 - 博客來

這些千古傳誦的詩詞名句,是古典詩詞精華,代詩人之思想、感情與智慧的結晶。 本書從歷代萬千首詩詞中,精選最經典,最值得閱讀記誦的名句2675句,並以現代人的思想和平 ... 於 www.books.com.tw -

#38.我怎樣編寫<歷代詩詞名句析賞探源> - 河畔出版社呂自揚專欄

「欣賞詩詞名句」和「由名句查作者,讀原詩」,是本書的兩大主題。 當初的構想 ... 總計全書共收古今詩詞名句1489句,如目錄所列複句之下句中的獨立名句也算在內,共有 ... 於 sites.google.com -

#39.《中国诗词大会》里这36句古诗词名句,是你不得不读的经典

同时《中国诗词大会》本着“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”的基本宗旨,力求通过对诗词知识的比拼及赏析,带动全民重温中华传统文学中经典的古诗词句,分享诗词之美, ... 於 baike.baidu.com -

#40.人民日報- 【中國古詩詞名句100題你能答對幾道?】...

中國古詩詞名句100題你能答對幾道?】 中國詩詞文化博大精深,佳句頻出。“曾經滄海難為水”、“沉舟側畔千帆過”、“花開堪折直須折”、“千淘萬漉雖辛苦”、“落霞與孤鶩齊飛” ... 於 www.facebook.com -

#41.【千古名句】那些经典的古代诗词名句(2)——红雨随心翻作浪

【千古名句】那些经典的古代 诗词名句 (2)——红雨随心翻作浪,青山着意化为桥. 千山舍. 立即播放. 打开App,看更多精彩视频. 100+个相关视频. 於 www.bilibili.com -

#42.經典詩詞250名句- 呂自揚| Readmoo 讀墨電子書

《經典詩詞250名句》電子書- 唐詩300首 非首首流行 詩詞250句 句句皆經典選經典詩詞255名句,都是名句中的名句。最生動活潑的賞析,不泥古、無匠氣 ... 於 readmoo.com -

#43.古诗网_诗词名句网_诗名_名诗大全

古代诗词名句,诗文大全,古代诗,古文名句网,诗词文网,古诗名句大全,古诗名句,古诗词,诗词名句,诗词名句大全,古诗词大全,古诗词名句,古诗大全,古诗词网,古诗词鉴赏, ... 於 www.gushici.com -

#44.電子書〉經典詩詞250名句 - udn 讀書吧

經典詩詞250名句. 作者. 呂自揚. 出版社. 河畔出版社/華品文創. 格式. PDF. 出版日期. 2021-03-26. 分級. 普通. ISBN. 9789579266574. EISBN. 9789579266628(PDF). 於 reading.udn.com -

#45.最愛詩詞:擁抱生命的永恆風景,念念不忘的詩詞名句

散文名家琹涵引領古典詩詞現代化風潮,繼《慢讀宋詞》《好詩》 精心挑選43則朗朗上口、貼近生活的詩詞名句從詩經的時代穿越到清代,縱橫閱讀詩詞、從初生到成熟期的代表作 ... 於 www.cite.com.tw -

#46.中國詩詞名句析賞辭典 - 三民網路書店

書名:中國詩詞名句析賞辭典,ISBN:9789579266482,出版社:河畔,作者:呂自揚,頁數:704,出版日期:2014/03/01,類別:中國特種詩歌總集. 於 www.sanmin.com.tw -

#47.名句- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

臺北市萬華區. 名言警句大全中外格言名人名言名句老人言人生哲理書. $159 - $299. 臺中市北屯區. New歷代散文名句鑑賞. $144. 新北市永和區. 詩詞名句錄共十冊. 於 shopee.tw -

#48.詩詞千古名句賞析- 人氣推薦- 2023年5月| 露天市集

詩詞 千古名句賞析網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。73年初版詩詞千古名句賞析第一輯大塊出版無劃記70I 中國詩詞名篇名句賞析上下冊李定廣 ... 於 www.ruten.com.tw -

#49.別只會「Happy birthday!」英文9金句送出你最窩心的生日祝福

英文經典名句變化型態:用「咖啡」展現深度與品味! 不落俗套的聊天起手式:極端天氣必學英文金句 · Line分享 articlefont. 英語學習. 熱門快訊. 走入校園 ... 於 www.gvm.com.tw -

#50.何世統書寫《詩詞名句欣賞》 - 國立臺灣歷史博物館典藏網

文物名稱. 何世統書寫《詩詞名句欣賞》 ; 登錄號. 2002.008.0073 ; 類別. 圖書文獻類> 藝術圖像> 藝術創作 ; 歷史分期. 1965-(1965迄今) ; 材質. 書籍. 於 collections.nmth.gov.tw -

#51.古代最美的詩詞名句100句 - 阿波羅網

1、衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴 2、死生契闊,與子成悅 3、兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮 4、相思相見知何日? 5、有美人兮,見之不忘,一日不見兮,思之如狂 6、人生若只如初見,何事秋風吹畫扇 7、入我相思門,知我相思苦,長相思兮長相憶,短相思兮無窮極 於 tw.aboluowang.com -

#52.詩詞名句錄共十冊 - 旋轉拍賣

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買詩詞名句錄共十冊. 共十冊,內容如照片所示 書冊邊緣和書盒皆泛黃 內頁無泛黃 單本長寬高約15*11*1.8cm 於教科書與參考書中找到 ... 於 tw.carousell.com -

#53.中文大作戰:修辭篇 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 詩詞名句,都用了「反問」手法。考考你,你懂得其中「真意」嗎? 3.設問的「自問自答」,跟歇後語的「比喻(謎面) + 解釋(謎底)」的表現方式有異曲同工之妙,例如:大水沖了 ... 於 books.google.com.tw -

#54.暗覺馨香巳滿襟(群芳佳木篇)-詩詞名句錄6 - momo購物網

詩詞曲賦. 暗覺馨香巳滿襟(群芳佳木篇)-詩詞名句錄6. 上一個商品 下一個商品 品號:8720205. 03/08~03/12 閱讀時光:85折. 滿 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#55.【英文語錄】200句適合放入簡介的英文佳句座右銘(中英對照 ...

200句適合放入簡介的英文佳句座右銘幫您整理好了!三大主題勵志、愛情、唯美英文句子讓你有多種選擇,每一組英文句子還有中英對照,讓你選擇出最能表 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#56.经典古诗词名句,古诗文名句大全-诗句大全 - 人生格言

1、衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 2、重叠泪痕缄锦字,人生只有情难死 3、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始乾 4、他生莫作有情痴,人间无地着相思 5、尊前拟把归期说,未语春容先惨咽 6、关关雎鸠,在河之洲 7、人生自是有情痴,此恨不关风与月 於 www.mouxiao.com -

#57.中国当代诗词名句300句- 诗人作家档案库

当代诗坛之颓废,不见诗词名句跃然纸上已久矣!中原诗词研究会为求诗坛之新生,立志搜集当代天下诗词之名句! 於 www.shirenzuojia.com -

#58.關于寫作的古代詩詞名句精粹 - 設計之家

1.文章千古事,得失寸心知------唐.杜甫偶題 2.一日不作詩,心源如廢井------唐.賈島戲贈友人 3.作詩火急追亡逋,情景一失后難 ... 於 big5.sj33.cn -

#59.诗词名句欣赏:这50句过目难忘的诗词,哪一句触动了你? - 新浪

诗词名句 欣赏:这50句过目难忘的诗词,哪一句触动了. 1.人生若只如初见,何事秋风悲画扇。 ——纳兰性德《拟古决绝词柬友》. 於 k.sina.cn -

#60.菩薩蠻‧端午(組圖) - 詩詞歌賦- 李唐風- 看中國網- (移動版) - 看中国

... 詩詞名句】青山遮不住畢竟東流去(圖) · 巔峰之美--最高水平的二十首宋詞(組圖) · 詩詞歌賦. 今日排行. 瓦格納兵變震驚習近平?傳火箭軍司令李玉超被抓( ... 於 www.secretchina.com -

#61.歷代詩詞名句析賞探源-優惠推薦2023年6月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到16筆歷代詩詞名句析賞探源商品,其中包含了文學,人文/地理,工具書/字典等類型的歷代詩詞名句析賞探源商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#62.古詩詞名句賞析App 讓你品嘗膾炙人口的經典名句 - 電腦王阿達

部落格文章的撰寫,需要用一些字詞與成語的用法是免不了的,更需要一些名句文字來形容,尤其膾炙人口的經典名句,但卻不知出自哪首古詩詞,來下載『古 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#63.詩詞名句

詩詞名句. 名句大全_古诗文网. 精選40句杜甫描寫雪的詩句描寫風的詩句鐘山風雨起蒼黃,百 ... 於 ninjalogin.fr -

#64.古詩詞名句賞析App 讓你品嘗膾炙人口的經典名句| 電腦王阿達

挨踢路人甲不是文科相關科系畢業,基於部落格文章的撰寫,需要用一些字詞與成語的用法是免不了的,當然也少不了要一些名句文字來修飾與形容, ... 於 today.line.me -

#65.呂自揚新書《中國愛情詩詞名句析賞》出版 - 人間通訊社

作家呂自揚古典愛情詩詞新書《中國愛情詩詞名句析賞》彩色版出版,精選最感人愛情詩詞名句,附現代觀點析賞和原詩詞,並配彩色插圖,全書圖文並茂, ... 於 www.lnanews.com -

#66.苏轼经典诗词名句100句,无法忘怀的经典诗词 - 澎湃新闻

苏轼经典诗词名句100句,无法忘怀的经典诗词 ... 试问岭南应不好,. 却道:此心安处是吾乡。 ... 但愿人长久,千里共婵娟。 ... 不识庐山真面目,只缘身在此山中 ... 於 www.thepaper.cn -

#67.古代最美的詩詞名句100句 - Pinterest

古代最美的詩詞名句100句. 1、衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。-柳永《鳳棲梧》 2、死生契闊,與子成悅。執子之手,與子偕老。-佚名《詩經邶風擊鼓》 3、兩情若是久長 ... 於 www.pinterest.com -

#68.詩詞名句錄(二): 友誼, 鄉情篇 - Google Books

Title, 詩詞名句錄(二): 友誼, 鄉情篇, Volume 2. Contributor, 尤季儀. Publisher, 萬里書店, 1986. ISBN, 9621401518, 9789621401519. Length, 116 pages. 於 books.google.com -

#69.中國詩詞名句鑑賞大辭典 - Google Books

中國詩詞名句鑑賞大辭典. Front Cover. 金陵, 1982 - 819 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's ... 於 books.google.com -

#70.詩詞名句錄(四)-寫境.狀物篇 - 萬里機構

中文書名:, 詩詞名句錄(四)-寫境.狀物篇. 英文書名:. 商品編碼(BARCODE):, 9789621402868. 國際書號(ISBN):, 9621402867. 出版社:, 萬里機構. 萬里書店. 於 www.wanlibk.com -

#71.影視劇中的詩詞名句,獨屬華人的浪漫 - YouTube

... 詩詞名句 , ... Got it. 影視劇中的 詩詞名句 ,獨屬華人的浪漫. Love music. Love music. 18.2K subscribers. Subscribe. 0. I like this. 於 www.youtube.com -

#72.精選70 句退休祝福語!將祝福和禮物一起打包送給上司、老師

當身邊親朋好友,或是上司、老師即將退休,去展開耀眼的第二人生,我們務必由衷地祝福他們的美好生活到來,因此在這篇文章裡,編輯整理了70 句退休祝福語, ... 於 blog.pinkoi.com -

#73.古詩詞名句賞析App 讓你品嘗膾炙人口的經典名句 - 挨踢路人甲

部落格文章的撰寫,需要用一些字詞與成語的用法是免不了的,更需要一些名句文字來形容,尤其膾炙人口的經典名句,但卻不知出自哪首古詩詞,來下載『古 ... 於 walker-a.com -

#74.中国诗词名句欣赏 - 情诗网

一画 一片冰心在玉壶 王昌龄 一人独钓一江秋 王士祯 一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。 贺 铸 一日不见,如三秋兮!诗 经 一夫当关,万夫莫开。 於 www.qingshi.net -

#75.中華詩詞名句鑒賞| 誠品線上

本書所選詩詞名句均注明朝代、作者、出處,並收錄原文,以便讀者對照、窺其全貌。每句詩詞加以準確的注釋和譯文,使之適宜閱讀,便於查考、運用,並且在賞析部分對每一首 ... 於 www.eslite.com -

#76.古詩詞名句賞析– Apps on Google Play

菩提本無樹,明鏡亦非臺。 同是天涯淪落人,相逢何必曾相識! 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。 願得一心人,白頭不相離。 山無陵,江水為竭。冬雷震震,夏雨雪。 於 play-dot-google-dotcom.gateway.web.tr -

#77.詩詞名句網 - 點子秀

2021第二屆「文豪杯」中華詩詞大賽初賽:即日起至2021年6月15日( 參賽+投票) 狀元( 1名) 1.創作獎金10000元 2.高檔小罐茶禮盒 於 news.idea-show.com -

#78.经典古诗词名句欣赏

这里是经典名句大全,提供诗词名句大全,经典古诗词名句欣赏,内容包括:古诗名句经典,古诗名句经典,最美古诗词,古诗词很有意境的名句,诗经中最唯美的句子, ... 於 rili.ximizi.com -

#79.古代詩詞名句賞析 - 淘寶

去哪兒購買古代詩詞名句賞析?當然來淘寶海外,淘寶當前有157件古代詩詞名句賞析相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#80.经典古诗文名句_古代诗词名句_诗句大全

诗词名句 大全栏目汇集古诗词中最最经典的诗句,这些古典诗句富含哲理、意境优美,或写景,或抒情,或托物言志,每一句都是千古绝句,很美很冷门,美到窒息,美到心醉。 於 www.wenwanci.com -

#81.書法常用經典詩詞名句100句- 壹讀

1.關關雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。(詩經) 2.老驥伏櫪,志在千里。烈士暮年,壯心不已 3.山不厭高,水不厭深 4.採菊東籬下,悠然見南山 5.晨興理荒穢,帶月荷鋤歸 6.山隨平野近,江入大荒流 7.清水出芙蓉,天然去雕飾 8.讀書破萬卷,下筆如有神 於 read01.com -

#82.歷代詩詞名句析賞探源(合訂本)-又名 - 讀冊

出版社:河畔,作者:呂自揚,出版日期:19840201,ISBN:957926600X,【二手徵求好處多】 於 www.taaze.tw -

#83.104年國語文歷年試題解題聖經(四)103年度

... 詩詞名句與作者的對應關係,何者不正確? (A)但使主人能醉客,不知何處是他鄉/李白(B)只願君心似我心,定不負相思意/李清照(C)我見青山多嫵媚,料青山見我應如是/辛棄疾(D) ... 於 books.google.com.tw -

#84.中华古典诗词名句赏析(社会篇) - 夏国柱 - Amazon.com

Amazon.com: 中华古典诗词名句赏析(社会篇): 9787508751085: 夏国柱: Books. 於 www.amazon.com -

#85.中國詩詞名句鑑賞大辭典- 高登偉- Google Books

Title, 中國詩詞名句鑑賞大辭典. Volume 1 of Zhongguo shi ci ming ju jian shang da ci dian, Dengwei Gao. Author, 高登偉. Publisher, 金陵圖書股份有限公司, 1982. 於 books.google.com -

#86.中國詩詞名句析賞辭典 - 金石堂

書名: 中國詩詞名句析賞辭典| 語言: 中文繁體| ISBN: 9789579266482 | 出版社: 河畔| 作者: 呂自揚編著| 出版日期: 2014/03/31 | 類別: 文學. 於 www.kingstone.com.tw -

#87.中國詩詞名句析賞大辭典- 周錦 - Google Books

中國詩詞名句析賞大辭典, Volume 1. Front Cover. 周錦. 金林文化事業有限公司, 1984 - Chinese poetry ... 於 books.google.com -

#88.新編中國文學發展史略 - 第 412 頁 - Google 圖書結果

... 詩詞名句,失掉散曲的質樸本色。如《恁闌人》(《江夜》):「江水澄澄江月明,江上何人搊玉箏?隔江和淚聽,滿江長嘆聲。」他刻意追求文字技巧,以詩詞作法譜曲,脫離了散曲 ... 於 books.google.com.tw -

#89.人民領袖︱守護文化根脈的赤子之心

總書記亦常常引用屈原名句,以溯民族精神之源流、辟與時俱進之路徑。 重視傳統節日、了解歷史典故、熟悉詩詞歌賦,習近平總書記在治國理政的實踐中 ... 於 politics.people.com.cn -

#90.勵志古詩詞名句 - 白雲飄飄網

勵志古詩詞名句好詞好句勵志古詩詞名句按字母分類B百川東到海,何時復西歸?少壯不努力,老大徒傷悲。(漢樂府《長歌行》)百學須先立志。(朱熹)寶劍鋒從磨礪出, ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#91.經典詩詞250名句 - Hami書城

書名:經典詩詞250名句,ISBN:9789579266628,出版社:華品文創,作者:呂自揚,出版日期:2021/03/22 00:00:00,類別:古典文學. 於 bookstore.emome.net -

#92.名句大全_诗词名句_古语名言 - 词典网

借与门前磐石坐,柳阴亭午正风凉 一帘红雨桃花谢,十里清阴柳影斜 有福伤财,无福伤己 知之者不如好之者,好之者不如乐之者 渐秋阑、雪清玉瘦,向人无限依依 以正治国,以奇用兵,以无事取天下 名为虚,智者不计毁誉;利为上,愚者惟求良善 冠必正,纽必结。袜与履,俱紧切 於 www.cidianwang.com -

#93.中華詩詞名句鑒賞(中華古文化經典叢書) | Pubu 飽讀電子書

中華詩詞名句鑒賞(中華古文化經典叢書) 出版社:青蘋果數據中心,作者:盛慶斌,本書搜集了大量的中華詩詞中的經典名句,並配有解析,如“一日不見,如三秋兮”、“樹欲 ... 於 www.pubu.com.tw -

#94.郭一鳴:大灣區文化和大灣區文化建設

筆者幾天前到銅鑼灣中央圖書館參觀甲子書學會舉辦的“嶺南曲韵動墨池”書法展,發現展出作品書寫的內容除了傳統的古代詩詞和名人名句,還有著名粵曲唱詞 ... 於 www.chinareviewnews.com -

#95.诗词名句赏析 - 书摘天下

地白风色寒,雪花大如手《嘲王历阳不肯饮酒》 一条藤径绿,万点雪峰晴《冬日归旧山》 隔牖风惊竹,开门雪满山《冬晚对雪忆胡居士家 古戍苍苍烽火寒,大荒阴沉飞雪白 凄凄岁暮风,翳翳经日雪《癸卯岁十二月中作》 於 www.shuzhai.org -

#96.詩詞名句 - 松竹梅

... 古文國學 · 古今趣聞 · 晨鐘暮鼓 · 詩詞名句 · 古文古事 · 相簿. 登入. 999999. 松竹梅. 詩詞名句. Mar 19 2015 22:15. 名言詩句(一) · Mar 09 2015 02:41. 竹詩. 於 west8283.pixnet.net -

#97.詩詞名句欣賞:這50句過目難忘的詩詞,哪一句觸動了你?

1.人生若只如初見,何事秋風悲畫扇 2.君埋泉下泥銷骨,我寄人間雪滿頭 3.平生不會相思,才會相思,便害相思 4.竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕? 5.落花人獨立,微雨燕雙飛 6.山中何事? 7.此去經年,應是良辰好景虛設 8.可憐無定河邊骨,猶是春閨夢裡人 於 kknews.cc -

#98.诗词名句大全|经典诗句大全|古诗文名句_学唐诗网

学唐诗网诗词名句栏目提供古代经典诗句的全文和赏析,包括春天诗句、夏天诗句、秋天诗句、送别诗句、思乡诗句、思念的诗句、爱情诗句、励志诗句、哲理诗句等经典古诗词 ... 於 www.xuetangshi.com