讓自己好過的關係心理學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦김반아寫的 我為什麼總是對媽媽發火?:別再糾結了,斷開情緒臍帶吧! 和姜賢植(Nudasim) 崔恩惠的 我已經忍你很久了!:學會剛剛好的生氣!八個真實故事讓你找回自我,不爆雷也不再忍氣吞聲都 可以從中找到所需的評價。

另外網站讓自己好過的關係心理學相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊 ...也說明:身為心理學者,聽過無數令人唏噓的故事,但特別是這件事情讓我掛心許多,因為我可以理解父親與兒子的立場,希望他們父子之間能夠坐下來好好的談談,確認彼此的心情。

這兩本書分別來自凱特文化 和方言文化所出版 。

國立臺灣科技大學 設計系 陳建雄、張文智所指導 楊騏鴻的 消費者購買玩具之消費行為 與兒童喜好玩具原因之探討 (2019),提出讓自己好過的關係心理學關鍵因素是什麼,來自於玩具、兒童、購買動機、考慮因素、兒童喜好、玩具喜好。

而第二篇論文中原大學 教育研究所 葉安華、鄧文章所指導 林敏妮的 至少還有你,至少孩有妮 (2019),提出因為有 親職化、自我分化、自我敘說的重點而找出了 讓自己好過的關係心理學的解答。

最後網站«被討厭的勇氣»讀後心得:被討厭就能獲得自由?而且是通往 ...則補充:不過幾年後,倒是出了這一本講如何變得幸福的阿德勒心理學書籍。 ... 目的是怕即使花時間做,老闆一樣覺得很糟,到時就沒理由讓自己好過了。

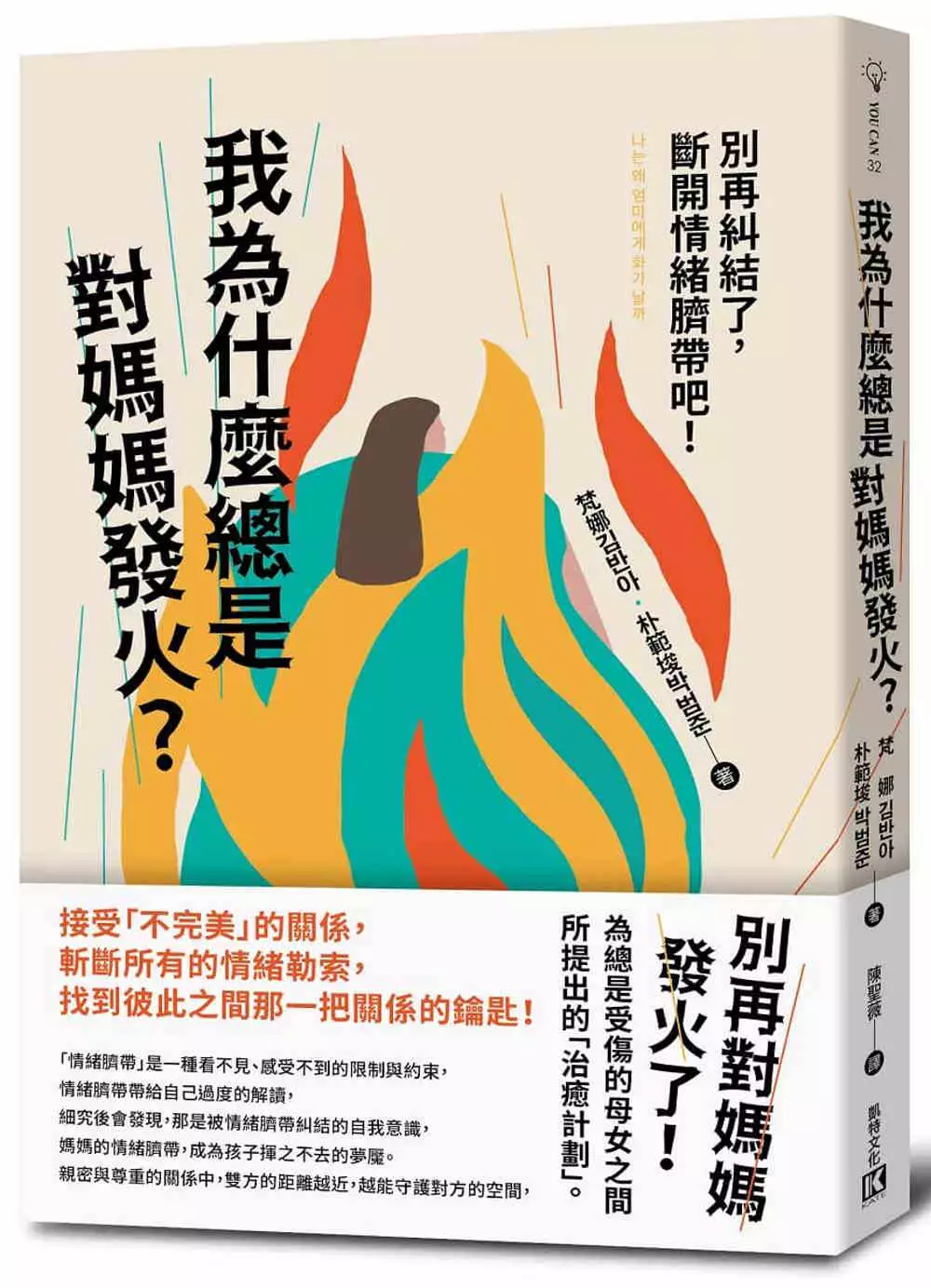

我為什麼總是對媽媽發火?:別再糾結了,斷開情緒臍帶吧!

為了解決讓自己好過的關係心理學 的問題,作者김반아 這樣論述:

別再對媽媽發火了! ——為總是受傷的母女之間所提出的「治癒計劃」。 接受「不完美」的關係,斬斷所有的情緒勒索, 找到彼此之間那一把關係的鑰匙! 「情緒臍帶」是一種看不見、感受不到的限制與約束, 情緒臍帶帶給自己過度的解讀, 細究後會發現,那是被情緒臍帶糾結的自我意識, 媽媽的情緒臍帶,成為孩子揮之不去的夢魘。 在各種親緣關係中,都可能被情緒臍帶所糾纏,事實上所有關係皆需要情感治癒,本書將範圍限定於其中最敏感的母親與女兒之間的傷(The mother wound),透過兩位女兒與媽媽的案例,在互相整理情緒臍帶的過程,建立正常的、美好的

母女關係,核心價值是懂得尊重對方的不同,進而帶出親密感與尊重之間的關係。 情緒有缺陷的母親從孩子出生開始就會開始出現情緒臍帶的關係,當女兒進入青春期時,就會出現衝突,此時,不懂尊重的情緒臍帶關係會讓母女都陷於痛苦。書中以案例方式提供母女之間會出現的問題及其根源,提供我們如何修補的契機與方式,找出母女之間互相尊重的一條路。 本書特色 ★本書專為與母親關係捉模不定的人,摸索出一套治癒方法,特別在親子關係中,更為敏感的母女之間,能否斬斷情緒臍帶(情緒勒索)、建立自信心,找出母女之間互相尊重的一條路。 ★YES 24網站高分推薦!由長久旅居國外,研究情感流域、情緒臍帶的梵娜博士的「

想法」以及對於身為韓國男性,有深切體驗與苦惱的朴範埈編輯的「問題意識」結合而成。

讓自己好過的關係心理學進入發燒排行的影片

#有字幕#心靈塔羅#療癒

影片所用的《厭愛症:情慾生活指引卡》

由「小瑜星座」贊助,關注小瑜星座臉書:www.facebook.com/Joannaccccc

募資活動已結束,未來想買請關注「大戶人家官網」選購https://www.dahupeople.com/

❤️關注我:

FB:(Anna安娜塔羅)https://www.facebook.com/profile.php?id=100063707199859

IG(Anna安娜塔羅):@hello _ms_anna

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=18d198s4jdobo&utm_content=4yvih4c

👉影片配樂:

YouTube免費音樂:

Just stay-Aakash Gandhi

愛你們❤️

❤️各位親愛的觀眾朋友你們好,我是Anna,

是一個用塔羅來療癒大家的心靈療癒者

頻道關於愛自己/塔羅與生活、靈性相關

❤️大眾占卜是一個心靈探索的工具,

塔羅牌和心靈牌卡也是,

探索你現在的能量來占卜未來可能的發生,

或是檢測當下與過去有沒有調整與平衡

❤️最後提醒大家,這是一個大眾占卜,

如果不符合個別狀況,請別胡思亂想,

占卜的目的是給你一個心靈思考的空間,

人生要怎麼過,

還是決定於你的意願唷!

👍👍請大家記住:「你是自己最重要的主人」,

選擇權也永遠在你們手上,請大家一定要好好愛自己

讓我們一起自我成長與探索和療癒心靈

👩🎨👩🎨👩🎨👩🎨👩🎨👩🎨

❤❤還想看到更多的Anna熱門影片❤❤

❤如果想探討愛情:

👉👉他對你的真實想法?接下來可能會?(限單戀/曖昧/復合)(有字幕,請開啟字幕)https://youtu.be/GS7q3mhVr_0

👉👉半年內讓我脫單吧!他的特徵?運勢?自身能量調整?(無時間限制)

https://youtu.be/zcNoKifEezE

👉👉最近有人暗戀你或喜歡你嗎?你身上吸引人的特質是

https://youtu.be/adRYwXhJR7w

👉👉(愛情限曖昧、單身)他對你們關係的看法是?

https://youtu.be/CUuxCottptc

👉👉你和他有機會嗎?他在想些什麼?

https://youtu.be/yTWHnLMKJ3k

👉👉(復合、斷聯)與你斷聯的他,想些什麼?你們有機會嗎?

https://youtu.be/oKK-DBtK2-I

❤❤想要自我探索或療癒:

👉👉最近宇宙要給你的祝福與療癒訊息?https://youtu.be/bXxhmbE1QvE

👉👉未來的你,想要對你說些什麼?

https://youtu.be/Sw-bDTGiuAM

👉👉你的心想要跟你說些什麼?

https://youtu.be/2Z3BpIMPH7M

👉👉你的人生任務與天賦 ?

https://youtu.be/znOlQ44vsIc

👉👉如何重新點燃人生的熱情?找回心中渴望?

https://youtu.be/KsJ2b1MRexE

👉👉你的靈魂深處想對你表達的愛

https://youtu.be/FQxj8tXcyqg

❤❤❤宇宙、天使們給你的指引與能量

👉👉你的守護天使想對你說?想要給你的祝福與指引(有字幕)https://youtu.be/a5awWyDK0vk

👉👉來自你的大天使、守護天使及宇宙萬物之神要給你的訊息與祝福

https://youtu.be/Lp5Jv7GEBo0

👉👉工作上,宇宙要給你的提點與祝福?

https://youtu.be/ynSMmOvZ9ek

👉👉你需要面對與克服的心魔,宇宙所要給你的能量https://youtu.be/_OReUThVT_Q

❤️❤️Anna副頻道上線啦:

快搜尋「Anna娜些年」心靈陪伴

有更多心靈陪伴、有趣的心理學等等,看到不一樣的Anna,一樣想要帶給大家療癒唷❤️❤️

消費者購買玩具之消費行為 與兒童喜好玩具原因之探討

為了解決讓自己好過的關係心理學 的問題,作者楊騏鴻 這樣論述:

隨著玩具產業快速變遷,台灣在玩具產業逐漸從製造端邁向設計端,一項玩具產品,除了兒童喜歡玩以外,還需要有消費者願意購買。本研究主要目的為幫助玩具設計者了解消費者購買玩具之消費行為與兒童喜好玩具之原因。首先本研究主要以紙本問卷探討消費者購買玩具之消費行為以及不同性別、年齡消費者在消費行為上之差異,並了解不同考慮因素對消費者購買玩具之重要程度影響。兒童喜好玩具之原因則採用親子訪談的方式進行,透過產品情感模型依照不同性別、年齡喜好玩具之原因進行分析,並針對家長選購玩具之看法進行補充,本研究發現如下: (1)消費者較容易因為「兒童生日」、「外出發現」、「兒童表現良好」、「過年過節」產生購買動機。而31

歲-40 歲以及41 歲以上之消費者會因為「兒童表現良好」產生購買動機顯著大於30 歲以下之消費者。(2)「安全性」為消費者購買玩具時首要考慮之因素,沒有符合安全性的玩具消費者通常不願意選購。「教育性」、「價格合理性」、「趣味性」、「兒童喜好」、「耐玩性」與「品質」等六項考慮因素若能達成消費者訴求,則消費者會提升購買玩具之意願,研發者能依照自己公司內部的需求與資源,擬定銷售策略,提升消費者購買玩具之意願。「造形」、「品牌」、「顏色」為消費者選購玩具時,較不會影響消費者購買玩具時的重要考慮要素。(3)消費者最常選擇「玩具專賣店」與「網路商店」作為購買玩具之管道,其中女性前往玩具專賣店購買玩具之

可能性大於男性。(4)在34 款兒童喜好的玩具中,兒童較喜歡能滿足成就感之玩具,就性別而言,男性兒童較容易受玩具功能之吸引,女性兒童則是以滿足成就感為主。以年齡而言,3-6 歲兒童著重於玩具外觀造形,7-9 歲兒童喜歡玩具帶來的成就感,10-12 歲兒童則重於玩具的遊戲體驗。

我已經忍你很久了!:學會剛剛好的生氣!八個真實故事讓你找回自我,不爆雷也不再忍氣吞聲

為了解決讓自己好過的關係心理學 的問題,作者姜賢植(Nudasim) 崔恩惠 這樣論述:

不敢生氣,身心會嚴重受傷,更是可怕的未爆彈! 做自己的「私密心理師」,找出情緒問題,也找回快樂 —不懂生氣,你怎麼做自己?!— 情緒無分好壞,更是「自我防衛武器」,關鍵在怎麼正確表達 懂「理解自我內心」心理技術,不僅建立自信,更擁有人際優勢 ◎憂鬱是「對自己的憤怒」,你知道嗎? ◎家庭暴力是會繼承的,別懷疑! ◎你很可能變成自己討厭的人,要小心! ★無人可以逃避的負面情緒問題 「你怎麼回事會搞成這樣?」「這世界原本就讓人如此疲憊嗎?」 面對他人與自我的情緒,究竟該如何應對,才能不傷己傷人?每個人都希望他人能對自己的情緒產生共鳴,希望對方能理解自己的想法,並且

得到認同。情緒就好比是自我內在的小孩,擁有最原始的渴求,希望被重視以及呵護。 對此我們必須聆聽對方的想法,同時也要適當地對他人表達自我情緒,要認知到表現情緒沒關係,並理解所有情緒都是對的,只要學會調整負面情緒以及傾聽他人聲音,人生就能因此而變得更加快樂。 ★不敢生氣?!你將付出更大的代價 「你可以生氣,沒有關係。」 許多人都認為,生氣就是不對,一生起氣來就會破壞關係,讓人受傷。但長期壓抑自己的情緒,反而可能會出現令人擔憂的一次性大爆發,嚴重時將造成憂鬱等精神問題。 這時需要做的是「認同」自己的情緒,憤怒需要調整,也必須適當的表現出來,才能讓別人願意聆聽與顧慮自己的情緒。

因為世上沒有不能生氣的人,也沒有不會生氣的人。 學會適當生氣,不再怨恨他人或責備自己,能得到情緒轉化成力量的經驗,是成功人際關係的根基。 ★八個真實故事,找到你自己的身影與問題 .不敢生氣 擔心被人指責、被人討厭,於是不斷的忍耐,好像自己的人生目標就是「不給別人造成麻煩」……。 .夫妻衝突 新婚變怨偶,在外過度隱藏自己情緒,將所承受的一切都帶回家裡,無處發洩的怒火就此燒向枕邊人……。 .壓抑情緒 努力讓自己感受不到,並隱藏負面情緒,想極力避免與人發生衝突,卻反而造成人際關係上的不足,當無可避免的衝突來臨時,只能選擇逃避……。 .說不出口 沉默是一種被

動攻擊武器,對人生氣只會默默隱忍,自認為自己是被害者,將永遠跳脫不出情緒的漩渦,認為所有的事都是別人的錯,覺得自己委屈、不被理解,這時不斷的沉默只會讓自己陷入更壞的境界。 .厭世憂鬱 厭惡自己、覺得世界都仇視自己、對自己的未來充滿悲觀、沒有幹勁、好想死……。 憂鬱是「對自己的憤怒」,人生不如意時,傷心與生氣是正常反應,顯露適當情緒之時,也需要努力學會把情緒轉化成力量,重要的是要對自己多出一點自信。 .情緒勒索 對人際關係的執著,產生了焦慮、不安全感、擔心被拋棄。因為恐懼對方離開,開始以恐嚇、自殘來威脅,企圖讓對方擔心、不敢離開自己……。自殘與自殺是對自己憤恨的表現,是為了不

想受傷所以傷害自己,然而這種作法卻給了對方莫大的壓力。 .童年創傷 幼年時父母的衝突,向自己投射而來的情緒,在內心形成了一股壓力。害怕人與人之間的衝突、難以承擔負面情緒的交流,這種預期性的不安若不及時得到緩解,將會對日常生活造成嚴重的影響。 .想被重視 一直覺得自己被排在第二順位,想被愛卻不被愛。想成為能討父母歡心的孩子,希望他人多重視自己的情緒。這時沉默只會帶來誤解,如何正確表達及自我調節,是通往自由人際的關鍵。 ★你也是心理師,「六項情緒檢測」自己就能做 所有情緒問題都有其心理機制,如何正確判別,並接納自我,將會是人生的一大課題。 本書特別收錄兩大心理單元,

藉由「心理小學堂」了解情緒的原因,以及大腦與情緒間的作用機制;另外「做自己的心理師」能幫助你了解目前的情緒問題,並根據結果進行探討及解決目前所面臨的困境,讓你在學會如何認同他人之時更懂得接納自己。 六項情緒檢測,自己做 .迴避型人格障礙 .被動攻擊人格 .憂鬱症自我查驗 .侵擾性情緒失調 .邊緣型人格障礙 .創傷後壓力症候群 本書特色 1. 八篇故事,依題而解,教你如何正確理解自己的情緒。 2. 六項情緒測驗,做自己的心理師。 3. 六堂心理學小教室,認識情緒與大腦間的作用機制。 專業推薦 許嬰寧|諮商心理師 洪仲清|臨床心理

師 諮商師好評不斷 社會總提醒人們「忍耐是美德」,但作者引證真實故事告訴你,「隱忍生氣」將會造成哪些心理疾病。這本書能帶給讀者勇氣,是重新理解與表達憤怒情緒的最佳獻禮。──樹林心理諮商中心主任 許又京 強烈推薦!不敢生氣,認為「憤怒」是負面的人一定得讀!你將目睹不顯露負面情緒而痛苦的故事,理解如何適當表達更有好人際。作者藉由傳遞情感共鳴,引導你理解自己、愛自己,並找出改變自己的線索。──諮商心理師 金智英 一本讓我感受到真誠內心指導的書。從溫暖視線看待來談者,時而點頭同理、時而有技巧地面質,每一篇故事都將完全溫暖你的心。──心理諮商中心喘息小院院長 崔京淑 作者簡

介 姜賢植(筆名Nudasim) Nudasim心理學學院與心理諮商中心代表,早期以「Nudasim心理部落格」倡導心理學大眾化,是韓國暢銷作家、心理學專欄作家及超人氣演說家,活躍於電視、廣播、報紙、雜誌等大眾傳媒,並於政府機關、企業、大學等進行演講活動。筆名「Nudasim」意指「誰都能接觸的心理學」,藉由寫作和演講,以簡單有趣的方式介紹真正的心理學給大眾。著有《第一次學心理學》、《讓自己好過的關係心理學》、《讀過一次就絕對不會忘記的心理學》、《從心理學角度觀看朝鮮王朝實錄》、《一定要知道的心理學》等。部落格:blog.naver.com/nudasim IG:@nudasim.

center 崔恩惠 在韓國諮商研究大學修讀完成諮商心理學碩士課程,曾任職於大學生諮商,現任「Nudasim心理諮商中心」諮商師,與各行各業的職人交心,並將感受想法與情緒以文字、繪圖等方式分享在社群網絡上多所好評,期望藉此讓大眾更靠近心理學。部落格:blog.naver.com/scstoosos IG:@graceu29r 譯者簡介 陳聖薇 旅居韓國近十年,現為自由譯者。喜歡透過文字翻譯傳遞韓國的日常、韓國的生活、韓國的各種不同能量。譯作有《音樂家被告中》、《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍部隊》、《為愛重生:找尋希望的翅膀》、《為了好好活著,我們最

終走向更壞》等書。電子信箱:[email protected] 前言 強忍負面情緒,後果難以想像 第一章 「我真的受夠了!」化解心中怒火 四處延燒的無名火──佳妍的故事 躲進廁所的不乖小孩 改變想法,讓情緒產生變化 比「事件」更重要的是「思考」 理性信念帶來安全感 可以哭、可以生氣,沒關係 第二章 婚前婚後兩面人的宿命,可以改變 新婚變怨偶的情緒風暴──南日的故事 只敢在家發火的男人 繼承父親的暴力男 被害人變身加害者 劇烈衝突帶來正面效果 第三章 卸下情緒隔離的防衛心,找回自我 喪失情緒的「酷女」──熙善的故事 扮演諮商師的受害者 情感離婚的和睦家庭 迴避型人格特質的挫

折 把自己情緒投射他人身上 說出不開心,才有機會開心 第四章 放掉被動攻擊武器,不再傷己傷人 生悶氣,幾乎搞砸人生──勝鍾的故事 被動攻擊更令人難受 難以抹去的記憶糾纏 自我中心的盲點 說不出口的誤會更深 第五章 厭世的無助感,徹底解脫不再憂鬱 活不下去的孤獨寂寞──勝元的故事 自己、世界與未來的「認知三角」 憂鬱是對自己的憤怒 霸凌後的無助感 反覆的受挫與習得無助 世界沒你想像的壞 第六章 癒合情緒勒索的傷痕,告別自殘 被佔有欲拋棄的女子──秀妍的故事 自我破壞的執著與挫折 帶著傷長成大人 誰能阻止自殘 理想化對象的艱難 第七章 撫平童年創傷,找回真愛的定義 容不下負面情緒的戀情──

敏京的故事 越親密就越害怕 用媽媽的眼光看世界 家庭中的三角關係 重回現場找出癥結 從自已觀點看到真相 第八章 打開嫉恨心的枷鎖,讓人際自由 總遭背叛的「嫉妒女王」──恩希的故事 誰願意當人生的配角? 不夠幸福的遺傳 有條件的「假愛」 沉默只會帶來誤解 心理小學堂 「認知錯誤」的種類 人類大腦中的「鏡像神經元」 「防衛機制」的類別 何謂「知識的降頭」 「習得無助」的科學實驗 「情緒智力」的四要素 做自己的心理師 「迴避型人格障礙」自我檢測 「被動攻擊人格障礙」研究診斷基準 「重度憂鬱症」診斷基準 「侵擾性情緒失調」診斷基準 「邊緣型人格障礙」診斷基準 「創傷後壓力症候群」診斷基準 前言

強忍負面情緒,後果難以想像 最近社群網絡常見「逼車」的影片,相當吸引人們的目光。某輛車從第二線道突然變換車道到第三線道,完全不顧及原本行駛在第三車道的車輛,幾乎處於相撞的危險狀態。 原本行駛第三車道的車輛,因為對方的危險駕駛而滿肚子火,於是也變換車道強行超車到前面,再以突然急踩方式進行報復。若這還無法發洩怒氣,更會多次急停刻意阻擋後方車輛,影片光看就令人倍感驚悚。 突然變換車道而導致危險,瞬間真會令人發怒,但因此故意做出可能產生意外的行為也不應該。在氣憤的情況下,不見得能夠像影片中的駕駛那樣,僅僅擋住後車而沒有釀成車禍。 近年來有許多類似這種因憤怒無法調節

而產生的案件,動不動就為了瑣碎小事起口角,進而演變成重大犯罪事件。從影片看來,因為小事而發脾氣,或是因無法調整憤怒情緒化,最壞的情況可能會威脅到他人的生命。 「生氣」是一種情緒,如火一般,若好好使用將對人們有益,但要是不知如何運用,不論是對自己或他人都將造成危害。在突如其來的憤怒之後,多數人多感到後悔,因為忍不住怒火做出攻擊性言語與行為導致失去工作、難以適應學校生活、夫妻離異等人際關係問題,甚至是面臨法律的訴訟。 那麼,生氣就一定不好嗎?不!極端地表現出憤怒雖是問題,但抑制怒火也同樣是個問題。長期以來到諮商所的來談者,多數是無法正確表現「生氣」這種情緒而讓自己承擔了許多痛苦。

他們多半是忍了又忍,明明在生氣卻又不發作,把忍耐視為理所當然,猶如一種毫無情緒的人那樣地生活著。 基本上,整個社會對於情緒表達這件事並不重視,以至於人們在這方面的技巧是生疏的,尤其是憤怒情緒更被擺放在禁忌的角度。諸如個性不好、無情、火爆等生氣行為,都會連結到「負面情緒就是不好」的這種根深蒂固想法,也在不知不覺中透過家庭、學校與宗教深入人心,特別是國內社會氣氛相較於個人更重視團體文化與共同組織之下,因憤怒會打破和諧必須積極控制的傾向又更形嚴重了。 人不可能完全沒有負面情緒,然而許多人面對負面情緒的錯誤觀念,反而造就了否定與抑制個人相當程度的情緒表現,當不平衡的情緒持續累積

壓抑,極可能造成身體出現如胸悶或胸痛等各種狀況,而最具代表性的也就是「火病」 *譯註:「화병」直譯為火病,準確來說是「抑鬱症」。 不久前諮商室來了一位身心都出現狀況的病患,由於長期抑制個人怒火而導致影響了人際關係,他可說是長期將生氣誤解為負面情緒的代表,認為生氣是一種錯誤行為,不僅會讓關係變差還會損害自身形象,所以擅長忍耐。 不過他在諮商過程中逐漸有所改變,認知並接受自己的負面情緒,也首度體認到表現情緒沒關係,理解所有情緒都是對的這一事實,於是開始學會了適當調整自己的情緒。 本書收錄不知如何正確生氣而生病的案例,他們有的因瞬間憤怒而爆炸,有的則過度壓抑而憂鬱,你可以藉由

這些故事,看到他們如何透過心理諮詢而能適當表現憤怒,學會調整負面情緒的變化與成長。若這能讓有著相似問題,也就是不斷忍耐、不斷自責的人獲得具體協助,那將令我們無比歡喜。 姜賢植(Nudasim)、崔恩惠

至少還有你,至少孩有妮

為了解決讓自己好過的關係心理學 的問題,作者林敏妮 這樣論述:

生長在一個「不怎麼說」的環境中,長大並不代表什麼就自然而然都會說了。習慣用文字說話的研究者,家中排行老大,為典型親職化小孩,成長過程與母親緊密連結。青春時期總是賦新詞而強說愁地表現,對快樂一知半解。每年四月除了家庭不間斷的慶生活動,四月亦是母親不敵癌症辭世、革命伙伴意外死亡無法實現承諾的日子,生死難解的課題,憂鬱最後成了診斷內容。與人預期或非預期的斷開連結,常使研究者感覺「厭世」,而親職化小孩常有主要照顧者的「影子」,慣於照顧他人鮮少關照自我,依賴困難使得面臨困境時常有獨自承受的「寂寞」,人我互動這種反覆的不良循環,研究者到了中年除了存在自我分化的困難,也說不清楚自己的困境及想要的人生。本研

究透過自我敘說的方式,探究研究者「自我」的消長,與母親、親職化小孩、悲傷失落、憂鬱、寂寞、自我分化等元素的關連,透過成長經驗的事件,從過程去捕捉對研究者個人的意義及探究隱而未現的「自我」生成的可能。理解研究者在家庭、社會環境中,如何看待及定位自己的位置。重新理解厭世、寂寞、影子對研究者的意義。研究歷程因親職化角色的干擾,感覺不時偏離研究目標,當研究者去探究此番歷程的意義,反而發現母職的擔待、說不出口的寂寞、分化不清而感覺一言難盡,原來是環環相扣的,研究者的模樣漸漸清晰,連研究者喜歡隱喻的表達,也不是獨立存在的問題。於是,研究者想要「四月好過一點」的問題上,透過自我敘說看見真正難過、困住研究者的

答案所在。且在敘說的過程中,透過對話及內省,研究者漸漸「賦能」給自我,練習說得更清楚,並且與人重新產生連結,這份研究無疑是給研究者最棒的一份禮物。

想知道讓自己好過的關係心理學更多一定要看下面主題

讓自己好過的關係心理學的網路口碑排行榜

-

#1.淺談心理諮商之青少年情緒管理作者

就青少年常遇到的問題,『赫克,一心理學家將青少年情緒問題又細分 ... 要提醒大家的是,紓發只是在釐清想法,會讓自己好過些,但如果說紓發只是一. 時的好過,讓自己 ... 於 www.shs.edu.tw -

#2.青少年憂鬱症與自傷行為之初探

美國國家心理衛生研究院(Nation Institute of Mental Health,NIMH)前 ... 減輕巨大痛苦或是從心理疾病中恢復,自我傷害者故意傷害自己來讓自己覺得比較好過,從痛苦的 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#3.讓自己好過的關係心理學相關新聞懶人包, 照片, 影片, 報導, 資訊 ...

身為心理學者,聽過無數令人唏噓的故事,但特別是這件事情讓我掛心許多,因為我可以理解父親與兒子的立場,希望他們父子之間能夠坐下來好好的談談,確認彼此的心情。 於 www.ettoday.net -

#4.«被討厭的勇氣»讀後心得:被討厭就能獲得自由?而且是通往 ...

不過幾年後,倒是出了這一本講如何變得幸福的阿德勒心理學書籍。 ... 目的是怕即使花時間做,老闆一樣覺得很糟,到時就沒理由讓自己好過了。 於 www.runawayup.com -

#5.【勵馨想想】停止情緒勒索,別讓親密關係窒息

情緒勒索(Emotional Blackmail)為知名心理學家蘇珊·佛沃(Susan Forward)發揚的詞彙。用來形容那些無法為自己情緒負責,在有意或無意中,用各種 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#6.學會剛剛好的生氣!八個真實故事讓你找回自我

做自己的「私密心理師」,找出情緒問題,也找回快樂 ... 著有《第一次學心理學》、《讓自己好過的關係心理學》、《讀過一次就絕對不會忘記的心理 ... 於 www.sos.org.tw -

#7.用指責別人,來宣泄怒氣!:一種隨隨便便就讓自己陷入無力的 ...

心理學 家相信小朋友常常利用責怪、否認、與逃避來回避可能的懲罰,間接地 ... 問題,然後跟所有的人責怪抱怨,你應該要怎麼做才能讓自己好過一點呢? 於 www.pinsoul.com -

#8.你今天吸收美好經驗了嗎? | 主題| 天下文化

她跟朋友聊天、運動、禪修,也去看了心理醫生,這些對她都有幫助。但她仍會感到強烈的悲傷,有時甚至會崩潰。 然後,她決定除了做一些讓自己好過的事情以外,也試著 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#9.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

這就是讓自己好過的關係心理學──你需要的和解、化解與解惑之書。 ◎稱讚會「迫使」鯨魚跳舞,而鼓勵卻令牠縱橫大海——稱讚心理學: 「你的能力好出眾,頭腦一定很好。 於 shopee.tw -

#10.Category Archives: 好好愛自己 - 愛心理

那些不被愛的種種,很容易使得我們活成了一座孤島,在人際或親密關係裡,難以肯定自己的 ... 心理學大師Yalom說:「要與另一個人建立連結,必須先與自己建立連結。 於 www.iiispace.com -

#11.《讓自己好過的關係心理學》:只稱讚「結果」,會帶來與期待完全 ...

The News Lens 關鍵評論網- 孩子們為了獲得大人們的讚美,會說謊、騙朋友,或是造成朋友的困擾,是因為他們知道只看結果,只要結果好就會獲得稱讚這個事實。 標籤: 讓 ... 於 flipboard.com -

#12.職場心理學 - 大大學院

用心理學洞悉職場關係, 學習最根基的人性溝通, 轉化職場逆境! 許皓宜教授. 國立臺灣師範大學心理與輔導學系研究所博士諮商心理師心理學領域暢銷作家. 於 www.dada-master.com -

#13.當你需要某人,但他卻無法滿足你怎麼辦?心理師:和伴侶要

家庭關係,愛自己不是不向別人要,而是用更多的方式去滿足自己。 ... 可以是心理師。 ... 三、向自己要:停止迫害自己,讓自己好過. 自己滿足自己, ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#14.閱讀人讀讀書《關係心理學》《我如何真確理解世界》《求善 ...

閱讀人讀讀書與你一起讀書、讀人、讀世界《 讓自己好過的關係心理學 》《我如何真確理解世界》《求善》《獅子追蹤師的生命指南》《當怪獸家長遇見機車 ... 於 www.youtube.com -

#15.心理文章

害怕孤獨憂鬱心理諮商/心理治療焦慮強迫行為伴侶關係情緒困擾同志諮商原生家庭與 ... 的甜食、重複播放的電影或音樂,儘管你想讓自己好過一些,但離去的人已然離去。 於 lumiere-counseling.com -

#16.【讓自己好過的關係心理學(相處難.怎麼兼顧對方開心而我不委屈.活出 ...

查無完全符合「讓自己好過的關係心理學(相處難.怎麼兼顧對方開心而我不委屈.活出自己想要的樣子)」的商品,以下是相似商品/熱門商品的推薦,或請您試試其他關鍵字。 於 www.pcone.com.tw -

#17.建立安全依附,首重有意識地幫自己在教養中回溫 - 親子天下

讓彼此都不好過的依附模式 · 有安全感的依附關係 · 安全依附是可以逐漸建立的,首重幫自己撐出空間 · 我們都有機會幫自己和孩子恆溫,打造安全依附的涵容空間. 於 www.parenting.com.tw -

#18.“凭什么让我替小叔还房贷”,婆婆:你敢拒绝,我就将你赶出婆家

我结婚时连房子都没有,还没来得及买房子,你就开始算计,你是存心不让我好过是吗?你不觉得自己太偏心小儿子了吗?我老公不是你亲生的吗?”. 於 www.163.com -

#19.「替你感到開心」比挫折時給予支持,更能決定關係的好壞

但是心理學家Shelly Gable和Gian C. Gonzaga在一篇名子很美的 ... 自我價值和自尊變得更低;尤其在愛情裡面,覺得自己不如另一半,會讓自己對這段關係 ... 於 www.family.org.tw -

#20.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

讓自己好過的關係心理學 :相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子? - 兩性相處, 姜賢植, 9789579654531. 於 24h.pchome.com.tw -

#21.活得自在、讓愛自己的人放心,是最重要的事!5段話提醒你

只不過是海市蜃樓消失,還給你一個本來面目而已。 孤獨,或許不好過,但並不可悲,那只不過是一種心理狀態,讓它和平共處就好。 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#22.自虐型人格障碍:我不想让自己好过 - 看点- 新浪

有人可能会觉得这很不可思议,因为我们都知道人的本性是趋乐避苦的,怎么会有人宁愿自己过得不好呢? 其实这在心理学上称之为自我挫败型人格障碍,即自虐 ... 於 k.sina.cn -

#23.刘必强| 前事不忘后事之师- 地方- 大北马- 大新闻笔 - 星洲日报

难道是速度带来的快感,让他们不知出事后的痛?难以理解的同时,我竟然觉得自己心理变态了。 这样的情况,说的是看飙车族翻车视频感觉“爽”的那个。 於 www.sinchew.com.my -

#24.你有職場「情緒耗竭」?10 個問題檢測,別為此毀掉前程

我們被告誡「以和為貴」,人跟人之間最重要的是維持「關係」和「面子」 ... 你是不是正藉由吃、或藥物或酒來讓自己好過一些,或只是讓自己不用去感受 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#25.讓自己好過的關係心理學(相處難.怎麼兼顧對方開心而我不委屈 ...

為什麼? ◎明明相愛,為何老是吵架吵沒完?真正殺死愛情的,不是變心,是移情。 ◎我怕上臺、怕人群、怕無法完成、怕回憶起…… 世上有沒有「不再恐懼」的心理學? ◎孩子不 ... 於 m.tw.mall.yahoo.com -

#26.有种人专门坑自己,不让自己好过 - 简书

致力于用心理学知识帮助人们过上心灵舒畅的生活。预约心理咨询QQ:2270596954。擅长情绪疏导,个人成长,亲子关系,婚恋矛盾,心理冲突,焦虑,社恐等领域 ... 於 www.jianshu.com -

#27.劈腿心理學:為什麼要劈腿?如何結束劈腿? - 失落戀花園

但當逃避沒有比較好過,反而引發更多的罪惡、愧疚、自責,甚至覺得混亂、孤單,那或許我們都需要擁有如同兩位故事主角的勇氣,回到關係裡頭,不再讓自己在 ... 於 inbound.tw -

#28.讓自己好過的關係心理學、真愛心理學、親密關係三角在PTT ...

在讓自己好過的關係心理學這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者changifeng也提到1. 作息健康的人喝水就夠了,而通常成年人會喝咖啡因或提神飲料,學生最常看到的是喝含糖 ... 於 bank.reviewiki.com -

#29.誠品推薦10本療癒系書單,寫給容易受傷的你 - Elle

來自韓國的心理諮商師說:「沒有任何一段關係,值得讓你遍體鱗傷!」 很多人即使和朋友、同事、家人等相處得不愉快,依然逼自己「再忍一回」繼續痛苦煎熬 ... 於 www.elle.com -

#30.报复渣男?并没有你想象中“开心”,警惕二次伤害!

爱自己,让自己的内心平安,从心理学角度来讲,这就是自己和自己建立“安全型依恋关系”。 或许有人不知道如何爱自己,最简单的做法比如:. 我们希望体验那 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#31.在意別人而受傷,怎麼找回快樂- 心理諮商 - Readmoo

用心理學療癒內心傷痕,不再為人際焦慮,真正做自己 ... 譯作有《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍部隊》、《為愛重生:找尋希望的 ... 於 readmoo.com -

#32.職場是一個大型的心理遊戲,你在裡面中計了嗎? - PressPlay

繼續待在一個「受害者」的位置,不但不會讓自己比較好過,還會對這心理 ... 不需要揪住傷口不放,讓對方傷害你更多、影響到你跟職場其他人的關係。 於 www.pressplay.cc -

#33.「心理師的口袋」推薦心理書 - Sheet2Site

日本人氣心理諮商師結合腦科學與心理學,安撫負面情緒,正向發展人際關係 ... 讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子? 於 www.sheet2site.com -

#34.【全新6 折】讓自己好過的關係心理學(任選三本免運費)

2022年6月超取$99免運up,你在找的【全新6 折】讓自己好過的關係心理學(任選三本免運費)就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#35.但不要靠我太近。逃避型依附為何害怕親密? | Superquiz

為了讓自己好過一些,他們會逃開造成自己痛苦的環境。 他們藉由否認自己的感覺、關係的重要性的方法,來保護自己不受到任何傷害。 於 superquiz.do -

#36.囉嗦是一劑毒藥?用「沒關係」代替囉嗦| 一流人 - 遠見雜誌

本文摘自《讓自己好過的關係心理學》一書,以下為摘文。) 於 www.gvm.com.tw -

#37.拒絕前的一句對不起心理學家:比直接拒絕更傷人 - 元氣網

拒絕是一種藝術,很多人為表達善意,在婉拒前會先道歉說「對不起」,但心理學家指出這種行為雖然會讓說者心裡好過些,卻會讓聽者感受更差。 於 health.udn.com -

#38.自虐型人格障礙:我不想讓自己好過 - 雪花新闻

其實這在心理學上稱之爲自我挫敗型人格障礙,即自虐型人格障礙或受虐型人格障礙。 她們的特徵就是甘願受苦、不斷自我傷害和自我貶低,不願意過得愉快,也 ... 於 www.xuehua.us -

#39.為何總會有人讓你的日子不好過?歐巴馬有一天想通了 - 工商時報

不論是朋友圈子,還是職場,人際關係都是一個讓人頭疼但又躲不過去的事。 ... 所有的人生都有不完美的地方,只有接受自己和這個世界的不完美才能幸福 ... 於 ctee.com.tw -

#40.这群WebAssembly大佬创业失败了:有时从JS 迁移到Wasm 并 ...

用户也很犹豫到底要不要在自己的代码库中引入全新Rust 工具链,而实际来看 ... 这次失利也让我们意识到:如果必然失败,那快速失败一定好过缓慢失败! 於 www.infoq.cn -

#41.對人容易心軟會推自己陷入困境!專家舉2故事告訴我們一時 ...

職場上,做人既不能耳根子軟,也不能太過心軟,否則就會讓自己陷入痛苦深淵,動談不得。諮商心理師林萃芬在著作《從習慣洞察人心》中就提到了這段 ... 於 lifestyle.heho.com.tw -

#42.一般常見的自我防衛機制

自我防衛機制:是指自我用來保護自己的一些心理策略,以避開正常生活過程中 ... 己招來很多煩惱,不但無法真正的面對問題,也導致不良的人際關係,且個. 於 www.heart.net.tw -

#43.讓自己好過的關係心理學: 相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈 ...

Jump to ratings and reviews. Want to Read. Buy on Amazon. Rate this book. 讓自己好過的關係心理學: 相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子? 於 www.goodreads.com -

#44.[情感心理學] 無法好好分手?也許你也有「分手恐懼心理」

且低自尊者通常難以意識到自己的低自尊人格特質,這類的人通常害怕孤獨和歸零重新開始。 在網路、社群平台交流逐漸取代實際互動的情況下,也讓FOBU 成為許多人在感情關係中 ... 於 herehear.com.tw -

#45.More content - Facebook

《讓自己好過的關係心理學》全臺各大書店好評發售中! 博客來購書連結➡https://reurl.cc/M7gVpv 誠品購書連結➡https://reurl.cc/M7gVp4 金石堂購書 ... 於 www.facebook.com -

#46.管他的: 愈在意愈不開心!停止被洗腦,活出瀟灑自在的快意人生

短時間之內,這招也許可以讓自己心情好過些,但是最終會讓自己欠缺安全感、變得經質、 ... 心理學家將這個概念比喻為「享樂跑步機」(hedonictreadmill),意指我們老是費盡 ... 於 books.google.com.tw -

#47.你的人生,總是在滿足別人嗎?這樣做,當回自己的主人

其他身心健康☀情緒☀情緒勒索常見於許多人際關係中,被勒索者讓勒索者以此手段 ... 「情緒勒索」(Emotional Blackmail)是知名心理學家蘇珊‧佛沃在《情緒勒索》一書 ... 於 www.edh.tw -

#48.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

書名: 讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?, 作者:姜賢植, 譯者:陳聖薇, 出版社:大是文化, 出版日期:2019/12/27, ... 於 tplaza.com.au -

#49.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

讓自己好過的關係心理學 :相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?。本商品只在樂天市場享有限定優惠單筆滿1500送100,多元支付再享高額回饋。 於 www.rakuten.com.tw -

#50.Webpac

讓自己好過的關係心理學 : 相處難, 怎樣兼顧對方開心而我不委屈, 活出自己想要的樣子? / ; 246, 13, |a엄마의첫심리공부:자녀관계, 부부관계부터고독감, 자존감까지 ; 250, |a ... 於 library.kcislk.ntpc.edu.tw -

#51.亿万千金太迷人 - 起点中文网

她居高临下的看着她道:“俞晶梨,我告诉不要仗着自己是韩氏集团千金都身份, ... “俞晶梨,你给我记住了,好戏才刚刚开始,若你安分点,我会让你好过 ... 於 book.qidian.com -

#52.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈 ...

請輸入欲查詢之書名/作者/出版社/貼上博客來商品網址 · 讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子? · 排名變化走勢圖 · 讓自己 ... 於 www.happyreader.cc -

#53.3招告別「報復性熬夜」 別再當睡眠小偷換取自由時間 - 康健雜誌

與夜晚相比,在白日刻意幫自己保留Me Time(即使是零碎時間也無妨),會讓人更加感受到擁有對生活的主導性。在心理上感受到自己對工作、生活與情緒的控制 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#54.優勢中心取向生涯諮商之諮商歷程與療效內涵探究

職場健康心理學(Occuptaional Health Psychology, 陳禹、黃詠香、DeArmond, 2005)已經發展 ... 8-4 重新覺察自我與關係,對自己感到信心、自我肯定. 於 epbulletin.epc.ntnu.edu.tw -

#55.亲密关系心理学 - Google 圖書結果

... 自己从来没有做好过任何事情,一种有害的挫败感就会导致他们永远缺乏自尊并一直沉浸在悲伤中。不要过度保护孩子,但也不要让他们觉得自己从来没做过任何正确的事情。 於 books.google.com.tw -

#56.心理師日常良帖 當對方不愛你,你該如何面對這份愛情失落?

有時候你會想要找到正面的例子,讓自己好過一點,所以寧願相信對方還是 ... 面對一個事實:對方對你沒興趣,對方沒有愛你到想要經營愛情關係,而因為 ... 於 www.wepeople.club -

#57.[讓自己好過的關係心理學--相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈 ...

我感恩一切,把挫折當考驗……正向看待一切──你會越過越糟。為什麼? ◎明明相愛,為何老是吵架吵沒完?真正殺死愛情的,不是變心,是移情。 於 www.mybookone.com.hk -

#58.關於我 - 心理師的口袋

從2005年開始接觸心理學到現在,這句話一直是我努力的目標。 ... 學點心理學,永遠不嫌晚——《讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己 ... 於 headshrinkerspocket.blogspot.com -

#59.面對悲傷失落先別急著壓抑

心理學 家Parkes將哀悼分為四個時期:(1)麻木期:失落後馬上經歷的 ... 著一種心理的疼痛,也會時不時的情緒發洩,為讓自己好過,甚至努力斷開自己和 ... 於 www.tip.org.tw -

#60.關於情緒|不讓生氣的自己吃虧的情緒轉換術!

以下提供兩本我讀過後認為很棒的韓國作者所寫的書,讀完之後才發現韓國人的思考真的是另一種不同的思想,推薦你也閱讀看看。 讓自己好過的關係心理學: ... 於 ladyemotions.com -

#61.史丹佛大學心理學講義,人生順利的簡單法則 - Google 圖書結果

職場人際關係比工作帶來的壓力更讓人痛苦人類是社會性動物想了解自己對工作的滿意 ... 開始策畫該請觀察身邊是否有需要幫助的人如果你正因為辦公室政治讓自己壓力滿點 ... 於 books.google.com.tw -

#62.別再欺騙自己了! - Medium

欺騙自我大概是每個人都不想承認,卻又時常發生的事。潛意識的思考模式也許會讓你從未察覺自己就是大說謊家,別太訝異,心理學家證實這是舉世皆 ... 於 medium.com -

#63.變態虎媽從小瘋狂打擊阿女!惡毒人身攻擊+覺得阿女會搶自己 ...

所以樓主一讀大學就自己搬出去住,沒跟家中拿任何錢,但仍然被阿媽情感勒索,話樓主不在乎她的感受才會搬走,甚至跟阿爸關係也變差,雖然在父母眼中,覺得 ... 於 www.weekendhk.com -

#64.蘇絢慧專文|先道歉,是因為重視關係的可貴 - 女人迷

也能讓做錯事的人,和有所損害的人,心理覺得好過一點。這是身為成人的我們,也要重新學習和練習的事。 2. 教育我們的下一代(孩子)正確道歉 ... 於 womany.net -

#65.哈佛大學最夯的選修課-「幸福課」(轉載自網路) - 上騰工商

他在哈佛開設的「組織心理學」與「領導心理學」的課程,分別獲選「最受歡迎課程」的第一與第三名, ... 然後問問自己,能做些什麼來讓自己感覺好過一點。5:簡化生活。 於 www.chvs.hlc.edu.tw -

#66.心理學 - 109 年特種考試地方政府公務人員考試試題

《解題關鍵》:佛洛伊德(Freud)精神分析理論、阿德勒(Adler)個體心理學。 【擬答】 ... 自己在家中處於何種地位,會影響成人時期與他人的互動關係。 治療目標:. 於 www.public.com.tw -

#67.寧可讓人討厭真實的你,也好過讓別人愛虛偽的自己 - 妞新聞

心理學 家榮格認為,每一個人都有「內向」與「外向」兩種性格,「內向」者較喜歡獨處、思考、自省,他們對於參加他人活動相對較不感興趣,不喜歡太熱鬧的 ... 於 www.niusnews.com -

#68.【親密≠不寂寞】心理學實驗解答「在一起也還是寂寞的原因」

(本文書摘內容出自《讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?》,由大是文化授權轉載,並同意VidaOrange ... 於 buzzorange.com -

#69.你是「隱形焦慮者」嗎?海苔熊說明3分鐘搞懂!認識焦慮

當然,為了避免隕石洞的引力蔓延,很多時候我們會戴上面具,讓自己能夠好好生活, ... 我認為,除了客體關係之外,榮格心理學、女性主義也討論過男性對女性複雜而矛盾 ... 於 www.booklife.com.tw -

#70.杏語心靈診所-談否認作用

心理防衛機轉是淵源於心理學大師弗羅依德的學說。 ... 考爛了是一種打擊,為了避免讓這種打擊影響我們,身體會啟動心理防衛機轉,例如「合理化」,來讓自己好過一點, ... 於 www.reangel.com -

#71.你總是想太多嗎?其實這是「反芻思考」!何權峰醫師教你

根據心理學家的研究,在煩憂的事情當中,約有一半根本不會發生,有百分之30 ... 當有萬全的準備來應付各項突發狀況,才不會讓自己碰到時自亂了陣腳, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#72.開卷書摘》離幸福越來越遠的「認同上癮」 - 健康

在關係中的不被認同以及被無視,經常性的影響自我情緒,導致自己總是跟著他人的評價 ... 譯作有《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍 ... 於 www.chinatimes.com -

#73.感情中,證明自己對或對方錯,一點都不重要!想要走得長久

文/陳永儀《感情這件事:五種角色,在愛的學習中遇見心理學家》、出版社/三采文化. 在親密關係中,好奇心,比好勝心更重要。 時間到了,我在候診間卻只看到小莉的 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#74.感到社交威脅?其實都是你想出來的!認清5大社交 ... - 信傳媒

研究指出,人經常給予自己地位獎勵,也就是進行心理學家所謂的向下社會比較,策略性的拿自己和處境或能力較差的人相比,讓自己心裡好過一點。 於 www.cmmedia.com.tw -

#75.相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?[79 ...

《大是文化》讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?[79折]是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找, ... 於 feebee.com.tw -

#76.你正在麻痺自己嗎?假紓壓真焦慮確認6件事

改善麻痺情緒第一步,必須先發現自己是否有麻木的症狀,用以下6點審視吧! ... 生活上難免會發生令人煩躁的小事,這時候一般人會為了讓自己好過一點, ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#77.封面故事/聯準會抑通膨提高短期利率、縮表雙管齊下

通膨已成全民公敵,切身相關的物價變動,最讓人感受到壓力。(歐新社). 紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)金融學副教授姚睿說,通膨現在是 ... 於 www.worldjournal.com -

#78.一段關係結束後,有沒有迅速擺脫悲傷和和孤獨的方法 ...

放下:想要解脫很難. 斯特拉:「哈利在四年前離開我,然後他馬上就再婚了。」 心理諮詢師:「我注意到你還戴著結婚戒指。」. 於 www.kobo.com -

#79.海苔熊為你點歌

這是女人迷與海苔熊合作的心理學點唱機,聽你說故事,為你點首心裡的歌。讓歌陪伴你成長,讓你再生命故事裡長出新的自己。 來信投稿請搜尋「女人迷為你點歌」 ... 於 songforyou.firstory.io -

#80.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

書名:讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?,原文名稱:엄마의첫심리공부:자녀관계, 부부관계부터고독감, ... 於 www.books.com.tw -

#81.報復不會讓人開心,只會愈陷愈深!從心理學角度分析復仇心理

美國維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)心理系助理教授大衛.切斯特(David Chester)表示,選擇復仇,是因為我們認為這會讓心情好過 ... 於 helloyishi.com.tw -

#82.人我關係之界定—— 「折衷自我」的現身

人自己的心理學,應先從發掘與分辨當代中國人能感受與理解的心 ... 顧自我與他人關係的相關理論與研究成果,旨在突顯人我關係在中. 國人自我建構中的關鍵性角色;第三 ... 於 web.ba.ntu.edu.tw -

#83.在新冠肺炎風暴裡,每一個人如何調適自己的壓力?

響我們的不單只是身體或是病的問題,而且還帶來心理的壓力與情緒問題,因為這項危機 ... 要讓自己好過,請先盡量維持正常的生活作息,要有適當的休息,盡量保持生活的 ... 於 www.mhat.org.tw -

#84.美國「媽寶男」真人秀太奇葩!兒子給親媽送女友同款內衣

金姆覺得自己倒像一個電燈泡,耽誤了這對母子「秀恩愛」,而馬特基本上 ... 把店員當場就給震驚了:「我雖然也不是啥心理學家,但是這絕對有問題啊! 於 vitomag.com -

#85.心理學家告訴你:培養伴侶「依戀感」能大幅降低出軌率 - 媽媽經

有的人有「公主病」、「王子病」,把伴侶當戰戰兢兢的「僕人」,他/她很累。這樣的家,這樣的兩性關係,只會讓人想迴避。別說是產生「依戀感」了。 最後, ... 於 m.mamaclub.com -

#86.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?[79折]11100895174很值得 ... 於 buy.line.me -

#87.女生語錄|心理學家的6個「革命宣言」:自由就是有被討厭的 ...

阿德勒他開創的個體心理學,為我們所有與人際關係相關的問題, ... 這樣的觀念其實不難理解,我們常常會利用不幸讓自己變得特別,而為了維持這樣的 ... 於 www.hk01.com -

#88.職場是一個大型的心理遊戲,你在裡面中計了嗎?

事實上,在職場中存在著「受害者」、「拯救者」、「迫害者」,在心理學中稱作「卡普曼 ... 繼續待在一個「受害者」的位置,不但不會讓自己比較好過,還會對這心理遊戲 ... 於 newsveg.tw -

#89.《讓自己好過的關係心理學》:只稱讚「結果」,會帶來與期待 ...

2020年2月15日 — 《讓自己好過的關係心理學》:只稱讚「結果」,會帶來與期待完全相反的成效 ... 在《稱讚讓鯨魚心花怒放的跳舞》一書中,我最喜歡的是書裡傳遞了一個 ... 於 www.thenewslens.com -

#90.重新愛自己!人生中最重要的關係,是你和自己的關係,心理諮 ...

身為一位心理諮商師,這份工作讓我有機會看到一般人看不到的面向── 一個人的內在。發現,許多外在非常成功的人,內心卻很痛苦,外表長相非常美麗的人, ... 於 www.vogue.com.tw -

#91.如何才能真正的自我改變(一) – 改變的步驟、以及最難的一點

若我們只是任由自己的心理防衛機制讓自己躲在不成熟的情緒中,就如飲鴆止渴一般→短期很 ... 或是想要透過「抵銷」的心理機制,做些輕鬆的小改變,讓自己覺得好過些。 於 www.darencademy.com -

#92.lolo - 【路路養生路】 自我和解乃養生活命第一步 - ETNet

幾十年來,G跟家人的關係都很差,談不上甚麼大仇恨,就是活在一起,大家 ... 讓自己好過點,就是養生活命的第一步,不是說這樣就可以長生不老,坦白 ... 於 www.etnet.com.hk -

#93.你是無法做決定,還是根本不想做選擇?心理師揭「選擇困難症 ...

心理 師揭「選擇困難症」的4大特質 ... 從依戀關係角度講,每一個自己的決定都意味著一個孩子的獨立,和母親的分離。 ... 等著別人做決定,總好過自己決定再後悔。 於 www.storm.mg -

#94.讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈

讓自己好過的關係心理學 :相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#95.現貨姜賢植《讓自己好過的關係心理學:相處難 - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購現貨姜賢植《讓自己好過的關係心理學:相處難,怎麼兼顧對方開心而我不委屈,活出自己想要的樣子?》大是文化,該商品由墨馬圖書音像專營 ... 於 world.taobao.com -

#96.面對成長焦慮,你要做的是找到自己 - 方格子

在人生的每個階段,我們所要面臨的課題都不同,心理學家艾瑞克森,提出 ... 我們可以在與世界互動的過程中更認識自己,不論是透過工作、人際關係還是 ... 於 vocus.cc -

#97.天下最難解的關係—婆媳關係

不論是婆媳、朋友、職場,只要人與人之間相處,一定會有摩擦,要讓自己日子好過,方法很簡單,就是不要太計較,讓自己學會去看對方的出發點與優點,會活得自在快樂些。所有 ... 於 veryhelp.tw -

#98.坏的关系也好过没有关系,如何面对被排斥和嫉妒? - 壹心理

怎么让自己优秀起来、行动起来呢? ... 因为,从存在主义心理学的角度来说,坏的关系代表我还存在;但如果没有关系,可能就代表了我的消失。 於 www.xinli001.com -

#99.告別內心小劇場,讓我們好好說話 - 天下雜誌

古人說「嚴以律己,寬以待人」,但從心理學的角度來看「嚴以待人,寬以律己」會更 ... 一套盔甲,用來保護自己的感受,合理化自己的行為,創造更多謊言來讓自己好過。 於 www.cw.com.tw