賽夏族名字的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦島嶼上的飯桌寫的 島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。 和奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自野人 和新自然主義所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出賽夏族名字關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立清華大學 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 陳芷凡所指導 徐院儒的 這山唱那山:陳永淘作品中的原客交響 (2019),提出因為有 海陸腔客語、純粹語言、原客同源想像、地球人、客家新民謠的重點而找出了 賽夏族名字的解答。

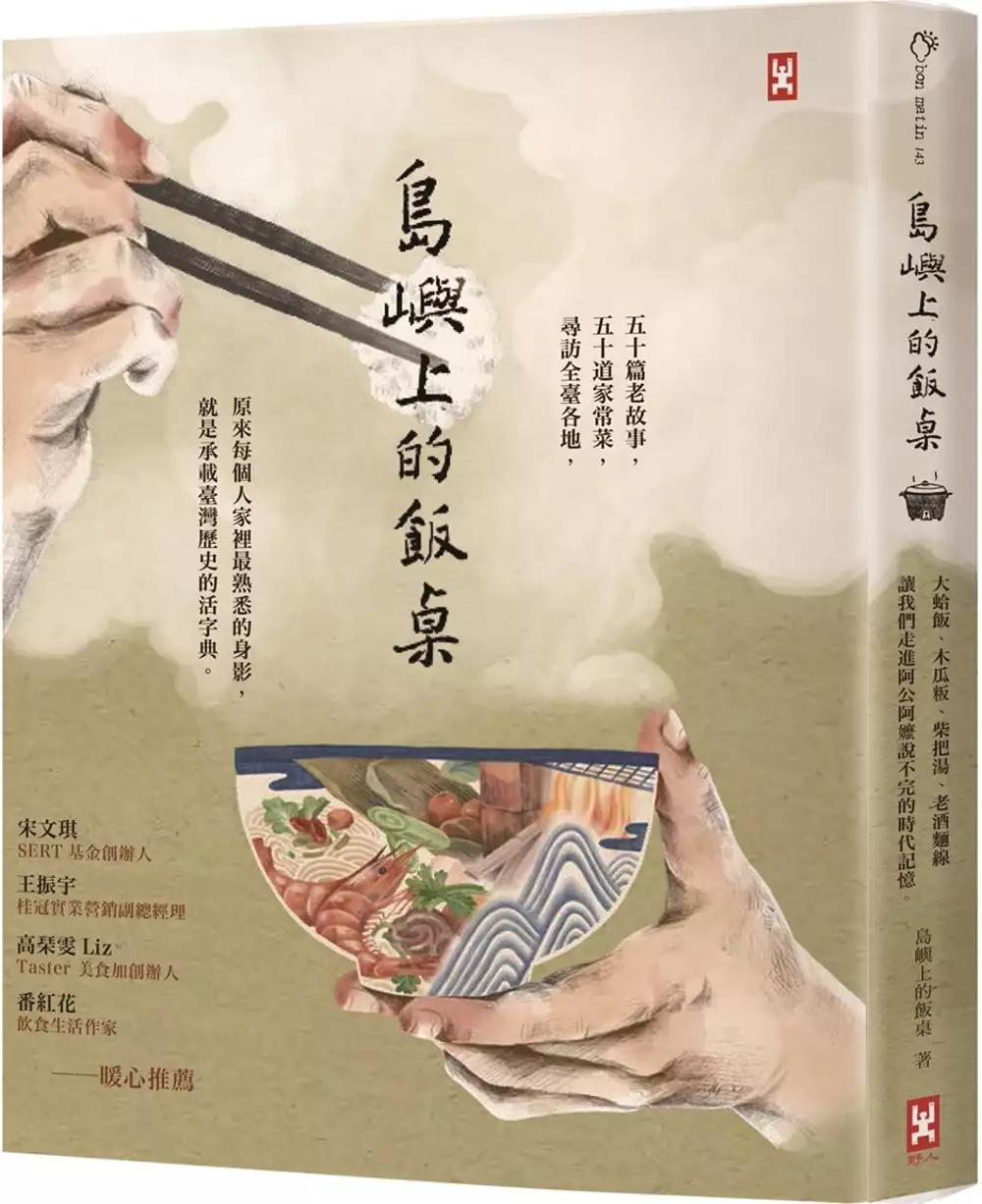

島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。

為了解決賽夏族名字 的問題,作者島嶼上的飯桌 這樣論述:

\時代有時代的故事,而他們正在島嶼飄香/ 將回憶倒進鍋裡熬煮,用閱歷好好燜燉一番, 再將這些美味的故事盛盤, 端上桌的,是阿公、阿嬤們那篳路藍縷的歲月, 道出的點點滴滴,更是浮現豐沛情感的色香味俱全。 一群隔代教養的八年級生,一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心, 以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁, 歷時三年,完成這本臺灣首部集結百齡智慧,獻給時代記憶的食譜, 五十篇人生故事,五十道家傳料理, 尋訪全臺各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼, 原來每個人家裡最

熟悉的身影, 就是承載臺灣歷史的活字典。 .海軍艦長思念的眷村麵,傳承四世代的美味。 .清明大蛤飯,澎湖老一輩才吃得懂箇中感動。 .可以吃的金條,藏著那年逃難來臺的祕史。 .古老環保餐具,盛著噶瑪蘭族百年黯黑料理 。 .捷運站養鴨?魔法阿嬤帶你一窺士林的變化。 .達悟人與山嚴謹的共生哲學,只有大海知道。 .北漂的高雄洪金寶,手起刀落間燒出好野味。 .美濃客家媽媽的木瓜粄,剛剛好的笠山滋味。 .一把刀、一把鹽,醃住賽夏族的祖傳料理。 .鎮村之寶繁華阿嬤,

用龍葵粥熬大兒孫們。 .悲情城市的庶民日常,被一碗碗的麵茶暖化。 .日式宿舍裡流傳的桂圓麻油雞,能拯救身高? 《島嶼上的飯桌》在餐桌上開啟一場世代間的交流, 看見柴米油鹽背後,庶民文化與時代洪流密不可分的情感, 讓家常菜的滋味不止是流逝的日常。 專文推薦 宋文琪 | 社會福祉及社會企業公益信託循環基金創辦人 名人推薦 王振宇 | 桂冠實業營銷副總經理 高琹雯Liz|Taster 美食加創辦人 番紅花 | 飲食生活作家

(依姓名筆畫排序)

賽夏族名字進入發燒排行的影片

本集主題:「臺灣原住民的神話與傳說套書」賽夏族:巴斯達隘傳說

專訪: 孫大川(總策劃)

阿浪•滿拉旺(布農族作者)

本書特色:

賽夏族知多少?

‧父系社會,子連父名。例如伊德.阿道.撒萬:伊德是自己的名字,阿道是父親的名字,撒萬是姓(世系)

‧同姓、同住(包括無血緣)、同一外祖父之表兄妹均禁婚

‧位於南庄鄉的賽夏族人多半會說客語,而五峰鄉的族人大多會泰雅語。

‧四階段的回娘家是最獨特的生命禮俗:婚後、新生兒、子女成人、喪偶。

‧紋面:男子與泰雅同,女子則僅刺在上額。獵首二個以上的男子可紋身。

‧巴斯達隘俗稱矮靈祭,每兩年一次在南庄向天湖、五峰大隘社輪流舉行。祭期四天:迎靈、娛靈、逐靈、送靈,只有娛靈可開放外族參加。

賽夏族神話與傳說

1.白髮老人的預言:賽夏各姓氏的始祖

堅信白髮老人在夢中的交代,歐倍那伯翁與妹妹成為在狂風暴雨下的僅存者,並結婚生子,繁衍出各姓氏的孩子。大霸尖山、小霸尖山就是他們的化身,永遠守望著賽夏子民。

2.雷女下凡:農業生活的開始

天上的雷神不忍賽夏族人生活太艱苦,派雷女娃恩帶著小米種子下凡,教導人們農耕技術,並和賽夏青年相戀成婚。雷女不能碰鍋子,但老人家卻強迫她進廚房,破壞了天人之間的界線,雷女只好返回天界,徒留一株芭蕉樹。

3.巴斯達隘傳說:以感恩和諧淨化與異族間的衝突

達隘雖矮小但農技先進,強壯又擅法術。好意幫助賽夏收成大增,卻驕恣調戲婦女、欺凌族人。賽夏族人不得已展開殺戮,但從此遭受詛咒,連年歉收、天災連連。於是以虔誠之心舉辦「巴斯達隘」,祈求達隘諒解,全族平安、豐收。

總策劃:孫大川

監察院副院長、台灣大學台灣文學研究所兼任副教授、政治大學台灣文學研究所兼任副教授、《山海文化》雜誌創辦人;卑南族

台灣民族學的發展與意義

為了解決賽夏族名字 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決賽夏族名字 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

這山唱那山:陳永淘作品中的原客交響

為了解決賽夏族名字 的問題,作者徐院儒 這樣論述:

排灣、魯凱族裔歌手Dakanow曾形容陳永淘寫的歌跟土地脫離不了關係,而且歌裡的土地不是只有臺灣,是屬於全世界的。這番話精準點出陳永淘音樂創作的源頭即土地,也與本文揭櫫「客家人、原住民、地球人認同之進程」不謀而合。土地不但是陳永淘一步步描繪出客家圖像、原住民圖像及原客圖像的場域,而且和語言及其所表徵的文化有著臍帶相連的命運。陳永淘珍視從土地長出來的母語,作品中不僅有海陸腔等三種腔調的客家語,還有賽夏族等六種原住民語。旋律隨語言的音調變化成曲是他音樂創作的重要特色:歌始於語言,聽歌猶聽故事。Dakanow甚至說他不是歌手,是一個說唱家,他只是藉由音樂來表達他心中的想法。筆者亦發現,他作品中

的語料素材皆為文化脈絡中的字字珠璣。本文以文獻分析法作為研究鷹架及例證,選定〈日出部落〉等八首具有原住民題材的作品深究。除了關注陳永淘的原客族群想像,本文亦試圖在族群色彩鮮明的音樂作品中解構他的「地球人」思維:一個好的創作者,族群身分不要特別強調。筆者認為,族群認同不是陳永淘作品的核心,它是陳永淘用來貫徹簡單生活與自然環境再生希望工程的心法。水的意象來回逡巡於陳永淘的各種想像之中,他決心走一條不同於客家流行音樂的路,而是一條能夠讓人與自然和諧相處的淘式新民謠之路。這山唱那山,原客交響不絕於耳,大自然謳歌猶在傳唱。