軫注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳紹志寫的 新注新譯東萊博議 和劉向的 戰國策:亂世談判奇才們的四堂說話課,情、智雙商晉級必讀寶典,教你提升人際、影響決策、掌握勝場「全靠一張嘴」!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自世一 和好優文化所出版 。

國立嘉義大學 中國文學系研究所 楊徵祥所指導 林婉如的 《吳下方言考》音系研究 (2014),提出軫注音關鍵因素是什麼,來自於吳下方言考、胡文英、吳方言。

而第二篇論文國立新竹教育大學 臺灣語言與語文教育研究所 董忠司所指導 梁烱輝的 臺日兩語文讀之對音類型研究 (2011),提出因為有 臺日兩語、文讀、對音類型、聲母、韻母、介音、韻尾、主要元音、對音模式、梵音化、日語化、音節、效應、中原方音、中古吳音、中古漢音、臺灣、漢音的重點而找出了 軫注音的解答。

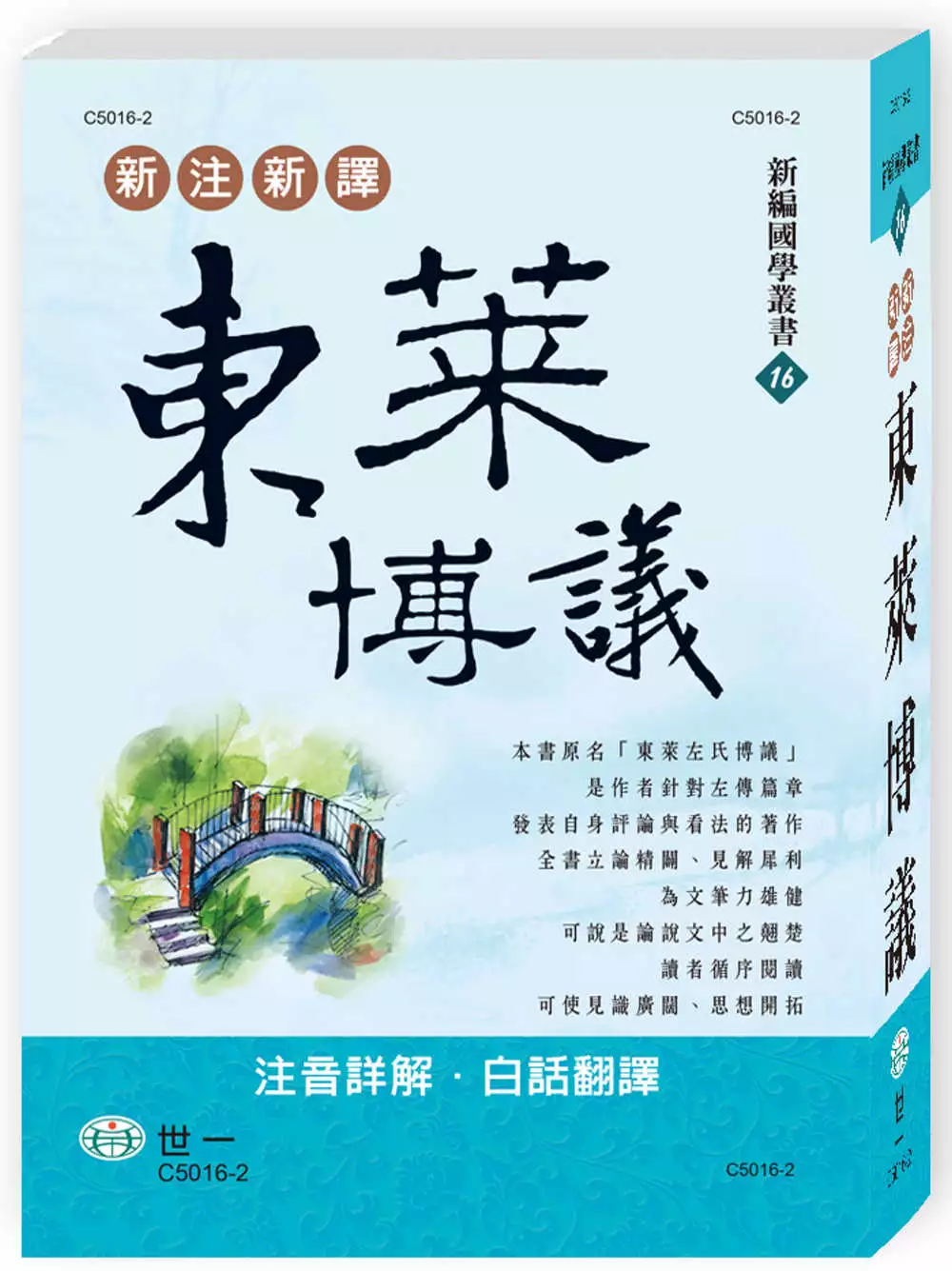

新注新譯東萊博議

為了解決軫注音 的問題,作者吳紹志 這樣論述:

「東萊博議」為宋人呂祖謙針對《左傳》篇章,發表自身評論與看法,其文筆雄健有力,立論精闢,見解犀利,為議論文中的翹楚。讀者循序閱讀,可增長見識開拓思想。 另因原文較長且艱深,故本書予以節錄、注釋並翻譯解釋,讓讀者藉由本書的引導,即可清楚讀懂文章。 本書特色 1.原文附注音 2.注釋詳盡 3.白話翻譯

《吳下方言考》音系研究

為了解決軫注音 的問題,作者林婉如 這樣論述:

《吳下方言考》為清代胡文英著作,共十二卷,其內容將「吳下」一帶的俗語用詞,考據其本字來源,所收詞目為993條,注音有795例,並依平水韻偏排成書。因該書有以韻編排及注吳音的特性,故本文以「《吳下方言考》音系研究」為題,擬將《吳下方言考》中注音藉由中古反切及現代吳方言語音的對比擬構出《吳下方言考》當時的語音面貌。 在探討《吳下方言考》聲母部分,本文將四十一聲母以發音部位分作依發音部位分「脣音聲母」、「舌音聲母」、「齒音聲母」、「牙音聲母」、「喉音聲母」等五節討論,得出《吳下方言考》聲母有「清濁混注」、「知照與部分莊系字混用」、「精莊合併」、「牙喉音相混」、「匣喻為母合併」、「影系濁音部分

清化」等特點。韻母部分,本文則依《吳下方言考》目錄編排韻類探討其中的分合情形,得出《吳下方言考》的韻類編排為根據實際語音,而不一定與平水韻目合,此外,從《吳下方言考》韻目的系聯中還可看出當時已有鼻音韻尾合併成一類,[i]韻尾及入聲韻尾弱化的情形。聲調部分,本文統計《吳下方言考》音注聲母與四聲的關係,得出以下現象:1.舒聲韻的相混2.全濁上與平、去聲的相混3.去聲與平聲的混淆。 雖然《吳下方言考》所呈現的語音現象與現代吳方言相比,較為混亂,但若把語音流變的背景因素考慮進去,則可發現《吳下方言考》的語音大致上仍符合於吳方言的特徵,其注音的不精確,反而反映出當時的實際語音。

戰國策:亂世談判奇才們的四堂說話課,情、智雙商晉級必讀寶典,教你提升人際、影響決策、掌握勝場「全靠一張嘴」!

為了解決軫注音 的問題,作者劉向 這樣論述:

古籍今用,風華重現 賦予經典名著新的生命,透過書中睿智的文字,讓我們重拾過去不曾領悟的處世手腕、生活智慧。 彙集戰國時期幕僚人才攻伐、外交策略之精華 威力足以逆轉頹勢的言辯智慧寶典 《戰國策‧齊策》: 「千丈之城,拔之尊俎之間;百尺之衝,折之衽席之上。」 千丈高的城牆只在宴飲之時一舉攻下, 眨眼間,百尺高的戰車在坐席之上瞬間摧毀! 世界上最大的戰場, 往往不在槍砲彈藥烽火煙硝間, 酒桌之上,推杯換盞時你來我往的唇槍舌劍 竟是自古以來兵家的決勝關鍵…… ◎會說話先會說故事,練就核心競爭力 有大把好的構想,卻苦無方法得到青睞?要

想說服他人,先用引人入勝的故事營造具體情境使對方感同身受,是亙古不變的原則,書中謀士運用大量生動故事以說服君王,以致許多耳熟能詳的成語如:狡兔三窟、鷸蚌相爭、懸梁刺股等經典流傳後世百年之久。 想讓作文、論文、演講稿或是新提案更具說服力,不如加點故事變出點新創意! ◎根據國君智商專屬訂製的逆轉勝指導手冊 書中多上諫之謀士,直言嗆爆智商堪憂的國君,犀利言詞中不乏幽默,最昏庸的君王加上最動盪的亂世,才能造就出在政治謀劃、軍事領導上少有之菁英,看戰國時的「高才秀士」如何「出奇策異智」化危機為轉機,一本書讀完,雙商飆破天際! ◎知其然更知其所以然!生難字詞附帶注音、典故詳解 古

文連接詞、嘆詞、代詞,同一字用法百百款,逐篇之生僻字附帶典故詳解,以及詳盡之解譯,對原文一知半解的疑惑一掃而空。 《戰國策》被譽為中國三部說話經典之一的史學鉅著。 記敘戰國時代各思想家、縱橫家、軍事家、政治家,利用機智言談及生動寓言,達到影響他人決策之目的的政治遊說經典,其中最為精華之處,即縱橫家的辯論技巧及政治謀略。 內容豐富可供今世借鑒,全書語言流暢,刻畫人物傳神,也是一部出類拔萃的歷史散文,內容曾被改編為《荊軻刺秦王》、《墨攻》、《秦俑》等知名電影。 各界推薦 ‧專文導讀‧ 師大國文系助理教授曾暐傑 ‧好評推薦‧ 國北教大語創系教授 田富美

中興大學中文系副教授 祁立峰 東吳中文系助理教授 林盈翔 女王的教室 陳怡嘉老師 「人生自古誰不廢」作者 敏鎬的黑特事務所 政大中文系兼任講師 詹宜穎

臺日兩語文讀之對音類型研究

為了解決軫注音 的問題,作者梁烱輝 這樣論述:

本論文的題目,是〈臺日兩語文讀之對音類型研究〉。其目的是為了找出,臺灣漢音中,所含中古漢音的對音類型,比較臺灣中古漢音與日本中古漢音對音類型,擬訂對音模式,探討二音系對音類型之關係及其意義。乃依據《廣韻》「反切」與《韻鏡》韻圖之音節結構,以玄奘中原方音對音類型為對比基礎,比較日本中古吳音、漢音,據以呈現中古三地方音之聲母、韻母對音類型系統。在聲母方面,呈現玄奘中原方音梵音化之聲母系統,與日本中古漢字音日語化之聲母系統。在韻母方面,呈現梵音化增生三等介音[j],日語化增生合口介音[w]與複介音[wj]的現象。而韻部中,同開合等呼之音類,主要元音不同的韻母對音類型並存,在三地方音是共同的現象,可

以「單音節結構效應」原理詮釋之。闡明上述對音現象,即可比對出臺灣漢音中,所含中古漢音的對音類型,並呈現其特性。即臺灣中古漢音之舌音、齒音無梵音化、無日語化;脣音呈現且保存重脣音,舌音呈現多舌頭音的特性;濁音清化、複輔音單輔音化則呈現中國北方音系音變之特性。進而依據臺日兩語之中古漢音對音類型相似度,擬訂日本中古漢音對音策略,並以函數形式,建構兩語對音模式公式,訂定兩語對音模式表,以觀察中古漢音在域外漢音的對音模式。由於臺日兩語之中古漢音對音類型同質性極高,因此,對音極其順暢。而臺日兩語中古漢音對音類型之對比類型,則首揭臺日兩語中古漢音對音類型間之關係,即臺灣中古漢音儼然為日本中古漢音之母胎音。聲

母對音類型皆源自古音十九紐而無梵音化,韻母對音類型保存了後漢三國時代至隋代的中古長安漢音對音類型。此外,對應中古三地方音之對音類型,從臺灣漢音的白話音中,析離中古漢音主要元音[a]之對音類型,而歸納為《詩經》專用的文讀音,據此得以觀察《詩經》異攝通押之用韻現象。