連江馬祖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張默等寫的 島嶼‧拾憶:2018馬祖文學獎得獎作品集 和劉枝蓮的 我詩 我島:附耳,牛角灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站馬祖-連江縣南竿鄉公所也說明:馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ...

這兩本書分別來自連江縣政府文化局 和遠景所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 林文程所指導 林浤澤的 習近平執政後中國的對台政策 (2019),提出連江馬祖關鍵因素是什麼,來自於九二共識、中國滲透、習近平、對台政策、兩岸關係。

而第二篇論文國立高雄師範大學 視覺設計學系 李億勳所指導 朱家誼的 台灣民俗祭典之動態海報創作研究 (2018),提出因為有 民俗節慶、動態海報、設計、台灣的重點而找出了 連江馬祖的解答。

最後網站要把世界15大奇景之一馬祖「藍眼淚現象」介紹給每一位旅客。則補充:2019年11月4日 — 台灣的美景一定要親眼見證!不論是巍然屹立的山峰、又或者是世界15大奇景的藍眼淚,每一個自然美景都能吸引眾人目光及讚嘆。連江縣政府為了讓更多 ...

島嶼‧拾憶:2018馬祖文學獎得獎作品集

為了解決連江馬祖 的問題,作者張默等 這樣論述:

以「拾憶‧馬祖」為活動主軸,廣邀與馬祖相遇而交會激盪出不同生命精彩歷程的文學創作者,,串起對連江馬祖的深厚記憶,藉人文行旅、文學書寫,深刻記錄馬祖之深刻感動。

連江馬祖進入發燒排行的影片

00:00 開頭

00:32 馬祖行政公署的誕生

02:05 恢復縣治

02:48 各行政區合併為連江縣

03:09 中華民國連江縣近年發展

03:45 連江=馬祖嗎?

04:17 戒嚴解嚴前後的馬祖

05:12 身在馬祖的矛盾

⭐️工作/合作邀約 : [email protected]

習近平執政後中國的對台政策

為了解決連江馬祖 的問題,作者林浤澤 這樣論述:

1949年國共內戰過後,兩岸即呈現分治局面,而中國的對台政策係自中華民國退居台灣之後開始。其本質雖有一貫的延續性與關聯性,但在不同領導人時期因其個人特質與決策風格,以及隨著國內外環境因素的影響與催化,都直接或間接地影響其對台政策。不論從最一開始毛澤東的「武裝解放台灣」到鄧小平所提出的「和平統一、一國兩制」政策,又或是第三代領導人江澤民及第四代領導人胡錦濤在其對台策略上,運用了更明確、細膩的「高壓懷柔」與「聯外制台」的手段,皆能觀察出,中國對台政策的重點除了堅持「一個中國」原則,更值得關注的是,在不同階段所提出的「策略」與「細節」轉變。第五代領導人-習近平由於長期接觸對台工作,因此被視為中共歷

屆以來「最了解台灣」的領導人。雖然上任之初,仍秉持著「胡規習隨」,但其所提出的政策內容卻更為具體。除了將「九二共識」正式納入黨的重要文件,更重視對台政策的落實與其執政理念「中國夢」的結合。甚至透過多層次、單方優惠等對台灣基層人民進行統戰工作,企圖形塑兩岸關係發展不可逆轉的局面。甚至近年來中共「無痕滲透」台灣地方選舉及總統大選的手法更是新穎。這其中除了能觀察到中國對台策略的轉化及運用,亦能看見台灣民眾用選票對兩岸關係的表達,就此也是檢視兩岸領導人在兩岸關係互動上的成果,以及未來的施政方向。此外,因「新冠肺炎」(武漢肺炎)的爆發,促使國際局勢的波動與轉變更加快速。綜上所述,面對兩岸關係的新形勢,台

灣內部應盡快凝聚共識、加強與國際間的實質合作,重整政府機構的體系以及培養國內專業人才,才有機會提升與強化台灣的實力,使台灣在兩岸與國際間的談判籌碼或是影響力更加穩固。

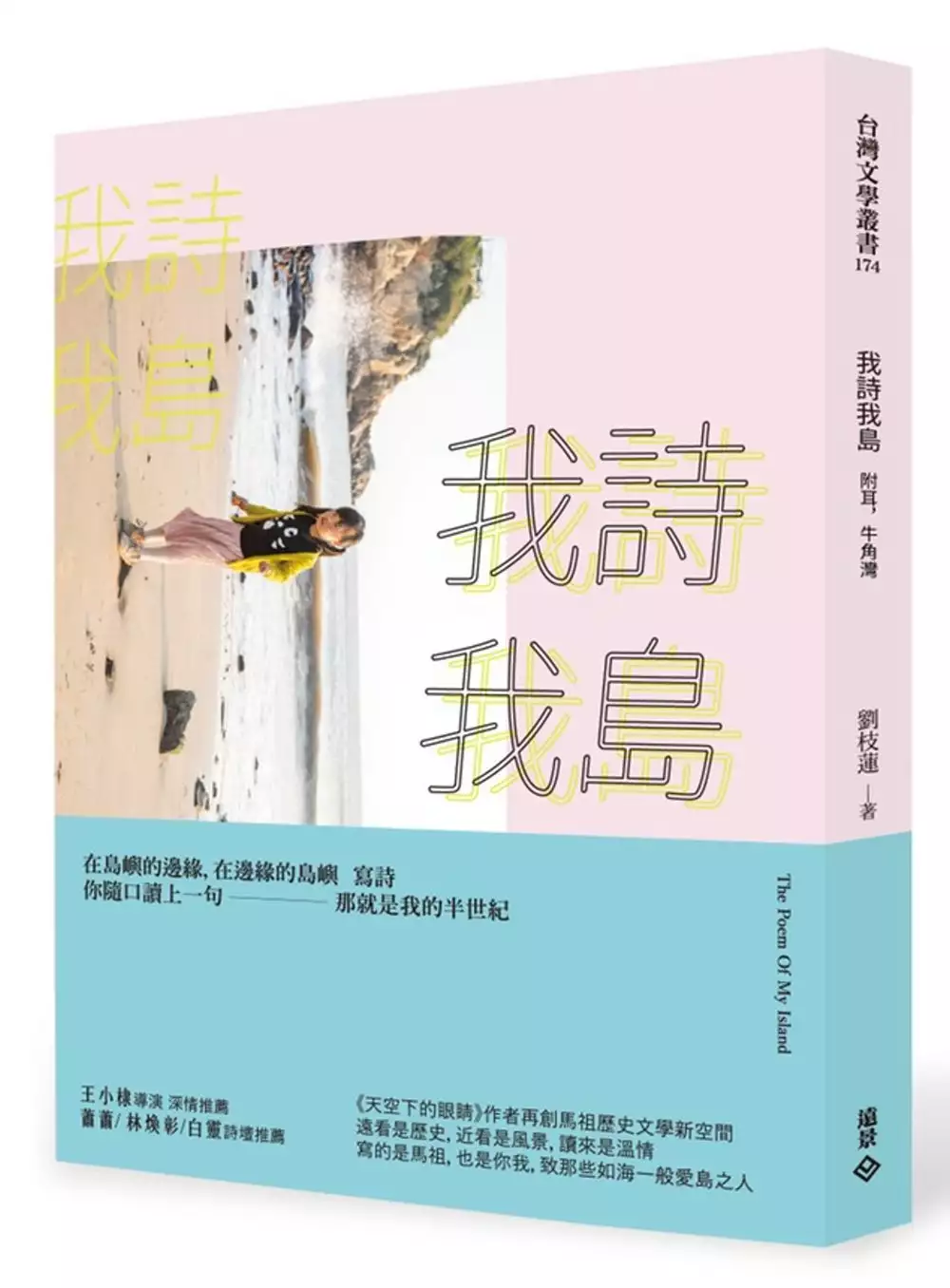

我詩 我島:附耳,牛角灣

為了解決連江馬祖 的問題,作者劉枝蓮 這樣論述:

這是一部為馬祖書寫的詩集 也是一個詩人眷戀家鄉 最摯情的語言與姿態 《天空下的眼睛:我的家族與島嶼故事》作者劉枝蓮,這次從散文語境進入她的詩境,催生《我詩 我島:附耳,牛角灣》詩集。一為視覺散文,一為聽覺詩歌,同樣以家鄉人文、山水為底色的書寫。詩人如蜘蛛結網般,在吐納間編織成了島嶼的千絲萬縷,給出生命的大真實,也給出島嶼的春景秋意,如此沁涼與潤濕。 面對養育自己長大成人的島嶼、大海、時間,以及與自己的生命或深刻交錯或擦身而過的人事物等,詩人總是靜心而專注地聆聽,這些從記憶中浮現的聲音,並以詩人之眼,深情描繪出「附耳,牛角灣」、「微塵。眾」、「微。心事」、「微。聲音」四卷

詩語,並在卷五「微。詩語」中擇以五位詩人作品對話(包括長詩、短歌、小詩以及自評詩五篇)反芻了《我詩 我島》的身世與詩人寫詩的履歷,使得詩集不只聚焦於個人的島嶼,也與他人的島嶼緊密牽繫著。 詩人蕭蕭說,從劉枝蓮的詩中,可以看出一顆學習的心,一切眾、一切我、一切心事、一切聲音,都如塵之微、之渺、之細、之小。詩人將自己看得如此渺小,是因為將馬祖放得很宏偉、很巨大,進而將生命的意涵看得很深廣很切實。 這是一部紅花柳綠並提、對島嶼愛賞的詩集,馬祖女兒陳希倫透過稚子與山景對話的攝影作品,詮釋她理解《我詩 我島》有如楊柳抽芽的早春意象,誇越世代對島嶼,深情不變。 我們隨著劉枝蓮降臨馬祖,馬

祖或許將隨劉枝蓮而清明了。

台灣民俗祭典之動態海報創作研究

為了解決連江馬祖 的問題,作者朱家誼 這樣論述:

民俗祭典是台灣文化重要的瑰寶,是經過歷史的演變之後傳承下來的文化精神,承載著先人的智慧與經歷,每個地區的民俗祭典能夠展現當時的歷史事件,成為當地而共同的文化記憶。隨著時間的推移,民俗祭典對於新一代的年輕人而言更加陌生,不像年長一輩的人們對民俗祭典那樣的熟悉,身為一名台灣的設計學者,希望看到民俗文化傳承繼續薪火相傳,因此藉由這次的創作研究,能盡一己之力推廣至更年輕的新世代。近年來交通部光觀局極力結合台灣傳統慶典行銷台灣旅遊,因此創作作品將以中華民國交通部觀光局的名義推廣台灣民俗祭典之美,並以動態海報為創作形式,不僅在宣傳時能在靜態海報當中能脫穎而出,相較於為時較長的廣告影片、紀錄片等等,也

更能在短時間內吸引觀者目光,迅速地傳達訊息。 研究中除了對民俗文化有更深入的了解,主要透過文獻分析法分析所蒐集的動態海報設計相關的文本論述,並以符號學理論為依歸,對祭典中的符號整理分析做一列表,再以案例分析法所蒐集的動態海報實例進行分析,以及台灣近幾年來民俗祭典的靜態海報,歸納出動態海報與靜態海報的異同之處,以及動態海報的優勢所在,最後以創作實證法,透過現代流行的動態海報設計的特性加以呈現,重新詮釋傳統民俗祭典的意象,期望創作出的動態海報能夠吸引年輕人的注意,甚至推向國際的舞台。

連江馬祖的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣地區城際陸路運輸系統發展策略-西部地區(北部區域)摘要報告

(2)連江縣馬祖之客運主要為南竿福澳碼頭:南竿福澳碼頭主要負責小三通、臺馬航線、島際航線客運業務,馬祖至福州馬尾、東引、基隆、等航線,客運量總計約24.6萬人次。 於 books.google.com.tw -

#2.連江縣馬祖大橋-首頁 - 台灣世曦

馬祖 大橋新建工程綜合規劃說明會8/17南北竿各舉辦一場. 2021/7/16. 綜合規劃期末報告經連江縣政府核定. 2021/7/14. 環境評估期末報告經連江縣政府核定. 2021/1/18. 於 pweb.ceci.com.tw -

#3.馬祖-連江縣南竿鄉公所

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ... 於 www.nankan.gov.tw -

#4.要把世界15大奇景之一馬祖「藍眼淚現象」介紹給每一位旅客。

2019年11月4日 — 台灣的美景一定要親眼見證!不論是巍然屹立的山峰、又或者是世界15大奇景的藍眼淚,每一個自然美景都能吸引眾人目光及讚嘆。連江縣政府為了讓更多 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#5.文化處馬祖圖書館

連江 縣政府文化處附屬圖書館位於馬祖南竿鄉馬祖村五號。比鄰連江縣立中正國民中小學,自民國八十三年四月二十日開館,提供各項書報、雜誌等服務。 二、沿革. 於 www.matsucc.gov.tw -

#6.分類: 連江(馬祖)景點 - Wisely 的拍拍照.寫寫字

連江 (馬祖)景點wisely 2014 年10 月30 日 0. 對於Wisely來說,離島馬祖北竿是一直讓人心懸眷戀的地方,而這回再訪舊地重遊時,發現原先去的芹壁村似乎有了些… 於 www.wiselyview.cc -

#7.台馬第二海纜中斷,中華電信啟動微波備援 - 科技新報

中華電信由淡水到馬祖東引的「台馬第二海纜」於14 日晚間約8 點51 分,在距淡水機房端約112 公里附近海域發生斷纜障礙,障礙原因疑似遭外籍船隻損害。 於 technews.tw -

#8.連江馬祖 - Toky

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ... 於 www.tokyovast.co -

#9.【台語新聞】全台21縣市改遠距教學! 僅連江縣實體上課

學生到底要不要遠距教學,家長都非常焦慮,台中市原本宣布不跟進,但市長盧秀燕的臉書就被灌爆,有人問,台… https://ctsnews.page.link/WPhcM. 於 www.dailymotion.com -

#10.【連江縣】馬祖行Day1-南竿逍遙遊 - 春秋旅記

馬祖 列島位於臺灣海峽正北方,面臨閩江口、連江口和羅源灣,與中國大陸只有一水之隔。列島原分別隸屬於福建省連江縣、長樂縣與羅源縣,現統合由中華 ... 於 behappy0924.pixnet.net -

#11.馬祖國家風景區觀光資訊網

交通部觀光局馬祖國家風景區版權所有. 遊客中心服務時間:8:00~17:30. 處本部電話:0836-25631 傳真:0836-25627 209004連江縣南竿鄉仁愛村95-1號. 於 www.matsu-nsa.gov.tw -

#12.自然環境| 連江縣防救災資訊網

馬祖 列島位於台灣海峽西北方,隸屬於福建省連江縣,由五個主要島嶼,包含北竿、南竿、東引、東莒、西莒所組成。上述已簡介馬祖列島的地理位置,接下來介紹四鄉的自然環境, ... 於 www.lcfd.gov.tw -

#13.搜奇/神奇海域景像藏危機專家:看到方塊海異象「塊」逃啊

... 雷島(Île de Ré),就能看到的奇景。海洋奇景「方塊海」,除了在法國南部的雷島,國內的台灣馬祖西莒島西方. ... 圖/連江縣交通旅遊局提供). 於 www.ctwant.com -

#14.馬祖——一個被稱為「連江縣」的地方 - 每日頭條

馬祖 ,通常指隸屬於台灣地區管轄的連江縣,位於福建省閩江口。實際管轄面積29.6平方公里,轄4鄉,政治中心位於南竿鄉,一般通稱「馬祖地區」,簡稱馬祖。 於 kknews.cc -

#15.連江縣南竿鄉馬祖村- 可輸入完整地址查詢郵遞區號

連江 縣南竿鄉馬祖村 ; 27943587, 福建省連江縣第四分公司(統一超商股份有限公司) ; 28977368, 藏愛實業股份有限公司, 林惠萍 ; 28998477, 雲台食品加工廠有限公司, 邱垂旺 ... 於 zip5.5432.tw -

#16.連江縣馬祖獅子會

連江 縣馬祖獅子會. ... 由於本縣位屬偏鄉,創會長及創會獅友長期見於馬祖地處偏鄉,偏鄉中的困苦家庭更是困苦,且政府單位礙於行政流程及預算規劃上,無法及時到位的 ... 於 www.300c2.org.tw -

#17.連江縣(中華民國) - 中文Wiki

1950年12月15日,成立「馬祖行政公署」,署治設於南竿區牛角地區(今復興村),下分設南竿區、北竿區、白肯區、東湧區、四礵區、岱山區、西洋區、浮鷹區等八區,每區設區 ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#18.馬祖檢疫站(動植物防疫檢疫局基隆分局)

馬祖 檢疫站依據「試辦金門馬祖與大陸地區通航實施辦法」第三十條於89年12月16日成立. 南竿福澳港辦公室 地址:209002 連江縣南竿鄉福澳村135-6號3樓(地圖) 於 www.baphiq.gov.tw -

#19.馬祖新增31確診縣府:高中以下依疫情滾動式調整上課方式

連江 縣疫情指揮中心今天公布新增確診個案31名,所在地南竿16例,北竿8例,東引7例;職業背景軍警海巡替代役10名、公職人員5名、觀光餐旅4名、工程人員3名 ... 於 tw.appledaily.com -

#20.連江縣(中華民國) - 求真百科

馬祖 話與對岸的長樂話最為接近,與福州市區通行的福州話可以互通。在馬祖列島,操長樂口音的人數佔八成以上;其次為連江口音,早期聚居在南竿島津沙村;操福清 ... 於 factpedia.org -

#21.馬祖中華電信斷訊民眾哀號目前冒雨搶修中 - 聯合報

連江 縣在晚間9點左右傳出中華電信斷訊的消息,不少人在社群與網路上詢問,「出了什麼事?」據了解,是台馬第二海纜故障,導致網路斷斷續續,中華電信工作 ... 於 udn.com -

#22.連江|追藍眼淚之旅,馬祖必吃經典小吃! - 輕旅行

圖:連江縣政府交通旅遊局提供<星雨下凡拍攝者吳詩惠/ 南竿介壽澳口>. 馬祖每年3月~9月都有藍眼淚,4月~6月更是藍眼淚的高峰期,欣賞藍眼淚需要配合 ... 於 travel.yam.com -

#23.連江縣地圖

提供連江縣(馬祖)景點地圖、連江縣(馬祖)景點列表,以及連江縣(馬祖)小吃 ... 連江縣地處福建省東南沿海、閩江口北岸,東望臺灣馬祖,枕山面海,為省 ... 於 www.broadcnter.me -

#24.連江縣(馬祖)景點地圖 - 旅遊王

馬祖 的地理位置. 馬祖位於台灣海峽西北方,隸屬於福建省連江縣,主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島島、大坵島、小坵島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島 ... 於 www.travelking.com.tw -

#25.【綠色短評】連江縣改名「馬祖」此其時 - 民報

自從民進黨日前創設連江縣黨部,由於行政院「金馬聯合服務中心主任」的政務委員張景森公開建議「連江縣黨部」應改名為「馬祖縣黨部」,他還樂觀其成看到「 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#26.神奇「方塊海」藏奪命危機專家:看到要快逃 - 東森新聞

海洋奇景「方塊海」,除了在法國南部的雷島,國內的台灣馬祖西莒島西方的 ... 圖/連江縣交通旅遊局提供) 神奇「方塊海」藏奪命危機專家:看到要快逃. 於 news.ebc.net.tw -

#27.馬祖相關網站

連江 縣政府 • 南竿鄉公所 • 北竿鄉公所 • 莒光鄉公所 • 東引鄉公所 • 連江縣政府文化處 • 連江縣衛生福利局 • 連江縣教育處 • 連江縣地政局 • 連江縣警察局 於 www.mtcc.gov.tw -

#28.柯文哲訪馬祖連江縣長劉增應誠意十足全程陪同 - 風傳媒

台北市長柯文哲今(21)日率隊前往連江縣進行市政交流,一整天從南竿到北竿,再從北竿回到南竿,行程相當緊湊,有趣的是,連江縣長劉增應從柯文哲下機 ... 於 www.storm.mg -

#29.連江縣(馬祖) - 中文百科知識

連江 縣(馬祖)由台灣當局有效管轄,是福建省金馬地區的一個縣,位於台灣海峽正北方,面臨福州市閩江口、敖江口和羅源灣,與中國大陸只有一水之隔,為海運要衝。 於 www.easyatm.com.tw -

#30.連江縣交通旅遊局

【自由行】到馬祖追藍眼淚【住宿:日光春和】 ... 馬祖旅遊的疑難雜症這裡通通可以問. 掃描加入. 連江縣交通旅遊局官方帳號. @ 馬祖旅遊通. 玩家分享. 於 ematsu.com -

#31.連江縣政府: 馬祖

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ... 於 www.matsu.gov.tw -

#32.馬祖-連江縣東引鄉公所

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ... 於 www.dongyin.gov.tw -

#33.連江/馬祖- 旗海圖幟

│首頁│>│中華民國│>|行政區旗|. 連江/ 馬祖. LIENCHIANG / MATSU. 圖:Tai Yu-liang. 最後更新日期:中華民國95 年12 月27 日G L O B A L F L A G 旗海圖幟. 於 www.globalflag.idv.tw -

#34.幫QQ!會考到一半不舒服台中、連江縣2學生快篩陽急送醫

教育部國教署長彭富源表示,今年因應疫情,全國準備了2845間第2類備用試場,提供居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病的考生應考。截至 ... 於 www.upmedia.mg -

#35.歡迎蒞臨馬祖日報

-衛福局6月15日徵選社區心理衛生中心約聘人員4名報名至6月14日,委託、郵寄至馬祖南竿鄉復興村216號(連江縣衛福局醫政科)周先生收,聯絡(0836)22095轉8823周先生。 於 www.matsu-news.gov.tw -

#36.連江縣落實餐飲衛生109年馬祖優良餐廳出爐 - 新頭條

連江 縣衛生福利局局長曾玉花表示,連江縣近年旅遊興起,以福州特色美食與觀光聞名,食品衛生非常重要,攸關縣民與旅客健康,衛福局積極鼓勵餐飲業者參加 ... 於 www.thehubnews.net -

#37.馬祖-連江縣北竿鄉公所

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊||新聞櫥窗-公告事項,年度活動,徵求人才,影音新聞專區||施政計畫-各局室年度計畫, ... 於 www.beigan.gov.tw -

#38.連江縣馬祖高中青棒隊 - 台灣棒球維基館

連江 縣馬祖高中棒球隊於2015年8月初正式成軍,初期目標參加黑豹旗為主,但過去馬祖只有打壘球,只有少數人曾打過棒球,再加上受場地、交通、經費器材等限制,棒球在 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#39.連江縣深度旅遊、半日遊、一日遊,慢遊國之北疆,體驗馬祖的 ...

馬祖 ,由南竿、北竿、莒光及東引等島嶼們所構成,每個村落都有著迷人又寧靜的魅力。除了有藍眼淚,還有老酒、梅花鹿、慵懶的漁村風光、獨特海味……,若想拋開城市的叨擾 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#40.「元創眷永」進駐馬祖新村推動社區共創、職人共好、青創培力

[廣告] 請繼續往下閱讀【News586/記者彭慧婉報導】元智大學藝術與設計學系「元創眷永」進駐馬祖新村揭牌儀式暨開幕茶會,於今(15)日下午舉行。 於 times.hinet.net -

#41.98年中華民國年鑑(中文版) - 第 28 頁 - Google 圖書結果

省第一區行政督察專員公署,負責指揮監督所屬連江、長樂、羅源各縣縣政。嗣因金門、馬祖地區實施戰地政務,福建省政府應國防部之請,於45年7月撤銷第一區行政監察專員公署 ... 於 books.google.com.tw -

#42.我要去蹓島 - 第 116 頁 - Google 圖書結果

聽到馬祖當地人要去百貨公司的說法時一別磨信用卡霍霍開始準備要前進血拼一這是 ... 要注意的是這裡的便利商店也不是 24 小時 D')ˋL')圖連江縣東引鄉中柳村 85 ` 86 號 ... 於 books.google.com.tw -

#43.為什麼馬祖是"福建省"連江縣? - 馬祖資訊網

故事實現狀為大陸地區為法定中華民國領土,但對其卻無法實際控制。 簡單的說就是,連江縣為福建省之一部,但中華民國政府僅對連江縣馬祖列島有實質 ... 於 www.matsu.idv.tw -

#44.各機組發電量 - 台灣電力公司

機組名稱 裝置容量(註1) 淨發電量(註2) 淨發電量/裝置容量比(%)(註3) 核二#2 985.0 979.9 99.482% 核三#1 951.0 942.6 99.117% 核三#2 951.0 939.2 98.759% 於 www.taipower.com.tw -

#45.連江縣政府文化處馬祖圖書館 - 公共圖書館資訊服務網

社教館創立於民國五十五年,館址位於南竿鄉介壽村,後蒙教育部專案補助興建「連江縣社會教育館」,新館座落於南竿鄉馬祖村,於八十三年四月二十日連江縣立社會教育館附設 ... 於 plisnet.nlpi.edu.tw -

#46.中快艇"蒙面"闖馬祖海域海巡署:應是漁民 - Yahoo奇摩新聞

18 小時前 — 連江縣/ 綜合報導. 根據馬祖資訊網指出,馬祖19日上午9點50分到11點半這段時間,有兩艘快艇入侵高登島海域,船員都戴著頭罩,行跡很可疑。 於 tw.news.yahoo.com -

#47.馬祖還是連江?福建兩地名稱的歷史淵源由來 - 鷹眼觀察

一群野鹿生活在馬祖北竿旁的大坵島上。 為了前去馬祖旅遊做功課的過程中,很多人可能都會好奇福建省地區的馬祖列島為何要改名字叫連江,想了解這當中的的 ... 於 www.vedfolnir.com -

#48.兩岸連江縣名重疊更名馬祖縣成話題| 大紀元

中華民國現有的管轄領土除了「台灣省」,還有「福建省」,而福建省所轄行政行政區包括「金門縣」及位於馬祖列島的「連江縣」。此一現況不僅在台灣本島許多 ... 於 www.epochtimes.com -

#49.大陸連江縣長抵馬祖兩岸連江座談聚焦「人進得來!」 - ETtoday

兩岸連江縣5日下午將舉辦連江-馬祖兩岸事務座談會,大陸連江縣長鄭立敏、副縣長謝志成4日率團抵達馬祖,連江縣長劉增應、議長張永江、南竿鄉長陳振國 ... 於 www.ettoday.net -

#50.馬祖海上交通訂位購票系統

馬祖 海上交通訂位購票系統,連江縣,船舶,訂票,船舶訂票,馬祖,南竿,北竿,東引,莒光,東莒,西莒. 於 www.matsuebs.com -

#51.連江山莊 - 馬祖民宿

... 漁業展示館)、北海坑道、連江山莊歡迎您的蒞臨。 arrow_upward. 馬祖民宿提供馬祖民宿介紹、馬祖住宿推薦、馬祖旅遊景點. 馬祖民宿; 由玩全台灣旅遊網 建置維護 ... 於 mt.okgo.tw -

#52.馬祖|大砲連:山海島間戰地風情,漫遊荒廢營區眺望壯麗海景

馬祖 |大砲連:山海島間戰地風情,漫遊荒廢營區眺望壯麗海景 ... 大砲連. 地址Location | 連江縣東莒鄉大砲連觀景台/ MAP. 於 today.line.me -

#53.2022誰來做老大》連江縣挑戰馬祖深藍版圖4人披綠袍競出頭

連江 縣歷經逾30年戰地政務,多為深藍鐵票區,民進黨今年地方選舉將首度提名議員、鄉代、村長等基層民代,目前已有4人爭取提名,誓言要撼動深藍板塊; ... 於 www.chinatimes.com -

#54.連江縣環境資源局

環保業務參考資料 · 111年第2次離島機車定檢行程公告. 污染防治科2022-05-20 · 111年度連江縣環境教育繪本徵選簡章. 環境管理科2022-05-14 · 公告查報北竿鄉廢棄車輛1輛. 環境 ... 於 www.matsuerb.gov.tw -

#55.連江縣(馬祖) - 交通部觀光局

連江 縣(馬祖) ... 馬祖列島以「媽祖」而得名,由南竿、北竿、莒光及東引等數十座島嶼所構成,為目前臺澎金馬地區最北端之領土,位於臺灣海峽西北西方,面臨閩江口、連江口及 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#56.連江縣改馬祖縣蘇貞昌:不是說改就改 - 自由時報

〔記者邱書昱、俞肇福/綜合報導〕行政院政務委員張景森建議連江縣更名為「馬祖縣」,引起討論,行政院長蘇貞昌昨天到新北市參加三峽農會120週年慶祝 ... 於 news.ltn.com.tw -

#57.馬祖最佳旅遊季節 :: 全台民宿& 旅館情報網

馬祖 最佳旅遊季節| 全台民宿& 旅館情報網 · 馬祖最佳旅遊季節 七星汽車旅館彰化 琉木工坊民宿 沃客 ... 【連江縣南竿鄉】 晨光民宿- 連江縣南竿鄉仁愛村4-1號2樓 ... 於 hotel.imobile01.com -

#58.為何馬祖是連江線 - 閒聊板 | Dcard

現在回應還來的及嗎XD 台灣地區是台灣省,金門縣跟連江縣馬祖地區是屬於福建省假設你在台北確切地名是:台灣省台北市假如你在馬祖地區確切地名是:福建 ... 於 www.dcard.tw -

#59.地理位置 - 馬祖-連江縣莒光鄉公所

馬祖 -連江縣政府,縣府簡介-縣長專欄,縣府團隊,縣府組織,業務職掌,海空交通,縣政資訊|| ... 馬祖列島位於台灣本島西北方,隔海與大陸閩江口、黃岐半島及羅源灣相望。 於 www.chukuang.gov.tw -

#60.確診者曾遊馬祖連江縣府:匡列密切接觸者8人 - 中央社

馬祖 接獲中央流行疫情指揮中心通知,一名武漢肺炎確診者5月11日搭機來馬祖,13日由台馬輪夜航返回台灣,連江縣疫情指揮中心已匡列密切接觸者8名進行 ... 於 www.cna.com.tw -

#61.台灣好行@馬祖

媽祖巨神像. 全世界最高的一座媽祖神像。近年來,「媽祖在馬祖」是馬祖主要的行銷口號,也代表馬祖人民對於媽祖信仰的虔誠。 戰爭和平公園 · 馬祖小吃. 地址:連江縣南竿鄉 ... 於 www.matsu-trip.tw -

#62.歡迎光臨連江縣公車動態資訊系統

台灣好行@馬祖. 台灣好行觀光局網站. matsu. 連江縣公共汽車管理處服務電話:0836-25755 版權所有©copyright 2015 建議瀏覽器Google Chrome/IE9.0以上版本(最佳解析 ... 於 www.matsu-ebus.tw -

#63.連江縣衛生福利局

110年馬祖優良餐廳表揚暨頒獎. 海報文宣. More · 5/1至5/31維持現行防疫措施,取消實聯制 ... 通過A無障礙網頁檢測 連江縣-衛生福利局網站QR-code. 回到上面. 於 www.matsuhb.gov.tw -

#64.連江縣- 縣市預報| 交通部中央氣象局

連江 縣,縣市預報,縣市,預報,天氣,氣象,一周天氣預報,一周預報,7天預報,今明天氣預報,今明預報,36小時預報,溫度,降雨機率,體感溫度,紫外線,日出日沒,月出月沒, ... 於 www.cwb.gov.tw -

#65.連江縣地政局

地址:連江縣南竿鄉清水村139號(本局位置圖) 服務時間:週一至週五8:00~17:30 電話:0836-23265~7 意見信箱:[email protected] 為使您瀏覽本站時有最佳的視覺 ... 於 www.matsu-land.gov.tw -

#66.獎補助】連江縣政府檢送連江縣「馬祖研究」申請補助要點

一、連江縣政府為鼓勵馬祖學術及相關研究,充實文獻內涵,提高馬祖文化議題之學術水準, 特訂定連江縣「馬祖研究」申請補助要點。 二、本案補助範圍: 於 www.acad.ntnu.edu.tw -

#67.怕不怕? ==> 罕見外掛6部舷外機快艇馬祖海域疑有中國解放軍 ...

https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3934396?utm_medium=R&utm_campaign=SHARE&utm_source=FACEBOOK&fbclid= ... 於 www.mobile01.com -

#68.連江縣-馬祖列島之詩@ Air 的部落格 - 隨意窩

連江 縣目前共有4個鄉,分別為南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉,扣除重. 複的字共可得7個字,我用四句七言詩寫成連江縣之詩,其詩如下。 連江縣-馬祖列島之詩. 於 blog.xuite.net -

#69.連江縣南竿鄉1 - 走讀台灣ebooks

馬祖 酒廠品高粱文藝復興在牛角南竿舊稱「南竿塘」,面積10.64平方公里,是馬祖第一大島。連江縣政府位在南竿的介壽村,島上設有馬祖高中、馬祖酒廠、 ... 於 tw.taiwanebooks.com -

#70.連江縣港務處-首頁

連江 縣港務處,港務服務,港區交通服務。 ... 2021/12/17111年度馬祖海事應變中心周邊設備維運管理及商港設施巡查案-決標公告; 2021/12/16111年度南竿福澳港區船舶帶 ... 於 www.mtha.gov.tw -

#71.【馬祖】2022最新!! 13種在地美食第一次到馬祖吃什麼? 馬祖 ...

馬祖 漢堡必吃!! 連江縣馬祖自由行自助旅遊餐廳推薦. 80241. 於 pj20120619.pixnet.net -

#72.「連江縣」找工作職缺-2022年5月|104人力銀行

2022年5月22日-55 個工作機會|數學老師【連江縣私立釩星文理短期補習班】、馬祖特約記者【爽爆新聞網A+NEWS_爽爆多媒體股份有限公司】、櫃台班務【連江縣私立釩星 ... 於 www.104.com.tw -

#73.馬祖鈞鑒—2009首屆馬祖文學獎得獎作品集 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

福建省連江縣政府. 也不避諱的生日訴我,這個孫子人小鬼大,趁著他參出海捕魚他娘到田裡工作,家裡沒人,就邀鄰居的小妹妹來家裡扮家家酒,隨之愈演愈烈,音見然有模有樣的到 ... 於 books.google.com.tw -

#74.連江縣紅十字會《馬祖》 - Facebook

連江 縣紅十字會《馬祖》, 連江縣南竿鄉. ... 中華民國紅十字會連江縣(馬祖)支會於民國九十年八月十三日正式成立,中華民國紅十字會,為國際性組織,以博愛、人道、服務 ... 於 www.facebook.com -

#75.首頁-關於我們-各級學校 - 連江縣政府教育處

連江 縣政府教育處馬祖南竿鄉介壽村76號0836-22067 0836-25582 為提供更為穩定的瀏覽品質與使用體驗,建議更新瀏覽器至以下版本:IE10(含)以上、最新版本Chrome、最新 ... 於 www.matsu.edu.tw -

#76.連江(馬祖)旅遊行程搜尋推薦

國內旅遊/ 連江(馬祖) · 【南北之星高速輪】南竿慢活、祕境探訪津沙聚落、海景下午茶(半自由行) · 【南北之星高速快輪】南北竿. · 【9999遊馬祖】戰地南竿風情~北竿絕美小 ... 於 trip.settour.com.tw -

#77.連江縣大同之家-兒童及少年就養、老人安養及老人養護

209 連江縣(馬祖)南竿鄉清水村131號. 電話:0836-22033 傳真:0836-22152. © 版權所有連江縣大同之家. 於 www.mtcsch.gov.tw