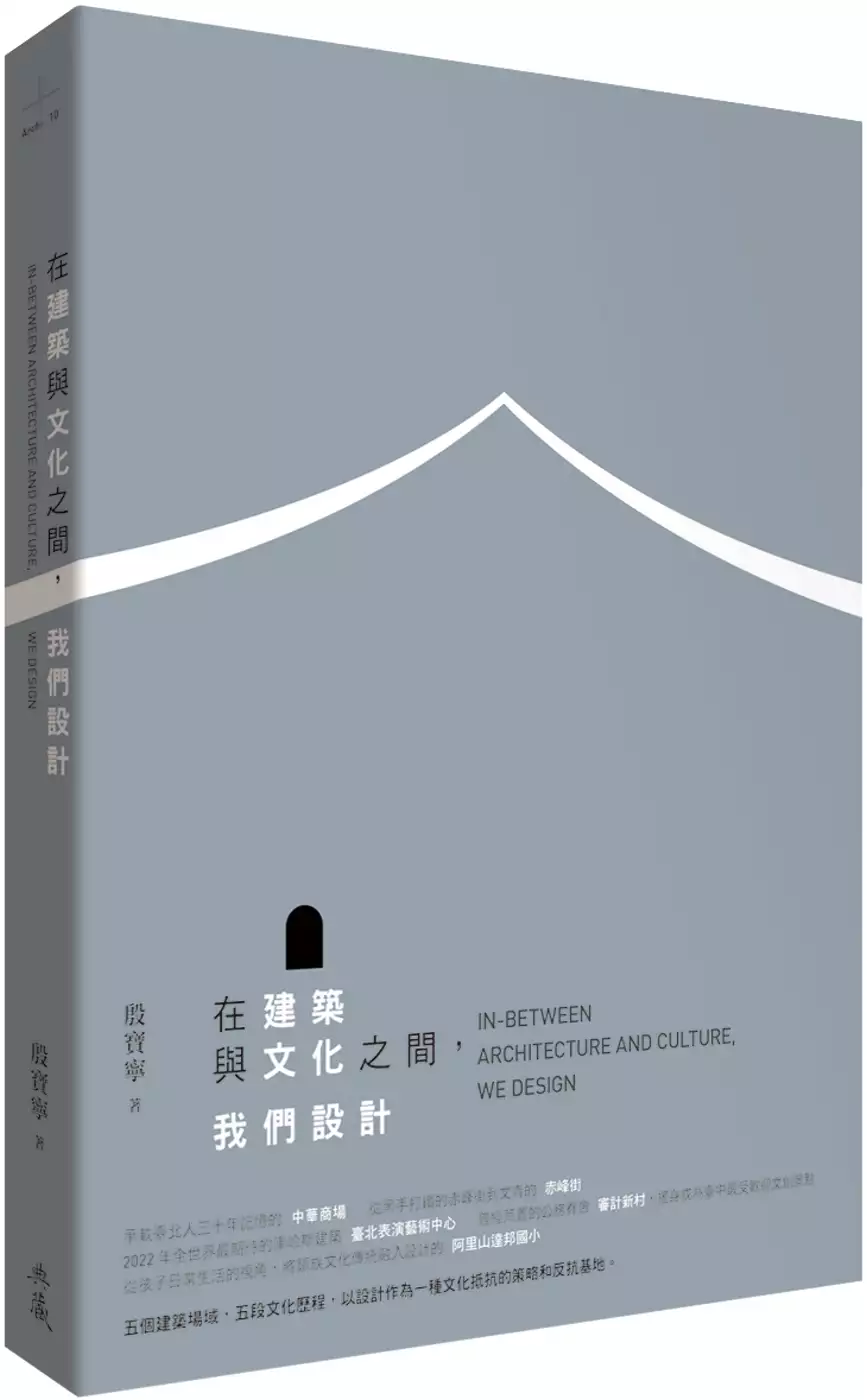

鄒族特徵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 在建築與文化之間,我們設計 和朱雙一的 臺灣文學創作思潮簡史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【問答】布農族和鄒族的特點 2022旅遊台灣也說明:【問答】布農族和鄒族的特點第1頁。布農族(布農語:Bunun),日治時期稱為武崙族:104,為臺灣南島民族的一支。人口約六萬餘人。 目录. 1 族群分類; 2 地理分布; ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和崧燁文化所出版 。

南華大學 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 丁誌魰所指導 李蕙娟的 以網路旅遊平台評論探討旅遊意象及體驗價值-以阿里山森林遊樂區為例 (2021),提出鄒族特徵關鍵因素是什麼,來自於阿里山國家森林遊樂區、旅遊意象、體驗價值、共詞分析、多元尺度分析。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 運動休閒與餐旅管理研究所 劉元安所指導 顏婉華的 從廚師經驗探索台菜道地性之建構 (2020),提出因為有 台菜、道地性、飲食文化、敘事探究的重點而找出了 鄒族特徵的解答。

最後網站鄒族 - 台灣Word則補充:鄒族 (Tsou;Cou)在早期的文獻里稱為「曹族」, 為台灣原住民族的一支, ... 上呈現出一個主要中心,周圍環境數個旁支,中心與旁支彼此有明顯的高低階序關係的特徵。

在建築與文化之間,我們設計

為了解決鄒族特徵 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

乘載臺北人三十年記憶的中華商場 從黑手打鐵的赤峰街到文青的赤峰街 2022年全世界最期待的建築臺北表演藝術中心 曾經荒置的公務眷舍審計新村,搖身成為臺中最受歡迎文創景點 從孩子日常生活的視角,將鄒族文化傳統融入設計的阿里山達邦國小 五個建築場域, 五段文化歷程, 以設計作為一種文化抵抗的策略和反抗基地。 本書集結了建築學者殷寶寧近年來在建築、設計與文化領域的研究與寫作。看似獨立成篇,但共同貫串的,來自於對文化深層的關注與提問。 殷寶寧以地域為經,年代為緯,在建築與文化的交織論述中,觀察設計如何回應使用者的想像與實境。最初以中華商場啟章,在

於該建築承載了臺灣在戰後現代化過程中,追求在城市景觀與建築表徵上的現代性之夢。接著來到捷運中山站與雙連站之間的赤峰街街區,曾經是黑手油氣產業聚集之處,而今反差萌地構成文青青睞的文創聚落。 再往北邊走一點,回到劍潭與基隆河前世的探索中,一座明星建築要如何轉身變為一座演藝廳呢?離開臺北,臺中的審計新村,創意工作者的群聚及其構成的創意聚落,帶動區域活化,具體回應了設計文化不僅是一個過程,更具高度能動性的價值。繼續往南到了北回歸線,百年達邦國小重建,應該長成什麼樣子?「設計」如何作為一種傳遞文化與歷史重量的媒介?建築生產要如何滿足這個社會單位,並且傳遞出具鄒族族群主體意識的文化形式?

透過這些詰問,我們在殷寶寧的文字中飛越臺灣的百年建築構成,以鳥瞰的視角,踏實的取材,照見設計在建築與文化之間以何樣的角色現身。 好評推薦 處在城市快速變貌的時代,我們需要殷寶寧這樣的城市研究者。一方面為城市召喚失去的記憶,也為城市的高速發展擴張,提出具有理想性的思考方向與設計方式。———于國華|國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼所長 這本書給了我們一個如是犀利而溫柔的提醒:這片土地的人民該如何不卑不亢地瞭望與實作另類的想像,嘗試設計建築出能貼合島國肌理又促成文化改變的永續生活空間。———李明璁|社會學家/作家 本書研究案例取樣多元,涵蓋多個具有代表性的地域

街區與文史建築。作者殷寶寧細密爬梳城市變遷的治理歷史,為讀者提供相關建物、街區的地誌文獻,甚而擴及全球化底下文化輸出與美學轉移的政治經濟脈絡。———陳正菁|浮光、春秋書店創辦人

鄒族特徵進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #臺灣南島民族廳

聽完了臺灣史前史,再來就是要進入了南島民族廳,邀請到展示教育組 #蔡念儒研究助理,來帶著聽眾朋友一起逛臺灣南島文化與臺灣的16個族群。

展覽說明:

臺灣南島民族的文化內涵相當豐富,且各族群的文化有異有同。本項展示採取一個族群一個主題的方式,介紹各種具有代表性的文化面向,包含族群關係、族群文化的多元性、建築文化、兩性與親屬、海洋文化、會所制度、生計方式、祭儀、精靈觀念、分合與連結等。展廳中除了呈現原九族文化,亦介紹近年歷經民族識別過程的七族,以完整呈現當代臺灣原住民族的重要發展歷程,及其族群文化,並且延伸介紹世界南島語族跨越海洋的文化連結。觀眾參觀所有的展示廳之後,對於南島民族文化的豐富內涵可以獲得一個初步的印象,並且做為更進一步探討的基礎。

社會人群關係:

本展示室為南島民族廳的第一廳,介紹了世界南島語族的範圍以及可能擴張的途徑,試以說明臺灣原住民族與世界南島的關係。透過多媒體的互動,一覽臺灣原住民族的基本概況,同時在展廳內迴廊上,還有多媒體觸控語言學習機,以真人發聲,學習臺灣原住民族的基本問候語。本展示室另呈現族群之間的人群關係,諸如透過契約的展示介紹平埔族與外來族群的互動關係。泰雅族與周邊族群的多元文化融合,在文面與織布文化上,又擁有在地的文化獨特性。排灣族的聚落與建築是以大型繪圖介紹部落的選址與空間佈局,而建築生活空間,則是以石板屋立體模型呈現。此外,在族群人群關係中,還介紹了阿美族重要的兩性分工的互動模式。

工藝、生計與社會:

本展示室的主題為雅美族(達悟族)海洋文化的工藝技術、卑南族會所制度的社會組織、魯凱族現代的生計方式等。縮為「工藝、生計與社會」作為展示室的標題。本展示室最醒目吸引人的,即是放置展廳中間的三艘雅美族拼板舟,並採用多媒體播放方式介紹整體架構的組成。展示中有十二人座的大型刻紋的拼板舟,也有小型無紋飾的拼板舟,它各具什麼特性,邀請您來參觀討論。在卑南族會所制度的介紹是運用多媒體播放,同時也放置了少年會所的模型,並且透過大型繪圖介紹了會所內學習的內容。此外,為了讓大眾瞭解臺灣原住民的現代生活情況,特別將魯凱族散布在各行各業的工作照片,製作成大型百工圖呈現在展示室的挑高牆面上。

祭儀與精靈觀念:

臺灣原住民族的原始信仰相當地特殊,本廳採用大型繪圖、文物與看板介紹賽夏族、鄒族、布農族的祭儀與精靈觀念。 並以多媒體播放賽夏族、鄒族的祭典紀錄片。賽夏族的矮人祭是南島民族之中相當特殊的祭典,祭祀中述說著族人與矮人之間的關係。這也是族人展現傳統祭儀、服飾與

社會型態的重要祭典:

戰祭與小米祭是鄒族的重要祭典,呈現部落與家屋的結構關係。近年來鄒族積極走出部落,進行以傳統儀式為基礎的文化展演,1997年演出舞台劇《Tsou伊底帕斯》。 布農族的巫術具有除病消災或使人身陷災厄的效果。巫術多由巫師進行,成巫儀式、法器以及每年增強法力的祭典是巫師力量的來源。但巫術絕非巫師的專利,而是所有的人都想要嘗試學會的一種能力。

分合與連結:

近年臺灣原住民族的民族意識逐漸提升,2000年後政府識別出七個民族。本主題除了用圖文介紹臺灣原住民族的歷史概況,以及識別出的七族傳統文化,同時也呈現七族強化的文化特質。如噶瑪蘭族的香蕉絲文創產業;撒奇萊雅族的重現火神祭;太魯閣族語言文字化的族語詞典;賽德克族文化展演的多媒體運用產物;邵族的觀光在地發展的神話商品;拉阿魯哇族的貝神祭;卡那卡那富族的米貢祭。此外,臺灣原住民族的發展,已跨越到世界南島語族的視野。在最後,以大量的活動照片(包括南島語族文化特徵,以及在臺灣與海外舉辦的各項交流活動「南島文化節」、「世界原住民廣電聯展」、「南島語族至臺灣原住民族部落探尋」、「臺灣原住民族海外南島文化交流」等),呈現臺灣原住民族與世界南島語族的重要關係。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

以網路旅遊平台評論探討旅遊意象及體驗價值-以阿里山森林遊樂區為例

為了解決鄒族特徵 的問題,作者李蕙娟 這樣論述:

本研究旨在透由旅遊平台評論,瞭解遊客對阿里山國家森林遊樂區旅遊意象、體驗與感受,讓管理單位思索:如何經營,才能讓遊客在非花季期間,一樣渴望進入園區,體驗和花季不同的享受。先以語義網絡分析作質化探究,再運用中文斷詞系統(CKIP)找出關鍵詞進行詞頻分析、共詞分析及多元尺度分析做量化統計,探討旅遊目的地意象的元素與體驗價值。 研究結果發現:(1)阿里山國家森林遊樂區有櫻花與蒸氣火車相互輝映的美景、最具特色的曙光、如夢似幻的高山雲海、幽靜森林、紓解生活壓力的芬多精,這些親近大自然的體驗讓人讚嘆,值得再次造訪。(2)因園區大、景點多,建議可以過夜,徜徉在大自然的懷抱中,慢活享受自然的洗禮。(3

)停車場、車位數量不足,假日或花季期間,停車位是一位難求,抱怨在所難免,所幸,花季期間有貼心的接駁服務,但因美景實在太吸引人了,知道花季期間或假日一定人潮湧現,遊客仍願意上山,與櫻花來一場美麗的約會。(4)遊樂區內,步道及各項措施規劃完善且持續更新中,連外國人都稱讚,是休閒的好選擇。據上述研究結果,建議:(1)應該改善停車空間不足的問題(2)提升非花季期間旅遊人次(3)棧道與步道應利於輪椅、嬰兒推車前進

臺灣文學創作思潮簡史

為了解決鄒族特徵 的問題,作者朱雙一 這樣論述:

本書是目前兩岸綜述臺灣文學的諸多著作中,最具水準的一部。朱雙一教授依據長期授課累積的教案,不斷勤苦蒐集資料,所寫就的力作,即融合了各家觀點,卻又別具慧眼的自成一家之言。《臺灣文學創作思潮簡史》可以媲美本間久維的《歐洲文藝思潮概論》、勃蘭兌斯的《十九世紀文學之主潮》,在臺灣文學研究的領域,發揮歷久彌新的功能,是教授、學習臺灣文學的教師、學生們極佳的教科書,也是研究、喜愛臺灣文學者不可或缺的參考讀物。 作者簡介 朱雙一 廈門大學台灣研究院、台灣研究中心教授。為中國世界華文文學學會學術委員會主任,福建省台港澳暨海外華文文學研究會副會長。著有《彼岸的繆斯—一台灣詩歌論》(與劉登翰合作)

、《近二十年台灣文學流脈》(台灣版改題《戰後台灣新世代文學論》)、《閩台文學的文化親緣》、《海峽兩岸新文學思潮的淵源和比較》(與張羽合作),《台一灣文學與中華地域文化》、《百年台灣文學散點透視》,參與編撰《台灣文學史》、《台灣新文學概觀》、《台港澳文學教程》、《揚子江和阿里山的對話》、《中國文化中的台灣文學》、《文化親緣與兩岸關系》、《台灣百部小說大展》等書,並在海內外報刊發表學術論文或文學評論文章二百餘篇。 導言 第一章 古代臺灣的鄉土描繪和抗敵抒寫 第一節 古代臺灣文學的鄉土描繪 第二節 古代臺灣的抗敵詩文 第三節 乙未割臺前後的詩文創作 第二章 臺灣新文學的產生和

發展 第一節 臺灣文學現代性的起源 第二節 「新」與「舊」的折衝和過渡 第三節 新舊文學之爭與臺灣新文學的誕生 第三章 日據時期臺灣文學運動和創作主題 第一節 日據時期臺灣鄉土文學運動 第二節 抗議與隱忍:殊途同歸的文學主題 第三節 皇民化和「中國性」的衝突和糾葛 第四章 左翼文學的仆倒和「反共文學」的泛起 第一節 光復初期兩岸文化匯流 第二節 反對官僚統治的時代主題 第三節 極端政治化的「反共文藝」 第五章 「自由派」、現代主義文學的興衰和特點 第一節 自由人文主義的突圍 第二節 當代臺灣現代主義詩潮 第三節 現代主義文學高潮及其特徵 第四節 現代主義的自我調整及其成因和意義 第六章

回歸傳統和現實關切:鄉土文學再出發 第一節 臺灣鄉土文學的傳承和當代再出發 第二節 20世紀70年代鄉土文學的創作主題和實績 第三節 「鄉土文學論戰」的焦點和「盲點」 第七章 20世紀80年代以來鄉土文學的延續和演變 第一節 20世紀80年代以來臺灣文壇的「統」、「獨」論爭 第二節 20世紀80年代以來臺灣文學的文化視角 第三節 族群議題的文學介入 第八章 都市化與後現代語境下的臺灣文學 第一節 都市文學的崛起和現代主義的再興 第二節 後工業文明與後現代文學 第三節 後殖民主義和「文化研究」思潮 第四節 60年來兩岸文壇關係的演變 後記 導言 文學思潮是某一時期作家、文學

創作者乃至讀者、評論家共同參與而形成的集體思維,是具有廣泛影響的文學思想和文學創作的潮流。之所以會形成「集體思維」,則與時代變遷、社會環境、當時人們普遍的精神指向和關注,以及文學自身的新舊遞嬗等,有著密切的關係。 無可否認,文學思潮的研究具有重要的意義。因為文學創作本為個體性的精神活動,如果分別考察,未免只是一些孤立、零散的點,其實各個體之間以及他們與讀者之間,往往通過某種紐帶而相互聯繫著。這種聯繫如果形成某種集體性的思維,即是文學思潮,而文學思潮也成為文學史的貫串線索和骨架。個體的創作只要是優秀的,遲早都會與「思潮」發生某種關聯。因此本書試圖以文學思潮為考察焦點,以近代以來為重心,提綱

挈領勾勒數百年來臺灣文學的發展歷程。 中國學界在20世紀二三十年代就有一波文學、文藝思潮史論的編著熱潮,如先後出現黃懺華《近代文學思潮》、佘祥森《現代德國文學思潮》、呂天石《歐洲近代文藝思潮》、高滔《近代歐洲文藝思潮史綱》、孫席珍《近代文藝思潮》、徐懋庸《文藝思潮小史》、朱維之《中國文藝思潮史略》、李何林《近二十年中國文藝思潮論》等書以及本間久雄《歐洲近代文藝思潮概論》、廚川白村《文藝思潮論》、勃蘭兌斯《十九世紀文學之主潮》等外國學者著作。 不過新中國建立後的前30年,「文學思潮」似乎並未成為學界關注和撰述的焦點,直到改革開放後的「新時期文學思潮」這一概念才又頻繁出現在文學研究著作

的書名中。 也許由於新的創作潮流層出不窮、轉換快速,80年代的文學思潮研究專著多以新時期文學為研究物件。90年代,文學思潮研究在量上有了可觀的增長,進入新世紀,更有了爆發式的猛增,甚至有了對「文學思潮」概念的內涵和外延、研究的物件和方法等問題的專門理論探討。「文學思潮」受到學界的高度重視,自然是其本身的重要性所致。 只是「文學思潮」其實包含著「理論思潮」和「創作思潮」兩方面既有聯繫又有區別的內容。有些學者側重於從文學運動、思想論爭、理論宣導等來定義「文學思潮」,這也是較普遍、常見的用法,如朱寨於1987年編著出版的《中國當代文學思潮史》。 近年來有些學者則改以「創作思潮」為主

的角度來立論並得到學界同行的肯定,如許志英、鄒恬主編的《中國現代文學主潮》。筆者極為同意這樣的觀點:文學思潮之為「文學」的思潮,並不僅僅是文學理論的思潮,它固然有一定的社會思潮、哲學思潮作基礎,有一定的文學理論批評思想在起指導作用,但這些最終必須是經過一大批創作方法、藝術風格、美學追求相近的文學作品來加以體現;一部文學史主要是作品的歷史,而一個時代的思潮也是更生動更豐富地體現在作家的創作中。因此,本書書名即以「文學創作思潮」這一概念來涵蓋書中將理論思潮和創作思潮緊密結合在一起的論述內容。 一、中華故事圈中的臺灣少數民族口傳文學 臺灣是凸起於中國東部大陸架淺海地帶上的島嶼,與福建咫尺望。

在漫長的地質變化中,臺灣與大陸時而相連,時而為一道淺淺的海峽隔開。遠古人類不難透過陸橋或借助簡易工具,從大陸來到臺灣。考古發掘證明,臺灣各史前文化層大多與中國大陸有著直接的關聯。 在漢族大規模移居之前,臺灣就生活著現在被稱為「高山族」的少 數民族同胞。關於臺灣少數民族的來源,有所謂「本土說」、「南來說」、「西來說」、「北來說」、「多源說」等等。其中「西來說」和 「多源說」有著考古發掘和民族文化研究的科學根據。比如,從中國志籍最早記述臺灣土著文化的文獻《臨海水土志》(三國時東吳丹陽太守沈瑩所撰)中有關夷州民和安家民的棧格、崖葬、獵首、缺齒、木鼓、犬祭等文化特徵及其與當今中國南方少數民族的相似性,

可得出二者都與中國大陸古代的百越、百濮民族有深厚淵源的推論。 有學者認為,早在新石器時代中期或晚期,就有一支越族自中國大陸東南沿海分數批渡海到了臺灣,成為泰雅、賽夏、布農、鄒族等民族的祖先。後來,又有幾支越人和濮人經過中南半島到達南洋群島,在途中分別與其他民族、人種有過接觸和融合,其中一支經由菲律賓群島進入臺灣,成為現在魯 凱、排灣、達悟、阿美、卑南等族人的祖先。這是較晚近的文化層可見一些菲律賓文化成分的原因。 神話、傳說、故事、歌謠等,往往是某一民族早期生產生活和歷史文化的現實反映。透過世代相傳的民間口傳文學,可以進一步證明臺灣少數民族與中國深厚的歷史淵源和密切的文化聯繫。無論是「人用杵把天

撐高」的開天闢地神話或是石生、樹生、竹生、蛇生、卵生、糞生、蟲生等人類始祖神話,以及感風而生或觸沉木而孕的神話感生母題,都可在西南少數民族那裡找到類似或相近的說法。

從廚師經驗探索台菜道地性之建構

為了解決鄒族特徵 的問題,作者顏婉華 這樣論述:

所有的文獻都指出「台菜」是臺灣經歷三百年政權更迭、異族文化的交融下,發展而成具有道地性 (authenticity) 的臺灣傳統飲食文化,但是僅有少數文獻討論過台菜的道地性。廚師是台菜的「做」者,他們持續且長期生活在這個地方,熟諳台菜的文化,因此他們應是最有能力和洞見來論述台菜道地性的主體,但是這樣的文獻也付之闕如。故本研究的目的是對廚師的經驗敘說進行台菜道地性的詮釋,並建構出台菜的道地性。本研究運用敘說探究法,以立意取樣對7位擁有30年以上台菜廚藝經驗之廚師進行半結構式訪談,使用主題分析法進行敘說文本的分析。最後得出三個面向及十個分析主題,在「台菜道地性的根基」面向中包含烹飪場域的結構化、

烹飪慣習的鞏固、關係資本;在「台菜道地性的核心」面向中包含台菜原料的物性、台菜味道的關鍵、台菜的外在美感;在「台菜道地性的展現」面向中包含概念與獨特、經典菜餚、台菜的變化、創新的應用。經由分析與詮釋,本研究認為「台菜的道地性」的概念是指由對臺灣有深度的地方體認且有長年台菜烹飪工藝的演繹者,經歷過台菜烹飪場域的被結構化與再結構化和烹飪慣習的鞏固,擁有關係資本的底蘊基礎,憑藉對原料物性的理解、關鍵味道與外在美感的掌握,也能夠展現台菜的概念與獨特、經典、變化、和創新的脈絡下所做出的臺灣飲食。最後本研究建議保存並重視擁有豐厚台菜閱歷的師傅是讓台菜文化存續的首要之務。

鄒族特徵的網路口碑排行榜

-

#1.阿里山鄒族和桃園龍潭武漢部落的泰雅族,都有荷蘭血統

一般泛稱荷蘭或歐洲白種人的金髮、紅毛,荷蘭血統的特徵,最常在南部福佬人的身上看到。發現在台灣有荷蘭人和原住民的後裔鄒族和魯凱族還有荷蘭人與原住民所生的後裔,鄒 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#2.認識原住民族- 族群介紹

邵族在民國90年8月10日被政府歸類為台灣原住民族,這是邵族人長久努力的結果。 ... 等各方面來看,邵族的語言、文化、宗教、習俗、服飾、族群體質特徵,都與鄒族有所 ... 於 www.tipp.org.tw -

#3.【問答】布農族和鄒族的特點 2022旅遊台灣

【問答】布農族和鄒族的特點第1頁。布農族(布農語:Bunun),日治時期稱為武崙族:104,為臺灣南島民族的一支。人口約六萬餘人。 目录. 1 族群分類; 2 地理分布; ... 於 travelformosa.com -

#4.鄒族 - 台灣Word

鄒族 (Tsou;Cou)在早期的文獻里稱為「曹族」, 為台灣原住民族的一支, ... 上呈現出一個主要中心,周圍環境數個旁支,中心與旁支彼此有明顯的高低階序關係的特徵。 於 www.twword.com -

#5.植物俗名:雀榕鄒語名 - 阿里山鄒族民族植物文史知識庫

祭儀:鄒族男子會所廣場東側種植的雀榕樹,是Mayasvi(戰祭)的重要儀式植物,也是鄒族的部落神樹,目前鄒族神樹有兩棵,分別在達邦社及特富野社的男子會所。 於 gitlci.ccu.edu.tw -

#6.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

南鄒族民歌目錄頁14. 第一章緒論頁17 ... 第三章沙阿魯阿族音樂特徵頁31. 第四章沙阿魯阿族演唱者簡介頁37 ... 第七章卡那卡那富族音樂特徵頁153. 第八章卡那卡那富族 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#7.鄒族長老指導部落青年搭建消失70年「赫夫」傳統建築重現

為傳承南投地區鄒族原民文化,林務局南投林管處、台大實驗林管處與信義鄉久美國小於110年合作,邀請阿里山鄒族長老安孝明號召久美與山美部落青年, ... 於 www.ettoday.net -

#8.D3 - 原住民科學教育計畫資源網

本研究為鄒族原住民族學童開發一系列具「動手做、鄒族傳統文化與當代生活情境為基底、真實情境-密室逃脫遊戲之素養導向評量活動」等特徵的鄒族部落生活為本位的非制式 ... 於 ismoster.org -

#9.阿里山鄒族的社會與宗教生活 - 圖書館

本書描述鄒族生命儀禮和人的觀念之基本特徵,討論時序儀式、農業生產活動內容和聯合家族的關係,分析男子會所與阿里山鄒族的社會組成原則,論述部落性儀式mayasvi在 ... 於 lib.web.hsc.edu.tw -

#10.平埔族身體特徵 - Ecofuel

平埔族身體特徵. 漢人的特徵+平埔族特徵. 漢人具有以下四個特徵表現: 1. ... 鄒族的外型特徵與臺灣原住民其他族群相比,屬高身、長頭及狹鼻型。. 最早從事鄒族體質人類 ... 於 www.ecofuel.me -

#11.第一節回顧邵族民族認定的過程 - 政治大學

鄒族 的一支,具有原住民的身分,在戶籍登錄及行政上以「曹族平地山胞」的. 名義依附在鄒族名下。 ... 也都另成一格,其民族文化的特徵清晰明白,邵族和鄒族之間有顯著的. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#12.吳鳳廟 - 國家文化資產網

吳珠除從事與阿里山原住民往來交易的「番割」外,也成立了一個叫「吳大振」的墾號努力開墾事業。由於這種淵源,吳鳳熟悉鄒族的語言風俗,日後才會擔任「通 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#13.[臺灣老照片].1935年.《臺灣蕃界展望》~鄒族、排灣族

鄒族 居住於阿里山一帶,昭和九年底(1934)統計,鄒族人口僅2,191人,是族群人數較少的臺灣原住民族。 鄒族雖小,不過擁有很高的知名度,因為從日治時期到 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#14.關於原住民---鄒族

地理分布鄒族大致分為北鄒及南鄒,當中的北鄒指的是阿里山曹亞族,(又分為Tapagu -Tufuja群和Lututu群,南鄒是指卡那布亞族及沙阿魯阿亞族。 於 lib.tcust.edu.tw -

#15.鄒族八大部落各擁特色

早年逐獵物而居的鄒族原住民,定居在阿里山區後,在達邦和特富野兩大社築建部落最重要的庫巴(男子集會所)建築,部落族人隨後並移居來吉、新美、山美、茶山、里佳和樂野, ... 於 www.stm.org.tw -

#16.阿里山鄒族的體質人類學初探摘要 | 健康跟著走

鄒族 輪廓- 鄒族的外型特徵與臺灣原住民其他族群相比,屬高身、長頭及狹鼻型。最早從...由檢者側面觀測其上頷唇皮部之輪廓線,男女均以... 於 info.todohealth.com -

#17.原住民族藝術(國情簡介-文化) - 行政院全球資訊網

鄒族 具有優異揉皮技術,傳統藝術多展現於身體裝飾,常見於鹿、羊、羌等獸皮縫製的男性衣、褲、帽、鞋等,而以羽毛裝飾的皮帽則為該族最顯著特徵。近年吸收他族工藝 ... 於 www.ey.gov.tw -

#18.鄒族 - 新北市政府原住民族行政局

鄒族人的傳統生計以農業及狩獵為主,由於禁止狩獵的法令限制,迫使鄒族人口外流,由於阿里山區為高山茶及山葵的種植區,許多鄒族的朋友開始在保留地上種植山葵,並跟平地的 ... 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#19.遊嘉義!「優遊吧斯鄒族文化部落」南洋風情茶園山景遼闊視野 ...

位於嘉義阿里山鄉海拔約1300公尺之處「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」, ... 底下是最能代表原住民特徵的裝置,據說鄒族是一支以父系社會為主的少數 ... 於 cmeyy.com -

#21.噶瑪蘭族 - 原住民族文化發展中心

噶瑪蘭族人是現今台灣平埔族群當中族群意識強烈、文化特質最鮮明的一群人。十五年來,噶瑪蘭族人為爭取復名,四處向地方、中央政府陳情,為了能展演噶瑪蘭族的文化 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#22.邵族- 台灣原住民

根據邵族的口傳歷史,據說祖先是追逐白鹿翻越阿里山而來。 ... 從文化、服飾、體質等特徵來看,邵族均和鄒族人不同,卲族族人自己不但否認他們是鄒族,且發起正名運動 ... 於 sites.google.com -

#23.原住民現況 - 南投縣政府原住民族行政局圖片

南投縣原住民人口數約有28,734人。有信義鄉、仁愛鄉及魚池鄉3個原住民族鄉,南投縣原鄉地區原住民族主要族群有布農族、泰雅族、賽德克族、邵族及鄒族等五大族群。 於 boaa.nantou.gov.tw -

#24.深入嘉義阿里山鄉最南端茶山部落的涼亭文化 - 微笑台灣

跟著嘉華的腳步走,到處都是充滿原住民特色的設計與建築。木雕上刻有貝殼、羽毛等特徵的,代表這戶人家就是鄒族;如果是打獵、搗小米則是布農;至於 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#25.各族人類由來的傳說 - 台灣文學辭典資料庫

從其內容來看,有幾項特徵:一、幾乎每一族都有神造人的傳說:二、幾乎每一族都有 ... 鄒族有樹葉落地成人,以及神用茅草、泥土或直接造人,以及蛇生人等各種傳說。 於 db.nmtl.gov.tw -

#26.鄒族穿山甲傳說 - NiNa.Az

鄒族 穿山甲傳說语言监视编辑是台灣鄒族神話中關於穿山甲的傳說主要描述 ... 大多數的劇情中都有以下特徵和發展1 穿山甲和某種動物麝香貓獅子野貓猴子等. 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#27.鄒族 - Google 圖書結果

「山肉」的獲取與消費,被賦與呈現鄒族群內外關係的意義。 ... 鞣皮是鄒族特殊且著名的工藝,皮帽加插飛羽更是鄒族男子最顯著的特徵;而女性則以棉、麻等植物纖維, ... 於 books.google.com.tw -

#28.對鄒族有份不捨.有些牽掛[請多多點閱]+傳統打獵的態度「是請 ...

傳統打獵的態度「是請動物過來,」花蓮師範學院副教授、鄒族的浦忠成說,獵人不以陷阱牢靠沾沾自喜,也不以 ... 「我們會根據個人的行為、身體特徵來取,」黃貴潮說。 於 amway541541.pixnet.net -

#29.布農族

布農族(布農語:Bunun,舊稱Vonum),日治時期稱為武崙族[2]:104, ... 為鄰,現時完全被鄒族同化,高雄那瑪夏還有遺族,但是已被當地的布農族郡社群所同化,成為高雄 ... 於 www.wikiwand.com -

#30.攜原聲合唱團演唱各國經典超過10種語言台灣政大南島講座募款 ...

... 原住民傳統歌謠,如布農語、鄒族語、排灣語等,還接連演唱包括華語、臺語、英語、斯瓦希里語(非洲三大語言之一)等各國經典歌曲,總計11種語言。 於 times.hinet.net -

#31.邵族----原住民族[台南解說員] @ okey199 - 隨意窩

到底邵族是最晚漢化的平埔族群,亦或最早漢化的原住民族群,唯邵族族人普遍反對被視為平埔族群之一族,從文化、服飾、體質等特徵來看,邵族均和鄒族人不同,因此否認他們是 ... 於 blog.xuite.net -

#32.成為「邵族人」: 基因科學與原住民正名的認同政治

臺灣原住民也由九族增加到至今十六族。2001年8月邵族脫離鄒族,成. 為官方承認的第十族,是第一個 ... 雖然陳叔倬在方法論上指出,由文化特徵區分族群才是合理可行的. 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#33.鄒族荷蘭血統的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習資源網

台灣人荷蘭血統-台灣人約有100萬人有歐州白種人基因-屏東魯凱族、排灣族、阿里山鄒族和桃園龍潭武漢部落的泰雅族,都有荷蘭血統-荷蘭血統的最大外表特徵,是紅髮、捲髮、白 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#34.阿里山(中国4A级旅游景区)_百度百科

了解真实的阿里山文化历史就应深入到阿里山邹族文化部落里面,在阿里山邹族的文化园区, ... 1 地理位置; 2 交通信息; 3 生态环境; ▫ 林相; ▫ 动物; 4 地貌特征 ... 於 baike.baidu.com -

#35.鄒族

總人口約七千多人。 ... 文化鄒族人的社會組織可以分為以下幾個部份: (一)大社(hosa):由幾個氏族聯合組成。北鄒有兩個大社,分別為達邦社與特富野社。鄒族的精神象徵為大社 ... 於 nrch.culture.tw -

#36.鄒族族群服飾

鄒族 族群服飾鄒族以往的傳統的服飾有皮革、麻布及棉布三種衣料。皮革為男性主要衣料,由男子自己揉製;麻布以前由女子自織;棉布自古以來都是向漢商 ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#37.同义词邵族

邵族 布农族 泰雅族 邹族 阿美族 马卡道族 卑南 西拉雅 鲁凯族 平埔 平埔族 噶玛兰 ... 從文化、服飾、體質等特徵來看,邵族均和鄒族人不同,卲族族人自己不但否認他們 ... 於 wordsimilarity.com -

#38.行政院核定拉阿魯哇族及卡那卡那富族,原民會 - 關山戶政事務所

100年5月及101年1月向原民會申請認定為原住民族。 · 「本會受理申請後立即委託國立政治大學研究,確認兩族與鄒族間, · 客觀上文化特徵顯有不同,主觀上民族認同意願強烈,該 ... 於 gsh.taitung.gov.tw -

#39.12. 請問上述三條資料為哪一原住民族的特徵:(A)雅美族(B)卑 ...

請問上述三條資料為哪一原住民族的特徵: (A)雅美族 (B)卑南族 (C)邵族 (D)鄒族. 編輯私有筆記及自訂標籤. 國一歷史上第一次- 106 年- 2017彰化縣縣立鹿港國中七 ... 於 yamol.tw -

#40.(1)lu-ua li-ki-hli 山芋(貝神祭前歌)

者,與游仁貴是好朋友,對桃源村的鄒族事. 務非常熱心。 ... 六、音樂特徵 ... 兩支族阿里山鄒族及高雄縣三民鄉的卡那卡那富族(kanakanavu)構成鄒族的三個. 於 tmi.openmuseum.tw -

#41.鄒族 :: 非營利組織網

非營利組織網,鄒族特徵,鄒族藝人,鄒族姓氏,鄒族傳說,鄒族日月潭,鄒族荷蘭,鄒族圖騰,鄒族禁忌. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#42.鄒族傳統樂器peingu no ngʉcʉ(鼻笛)再生 - 文化研究學會

我們可以看到,使用鼻笛的族群不只有排灣族,還有鄒族、泰雅族、布農族、賽夏族、卑南族。 ... 然而,未提及樂器是屬於單管或雙管,也未有關聲音特徵之紀錄。 於 www.csat.org.tw -

#43.探訪由來九份、阿里山獲正名 - Yahoo奇摩

但以阿里山鄒族的習性,向來以土地山川特徵命名而非以人命名,事實上,最早的「阿里山」,應是平埔族原住民的命名,且並不包括現在的山區。 於 tw.yahoo.com -

#44.阿里山的原住民 鄒族

「鄒」族昔稱「曹」族,這是因為光復初期國民政府直接將日語音譯成台語之故,而「鄒」是直接音譯鄒的語 cou,在民國八十七年十一月行政院原住民委員會正式核定更名為「鄒」 ... 於 ici.nutn.edu.tw -

#45.018 第二節漢人社會的發展

反倒是阿里山鄉(阿里山番社),位於嘉義縣東端,仍保留為鄒族的故 ... 成聽講群(folk groups),各有各的特徵,自然地涵納社群的品味與價值. 於 www.tbocc.gov.tw -

#46.台灣溯源基因檢測Ancestry DNA Test::大陸鄒族後代來台尋根

在這則報導中,上營村的陳朝虎、朝傑他們儘管有濃濃的「河南味兒」,但他們仍保有「高挺的鼻子、突出的顴骨」,這些典型原住民的特徵。他們因為親族中間 ... 於 blog.sina.com.tw -

#47.阿里山鄒族 - H7H8

鄒族人現今的居住分布以嘉義縣阿里山鄉一帶的山區為主,亦即鄒族以阿里山山區、 ... 阿里山鄒族戰祭Mayasvi; 阿里山鄒族民族植物文史知識庫; 阿里山鄒族的音樂特徵 ... 於 www.h7h8h9.co -

#48.鄒族 - 熊 臺灣

鄒族 主要分佈於嘉義縣阿里山鄉,南投縣信義鄉及. 祭典傳說. 播種祭. 鄒族的生活祭儀中,排在一年之始的是播種祭,也就是說鄒族人以播種小米的祭儀來迎接一年的到來。 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#49.阿里山鄒族的體質人類學初探 - 科普學習資源

鄒族 的外型特徵與臺灣原住民其他族群相比,屬高身、長頭及狹鼻型。最早從事鄒族體質人類學調查的學者為日人松村瞭及宮內悅藏。深入調查鄒族人體測量及形態觀察則由前 ... 於 edresource.nmns.edu.tw -

#50.臺灣原住民命名方式及姓氏特點 - 台灣網民族情懷兩岸脈動

此外,分佈廣泛的布農族目前超過一百個氏族,許多是三百年來遷徙過程從古老氏族中分出來的,會依創立家族者的特徵或名字命名,氏族間親疏遠近不一,但改漢 ... 於 big5.taiwan.cn -

#51.陳耀昌專文:台灣人的荷蘭基因 - 風傳媒

因歷史的淵源,台灣成為南島語族原住民、高加索白人荷蘭種,以及東亞蒙古種漢人,分別代表大洋洲、歐洲、亞洲三大不同人種的融合之地,這在世界上可說 ... 於 www.storm.mg -

#52.裝飾有羽毛的帽飾是鄒族特徵臺灣原味之美no.008

本網站是一個音頻分享平台,用於分享、交流、試聽自己喜欢的音乐、铃声、故事等等。 我們尊重版權,如有任何侵害您版權的問題,請通過email的方式和我們 ... 於 www.melon365.com -

#53.鄒族篇 - 原住民數位博物館

台灣原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案. 靜態頁面文稿. 7-5. 7-2 文化特徵. 7-2-1 社會結構6. 一. 氏族之基本單元. (一) 北鄒. 北鄒族的領域界定以聚落、耕地與 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#54.阿里山鄒族青年

Aveoveoyx!我們是來自阿里山不同的部落、不同家族的鄒族青年,特徵是高顏值。 除了美如水壯如山,我們的內涵還如同火燄一般,猛烈地、沉穩地燃燒,在 ... 於 www.amismusicfestival.com -

#55.《南瀛學》電子報第32期[學術文摘]台南縣境之原住民@ 臺南市 ...

由阿里山北行者為北鄒族,入居和社,與阿里山各社不和,大敗北走日月潭,另稱邵族。 ... 深目之平埔族可能是曹族四社,及大武壠社群之特徵,與今之曹族面像相近。 於 nanying.pixnet.net -

#56.原住民族多元智能:原住民族知識體系 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

鄒族 的社會結構,呈現出「一個主要中心周圍環繞數個小旁支,主幹與分支彼此有明顯高低階序關係」的二元對立同心圓特徵;這個社會特徵因鄒人崇尚中心、主幹、本源, ... 於 books.google.com.tw -

#57.鄒族的傳統衣飾。... - 南島觀史-福爾摩沙Formosa | Facebook

鄒族 三支群的男性服飾顏色、材質相近,僅在部分衣服顏色上略有差異。 ... 以羽毛裝飾之皮帽則是男子顯著特徵; 而女性則以棉、麻等植物纖維,織成布衣。 於 www.facebook.com -

#58.公共電視台_請問貴姓

台灣目前有超過十族的原住民族,每一族的命名方式都不相同,即使是同一族群,不同部落的 ... 鄒族有八個古老氏族:Jasijungu(安)、Jakumangana(楊)、Jaisikana( ... 於 web.pts.org.tw -

#59.圖像意義漢人經學家陳第明神宗萬曆年間撰有〈東番記〉 它是 ...

可見當時原住民的生活習慣,仍然保有相當明顯的文化特徵。 ... 高山族(13族):泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、阿美族、卑南族、達悟族、邵族、及由 ... 於 web.kshs.kh.edu.tw -

#60.【高山】玉山名稱由來 - 健行筆記

玉山對原住民來說是非常重要的一座山,鄒族視其為聖山,傳說其祖先原住於 ... 遠古布農族人大洪水傳說中「提供避難的山峰」或「最後的避難地」之意。 於 hiking.biji.co -

#61.【島嶼說書人】圖解台灣建築史系列——來去部落住一晚(卷二)

住在這邊的有日月潭的邵族、阿里山的鄒族、過去被稱為南鄒族的卡那卡那富 ... 這四個族群的建築,共同特徵是都具有茅屋頂、竹造建築以及會所,鄒族的 ... 於 vocus.cc -

#62.由《熱蘭遮城日誌》記載的Lassong-or社試論沙阿魯阿群

根據文化人類學學者對南鄒族的調查紀錄中,沙阿魯阿(Saaroa)族群與卡那卡那 ... 北起陳有蘭溪流域南至荖濃溪流域的淺山及中海拔地區的史前文化特徵類似,石器以變質 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#63.台灣「體質人類學」研究的回顧與成果

鄒族 :. 阿里山群(嘉義縣). 魯凱族: 屏東縣、高雄縣 ... 族、鄒族、排灣族、雅美族均是闊面 ... 除阿美族及雅美族外,台灣先住民的身體特徵為:身高較. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#64.台灣原住民圖像----高山族

彪悍的高山族同胞,赤腳在山林奔跑也如履平地,二戰時有數千人被徵兵(高砂義勇隊)去南洋打仗,據史料記載, ... 鄒族的勇士照. 皮帽和鷹羽是特徵. 於 daddygaga.pixnet.net -

#65.玉山地名的由來? - 常見問答

鄒族 稱玉山為「pattonkan」,傳說其祖先原住於玉山之巔。據聞布農族人稱玉山為「Tongku Saveq」,「Tongku」是形容指山頂斜坡,「Saveq」〈或Savih、Usavih〉則是指 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#66.鄒族服飾

由於以狩獵為生,皮革是鄒族相當常見的服飾製作材質之一,捕獲的動物有鹿、山羌、 ... 鄒族男子接受成年禮之後才能配戴;而使用羽毛裝飾之皮帽則是男子相當顯著特徵, ... 於 tpiercenter.tp.edu.tw -

#67.考古學的文化層與遺址概念 - 原住民族歷史與社會議題教學資源 ...

新石器時代晚期、鐵器時代, 舊香蘭遺址, 距今約2,310年前, 排灣族、魯凱族 ... 多的遺址可能與原住民族文化相關,如南投縣信義鄉的東埔一鄰遺址,可能為鄒族或Mumusu人 ... 於 indigenous-history.nctu.edu.tw -

#68.臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版

鄒族 的傳服,男性以鹿、羌、羊等獸皮縫製衣、褲、帽、鞋等來穿著。鞣皮是鄒族特殊且著名的工藝,皮帽加翅飛羽更是鄒族男子最顯著的特徵。男子服飾以皮革為主,有鹿皮 ... 於 210.240.125.35 -

#69.壹、鄒族神話樹1

的關切加以解釋:不使任何一個生靈、物品或特徵漏掉, ... 三、鄒族神話傳說的內涵. 阿里山鄒族部落成員思維中的時間與空間,在神話內涵的表. 於 archive.ncafroc.org.tw -

#70.(PDF) 王長華探討博物館策辦卡那富與拉阿魯哇兩族正名特展

~8~ 表一三族主要文化特徵差異說明表阿里山鄒族拉阿魯哇族卡那卡那富族三族差異鄒 ... 族特徵。 Hamo神祇信仰(天神hamo ihlicu信仰(一切超自然的intsu與utsu信仰(靈與 ... 於 www.academia.edu -

#71.傳統服飾

傳統中祔一個鄒族男. 子的日常服飾包括鹿皮帽、皮. 衣、披肩、鹿皮背心、長服、胸. 掛袋、胸衣、皮套褲、皮鞋等祔. 服飾的穿著不僅追求實用、保. 暖祔也在誇示獵功祔昔日鄒 ... 於 www.ali-nsa.net -

#72.原住民長相特徵 - Thereco

阿里山鄒族的體質人類學初探. 北鄒族男性外型特徵(採自瀨川孝吉,2000) 文/何傳坤. 鄒族的外型特徵與臺灣原住民其他族群相比,屬高身、長頭及狹鼻型。. 最早從事鄒族 ... 於 www.therevolutionchurch.me -

#73.陸鄒族後代來台尋根, 12年前家譜出土確認原民血脈 - Udn 部落格

陸鄒族後代 來台尋根【聯合報╱記者鄭惠元/台北報導】 2009.11.30 03:27 am ... 但他們仍保有「高挺的鼻子、突出的顴骨」,這些典型原住民的特徵。 於 blog.udn.com -

#74.鄒族特徵,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

他指出阿里山鄒族之外型特徵與台灣原住民其他八族相比,屬高身、長頭及狹鼻型。1963~1964年哈佛大學翟正剛(ChaiChen-kang)教授利用休假年到台灣 . 於 igotojapan.com -

#75.原住民增2族為16族戶所受理族別變更

行政院於今年6月26日舉行院會,核定拉阿魯哇族及卡那卡那富族為原住民族第15族及第16族。原民會指出,受理申請後立即委託政大研究,確認兩族與鄒族間,客觀上文化特徵明顯 ... 於 www.cardu.com.tw -

#76.《笑傲缸湖》疫情為整容帶來商機,塑造新形象就可以做番自己?

新冠肺炎疫情限制咗人際間親身見面嘅機會,令大家轉以視像方式見面,結果令越來越多人對自己嘅面部特徵挑剔起嚟,從而令整容需求大增。 於 www.etnet.com.hk -

#77.01 數字計量1 coni 一 01 數字計量2 yuso 二 01 數字計量3 ...

族語:鄒語. 中文. 級別. 備註/說明. 32特徵. 11 yonghu. 漂亮/美麗. ✓. 32特徵. 12 tacvoh'i. 長的(條狀物) ✓. 32特徵. 13 mʉʉbʉvni. 悶熱;不通風. ✓. 32特徵. 於 ilrdc.tw -

#78.鄒族- 维基百科,自由的百科全书

鄒族 部落中最重要的祭儀為「播種祭」、「homeyaya (小米收穫祭)」與「mayasvi (瑪雅士比、戰祭)」三大祭儀。鄒族一年一度的mayasvi (瑪雅士比、戰祭),目前分由達邦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.原舞者/文化背景

台灣原住民族除了漢化程度已相當深,幾乎隱沒不見的平埔諸族外,目前文化特徵還很明顯的有九族: ... 鄒族, 播種祭─元月初戰祭─二月中旬小米收穫祭─七月底. 於 fasdt.yam.org.tw -

#80.排灣族 - 九族文化村

排灣族總人口次於阿美族、泰雅族二族,為台灣原住民第三大族。分佈於中央山區南段,北起隘寮溪上游武洛溪大母母山一帶,向南直到恒春半島,東南 ... 於 www.nine.com.tw -

#81.Kuba 與Mayasvi:鄒的社會與宗教 - 吳三連台灣史料基金會

鄒族 會所建於聚落的中央,為長方形干欄無壁建築,屋頂舖覆五節芒茅草,. 以直徑二十公分左右的圓木為柱, ... 金草與赤榕均有一種特殊的特徵而為鄒人所取用。即每年一. 於 www.twcenter.org.tw -

#83.鄒族 - 中文百科知識

鄒族 (Tsou;Cou)在早期的文獻里稱為“曹族”, 為台灣原住民族的一支, ... 上呈現出一個主要中心,周圍環境數個旁支,中心與旁支彼此有明顯的高低階序關係的特徵。 於 www.easyatm.com.tw -

#84.「南投鄒族」情報資訊整理

查看宜蘭縣台灣原住民料理相關資訊,以下是「南投鄒族」的愛呷宜花東情報,鄒族人現今的居住分布以嘉義縣阿里山鄉一帶的山區為主,亦即鄒族以阿里山山區、曾文溪流域與 ... 於 lovetweast.com -

#85.高山族文化九族中的鄒族有什麼歷史文化 - 每日頭條

鄒族 人口與分布鄒族(Tsou)也稱為曹族,為台灣原住民族的一支,人口約六千多人。分布於玉山西側,高雄山地的卡那布與薩阿魯阿,包括南投縣信義鄉, ... 於 kknews.cc -

#86.小白豬的自我認同(智慧之毛第二集)>內容連載 - 博客來

本書係從鄒族之族語、文化、地理、歷史、動物、植物等,甚至身體部位、人之稱謂、狗名、顏色等,尤其將課堂教學時較難啟齒之兩性特徵,採傳統文化輕鬆 ... 於 www.books.com.tw -

#87.達邦 - 嘉義縣戶外教學網

達德安沿溪步道生態資源豐富,具熱帶雨林林相之特徵:黑棕、山蘇、藤蔓及野生蘭花 ... 日治之時,鄒族人和日本關係良好,互稱兄弟,鄒族人稱日人為『 maya』,達邦地區 ... 於 outdoor.cyc.edu.tw -

#88.鄒族文化

卡那卡那富族是以父系為主的氏族社會,父權相當集中,在過去是屬於剽悍、剛猛的民族,由於日化政策及平埔漢人的侵入,漸漸縮減其勢力範圍,其民族性格便趨溫和。 會所為 ... 於 163.28.10.78 -

#89.鄒族人文生態園地-阿里山鄉達邦地區生態旅遊點| 臺灣國家公園

達邦與特富野、里佳同為具傳統鄒族特色之部落,另以生態景觀更具特色。 ... 區中的達德安沿溪步道沿線生態資源豐富,具熱帶雨林林相之特徵,黑棕、山 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#90.玉山傳說中的原住民

在近代的採錄中,玉山是鄒族. 與布農族躲避洪水、取得火種的聖山,也是群族 ... 關鍵字:玉山傳說、原住民、鄒族、布農族 ... 身之特徵有密切的聯絡,如雀鳥嘴成火紅的. 於 daa.ukn.edu.tw -

#91.「泰雅族長相」懶人包資訊整理(1)

怎麼樣看就知道他(她)是阿美族、泰雅族、 排灣族、布農族、鄒族、卑南族、魯凱 ... 他指出阿里山鄒族之外型特徵與台灣原住民其他八族相比,屬高身、長頭及狹鼻型。 於 1applehealth.com -

#92.文化融入數學課程設計與實踐對高年級鄒族學童的數學學習影響

這都可以看出鄒族獨特的社會結構特徵與思考模式。 (三)宗教信仰. 鄒族有其「傳統」宗教信仰體系,包括神靈信仰、隨著作物種植、狩. 獵以及魚撈等生產活動運作的歲時 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#93.南華大學教育社會學研究所碩士論文

調查,開啟了「阿里山鄒族的顏色世界」的神秘境地。 ... 5 依據語言學家李壬癸的研究(1996),臺灣原住民的語言保留了最多古語的特徵,至少是最古老. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#94.籠(籐背籠)族語名稱:paengnu英文名稱 - 數位典藏與數位 ...

主要材質:竹籐顏色:紅褐色形狀:方柱體紋飾:無功能:背負重物型制/特徵描述:以籐條為上緣及籠架, ... 製作技術:編風格特色:鄒族有錐形和方形籐背,用來背負重物。 於 catalog.digitalarchives.tw -

#95.鄒族 - 原住民族委員會

鄒族 的大社,最重要的象徵就是男子會所,是部落內宗教、政治與經濟活動的中心。會所主要的用途有男子教育、部落會議、征戰集結、祭典訓練、狩獵社交等,是傳承教育、協商 ... 於 www.cip.gov.tw -

#96.【 鄒族 Tsou 】原民貓16族紀念版明信片 中英解說 〖台灣 ...

... 這裏款# ✬鄒族✬Tsou 花花草草一對賣場另外有販售全套一次擁有【原民貓16族紀念版明信片】 ⭐️明信片背後還有中英文解說每一族的特徵文化⭐️寄給世界各地國家 ... 於 shopee.tw