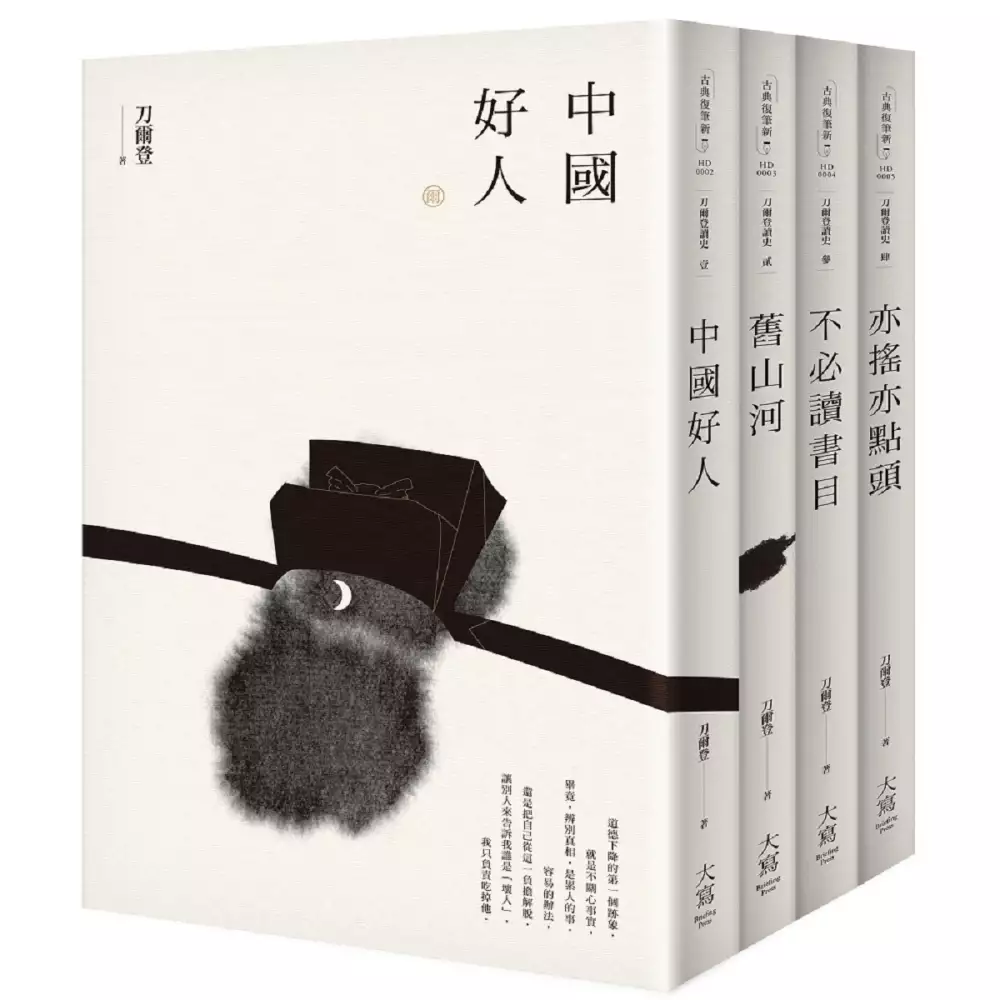

離騷 木蘭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉嘉瑩寫的 迦陵各體詩文吟誦全集:14種文體×310篇經典詩文,葉嘉瑩吟誦傳承之作【附QR code線上音檔】 和刀爾登的 刀爾登讀史全集套書(四冊):《【刀爾登讀史 壹】中國好人》、《【刀爾登讀史 貳】舊山河》、《【刀爾登讀史 叁】不必讀書目》、《【刀爾登讀史 肆】亦搖亦點頭》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自網路與書出版 和大寫出版所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 謝明勳所指導 黃鐙毅的 六朝志怪妖化人故事與現實之關係析論–以動物妖魅為中心 (2021),提出離騷 木蘭關鍵因素是什麼,來自於幽明錄、搜神記、搜神後記、異苑。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 謝聰輝所指導 陳昱甫的 從成人到成神:明代吳鵬的生平事蹟與修行轉昇研究 (2020),提出因為有 吳鵬、瑜珈法教、神譜、出身修行、成神之道的重點而找出了 離騷 木蘭的解答。

迦陵各體詩文吟誦全集:14種文體×310篇經典詩文,葉嘉瑩吟誦傳承之作【附QR code線上音檔】

為了解決離騷 木蘭 的問題,作者葉嘉瑩 這樣論述:

當代講授詩詞最負盛名、影響力最為深廣的國寶級學者 葉嘉瑩親自選編、吟誦 匯集14種文體、310篇經典詩文,最完整的吟誦傳承之作 傳承古典詩文意蘊之美 隨書附QR code,古典平仄韻律隨掃隨聽 讓跨越世紀的聲音,演繹延續千年的文化遺產 「作為一個終身從事古典文學教育的96歲的老人,我以為吟誦是體會中國各體古典文學意蘊之美的一個重要途徑。」——葉嘉瑩 葉嘉瑩老師是譽滿海內外的中國古典文學權威學者,致力推動古典詩詞在海內外傳播。她也是將西方文論引入古典文學從事比較研究的傑出學者,其詩論新意迭出,別開境界,對學界產生重大影響。 高齡97歲的葉嘉瑩老師,在講台上

從事古典詩詞的教學和研究工作,迄今已經七十餘年,足跡遍及全球各地,所教過的學生有幼稚園的小朋友,也有大學生、研究生和博士生,從青年到老年,可以說是有教無類的教育典範。 而傳承中華古典詩詞的吟誦,是葉嘉瑩老師晚年最大的心願。本書由葉嘉瑩老師親自選編,涵蓋中國古典詩賦詞曲駢散文等多種文體,共計310篇經典詩文。並特別收錄葉嘉瑩老師關於吟誦的代表性論文和講稿,完整地展現了她對吟誦的理論研究和闡釋。搭配426支吟、誦兩種不同演繹版本的音檔,不只是迄今最完整的一部吟誦合集,更是集大成之作!引領讀者一同品味古詩文的現代情。 「遺音滄海如能會,便是千秋共此時!」 本書特色 ★14

種文體——囊括中國古典詩賦詞曲駢散文等多種文體 ★310篇——親自臻選中華傳統文學大家代表作 ★426支音檔——演繹古典平仄韻律的吟誦,傳承古典詩文意蘊之美 ★70餘年躬耕教育——傳承古典詩詞的吟誦為其晚年最大的心願 ★特別收錄〈談古典詩歌中興發感動之特質與吟誦之傳統〉、〈葉嘉瑩先生論吟誦〉,兩篇吟誦相關的論文和講稿,完整展現葉嘉瑩老師對吟誦的理論研究和闡釋

六朝志怪妖化人故事與現實之關係析論–以動物妖魅為中心

為了解決離騷 木蘭 的問題,作者黃鐙毅 這樣論述:

六朝志怪小說除反映人、神、鬼、妖等想像群體混雜之世界外,從該想像世界的角色形象、行為描寫上,也可窺見編著者所處現實時空現象、思想之一鱗半爪。如志怪小說動物妖魅化人主題作品裡,將人、動物妖魅雙方邊界的重疊、模糊、推移。與互動上,妖仿冒樣貌、身分的多樣,及人類面對其威脅,所產生的各類辨識、預防手法等,以及雙方角色呈現的形象、思想、行為等。參照現實六朝社會各層面之現況,可見小說虛構文字書寫下,受到現實社會之影響,從而形成對社會特定情況的影射。諸如對五胡政權、地方叛亂群體、缺乏禮教規範的女性與游貴子弟等群體之影射;或對當時敵我交錯多變、淫祀盛行、士庶交雜現象之反應;乃至重視家族權力延續,個人可適時遭

到犧牲、及自身立場對禮教傾頹衍生的亂行,所抱持態度、思維之流露等現象。

刀爾登讀史全集套書(四冊):《【刀爾登讀史 壹】中國好人》、《【刀爾登讀史 貳】舊山河》、《【刀爾登讀史 叁】不必讀書目》、《【刀爾登讀史 肆】亦搖亦點頭》

為了解決離騷 木蘭 的問題,作者刀爾登 這樣論述:

本套書組合:《【刀爾登讀史 壹】中國好人》、《【刀爾登讀史 貳】舊山河》、《【刀爾登讀史 叁】不必讀書目》、《【刀爾登讀史 肆】亦搖亦點頭》 ◎刀爾登是誰?誰是刀爾登? 他是網路上最膾炙人口的文史雜談家,但萬不可稱他為「網紅」, 以透徹犀利的文筆聞名,卻少露臉於時聞當下; 世人愛傳他是「現代隱士」, 他抗辯:「隱士是可以做官而不去做的人,至於我,連個副組長也沒人請我去做,怎麼會有隱士的資格?」 有人認為是北大中文系的近世才子,但據說他聞之必厭。 《【刀爾登讀史 壹】中國好人》 以文字為刀刃,劃破臉譜式的歷史觀, 重看中國標準下的「好人」與「壞蛋

」。 他博覽群書,卻會好奇包拯「為什麼不笑?」這般歷史小事, 再多介紹其人,還不如看他講書、論人物,這本所謂「中國好人」,像是以文字驗收史實,劃破忠奸臉譜式的史觀,看看所謂的「好人」與「壞蛋」,是否真是那一回事? 不同於中國傳統上在談論人物時慣有的忠奸善惡、涇渭分明的陳述方式,刀爾登企圖還原人的立體多面性,在他眼中沒有純粹的好人,也沒有壞透的惡人。不論是談及「包拯」剛正不阿導致難以接近、直臣「海瑞」羞辱幼女致死、被廣大儒生背叛而獨領千年罵名的「王莽」──刀爾登點評歷史風流人物的方式,並非附庸近年風行的翻案路線,而是帶著文人的溫潤與自省,與畫滿條條框框的「大義」與「壓迫性的道德環

境」作個爭論,點出中國歷來以道德殺人、以忠壓倒仁孝、以大節掩蓋小節的史觀,並嘗試從現存史料中,重新找回屬於這些歷史人物的面貌。 在《中國好人》一書中,刀爾登不僅以豐富的學養,為讀者開拓新的閱史視角,更傳承中國文人以文針貶的義務感,在審視這些文人偶像與批鬥對象的歷史人物時,不執著於得出什麼「真理」來訓人,它能讓讀者在各種殷鑑之中更加了解人情事理中的所以然,同時保有思考的餘裕,省思歷朝歷代的個人與國家、社會的關係間,存在著什麼細節與處境。 《【刀爾登讀史 貳】舊山河》 「翻」看歷史,「刁」解古人。 說的是古人舊事, 揭的是中國人骨子裡至今仍掙不脫的秉性脾氣。 他遍覽

群史,卻未被充斥在史書中的「忠臣節士」給僵了腦袋, 他談嵇康、論楊朱,感嘆自古慣以「大忠大義」對個體道德綁架, 個人自由空間不可得,對獨立精神的堅持更是困難重重。 刀爾登點出這些纏繞在中國人意識深處揮之不去的「老毛病」, 引領我們重新思考,眼前的是「新時代」,還是一樣的「舊山河」? 以另類的視角和犀利的筆觸,重看歷史中的各色人物與軼事,刀爾登挑出隱蔽在傳統文化中的思想毒瘤,探討個人與群體、國家之間的關係:感嘆不服從「主流價值」的嵇康終因「不合群」而招致殺身之禍;講東林黨討伐魏忠賢,並非「君子小人不兩立」,而是士子為政治失敗尋找替罪羊,使人們的憤怒不致射向自己;講法儒當道之

下的巍巍皇權如何打著「忠君愛國」的名義管理民眾,致使「貴生重己」的楊朱等人被視為不忠背德。 刀爾登貌似談論絕塵古事,細看卻處處映照著現狀,見人之所未見,引領我們去思考中國幾千年的文明給中國歷史、給人們、乃至對當下帶來的影響,並感慨「人的生命屬於自己,是最簡單也最經常被忘掉的道理,因為有那麼多力量致力於讓大家想不起這個道理,而且總是成功。」以文字為刀,刀爾登使勁將這張幾千年來不斷被加固的思想網絡捅出口子,並反思生逢「盛世」的我們究竟身處的是一個新時代,還是同樣的「舊山河」? 《刀爾登讀史 叁】不必讀書目》 重評名家推崇「必讀」經典: 目的不對,不必讀; 不合時宜,不必讀

; 態度不對,不必讀。 他博覽群書,這次要對文史「必讀書單」開刀,洋洋灑灑列出了近五十部「不必讀書目」, 《山海經》、《老子》、《論語》、李白到《三國》與《西遊》都成了他筆下的經典檢討對象, 但刀爾登並非真要將這些代表中國傳統文化思想的古籍滿門抄斬, 他「真正不滿的,是今人對這些(古典著作的)觀念的態度,而非那觀念本身。」 嘲諷當下讀者對於經典古籍有意或無意的誤讀與閱讀時所抱持的功利主義, 所謂的「不必讀」,其實是在說與其以錯誤的態度「瞎讀」,不如「別讀」。 關於讀古書,刀爾登直接明列了《不必讀書目》,但他並非要全盤推翻其蘊含的文化價值,而是重新審視這些古代

的思想,以及今人對其抱持的態度,是對現今盛行的「必讀書目」的一點解嘲與求真,也是對讀者誤讀古書的回應。 如不必讀《老子》,乃因今人或將其「無為」作為不求上進的藉口; 不必讀《莊子》,實怕今人讀後成為「不譴是非,與世俗處」的犬儒; 不必讀《孫子兵法》,因當今世人將「勾心鬥角」的「智慧」跟孫子的戰爭哲學混為一談,只為給自己的行為找個由頭,獲免道德責任; 不讀《世說》,是不願看到更多人以裝瘋賣傻來附庸風雅;不讀韓愈,是因為不能接受其所發起的「古文運動」,讓文人不僅行為統一、思想統一,連文風也統一起來了…… 又如最膾炙人口的《論語》,是「令我迷惑的書」……因為,若想讀這本書求解答

,這本書可能帶來更多麻煩,原因是「一個不對自己提問的人,不會明白孔子提出的問題比他回答的要多得多。」 刀爾登認為,每一部經典與文章成書之時,均有其時空背景與當時的限制,他以詼諧的文字,對文人或其著作的神壇地位進行祛魅,說明許多內容已「不合時宜」,並提醒我們在閱讀時不應一股腦地頂禮膜拜,應保持思想上的獨立性,畢竟「那是古人在許多年前的思想,格於形勢,他們還能怎麼想呢?今人的不智,是不能記在前人賬上的。」 刀爾登點出他在諸子百家、歷代文苑之中所看到的執迷,讓我們可以不像前人一樣失陷進去,但同時也脫去了教條式的勸說與「功利性目的」,以個人的角度,帶領我們關注這些舊書值得細品的地方,用最純

然的態度,感受閱讀的樂趣。 《【刀爾登讀史 肆】亦搖亦點頭》 閱讀是什麼? 它既是私有經驗、又是一粒粒不知會在心田中長出什麼的種子。 幽默博學犀利的才子作家「刀爾登」系列作品最終回, 一路檢查關於閱讀的自問自答。 他用前半生讀了萬卷書, 現在用了一本書,探究讀書能幹嘛、又為何要讀。 什麼樣閱讀觀讓他搖頭,什麼樣的書又讓他點頭? 「寫史」猶如一把鋒魴,「評古人」角度既冷又奇的刀爾登,在《亦搖亦點頭》中收斂了他的銳氣,以溫厚睿智的筆觸,回望自己半生接觸中外文學的歷程,笑談關於「讀書」的許多疑問與想法:像是讀書「有用」或「無用」?通俗與文學作品間的界限與糾結

?什麼是「經典」?何謂閱讀的「品味」?我們還需要讀「古書」嗎? 他在書中說,每讀一本書,我們就多了些知識,更多了一些「已知的未知」,當我們將精神世界的邊際向前推進一寸,未知世界的規模便擴大了一尺,這是折磨,卻也是閱讀最令人著迷的地方,也讓刀爾登癡迷了數十年。 更流行一點的閱讀功課,談到「為孩子找書讀」,刀爾登則自述:「我曾為兒子挑選讀物。我喜歡的,他不一定喜歡;他喜歡的,我不一定看得上。這頗令人苦惱。後來我就想開了,不論什麼,只要不讓心田荒著,總有些好處吧。話雖如此,我們仍要挑選。我們認為某些種子比另一些更好,我們便挑選它們,這不意味著我們永遠是對的,這只意味著我們有義務傳遞經驗,

正如結種是植物的義務。」 至於成人的讀者、啟蒙之後的書目,刀爾頭聊著那本基本上沒什麼人真正讀完的世界經典《尤利西斯》、在《湖濱散記》中叨絮不斷的梭羅、那嫉惡如仇且罵人無數的魯迅。對於還在堅持閱讀的你,總能在刀爾登的文章中發現令你會心一笑的段落,並從中獲得一些心靈上啟發與慰藉。 ──談「經典文學」 我在上海的一家小書店偶又見到《尤利西斯》,我買下了。我在火車上讀了一些段落,回到家中,放在一邊了。剛才我想從書架上翻出它來,沒有找到。便是找到,十年前我沒有把它讀完,現在我更讀不完了。──〈誰能讀完《尤利西斯》〉 ──論「讀古書」 大學裡的一位同學說過一句妙語:「現在的書邊看

邊搖頭,古書邊看邊點頭。」他指的是舊籍豎排,讀時腦袋一點一點的。他這是反話,他是最不愛看舊書的。我看舊書,或也在點頭點腦,但心裡氣悶時,難免用力搖一搖。古書中自有如屈賦和遷史那樣的傑作,但總的說來,搖頭時多,點頭時少。不少人喜歡把「拿起來就讀得下去」的書擺在廁所裡一兩本,我還沒聽說誰這麼使用古書呢,除非他身體有什麼毛病。──〈亦搖亦點頭〉 ──談「國學著作」 ……先秦諸子,我可以不要他們的答案,不在乎他們的問題,卻不能不敬畏他們披荊斬棘的精神。讀過歐洲哲學的人,很容易便將諸子與希臘哲學對看;我也曾在若干地方指摘諸子體系之不完備。但稍一想像,自應明白,諸子缺的是時間,後人有的是時間,缺

的是諸子的精神。──〈最熟悉的和最陌生的〉 ──論閱讀「有用」或「無用」 當我們說一本書有用或無用,我們在想什麼,我們指的是什麼?有用無用這種說法,大概與書對人的影響有關,而在很大程度上,我們打算接受什麼樣的影響,左右著我們實際接受了什麼影響。我們打算令一本書能夠為己所用,我們做到了,而同時棄掉了──如果這是本好書──更多的「無用」的內容,那些文字,作者在自由的狀態下寫出,我們在不自由的狀態下忽略了。──〈讀無用書論〉 ──論閱讀「品味」 一本文學史上的偉大作品,我卻不以為然,是我的問題嗎?喜愛一些難登大雅之堂的書,是不是羞於承認的?一個人的喜好,如果與「公認」的名單完全一

致,是值得歡喜的事情嗎?如果嚴重地不一致,這人是應該不安,還是應該慶祝自己的特立獨行?──〈山峰及其他比喻〉

從成人到成神:明代吳鵬的生平事蹟與修行轉昇研究

為了解決離騷 木蘭 的問題,作者陳昱甫 這樣論述:

論文題目訂為《從成人到成神:明代吳鵬的生平事蹟與修行轉昇研究》,旨在經由《年譜》、《文集》和《四庫全書》與地方志等史料文獻的搜集、比對和考證,輔之以福建閩中地區田野調查的資料,研究明代吏部尚書吳鵬,如何從成人之道的完滿,發展到成神之道的圓滿,從成人到成神又具備哪些條件與過程。即是究竟具備哪些主、客觀條件:主觀層面包括吳鵬的生平事蹟、仕途經歷、交友關係、神異經驗與塑造的人格特質等;客觀層面則涉及明代的歷史脈絡、時空背景、社會氛圍等特殊的機緣,以及對於江南道教、佛教的影響,使得江南一帶與瑜珈法教的有識之士或群體,肯定吳鵬的修煉與貢獻,而將之納入瑜珈法教神譜中視為傳法祖師。 本文聚焦於「從成人到

成神」和「吳鵬的生平事蹟與修行轉昇」,在緒論與結論之外,再分為五章:第貳章、第參章,考察吳鵬的家世淵源、年少經驗與仕途經歷,進而擴展到親緣、地緣與業緣等社會關係網絡,解決《明史》等史料文獻,對於吳鵬偏頗的評價,以及《明史》為何未收錄〈吳鵬列傳〉的課題,發現晚明的黨爭相當激烈,以及《明史》編修者的問題,導致閱讀明代的史料文獻,都具有未盡公允之處,通過多方的視角以建構本文判讀史料文獻的標準,進而深入到各章的考察。第肆章、第伍章,關注吳鵬從成人到成神,具備的主、客觀條件,一是賑饑、治河與禦叛,符合《禮記》功烈於民的標準,成為生祠的祠廟神。二是具有非常的出身與修行,以及諸多神異經驗的啟迪,還有實際精進

不懈的修行,更設有乩壇──集慶壇,師承萬崙谷仙翁的教導,又對於儒、釋、道的經典,都具有傳播與流傳的貢獻,加諸和雲谷禪師的淵源,得以被瑜珈法教尊奉為傳法祖師──吳公太宰。第陸章聚焦於明代瑜珈法教神譜的轉變與傳播,發現瑜珈法教積極的向中央政府靠攏,通過政府肯定的天臺山、嵩公道德、吳公太宰等,建構自身的正統性、合法性與權威性,此外,根據目前閱讀所及,神譜的祖師又具有「嵩公道德、吳公太宰」與「淨光和尚、吳公太宰」兩種組合,佛教史上的淨光和尚對於天臺宗具有重大的貢獻,然而,卻和吳公太宰的聯繫薄弱,故進而將淨光一詞置於嵩、吳祖師的脈絡思考,發現以雲谷禪師為中介的師傳者,淨光還具有經典與儀式的內涵,所以瑜珈

法教神譜以嵩、吳祖師為主。與此同時,發現晚明歷經農民起義、明清鼎革等動亂,使得南明王朝的軍隊、義士與遺民,逐漸從浙江移入福建繼續固守或避難,瑜珈法教也隨之傳播至閩中地區。