馬丁路德 神學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ChristineHelmer寫的 路德神話:德國如何發明新教改革者? 和CarlF.H.Henry的 神、啟示、權威(五)精選本:神的屹立與常在-第一部分都 可以從中找到所需的評價。

另外網站校園網路書房>>商品詳細資料>>馬丁路德神學也說明:導論介紹的是聖經觀和神學意義,認識上帝(共分七章)介紹路德的神學方法,包括神學認識論、啟示、十架神學、信心、理性等,其中最重要的,莫過於路德的十架神學。上帝的 ...

這兩本書分別來自鷹出版 和校園書房所出版 。

台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 梁越美所指導 潘慧芳的 從十架神學的角度探討在苦難中與上帝的會遇 (2021),提出馬丁路德 神學關鍵因素是什麼,來自於苦難、十架神學、路德、加爾文、莫特曼。

而第二篇論文台灣神學研究學院 神學碩士班 鄭仰恩所指導 沈斯祺的 十七世紀英國反律法主義之爭:探討其起源與各方的論點 (2021),提出因為有 清教徒、律己派、反律法主義、新律法主義、馬丁路德、加爾文、律法與福音、稱義、聖化的重點而找出了 馬丁路德 神學的解答。

最後網站因而在基督徒「氣質」方面受害匪淺。馬丁路德這個人與他的 ...則補充:很多注釋家都承認研究馬丁路德的神學比研究其他神學家的神學更花時間,因為你還要研究他的生平。所以我要強調,如果有人想要瞭解宗教改革的真相,不僅要瞭解路德的改革真理 ...

路德神話:德國如何發明新教改革者?

為了解決馬丁路德 神學 的問題,作者ChristineHelmer 這樣論述:

還原歷史上真正的路德。 瞭解二十世紀出的德國學者如何形塑路德, 就更理解從一戰到希特勒崛起,現代的德國和世界。 從神學脈絡談德國,以及現代化的世界 歐洲最知名人物馬丁路德,如何被推上現代化的神壇? 路德並非發起宗教革命的英雄; 比起新教路德,他更是天主教的路德。 本書探討路德作為宗教改革者的歷史和傳說,與西方的現代性如何產生千絲萬縷的關聯,甚至幾乎所有現代意識或價值都跟馬丁路德脫不了關係。 沒有誰的故事比馬丁路德更能說明西方現代性的勝利,然而站在中世紀威權看台前宣布宗教和知識自由的路德,是如何被形塑成宗教改革者?

就得要回到這個神話的發源地——19世紀後期的德國,追溯自一次大戰結束到國家社會主義興起的歷程。 為什麼德國知識份子——尤其是宗教、文化和神學方面的新教學者——在這個動蕩時期,執著於改革者版本的路德故事,而將路德吹捧成推動現代化德國文化統一的神話人物?在神話的多次反覆敘述的過程中,自威瑪共和國時代起,路德取得了世界性的歷史地位。 海默在新教改革者路德的結構中透過中世紀的視角,發現比起說是新教改革者,路德更是天主教的改革者。十九世紀、二十世紀轉換之際,德國學者尋求新的路德研究方法,試圖建構德國獨有的政治和文化精神上。當時軍事行動擴大了德國邊界,德國大學也開始成為歷史

和社會科學研究最蓬勃的創新中心。在文化議題上,探討「德國在現代世界中的位置」成為德國日常的關注焦點,路德十六世紀的稱義神學和獨特的宗教經歷,被放入十九世紀後期出現的神學歷史方法中,以致路德成了當中的關鍵人物。 然而,塑造路德成為宗教改革的人物後,人們對於他反猶和反天主教的態度,也不加檢視地照單全收。這埋下國家社會主義的興起後希特勒的崛起,以及在現代性擴張的脈絡下,當代我們到的對於民主抵抗的根源。 總而言之,本書探討路德與現代西方最重要的思想如何關聯,以及路德如何被歷史形塑成一個宗教改革家,透過還原路德成為天主教改革者,讓我們看到歷史上路德的真正樣貌。

本書特色 ★ 以歷史角度看路德各種形象的建構,以及對西方現代的深刻影響,尋找歷史上路德的天主教元素和中世紀元素。 ★ 本書作者在coursera這個全世界一流大學合開的線上課程擔任「路德與西方」講師,獲得4.6的高分。 ★ 馬丁路德是歐洲知名度最高的人物,但在中文世界還沒一本真正好的傳記,本書將補充此空缺。 專文推薦 .洪萬六|天主教輔仁大學附設醫院院牧 .林佳和|政治大學法學院副教授 .盧省言|台灣師範大學歷史系助理教授 好評推薦 .J0HN WITTE JR.|拉夫大學法學教授、埃默里大學麥

克唐納特聘教授 .PAUL MENDES-FLOHR|芝加哥大學三一學院名譽教授、耶路撒冷希伯來大學名譽教授 .KATHRYN LOFTON|耶魯大學宗教研究、美國研究和歷史學教授 .Michael Massing|《注定的分歧》作者 .Susannah Heschel| 達特茅斯學院Eli Black猶太研究教授 .「一個世紀前,大多數的新教徒視馬丁路德為偉大的自由先知,認為他將西方從中世紀天主教的壓迫統治中解放出來,讓西方教會、國家和文化走上現代化之路。然而,克莉斯汀·海默始終告訴我們,比起那種英雄式的形象,路德的宗教改革更是中世紀的,沒那麼

具革命性,所帶來的影響也更複雜。這本博學的著作,呈現出英雄式路德神話在現代德國思想中錯綜複雜的淵源和軸線,也挑戰了從黑格爾、施萊爾馬赫,到韋伯和賀爾在自己當下的處境意識中,對路德採取的高度選擇性解讀。這本著作是最好的法醫式批判史學。」-J0HN WITTE JR. 伍德拉夫大學法學教授、埃默里大學麥克唐納特聘教授 .「藉由對思想史和建設性神學反思的優雅編織,克莉斯汀·海默找回天主教的路德,並挑戰了這位前奧古斯丁修道士與羅馬教會徹底決裂的主流新教形象。藉由將佔據主流地位的宗教改革敘事之建構,重新放回20世紀初德國政治文化話語的脈絡,她呈現出一個公然且強而有力的政治神學計畫,凸顯出

這當中的反天主教和反猶太教預設。透過巧妙解構宗教改革的路德,海默極具說服力地告訴我們,要對新教敘事中的宗教和現代性概念進行修正。」-PAUL MENDES-FLOHR 芝加哥大學三一學院名譽教授、耶路撒冷希伯來大學名譽教授 .「這本書十分敏銳,更重要的是令人不安。市面上有許多檢視路德神學影響、有水準的路德傳記,但都沒有解釋路德神話迷思帶來的後果。海默以敏銳的閱讀和修正,將路德帶離有害的詮釋,再次提醒我們,我們解釋人類過去的方式,將會大大影響我們能否生活在一個真正自由的當下。」-KATHRYN LOFTON 耶魯大學宗教研究、美國研究和歷史學教授 .「藉由對路德長

期的研究,克莉斯汀·海默對路德神學進行了高度原創性和令人振奮的詮釋,那種塑造路德成為引領現代世界偉大新教改革者的形象,其實是一個世紀前德國歷史學家創造的神話,路德應該更好地被理解為中世紀晚期的人物和天主教的改革者。這個充滿熱情的論證研究,定能吸引兩種不同信仰立場的讀者,也帶來本就該有的辯論。」-Michael Massing《注定的分歧:伊拉斯謨、路德,為西方思想而戰》(Fatal Discord: Erasmus, Luther, and the Fight for the Western Mind)一書的作者 .「克莉斯汀·海默以強大的準確性和洞察力,生動呈現出一位中世紀天

主教改革者,是如何被神話化為偉大的新教徒改革者。」-Susannah Heschel 達特茅斯學院Eli Black猶太研究教授

從十架神學的角度探討在苦難中與上帝的會遇

為了解決馬丁路德 神學 的問題,作者潘慧芳 這樣論述:

本論文從研究者個人生命苦難的角度切入與苦難對話,發現研究者自身的教會文化與處境,處處充斥著以成功神學為導向的思維模式。面對此處境,本文提出十架神學才是當代教會理解苦難的正確路進。本文以路德、加爾文、莫特曼、林鴻信的神學思想為研究對象,嘗試爬梳宗教改革到當代改革宗對苦難與十架的認識。接著,將再以當代超過千人的巨型教會牧者的三篇講道篇作觀點對話與分析,嘗試藉著講道篇,探究當代教會對「苦難」的主題教導,是否單一地偏向以自我為中心的成功神學思維,或是有以上帝為中心的十架神學教導。最後,將再與研究者自身經歷對話,期盼未來在教會現場,對苦難有更多整全的教導,使得信徒的信仰根基得以越發強壯,不因苦

難發生而不堪一擊,而能在苦難中越發認識上帝與經驗上帝的真實。

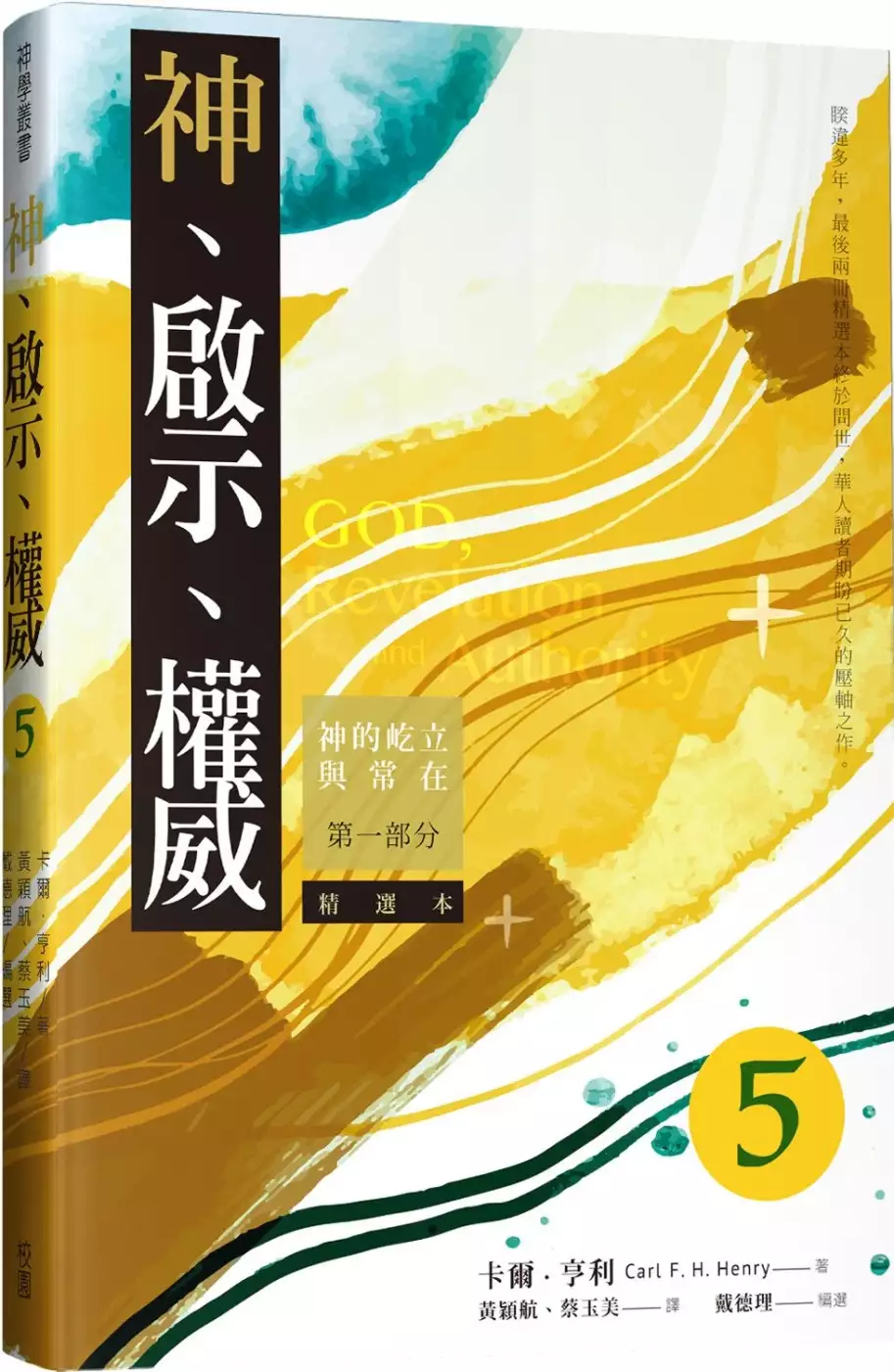

神、啟示、權威(五)精選本:神的屹立與常在-第一部分

為了解決馬丁路德 神學 的問題,作者CarlF.H.Henry 這樣論述:

睽違多年,最後兩冊精選本終於問世,華人讀者期盼已久的壓軸之作! 『護教學的曠世巨作,幫助我們有能力面對二十一世紀的各種挑戰。 神作為啟示者,超越祂自己的啟示;屹立、降卑、常在的神,仍然向世人曉諭與彰顯。』 卡爾.亨利博士畢生扛鼎之作《神、啟示、權威》全套六冊,堪稱二十世紀福音派護教經典。這套書被譽為是最詳盡透徹的系統神學導讀,絕對能名列二十世紀最出色的福音派神學著作之一。 《神、啟示、權威》前四冊焦點是宗教知識論(人獲取神知識的途徑),而睽違多年的最後兩冊中譯本,聚焦在本體論(關乎神的本質與性情)。承襲但又有別於前四冊,作者認為,福音派有神論既然建基於啟示,當然比各式各樣的世界

觀更合乎理性。唯有奠基在對神正確的認識上,我們才能建立起扎實的知識基礎,以及周全的思想論述。 原叢書卷帙浩繁,作者思路縱橫,譬如,第五冊中關於有神論的討論:從三一論到宇宙大爆炸,所引用的資料十分浩瀚,一般讀者難窺堂奧,幸賴戴德理牧師從中編選輯略,加諸標題與問題研討,讓華人讀者更能看到卡爾.亨利思想寶藏的精華。 卜仁納(Brunner)曾說過,神學家的職責,是駐守教會廚房門口,遍嚐要端出去的菜,確保會眾不致中毒。卡爾.亨利同意這個說法。而今日現代主義思想席捲美國,福音派備受衝擊之下,不經意之間也做出連番讓步,神逐漸變成「為人服務」的神。在這潮流中,作者決心力挽狂瀾,抵擋這股把神視為「

好好先生」的趨勢,重現福音派過往重視神的威嚴與權威。

十七世紀英國反律法主義之爭:探討其起源與各方的論點

為了解決馬丁路德 神學 的問題,作者沈斯祺 這樣論述:

在聖化(Sanctification)的課題中,信徒經常體會到律法與福音的張力,這種張力體現在反律法主義的論爭中,而反律法主義的神學辯論可追溯自十六世紀的改教家,如路德與加爾文,並影響十七世紀的英國、新英格蘭,以及十八世紀的蘇格蘭。本論文在辨悉路德與加爾文時代的反律法主義特質後,把焦點聚焦於十七世紀的英國,因為當時的反律法主義之爭在看重律法的清教徒的背景下,尤其襯托出律法與福音的張力。此外,新律法主義也參與在反律法主義之論爭中,形成三個論述彼此間的對話,因此十七世紀英國反律法主義之論爭成為瞭解律法與福音的重要課題。本論文從歷史與神學的角度,對三個議題提出探討。首先,清教徒在過去的文學、戲劇、

普羅大眾甚至教會圈子裡,予人古板的律法主義者形象,這個觀念值得被驗證,因為清教徒是由好幾個不同的因素産生的。另外,當時重視品德之群體不只清教徒,以致用律法主義之名冠於清教徒頭上是不合宜的。關於第二個議題,反律法主義者又給予基督教圈子一種抛棄律法、擁抱自由的觀點,這也是本論文想要考察之處,因為十七世紀的反律法主義者並不是不守律法,只是對如何守律法一事提出質疑。最後一個議題,巴克斯特作為新律法主義的代表人物,提出以守律法為得著福音的論述,即稱義是通過聖化來表現,這使改教之後的因信稱義以因信成義的方式呈現,再度混淆稱義與聖化的觀念,顚覆傳統的改革宗神學特色,這個說法必然讓清教徒對巴克斯特提出抗議,但

巴克斯特的新律法主義從牧養的角度出發,也使讀者在認識反律法主義的同時,多了一個視角,使律法與福音之論爭經過清教徒、反律法主義者,以及新律法主義者的思辯之後,可以更適切地落實於教會群體中。

想知道馬丁路德 神學更多一定要看下面主題

馬丁路德 神學的網路口碑排行榜

-

#1.馬丁路德神學研究(增訂版) - 宇宙光

本書涵蓋了馬丁路德基要的神學信念、對自由敬拜與聖餐意義的省思,也論及他對婚姻生活、工作與召命、教會與政治策略論理性課題;可謂把神學與教會生活連結起來。 於 www.cosmiccare.org -

#2.马丁·路德——神学家、牧师和改革者 - 网易

马丁 ·路德是16世纪宗教改革运动的领袖之一,他挑战了罗马教廷的权威,为新教的兴起奠定了基础。他曾是一位神学家、牧师和大学教授,在他的一生中发表 ... 於 www.163.com -

#3.校園網路書房>>商品詳細資料>>馬丁路德神學

導論介紹的是聖經觀和神學意義,認識上帝(共分七章)介紹路德的神學方法,包括神學認識論、啟示、十架神學、信心、理性等,其中最重要的,莫過於路德的十架神學。上帝的 ... 於 shop.campus.org.tw -

#4.因而在基督徒「氣質」方面受害匪淺。馬丁路德這個人與他的 ...

很多注釋家都承認研究馬丁路德的神學比研究其他神學家的神學更花時間,因為你還要研究他的生平。所以我要強調,如果有人想要瞭解宗教改革的真相,不僅要瞭解路德的改革真理 ... 於 www.churchinmarlboro.org -

#5.馬丁路德之「律法與福音」 - JoyoChiu's Pages

楊慶球,馬丁路德神學研究,頁211。引自Martin Luther, The Bondage of the Will, J. I. Paecker & O. R. Johnston trans. (Cambridge: james Clarke, ... 於 joyochiu.page -

#6.馬丁路德宗教改革年譜 - Academia.edu

這是在過去教導馬丁路德神學的課程中,第一課路德生平和背景的講義,後來又加了不少資料,便成了本篇年譜。 於 www.academia.edu -

#7.馬丁路德

馬丁路德 本是奧古斯丁修會(Order of St. Augustine)的教士、神學家和神學教授。本來他想避免教會的分裂來達到教會改革的目的。他的改革終止了中世紀天主教教會在歐洲 ... 於 www.sekiong.net -

#8.從天主教立場看馬丁路德

前言今年是德國宗教改革家馬丁路得誕生五百週年紀念(一四八三)。臺南基督教神學院的神學主任郭大維牧師將以五個月的時間(九~元月)來慶祝這位偉人。本人也被邀請以天主教的 ... 於 archive.hsscol.org.hk -

#9.神的愚拙-理性在馬丁路德神學中的地位 - Google Books

神的愚拙-理性在馬丁路德神學中的地位. Front Cover. 信義神學院, 2007 - Faith and reason - 353 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for ... 於 books.google.com -

#10.2019馬丁路德宗教改革專題講座報導 - 中華福音道路德會

Dr. Cameron MacKenzie)為台灣教牧同工分享以馬丁路德及當時重要的信仰認信為主題 ... 歷史、系統神學外,對清教徒主義與加爾文神學、英文聖經翻譯史、和路德神學更有 ... 於 celc.org.tw -

#11.【张仕颖】宗教改革前的马丁·路德与经院新学 - 哲学史

经院新学是中世纪末期经院哲学或神学的代名词,①在当时的文化生活中居于主导地位。作为宗教改革运动的发起人,马丁·路德的神学思想(主要是“因信称义”)与之息息相关。 於 www.zhexueshi.com -

#12.Cost » 路德宗傳統課程 - 漢語網絡神學院

教會歷史中,馬丁路德(Martin Luther)不但是教會復原的先驅,其一生的貢獻,五百年來無人能及。他那「唯獨聖經」(sola scriptura)、「唯獨信心」(sola fide)、「唯獨 ... 於 cost.nytec.net -

#13.第五章路德的神學思想 - 聖經研究

奧古斯丁的恩典神學、啟示神學成為了路德的神學基礎。 ... 你認為在今天中國教會現實下,是否應該再復興馬丁·路德的宗教改革思想? 並且,路德的神學思想中,不適合 ... 於 book.goodjob.tw -

#14.宗教改革的鬥士馬丁·路德第九節基督教世界的分裂 - RFI

奧爾森在他的《基督教神學思想史》中,談到路德的行為,實際上代表了北方國家基督徒,對羅馬教廷的抗議,所以新教又被稱為抗議宗protestant。在奧爾森看來 ... 於 www.rfi.fr -

#15.路德神學-當代解讀道聲網路書房

如此在思想系統方面活化馬丁路德在現今的時空中。 比方說:我們如何方能正確談論上帝及祂和人的關係呢?在一個罪惡、魔鬼、和死亡的世界中,如何會有救恩、生命和福氣 ... 於 www.taosheng.com.tw -

#16.信義宗神學參考書目

路德 ˙馬丁。《路德選集(下冊)》。徐慶譽、湯清合譯。香港:基督教文藝。 華達。《律法與福音》 ... 於 www.twlutheran.org.tw -

#17.台灣聖經網每日一詞-- 馬丁路德

路德 (Martin Luther,1482-1546),偉大的宗教改革家,神學家和神学教授,提倡革新宗教之說,領導修改羅馬天主教部分教義,曾經提出三項主要的信念: 一 ... 於 www.taiwanbible.com -

#18.馬丁路德的呼召︱OhMyGod說說話

而在這具有宗教信仰意義的地方,不禁讓我思索任何一個神學的觀念絕非無中生有,必然是一位神學家在面對自身的處境和反思後所產生的結果,而宗教改革的推手 ... 於 www.ohmygod.org.tw -

#19.馬丁路德神學研究(增訂版) - 以琳書房

「本書是一本難能可貴、幫助華人教會信徒認識路德神學思想的好書。福音信仰教會雖秉承了路德宗教改革的精神,但鮮有對其思想作深入的深索。本書涵蓋了路德 ... 於 www.elimbookstore.com.tw -

#20.马丁·路德宗教改革的神学主张 - 知乎专栏

总之,由路德提出的“唯独信心”、“唯独恩典”的神学主张使他整个神学系统,都以“神的道”和“因信称义”作为其基础,也成为宗教改革神学的基础和原则。 “唯独 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#21.馬丁•路德作品〈來自寒鴉與烏鴉的帝國會議〉之歷史

(培登2015:304)。希羅尼穆斯•恩舍(Hieronymus Emser. 1478-1527)是天主教神學家,也是路德宗教改革的對手。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#22.路德的十架神学 - 改革宗初学者

绝对没有人会想到,马丁·路德在1517年10月,为反对罗马天主教赎罪劵所发表的《九十五条论纲》(95 thesis),会引发宗教改革运动。这篇论纲的目的是要 ... 於 www.reformedbeginner.net -

#23.馬丁‧路德的經驗神學與教會神學/郭鴻標

路德神學 並非「否定神學」;不過會由「屬靈攻擊」(Anfechtung)進入「上帝的隱藏性」。第四部分指出路德神學是一種聖經及信仰神學,路德認為神學是聆聽神的話作回應,根據 ... 於 resources.abs.edu -

#24.馬丁路德 - 改革宗出版社

這位集聖經學者、牧師、神學家於一身的教會改革先鋒,無意之間在德國及全歐洲,帶起了一股教會更新運動,成為教會改革的先驅。 路德著述頗豐,無論護教短文、信箴、小冊子 ... 於 www.crtsbooks.net -

#25.「因信成聖」:神所喜悅的生活--淺析馬丁路德的成聖觀

但隨著時日過去,信徒漸漸忘記了「宗教改革」時期的寶貴神學遺產,新一代的信徒慢慢地把「因信稱義」看成,是一句孤立的信仰口號,而不明白她其實是代表著一套整全的神學 ... 於 www.hkpec.org -

#26.十字架神學的弔詭 - 漢語基督教文化研究所

發售贖罪券,但是早在此事發生之前,馬丁路德(Mart扭. Luther, 1483-1546) 就已經對經院哲學的神學思想和羅馬教. 廷的實踐活動深感不滿,並且一直被稱義問題所困攝。一. 於 www.iscs.org.hk -

#27.馬丁·路德神學的信仰-理性二分及其後果 - 壹讀

路德 「唯獨信仰,唯獨聖經,唯獨恩典」原則下的宗教改革,破除了羅馬教皇設置在平信徒和上帝之間的層層壁壘。在隨後的大刀闊斧的教會改革中,路德認為是否 ... 於 read01.com -

#28.20世紀民權鬥士馬丁路德金恩3-1 - 葉浩- 信仰與生活

金恩真正系統性接觸到「社會福音」(Social Gospel)神學思想,是在進入克羅澤神學院之後,閱讀華特.饒申布士(Walter Rauschenbusch, 1861~1918年)的著作才開始的, ... 於 www.pct.org.tw -

#29.從聖經中尋找到信仰的出路與依據 - Facebook

神學 月-馬丁.路德 ✔️認識馬丁路德,改教運動先驅。 ✔️從聖經中尋找到信仰的出路與依據。 馬丁路德傳記《這是我的立場》 「我不能而且不願放棄任何東西, ... 於 m.facebook.com -

#30.马丁·路德神学的信仰.理性二分及其后果 - 基督时报

理性的自足是世俗社会的充分条件,世俗中,人亦当充分利用自己的理性,而不是直接诉之信仰。换句话说,如果人的理性能自治而诉诸信仰诉诸上帝的,那是没有 ... 於 www.christiantimes.cn -

#31.马丁·路德其人和他的神学思想

城堡教堂的铜门上刻着路德的《九十五条论纲》。马丁·路德改革的时候还是木门,路德拿钉子和锤子将纲要钉在木门上,为了纪念宗教改革,从2012 ... 於 www.pacilution.com -

#32.Luther, Martin 馬丁路德(1483~1546)

路德神學 的中心正是基督和祂的工作,不是人和他的善功。他又把人放回原有的位置︰信徒皆祭司(Priesthood of All Believers);這個教義把羅馬教廷神父所具有的 ... 於 www.christianstudy.com -

#33.細思「因信稱義」 馬丁路德的福音與聖靈觀 - 基督教今日報

中華信義神學院藉著全台各地的講座舉辦,讓人能更多認識馬丁路德,以及「聖道」和「聖靈」的真理。 · 中世紀時,馬丁路德對於基督信仰的追尋思索,最終帶動 ... 於 cdn-news.org -

#34.馬丁·路德- 維基百科,自由的百科全書

馬丁 ·路德OSA(德語:Martin Luther,1483年11月10日—1546年2月18日),德意志神學家、哲學家,神聖羅馬帝國教會司鐸兼神學教授。其於十六世紀初發起德意志宗教改革, ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.馬丁路德桌邊談話 - 博客來

書名:馬丁路德桌邊談話,原文名稱:The Table Talk of Martin Luther, ... 保羅‧阿爾托依茲(Paul Althaus)在他頗受歡迎的名著《馬丁路德神學》裡表示,路德有如 ... 於 www.books.com.tw -

#36.馬丁・路德:神的恩典才是人得救和稱義的根基 - 香港01

1546年的今日,宗教改革領袖馬丁・路德(Martin Luther)在出生地艾斯萊 ... 馬丁.路德是神學家、牧師和宗教改革者。1517年十月,路德在教堂門口 ... 於 www.hk01.com -

#37.馬丁路德(三) - GOODTV+ 好消息電視台

馬丁路德 (三). #教會歷史 #救恩 # 神學 教義 #道成肉身. 空中主日學 ... 於 www.goodtv.tv -

#38.羅馬書講義 - Biblia.com

馬丁路德 羅馬書講義/馬丁路德(Martin Luther)原著;波克(Wilhelm Pauck)編譯;李春旺中譯.--再版.--新竹市:信義神學院,2016.10. 面;公分. 於 biblia.com -

#39.馬丁路德神學研究| 誠品線上

馬丁路德神學 研究:本書涵蓋了馬丁路德基要的神學信念、對自由敬拜與聖餐意義的省思,也論及他對婚姻生活、工作與召命、教會與政治策略論理性課題;可謂把神學與教會 ... 於 www.eslite.com -

#40.真理的堡壘:馬丁路德| 林格尼爾福音事工

馬丁路德 是世界歷史的巨人。有人認為他是第二個千年中最重要的歐洲人物。他是宗教改革的先驅,是上帝首先用來引發基督教和西方世界變革的人。 於 zh.ligonier.org -

#41.馬丁·路德的生平和對後世的影響— 守望台線上書庫 - JW.ORG

馬丁 ·路德、卡爾文和茨溫利策動的宗教改革,產生了一個新宗教——基督新教。馬丁·路德給基督新教遺下的重要影響,就是他的主要神學理論「因信稱義」。德國各封邑 ... 於 wol.jw.org -

#42.馬丁路德-心靈小經典(7) - 教會公報社網路書房

想瞭解藉恩因信耶穌基督稱義,對信徒的倫理生活有何含意、應用和指引,這兩本著作,使人對路德重新發現的福音神學,有整全的認識。 作者簡介. 馬丁路德(Martin Luther), ... 於 buy.pctpress.org -

#43.路德的“十字架神学”及其背后的神学突破 - 教会

因为英文世界在这个领域的研究相对较少,本文主要参考威斯敏斯特神学院的笔记与麦格拉思的《路德的十字架神学:马丁路德·的神学突破》和福得的《做个 ... 於 www.churchchina.org -

#44.馬丁路德的婚姻觀 - 台灣神學院

無法有路德神學的活力。 中世紀的神學問題出在將上帝的恩典「聖禮化」(sacramentalization),強調. 人的「靈性化 ... 於 ir.taitheo.org.tw -

#45.十架神學在『基督徒要學』中的表達與實踐

40 楊慶球,馬丁路德神學研究(香港:基道出版社,2002 年),137 頁。 41 Philip S, Watson. Let God be God!:An interpretation of the theology of Martin Luther( ... 於 59.120.53.21 -

#46.「君王似神祇,庶民如撒旦」:馬丁路德宗教改革運動中之政治觀

抑或,在此問題上他其實只是便宜行事,在有需要時因勢利導地把俗世權力引以為助而已? 本文首先檢視路德對神學研究傳統的挑戰:他認為信仰重於知識,因此「因信稱義」與「 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#47.馬丁路德的「兩國論」 - 教會史與人物誌

作者:廖元威(中華信義神學院專任老師兼學務長). 從兩千年基督教發展史來看,教會與政權之間的互動一直是令人注目,且與基督徒生活息息相關的主題。 於 ll1591.blogspot.com -

#48.Luthers Werke - TBMC - 漢珍數位圖書

馬丁路德 在歐洲文化和知識發展上具有舉足輕重的地位,除了在基督教神學方面所產生的深遠影響外,也促進了高地德語的發展,《馬丁路德著作全集》資料庫完整收錄馬丁路 ... 於 www.tbmc.com.tw -

#49.馬丁·路德與約翰·衛斯理的教會改革運動對現代華人教會的意義

這是他的神學核心,作爲他所有神學建基的磐石, 更成爲他對抗羅馬教廷最重要的教義立場,甚至被稱爲“宗教改革運動”和因而發展出來的“基督新教”(Protestant ... 於 gospelchina.cn -

#50.馬丁路德Martin Luther: 最新的百科全書

他的神學通過教導聖經是神聖啟示知識的唯一來源,並將所有受洗的基督徒視為神聖的祭司來挑戰教皇的權威和職位。反對宗教主義。那些贊同這些和路德所有更廣泛教義的人被稱為 ... 於 academic-accelerator.com -

#51.馬丁路德

這形成了十字架神學的架構,宗教改革的信仰基礎。 這是我的立場. 邁恩的大主教,把路德的九十五條抗辯呈到羅馬。教皇的反應, ... 於 www.ebaomonthly.com -

#52.馬丁路德神學- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

馬丁路德神學 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。馬丁·路德的基礎神學著作m timothy f lull寄送:二手上帝和人形尊嚴: 翻書,神學和道德馬丁·路 ... 於 www.ruten.com.tw -

#53.【靈性造就】路德馬丁ê 毒藥kap 解藥 義ê 人欲對信來活

這款為死人獻祭贖罪、為死人祈禱ê 想法佇初代教會就有,到taⁿ 有超過一半ê 基督徒按呢做,神學基礎是認為所有ê 人lóng 活佇上帝面前(註);而且,「若 ... 於 tcnn.org.tw -

#54.馬丁路德神學|二手書交易資訊 - 讀冊

【二手徵求好處多】|馬丁路德神學. 7二手徵求. 保羅‧阿爾托依茲. 中華信義神學院. 9579895562. 於 www.taaze.tw -

#55.馬丁路德與十架神學 - 阿斗雜記

馬丁路德 繼承保羅對十字架的重視,也將十字架放在他神學的中心。對他而言,十字架不僅是基督信仰的根基,也是認識神的關鍵。他提出這論點:「十架上受苦的 ... 於 hsliou.blogspot.com -

#56.馬丁路德的宣教觀淺釋 - 救恩之聲

路德 的宣教神學,看重宣講上帝純正的道(例:路德視猶太教義是撒旦的謊言,混淆上帝的道),甚於宣教的組織、方法或策略。 · 路德的宣教觀側重以上帝為中心的宣教,取代以 ... 於 www.vos.org.tw -

#57.及健康的信仰。研究路德神學 - 中華信義神學院

國內第一門專研『馬丁路德神學』之神學碩士課程. 台灣的教會正面臨認同危機,容易受到各種經驗主義及功利主義影響。但事實上,屬靈的. 認同危機是在信仰及神學方面, ... 於 www.cls.org.tw -

#58.教堂門釘《九十五條》的人?500年後,當代如何重新認識馬丁 ...

500年前,年僅33歲的年輕神學教授馬丁路德,在贖罪券議題上,不認同時任教宗,因此把一紙《九十五條論綱》釘在諸聖堂門上,藉此抗議。 於 theinitium.com -

#59.#馬丁路德- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣

買#馬丁路德立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 馬丁路德神學(二手書)作者:保羅‧阿爾托依茲. $488. 臺南市永康區. 於 shopee.tw -

#60.馬丁路德- 宗教人物 - 全國宗教資訊網- 內政部

路德 於公元1507年在修院被任命為教士,隔年到威登堡大學授課並同時接受神學課程,公元1512年獲取了神學博士學位並在威登堡大學擔任聖經教職。 路德的改教運動或說與天主教 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#61.路德神學--當代解讀 - 橄欖華宣

如此在思想系統方面活化馬丁路德在現今的時空中。 比方說:我們如何方能正確談論上帝及祂和人的關係呢? ... 路德神學中宗教改革意識的肇端第四章使聖經為聖的是甚麼? 於 www.cclm.com.tw -

#62.馬丁路德的改革思路 - 文化更新研究中心

才能做到上帝的完美要求,馬丁路德十分接. 受。面對的天主教會卻是沒有上帝恩典,失. 去靈魂,只是一個與俗世糾纏的權力體制,. 層層權力,繁多的禮儀,經院神學融合亞 ... 於 crrs.org -

#63.政治自由主義之悖論與馬丁路德神學之當代意義

本文研究宗教改革家馬丁路德(Martin Luther)思想之中的信仰與政治自由之間的內在關連性。 ... 但是在啟蒙運動之後,路德神學逐漸發展出一套獨特的政治自由論述。 於 www.airitilibrary.com -

#64.神的愚拙--理性在馬丁路德神學中的地位

出版社:信義神學院. 為什麼馬丁路德稱理性是「惡魔的新娘」,同時又稱之為「神最美好的禮物」? 在基督教神學中理性的角色是什麼? 聖經關於理性的教導是什麼? 於 www.mezu.com.tw -

#65.促成基督新教興起的馬丁路德,首先應該被理解為天主教的改革者

他們以一組路德生平的參數,把宗教概念化,並將宗教視為文化現象,與其他文化形式(如經濟和神學、政治和藝術)並列,進行了複雜的互動。他們設定了在現代 ... 於 www.thenewslens.com -

#66.政治自由主義之悖論與馬丁路德神學之當代意義

馬丁路德 在宗教改革時期的政治論述所要處理的主要問題,是基督宗教. 與政治權力之間的關係。處理此一問題的緣由,不僅是基於神學問題的討. 論,更是馬丁路德在宗教改革過程 ... 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#67.【宗座訊息】教會風貌〈中世紀的教會學(二)馬丁路德的教會 ...

天主教過去常以負面的觀點看待馬丁路德,事實上,我們可以說,如果沒有馬丁路德的啟動,教會的改革進度也許會延後許多。其次,路德的神學思想,有很多值得我們去思考及品味 ... 於 verbiestfoundation.org -

#68.《改教時期德國神學(馬丁路德)的罪觀》 - 基督教週報

馬丁 ·路德接受中世紀神學訓練,後來他推動宗教改革,重點不是推翻天主教的罪觀,當然雙方是有差異;但是最重要的分歧是如何解決人的罪的問題。一五零五年 ... 於 www.christianweekly.net -

#69.馬丁路德神學研究(增訂版) - 中主網路書坊

本書涵蓋了馬丁路德基要的神學信念、對自由敬拜與聖餐意義的省思,也論及他對婚姻生活、工作與召命、教會與政治策略論理性課題;可謂把神學與教會生活連結起來。 於 cssashop.sundayschool.org.tw -

#70.迎向宗教改革五百年的反思 - 時代論壇

馬丁路德 是宗教改革的巨匠,他的神學博大精深,並且有深度的屬靈體會。不過,提出與推動宗教改革的人,在路德以前及以後都有值得後世傳頌的人物,例如 ... 於 christiantimes.org.hk -

#71.路德的十字架神学 - 信仰之门

前言十字架神学(theologia crucis)从新约与使徒保罗以后,似乎便受到基督徒所忽视,1直到路德(M. Luther, 1483-1546)在宗教改革的辩论中,他开始思考、正视了 ... 於 godoor.net -

#72.马丁·路德的神学The Theology of Martin Luther - 图书- 豆瓣

马丁 ·路德的神学The Theology of Martin Luther豆瓣评分:9.0 简介:这本由美国路德会平信徒联盟支持出版的书,堪称研究马丁•路德神学思想的权威。一本不可多得的好书 ... 於 m.douban.com -

#73.關於宗教改革500週年紀念的四件事 - BBC

馬丁路德 這位神學家聲稱,基督徒不能透過購買贖罪券的方式進入天堂,進入天堂唯一的途徑是上帝的慈悲。 他提出的批評導致了羅馬天主教的分裂與新教的 ... 於 www.bbc.com -

#74.被贖罪券引爆的男人,馬丁路德一人展開宗教史上最火熱戰鬥

馬丁 .路德認為信仰就是自由的源頭。做為一個基督徒不需要被教會綁架,不需要透過神父的指導;只要我有對上帝的信心,只要直接向上帝禱告, ... 於 news.readmoo.com -

#75.讀書感悟:宗教改革先驅馬丁‧路德簡介-讀《基督教會史》和 ...

雖然九十五條並無直接的改革神學,也不反對教皇之赦罪權柄,但卻引來整個改教運動的風暴,星星之火可以燎原,九十五條到處都在傳播。 馬丁‧路德1483年11月10日出生於德國埃 ... 於 www.heraldmonthly.ca -

#76.路德十架神學救恩論對華人恥感文化的意義 - 中華福音神學院

當中找到上帝的神學,才是十字架神學。」4 十架神學是馬丁路德神學的核心,. 且又是如此與人性相悖,迫使基督徒不得不面對信仰 ... 於 wp.ces.org.tw -

#77.宗教改革五百年:馬丁路德的音樂遺產

本文刊載於《新新聞》1600期一五一七年十月三十一日,基督教神學家與修士馬丁・路德(Martin Luther),在德國威登堡城堡教堂大門上張貼了著名的《九 ... 於 radical-musicology.logdown.com -

#78.基督教思想史第一部– 第五章﹕馬丁路德的神學

馬丁路德 反對宗教的權柄﹐他認為教庭不應壟斷神﹐成為神在世間唯一的代言人。他反對教會道聖俗二分﹐對平信徒和神職人員有不同的道德標準。他把宗教和道德 ... 於 www.horace.org -

#79.基道BOOKFINDER - 馬丁路德神學研究(增訂版)

福音信仰教會雖秉承了路德宗教改革的精神,但鮮有對其思想作深入的深索。本書涵蓋了路德基要的神學信念、對自由敬拜與聖餐意義的省思,也論及他對婚姻生活、 ... 於 www.logos.com.hk -

#80.庶民如撒旦」: 馬丁路德宗教改革運動中之政治觀

基於對真理的愛好及對其追索之必要,Wittenberg 之神學教授馬丁路德. (Martin Luther)神父籲請眾人對以下諸點文字進行論辯。即使未克親自. 到場者,亦歡迎以書面加入討論 ... 於 ntupsr.s3.amazonaws.com -

#81.马丁·路德的神学_百度百科

《马丁·路德的神学》是1998年译林出版社出版的图书,作者是保罗.阿尔托依兹PaulAlthaus。 於 baike.baidu.com -

#82.路德工作觀中的力量與危險 - 福音聯盟

在建立大部分基督徒能接受的工作神學這件事上,馬丁·路德(Martin Luther)可能是所有新教神學家中的佼佼者。在他之前沒有一個神學家能像他一樣去高舉 ... 於 tc.tgcchinese.org -

#83.馬丁路德的「九十五條論綱」、「論罪得赦免論綱」 - 聖經研究所

路德 之前約四百年,教會就已經用贖罪券來解決赦罪的問題。贖罪券是教會發行的一紙證明,保證離世者縮短在煉獄受苦的時間,甚至還有一種贖罪券可讓人免 ... 於 www.chinesebible.org.tw -

#84.【華神專欄:從神學進入社會】工作與召命 - 基督教論壇報

馬丁路德 把召命(vocation)的觀念擴展到一切有價值的行業中,蒙召不再是聖職工作所獨有,人在任何最尋常的職業中都能事奉上帝;人若行了一些對他人 ... 於 ct.org.tw -

#85.孰是孰非:馬丁路德的宗教改革之旅(2023) - 香港神學院

1517年由馬丁路德所引發的宗教改革,誕生了基督新教,提出了「因信稱義」及「信徒皆為祭司」的教義。當時的大公教會由信德(信心)加上聖事(聖禮)的得救主張,偏差地變質 ... 於 www.bshk.edu.hk -

#86.路德(Martin Luther),德国神学家,奥古斯丁修士和教会改革者

马丁 ·路德(Martin Luther),德国神学家,奥古斯丁修士和教会改革者,1814年。 | 查普曼作为艺术印刷品。 於 www.meisterdrucke.cn -

#87.路德神學之探討 - 福音信義會桃園教會

以研讀『馬丁路德神學』這本書為主體,回答所提之問題,同時並研讀各相關之馬丁路德原著的翻譯,並以論題表達法來試著描述馬丁路德原著第一手資料的主要內容。 於 www.evangelicallutheran.tw -

#88.“因信稱義” –記16世紀宗教改革家馬丁·路德(阮無袂)

馬丁 ·路德對基督教思想最重要的一項貢獻,是他的“十字架神學”(Theology ofthe Cross),這套神學闡明了信仰與理性的關係,並使人們對苦難有更透徹的認識。 於 behold.oc.org -

#89.馬丁路德大小問答

馬丁路德 在進行宗教改革時,發現當時的基督徒對聖經的真理缺乏正確的認識,以至於 ... 作神學的意義, 說明如何連結「神學世界」與「現今世界」,讓教會歷史中豐富的屬靈 ... 於 www.beclass.com -

#90.雅各書要理問答第003問:馬丁路德如何錯看《雅各書》

馬丁路德 (Martin Luther, 1483-1546)對《雅各書》的看法是有差錯的,因為馬丁 ... 地提到救贖性的神學,《羅馬書》也就成為繼《福音書》 之後,救贖教義最重要的書。 於 stemitv.org -

#91.中華信義神學院台灣接力登場邀請國際大師溫格爾10/28首度來台

馬丁路德 原為德國教會司鐸兼神學教授,16世紀初因強烈質疑羅馬教廷關於藉金錢換取上帝赦罪(贖罪券),發動宗教改革。馬丁路德認為,救恩是上帝的恩典,是 ... 於 n.yam.com -

#92.路德神話: 德國如何發明新教改革者? - 讀書共和國

就更理解從一戰到希特勒崛起,現代的德國和世界。 從神學脈絡談德國,以及現代化的世界. 歐洲最知名人物馬丁路德,如何被推上現代化 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#93.马丁·路德的神学思想、云南基督教神学院

路德 认为,政教不分是教宗窃取与滥用政治权力的借口和漏洞,危害极大。他主张建国的一条重要原则是"政教分离",政府不干涉信仰,教会不干涉政治,二者各司其职 ... 於 ynjdjsxy.com -

#94.【宗教改革五百週年】被起訴為異端的馬丁路德 - 故事StoryStudio

首先,他是整個羅馬教廷內僅次於教皇的樞機主教,他也是路德迄今為止所遇過最有才智的人。除此之外,卡耶坦還是被喻為「上帝看門狗」道明會中最出名的神學 ... 於 storystudio.tw -

#95.馬丁路德加拉太書講義 - 好書共賞

正如使徒保羅的加拉太書被稱為基督徒自由的大憲章,馬丁路德於西元1535年 ... 作者, 馬丁路德(Martin Luther) ... 出版社, 中華信義神學院出版社. 於 goodbook.hk -

#96.馬丁路德的音樂神學思想 - 陳相瑜的音樂世界

馬丁路德 認為:「音樂僅次於神學」(Music is next to theology),這就是為什麼先知們單單使用音樂,透過詩篇、歌曲來宣揚真理。 於 hysylvia.blogspot.com -

#97.德國馬丁路德改教運動 - 主恢復資訊入口

這形成了十字架神學的架構,宗教改革的信仰基礎。 這是我的立場. 邁恩的大主教,把路德的九十五條抗辯呈到羅馬。教皇的反應,只是 ... 於 www.lrip.org -

#98.馬丁路德- 翰林雲端學院

馬丁 .路德(Martin Luther,西元1483~1546年),神聖羅馬帝國著名基督教神學家,宗教改革的倡導者,主張「因信稱義」。 路德在攻讀博士學位時,因為險些被閃電擊中, ... 於 www.ehanlin.com.tw