高雄燈會志工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高雄市文化愛河協會,許玲齡寫的 太子爺興外境:神威遠播三鳳宮 和台達電子文教基金會的 跟著台達蓋出綠建築都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和遠見所出版 。

明新科技大學 服務產業暨管理研究所碩士班 劉馨隆所指導 周裕紋的 當地民眾對節慶活動的服務品質重視度、滿意度及忠誠度關係之研究-以2021新竹光臨藝術節光雕展演為例 (2021),提出高雄燈會志工關鍵因素是什麼,來自於節慶活動、服務品質、重視度、滿意度、IPA、忠誠度。

而第二篇論文國立中正大學 成人及繼續教育學系碩士在職專班 胡夢鯨所指導 黃鈺珍的 從生產老化觀點探討中高齡者學習花燈 製作轉化歷程之研究 (2021),提出因為有 中高齡者、花燈製作、生產老化、促進因素、轉化歷程的重點而找出了 高雄燈會志工的解答。

太子爺興外境:神威遠播三鳳宮

為了解決高雄燈會志工 的問題,作者高雄市文化愛河協會,許玲齡 這樣論述:

古早來自唐山的戎客船從打狗港進來後,沿打狗川到三塊厝港,可達縣治鳳山新城西門外;從三塊厝有通道南連能雅寮,北渡龍水港接左營舊城,三塊厝為打狗水陸交通重鎮。加上農田地利,拓墾範圍逐漸擴大,到了晚清,已是《鳳山縣采訪冊》登錄的打狗古街市之一。 對老三塊厝人而言,庄頭廟三鳳宮的意義特殊。每年農曆九月初九太子爺聖誕,對三鳳宮的信徒而言,是最重要的慶典。從上香、董事長讀祝壽文、繞行廟埕,到象徵享用分沾太子爺福澤的肉脯等,如今仍一絲不苟的執行著先祖留下的慶讚聖誕儀式。 三鳳宮附近也因宗教民俗活動頻繁,而發展出頗具特色的佛具櫥街、青草街等老街,其中青草街也躍居全台最大的青

草批發中心。本書從老聚落信仰談到老車站、老三塊厝人、特色產業發展,看見風華鼎盛、交織三百年的高雄老三民地區。 本書特色 1.以在地定點為記錄與報導主角,可讓讀者深入了解一地方的發展,從歷史起源到產業特色,最後融入文化旅遊資源的創新介紹。 2.以手繪地圖導覽在地人文、自然、產業等景觀與美食,讓讀者按圖索驥,深度賞遊最道地的文化。 3.以大量今昔照片圖解方式,圖文並茂提供讀者認識在地的歷史文化。

當地民眾對節慶活動的服務品質重視度、滿意度及忠誠度關係之研究-以2021新竹光臨藝術節光雕展演為例

為了解決高雄燈會志工 的問題,作者周裕紋 這樣論述:

本研究以2021新竹市光臨藝術節光雕展演活動為研究主題,以參與光臨藝術節的當地民眾為研究對象,對活動的服務品質重視度、滿意度、IPA與忠誠度之間的關係進行研究,期望對新竹市的觀光節慶活動特性有更深入的瞭解。故本研究之目的包括:一、瞭解光臨藝術節光雕展演遊客基本資料、旅遊特性、服務品質重視度與滿意度與忠誠度。二、瞭解遊客屬性及旅遊特性與衡量構面之差異性。三、瞭解遊客行前期望與實際體驗之 I.P.A.。四、瞭解遊客行前期望、實際體驗與忠誠度之相關程度。 本研究採問卷調查法,以「2021新竹市光臨藝術節光雕展演該節慶活動的服務品質重視度、滿意度與忠誠度」問卷為研究工具,並以當地民眾的

遊客為研究對象,共計回收有效問卷445份。本研究藉由信度與效度分析、敘述性統計分析、T 檢定、單因子變異數分析、相關分析之研究,了解當地參與民眾對該活動的看法及其價值,並進而提出相關建議供主辦單位未來規劃節慶活動之參考。 本研究之結論:一、當地民眾對服務品質重視度、滿意度、忠誠度均屬於「滿意」程度。二、遊客屬性中的性別和年齡對部分構面之某些衡量變項有顯著差異;其餘皆無顯著差異。旅遊特性中除停留時間所有構面的衡量變項有顯著差異外,其餘皆為部分有顯著差異。三、I.P.A.分析得知遊客最滿意於燈光效果、環境清潔、提供節目資訊、安全設施程度及整體評價;而交通管制與便利性、路線清楚與否、公廁數量與

衛生、參觀動線明確、環境設施及場地規劃為最需要改善之關鍵項目。四、相關分析得知各自變項與各依變項兩兩之間均為有顯著性高度或中度正相關。關 鍵 詞:節慶活動、服務品質、重視度、滿意度、IPA、忠誠度

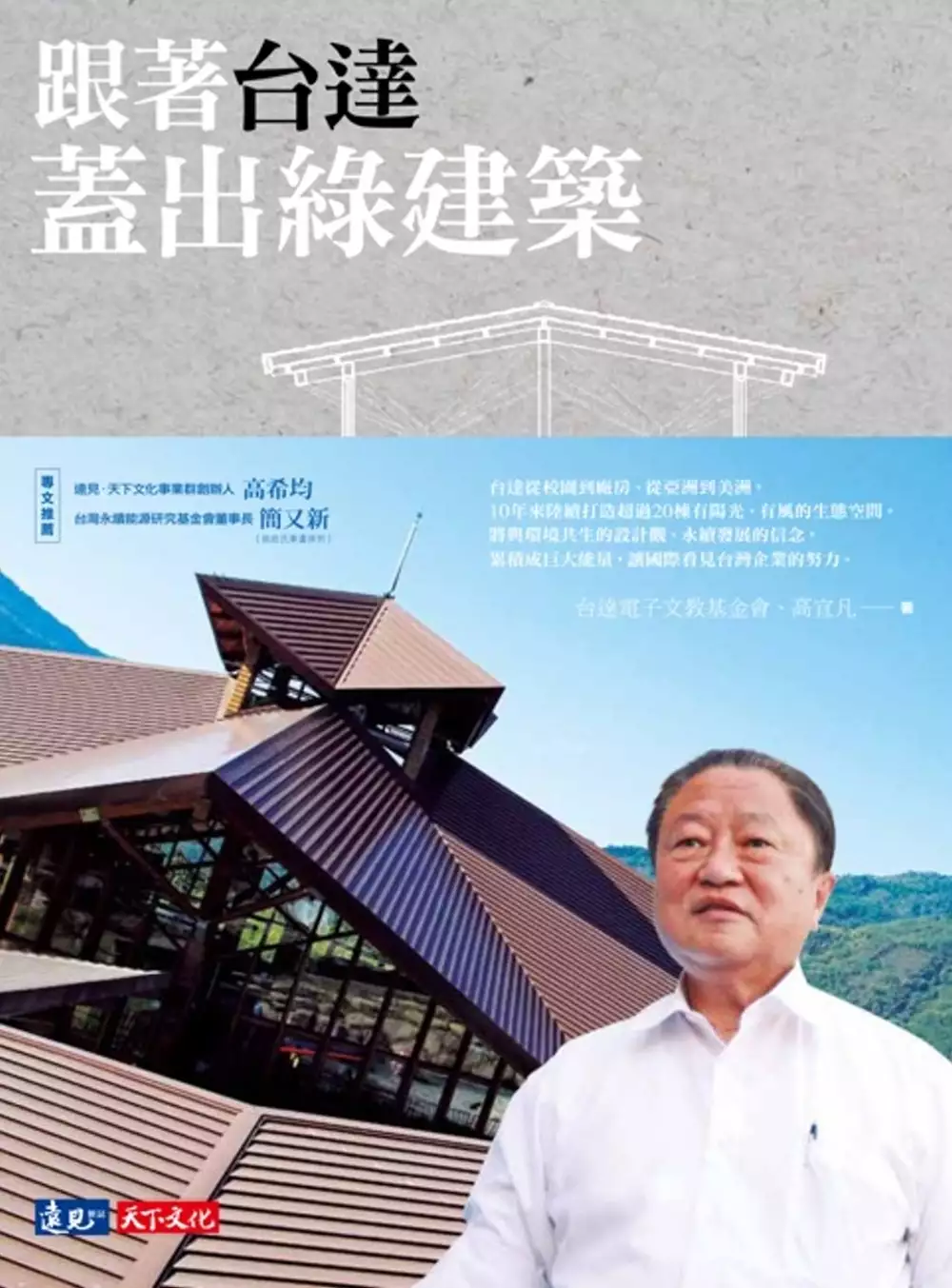

跟著台達蓋出綠建築

為了解決高雄燈會志工 的問題,作者台達電子文教基金會 這樣論述:

台達創辦人鄭崇華憑著熱情與信念, 帶領團隊從校園到廠房、從亞洲到美洲, 10年間打造超過20棟有日光、有和風的綠建築, 實作經驗凝聚成能量,登上世界舞台贏得肯定與尊重。 被譽為「環保傳教士」的台達集團(Delta)創辦人鄭崇華,長年致力推動能源教育和綠建築觀念,而且非常關心令產業界人士頭疼的技職教育、氣候變遷、 能源和電價等複雜議題,更不時登上前線勇於發言,希望帶動台灣的社會發展模式和經濟成長結構,未來能順利向永續方向成功轉型。 本 書從鄭崇華投入綠建築的初心談起,介紹台達從亞洲到美洲、從校園到廠辦, 10年來打造超過21棟綠建築,並透過讓員工擔任志工、推

動綠領建築師培訓工作 坊,透過競賽方式吸引年輕人加入,將綠種子向下扎根。展望未來,台達更將積極推廣綠建築,將台灣的成績搬上國際舞台,接軌世界節能減碳的潮流。 選書緣起 1971年從電視零件起家,爾後登上全球最大電源供應器龍頭寶座的台達,為何會涉入看來和本業八竿子打不著的能源和環保領域?更妙的是,多數經營者無不 企盼,諸如油、電、水、氣等能資源價格和伴隨經濟發展所付出的外部成本,最好愈低愈好,怎會有像鄭崇華這樣的企業主,竟然帶頭呼籲政府做出合理裁決與更高 的價格機制? 在電子製造業已經占有一席之地的台達,為什麼要蓋這麼多棟綠建築?為什麼如此關心環境議題與能源危機?

本書從鄭崇華投入綠建築的初心談起,介紹台達從亞洲到美洲、從校園到廠辦,一步一腳印建造的21棟綠建築,帶讀者一覽台達10年來的綠築跡。 作者簡介 台達電子文教基金會/撰文 成立於1990年,秉持著「環保 節能 愛地球」的理念,台達基金會長期投入推廣能源與氣候教育、培育人才、並持續把綠建築概念普及到社會上。 在創辦人鄭崇華先生的支持下,近年陸續推動「綠領建築師培訓工作坊」、建立「建築物碳足跡」資料庫與認證制度,並實際將台達自建與捐建的綠建築作為範例,向社會大眾展示綠建築的極大減碳濳力。 推薦文 環境永續的推廣者與示範者 高希均 推薦文

先行者的洞見與胸襟 簡又新 自 序 台達的綠建築之路 鄭崇華 Chapter 1 築綠緣起 鄭崇華的初心 01兒時啟蒙 老祖宗早有綠智慧 02在台灣的第一個家 台中一中 Chapter 2 商辦、廠房 統統綠起來 01「被動式」節能始祖 台達台南廠一期 02陸地上的白色郵輪 台達台南廠二期 03譜寫龜山工業區新頁 台達桃三廠 04孕育未來綠色能量 台達桃園五廠 05舊大樓變臉重生 總部瑞光大樓 06散播綠色種子 台達上海運營中心 07南亞試金石 印度Rudrapur廠 08融入南亞文化美學 印度Gurgaon廠 09地熱調節溫度 台達美洲區總部大樓 Chapter 3 不一樣的綠

校園 01「蜀光」下重生 四川楊家鎮台達陽光小學 02傳承希望 四川龍門鄉台達陽光初級中學 03離災不離村 高雄那瑪夏民權國小 04現代諾亞方舟 成功大學孫運璿綠建築研究大樓 05座落南科的小白宮 成功大學台達大樓 06有風的建築 清華大學台達館 07湖景涼風迎面來 中央大學國鼎光電大樓 Chapter 4 培育、競賽 找出綠人才 01打開大門 邀員工化身說書人 02推動綠領工作坊 建築碳足跡認證 03募集設計 台達盃國際太陽能建築設計競賽 04進軍世界 蘭花屋抱回四大獎 05太陽種子冬令營 帶領青年學子逐夢 Chapter 5 接軌世界潮流 推廣綠理念 01最低碳的燈會建築 台達永續

之環 02 270度環型燈體 訴說永恆 03邁向聯合國 扮演氣候議題「傳譯者」 04從利馬到巴黎 登上國際舞台發聲 05大皇宮秀21棟「綠築跡」 分享台灣經驗 06建築節能 從零耗能邁向「正能量」 07共築未來 迎接綠色成長 Chapter 6 綠色伙伴迴響 潘冀聯合建築師事務所主持人 潘冀 社會關注、政府當責 推動綠建築普及 九典聯合建築師事務所主持建築師 郭英釗 「低碳美學」被認同 綠建築才能說服大眾 成大建築系教授 林憲德 推廣建築碳足跡認證 落實減碳救地球 吳瑞榮建築師事務所主持建築師 吳瑞榮 環境綠因子融入設計 打造價值綠建築 台灣綠領協會理事長 陳重仁 從企業節能到都更 台灣都

少不了綠建築 台灣綠適居協會理事長 邱繼哲 法規須明訂 別讓建築成為耗能黑洞 推薦序 先行者的洞見與胸襟 文∕簡又新(台灣永續能源研究基金會董事長) 2015年底,我在巴黎跟大多數選擇這段時間進入這個城市的人們一樣,為了關切地球氣候變遷的惡化,以及思考生態環境存續發展的對策而來,這就是全球矚目的聯合國氣候變化綱要公約第21次締約國會議(COP21)。 此次會議意義重大,主要的成果在於明確地設定全球目標升溫小於攝氏2度,並致力於限制在1.5度以內,全人類一致決定共同解決氣候變化問題,全球195個國家均參與以國家自定貢獻(NDCs)做為減量目標之機制進行減排或限排

,並在一個有法律拘束性的當責系統,進行透明公開的呈現。 此外,並將由已開發國家籌集每年1000億美元的綠色氣候基金,協助開發中國家進行減緩與調適。簡言之,巴黎協定開啟了人類文明新的一扇門,走入低碳永續的未來,也將徹底改變能源發展與轉換的方向,並對全球經濟發展產生全面、不可逆的重大轉型。上述這些跨世紀、劃時代的革命性發展,著實令人振奮! 而更令我感到欣慰,甚至感到驕傲的,則是我在巴黎看到且近身接觸了一家台灣企業,它將其本業的核心技術與節能減碳議題相結合,竭盡所能地提高產品節能效率、精進生產過程,更早在10年前就樹立業界標竿、興建全台灣第一座九項指標都通過的黃金級綠建築標章認證

的廠辦,隨後更獲得晉升為鑽石級綠建築。 整個COP21會期中,這家企業不僅投注大量人力、物力,更可貴的是為提高我國企業國際聲譽投入了許多的心力:在大皇宮圓滿舉辦一場引起與會代表關注的綠建築特展,並主動參加或發起數個周邊會議,尤其難能可貴的是獲得德國館的邀約舉辦周邊會議。讓集團內的高階經理人紛紛化身環保使者,為台灣向國際舞台發聲,闡揚各種節能減碳的理念,並將公司在2009到2014年間五年內,減少50%單位產值用電量的實際成果來佐證——「節能不是口號」,他們不僅已經做到,並且未來還有雄心繼續做得更好。 相信大家都知道了,這就是台達。這就是讓世界在環境與氣候議題上清楚看見台灣的

先行者。台達是台灣少數將節能減碳內化在公司企業社會責任的企業,除了各式節能產品的研發速度驚人外,更在COP21這麼重要的國際舞台引領前瞻性的議題,實在是企業界的台灣之光。 講到台達,不得不提及創辦人鄭崇華先生。鄭先生是我個人非常佩服的企業家,早年隻身從大陸來台,艱困的生活條件不但沒有擊倒他,反而讓他砥礪出格外堅強的意志與性格。從創業初期遭逢石油危機,鄭先生就對能源問題深有所感,一直到公司投入IT產品研製,更不斷思索如何提高整體營運與製造效率,以節省水電資源,所追求的是公司「環保節能愛地球」的經營使命,這樣無我的大愛精神,不僅賦予公司強大的創新能力量,也對整體營運績效與企業聲譽帶來關鍵

性的影響與非常正面的幫助。 鄭先生是一位非常樸實的人,做事情總是默默耕耘,先把眼光放遠,再把腳步踏實,經營企業如是,關懷全人類亦如是。近年來,鄭先生逐漸退出台達集團第一線的經營,但他卻用更上一層樓的高度,繼續其永續環保志業。 建築工事是高耗能的活動,建築物後續的使用也與能源息息相關,一幢好的綠建築,跟一般建築相較有1∕4到1∕3的節能潛力。台達從2006年開始,10年來總共在全球蓋了21棟綠建築,這樣的速度與成績,全世界都沒有幾個企業或團體能望其項背。台達不僅推廣與實踐綠建築,近年更積極研發,運用自家產品或整合方案來提升建築的能源使用效率。這種「leadbyexample」

的實在作為,真是堪為典範! 我認為這本書,帶給大眾的重要意義,就在於將台達「即知即行、做就對了」的理念分享給大家,並藉由各具特色的綠建築實例,讓大家了解這些重要卻簡單的觀念,是可以落實成真的。當多數人改變觀念,就可以成就風氣、攜手實踐。我想,這也是鄭先生暨台達團隊,最希望達成的使命。 自序 台達的綠建築之路 文∕鄭崇華(台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長) 台達從2007年起就持續出席每一屆聯合國氣候會議;2009年除了參加峰會,還舉辦一系列媒體沙龍,讓國人對氣候談判有更多認識。2013年,台達基金會還取得第一手IPCC國際氣候專家報告,即時舉辦解讀氣候變遷報告活動,

為各界說明國際關注的氣候議題與作法。2014年在利瑪氣候會議(COP20)的周邊會議上,台達以那瑪夏民權國小綠建築的案例,向國際與會者展示綠建築的各項好處。2015年,台達在最關鍵的巴黎氣候會議(COP21)期間,更透過參與國際氣候會議周邊論壇與舉辦綠建築展覽,將台達十年來興建了20多棟綠建築的優異成效,與國際人士分享。 2016年6月,我們將COP21巴黎綠建築展移展北京,接著在9月底移展到台北華山,讓大家看見智慧綠建築方案如何能使建築物兼具節能與舒適。舉辦華山綠建築展的同一時間,我們也和《遠見雜誌》合作出版了這本書——《跟著台達蓋出綠建築》,將台達過去興建綠建築的經驗,以文字、照片和

影像的方式呈現給社會大眾。 在這裡要感謝《遠見雜誌》,除了專業的編輯團隊耗費心思訪問綠建築的設計建築師,還有相關同仁協助本書的文字說明與企劃編排,讓一般人也能進入綠建築世界;也特別感謝台達的同仁,他們平日工作繁忙,卻還主動提議出版綠建築書籍和微電影,為自己額外增加了不少工作量。 事實上,台達能完成這些綠建築,是一群幕後無名英雄努力的成果,這要感謝非常多員工及合作建築師的貢獻,尤其是我們營建處總經理陳天賜,沒有他的付出,這一切不會有這麼好的成果。時常會在工地遇見陳天賜,看他的模樣,你不會知道他是電機系畢業的專業經理人。他曬得很黑,對工程品質的要求不容妥協,不符合標準的地方一定要改到好

,甚至拆掉重來。 蓋一棟廠房或辦公大樓動輒上億,針對每次工程的規格及投標,陳天賜都會找來建築包商,逐一清點、控管使用的建材和價錢,讓台達總能以合理的價格,建造品質優良的綠建築。 有一次,客人好奇問我,台達蓋桃園研發中心,到底花了多少錢?我反問他:「你認為要花多少錢 ?」結果對方講的價錢,幾乎是台達實際花費的兩倍,他在得知真正興建花費後驚呼:「怎麼可能?!」實際上,我們除了設計及選建材用心,許多設備及自動控制軟硬體也都是員工們努力的成果,自己設計、自己製造、自己裝配及使用。 經常有人問我,「為什麼您那麼關心環境危機,熱衷拯救地球?」其實我自認這並不是天生的,偶爾也會有不夠環保的

舉動,如:忘記關燈、洗澡不小心就洗太久而用掉太多水等等。環保意識並非我與生俱來,而是人生境遇的深刻體悟。 創立台達以前,我曾任職於美商精密電子(TRW)在樹林的工廠,負責生產、技術及品管一共五年。到任之前,我被派到美國總公司受訓三個月,他們電鍍廠排放的廢水都蓄積在一個大池子,每隔幾個小時就放入化學藥劑處理有毒物質,在排放到河裡前,還得再三確認,因為只要環保單位在河口抽檢到有毒物質,工廠就會遭受重罰甚至勒令停工。 當我受訓完回到台灣的樹林工廠,卻發現廢水排放前完全沒經過處理,就流入附近的田裡,原來台灣分公司為了節省成本,再加上當時台灣法律沒有明確規定,也就沒有編列處理廢水的預算。由於

有毒物質含量只要個位數的ppm值(百萬分之一),就可能致命,這讓我一夜難眠。隔天,我告訴外籍總經理,這個問題很嚴重,若出了人命負責人將會被判重刑。當下外籍總經理嚇到臉色慘白,連忙要我「趕快花錢去做!」我立刻找了水電公司,土法煉鋼地把廢水處理系統建構起來。 像這樣一點一滴的人生經驗,再加上我在90年代後期陸續看一些環保書籍,包括:《四倍數》(The Ecology of Commerce, Factor Four)、《綠色資本主義》(Natural Capitalism、Cradle to Cradle)、《從搖籃到搖籃》等,都給我很大啟發。 在這累積的過程中,我發現建築物具有30~

60%的減碳潛力,興建綠建築更可達到十分可觀的節能減碳效益。然而,世界上有不少偉大建築,外觀設計非常考究,也顧慮到居住者的舒適性,但卻很少有人關注興建時是否浪費地球資源?使用起來是否節能省電? 透過這本書,台達想要分享的是,綠建築本身可以環保節能,又能讓裡面使用的人更健康、更舒適。同時,綠建築並不是昂貴的建築,反而是用更便宜、更自然,利用本土天然的優勢就地取材,實用性、功能性更高的建築。 以台達為例,十年來打造了20多棟綠建築,累積了許多的經驗,因此成績都不錯,如2015年落成的台達美洲區總部綠建築大樓,建築物冬暖夏涼,全年的用電量甚至不會超過自身利用太陽能所產生的電量,達到「淨零

耗能(Net Zero)」的高標準。此外,對於過去興建的舊有建築,同仁們也設法改善,如台達全球總部瑞光大樓,雖然外觀看不太出來改造前後的差別,但藉由用心調整大樓的照明、空調和電梯能源回生系統,電費就省了一半,不僅成為第一棟獲得台灣EEWH綠建築標章既有建築改善類最高的鑽石級認證,同時也獲得美國綠建築協會LEED既有建築改造最高等級的白金級標章。 相信大家都能感覺到,近年來天災愈來愈多、也愈嚴重,我們必須覺醒,加緊環保節能,希望本書所介紹的台達綠建築之路,能為有心環保的個人與企業帶來啟發,並進一步用行動來維護人類永續生存的環境。 Chapter1築綠緣起鄭崇華的初心台灣產

業界有三位傳教士,一是長年倡導企業自創品牌的「品牌傳教士」——宏碁集團(Acer)創辦人施振榮,一位是近年帶動自行車風潮、完成高齡環島壯舉的「單車傳教士」——巨大集團(Giant)創辦人劉金標。可是,比起前兩位的高知名度與鮮明形象,被譽為「環保傳教士」的台達集團(Delta)創辦人鄭崇華,不但作風最為低調,曝光度也可說是最低的一位。事實上,鄭崇華長年推動的能源教育和綠建築觀念,不僅對此刻的台灣減碳工程至為重要,更攸關台灣未來在國際綠能市場的前途,以及整體經濟結構能否向綠轉型的可能性。然而,外界不免好奇,1971年從電視零件起家,爾後登上全球最大電源供應器龍頭寶座的台達,為何涉入看來和本業八竿子

打不著的建築領域?更妙的是,多數經營者無不企盼,包括油、電、水、氣等能資源價格,最好愈低愈好,怎會有企業主帶頭呼籲政府漲價?在電子製造業占有一席之地的台達,為什麼要蓋這麼多棟綠建築?為什麼如此關心環境議題與能源危機?一切得從創辦人鄭崇華年少時的好奇心談起。兒時啟蒙老祖宗早有綠智慧鄭崇華是福建北部的建甌人,建甌市位於閩江上游、武夷山東南面,在文獻中有記載的歷史就有3000多年,福建省的名字就是從南方的福州與北方的建州(建甌古地名)各取一個字而來。鄭崇華的外祖父家,位於離建甌30多公里的水吉縣,小時候因為戰亂,他和母親、弟弟待在水吉外祖父家的時間比較多。鄭崇華回憶,在水吉的幼年時光十分愜意,常在學

校放學後、太陽下山前,和同學朋友相約釣青蛙、抓魚,浸淫在大自然的懷抱中。從小,他就是個對很多事感到好奇的孩子,喜歡看人們怎麼駕牛耕田,常跟著朋友到田裡插秧種稻。印象最深刻的事情是,水吉這個小鎮的天氣變化很大,夏天很熱,冬天卻會冷到下雪,但每每回到家門大廳,屋內溫溼度並沒有受到外面天候太大的影響。儘管夏天在外面熱到汗流浹背,一回到屋內又很涼爽;冬天即使下雪,屋子裡也不像外面那麼冷。鄭崇華記得,外祖父家的大廳天花板很高,牆壁不僅很厚,中間還保留了一層空隙,多年後他才知道,原來這層空隙具有隔熱(冷)效果。

從生產老化觀點探討中高齡者學習花燈 製作轉化歷程之研究

為了解決高雄燈會志工 的問題,作者黃鈺珍 這樣論述:

摘要本研究旨在以從生產老化觀點探討中高齡者學習花燈製作轉化歷程之研究。最主要研究目的是:讓台灣創新的花燈藝術在世界發光發熱。在帶領中高齡長者製作花燈的過程中,一起學習,看著這些中高齡長者從陌生摸索學習製作花燈的技巧到最後成為花燈製作講師,是值得記錄及研究的重要事情。看著長者快樂的學習花燈製作在各方面獲得很大的貢獻及收穫,觸動我研究的動機,期盼透過這個研究能夠間接提供中高齡者退休後繼續投入花燈製作生產行列,以達到終身學習、活躍老化的目的。為達上述目的,本研究採用質性研究,以半結構訪談方式,針對8位55歲以上已退休中高齡者,參與學習製作花燈,服務2年以上迄今仍在職。訪談資料經由分析並與文獻對話討

論後獲致以下結論:壹、中高齡者參與花燈製作初始動機之主要因素為:學習才藝技能,充實自我;持續動機之主要因素為:增加收入,改善生活品質,實現自我,奉獻服務社會。貳、中高齡者生產老化行動對於家庭與社會產出具體貢獻。一、在家庭貢獻層面為:能陪伴家人一起製作花燈,發現花燈藝術之美。花燈璀燦美麗,充滿創意的作品,得獎有成就感,使人際關係提升,生活更豐富。二、在社會貢獻層面為:學習花燈製作可以傳承傳統技藝、可以凝聚社區力量。推廣花燈製作既有成就感,又有實質收益,培育自給自足的能力,促進中高齡者身心靈健康、文化傳承、是社會的助力,減輕社會的負擔等貢獻。參、轉化學習之後的改變:一、發現學習的重要〜可以提升藝術

領域的視野,改變觀念人生更積極樂觀。二、角色轉變〜由於狹隘的生涯進入國際領域。三、活出自我價值,生活更積極樂觀。肆、學習花燈製作過程遇到的困難及因應之道一、遭遇到的困難:(1)若年紀稍長,手腳靈活度、眼力、機能退化、影響整體產出績效,所以長者身體機能老化是學習上很大的限制及困難。(2)、時代變遷、跟隨趨勢!傳統技藝元素及傳承,也要結合光影特效的呈現,而這些繁瑣的科技操作及安裝,讓中高齡者技藝學習遇到困境。二、因應之道:主要以青銀共創做為解決之道。伍、研究結論一、中高齡者學習花燈製作學習動機方面(一)中高齡者投入花燈製作之內在動機,主要是為了學習才藝技能、充實自我,增加收入改善生活品質,充實自我

貢獻服務社會(二)中高齡者投入花燈製作之外在動機,主要是為了陪伴家人一起製作花燈、發現花燈藝術之美,花燈璀璨美麗、充滿創意,得獎有成就感,及提升人際關係、使生活更豐富。二、中高齡學習者繼續學習花燈製作之促進因素,主要包括個人能力獲得肯定後更想自我提升的榮譽感昇華,以及規模越做越大,可帶來更多的實質收入,提升想要持續自我挑戰的企圖心三、中高齡學習者學習花燈製作轉化學習後之收獲,包括精神重心的寄託、身體退化的養護、審美能力的提升、熱觀豁達的生活態度及自我榮譽感的昇華。四、中高齡學習者學習花燈製作轉化學習後之困境,主要有體能退化的不便以及外在環境的影響,而克服因應之道,主要採行青銀共同創作,達到相輔

相成效果。第二節 研究建議壹、對主管機關的建議一、擴大推廣中高齡學習花燈製作的範圍和規模二、針對研習教學反應熱烈場次,加強教學力度,持續辦理中高級研習教學。三、推動中高齡學習花燈製作成果,參與地方文藝活動,譬如:燈會(展),給參與學習的人有展演舞台。四、鼓勵政府及企業團體參加燈展,增加廣告能見度,提供經費贊助以利人才培育。貳、對樂齡學習中心的建議一、爭取納入政府「樂齡學習」的重點課程二、營造花燈藝術村,青銀合作共存共享共榮三、對未來研究的建議本研究對象以雲林縣區域之花燈製作者為主,恐研究結果有區域文化限制,故建議未來研究者可納入不同縣市之受訪者觀點或是以量化研究方法,使研究結果更具支持性。關鍵

詞:「中高齡者」、「花燈製作」、「生產老化」、「促進因素」、「轉化歷程」