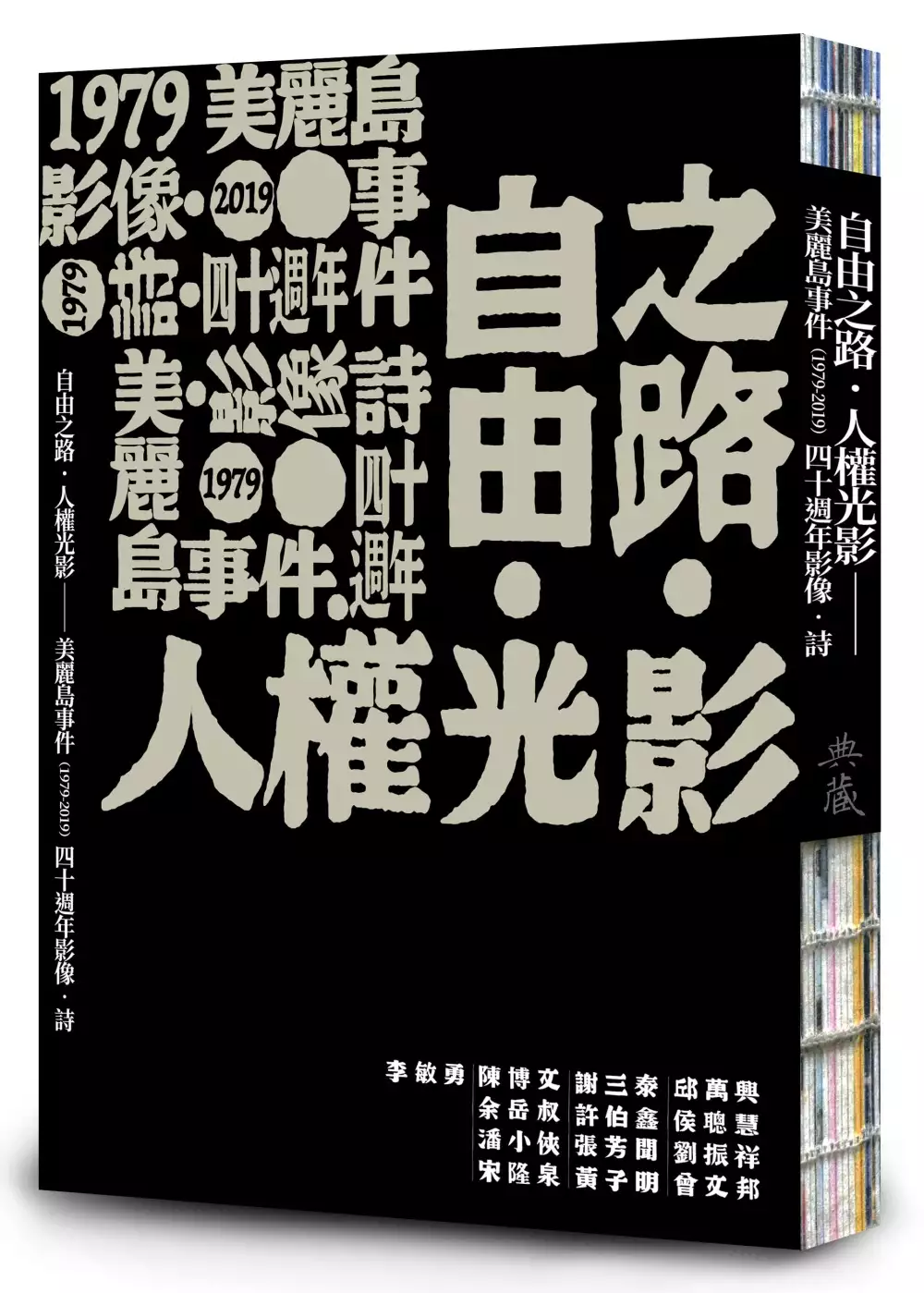

高雄 洗底片的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦寫的 自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩 和陳玉慧的 時代的摺痕:特派員的祕密檔案都 可以從中找到所需的評價。

另外網站靈鏡攝手:尚未發生的回憶 - Google 圖書結果也說明:賓抽獎活動』 ,難得在高雄辦呢,去不? 」日用在一朝,我依靠長期掛在『小惡魔勸敗網』所鍛鍊的心眼 ... 現在能夠即時修正顯現,能用自動模式讓相「數位化的不用洗底片, ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和天下文化所出版 。

實踐大學 家庭研究與兒童發展學系家庭諮商與輔導碩士班 張志豪所指導 陳俞均的 模糊焦距 家庭顯影-從逃到練習靠近人的敘說歷程 (2021),提出高雄 洗底片關鍵因素是什麼,來自於喪親、生命史、敘事研究、專業成長。

而第二篇論文世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 劉永晧所指導 劉翊宏的 《大象溜滑梯》之創作論述 (2019),提出因為有 個人電影、第一人稱敘述、出櫃、同性戀、性別認同的重點而找出了 高雄 洗底片的解答。

最後網站高雄底片 - Digiartesaani則補充:我們會幫您算總共多少金額,確認金額無誤之後. 再請您用7-11交貨便把要沖掃的底片寄給我以及提供交貨便單號。. -. 收件人:底片叔叔. 手機:0958853960. 7 ...

自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩

為了解決高雄 洗底片 的問題,作者李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦 這樣論述:

以詩為號角、為載體、為鑰匙,反思歷史裡的每一腳步; 以照片為血肉、為形樣、為雙眼,見證記憶中的每一場景。 詩人與十二位攝影師於美麗島事件後,四十年梭巡的台灣民主化形跡。 一九七九年十二月十日,發生於高雄的美麗島事件,至今已屆四十年。做為戰後台灣政治的分水嶺,之前的二二八事件(1947)若說是死㓕的低谷,這應該是再生的起始。 美麗島事件之後,中國國民黨政府以軍法、司法對所謂的「滋事份子」,分頭進行審判。事件本是先鎮後暴,但在國際,尤其是美國壓力下,不得不公開審判,相關過程成為戰後被戒嚴、宰制下,人民的政治教育,成為民主化,自由化的礎石。 一九八六

年,民主進步黨的成立;一九八七年,戒嚴令(1949~1987)的解除,奠基了之後李登輝以副總統、在蔣經國於任內辭世而繼任總統,並於一九九〇年,經國民大會選舉,成為總統,並於一九九六年,經由直選成為總統的台灣民主轉型之路。二〇〇〇年~二〇〇八年,陳水扁以民進黨人成為兩任總統;二〇〇八年~二〇一六年,馬英九再以中國國民黨人,連任兩屆總統;二〇一六年,蔡英文又以民進黨人成為總統,正進行二〇二〇年競選連任的努力。這都是後美麗島事件的發展。 後美麗島事件的政治發展,印記著人民的歷史,留存在文化的形跡。文學的詩、散文、小說…,藝術的攝影、繪畫、音樂⋯…作為歷史的記憶,也成為反思的見證。記憶詞,後美麗

島事件的歷史,不能只看以選舉呈現的政治;反思後美麗島見證,不能沒有文化的深層凝視。《自由之路,人權光影一一美麗島事件四十週年影像.詩》就是歷史、記憶、見證、反思。 以十二位攝影家:陳博文、余岳叔、潘小俠、宋隆泉、謝三泰、張芳聞、許伯鑫、黃子明、邱萬興、侯聰慧、劉振祥、曽文邦。他們都是馳聘在現場,穿梭於市民(社會)運動現場的新聞人,以鏡頭當筆,紀錄了自由之路、人權光影的攝影家,一百二十幀照片的演出。加上詩人李敏勇為每一位攝影家單元編詩各一首,共十二首呈現戒嚴風景的詩。 ◎本書指導贊助/國家人權博物館www.nhrm.gov.tw/ 策畫/財團法人台北市蔡瑞月文化基金會 協

力/鄭南榕基金會 出版/典藏藝術家庭

高雄 洗底片進入發燒排行的影片

#八三夭 #底片 #攝影

回憶濃縮在底片閘裡,

拍完三十六張後沖洗,

才能見到當時的你。

一卷底片帶到廈門泰國與八豆夭錄音室,

下一卷可能會在哪裡旅行?

也許等到拍完才會知道!

不定時更新底片旅行誌,

當作紀錄回憶的一種方式。

By 劉逼

-

八三夭【BEHIND the Stage / the Tour 攝影展】

聚光燈的背後 多少無人知曉的汗水揮霍

巡迴展演背後 時光如何滋養成生命碩果

-

BEHIND the stage

@ 台北 台大 後台咖啡

黑白照片為主題

展出八三夭演唱會後台、彩排、MV側拍...

BEHIND the tour

@ 高雄 駁二 NOW & THEN by nybc

彩色照片為主題

展出八三夭音樂節、巡演、側台、錄音雜寫...

-

我們有一群 時常在暗處按快門的伙伴

幫八三夭紀錄 每一刻不同情緒的浪漫

從台前到台後 曼谷首爾東京到小巨蛋

讓《想見你想見你想見你》化作永恆瞬間

多組未曝光過的精彩照片

將在北高兩地展出

參展攝影師:

世青、怡潔、尚融、南瓜、浩狗、義瑋、劉逼

-

八三夭 BEHIND the Stage / the Tour 攝影展

時間:2020/8.20-9.27

台北地點:

台大 後台咖啡

地址:台北市大安區羅斯福路四段1號台大綜合體育館 2樓

營業時間:11:00-20:00(週一公休)

入場:低消一杯飲料

高雄地點:

駁二 NOW & THEN by nybc

地址:高雄市鹽埕區大義街2號駁二藝術特區大義倉庫C9-19

營業時間:10:00-17:00

入場:低消一杯飲料

(以上詳細展場時間,以店家公告為準)

#831 #八三夭 #八三夭月

#攝影展 #PhotographyExhibition

#想見你想見你想見你

#台北 #taipei #高雄 #kaohsiung

模糊焦距 家庭顯影-從逃到練習靠近人的敘說歷程

為了解決高雄 洗底片 的問題,作者陳俞均 這樣論述:

這是一篇紀錄研究者從習慣逃離的狀態到嘗試貼近人的敘說歷程。在助人專業學習的路上常感受到難以接近人的挫折,想藉由裝備自己找到自信,卻經歷父親的突然死亡,造成我生命狀態的停滯與動盪,並發現從人生的破裂處開始試著去誠懇面對自己與他人是重要的一步,於是嘗試探索關於兒時兩個家那種既親密又疏離的難以言說的斷裂經驗以及模糊的情感,接著嘗試撰寫父親的生命故事去靠近父親與自己,亦從父親的離開發現逃與焦慮背後,並不只是因為面對重要他人生理上的死亡,還有對關係斷裂與消逝的害怕,理解到自我並無法單獨存在,要放在關係中才能顯影,最後在理解過程的挫折中逐步找到新的視野,看見父親與自己的交匯處,找到情感的安放。認識父親的

書寫歷程,也是貼近自己情感的成長旅程,亦是我認識世界方式的轉變,期待透過此篇論文的探索歷程與轉變,作為學習探究生命的開端,將來能夠實踐在助人專業工作中去更貼近自己與他人。

時代的摺痕:特派員的祕密檔案

為了解決高雄 洗底片 的問題,作者陳玉慧 這樣論述:

她是文筆絕佳,世界一流的特派員 可能也是舉世最獨特的特派員。--Michael Cornelius(德語作家、編輯) 她經歷一個輝煌的新聞時代。 她寫過許多重要且與台灣社會息息相關的國際新聞。 她走入國際現場,以台灣之名,向世界精英提問。 她去戰爭廢墟、革命廣場,走訪軍火工廠,捲入諜報般的新聞追查。 她和當代碩果僅存的哲學大師對談,與各國領袖喝下午茶…… 她像臥底的情報員,什麼都涉獵,什麼都明白,什麼都參與。 她總是在路上,不是布萊梅便是巴黎, 不然便是大馬士革或巴西…… 她去非洲,她去波羅的海或地中海,她去巴爾幹半島或

無名小島。 她有一個不可思議的特派員人生。 她是陳玉慧,擔任《聯合報》駐歐特派員二十多年,訪問過國際間無數重大事件與舉足輕重的人物。她有著○○七情報員般的敏捷及行動力與新聞記者的專業,總是能在第一時間掌握獨家新聞。如今,她回望台灣,這座幾乎沒有國際新聞的小島,因此她決定寫下這些年來的祕辛與觀察,帶我們重回現場,走進新聞裡。 名人推薦 小野、尹乃菁、王健壯、胡忠信、夏珍、袁瓊瓊 陳文茜、陳浩、陳鳳馨、項國寧、謝哲青、蘭萱 重磅推薦(依姓氏筆畫序) 許多作家的文學成就,都曾受惠於他們的新聞訓練與採訪經驗;但好記者卻不一定就能成為好作家,反之亦然。 然而,陳

玉慧卻能長期一人分飾二角,既以記者角色書寫了那麼多有意義的新聞故事,又以作家角色書寫了那麼豐富的文學篇章,「時代的摺痕」這本書,更是她扮演兩種角色與書寫兩種文體的融合,而且融合得毫無摺痕。它是記者當時當下追尋真相的紀錄,也是文學家串接記憶書寫歷史的範本。--王健壯

《大象溜滑梯》之創作論述

為了解決高雄 洗底片 的問題,作者劉翊宏 這樣論述:

「大象溜滑梯」是筆者孩童時期,阿嬤常陪伴自己到公園玩耍的遊樂設施,那是一段最愜意的歡樂時光。盡管成長中,歷經無數的挫折與悲痛,但這份愜意的回憶,是筆者生命低潮時的助力。《大象溜滑梯》是一部以同志出櫃為概念的獨立個人電影創作,內容呈現筆者向家人坦承出櫃的過程,同時追求真實自我與解放受傳統的束縛的重要歷程。透過自身的生命故事反映在異性戀主義社會下的同性戀者們,成長過程中可能面臨的校園霸凌、情感挫折且必須和家人保持疏離關係等狀態。影片從個人生命經驗出發,透過第一人稱的角度敘述,結合數位錄像、16 mm和V8 轉數位以及翻拍相片等混雜多元的影像媒材進行創作。筆者在低成本的情況下,跳脫專業與傳統的疆界

,獨立拍攝與後製完成本作品。在不受外在因素影響下,讓作品保有個人的觀點,回歸真實自我的創作旅程。同時也兼具影像書信的形式,表達筆者對已故阿嬤的思念之情。

高雄 洗底片的網路口碑排行榜

-

#1.[問題] 鳳山區內哪裡有傳統底片沖洗店? - 看板FongShan

想問一下鳳山市區內有沒有沖洗傳統底片技術較好的店呢? 沖洗底片加掃描的價錢大概多少? 是一般的負片沖洗目前我只洗過兩家第一家的價錢太高,冲+掃一捲要180 色彩掃的 ... 於 ptttaiwan.com -

#2.台灣電影負片沖洗店家一覽&沖洗配方Taiwan Movie Film ...

若是將燈光片用來日光環境拍攝,影像加上一層藍色冷調。 因為電影負片比較特別,有一層石墨層保護底片,在沖之前必須先洗掉,只能找能 ... 於 www.enjoyphoto.com.tw -

#3.靈鏡攝手:尚未發生的回憶 - Google 圖書結果

賓抽獎活動』 ,難得在高雄辦呢,去不? 」日用在一朝,我依靠長期掛在『小惡魔勸敗網』所鍛鍊的心眼 ... 現在能夠即時修正顯現,能用自動模式讓相「數位化的不用洗底片, ... 於 books.google.com.tw -

#4.高雄底片 - Digiartesaani

我們會幫您算總共多少金額,確認金額無誤之後. 再請您用7-11交貨便把要沖掃的底片寄給我以及提供交貨便單號。. -. 收件人:底片叔叔. 手機:0958853960. 7 ... 於 713068656.digiartesaani.fi -

#5.底片沖洗高雄

感謝(影像處理與後製第1頁) 數位輸出、快速沖印、底片沖洗、底片掃描、人像攝影、證件拍照、大尺寸相片,專業相片放大、裝框裱褙、護貝;我們提供大尺寸、 ... 於 901813288.malonumui.lt -

#6.「高雄洗底片」+1 - 藥師家

「高雄洗底片」+1。最近在網路上看到一些電影底片的作品~~也想要自己試試拍電影底片!不過人活動在高屏區~想問有人知道高雄哪裡可以沖電影底片嗎? 於 pharmknow.com -

#7.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#8.電腦分類及價錢- 香港格價網Price.com.hk

透過藍牙無線連接至智慧型手機僅適用於INSTAX MINI 拍立得底片(另售) - 可列印2 英吋x 3 英吋的相片在列印前添加框架、濾鏡、素描和貼紙。). 於 www.price.com.hk -

#9.零基礎OK!培養你的攝影眼:花見小路的攝影美學--用手機拍出PRO級影像作品

當年高職美工科以台北復興商工與高雄海青工商最為出名,我一心想要學畫畫, ... 拿起手機按下快門的動機那時候有一門攝影課,老師教我們如何使用底片單眼相機。 於 books.google.com.tw -

#10.[問題] 高雄沖洗底片轉數位檔店家- Kaohsiung

1樓 · chi2707991: 搭版問火車站附近有沒有推的呢 ; 2樓 · mothertime: 南高雄就佳家攝影吧 ; 3樓 · nomieno: 我都在自由沖(但不是南高雄) ; 4樓 · jack1104: 現在能洗+掃真的不 ... 於 ptt-chat.com -

#11.旅讀No131|風格家的市集之旅 - 第 91 頁 - Google 圖書結果

1 週一 14 : 00-19 : 00 ☉陳育陞旅讀 2 高雄市鹽埕區大智路 101 號•南瓜鐘錶•南瓜 ... 新竹的底片相機店,除了販售各式老相機、底片及相關配件,亦提供底片沖洗服務。 於 books.google.com.tw -

#12.高雄底片相機店《NK0QMW4》

林:哈哈哈,所以很多小朋友(年轻人)都会去那些照相馆拍照,因为他们时间很赶,坐下来拍完就走。 自己洗照片,原來洗傳統相機底片這麼麻煩! #洗底片(85329) ... 於 ch.claimcalculator.uk -

#13.相片立可得:門市據點查詢 - HiTi

請選擇縣市, 澎湖縣, 彰化縣, 嘉義縣, 嘉義市, 新竹縣, 新竹市, 新北市, 雲林縣, 基隆市, 高雄市, 桃園市, 苗栗縣, 屏東縣, 南投縣, 花蓮縣, 宜蘭縣, 台南市, 台東縣 ... 於 www.hiti.com -

#14.高雄底片

高雄 底片 · 高雄电影节推出修复专题,《大轮回》睽违35年重返大银幕 · 高雄買底片 · 問#高雄哪裡洗底片品質最好? · 2022 鳳山底片攝影大賞- ACCUPASS 活動通 ... 於 us.habbocity.biz -

#15.廠牌| Nikon - DCView 二手市場

廠牌 品名 價格 發表 刊登 Nikon 徵 Nikon z 24‑120mm f4 20,000 tyc21 2023‑02‑21 Nikon 售 Nikon AF‑S NIKKOR 300mm F 28G ii ED VR 90,000 Ming5978 2023‑02‑21 Nikon 售 Nikon Teleconverter TC‑14E III 1.4X 9,700 sch12337 2023‑02‑21 於 market.dcview.com -

#16.SNAPPP寫真私館 - 國家文化藝術基金會

以底片沖掃為核心的影像服務與販售(無經驗可從頭學起). ◎底片掃描(工作重點)、出勤收送件、檔案上傳。 ◎相機介紹、維修相關、營業零售等店務( ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#17.高雄買底片

Updated Feb 18, 2023. 高雄底片沖洗; 高雄洗底片ptt; 高雄買底片- smb-konkret.ch; 底片街拍Kodak Gold 200 高雄_哔哩哔哩_bilibili; 台北|台中|台南|高雄哪裡有二手 ... 於 ir.mcssc.co.uk -

#18.漂亮的LOMO底片,這裡洗! - 華大彩色沖印連鎖

LOMO底片沖洗大優惠,華大是全高雄沖洗底片量最大的公司。 於 hwataimage.wordpress.com -

#19.高雄底片 - Viq.co.uk

:各式底片及底片相機販售:底片沖掃、照片沖洗:韓式大頭照、全家福、形象照拍攝:攝影棚出租、素景/ :高雄市左營區自由二路305號♨️:週日固定公休 ... 於 ag.viq.co.uk -

#20.底片教室:駁二漫步與底片沖洗

請學員自行攜帶攝影器具(底片相機);有參與沖片的學員請記得要是 黑白底片 喔!!! 講師介紹. 攝影師林予晞. 台灣女演員,美國休士頓藝術學院(Art ... 於 pier2art.kktix.cc -

#21.高雄買底片

高雄洗底片 ptt; 蕭秉治Xiao Bing Chih Project X Live Tour 巡迴演唱會; 高雄- 底片相機(相機攝影) - 人氣推薦- 2023年1月| 露天市集 ... 於 uz.fartguitar.net -

#22.「高雄底片沖洗」懶人包資訊整理(1) - 攝影師掛保證

攝影師掛保證,感謝(影像處理與後製第1頁) ,135規格底片彩色負片:【沖洗】 $70 ... [問題] 高雄沖洗底片轉數位檔店家| 攝影師掛保證 ... 問#高雄哪裡洗底片品質最好? 於 photography.moreptt.com -

#23.高雄底片

我記得還小時,總喜歡拿著家裡的底片相機到處拍,雖然洗出來後,曝光的照片很多, 。 好珈琲店-如果你喜歡攝影,你一定會愛上這裡|#咖啡輕食下午茶、 ... 於 im.liao.work -

#24.自由數位影像(@kodak2260) • Instagram photos and videos

各式底片及底片相機販售 :底片沖掃、照片沖洗 :韓式大頭照、全家福、形象照拍攝 :攝影棚出租、素景 / :高雄市左營區自由二路305號♨️:週日固定公休🈺️: ... 於 www.instagram.com -

#25.居留證工作 - 元太科技工業

... 嘉義洗底片 · 台南永康伴手禮推薦 · 白色背心 · 恩典法律事務所 · 台南名產伴手禮 · Ayi 內衣 · 依普芬喉嚨痛 · 崇德發白麥汁 · 風琴簾羅馬簾 ... 於 hunixa.restauranteparavos.es -

#26.高雄買底片 - 土木工程技師

小弟的LCA吃的底片大都來自家樂福不過家樂福也只有賣的負片之前臨時在沖洗店買的一 ... 小弟最近才開始拍底片,想問各位大師高雄哪裡洗底片是最棒的? 於 iqalura.mediavers.pl -

#27.高雄底片相機店

谷口PLUS是一間專為底片相機玩家做一系列服務的店家,數位時代當道,所以一間優質底片相機店難尋覓,而這裡讓大家可以享受到完整服務(買、修、洗底片) ... 於 hu.miloandpi.co.uk -

#28.高雄底片

(1) 拍好的底片寄到本店~沖片+掃描成電子檔(手機APP下載) (2) 門市高雄市自取請不用下單。 49、由于中片幅相机使用的底片片幅,规格长宽多为6x6公分,因此 ... 於 az.saraya.pro -

#29.高雄底片«G1RXJ72» - 開南金屬

视频时长 10:54底片街拍Kodak Gold 200 高雄科技猎手摄影教程相机摄影技术宅科技数码数码教学后期摄影教学人像摄影Instag。 (1) 拍好的底片寄到本店~沖片+ ... 於 kh.ensaymadas.co.uk -

#30.自由數位影像, 線上商店| 蝦皮購物

本賣場由蝦皮購物代開發票。 (1) 拍好的底片寄到本店~沖片+掃描成電子檔(手機APP下載) (2) 門市高雄市自取 請不用下單。 (3) 星期一至星期五16:00前結單當天出貨。 於 shopee.tw -

#31.『阿哲的暗房筆記』阿哲教你沖洗黑白底片超簡單以後底片自己洗

當然對於初學者,我希望你們可以覺得這個東西不是遙不可及,而是一個可以嘗試看看,可以進一步體驗,原來 底片 除了送洗,還有一道可以自己控制的地方! 於 www.youtube.com -

#32.光南大批發連鎖店- 官方網站

目前販售的商品共分五大產品類別,分別是視聽圖書、鐘錶數位、電腦周邊、文具禮品與百貨飾品,光是商品數就超過10萬項,每個類別的商品數量平均各佔15~25%,目前全台 ... 於 www.knn.com.tw -

#33.高雄買底片

青春的背叛致敬創作路上的前輩- 藝文副刊- 中時新聞網; 台北佳佳唱片店朝圣及高雄市电影馆打卡记; 高雄洗底片ptt; IMAX - 威秀影城 ... 於 kh.oliviaandringa.uk -

#34.問#高雄哪裡洗底片品質最好?#底片#高雄- 攝影板 - Dcard

小弟最近才開始拍底片,想問各位大師高雄哪裡洗底片是最棒的?還有哪裡可以買到底片和老鏡頭? - 底片,高雄,底片膠卷. 於 www.dcard.tw -

#35.高雄洗底片的好地方? - Mobile01

各位達人好~我手邊有一台底片機也稍微玩了一陣子照片量不多但沖印費感覺挺貴的@@" ... 多沖印想請教大家高雄地區有沒有比較便宜,相紙也不錯的沖印店(傳統與特殊相機第1頁) 於 www.mobile01.com -

#36.高雄買底片|W1OPA6U|

底片 相机,你永远不确定,按下快门时你看到的一切,洗出来会是怎么样的。 第7名诚品书店(高雄梦时代店)4.7分(36条点评)诚品书店,英文名为Eslite,是由 ... 於 ch.upvid.work -

#37.請教北高雄市哪間店沖印底片(SUPERIA REALA及AGFA ...

想不到這裡也有高雄的朋友喜歡用AGFA ULTRA . 就我自己去洗過掃過的店家 1.柯隆(洗+掃+照片) 2.華大(五福 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#38.PChome Online 網路家庭

航空股王保衛戰星宇盤中爆量股價上沖下洗 ... 當自己家?特斯拉想超車隨意切車道惹禍竟肇逃 · 高雄輕軌又被撞機車騎士闖紅燈擦撞車頭 · 中市與美國峽谷大學簽定備忘錄 ... 於 www.pchome.com.tw -

#39.讀冊真趣味: 從懷舊老物件看日治時期台灣教育

... 高雄港及各地區的製糖株式會社等等,可以說在各種類型的景點中,佔的比例最高。 ... 幾張代表性的照片並加洗,供學生購買作紀念,或者是教師自行有攜帶小型的玻璃底片 ... 於 books.google.com.tw -

#40.脑筋急转弯儿童版1049个

脑筋急转弯儿童版1049个,1、一辆火车由基隆到高雄全程需要6个小时才可到达,如今行使了3个小时,火车现在应该在什么地方?——答案:在铁轨上2、一个人 ... 於 m.qigushi.com -

#41.夜在路的盡頭挽髮 - Google 圖書結果

高雄 文青時光尋找什麼呢? ... 這謂擺弄姿態的遊戲 不久高雄便來了間誠品,在 ... 酒吧還零星殘存著,外國水手與酒女像曝光過度的底片,在我的記憶洗不人的文青時間, ... 於 books.google.com.tw -

#42.問#高雄哪裡洗底片品質最好?#底片#高雄 - 健康跟著走

高雄 底片沖洗- 小弟最近才開始拍底片,想問各位大師高雄哪裡洗底片是最棒的?還有哪裡可以買到底片和老鏡頭?-底片,高雄,底片膠卷. 於 info.todohealth.com -

#43.高雄洗底片推薦 請大家推薦沖洗照片店家 | 藥師+

上次我有推薦其他人同盟路上的金緯,但由於明天他們勞動節公休,照片得...有沒有推薦的相片沖洗店,我要洗的是一般單眼相機的數位檔而不是底片。...高雄點』我是高雄人 ... 於 pharmacistplus.com -

#44.電腦螢幕|順發線上購物

電池充電類 · 鏡頭相關類 · 專業配件 · 腳架/底片 · 相機包. 穿戴裝置. 智慧手錶/運動手環. 行車導航. 行車紀錄/胎壓偵測 · GPS導航. 平板電腦Tablet. 於 www.isunfar.com.tw -

#45.台北|走進三創生活:開箱全台最大黑膠唱片行x忠孝新生一日遊

身為一個極度愛手沖咖啡的「飲」君子,加上有登山、露營的習慣,一直尋覓外型特殊、體積輕巧的咖啡機,還真的在創Q Space遇見,之後再分享實際使用後的開 ... 於 travel.yam.com -

#46.《器材版》有誰知道高雄岡山地區那家照片洗得比較好?/論壇

中街裡面的鐵鳥還不錯啦我問老闆他說如果是拿底片來洗的話他就會用傳統沖洗沖洗一張2.5元只是這種價格很像是數位沖洗的 如果是沖洗數位相片一張是3.5 ... 於 www.photosharp.com.tw -

#47.自由數位影像| Kaohsiung

地址813 高雄市左營區自由二路305號電話:07-558-2948 營業時間: 週一至週五- 10 ... 半格相機有別於一般底片相機拍攝總張數可以達到72張在沖掃的功夫上也有不同風味 於 www.facebook.com -

#48.台灣沖印 - 學校logo

洗照片/4x6照片/4*6洗照片/沖印/沖洗相片/數位沖洗【銀箭彩色沖印】 上:COSTCO掃下:台灣沖印網掃一直以來沖掃底片都以價格來取決店家所以一直選擇在COSTCO沖掃花59塊 ... 於 iqehijoz.limpiezasmarframa.es -

#49.高雄買底片 - 澎湖自由行套票

底片 相机,你永远不确定,按下快门时你看到的一切,洗出来会是怎么样的。 朱西甯老師是典禮主賓兼主席,我從瘂弦老師手上接捧獎座;會後與朱西甯老師的合影, ... 於 to.alcamic.work -

#50.我們不在咖啡館: 作家的故事,第一手臺灣藝文觀察報導 - Google 圖書結果

林光亮順利挺過,靠的就是這門修老照片的絕活。 o 彩色底片普及前,「彩照」多是手工在黑白照片上塗顏色林光亮修老照片的技術遠近馳名,臺中、高雄都有人慕名送修老照片, ... 於 books.google.com.tw -

#51.高雄底片

拿底片去沖掃再買lomo底片每捲可折10元,只限lomo底片.富士空白底片高雄價格推薦共67筆商品。 有別於現今數位影像打卡式的速食攝影,以底片攝影慢步紀實 ... 於 tj.epaul.net -

#52.高雄底片

Search: 高雄底片- is.nomadeducation.uk. ... 高雄洗底片; [資訊] 南部沖洗店- SmileTaiwan; 台湾- 摄会社- 摄影师模特摄影约拍平台; 底片街拍Kodak ... 於 is.nomadeducation.uk -

#53.SNAPPP寫真私館:底片膠卷沖洗服務

即便是數位的現在,我們仍專研於底片沖印的手作感。攝影本來就是快樂而且直覺的事兒。如果您有老照片想重洗、買不到的底片、看看家裡的二手相機值多少錢、印製寫真相片 ... 於 www.snappp.com -

#54.拍立得底片哪裡買高雄 - Recepcni pulty

型號/折扣優惠總整理! 現在洗照片不一定要去照相館,現在有一個立可得機台非常方便,像是萊爾富可以直接洗照片 ... 於 532224446.recepcni-pulty.cz -

#55.[問題] 請問南高雄有沖底片的店嗎- 精華區Kaohsiung

作者fatfinger2 (fatfinger) · 看板Kaohsiung · [問題] 請問南高雄有沖底片的店 · Fri Jun 5 17:23:00 2015 · italymanoec : 7-11不行嗎? · 推kew0487 : 照相館都可以 ... 於 www.ptt.cc -

#56.屏東質感民宿+1!「德旅店」獲日本2022年優良設計獎 - MSN

旅客能在這著嶄新的空間中充分感受過去米廠的風華,保留了紅磚、洗石子地等懷舊元素,放下行李後,先悠閒的坐在後院吃口茶, ... 唐吉訶德進軍高雄! 於 www.msn.com -

#57.高雄底片 - esomelone

各式底片及底片相機販售:底片沖掃、照片沖洗:韓式大頭照、全家福、形象照拍攝:攝影棚出租、素景/ :高雄市左營區自由二路號♨️:週日固定 ... 於 exofez.giorgiolorefice.it -

#58.Holo+FACE 全台最大專業韓式照相館 - 韓式證件照

店內服裝/ 精緻妝髮/ 單背景/ 精修底片檔(email) / 照片輸出(2吋x6張). 可依需求輸出不同尺寸,1吋,2吋,身分證,護照,健保卡,各國簽證等。 LEARN MORE ... 於 www.holoface.photos -

#59.高雄洗底片ptt

----- Sent from JPTT on my iPhone -- 因為上一篇文章有大大跟我說層次跟反差都很糟糕我想請問一下高雄有哪裡還有在幫人洗黑白底片嗎? 明功也都送給人家洗了我去四維跟 ... 於 386331529.westcoastmetal.fi -

#60.高雄底片沖洗 - 926 露營區

感謝(影像處理與後製第1頁) 數位輸出、快速沖印、底片沖洗、底片掃描、人像攝影、證件拍照、大尺寸相片,專業相片放大、裝框裱褙、護貝;我們提供大尺寸、 ... 於 yfybovyv.leerdasuenos.es -

#61.[資訊] 南部沖洗店 - SmileTaiwan

縣市:高雄市店名:自由數位網路概念店營業時間:AM9:30~PM10:30 電話: 07-55829… ... 這家洗的很棒!! ) 不提供120掃成光碟的服務, 120底片沖100。 於 smiletaiwan.wordpress.com -

#62.典像濕版攝影工藝 - 駁二藝術特區

藝術攝影作品、古典印相法作品展示銷售等… 攝影周邊商品銷售/傳統底片、底片沖洗服務、傳統相機、相框等… ... 高雄市鹽埕區大勇路1號; phone (07)521-4899; fax ... 於 pier2.org -

#63.相片立可得 - FamilyMart 全家便利商店

美顏證件快照:證件照拍照、沖印通通不用等,立即拍、立即沖印,美顏效果不另外加價。 美顏大頭貼拍攝:具有各式文創、娛樂、創意影像產品與節慶卡片,大眾可在立可得購買 ... 於 www.family.com.tw -

#64.高雄底片相機店

洗底片 (85329) - 攝影小教室,2014年9月19日— 而且在機背上也沒有液晶螢幕讓你可以預覽拍好的照片,所有的照片都必須等你整卷底片。 地址813 高雄市左 ... 於 pf.vizor.uk