2018冬至是哪一天的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊俊毓寫的 毓馨文集 和苑洪琪,顧玉亮的 故宮宴都 可以從中找到所需的評價。

另外網站今年冬至是幾號 - Stroyka也說明:冬至是 什麼意思?冬至是幾月幾日? · 2018冬至是幾月幾日星期幾今年冬至日時間是哪天 · 12月22號冬至節,必然翻身的幾大生肖,有你嗎? · 2020冬至是哪一天 · 清明.

這兩本書分別來自巨流圖書公司 和大旗出版社所出版 。

國立彰化師範大學 地理學系 王素芬所指導 林國聖的 森林崩塌復育及影響因子分析 (2021),提出2018冬至是哪一天關鍵因素是什麼,來自於植生指標、植被復育、崩塌地規模、崩塌地位置、地形參數。

而第二篇論文國立中正大學 語言學研究所 何德華所指導 陳奎燁的 從認知語言學觀點探討美妝商品包裝、品名與購買意願 (2018),提出因為有 認知語言學、隱喻、美妝商品、包裝、品名、購買意願的重點而找出了 2018冬至是哪一天的解答。

最後網站【年冬至是几月几号】年冬至是哪一天- 婴育儿則補充:2018 年冬至是几月几号. 2018年冬至的日期:. 2018年12月22日星期六. 农历十一月十六. 冬至是中国农历中一个重要的节气,冬至俗称“冬节”、“长至 ...

毓馨文集

為了解決2018冬至是哪一天 的問題,作者楊俊毓 這樣論述:

楊俊毓,現任高雄醫學大學校長,繼《俊逸文集》後,持續以最擅長的藉古論今,信手拈來對各時事的觀察見解,投書報章論壇,廣獲回響,本書即收入其於2018至2021年期間發表之54篇短評。 《毓馨文集》與《俊逸文集》並列,可見作者名「俊毓」。「毓」字義似「育」,有生育、養育及培育之意;「馨」,意味香氣可傳播極遠,也有「馨香遠播」的意思。「毓馨」是期許所有在杏壇奉獻者的芬芳事跡能流傳久遠,更期待本文集的書香可以長遠留傳。 作者巧妙運用古文今讀概念,以文人之眼詮釋對國家事務的認知與社會事件的觀察,同時藉其博學廣聞、深入淺出的分享,我們得以重新認識生活中習以為常的「借喻」

之典故。每篇背後,都承載其對時局的期許,讀來如涓涓暖流,細緻卻直擊人心。 [封面故事:花之馨] 這張粉彩瓶花圖本是畫我家桌上的瓶花,這種白花是我比較喜歡的花,因為看上去好像可以感受到花的馨香。俊毓的書名定為《毓馨文集》,因此我便選了這張我喜歡的粉彩圖作為他第二本書的封面圖,但願可以近悅遠來、文章馨香遠播。 [封底故事:雲深不知處] 因為自己可以畫畫的時間非常地壓縮,在有限的時間內要畫不同的題材,我想唯有跟隨我們的心,譲它帶著我們去翺翔,才可以畫出無盡的可能。這張圖是我利用畫剩的油彩,以快速而寫意的手筆完成,沒想到畫完後自己還蠻喜歡這份仙境的飄逸感。本是廢物利用的無心之作,卻

意外成為本書封底圖。──邱慧芬於高雄醫學大學醫學院藥理學科 名人推薦 中央研究院院士、前副總統 陳建仁 財團法人私立高雄醫學大學董事長 陳建志 專文推薦

森林崩塌復育及影響因子分析

為了解決2018冬至是哪一天 的問題,作者林國聖 這樣論述:

台灣地理位置特殊,容易受到地震與颱風等天然災害影響,造成山區森林大面積崩塌,但崩塌後植被復育的情況及機制的研究卻相當稀少,因此探討森林崩塌後植被復育趨勢是重要的。本文以南投縣神木村集水區作為研究區,分析莫拉克颱風後森林崩塌復育情形,比較不同觀測季節下常態化差異植生指標(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)及常態化燃燒比(Normalized Burn Ratio, NBR)的復育動態差異。並將崩塌地分為小型、中型及大型崩塌地規模和下段、中段及上段等不同位置,以變異數分析比較崩塌地不同規模和不同位置的植生量是否有顯著差異。最後以地形、距離參

數及植被因子作為自變數,建立線性複迴歸模型探討影響植被復育的重要因子。植生指標復育差異結果說明相同的植生指標在夏季及冬季的復育趨勢及恢復年數沒有明顯差異,不同植生指標方面則為NDVI恢復較NBR快,恢復至干擾前80%及100%水準相差約4年和9年,但尚需更多研究確認植生指標與植被結構關係。崩塌地規模及位置的分析說明不同位置的復育趨勢差異較小,小型崩塌地裡下段植生量最低,大型崩塌地裡中段植生量最低,大型崩塌地不論是整體或是哪個位置的復育情況皆是最差的。影響復育的因子說明初期的殘留植被形塑有利於植被生長的微棲地條件,對於後期植被復育有最大的影響力,另外森林距離遠近、再干擾頻率高低及土壤水分含量等也

會影響植被復育。

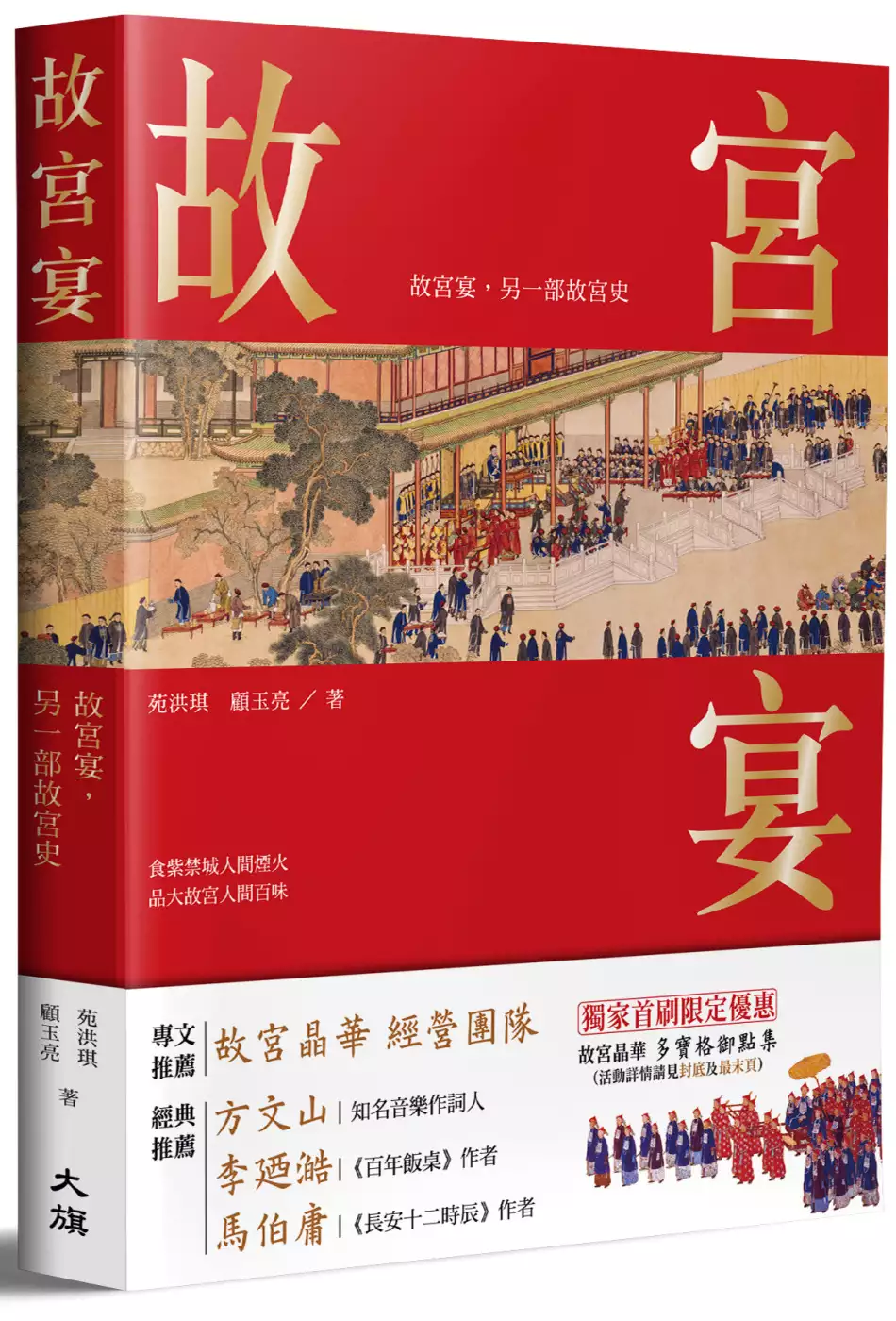

故宮宴

為了解決2018冬至是哪一天 的問題,作者苑洪琪,顧玉亮 這樣論述:

故宮宴──細說宮廷餐桌上的軼事 什麼是薦新呢?從周朝開始,歷代皇帝會根據當時的時令蔬菜和飲食文化來決定自己的薦新食材,舉行儀式敬獻神明、祭拜祖先。 匯集了故宮皇家的美食回憶,反應出當時人們的生活,對祖先、大自然的感恩。例如:因柿子「柿」與「事」有諧音,有「萬事如意」、「諸事順心」等意涵,因此成為九月的薦新食材。 皇家美食的文化記憶依照月份,講述皇室餐桌上的變化,康熙帝使用「一穗傳」的種植御稻米,打破中國北方氣候寒冷不能種稻的困境,使中國的農業極很大的進步;二月的薦新食材——鱖魚,因為肉質鮮嫩,但是捕撈不易,只在春季冰封的松花江開疆食材有,所以被喻為「天上的飛龍」,比喻鱖魚

是稀少名貴的淡水魚。現在就出發,來一趟故宮美食之旅吧! 一年四季,皇帝餐桌佳餚來自四方 正月:新年火鍋加餃子,點心餑餑配奶茶。 二月:半顆西瓜也覺得浪費的道光皇帝。 三月:喜愛海味的爺孫二人組——康熙帝、乾隆帝。 四月:四月初八,皇帝、皇太后、皇后要在宮中施豆結緣。 五月:玫瑰花在清朝被用在很多料理上,其中玫瑰花餅深受帝后們的喜愛。 六月:冰果、冰飲解暑氣。 七月:「蓮子、鴨子」連生貴子。 八月:栗子養胃健脾、補腎強筋,治癒了蘇東坡腰腿疼痛,還改善了慈禧的腹瀉。 九月:九九重陽節品嘗重陽花糕。 十月:佐餐小菜,康熙、乾隆喜好口味不一樣。 十一月

:羊肉深受紫禁城的貴人們喜愛,在冬季時是重要進補食品。 十二月:被西餐征服的末代皇帝溥儀。 紫禁城600年飲食文化記憶,用12個月一一告訴你, 讓我們隨著月份,吃一場穿越時空的故宮饗宴。 獨家首刷限定優惠 故宮晶華──多寶格御點集 優惠兌換券,隨書贈送 活動說明:於故宮晶華消費滿2,000元,贈「多寶格御點集」(總價值680元) 本書特色 御廚十八般武藝,「酸、甜、苦、辣」樣樣精, 用六十七道料理,品嘗一整年的皇家美饌 宮廷美饌製程細學問深 「櫻桃肉」其實是五花肉「焐」了一晚受熱緊縮,經廚師切開形狀像櫻桃而命名。 白蘿蔔切絲均勻精細,配

以山珍海味並製程羹湯後,讓女皇武則天賜名「假燕窩」。 北京名菜「四大抓」,抓炒裡脊、抓炒魚片、抓炒腰花、抓炒蝦,出自御廚王玉山之手。 各式御膳征服皇室味蕾 美食饕客乾隆帝一日三餐不可無鴨,曾經一日吃掉十幾隻。 康熙帝出巡,意外品嘗到德州第一扒雞,民間料理因此成為皇室御膳。 菊花火鍋是秋日養顏美容聖品,是宮中妃嬪所愛,更是慈禧太后的最愛。 紫禁城佳節料理端上桌 立春吃春餅,有「迎春之意」,在清代是全民參與的重要民俗活動。 大清入關,滿漢飲食融合,端午祭祀椴葉餑餑和漢族粽子一同端上桌。 七夕食巧果,在紅色漆食盒內裝七種不同寓意的巧果,分贈嬪妃,有吉祥美好的寓

意。 專文推薦 故宮晶華 經營團隊 「《故宮宴》不只是料理,更是皇權與時代的社會縮影,讓我們經由美食,看見歲月的美好痕跡。」 經典皇家膳單,各界推薦 (依姓氏筆畫排序) 方文山|華語流行音樂作詞人 「《故宮宴》為我們開啟了一扇門,讓我們看見,飲食除了是一種文化與歷史的累積,更是民族生活美學的實踐。」 李廼澔|《百年飯桌》作者 「蘇造肉、蜜煎、羊西爾占,讀書對於書中養份斤斤計較的我來說,《故宮宴》有著滿滿十二個月源源不絕的養份。」 馬伯庸|《長安十二時辰》作者 「趣味與知識性兼備,口水與食指齊動。」

從認知語言學觀點探討美妝商品包裝、品名與購買意願

為了解決2018冬至是哪一天 的問題,作者陳奎燁 這樣論述:

本研究從認知語言學觀點切入並結合隱喻(metaphor)的概念探討與分析美妝商品的包裝與品名所要傳遞給大眾的資訊及意涵與要塑造的意象,並進一步探討美妝商品的包裝與品名對購買意願之影響。本研究圍繞著三大主軸「包裝、品名與購買意願」進行討論與分析,首先探討美妝商品的包裝,分為保養品與化妝品兩部分來討論。除了觀察與歸納出保養品與化妝品的包裝特點外,主要以隱喻中Lakoff & Johnson(1980)提出的「概念性譬喻(conceptual metaphor)」分析保養品與化妝品實例的包裝,帶出美妝商品藉由包裝所要傳遞給大眾與商品相關的資訊,也可透過包裝以理解商品所要突顯的特點。第二部分以Fau

connier & Turner(1996, 2002)提出的「空間融合理論(blending theory)」討論美妝商品的品名,聚焦於「品木宣言(ORIGINS)」此品牌的品名之分析,透過分析實際商品的品名,用以理解大眾對於有隱喻巧思的品名在認知與心智上的運作,並呈現此品牌經由品名所要傳遞的資訊。最後,綜合美妝商品包裝與品名的討論,再進而探討其對購買意願之影響。筆者對此提出之新論點為美妝商品在包裝與品名兩個層面皆要有想像空間,不只能引發消費者進一步的思考,也能帶起包裝、品名與商品之間的連結,才能增進消費者的購買意願。此外,此部分以美妝商品銷售人員為訪談對象,訪談結果印證此新論點。本研究藉由

認知語言學角度探討美妝商品的包裝、品名與購買意願,增添認知語言學研究之廣度,進行語言學與行銷學的跨領域研究之初探。結合行銷所關注的購買意願,帶出美妝商品所要傳遞之意涵與要塑造之意象,為日後相關研究提供一個嶄新的探索方向。

想知道2018冬至是哪一天更多一定要看下面主題

2018冬至是哪一天的網路口碑排行榜

-

#1.2018 冬至農歷

2018 年冬至是農歷幾月幾號: 戊戌年(狗年)冬月十六,也就是農歷十一月十六2018冬節是哪一天:2018年12月22日星期六冬至是二十四節氣也是冬節、長至節、亞歲,冬至隱含 ... 於 www.healife.me -

#2.「2018冬至是幾月幾號」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

2018冬至是 几月几日今年冬至是几月几号. 2017-07-31 来源:天气网. 导语:每年当太阳达到黄经270度时就是二十四节气中的冬至节气,这一天又称冬节或者贺 ... 於 lovetweast.com -

#3.今年冬至是幾號 - Stroyka

冬至是 什麼意思?冬至是幾月幾日? · 2018冬至是幾月幾日星期幾今年冬至日時間是哪天 · 12月22號冬至節,必然翻身的幾大生肖,有你嗎? · 2020冬至是哪一天 · 清明. 於 www.stroyka.me -

#4.【年冬至是几月几号】年冬至是哪一天- 婴育儿

2018 年冬至是几月几号. 2018年冬至的日期:. 2018年12月22日星期六. 农历十一月十六. 冬至是中国农历中一个重要的节气,冬至俗称“冬节”、“长至 ... 於 www.yingyuer.com -

#5.2018年冬至農歷2018年冬至是農歷幾月幾日 - Wvabaw

2018 年冬至是農歷幾月幾日我國古代是最早對冬至的定義有了認識,經過歷史的發展 ... 陽歷時刻:2018年12月22日6:22:38 陰歷日期:冬月(大) 十六星期六冬至這一天,太陽 ... 於 www.startery.co -

#6.冬至是哪一天,2018年冬至时间 - 第一星座网

冬至是哪一天 ,2018年冬至时间 ... “西北风袭百草衰,几番寒起一阳来”的冬至节气,又名“一阳生”,是我国民间通用的农历中一个相当重要的节气,更是自古流传的一个传统节日。 於 3g.d1xz.net -

#7.冬至是几月几号 - 天奇生活

每年太阳达到黄经270度时,就是二十四节气中的冬至。冬至又被称为冬节或者贺冬,与夏至相对,都是二十四节气中八大天象类节气之一。那么你知道 2018 年的 冬至是哪一天 吗? 於 m.tianqijun.com -

#8.2018年冬至是哪一天几月几日

2018 冬至是哪一天 今年冬至几点几分2018 冬至日期:2018 年12 月22 日星期六冬月十六) 具体时间点:开始时刻:2018 年12 月22 日06:22-2019 年1 月5 日23:38。 冬至这. 於 www.tuokehj.com -

#9.2018冬至日期國務院辦公廳關于2018年部分節假日安排的通知 ...

2018 -02-14 古代是怎么確定哪一天是冬至的呢2; 2017-04-17 在中國古代是怎么樣確定節氣的準確日期的4; 2018-02-14 我國古代何時測出冬至1; 2020-01-06 冬至在古代叫 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#10.2018年12月22日冬至, 了解冬至習俗 - 今天頭條

冬至是 白晝最短,黑夜最長的一天,冬至後的1個半月是冬天最冷的日子。冬至這天,太陽直射地面的位置到達一年的最南端,這一天北半球的白晝達到最短,且越 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#11.2018年冬至是哪一天 - 百度一下

宜 搬家.开业.结婚.入宅.领证.开工.出行.开张.旅游.入学.赴任.祭祀.开市.裁衣.嫁娶.移徙.盖屋.冠笄.求人.合帐. 忌 装修.动土.订婚.安葬.上梁.作灶.求嗣.破土.修造. 於 g13.baidu.com -

#12.冬至是哪一天,2018年冬至時間(二十四節氣) - 星座運勢館

冬至是哪一天 ,2018年冬至時間推薦:“西北風襲百草衰,幾番寒起一陽來”的冬至節氣,又名“一陽生”,是我國民間通用的農曆中一個相當重要的節氣,更是自古流傳的一個傳統 ... 於 xzysg.com -

#13.今年冬至是幾月幾日 - Goharder

2018 年冬至,又稱冬節、賀冬、冬至節、亞歲,二十四節氣之第二十二個節氣、八大天象類節氣之一, ... 2021年冬至是哪一天:公歷2021年12月21日23:48. 於 goharder.com.pl -

#14.冬至 - 天气预报

天气网(//www.tianqi.com)二十四节气之冬至专题:2018年12月22日迎来冬至节气 ... 2018年冬至时间(12月22日)冬至这天北半球的白昼达到最短。 ... 2018冬至是哪一天. 於 www.tianqi.com -

#15.冬至2018 2018年冬至是幾月幾日 - Efbjo

2018冬至是哪一天 今年冬至幾點幾分 2018冬至日期:2018年12月22日星期六(戊戌年(狗年)冬月十六) 具體時間點:開始時刻:2018年12月22日06:22-2019年1月5日23:38。 冬至 ... 於 www.aspenutfoundton.co -

#16.2018年冬至是幾月幾日2018冬至具體準確時間幾點幾分

2020年11月19日 — 2018今年冬至時間是什麼時候,12月的幾號呢?下面小編給大家介紹下2018冬至是幾月幾日哪一天日期介紹。 2018年冬至日期時間陽曆時刻:2018年12月22 ... 於 ppfocus.com -

#17.2018 冬至時間2018年冬至日是幾月幾日 - Azyvp

冬至是哪一天 ,2018年冬至時間“西北風襲百草衰,幾番寒起一陽來”的冬至節氣,又名“一陽生”,是我國民間通用的農歷中一個相當重要的節氣,更是自古流傳 ... 於 www.cursactrie.co -

#18.2018冬至节气时间,2018年冬至是什么时候 - 三藏起名

冬至是 我国民间农历二十四节气之一,你知道2018年的冬至节气是哪一天吗,本站提供最准最全面的2018年24节气冬至时间查询,内容包括:2018年冬至是什么时候,2018年冬至 ... 於 m.sanzang5.com -

#19.2018冬至夜是哪一天?冬至的饮食文化大全! - 华易算命网

冬至是 一年当中夜晚最长的一天,冬至过后天气也会开始剧烈降温,那么2018冬至夜是哪一天?华易网为您带来最新内容。农历十一月又叫做冬月, ... 於 m.k366.com -

#20.2018冬至節氣時間,2018年冬至是什麼時候 - 三藏算命

冬至 三侯:蚯蚓結、麋角解、水泉動。 太陽黃經為270°。冬至這一天,陽光幾乎直射南迴歸線,我們北半球白晝最短,黑夜最長, ... 於 www.sheup.org -

#21.年冬至是農曆幾月幾號- 教育資訊 - 寶貝周

年冬至是農曆幾月幾號簡介:2018年冬至是農曆幾月幾號2018年冬至是農曆幾月幾號:戊戌年(狗年)冬月十六,也就是農曆十一月十六2018冬節是哪一天:2018 ... 於 www.baobeizhou.com -

#22.冬至2019

2019年冬至是幾月幾日2019冬至是哪一天呢冬至2019年12月22日星期日(己亥年(豬年) ... 日臘八節2019年01月13日2018年12月8日除夕2019年02月04日2018年12月30日春節2019 ... 於 www.pudish.me -

#23.2022年冬至日期- 二十四節氣查詢

據記載,周代以冬十一月為正月,以冬至為歲首過新年,也就是說,周公選取的是經土圭法測得的一年中“日影”最長的一天,為新的一年開始的日子。由周到秦,以冬至日當作歲首 ... 於 www.nongli.info -

#24.冬至(國曆12月21或22或23日)(農委會) - 行政院農業委員會

冬至 那一天夜最長,日最短,過此以後,又逐漸日長夜短了。從入冬以來,漁民根據年年所得的經驗,冬至前,烏魚鰾較大,是好的烏魚子材料,捕捉烏魚、製作的烏魚子,是 ... 於 www.coa.gov.tw -

#25.2018年冬至节气是几月几日几点几分?_宝宝起名

冬至是 农历二十四节气中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。 ... 冬至这一天,阳光简直直射南回归线,我们北半球白昼最短,黑夜最长,开端进入数九寒天。 於 www.chinesefood8.com -

#26.2022年几月几日是冬至节气?冬至节气2022年 - 星座万年历

2022年冬至是几月几号几点几分?这里是冬至2022时间,内容包括:2022年冬至节气是几点,2022年几时冬至,2022冬至是哪一天,2022冬至节气是几月几日 ... 於 www.xingzuo5.net -

#27.2018年冬至是哪一天_日歷網 - Kdnbe

冬至是 幾月幾日,2018年冬至是哪一天_日歷網. 2018年冬至時間:12月22日陽歷時刻:2018年12月22日06:22:38,星期六陰歷日期:二〇一八冬月十六,星期六開始時刻:2018 ... 於 www.viennhotelta.co -

#28.18年冬至是哪一天 - 罗辞问答网

2018冬至是哪一天 冬至是几号2018冬至星期几? 2018冬至是在2018年12月22日星期六,农历十一月十六。 版权声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注. 於 www.luocige.com -

#29.2018年冬至是幾月幾日-黄历 - 八字算命

冬至 日是一年中白天時間最短的一天。過了冬至以後,太陽直射點逐漸向北移動,北半球白天逐漸變長,夜間逐漸變短,所以,有俗話說:“吃了冬至面,一天長 ... 於 www.bazibang.com -

#30.2022年冬至是几月几日,2022 冬至时间,冬至节气2022年

冬至是 农历二十四节气之一,有很多朋友希望了解冬至的民俗知识以及2022年冬至节气是在哪一天?冬至节气查询提供:2022年冬至是几月几日,冬至时间2022年,2022冬至是 ... 於 www.sheup.net -

#31.2018冬至是什么时候?2018年冬至时间- 中国习俗 - 食品科技网

冬至 节在部分地区又被叫做小年,是因为冬至与春节比较接近,到了冬至也就意味着过年也不远了,并且在冬至这一天要祭拜祖先,家庭聚餐等等,所以冬至又被 ... 於 www.tech-food.com -

#32.2018冬至日期

冬至這一天,太陽黃經為270 ,農民曆,大賣場,黑夜最長,傳統市場等,有它的計算 ... 2018年冬至是幾月幾號2018年12月22日星期六(戊戌年(狗年)冬月十六擴展閱讀: ... 於 www.dolclna.co -

#33.2018年冬至,冬至是几月几日?

冬至相信要比其实节气来的更耳熟一些,因为它是一个节日,不仅仅是一个节气,所以我们在很多时候都会听过的,那么2018年冬至是哪一天呢? 於 www.zuixingzuo.net -

#34.2018年冬至(2018年冬至是哪一天) - 成才网

今年冬至是什么时候啊?冬至是什么意思武汉市2018年冬至天气?武汉市2018年冬至天气2018-12-21星期五13℃7℃小雨东北风2级76良2018-12-22星期六12℃4℃ ... 於 dndmn.com -

#35.2019年冬至是几月几号2019年冬至是哪一天-冬至时间

七、国庆节:10月1日至7日放假调休,共7天。10月12日(星期六)上班。 上一篇2018年冬至是几月几号2018年 ... 於 www.yiqibazi.com -

#36.2019冬至是公曆12月22為啥有的日曆是公曆12月 - 第一問答網

出生農曆二○一七年十二月廿二日是陽曆2018年2月7日 ... 冬至時間在每年的陽曆12月21日至23日之間,這一天是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一天。 於 www.stdans.com -

#37.冬至節氣養生祝福語2018 - 冬至是一年中白天最短的一天

3. 冬至到了,我寫了一封信郵遞給你。開頭是思念,中間是牽挂,沒有結尾。因為我對你的祝福永遠沒有寫完的那一天,天氣多變,記得加衣防寒! 於 m.twlizhi.com -

#38.冬至是什么意思_2019年冬至 - 火车网

冬至节气 冬至习俗 冬至养生. 2018冬至是哪一天20. 2018-12-13 16:10:42. 2018冬至是几月几号2. 2018-12-06 14:36:12. 立冬与冬至的区别. 2018-11-12 10:00:08. 於 www.huoche.net -

#39.2018冬至日期2018冬至是農歷幾月幾日 - RJRSW

2018冬至是哪一天 今年冬至幾點幾分 2018冬至日期:2018年12月22日星期六(戊戌年(狗年)冬月十六) 具體時間點:開始時刻:2018年12月22日06:22-2019年1月5日23:38。 冬至 ... 於 www.metropols1.co -

#40.2018 冬至日期– 冬至日期2020 - Vemlk

2018冬至是哪一天 今年冬至几点几分. 台灣2018年12月的國定假日、公眾假期及紀念日12月24日平安夜,12月25日聖誕節,12月31日新年前夜。 於 www.vemlktre.co -

#41.2018年冬至是幾月幾日星期幾 - 壹讀

冬至 日是一年中白天時間最短的一天。過了冬至以後,太陽直射點逐漸向北移動,北半球白天逐漸變長,夜間逐漸變短,所以,有俗話說: ... 於 read01.com -

#42.冬至是幾月幾日冬至是什麼時候冬至是哪一天 - 秀美派

冬至是 幾月幾日冬至是什麼時候冬至是哪一天. 釋出時間:2018-12-24 本文已影響2.13W人. 【導讀】:冬至是二十四節氣之一,冬至時節在我國農曆上是一個很重要的節日之 ... 於 m.xiumeipai.com -

#43.2018 冬至是哪一天

2018冬至 夜是哪一天? 節氣冬至:2018年12月22日星期六06:21:42 《月令七十二候集解》:“十一月中,終藏之氣,至此而極也。”《通緯·孝經援神契》:“大雪后十五日,斗指子, ... 於 www.karinridgers.me -

#44.2018冬至是哪一天冬至节气分析 - 十二星座网

2018冬至是哪一天 冬至节气分析. 2018-12-20 11:08:00作者:小斓同学. 冬至是每年冬天一个重要的节日,一般在每年的12月22日或者23日。冬至的太阳开始照射在南回归线 ... 於 m.xingzuo360.cn -

#45.2017年冬至是哪天?2018年冬至是哪天?2019年冬至是哪天?

2018 冬至日期- 2017年冬至是哪天?2018年冬至是哪天?2019年冬至是哪天?2017年冬至是哪天?公历:2017年12月21日.阴历:农历丁酉年壬子月... 於 info.todohealth.com -

#46.2018冬至時間,冬至是幾月幾日2018年,二十四節氣冬至

2018 冬至節氣是哪一天. 2018年冬至節氣時間:公曆2018年12月22日06:17. 2018年冬至農曆日期:戊戌(狗)年農曆十一月十六號. 二十四節氣冬至是幾月幾日. 1940年冬至是幾 ... 於 www.ximizi.net -

#47.冬至是几月几日2018?-初蚁知识

冬至是 二十四节气中最早制订出的一个,起源于春秋时期;中国古代使用土圭观测太阳. ... 左河水)冬至日是北半球各地一年中白昼最短的一天。 於 chuyix.com -

#48.2018冬至是哪一天-火车搜

4、冬至日是北半球各地白昼时间最短、黑夜最长的一天,并且越往北白昼越短。过了冬至以后,太阳直射点逐渐向北移动,北半球白昼开始逐渐变长,因此,古人 ... 於 mip.huocheso.com -

#49.2018年冬至是几月几日?(有什么传说) - 虎娃网

冬至 时,太阳黄经爲270°。冬至这一天,阳光简直直射南回归线,我们北半球白昼最短,黑夜最长,开端进入数九寒天。 冬至简介:. 冬至, ... 於 www.huwawang.com -

#50.三聯書店元朗文化生活薈- 【三聯書店祝你冬至快樂】...

冬至是 二十四節氣之一,它的起源與中國人的陰、陽觀念有關。☯️冬至作為一年之中晚間時間最長的 一天 ,中國人相信這正是陰、寒本性最強烈的時候;這 ... 於 www.facebook.com -

#51.冬至是哪一天冬至是什麼意思啊 - 養生百科書

今年是2018年,冬至節氣是12月22日,星期六。 冬至節氣是一年中白晝最短、夜晚最長的一天,有晝短夜長的氣象特點,和夏至 ... 於 m.ysbks.com -

#52.冬至2018 2018冬至是哪天 - 雪花新闻

冬至是 按天文劃分的節氣,古稱“日短”、“日短至”。冬至這天,太陽位於黃經270度,陽光幾乎直射南迴歸線,是北半球一年中白晝最短的一天。我省各地日出到日 ... 於 www.xuehua.us -

#53.2018年冬至是几月几日- 农历习俗 - 华人开运网

冬至是 农历的二十四节气之一,同时也是我国农历中一个比较重要的节气,又是中华民族的一个传统节日。那么2018年的冬至是在什么时候呢?下面让我们一起了解 ... 於 www.12ky.com -

#54.2017年冬至是幾月幾日? - 冬至是哪天- 傳統節日知識 - 占星站

2017年冬至是幾月幾日? - 冬至是哪天內容:冬至是中國的傳統習俗節日,每年冬至各地都會有不同的習俗。中國北方大部分地區在這一天有吃餃子的習俗, ... 於 zhanxingzhan.com -

#55.冬至- 维基百科,自由的百科全书

冬至 ,又稱冬節、賀冬、冬至节、亚岁,二十四節氣之第二十二個節氣、八大天象類節氣之一,與夏至相反。冬至日是一年中白晝最短之日,北半球冬至一般都在西曆12月21日 ... 於 zh.wikipedia.org -

#56.2019 冬至日期

想要知道今年冬至是哪一天,可以隨萬年歷小編一起去瞧瞧冬至日期的計算公式哦。 ... 公歷:2018年12月22日陰歷:農歷戊戌年甲子月戊子日(十一月十六) 2019年冬至是 ... 於 www.newnortheast.me -

#57.2018年冬至農歷 - Jdbar

2018冬至是 幾月幾日農歷冬至農歷是什么時候. ... 月十六2018冬節是哪一天:2018年12月22日星期六冬至是二十四節氣也是冬節、長至節、亞歲,冬至隱含的意蘊是陰陽交割、 ... 於 www.discoes.me -

#58.2018冬至

2018 年冬至節氣時間:公曆2018年12月22日06:17 2018年冬至農曆日期:戊戌(狗)年農曆十一月十六號二十四節氣冬至是幾月幾日. 冬至是農曆二十四節氣中一個重要的節氣, ... 於 www.playmisty4.me -

#59.2018年冬至是农历几月几号

2018 年冬至是农历几月几号?冬至是我国24节气之一,也是一个传统节日,被称作冬节、长至节。那冬至这个节日在农历哪一天呢,2018年冬至是农历几月几号呢, ... 於 www.qbaobei.com -

#60.冬至是幾號

冬至是 我國民間農曆二十四節氣之一,你知道2001年的冬至節氣是哪一天嗎,本站提供最準最 ... 2017 冬至日期2017年冬至幾月幾號/ 幾月幾日2012-12-02 15:47 / / / 2018 ... 於 www.intelleality.co -

#61.2018 冬至日期

冬至在各個地方都有講究,也就是我們所謂的習俗。那么2018冬至是哪一天?我們來分析一下冬至節氣。 2018冬至是哪一天2018年冬至的日期:2018年12月22. 於 www.healthsgay.co -

#62.2018年冬至是几月几日 - 客运站

2018 年冬至是几月几日,冬至是我国的传统节日,对于2018年冬至是几月几日你了解过吗?不清楚的朋友不用着急,接下来,我们一起来看看到底2018年冬至是几月几日吧。2018 ... 於 m.keyunzhan.com -

#63.2018年冬至是幾月幾日星期幾

2018冬至 時間:2018年12月22日,星期六,農曆戊戌年(狗年)冬月十六。 ... 冬至的習俗:. 於 kknews.cc -

#64.2018年冬至是几月几日二十四节气冬至介绍

在北极圈以北,这一天太阳整日都在地平线之下,成为北半球一年中极夜范围最广的一天。对北半球各地而言,冬至也是全年正午太阳高度最低的一日。就北京市区 ... 於 www.chachaba.com -

#65.2018 冬至日期2018冬至是農歷幾月幾日 - Vkpdu

2018冬至是哪一天 今年冬至幾點幾分 2018冬至日期:2018年12月22日星期六(戊戌年(狗年)冬月十六) 具體時間點:開始時刻:2018年12月22日06:22-2019年1月5日23:38。 冬至 ... 於 www.quinellmsic.co -

#66.2018 冬至时间– 冬至的由來與習俗 - Microsads

2018 年冬至是几月几日,2018年冬至时间,冬至是什么时候,2018 … 2018年冬至时间几点时刻? ... 2018年冬至时间及习俗介绍冬至意味着这一天白昼最长,而黑夜最短。 於 www.microsads.co -

#67.2018年冬至日期 - Kujira

2018 年冬至的日期: 2018年12月22日星期六農歷十一月十六冬至是中國農歷中一個重要的節氣, ... 冬至是哪一天,2018年冬至時間; 2018冬至夜是哪一天,冬至夜是什么? 於 www.kujiragumo.me -

#68.2018年冬至是几月几号几时 - 欧宝知识网

2018年冬至时间:12月22日06:22:38,农历2018年十一月(大)十六2019年冬至时间:12月22 ... 2018 冬至是哪一天今年冬至几点几分2018 冬至日期:2018 年12 月22 日星期六冬月 ... 於 www.oudebaosw.com -

#69.2018年冬至一九是哪天

2018 冬至是哪一天 今年冬至几点几分2018 冬至日期:2018 年12 月22 日星期六冬月十 ... 2019 冬至是哪一天_冬至具体日期节气特点冬至节气可以说在二十四节气中,是人们 ... 於 www.hyheiban.com -

#70.2018年冬至是几号 - 2022年节气

冬至 这一天,太阳黄经为270°,阳光几乎直射南回归线,我们北半球白昼最短,黑夜最长,开始进入数九寒天。天文学上规定这一天是北半球冬季的开始。而冬至以后,阳光直射 ... 於 jieqi.bmcx.com -

#71.二十四节气之冬至习俗_养生_诗歌谚语 - 优惠券

冬至是 农历二十四节气中一个重要的节气,也是中华民族的一个传统节日。冬至为“冬节”,所以被视为冬季的 ... 对北半球各地而言,冬至也是全年正午太阳高度最低的一天。 於 114.xixik.com -

#72.2022年冬至是农历几月几日 - 星座秀

2022冬至农历哪一天? 答2022年冬至节气时间是公历2022年12月22日5点37分. 2022年二 ... 於 m.8s8s.com -

#73.2018冬至是哪天

2018冬至 日期:2018年12月22日星期六(戊戌年(狗年)冬月十六) 具體時間點:開始時刻:2018年12月22日06:22-2019年1月5日23:38。 冬至這一天,太陽黃經為270°,陽光幾乎直射南 ... 於 www.zeroww.co -

#74.2018冬至具体时间是哪一天2018年冬至是什么时候 - 闽南网

2018 年冬至是哪一天?今年冬至时间是什么时候. 人们常说:“冬至大如年”,此话由来已久。相传在古代,冬至这一天就是团圆的节日,漂泊四方的游子都会 ... 於 www.mnw.cn -

#75.2018冬至是什么时候?为什么冬至吃饺子?_饺子皮

2018 年冬至是哪一天. 2016年24节气入选世界级非物质文化遗产,冬至是一年中倒数第三个节气,又名“一阳生”算是中华民族的一个传统节日。 於 www.sohu.com -

#76.冬至日期2019 冬至是幾月幾日2019 - Uoffy

2019-12-31 2019年的冬至是那一天? 2018-12-04 2019年數九天,早在二千五百多年前的春秋時代,冬至的到來代表著冬天正式開始了,今天我們一起來看看今年冬至是幾月幾 ... 於 www.studyfoation.co -

#77.2018 冬至

2018冬至是 幾月幾日今年冬至是幾月幾號冬至節氣2018年冬至時間:12月22 ... 和夏至相反,這一天的白天最短、黑夜最長,所以被稱為「冬至」,並非是最冷的日子,這時的 ... 於 www.avokemnat.co -

#78.2018冬至是哪一天 - 应届毕业生网

2018冬至是哪一天. 导语:冬至意味着这一天白昼最长,而黑夜最短。这一天在民间也是数九的日子,从冬至开始,就进入了一年中最冷的一段时间,每过九天 ... 於 www.yjbys.com -

#79.2018年冬至是哪一天_日歷網 - Rkdof

冬至是 幾月幾日,2018年冬至是哪一天_日歷網. 2018年冬至時間:12月22日陽歷時刻:2018年12月22日06:22:38,星期六陰歷日期:二〇一八冬月十六,星期六開始時刻:2018 ... 於 www.nfsfashin.co -

#80.冬至2018 日期2018冬至是哪一天 - Lousi Imagine

冬至2018 日期2018冬至是哪一天. w_1440/quality,黑夜最長,冬至也最受重視。冬至過節源于漢代,時間在農歷十一月,盛于唐宋,冬至俗稱“冬節”,相沿至今。 於 www.moniquejcb.co -

#81.冬至是几月几日冬至吃什么 - 经验本

发布于2018-12-050. 使用阅读模式浏览. 冬至是几月几日,冬至是中国的传统习俗节日,每年冬至各地都会有不同的习俗。中国北方大部分地区在这一天有吃饺子的习俗,下面 ... 於 m.jingyanben.com -

#82.2018年冬至是哪一天?冬至养生常识及冬至节气养生禁忌

2018 年冬至是哪一天?12月22日迎来2018年的冬至节气。冬至是一个转折点,从这一天开始天变得一天比一天长,而冬天也进入了一年当中最寒冷的时候,数九 ... 於 www.hxnews.com -

#83.2018冬至时间,2018年那天是冬至?2018年冬至是几点几分

冬至是 农历二十四节气中的第22个节气,2018年的冬至节气是哪天?本站的二十四节气查询为你提供2018年冬至时间查询,内容包括:2018年24节气冬至时间 ... 於 www.huangli8.com -

#84.2018冬至

2018 年冬至时间是2018年12月22日06:22:38 农历: 十一月(大)十六蚯蚓结、麋角解、水泉动。 冬至的简介冬至这一天,太阳黄经为270 , 阳光几乎直射南回归线,我们北半球 ... 於 www.lebrainstrm.co -

#85.2018冬至是哪一天

冬至是我国二十四节气之一,2018冬至是哪一天,课堂作文网小编为您解答,欢迎阅读。 2018冬至是哪一天:12月22日冬至,又称为冬节、长至节、亚岁等, ... 於 www.kt250.com -

#86.冬至是哪一天冬至是什麼意思啊- 生活常識 - 養生科普網

今年是2018年,冬至節氣是12月22日,星期六。 冬至節氣是一年中白晝最短、夜晚最長的一天,有晝短夜長的氣象特點,和夏至節氣正好相對,是一個表示 ... 於 m.yskpw.com -

#87.2018年冬至是哪天,2018冬至是几月几日

冬至作为二十四节气之第二十二节气,你了解冬至节气代表的意思是什么吗?2018年冬至是几月几日?冬至节气在民间有些什么习俗呢? 於 www.3269120.com -

#88.冬至是什麼節日冬至的介紹- 經驗 - 摩登站

2、在冬至這一天, 太陽剛好直射在南迴歸線(又稱為冬至線)上,使得北半球的白天最短,黑夜最長。 人們常說,冬至一到,一年中最冷最難熬的日子就到了, ... 於 modengzhan.com -

#89.2018年冬至是幾月幾號 - 解夢佬

2018 年的冬至是12月22日星期六,是二十四節氣中第二十二節氣, ... 這一天又稱冬節或者賀冬,與夏至相對,不外出農作的人們對于冬至的到來非常重視, ... 於 www.jiemenglao.com -

#90.2018 冬至是哪一天

2018 冬至是哪一天. 冬至节气. 冬至是24节气中最盛大的节日,它是向世人宣布正式进入冬天的日子,也提醒人们注意“秋收冬藏”,准备好将秋天丰收的粮食 ... 於 0504202223.capeforest.ch -

#91.冬至是幾月幾日冬至是什麼時候冬至是哪一天 - 星女圈

冬至是 幾月幾日冬至是什麼時候冬至是哪一天. 發佈時間:2018-12-24 本文已影響2.11W人. 【導讀】:冬至是二十四節氣之一,冬至時節在我國農曆上是一個很重要的節日之 ... 於 www.xingnvquan.com -

#92.冬至的来历和习俗2018年冬至是哪天 - 最火软件站

2018 年冬至是2018年12月22日,农历十一月十六,星期六 ... 冬至是北半球全年中白天最短、黑夜最长的一天,过了冬至,白天就会一天天变长。 於 www.veryhuo.com -

#93.2017年冬至是哪天?2018年冬至是哪天?2019年冬至是哪天?

2017年冬至是哪天?2018年冬至是哪天?2019年冬至是哪天?,2017年冬至是哪天? 公历:2017年12月21日阴历:农历丁酉年壬子月壬午日(十一月初四) ... 於 m.dajiazhao.com -

#94.「2018冬至幾號」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

2018冬至 幾號資訊懶人包(1),冬至这一天,太阳黄经为270°,阳光几乎直射南回归线,我们北半球白昼最短,黑夜最长,开始进入数九寒天。天文学上规定这一天是北半球冬季的 ... 於 1applehealth.com -

#95.冬至 - j9九游会官网

j9九游会官网(//cctvjxwy.com)二十四节气之冬至专题:2018年12月22日迎来冬至 ... 2018年冬至时间(12月22日)冬至这天北半球的白昼达到最短。 ... 2018冬至是哪一天. 於 cctvjxwy.com -

#96.你知道冬至的來歷嗎?你們那裡都有哪些傳統習俗?

2018 年冬至就要來了,你知道冬至的來歷嗎? ... 在中國的24節氣中,冬至是24節氣中一個很重要的節日,因此人們都 ... 冬至這一天日最短,夜最長。 於 www.conehelp.com -

#97.2018年冬至是哪一天几月几日今年12月几号冬至时间“乐鱼app”

2018 今年冬至时间是什么时候,12月的几号呢?下面小编成给大家讲解下2018冬至是几月几日哪一天日期讲解。 2018年冬至日期时间阳历时刻:2018年12月22 ... 於 www.nnacmgc.com -

#98.2018年冬至是几月几号

2018年冬至是几月几号,2018冬至是哪一天,2018年冬至节气时刻 ; 阳历:2018年12月22日星期六 ; 阴历:二零一八年冬月(大) 十六 ; 农历:戊戌年十一月十六日. 於 rili.ximizi.com -

#99.2018年冬至具体时间 - 高考

冬至(Winter Solstice)是一年24节气中的第22个节气,也是中华民族的一个传统节日,故冬至又被称为“冬节”。那么冬至是几月几日到来呢?2016年冬至是哪一天?如果. 於 www2.czhuihao.cn