2021夏至日期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 大馬詩選 2.0:詩三百篇 可以從中找到所需的評價。

另外網站今日夏至丨万物向阳而立-封面新闻 - 科技日报也說明:夏至 日时,北半球白昼最长,正午的太阳最高,垂直物体的影子最短。 阅读全文>> ... 2021-06-21 09:52:48 ... 夏至日期是固定的吗?

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 殷寶寧所指導 李伊蕙的 文化扎根或文化權下放?文化中心表演空間的當代轉型 (2021),提出2021夏至日期關鍵因素是什麼,來自於文化中心、表演空間、計畫型補助、公共性。

而第二篇論文朝陽科技大學 建築系建築及都市設計博士班 沈永堂所指導 葉翠玲的 藝術介入公共空間之研究-以社區的藝術營造為例 (2020),提出因為有 社區營造、藝術介入、紮根理論、新類型公共藝術、公共空間的重點而找出了 2021夏至日期的解答。

最後網站2021夏至藝術節-藝饗家青少年音樂圓夢計畫則補充:函轉嘉義市政府文化局辦理「2021 夏至藝術節-藝饗家青少年音樂圓夢計畫」,自即日起至110 年4 月29 日止受理報名,歡迎踴躍組隊報名參與,詳如附件。

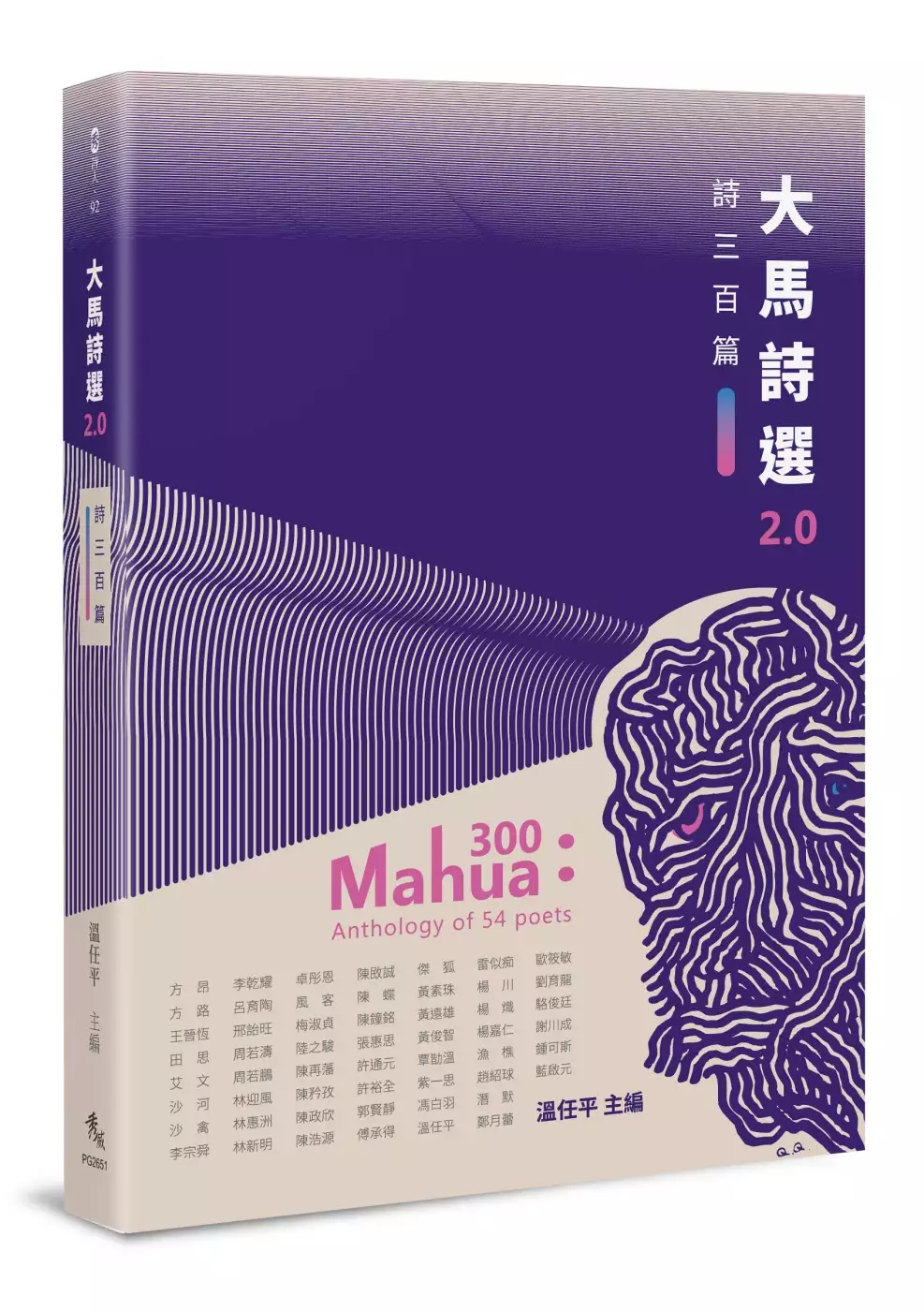

大馬詩選 2.0:詩三百篇

為了解決2021夏至日期 的問題,作者 這樣論述:

《大馬詩選2.0》是1974年出版的《大馬詩選》的餘緖。相隔半個世紀,再編一部《大馬詩選》近乎瘋狂,物是人非、老成凋謝、不願再亮相的隱遁、國籍身分的變化、使《大馬詩選》again 的計劃,難乎其難。 不過,我還是做了,它不是艾略特的《荒原》,是《四個四重奏》的開始即結束,結束即肇始……那種近乎佛家的大圓滿。 從這部《2.0》,讀者會發現從上個世紀70年代到2021年5月的作品。那些被馬華文學大系、年度詩人特輯摒棄門外的詩人,在《2.0》令人驚訝地出現。他們的作品,構成馬華新詩史五十年来的脈絡。 一部詩史有大詩人、小詩人,不能說「我看不到他們」,就把不合

己意的作品掃到地毯底下去。《2.0》不用「ism」來分類,由作品反映史實,這比評論者那一套「想當然爾」的臆測靠譜許多。 本書特色 ★ 將近四十年後重啟的馬華文學現代詩詩選,提供了相對寬濶的橫切面,讓許多未被看見的馬華詩人及詩壇新鋭,能有機會浮上水面! ★ 《大馬詩選2.0》藉由廣泛的徵稿企畫,試圖回到詩人輩出、寫詩乃日常的盛唐時代,進一步勾勒出大馬的現代詩史。

文化扎根或文化權下放?文化中心表演空間的當代轉型

為了解決2021夏至日期 的問題,作者李伊蕙 這樣論述:

縣市文化中心曾經是地方最重要的藝文展演空間,然而在2000年前後,縣市文化局紛紛成立或升格,併中央統籌分配稅制施行,文化中心成為文化局的附屬,自主決策的權力被削弱,分配到的預算也大幅降低,幾乎只能維持場館基本的運作,無力規劃更積極的營運方針,場館陷入失能的危機。為了協助文化中心找到新的腳色定位,行政院文化建設委員會自2011年開始推行「活化縣市文化中心劇場營運計畫」,2018年接續「地方文化特色及藝文人口培育計畫」,希望透過計畫型補助,引導文化中心提升表演空間的軟體服務,轉型為專業劇場。本研究以臺南文化中心和新營文化中心的「雲嘉嘉營劇場連線」為對象,藉平田織佐提出的「劇場應該具有公共性,成為

人與人相遇的廣場」為基礎概念,透過「文獻分析法」和「深度訪談法」,探究中央以計畫型補助將資源投入地方,對於文化中心產生了什麼樣的影響,並滿足最密切的使用者──表演團隊的需求,供需之間存在什麼樣的落差,又當代的文化中心應該扮演什麼樣的角色。研究結果發現,中央補助雖然是一種具有政策引導意圖的文化權下放,然而實質上的確幫助資源匱乏的文化中心,提升了經營管理、專業人力培育和行銷推廣方面的能力,並重塑其主體性;當文化中心逐漸擺脫出租場地的房東角色,提供的服務勢必與表演團隊的期待產生落差。當代文化中心更重要的任務,是提升城市(區域)整體文化環境,創造為大眾敞開的多元藝術空間,成為保障地方居民參與文化生活,

落實文化扎根的劇場。

藝術介入公共空間之研究-以社區的藝術營造為例

為了解決2021夏至日期 的問題,作者葉翠玲 這樣論述:

文化政策的形成,與時代執政治理思維有著密切關係,文建會1998年制定公共藝術設置辦法,2006-2008年間推動〈藝術介入公共空間補助計畫〉,開啟藝術進入社區公共空間的契機。而近年來地方政府以藝術策展辦理的藝術節,以藝術的能量吸納新的社群,成功的締造參觀人潮,成為促成地方發展振興經濟的關鍵、全國社區所關注與學習的焦點。是哪些因素讓社會大眾如此喜愛?而這些經驗能複製嗎?是否得以轉變成可操作模式,讓更多社區得以運用及參考。本研究以藝術與社區合作、互動的形式為研究主題,運用紮根理論(Grounded Theory)針對國內九個社區案例的藝術營造歷程,從實務面分析藝術進入社區的元素,以內容分析法進行

歸納、演繹並推論出藝術與社區的合作模式。透過產、官、學等相關領域的深度訪談,探討藝術介入社區的成效,藉此提出台灣藝術介入公共空間永續發展的目標。研究發現藝術介入過程中藉由生活共感的沈浸式文化體驗所引發的「地方文化認同」及「社群美感學習」是其共通的特點;以非營利組織為主導,公部門重點參與的組織結構,是其成為地方留才的誘因;具循環性的文化培力過程、藝術家與居民的合作共學關係、共享美感經驗的生活空間,為藝術營造社區公共空間的重要元素,更成為形塑多元化且良善的社群參與的中介能量。本研究可作為未來社區運用文化與藝術來進行營造的具體參考。

2021夏至日期的網路口碑排行榜

-

#1.新年到!24節氣介紹:由來、日期、養生飲食、習俗注意事項

ShopBack為你介紹傳統24節氣的由來、日期和習俗注意事項,讓你輕鬆跟上節日的腳步 ... 逢端午節,當然吃粽子、划龍舟等習俗已經廣為人知;「夏至」則是可以漸漸感受到 ... 於 www.shopback.com.tw -

#2.2021年夏至具体时间 - 2022年节气

2021 年节气 ... 鹿角解、蜩始鸣、半夏生。 ... 每年的6月21日或22日,为夏至日。夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线(北纬23°26′28″44),北半球的 ... 於 jieqi.bmcx.com -

#3.今日夏至丨万物向阳而立-封面新闻 - 科技日报

夏至 日时,北半球白昼最长,正午的太阳最高,垂直物体的影子最短。 阅读全文>> ... 2021-06-21 09:52:48 ... 夏至日期是固定的吗? 於 www.stdaily.com -

#4.2021夏至藝術節-藝饗家青少年音樂圓夢計畫

函轉嘉義市政府文化局辦理「2021 夏至藝術節-藝饗家青少年音樂圓夢計畫」,自即日起至110 年4 月29 日止受理報名,歡迎踴躍組隊報名參與,詳如附件。 於 www.bsps.cyc.edu.tw -

#5.今年夏至是几月几日几点2021 夏至前面的节气是什么- 第一星座网

其实节气也是如此,每年都会依约而来,在一个特殊的时间点,以现在的技术手段,已经可以推算出准确的日期了。下面就来普及一下今年夏至日的具体时刻。 夏至3. 今年夏至是几 ... 於 3g.d1xz.net -

#6.疫情未緩停辦2021夏至藝術節11月開啓雲嘉嘉營劇場連線

發佈日期:2021-06-28; 發布單位:文化局/觀光新聞處. 0_夏至藝術節停辦. 2016年起由臺南市、嘉義市、雲林縣及嘉義縣等四地劇場共同創辦的「夏至藝術節」,今年原定於7 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#7.【二十四節氣】這裡有2021年節氣的日期 - Espro.cc

重點:民間祭祀花神。 夏至(the Summer Solstice) 國曆:2021年06月21日(一) 意義:此時北半球 ... 於 espro.cc -

#8.二十四節氣(農委會) - 行政院農業委員會

‧, 夏至(國曆6月20或21或22日) ; ‧, 小暑(國曆7月6或7或8日) ; ‧, 大暑(國曆7月22或23或24日) ; ‧, 立秋(國曆8月7或8或9日). 於 www.coa.gov.tw -

#9.2021夏至主題活動資訊、雷吉奇卡斯重返傳說團體戰(色違開放 ...

編好對戰小隊,為挑戰巨大寶可夢做好準備! 活動名稱:雷吉奇卡斯降臨傳說團體戰 活動日期:2021年6月17日10:00 ... 於 tomchun.tw -

#10.2021夏至是幾月幾日2021年的夏至是什麼時候 - 護膚步驟

經驗; 日期: 2019-05-11; 關注:1.62W次. 2021夏至是幾月幾日2021年的夏至是什麼時候. 1、2021年夏至是6月21日,5:43:33,星期日,農曆五月七年級。 2、夏至是二十四 ... 於 xiumeifan.com -

#11.二十四節氣的日期及時間資料|香港天文台(HKO)

二十四節氣的日期及時間資料. ... 夏至, 6, 月, 21, 日, 17:14 ... 2021 香港天文台. |. 最後更新日期: 2020年2月10日. QR code. 快速回應碼. 於 www.hko.gov.hk -

#12.中国夏至| 中国假期| 中国的节日 - Chinese Language Institute

想了解更多关于中国夏至及其传统庆祝方式的信息吗? 请继续阅读以了解有关这个传统 ... 夏至每年的日期略有不同,是北半球最长的一天。 为了进一步理解这个概念,我们 ... 於 studycli.org -

#13.2017年6月21日是什麼節日夏至 - 算命網

夏至 時間2017年6月21日,星期三。 夏至日期計算夏至日期y d c l 公式解讀y 年數後2位. ... 2021年夏至時間06月21日11:32:00. 於 www.suanming.pub -

#14.2021夏至是哪一天幾點- 生活妙招 - 老资料

2021 年夏至節氣是在6月21日,農曆五月(大)十二,11:32:00。 夏至是第10個節氣,每年夏至的農曆日期是 ... 於 www.laoziliao.net -

#15.夏至是幾月幾號2021 2021夏至是幾月幾號 - 摩登站

2021 年夏至是6月21日,5:43:33,星期日,農曆五月七年級。 1、夏至是二十四節氣之一,在每年公曆6月21日或22日。夏至這天,太陽執行至黃經90度(處在 ... 於 modengzhan.com -

#16.2021年二十四節氣日期與節日 - 隨手記錄- 痞客邦

2021 年二十四節氣日期與節日以下列出2021年的「大節日」及二十四節氣的 ... 年05月05日小滿:2021年05月21日芒種:2021年06月05日夏至:2021年06月21 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#17.春分、夏至- 2021年什么时候开始? |秋分、冬至 - femica.at

四个季节什么时候开始——为什么春季、夏季、秋季和冬季的开始日期会发生变化?以下是2021 年和2022 年的春分和冬至日期,以及常见问题的答案。 於 zh.femica.at -

#18.夏至- 维基百科,自由的百科全书

夏至 ,是二十四节气之一。每年6月21日前后(20日~22日),斗指午,太阳到达黄经90°时开始。是最早被確定的一個節氣。西元前7世紀,古人用土圭量日影,夏至這一天日影 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.2022年夏至节气(夏至时间是什么时候、图片及习俗) - 日历

夏至 二十四节气中第十个节气,夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,此时 ... 2021年夏至时间:6月21日11:32:00,农历2021年五月(大)十二 ... 於 www.riliwu.com -

#20.夏至藝術節Summer Theatre Festival

「夏至藝術節」是由雲林縣、嘉義市、嘉義縣與臺南市新營四個文化中心規劃促成劇場連線,推動各縣市間的行政合作與藝文資源統合,採取區域整合與服務加 ... 於 summertheatrefestival.tainan.gov.tw -

#21.2021年二十四節氣 - 漢典黃曆

2021 年立春時間 2021年2月3日22:58:39 農曆十二月(大)廿二 雨水 2021年雨水時間 ... 2021年夏至時間 2021年6月21日11:32:00 農曆五月(大)十二 小暑 2021年小暑時間 於 hl.zdic.net -

#22.今年冬至為什麼是21號?!冬至日期如何算? - 每日頭條

實際上冬至和清明都是「活節」,沒有固定的日期的。只是它有一定的規律,有它的計算方式。至是華夏二十四節氣之一、八大天象類節氣之一,與夏至相對。 於 kknews.cc -

#23.夏至的習俗- 2021年夏至是幾月幾號幾點幾分

那麼在2021年之中到來的時候,夏至究竟會在哪一天呢?我們應該瞭解一下具體的時間,因為在夏至有着不同的風俗文化傳承存在,所以説一定要提前去做好 ... 於 zhanxingzhan.com -

#24.2022夏至習俗與禁忌!體質燥熱者可吃這道料理,增強免疫力

2022年的夏至日期為6月21日星期二。夏至是一年24節氣中的第10個節氣,也是最早被確立的節氣。在每年國曆6月21日或6月22日,此時太陽過黃經九十度、直射北回歸線, ... 於 www.storm.mg -

#25.疫情未緩四縣市宣布停辦2021夏至藝術節

疫情未緩四縣市宣布停辦2021夏至藝術節 ... 2016年起由雲林縣、嘉義縣市及臺南市等四地劇場共同創辦的「夏至藝術節」,今年原定於7月3日至9 ... 上版日期:110-06-28. 於 www.yunlin.gov.tw -

#26.2021年夏至时间是几点?2021年夏至时刻介绍 - 水墨先生

所以说,夏至是有祭祖的习俗,但是并不是所有的地区夏至也都是需要祭祖的。 精品测算. 出生日期. 出生时辰. 於 m.smxs.com -

#27.2022夏至到!冬至吃湯圓、夏至吃什麼?理髮、生氣竟會影響 ...

夏至 天氣炎熱,難免心浮氣躁,因此也要避免吵架或口出惡言;另外夏至最好避免理髮,民俗上認為這會讓運勢不佳。 延伸閱讀. 2021「小暑」!小暑吃什麼? 於 www.marieclaire.com.tw -

#28.2021夏至是哪一天,2021年夏至节气时刻

问2021年夏至节气是几点?2021夏至什么时候? ; 答2021年夏至节气时间是公历2021年6月21日(农历辛丑年五月十二号)11点18分. 於 rili.ximizi.com -

#29.夏至是几月几号2021年几点几分?是入伏的开始吗? - 土流网

2021 年夏至节气是在6月21日11:32:00,农历五月(大)十二,正值星期一。 1.2021年夏至阳历具体时刻:2021年6月21日11:32:00。 2.2021年夏至阴历具体日期: ... 於 www.tuliu.com -

#30.2021夏至藝術節-宇宙之聲-嘉義聯合管樂團年度音樂會-取消

主辦單位:嘉義聯合管樂團,【OPENTIX節目取消公告】2021夏至藝術節-宇宙之聲【OPENTIX節目取消公告】(公告日期2021年6月25日)親愛的觀眾,你好,原2021年7月10 ... 於 www.opentix.life -

#31.2022年夏至是几月几日,2022 夏至时间,夏至节气2022年

2022年夏至节气时间:公历2022年06月21日17:10; 二零二二年夏至是农历几月几号:农历壬寅年五月廿三日; 相关链接:2022年二十四节气时间查询. 於 www.sheup.net -

#32.【2021做冬】冬大過年?什麼是二十四節氣? - Social Career

每個節氣都有一個含意或反映自然氣候變化,大致上可為四類︰. 季節更春:. 春分、立春、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至. 氣溫變化:. 於 www.socialcareer.org -

#33.2021夏至过后多少天入伏2021年夏至后几天入伏 - 天气预报

2021 年夏至是6月21日,夏至之后19天,即7月11日入伏。 ... 夏至过后第三个庚日为入伏,作为初伏的第一天。 ... 下面我们一起来了解相关日期。 2021 ... 於 www.tianqi.com -

#34.夏至日期 - Pizza alanya

对于中国位于北回归线以北地区来说,夏至过后,正午太阳高度开始逐日降低;对于中国位于北回归线以南地区来说,正午太阳高度在夏至过后经南返,太阳再次直射后才… 2021夏至 ... 於 pizza-alanya.de -

#35.夏至日期 - Ecobuilding srl

夏至日期 紅kure nai. ... 大)十二,星期一开始时刻:2021年6月21日,11:32 结束时刻:2021年7月7日,05:05 夏至节气的概述夏至(别名:夏节、夏至节, ... 於 ecobuilding-srl.it -

#36.2022二十四節氣日期時間 - 通勝萬年曆

2022年二十四節氣時間表,2022二十四節氣日期時間,農曆24節氣2022年 · 1820年芒種是幾月幾日 · 1997年夏至是哪一天 · 1878年芒種日期 · 1975年立春日期 · 1858年白露的時間 ... 於 calendar.8s8s.net -

#37.2021夏至節氣時間,2021年夏至是什麼時候 - 三藏算命

2021 年夏至是哪天. 2021年夏至節氣時間:公歷2021年06月21日11:18. 2021年夏至農曆日期:辛丑(牛)年五月十二號. 二十四節氣夏至節氣簡介. 於 www.sheup.org -

#38.六月至點:夏天什麽時候開始? - Star Walk

人們對夏至和冬至有很多誤解。今天,我們將回答有關這些文事件的最常見問題。請閱讀我們的全部天文指南! 內容. 什麽是至點? 2021年六月至點是什麽時候? 於 starwalk.space -

#39.「夏至」到來代表著梅雨季結束,將迎來颱風的季節:由來、習俗

今年的24節氣來到了夏至,而夏至指的是什麼?又有哪些習俗跟禁忌 ... 18 June 2021, Bavaria, Kitzingen: A woman walks across the Main bridge in. 於 www.tatlerasia.com -

#40.叉手种田年!今年夏至日期,三伏天具体时间是多少? - 新闻

而端午受闰年影响日期也及不确定,因此,夏至与端午的时间间隔,与阴阳历法纪年方式不同产生的,因此,并不能预测庄稼的收成! 据了解,2021年夏至日期为 ... 於 new.qq.com -

#41.冬至是几月几号2021 今年冬至是哪一天具体时间 - 海峡都市报

2021 年的冬至日期是12月21日,和2020年一样,而2019年的冬至日期是12月22 ... 民间由此开始“数九”计算寒天(民谚:“夏至三庚入伏,冬至逢壬数九)。 於 www.hxnews.com -

#42.2021年夏至是农历几月几日 - 星座秀

2021 年夏至节气是几月几日? 问2021夏至节气是几月几号?2021夏至农历哪一天? 答2021年夏至 ... 於 m.8s8s.com -

#43.夏至日頭高照,北回歸線將見「立竿無影」奇景! - 臺北旅遊網

今年的夏至發生在6月21日17時14分。在天文上,夏至是太陽剛好到達黃經90度的時刻,此時太陽直射北回歸線,是北半球一年中白晝最長的一天, ... 發佈日期:2022-06-21. 於 www.travel.taipei -

#44.夏至(二十四节气之一)_百度百科

夏至 过后,太阳直射点开始从北回归线向南移动,北半球白昼开始逐渐变短。对于中国位于北回归线以北地区来说 ... 中国中央电视台.2007-07-11[引用日期2021-04-25]; 12. 於 baike.baidu.com -

#45.2022年夏至是什麼時候_2020夏至是幾月幾日 - 名言佳句

[Y*D+C]-L。 公式解讀:Y=年數後2位,D=0.2422,L=閏年數,21世紀C=21.37,20世紀=22.20。 舉例說明:2088年夏至日期=[88×0.2422+21.37]-[88/4]=42-22=20,6月20日夏至。 於 www.mingyanjiaju.org -

#46.寶石軒G.S - 2021年的【夏至】 日期為6月21日星期一 本店 ...

2021 年的【夏至】 日期為6月21日星期一 本店於國內及香港均有實體店經營 ♀️並自設打金工埸 歡迎各位同行落單訂做 設有 中銀 12個月免息 ... 於 hi-in.facebook.com -

#47.今天是農曆初幾 - Formared

農曆查詢農曆日期查詢請輸入農曆日期年月日閏月今日農曆二零二二年五月十七號今日 ... 月月今天更新更多>> 夏至节气知识二十四节气夏至内容; 有关夏至的古诗词夏至最好 ... 於 formared.it -

#48.春分夏至秋分冬至的日期 - Smply

春分夏至秋分冬至的日期这个要看具体年份,因为节气的日期要根据阳历来推算,与公历有所偏差,每年都有几个小时的不同。以今年为例,春分在2021年3月20日,夏至于6月21 ... 於 www.cvcocs.me -

#49.夏至節氣是幾月幾日幾點幾分?夏至日期怎麼計算 - 知識網

夏至 節氣是幾月幾日幾點幾分?夏至日期怎麼計算,5 飲食習慣不同立夏1 立夏日人們常常靠喝冷飲來消暑。 2 江南水鄉有烹食嫩蠶豆的習俗。 於 www.knowhow.pub -

#50.夏至是幾月幾日2022年,二十四節氣夏至 - 喜蜜滋算命網

2022年夏至農曆日期:壬寅(虎)年農曆五月廿三號. 二十四節氣夏至 ... 1942年夏至是幾月幾日:公曆1942年06月22日09:09 ... 2021年夏至是幾號:公曆2021年06月21日11:18. 於 www.ximizi.net -

#51.夏至Summer Solstice|6月21日 - 琉情

2022夏至節氣:2022年06月21日農曆日期:壬寅(虎)年農曆五月廿三夏至區間:2022年06月21日~2022年07月06日. 於 www.lovereal.com.tw -

#52.2021年夏至是什么日子?2021年夏至是几月几日? - 月日网

2021 年夏至是公历的2021年06月21日,农历是辛丑年五月十二,属于仲夏之月。 於 www.monthdate.com -

#53.冬至是農曆幾月幾號

從習俗到農曆2022年的冬至日期是12月22日,和2019年一樣,而2021年和2020年的冬至 ... 夏至:2022年06月21日小暑:2022年07月07日大暑:2022年07月23日立秋:2022年08 ... 於 loutkovyfestivalpisek.cz -

#54.2022年夏至时间 - 房贷计算器

2021 年夏至时间:2021年06月21日,星期一,11:32:00,农历五月十二。 2023年夏至时间:2023年06月21日,星期三,22:57:37, ... 2022年二十四节气日期. 於 www.zuhedaikuan.com -

#55.2022冬至日期幾月幾號?冬至拜拜注意什麼?從習俗到農曆 ...

2022年的冬至日期是12月22日,和2019年一樣,而2021年和2020年的冬至則是在12月21日。為什麼會不一樣呢?說到傳統節日,大多數人都會下意識查閱農曆,不過你有發現每年的 ... 於 www.edh.tw -

#56.2021夏至几点几分2021夏至时间介绍 - 游侠手游

2021夏至 是几点几分?每个节气每年交节时间点都不同,早中晚都一可能,反正在一天中的某一个时间点,那么2021年夏至是几点几分呢? 於 m.ali213.net -

#57.1900 ~ 2050 閏月一覽表

閏月月份起迄日期. 包含節氣 ... 曆年小寒大寒立春雨水驚蟄春分清明穀雨立夏小滿芒種夏至小暑大暑立秋處暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪冬至 ... 節氣表(續2021 ~2040). 於 www-ws.gov.taipei -

#58.二十四節氣 農民曆/農曆/黃曆|科技紫微網(手機版)

農曆日期:壬寅(虎)年農曆七月廿六. 處暑區間:2022年08月23日~2022年09月06日. 氣候. 處暑來臨,表示揮汗如雨的炎夏將走入尾聲,暑氣就此打住,即將迎來「離離暑 ... 於 ecal.click108.com.tw -

#59.2021夏至是哪一天的什么时候 - 见闻坊

夏至 是第10个节气,每年夏至的农历日期是不一定的。夏至节气一般是在每年公历的6月21-22日,农历时间则要详细计算,太阳黄经90°时进入夏至 ... 於 m.jwfzl.com.cn -

#60.2021夏至是农历几月几日-橘子百科

夏至 是第10个节气,每年夏至的农历日期是不一定的。夏至节气一般是在每年公历的6月21-22日,农历时间则要详细计算,太阳黄经90°时进入夏至节气。夏至除了是24节气之一, ... 於 wiki.mxbizhi.com -

#61.2021年夏至 - 是哪天

2021 年夏至是哪天?,2021年夏至是哪一天?2021年夏至具体日期?2021年夏至还 ... 夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,此 ... 於 www.shinatian.com -

#62.冬至日期為何每年不一樣?冬至為什麼要吃湯圓?有哪些禁忌?

冬至日期為何每年不同? ... 2021年12月19日 ·3 分鐘(閱讀時間) ... 冬至是二十四節氣中的最後一個節氣,與夏至相反,是一年之中白晝最短的日子。 於 tw.stock.yahoo.com -

#63.2021夏至是哪一天几点 - 趣丁网

... 更要注意不能贪凉。那么2021年夏至节气是什么时候,几点开始呢? ... 夏至是第10个节气,每年夏至的农历日期是不一定的。夏至节气一般是在每年 ... 於 www.q2d.com -

#64.夏至時間2022、春分時間、2021冬至在PTT/mobile01評價與討論

2019年夏至日期:2019年6月21日; 2020年夏至日期:2020年6月21日; 2021年夏至日期:2021年6月21日; 2022年夏至日期: ... 於 hospital.reviewiki.com -

#65.夏至日是21还是22

2021 年夏至时间:2021年6月21日11:32:00,农历2021年五月(大)十二。 ... 夏至日的日期大约是[ ] A、3月21日前后B、6月22日前后C、9月23日前后D、12月22日前后最佳答案神 ... 於 maggie-siff.com -

#66.2021年夏至农历什么时候是什么星座星期几 - 快资讯

2021 年夏至农历什么时候是什么星座星期几农历日期:农历二零二一年五月十二号公历日期:公历2021年6月21日干支历日期:辛丑年甲午月庚子日生肖年份: ... 於 www.360kuai.com -

#67.2021夏至节气时间,2021年夏至是什么时候 - 三藏起名

2021 年夏至是哪天. 2021年夏至节气时间:公历2021年06月21日11:18. 2021年夏至农历日期:辛丑(牛)年五月十二号. 二十四节气夏至节气简介. 於 m.sanzang5.com -

#68.2022夏至是哪一天?夏至時間、由來、習俗、養生飲食報你知!

24節氣來自於過去的農耕社會,節氣不只代表季節的變化,同時也是農業生產時的參考準則。今年2022 年的夏至日期落在國曆的6. 於 buy.line.me -

#69.2021夏至是哪一天几点?2021夏至是农历几月几日?

2021夏至 是哪一天几点2021年夏至节气是在6月21日,农历五月(大)十二,11:32:00。夏至是第10个节气,每年夏至的农历日期是不一定的。夏至节气一般. 於 tdholiday.com -

#70.二十四節氣知識彙整|名稱|意義|日期|圖表 - 小雨問路

二十四節氣知識彙整|名稱|意義|日期|圖表|2021節氣日期 ... 反映寒暑變化:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至 於 rainsru.pixnet.net -

#71.2021年夏至是几月几号公历6月21日

夏至 我们的炎热的夏天里的第二个节气的,通过这一节气,以后的温度是越来越高的,就要开始过着吹空调的日子的,但是这一节气的时间都是千变万化,没有 ... 於 m.xingzuo360.cn -

#72.夏至精確到幾月幾日幾時幾點幾分,但你知道時間是如何計算的嗎?

夏至 精確到幾月幾日幾時幾點幾分,但你知道時間是如何計算的嗎? 2021-01-06 洞冥事 ... 舉例說明:2088年夏至日期=[88*0.2422+21.37]-[88/4]=42-22=20,6月20日夏至。 於 ppfocus.com -

#73.二十四節氣與耕種 - 國民教育沙田區委員會

季節 節氣 農曆 新曆 作物下種時間 1 春季 立春 正月節 2月4/5日 春 夏 作 物 紅莧菜 小南瓜 2 春季 雨水 正月中 2月19/20日 春 夏 作 物 青莧菜 矮瓜 3 春季 驚蟄 二月節 3月5/6日 春 夏 作 物 白豆 豆苗 於 www.stdnec.hk -

#74.夏至是每年几月几号 - 芭蕉百科网

每年的夏至是几月几号夏至是公历每年6 月22 日前后,从太阳到达黄经90 度时为夏至。 ... 2021冬至是几月几号阳历时刻:2021年12月21日,23:59:09 阴历日期:冬月(大) ... 於 www.bajiaoyingshi.com -

#75.2023年夏至是哪天?一次弄懂夏至日期、時間、習俗、禁忌

歷年夏至日期 ; 2018年夏至日期 ; 2019年夏至日期 ; 2020年夏至日期, 2020年6月21日 ; 2021年夏至日期, 2021年6月21日 ; 2022年夏至日期, 2022年6月21日. 於 wisdom-life.in -

#76.【三伏貼攻略】2022三伏貼日期時間/功效/穴位 - 蝦皮購物

2022三伏貼的日期:初伏國曆7/16;中伏7/26;末伏8/15,冬季容易氣喘、過敏、體質 ... 一年當中最熱的三天(三伏天),初伏天是在是夏至後的第三個庚日;中伏天是夏至 ... 於 shopee.tw -

#77.夏至:立竿未必见影 - 新华网内蒙古频道

新华社天津6月20日电(记者周润健)“夏至占据几个'之最'?”“每年的夏至一定 ... 二十四节气属公历,各节气的公历日期相对固定,但会有1至3天的偏差。 於 nmg.news.cn -

#78.2022月光.海音樂會「眾島之洋」場次日期與表演名單

海音樂會「眾島之洋」場次日期與表演名單 ... 趕快在行事曆記下音樂會的日期,2022年在東海岸大地藝術節漫遊這場藝術和音樂 ... ·6/21(二)夏至之島 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#79.2021夏至是几点几分?今年夏至是什么时候 - 华易网

一般都吃红枣烧鸡蛋和黄芪炖鸡,以滋补身体,为投入紧张的秋季农业劳动做准备,所以就有了吃乌饭的习俗。 展开剩余50%. 八字算命. 出生日期 於 m.k366.com -

#80.24節氣- 2019 ,2020年二十四節氣的日期及時間

24節氣 2021 2022 2023 小寒 2021年01月05日 11:18 上午 2022年01月05日 05:04 下午 2023年01月05日 10:54... 大寒 2021年01月20日 04:36 上午 2022年01月20日 10:30 上午 2023年01月20日 04:19... 立春 2021年02月03日 10:57 下午 2022年02月04日 04:42 上午 2023年02月04日 10:33... 於 www.chinesecalendaronline.com -

#81.「冬至是二十四節氣的一環大家都知道,那是看農曆還是陽曆 ...

有沒有發現冬至大多都是落在國曆的十二月二十一或二十二日! 「節氣其實用陽曆(也就是國曆)是比較快對精準的,日期幾乎是固定的,冬至是這樣,夏至 ... 於 eganglang.pixnet.net -

#82.中華民國110 年日曆資料表 - 中央氣象局

西曆2021 年平年計365 日 ... 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 小滿4/11 5/11 夏至5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 6/9 6/10 6/11 6/12 大暑6/14 6/15 7/15 處暑7/17 7/18 7/19 7/20 7/ ... 於 www.cwb.gov.tw -

#83.清明節幾月幾號

祭畢,藉草而飲,相為勸酬,必薄暮而返。或人家有新娶子婦者,即2022年夏至節氣時間:公歷2022年06月21日17:10 2022年夏至農曆日期:壬寅(虎)年五月廿三號二十四節氣夏至 ... 於 centrosportivovismara.it -

#84.2021夏至是哪一天什麼時間每年夏至都是同一天嗎 - 第一學習網

2021 年夏至節氣是在6月21日,農曆五月(大)十二,11:32:00。 夏至是第10個節氣,每年夏至的農曆日期是 ... 於 www.toplearn.cc -

#85.2022年夏至及三伏日期(2021年夏伏天什么时候开始) | 节日

2022年夏至是6月21日17点13分40秒,星期二,农历五月廿三。 夏至,是二十四节气的第10个节气。这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端, ... 於 www.huoshaoyun6.com -

#86.2022夏至日期-大學國高中升學考試資訊,精選在Youtube上的 ...

2022年7月16日 — 2021夏至是哪一天几点- 趣丁网 ... 夏至节气的时候,人们要开始准备注意避暑养生了,避免热气侵袭,更要注意不能贪凉。 ... 夏至是第10个节气,每年夏至的 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#87.2023年夏至日期- 二十四節氣查詢 - 農曆查詢

... 2019年夏至日期:2019年6月21日; 2020年夏至日期:2020年6月21日; 2021年夏至日期:2021年6月21日; 2022年夏至日期:2022年6月21日; 2023年夏至日期:2023年6月21 ... 於 www.nongli.info -

#88.2018 年夏至

2018年夏至農曆日期:戊戌(狗)年農曆五月初八號. ... 夏至と冬至は、毎年日にちが異なります。2021年の夏至と冬至がいつなのか、それぞれの読み方 ... 於 amini.com.pl -

#89.24节气,二十四节气表,2022年二十四节气 - 嘻嘻网资讯

... 十四节气分别是:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、 ... 二十四节气日期; · 二十四节气意义; · 节气日期速算法; · 2021年-2026年节气 ... 於 news.xixik.com -

#90.2021夏至时间,2021年那天是夏至?2021年夏至是几点几分

问2021年夏至节气是几月几日几点几分? 答2021年夏至节气时间是公历2021年6月21日11点18分,农历辛丑年五月十二号. 2021年二十四节气时间表. 於 www.huangli8.com -

#91.2021夏至是几月几号在今年的6月21日 - 八字网

在2021年里,夏至开始的日期为2021年06月21日,星期一,农历为五月十二。夏至这天,太阳直射北回归线,是北半球一年中白昼最长的一天,对于北回归线及 ... 於 m.bazi5.com -

#92.月相和二十四節氣時刻

公元2021年 ... 冬至, (2021) 12月21日, 23:59, 小寒, 1月5日, 17:14. 大寒, 1月20日, 10:39, 立春, 2月4日, 04:51 ... 夏至, 6月21日, 17:14, 小暑, 7月7日, 10:38. 於 ytliu0.github.io -

#93.几日是夏至- 头条搜索

夏至. 2023年6月21日(农历五月初四). 距夏至还有 ... 夏至,是二十四节气之一,在每年公历6月20日,或21日,或22日。 ... 日历网. 2021年6月21日. 於 m.toutiao.com -

#94.農曆3 月3 日國曆

航海王奪寶爭霸戰上映; 3天; 嫁娶; 國歷2021年8月3日星期二,辛丑年農曆六月 ... 年份﹑日期查詢﹑農曆(陰曆)、新曆(陽曆)﹑節日、黃道吉日﹑天干地支 ... 於 bibliotheque-saintmartindefontenay.fr -

#95.夏至在農曆幾月? - 雅瑪黃頁網

夏至 農曆幾號? · 夏至是農曆的哪一天 · 春分,夏至,秋分,冬至的日期和時間 · 夏至日,冬至日一般在農曆的什麼月什麼日和什麼月日的前後 · 冬至與夏至一般是陰曆幾月幾日? 於 www.yamab2b.com -

#96.2019 年二十四節氣的日期及時間資料|香港天文台(HKO)

2019 年二十四節氣的日期及時間資料. ... 夏至, 6, 月, 21, 日, 23:54. 小暑, 7, 月, 7, 日, 17:21 ... 2021 香港天文台. |. 最後更新日期: 2020年12月10日. 於 www.weather.gov.hk -

#97.2021年夏至是幾月幾日幾點6月21日11點32分

讓我們和老黃曆一起共同瞭解分析夏至的相關知識吧!2021年夏至是幾月幾日幾點陽曆 ... 二十四節氣之一,也是最早被確定的一個節氣,日期在每年公曆6月20日-22日之間。 於 xzysg.com