civil society意涵的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列必買單品、推薦清單和精選懶人包

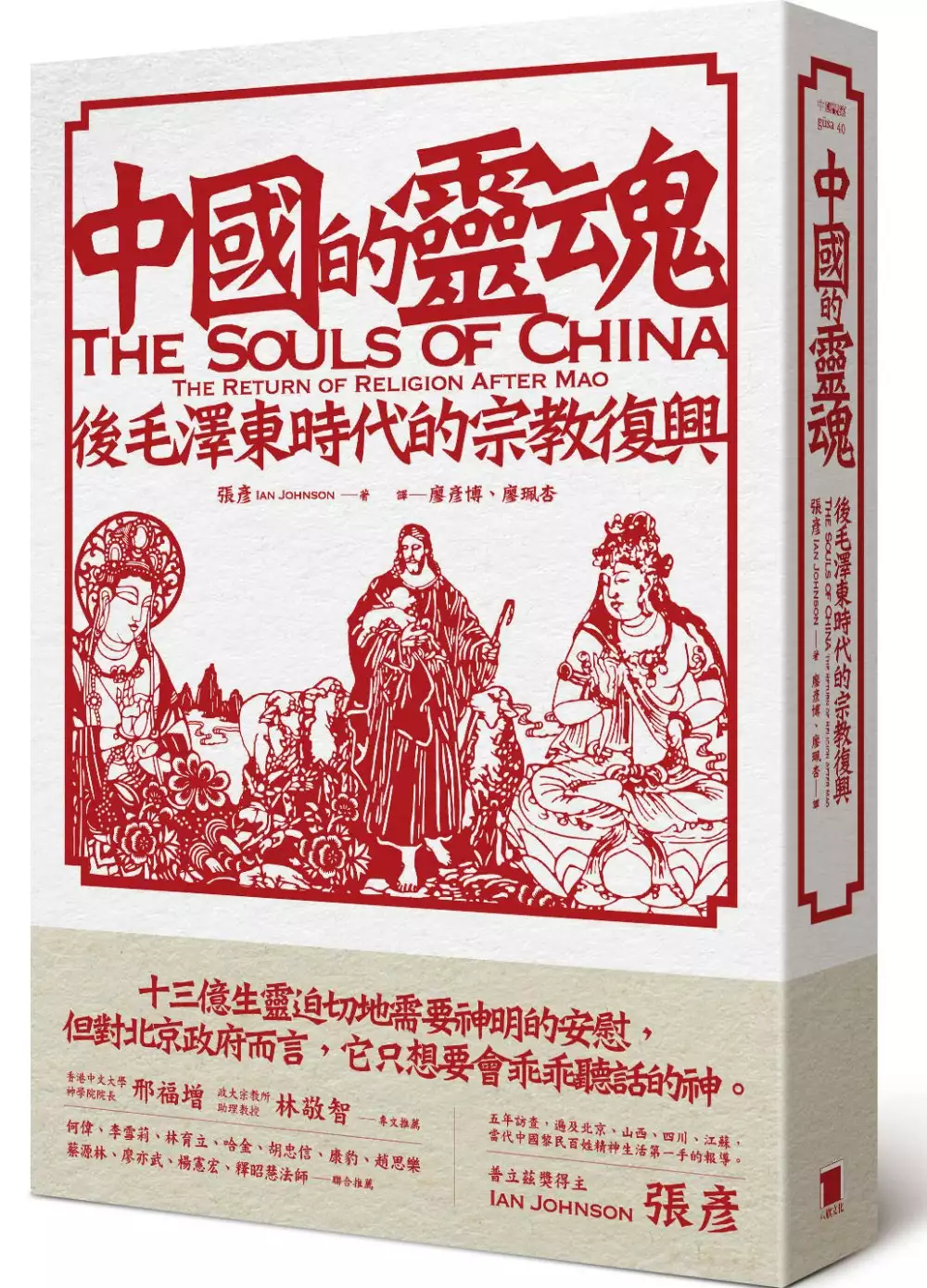

civil society意涵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦IanJohnson寫的 中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興 和查爾斯‧泰勒的 當代社會中的理性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站公民社會與非政府組織也說明:Society概念描述社會由未開化到文明的演進過程。 1970年代之後,「公民社會」(Civil Society). 又成為現代國家討論的焦點(何明修,1998:. 197)。

這兩本書分別來自八旗文化 和聯經所出版 。

國立高雄大學 法律學系碩士班 張鈺光所指導 曾建中的 不動產交易安全之研究 -以民事執行與刑事扣押競合為核心 (2021),提出civil society意涵關鍵因素是什麼,來自於不動產交易安全、抵押權、強制執行、刑事扣押。

而第二篇論文國防大學 戰略研究所 葛惠敏所指導 林秋明的 習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例 (2021),提出因為有 維穩、科技維穩、數位威權體制、社會控制的重點而找出了 civil society意涵的解答。

最後網站王紹光:“公民社會”是新自由主義編造的粗糙神話--理論--人民網則補充:直到過去二十多年裡,civil society才被賦予了“公民社會”的含義:它既是一片不許國家公共權威涉足的空間(私域),也是參與國家政治事務的基地(公域)。問題 ...

中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興

為了解決civil society意涵 的問題,作者IanJohnson 這樣論述:

十億生靈迫切地需要信仰的安慰, 佛教、道教、儒家傳統蓬勃復興,基督教也急遽發展, 但是,共產黨能許諾他們一個宗教的淨土? 普立茲獎得主──張彥(Ian Johnson)最新力作 五年訪查,遍及北京、山西、四川、上海 當代中國黎民百姓精神生活最貼近的報導。 「中國正在經歷一場心靈精神的復甦,其規模有如十九世紀美國的『大覺醒』宗教運動。這個發展中的國家正因為劇烈的社會與經濟變遷而徬徨不安。人們湧入新而疏離的城市,在這樣的城市中,他們既沒有朋友,平日生活也願意互相關照的力量。人們殫精竭慮想回答這些問題:我們為何在這裡?什麼才能讓我們真正感到快樂?從個人

到社群乃至於國家,我們該如何安身立命?什麼才是我們的靈魂?」 以上是張彥在本書開宗明義的一段話,清楚指出當代中國迫切的精神危機。正當全球的焦點都放在中國的經濟崛起、政治霸權,與中美衝突時,張彥帶領大家回到了一個更根本、更貼近人性的主題:作為中國人,他們如何在一個現代社會安身立命? 所有人類都有信仰、道德、情感的需求,但這個問題對中國人特別迫切,也特別艱難。過去百年來中國經歷了一場規模與深度都難以比擬的巨變:極權統治、文化大革命,最後又以當今社會最赤裸、最肆無忌憚的資本主義告終。這一切不僅摧毀了中國的傳統文化,更抹煞了中國人對於價值、意義與信仰的理解。

然而,中國人也積極地從傳統或外來的文化尋找答案。因此宗教,不管是古老的佛教、道教、儒家與民間信仰,還是西方引進的羅馬天主教、基督新教,正如火如荼的展開。據統計,今天全中國約有兩億左右的佛教與道教徒。就連處處受到中共掣肘的基督教,據估計都多達將近六千萬信徒,在1949年之後以每年7%的速度增加。 這場巨大的宗教復興現象是如何展開的?《紐約時報》資深記者張彥試圖為這場運動留下歷史見證。張彥花了五年的時間走訪北京、山西、成都、上海、蘇州、金華等地,採訪中國的佛教、道教與基督教徒,以及傳統民俗的實踐者,記錄了中國老百姓是如何在政治高壓、道德淪喪的社會中,一點一滴在

灰燼中挽救幾乎被毀滅的精神與文化遺產,同時試圖在時代變局中開創新意義。 本書的主人翁遍及中國多處,包括北京妙峰山進香團的倪振山、倪金堂一家、山西陽高的陰陽先生李滿山、李斌一家、弟子遍布政商高層的儒學大師南懷瑾、內丹師傅王力平,以及成都「秋雨聖約」教會與其牧師王怡等等。他們有的名聞全中國,有的只是市井小民。有的透過冥想、讀經、求神問卜、酬神進香,安頓一己的身心靈;有的致力於社會倫理的昇華改造,甚至勇於挑戰當局底線。共通的是他們都是中國方興未艾的宗教復興的一部分。當外在的世界已經無可期待,他們回頭追求內在的精神力量。 中國共產政權對宗教的態度是又愛又恨的。一

方面北京刻意扶植官方認可的傳統宗教以恢復民族自信、鞏固政權,一方面對外來宗教卻充滿敵意,深怕宗教團體會擴大為可能挑戰政權的「公民社會」。儘管中共對宗教的管理日益緊縮,但張彥相信,長期來看,宗教力量可以為中國帶來價值與信仰的重生,有助於中國成為一個成熟、健康的文明社會,甚至在一個惶惶不安的時代,有助於全球的文明對話。 名人推薦 ★專文推薦: 邢福增(香港中文大學神學院院長) 林敬智(政大宗教所助理教授) ★聯合推薦: 林育立(駐德記者)、李雪莉(《報導者》總編輯)、胡忠信(資深媒體人)、康豹(中研院近史所研究員)、楊憲宏(台灣關懷中國人權聯盟理事長)、趙思樂(《

她們的征途》作者)、蔡源林(政治大學宗教研究所所長)、釋昭慧法師(玄奘大學宗教系系主任) ★國際專家學者讚譽 哈金(2005福克納獎、1999美國國家圖書獎得主):「《中國的靈魂》是一本豐富、翔實、及時的作品,它探討了中國人生活當中非常重要的一面。張彥的文筆舉重若輕,對人物與事件都有深刻的觀察與豐富的個人體悟。每一篇章都是張彥對中國長達二十多年的關注以及嚴謹研究的結晶。本書也有著強烈的個人色彩,字裡行間吐露著他豐沛的情感。這是一本非凡的傑作。」 邢福增(香港中文大學崇基學院神學院院長):「《中國的靈魂》敍述了各種形式的心靈故事,涉及基督教家庭教會的領袖及慕道者、民間信仰的進香客

、道教及佛教的實踐者,在在說明在文革後中國,宗教在改革開放四十年的翻天覆地變化中,業已成為中國社會的重要事實,也是中國共產黨無法否認的精神及靈性訴求。」 廖亦武(中國流亡作家、《上帝是紅色的》作者):「張彥其人其書,都是看上去仙風道骨,內心卻蘊含深邃的社會批判和終極關懷,這兼具了中國傳統的儒道釋,以及底層江湖的反叛——我不知這是否源於他1980年代至今,大部分時間都扎根在中國,走街串巷,訪貧問苦,摸爬滾打?留在中國歷史中的西方學者,從古至今,屈指可數,張彥肯定是其中之一;而在當代,繼哈佛孔飛力的《叫魂》之後,最為傑出的,當推張彥三段式結構的傑作《野草》和《中國的靈魂》。」 廖彥博(

本書譯者):「張彥和筆下的人物一起生活,參加廟會的喜慶,分擔喪禮的悲痛,因為是真正的朋友,帶著設身處地的真感情。他的文字,因而在冷靜犀利之外,另帶有一種特殊的溫厚。」 裘小龍(中國作家):「中國傳統的批評理論有謂『六經皆為我註腳』,張彥在本書中做到了。他同時以參與者與觀察者的雙重身分,綜合了理論探索與個人真實生活體驗,使其兩者互為註腳,成為方法上的新突破。想要瞭解當代中國本書非讀不可。」 宋怡明(Michael Szonyu,哈佛大學費正清中國研究中心主任):「魯迅曾經說過,一段路走得人多了,就成了一條新路。《中國的靈魂》向我們展示,今天的中國人民如何在二十一世界為中國的宗教探索出

新的道路,儘管他們有的堅毅果決,有的躊躇再三。宗教的回歸與興盛或許是幾十年來中國急遽的變化當中最驚人的一環。張彥以熟練細膩的文筆引導我們認識中國的新宗教世界當中的重要儀式、慶典,以及幾位領袖人物。這是一本優美、感人、且鞭辟入裡的著作。」 何偉(Peter Hessler,《尋路中國》作者):「《中國的靈魂》是報導文學中的奇蹟。張彥花了五年的時間遊歷中國,記錄了許多外人未曾見過的宗教儀式,包含葬禮、寺廟典禮、算命、內丹、道教修煉、地下基督教等等。張彥不僅呈現了歷歷在目的細節觀察,也寫得非常動容,筆下的人物經常感人又深刻。當前關於中國政治與經濟的書可謂汗牛充棟,但這是一本關於中國一般老百姓的

文化與道德生活的經典。」 張彤禾(Leslie T. Chang,《工廠女孩》作者):「張彥的書不談當代中國光鮮亮麗的表面,卻挖掘了底層神聖的一面──儀式與傳統、神話與信仰編織的宗教世界──過去千百年來它滋養著中國,今天也仍然如此。在依循傳統陰曆年的一日又一日中,張彥踏上一趟精采、深入的旅程──從北京妙峰山朝聖、到成都的基督新教聚會,再到山西農村裡的道教葬禮與占卜吉凶。中國人的靈魂與心聲躍然紙上。這本生動、嚴謹的著作在探討當代中國宗教信仰上的成就,短期內很難被超越。」 潘卡吉(Pankaj Mishra,《從帝國廢墟中崛起》作者):「多年來張彥一直都是一位博學且慷慨的指導者,帶領我

們看清楚近代史上規模最大的國家轉型如何發展。在《中國的靈魂》當中,他匠心獨具地踏上一條過去很少人走過的路:對宗教與靈魂的渴望如何改變了數以百萬記的中國人?」 凱倫.阿姆斯壯(Karen Armstrong,全球知名宗教學者):「這本迷人的作品顛覆了今天很多人認為宗教是歷史遺跡的說法。相反的,在經過一世紀的暴力破壞之後,今日中國精神性的強力回歸說明了宗教是無法用外力壓制的,它很可能是人性的一部份。」 《華盛頓郵報》:「一般西方人都以為中國社會沒有宗教,至少在一個集權政府控制下的物質資本主義中國當中不會有宗教。但記者張彥透過《中國的靈魂》證明這種觀點是錯的……本書真實而感人。」

《紐約時報書評》:「觀察入微、深入人物內心的大師傑作……張彥的文字告訴我們,渴望信仰並為生命尋找意義的一般中國老百姓,來不及等待習主席精心打造的中國夢。道教、佛教、儒家的信徒現在被允許重建寺廟,往昔儀式傳統的記憶再次復甦,被信徒重新帶回中國。」 《經濟學人》:「多年人張彥一直關注中國的宗教問題,他在2001年已在《華爾街日報》憑著報導中共對法輪功的鎮壓而獲得普立茲獎。十八、十九世紀的時候美國的基督教經歷了一場『大覺醒』,群眾的宗教熱情導致了重大的社會與政治變革,而這似乎正是今天在中國發生的……」

不動產交易安全之研究 -以民事執行與刑事扣押競合為核心

為了解決civil society意涵 的問題,作者曾建中 這樣論述:

按公示、公信原則及物權法定主義等規範,均為我國不動產交易制度所遵循。再按刑事刑事訴訟之目的,在於發現實體真實,以實現國家具體刑罰權,進而彰顯公平正義,回復侵害社會的和平生活狀態。然目前實務上,上開二制度卻部分有所扞格,抵押權人擬就抵押物行使抵押權時,卻遇到刑事偵查機關為保全犯罪證據及不法所得,而就抵押人(犯罪嫌疑人)所有之責任財產予以扣押禁止處分,縱擬於扣押之抵押物,前已設定高額抵押權而有無實益之情事,刑事扣押程序似無憲法表彰之比例原則以及上開不動產交易制度相關原則之適用,仍執意扣押禁止處分,致抵押權人無從就抵押物取償,甚至拍定人已取得執行法院核發之權利移轉證明書,仍無從予以塗銷,致影響抵押

權人、拍定人的權利甚鉅。實務上就上開爭議,雖已提出「刑事扣押優先,附抵押權擔保例外優先」、「刑事扣押優先」及「執行時間優先為原則,民事特殊債權優先為例外」等數則理論,以及司法院擬提出之刑事訴訟法修正草案等,均試圖化解前揭物權法及刑事訴訟法等法律適用上之疑義。從而由交易安全觀點視之,前揭爭議各對象,在不動產交易安全與刑事扣押禁止處分間,確有其探討其價值及效益。是以,本文將以憲法保護財產權義務為基礎,研究不動產交易安全與刑事扣押間應為如何的權衡,並嘗試從我國刑事扣押規範所參酌之外國立法例,檢視其等就上開爭議如何兼顧,以利保障交易安全,並消弭犯罪嫌疑人不法犯罪之動機。

當代社會中的理性

為了解決civil society意涵 的問題,作者查爾斯‧泰勒 這樣論述:

「鄧普頓獎」(Templeton Prize)、「京都獎」(Kyoto Prize),以及「克魯格獎」(John W. Kluge Prize)得主查爾斯‧泰勒,以政治哲學角度切入當代議題,並為其論述賦予歷史縱深與未來展望。 2016年「中央研究院講座」邀請到國際知名哲學家查爾斯‧泰勒來台演說。《當代社會中的理性》前兩講是其中央研究院講座稿的譯本,分別探討西方民主的危機以及現代社會中的世俗主義兩個重要議題。 泰勒教授主張唯有將民主重新理解為一種「目的式」過程,降低社會不平等,恢復全體人民自治的古典意涵,方能提升民主的正當性。而在多元分歧的現代社會中,宗教仍為追求超越性的重要管道

,政府應該強調寬容,並公平而和諧地管理多元的宗教組織。 第三講為泰勒教授特別提供的手稿,討論西方近代理性以及道德秩序觀念的發展史,以作為其論述民主與世俗化問題時的哲學以及思想史基礎。 作者簡介 查爾斯‧泰勒(Charles Taylor) 當代最有影響力的哲學家及政治理論家之一。加拿大麥基爾大學(McGill University)榮譽退休教授,加拿大皇家學會會士(Fellow of the Royal Society of Canada),曾榮獲「鄧普頓獎」(Templeton Prize)、「京都獎」(Kyoto Prize),以及「克魯格獎」(John W. Kl

uge Prize)等。2015年獲頒「克魯格人文與社會科學終身成就獎」,為全球人文思想與社會科學的最高學術榮譽。泰勒教授出版超過20本專書,以及500多篇論文,許多著作被譯為多種語文發行全球。其研究興趣廣泛,關懷領域遍及語言哲學、心靈哲學、宗教哲學、哲學史、道德與政治哲學(自由主義、社群主義、多元文化承認論、現代性自我理論)等。 譯者簡介 蔣馥朵 國立政治大學外交系學士、政治學碩士,目前於巴黎第三大學高等翻譯學院攻讀筆譯碩士。 編者簡介 蕭高彥 美國耶魯大學政治學博士,現任中央研究院人文社會科學研究中心特聘研究員兼主任,學術領域為政治思想史與當代政治社會理論。

「中央研究院講座系列」序(王汎森) 「中央研究院講座系列」序(黃進興) 編者緒論:查爾斯‧泰勒關於「另類現代性」的考察(蕭高彥) 第一講 西方民主的危機? 第二講 西方民主的危機? 第三講 單在理性 序 黃進興 中央研究院是我國最高之學術研究機關,負有指導及獎勵學術研究的任務。除了推選全國學術界成績卓著人士為中央研究院院士之外,本院實際組織則以數理科學、生命科學,以及人文社會科學三組,成立研究所及研究中心,延聘優秀學者,從事各領域最為尖端的原創性研究。 在學術研究之外,正如同世界的頂尖大學及研究機構,中央研究院也運用豐富的資源,發揮其獨特的學研角色,扮

演學術界與社會大眾知識的橋梁。而「中央研究院講座」則是其中重要的一環,每年邀請全世界最頂尖的學者來院訪問,並發表演講,介紹其專精領域最新的研究成果及展望。 在人文社會科學方面,世界各國重要學者,除了深耕學術研究,往往也在各國的社會、政治、文化生活扮演極為重要的公共知識分子角色,甚至在關鍵的歷史時刻,形成民族風尚。他們的演講,往往運用學術理論於經世致用,如哲學家費希特(Johann Gottlieb Fichte)對德國民族的演講,或社會學家韋伯(Max Weber)關於學術及政治作為志業的演講,均為其中之著例。 2016年「中央研究院講座」來訪的查爾斯‧泰勒教授,多年來在倫理學、政

治哲學,以及思想史方面的學術研究,躋身世界一流學者及思想家之列。他近年來關於世俗化的理論,在學界產生重要影響,個人在從事孔廟聖地的分析時,曾有所參照。我也把握了他訪問中研院史語所的機會,與他當面討論在跨文化的脈絡下,神聖性與世俗化對立的不同可能樣態。 多年前個人遠渡重洋到哈佛深造,當時校園內名師雲集,也常有世界級的學者到訪演講,百家齊鳴,交織成一部波瀾壯闊的交響曲。期望未來中研院講座所邀請的大師,能在造訪的當時,對我國學術界產生積極的助益。而陸續刊行「中央研究院講座系列」後,能讓年輕學子及社會大眾有機會了解人文社會科學的最新發展,並思考這些理論觀點如何與我們所處在地社會文化激盪出新的前瞻

性思維。 編者緒論(節錄) 查爾斯‧泰勒關於「另類現代性」的考察 蕭高彥 2016年度「中央研究院講座」邀請到國際知名的哲學家查爾斯‧泰勒來台演說。泰勒教授是加拿大人,研究所時代負笈英國,在牛津大學取得博士學位,之後曾擔任牛津大學Chichele講座教授,並同時任教於蒙特婁的麥基爾大學。潛心學術研究之餘,泰勒教授極為關懷政治現實,並曾積極參與。在60年代,當他毅然放棄牛津大學講座教授,回到加拿大全職任教後,曾經代表新民主黨(New Democratic Party)四度參加眾議員的選舉。最為人所津津樂道的是在1965年的選舉中他輸給了當時的政壇新秀,也就是未來總理的皮耶‧杜魯道(P

ierre Trudeau)。之後泰勒教授雖然沒有繼續參選,但仍持續積極參與魁北克關於語言政策的立法討論,將其政治哲學的思考落實於實踐領域。 泰勒教授的研究興趣非常廣泛,包含了認識論、倫理學、政治哲學,乃至思想史及歷史哲學。他勤於著述,著作等身,計有20餘本學術專書及500多篇學術論文。泰勒教授一以貫之的學術旨趣,在於探討人作為行動者(human agent)在社會及歷史行動中,所展現出獨特的思想及行動樣態,並且嘗試從哲學及思想史的角度,呈現這些人類豐富的歷史經驗。 泰勒教授在取得博士學位後,主要關注的焦點在於批判當時盛行的行為主義(behaviorism)。雖然在英國接受哲學訓練

,但他很快地便脫離了分析哲學的主流陣營,並且運用歐陸詮釋學(hermeneutics)的傳統,主張人是創造意義的動物,必須通過每一個人有意義的行動所交織出主體際(intersubjective)的意義網絡,才能適當地理解。泰勒教授之後將構成此意義網絡的思想資源,稱為特定社群的「社會想像」(social imaginary)。這些社會想像,構成了人們在歷史中持續思考以及行動的脈絡,唯有深入理解詮釋這些資源,才能掌握人類行動的真義,畢竟這無法用外在行為的表徵加以機械式地解釋。 泰勒教授在70年代積極爬梳歐陸的思想史,特別是德國觀念論(German idealism)及浪漫主義(romanti

cism)傳統。他的巨著《黑格爾》是英語世界討論黑格爾哲學的分水嶺,讓歐陸以外的讀者,能夠從細緻的歷史背景分析,以及黑格爾理論系統化的兩個面向,掌握其思想之精義,擺脫二戰前後討論黑格爾與國家主義或極權主義關連的窠臼。 在思想史研究的基礎上,泰勒教授建構了其政治哲學的理論體系,其主軸在於探究「另類現代性」(alternative modernities)的形成。他主張主流的現代性是由市場經濟,以及管理取向的官僚國家所構成,但這絕非如「工具理性」(instrumental rationality)主張者的信念,認為這即足以窮盡現代性。對泰勒教授而言,現代性同時發展出市民社會(civil so

ciety)、公共領域(public sphere)及民族(nation)或國民(people)的不同理念,並在主流現代性的框架下,嘗試追求克服社會趨同性帶來的同質化(homogenization)現象,以建構能尊重差異性的社會政治形態。 泰勒教授在這個時期的政治哲學論述中,批判早期羅爾斯(John Rawls)在《正義論》所展現出的康德主義面向,強調程序正義足以推動公平的社會。在這個議題上,泰勒教授和麥肯泰(Alasdair McIntyre)及沈岱爾(Michael Sandel)等思想家共同開啟了社群主義(communitarianism)的思想風潮,將黑格爾的觀念論及亞里斯多德的

實踐哲學,提升為可與康德式普遍主義抗衡的思想資源,帶動了80年代末期政治哲學的重大變遷。同時,也使得羅爾斯從早期的康德主義取向,轉變為90年代以後主張「政治而非形上學」(political not metaphysical)的政治自由主義(political liberalism)。在這個時期,泰勒教授除了完成《自我的根源:現代認同的形成》這本學術巨著之外,他在多元文化論(multiculturalism)場域所提出的「承認政治論」(politics of recognition),以及他對加拿大法語社群作為獨特的文化群體所提出的民族主義辯護,都成為政治哲學界的討論主題。在90年代中期以來,泰

勒教授關注現代社會中的宗教議題,並且對於宗教社群在世俗化的過程中所扮演(以及應當扮演)的角色,提出了與啟蒙思想完全不同的論述。 在兩次「中央研究院講座」中,泰勒教授分別探討了西方民主的危機,以及現代社會中的世俗主義兩個議題,綜合了他長期以來的政治思想及歷史哲學反思。在民主議題方面,他指出民主作為「人民主治」的政治形態,其中的「人民」一詞,從希臘以來便具有廣義的全體人民,以及狹義的非菁英之人民兩種可能意涵。民主政府的正當性,廣義而言來自於全體人民,但狹義則意味著政治領袖需要得到平民的支持。泰勒教授強調,「人民」的歧義,在西方形成了一種辯證發展的關係,從而產生了一種「目的式」(telic)的

民主觀:在現存的社會中,仍有菁英及平民間權力的不平等,民主社會的目標則是克服此種社會不平等。換言之,民主是一個過程,應當不斷擴充「人民」的影響力,並包含更多的平民。然而,70年代以來的西方民主,因為不平等的持續滋長,導致了政治參與降低,以及對民主信念的流失。泰勒教授主張,唯有將民主重新理解為一種「目的式」過程,方能提升西方民主的正當性。 在第二講之中,泰勒教授區分西方民主社會處理宗教組織的兩種模式。其一為美國模式:在立憲以後,致力創造一個性質中立的聯邦政府,在不同的信仰團體中,尋找某些交疊共識,並且以此作為政治治理的基礎。另一則為法國模式:在法國大革命推翻舊制度之後,共和政府著重於控制組

織龐大且長期具有壟斷地位的天主教會。這兩種不同的模式,也形成了西方自由民主社會中現代世俗主義的兩種樣態:前者重視公平而和諧的管理多元性,後者則極力將宗教維持在其特定領域中,不得越界。泰勒教授主張,在多元分歧的現代社會中,美國模式比較能實現包容性的政治治理。 泰勒教授事前已經提供兩份講稿紙本,但在實際演說前,都在會場旁的貴賓室,重新翻閱自己的講稿,潛心專注思考。演講時,他完全不依賴講稿、大綱或投影片,將其主要論點發揮得淋漓盡致,而且時間控制得極為完美,令人印象深刻。兩場講座都聚集了滿堂聽眾,在演講結束後,除了踴躍提問之外,更有許多學者及莘莘學子拿著泰勒教授的書籍請他簽名,或繼續討論。

在演講完畢後,經與泰勒教授溝通,他同意除了兩講之外,另外提供一篇他討論西方近代理性及道德秩序觀念發展史的稿件,作為其論述民主與世俗化問題的哲學及思想史的基礎,也就是本書的第三講。而在第二講與第三講手稿中,有小部分重複之處,則由編者重新編輯,以使兩講的主題能夠有所區別。本次講座之文稿有部分內容接近工作中的初稿(work in progress),並不容易翻譯。本書譯者蔣馥朵小姐付出了相當的時間與心力,編者謹致謝忱。 西方民主的危機? 非常感謝翁院長及中央研究院的邀請,讓我有機會在「中央研究院講座」討論當代社會幾個關鍵議題。台灣是一座民主活躍的島嶼,非常適合進行這方面的探討。 接下來,

我主要想論述的議題是「西方」民主。今日的民主有許多形式,我唯一敢自稱熟悉的,只有西方民主,也就是當前主導北大西洋地區的民主形式。不過,以全球局勢觀之,民主國家其實具有許多面貌,即使排除了名不符實、完全不配「民主」之名的假民主國家(這類國家不勝枚舉),民主的形式還是相當多樣。當然,如果將多少還算合乎民主的政治體放在一起,那麼現有政體的絕大多數都可劃入這個範圍。由此可看出我們這個時代的一些共通假設。事實上,要是你深入探究,會發現每個民主國家都自成一格。 (一)綜評民主 民主的意思是權力歸於人民,由人民來治理。但在實務上,這究竟是什麼意思?民主的「治理」與一人獨治(autocracy)的「治理」不同

;後者的治理方式很直接,就是由國王或獨裁者下令、任命所有重要官員,並做出所有關鍵決定。 但「人民」的統治不能如此直接。可以說,人民要先讓自己有個共同「意志」(will)。唯有透過複雜的制度與程序,才有可能產生這樣的意志,而這些制度與程序又要在社會想像(social imaginaries)中才有意義。主流的社會想像在某些特定時期不懂民主,導致民主失敗,這是常有的事。以當前阿富汗為例,大家還是習慣將各部族參與的支爾格大會(Loya Jirga)視為具有正當性的決策機構,而非替經過普選產生的議會與總統賦予正當性的機構。當然,民主之所以失敗,也或許是因為我們對民主的理解並不適用。比方說,人民選舉出的

議員就會遵循人民的意志嗎?鑑於民主過程的複雜度,也由於其中有諸多難以確認的事實,因此常令人懷疑最後的結果究竟是否符合當初的預期。 存在於實際情況中的,是各自有其想像的民主社會。所謂想像,指的是他們對自己身為民主國家的想像,以及他們對應這想像而採取的一系列作為。至於現實,甚至還更為混亂多變,因為各個社會通常有不同的自我構思(auto-conception),各自分歧,並且隨時間而不斷演變。

習近平主政時期維穩政策之研究:以科技維穩為例

為了解決civil society意涵 的問題,作者林秋明 這樣論述:

「維穩」乙詞為「維護社會穩定」的簡稱,是中共維護政治安全的法寶之一,自現任領導人習近平就任後,伴隨今日資訊科技的發展和中國大陸經濟勢力的崛起,讓維穩工作如虎添翼,產生更大影響與效能。近年來中共「數位威權體制」統治力量,採取資訊扭曲和輿論操控,專注在國家制度建構、國家與市場關係、國家與社會關係與社會力量崛起與國家的回應,以確保其政治安全與共黨政治利益,該作為不僅一直是引人關注的議題,更是兩岸關係研究領域的重要課題,本文希望藉由習近平主政後「科技維穩」之概念切入觀察。首先探究維穩的緣起與歷任領導人維穩脈絡;之後梳理習近平主政後維穩變革、社會治理、社會控制政策,據以探究其主政後藉由中國大陸科技發展

來支撐維穩策略與實踐,對我國產生的影響。本研究最後述及以上發現對我安全事務產生的影響,並檢視我國政府當前對應,策進未來作法。

想知道civil society意涵更多一定要看下面主題

civil society意涵的網路口碑排行榜

-

#1.國際動態:公民社會的困境The Great Civil Society Choke-out

這些阻斷公民團體接受金援的行為極度偽善,更與人民發表意見和集會結社的自由背道而馳。政府認為這樣可以防止人民成立組織,監督政府,但若此舉成真,民主 ... 於 covenantswatch.org.tw -

#2.公民社會(Civil Society)是指圍繞共同的利益 - 中文百科知識

作為對自由競爭時期資本主義公民社會與政治國家相分離的社會現實的觀念反映,現代意義的公民社會理論在黑格爾和馬克思那裡形成。他們套用“政治國家--市民社會”的兩分法來 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#3.公民社會與非政府組織

Society概念描述社會由未開化到文明的演進過程。 1970年代之後,「公民社會」(Civil Society). 又成為現代國家討論的焦點(何明修,1998:. 197)。 於 ksugc.weebly.com -

#4.王紹光:“公民社會”是新自由主義編造的粗糙神話--理論--人民網

直到過去二十多年裡,civil society才被賦予了“公民社會”的含義:它既是一片不許國家公共權威涉足的空間(私域),也是參與國家政治事務的基地(公域)。問題 ... 於 theory.people.com.cn -

#5.88學年度進修部招生考試試題 - 中山大學

名詞解釋:請寫出下列常見的政治學英文專有名詞之中文翻譯,並在五十字. 以內對其意義稍加解釋(30%). 1. Behavioralism. 2. Civil society. 3. Communitarianism. 於 www3.nsysu.edu.tw -

#6.清末的下層社會啟蒙運動〈1901─1911〉 - 第 221 頁 - Google 圖書結果

最近幾年,學者對將“ Civil Society ” , “ Public Sphere ”之類的觀念應用到中國史 ... 孔教授指出, civil society 這個觀念在西方歷史中有不同的意涵,如果我們僅是泛泛 ... 於 books.google.com.tw -

#7.公民社会_百度百科

公民社会或市民社会(Civil Society)是指围绕共同的利益、目的和价值上的非强制性的行为集体。它不属于政府的一部分,也不属于盈利的私营经济的一部分。 於 baike.baidu.com -

#8.公民社會- 維基百科,自由的百科全書

公民社會(英語:civil society)是由圍繞共同的利益、目的和價值上的非強制性的集體行為所組成的一種共同狀態。它不屬於政府的一部分,也不屬於企業的的一部分。 於 zh.wikipedia.org -

#9.「公民社會」袪魅 - 苦勞網

流行理論強調公民社會組織獨立於政府的外部效應,事實卻是公民社會的內部效應比如民主技能訓練,恰恰更能促進民主。 當前,公民社會(civil society)理論 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#10.“公民社会”概念与中国现实- 高丙中 - 知乎专栏

“公民社会”在中国是一个西来的概念,对应于英文的civil society。 ... 字面上只讲与官方的区别,没有明示这个社会的属性(没有兼顾Civil的意涵),难以 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.台灣聯合大學系統96學年度碩士班考試命題紙 共 頁第 頁

二、Michael Edward(2008)在公民社會(Civil Society)第2版專書中指出,公民社會可以提供一個極有價值的架構,讓我們了解與 ... 請問公共領域的意涵與特徵為何? 於 140.115.170.1 -

#12.第十五章可持續發展

在民主政體中,公民社會(civil society)的健全發展,使個人、政府、非政府組織(NGOs)及商人有效的互動,或許能摸索出可續 ... 戴華(1993)永續發展的規範意涵。 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#13.哈伯瑪斯的公民社會 - 南華大學

台灣社會在解嚴之後提出的civil society以「民間社會」論為主,強調國家與社會的對立關係。也可以說因國家權力下放,社會才能和國家對抗。在資本主義發展 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#14.慈濟功德會與公民社會的探討– 公共領域的觀點

一、“civilsociety”不同的語譯和意涵 civil society 這個概念在一九八○年代開始於台灣社會發展起來,顧忠華. (2005:192)認為,當時台灣逐漸脫離了原 ... 於 web.thu.edu.tw -

#15.成功大學電子學位論文服務

Civil Society. 學科別分類. 中文摘要, 地方政府的行政中立問題,在 ... 呂育誠:〈課責觀點下行政中立的意涵與落實途徑〉,《考銓》,第23期(2000年7月),頁68-80。 於 etds.lib.ncku.edu.tw -

#16.公民社會Civil Society - 第 4 頁 - Google 圖書結果

其後又朝著civilization (文明)的意思演變,再結合 polis(城邦、政治),產生更複雜的公民政治參與意涵。所以光是「公民社會」概念在西方觀念史的脈絡中,就充滿著豐富的 ... 於 books.google.com.tw -

#17.公民德性、市民社會與主權國家 - Amazon AWS

份子的政治評論中,「市民社會」被賦予一種解放與自主的意義:意即, ... 依照一般性的解釋觀點,「市民社會」(civic society)源於亞里斯多. 於 ntupsr.s3.amazonaws.com -

#18.一、何謂公民社會(civil society)?其與民主政治的建立有何 ...

茲就公民社會之意涵及其與民主政治之關係分述如下: (一)公民社會之意涵1.所謂公民社會(civil society)係指圍繞共同的利益、目的和價值上的非強制性的集體行為。 2. 於 yamol.tw -

#19.淺談現代公民社會與公民素養 - 臺中市教育電子報

首先針對現代公民社會之定義與內涵進行說明,英文的civil society 可以 ... 綜合上述現代公民社會之定義與其相應之公民素養意涵,其不外於涵養多元 ... 於 epaper.tc.edu.tw -

#20.政治學 - 高點教育出版集團

請說明有限理性模型的意涵。(25分). 試題評析 ... 三、何謂「公民社會」(civil society)普特南(Putnam)在《獨自打保齡球》(Bowling Alone). 於 news1.get.com.tw -

#21.之後: - 社區發展季刊

(community)一詞的意義不盡相同。在. 網際網路或電子通訊發達的社會裡, ... 社區發展或社會發展之意涵。譬如說,世 ... 構歐洲公民社會」(building civil society. 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#22.110高考三等【政治學】考題命中 - 志光旗艦商城

請說明有限理性模型的意涵。(25分). 【命中】 ... 三、何謂「公民社會」(civil society)?普特南(Putnam)在《獨自打保齡球》(Bowling Alone) ... 於 www.sir.tw -

#23.2015 Spring: The Comparisons of Civil Society Among China ...

Civil Society 最原初的意義,其實是泛指「市場」,是一種相對於「國家」而存在的自主力量,也在這種新興力量的啟迪下,「自由」與「權利」的概念才 ... 於 iics.nctu.edu.tw -

#24.第四章「博愛」社群之構成

研究者認為譯名不同,對civil society 的意義詮釋也會有所不同,因此,回歸到Sandel. 的主張,Sandel 強調公民資質,主張公民德行的培養,其探討公民的範圍也不限於政治. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#25.公民社會或市民社會(Civil Society)是指圍繞共同的利益 - 華人百科

作為對自由競爭時期資本主義公民社會與政治國家相分離的社會現實的觀念反映,現代意義的公民社會理論在黑格爾和馬克思那裏形成。他們套用“政治國家--市民社會”的兩分法來 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#26.(PDF) 概念化政府组织的非政府组织 - ResearchGate

最后,我们推论了GONGO 的成长对世界上的国家与社会关系. 的影响与意涵。 关键词:政府组织的非政府组织(GONGO);NGO 的职能和活动;公民社会理论;. 於 www.researchgate.net -

#27.教學大綱_108_1_0012 公民社會 - 朝陽科技大學

... of society, and facilitate the consciousness and action of civil society ... 報告第10週:第10週:政黨與政黨關係第11週:第11週:非營利組織的意涵與功能 ... 於 admin3.cyut.edu.tw -

#28.110年公務人員高等考試三級考試試題

請說明有限理性模型的意涵。(25 分). 二、在現代社會中,「政治傳播」(political ... 三、何謂「公民社會」(civil society)?普特南(Putnam)在《獨自打保齡球》. 於 wwwq.moex.gov.tw -

#29.马克思市民社会思想的源流及其当代影响 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

除了这一用法,法语还有 L'etate civil 一词与英文 civil society 相近, ... 就是对词语背后所蕴含的文化的考察,所以要理解词语的演变必须说清楚词语所内蕴的文化意涵。 於 books.google.com.tw -

#30.關於「市民社會」的幾點思考

Civil society 不再. 是與野蠻、自然狀態相對的概念,而. 是與自然社會(家庭)和政治社會(國. 家)相對的概念。在這個意義上,人. 們常稱黑格爾是將civil society與國家. 從概念 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#31.公民社會與核心課程【杜文仁】

「公民社會」是英文civil society的對譯,原先是十八世紀一群蘇格蘭思想家,如 ... 土地,這幾個被「資本體制—公民社會」壓制的向度來談,有「否定」、解構的意思在。 於 tcu.taconet.com.tw -

#32.誰來建構公民社會?∗ - 空中大學

civil society 終會轉變為與國家或政府對立的徵兆(郭博文,1997:33)。 ... 會」將公民權僅侷限於「市民」層級,且過度強調經濟與階級的意涵。而在「公. 於 ir.nou.edu.tw -

#33.市民社會概念的歷史演變 - Devil Red - 痞客邦

“Civil Society”一詞既可譯爲市民社會,又可譯爲公民社會,還可譯爲文明社會,它本身也包含有這樣三重意思。古典市民社會理論家往往同時在上述三重 ... 於 devilred.pixnet.net -

#34.CIVICUS 公民社會指標的初探 - 客家委員會

Key Words: Civil Society, Civil Society Index, Hakka Social Group ... 因此,可以發現公民社會對當代民主化的政治意涵,成為社會發展之契. 於 www.hakka.gov.tw -

#35.公民社會的自主性原則及其組織條件- 政大學術集成

The Principle of Autonomy in Civil Society and the Conditions of its Orginization. 作者: 林勝偉. Lin, Sheng-Wei ... 第一節公民社會概念的發展歷程及其當代意涵 於 ah.nccu.edu.tw -

#36.志願服務的轉型:公民社會的觀點,第三部門學刊,智勝文化

The Transformation of Volunteering: A Perspective of Civil Society. 作者. 張英陣. 中文摘要. 公民社會之理想為追求一個良善社會,且肯定每個人都有權利共同建構良 ... 於 www.bestwise.com.tw -

#37.公民社會Civil Society - Michael Edwards - Google Books

chpater 1 導論這個大理念到底是什麼意思? 15. chpater 2 作為社團生活的公民社會. 37. 於 books.google.com -

#38.國防治理的本質:批判途徑的觀點

Keywords: defense governance, civil society, armed force, democratic control ... 含著豐富的意涵,而受到社會科學眾多學科的歡迎;然就現象面與實務面而言,. 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#39.社會資本對台灣社區發展之政策意涵*

關聯性,並嘗試提出社會資本對台灣社區發展的政策意涵。社會資本之「膠」. 與「潤滑劑」功能的發揮,對相對劣勢 ... Generating Social Capital – Civil Society and. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#40.公民社會 - MBA智库百科

公民社會或市民社會(Civil Society)是指圍繞共同的利益、目的和價值上的非強制性的集體行為。它不屬於政府的一部分,也不屬於盈利的私營經濟的一部分。 於 wiki.mbalib.com -

#41.社区治理:公民社会的微观基础

摘要: 本文试图通过分析“civil society”和“community”两个概念的具体内涵在中国学术话语中的变化历程,在一定程度上显示中国城市基层社区中公民社会的微观基础,以及这 ... 於 html.rhhz.net -

#42.Civil Society的意义嬗变及其内在逻辑_理论法学 - 中国民商法律网

在启蒙时代,Civil society具备了时间的向度,成为历史进化论的表达者,指从初级社会发展而来的法治的社会,它保存了“科学”的意涵,但同时具备了伦理 ... 於 old.civillaw.com.cn -

#43.應用網絡程序分析法解構大學生的公民社會觀偏好之

本研究並除了加以討論公民社會價值的優先順序之意涵,進一步針對. 這些指標所形成公民社會 ... Skelly(2010)指出全球公民社會(global civil society)即擁有良好. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#44.公民社會的限制-台灣環境政治中的結社藝術

公民社會的限制- · The Limit of Civil Society: The Art of Association in Taiwan's Environmental Politics · 何明修(Ming-Sho Ho) · 公民社會 ... 於 www.airitilibrary.com -

#45.目次中華民國一 五年一月第八卷第一期(原考銓季刊)

Invited Essay—The Trend of the Development on Civil Society in the Field of Public Administration ............................. Chin-Kuei Chen 1. 於 ws.exam.gov.tw -

#46.則包含該關鍵詞出現在任一欄位(含基本資料及摘要)的所有計畫

國際非政府組織與中國大陸公民社會的跨國聯結---互動模式之分析與民主化的意涵. 計畫主持人: 林德昌系統編號:PF9801-1894年度:98當年度經費: 648 千元 關鍵字:. 於 www.grb.gov.tw -

#47.公民社會

公民社會(civil society)是一聚合概念(aggregate concept):此一概. 念顯示在公民之間與在社會之中,具有許多相互溝通,而對於形成社會制. 度與公民的價值觀念, ... 於 www.wunan.com.tw -

#48.公民社會- 教育百科

名詞解釋: 公民社會(civil society)或稱市民社會、民間社會,意指由具有自我意識與政治意識之獨立個人所組成的平等社會。現代意義的公民社會與西方資本主義的成熟有 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#49.哈伯馬斯的民主理論| 誠品線上

... 領域之後:延伸與應用公民社會一、公民社會與民主二、civil society:概念分析三、哈伯馬斯論公民社會四、結論審議民主一、審議民主再探二、審議民主的重構與意涵 ... 於 www.eslite.com -

#50.從公民社會到全球公民社會--趙忠傑 - 隨意窩

從公民社會(Civil Society)到全球公民社會(Global Civil Society). (一)公民社會. 十八世紀初哲學家黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 於 blog.xuite.net -

#51.公民社會 - 第 329 頁 - Google 圖書結果

回答這些問題前,我們必須先釐清什麼是civil Society。它的定義相當歧異一從最基本的 ... 當然,這些定義,從最簡單到最複雜的要求,都具有相當的規範性意涵。 於 books.google.com.tw -

#52.TAEF Currents

universal values and the network of civil society into its foreign policy ... 略的意涵遠超過原先所設定的政策說明與期待。8. 於 www.taef.org -

#53.公民社會的想像與福利社會的「社會」改革 - TACWS

E+ [email protected]. 全國社區工作教育資源與社區 ... 當然有其獨特的制度文化和結構意涵。 ... “Animadversion upon Civil Society and Civic Virtue in the. 於 www.tacws.org -

#54.曼德维尔格言的三重意涵与“政治社会”的现代转变

ZHAO Yutao. The Triple Meaning of Mandevillean Maxim and the Modern Transformation of “Civil Society”[J]. Chinese Journal of Sociology, 2021, 41 ... 於 www.society.shu.edu.cn -

#55.民族認同與公民社會: 以兩岸的發展為例

In the last part, the essay introduces Appadurai's five globalized landscapes and tries to construct a civil society across the strait. It seems to realize the ... 於 sc.hs.yzu.edu.tw -

#56.嶺南大學文化研究E-Maganize_公共領域Public Sphere_孫樂川

一般而言,「公」為最高統冶管理中心;「共」為平等、分享、協作的意思。 ... 他認為「公共領域」的孕育或開展需要先有具理性特質的公民社會(civil society) 的形成為 ... 於 www.ln.edu.hk -

#57.中國大陸公民社會發展與民主化未來之研究

The Study of the Development of China Civil Society and Democratization ... 〈全球化與全球治理對我國公共政策研究之影響:並兼論此影響在兩岸關係研究之意涵〉。 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#58.104 年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試試題 - 公職王

範圍不同:國家為「包容式社團」(inclusive association),其涵蓋範圍較廣到所有 ... 政黨的意涵. 政黨定義: ... 四、何謂公民社會(civil society)? 於 www.public.tw -

#59.解嚴後民眾社團參與的變遷:時期與世代的效應與意涵

The effectiveness of democracy and the development of civil society depend on active participation in social organizations. We merged eight years of data on ... 於 www.tjs.org.tw -

#60.國際社會企業組織與中國大陸草根性公民社會的發展 - 月旦知識庫

... organization,civil society,本研究,月旦知識庫-文獻檢索站,提供期刊、論著、 ... 調查國際社會企業組織如何與中國大陸草根NGO協力外,並聚焦在社會企業意涵與 ... 於 lawdata.com.tw -

#61.我國「公民社會」的學術研究圖像: 期刊文章的內容分析初探*

「公民社會」(civil society),是一個看似簡單卻又難以界定 ... 意涵,本節先從歷史學的觀點探究早期公民社會的概念內涵及其演. 於 scups.ppo.scu.edu.tw -

#62.充實社會資本之研究 - 國家發展委員會

因此,本研究除了針對社會資本的發展與政策意涵,提出相關的歷史脈絡的 ... (“Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective", ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#63.曼德维尔格言的三重意涵与“政治社会” 的现代转变 - ebsco

人为建立civil society,但其三种不同形式分别指向政治社会、文明社会、市民. 社会三重意涵, 集中体现了这一概念由霍布斯和自然法学派向苏格兰政治经. 於 search.ebscohost.com -

#64.9901公民社會與法治Civil Society and Constitutional Democracy

課程安排上,將由台灣民主化的政治社會過程脈絡出發,討論各國公民涵意、國家與社會關係、政治共同體、公民權與公民資格citizenship、國家權力與憲政 ... 於 www.tocec.org.tw -

#65.公民社會是什麼?

所謂civil society 是指自由社會中,人民在憲法保障. 之下,自由結社所形成的各種團體。 人民自由結社的結果,當然會產生多樣性,因為每一個民間結社的目的不一. 定相同。 於 homepage.ntu.edu.tw -

#66.[梁治平]“民间”、“民间社会”和CIVIL SOCIETY · 中国民俗学网

(注:结果是“民”同时包含“公”、“私”两种含义,比如一方面,人们可以把民意视为公意,把民害译为公害,另一方面又可以将民田、民宅读为私田、私宅。)正好比“天下”比较“国 ... 於 www.chinafolklore.org -

#67.論公民憲政主義下的臺灣防疫模式(Taiwan's Fight Against ...

基於臺灣民主憲政轉型的脈絡,以及新冠肺炎因應上具有特色的模式,本文更聚焦臺灣的疫情因應,並延伸分析其於憲政主義上的意義與流動。 本文發現,臺灣在國際參與欠缺的 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#68.黑格爾《法哲學原理》中的市民社會:英譯版編者導言節譯

... 開來的特定機制(institution):Hegel 稱之為「市民社會(civil society)」。 ... 的社會認同,稱之為Bürger,在法文中是bourgeois 的意思,而與citoyen 不同。 於 medium.com -

#69.中華傳播學刊Chinese Journal of Communication Research

關鍵詞(英), corporate citizenship, civil society, corporate social responsibility, media coverage. 中文摘要, 本研究以公民社會概念為基礎的企業公民意涵,說明 ... 於 cjctaiwan.org -

#70.civil society 中文 - 英語翻譯

civil society 中文中文意思:民間社會...,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋civil society的中文翻譯,civil society的發音,三態,音標,用法和例句等。 於 tw.ichacha.net -

#71.96年特種考試地方政府公務人員三等考試政治學線上測驗

何謂公民社會(civil society)?其與民主政治的建立有何關係? ... 試說明「新制度論」(new institutionalism)的意涵及其限制。 題型:申論題; 難易度:尚未記錄. 於 www.tkbtv.com.tw -

#72.“公民社会”概念与中国现实

“civil society”曾出现“市民社会”、“民间社会”和“公民社会”等3 种译法。在马克思主义经典文献中通译 ... 相通,但是在社会意涵上却不同,因为active. 於 www.shehui.pku.edu.cn -

#73.國立彰化師範大學97 學年度碩士班招生考試試題

意涵 (請詳細說明是什麼理論?是誰或是哪本書所提出? ... 三、請說明公民社會(civil society)與民主政治(democracy)的意涵,又公民社會與民主政治. 間的關連性為何? 於 olis.ncue.edu.tw -

#74.吳介民、李丁讚,2005,傳遞共通感受:林合社區公共領域 ...

化,則是輕忽了現代西方民主實踐和論述中的豐富意涵,特別是在於 civil society ... 『市民社會的公共領域』(the public sphere of civil society)這種說法」. 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#75.Part 1 公民社會篇001

本書對於「公民社會」(Civil Society)這個主題,除了概念和理論上的論 ... 在台灣這個「場所」展現出來的實質意涵,以賦予這類理論思考更切合在地經驗的. 生命力。 於 www.angle.com.tw -

#76.公民社會發展與心靈環保

執不定時,應該要回到「公民社會」最原始的意涵是什麼?否. 則我們目前對於公民社會的詮釋,只能說是從 ... 公民社會指標(Civil Society Index, CSI),是學術上研究公. 於 mindlife.dila.edu.tw -

#77.Civil Society Cyber Shield - KKTIX

台灣擁有在國際間相當知名的開源社群,亦有著極為活躍的公民社會。為了促進這兩個社群之間的交流,開放文化基金會國際交流組與華人民主書院、台灣駭客協會、台灣人權 ... 於 cscs.kktix.cc -

#78.9 審議民主與法治國理想: 哈伯馬斯的民主觀

的意義上,這其實是對程序民主的規範意涵導向建立法治國理想的一種. 企求,從這個角度審視哈伯馬斯所 ... 綜上,公共領域實際承擔了公民社會(civil society)發展的. 於 ge05.nutc.edu.tw -

#79.課程發展與設計: 社會行動取向 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

根據徐敏雄( 2001 )的研究, civic (公民)分別代表兩種意涵:(一)為古希臘雅典時代社群式的小型邦式共和國, ... 徐氏同時區分 civil (民間)涵括兩種意義:(一)免於他人 ... 於 books.google.com.tw -

#80.公民社會(Civil society)(下) - TomasTso 的部落格

(He underlined the crucial role of civil society as the ... 等等都是公民社會關注的焦點,公民社會的意涵及主張正在發展中----各種學術的新觀念也 ... 於 blog.udn.com