mook西班牙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬克.庫辛思寫的 世紀電影聖經:從默片、有聲電影到數位串流媒體,看百年電影技術的巨大飛躍,如何成就經典 和凱倫・維根,卡洛琳・維特爾的 從地圖上的時間看歷史:從地理大發現到數位時代500年的百幅地圖,如何改變我們對世界的看法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站請問在葡萄牙有什麼值得買的東西呢? ««« 查看完整圖文版也說明:我看過mook (葡萄牙、西班牙、摩洛哥三本合一的那冊)裡面提到葡萄牙人很喜歡公雞,所以有很多公雞的飾品,還有小小裝飾的磁磚。請問還有其他的嗎?

這兩本書分別來自墨刻 和墨刻所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 羅國瑛的 從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界 (2021),提出mook西班牙關鍵因素是什麼,來自於古道、文化觀光、世界遺產、淡蘭古道、楊廷理、長距離步道旅行。

而第二篇論文國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 連德仁所指導 吳靜如的 精靈插畫視覺造形應用之研究─以自然型態為例 (2015),提出因為有 角色設計、插畫、幻想、神話、象徵的重點而找出了 mook西班牙的解答。

最後網站「MOOK 自遊自在西班牙」 全部商品共2 筆則補充:MOOK 自遊自在西班牙價格推薦共2筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。

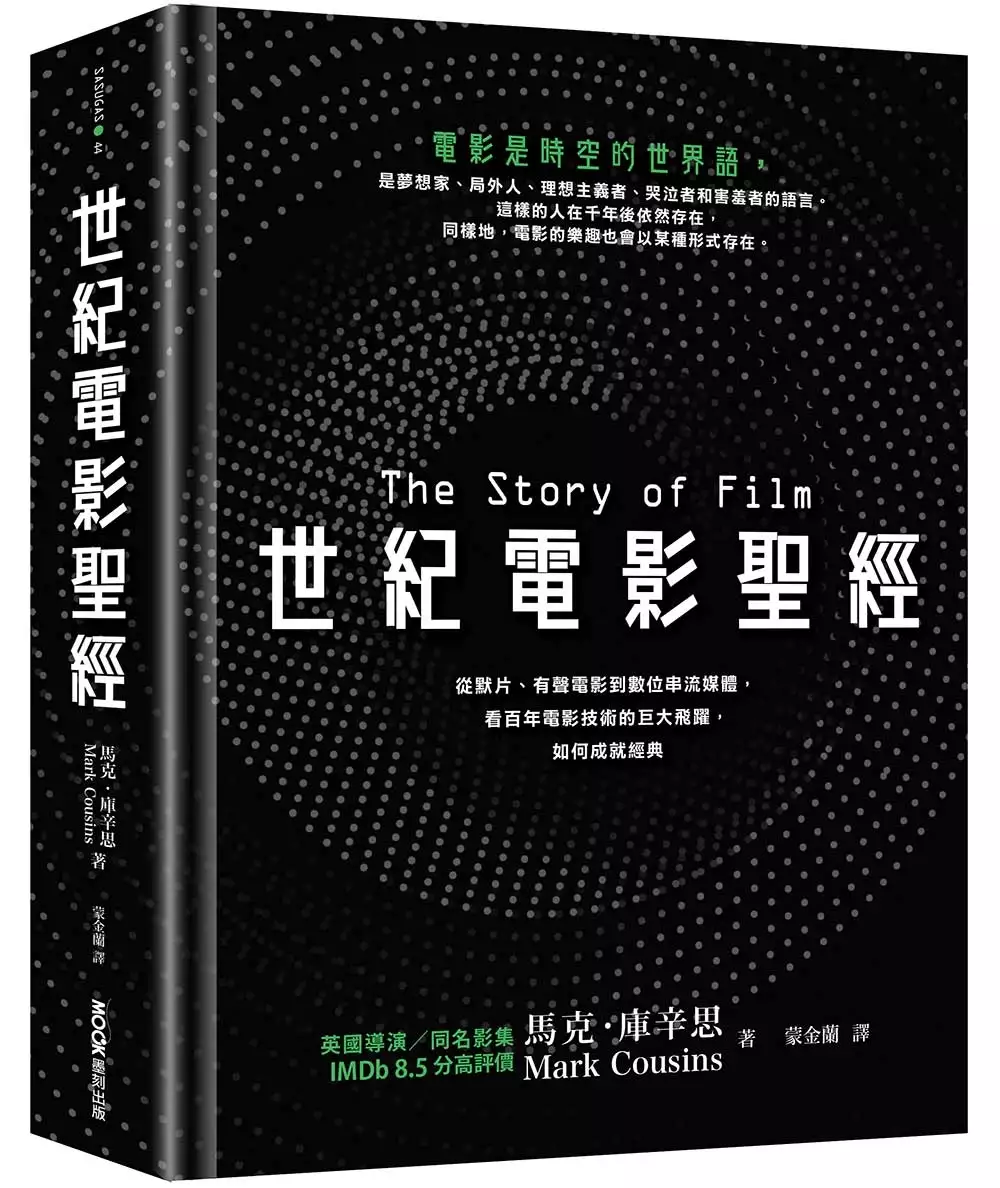

世紀電影聖經:從默片、有聲電影到數位串流媒體,看百年電影技術的巨大飛躍,如何成就經典

為了解決mook西班牙 的問題,作者馬克.庫辛思 這樣論述:

電影是時空的世界語, 是夢想家、局外人、理想主義者、哭泣者和害羞者的語言。 這樣的人在千年後依然存在, 同樣地,電影的樂趣也會以某種形式存在。 這是一個關於創新的故事,它為聰明的普通觀眾而寫, 而聰明的觀眾推動了電影的創新。 本書之所以有價值, 它並不只是以編年史的方式在介紹電影媒體, 而是提取的都是一些偉大的電影。 世界電影在今天已經發展成最廣為流傳的藝術形式, 過去一些晦澀難解的作品,只要稍加詮釋,都會變得晶瑩透徹。 本書探討的重點,主要放在最具創發性的電影, 不管這些電影是在什麼時代、什麼地方製作的。 作者並未對個別影片的情節細加解說, 只盼讀者在閱讀之後,能親自走訪, 實際

去發現電影的繽紛與奧妙。 本書探討的並不光只是西方電影,而是世界電影; 並不以西方掛帥,而是主張非西方電影也有其獨特的表現。 本書也企圖主要聚焦在電影製作的核心創意人物──導演, 不只因為我們在銀幕上所看到、聽到的一切都歸功於導演, 更因為導演是讓靜態的劇本文字在銀幕上生動起來的主宰。 許多電影之所以成功,固然要靠演員、編劇、製片、剪接等人員的通力合作, 但導演是把這些創意元素組合在一起的靈魂人物。 【本書簡介】 🎬 無聲電影 從無聲電影開始談起,不僅囊括好萊塢的主流電影, 也針對歐洲、日本、華語世界、印度、伊朗等曾經引領世界風潮的各國電影, 進行深入淺出的剖析,讓影迷們有所依循,茅塞頓

開。 這時期,探討了早期電影令人驚豔稱奇的技術表現, 以及西方電影如何將這種技術表現,轉化為敘述性的創作媒介。 另外也談到第一次世界大戰之後,電影工業對電影製作的控制。 日本電影在這幾年走的是另一種途徑,作者對兩者間的基本差異有所著墨。 🎬 有聲電影 1927年之後,隨著電影歷史下一個偉大時代的開始,世界各地的電影開始發聲。 起初,因為設備笨重,有聲電影是呆板的, 觀眾會聽到生硬的談話、人們唱歌、關門和狗叫等雜音; 然後,電影製作人發現, 透過聲音,劇中角色可以表達出他們的想法,來使他們的電影更加親切。 有聲電影時期,探討的是東方電影的興起、好萊塢的浪漫電影, 以及寫實主義電影的

傳承及其影響。 此外,也會談到1950~1960年代西方電影的流行與拓張, 還有1970~1980年代世界電影的巨大分歧。 🎬 數位電影 1990年代,世界上每一個地方都對電影的復興充滿信心。 伊朗導演製作出令人驚訝的原創性電影、澳洲和紐西蘭出現一段全盛期; 東歐和北歐不僅推出偉大的新作,而且還出現了一個重要的新美學運動。 1990年代末期,南韓、泰國和越南製作了最出色的電影。 數位化電影製作技術改變電影,甚至比聲音的出現更為徹底。 電影可能以錄影機拍攝、攝影機的尺寸有如一片麵包或更小、 使用兩個工作人員而不是十個或更多、在家用電腦剪輯、在簡單的錄音設備上配音…… 電影製作的世界不

再那麽高不可攀,不再只有少數幸運兒才得其門而入。 在上一代,我們在電影院乖乖坐定看電影; 如今,我們都在家用Netflix等串流平台, 可以按下暫停鍵,去上個廁所、接聽電話或打開APP叫美食外送。 串流媒體讓電影直接進入電影愛好者的生活……

從淡蘭古道出發-讓文化觀光走入國際世界

為了解決mook西班牙 的問題,作者羅國瑛 這樣論述:

雪山隧道,拉近臺北盆地與蘭陽平原之間的空間與時間距離。常言道,路是人走出來的,回顧過往沒有公路的年代,原住民與來自閩粵兩省漢移民往來臺北盆地與蘭陽平原之間,乃是以雙腳在雪山山脈北段山林裡走出一條條的山徑形成淡蘭古道。「文化」乃是人類在生活過程中,經過日積月累所創造出來的事物、經驗與傳承。文化觀光,為九十年代以降國際旅遊市場的趨勢。觀光旅遊事業的永續發展,如何引發旅客的「重遊意願」為關鍵要素。走馬看花的旅遊方式與旅遊行程,內容貧乏的觀光資源與觀光景點,缺乏「旅遊吸引力」,甚至因為「旅游形象」不佳,導致旅客的「旅遊滿意度」得不到高度評價。文化觀光,可以提供具有深度的旅遊方式與旅遊行程。為了保護世

界各地珍貴的文化遺產、自然遺產免於遭受天然災害影響或是人為的破壞,聯合國教科文組織,推動將世界各國及各地區擁有傑出普世價值的文化或自然資產,登錄於世界遺產名單,藉由國際間的合作達到保護世界遺產的目的。做為文化資產以及觀光資源,古道是前人留給後人的文化遺產。淡蘭古道,曾經有凱達格蘭族與噶瑪蘭族的足跡。清嘉慶17年(1812),蛤仔難納入大清帝國版圖,設置噶瑪蘭廳隸屬臺灣府,楊廷理,做為關鍵人物之一,三度進出臺灣,多次出任臺灣知府(含署理),五次入蘭,擘劃開蘭事宜,以重要推手相稱當屬實至名歸。淡蘭古道蘊含豐富的歷史性、文化性以及自然生態的多樣性,結合國際間「長距離步道旅行」的風潮,藉由推廣淡蘭古道

引發旅客個人的「旅遊動機」以及觸動旅客個人的「旅遊意向」,帶動我國臺灣地區不同類型文化觀光資源建構的「旅游形象」和「旅遊吸引力」,成為國際旅遊市場境外遊客來臺旅遊的目標。

從地圖上的時間看歷史:從地理大發現到數位時代500年的百幅地圖,如何改變我們對世界的看法

為了解決mook西班牙 的問題,作者凱倫・維根,卡洛琳・維特爾 這樣論述:

地圖反映的不只有空間,還有時間。 地圖也為我們指出過去、現在和未來,人類時間和宇宙時間。 ???? 一張風景湖畫竟是了解地球年齡的窗口; ???? 語言學家也用地圖研究語法; ???? 地質學家啟發了心理學家研究人腦如何理解深度時間; ???? 利瑪竇一人影響了古代東亞國家的地圖文化; ???? 美國南北戰爭竟讓美國歷史底圖短時間內蓬勃發展…… 本書指出在當今數位地圖把時間感插入地圖空間媒介的舉措,在縱觀過去五百年之間早已存在。 合編本書的兩位史丹佛大學歷史教授凱倫・維根和卡洛琳・維特爾集結了著名學者來研究世界各地的地圖是如何描繪時間, 著眼於西班牙、美洲、歐洲、美國和亞洲所繪製的地圖

, 從阿茲特克人繪製的特諾奇提特蘭地圖,到早期的現代日本人重建西方入侵之前的懷舊地景風貌的地圖, 再到十九世紀美國人努力解決「深度時間」(deep time)的新概念等等一一探究。全書可分為三個部分: ????第一部分 亞太平洋 東亞的地圖文化,可以說是世界上最古老的連續地圖傳統發源地。 我們通常認為歷史地圖學最早出現在近世早期的歐洲,但實際上在大致相同時期的亞洲卻有其獨立的歷史。 正當歐洲的相關人事物影響了亞洲歷史地圖學的發展,如利瑪竇等耶穌會士所扮演角色的重要性, 編者亦展示了亞洲特有的企圖、恐懼及希望如何塑造當地歷史地圖學的實務現象。 ????第二部分 大西洋世界 這裡提出三

種截然不同的時間地圖,每種都是近世早期大西洋世界不同文化背景的產物: 阿茲特克地圖是如何對西班牙殖民政權所強加的時間和空間觀念上進行隱性的批判、 歐洲製圖師、雕塑家及畫家如何運用「面紗」表現時間在揭開與隱藏新知識方面的角色, 以及看似和地圖學沒什麼直接關係的語言學語法圖。 ????第三部分 美國 在十九世紀及二十世紀初,一系列的地圖精心繪製了屬於美國的全新故事, 在不斷擴大的領土上展開,原住民被清空、被「進步」的無情力量給填滿。 同時,其他的時空探索也跟著出現,比如第一批試圖將十九世紀驚人的新深層時間概念視覺化的地圖,它們用十億年的地球年齡取代了《聖經》中所規定的傳統六千年紀年法。 【

本書特色】 ????本書收錄來自亞洲、美洲和歐洲100多幅精彩的彩色地圖和插圖,對於地圖從古到今有濃厚興趣的人,本書絕對不容錯過。 ????從地圖開始出現的500多年前,到現今的數位地圖,本書介紹各類型的地圖技術,也從中分析它們的優缺點。 ????透過世界各地的地圖文化和地圖繪製技術,揭露人類如何透過地圖訴說歷史,甚至發展出可以表現時間流動的地圖。 ????本書也討論連結過去、現在和未來,人類時間和宇宙時間的「深度時間」:地球甚至是宇宙的時間從哪裡開始,盡頭又在哪裡呢?

精靈插畫視覺造形應用之研究─以自然型態為例

為了解決mook西班牙 的問題,作者吳靜如 這樣論述:

人在現代所處的生活環境中,充滿了壓抑的心情,需要透過假設人物或角色暫時的轉換移情或想像來滿足心裡期待又嚮往的心靈異想世界。在不少以「精靈」為題材的視覺創作中,發現精靈的角色跟人類頗為相似,除了有似人的外表又長出人類以外奇特的造形及功能,是人類藉由「精靈」來反映自己在現實中的寄望與心靈夢想上的慾望。本研究以「精靈」在地、水、火、風自然系統中的四大元素為探討範圍,從傳統信仰、神話故事、數位應用上精靈所表現出來的視覺藝術及一些創作作品給予觀者的視覺形象、個性特質與傳遞的精神,歸納分析四系統中「精靈」的類型。以文本分析做文獻作品的研究探討,採用方便取樣分析於「地、水、火、風」中精靈各別的視覺造形,結

合深度訪談的方式,針對檢選創作者、插畫家進行訪談,從受訪者中探討人們對「精靈」的認知與衍生的象徵意義和幻想世界中,獲得創作設計者、插畫家對「精靈」運用於插畫作品的形式與表現,以及在數位傳播媒體上的形象與文化產業延伸的發展,精靈在自然系統中更具體的關連,精靈不只是虛幻想像那麼簡單,而是反映著人類思維的信仰、心靈,並且越來越多產業賦予精靈可愛、正面形象,形成精靈有撫慰大眾的魔力,間接療癒了人們,將衍生於自然系統中相對關係的精靈有系統且實質的論述。

想知道mook西班牙更多一定要看下面主題

mook西班牙的網路口碑排行榜

-

#1.西班牙蒜蝦|經典下酒菜自己做最美味|Gambas al ajillo. ...

... 最美味的小菜不過如此啊~ #西班牙蒜蝦#Gambasalajillo #GarlicShrimp #橄欖油 追蹤MOOK玩什麼粉絲團➩https://reurl.cc/GreVRW 想看MOOK玩 ... 於 www.youtube.com -

#2.MOOK.日文|外文出版

誠品線上外文出版的MOOK.日文區內容豐富且類別多元,提供類別含人文科學電腦、手作工藝、生活休閒、流行時尚、旅遊情報等。 於 www.eslite.com -

#3.請問在葡萄牙有什麼值得買的東西呢? ««« 查看完整圖文版

我看過mook (葡萄牙、西班牙、摩洛哥三本合一的那冊)裡面提到葡萄牙人很喜歡公雞,所以有很多公雞的飾品,還有小小裝飾的磁磚。請問還有其他的嗎? 於 www.backpackers.com.tw -

#4.「MOOK 自遊自在西班牙」 全部商品共2 筆

MOOK 自遊自在西班牙價格推薦共2筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#5.西班牙LLADRO雅緻瓷偶品牌MOOK附棉質托特包.刺繡手巾

書名: 西班牙LLADRO雅緻瓷偶品牌MOOK附棉質托特包.刺繡手巾| 語言: 日文| ISBN: 9784796689434 | 出版社: 寶島社| 出版日期: 2012/02/01 | 類別: 藝術 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#6.Mook西班牙的價格推薦- 飛比2023年07月即時比價

Mook西班牙 價格推薦共7筆。另有mook、millymook dozer、mookie betts。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#7.耗時百年建造世界奇觀聖家神殿座落西班牙

西班牙 著名地標,華麗神聖的天主教堂– 聖家堂(Sagrada Família), ... 建築風格屬「加泰隆尼亞現代主義」(攝影/MOOK景點家高嘉俊) 總共18座高塔已 ... 於 n.yam.com -

#8.西班牙:馬德里.巴塞隆納.安達魯西亞 - 第 208 頁 - Google 圖書結果

西班牙 :馬德里巴塞隆納安達魯西亞 Facebook粉絲團 MOOK Hwww . mook . com . tw 定價360元發行公司城邦書號KV4015 初版2018年12月 ISBN978 - 986 - 289 - 439 - 2 ... 於 books.google.com.tw -

#9.西班牙

西班牙 ,再發現:跟著中文官方導遊深度行(疫後最新修訂版) ... 巴塞隆納+西班牙深度行二書(新版) ... 一個女子的朝聖之路,西班牙徒步壯遊攻略(修訂版). 於 24h.pchome.com.tw -

#10.西班牙- momo購物網- 好評推薦-2023年4月

西班牙. 上一個商品 下一個商品 品號:10856838. 電子書. 折扣後價格295元. 實體書. 折扣後價格379元. 04/25~05/02 樂閱暢讀:79折. 滿 1 件享79 折 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#11.Mook自遊自在No.25 - 西班牙

在YesAsia.com購買"Mook自遊自在No.25 - 西班牙",免郵費優惠!在此找到產品墨刻編輯室, , 墨刻出版股份有限公司及人氣的台灣書刊. - 北美網站. 於 www.yesasia.com -

#12.西班牙旅遊帶回來的料理來到賽哥維亞(Segovia )這個 ...

38 likes, 0 comments - mook.328 on December 16, 2022: "西班牙旅遊帶回來的料理來到賽哥維亞(Segovia )這個小鎮最著名的除了那..." 於 www.instagram.com -

#13.打國際電話教學& 國碼、冠碼整理 - Aerobile - 翔翼通訊

西班牙 Spain, 34, 7. 斯里蘭卡Sri Lanka, 94, 0. 蘇丹Sudan, 249, – ... 旅遊MOOK景點家,史上最強旅遊APP 登場! 歐洲上網 · 【俄羅斯上網】怎麼辦? 於 blog.aerobile.com -

#14.西班牙‧葡萄牙‧摩洛哥

書名:西班牙‧葡萄牙‧摩洛哥,簡介:不論在地理或歷史,西班牙、葡萄牙和摩洛哥都有著一段 ... 出版日期:2004-07-05 書系:MOOK自遊自在系列 規格:112頁/ 21cm×28cm. 於 www.cite.com.tw -

#15.星巴克5大最新車道型門市太美!暑期尾聲出遊經過別錯過

... 開幕,以「城市綠地與鳥共生」意象打造的桃園春日門市,門市外觀特別包覆以西班牙進口複合木皮板, ... 》https://www.mook.com.tw/article/33389. 於 today.line.me -

#16.[LIVE] Gemini Fourth My Turn Concert Day01 - 看板ThaiDrama

Lunakaoru: 這首是西班牙文? 08/26 17:50 ... Lunakaoru: 當年他們4個同個比賽認識進GMMTV評審好像之一是Mook 08/26 17:58. 於 www.ptt.cc -

#17.TRAVELER luxe旅人誌 07月號/2019 第170期

隆達火車站位於新城區的北邊,可搭乘每30分鐘一班的小巴士前往城中心的西班牙廣場(Plaza ... Spain. text Sherry•MOOK photo MOOK 西班牙白色山城在山城與小鎮間流浪, ... 於 books.google.com.tw -

#18.西班牙

馬德里經典漫遊:百年老店‧酒館食旅‧10條主題路線‧14個特色小區. 作者:胡嘎. 79折優惠價$379. 西班牙,再發現:跟著中文官方導遊深度行【疫後最新修訂版】. 於 www.books.com.tw -

#19.Mook 西班牙葡萄牙

喺Hong Kong,Hong Kong 買Mook 西班牙葡萄牙. 喺書本及雜誌- 旅遊書度買嘢,傾偈買嘢! ... 泰國尋寶記西班牙尋寶記. HK$50. $50 一本全要$80 可金鐘,鑽石山,藍田交 ... 於 www.carousell.com.hk -

#20.西班牙(新書、二手書、電子書)

出版社:聯經出版事業股份有限公司,作者:Lonely Planet特約作者群,譯者:世紀英聞翻譯公司,ISBN:9789570833225,【二手徵求好處多】西班牙陽光充沛, ... 於 www.taaze.tw -

#21.mook 旅遊書- 優惠推薦- 2023年8月

買mook 旅遊書立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... MOOK墨刻自遊自在西班牙自助旅遊書,有馬德里、巴塞隆納等. 於 shopee.tw -

#22.馬德里必逛傳統美食集散地!唯美玻璃屋聖米格爾

文/MOOK景點家莫菲圖/MOOK景點家莫菲 馬德里是西班牙首都也是其最大都市,地處西班牙中部,是南歐與伊比利亞半島的金融重鎮,在其政治、觀光、 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#23.S是什么字体?-众识社区

... 塞尔维亚语(Српски); 斯洛文尼亚语(Slovenščina); 泰语(ไทย); 西班牙语(Español) ... Mook. 70.1%. 商用须授权. JMHTypewriterSans-Bold. 於 m.likefont.com -

#24.西班牙- 三民網路書店

書名:西班牙,ISBN:9789862891582,出版社:墨刻,作者:蒙金蘭、墨刻編輯部, ... 結合MOOK強力的資訊內容,並由記者親自上路採訪,訊息最新、最完整,實用性、參考 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#25.浪漫遨遊「西班牙白色山城」,訂製一趟邂逅純白古城的夢幻 ...

text Sherry‧MOOK /photo MOOK. #旅行 #景點 #西班牙. 古城散策/白色山城/歐洲小鎮旅行/西班牙. 西班牙南部的安達魯西亞地區,放眼望去,清一色白 ... 於 www.travelerluxe.com -

#26.西班牙.葡萄牙 - 第 304 頁 - Google 圖書結果

西班牙 葡萄牙作者李曉萍. ... 墨刻官網:www.mook.com.tw 發行公司英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司地址:台北市104民生東路二段141號2樓 ... 於 books.google.com.tw -

#27.【奇幻西班牙】25. 塞維亞.西班牙廣場

之前,此地還曾經舉辦過世界博覽會,而西班牙廣場(Plaza de Espana)就是博覽會時遺留下來的建築。 【文字轉載自mook】 在來西班牙廣場的路上,真得看到很多博覽會遺留 ... 於 in.pinterest.com -

#28.如何用荷兰语, 西班牙语发音“Mook”

发音指南:学习如何用母语荷兰语, 西班牙语中的“Mook”发音,“Mook”英文翻译和音频 ... Learn how to pronounce Mook and improve your favourite language at Forvo ... 於 zh.forvo.com -

#29.自遊自在NEW ACTION-西班牙.葡萄牙/ 李曉萍.墨刻編輯部 ...

坊間少數同時介紹西班牙+葡萄牙的書,這也是MOOK第一次推出兩國合訂本(過去只有西班牙) 3. 坊間相關書籍中內容最實用精采的。 坊間唯一由專業團隊親自採訪的第一手旅遊 ... 於 taiwan.kinokuniya.com -

#30.男寫真- Korea

歡迎來到人氣店家樂天書城,想要選購您喜愛的男星寫真、MOOK推薦商品,想要 ... 2016年3月 …acum 6 zile — 西班牙選手艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)今天 ... 於 kr.koreanch.kyiv.ua -

#31.無題

西班牙 陶瓷. GLAY | Jpop Wiki | Fandom. 1982年〜1983年の記念切手の価値と買取 ... ウルトラ特撮PERFECT MOOK vol.31 マイティジャック/戦え!マイティジャック … 於 sales-king.xyz -

#32.希臘MOOK的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

【MOOK墨刻旅遊】西班牙、法國、南法普羅旺斯蔚藍海岸、希臘、義大利、捷克匈牙利、荷比盧/全彩印刷/書況優/合購優惠. 西班牙墨刻出版 $199. 於 biggo.com.tw -

#33.西班牙蒜蝦|經典下酒菜自己做最美味|Gambas al ajillo. ...

Garlic shrimp MOOK玩什麼. 原來這麼簡單就能煮出來! 經典下酒菜 https://youtu.be/BgIjG1VGSng 於 www.facebook.com -

#34.優衣庫- 维基百科,自由的百科全书

優衣庫(日语:ユニクロ)是經營1.休閒、2.運動服裝設計、3.製造和4.零售的日本公司。 ... 泰國:61家 菲律賓:70家 印度尼西亞:55家 越南:15家 印度:9家 美國:45家 加拿大:16家 英国:15家 法國:26家 俄羅斯:44家 德國:10家 比利時:3家 西班牙:5家 於 zh.wikipedia.org -

#35.墨刻出版| Readmoo 讀墨電子書

後疫情旅遊資料最新版全面採訪X 更新第一手訊息最完整詳實的「西班牙」玩樂資訊就看 ... MOOK年度力推‧坊間最詳細,唯一能增加旅遊樂趣和效能的歐洲鐵路旅遊工具 ... 於 readmoo.com -

#36.◤童阅房◢ 他们都去了哪儿? | 中國 ...

西班牙 重量级插画家梅尔茜罗培兹(Merce Lopez),1979年出生于西班牙巴塞 ... 活跃于书籍装帧插画界,曾为BRUTUS(MOOK)的《喜欢~》系列绘制封面。 於 www.chinapress.com.my -

#37.西班牙| 墨刻Book - MOOK墨刻出版 - Blog玩家

本書囊括西班牙大城小鎮,搭配詳盡的城市地圖、景點資訊和交通攻略, 一書在手,照著走就能盡攬西班牙最精彩的那一面。 ☆西班牙不只有高第不管看 ... 於 blog.mook.com.tw