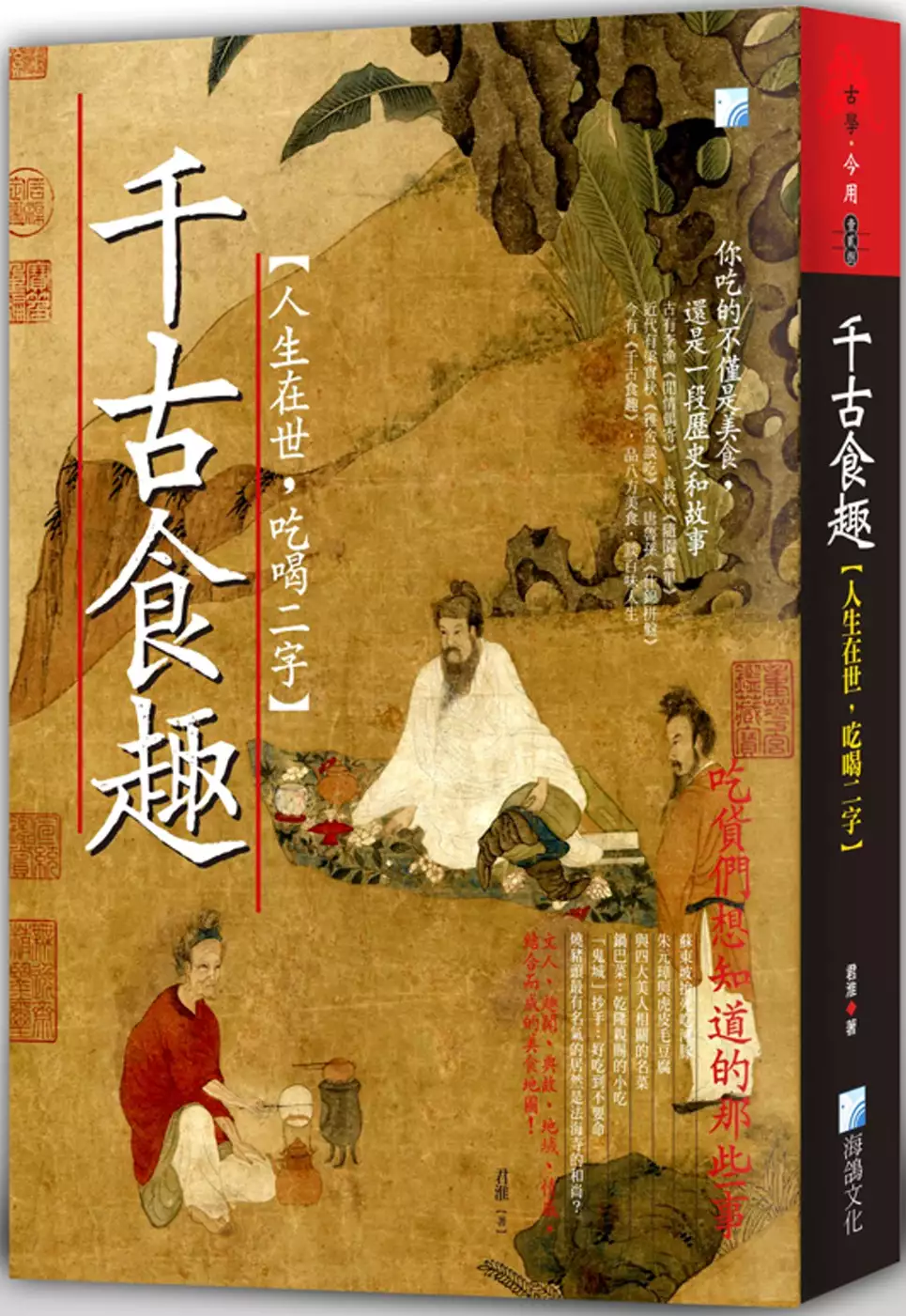

七夕節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 夏秋節日 (Stories of Summer and Autumn) 和君淮的 千古食趣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站仙台七夕祭也說明:仙台七夕是一項傳承已久的傳統祭典活動,從古老的藩祖伊達政宗公時代便一直延續至今,由於這項祭典同時呈現了日本自古以來的星節之優雅以及豪華絢爛的裝飾,如今在日本已是 ...

這兩本書分別來自小天地出版社 和海鴿所出版 。

國立屏東大學 中國語文學系碩士在職專班 黃文車所指導 丁尹茱的 臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究 (2021),提出七夕節關鍵因素是什麼,來自於臺南、節俗故事、國小一年級、生活領域、教學研究。

而第二篇論文文藻外語大學 華語文教學研究所 戴俊芬所指導 方芃儀的 臺日跨文化華語教材編寫設計之研究 (2021),提出因為有 日籍學習者、文化衝突、教材編寫、跨文化、華語教材的重點而找出了 七夕節的解答。

最後網站七夕节是什么意思,七夕又叫做什么节?_牛郎织女則補充:七夕节 ,又名乞巧节、七巧节或七姐诞,发源于中国,是华人地区以及东亚各国的传统节日,该节日来自于牛郎与织女的传说,在农历七月初七庆祝。因为此日活动 ...

夏秋節日 (Stories of Summer and Autumn)

為了解決七夕節 的問題,作者 這樣論述:

用英文講中國傳統故事 「中國好故事」系列,以英語重新演繹中國傳說故事、成語、節日來源等,當中蘊含豐富的人生哲理,趣味盎然,既能學好英語,也能傳承中國傳統文化。 全書由資深演藝人潘芳芳配音,聲音導讀,讓孩子自學自習,學好英語! 本書介紹節日包括:端午節、七夕節、中秋節、重陽節等,以故事形式講述節日來源,生動有趣。

七夕節進入發燒排行的影片

这是一个《情人节特辑》

///

沒什麼感到意外的

還是一個人的七夕節🤣

平淡但是快樂🥰

因為今年我吃到了「愛情靈藥」

濃郁的幸福感~

你试过吗🤫

#路易莎#七夕節#情人節#Valentine's Day

臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究

為了解決七夕節 的問題,作者丁尹茱 這樣論述:

本論文旨在探討故事聽讀、民俗體驗活動和其他課程產出,對國小一年級學童認識臺南在地特色節俗的成效。本研究以每個月共十二個節俗故事為主題,採用行動研究法、質性研究法和觀察研究法,以臺南市關廟區某國小一年級學生共 25名為研究對象,結合十二年國教生活領域核心素養,實施為期五個月、每週二至三節課,共約三十節課的生活領域外加課程。 教學前、中、後,藉由自編問卷和學習單、課堂錄影和訪談錄音、學生的主題課程作品、教師教學省思和學生故事聽讀、親子參訪回饋… …等,分成認知、情意和技能三大面向來進行資料分析。認知方面以研究者自行設計之「臺南歲時節俗故事課程問卷」共24題,進行前(中)後測,施測結果實驗組

中有17人達到滿級分的6級分(答對21-24題),其中進步最多的同學有4個級分(16題)之多。情意方面則包括:班級氣氛的改變、學生的學習態度進步、個人的情緒和行為能自我調整… …等。技能方面的進步則是畫圖、寫字、勞作… …等,成熟度高且創意十足。 研究結果顯示:一、主題故事聽讀結合在地特色節俗,能有效促進學生對節俗的認知。二、民俗體驗、手做活動和主題學習單,可以增進學生寫、畫、做的技能與藝術涵養。三、故事聽讀討論與回饋、作品分享和親子參訪,增進學童學、思、達能力外,也可促進班級氣氛和親師生間的融洽。四、本研究確實有助於教學者的課程編排專業成長及教學省思能力。臺南節俗故事課程結合在地節俗、教學

課程、社區情感和親情人際,期盼在文化傳承的使命之外,也能成為可供其他教育現場複製的模板。

千古食趣

為了解決七夕節 的問題,作者君淮 這樣論述:

★ 文人、趣聞、典故、地域、情感,結合而成的美食地圖 ★ 飲食文化和歷史傳統、地域風情、人物事件共冶一爐 ■ 人生在世,吃喝二字 「吃」,表面看是一種生理滿足,實際上是藉吃這種形式表達了豐富的心理內涵。食物是過往歲月的一把鑰匙,有了它們,我們就和那些名家大師之間搭上了「橋」。 吃,不僅僅是一日三餐,解渴充飢,還往往蘊含著人們認識事物、理解事物的哲理,具有深刻的社會意義。 ■ 養生之道,莫先於食 飲食是人類維持生命最基本的保障,瞭解全面的飲食文化更是一個人想要活得健康愉快、充滿活力和智慧的有力法寶。本書是一本全面介紹中國飲食文化的通俗讀物,以飲食為寫作

的緣起,進而用文化俘獲讀者的心。 ■ 看看那些小吃名點私房菜 臭豆腐:聞著臭,吃起來香 老婆餅:清甜可口 雲南過橋米線:滑嫩爽口 「鬼城」抄手:好吃到不要命 鍋巴菜:乾隆親賜的小吃 羊油饊子:草原美食

臺日跨文化華語教材編寫設計之研究

為了解決七夕節 的問題,作者方芃儀 這樣論述:

本研究因筆者自身的教學經驗,針對日籍學習者常於課堂中詢問關於各種日常生活中體驗到交際文化與溝通的問題。近年來臺灣學習華語的日籍人士與其他國籍人士相較之下,其人數占比常高居第一,如民國108年,總人數已經6,442人。因此筆者認為臺日跨文化華語教材編寫設計之研究有其必要性。經由調查結果與分析,勾選人數最多為「文化交際」。故對於適用對象來臺灣工作、居住的日籍社會人士來說,對於學習華語的目的主要是「為了能和臺灣人交往與溝通」;而且送禮,是交際文化中舉足輕重的事項;但同時必須考量到日籍學習者多數華語程度為初級,所以教材程度範圍訂定於初級至中級。本研究設計之臺日跨文化華語教材,符合教材編寫原則(呂必松

,1993:216 – 217;李泉,2006);教材設計12課的課程內容,根據調查結果得出,依據實用性原則,提出領域主題架構與功能。每課的內容包括課文、生詞、語法、學習活動等題型為科學性原則與立體原則。另外,考量到教學者使用方面,安排教學相關內文的教師手冊,以此因應上課時數與教學人數,提供彈性的教案設計與流程。以第五課「伴手禮」為教材編寫示例,利用課文介紹臺灣人對於收到什麼樣的禮物會有什麼樣的反應,送給長輩們的禮物有什麼選擇等。此外,敘述學習者在臺灣面臨的窘境,說明社交距離的相處模式,送禮的方法與其禁忌,為教學內容中補充相關知識的知識性原則。接著於說一說、問題與討論及任務活動等單元中,提供各

種形式訓練語言技能,為交際性原則與趣味性原則。最後提出教材評估,請教學對象為日籍學習者的華語教師,評估此教材編寫內容,其總評價為「優秀教材」,由此可知本研究所設計的教材是具有實用性。

七夕節的網路口碑排行榜

-

#1.2023七夕是哪一天?七夕原本不是情人節、日韓怎麼慶祝? ...

過去七夕被大家稱為「乞巧節」,織女的工作是編織天上的雲彩和神仙的衣服,古代女子希望自己眼明手巧,因此祭拜織女,祈求能有一雙好手藝,古代女子為了「乞巧」,乞求巧手 ... 於 www.storm.mg -

#2.七夕节

8-24 最后评论 来自七夕节超话. 从凌晨整点的作文式祝福到清晨睁开眼的花再到午饭后的礼物和 七夕节七夕节撞个满怀。 所有的机缘巧合都是蓄谟已久的相逢。(爱你的人 ... 於 m.weibo.cn -

#3.仙台七夕祭

仙台七夕是一項傳承已久的傳統祭典活動,從古老的藩祖伊達政宗公時代便一直延續至今,由於這項祭典同時呈現了日本自古以來的星節之優雅以及豪華絢爛的裝飾,如今在日本已是 ... 於 www.sendaitanabata.com -

#4.七夕节是什么意思,七夕又叫做什么节?_牛郎织女

七夕节 ,又名乞巧节、七巧节或七姐诞,发源于中国,是华人地区以及东亚各国的传统节日,该节日来自于牛郎与织女的传说,在农历七月初七庆祝。因为此日活动 ... 於 www.sohu.com -

#5.七夕節:歷史淵源,節日由來,節日別稱,民間習俗,七夕乞巧,乞求 ...

七夕節 歷史淵源,節日由來,節日別稱,民間習俗,七夕乞巧,乞求姻緣,游七姐水,拜七娘媽,種生求子,儲七夕水,為牛慶生,曬書曬衣,拜織女,拜魁星,七姐誕,香橋會,迎仙,染指甲, ... 於 www.newton.com.tw -

#6.七夕情人節典故

每年的農曆七月七日是中國的情人節。比起外國的情人節更是專指向「愛情」。因為外國的情人節,原旨是人與人之間的互愛,或親情、或友情、或愛情,並非只限於男女之情。 於 a2z.fhl.net -

#7.七夕情人节是几月几号?

所以每逢牛郎、织女鹊桥相会的日子,她们都会向七姐(织女)献祭,祈求自己能够心灵手巧、获得美满姻缘的节日。 七夕,是每年的农历七月初七。2014年的七夕情人节,也就是 ... 於 www.hua.com -

#8.品嘗五節供「七月七日、七夕之節供」

七夕是代表日本夏季的風物詩,在七月七日舉辦七夕節等活動,寫下心願的長條紙箋隨著竹葉搖曳,處處掛滿了豐富多彩的熱鬧裝飾。現今以「Tanabata」的名稱為世人所熟悉的 ... 於 shun-gate.com -

#9.七夕節情人節禮物- 優惠推薦- 2023年9月

你想找的網路人氣推薦七夕節情人節禮物商品就在蝦皮購物!買七夕節情人節禮物立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#10.七夕節_百度百科

七夕節 ,又稱七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中國民間的傳統節日。七夕節由星宿崇拜演化而來,為傳統意義上的七姐誕, ... 於 baike.baidu.hk -

#11.今天七夕情人節...民俗的七大注意事項不可不知

而且以道教來說,農曆七月七日的七夕這天,是道教五大祭祀日之一,農曆七月七日叫做「道德臘」,「臘」就是祭祀的意思,要祭祀祖先和眾神,照道經的說法, ... 於 udn.com -

#12.七夕的七个冷知识:是情人节还是单身女子的节日?

冷知识一:七夕为何又叫“女儿节”? 七夕节发源于中国,时间是农历七月初七。 这个节日还有许多名字。古代,它的一些活动的主要参与者是少女,而节日 ... 於 www.xinhuanet.com -

#13.七夕情人節– 五感文創

七夕 ,又名乞巧節、七巧節、七姐誕,發源於中國周朝,是華人地區以及東亞各國的傳統節日,在農曆七月初七慶祝(日本在明治維新後改為陽曆7月7日), ... 於 www.gran2.com -

#14.七夕节(中国传统节日)

七夕节 又叫乞巧节,七夕节知识和七夕祝福 ... 甘肃省西和县的乞巧民俗活动内容丰富,形式多样,从农历六月三十日(小月为二十九日)晚开始,至七月初七日晚结束,前后历时 ... 於 baike.sogou.com -

#15.七夕- 中国传统节日

七夕 ,原名为乞巧节。是我国的传统文化节日。这个节日起源于汉代,东晋葛洪的《西京杂记》有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载,这便是我们于古代 ... 於 www.qq.com -

#16.2024年七夕情人節是哪天?一次弄懂七夕日期、由來、習俗

七夕 ,又名乞巧節、七巧節或七姐誕,發源於中國,是華人地區以及部分受漢族文化影響的東亞國家傳統節日,農曆七月七日夜或七月六日夜婦女在庭院向織女星乞求智巧,故稱 ... 於 wisdom-life.in -

#17.而是「女兒節」 "七夕"最初是女子節日毫無疑問

於是,一個屬於女性的特殊時間點,與寄託著女性「巧智」之思的織女意象相結合,七夕節的風俗活動也就由此衍生、發展。 七夕夜祭拜織女的習俗就是一個很好的體現。這是一個 ... 於 m.facebook.com -

#18.七夕的七個冷知識:是情人節還是單身女子的節日?

冷知識一:七夕為何又叫“女兒節”? 七夕節發源於中國,時間是農歷七月初七。 資料圖:中國傳統七夕節臨近之際,江西省婺源篁嶺以“乞巧”為主題,回歸 ... 於 fj.people.com.cn -

#19.中國西安當局七夕節向民眾群發「催生」短信遭網友奚落

在中國西北部城市西安,許多年輕人周二(8月22日)凖備慶祝象徵愛情的七夕節時,發現收到了來自當局的祝福訊息,內容是鼓勵生育。 於 www.bbc.com -

#20.七夕起源于什么时候?七夕节的由来及起源_传统习俗

七夕节 ,又名乞巧节、七巧节或七姐诞。发源地是中国,是汉族人的传统节日,在农历七月初七庆祝。我们一直知道七夕节关于牛郎与织女的 ... 於 www.dzwww.com -

#21.【日本七夕必看】仲夏之夜最美文化:探索日本七夕祭的傳統文化

現今日本七夕的祭典主要源自於唐朝時興盛的「乞巧奠」,主要是向織女祈願自己也能有雙好手藝的祭典,有著「乞求巧手藝」的含義。在習俗方面,台灣七夕時會懸針乞巧、拜七娘 ... 於 esence.travel -

#22.2024年農曆七夕情人節日期

七夕節 ,又名乞巧節、七巧節或七姐誕,發源於中國,是華人地區以及部分受漢族文化影響的東亞國家傳統節日,農曆七月七日夜或七月六日夜婦女在庭院向織女星乞求智巧,故 ... 於 www.nongli.info -

#23.七夕才不是什麼情人節

由來及意義版本多甚至跟祈求愛情沒有關係七夕,農曆七月初七,今年的七夕日期情人節, 七夕, 牛郎, 愛情, 玉皇大帝. ... 七夕節又名乞巧節、女兒節、七姐節、 ... 於 vocus.cc -

#24.非常中国节丨七夕是情人节吗?其实它真正的含义是……-思客

因牛郎织女的动人爱情传说,七夕节被视为我国最具浪漫色彩的传统节日,你知道七夕节是何时变成情人节的吗?浮针取巧、喜蛛应巧、拜月祭巧……古时,人们 ... 於 www.news.cn -

#25.【七夕情人節由來】七夕最淒美的故事,我來告訴你『你不知道 ...

農曆7月7日是『七夕』,七夕,臺灣民間的一個浪漫的節日,七夕更是是全球華人的『情人節』,又叫做『七夕情人節』。在中國七夕情人節又稱『乞巧節』, ... 於 taiwanhappygo.com -

#26.七夕2023丨情人節日期、由來、習俗一覽!乞巧節又稱中國 ...

七夕,被視為「中國的情人節」,其日期來自於農曆的七月七日。但在西曆中,日期並不固定,需要按照農曆轉換來確定具體日期。在2023年,七夕節是在西曆的8 ... 於 www.sundaykiss.com -

#27.【调查】现代女性该如何过七夕节

农历七月初七是七夕节,又叫“乞巧节”或“女儿节”,是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,也是古时姑娘们最为重视的日子,在汉唐时期盛况空前。 於 www.nxnews.net -

#28.文學類篇名: 台灣與日本「七夕情人節」比較作者

的七夕祭典,莫過於「仙台七夕祭」。 號稱東北最浪漫祭典的仙台七夕節,起源於中國七夕傳說及日本的盂蘭盆節習. 俗, 於8 月6 日至8 日將仙台市妝點得華麗典雅又充滿 ... 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#29.七夕節的由來及其節俗研究--兼論臺俗十六歲成年禮

七夕節 之乞子、乞巧、嬉戲等活動,或與上古初七之陽會日、上古貙膢之祭、鄭交甫會漢水女神故事及穿天節有關,且言之成理,故可列為七夕節之其他由來。此外,由於各地風俗或 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#30.七夕节的简介、由来、传说、习俗与诗词 - 凤凰文化

在我国,农历七月初七的夜晚,天气温暖,草木飘香,这就是人们俗称的七夕节,也有人称之为“乞巧节”或“女儿节”,这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个 ... 於 culture.ifeng.com -

#31.日本也過七夕?好像不太一樣喔!

中華文化中一個非常浪漫的情人節→七夕。 給人的印象是飄著綿綿細雨,牛郎織女在鵲橋上一年一度的相會,真是好不浪漫啊~~. 但日本的七夕節(たなばた),是國曆的七月 ... 於 www.japaholic.com -

#32.七夕節- 維基詞典,自由的多語言詞典

正體/繁體 (七夕節), 七夕 · 節 · 簡體 (七夕节), 七夕 · 节. 發音 編輯. 更多▽. 官話. (拼音):Qīxījié, Qīxìjié: (注音):ㄑㄧㄒㄧㄐㄧㄝˊ, ㄑㄧㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ. 粵語 ( ... 於 zh.wiktionary.org -

#33.七夕不只是情人節?求姻緣不只能拜月老?你不知道的 ...

女孩們在這天向織女祈求心靈手巧、姻緣順利;台灣民間信仰則會祭拜「七娘媽」,保佑婦女與兒童。 你知道,最初「七夕」其實與情人節完全無關嗎?直到二、 ... 於 womany.net -

#34.七夕情人節2023日期/起源/習俗一覽!原來不是中國情人節?

除了源自牛郎織女的傳說外,七夕之所以又稱乞巧節。因為過往女性會在這天向織女祈求巧手與聰明才智,實踐一項叫做「乞巧」的儀式。儀式中,她們 ... 於 www.sundaymore.com -

#35.七夕

「七夕」是個美麗浪漫的日子,也是中國的情人節,傳說牛郎織女兩星隔著銀河,每年農曆七月七日在鵲橋相會,這千古流傳的愛情故事,成爲中國傳統節令中最富浪漫淒美的 ... 於 www.sim.org.tw -

#36.什麼!原來七夕根本不是情人節- 日常- 網推

農曆七月初七是中國傳統的節日—「七夕」,近年來七夕被稱為「東方情人節」這個主題被各大商家無限放大,但是大多數人根本就不懂這個從銀河兩岸閃閃 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.2023年七夕节是哪一天2023七夕是几月几日

七夕节 是中国传统的情人节,很多情侣会选择在这一天表白、领证或者办婚礼,这是一个代表了美好爱情寓意的节日。那么七夕节是哪一天?七夕节是在农历几 ... 於 www.hunliji.com -

#38.日本七夕節:浪漫許願的日本傳統文化完全指南

日本的七夕節是個充滿浪漫和喜悅的節日,日本人在這天慶祝愛情、婚姻和許願。我們就一起來探索日本七夕的活動和文化吧! 於 www.abconline.com.tw -

#39.【取消】五稜郭塔七夕節| 這是函館・ ...

為防止新型冠狀病毒擴大傳播,2022年度原訂的活動將取消。7月7日為「七夕節」的節日。在這天,有將寫著願望的彩色長條詩籤或裝飾品吊掛在竹葉上,向星星祈禱願望實現的 ... 於 www.goryokaku-tower.co.jp -

#40.「七夕情人節」日期哪一天?一次看懂8大禁忌、由來習俗

農曆七月七日除了是七夕情人節外,也是掌管讀書及考試的神明「魁星爺」的生日。許多人會在這天祭拜「魁星爺」,而祭拜方式與祭拜文昌帝君相似,祭品可以 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#41.七夕節

七夕 也是女性乞巧求子的節日,民間有在庭院中準備巧果、針線來祭拜織女,還有穿針線來乞巧、染指甲催桃花,還有接天孫水的習俗。另外,七夕也是掌管天下文運、文人士子 ... 於 www.taiwanfolk.com -

#42.教你3種七夕情人節英文說法,牛郎織女英文原來這麼說!內 ...

七夕 情人節英文是什麼你了解嗎?像西洋情人節快樂英文是Happy Valentine's Day!之前已經有兩篇文章跟大家介紹《情人節英文》跟《情人節快樂的英文》怎麼說, ... 於 www.yesonlineeng.com -

#43.七夕節,又名乞巧節

七夕節 ,又名乞巧節、七巧節或七姐誕,發源於中國,是華人地區以及部分受漢族文化影響的東亞國家傳統節日,農曆七月七日夜或七月六日夜婦女在庭院向織女星乞求智巧, ... 於 www.jendow.com.tw -

#44.什麼?日本七夕不是情人節!習俗文化、食物、怎麼過通通 ...

七夕 對台灣或是許多華語圈的人來說,第一個想到的就是七夕情人節了。 這個讓許多男士們苦惱的節日,在日本可是和情人一點關係都沒有! 究竟日本的七夕 ... 於 hanejapan.com -

#45.【傳統節日】七夕節

七夕節 ,又名乞巧節、七巧節或七姐誕,發源於中國,是華人地區以及部分受漢族文化影響的東亞國家傳統節日,農曆七月七日夜或七月六日夜婦女在庭院向 ... 於 read01.com -

#46.【中國情人節乞巧節】七夕節的由來故事及習俗活動知多少- Artlife

中國情人節即農曆七月初七的七夕節,又名乞巧節,因為各種商業考量,現在已經被包裝成年度盛事。雖然味道變了,但亦因此才得以在逐漸衰退的傳統節日當中脫穎而出,走入大家 ... 於 www.artlife.com.hk -

#47.円頓寺七夕節| 名古屋旅遊官方網站Visit Nagoya

円頓寺七夕節”是例行活動,今年將迎來第65屆。今年也有各家店主和一般參加者手工製作的紙糊裝飾、風幡等將拱廊裝飾得色彩繽紛。各店鋪還將推出七夕節期間限定打折和 ... 於 www.nagoya-info.jp -

#48.仙台七夕祭

七夕 是在日本流傳數世紀的古老傳統,源於織女與牛郎之間注定失敗的愛情故事。當這對情侶只顧「拍拖」,卻忘了自己的責任,最後牛郎負責照顧的牛群逃走了,更跑到 ... 於 www.japan.travel -

#49.44987 七夕节情人节图片、库存照片和矢量图

在Shutterstock 收藏中查找七夕节情人节张高清库存图片和其余几百万张免版税库存照片、插图和矢量图。 每天添加几千张全新的高品质图片。 於 www.shutterstock.com -

#50.七夕節-非物質文化遺產

七夕節 作為澳門歷史悠久的傳統節日之一,是中華傳統民俗文化在澳門一脈相承的重要體現,其富有地方特色的習俗活動,具有重要的本土民俗文化研究價值;而七夕節對美滿生活 ... 於 www.culturalheritage.mo -

#51.2022七夕在8/4!其實「七夕」最早並不是情人節?日本

COPYRIGHT: Getty Images 七夕情人節是大家都很熟悉的一個節日,每年的農曆7/7就是七夕的日子,但是原來七夕最早的出現並... 於 today.line.me -

#52.七夕情人節-台灣節慶

農曆七月七日夜晚,又稱作「七夕」,相傳是牛郎與織女在天上一年一度相會的日子,因此又有「中國情人節」之稱。在浪漫的日子裡,不如牽著情人的手一起甜蜜出遊,為彼此的 ... 於 www.travelking.com.tw -

#53.七夕節

比如,東京晴空塔和東京鐵塔的七夕亮燈活動、淺草寺的淺草祭、迪斯尼樂園的七夕節特別活動、大阪大川的銀河再現景觀等等。 向星星許願. 七夕竹枝上的長條 ... 於 www.nippon.com -

#54.七夕:由來、習俗、傳說總整理情人節與乞巧節#織女(146813)

有傳說織女為玉皇大帝的第7個女兒,因此拜織女也是拜「七姊」,而女子慶祝祭拜也讓七夕有了「女兒節」的色彩。此外,七夕同時也是天魁星(貴人星,專門 ... 於 www.cool3c.com -

#55.七夕2023丨日期/起源/習俗一覽!為何稱乞巧節、原本唔係 ...

七夕,被視為「中國的情人節」,其日期來自於農曆的七月七日。但在西曆中,日期並不固定,需要按照農曆轉換來確定具體日期。在2023年,七夕節是在西曆的8 ... 於 www.gotrip.hk -

#56.七夕情人节的由来及传统习俗

今天是一年一度的七夕节,作为我国传统节日,七夕一直被称作中国“情人节”。七夕的美丽传说和人们对爱情的向往,促使一代一代的文人都为之泼墨作诗。相传,每逢七月初七, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#57.七夕節

七夕節 由星宿崇拜衍化而來,為傳統意義上的七姐誕,因拜祭「七姐」活動在七月七晩上舉行,故名「七夕」。拜七姐,祈福許願、乞求巧藝、坐看牽牛織女星、祈禱姻緣、儲七夕水 ... 於 factpedia.org -

#58.日本也有慶祝七夕節嗎?好像跟我們的方式不太一樣喔!

有趣的是,日本七夕節的慶祝方式有時因地區而異,有些地方遵循國曆,有些則仍保留著農曆的習慣。 舉凡像是著名的「仙台七夕祭」,它的舉辦日期通常是8月6 ... 於 www.nowwaymama.com -

#59.免费七夕节PNG设计图片大全

图精灵为您提供精品七夕节图片素材,七夕节PNG及PSD格式图片,更高效快速找到您需要的设计图片,下载七夕节图片就到图精灵。 於 616pic.com -

#60.「七夕」情人節—— 中國、日本、韓國慶祝方法大不同!

日本七夕節 ... 日本的七夕由中國傳至,現代日本人仍然非常重視七夕節,更視之為每年的五大節日之一(另外四大節日是:1月7日「人日」、3月3日「上巳」、5月5 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#61.七夕節又稱什麼節?

七夕節 是我國傳統節日中最具浪漫色彩的一個節日,也是過去姑娘們最為重視的日子。 開襟樓,人俱習之”的記載,這便是我們於古代文獻中所見到的最早的關於乞巧的記載。 於 www.yamab2b.com -

#62.深入了解日本的七夕文化! - THE GATE

... 七夕活動,宮城縣的「仙台七夕祭」、神奈川縣的「湘南平塚七夕祭 ... 安城七夕節的七夕裝飾. 安城七夕節 〒446-8512 愛知縣安城市櫻町16-1 閱讀 ... 於 thegate12.com -

#63.七夕

汉朝以後,開始与牛郎织女的故事联系起来,并且正式成为属于適齡男女的节日[4][5]。 七夕. 别名, 七夕、乞巧節、七姐誕、七娘生、巧夕、七巧節. 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#64.七夕節的前世今生——從“女兒節乞巧”到“中國情人節”

天階夜色涼如水,臥看牽牛織女星。”小時候的七夕,就是聽媽媽、外婆講述牛郎織女的美麗神話,仰望星空,遙想牛郎織女鵲橋相會,感受生活的浪漫而美好。如今的七夕 ... 於 www.lnka.tw -

#65.七夕拜拜懶人包:月老、七娘媽、床母怎麼拜?供品

牛郎與織女的故事流傳已久,七夕也在星象和傳說的演變下成為了象徵愛情的節日。而因為七夕有情人節的意涵,因此單身者會在這天前往月老廟祭拜月老求姻緣, ... 於 www.thenewslens.com -

#66.中國傳統節日: 七夕節 - 設計之家

七夕節 簡介在我國,農歷七月初七的夜晚,天氣溫暖,草木飄香,這就是人們俗稱的七夕節,也有人稱之為“乞巧節”或“女兒節”,這是中國傳統節日中最具浪漫 ... 於 big5.sj33.cn -

#67.七娘生,是發源於中國周朝時期的一個傳統節日,相傳七夕節 ...

七夕,又名乞巧節、七巧節、七姐誕、七娘生,是發源於中國周朝時期的一個傳統節日,相傳七夕節的形成與民間流傳的牛郎與織女的故事有關,它最早可能追溯至東周的春秋 ... 於 m.facebook.com -

#68.2023七夕情人節實用祝福語懶人包情人最愛金句告白必備高 ...

2023七夕節實用祝福文案懶人包告白最愛金句情人節浪漫金句脫單必備語錄遇上你是我的緣—獻給七夕情人節何止七夕,但願朝夕❤ CONTENTS 七夕節|告白金 ... 於 babywinru.pixnet.net -

#69.2023七夕情人節是哪一天?搞懂七夕由來與習俗、誰送誰禮物

七夕 ,也稱為「星節」、「七姐誕」或「牛女節」,是中國傳統的節日之一,也是東方的情人節喔!於每年農曆七月初七慶祝,之所以每年會有不一樣的日期是因為 ... 於 www.elle.com -

#70.2024年七夕節日期- 中國日歷在線

Double Seventh Festival ... 七夕節(農歷七月初七),又稱七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕,中國情人節等,是中國民間的傳統節日。七夕 ... 於 www.chinesecalendaronline.com -

#71.七夕情人節的由來

農曆七月七日夜晚,俗稱「七夕」,相傳是天上的牛郎和織女一年一度天河相會的日子。牛郎織女的愛情故事,開始於漢代。因此,七夕節的形成也在漢代, ... 於 www.wishflorist.com.tw -

#72.【七夕小知識】七夕情人節哪一天?七夕由來與習俗

七夕 ,也稱為「星節」、「七姐誕」或「牛女節」,是中國傳統的節日之一,也是東方的情人節喔!於每年農曆七月初七慶祝。 之所以每年會有不一樣的日期是 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#73.七夕情人節的由來與典故

七夕,又名乞巧節、七巧節、七姐誕、七娘生,是發源於周朝時期的一個傳統節日,相傳七夕節的形成與民間流傳的牛郎織女故事有關,它最早可能追溯至東周的春秋戰國時期。 於 ibook.idv.tw -

#74.七夕- 維基百科,自由的百科全書

七夕節 由星宿崇拜衍化而來,為中國傳統意義上的七姐誕,因拜祭「七姐」活動在七月七晩上舉行,故名「七夕」。經歷史發展,七夕被賦予了「牛郎織女」的美麗愛情傳說,使其 ... 於 zh.wikipedia.org -

#75.七夕節的由來和傳說

七夕節 ,又稱七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中國民間的傳統節日。七夕節由星宿崇拜衍化而來,爲傳統意義上的七 ... 於 ppfocus.com -

#76.中國傳統節日繪本故事系列:七夕節

內容簡介. 因為下雨,小沒有法出去玩,小的為小講述了一有關七夕節的事:因為上的仙女人間牛郎被母娘娘用一銀河隔開,只有農曆七七日才以在鵲橋相見,所以這一被叫七夕 ... 於 www.books.com.tw -

#77.安城市第70屆安城七夕節

安城七夕節”今年迎來了第70屆。 長約2km裝飾著竹子的街道據說是日本最長的,每年8月上旬的星期五、六、日,在JR安城站周邊的街區舉辦盛大的“安城七夕節”。 於 www.aichi-now.jp -

#78.【我们的节日】七夕节由来与传说

在我国,农历七月初七的夜晚,天气温暖,草木飘香,这就是人们俗称的七夕节,也有人称之为“乞巧节”或“女儿节”,这是中国传统节日中最具浪漫色彩的一个节日,也是过去 ... 於 www.heshan.gov.cn -

#79.2023七夕情人節在哪一天?由來與習俗、誰該送誰禮物

七夕 情人節邁入倒數一週!有別於西洋情人節,七夕更有一層東方的浪漫色彩,你知道七夕的由來以及習俗嗎?每年都是同一天嗎?就讓這篇懶人包幫你科普 ... 於 news.pchome.com.tw -

#80.2023七夕情人節是哪天? 慶祝方式、由來、習俗一次搞懂

日本七夕節被稱為「七夕祭」,又稱「織女星」或「七夕星」,在全國各地都會舉辦七夕祭典。與台灣過農曆不同,有些人也會過國曆的7月7日,人們會將願望寫下 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#81.七夕节是传统节日,和爱情无关,为何后来却变成了情人节?

每一年的阳历2月14日,是西方国家传统节日之一的情人节。而每年农历的七月初七,即为中国传统节日——七夕节。对于现在的不少年轻人而言,中国民间社会 ... 於 www.163.com -

#82.七夕情人節七夕節鵲橋相會, 情人節, 牛郎織女情人 ...

Aug 24, 2020 - 免費下載這張七夕情人節七夕節鵲橋相會, 情人節, 牛郎織女情人節中國傳統節日七夕節, 七夕節PSD圖案素材或者PNG去背圖片素材。Pngtree為設計師提供數百 ... 於 www.pinterest.com -

#83.2023七夕情人節由來、日期、禮物挑選情人幸福一次看

七夕 情人節又稱乞巧節、七巧節或稱七姐誕,為中國最具愛情浪漫的傳統節日,也被現代華人視為東方的情人節。這篇要為各位介紹2023七夕情人節的由來、 ... 於 www.3doorhotel.com.tw -

#84.你所不知道的七夕情人節!中國、台灣、日本、韓國、越南慶祝 ...

七夕擁有許多別稱,好比七巧節、七姐節、女兒節、乞巧節、七娘會、七夕祭、巧夕等,是中國民間的傳統節日。七夕節由星宿崇拜演化而來,為傳統意義上的七姐 ... 於 www.xinmedia.com -

#85.日本七夕不是情人節?由來、慶祝方式、相關單字一次了解

「七夕」的日文是「七夕(たなばた)」,源自於中國的「七夕」節,最早在奈良時代傳入日本,並與民間傳說「棚機津女(たなばたつめ)」結合後演變成現在的 ... 於 www.eikan.com.tw -

#86.什么是七夕节和七夕的由来? 谢谢大家

七夕节 妇女穿针乞巧、祈祷福禄寿、礼拜七姐、陈列花果、女红(gōng)等诸多习俗影响至日本、朝鲜半岛、越南等汉字文化圈国家。 ...Read more. August 16, 2018. 於 www.italki.com -

#87.七夕情人節|觀星、賞星、追星,尋找銀河兩岸的牛郎

感謝|楊先生提供圖片七夕情人節|尋找相隔雲河兩岸的牛郎、織女星,花蓮富里稻草藝術園區是最佳地點! 尋找銀河兩... 於 etaiwan.news -

#88.七夕是怎麼成為「中國情人節」的?(組圖)

元宵節才是「中國情人節」. 按照民間傳說,七夕節表達的是已婚男女之間「不離不棄、白頭偕老」的情感,恪守雙方對愛 ... 於 www.secretchina.com -

#89.中國情人節?七夕由來與傳統習俗你要知道

七夕 由來源於民間傳說牛郎織女的故事,故事講述牛郎織女每年農曆七月初七在鵲橋相會。「七夕」又稱「乞巧節」或「七姐誕」,織女在七仙女中排行第七,故稱 ... 於 www.timeout.com.hk -

#90.今迎七夕情人節!情侶「8大禁忌」要避免「第1點」犯了恐分手

今迎七夕情人節!情侶「8大禁忌」要避免「第1點」犯了恐分手 ; 三、避免搬動床 ; 四、不可以打罵小孩 ; 五、七夕拜床母 ; 六、拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺 ... 於 www.setn.com -

#91.七夕情人節| 生活圖解

七夕,又名乞巧節、七巧節、七姐誕、七娘生,是發源於中國周朝時期的一個傳統節日,相傳七夕節的形成與民間流傳的牛郎織女故事有關,它最早可能追溯至 ... 於 54aming.com -

#92.什么是中国情人节,如何庆祝? | 命令行界面

中国情人节(七夕节Qīxìjié)在七月初七庆祝中国农历. 七夕节又称七夕节(字面意思是“七夕节”),这种独特的爱情庆典深深植根于中国民间传说,并以织女织女和牛郎牛郎 ... 於 studycli.org -

#93.七夕情人節:牛郎織女一年一度相會故事,其實沒有這麼浪漫 ...

2023 年的七夕情人節將於8 月22 日登場!眾所皆知這天即是華人傳統的情人節,而且也會想到牛郎跟織女的淒美愛情故事,也替他們開心已經一年沒相會的兩人,總算這天又能 ... 於 www.tatlerasia.com -

#94.七夕节

乞巧七夕的习俗. 七夕节最普遍的习俗,就是妇女们在七月初七的夜晚进行的各种乞巧活动。 乞巧的方式大多是姑娘们穿针引线验巧,做些小物品赛巧,摆上些瓜果乞巧,各个 ... 於 www.gov.cn -

#95.【傳統節日特輯】七夕節的傳說與習俗(普通話) - YouTube

[古韵新声·七夕]关于 七夕节 的那些有趣风俗传统| CCTV. CCTV中国中央电视台 ... 情人忠貞的情義:一年一度 七夕節 ,牛郎織女來相會!古時候的七夕是女子們 ... 於 www.youtube.com -

#96.2022七夕在8/4!其實「七夕」最早並不是情人節?日本

2022七夕是8/4號!農曆7/7就是七夕情人節,但是七夕最早的出現並不是情人節?本篇告訴你七夕習俗,更特別的是日本跟韓國也會用不一樣的方式度過七夕 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#97.2022七夕情人節哪天?七夕日期、由來、習俗與禁忌

七夕 (Chinese Valentine's Day),又叫做乞巧節、七巧節,是華人地區以及東亞國家的傳統節日。在臺灣,七夕是情人們互相表達愛意的日子,每當節日將近, ... 於 www.parenting.com.tw -

#98.「七夕」誤會大~其實不是中國情人節!由來及意義版本多 ...

七夕 ,農曆七月初七,今年2023年七夕日期則在8月22日,相信不少人都會聯想起牛郎織女的浪漫愛情故事,一直都將其定義為「中國情人節」。 於 hk.news.yahoo.com -

#99.最新文章-台灣采風錄──七夕與盂蘭盆節

阿嬤說:「牛郎星,織女星,七月初七的暗暝。佇天頂,銀河邊,一年一擺約相見。」 農曆七月分有很多民俗祭日,包括初七的七娘媽生、七夕、十五日的中元普渡祭等。 於 taiwan-rotary.org -

#100.七夕的由來與傳説 - 中國政府網

... 七夕乞巧節的熱鬧景象。人們從七月初一就開始辦置乞巧物品,乞巧市上車水馬龍、人流如潮,到了臨近七夕的時日、乞巧市上簡直成了人的海洋,車馬難行 ... 於 big5.www.gov.cn