剝皮寮為什麼叫剝皮寮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰・威廉斯寫的 屠夫渡口 和瞿欣怡的 台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[萬華] 艋舺剝皮寮老街也說明:中秋連假第二天,還不知道要去哪兒走走的朋友們,妹果要推薦大家一個不錯的地方,那就是「剝皮寮」。這地名很特別,剝皮寮歷史街區的範圍為臺北市萬華 ...

這兩本書分別來自啟明出版 和時報出版所出版 。

國立高雄師範大學 跨領域藝術研究所 蔡佩桂所指導 林永淇的 寶可夢地方學:地圖、地景與地租 (2019),提出剝皮寮為什麼叫剝皮寮關鍵因素是什麼,來自於寶可夢、地方學、考現學、地景、地租、地圖。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 林明德教授所指導 許蓓苓的 臺灣閩南疾病諺語的文化詮釋—以醫/病關係為研究視角 (2010),提出因為有 諺語、臺灣閩南諺語、疾病、文化詮釋、民俗醫療的重點而找出了 剝皮寮為什麼叫剝皮寮的解答。

最後網站[台灣-台北] 艋舺老街坊,剝皮寮歷史街區之鄉土教育中心則補充:《台北市志》:「艋舺有北皮寮街,又稱剝皮寮街,北皮寮後有一池應是殺牲製革所在,所製成品不外乎皮箱、枕、鼓。」以舊志來說,剝皮寮的來源是因為剝獸皮 ...

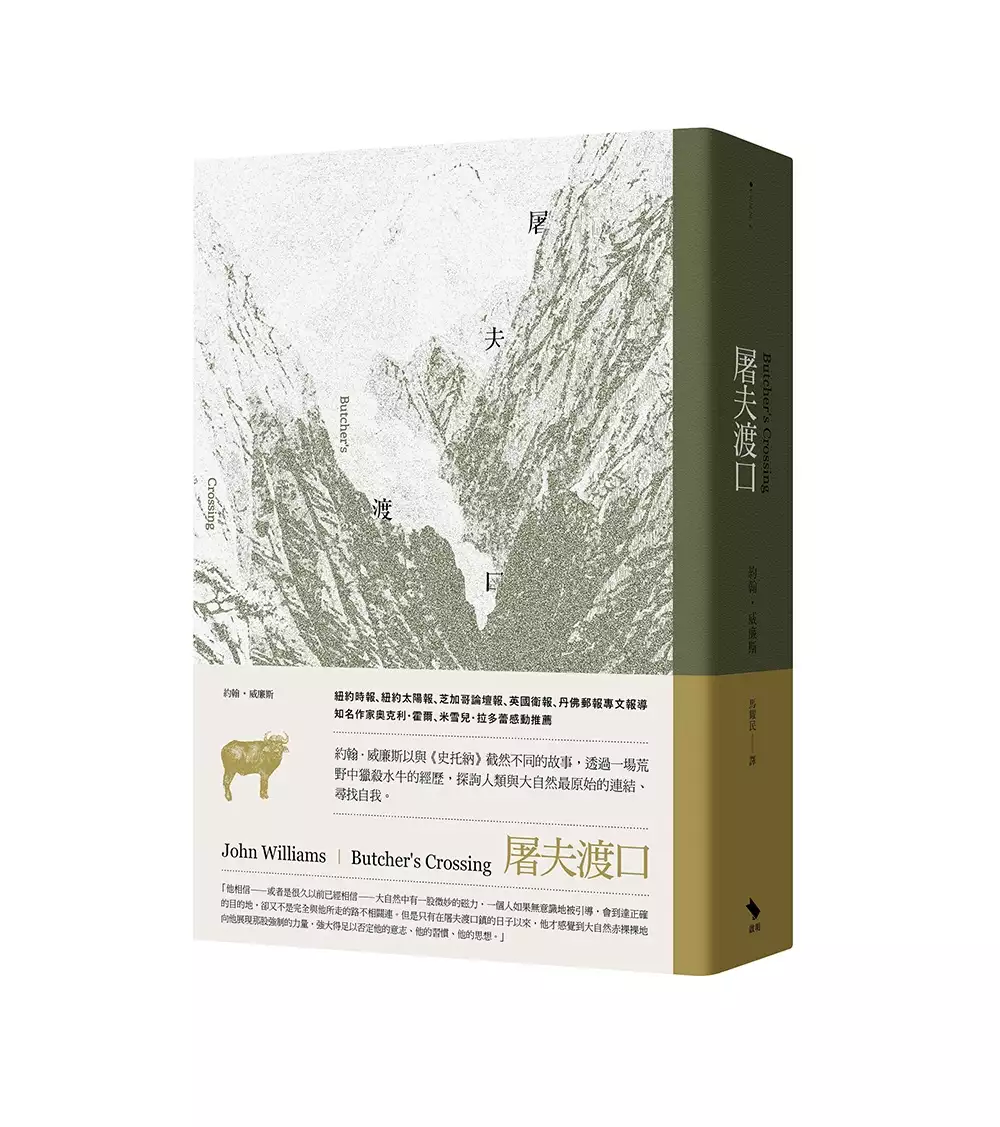

屠夫渡口

為了解決剝皮寮為什麼叫剝皮寮 的問題,作者約翰・威廉斯 這樣論述:

◎《史托納》作者約翰‧威廉斯又一部被遺忘的經典傑作 ◎一本關於人與大自然的小說 ◎環球影業與《美國心玫瑰情》導演山姆・曼德斯簽約將拍電影 ◎紐約時報、紐約太陽報、芝加哥論壇報、英國衛報、丹佛郵報專文報導 ◎知名作家奧克利・霍爾、米雪兒・拉多蕾感動推薦 「他相信──或者是很久以前已經相信──大自然中有一股微妙的磁力,一個人如果無意識地被引導,會到達正確的目的地,卻又不是完全與他所走的路不相關 連。但是只有在屠夫渡口鎮的日子以來,他才感覺到大自然赤裸裸地向他展現那股強制的力量,強大得足以否定他的意志、他的習慣、他的思想。」 《屠夫渡口》的背景是1870年代的美國,主角威廉・安德

魯受愛默生的影響,為了找回「人與自然最初的連結」從哈佛大學中輟前往美國西部。他來到了堪薩 斯州一個名為「屠夫渡口」的荒蕪小鎮。當時牛皮大衣風靡美國的上流社會,使水牛皮買賣成為一樁可以讓人發財的生意。安德魯在鎮上結識了獵人米勒,得知了一 個關於一大群藏匿於落磯山脈山谷中美國水牛的傳說,安德魯想多認識荒野,便加入了追尋這群美國水牛的探險。這是一趟非常艱辛的旅程,但旅途的最終他們找到 了這片傳說中天堂般肥沃的山谷。到了那裡,他們開始放縱地屠殺水牛,投入在屠殺中讓他們忘了時間。冬天很快地籠罩了山谷,把他們困住,漫長的禁閉、孤立所 引起的焦躁、寒冷以及飢餓幾乎使他們發瘋。直到春天,他們才狼狽地回到屠夫渡

口鎮,但他們回到的是跟他們一樣已經改變了的地方。 約翰・威廉斯對大自然真實美麗的描寫描繪出大自然的吸引力,同時也寫出大自然毫不留情的一面。他透徹的文字寫下了人對純潔和美麗的追求,以及人在融入大自然後的改變。自然是一劑良藥?是粗暴的力量?還是⋯⋯ 名人推薦 不朽的經典。——尼可拉斯・勒札 隨著主人公一步步以模糊信念邁入未知的路程——像蒙著眼才能前行的牲口——或許我們會發現我們從未真正出生,卻已付出了昂貴的代價。——沈意卿 在追尋自我的路上,追尋本身才是方向……我擱下筆來,《屠夫渡口》的餘韻仍在盪漾。——陳國培

寶可夢地方學:地圖、地景與地租

為了解決剝皮寮為什麼叫剝皮寮 的問題,作者林永淇 這樣論述:

2016年9月,Pokémon GO以跨國資本的姿態向全球襲來,在許多地方都造成了熱議與影響。本研究以田野調查及文本分析作為方法,從地圖、地景與地租三個角度切入,試圖梳理這股地方與全球化拉鋸的結果。首先,地方再現、集體記憶與物質象徵構成了一個充滿選擇的權力結構,地圖即是這結構下的產物。Pokémon GO將遍布虛擬地圖上的補給站之提名機制下放給玩家,田野結果發現,不同於傳統的觀光或商圈地圖,這地圖呈現出考現學特質,提供了另類的地方感。其次,遊戲開放下載後,各種抓寶景觀屢被報導,地方風景疊加上了全球化造成的移動行為,形成了所謂的「進步的地方感」,透過對於相關報導的歸納,本研究整理出了入侵地景、

消費地景及灑花地景等三個嶄新景觀。最後,地方政府相繼爭取與Niantic合作寶可夢的機會,營造了壟斷地租的氛圍,研究分析,Pokémon GO透過定位系統、寶可夢內容及社群活動等特質構成壟斷條件,而龐大的活動收益及企業冠名都足見其壟斷實力。此外,Niantic還透過智慧財產權保護及更深刻地與地方連結的活動來延續其壟斷的位階。 Normal 0 0 2 false false false EN-US ZH-TW X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:表格內文;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-nos

how:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none;text-autospace:ideograph-other;font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-bidi-font-family:Mangal;mso-font-kerning:1.5pt;mso-bidi

-language:HI;}

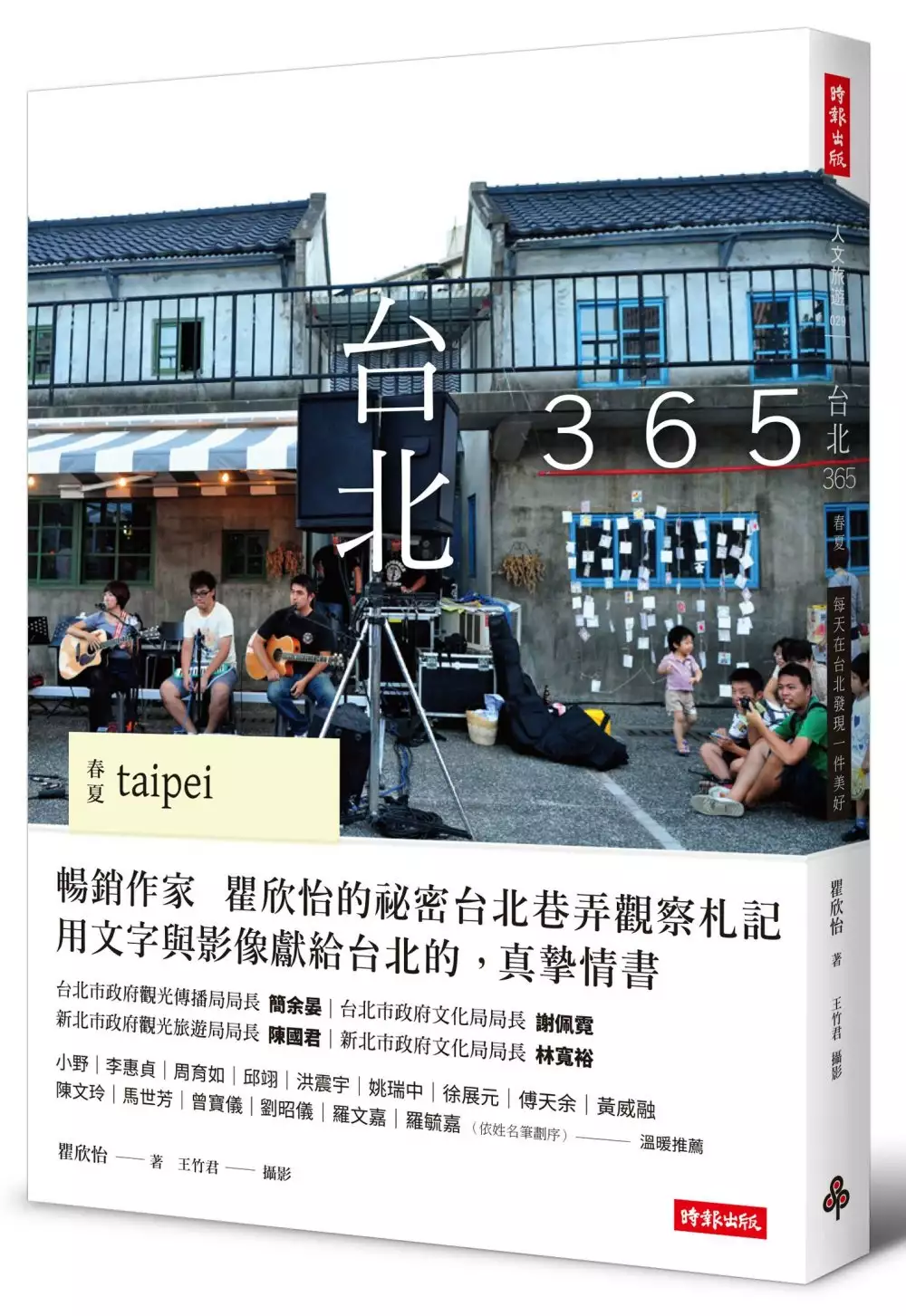

台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!

為了解決剝皮寮為什麼叫剝皮寮 的問題,作者瞿欣怡 這樣論述:

暢銷作家瞿欣怡寫給台北這個「家」的深情書, 橫跨雙北,從山到海,鄉鎮巷弄 一天一篇,感受大台北的迷人和多變, 讓你也能找到專屬自己的台北生活滋味。 不管你是在地人,或只是離鄉來台北打拼,聚集了超過600萬人口的雙北,已經成為許多人的「家」。對於台北這個「家」,我們都有種熟悉又陌生的感覺,一面享受著台北的閒適與小確幸,也焦慮著台北的漸漸不如北京、上海。 就讓台北成為台北吧! 除了大都會習以為常的摩天大樓天際線,除了熟知的一○一、鼎泰豐與士林夜市,讓暢銷作家瞿欣怡帶著你,在新與舊、山與海、人與物間,踏查台北,深入巷弄,品嘗台北不一樣的日常與包容,與她眼中台北最珍貴之

處。 春季。 在春光乍現卻又陰雨綿綿的台北, 逛著巷弄間的小店,找尋屬於你的邂逅。 這是繪製自己秘密地圖的好時機。 夏季。 盆地聚集的濕氣,如同散落各地的夜市; 蒸騰著活力、熱鬧,迸發著無窮的生命力, 出了城,馬上就有大海可以一躍而下,清涼透頂。 本書特色 ■以月分區分,結合大台北三月至八月種種繽紛的人文旅遊指南。 ■溶入作者個人角度及情感的旅遊書寫,既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 ■作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開台北的秘密日記一般。 名人推薦 台北市政府觀

光傳播局局長 簡余晏 台北市政府文化局局長 謝佩霓 新北市政府文化局局長 林寬裕 新北市觀光旅遊局局長 陳國君 小野|李惠貞|周育如|邱翊|洪震宇|姚瑞中 徐展元|陳文玲|傅天余|黃威融| 馬世芳|曾寶儀|劉昭儀|羅文嘉|羅毓嘉 溫暖推薦(依姓名筆劃序)

臺灣閩南疾病諺語的文化詮釋—以醫/病關係為研究視角

為了解決剝皮寮為什麼叫剝皮寮 的問題,作者許蓓苓 這樣論述:

本文從文化詮釋的角度,探討與疾病/醫療有關的臺灣閩南諺語;在各類口傳文學的類型中,諺語最能表現語言的功能與特色,因此諺語和相應的文化具有緊密的關係,對於諺語的研究已經成為文化研究一個相當重要的部分。 疾病所屬的定義與詮釋往往受到文化與習俗的影響,包括病因的解釋、相關的病痛、症狀的陳述,以及正常/異常的判斷,都和文化息息相關。因此,諺語-文化-疾病三者可以相互反映與詮釋,透過諺語呈現疾病文化,也從諺語看見文化是如何形塑疾病、如何醫治疾病。 醫學上所稱的「疾病」,是一個生物過程,指「個人的身體產生缺陷、器官機能異常、身體的生理狀態不平衡」,因此包括病名、病徵、病因、病患、病情等,以及

心理狀態的異常,都包含在論文取材的範圍內;除了直接闡述疾病議題的諺語,由於本文是以疾病的文化研究為主題,因此對於疾病諺語的收錄與議題的發揮、論文的鋪陳,不框限於醫療上的疾病定義,任何能決定一個人生活態度的東西,都會對他個人的疾病傾向發揮巨大的影響。 本論文共分為七章,第一章緒論,說明包括研究背景、問題陳述,研究目標與意義以及界定研究的範圍;第二章說明臺灣疾病諺語的醫療環境與醫療體系;第三章論述疾病、信仰與民俗醫療;第四章討論疾病文化的身體意涵;第五章為疾病與醫療的社會闡釋;第六章則針對疾病、飲食與養生文化的討論;第七章結論。 一千三百三十則臺灣閩南諺語,直接或間接的架構起臺灣社會的

疾病文化,「文化」不單只是某一個族群精神與物質文明的總稱,而是具有可以解釋分析的「語言」,諺語就是提供了文化研究的一種語言文本,臺灣閩南疾病諺語代表的是臺灣閩南族群面對疾病以及與疾病相關的問題時的一切應對,其中包括定義問題的方式、解決問題的知識體系,以及面對問題時的生命情調。

剝皮寮為什麼叫剝皮寮的網路口碑排行榜

-

#1.跌死人坑、殺人崎、人止關、剝皮寮⋯⋯ - 第2 頁 - 關鍵評論網

在漢人的傳統文化中,對於「死」總是充滿避諱。但為什麼會有些地方與「死」做連結,甚至直接寫在地名上呢?他們的背後,都是真真正正「可歌可泣」的 ... 於 www.thenewslens.com -

#2.Tony帶你去看不一樣的老艋舺- 剝皮寮(二) - 欣傳媒

這次要介紹的, 正是我出生的家, 也是整個剝皮寮街區最老的一區這個到現場看看, 就可以知道為何說是最老的一區這邊所屬的是福建<<廈漳泉>>建築的特色, ... 於 blog.xinmedia.com -

#3.[萬華] 艋舺剝皮寮老街

中秋連假第二天,還不知道要去哪兒走走的朋友們,妹果要推薦大家一個不錯的地方,那就是「剝皮寮」。這地名很特別,剝皮寮歷史街區的範圍為臺北市萬華 ... 於 sedo888.pixnet.net -

#4.[台灣-台北] 艋舺老街坊,剝皮寮歷史街區之鄉土教育中心

《台北市志》:「艋舺有北皮寮街,又稱剝皮寮街,北皮寮後有一池應是殺牲製革所在,所製成品不外乎皮箱、枕、鼓。」以舊志來說,剝皮寮的來源是因為剝獸皮 ... 於 hero780403.blogspot.com -

#5.[北市萬華] .艋舺剝皮寮老街 - Tony的自然人文旅記

為何稱為「剝皮寮」呢?眾說紛紜, 有人認為是因清代淡水河上游砍伐的樹木,以及由福建福州進口的杉材運抵艋舺後, 在 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#6.【20171020 走出教室- 剝皮寮(台北市鄉土教育中心 ...

老師首先介紹剝皮寮的由來,「小朋友知道為什麼這裡叫剝皮寮嗎?以及這裡到底是在剝什麼的皮呢?」根據地方耆老的說法,古時候這裡是木材的轉運中心,木材在這裡被剝下 ... 於 funstudynest.pixnet.net -

#7.艋舺-剝皮寮 - Yilung Liao的部落格

剝皮寮 --一條隨著時光流逝而沒落的老街這次藉由政府的修復及電影艋舺的熱潮讓人得以一窺當年的老街風采剝皮寮--這個很有趣的地名不解的人會想為什麼要 ... 於 liaoyilung.pixnet.net -

#8.剝皮寮由來 - Sabid

「剝皮寮」之名始於戰後的1950年代,而「剝皮寮」的地名由來有爭議,其來源有二說: 根據《臺北市志》:「艋舺有北皮寮街,又稱剝皮寮街,北皮寮後有一詞應是殺牲製革所在, ... 於 www.sabid.me -

#9.【周三專欄】艋舺是一盞昏黃的燈 - 獨立評論

一位倚在店門口的中年阿姨看到我們,似乎很開心,立刻大叫,「同學,補習 ... 往後剝皮寮修復之後,再因為電影《艋舺》將這周邊翻滾了一圈,成為文創 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#10.剝皮寮初次印象。剝皮寮歷史街區@ 玫瑰天蠍的部落格 - 隨意窩

相傳是店主喜歡一個在龍山寺演野台戲的小旦「蜘蛛」因此得名。 古樸的紅磚牆上繪畫著原子小金剛,這應該 ... 於 blog.xuite.net -

#11.剝得是樹皮?獸皮? 讓「剝皮寮老街」告訴你!

於台灣清領時期擁有「一府二鹿三艋舺」之稱的艋舺(即今萬華區),因船港商業而盛極一時,如今我們所見的龍山寺、剝皮寮等遺蹟,不僅見證了前人渡海來 ... 於 kknews.cc -

#12.剝皮寮歷史街景&台北市鄉土教育中心 - 輕旅行

為台北市本土教育工作注入活水源頭,也為剝皮寮老街活化在利用豎立了新典範 ... 為什麼要叫剝皮寮?是要剝什麼皮? 剝獸皮?剝樹皮? 於 travel.yam.com -

#13.第五章變調的剝皮寮古街改造計畫 誰的城市?

最典型的即是容積移轉的有效性,此外更有傳統匠師技藝的培育、鄰近地區都市設計的配. 合、適度的政策性公共投資的介入等。 Page 5. 98. 問題,惟「為何保存」、「? 誰保存 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#14.玩好的遊藝剝皮寮街 - 壹週刊

跟著三個七年級的大男生,踏進「剝皮寮歷史街區」,我立刻明白為何 ... 剝皮寮是台北市最具規模的古街區,康定路與廣州街交會口一帶可見精緻洋樓房屋 ... 於 tw.nextmgz.com -

#15.橫跨200年歷史的有機體-剝皮寮老街(訪問台北市鄉土教育中心 ...

為進一步瞭解剝皮寮的歷史背景與未來展望,在本周「Ramble Taipei漫步台北」的節目中訪問了台北市鄉土教育中心的主任張欽鵬,帶著大家一起到剝皮寮 ... 於 rambletaipei.blogspot.com -

#16.台北旅遊網- 【你知道剝皮寮為什麼叫剝皮寮嗎 ... - Facebook

你知道剝皮寮為什麼叫剝皮寮嗎?】 #快點圖看標準答案#小美編:你知道最近有宮廷劇熱潮嗎?《延禧攻略》、 《如懿傳》都好好看阿! 於 zh-tw.facebook.com -

#17.剝皮寮懷舊之旅 - nidBox親子盒子

為什麼叫剝皮寮 ?它的的由來是: 清朝時福州商船運進杉木,在此剝去樹皮而得名。 到剝皮寮先經過龍山寺. 這條街是"艋舺"拍攝場景 於 meihwua219.nidbox.com -

#19.設計.拍照|剝皮寮,幻想的最佳取材地 - 時刻旅行

剝皮寮 在龍山寺附近,有著特殊的建築外觀和歷史背景。 ... 聽同學說這裡是一群老房子,但到底為什麼叫剝皮寮呀?是剝什麼的皮?一直都得不到答案。 於 tripmoment.com -

#20.[台北] 就算沒看過艋舺我也來去剝皮寮趕流行一下

來到剝皮寮當然要知道一下人家的歷史呀! 說真的…這個說明也沒有把為什麼叫剝皮寮說的很清楚, 只是說大概是因為這些原因吧!讓我到現在還是不懂他 ... 於 aileen1596.pixnet.net -

#21.台北萬華區景點))剝皮寮歷史街景& 台北市鄉土教育中心

為台北市本土教育工作注入活水源頭,也為剝皮寮老街活化在利用豎立了新典範 ... 為什麼要叫剝皮寮?是要剝什麼皮? 剝獸皮?剝樹皮? 於 as660707.pixnet.net -

#22.台北市鄉土教育中心(剝皮寮歷史街區) - 萬華區 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹台北市鄉土教育中心(剝皮寮歷史街區),舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通路線,以及可順遊的鄰近景點等豐富資訊,還有旅遊台北市 ... 於 www.travelking.com.tw -

#23.臺北市萬華區社區學習服務中心

跟隨著這五堂課程的腳步,品味著剝皮寮過去、現在的風華,以及試著想像勾勒著其未來可能成為什麼樣的形象,突然,覺得心有著滿滿的感動,感動的不僅僅只是教師和學員們 ... 於 www.whcc.org.tw -

#24.剝皮寮的故事戶外教學手冊(低年級版) - 臺北市鄉土教育中心

(二)統整:為什麼叫剝皮寮?究竟要剝什麼皮呢?剝獸皮?剝樹皮?或者只是. 「北皮」的閩南發音?每個地名都 ... 於 59.120.8.196 -

#25.剝皮寮歷史街區 - 淡水維基館

廣州街以北,東到昆明街,西接康定路,據推測剝皮寮市街早在清朝中期就已建立,從現在龍山寺旁的青草巷一直延伸至龍山國中附近的營盤口,是清末艋舺通往古 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#26.「秒懂即行銷」EP15|「在地文史行銷-剝皮寮歷史街區」

就剝皮寮歷史街區來說,鄉土教育中心便是個平台,串連艋舺各式資源,包括學校、NGO、歷史景點、文史工作室、美食、老店鋪,進行資源整合運用,及借力使力 ... 於 www.listencontent.com.tw -

#27.剝皮寮 - 中文百科全書

“一府二鹿三艋舺”。台南、鹿港、艋舺,是清代台灣南、中、北三大繁華城鎮。艋舺就是今天台北的萬華區,萬華區上有一條名字怪怪的街道叫剝皮寮。最近因為一部名為《艋舺》的 ... 於 www.newton.com.tw -

#28.剝皮寮藝條通‧萬華老街‧Part1 - cougar-studio的部落格

剝皮寮 這個名詞聽起來挺怪的~ 為什麼我會過去探一探? ... 根據曾經在老松國小就讀的南霸天Hugo跟我提到, 剝皮寮之所以會叫剝皮寮是因為清朝時期福州商船運進杉木, ... 於 cougarstudio.pixnet.net -

#29.艋舺-剝皮寮@ken的天空 - 探路客

剝皮寮 --一條隨著時光流逝而沒落的老街這次藉由政府的修復及電影艋舺的熱潮讓人得以一窺當年的老街風采 · 剝皮寮--這個很有趣的地名不解的人會想為什麼要叫 ... 於 www.timelog.to -

#30.20110826 迷失的剝皮寮@ I'M Possible - 痞客邦

剝皮寮 老街昨天的夜裡這個名子沒由來的出現在我的心裡揮之不去或許是我在很久之前答應過自己要來這個地方走走來到這後我在康定路.昆明街. 於 imissyousomuch0.pixnet.net -

#31.地名由來 - 臺北市鄉土教育中心全球資訊網

日治時代稱為北皮藔街,光復後則以廣州街x號及康定路173巷稱之。在民國四十二年蘇省行的〈艋舺街名考源〉中以「剝皮寮」稱之,爾後出版 ... 於 59-120-8-196.hinet-ip.hinet.net -

#32.艋舺戀花恰恰恰 - Google 圖書結果

2.4童年碎片和剝皮寮孩提歲月的吉光片羽偶爾會突然從深邃的意識底層浮騰上來無數多記憶碎片在她腦海中翻來覆去最近因為大目坤仔亡故她與遺失的童年才又接上了線多年來 ... 於 books.google.com.tw -

#33.剝皮寮是什麼意思的推薦與評價,FACEBOOK - 疑難雜症萬事通

剝皮寮 是什麼意思在哪有即興Improv Nowhere Facebook 的評價. 剝皮寮是什麼意思在[轉載]我為什麼反對電影艋舺- 看板movie - 批踢踢實業坊的 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#34.[台北旅遊景點]穿越時空の剝皮寮老街 - 青青小熊

某天非假日來到了台北市剝皮寮老街,↑ 剝皮寮在萬華區康定路、廣州街交會的路段。 一開始還不知為什麼它叫剝皮寮? 剝皮是指剝什麼皮,人皮? 於 yoke918.com -

#35.台北萬華(艋舺)剝皮寮- 台北市鄉土教育中心( 4 ) - Billy旅行日記

明治四十一年(1908)的市區改正劃設了廣州街康定路昆明街使得剝皮寮老街被截斷並隱沒在廣州街的背後老街北側留存較多清代傳統的店屋臨康定路廣州街昆明 ... 於 billylo.pixnet.net -

#36.【序曲】

燦燦的彩虹,與囝仔們的笑靨相輝映,卻不敵林志明老婆淒厲的尖叫:「夭肖死 ... 但究竟該叫剝皮寮?北皮寮?或是福皮藔?卻連老艋舺人也說不清楚。 於 archive.ncafroc.org.tw -

#37.走訪剝皮寮 傾聽老屋說故事

這塊歷史街區為什麼叫「剝皮寮」呢?根據地方耆老所言,乃因清朝時期福州商傳船運進杉木,在此剝去樹皮而得名;又有人說,是因為日治時期此地名為「北 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#38.太初有茶 - Google 圖書結果

萬華廣州街和柳州街之間的老松國小,以前叫蓮花池,專門用來浸泡正福州杉的池子, ... 剝掉樹皮,乾燥後再截切成各種宜用的木料,所以那裏叫剝皮寮,做這些低工資工作的人, ... 於 books.google.com.tw -

#39.華風艋年 - 臺北市首座

剝皮寮 歷史街區. 臺北市. 電影主題公園. 華西街. 觀光夜市. 新富町. 文化市場. 朝北醫院. 龍山. 文創基地. 東三水街市場. 青草巷. 西園2. 創作. 糖廍文化園. 於 www-ws.gov.taipei -

#40.在疫情下,寫給我記憶中的萬華 - 方格子

萬華, 剝皮寮, 疫情, 政治與評論, 剝皮寮, 萬華, 確診個案, 茶室, 舞台劇, 疫情升溫, 阿公店, 居民, 台北, 文化資產. ... 而剝皮寮為什麼叫剝皮寮? 於 vocus.cc -

#41.剝皮寮(艋舺) @ 酷酷媽忙什麼?

剝皮寮為什麼 要叫做剝皮寮, 究竟試剝誰的皮? 有兩造說法: 一是以前大陸杉木來到台北, 在這邊下了船之後, 在這裡剝樹皮, 因此叫剝皮寮; 另一個說法是日 ... 於 tsaichiahui.pixnet.net -

#42.艋舺.萬華:《臺北歷史.空間.建築》選摘(2) - 風傳媒

當地的耆老提到,因為以前從對岸進口福杉,曾在這裡進行剝皮加工,再作為高價建材賣到各地。「福皮寮街」或「剝皮寮」的名稱,很可能就是由此而來。 於 www.storm.mg -

#43.廣州街。剝皮寮。走走。 - 就是小眼睛

在聽簡報時,才知道這是一條老街,因為日治時期的都市計畫就把這個地方劃入老松國小校地,至國民政府時取得土地,但學校方面長期並無增建校舍計畫,於是這 ... 於 julia-google.blogspot.com -

#44.剝皮寮歷史沿革 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,剝皮寮的故事,剝皮寮為什麼叫剝皮寮,剝皮寮簡介,剝皮寮爭議,剝皮寮特色,剝皮寮心得,剝皮寮意思,剝皮寮老街歷史. 於 aed.iwiki.tw -

#45.監院指北市輕忽疫情黃珊珊怒駁:片面解讀、嚴重打擊防疫同仁 ...

黃珊珊細數道,尤其篩檢部分,去年5月13日和平醫院爆發院內感染,隔天柯市長指示成立和平、中興篩檢站,5月15日剝皮寮篩檢站,那時中央還沒同意用快篩 ... 於 newtalk.tw -

#46.剝皮寮- 维基百科,自由的百科全书

「剝皮」一詞的由來眾說紛紜,有以下三種說法。 「剝樹皮」的說法:. 根據《剝皮寮古街歷史價值調查研究》一書的調查,由於艋舺 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.艋舺--剝皮寮老街 - 熊貓部屋

正式來到剝皮寮街區,簡略的大事記中說明了此處整修的歷史沿革, · 至於此處為何叫「剝皮寮」? · 原來是因為位於萬華剝皮寮在清朝嘉慶年間稱為「北皮寮」,. 於 wangpanda.pixnet.net -

#48.[台北故事] 艋舺剝皮寮 超過200年! 不用去北京也可以走的清朝 ...

最近在追台北故事, 準備把台北有歷史的地方都走一次, 行程來到艋舺剝皮寮, 為了突顯同大爺與媽媽的大手牽小手, 我們還特別找了雙顏色相近的鞋, ... 於 ioveyi.tw -

#49.【遊記】再見了剝皮寮@ isminmin的部落格

剝皮寮為什麼 會叫剝皮寮呢? 想知道的話去google一下好像因為萬華地區之前甚麼剝樹皮的忘了啦! ... 進入主題吧! ... 裡面真的沒甚麼介紹一堆武器?! ... 難道是我對艋舺的熱情已 ... 於 isminmin.pixnet.net -

#50.109_10_22_23_【探索‧ 圓山】文化之旅二日遊【剝皮寮歷史 ...

昨天在圓山當了一天貴婦住了一晚上,一早我們第一個點就是剝皮寮歷史街區跟龍山寺,這兒導遊ㄝ沒來過,雖然是第一次但遊歷史街就是讓人 ... 剝皮寮為何叫作剝皮寮? 於 ssupermamatw.pixnet.net -

#51.匆匆台北 艋舺剝皮寮穿越時空 - 敘事圈Story Circle

我漫步在俗稱「亭仔腳」的騎樓,思考為何這裡要叫「剝皮寮」?這麼駭人的名字。 有人說,這是因為以前這裡都在剝動物皮;也有人說這裡是過去商船運送木材 ... 於 storycircle571.com -

#52.別再叫我天龍國!走訪歷史與現代兼具的台北城

像是萬華古城區,因為電影《艋舺》取景拍攝、紅極一時的剝皮寮,裡頭埋藏了古老歲月的記憶;若想瞭解現代創意與.. (北部旅遊, 周休二日旅遊, ... 於 travel.ettoday.net -

#53.剝什麼皮的剝皮寮 - 喬依思碎碎念

剝皮寮 就位在周記肉粥店的正對面。剝皮寮,因為幾年前台北市政府的社區再造,加上電影「艋舺」的帶動,進而熱門起來,不過到底為什麼叫剝皮寮? 於 joycekou.pixnet.net -

#54.【台北萬華】免費景點(雨天行程)。剝皮寮歷史街區 - 葛瑞絲的 ...

剝皮寮 歷史街區--超好外拍的地方!還可以帶孩子一起來回憶懷舊風、體驗古早童玩(電影艋舺、大尾鱸鰻取景地) ... 於 jackla39.pixnet.net -

#55.喪失原味的艋舺剝皮寮 - TWIMI | 獨立媒體

這裡的建築大都是日據時代興建的,我完全感應不到清代的氣味,國民黨政府強制徵收「剝皮寮」一大片土地,拆毀後又花大錢把它蓋回來,而台北市文化局宣傳小 ... 於 blog.twimi.net -

#56.剝皮寮之旅,不只是遊記 - 鬼島觀測站

剝皮寮 之旅,不只是遊記. 看過《艋舺》的觀眾應該對於電影中的剝皮寮場景很有印象, 確實在電影上映後,剝皮寮也一度成為熱門觀光景點,. 於 ghostisland123.blogspot.com -

#57.剝皮寮_百度百科

剝皮寮 (Bopiliao),台灣台北市地名,位於老松國小校園南側,範圍為今萬華區廣州街、康定路及昆明街所包圍之街廓。“一府二鹿三艋舺”。台南、鹿港、艋舺,是清代台灣南、 ... 於 baike.baidu.hk -

#58.遊台北 走入歷史的剝皮寮歷史街區+艋舺美食半日遊 - 牛牛肥滋滋

(究竟是為什麼呢…?) 總之很失落就是了. 所以也沒拍到甚麼照片囉. 老街旁的街道是國小生們每 ... 於 sillybaby.tw -

#59.【台北小旅行】舊時光。剝皮寮

這次的主行程是剝皮寮。 當然開始之前要先填飽肚子才行。 這個大橋頭米糕真是超級美味, 好友Y是超愛米糕的傢伙,他可是讚不絕口, 而燕子我對米糕是沒有特殊愛好,也覺得 ... 於 anniegarden.pixnet.net -

#60.投稿類別:史地類篇名: 剝皮寮歷史街區保存作者

聽完後,我才發覺原來在紛亂的台北城中,有這麼一個古色古香的. 街道,四處張望看見了天花板懸掛著三個燈籠,上面寫著「剝皮寮」,引起了我. 對這裡的好奇心。 二、. 研究 ... 於 www.shs.edu.tw -

#61.艋舺有個剝皮寮(2之1) - 馬哥的家

剝皮寮 這個地名的由來,以目前資料來看,大致可歸納為下列幾種不同的講法: ... 至於為什麼這個地方在清代時叫作「福皮藔」或「福地藔」尚無考證可以 ... 於 blog.udn.com -

#62.剝皮寮

剝皮寮 街剝皮寮老街徵收&抗爭[編輯] 剝皮寮歷史街區長約數百公尺的街道,從昭和16年(1941年)日治時期政府依都市計畫被劃入臺北市老松國民學校的學校預定地,無法增建. 於 www.literevolmetrice3d.co -

#63.AIT發言人孟雨荷前進艋舺介紹百年風華老街區 - 中央社

AIT晚間發文說:「你知道萬華的剝皮寮為甚麼叫剝皮寮嗎?你常常走過路過經過萬華卻從來沒有好好探索這個歷史悠久的老台北街區嗎?AIT發言人孟雨荷、 ... 於 www.cna.com.tw -

#64.【萬華】剝皮寮 - 3D羊‧攝字頭上一口井

剝皮寮 為何會叫剝皮寮呢╮(╯▽╰)╭ 根據當地耆老所說: 「因清朝福州商船運杉木來此,並在此剝去樹皮而得名」...那應該叫"剝樹皮"呀o(╬ ̄皿 ̄)=○# ( ̄#)3 ̄) 於 sandyang.pixnet.net -

#65.文章 - 吉林國小

為什麼 要叫剝皮寮呢?因位以前是專門剝樹皮和獸皮的,所以才叫做剝皮寮。 故宮博物院:裡面是展覽各個朝代留下來的東西,其中最有名的就是翠玉白菜、東波肉。其他有瓷器、 ... 於 www.clps.tp.edu.tw -

#66.剝皮寮歷史街區 - Tripper Way 旅遊

剝皮寮 歷史街區(英文Bopiliao Historic Block)位於臺北市萬華區,是艋舺早期的 ... 台灣光復後,此區還是以舊時的剝皮寮為習慣稱呼,不過究竟為什麼要叫剝皮寮呢? 於 tw.tripperway.com -

#67.我也偷跑回台灣一趟了----走訪龍山寺和剝皮寮

這次來龍山寺,不知道為什麼竟然有一種驚艷的感覺。 (小さい時、お母さんは私を連れて龍山寺に来た。私は寺や神社のところにはあんまり行かなかったが、 ... 於 debjp.pixnet.net -

#68.剝皮寮:台北老街的閩南情緣 - 壹讀

台海網3月26日訊(海峽導報駐台記者薛洋文/圖)在台北龍山寺附近,有條聽起來很「奇怪」的老街叫作「剝皮寮」,它歷經百年風霜,卻依然完整地被保留 ... 於 read01.com -

#69.剝皮寮- 艋舺 - 我的幸福小窩

星期天早上起床盯小冠背三字經完,看外面天氣還不錯就全家一起去最近很夯的景點,剝皮寮剝皮寮為什麼會叫剝皮寮,不是因為萬華那特種營業多去會被剝皮而 ... 於 charry0815.pixnet.net -

#70.[心得] 萬華艋舺剝皮寮老街- 看板travel - 批踢踢實業坊

這地名很特別,剝皮寮歷史街區的範圍為臺北市萬華區北區至老松國小, ... 至於為什麼叫剝皮,有人說跟剝樹皮、剝獸皮有關,至今還沒有很明確的答案。 於 www.ptt.cc -

#71.台灣即時新聞 - Vexed.Me

當中共窮盡洪荒之力為北京冬奧的舉辦與「普習會」擦脂抹粉時,習近平自己埋下的窘境種子正在世人眼前開花結果,在面對內有「徐州八孩」輿論海嘯、 ... 於 vexed.me -

#72.臺灣百年小學巡禮。老松國小與剝皮寮 - 25度c的空白

我們的台灣親子漫遊書媽媽因為身體不舒服,沒有辦法和我們去萬華看看老松國小,所以我獨自帶著洋出發。為何要去老松國小呢?第一是因為他是百年老校, ... 於 lifepoem.pixnet.net -

#73.走過疫年: 病毒、口罩、疫苗、假新聞之日常疫情 - Google 圖書結果

0514 星期五果真一早新聞各大媒體鋪天蓋地的放送疫情升溫的消息,台北市長柯文哲緊急對媒體宣佈:將在原本就有篩檢站的聯醫和平院區外圍-加設剝皮寮、西園醫院、和平中興 ... 於 books.google.com.tw -

#74.剝皮寮歷史街區造訪者動機、地方意象與襲產認同之關聯性研究

全球化發展下,區域之間的競爭日益強烈,襲產因其歷史文化可以做為一地. 區別於他地的特色。台北市萬華區剝皮寮歷史街區的保存,讓造訪者能夠見證台. 北發展的歷史。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#75.台北景點》剝皮寮歷史街區。門上春聯照相好有趣,順訪龍山寺

離我好遠呀!! 這個剥皮寮橫跨清代、日治和民國三個時代,. 所以這裡才叫歷史街區,. 是艋舺最 ... 於 wen4899.pixnet.net -

#76.105年10月31日萬華人文地理考察

正在如火如荼興建的萬華火車站,完工後將榮登全國建築結構最高的火車站;剝皮寮歷史街區是台北市內 碩果僅存可見證清代、日據、戰後到1970年代的百年 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#77.剝皮寮的新生命教育活化歷史老街 - PeoPo 公民新聞

推論從清代到日治時代,將福皮藔街改成福地藔街再改名成北皮藔街,是由發音相近轉換而來。因此「剝皮寮」的名稱可能源自發音相似的「北皮藔」閩南語發音。 於 www.peopo.org -

#78.尋找消逝的剝皮寮歷史街區: 重構被取代的文化地景 - ntcuir

然而剝皮寮. 歷史街區從1980 年代開始歷經徵收抗爭、拆遷整建到保存維護再利用三個階. 段,讓這一個居民生活的都市聚落,轉身成為公部門的鄉土教育中心。 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#79.剝皮寮,剝什麼皮? | 主題| 天下文化

台北剝皮寮日治時期稱「北皮藔街」,如今或討其吉利曰:「福皮寮」;剝皮者,一說原是剝獸皮製成皮革的所在,另一說則為清領時期,福州運來的杉木在此剝去 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#80.青青小熊旅遊札記 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

剝皮寮 老街大約三公尺寬'兩遑均有店舖'不難想像當時的熱鬧景象。]開始還不知為什麼它叫剝皮寮?剝皮是指剝什麼皮,人皮?動物皮?哈~太恐怖了吧!結果仔細]看都不是,此皮非 ... 於 books.google.com.tw -

#81.走入歷史與魯肉飯的故鄉【剝皮寮歷史街區】【華西街夜市】

下班下課的週五傍晚一起去散散心吃吃飯吧行程: 剝皮寮歷史街區華西街 ... 你們知道為什麼這裡會叫剝皮寮嗎其實是因為以前叫北皮寮街 因為諧音的關係才演變為剝皮寮哦. 於 szrung861221.pixnet.net -

#82.剝皮寮由來剝皮寮的由來 - QPHII

「街區就表示有一定的年代,已經有2,300年的歷史,因為老松國小的關係,才讓剝皮寮 剝皮寮 - 維基百科,自由的百科全書 【剝皮寮長知識】 剝皮寮的名稱由來大. 於 www.textlnker.co -

#83.2010.02.19. - 此網站為福和國中校內使用網站

【目的地點】:剝皮寮古街區、艋舺文史、美食之旅。 (龍山寺捷運站、12號公園、元祖胡椒餅、美人照鏡池、青草巷、地藏王廟、三水街市場、剝皮寮古街區10:00免費導覽、 ... 於 163.20.173.4 -

#84.如醉一回 如夢一齣 HANKO 60 調酒劇場 - 第 91 頁 - Google 圖書結果

兒時每到過年前夕,與父母親到迪化街採買時,也總會經過剝皮寮。為什麼叫「剝皮寮」?根據地方老一輩的說法是,清朝時期福州商船運進口杉木,會在這兒剝去樹皮,所以叫「剝 ... 於 books.google.com.tw -

#85.【台北市】剝獸皮?剝樹皮?北皮? - 阿德看世界

剝皮寮 老街(即今康定路173巷)為艋舺現存仍保有清代街型的道路之ㄧ,當時的剝皮寮老街向西 ... 為什麼照相機跟別人都不一樣,原來是擺POSE當模特兒! 於 jendechn.blogspot.com -

#86.剝皮寮的由來

「日本剝皮寮西段部分剝皮寮是台灣台北市的地名,位於老松國小校園南側,今萬華區廣州街、康定路及昆明街所包圍之街廓,據地方耆老所言,剝皮寮乃因清朝 ... 於 zakonoved42.ru -

#87.萬華|剝皮寮老街・到充滿歷史的街區感受「艋舺」電影氛圍

台灣有許多景點因為電影取景的關係,吸引了大批遊客前去造訪,而剝皮寮老街也不例外,在國片電影「艋舺」中,有許多片段皆取景於剝皮寮老街位於康定路173巷的畫面。 於 journey.tw -

#88.Story 街區故事 - 剝皮寮歷史街區

剝皮寮 歷史街區– 於艋舺文化古城中,佔有不可忽視的歷史代表性。與其他古蹟, 文化遺產一脈相連,共譜今日艋舺風華,即刻了解:https://www.bopiliao.taipei. 於 www.bopiliao.taipei -

#89.觀光開麥拉 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

至於它為什麼叫剝皮,眾說紛紜;有人說是因為在此剝樹皮,也有人說是在此剝獸皮,學者則說剝皮與「北皮」的台語音相近,應是由此衍生而來。不管起源如何,剝皮寮的名稱已經先 ... 於 books.google.com.tw -

#90.艋舺

艋舺的同安人被三邑人打敗後為什麼會向北逃呢? ... 由康定路、廣州街及昆明街所包圍之街廓,古稱「剝皮寮」,乃因清朝福州商船進口杉木,多在此剝去樹皮而得名。 於 nrch.culture.tw -

#91.剝皮寮!重生!@駱駝的想說就說,胡言亂語|PChome 個人新聞台

艋舺,台北萬華,古早時商業活動相當熱絡,可說是台北的台北;剝皮寮,在艋舺,傳說清朝時,自福建運來的杉木在此剝去樹皮,因而得名;這裡仍保有巴洛可式洋樓,但並不是很華麗的 ... 於 mypaper.pchome.com.tw