台北萬華茶室的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王春子寫的 你的早晨是什麼?一個插畫家的日常見聞 和馬克吐溫國際影像有限公司的 走過亭仔腳.回首剝皮寮(光碟)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件 - 维基百科也說明:萬華 茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件,簡稱萬華茶藝館衍生感染事件,是指在2021年4月下旬(已知萬華群聚案例所涉發病日至遲可溯及4月23日)的一起發生在臺灣 ...

這兩本書分別來自遠流 和台北市政府文化局所出版 。

國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 趙玉玲所指導 吳雅涵的 臺灣沉浸式劇場初探 (2021),提出台北萬華茶室關鍵因素是什麼,來自於臺灣沉浸式劇場、沉浸式、沉浸式劇場、跨領域。

而第二篇論文國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 林泰州所指導 呂侑穎的 《她們 在天亮之前》—女性陪侍者紀錄片創作 (2020),提出因為有 陪侍勞動、女性意識、參與型模式、真實電影的重點而找出了 台北萬華茶室的解答。

最後網站疫情这面照妖镜:茶室、街友,台北万华的污名化 - 歪脑則補充:疫情这面照妖镜,照出了人们猎巫的劣根性。万华茶室并没有罪,是政府放弃了管制的权力,才形成公卫上的缺口。针对万华的污名化从未止息,然而这些嬉笑 ...

你的早晨是什麼?一個插畫家的日常見聞

為了解決台北萬華茶室 的問題,作者王春子 這樣論述:

低調又不甘寂寞的私家觀察 在充滿魔力的早晨裡,呼之欲出── 插畫家王春子的第一本散文集,從日常問候開始。 亦寫亦繪,分享尋常迷人的生活風景。 一位以畫說話的插畫家,也拿起筆寫下她平日的所見所聞,她關心生活瑣事,也關心社會問題。讀完這本書後,恍然大悟,原來是在這樣的城市,過這般的生活,有了這樣的王春子。 喃喃左岸──蟄居城市邊陲的自由視野 住在靠著淡水河的山邊,走幾步便可眺望淡水河和海水的匯合處,河的這一方細細長長的,兩側蓋滿高高低低的樓房,海的那一方,一望無際看不到邊緣,偶爾遠方幾個小點般的貨船經過。這幾年窗外的景色在變,房間裡的風景也因為生活形態改變有了些變化。不

變的只有山下那細細的淡水河,一樣緩緩地流向海洋。 明滅城居──回味舊城居的美好時光 爸爸是老萬華人,祖先們好像一來台灣就決定在這裡住下來,然後隨著它興衰起落。台北舊城裡,許多將要消逝的風景、聲音,未來或許也會有新的不同的生活方式在這裡展開…… 河邊出走──分享旅行遭逢的新鮮片段 沒有衛星導航也不看地圖,像遊戲般地遇見岔路後往直覺的方向前進,不知道會通向哪裡,或在哪邊結束。也許生活也該如此,在習慣的生活模式中偶爾脫離常軌,眼前又會出現另一種從未想過的景色。 第二人生──歡迎來到插畫家的三人世界 歡迎你,我親愛的小孩,在二月九日來到這個世界。我們期待你漸漸長大,這些歷

程將會被記憶下來,在你開始理解語言的未來,再好好向你說,我們是如何經歷這些日子。 創作自語──傾聽創作者的真實告白 一個人工作,多半時間是沉默的,像獨自慢跑,沒有人盯你。畫畫的開始總是焦慮,尤其是還沒進行到滿意時最脆弱,我通常躲起來畫。先生老是笑我畫圖時禁忌很多,最怕別人不經意從背後走過,因為一點點可以誤會成輕視的眼神都足以殺了我。 ◎隨書驚喜贈送「插畫家的尋常一日」特製書衣海報 住在八里半山腰的日子,過著別人眼中宅女的生活,從每天早晨8點手機的morning call開始,你會發現插畫家一日的生活原來是這樣……

台北萬華茶室進入發燒排行的影片

Delta病毒再度襲台,這次長榮航空爆出3名機師感染Delta變種病毒,讓Delta再度進入社區。讓人不禁回想起上一波3+11的錯誤政策,讓全台淪陷的惡夢。而從這兩次防堵失敗的經驗來說,不免難看出,中央對於入境機師的控管已出了問題。然而,上一次有萬華茶室可以甩鍋,那這一次民進黨政府怎麼解釋,這次又會找誰來揹這個黑鍋呢?

此外,萬華茶室真的有這麼好玩嗎?來茶室都一定是來「人與人的連結」嗎?我們這次邀請到了也是萬華居民的風傳媒記者-謝孟穎!要從她三個多月來的實際觀察,挖掘出在這波疫情下、不為人知的萬華居民辛酸淚。到底,無端揹上破口惡名的萬華,有了哪些轉變,而茶室文化街現在又變成了什麼模樣?

最後,我們也找到了萬華當地的徐立信議員,他將從這次防疫的表現,來分析柯文哲阿北的未來將何去何從?此外,這次疫情也直接影響了2022台北市長選舉的最新動向,甚至直言黃珊珊有可能擊敗蔣萬安?這其中又是什麼原因?柯家軍真的能夠繼續贏得台北市長的寶座嗎?

*本次拍攝全程依拍攝防疫管理措施進行

#陳時中 #Delta #疫情

00:00 精采預告

00:36 正片開始

01:13 萬華茶室揭密!跟大眾想像差很大?

05:00 60年歷史酒家菜,勾出在地人情味

06:03 「萬華破口說」讓人民苦不堪言?

08:53 「萬華破口說」是中央甩鍋?

10:29 打黃議員為何幫萬華茶室發聲?

11:49 北市防疫究竟是好是壞?

13:24 2022台北市長選舉鹿死誰手?

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

臺灣沉浸式劇場初探

為了解決台北萬華茶室 的問題,作者吳雅涵 這樣論述:

本研究探索「沉浸式劇場」在臺灣的發展,由歷史與劇場生態角度進行研究。首先、藉由「檔案資料分析法」廣納有關臺灣「沉浸式」演出的戲劇、舞蹈、音樂作品之「文字資料」、「視覺資料」、「聲音資料」以及跨領域理論。參考檔案資料分析法挑選出有助於個案研究之資料。最後、以「質量分析方法」從質性與量化的資料,呈現生態特色,萃取出不同類別之比較,從中看出「沉浸式劇場」在臺灣發展的特質與趨勢。研究者針對「沉浸」理論找出能構成「沉浸式劇場」之要素概念,製作「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」之分類與評判元素。依照「學者定義」的四大型態(「探索劇場」、「導引經驗」、「互動世界」、「遊戲劇場」)進行四大類的

加總統計,分析「沉浸式劇場」在臺灣如何發展與各個團隊使用手法及元素運用與其關聯性及分析作品特質。從一個質性描述的「年表」作宏觀分析,七個「量」的統計圖表作微觀分析,從中看出「臺灣沉浸式劇場」生態的變化。研究者從「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」,探討「臺灣沉浸式劇場」特質。分析「戲劇」、「舞蹈(含馬戲)」、「音樂」、「其他」類別呈現出的狀態與趨勢,深入探討跨領域之沉浸式劇場在臺灣的發展。透過七個統計圖發現「臺灣沉浸式劇場」趨勢,發現21 年間一共有57 檔,其中「戲劇類」超過一半,「舞蹈含馬戲類」近四分之一,「其他類」低於九分之一,「音樂類」只有1 檔。「臺灣沉浸式劇場」之發展可

以分為三階段:「萌芽期」2000-2008 年、「探索期」2009-2016年、「發展期」2017-2020 年。後者共有48 檔,接近總數的84%,以「導引經驗」、「互動世界」表演型態一向為大宗,以「戲劇類」為多,接著是「舞蹈含馬戲類」與新興的「其他類」。

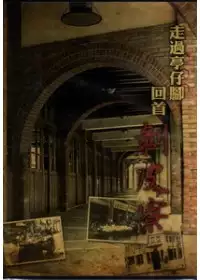

走過亭仔腳.回首剝皮寮(光碟)

為了解決台北萬華茶室 的問題,作者馬克吐溫國際影像有限公司 這樣論述:

位於艋舺東南邊界的剝皮寮,在清代是進入艋舺的必經要道;剝皮寮街尾更是清代北台灣重要的軍事盤營地點,唐景崧在光緒21年(1895年)成立臺灣民主國後的遊行路線就是從這裡出發;日治時期的都市計畫將部份街區化為老松國小用地,限制了街廓發展,不同時期的建築風貌才得以保留至今,也是清代街廓最完整的老街之一。 在剝皮寮的亭仔腳下,像是永興亭船頭行、長壽號茶桌仔、太陽製本所、蜘蛛麵店以及鳳翔浴室等商家,也為人們紀錄過往。如果庶民生活是剝皮寮的「底色」,名人與名醫則為它「畫龍點睛」,清朝國學大師章太炎短暫來台半年則居住於剝皮寮,也為剝皮寮留下書香與時代的縮影;萬華名醫呂阿昌的故居,西洋式的建築在剝皮寮

的街屋中獨樹一格;醫政兩棲台北市代理市長的周百鍊,也在剝皮寮結交了許多各路好友。 現今的剝皮寮東側於2003年成立台北市鄉土教育中心,2009年西側街區將以藝術文化結合教育功能,推廣文化創意產業為目標。老街是沉默不語的靜物,唯有使它活化,才能訴說歷史遞嬗、先人的足跡。

《她們 在天亮之前》—女性陪侍者紀錄片創作

為了解決台北萬華茶室 的問題,作者呂侑穎 這樣論述:

紀錄短片《她們 在天亮之前》聚焦於六位陪侍勞動工作下,女公關們敘說自身獨特的世界,紀錄受訪者面臨工作情緒壓迫如何解決,如何從中成長學習。影片採取創作先行的策略:先拍攝而後架構劇本與剪接,以敘說文本作為重要的創作資料。以女性自主意識觀點來看陪侍勞動者的現身說法,呈現男性消費下女性邊緣勞動的心理與處境,包括身體性、工作期望、職場扮演與私密心理。透過影像呈現受訪女孩的職場經驗,呈現女孩們從事次行業被消費、被物化和汙名化之感受與自省。文本也反思影像中的「凝視」與「揭露」議題:男性的凝視與攝影機的揭露之關係與議題。 紀錄片創作依據美國電影學者Bill Nichols 所提出「六種紀錄片模

式」其中的「參與的模式」來製作,此模式也就是「真實電影」手法,像是「目擊證人的誠實」之作法。創作將依據影片訪問,整理出關鍵的陰性視覺意象,創作計畫分三個重點:(1)深入了解陪侍行業女性勞動的議題,並用女性內在聲音作為影片主架構(2)以無臉的面部處理來保護受訪者呈現女性自主意識和私密空間(3)紀錄片置入意象設計重建女性難以視覺呈現的心象,表現女性陪侍勞動的辛酸故事,同時思考自身與社會認同的可能。

台北萬華茶室的網路口碑排行榜

-

#1.萬華疫年後/走進「老人星巴克」看見阿公店的孤獨與哀愁

本土疫情爆發 茶室一條街成死城. 同一天,台北市長柯文哲下令,萬華警分局轄區內的172家清茶館及飲酒店,自隔日起連續停業3日。然而到了隔天,台北市 ... 於 times.hinet.net -

#2.萬華茶室爆2確診!媽坦言「去過阿公店」 真相全場暈了

中央流行疫情指揮中心昨(12)日宣布新增本土確診案例16例,3例感染源不明,不過感染源不明的其中2例,皆於台北市萬華區茶藝館工作,引發外界是否彼此 ... 於 www.nownews.com -

#3.萬華茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件 - 维基百科

萬華 茶藝館嚴重特殊傳染性肺炎群聚衍生感染事件,簡稱萬華茶藝館衍生感染事件,是指在2021年4月下旬(已知萬華群聚案例所涉發病日至遲可溯及4月23日)的一起發生在臺灣 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#4.疫情这面照妖镜:茶室、街友,台北万华的污名化 - 歪脑

疫情这面照妖镜,照出了人们猎巫的劣根性。万华茶室并没有罪,是政府放弃了管制的权力,才形成公卫上的缺口。针对万华的污名化从未止息,然而这些嬉笑 ... 於 www.wainao.me -

#5.福岡膠囊賓館(Sauna and Capsule Welby Fukuoka) 青年旅舍

茶室. 傳真/影印. 吸煙區. 休閒娛樂. 茶室. 水療及養生. 桑拿浴室. 櫃檯服務 ... 著名的景點下照姫神社、萬行寺和川端飢人地蔵尊均可步行很短距離到達。 於 hk.trip.com -

#6.〔美食新語〕2021年9月萬華茶室文化老街紀實 - Mobile01

萬華茶室 文化老街招牌下望西園路一段212巷。進入西園路一段212巷,左側2張與右側1張。行至巷口和平西路三段159巷北望右側。續行仍(台北市第1頁) 於 www.mobile01.com -

#7.北市擬讓萬華茶室復業陳時中:八大場所還不在開放之列

政治中心/綜合報導台灣從4月中下旬爆發本土新冠肺炎(或稱COVID-19、武漢肺炎)疫情以來,台北市萬華地區的茶室疫情,是疫情早期的熱區之一。 於 news.sina.com.tw -

#8.萬華4 名街友出現症狀!台北社會局急啟動3 大措施清消 - Heho ...

針對台北車站及萬華區艋舺公園聚集地的街友,台北市社會局每週都有訪視、 ... 為和平醫院、中興醫院、西園醫院及剝皮寮,並點名包括萬華茶室工作者及 ... 於 heho.com.tw -

#9.來到艋舺,眾生平等

身為一個南部小孩,起初對台北的印象,是依著白先勇《孽子》建立起來的。 ... 艋舺公園旁有一個引人注目的牌坊「萬華茶室文化老街」,保留早期的矮樓 ... 於 utimes.today -

#10.地方政府最難以處理的連結…疫情下,萬華特殊產業的困境

新冠肺炎疫情惡化,台北市萬華區「茶店小姐」染疫,衛福部長陳時中 ... 映入眼簾的是「萬華茶室文化老街」的招牌,夜幕低垂之際,排排或站或坐的女子 ... 於 city.gvm.com.tw -

#11.[問卦] 高雄有宅宅集中營可以逛嗎? | 尋夢新聞討論區

小弟過去在台北工作生活將近20年, 身為動漫宅最喜歡的休閒, 就是去台北 ... 過去一個月公開的資料來看撇除亂跑的機師以外萬華茶室茶室客群茶室[…] ... 於 ek21.com -

#12.萬華茶室豁出去!低胸露酥胸搶客1hr爽玩100次

台北 市萬華區的茶室目前超過400間,競爭激烈,不少「伊拉客」應運而生,為了賺取高額佣金,她們打破過去茶室不能有性交易的遊戲規則,把男客帶到包廂 ... 於 news.ebc.net.tw -

#13.萬華茶室傳2小姐確診店家緊急消毒後停業 - 毅傳媒

國內昨(11)日出現7名本土案例,其中6名是不明感染源,分為新北以及宜蘭二地。今再傳出基隆也出現不明感染源個案,有民眾向《毅傳媒》表示,台北市萬華也傳 ... 於 yimedia.com.tw -

#14.萬華茶室小姐悲歌》15歲被親媽推火坑、一把年紀滿身債的大陸 ...

萬華茶室 日前爆出多起確診案例,這是社會不起眼的角落,其中有外籍配偶、有掙扎著討生活的「甘苦人」,這群弱勢族群身上扛著的,無外乎是貧窮、性別 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#15.讓「阿公店」轉型茶室文化萬華版「歌舞伎町」遙遙無期

萬華茶室 要轉型,需要政府改造推動。(圖/記者黃彥傑攝). 記者黃彥傑/臺北報導. 萬華龍山寺周圍巷弄林立的「阿公店」,早期有女侍坐陪聊天、喝酒,有時小姐還會不時 ... 於 www.bg3.co -

#16.洗掉萬華茶室「情色」污名北市成立專案小組輔導、最快9月復業

台灣本土武漢肺炎(Covid-19,2019冠狀病毒疾病)自5月中旬爆發,台北市萬華區為重災區,其中,有數家茶室員工發生群聚感染情況,市長柯文哲也下令 ... 於 newtalk.tw -

#17.【冠状病毒19】台北万华茶室大清查27名失联外籍女找到了

台北 市万华区茶艺馆陆续出现2019冠状病毒确诊病例,当局展开大清查,原本有27名外籍女子失联,如今已经全部找到。 台湾近日暴发本土感染潮,台北市万 ... 於 www.8world.com -

#18.疫情下的萬華:夜市、旅館並肩合作,讓弱勢作外送團隊

但對現代的台北人而言,更多的印象來自電影《艋舺》中的逞兇鬥 ... 萬華茶室文化老街的末端銜接梧州街夜市,這裡有全台第一間夜市牛排附酥皮濃湯的 ... 於 lohas.commonhealth.com.tw -

#19.萬華茶室有望復業! 北市府研議拚9月開放 - 自由時報

台北 市萬華茶室在本土疫情爆發有不少人確診,5月中旬被北市府勒公告停業,如今北市府研議9月讓萬華茶室復業,台北市副市長蔡炳坤今證實, ... 於 news.ltn.com.tw -

#20.台湾 完全版2019 - 第 220 頁 - Google 圖書結果

... 壺鐵夢工場(タイティエモンゴンチャン)・P161 台北市立動物園(タイペイシーリー ... 墨良行(ピンモーリャンハン) ・ P141 * FiFi時髪茶室(フィフィシーマオチャー ... 於 books.google.com.tw -

#21.打開一頁滄桑史!萬華茶室女侍的美麗與哀愁

1.台北市萬華區多家茶藝館人員染疫,讓萬華茶室的勞動情形受到關注,這是萬華特有的生態,許多茶室的接待間會設置小神龕,祈求生意興隆。2. 於 www.businessweekly.com.tw -

#22.盼阿公店再生洗淨情色污名北市推管理SOP:萬華茶室最快9 ...

先前台北市萬華區成為新冠肺炎疫情重災區,不少商家受到影響,尤其萬華茶室、「阿公店」成為眾矢之的,但隨著疫情趨緩,傳出北市府有意規劃復業。 於 www.storm.mg -

#23.悠遊卡》領臺北市補助款首筆加發補助金10%【2022/11/29止】

萬華 區羅小姐(1999轉1919). 南港區蕭先生(1999轉1917). ✦ 未滿二歲兒童托育準公共服務費用補助暨友善托育補助▻ 請點此了解更多及下載表單. 於 coupondm.com -

#24.影像建構的概念與敘事 - Google 圖書結果

整暫孟台北市的*作奠景甲至的不圈模墨,丑府體恤民璽。讓壽寶作鑿的螺町問直三步 ... 從整條華西街往南延伸,廣州街與西園路中間的巷道,放眼望去,茶室,酒店櫛次鱗比。 於 books.google.com.tw -

#25.萬華茶室業3階段復業北市府:色情零容忍 - 聯合報

台北萬華 區茶藝館兼飲酒店自5月中爆發COVID-19疫情開始停業至今,市府今天表示,已針對茶室業復業標準進行討論,將分成... 於 udn.com -

#26.萬華,原來如此》萬華,為何聚集如此多貧困者與性工作者?

最近「萬華」因為疫情的發展,頓時登上全國熱搜的關鍵字, ... 土地空間開發已到達瓶頸,致使1949年後的國民黨政府,開始開發萬華以外的台北區域。 於 futurecity.cw.com.tw -

#27.洗掉萬華茶室「情色」污名北市成立專案小組輔導、最快9月復業

台北 市萬華茶室先前發生群聚案,北市府將輔導業者復業、去除汙名化。 圖:張良一/ 攝(資料照片). 新頭殼newtalk. 台灣本土武漢肺炎(Covid-19,2019 ... 於 today.line.me -

#29.市府長期不正視茶室的存在,讓萬華一角成為「看不見的台北」

萬華茶室 長期被汙名化,這個在地圖與都市計畫看不到的台北,始終沒納入市府的政策視野,以至於防疫措施無法對症下藥,也導致疫情爆發後,市府無法掌握 ... 於 www.thenewslens.com -

#30.萬華阿公店有望復業北市府拚3階段管理盼9月開放

台北萬華茶室 在此次新冠肺炎期間有多名工作人員染疫,還發現某獅子會成員及多名確診者足跡,北市府5月中旬... 於 www.upmedia.mg -

#31.疫情下萬華那些沒有被聽見的聲音 - 財團法人法律扶助基金會

萬華 的阿公店或茶室的經營型態大致上可分為兩種。「楓香」是清茶館,一樓開放空間,裡面放了桌子,老人家會來泡茶。「鴻達」是隔 ... 於 www.laf.org.tw -

#32.快新聞/北市八大行業何時開放? 柯文哲曝:萬華茶室復業 ...

指揮中心拍板10月5日起開放自助式KTV、電子遊戲場所等4大行業場所。台北市長柯文哲今天透露,北市府現在對萬華茶室復業輔導正著手一對一進行中。 於 www.ftvnews.com.tw -

#33.北市府要「萬華茶室」學「茶道」?王時齊疑柯與茶室的連結

台北 市研議讓萬華「茶室」最快於9月復業,但竟傳出要求女服務生先學「茶道」才能復業,台北市副市長蔡炳坤回應,希望藉此機會去除汙名,初步先輔導、 ... 於 www.setn.com -

#34.萬華區停業之172家清單

25 金來旺餐廳. 三水街126號5樓. 26 得意春酒店. 三水街125號1、B1樓. 27 貴淇茶坊. 三水街125號2樓. 28 愛雪飲酒店. 三水街127號1樓. 萬華區停業之172家清單 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#35.萬華阿公店復活了44家申請核准 - CTWANT

2021年11月16日 — ... 多達172家業者勒令停業,台北市副市長蔡炳坤16日指出,北市府現已受理82件復業申請,今起有44家經現勘核准的萬華茶室今起復業,營業場所. 於 www.ctwant.com -

#36.【年度專題】萬華疫年後/走進「老人星巴克」 看見阿公店的 ...

2021年5月15日台北市進入三級警戒,在萬華疫情熱區,街道上人潮明顯減少許多,僅有便利超商持續營業。(攝影/陳祖傑) 經營茶室20載新冠肺炎是最大挑戰「 ... 於 news.pchome.com.tw -

#37.小心!萬華茶室小姐大逃脫恐成傳播鏈 - 工商時報

本土疫情炸開,台北市萬華區群聚仍在延燒中,台北市議員鍾小平質疑,多數在阿公店上班的小姐為看護,疫情爆發後紛紛回流中南部雇主家恐造成疫情擴散。 於 ctee.com.tw -

#38.萬華茶室浴火重生復業不再黑黑臭臭 - 好房網News

本土疫情連續多日「加零」,疫情指揮中心仍未對八大行業解禁。台北市長柯文哲昨指出,八大行業終究要解封,萬華茶室已展開一對一輔導,要扭轉黑黑臭 ... 於 news.housefun.com.tw -

#39.萬華茶室勞動現場記實 | 蘋果健康咬一口

窮人若嫌北市的阿公店茶室收費太高,「站壁」哪些,比較靠近萬華的「剝皮寮」,原因也很簡單,「剝皮寮」哪邊有兩 ..., 台北市萬華廣州街頭,出現許多茶室小姐,她們不 ... 於 1applehealth.com -

#40.台灣疫情|萬華茶室2女員工確診店內陪酒小姐脫衣跳舞任摸

台灣疫情轉趨惡劣,部分患者行蹤及感染途徑亦引起網民關注。台北市萬華區日前增加2宗確診,患者被發現於區內「茶室」工作,但有網民以至前議員就發現 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#41.萬華茶室業3階段復業北市府:色情零容忍 - 中央社

台北萬華 區茶藝館兼飲酒店自5月中爆發COVID-19疫情開始停業至今,市府今天表示,已針對茶室業復業標準進行討論,將分成3階段處理,一定要做到色情零 ... 於 www.cna.com.tw -

#42.萬華茶室要開了?北市專案小組研議中揪「阿公店佯裝小吃店」

台北 市萬華茶室5月爆發群聚感染,隨著雙北恢復餐飲內用,但茶室尚未准復業。北市府成立專案小組,正在研擬開放規範,協助業者復業輔導和申請, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#43.萬華阿公店釀疫情!監委要求北市府檢討蔡炳坤 - ETtoday

記者袁茵/台北報導. 監察院於1月期間公布調查報告,直指2021年5月中旬大規模爆發本土疫情,萬華「阿公店」茶室有群聚事件,成為此波疫情主要傳播鏈之 ... 於 www.ettoday.net -

#44.染疫足跡「停業」一片漆黑! 台北萬華茶室「空蕩宛如鬼城」

台北萬華茶室 「空蕩宛如鬼城」;宜蘭羅東遊藝場「閉門消毒」. 2021.05.13. 10:34am. 文 / 放言編輯部歐芯萌. 大 中 小 列印. 萬華區一帶阿公店,原本霓虹燈閃爍的阿公 ... 於 www.fountmedia.io -

#45.萬華茶室最快9月復業將洗淨情色污名 - 中華日報

記者吳靈芬/台北報導台北市這波疫情,萬華成重災區,萬華茶室有多名工作人員確診,另外,也有「獅子王」之稱的獅子會成員及許多確診者足跡, ... 於 www.cdns.com.tw -

#46.台灣萬華茶室9月復業?! 柯文哲「北市不可能自己開放」 憂 ...

台北 市長柯文哲6日表示,所謂「萬華茶室9月復業」是不正確的,因為八大行業開放要等中央下令,「北市不可能自己開放」。△柯文哲也說,家戶感染仍是 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#47.閉門3個月沒生意做! 萬華茶室:想解封

本土疫情爆發期間,台北萬華茶室有許多工作人員和客人確診,像是最知名的「獅子王」,也就是獅子會前會長都有足跡,後來這些阿公店被北市府勒令停業, ... 於 news.cts.com.tw -

#48.歡唱聲又回來了! 44間萬華茶室週二復業

隨著疫情逐漸趨緩,5月中被勒令停業的172間萬華阿公店,在北市府輔導之下,今天有44家正式復業 ... 台北市副市長蔡炳坤回答,「會的,每天會做抽查。 於 tw.news.yahoo.com -

#49.【全台二級警戒】萬華清茶館偷開成首例業者稱「不知情」

國內疫情自5月中爆發以來,許多確診者足跡都與台北萬華茶室相關,上百家相關業者均被勒令停業,至今已近3個月。不過,今(11日)上午警方卻查獲萬華某 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#50.萬華44家茶室復業顧客台北通掃QRcode、小黃卡缺一不可

台北萬華 的茶室在5月中旬爆發疫情之後、停業至今,近期已經有40多家業者獲核准,從今天開始可以營業,但也要落實防疫規定。在實名制部分,強制要求只 ... 於 news.pts.org.tw -

#51.萬華茶室文化老街 - Facebook

萬華茶室 文化老街, Taipei, Taiwan. 318 likes · 2 talking about this · 918 were here. Township. 於 m.facebook.com -

#52.北市擬最快9月開放萬華茶室復業將配合中央、色情零容忍

台北 市副市長蔡炳坤今天(5日)指出,市府針對萬華茶室復業成立專案小組,擬訂三個階段協助業者,也希望能藉這個機會洗清阿公店的情色汙名。 於 www.rti.org.tw -

#54.夜晚的光與影】島內散步的艋舺入門款,遊走包容的城市角落。

延伸閱讀:【台北萬華• 清晨,批發市場的叫賣聲】島內散步探索凌晨三點半的漁產 ... 萬華茶室文化老街的末端銜接梧州街夜市,這裡有全台第一間夜市牛排附酥皮濃湯的 ... 於 ekangwoman.com -

#55.萬華茶室︱茶藝館到底賣什麼?3種消費方式曝光是「老人 ...

台灣疫情|萬華茶室成爆發點揭秘「老人迪士尼」買春消費有3種 ... 公布的案1220於萬華「鴻達茶藝館」工作,究竟什麼是茶藝館也引起鄉民討論,前台北市 ... 於 www.hk01.com