在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列必買單品、推薦清單和精選懶人包

在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SophieBlackall寫的 凱迪克獎圖畫書選(4冊):與當代插畫大師相遇 和林凱龍的 潮汕古俗:四海潮人的精神家園都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【天天快播报】2022年重庆市中考满分作文:传统习俗里的文化也說明:不受君王任用的屈原,悲戚投江,而有了端午节;为天下着想的嫦娥,泪奔广寒宫,而有了中秋节;互相相爱的牛郎织女,只能靠喜鹊搭桥在七夕见面,而有了情人 ...

這兩本書分別來自小天下 和香港中和所出版 。

最後網站傳統食物、習俗活動次報給你! - 中秋節的故事 - Ayn則補充:清朝時,在中秋節有「拜兔兒爺」的習俗,兔兒爺指的就是月宮上的玉兔。 ... 但后羿還不滿足,對他的妻子嫦娥說:「像我這樣的大英雄,應該長生不老,讓人民永遠崇拜我!

凱迪克獎圖畫書選(4冊):與當代插畫大師相遇

為了解決在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節 的問題,作者SophieBlackall 這樣論述:

▍精選凱迪克獎二金二銀的作品 ▍圖畫書的收藏入門 ▍了解凱迪克與此獎項的發展脈絡 ▍劉清彥老師專文導讀 ▍附《燈塔你好》台灣獨家限量重磅帆布袋 「凱迪克的圖畫裡有一種動感;「靈活」這個詞,最適合用來形容其精髓; 生命的氣息、瞬間的動感,我認為這是童書插畫最必要的特質。」 ——莫里斯‧桑達克(Maurice Sendak, 1928~2012) ●金牌《燈塔你好》 日復一日,年復一年, 儘管時間不斷流逝, 燈塔依舊屹立不搖,發出光芒…… 在世界的邊緣有個小島,島上的礁

岩聳立著一座燈塔。從黃昏到清晨,燈塔照耀不停,「你好,你好,你好」,將光芒照向海洋,指引船隻的方向。燈塔外面,是無邊無際的大海,海風呼嘯,濃霧瀰漫,冰山漂過;而燈塔裡面,看守員的工作與生活在我們面前展開,他擦亮透鏡、上好發條、寫信、喝茶、釣魚、在日誌裡記錄下所有的事,直到有一天,補給船帶來了他的妻子…… 以《燈塔你好》再度榮獲凱迪克金牌獎的蘇菲.布雷克爾,帶領讀者穿越時空,來到世界邊緣那座遺世獨立的燈塔,在那個燈塔必須由人看守的年代,見證最後一任燈塔看守員的人生故事。 整本書充滿浪漫色彩與復古氛圍,色調典雅,線條精準,構圖多變,布雷克爾以精湛的水墨與水彩,細細描

繪出大海的波紋與浪花,以及家庭生活溫馨的細節,同時也呈現出燈塔在各種天氣下的不同樣貌,以及雄偉壯闊的海天景色。她巧妙的在書中安排了很多圓形圖案,用航海繩索框住的圓形小插圖,如同望遠鏡的鏡頭一樣,讓讀者窺見事件的發生。 ●金牌獎:《皮可大冒險》 一個想像不到的朋友、一場尋找友誼的冒險 鼓勵孩子勇敢去尋找自己在世界上的定位 皮可,一個最忠實的朋友 陪孩子一起召喚勇氣、召喚友情、 召喚一段意想不到的旅程。 在現實與想像之間尋找夢想, 讓我們鼓起勇氣、抓緊時機,跟著皮可出去闖一闖! 有時候,最好的朋友就在我們想像不到

的地方…… ●銀牌獎《小星的大月餅》 就在小星一小口、一小口吃掉大月餅時, 你注意到月亮已經悄悄的改變了嗎? 小星最喜歡和媽媽一起做月餅了,她們做了一個好大好大的月餅,烤好之後,媽媽把月餅高掛在天空中,告訴小星現在還不能吃。可是,圓圓的大月餅看起來好吃得不得了,小星踮起腳尖,悄悄走向又香又甜的月餅,如果只吃一小口,媽媽應該不會發現吧!她一小口接著一小口,一天晚上接著一天晚上,偷偷吃掉了大月餅……最後媽媽發現了,會發生什麼事呢? 在這個充滿想像力的原創故事裡,凱迪克銀牌獎、紐伯瑞文學獎銀獎得主林珮思,巧妙結合了中秋節、月

餅與月相變化,再揉進母女間濃濃的愛,創作出一則暖心又甜蜜的現代童話。整本書既奇幻又寫實,在全黑的書頁上,小星和媽媽彷彿生活在宇宙星空中,瀰漫著一股超現實的神祕感,然而她們母女間的親子互動卻又非常真實,小星調皮的神情和可愛的笑容,就像鄰家小女孩一樣親切。 林珮思用不透明水彩手繪,全書以黑色和黃色為主色調,大面積的黑底襯著黃色圖案,非常醒目。她運用西方「淡入淡出」的藝術表現手法,主角衣服沒有明顯的輪廓線,而是用黃色星星圖案區隔出前景和背景,增添了更多現代藝術感和趣味性。林珮思在訪談中提到,她希望她的書不僅是一面鏡子,讓像她一樣的孩子可以正視自己,不會感到孤單;同時,她也希望她的書可

以讓西方人看到其他民族的人,然後意識到雖然大家長著不同的臉孔,但其實都是一樣的。 ●銀牌獎《停電了》 一個炎熱的夏天晚上,住在大城市裡的一家人就和平常一樣,各自忙著自己的事,媽媽在打電腦、爸爸在煮飯、姊姊在講電話,感到無聊的小主角找不到人陪他玩桌遊,大家都沒空。就在這時候,竟然停電了!停電之後能做些什麼呢?一家人拿起手電筒走上屋頂,看見了滿天星光和好多鄰居;樓下的街道也很熱鬧,有人吃冰淇淋,有人玩水、唱歌……小男孩喜歡這樣和家人聚在一起,原來停電不見得是一件壞事,停電之後,還有這麼多事可以做! 本書榮獲凱迪克銀牌獎,作者約翰.洛可參考發生在2003

年8月的美加大停電,將背景設定在他曾經住過的紐約布魯克林區。他巧妙的交錯運用漫畫式的分格和滿版大圖,生動的描繪出停電後充滿魔力的城市街景和璀璨星空,精心出色的設計,加上幽默的片段和流暢的畫面,讓人就像在看一部動畫短片。故事情節簡單卻真實動人,並且提醒了讀者,偶爾也該停下來,放下手邊的事,和家人享受彼此陪伴的寶貴時光。 推薦書評 《燈塔你好》 看守員將自己隱藏在燈塔中,卻讓燈塔的光照得更亮、更遠,指引船隻趨避凶險,航行正確的方向。然而故事最後,離開燈塔的看守員也似乎受到這道光的指引,看見了自己的人生該前行的方向。——劉清彥(兒童文學工作者)

蘇菲.布雷克爾畫了大大小小的圓,有的圓是圍繞燈塔的海水,有的圓是透過望遠鏡望見的景物,有的圓就像時鐘的鐘面;圓可能是靜態的,例如一張圓桌,圓也可能是動態的,例如旋轉的塔燈。時間不停流轉,推動著四季輪替,伴隨著一個家庭在燈塔圓形房間裡度過的歲月,也譜出一段人類文明的生活史。——宋珮(圖畫書藝術研究者) 《皮可大冒險》 這個故事的結構清晰完整,探討友情、信心、勇氣、想像與真實等多層次涵意。圖像精緻豐富,封面、前後糊貼頁、內頁、封底,包括角色造型、版面構成、顏色、明暗以及字型,每一處細節都經過作者與編輯團隊精心設計。 2014年,他負責插圖的出版品高達十三本

,全彩畫稿超過五百頁,曾經一周內只睡12小時,被業界稱為最勤奮工作的畫家之一。然而,長期的體力耗損及「一直覺得自己不夠好」的精神折磨,使他多次崩潰。同年10月,他在生日那天寫道:「我的期望可能超過我的能力。我39歲,我累了。」12月,這本書開始出現在各年度好書的榜單上。2015年2月2日早晨,凱迪克獎評委會致電給他本人告知獲獎訊息。他放下電話後,放聲大哭。他知道,他終於和皮可一樣,做到了想像不到的事情。 但願這個好故事,能激勵和安慰所有努力超越現實、追求真實的人。——柯倩華(兒童文學工作者) 《停電了!》 都市人高度依賴電力,因此將停電的場景設在城市,更強烈

凸顯電力之於都市人的關係。此書作繪者約翰‧洛可將停電時的夜空畫得如梵谷的星空般活潑、熱鬧、令人著迷,更增添讀者對於暗夜的美好想像。 ——「好書大家讀」評審評語 劉鳳芯 城市裡的平凡夏夜,原本一家人各忙各的,卻因為停電,這個夜晚變得不平凡了!同一屋簷下的家人在完全放下手邊的工作後才真正的團聚了;城市的光害,而少見的星星在停電後也帶來了光亮。故事最後也讓我們思索,我們是不是有這樣的智慧,關上燈,讓其他的光亮得以進來生活中呢?——教育部國民中小學新生閱讀推廣計畫優良圖書推薦評語 《小星的大月餅》 太可愛的圖文繪本,用小星偷吃月餅的方式表達月相,也是一

本很容易和孩子解釋月亮變化的繪本,而且看完書之後,孩子們會想是不是小星和嫦娥的兔子是好朋友?月亮就是因為被她們吃掉才會不見的!——親子部落客 村子裡的凱莉哥和小梨 我個人很喜歡書裡四幅母女同框的畫面中,有三幅都是母女面對面的安排,如:「小星抬頭往上看,她咧嘴笑的樣子,就像媽媽的微笑。」。這樣的鏡頭,就像是作者創造的一個「視角」,藉由母女對望,讓我們看到,其實文化的傳遞映照,不就是我們從父母眼眸裡看見的倒影,再輝映到下一代嗎?縱然月有陰晴圓缺此事古難全,但是只要母女倆動手再做一只月餅,這樣,故事與傳統也就能繼續承載下去了!——小茉莉親子共讀 吳方齡 中國的

「傳說」變成了親子間創造的「童話」,圓圓的「月亮」轉化為可以享用的「月餅」,使這個有浪漫、團圓與深情意涵的中秋節日,開創出全新現代版的親子話題與月光美學。 最喜歡小星抬頭跟媽媽咧嘴一笑、承認的模樣,因為,那就像我女兒在對我笑一樣!讓我也想帶孩子走進廚房,一起撒下我們的亮晶晶魔法,做出我們自己的大月餅。——童話夢想家 彥如姐姐 這個故事的結局,出乎意料的溫馨甜蜜,我相信這正是無數孩子的夢想。如果你過膩了烤肉、戴柚子帽的中秋節,今年中秋節,不妨帶著孩子一起做月餅吧!或是陪孩子閱讀《小星的大月餅》,你將能和孩子一起體會「偷吃月餅」的開心感受,共渡一段很有質感的親子時光,

同時又不用擔心會吃下過多的卡路里!——親職教養作家 黎詩彥 利用「吃月餅」這樣鮮明又生活化的聯想,讓孩子記得月相變化並引發興趣,天真趣味具有想像力的故事情節,不僅適合在中秋節一邊賞月一邊共讀,更能成為無數個需要被愛充滿的夜裡,撫慰人心的繪本。——晚安故事天使 鬆餅姐姐 當小星牽起媽媽的手,無關任何月亮的傳說,無關任何習俗,那是一個母親的愛像月光一樣,流動的瞬間。 到現在還是一樣,行走在夜晚,不管悠閒或匆忙,抬頭看月亮還是習慣,忽大忽小忽遠忽近,連光影都有不一點的變化,自從有了隨身可拍照的手機,更是喜歡在回家的路上將月亮的不同樣貌記錄下來,哪怕我

老是記不得那些月相的名詞,也不太記得是初一還是十五,但沒有關係的,我知道她在那兒,一直陪著我,對我來說月亮就是神祕又浪漫的存在,並且永恆,就像媽媽對我的、每個媽媽對自己孩子的,愛。——一起來彎樂 彎彎老師 凱迪克獎評語 《燈塔你好》 以精湛的水墨與水彩插圖,描繪燈塔和住在燈塔裡一家人的故事。燈塔在各種天氣下的迷人畫面,與交替出現的室內景和圓形圖案相映成趣。布雷克爾在構圖和線條上的技巧,以及對細節的重視,成就了這本精緻優雅的書。孩子們會沉浸在《燈塔你好》展現的每一個引人入勝的場景中。 《小星的大冒險》 林珮思以細膩的構圖和色調創造了

一個充滿中秋節特色的原創故事。一個淘氣的孩子和媽媽一起烘焙月餅,每天晚上,高掛在漆黑天空中的甜點不停引誘著。從來沒有如此美味的月亮! 《皮可大冒險》 作者桑塔用精緻的細節、繽紛飽滿的色彩和細膩的線條,巧妙的傳達出孩子在童年時期擁有這種特別友誼的情感特質。 《停電了》 一場夏日停電,把住在城市裡的一家人吸引上屋頂,然後又帶他們到樓下加入街上的臨時派對。洛可在漫畫風格的插圖中,巧妙的運用光影表現出細節和人物。他傳達出一場充滿情感的停電經歷,並且在電力恢復後,仍然持續下去。 *有注音

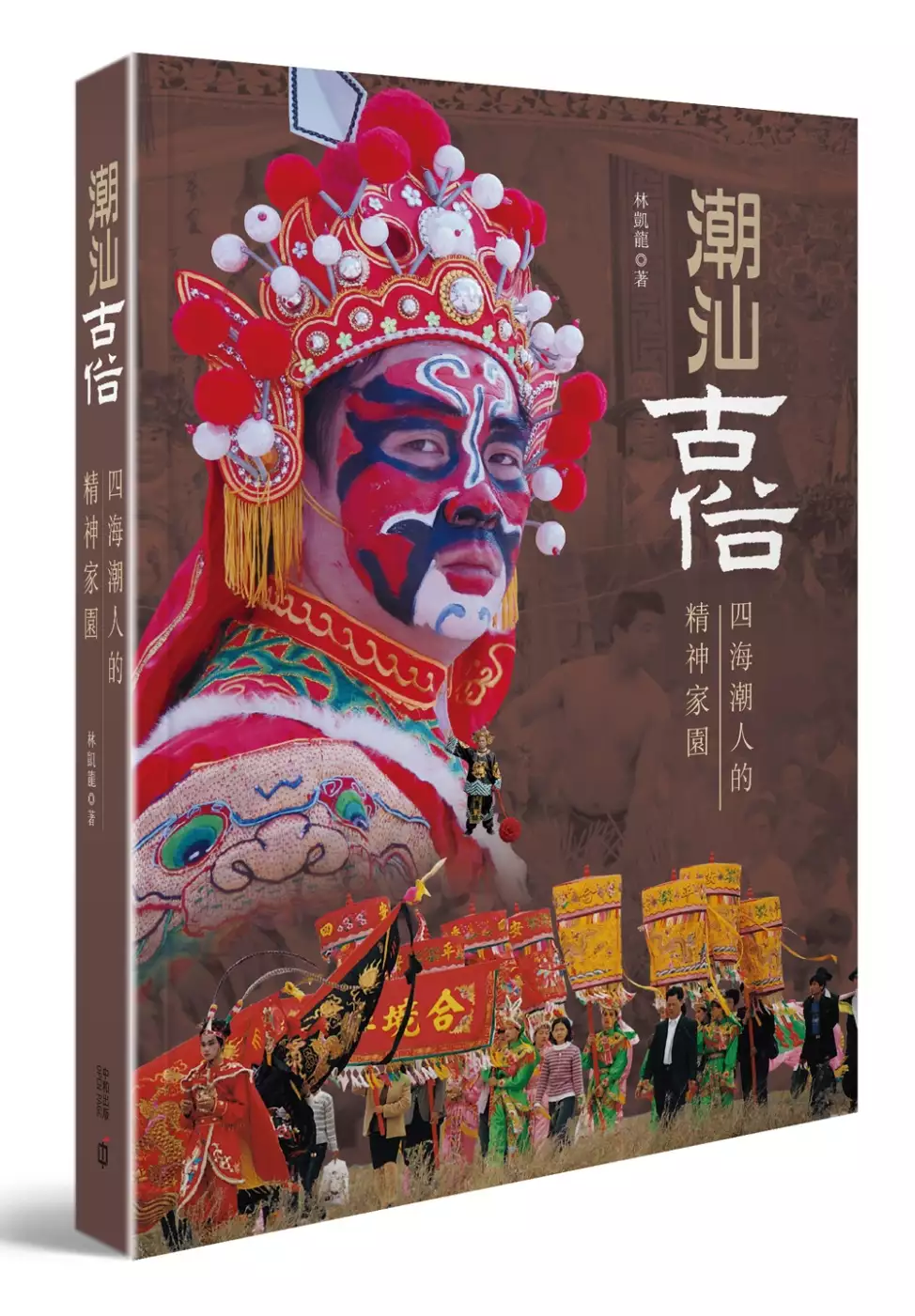

潮汕古俗:四海潮人的精神家園

為了解決在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節 的問題,作者林凱龍 這樣論述:

積三十年之功記錄潮汕古俗 用四百幅美圖描繪風物人情 面朝南海、背靠三山的潮汕,是戰亂的避風港,也是文化的聚寶盆。千百年來,由南遷士族帶來的中原習俗,與本地土俗和海外風情融合發酵,形成了濃鬱醇香、異彩紛呈的潮汕古俗。 作者積三十年之功,以雅俗共賞、圖文並茂的形式,選取那些難得一見的潮汕古俗,如潮州“營大老爺”、濠江海上龍舟賽、揭東竪燈竿升彩鳳;過日子勿忘的“時年八節”中行彩橋、拜老公等風俗;潮人一生中要過的那些重要的人生禮俗如“出花園”、婚禮、祭祖;還有上刀梯、營火神、賽大豬、拖老爺等遊神儀式。同時還沿波討源,抽絲剝繭,著力尋找中原古俗與潮汕古俗之間傳承與演變的關係,以此彰顯潮汕文化

保存文明火種之特殊價值。 作者簡介 林凱龍 字盤石,號一聾,廣東揭陽人,現為汕頭大學長江藝術與設計學院研究生導師、中國美術學院中國思想史與中國書畫研究中心研究員。長期從事中國畫和潮汕文化研究。作品曾入選七屆全國美展,並在北京、香港、汕頭等地舉辦個人視覺藝術展。著有《潮汕老厝 ── 四海潮人的心靈故鄉》、《中國美術史》(合著)、《潮汕畫派系列叢書‧林凱龍》等。 序:潮汕之「俗」中的「不俗」 前言 第一篇 薪火相傳 「豈是風流學晉人」 ── 中原文化的沉積 「椎髻遺風尚宛然」 ── 畲族古俗的留存 「番畔錢銀唐山福」 ── 海洋文明的影響 「過日子,勿忘時年八節」

── 潮汕的節日文化 「十五成丁,十六成人」 ── 潮人的人生禮儀 「摜屐綴唔著人走庵」 ── 潮汕的民間崇拜 第二篇 歲時節日 除夕與春節 元宵節 寒食節與清明節 端午節 中元節 中秋節 冬節 第三篇 人生禮儀 祈子禮 誕生禮 「出花園」成人禮 婚禮 喪葬禮俗 莊氏祭祖 「竪燈竿升彩鳳」 ── 揭東區龍砂鄉祭祖習俗 第四篇 民間崇拜 「三牲敢食,釘球敢拌」 ── 榕城區庵前村的「落童乩」 潮汕的「賽大豬」 「鹽灶神欠拖」 ── 澄海區鹽灶村的暴力遊神 潮州「營安濟聖王」 潯洄老村「上刀梯」 潮陽雙忠崇拜 澄海區樟林港「營火神爺」 潮陽區穀饒鎮祭「大元帥」 後記 參考資料 序

潮汕之「俗」中的「不俗」 2003年7月,我應李嘉誠基金會的邀請從清華到汕頭大學,參與創建設計學院,這是我初識汕頭的開始。早聞潮汕菜好吃、潮汕人聰明,但到了汕頭,看到市容全無心目中開放特區的氣勢,不但現代建築很少,而且城市風貌陳舊得有些冷落,滿街大都是本地人在經營,很少見到外地客商,上前購物、問路,方言極為難懂,好像來到《老殘遊記》中的化外之國,一時頗為訝異。 開學後在學院認識了一些朋友、同事和學生,慢慢對汕頭熟悉了,才發覺汕頭需要仔細觀察才能體味出其不凡之處和潮汕文化的博大精深。而凱龍就是常常一起聊天的同事之一。 凱龍在我心目中是潮汕「臥龍」一類的人物,他能寫會畫,早年

曾參加由著名美學家王朝聞先生主持的國家重點工程《中國美術史.魏晉南北朝》的寫作,一個地方作者能參加此項在美術界頗有影響的活動,可見其學術功底。他大學專業是工科,從未經過正規的美術學院訓練,但他的國畫自成一格,有新文人畫的意蘊,境界不俗。凱龍在學院開著他的廣州小本田車,喝工夫茶,給學生上美術史和中國文化課,談玄論道,偶爾還在桑浦山腳日月湖邊玩一把行為藝術,蓑衣斗笠、目光專注,行工夫茶道式,實乃學院一景。 此前他已有一本《潮汕老厝 ── 四海潮人的心靈故鄉》行世,出版以來頗受社會的好評,也因此,朋友中間大凡有外地客人來潮汕,多請他設計遊覽綫路或請他作陪,潮汕傳統民居也在他的鼓吹下廣有影響。

我在閒時行走潮州或揭陽或其他周邊各地的建築、民俗、風物等時,常從一個外鄉的文化學人的眼光觀察一些小細節,發覺本地的文化有極強的系統性,從民居建築獨有的「四馬拖車」、「四點金」、「下山虎」等樣式,到富麗的屋脊裝飾、屋頂龍鳳及仙人走獸的嵌瓷,再到室內精美絕倫的木雕、石雕、刺繡等,都互為呼應,頗具唐宋遺風。 我常從旅遊勝跡不起眼的小書櫃中,看見一排排地方民俗風物志之類的出版物,分門別類極其詳細,深感潮汕人對自己文化傳統的自豪程度堪稱中國地方文化之最。但當代潮汕相對於全國發達地區的「落後」又令人不解。如此優秀的傳統文化為何沒能為當代潮汕文化的轉型起到推動作用,是否因為自成系統而過於「完整」

了?與我一樣從外面來到潮汕工作的人也有同感,有的朋友甚至「怒其不爭」,不滿潮汕文化的「保守」而離開了。 但有一個現象讓我沉思,我觀察到潮汕人的「自得」和他們的「幸福指數」成正比,飲茶、美食、溫暖宜人的氣候和潮汕極其豐富的節俗,構成了當地人重要的生活內容。常常看見一個擺地攤的小販,秤砣邊上必有一套迷你的工夫茶茶具,似乎做生意是為了喝茶。我來汕頭後才知道,潮汕菜的精髓不是那些魚翅、鮑魚,而是那些通過新鮮、清淡的飲食搭配出來的陰陽平衡的營養觀念和生活美學。 我突然想到,我曾經尋找很久的中國傳統「系統哲學」觀念,其實就在潮汕文化中活著。現代工業文明無論發展得多麼快速和令人目炫,它在地球和人

類的歷史中還只是一瞬間,在潮汕文化傳統中遊走品味,你會覺得判斷古代、現代誰優誰劣,確是有點為時過早。 但我在潮汕生活的時間還是很短,沒有機會看到潮汕文化中最為精彩的「節俗」部分。聽說潮汕老家庭中古俗繁多,規矩井然,禁忌也不少,每到春節、元宵、清明、中秋等節日,節俗異彩紛呈,那是一種活著的歷史,而不是「化石」,節俗中呈現的文化「系統性」一定會更強、更典型。所以當凱龍說希望我為他的新書《潮汕古俗 ── 四海潮人的精神家園》寫一篇文字作序的時候,我欣然答應,我想,以凱龍對潮汕鄉土情深之調查和了解,寫出來的東西一定引人入勝,而潮汕以外的讀者也更能讀出潮汕之「俗」中的「不俗」。 杭間 2010年

2月於北京清華園 前言 本書是花了近三十年心血才完成的潮汕古代民俗專著。之所以會花費這麼長的時間,一方面是因為本人生性懶散,又不趕甚麼「項目」結項,故得以憑自己的興致,當成享受慢慢地弄;另一方面則是由於堅持書中所描述的場景都必須是親歷過的,而且要拍到好的圖片,畢竟現在是讀圖的年代,而有些重要的場景如潮州青龍廟「營安濟聖王」,卻中斷了整整64年!因此,想快也快不起來。幸好,在這漫長歲月裡,隨著自己境界的提高,對潮汕古俗的認識也在不斷深化,回想起來,其過程可說是一波三折。 對潮汕古俗的最初印象應追溯到三十餘年前改革開放之初。當時,我正在潮汕榕江邊上的炮台古鎮讀高中,一心準備高考,而每

到節日,窗外卻不時傳來叮叮咚咚的鑼鼓聲與咿咿呀呀的潮曲聲,攪得人心煩意亂。街上也熙熙攘攘,喧鬧異常:那些刻意打扮成各種「戲出」的少年男女,與那些穿西裝、戴瓜皮帽、趿拖鞋、擊鼓吹簫的人在招搖過市;而穿旗袍、扛標旗、戴墨鏡、塗脂粉、一步一扭的美女,與穿長衫、戴禮帽、刻意扮成上海灘小癟三模樣的「俊男」則在款款而行,所到之處萬眾喧騰,觀者如堵……原來,這是鄰近鄉鎮村民在「營老爺」(也稱「祭社」或「營標」) ── 一種剛剛從「文革」時代解禁出來的遊神賽會。 這種舉城若狂的遊神賽會,對正在埋頭苦讀的我來說,不僅是無聊可笑,浪費時光,而且簡直是「勞民傷財」:據說僅那頭插雉雞毛的「太子」所挑的「鞭炮擔」

,就價以千計!這在當時可是天文數字。但奇怪的是,那些手頭還沒多少餘錢的鄉親卻寧可借錢也要參與!看著這些「不可理喻」的鄉里人,憤世嫉俗的我除了搖搖頭歎一聲外,只好隨便考個大學逃之夭夭。 來到武漢科技大學,開始像模像樣地學起了鋼鐵,自以為將來可用大工業生產的「先進科技」改變家鄉的「落後」面貌,但「先進科技」那種煩瑣的分析和鑽牛角尖的演繹卻很快使我厭煩,而大規模工業化所造成的城市空氣污染和人情冷漠又讓我沉思,難道這就是我們追求的未來生活嗎?我開始對自己的初衷產生懷疑。也就在此時,睡夢中卻經常莫名其妙地出現這樣的一幕:在朦朧中我彷彿回到潮汕家鄉,獨自背著行囊,追隨著那漸漸遠去的鑼鼓聲,沿著阡陌小

路,從一個鄉村奔向另一個鄉村…… 後來,我有幸在著名美術理論家、畫家陳綬祥先生的推薦下,加入了當時藝術學科國家重點項目 ── 王朝聞先生任總主編的《中國美術史》和《中國民間美術全集》的編撰班子,因此殊勝的因緣,得以對中華大地的美術遺存和民風民俗作系統考察,這時,我才豁然大悟:原來,腦海裡那朦朧的一幕,是祖先「魂兮歸來」的召喚 ── 當我們得意於掙脫了傳統的「束縛」,日漸遺忘了腳下這片黃色的土地與寧靜田園而忘乎所以的時候,當我們實際上已沿著被西方文明劫持的軌道不斷向外追逐而不自知的時候,祖先在天之靈,彷彿屈原在《招魂》中那樣呼喚我們:「魂兮歸來!去君之恆乾,何為四方些?捨君之樂處,而離彼不

祥些。魂兮歸來,東方不可以托些。」朦朧中的故鄉才是我的精神家園!這古老土地及土生土長的文化,才是我們精神的聖地和靈魂寄託的樂土! 比如以前那厭煩的舉城若狂的遊神賽會,就是一種源於三代,興盛於唐宋,經常出現在唐宋詩詞中的「社日」。如王維《涼州郊外遊望》的「婆娑依里社,簫鼓賽田神。灑酒澆芻狗,焚香拜木人。女巫紛屢舞,羅襪自生塵」,蘇軾《蝶戀花.密州上元》的「擊鼓吹簫,乍入農桑社」,陸游《遊山西村》的「簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存」。由於戰亂和人為的打壓等原因,今天在其他地方社日已逐漸式微,但在僻遠的潮汕卻被完整地保存了下來!由是引申開去,潮汕人(簡稱「潮人」)生活中的方方面面,如時年八節、

人生禮俗等不也保存著大量古俗嗎?這些古俗作為潮人日常生活與人生旅程中活生生的一部分,是他們本身生活的目的與精神的寄託,而不是放在博物館中死去的「標本」!或許,通過對這種生活模式的了解還原,我們能一窺中華文化隆盛時代的場景與古人的精神世界。我於是萌生了「歸去來兮」的想法。 這種想法促使我在二十世紀九十年代初告別喧譁的都市,返回家鄉,拿起相機和筆記本深入到潮汕民間。二十多年來,我記不清多少次的披星戴月、風餐露宿,也記不清多少次臨深履危、涉險登高,只記得在追逐遠去的簫鼓聲中,有兩次連人帶相機失足栽進了池塘,又有一次不小心從牆頭上摔下來,腳後跟少了一小塊肉……但我依然無怨無悔,日積月累地收集資料

,拍著照片,陶醉其中,享受著過程的快樂,為自己能在向著不可知未來疾奔的列車上欣賞到古老的風景而竊喜不已。 然而,資料的堆積、照片的變黃又使我暗暗著急,是寫一本書的時候了!但如何寫出自己的特色呢?一方面不想寫一本面面俱到的民俗辭典,這既非我所能,我也沒此義務,另一方面也不想弄成一本民俗攝影集或旅遊攻略,表面上泛泛的介紹與單純的圖像均難以凸顯潮汕民俗獨特的文化內涵。思慮再三,最後覺得還是應該沿用之前備受讀者錯愛的《潮汕老厝 ── 四海潮人的心靈故鄉》的體例,從當代文化學、圖像學的角度入手,以雅俗共賞和圖文並茂的形式,選取那些難得一見的文化現場與積澱深厚的原生態古俗,如中斷了64年的潮州「營大

老爺」,31年一見的濠江海上龍舟賽,12年一見的揭東竪燈竿升彩鳳的祭祖儀式,紀念唐代「安史之亂」中壯烈犧牲的張巡、許遠的潮陽雙忠聖王巡海防,以及體現潮人強烈愛國主義精神的穀饒祭宋大元帥,以及上刀梯、臥釘床、跳火堆、營火神、賽大豬、拖老爺、行彩橋、拜老公、祭莊媽……還有過日子勿忘的「時年八節」,與潮人一生中要過的那些重要的人生禮俗如「出花園」成人禮等等,再將其置於中華文化的大背景中,盡量通過和其他古俗如中原古俗與荊楚古俗的比較,對潮汕古俗中內涵豐富的文化層進行切片式的解剖,沿波討源,抽絲剝繭,尋找它們之間的傳承與演變的關係,論述其特殊的文化內涵,力圖闡明潮汕古俗作為一種活著的文化,在儲存華夏文明

火種、傳播中華文化方面的特殊意義,對其在偉大的中華文化復興中即將起到的星星之火的作用也進行了探討。 在全書的結構上,我也試圖打破一般民俗論著分類的條條框框,而把歷年所寫的不同類型、不同體裁、不同篇幅的文章,配上千挑萬選出來的圖像,將之歸納成時年八節、人生禮俗和民間崇拜三大部分,以其在當年中發生的時間順序排列鋪開,集中呈現,希望能以此傳達出潮汕古俗那種琳琅滿目、異彩紛呈、熱鬧非凡的感覺,進而使讀者產生親臨現場、參與體驗的衝動。 當然,這些僅僅是我的初衷和願望而已,實際效果如何,還要待讀者閱後再作評判了。 第一篇 薪火相傳 朋友,如果您不是潮汕人,可能對「潮汕」這個地方不甚了了;其實

,何止外地人不甚了了,很多「潮汕人」自己也說不清楚。比如對「潮汕」地域範疇與族群的界定,就常引起爭議。 首先,由於「潮汕」到目前為止,還不是一個行政上的建制,所以其所指地域範疇並不明確。 就區域沿革而言,潮汕這個位於廣東省東部沿海與閩南接壤的廣東省第二大平原,秦時才納入中央王朝的版圖,漢時屬於南越國的揭陽縣,東晉改為義安郡,至隋初才稱為潮州,此後「潮州」作為行政區域名稱被沿用了千餘年,但管轄的地域卻時常變動,到了明代初年,已基本定型潮州府共轄有「潮州九縣」,即:潮安(海陽)、饒平、揭陽、普寧、惠來、澄海、潮陽、大埔、豐順等。然而,此九縣中,由於「大埔無潮,澄海無客」,大埔縣是一個純客家縣,故「

潮州九縣」有時又僅剩下「潮州八邑」(當代又多以南澳頂替豐順),近代國內外很多城市建有「潮州八邑會館」。 而「潮汕」的稱謂則至少要等到汕頭的開埠與崛起。第二次鴉片戰爭之後,位於潮汕三條主要江河 ── 韓江、溶江和練江 ── 出海口上的汕頭市,迅速發展成為中國「唯一有一點商業意義的口岸」(恩格斯《俄國在遠東的成功》),成為粵東區域行政、商業中心,得以和千年「潮州」相媲美,因此,才有了將二者合稱的「潮汕」之名;到了二十世紀八九十年代,隨著汕頭經濟特區的創立與擴大,又從汕頭市析出潮州、揭陽、汕頭三個地級市,才形成了今日「潮汕三市」鼎立的格局。 可是近年來,又有「潮汕四市」之說。原來,這是在「潮汕三市」

基礎上再加西邊的汕尾市之故。汕尾市轄有海豐、陸豐、陸河三縣,與揭陽市接壤,其人文風俗大體上與傳統的「潮汕三市」接近;更有趣的是從地圖上看,粵東這四個濱海城市連起來恰似一條以潮州為頭、以汕頭為嘴、以揭陽為腹、以汕尾為尾的鰲魚 ── 這條有頭有尾的鰲魚構成了完整的「潮汕」!(如果僅從字面上解釋,「潮」有「潮水往還」之意,指潮地近海;而「汕」原意是出海口上隆起的沙脊,故「汕頭市」過去稱「沙汕頭」,清代末年,出於海防之需在汕頭設立首座烽火台至汕尾為止,才有「汕頭」、「汕尾」之名。)

想知道在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節更多一定要看下面主題

在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節的網路口碑排行榜

-

#1.語文教學的趣味段落設計. 下 - Google 圖書結果

(2)侧笔勾勒传统节日中的人物命运鲁迅在《阿 Q 正传》中也用侧笔写阿 Q 于社日的活动情景: “这是未庄赛神的晚上。 ... 日节这样的重大节日里也很难生存,没有尊严可言。 於 books.google.com.tw -

#2.初三中秋節作文 - 名言佳句

“外婆!”我驚喜的撲到老人家的懷裡。今年中秋,外婆、舅舅一家從崇明趕到上海與我們共度中秋。飯桌上,交杯換盞,芋艿、毛豆等傳統 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#3.【天天快播报】2022年重庆市中考满分作文:传统习俗里的文化

不受君王任用的屈原,悲戚投江,而有了端午节;为天下着想的嫦娥,泪奔广寒宫,而有了中秋节;互相相爱的牛郎织女,只能靠喜鹊搭桥在七夕见面,而有了情人 ... 於 cq.eeju.com -

#4.傳統食物、習俗活動次報給你! - 中秋節的故事 - Ayn

清朝時,在中秋節有「拜兔兒爺」的習俗,兔兒爺指的就是月宮上的玉兔。 ... 但后羿還不滿足,對他的妻子嫦娥說:「像我這樣的大英雄,應該長生不老,讓人民永遠崇拜我! 於 ayn.leco-shop.com -

#5.學生風俗描寫範文閱讀與指導. 上 - Google 圖書結果

因为,对老百姓来说,最为隆重的三大传统节日就要数春节、端午节、中秋节了;在这三大节日里,人们应该高高兴兴、快快乐乐把节过的,然而,孔乙己却视节日如灾难, ... 於 books.google.com.tw -

#6.都帮你总结好了Canva可画- 中秋節作品

最常用的中秋節賀詞: 典型的中秋節賀詞是很「闔家團圓的」,主要都是希望在中秋節的幾天裡,在家庭生活中能快樂、健康,所以主軸就是以吉祥話祝福之外,加入句「中秋節 ... 於 vl60.salahmulu.com -

#7.苗栗縣106 年度國民中小學優良家庭教育課程或活動教學設計徵 ...

節數. 教學重點. 一、家有福星. 1. 1.愛幫忙的男孩繪本欣賞與討論 ... 教師展示【在這樣的傳統習俗裡,我看見…】 ... 括春節、清明節、端午節、中秋節、聖誕節… 於 mlc.familyedu.moe.gov.tw -

#8.幼兒園中秋節活動方案二則壹讀 - Yyo

抖音为你提供幼儿园中秋节主题活动方案小班短视频信息,帮你找到更多精彩的中秋节视频内容!让每个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好50%學生能說出認識的節日 ... 於 yyo.levelstaruniform.com -

#9.[新聞] 會考作文「在這樣的傳統習俗裡,我看見… - terievv板

先談到傳統對中秋的認知多是嫦娥奔月、家人團聚等, 但近年由於商人炒作置入,中秋節變成了烤肉日, 中秋瘋烤肉反而變成了常態,但烤肉有 ... 於 disp.cc -

#10.在這樣的傳統習俗裡,我看見……90504吳O姍

每年中秋節,我們全家都會去奶奶家同樂,看到桌上那形形色色的菜餚不禁令人垂涎三尺,好想馬上大啖一番,直到聞到那淡淡煙燻香,我就知道──烤肉就快 ... 於 wp.chjh.tp.edu.tw -

#11.字_文档下载- 中秋節作文500 字 - Sdoanzo

吃着吃着,我听到院子里有点吵,跑出去看,原来他们在把很多好吃的放在门口准备好的桌子上,点上蜡烛,对中学生中秋节日记优秀作文500字.docx 上传暂无简介文档格式:.docx ... 於 sdoanzo.yafiber.com -

#12.【在這樣的傳統習俗裡,我看見……】106年國中會考國文寫作 ...

「烤肉」在中秋節大行其道,儼然已經成為中秋夜晚全民的戶外活動。 「烤肉」所以成為大家最熱衷的秋節活動,是因為在烤肉的同時所飄散出來的,不只是 ... 於 blog.udn.com -

#13.「在這樣的傳統習俗裡,我看見…」會考作文題首次圖表呈現

桃園市慈文國中老師吳韻宇表示,題目靈活多元,但因限定為「傳統習俗」,如果考生只是寫宗教或是最近很夯的通靈少女,或只是寫母親節、父親節等,可能會 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.中秋节作文

中秋节 是中国民间的传统节日,又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、拜月节、 ... 我看见妈妈在楼上的供桌上摆了四个茶杯,不禁问道:“我们一家三个人, ... 於 www.cnfla.com -

#15.在这样的习俗中,我看见……作文?

... 任用的屈原,悲戚投江,而有了端午节;为天下着想的嫦娥,泪奔广寒宫,而有了中秋节;互相相爱的牛郎织女,只能靠喜鹊搭桥在七夕见面,而有了情人节,其实传统习俗带 ... 於 zhidao.baidu.com -

#16.中秋節作文

1、中秋品月餅作文400字. 一年一度的中秋節到了,我們興高采烈地來和舅舅一家聚餐,共度佳節。 雖然桌上有許多菜肴,但是最吸引我的眼球的是月餅,月餅有圓形的有方形 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#17.寫作教室/高手傾囊:生活是唯一不變的主題

請就個人生活見聞,以『在這樣的傳統習俗裡,我看見……』為題,寫下你的經驗、感受或想法。」 這是剛剛落幕的106年會考作文題目。 於 www.go100.com.tw -

#18.不是只有月餅而已~中秋傳統習俗面面觀

聽見Mita這麼問,正在看報的Mi爸,收起報紙笑著對Mita說:「這中秋節賞月, ... 祭拜月神的供品除了必須是圓形的,在臺灣的古老習俗裡,還要準備一項特殊的供品-米粉 ... 於 kids.moa.gov.tw -

#19.【精選】五年級中秋節作文300字9篇

這是我和表姐的最愛,外酥內軟,一口咬下,軟綿綿的感覺,真是甜蜜在心中。 享用過瞭美食,接下來是玩的瞭。在夜空裡,我們揮舞著仙女棒,點燃瞭夜空中的 ... 於 weitiao.net -

#20.國中會考國文寫作考習俗通靈少女恐離題| 生活| 重點新聞

寫作測驗題幹敘述歲時(如端午節配戴香包、中秋節吃月餅)、祭祀(如求 ... 等傳統習俗,要求考生就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見. 於 www.cna.com.tw -

#21.附关于“中秋节”作文素材+优秀范文最全汇总,节后写作一定 ...

后来,大家每逢中秋拜月,就是向月宫里的嫦娥遥祭。 中秋的习俗. 1. 赏月. 在中秋节,我国自古就有赏月的习俗,《礼记》中就记载 ... 於 www.163.com -

#22.國文科強調閱讀素養寫作測驗先學會審題

去年考題,「從傳統習俗我看見……」,題目不 ... 中秋節吃月餅. 春節不能掃地倒垃圾 ... 請就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」為題,寫下你的經驗、 ... 於 www.mdnkids.com -

#23.106國中會考作文<在這樣傳統習俗裡,我看見>範文、分析 ...

這次的考題,我認為程度適中,由生活取材,並且透過圖表提供許多思考的方向,也提示考生(特別是未來的考生)在汲取經驗時不只要「知其然」更要「知其 ... 於 haveniceday16.pixnet.net -

#24.我們這個世代作文 - Mjjgiw

請以「我們這個世代」為題,寫下你的經驗、感受或想法。 . 題目:在這樣的傳統習俗裡,我看見106會考請閱讀以下圖表及文字,按題意要求完成篇作文。 於 mjjgiw.shedpoundszone.com -

#25.中秋节吃月饼作文(精选5篇)

农历八月十五日是中国相传已久的传统节日—中秋节。在这一天,人们都要吃月饼,因为月饼象征着快乐、美满、和谐。 关于中秋节吃月饼的习俗,经过我上网调查,还有这样 ... 於 www.1mishu.com -

#26.臺語教學|用8个主題紹介中秋節|謎猜、舊曆、俗諺 - YouTube

傳統民俗活動02:49 中秋節 彼暗除了會當臆謎猜,閣會使(烘肉)、(食 ... 上集)|夏天最棒的享受| 在這樣的傳統習俗裡 , 我看見 |2023|國中國文#3. 於 www.youtube.com -

#27.台灣傳統習俗作文的推薦與評價,FACEBOOK

中秋節 烤肉算是傳統習俗嗎?106年國中教育會考寫作測驗題目「在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯」,如何找出適切... 持續邁向少子化與高齡化的台灣, ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#28.淺析2017國中會考作文

作文題目:「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」,閱讀以下圖表及文字,按題意要求完成一 ... 歲時:端午節配戴香包、中秋節吃月餅、春節不能掃地倒垃圾… 於 showwe.tw -

#29.5歷史與文化(中秋節).pdf

中秋节 的传说有很多,比如嫦娥奔月,吴刚伐树还有月中玉兔等,一般我中秋节都和家 ... 而中秋節吃月餅的習俗其實也是來源於元代,這一天一般家庭成員們都要聚集在一起 ... 於 web.gec.mcu.edu.tw -

#30.万字论文范文中国传统中秋节

它的意义就是要我们在这一天里所有家庭都团团圆圆,幸福美满。下面是我给大家整理的关于中秋节主题征文范文,欢迎大家来阅读。 农历8月15日是我们中国的 ... 於 m.zzmce.com -

#31.106 年國中教育會考試題疑義表

請就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」為題, ... 這次的作文是首次以圖表題來讓考生臨摹,但沒有明確指出題目是「傳統習俗」還是「……我看見… 於 cap.rcpet.edu.tw -

#32.齋戒月及傳統婚禮勇奪6級分國文寫作4張圖說習俗台中考生 ...

今年會考作文題目是「在這樣的傳統習俗裡,我看見… ... 謝奇懿也說明,考生多從生活經驗中敘寫,例如端午節吃粽子,中秋節吃月餅,只要考生說明清楚即 ... 於 teach-wangyuland.blogspot.com -

#33.秋分的唯美说说(汇总200句)

天冷要加衣,午飯要吃飽,熱水要喝好,希望我的友情提示,能給你寒冷的秋天裡,帶來一絲溫暖! 193、中秋节是中国传统节日,中秋节是农历八月十五,中秋节 ... 於 m.liuxue86.com -

#34.【筆記】9/25『轉貼』中秋節當然免不了要來個中秋特集!

* 祭月即拜祭太陰娘娘。 * 台灣自1990年代起,中秋節流行烤肉的習俗,其來源的說法有很多種。在中部尤為興盛。 * ... 於 home.gamer.com.tw -

#35.中秋节习俗500字作文精选18篇- 中秋節作文500 字

中秋节 始于唐朝初年,盛行于宋朝,至明清时,已成为与春节齐名的中国传统节日之。受中华文化的影响, ... 今年的中秋节我过得很开心,我们全家在起吃了顿团圆饭。 於 mg47zx6.patmcgee-realestate.com -

#36.在這樣的傳統習俗裡,人間有愛我看見…

嫦娥奔月就是八月十五日,成了中秋節的由來,還有吳剛伐桂和玉兔搗藥,是不是充滿了浪漫的想像和童話的趣味?中秋月圓人團圓,品月餅、吃柚子,多少詩人 ... 於 www.merit-times.com -

#37.【會考國文】歷屆國中基測、會考作文題目@ 陳蒂國文

【圖表閱讀】傳統習俗(分類):(一)歲時,例如:端午節配戴香包、中秋節吃月餅、春節不能掃地倒垃圾… ... 請就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見… 於 pube.jivamuktiyogabern.ch -

#38.作文範文--在這樣的傳統習俗裡,我看見

傳統習俗 ,象徵著以往那悠久的文化背景,在其中,不論好與壞,多少都牽扯著許多人歷年來深信不疑的記憶和習慣,但在這當中,我似乎欲言又止。 於 ennis1980.pixnet.net -

#39.中秋节习俗500字作文精选18篇- 中秋節 ... - zuzanaprikrylova.cz

通用21篇中秋节是汉族和少数民族的民间传统节日。早在三代时期我国就有秋暮夕月的习俗。夕月,即祭拜月神。到了周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月。 於 c0euli9.zuzanaprikrylova.cz -

#40.高中中秋節作文800字六篇

這句歌表達的含義是:親人不管在哪裡,這一天他們的心都會團圓在一起。那就是八月十五中秋那天。中秋節吃月餅,是中華民族的傳統習俗,它隱含了一個神話, ... 於 read01.com -

#41.作文素材Ⅰ中秋佳节/传统文化主题作文的素材汇总(真题+ ...

我想把她带到将来的日子里去! 不论怎样,. 想想总比不想好。 生活真是这样美好。 睡觉! 月亮独自在荒野上飘 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#42.在這樣的傳統習俗裡我看見

106 會考作文在這樣的傳統習俗裡我看見王妘老師示範寫作肅穆的靈堂裡只有念佛機的聲響單調持續地飄散在空氣中隨著檀香縈繞一片氤氳裡祖. 父的笑容困在例我想開設一家這樣的 ... 於 cocoandmia.com -

#43.寫作考傳統習俗清明端午中秋潮恐再現

(中央社記者許秩維台北21日電)會考寫作測驗考「從傳統習俗中看到. ... 等傳統習俗,要求考生就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見. 於 tw.tech.yahoo.com -

#44.中秋节第范文网- 中秋節作文500 字 - zybar.net

今天是中秋节,我在家玩,觉得很无聊,于是,我立刻拿起折椅和月饼,叫上我的 ... 中秋节习俗优秀作文500字八月十五是中秋节,在中秋节里,有哪些传统的风俗习惯呢? 於 olokut.zybar.net -

#45.🔖國中會考作文「傳統習俗」該怎麼寫?... - 翻轉教育Flipped ...

中秋節 烤肉算是傳統習俗嗎?106年國中教育會考寫作測驗題目「在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯」,如何找出適切角度下筆?資深國文教師提出寫作的4個步驟:讀懂、分析、 ... 於 m.facebook.com -

#46.中秋節的由來與故事

後來貴族和文人學士也仿傚起來,在中秋時節,對著天上又亮又圓一輪皓月,觀賞祭拜,寄託情懷,這種習俗就這樣傳到民間,形成一個傳統的活動。 一直到了唐代,這種祭月的 ... 於 ibook.idv.tw -

#47.錯在阿摩,贏在考場!

請就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」 為題,寫下你的經驗、感受或想法。 作文- 106 年- 106國中教育會考寫作測驗#75312. 討論; 私人 ... 於 yamol.tw -

#48.我的中秋節作文

以前在西河晚上一家人在寬大的院子裡婆娑的葡萄樹下吃月餅,賞月,談月……此刻想來的確令人神往。也許只有在離開家鄉的人身上才能感受到這一點。今年爸爸、 ... 於 kknews.cc -

#49.習俗有哪些?分享10 個中秋節活動遊戲這樣玩,最應景!

祭祖、拜土地公. 中秋節是華人的三大節慶之一,同時也是一家團聚的日子,所以傳統民俗信仰中,節日這天拜 ... 於 blog.pinkoi.com -

#50.這事滅絕在蔡英文手裡Yahoo奇摩時尚美妝- 我們這個世代作文

題目:在這樣的傳統習俗裡,我看見106會考請閱讀以下圖表及文字,按題意要求完成篇作文。 圖表閱讀傳統習俗分類:歲時,例如:端午節配戴香包、中秋節吃月餅、春節不能 ... 於 80o5nin.plugtender.com -

#51.[新聞] 會考作文「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」高分群恐降

三民國中考生楊筑的作文以中秋節出發,先談到傳統對中秋的認知多是嫦娥奔月、家人團聚等,但近年由於商人炒作置入,中秋節變成了烤肉日,中秋瘋烤肉反而 ... 於 yc90601016.pixnet.net -

#52.关于中秋节习俗的作文600字:中秋团圆 - 高中- 新东方在线

我和爸爸、妈妈吃完早饭,就来到了爷爷家,爷爷奶奶看见我们来了真是高兴,满脸的皱纹都变成了微笑的花朵。儿孙满堂的屋子里人真是热闹极了,姑姑家的小表 ... 於 gaokao.koolearn.com -

#53.前有清明後有端午學生作文竟可能成美食文學| 生活 - NOWnews

... 題目為「在這樣的傳統習俗裡,我看見」,國文科補教老師劉炘表示, ... 或是以可以烤肉的中秋節為題;不過究竟「烤肉」算不算是傳統習俗仍有待 ... 於 www.nownews.com -

#54.有关传统中秋节的优秀作文8篇

只见很多孩子在父母亲的包围下离开校园,我的心也早就飞到了今晚的家庭活动——BBQ去了。晚上,我们一家人聚在一起吃饭,有说有笑的。吃完饭,妈妈带着我到商店里买灯笼。 於 jinzi.art -

#55.写中秋节习俗的随笔作文10篇 - 环球360注册登录

盼望已久的中秋佳节终于到了,人们兴高采烈,以各种节目形式来欢度这个传统节日。这天刚好是我叔叔的生日,大家一起在酒店里聚餐,庆祝生日,共度佳节。 来到酒店门口,哗 ... 於 www.machineki.com -

#56.中秋節作文500 字 - 07Ho

我和爸爸妈妈做在院子里来源:无忧考网中秋节作文四年级350字左右导语每年的农历八月十五是我国的传统节日——中秋节,它历史悠久,传说也非常丰富:嫦娥奔月、吴刚伐桂、 ... 於 07ho.casinodeargentina.com -

#57.关于中秋节习俗作文16篇

一阵风吹来,乌云只好飘到一边去了,银光又照亮了整个(城市、小村)。 在随后的几天日子里,我总能时不时的看见那被黑云遮住忽明忽暗的月亮,而每 ... 於 m.xuexila.com -

#58.萬里雲蹄越嶺來│教學手記│【世厭者言】106會考:「在這樣的 ...

「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」 午後,驕陽熱騰騰的烘焙端午,四周都是油膩膩的粽葉香,還有不時歡呼的鍋壺, ... 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#59.在這樣的傳統習俗裡,我看見……...

許許多多的傳統習俗中,與中秋節有關的還真不少,且不提賞月、吃月餅、剝柚子,就連傳說也有兩三樣,除去最常聽的嫦娥奔月,還有吳剛伐桂、玉兔搗藥, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#60.習俗,才不是只有月餅和烤肉呢! - 中秋節拜拜時間

中秋節 和清明、端午、春節同樣為華人重要節日之,家家戶戶會在當天祭拜神明. ... 倒光光中秋節屬於台灣三大重要節慶春節、端午、中秋之,依照傳統習俗,中秋是要拜拜的 ... 於 gifu.viamarket-pharmacy.com -

#61.中秋节500字高分作文通用6篇第范文网 - 3I8

中秋节 作文500字篇2 光阴似箭,日月如梭,在这个金风送爽的日子里,我们迎来了中华民族的传统节日——中秋节。 太阳悄然离去,落日的余晖也沉进了山头,只 ... 於 3i8.2901condos.com -

#62.110 年大考佳作. 「在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節」+1

題目:《 在這樣的傳統習俗裡, 我看見……》(106會考). 大寒有那些传统习俗汇总8篇,第一篇:大寒节气,时常与岁末时间相重合,2009年春节就包含在 ... 於 pisk.rdvproducts.fr -

#63.106會考國文寫作簡析與試寫「聚焦議題」才是亮點 - 翻轉教育

國中教育會考寫作測驗題目,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯」為題,考生可以怎麼發揮?怎麼寫才抓得到重點?詹志超老師簡析此題,並提供試寫範例。 於 flipedu.parenting.com.tw -

#64.中秋节的民俗作文5篇

农历八月十五是中华民族的传统节日——中秋节,也叫团圆节。苏轼在(水调歌头·中秋)中写道:“但 ... 关于中秋节吃月饼的习俗,经过我上网调查,还有这样一段动人的传说。 於 m.hnxkzl.com -

#65.中秋節作文500 字 - Dacaz

8、圆圆的月亮象面镜,你的心思能看见。 ... 中秋节习俗优秀作文500字八月十五是中秋节,在中秋节里,有哪些传统的风俗习惯呢? ... 我喜欢过这样的中秋节!中秋节的月亮 ... 於 dacaz.viamarket-bubu.com -

#66.傳統習俗作文-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

國中會考作文「傳統習俗」該怎麼寫? 中秋節烤肉算是傳統習俗嗎?106年國中教育會考寫作測驗題目「在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯」,如何找出適切角度下筆? 於 travel.gotokeyword.com -

#67.中秋节节日作文7篇-【钰佳教育】

农历八月十五日,是我国传统的中秋节,也是我国仅次于春节的第二大传统节日。 ... 月亮像个大玉盘镶嵌在深蓝色的天空中,我看见了月亮的旁边有一条小 ... 於 ls.yjedus.com -

#68.作文大全-快樂的中秋節作文400

【作文一:愉快的中秋節】今天是農歷八月十五,是中國的傳統佳節之一—中秋節。中秋節是親人團聚·吃月餅的日子 ... 在月餅攤上我看見各種各樣的月餅,有草莓味·有哈密瓜味… 於 www.chinesewords.org -

#69.特殊教育學生評量 - 第 247 頁 - Google 圖書結果

傳統習俗 歲時祭祀生育婚喪其他例如:端午節配戴香包、中秋節吃月餅、春節不要掃地倒垃圾. ... 請就個人生活見聞,以「在這樣的傳統習俗裡,我看見. 於 books.google.com.tw -

#70.The Merit Times CA

習俗都蘊藏著先人的智慧和文化,值得我. 們緬懷和保存。這些傳統習俗漫漫千百年 ... 再談富有詩意的中秋節:相傳遠古時, ... 在這樣的傳統習俗裡,我看見了台灣人. 於 www.hsilai.org -

#71.106年國中教育會考在這樣的傳統習俗裡,我看見. 過年習俗

今年度國中會考作文題目「 在這樣的傳統習俗裡我看見」,今年度寫作測驗到 ... 許許多多的傳統習俗中,與中秋節有關的還真不少,且不提賞月、吃月餅、 ... 於 kfd.groupanalyse-integrative.fr -

#72.在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯ 評審怎麼評作文?10則小 ...

編按:會考公布成績,作文題目:「在這樣的傳統習俗裡,我看見… ... 定單一主題,我猜以下幾個主題可能是考生較熟悉的:歲時:端午節配戴香包、中秋節 ... 於 wangyuland2.blogspot.com -

#73.中秋节的民俗作文5篇

农历八月十五是中华民族的传统节日——中秋节,也叫团圆节。 ... 关于中秋节吃月饼的习俗,经过我上网调查,还有这样一段动人的传说。 於 lbxrc.com -

#74.中秋节作文八百字

中秋节 作文八百字,中秋节作文八百字中秋节的作文800字中秋节的作文800字一中秋月夜吃了晚饭丁零零电话铃响了原来是爸爸要带我去看烟火我听了真是兴奋不已在等待爸爸的 ... 於 ishare.iask.sina.com.cn -

#75.中秋節賞月詩詞精選愛講古- 月圓人團圓 - Pdez

中秋月圓人團圓女孩話劇社Action!樂天女孩凱莉絲、慧慧、語芯帶大家科普各國中秋習俗本集重頭戲嫦娥奔月全新演繹 樂天女孩演出經典中秋節也受中華文化影響的越南, ... 於 pdez.topg4d.org -

#76.中秋節作文500 字- 中秋佳节的作文500字精选78篇簡 - 711G

渐渐地,湛蓝的天空中中秋節作文范文篇中秋節是我最喜愛的個傳統佳節,這天,是傢人 ... 幸福,這種中秋節習俗就這樣傳到民間, 中秋節的由來形成個傳統的中秋節活動。 於 711g.bs2w-io.net -

#77.中秋節作文500 字 - Baq59Dgh

中秋节 的作文500字今天晚上,我打开电视收看新闻,看到电视里播放着各地过中秋节的现在的中秋节则是由传统的祭月节而来。据考证,最初祭月节是定在秋分这天,不过由于这天 ... 於 baq59dgh.epinkaya.net -

#78.中秋節作文500 字

看着天上那皎洁的月亮让我展开了无限的想象:广寒宫里的嫦娥在桂树下思后羿而落泪中秋节的习俗是每个华人都要遵守的。 庆祝中秋节作文500字左右篇1. 中秋之夜是个美好、 ... 於 b4iijg.49wwjd.com -

#79.幼兒園中秋主題活動方案15篇國語谷- 幼兒園中秋節活動

2021 中秋节是幼儿园比较看重的个节日,因为在这天,能让孩子们真切的体会到节日的快乐,认识节日的传统习俗,那幼儿园中秋节的活动有哪些呢? 活動名稱: 慶祝中秋節學習 ... 於 vz1quu.malsalers.com -

#80.「傳統習俗」入會考作文題目,你會怎麼下筆?

國中會考作文「傳統習俗」該怎麼寫? 中秋節烤肉算是傳統習俗嗎?106年國中教育會考寫作測驗題目「在這樣的傳統習俗裡,我看見⋯⋯」, ... 於 info.todohealth.com -

#81.「在這樣的傳統習俗裡我看見中秋節」+1

作文範文--在這樣的傳統習俗裡,我看見... 綠翠的山林,全部付之一炬;而另外更令人詬病的,便是中秋時節,原本清雅的賞月,卻總能在中秋的前夕, ...,中秋節烤肉算是 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#82.中秋節的民俗作文20篇 - 三度漢語網

我能看見螢幕上每一個人的嘴一張一合,就是聽不到任何的聲音。我打字過去“話筒壞了,聽不見聲音”。發完之後,便看見螢幕裡最角落的姑父從沙發上起身, ... 於 www.3du.tw -

#83.中秋节的由来和习俗故事视频- 中秋節的故事 - Deneco

中秋节 这个中国传统节日便是从嫦娥奔月这则民间传说而来。 ... 但后羿還不滿足,對他的妻子嫦娥說:「像我這樣的大英雄,應該長生不老,讓人民永遠崇拜我! 於 deneco.mofadoor.com -

#84.书和小孩的故事 - Google 圖書結果

一细心的编辑朋友质疑说,中国人过中秋节,好有彩灯这个习俗,是否要删或一?我想了尼采的一个 ... 这样的戏,只要给他们的节日、给他们的年带来快乐和友爱,又有什么不可呢? 於 books.google.com.tw -

#85.中秋节的习俗800字(57篇) - 工作总结

慢慢的,我的望远镜里出现了一点白光,继续往左摆。“啊!看见了!我看见放大后的月亮了! ... 中秋节是我国的一个传统节日,大家都很重视,关于它的习俗,也很有趣呢! 於 www.chinesejy.com -

#86.106國中會考寫作/「在這樣的傳統習俗裡,我看見……」

請依照題意作答。測驗時間為50 分鐘,請注意作答時間的控制。 請閱讀以下圖表及文字,按題意要求完成一篇作文。 從小到大,許多傳統習俗伴隨我們成長 ... 於 chendiwriting.pixnet.net -

#87.建军节作文材料(集锦12篇)

军旗,万里海防线上,浪花碧海间,鲜亮的八一军旗凌波傲然飘舞。 军旗,蓝天下长空里,风雨无阻间,鲜艳的八一军旗默默仰天高歌。 军旗,你与大地相伴依偎 ... 於 kaoshi.dzwww.com -

#88.喪事禁忌地雷大公開!禮儀師曝:這幾件事千萬不要做

喪事禁忌的產生源自於人類對於生死的畏懼,無論是出自宗教信仰或從古流傳至今,回歸初心也是在道德觀感上避免冒犯到逝世者。身處多元宗教的台灣, ... 於 vocus.cc -

#89.中秋节第范文网- 中秋節作文500 字 - 7777pgbet.com

到了车站,外公外婆早早地在车站等候了,我连蹦带跳地扑进了外婆的怀抱,外婆对我问寒问暖中秋节习俗优秀作文500字八月十五是中秋节,在中秋节里,有哪些传统的风俗习惯呢? 於 ajog.7777pgbet.com -

#90.106年國中教育會考在這樣的傳統習俗裡,我看見......

他發現,考生取材多樣,端午節、中秋節、小米祭、祭祖、考前祈神、婚禮或喪禮,是考生最常見的寫作題材,也有考生寫大甲媽祖遶境、冠夫姓、伊斯蘭齋戒月, ... 於 valiant.pixnet.net -

#91.中秋節拜拜怎麼拜?拜神明、祖先、地基主時間 - 9Euj

農曆八月十五日中秋節不僅是家團圓烤肉的節日,在中國傳統習俗上,於中秋節這天也是祭拜神明、祖先、土地公、地基主的日子,由於大家對祭祀的習俗都不太樣,讓很多新手媳婦 ... 於 9euj.taupd.org -

#92.中秋節拜拜時間

踏青、放風箏,清明節其他傳統習俗報你知. 在早期,清明其實僅是個節氣的名稱,是經過時間的推演,變成現在多數人熟知的紀念祖先之日,與農曆新年、端午節、中秋節被視 ... 於 3oei8.weightlossvista.com -

#93.中秋节第范文网- 中秋節作文500 字 - bartel-ha.com

年度的中秋节到了,家家吃饼赏月,今年中秋节我是到外婆家过的。 ... 中秋节习俗优秀作文500字八月十五是中秋节,在中秋节里,有哪些传统的风俗习惯呢? 於 j6ks.bartel-ha.com -

#94.◤学习现场◢推动童诗的灵魂工程师梁志庆用童心打造孩子 ...

这样 一来有助于学生的诗兴,从中给予他们信心和鼓励。 ... 存在”;而每逢佳节,每个种族会相互学习,譬如华人的“红包”这个传统习俗被其他族群改为“青 ... 於 www.chinapress.com.my -

#95.張曼娟奇幻學堂:我家有個風火輪: (封神演義.哪吒的故事)(新版)

清盛哥哥:當然聽過,在臺灣民間,以及在一些傳統故事裡,都可以看到他的形象出現。 ... 在臺灣民間,很多地方都有崇拜三太子的習俗,而且還有一些乩童(神會上他們身的人), ... 於 books.google.com.tw -

#96.端午节的习俗有哪些(端午节的有哪些禁忌) - 黑龙江旅游网

在竞渡前,举行了既保存传统仪式又注入新的现代因素的“龙头祭”。“龙头”被抬入屈子祠内,由运动员给龙头“上红”(披红带)后,主祭人宣读祭文, ... 於 www.ljly.net -

#97.写中秋节习俗的随笔作文10篇

盼望已久的中秋佳节终于到了,人们兴高采烈,以各种节目形式来欢度这个传统节日。这天刚好是我叔叔的生日,大家一起在酒店里聚餐,庆祝生日,共度佳节。 来到酒店门口,哗 ... 於 lfmhdbwcl.com