岳麓書院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳松長寫的 馬王堆帛書研究 和的 被埋沒的足跡:中國性別史研究入門都 可以從中找到所需的評價。

另外網站岳麓书院(中国历史上著名书院) - 搜狗百科也說明:岳麓书院 是中国历史上赫赫闻名的四大书院之一,坐落于中国历史文化名城湖南长沙湘江西岸的岳麓山脚下,作为世界上最古老的学府之一,其古代传统的书院建筑至今被完整 ...

這兩本書分別來自商務印書館 和國立臺灣大學中心所出版 。

國立成功大學 歷史學系 陳玉女所指導 黃浩庭的 十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例— (2021),提出岳麓書院關鍵因素是什麼,來自於十七世紀、景德鎮瓷器、有田瓷器、中國視覺風格、日本視覺風格。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文學系 陳立所指導 詹絜絮的 秦代夢文化研究--以睡虎地《日書》夢篇與嶽麓書院所藏《占夢書》為例 (2021),提出因為有 睡虎地日書夢篇、嶽麓占夢書、時序、五行思想、祭祀行為的重點而找出了 岳麓書院的解答。

最後網站二零一五年嶽麓書院祭孔大典祝文 - 凤凰网湖南則補充:麓山巍巍,湘水湯湯。 孔聖吉辰,日麗雲祥。 岳麓書院,大成殿堂。 威儀濟濟,磬管鏘鏘。 莘莘學子,穆穆禮裝。 祭拜先師,一瓣心香。 憶昔諸侯異政, ...

馬王堆帛書研究

為了解決岳麓書院 的問題,作者陳松長 這樣論述:

1973年,長沙馬王堆三號漢墓中發現大批西漢帛書。這批帛書不僅數量多達10多萬字,50餘種文獻,且在形制上第一次向世人形象地展示了古代文獻類帛書的原始面目。 本書是對馬王堆帛書全面系統的研究專著,舉凡形制、性質、分類、帛圖、書法藝術及其中的《易傳》、《刑德》、《陰陽五行》等,均進行了深入精闢的釋讀、考證、辨析和探討,對研究中國古代文字史、書籍史、國學及古籍整理諸領域研究均有重要的貢獻。 陳松長,1957年4月生,湖南省新化縣人,中共黨員。1985年9月至1988年6月,在湖南師範大學中文系,師從周秉鈞先生,攻讀漢語史專業先秦漢語方向的碩士學位,1988年6月獲得文學碩士

學位。曾任湖南省博物館主管業務的副館長,現為湖南大學岳麓書院教授、博導,湖南大學簡帛文獻研究中心主任,曾任湖南省博物館副館長(1995-2006)、嶽麓書院副院長(2006-2015)。岳麓秦簡是國內高校搶救性回購流入香港的出土簡牘資料的第一例,陳松長教授是這批秦簡整理與研究工作的負責人。任全國秦漢史學會、楚文化研究會、漢畫學會理事,馬王堆帛書藝術研究會副會長,湖南省史學會、湖南省博物館學會常務理事,湖南省博物館工作專家組、湖南省文物鑒定委員會成員,《簡帛研究》雜誌編委,《簡帛研究譯叢》副主編,四川師範大學兼職教授,《中國簡帛集成》副主編,主要從事楚漢文化、楚漢簡帛、璽印書法等方面的研究工作,

現已出版《湖南省博物館藏古璽印集》、《馬王堆漢墓文物》(合著)、《璽印鑒賞》、《馬王堆帛書藝術》、《長沙馬王堆西漢墓》、《何紹基種竹日記》(合編)、《帛書史話》、《簡帛選粹》8種、《香港中文大學文物館藏簡牘》、《馬王堆帛書〈刑德〉研究論稿》、《馬王堆帛書竹簡文字編》等11部學術著錄和學術論文40餘篇。 前言 第一章馬王堆帛書形制研究 一、帛書的形制特徴探論 二、帛書中的空白片及相關問題 第二章馬王堆帛書性質輿分類 一、馬王堆帛書的道家傾向 二、馬王堆帛書的分類理據輿細目 第三章馬王堆帛書《易傅》整理輿研究 一、帛書《繁醉》初探 二、帛書《繁辭》校勘劄記 三、帛書《二三子

問》初論 第四章馬王堆帛書《刑德》研究 一、帛書《刑德》略說…二、帛書《刑德》丙篇試說 三、帛書《黃帝書》中的刑、德概念 四、馬王堆帛書《刑德》甲、乙篇的比較研究附錄馬王堆帛書研究論著目錄 五、試論帛書《刑德》甲、乙篇的撰抄年代 六、帛書《刑德》的分野說小考 七、帛書《刑德》輿《天文氯象雑占》 八、帛書《刑德》乙篇釋文訂補 九、帛書《刑德》甲篇簍注 第五章馬王堆帛書《陰陽五行》研究 一、帛書《陰陽五行》輿秦簡《日書》 二、帛書《陰陽五行》甲篇的文字識讀輿相關問題三、帛書《式法》初論 四、帛書《出行占》中的幾個時稱概念略考 第六章馬王堆帛圖研究 一、馬王堆漢墓帛畫“神祇圓”辨正 二、馬王堆

漢墓帛畫“太一將行”圓淺論 三、帛書《天文氣象雑占》研究三題 四、帛書·《天文氣象雑占》釋文訂補 五、帛書《“物則有形”圓》初探 六、帛書“九主圓殘片”略考 七、馬王堆帛書《陰陽宅位宅形吉凶圓》小考 第七章馬王堆帛書書法藝術研究 一、帛書藝術簡論 二、帛書書髓形態簡析 三、帛書《陰陽五行》甲篇書法藝術特徽淺析 附錄 馬王堆帛書研究論著

岳麓書院進入發燒排行的影片

十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例—

為了解決岳麓書院 的問題,作者黃浩庭 這樣論述:

過去陶瓷史學者大多將焦點關注在景德鎮窯和有田窯外銷瓷的發展狀態,咸少討論十七世紀中日兩國瓷器紋樣如何受到自身國內消費市場影響,進而形成紋樣風格的差異。中日瓷器消費者審美觀差異極大,紋樣發展的模式也極為不同,本論文以景德鎮瓷器和有田瓷器為研究對象,聚焦於紋樣這一特殊的圖繪材料,運用風格分析的研究方法,比較十七世紀中國和日本各自面對內銷市場時所建構的視覺文化,提出「景德鎮模式」和「有田模式」兩種瓷器紋樣發展的途徑。一方面兼顧兩地文化主體性,而非片面的影響論,將有助於反省中日文化交流的互動關係;一方面放在東亞海洋貿易的背景下,思考異文化相互碰撞之際,如何回應各自政治經濟條件,從而形塑出具有在地色彩

的紋樣風格。日用瓷器不同於以賞鑒為主要趣味的藝術品,還身兼日常生活所需實用器具的功能,因此分析紋樣風格的時候,也必須考慮到使用者的器用習慣。明代御器廠從萬曆三十六年(1608)輟燒後,直至康熙十九年(1680)才又開始派遣官員「駐廠監督」,使得十七世紀景德鎮窯業以民間窯場為主體,並因應消費客群的不同,而出現不同的紋樣風格。然而,十七世紀的中國卻極少有關消費者如何選用瓷器紋樣的文字史料,只有一部分景德鎮瓷器上書寫的款識和供養款,成為理解紋樣背後消費者身份和器用需求的重要依據。本論文第二、三章從兩種圖繪路徑探討景德鎮瓷器紋樣所形塑的視覺文化,一是延續代表官窯傳統青花瓷風格的供養款供奉瓷紋樣;二是深

受江南商品市場中的藝術品定式圖繪所影響的轉變期瓷器(Transitional period)紋樣。此兩種風格的發展,並不受明清鼎革戰亂的影響,皆有其相承的傳統,但是整體時代風格,仍以轉變期瓷器樣式為主流。景德鎮瓷器不僅是中國國內重要的瓷器商品,同時也因應十七世紀前期的日本消費者需求,製作大量符合日本市場所喜愛的輸日瓷樣式,因此其紋樣題材和圖繪樣式往往被轉換成一種文化符號,長期在中日兩國之間流通與衍變。本論文第四、五章以日本有田窯為例,其創立期(1610-1650)階段受景德鎮影響,採用朝鮮製瓷技術,藉以摹繪畫景德鎮輸日瓷樣式,生產具備「和樣中的唐樣」風格的內銷瓷商品。當景德鎮受到明末戰亂及清初

嚴格的海禁政策影響,外銷產量銳減之際,促使有田窯再進入發展期(1650-1670)和完成期(1670-1690)階段,獲得了獨立發展的契機。將過去流行於日本市場的景德鎮輸日瓷樣式轉化成在地樣式,同時因應日本消費者的審美意識,形塑出以日本視覺文化為主體的和樣風格。比較景德鎮與有田兩地瓷器紋樣風格的發展模式,有助於擺脫常見的「中國風格影響日本」的片面影響論,這往往忽略了有田瓷器紋樣發展過程中的文化主動權。在面對十七世紀中日文化交流時,必須正視日本文化主體性的選擇權,才有可能理解有田瓷器與景德鎮瓷器紋樣中截然不同的視覺風格,從而觀照更多元的互動關係。

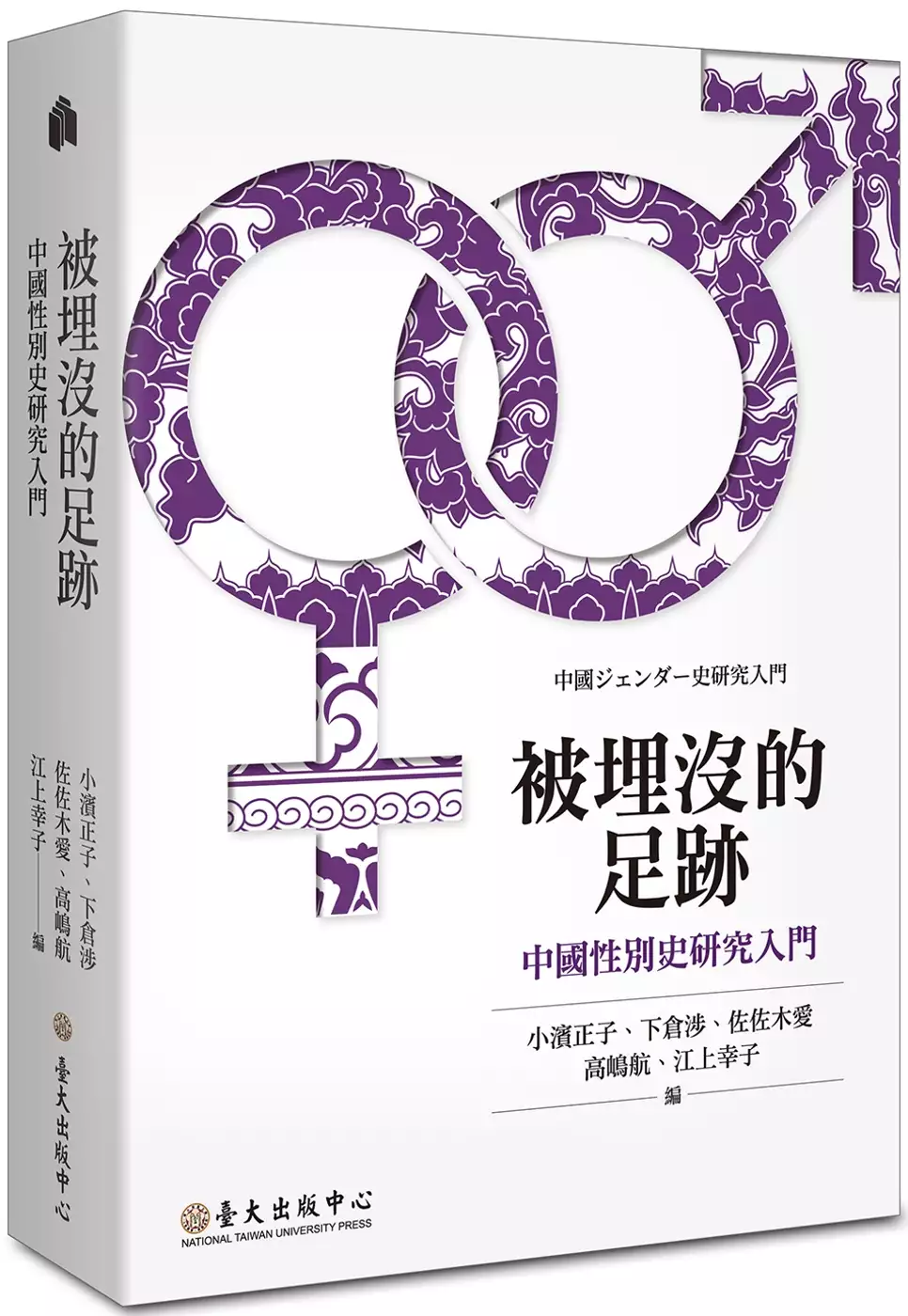

被埋沒的足跡:中國性別史研究入門

為了解決岳麓書院 的問題,作者 這樣論述:

至今為止的中國史研究,往往有意無意地以男性──而且是用漢語讀寫的漢族知識男性──作為歷史的主體。一般情況下,依據漢語史料進行的中國史研究中,女性與男性相比,書寫與被書寫都占絕對少數,很少作為歷史研究的對象。挖掘歷史中被埋沒的女性的足跡,恢復其作為歷史主體的女性史研究,從1970年代開始大量出現,歷史中女性的多樣形態得到凸顯。同時,各社會的男、女性別被賦予何種意義以及是如何賦予的,這類的研究也取得進展,而對這類研究的深化,則有賴於超越女性史範疇的性別史研究。 本書第一編以家族/家庭結構為軸心,概括從先秦到現在的中國性別秩序變化的研究成果。當然,討論的不僅只限家族,更涉及到性別的各側面

。第二編包含了對性別史來說非常重要的個別主題以及通史課題,例如王朝控制民眾關鍵之一的戶籍、中國「才女」的樣貌以及評價、LGBT在中國社會中是如何被認知、京劇和越劇等傳統戲劇中的性別越界和表象等等。希望讀者從這些論文中認識到,從多元領域關注性別,可以豐富歷史視野,也可以豐富生活在現在的我們的視野。 編者簡介 小濱正子 日本大學文理學部教授、(公財)東洋文庫研究員。研究領域為中國近現代社會史、中國性別史。著有《近代上海的公共性與國家》、《一人っ子政策と中国社会》。 下倉涉 東北學院大學文學部教授。研究領域為中國漢代至唐代的政治、社會史。著有〈東漢建初四年「序寧簡」考釋〉、

〈一位女性的告發:岳麓書院藏秦簡「識劫冤案」所見「奴隷」及「舍人」、「里單」〉等論文。 佐佐木愛 島根大學法文學部教授。研究領域為中國前近代社會、思想史。著有〈宋代道学家的宗法論〉、〈「父子同氣」概念の成立時期について〉等論文。 高嶋航 京都大學文學研究科教授。研究領域為中國近代史、東亞身體史。著有《帝国日本とスポーツ》、《国家とスポーツ:岡部平太と満洲の夢》。 江上幸子 菲莉斯(Ferris)大學名譽教授。研究領域為中國現當代文學、中國性別史。合著著作有《中国のメディア・表象とジェンダ─》、《探索丁玲:日本女性研究者論集》。 它山之石,可

以為錯──代導論 李貞德 緒論 中國歷史中的性別秩序 小濱正子著/姚毅譯 一、性別史與性別主流化 二、從中國女性史到中國性別史 三、中國性別史共同研究小組和中國性別史的若干論點 四、有待研究的課題 五、本書的構成 第一編 歷時視角 第I期 先秦∼隋唐 古典中國──父系社會的形成 序論 下倉涉著/鄭威譯 第一章 考古學所見先秦時代的性別結構 內田純子著/施厚羽譯 前言 一、墓葬資料的運用 二、隨葬工具所見的性別差異──新石器時代男耕女織的起源 三、初期王朝時代(商代)的文字資料與女性 四、考古學所見的商王及其妻──王陵區大墓與婦好墓的比較 五、殷墟族墓地的男、女性墓之分析 六、從西周到春秋、

戰國時期的變化 七、青銅器與裝身具所見女性的角色──西周到春秋、戰國時期之間的變化 八、女性的壽命、生命歷程與身分 九、男耕女織與蠶絲生產 十、先秦時代性別結構的變化過程 第二章 父系化社會 下倉涉著/鄭威譯 前言 一、異父兄弟姐妹與舅甥關係 二、「公主」的歷史 結語 第三章 中國的文學與女性 佐竹保子著/邵迎建譯 前言 一、先秦 二、漢代 三、魏晉南北朝 四、唐代 五、宋代的李清照 結語 第四章 唐代的家族 翁育瑄著 前言 一、臺灣學界的研究 二、日本學界的研究 結語 專欄一 史料介紹:敦煌文書中的休妻與女兒的財產繼承 荒川正晴著/白玉冬譯 專欄二 武則天的登場與其後 金子修一著 第

II期 宋∼明清 傳統中國──性別規範的強化 序論 佐佐木愛著/張文昌譯 第五章 唐宋時代的職業與性別 大澤正昭著/張文昌譯 前言 一、唐宋時代的史料──界限與可能性 二、女性所從事的職業 結語 第六章 傳統家族原理與朱子學 佐佐木愛著/張文昌譯 前言 一、滋賀秀三《中國家族法原理》 二、「傳統家族原理」與朱子學 結語 第七章 婚姻與「貞節」的結構和變化 五味知子著/梁雯譯 前言 一、貞操觀念和旌表的變遷 二、對越軌的懲罰──關於性犯罪規定的變遷 三、女性的嫁妝財產 結語 第八章 身分感覺與性別 岸本美緒著 前言──何謂「身分感覺」? 一、傳統中國的「身分」 二、「士」、「庶」和性別 三

、「良」、「賤」和性別 結語──比較史的視點 專欄三 宮廷女官與性別 小川快之著/張文昌譯 第III期 近現代中國──變化的性別秩序 序論 高嶋航著/瞿艷丹譯 第九章 民族主義與性別 坂元弘子(坂元ひろ子)著/王天馳譯 前言──近代的民族主義 一、中國近代「民族主義」研究 二、「國民的身體」與性別—纏足/放足 三、五四新文化運動到抗日戰爭時期 第十章 近代中國的男性氣質 高嶋航著/瞿艷丹譯 前言──何謂男性氣質? 一、何謂男性史? 二、民族主義、帝國主義、殖民地主義 三、傳統的男性氣質──文之霸權 四、甲午戰爭的衝擊──武之抬頭 五、共和國的誕生與五四運動──文武之相剋與文之式微 六、中國

國民黨與中國共產黨──武的時代 結語 第十一章 近代中國的廢婚論與女性對「小家庭」之異議 江上幸子著 前言 一、近代家庭制度的提倡以及女性的異議 二、提出廢婚論 第十二章 近現代女性勞動 顧琳(Linda Grove)著/柳雨春譯 前言 一、變化的第一階段──婦女開始外出工作 二、職業女性的出現 三、第一代工廠女工 四、另一個女性勞動的場所──娛樂業 五、毛澤東時代的女性工作 六、經濟改革以降女性勞動與今後的問題 第十三章 中華人民共和國的成立與性別秩序的變遷 小濱正子著/姚毅譯 前言 一、近代中國的性別與家族法/政策 二、中華人民共和國的性別結構變革與婚姻法貫徹運動 三、社會變革與性別

結構的變遷 四、文化大革命與性別秩序 五、計劃生育與國家、家族、個人 結語 第十四章 改革開放時期性別秩序的重組:著眼於婦聯組織網 大橋史惠著/李亞姣譯 前言 一、中華全國婦女聯合會及其變化 二、婦聯的組織體制與管理 三、當今的性別秩序和婦女運動的變化 結語 專欄四 介紹兩本近代中國婦女史研究專著 須藤瑞代著 第二編 個別課題 第十五章 中國古代的戶籍與家庭 鷲尾祐子著/莊卓燐譯 前言 一、作為資源的「人」 二、「戶」和戶籍 三、戶籍的內外之別 結語 第十六章 圍繞「才女」的評論 板橋曉子著/板橋曉子、蔡燕梅譯 前言 一、漢代及漢代以前 二、魏晉南北朝 三、隋唐 四、宋元 五、明清 結語

第十七章 中國的醫療、身體和性別 姚毅著 前言 一、中國傳統醫學中的身體觀和性別 二、「科學化」的身體與近代醫學、性別 三、男性醫師對分娩的介入和挫折 結語 第十八章 中國的女性主義與女性/性別研究的展開 秋山洋子著/姚毅譯 一、中國婦女學/女性學的誕生 二、1980年代中國婦女學的特色──「女性意識」和「本土化」 三、從東西方女性主義的相遇到第四屆聯合國世界婦女 四、北京+10──以全國婦聯為中心的婦女學/女性學研究網絡的構築大會 五、國際支援的開發計畫和女性/性別研究學科建設活動 六、IT時代的女性主義──「微笑的女性主義」與街頭抗議表演 專欄五 性少數者 遠山日出也著/郭立夫譯 專

欄六 戲劇與性別 中山文著/岩田彌生譯 中文版後記 小濱正子 中國性別史略年表 中國性別史相關重要文獻一覽 作者簡介 譯者簡介 索引 代導論 它山之石,可以為錯 李貞德(中研院史語所特聘研究員兼所長) 前(2018)年春節假期後,大年初七上班日,隔壁研究室的內田博士送來一本小濱正子教授主編的論文集,兩週前才由京都大學出版,熱騰騰的新書:《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》(《中国ジェンダー史研究入門》)。翻開目錄,第一章正是內田博士利用考古材料分析先秦性別結構的大作!「啊!原來有妳的文章?恭喜恭喜!」想起本世紀初內田博士入所演講時,也曾提及對性別考古學的興趣,當時她剛剛在一

本中國女性史入門的集子中寫了兩個小篇,雖然精彩,但實在太短,令人意猶未盡。演講結束後,我趨前致意,並探詢未來整體申論的可行性。一晃眼,十多年過去,內田博士在發表眾多享譽國際的青銅器考古學論著後,終償宿願。 其實,不論在日本或在臺灣,中國女性史的研究皆已近半世紀,並都經歷了從婦女到性別的轉變。唯因最初皆以關注近代革命和女權運動為契機,故早期成果大多環繞19、20世紀之交作論,分析傳統時期的著述不多,更遑論考古學角度的研究。臺灣方面,李又寧和張玉法兩位教授在1975年出版《近代中國女權運動史料》兩冊,吸引年輕學子相繼投入探索的行列;日本方面,則以小野和子1978年出版的《中國女性史—從太平

天國到現在》(《中国女性史──太平天国から現在まで》)開啟新聲,都是值得紀念的事。與之相較,考察前近代議題的作品寥寥無幾,陳東原1920年代在上海發表的《中國婦女生活史》,幾乎是彼時唯一的教本。人們對傳統中國女性雖然也感興趣,唯多以獵奇廣異之筆描述女主名媛,或仍賡續五四遺風批判貞寡節烈。學報期刊上,比較常見女性文學史的論著,或分析詩經樂府中的女性形象,或評介唐宋女性詩詞作家,洋洋灑灑,不絕如縷。至於其他女性史課題,更為嚴謹的學術研究則仍待開發。 比較特別的是,日本學界因戰後對中國傳統家族型態及其繼承體制的法律史辯論,自1980年代末即有學者鑽研宋代家產分割中的女子承分等問題。而臺灣史家

亦在稍早因大規模中國史出版計畫的機緣,從婚姻等禮法制度論述傳統女性的處境和地位。不過大體而言,介紹前近代女性多難脫離「家」(家庭史或家族史)的範疇,在史料運用上也以傳世文獻為主,罕見探索出土文物者。 在20世紀的最後10年,隨著女性主義的衝擊、各種後學(後現代、後結構、後殖民)的刺激,最重要的是,加上了性別理論的啟發,學者觀察傳統社會有了新的視角,蒐羅史料的種類也更寬廣了。臺灣方面,1987年解嚴前後,各類政運、社運和婦運風起雲湧,各大學則相繼成立以婦女、兩性和性別為名的研究單位。臺大婦女研究室在1985年創刊《婦女研究通訊》,1990年發行《婦女與兩性學刊》,女性主義學者則在1993

年成立女學會,致力於校園中的性別研究。各部門名稱和刊物標題的演變,其中折衝、離合所反映的思維與意義,我曾在另文談及,此處不贅。值得注意的是,歷史學者雖亦參與上述社團,卻不常針對社運作論;婦研刊物上的文章大多處理當代議題,史學論著僅偶一得見。而大專院校蓬勃開設的性別課程中,歷史領域的占比並不穩定。 即便如此,性別主流化的大環境和性別理論對研究者的影響,仍可在歷史學界窺得。1993年臺灣第一份女性史期刊《近代中國婦女史研究》由中央層級的研究機構發行,中國女性史的文章,也持續在各歷史教研單位的學報上刊出。此外,每年歷史系所碩博士論文涉及婦女性別課題者,則大多維持在全臺歷史學位論文的十分之一,

其中亦不乏運用簡牘碑刻或考古遺存分析傳統中國社會者。換言之,在歷史教研仍以中國史為主流大宗的戰後一甲子,以彌縫補缺為初衷論旨(也可能是策略性修辭)的中國女性史,儘管歧路顛簸,仍能匍匐前進,在臺灣的學院體制內搶占一席之地,反而較少與民間社團互動的軌跡? 相形之下,日本的中國女性史研究幾乎可說是從邊緣出發,透過學院內外活力充沛的串聯與結盟,不斷向中心推進的過程。和李又寧、張玉法兩位先進蒐集引介史料的旨趣不同,小野和子的專著在遠觀中國文革、回應日本婦運的脈絡中出版,自始即帶著女權運動的激越之情。1977年夏天,柳田節子(1921-2006)和三位當時尚無教研職位的「在野研究者」,在參加了全日

本婦女問題大會後,為了彼此砥礪、互相支援,共同發起了「中國女性史研究會」。最初每月一回在柳田的研究室舉行讀書會,所研討者,正是從臺灣輸入的兩部著作:陳東原的《中國婦女生活史》和李張二位編纂的《近代中國女權運動史料》。至1989年會員人數亦不過三十,即創刊《中國女性史研究》。每年一期,除收錄論文和書評外,也常見特輯(專號)、史料介紹和學界動態報導。雖然近現代課題仍占絕大多數,但也不乏考察明清女性史的文章。 日本讀書會、研究會和學會的傳統,可謂淵深流廣。研究興趣相近者,共組社團、研讀分享、辦會發表,甚至合作出版,經驗皆頗豐富。此雖眾所周知的現象,但女性在學界宛如鳳毛麟角,眾多非常勤講師、在

野研究者,孜孜不倦,數十年而熱情不減,讀書、交流、撰作不輟,聞之者莫不由衷敬佩。四十多年來,「中國女性史研究會」的老將新秀齊聚一堂,專兼任學者和研究生共同研討,並不時以研究會之名編纂出版專書或譯著,對年輕人摸索學術之路、鑽研女性史課題並練習發表,皆具切磋鼓舞之效。從柳田去世時海內外的追悼文字觀之,日本學院內外的女學者們長期互助合作、彼此支援,不但風格獨特而引人注目,更展現了女性史認識自我、奮發砥礪的一面。 其實,日本的中國女性史研究會還不只一個,2000年時關西地區女性研究者將之前成立的讀書會也命名為「中國女性史研究會」,後為避免混淆,改稱「關西中國女性史研究會」。內田博士最初兩篇性別

考古學的短文,便是在此研究會主編的論文集發表。中國女性史在日本學界屬外國史之次領域,同一時間在不同地區竟有兩個積極活動的共同研究會,不能不令人刮目相看。而此,亦應與日本女性史研究興起有關。 日本戰後復甦,以性別分工為基礎支持經濟成長,女性的家內角色吃重,在保護生命與生活為目標的大眾運動中,逐漸出現地域女性史同好團體。1970年代第二波女權運動興盛,聯合國將1975年訂為國際婦女年,舉辦了第一屆世界婦女大會,日本亦相應展開各項活動,並以政策支持各地編纂女性史,地域女性史的出版品激增,以口述訪問為主,記錄在地女性生命經歷。最初或由地方政府主導,未必和女性主義或婦權理論相涉,但後來民間社團益

見活躍,1990年代則漸多與性別平等運動對話,關注課題也更加寬廣並具批判性。 國際婦女年之後,專攻日本中世史的女學者脇田晴子,獲得政府科學研究補助金的支持,跨界探討女性文化。自1977年開始的三年計畫,由京都出發,在全國形成數個研究圈,糾結同好,研討出版。計畫結束後,關西圈的學者雖然經費申請不利,仍於1986年以「女性史總合研究會」之名重啟活動,並自始即與中國史學者互動頻繁,如在例會中邀請小野和子發表。而自1991年發行會刊《女性史學》後,亦不時報導或收錄中國女性史研究訊息。事實上,繼脇田出任研究會代表的筧久美子,即為中國文學史的專家,而脇田晴子、筧久美子與小野和子等人年紀相仿,同為京

都大學出身,持續推動女性史研究,貢獻良多。 至於關東圈的學者,則在1980年計畫甫結束時便成立了「總合女性史研究會」(後於2013年改名為「總合女性史學會」),以全面提升、發展並普及女性史研究為宗旨,歡迎任何行業(亦即不限歷史教研人員)有志一同者加入。會報於1984年創刊,後定名為《總合女性史研究》,陸續收錄專題論文、研究筆記和書評等,學術性質漸見強化。之後各期兼顧在地與國際視野,不僅增幅介紹地域女性史的研究成果,也持續報導東亞與世界各地女性史的研究動向。 至此,女性史學者益發將日本經驗納入比較的視野中考察,而中國作為無法忽視的鄰邦,其存在感和影響力更促使性別研究者對話交流,以

探究竟。「總合女性史研究會」於1996年與「中國女性史研究會」聯合舉辦「亞細亞女性史國際研討會」(アジア女性史国際シンポジウム),邀集亞洲各國三十多位學者,分五大主題,就日中韓泰越菲印緬乃至馬來半島之女性歷史發表論文,並另闢專場,由美國漢學家分享明清家庭中的女性經驗。該會籌備既久,眾所矚目,聽者逾千,盛況空前。次年論文集結出版,並立專章介紹中國女性史研究現況,課題早已不限近代,亦包括多篇宋元明清女性史的文章。2013年,兩會再度合作,並獲「性別史學會」(ジェンダー史学会)贊助,舉辦國際會議「從女性史、性別史看東亞歷史」(女性史.ジェンダー史からみる東アジアの歴史像)。發表的內容,在空間上不限日

本而包括中韓,在時間上不限宋元以降也涵蓋5-9世紀,至於論題,則除了運用出土文獻考察三地的女主傳統和婚姻家庭外,亦透過影音資料分析女性在東亞移動與勞動的情形。翌年,「總合女性史學會」大會以同題續開討論,嘗試從性別角度認識東亞的歷史世界,並同時展望女性史研究的未來。 毫無疑問的,「性別」(gender, ジェンダー)作為歷史分析的有用工具,已逐漸改變過去單純視婦女為研究對象的取徑。學者益發了解:男女的生物性差常被賦予各種社會意義,透過語言文字的建構力量形成一套知識體系,不僅被用來規範兩性之間的權力關係,也被拿來合理化無關男女的文化現象。「性別」既是傳統社會歸類人群的一種方式,也就成為歷史

學者考察異時空權力布局及其意涵的重要角度。這方面,日本和臺灣並無二致,但日本獨特的共同研究風氣,跨越學院體制,更顯活躍積極。 「中國女性史研究會」1999年出版成立二十週年紀念論文集,除修正過去認為前近代社會皆「男外女內」的刻板印象,主張以女性經驗為主體形成論述之外,亦特別收錄「國家與性別」(国家とジェンダー)篇,分析百年來政局、戰爭、法制等強制力量對女性的影響。兩年後,日本科研補助金申請項目中新設「性別」一類,「關西中國女性史研究會」便以「從性別看中國的家與女」(ジェンダーからみた中国の家と女)為題申請計畫補助,定期研討並召開大會,2004年以同題出版論文集。兩部論集反映日本研究傳統

,近現代文章皆占半數,但因由古典儒家規範切入分析性別秩序,故亦上溯至隋唐甚至漢晉。同年,「性別史學會」成立,次年發行會誌,除邀請上述諸女性史研究社團分享成果外,也規劃各種新興課題。2006年會誌第2號以男性研究為焦點,在新增的「海外之新潮流」專欄中,譯介「中國之男性解放運動與男性學」;2007第3號中則介紹了臺灣婦運中的「性權派」,反映第三波女權運動包容多元性現象(sexuality)之要求。男性和性現象的歷史研究加入過去中國女性史的行列,成為各讀書會討論的主題,而這本2018年出版的《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》,正是在這個潮流下誕生的最新力作。 本書也是日本共同研究風氣下的

產物,乃小濱教授主持的「中國性別史共同研究小組」自2012年起五年成果之總結。既從日本觀點出發,比較視野明顯,雖然依舊探討中國父系家族的型態以及女性在其中的境遇,但背後隱然若現的提問卻是:「與日本有何不同?」滋賀秀三與仁井田陞的觀點歧異,是戰後日本學界特有的課題,在本書第一編貫時性研究的前兩部分(先秦至隋唐、宋至明清)中,多位作者繼續發揮,與前賢或呼應或論辯,呈現實證分析與學史發展交織的豐富多彩。雖然,儒家經典及其相應的倫理規範,自中古以來即遠傳東亞,但近世日本社會的性別秩序,卻和宋明以降的中國大相逕庭,凸顯歷史發展的不必然性,在第一編第二部分中頗可窺見,也值得其他領域的歷史研究者深思。近代以

降,西力東漸,「家」的理念備受挑戰,旨趣各異的言論交錯出現,或激進或保守,中日皆然,但兩地家庭結構與功能的實質變化,及其對女性生活與生命的作用,卻差異互見。第一編第三部分(近現代中國)全面闡述民族主義、社會主義、資本主義相繼來華,在革命與戰爭連發的時代此起彼落,對政治社會經濟文化等各方面性別結構的衝擊不一,揭示性別史研究納入特定時空脈絡分析的重要性,值得喝采。 本書同時是日本學界首次自古至今、全方位論述中國性別史的著作。陳東原的專書是眾多後進的啟蒙與靈感來源,批判檢討者亦不乏其人。然或因通貫不易,或因學術風氣使然,出版之後數十年,再無類似具批判性視角的通史,也罕見上下數千年的綜合性著述

。本世紀初,中文世界急起直追,前後出版了幾套時間跨度較長的性別史論文集,甚至有斷代分冊再總輯而成的婦女通史叢書。諸作亦多推遠溯古,廣採出土文物,致力考察史前和先秦之婦女生活與性別秩序,然而下限卻從未跨過1949年,所論皆止於20世紀上半。小濱教授此集以性別結構與性別秩序為視角,從先秦考古、經歷朝各代,直論至共產中國改革開放之後。尤其,在第二編精選四組個別課題分章申論時,既不受朝代限制,更得以通貫古今,專題論文以秋山洋子分析中國女權主義與性別研究壓軸,綜述至作者去世前的2015年為止。而獨立設置的六個專欄中,論及21世紀者亦達半數,反映日本女性史學界關注中國現當代的研究傳統。 本書對現當

代、尤其是20世紀下半以來中國性別史的分析,特別值得臺灣學界參考。解嚴之前,當中國婦女史研究在臺灣初試啼聲時,共產世界仍屬敵情禁忌,相關領域可謂一片空白。民主化之後,社會活力充沛而學術課題多元,在一波波認識臺灣的浪潮中,對本地後殖民女性經驗的探求亦水漲船高,新作備出。然同時期對岸政局詭譎,社經體制多變,性別結構幾經轉折,對婦女生活與生命的衝擊巨大,臺灣的社會學者、人類學者,甚至文學藝術學者偶或參與分析,但歷史學界卻論之者寡。誠然,當代史研究在材料取得、運用,以及時間縱深、視域廣度等方面,皆屬高難度,考察中國更是如此。但性別研究需要跨科際的激盪、啟發與合作,歷史學者貫時性的分析有助於吾人認識當今

政治強權、經濟大國中的男男女女。臺灣史學界對20世紀下半中國的研究,正欲邁開大步,加入性別角度的觀察,此其時也。小濱教授此一編著提供了絕佳範例,幫助臺灣的中國女性史、性別史學者開始發掘這個存在感與影響力皆難以迴避的研究領域。 2000年9月,我首次受邀赴日參加中國史國際研討會。早稻田大學的會議廳亮麗豪華,開閉幕與綜合討論皆人聲鼎沸。分場研討室內專家雲集,攻防熱烈,雖因子題眾多而分散了人群,但每一場次皆仍座無虛席,令人嘆為觀止。跨洋發表的我,分享完漢唐之間禮律制度的性別建構後,正欲放鬆吐口大氣,座中一位日本女士舉手發言,我擔心提問難答,趕緊正襟危坐。不料女士對我的論文未表異議,卻放言針砭

日本學界,認為歷史學家對性別議題不夠警覺,女性史學者未獲重視,中國史研究應再加強!學者模樣的中年女士,口齒清晰,鏗鏘有力,抑揚頓挫,欲罷不能。既然有人大聲疾呼性別史,我不是應該拍案叫絕、起立鼓掌嗎?但身為外賓,值此場面不免尷尬,環顧左右,諸先進皆端坐無語。心慌意亂之中,我只能緩緩抬頭,用力咧嘴,期盼女士明白我正以笑臉表達應援之意。 當年會後人潮擁擠,既失女士之名,交流無以為繼。而今,《被埋沒的足跡──中國性別史研究入門》一書由男女學者合力撰成,經日本頂尖大學出版會發行,英譯本近日已經完稿,中譯本由國立臺灣大學出版中心出版。往事並不如煙,未知女士是否已然穿透迷濛,先睹為快了? 第七章

婚姻與「貞節」的結構和變化(摘錄) 五味知子 著╱梁雯 譯 前言 在前近代的中國,女性的「貞節」是婚姻中最重要的基礎。在中國家族制度中非常重視男方的血緣,而保證男方家族血緣純粹性的前提就是嫁入這個家族的女性是否貞節,因此婚姻與貞節緊緊地連繫在了一起。 女性的「貞節」是早在古代中國就已經被重視的。《周易》中提到「婦人貞吉,從一而終也,夫子制義,從婦凶也。」(《周易.恆》)。除此以外,男性可以和妻子離婚的七個條件裡就包括妻子淫蕩在內。由此而知,在中國,從古代以來女性的貞操就一直被重視。雖然如此,所謂「貞節」的形式卻不是單一的。雖說已婚女性和丈夫以外的男性發生關係從古代以來就是被批判的對象,但是在中

國對貞操的重視並不只停留在這一點上。所以到底是如何定義貞操,或者說是在何種程度上定義貞操和重視貞操,正是本論的重要問題所在。 不只是在中國,當我們將這個問題放在更廣的背景下進行思考的時候,比如說在伊斯蘭世界、日本、基督教世界等眾多不同地域和時代中,寡婦的再婚並不認為是抵觸「貞節」規範的事,然而,我們卻可以在魯迅(1881-1936)的小說〈祝福〉中看到,在中國,再婚的寡婦會受到來自周圍的人的誹謗,會被認為是沒有守住貞節的女人,但是在中國也會因為時代不同有很大的差異。在唐代,連公主再婚都是極為普通的事情(高1999: 318)。寡婦的再婚成為忌諱這樣嚴格的貞節觀念雖然被認為是到宋代以後才出現的,

但是研究表明在宋代還不是被廣泛普及的觀念(湯淺 1981: 150-156)。除此以外,對未婚女性貞操的標準也會因為時代不同差別很大。未婚女性如果違抗父母的意志為了死去的訂婚對象而堅持一輩子獨身也會被認為是不孝的行為,為死去的訂婚對象殉身會被認為是輕生的行為,所以並不能單純地被作為旌表的對象。因此,本章將針對不同時代的差別將貞節和婚姻結合在一起進行考察。

秦代夢文化研究--以睡虎地《日書》夢篇與嶽麓書院所藏《占夢書》為例

為了解決岳麓書院 的問題,作者詹絜絮 這樣論述:

先秦夢文化多有研究,但礙於材料短少,以致少有單獨討論秦代夢文化。幸而《睡虎地秦簡‧日書‧夢篇》與《嶽麓書院藏秦簡‧占夢書》等地下文獻相繼出土,得以進行秦代夢文化探討。本論文有別於其他學者多將夢書按天、地、人分類法,以及抽象釋夢,而以原始思維中對於夢的認知,以及文化內涵為研究方向。將夢徴用人事、時間、地點、物類劃分,並提出與傳統吉凶不同的占斷結果分類法。並藉由分析文本,將其按食、衣、住、行等生活軌跡分類,推斷秦代庶民生活樣貌與文化意涵,得知秦代人民傳承先秦重視時序的觀念,以及日常生活中已融入五行思想,並且民間多有祭祀行為,呈現趨吉避凶的人性,並指出秦代夢文化於先秦兩漢夢文化承先啟後的影響。

岳麓書院的網路口碑排行榜

-

#1.岳麓書院遠足路線- 長沙市,中國| Pacer

岳麓書院 是一條位於岳麓区,長沙市,中國的步道,他的長度為1.7km (大約2500步) ,爬升高度為77m,難度評級中等。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#2.四大書院之嶽麓書院

一進到書院,目光就被這一塊塊直的、橫的碑匾所吸引不管是金字、黑字, ... 像是「嶽麓書院」四字大門的門額就是宋真宗賜書 ... 後為屏風上書張栻的《岳麓書院記》. 於 alanjih.pixnet.net -

#3.岳麓书院(中国历史上著名书院) - 搜狗百科

岳麓书院 是中国历史上赫赫闻名的四大书院之一,坐落于中国历史文化名城湖南长沙湘江西岸的岳麓山脚下,作为世界上最古老的学府之一,其古代传统的书院建筑至今被完整 ... 於 baike.sogou.com -

#4.二零一五年嶽麓書院祭孔大典祝文 - 凤凰网湖南

麓山巍巍,湘水湯湯。 孔聖吉辰,日麗雲祥。 岳麓書院,大成殿堂。 威儀濟濟,磬管鏘鏘。 莘莘學子,穆穆禮裝。 祭拜先師,一瓣心香。 憶昔諸侯異政, ... 於 hunan.ifeng.com -

#5.金桂飄香湖南嶽麓書院傳承千年- 焦點 - 中時新聞網

惟楚有材,於斯為盛」,大門兩旁懸掛的對聯道出了「嶽麓書院」人才輩出的輝煌歷史,這是湖南人的驕傲,也是學府的榮耀。做為中國古代四大書院之一 ... 於 www.chinatimes.com -

#7.【走进中国古代书院】岳麓书院:惟楚有材于斯为盛 - 中央纪委 ...

岳麓书院 坐落于中国历史文化名城长沙,前临碧波荡漾的湘江,后依秀如琢玉的岳麓山,创建于北宋开宝九年(976年),是中国古代著名的四大书院之一。 於 www.ccdi.gov.cn -

#8.中国华文教育网-长沙岳麓书院

岳麓书院 坐落于湖南省长沙市岳麓山东面的山脚下,湖南大学校园内。书院依山傍水,前临湘水,后枕岳麓山,四周林木荫翳,环境幽静雅致,自然景观与人文 ... 於 www.hwjyw.com -

#9.又见爱晚亭 - 湖南在线

出岳麓书院后门,即是清风峡。峡中有台地一方,接连两侧山峰。舞角展翘的爱晚亭,就坐落在台地之上。传说亭为清代岳麓书院山长罗典所建,是书院园林的 ... 於 hunan.voc.com.cn -

#10.岳麓书院门票- 长沙旅游 - 同程旅行

岳麓书院 ,位于湘江西岸的岳麓山风景区内,是中国古代著名书院之一。始建于北宋开宝九年(公元976年),至1926年改名为湖南大学,历经千年,培养出曾国藩、左 ... 於 www.ly.com -

#11.写岳麓书院的诗词大全

岳麓书院 ,在长沙市湘江西岸岳麓山东麓。北宋开宝九年(976年),潭州(今长沙)太守朱洞创建,天禧二年(1018年)宋真宗赐以“岳麓书院”门额, ... 於 www.kekeshici.com -

#12.習近平湖南行|走進千年學府岳麓書院- 中國軍網 - 中国军网

湘江之畔,岳麓山下,這里有一座延續千年辦學的古老學府。9月17日,習近平總書記來到湖南大學岳麓書院,考察當地加強和創新高校思想政治工作、傳承 ... 於 www.81.cn -

#13.「千年學府」嶽麓書院13副經典對聯欣賞,大開眼界

今天,歷史妞就和各位一起回顧一下古代著名書院——嶽麓書院的那些經典對聯。 1、大門. 位於湖南長沙的嶽麓書院是宋代四大書院之一,始建於公元976年, ... 於 kknews.cc -

#14.岳麓书院的弦歌 - 新湘评论

我从溁湾镇出发,来到岳麓书院门口,车停东方红广场,毛泽东雕像耸立在山门前,雕像刻画的正是中年毛泽东指点江山的英姿。中午之时,一群青年学子刚刚下课 ... 於 www.cnxxpl.com -

#15.岳麓書院 - 闕小豪

標籤: 岳麓書院 ... 《叫我官老爺》中的「京城系統」中,佔領「書院」可賺取「書籍經驗」、佔領「官院」可賺 ... 京城書院操作界面京城書院的界面,. 於 char.tw -

#16.湖南大學~ 嶽麓書院- 老伴吃喝玩樂團

嶽麓書院位於長沙市嶽麓山東麓,始建於北宋開寶九年(西元976年),歷經宋、元、明、清,至晚清(1903年) 改為湖南高等學堂,現為湖南大學下屬的教學 ... 於 blog.udn.com -

#17.〔長沙〕岳麓書院,千年學府

岳麓書院 是我國古代四大書院之一,北宋開寶九年(976)潭州太守朱洞創建。元、明、清在此相沿辦學,清光緒二十九年(1903)改制為湖南高等學堂,1926年 ... 於 3484806.blogspot.com -

#19.史料簡介:岳麓書院藏秦簡〈參〉中所反映戰國末年的社會

《嶽麓書院藏秦簡〈參〉》公布的史料以秦王政時期法律文書為主要內容,其體例與湖北張家山漢簡中的〈奏讞書〉有相似之處。此類記錄案件內容的文本, ... 於 shi-yuan.blog.ntu.edu.tw -

#20.湖南經典導遊詞 - Google 圖書結果

(岳麓書院)岳麓書院是我國古代四大書院之一,是著名的高等學府和文化學術中心。它坐落于岳麓山清風峽入口處。岳麓書院作為湖南大學的前身,由潭洲太守朱洞創建于公元976 ... 於 books.google.com.tw -

#21.20190609 嶽麓山、嶽麓書院 - GNOCCA - 痞客邦

這次竟然有小姐姐願意當封面model,那我就不客氣地收下了~ 湖南長沙的嶽麓書院為中國四大書院之首,想必大家都有耳聞另外一間白鹿洞書院也有相當 ... 於 pujols.pixnet.net -

#22.习近平讲述的故事丨惟楚有材,于斯为盛

湘江西岸,翠林之间,藏着一座古朴雅致的庭院。它既是人才辈出的千年学府,也是湖湘文化的重要地标。它就是岳麓书院。 於 www.yicai.com -

#23.胡锦涛岳麓书院之行:考证“实事求是” | 经典诵读

2014年4月9日上午10时许,前国家主席胡锦涛到访湖南大学,并参观了千年学府岳麓书院。虽然这一消息发布得很低调,照片也仅是书院门口的几张随拍,但 ... 於 www.sihaishuyuan.com -

#24.漲知識!原來你是這樣的嶽麓書院 - 壹讀

說起嶽麓書院,你最先想到的是什麼? 是聞名古今的「朱張會講」,還是激盪三湘的嶽麓峰會? 作為一座低調才氣有內涵的教育界「老口子」 這座背倚靈 ... 於 read01.com -

#25.岳麓书院

在古木参天、浓荫蔽日、山光水色的湘江西岸,有一片典雅、庄重的古建筑群,这就是为世人所瞩目的“四大书院”之一的岳麓书院。 於 ylsy.hnu.edu.cn -

#26.岳麓書院 - 博客來

書名:岳麓書院,語言:簡體中文,ISBN:9787810538305,頁數:190,出版社:湖南大學出版社,作者:朱漢民主編,出版日期:2008/10/01,類別:社會科學. 於 www.books.com.tw -

#27.岳麓書院 - 羽心璿聚

今天到宋代四大書院之一的「岳麓書院」 參觀人潮好多哦~ 湖南的天氣都是三十五度到三十九度之間超熱的又流了滿身大汗不過景觀超不錯後來還在書院門口買了水蜜桃來吃還 ... 於 emma77427.pixnet.net -

#28.岳麓书院 - 岳麓山

岳麓书院 是国家4A级景区、国家重点风景名胜区、全国文明风景旅游区示范点、全国重点文物保护单位,位于湖南省长沙市岳麓区湖南大学校园内,距离市中心约3公里,占 ... 於 www.hnyls.com -

#29.吳淡如最近考上大陸岳麓書院的博士班 - 姜朝鳳宗族

吳淡如最近考上大陸岳麓書院的博士班-人生最大的快樂不是來自購物,反而是來自買不到的東西,例如接受或認同自己。「並不是要有什麼博士學位,反正老娘也不會去大學教書, ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#30.岳麓书院门票价格 - 途牛

岳麓书院 是古代汉族书院建筑,属于中国历史上著名的四大书院之一。位于湖南省长沙市湘江西岸的岳麓山风景区岳麓山东面山下。1988年,岳麓书院建筑群被国务院批准为第三 ... 於 www.tuniu.com -

#31.湖南省岳麓书院_中国网客户端

岳麓书院 创建于北宋开宝九年(公元976年),是我国著名的四大书院之一,也是我国目前古建保存最完整、文化传承最完好的书院。千... 於 union.china.com.cn -

#32.故宮博物院贊《嶽麓書院》:充滿思想含量與藝術價值的優秀作品

9月22日晚19:30,大型歷史文化記錄片《嶽麓書院》在湖南衛視開播,芒果TV、金鷹紀實衛視同步播出。紀錄片播出後,引髮網友熱議,「紀錄片嶽麓書院」也登上熱搜。 於 chinahot.org -

#33.岳麓书院对联 - 天奇生活

岳麓书院 的对联:1、大门:惟楚有材,于斯为盛。2、前门:千百年楚材导源于此,近世纪湘学与日争光。3、赫曦台:合安利勉而为学,通天地人之谓才。4、 ... 於 m.tianqijun.com -

#34.岳麓书院剧情介绍 - 电视猫

纪录片《岳麓书院》分为源流、正脉、传道、经世、新变、求是六个篇章,以五代期间二僧办学为始,历朱张理学、王阳明心学、王夫之船山之学,至曾左彭胡,杨昌济、毛泽东,再 ... 於 www.tvmao.com -

#35.文革時期評朱熹 - 第 1 卷 - 第 351 頁 - Google 圖書結果

朱熹第二次竄到岳麓書院是在宋光宗紹熙五年(1194)。當時,湖南地區有少數民族起義,南宋王朝「恐其滋熾」,就任命朱熹為潭州(今長沙)知事兼荊湖南路(今湖南省)安撫使。 於 books.google.com.tw -

#36.从电视纪录片《岳麓书院》,看历史文脉的千年飞越-湖南频道

日前,为庆祝中国共产党成立100周年,进一步深刻领悟2020年9月习近平总书记在岳麓书院考察调研的重要讲话精神,湖南卫视精心打造了六集电视 ... 於 hn.rednet.cn -

#37.岳麓書院新藏秦簡從考 - 月旦知識庫

岳麓書院 新藏秦簡從考. 作者, 曹旅宁. 起訖頁, 93-102. 刊名, 华东政法大学学报. 期數, 200911 (2009:6期). 出版單位, 華東政法大學. 於 lawdata.com.tw -

#39.2019 湖南文創營Day2:岳麓書院、湖南大學、太平老街 - 鯤鵬會

第一天正式行程的開始,我們首先來到了岳麓書院,這裡典雅莊嚴的古樸建築,襯著綠意的山水樹林,隱約間彷彿能夠想像這千年學府走出一個個充滿理想抱負 ... 於 qpa.tw -

#40.千年岳麓,弦歌不绝 - 新华网

这是9月17日拍摄的位于湖南省长沙市的岳麓书院。 宋、元、明、清数代,这里相沿办学,弦歌不绝. 张栻、朱熹、王阳明在此讲学;魏源、曾国藩、左宗棠在 ... 於 www.xinhuanet.com -

#41.湖南「嶽麓書院」: 中國最古老的四大書院之一@ 這是我的部落格

到了北宋,書院制度開始進入全盛時期,並出現中國最著名的四大書院,它們是湖南長沙「嶽麓書院」、江西廬山「白鹿洞書院」、河南商丘「應天書院」、河南嵩山「嵩陽書院」。 於 blog.xuite.net -

#42.八八二手書曾國藩與湖湘文化/ 岳麓書院(簡體字)200826

... 郵寄僅限台灣:商店貼心小提醒: 因商品體積較重購買5本以上書本.請選擇黑貓宅急便唷! ! 滿600免運費購買八八二手書曾國藩與湖湘文化/ 岳麓書院(簡體字)200826. 於 shopee.tw -

#43.岳麓书院 - 知乎

岳麓书院 是中国历史上赫赫闻名的四大书院之一,坐落于中国历史文化名城湖南长沙湘江西岸的岳麓山脚下,作为世界上最古老的学府之一,其古代传统的书院建筑至今被完整 ... 於 www.zhihu.com -

#44.习近平湖南行丨走进千年学府岳麓书院 - 羊城晚报

湘江之畔,岳麓山下,这里有一座延续千年办学的古老学府。9月17日,习近平总书记来到湖南大学岳麓书院,考察当地加强和创新高校思想政治工作、传承 ... 於 wap.ycwb.com -

#45.FGS星雲大師湖南長沙岳麓書院講演 - 人間通訊社

享有「千年學府」之譽的湖南長沙岳麓書院,3月19日下午在陰雨霏霏天候裏,就讀湖南、清華大學碩博士生,及湖南社科界、文化界、宗教界學者、教授、法師,攜帶雨具,不 ... 於 www.lnanews.com -

#46.[遊記] 長沙嶽麓書院、愛晚亭 - 柔藍食單

嶽麓書院是中國古代四大書院之一,傳承千年,一直到清朝光緒二十九年,才因為時代變遷,由湖南巡撫趙爾巽上奏改制為湖南高等學堂,之後又經過幾次改制, ... 於 bluehero.pixnet.net -

#47.人民網—岳麓書院簡史(前期)

岳麓書院 前期(唐末至元代) ... 北宋開寶九年(公元976年),潭州太守朱洞因襲擴建,創立岳麓書院﹔大中祥符八年(公元1015年),宋真宗召見山長周 ... 於 43.250.236.3 -

#48.漢典“岳麓書院”詞語的解釋

嶽麓書院是中國歷史上赫赫聞名的四大書院之一,坐落於中國歷史文化名城湖南長沙湘江西岸的嶽麓山腳下,作爲世界上最古老的學府之一,其古代傳統的書院建築至今被完整保存, ... 於 www.zdic.net -

#49.嶽麓書院_百度百科

嶽麓書院是中國歷史上赫赫聞名的四大書院之一,坐落於中國歷史文化名城湖南長沙湘江西岸的嶽麓山腳下,作為世界上最古老的學府之一,其古代傳統的書院建築至今被完整 ... 於 baike.baidu.hk -

#50.《嶽麓書院藏秦簡(壹)》之文化考察

2010 年,由朱漢民、陳長松主編,上海辭書出版. 社出版的《嶽麓書院藏秦簡(壹)》問世,內容包括前三類。《嶽麓書院藏. 秦簡》是繼「睡虎地秦簡」及「里耶秦簡」後,數量 ... 於 chinese.nccu.edu.tw -

#51.岳麓書院 - 華人百科

岳麓書院 是古代漢族書院建築,屬于中國歷史上著名的四大書院之一。位于湖南省長沙市湘江西岸的國家AAAAA級風景名勝岳麓山風景區,地理坐標(28°11′02″N ... 於 www.itsfun.com.tw -

#52.岳麓書院 - 曉茵萬事通

今天的岳麓書院不僅是湖南大學的文史哲人才培養和研究基地,湖南省旅游勝地,更是是整個長沙市的文化窗口和文化名片。 於 siaoyin.com -

#53.岳麓書院:黨的實事求是思想路線策源地

岳麓書院 始創於公元976年,歷經千年,弦歌不絕。1917年,湖南公立工業專門學校遷入岳麓書院辦學,懷揣實業報國夢想的校長賓步程,手書“實事求是”懸挂 ... 於 www.chinaql.org -

#54.岳麓書院/愛晚亭

湖南長沙岳麓山自古以來就以山清水秀著稱於世,宋代四大書院之岳麓書院就坐落在岳麓山中。其中有一座建築別緻的亭子,就是中國四大名亭之一的「愛晚亭」。 於 fudi63.pixnet.net -

#55.相關岳麓書院的歷史推薦

張說《恩制賜食於麗正殿書院宴賦得林字》:隱含著讀書人的儒雅清高. 2021-09-17. 作為明代最著名的書院,東林書院在當時有著什麼影響? 2021-04-23. 中國古代四大書院 ... 於 www.fflsw.com -

#56.地址,岳麓书院游览攻略 - 马蜂窝

长沙岳麓书院攻略,包含长沙岳麓书院门票、地址等实用信息,由真实蜂蜂亲历岳麓书院点评分享岳麓书院游览攻略经验,景点图片,来马蜂窝长沙旅游景点攻略看看大家如何点评 ... 於 www.mafengwo.cn -

#57.岳麓書院藏秦簡所見秦郡名稱補正

据《考略》,岳麓书院藏秦簡中大致可認定的郡名有22个:即内史、東郡、南陽、南郡、泰(太)原、參(三)川、穎川、河内、琅邪、九江郡、上党、河間、苍梧 ... 於 www.iqh.net.cn -

#58.参观岳麓书院,听《习近平总书记视察湖南大学重要讲话精神 ...

踏着层层霜叶,学员们拾级而上,来到千年学府——岳麓书院,大家从“实事求是”匾额中领悟党的实事求是思想路线的策源,从“传道济民、半教半学、学思 ... 於 www.12371.cn -

#59.嶽麓書院- 維基百科,自由的百科全書

嶽麓書院位於中國湖南省長沙市嶽麓區嶽麓山東麓,是中國古代四大書院之一,始建於北宋開寶九年(976年),歷經宋、元、明、清各個朝代,迨及晚清(1903年)改為湖南高等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#60.介紹嶽麓書院 - 真愛挖礦又旅行

我們愛旅行:介紹嶽麓書院介紹嶽麓書院,嶽麓書院是我國古代四大書院之一。岳麓書院始建於北宋初期。北宋開寶六年(973),朱洞以尚書出任潭州太守,鑒於長沙嶽麓山抱 ... 於 cnvemma.pixnet.net -

#61.岳麓书院收门票费遭教授质疑湖南大学:合法合规 - 荔枝新闻

中国书院博物馆与岳麓书院均为收费项目。 荔枝网新闻频道,即时为您播报最新、最全、最热的新闻资讯,涵盖江苏、国内、国际、社会等热点内容。 於 news.jstv.com -

#62.实事求是,从这里走来_岳麓书院

站在岳麓书院一棵参天古树下,湖南大学马克思主义学院院长唐珍名说:“岳麓书院的主办者们,反对埋头故纸堆、脱离实际的空谈学风,倡导务实学风和'经世致用 ... 於 www.sohu.com -

#63.【大江南北】長沙嶽麓書院 - 人間福報

書院 南側的碑亭和碑廊,展出唐代至現代的石碑,北宋米芾遊麓山時,亦曾臨習青石刻成的〈麓山寺碑〉。 嶽麓書院是宋代四大書院之首,也是中國大陸保存最 ... 於 www.merit-times.com -

#64.岳麓書院- 背包地圖

白鹿洞書院、是我國四大書院之首、最早的高等學府、與當時睢陽、石鼓、岳麓書院合稱“四大書院”、我們最後一站也會到岳麓書院。 於 www.backpackers.com.tw -

#65.歐揚(湖南大學岳麓書院博士後研究) 講者 - Facebook

湖南簡——古代中國研究青年學者研習會(十一) 時間:2016年6月25-26日地點:湖南大學岳麓書院簡帛文獻研究中心主辦單位:湖南大學簡帛文獻研究中心、古代中國研究青年 ... 於 m.facebook.com -

#66.嶽麓書院- 教育百科

位於湖南省長沙縣西嶽麓山下,宋開寶中潭州守朱洞建,張栻、朱熹曾在此講學,清康熙時重建。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#67.湖南長沙嶽麓書院具千年歷史| 大紀元

【大紀元5月11日報導】(中央社台北十日電)親民黨中國大陸訪問團今天上午參觀湖南嶽麓書院。這個學府已有一千多年歷史,曾是宋代著名的四大書院之 ... 於 www.epochtimes.com -

#68.湖南長沙岳麓書院 - 孔教學院

湖南長沙岳麓書院. 揭日幕期: 1996.8.25 地點: 湖南長沙岳麓書院. 網站指南 | 私隱聲明 | 聯絡我們 | Copyright © 2011 The Confucian Academy. All Rights Reserved. 於 www.confucianacademy.com -

#69.紀錄片《岳麓書院》以現代氣息講述歷史文化

《岳麓書院》選材角度巧妙,尤其是其中的人物故事寓意深遠。書院制度形成於宋代,集先秦私學、漢代精舍、魏晉玄談、隋唐禪修的教育制度與思想精華於一體, ... 於 hn.people.com.cn -

#70.岳麓書院相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的岳麓書院相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#71.纪录片《岳麓书院》首播高质量内容收割高口碑 - 全网搜

大型历史人文纪录片《岳麓书院》于昨晚(9月22日)在湖南卫视首播。该片一经播出,取得了高收视、高热度、高口碑、高反响,轻松“俘获”中青观众。 於 sunnews.cc -

#72.岳麓书院

岳麓书院 位于湖南省长沙市湘江西岸秀丽的岳麓山下,湖南大学校园之中,为我国著名的“四大书院”之一。它自北宋创始,历宋、元、明、清各代,兴学不变。 於 hnstb.gov.cn -

#73.山居筆記 - Google 圖書結果

書籍中偶爾看到有關岳麓書院的史料,總會睜大眼睛多讀幾遍。近年來,出版事業興旺,《岳麓書院史略》、《朱熹與岳麓書院》、《岳麓書院山長考》、《岳麓書院名人 ... 於 books.google.com.tw -

#74.岳麓書院旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

岳麓書院 ,位於湘江西岸的岳麓山風景區內,是中國古代著名書院之一。始建於北宋開寶九年(公元976年),至1926年改名為湖南大學,歷經千年,培養出曾國藩、左宗棠、 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#75.嶽麓書院[湖南大學嶽麓書院] - 中文百科知識

嶽麓書院,位於湖南省長沙市湘江西岸的國家5A級風景名勝嶽麓山風景區,為中國古代著名四大書院之一;1988年,嶽麓書院建築群被國務院批准為第三批國家重點文物保護單位 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#76.嶽麓書院- English translation - 书院 - Linguee

Many translated example sentences containing "嶽麓書院" – English-Chinese ... 我特别容幸,特别兴奋能够到岳麓书院, 刚才参观了北宋公元960年到公元1127年间皇帝 ... 於 www.linguee.com -

#77.纪录片《岳麓书院》看最古老大学如何影响千年 - 新浪湖南

而今,国内第一部以岳麓书院为题材的大型历史人文纪录片《岳麓书院》问世,并将于9月22日起“登陆”湖南卫视晚间730黄金档,芒果TV及金鹰纪实卫视同步播出。 於 hunan.sina.com.cn -

#78.岳麓书院 - 湖南省文化和旅游厅

岳麓书院 位于湖南省长沙市湘江西岸秀丽的岳麓山下 · 湖南大学校园之中,为我国著名的“四大书院”之一 · 它自北宋创始,历宋、元、明、清各代 · 兴学不变。随着 ... 於 whhlyt.hunan.gov.cn -

#79.岳麓書院學術文庫‧湖湘文化研究系列:清代湘學研究 - 讀冊

現為湖南大學岳麓書院文化研究所所長、教授。已從事中國思想文化史的研究與教學十多年,先後破格晉升為副教授、教授。遴選為校級、部級跨世紀學科帶頭人,1998年被湖南 ... 於 www.taaze.tw -

#80.中國旅遊文化 - 第 82 頁 - Google 圖書結果

岳麓書院岳麓書院 位於湖南長沙岳麓山東麓,始建於北宋開寶九年( 976 年) ,天禧二年( 1018 年)真宗賜以"岳麓書院"門額。南宋理學家張械、朱熹曾在此講學。該書院屢建屢毀 ... 於 books.google.com.tw -

#81.千年學府藏古蹟-湖南大學嶽麓書院 - 痞客邦

千年學府藏古蹟-湖南大學嶽麓書院 · 上一張 下一張. 岳麓書院. 岳麓書院. x0. 於 miliblog0618.pixnet.net -

#82.岳麓書院

【詞語】岳麓書院. 【拼音】yuè lù shū yuàn 【解釋】原址在湖南長沙岳麓山。宋開寶年間潭州太守朱洞創建。有講堂、齋舍、藏書樓。張fd36、朱熹曾在此講學,傳播理學, ... 於 word.aies.cn -

#83.山不在高,有仙則名-湖南長沙嶽麓山 - 欣傳媒

歷代留下的文化遺蹟文化遺蹟以晉初麓山寺、隋舍利塔、唐李邕麓山寺碑、宋嶽麓書院、禹王碑、明雲麓宮、清愛晚亭最為著名。 圖片說明:嶽麓書院(Photo/ ... 於 www.xinmedia.com -

#84.吳淡如赴陸攻讀歷史博士! 霸氣嗆酸民:老娘讀書不關你支持誰

知名主持人吳淡如日前宣布考上「千年學府」湖南大學岳麓書院的博士班,將攻讀中國史,她坦言有許多人問「幹嘛活得那麼辛苦呢?」,她表示每次要去做 ... 於 star.ettoday.net -

#85.長沙趴趴走- 馬王堆漢墓、橘子洲、岳麓書院

中國湖南省長沙自助旅行- 馬王堆漢墓、辛追夫人、烈士公園、火宮殿、臭豆腐、糖油粑粑、橘子洲、毛主席青年雕塑、岳麓山、愛晚亭、岳麓書院、湖南大學交通方式:公交+ ... 於 magic22s.pixnet.net -

#86.嶽麓書院

嶽麓書院是中國歷史上最著名的書院之一,位於嶽麓山東側,始建於北宋年間(976年),經宋、元、明、清歷朝發展,1903 年改為湖南高等學堂, ... 於 china.go2c.info -

#87.中國映像(30)--湖南。長沙--岳麓書院 - adan&rose的生活雜記

「岳麓書院」與河南「嵩陽書院」、「應天府書院」及江西「白鹿洞書院」並稱宋代四大書院。北宋開寶九年 ( 西元976年 ) 潭州太守朱洞創建。 於 ufo0914.pixnet.net -

#88.【專欄】余秋雨與「岳麓書院事件」之省思 - 個人新聞台

所以當文化學者余秋雨在1999年7月受邀在岳麓書院演講時,雖然宣傳單位誇言說「秋雨設壇千年庭院」,但面對千年庭院,這個曾經是朱熹與其他大儒講學的重鎮,余秋雨亦謙虛的 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#89.公共事務管理概論 - 第 326 頁 - Google 圖書結果

值此民族復興中國崛起之際,宏觀大處的體制設計經社發展當然乃係其中重點,微觀小處的腳踏實地篤行實作對於兩岸融合當然更不可忽視。四、岳麓書院學規《岳麓書院學規》是 ... 於 books.google.com.tw -

#90.嶽麓書院(湖南大學嶽麓書院) - 中文百科全書

今天的嶽麓書院不僅是湖南大學的文史哲人才培養和研究基地,湖南省旅遊勝地,更是是整個長沙市的文化視窗和文化名片。 於 www.newton.com.tw -

#91.嶽麓書院對聯 - 名言佳句

嶽麓書院,中國古代著名四大書院之一,坐落在長沙嶽麓山。書院始建於北宋開寶九年(公元976年),一千餘年來,這所譽滿海內外的著名學府,歷經宋、元、明、清時勢變遷, ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#92.miliblog0618 - 千年學府-湖南大學嶽麓書院

本文引用自miliblog0618 - 千年學府-湖南大學嶽麓書院一間沒有圍牆的學校車水馬龍的道路也是屬於學校範圍下課了成群的學生走在校園中大車小車呼嘯而過 ... 於 l1i9c4h3e0n.pixnet.net -

#93.長沙嶽麓書院 - 中華古蹟

岳麓書院 位於長沙市嶽麓山下,是中國古代歷史悠久的教育機構,也是全國著名的四大書院之一。早在唐末五代,僧人智? 等因慕“儒者之道,乃割地建屋”,在此辦學,形成書院 ... 於 www.desinia.tw -

#94.岳麓书院藏秦简的整理与研究: 陈松长 - Amazon.com

本书是国家社科一般课题“岳麓书院藏秦简的整理与研究”的结项报告,是岳麓秦简入藏以来,课题组成员和参与岳麓秦简整理与研究的同仁合作完成的一个阶段性的成果,内容 ... 於 www.amazon.com -

#95.观岳麓书院_中国台湾网

观岳麓书院. 时间:2012-06-08 15:54 来源:湖南省台办. 岳麓书院. 编辑:段方君 ... 於 www.taiwan.cn -

#96.岳麓書院詞語解釋 - 漢語網

漢語網岳麓書院的解釋:岳,亦作“岳”。故址在湖南善化縣(今長沙市)西岳麓山抱黃洞下。宋開寶九年(公元976年)潭州太守朱洞初建講堂和書齋。咸平二年(公元999年)州守李允 ... 於 www.chinesewords.org -

#97.嶽麓書院旅遊攻略指南 - Trip.com

岳麓書院 是中國歷史上著名的四大書院之一,坐落於湖南長沙湘江西岸的岳麓山腳下。書院已有千年曆史,朱熹曾在這裡講課,曾國藩、左宗棠在這裡讀書。岳麓書院以保存大量的碑 ... 於 tc.trip.com -

#98.嶽麓書院- 求真百科

嶽麓書院位於中國湖南省長沙市嶽麓山東麓,是中國古代四大書院之一,始建於北宋開寶九年(976年),歷經宋、元、明、清各個朝代,迨及晚清(1903年)改為湖南高等 ... 於 factpedia.org