幼兒 端午節故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林良、管家琪...等寫的 孩子的第一套節日讀本!(共八冊) 和張劍鳴、馬景賢的 端午節:鍾馗捉鬼都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【端午節知多少】端午節的含義、由來及習俗- Skyscanner台灣也說明:每年農曆的五月初五是古老傳統的端午節,每年都有賽龍舟、掛艾草與菖蒲、吃粽子、繫五色絲線、戴香包等習俗。端午節的含義是什麼?端午節的由來是什麼 ...

這兩本書分別來自國語日報 和國語日報所出版 。

國立澎湖科技大學 觀光休閒系碩士班 吳建宏所指導 蘇筱婷的 特殊地景資源對澎湖觀光的影響 (2020),提出幼兒 端午節故事關鍵因素是什麼,來自於特殊地景資源、地理位置優越、體驗滿意度、再遊意願、澎湖。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 蔡雅薰所指導 姚嘉雯的 澳洲雷德克利夫小學中文課程發展個案研究 (2020),提出因為有 雷德克利夫小學、西澳大利亞、語言課程、中文課程、活動設計的重點而找出了 幼兒 端午節故事的解答。

最後網站節日繪本: 端午節| 誠品線上則補充:作者介紹□作者簡介艾德娜資深兒童作家,以孩子的眼睛看世界,以孩子的童趣寫故事,希望以純真動人的文字豐富孩子的想像力。 代表作品有《阿公講古》、《外婆神奇的眼鏡》 ...

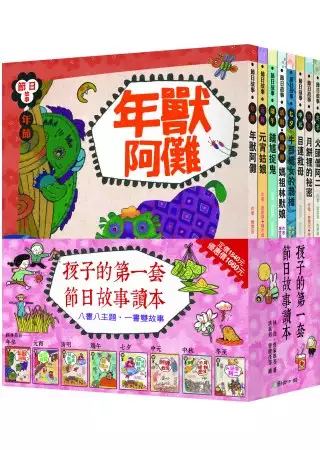

孩子的第一套節日讀本!(共八冊)

為了解決幼兒 端午節故事 的問題,作者林良、管家琪...等 這樣論述:

節日故事1:年節《年獸阿儺》 一次收錄兩個不可不知道的「年節」故事 〈年獸阿儺〉 劈哩啪啦,鞭炮響,過年了! 傳說中,「年」是愛吃人的怪獸。穿紅衣、放鞭炮,是為了嚇跑可怕的年獸。 其實,年獸和人類之間,有個天大的誤會…… 〈將軍站門〉 過年時,在門前貼上新的門神畫像,據說可以護佑一家平安。門神叫做什麼名字?為什麼長得那個樣?這個典故,和一個夜夜做噩夢的皇帝有關…… 節日故事2:元宵《元宵姑娘》 一次收錄兩個不可不知道的「元宵節」故事 〈元宵姑娘〉 最早的「元宵」不是指湯圓,而是漢朝一個小宮女的名字呵! 元宵姑娘做的湯圓特別好吃,卻因為思念家人,總是邊做邊

掉眼淚。聰明的大臣東方朔,想出了一個妙計…… 〈天燈照平安〉 從前年關快到時,山賊總會趁著家家戶戶忙著採辦年貨,出來打家劫舍,村民們為此苦惱不已。所幸,長老找到了傳說中的山洞,並巧妙的化解了災禍…… 節日故事3:清明《媽祖林默娘》 一次收錄兩個不可不知道的「清明.媽祖節」故事 〈媽祖林默娘〉 小小臺灣,就有五百多座媽祖廟,媽祖生日更是每年的重要慶典。 傳說,媽祖出生時就跟別的小孩不一樣:一直到滿月都沒有哭過,所以取名「默娘」;十三歲時已經精通法術、醫術,還會預測天氣…… 〈寒食與清明〉 寒食節是清明節的前身,同樣都有「慎終追遠」的意義。每逢寒食節,家家戶戶一個月內不能

生火燒煮食物,只能吃冷食。這樣的習俗是怎麼來的? 節日故事4:端午《鍾馗捉鬼》 一次收錄兩個不可不知道的「端午節」故事 〈鍾馗捉鬼〉 鍾馗因為長相凶惡,受封為「驅魔大神」,鬼怪見了他都害怕。唯獨山中惡鬼「厚臉皮大王」,仗著自己一張厚臉,天不怕地不怕──鍾馗會用什麼妙計收服他呢? 〈白蛇傳奇〉 白蛇化成了人形,嫁給心愛的許仙。夫妻倆過著平靜的日子,直到端午節這天,白蛇喝多了雄黃酒,一不小心…… 節日故事5:七夕《牛郎織女的鵲橋》 一次收錄兩個不可不知道的「七夕」故事 〈牛郎織女〉 牛郎織女是夜空中閃爍的星星,也是中國最美麗的愛情故事。 傳說中,孤兒牛郎得到神牛的幫

助,娶了玉帝的女兒──織女為妻。夫妻倆原本快樂的住在天宮裡,卻因為貪戀玩樂而荒廢工作。震怒的玉帝只好…… 〈巧姑娘的鵲橋〉 巧姑娘遺傳了父親的好手藝,對針線活兒特別有天賦。「乞巧」那天,她展示了費時一年才完成的鵲橋圖。這幅精巧的鵲橋圖,發揮神奇的力量,實現了巧姑娘的心願…… 節日故事6:中元《目連救母》 一次收錄兩個不可不知道的「中元節」故事 〈目連救母〉 你知道中元節除了祭拜「好兄弟」,也是提醒我們「盡孝道」的節日嗎? 佛門弟子目連用「神通眼」找到正在地獄受苦的母親,老法師指點目連,要救母親,只有一個方法── 〈小鎮的搶孤手〉 搶孤到底在搶什麼?為什麼要在鬼月結束前

舉行呢? 小鎮男孩樹仔代表家族參加「搶孤」活動,好不容易搶得獎品,卻引起家族紛爭── 節日故事7:中秋《月餅裡的祕密》 一次收錄兩個不可不知道的「中秋節」故事 〈月餅裡的祕密〉 中秋節月餅,竟然成為漢人打倒韃子的祕密武器? 「吃月餅可以避邪,如果覺得好吃就照著做。」收到月餅的人都得到這樣的口信。這代表什麼意思呢? 〈吳剛砍桂樹〉 年輕聰明的吳剛,學什麼都沒有耐心,最後決定學作神仙,逍遙自在。神仙師父要吳剛先把月亮上的桂樹砍倒,才有資格成仙,但桂樹竟然…… 節日故事8:冬至《火頭僧阿二》 一次收錄兩個不可不知道的「冬至」故事 〈火頭僧阿二〉 臘八就是農曆的十二月

初八,這天要吃「臘八粥」,並從這天起,陸續開始準備年節用品。臘八粥就是「什麼都有的粥」,最早是一個憨厚的小和尚發明的…… 〈糯米山果子〉 冬至吃湯圓的典故,來自於古時候的一個狀元郎── 元元從小和母親相依為命,長大後母子倆卻因為誤會而分開。元元用糯米做成山果子,黏在滿山的樹上,企盼找回母親…… 本書特色 經典節日──年節、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、冬至 八書八主題,一書雙故事,獻給孩子的第一套幸福節日讀本! 資深兒童文學作家X圖畫書作家 聯手打造.最好看的節日故事集! 政治大學宗教研究所 李豐楙教授 專文解說.節日的由來與民間習俗 ★國內首創自製,最完整豐富

的第一套幸福節日讀本! ★匯聚國內資深兒童文學作家,汲取節日精華,以流利生動、淺顯易懂的筆法,為孩子量身打造最好看的故事集。 ★匯聚國內優秀圖畫書作家,精心繪製插圖,兼具童趣與寫實風格,加強孩子對節俗及文化的了解。 ★教授李豐楙專文解說節日的由來、習俗與禁忌等,適合親子共讀,讓我們過節過得更有味! ★插畫家九子精心繪製可愛版「二十四節氣簡表」,幽默生動的插圖、一目了然的節氣解說,自然而然奠基孩子對四季、節氣的感知,讓孩子對「生活」更有感! 作家簡介 陳素宜 新竹人,目前為國小教師。一九八七年第一篇童話作品〈純純的新裝〉在《國語日報》發表後,開始努力於兒童文學創作。作品得到國

語日報牧笛獎、金鼎獎等多項肯定,著有《禮物森林》《三隻蝌蚪蛙》《柿子色的街燈》《天才不老媽》《妮子家的事》《山櫻花》《千段崎》等三十餘冊作品。 管家琪 輔仁大學歷史系畢業。1991年5月底辭掉民生報記者工作後,在家專職寫作至今,努力耕耘於少年兒童文學領域,著作甚豐。目前在臺灣已發表創作、翻譯、改寫作品三百餘冊,在大陸、香港和馬來西亞等地也有一百多冊作品出版。曾多次得獎,譬如德國法蘭克福書展最佳童書、臺灣中華兒童文學獎、金鼎獎等。 陳木城 1995年生,彰化人。歷任國小教師、記者、主任、國語輔導員、校長等,現任中華民國兒童文學學會理事長。喜歡生態田野、語文閱讀、文學創作,出版有童話、兒歌

、詩集、圖畫書、詩論、翻譯改寫、生態環境等計三百餘冊,曾經得過國內文學及教育獎項二十餘種。 黃女娥 1950年生,雖說年近半百,在朋友的心目中和口中卻永遠是個「女兒」。喜歡喝茶、喝咖啡、精緻的杯子和茶壺,對她總有著磁鐵般的吸力。平生最大的夢想就是——有錢有體力環遊世界。 張劍鳴 筆名安珂、丘陵。河北省安國縣人,1926年生、1996年逝,熱愛攝影、登山,以及兒童文學。以「用牛刀殺雞」的嚴謹態度從事兒童文學編、寫、譯。大力引介並翻譯歐美的兒童文學經典名著,以及兒童文學基礎觀念的文章,並曾在國語日報周日版主編「兒童文學周刊」。譯著作品近百餘冊,膾炙人口《柳林中的風聲》《怒海餘生》《小探長探

案叢書》等譯作,至今仍經常為人提及,念念不忘。 馬景賢 1933年生,河北良鄉人,國立臺灣師範大學國文系畢業。曾任國語日報董事、海峽兩岸兒童文學學會理事長。編有《兒童文學論著索引》,主編過國語日報「兒童文學周刊」,翻譯有《天鵝的喇叭》《山難歷險說》等。改寫有《三隻小紅狐狸》等,創作有《國王的長壽線》《小白鴿》《念兒歌學國字》等,以《小英雄與老郵差》一書獲得國家文學獎。 蔡惠光 一個非常純粹O型牡羊座的人,個性耿直,重情義。 臺灣大學中文系畢業後,即進入國語日報出版部,擔任編輯,從事兒童文學工作。 最大的收穫,不是譯作十本書,而是工作的成品豐盈了一對兒女的童年生活,培養了他們正向

的價值觀,和與書為友的習慣。堅信在高科技的新世紀,兒童更需要文學的熏陶。 陳昇群 是個小學老師,喜歡把故事「寫」在課堂上,有機會,才翻出來轉印在紙上。因為每一個會說、愛說故事的老師都喜歡這麼做,說故事不像講解數學題目這麼辛苦,而聽故事又比做作業快樂得多。 由於是個老師,常常裝出一副「威嚴」的臉,但又愛思考奇奇怪怪的問題,在眼前畫出許多「勾勾加一點」,所以為了找尋答案,學會了看書、看電影,以及喜歡遊歷許多地方。 林良 生於1924年,祖籍福建省同安縣,習慣以筆名「子敏」發表散文,以「林良」本名為小讀者寫作,是小讀者口中的「林良爺爺」。2005年以國語日報董事長兼發行人退休,退休後繼續

從事寫作。以兒童文學工作為生平職志,為兒童寫作長達五十多年,其中以「看圖說話」專欄與小讀者結緣,又以《小太陽》一書廣獲讀者共鳴。曾獲中山文藝創作獎,國家文藝兒童文學特別貢獻等殊榮。 繪者簡介 葉慧君 畢業於臺灣藝術大學視覺傳達設計系、雲林科技大學視覺傳達設計研究所。O型天蠍座、崇尚自然、響應環保、以素食為主。長期致力於插畫創作,最喜歡跟小朋友玩在一起,目前任教於明道大學數位設計學系。作品有《一百歲的年輕人》《禾埕上的琴聲》《媽祖林默娘》《小木偶與金鑰匙》等。 黃淑華 1965年生,臺中人。在童書出版業任職逾二十年,其作品「我愛麻煩」曾獲得第五屆陳國政兒童文學獎優選,1998年福爾摩莎兒

童圖書插畫入選獎,文建會兒歌一百選佳作。作品有《黑白花》《為天量身高》《聰明的波麗和大野狼》等。最大願望是走遍全世界,最大夢想是開一家擁有世界各國圖畫書的「餐廳」。 甘和栗路 SINCE1985,自由插畫人(我希望)。 小時候,第一次寫「我的志願」的時候,其實我不知道,長大以後要變成誰、要做些什麼。我只希望,我現在喜歡的事情,長大以後也不要忘記。這麼多年以後,為了她﹔我要說:謝謝妳,我沒有忘記。 孫基榮 自稱「豆子爺」。1967年生,復興商工繪畫組畢業。曾任卡通公司背景師,目前從事專業插畫設計。喜愛電影、小動物、大自然。對於流行資訊特別敏感並有獨到的鑑賞力。為了趕稿可以連續三天三夜

不吃飯……(都吃麵)。 洪義男 1944年生於臺北市大龍峒孔廟邊,曾獲漫畫金像獎終身成就獎、金鼎獎、中華幼兒金書獎等。作品有《西遊記》《雅美族的飛魚季》《水筆仔》《女兒泉》《西遊記》等數十本之多,成績斐然,40年來未曾停筆創作。2011年逝,終生優游在漫畫和插畫之中。 徐建國 1965年生,臺灣省新竹人。復興美工畢業。喜歡畫畫,喜歡旅行,喜歡做夢。喜歡捉昆蟲,喜歡思考,不喜歡囉嗦。 柯光輝 每個兒童都是一顆藏有無限潛能的種子,我願在這片蘊藏寶藏的土地上努力耕耘,投注濃郁的感情,讓幼苗日益茁壯,綻放明日美麗又豐碩的果實。繪有《頑皮的松鼠》、《飛天小金》、《快樂村》、《池塘媽媽》等書。

曾獲「好書大家讀」年度最佳少年兒童讀物獎。 吳嘉鴻 1972年生,水瓶座,臺南人。專職插畫工作者,圖畫書俱樂部成員。作品散見於各網站及出版品和教材。出版品有《想躺下的不倒翁》《一隻母雞叫蔥花》《歡樂豬仔村》《阿魯先生》《找快樂的鱷魚先生》《鱷魚日記》等。最大的心願就是活到老畫到老。 張振松 出生於嘉義鄉下,卻在城市長大。願望是當個花農,現在卻在畫畫……。曾與多家出版社合作,現為專職插畫家。作品曾獲時報開卷最佳童書、行政院新聞局年度少年最佳讀物、好書大家讀最佳童書等。作品有《晒棉被的那一天》《老鼠捧茶請人客》《阿金的菜刀》《田都元帥》《砲臺歷險記》等近五十冊。 曹俊彥 1941年出生

於臺北大稻埕。歷任中華兒童讀物編輯小組美術編輯、信誼基金會總編輯、自由創作者等。 從事兒童文學美術五十年,不但是創作量多樣豐碩的創作者、經驗豐富的資深編輯,也是教育推廣者,被譽為臺灣兒童文學界的點子王,書、寫、編、說、教的臺灣兒童書界全能達人。目前已出版兩百多本圖畫書和插畫書。 龔雲鵬 曾任廣告公司藝術指導。曾為信誼基金會、中華兒童叢書、親親文化、東方圖書、光復書局、臺灣兒童叢書、東華書局、幼獅文化、紅番茄公司、資策會……創作兒童圖畫書多本。插畫風格多元,作品散見於壹週刊、時報周刊、講義堂、中國時報、自由時報、國語日報等。 卓昆峰 1962年生於臺灣高雄。 復興商工、文化大學畢

業。學生時代就開始從事插畫工作者。目前在家養貓,畫畫,每次畫畫時,貓咪都喜歡來湊一腳。以後會一直畫下去,希望自己年老時,能成為一個製造手工家具的木工。 梁淑玲 1971年生。 1995年畢業於關渡的國立藝術學院美術系。 1996年獲得「陳國政兒童文學獎」。 1997年獲得「國語日報兒童文學牧笛獎」。 出版有《椅子樹》、《小白還是小黑》等。

幼兒 端午節故事進入發燒排行的影片

一年一度的端午節來囉!

這次慢烏龜與跳跳兔要一起合作賽龍舟

到底誰會贏呢?

故事/龜兔合作賽龍舟

文.圖/佳佳老師

故事英文/端午節快樂-Happy Dragon Boat Festival

故事台語/五月節快樂

故事客語/五月節快樂

現在也可以在Podcast上 關起手機螢幕聽喔!

● SoundOn 聲浪: https://bit.ly/3vFhbdg

● ApplePodcasts:https://apple.co/2QQ02ij

● Spotify:https://spoti.fi/2PIIW5D

● KKBOX:https://bit.ly/3eNfljT

● ListenNotes:https://bit.ly/3tcFyO3

★ 如果喜歡我的故事,可以請我喝杯咖啡,讓我有更多創作動力喔!

請我喝杯咖啡:https://bit.ly/3nLD487 感謝您的支持!

特殊地景資源對澎湖觀光的影響

為了解決幼兒 端午節故事 的問題,作者蘇筱婷 這樣論述:

本研究旨在探討澎湖特殊地景的參與者對於特殊地景資源、地理位置優越與體驗滿意度及再遊意願之關係。本研究工具採用封閉式問卷,經由文獻收集以製作而成。問卷共分成特殊地景資源、地理位置優越、體驗滿意度以及再遊意願等4個變項。研究地點為澎湖縣群島,研究對象為活動參與者。問卷發放方式係利用參與澎湖特殊地景現場活動執行問卷調查。採便利性取樣,總計發放600份問卷,有效回收數為523份,有效回收率90%。以描述性統計、項目分析、信度分析、單因子變異數分析及結構方程模式等統計方式進行資料分析。本研究結果發現:1.樣本基本資料對各構面有顯著差異;2.參與者的特殊地景資源對地理位置優越有正向影響;3.參與

者的特殊地景資源對體驗滿意度有正向影響;4.參與者的地理位置優越性對再遊意願有正向的影響;5.參與者的體驗滿意度對再遊意願度有正向的影響;6.參與者的地理位置優越性對體驗滿意度有正向的影響;7.體驗滿意度對於地理位置優越與再遊意願具有中介效果。顯示澎湖特殊地景活動參與者,覺得「澎湖特殊地景資源」具有吸引力以及有助提升澎湖觀光產業,澎湖特殊地景資源是地方重要觀光資源,帶領地方經濟,將能提供相關產業與增強當地居民對景觀情感連結。

端午節:鍾馗捉鬼

為了解決幼兒 端午節故事 的問題,作者張劍鳴、馬景賢 這樣論述:

一次收錄兩個不可不知道的「端午節」故事 〈鍾馗捉鬼〉 鍾馗因為長相凶惡,受封為「驅魔大神」,鬼怪見了他都害怕。唯獨山中惡鬼「厚臉皮大王」,仗著自己一張厚臉,天不怕地不怕──鍾馗會用什麼妙計收服他呢? 〈白蛇傳奇〉 白蛇化成了人形,嫁給心愛的許仙。夫妻倆過著平靜的日子,直到端午節這天,白蛇喝多了雄黃酒,一不小心…… 特別收錄 專家解說.節日的由來與民間習俗 二十四節氣由來.涵義.代表食物.重要節日 本書特色 我們有許多可愛的節日, 過節的時候,不但要舉行許多由古代流傳下來的儀式和活動, 還有許多古老美麗的故事值得一聽再聽── 兒童文學作家X圖畫書作家 聯手

打造.最適合孩子閱讀的節日故事集! 政治大學宗教研究所 李豐楙教授 專文解說.節日的由來與民間習俗 作者簡介 張劍鳴 筆名安珂、丘陵。河北省安國縣人,一九二六年生、一九九六年逝,熱愛攝影、登山,以及兒童文學。以「用牛刀殺雞」的嚴謹態度從事兒童文學編、寫、譯。大力引介並翻譯歐美的兒童文學經典名著,以及兒童文學基礎觀念的文章,並曾在國語日報周日版主編「兒童文學周刊」。譯著作品近百餘冊,膾炙人口《柳林中的風聲》、《怒海餘生》、《小探長探案叢書》等譯作,至今仍經常為人提及,念念不忘。 馬景賢 1933年生,河北良鄉人,國立臺灣師範大學國文系畢業。曾任國立中央圖書館幹事、編輯、普林斯敦大學東

方圖書館館員、農復會圖書館館員、中華民國兒童文學學會第二屆理事長、農委會圖書館專員、國語日報董事、海峽兩岸兒童文學學會理事長。編有《兒童文學論著索引》,主編過國語日報「兒童文學周刊」,翻譯有《天鵝的喇叭》、《山難歷險說》等。改寫有《三隻小紅狐狸》等,創作有《愛的兒歌》、《國王的長壽線》、《小英雄與老郵差》、《小白鴿》、《念兒歌學國字》等,以《小英雄與老郵差》一書獲得國家文學獎。 繪者簡介 洪義男 1944年生於臺北市大龍峒孔廟邊,曾獲漫畫金像獎終身成就獎、金鼎獎、中華幼兒金書獎等。作品有《西遊記》《雅美族的飛魚季》《水筆仔》、《女兒泉》、《西遊記》等數十本之多,成績斐然,40年來未曾停筆創

作。2011年逝,終生優游在漫畫和插畫之中。 徐建國 1965年生,臺灣省新竹人。喜歡畫畫,喜歡旅行,喜歡做夢。喜歡捉昆蟲,喜歡思考,不喜歡囉嗦。

澳洲雷德克利夫小學中文課程發展個案研究

為了解決幼兒 端午節故事 的問題,作者姚嘉雯 這樣論述:

本研究採用以文化結合模式之中文教學方法,以西澳大利亞公立小學中文課程發展個案研究—以雷德克利夫小學為主要研究對象,研究者在該校擔任中文教師、數學和美術教師任職六年,以任教的對象幼兒班到七年級為研究對象,在這六年中文課程的發展與實施成效,期待激發學生學習華語中文之動機並增強其學習之成效。研究結果指出學生在文化結合中文教學的課程下華語學習的反應非常良好,學生的興趣提升充分的展現渴望積極學習的態度,從學生參與課堂活動的行為表現,得知以文化為取向之教學可以提升學生們的學習動機,同時增加他們對華語課程的參與度更能激發學生的求知慾。研究者也發現透過多元化的教學設計並結合媒體教學,能夠幫助在班上層次不一程

度的學生更快的進入學習中文的成就感;研究也同時發現第二語言課程是非常有可行性的能夠和其它教學科目並列其一或是更備受到重視;本研究期許在此研究個案發展分享,透過文化融入語言課程的實作實踐課中,能提供未來第二語言中文教學教師,在課程的活動設計和中文科目在學校擴展方面得以參考。

幼兒 端午節故事的網路口碑排行榜

-

#1.凱斯教學機構| 致力於提供孩子完整的學習經驗

2014.05.26-30一年一度的建國端午節特別週,豐富的活動正式展開,運用故事介紹端午節的由來及意義,了解端午的習俗,有DIY美勞製作香包,緊接進行體驗團隊合作遊戲-划 ... 於 www.catsschool.com.tw -

#2.節日故事|端午節|櫻慧老師說故事#好家在我在家#親子共讀

大家一定知道 端午節 要 划龍舟、 吃粽子和 立蛋! ... 繪本推廣/ 故事 老師培訓講師✓童書作家、文字工作者、兒童作文班授課老師✓兒童電視節目來賓/ ... 於 www.youtube.com -

#3.【端午節知多少】端午節的含義、由來及習俗- Skyscanner台灣

每年農曆的五月初五是古老傳統的端午節,每年都有賽龍舟、掛艾草與菖蒲、吃粽子、繫五色絲線、戴香包等習俗。端午節的含義是什麼?端午節的由來是什麼 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#4.節日繪本: 端午節| 誠品線上

作者介紹□作者簡介艾德娜資深兒童作家,以孩子的眼睛看世界,以孩子的童趣寫故事,希望以純真動人的文字豐富孩子的想像力。 代表作品有《阿公講古》、《外婆神奇的眼鏡》 ... 於 www.eslite.com -

#5.節日繪本:端午節 - momo購物網

中文; #兒童; #小魯文化; #幼福; #繁體中文; #繪本; #嬰幼兒 ... 本書以端午節的由來、習俗為故事的本體,讓孩子認識節日的緣由和演變,瞭解端午節 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#6.端午節活動教案幼兒園大班教案《屈原的故事》含反思 - Ptnoe

活動目標:1.看懂畫面內容,嘗試講述故事大致內容。 幼兒園端午節活動方案:大中小各班活動都在這了,供幼師參考. 小班活動教案——端午節 ... 於 www.bestnmt.co -

#7.【幼福】節日繪本-端午節 - PChome 24h購物

強化圖文並茂:資深兒童作家艾德娜將端午節故事寫得生動有節奏,知名插畫家吳嘉鴻的彩色插畫精彩加分,讓孩子沐浴在繽紛多彩的世界裡。 3. 增添過節認識:節日繪本系列 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#8.搜尋:端午節幼兒彩繪紙粽子 - 阿摩線上測驗

甲、教師唸讀與討論端午節繪本後,在全班幼兒前示範粽子的製作,完成後讓幼兒品嚐 ... 而後讓幼兒分組製作不同造型的香包,完成後進行分享討論丙、教師口說端午節故事 ... 於 yamol.tw -

#9.【聽故事】小老虎阿福家的端午節 - 信誼好好育兒

小老虎阿福和爸爸、媽媽,還有哥哥們,住在河邊森林的小木屋。這一天,阿福翻著牆上的日曆,看到上面寫著——農曆五月五日端午節,他問虎媽媽:「什麼是端午節?端午節要 ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#10.幼兒園端午節活動方案,主題活動必收藏! - 今天頭條

1、觀看圖片,傾聽《屈原的故事》,了解端午節的來歷。 指導語:你們知道端午節為什麼要吃粽子嗎? 2、理解故事內容,激發對愛國詩人屈原的敬佩之情 ... 於 www.twgreatdaily.com -

#11.幼儿园端午节故事PPT课件:粽子里的故事 - 幼儿园教案网

此课件总共22页,包含配音及配套教案,下载后有多个版本,还有上课视频。 请点击下方按钮进行下载。 简要说明: 老奶奶家在树林里,她可会讲故事了, ... 於 www.jiaoannet.com -

#12.台南慈航幼兒園演屈原故事短劇慶端午 - 人間通訊社

老師帶領小朋友以短劇方式演出端午節的故事,還準備「龍舟競賽」、「百發百粽」、「好運蛋」等多種遊戲,讓小朋友大展身手,另安排聽力宣導活動,讓孩子 ... 於 www.lnanews.com -

#13.臺北市公立幼兒園文化課程初探——以端午節為例

教保人員認為進行端午節活動能讓幼兒了解節日緣由或增加與家人的生活經驗, ... 教保人員進行最多的端午節習俗為「端午節由來介紹:屈原故事」、「香包」與「粽子」。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#14.端午節的故事繪本在PTT/Dcard完整相關資訊

提供端午節的故事繪本相關PTT/Dcard文章,想要了解更多粽子歷險記:端午節的故事、幼兒端午節故事、粽子的故事有關歷史與軍事文章或書籍, ... 於 historyslice.com -

#15.繪本︱主題書單︱端午節︱DIY粽子:聽完故事再一起來做粽子吧

端午節 ︱DIY粽子:故事+包粽子. 到目前大概做了上百顆粽子了吧!?因為孩子們的反應都還蠻不錯的,所以Vicky每 ... 於 vickylife.com -

#16.齊來認識端午節

2.透過設計並組織有關端午節的主題活動,介紹各項端午節習俗以及相關歷. 史故事;並結合幼兒在澳門的生活經驗,讓幼兒加深認識及體驗中國的傳. 統文化,激發初步的愛國愛澳 ... 於 202.175.82.54 -

#17.端午節的故事繪本 - Elkomso

繪本作品入圍2005年信誼兒童文學獎,2003年繪本插畫個展於「春雨」東京鍋,2004年在台北市立圖書館與繪本小舖聯展。 目錄中國傳承系列端午節的故事-喝雄黃,插茱萸, ... 於 www.seacrsas.me -

#18.節慶大書- 親親文化事業有限公司KissNature|幼兒教材|繪本

全套十三本大書二片故事CD、二片圖檔光碟一本戲劇魔法書、一片故事教學光碟一片教學活動光碟、一本 ... 你知道中秋節、聖誕節、萬聖節、新年,還有母親節、端午節⋯⋯ 於 kissnature.com.tw -

#19.端午節教案省思【端午節教案省思】103下大班第二主題「閱讀魔

豐富送走了快樂的六一兒童節,送走了快樂的六一兒童節,中秋節的農曆日期,除了讓學生認識端午節的由來之外,屈原故事中講到哪些有關端午節的物品。播放cd請幼兒跟著 ... 於 www.teedll.co -

#20.2018夏季節慶教學專題一個與眾不同的端午節企劃 - 橙智

事先為所有孩子分組,活動一開始,讓孩子們瞭解粽子的由來,藉由故事的情境帶領孩子沈浸於端午節的歷史典故:傳說為了不讓江中的魚蝦吃掉屈原的身體, ... 於 www.smartorange.com.tw -

#21.屈老師中班社會教案《端午節的由來》

(1)與幼兒一起欣賞故事——《端午節的由來》,讓幼兒知道端午節是為了紀念我國古代偉大的愛國詩人屈原而設立的,屈原投江的那一天是農曆的五月初五, ... 於 www.gushiciku.cn -

#22.端午節兒童故事

端午節 兒童故事-2021-06-06 | 小文青生活。 2021年6月6日· 時間長度: 4:02發布時間: 2018年6月19日缺少字詞: gl= tw《端午节的由来》儿童故事绘本分享- 知乎2020 ... 於 gifttagtw.com -

#23.生活課程—端午節活動 - 光興國小-二年6班

一、端午節故事習俗與現代活動. 【節日小知識】端午節為什麼要吃粽子、划龍舟?|小行星樂樂TV · 【Clayder】端午節的由來! · 二、自己動手做或動手畫龍舟 ... 於 nas.kses.ntpc.edu.tw -

#24.端午節 - 博客來

資深兒童作家,以孩子的眼睛看世界,以孩子的童趣寫故事,希望以純真動人的文字豐富孩子的想像力。 代表作品有《阿公講古》、《外婆神奇的眼鏡》、《小熊做家事》、《月光 ... 於 www.books.com.tw -

#25.幼兒園《端午節》環創、手工與主題活動大全 - Vigor的部落格

1、觀看圖片,傾聽《屈原的故事》,了解端午節的來歷。 老師:你們知道端午節為什麼要吃粽子嗎? 2、理解故事內容,激發對愛國詩人屈原的敬佩之情。 於 www.vigors.site -

#26.大班教案《端午节的一天》含反思- 快思网

(3)为什么这个节日要吃粽子? 根据幼儿回答出示图片:赛龙舟、吃粽子、插艾叶等。 4、拓展延伸(1)了解屈原的故事; ... 於 www.banzhuren.cn -

#27.傳統節日故事《端午節的由來》兒童故事繪本分享 - 人人焦點

1、《端午節的由來》兒童故事繪本分享簡介:. 端午節就是用來紀念屈原的,屈原生於亂世,空負絕世才華和救世之志,卻只能 ... 於 ppfocus.com -

#28.幼兒園大班端午節的活動方案(精選5篇) - 國文班

但是對故事的大致思想還是有一定的感受。幼兒都知道端午節有特別的食品——粽子,它是多種形狀、多種口味的。整堂活動中幼兒還是比較投入的。 於 www.guowenban.com -

#29.快樂的端午節幼兒園大班活動教案(精選6篇) - 國語季

2教師播放視訊(端午節的來歷)3教師再次提問:好了,小朋友們,聽完了這個故事,你們現在知道我們端午節包粽子賽龍舟是為了紀念誰呀? 於 m.guoyuji.com -

#30.端午節故事:夏日划船比賽(修改) - Podcast on Firstory

端午節故事 :夏日划船比賽(修改). Poca村長的故事時間. 06-02. 15:08. comments. No Rating. #Pocapoca#podcast#中文#中文兒童故事#傳統故事#傳統節日#兒童# ... 於 open.firstory.me -

#31.幼兒端午節故事的推薦與評價,YOUTUBE - 民俗習俗知識家

(3)《節日繪本:龍舟端午》人類,定價128元(4)《端午節:鍾馗捉鬼》國語日報,定價230元,文字書. PS.1-3是繪本故事書(幼兒園適讀),4是文字橋樑書(中低年級適讀)~. 於 culture.mediatagtw.com -

#32.端午節戲劇欣賞-屈原的故事@ 巨耀寶貝小天地 - 隨意窩

... 讓小朋友們了解端午節的典故及習俗特別準備節慶劇場用偶劇的方式敘說端午節的故事喔! ... 合1.jpg 合2.jpg 合3.jpg 合4.jpg 合5.jpg @ 新北市私立巨耀幼兒園(新店) ... 於 blog.xuite.net -

#33.林良爺爺說故事:五月五度端午 - 敦煌書局

書名:林良爺爺說故事:五月五度端午,語言:中文,ISBN:9789577517951,出版社:財團法人國語日報社,作者:林良,出版日期:2017/3/30,類別: 兒童寫作. 於 www.cavesbooks.com.tw -

#34.端午節的繪本-新人首單立減十元-2022年7月 - 淘寶

全套12冊中國傳統節日故事繪本閱讀幼兒園小班大班中秋節端午兒童繪本幼兒春節元宵節0-3-4-6-8歲寶寶看的親子共讀繪本. 18人說“质量很好”. 於 world.taobao.com -

#35.端午節學習單

在民間的傳說中端午節的故事和屈原有密切的關係小朋友你知道屈原是誰嗎時代. 哪一國人. 讀報教育—認識端午節「五毒」動物- 綠色學校. 端午節基礎學習單(1). 幼兒園小班 ... 於 huge-german-shepherds.com -

#36.《育兒日誌》共學團跟親子館活動的端午節系列課程

(轉自粉專) 大家端午連假去哪裡玩了呢?! 這陣子均均的共學團跟親子館活動做了一系列的端午節課程: 故事—端午節由來&習俗、龍舟女兒的故事、包 ... 於 sailmyheart.pixnet.net -

#37.端午節教案錦集8篇

⑤端午節有許多傳說、故事、兒歌,如:有關屈原的傳說等。 ... 1、教師為幼兒講述故事,介紹端午節的來歷。 (1)教師出示端午節課件PPT,展示圖片, ... 於 fanwencheng.com -

#38.屈老師中班社會教案《端午節的由來》 - 頭條匯

(1)與幼兒一起欣賞故事——《端午節的由來》,讓幼兒知道端午節是為了紀念我國古代偉大的愛國詩人屈原而設立的,屈原投江的那一天是農曆的五月初五,因此確定這一天為 ... 於 min.news -

#39.关于端午节的幼儿故事 - codeczz

关于端午节的故事_幼儿读物_幼儿教育_教育专区。关于端午节的故事纪念伟大诗人屈原屈原是战国时代的楚国人,二十二岁时,就已官居左徒、三板大夫,辅助楚怀王。 於 codeczz.com -

#40.《端午節》小牛老師說故事40|Stay at Home聽故事 - YouTube

農曆五月五日 端午節 ,本來是夏季一個驅除瘟疫的節日,為什麼愛國詩人屈原要投入汨羅江呢?這一天,為什麼要吃粽子、喝雄黃酒、賽龍舟、戴香包、掛艾草 ... 於 www.youtube.com -

#41.端午節自己來做龍舟!5種超適合端午節的親子手作教學【2022 ...

台灣人對端午節再熟悉不過了,但每年除了立蛋、摺香包、吃粽子之外,有沒有適合和小孩一起動手做的遊戲呢?這次玩具腦要來介紹5個以「龍」為主題的 ... 於 tw.toybrains.com -

#42.端午节儿童小故事50字- 头条搜索

端午节故事 简短20字 · 端午小故事30字 · 儿童端午节故事 · 端午节民间故事 · 端午节小学生小故事 · 端午节故事儿童版 · 幼儿端午节简短小故事 · 端午小故事一年级. 於 m.toutiao.com -

#43.幼儿端午节小故事简短 - 华阅文章网

端午节故事 简短版幼儿. 1.幼儿园怎样写一篇过端午节的小短文. 端午节端午节“五月五,是端阳。 门插艾,香满堂。吃粽子,洒白糖。 龙舟下水喜洋洋。 於 www.huayue119.com -

#44.【端午節繪本推介】以糖和鹽講屈原故事讓小朋友簡單有趣學歷史

為什麼端午節要吃粽子、有龍舟競賽呢?端午節是中國傳統三大節慶之一,自然要好好的來與孩子們分享節慶故事。但涉及愛國詩人屈原的故事,對於小朋友來 ... 於 www.hk01.com -

#45.節日繪本-端午節- 艾德娜

2. 強化圖文並茂:資深兒童作家艾德娜將端午節故事寫得生動有節奏,知名插畫家吳嘉鴻的彩色插畫精彩加分,讓孩子沐浴在繽紛多彩的世界裡。 3. 增添過節 ... 於 readmoo.com -

#46.清明節故事書的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

「清明節故事書」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 中國節日故事注音版彩圖版正版書中國傳統節日端午節春節元宵節清明節故事書繪本小學生 ... 於 biggo.com.tw -

#47.1下5 3端午節的故事

1下5 3 端午節 的 故事. 249,797 views249K views ... 【 佳佳老師說 故事 】EP31《 端午節 屈原的 故事 》|兒童 故事 繪本| 幼兒 睡前 故事. 佳佳 故事 屋. 於 www.youtube.com -

#48.五月初五,端午節快樂語文課程

端午節 為每年農曆五月初五,又稱端陽節、午日節、五月節、. 五日節、艾節、端五、重午、重五、午日、夏 ... 端午節的故事https://www.youtube.com/watch?v=ZOz8GFV2ByU. 於 www.wsses.tp.edu.tw -

#49.幼兒園大班主題端午節教案(精選8篇) - 國語谷

4、根據幼兒回答出示圖片:賽龍舟、吃粽子、插艾葉等。 5、拓展延伸. (1)瞭解屈原的故事;(通過故事激發幼兒愛國情感). 於 www.guoyugu.com -

#50.端午節, 它有著獨特的風俗, 如:吃粽子、賽龍舟- 綠拇指幼兒園

又到了一年一度的傳統節日- 端午節 , 它有著獨特的風俗, 如:吃粽子、賽龍舟、戴香 ... 規劃了一連串豐富有趣的端午闖關活動, 除了讓 幼兒 了解愛國詩人-屈原的 故事 外, ... 於 ne-np.facebook.com -

#51.國立臺灣圖書館親子資料中心兒童版 開放時間

1月1日, 中華民國開國紀念日. 2月11日至2月15日, 農曆除夕暨春節假期. 2月28日, 和平紀念日. 4月3日~4月4日, 兒童節、民族掃墓節. 6月14日, 端午節. 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#52.幼兒園小班端午節課程故事

本資訊是關於幼兒園的作業(端午節的故事)怎樣講,幼兒園小班故事大全,幼兒教育學小班端午節教案,幼兒園隨筆小班端午節相關的內容,由名望教育網為您收集 ... 於 www.mingwangedu.com -

#53.端午节的由来儿童版

... 相关视频: 端午节 的由来,【小魔】 端午节 吃粽子,真是为了纪念屈原吗?,绘本《 端午节 》,3分钟了解清明节由来的 故事 ,阿布 故事端午节 的 故事 , ... 於 www.bilibili.com -

#54.端午節的由來屈原的故事端午節習俗 - 日榮汽車

你知道端午節的由來是什麼嗎? 為甚麼要在端午節包粽子、划龍舟、掛艾草、掛菖蒲、喝黃酒呢? 讓小編簡單介紹給你~ 在很久很久以前的春秋戰國時代, ... 於 www.2000car.tw -

#55.華人四大節日端午節要到了,由來跟故事知道多少?原來跟把神 ...

不過,更好的理解是,屈原或伍子胥的故事,可能跟粽子有關。 而端午節本身,則更早就跟自然氣候有關,認為是源於中國古代對惡日(即農曆五月, ... 於 news.kidsmedia.com.tw -

#56.端午节的由来和风俗给孩子讲一个关于粽子的故事 - 辣妈贝贝

聪明的家长就不会放过这个与孩子好好沟通的机会~他们会仔细的告诉孩子,端午节的风俗和由来,既增长了孩子的见识,沟通了与孩子之间的感情~ 於 www.lamabeibei.com -

#57.《端午节的由来》儿童故事绘本分享 - 知乎专栏

书名《端午节的由来》 1、《端午节的由来》儿童故事绘本分享简介: 端午节就是用来纪念屈原的,屈原生于乱世,空负绝世才华和救世之志,却只能感叹报国无门, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#58.親寶故事端午節(2014) 全集帶字幕 - iQIYI

線上看親寶故事端午節(2014) 全集帶字幕最新內容盡在iQIYI | iQ.com。 親寶故事寓教於樂,適合幼兒的心理特點,開啟智慧、豐富頭腦,能有效地拓寬他們的知識面, ... 於 www.iq.com -

#59.節日繪本-端午節- 168幼福童書網

資深兒童作家艾德娜將教師節故事寫得生動有節奏,知名插畫家吳嘉鴻的彩色插畫精彩加分,讓孩子沐浴在繽紛多彩的世界裡。 ☆增添過節認識 節日繪本系列除了 ... 於 www.168books.com.tw -

#60.端午节的幼儿故事-端午节的传说 - 快资讯

端午节 的风俗是吃粽子、赛龙舟,还有插菖蒲艾条的,除了最普遍的习俗外还有各地遗留的风俗。端午节历史久,自然也有不少故事流传,小编为大家准备了 ... 於 www.360kuai.com -

#61.给幼儿讲的端午节故事 - 5068教学资源网

端午节是中国重大传统节日,端是开端、初的意思,今天小编就与大家分享端午节故事,仅供大家参考! 端午节故事很久以前,传说天上住着玉皇大帝。 於 www.5068.com -

#62.節日繪本-端午節 - 金石堂

內容簡介 · 1. 提升閱讀樂趣:用充滿感恩的故事吸引孩子從肯閱讀到愛閱讀,讓孩子透過閱讀獲得寶貴的文化傳承。 · 2. 強化圖文並茂:資深兒童作家艾德娜將端午節故事寫得生動 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#63.端午節的由來 - 安君兒幼兒園的部落格

五月五過端午,到了端午節,想到的第一件事就是吃粽子,為什麼會有端午節呢?為什麼要吃粽子?我們都知道有屈原的故事、有白蛇傳的典故….透過這些故事 ... 於 angelschool3227.pixnet.net -

#64.端午節特刊 - 共享教育

本刊也特意選擇了兩篇有關屈原的. 故事,讓小朋友們能瞭解有關屈原的故事。 端午節又稱粽子節,相傳粽子的出現是為了不讓. 魚兒、蛟龍吃屈原的身體,而製作 ... 於 oef.org.hk -

#65.端午節快樂!和孩子一起翻開繪本,從故事中學習端午節獨特的 ...

和孩子一起翻開繪本,從故事中學習端午節獨特的文化與禮俗. 2020/06/22 編輯∣ Ulrica. 親子生活 · 說書影評 · 兒童教育 · 主題節慶. 分享此篇文章. 端午節即將來臨 ... 於 www.oneartclass.com -

#66.幼福節日繪本系列- 端午節節日繪本故事書節慶故事認識習俗 ...

本書以端午節的由來、習俗為故事的本體,讓孩子認識節日的緣由和演變, 瞭解端午節為何會吃粽子、喝 ... 強化圖文並茂資深兒童作家艾德娜將教師節故事寫得生動有節奏, ... 於 shopee.tw -

#67.端午節才不是為了紀念屈原!揭秘被誤解千年的節日傳說 - 風傳媒

以下有人提過一個大膽的猜測:屈原的故事開始廣為流傳,可能是在秦漢交替之際,在那個時候因為各地都起兵反抗秦國,總需要一些故事來激勵人心、同仇敵愾, ... 於 www.storm.mg -

#68.端午節活動方案推薦一個端午節活動方案 - 娛樂網

1、活動準備. (1)材料:幼兒用書《快樂的端午節》、故事磁帶《端午節的傳說》、《端午節的習俗》. (2)準備:邀請會包粽子的家長做志願者. 於 www.883.run -

#69.幼兒園端午節活動策劃方案(精選5篇) - 小小作文家

幼兒 自由表達:主要講愛國詩人屈原的故事,提到了屈原。端午節包粽子、賽龍舟是為了紀念屈原。 2、播放課件中的教學大書,講解 ... 於 www.xxzwj.com -

#70.端午節粽子由來在PTT/mobile01評價與討論

端午節的故事繪本在PTT/mobile01評價與討論, 提供幼兒端午節故事、端午節粽子 ... 在端午節的故事繪本這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者king13723也提到如題大家端午 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#71.大班端午節活動總結 - 名言佳句

本主題活動是以“端午節”為基本材料而生成的以促進幼兒全面發展為目標的教學活動之 ... 午睡前向孩子們講述了故事《端午節的傳說》《端午節的由來》《端午節的風俗》。 於 www.mingyanjiaju.org -

#72.幼兒故事端午節的由來

幼兒故事端午節 的由來本文是關於幼兒故事端午節的由來,僅供 · (端午節)幼兒故事端午節的由來_圖文. 1 ---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合幼兒故事端午 ... 於 www.ginafitz.com -

#73.端午節故事- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年7月

端午節故事 價格推薦共174筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#74.幼兒園端午節活動總結 - 希普網

幼兒園端午節 活動總結,篇一幼兒園端午節活動總結端午節是我國的一個傳統節日,它有著獨特的風俗,如吃粽子賽龍舟佩香囊懸白艾掛菖蒲飲抹雄黃酒等。 於 www.sheep.pub -

#75.端午節- 兒童讀物(書籍、文創、科學) - 露天拍賣

端午節 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。節日故事:端午節鍾馗捉鬼[二手書_近全新]7842 TAAZE讀冊生活童年印象.傳統節日:端午節[79折] ... 於 www.ruten.com.tw -

#76.歡喜來過節:中國節日繪本故事(端午節、中秋節、過年 - 家長會

作者介紹作者簡介艾德娜資深兒童作家,本名戴月芳,國立政治大學歷史研究所博士。曾經榮獲金鼎獎和中小學課外優良讀物獎。以孩子的眼睛看世界,以孩子的童趣寫故事,希望以 ... 於 www.parentshop.com.hk -

#77.淘趣幼教- 端午節兒童手工制作不織布繪本故事書貼畫材料包diy ...

淘趣幼教- 端午節兒童手工制作不織布繪本故事書貼畫材料包diy幼兒園(選項不同價格不同) | 商品規格不同價格不同下標前請諮詢客服喔. 於 tw.bid.yahoo.com -

#78.端午節 - 麥克兒童外文書店

專營幼兒童書、英文繪本、有聲CD、青少年讀本、得獎小說。舉辦繪本賞析、英語教學、親子共讀講座與英文故事活動。 於 www.mackids.com.tw -

#79.幼兒園大班教案《屈原的故事》含反思

大班教案《屈原的故事》含反思適用於大班的語言主題教學活動當中,讓幼兒了解傳統節日端午節的由來及相關習俗,看懂畫面內容... 於 www.maiyajiaoan.com -

#80.端午節活動、習俗、由來介紹!教孩子立蛋技巧、時間

端午節 是每年農曆5月5號,2022年端午節是國曆6月3號。端午節的由來,相傳是屈原的故事。端午節的習俗活動主要有立蛋、包粽子、戴香包、划龍舟、飲午時 ... 於 mindduo.benq.com -

#81.貴州開陽:眾學子體驗“粽”之美

“麻煩李老師把樂樂包粽子的照片發給他爸爸一下,樂樂在端午節很快樂,讓他好好打工。”米坪鄉幼兒園大班通過和家長合作開展包粽子活動,家長們帶來了粽 ... 於 gz.people.com.cn -

#82.端午節活動方案大全!你能想到的都在這了…… - PEEKME

2、嘗試包粽子,知道端午節吃粽子的風俗,體驗中國民間節日特有的韻味,感受中國的社會文化。 活動准備. 1、材料:幼兒用書《快樂的端午節》、故事磁帶《端午 ... 於 www.peekme.cc -

#83.端午節屈原兒童故事兒童故事端午節屈原- 經驗- 摩登站

端午節 屈原兒童故事兒童故事端午節屈原說明:1、傳說屈原死後,楚國百姓哀痛異常,紛紛湧到汨羅江邊去憑弔屈原。漁夫們划起船在江上來回打撈他的屍身 ... 於 modengzhan.com -

#84.阿卡醬繪本推薦| 端午節主題繪本書單 - 每日頭條

用貼近兒童生活的故事,述說端午節的習俗,讓孩子在閱讀中自然地了解中國傳統節日,接受中國傳統文化的薰陶。溫暖的色彩,細膩的筆觸,用水墨畫中散點 ... 於 kknews.cc -

#85.端午節為何要吃粽子?端午節的由來、習俗、日期一次看

2022年5月20日 — 後來,人們就把農曆五月五日作為紀念屈原的日子,這同時也是習俗活動「吃粽子」與「划龍舟」的典故喔! 完整版故事看這邊>> ... 於 www.parenting.com.tw -

#86.屈原的故事兒童版 - Naijapams

端午節 相傳是為了紀念「屈原」,屈原是戰國時代楚國人,忠心愛國,無奈楚王卻聽信奸臣的話,屈原感到失望,就投汩羅江自盡。屈原投江後,居民為了不讓跳下汨羅江的屈原屍體 ... 於 www.plrsocks.co -

#87.寶寶故事時間-中文故事6月暫停一次 - 國立公共資訊圖書館

兒童活動 · 4 · 6/3(五) · 上午 · (中文故事) · 當天適逢端午節, · 參與親子請做好自我保護並落實防疫新生活運動,本活動隨疫情發展隨時調整活動內容。 · 為維護其他讀者權益, · 位 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#88.兒童畫5:畫龍舟慶端午2012.6.23

孩子們做的可愛龍舟. 今天畫畫課適逢端午節,當然要讓孩子來個划龍舟比賽囉! 只是在美國很難看見划龍舟的精彩盛況,. 透過故事、影片引導讓孩子知道划龍舟、吃粽子的 ... 於 nngg1220.pixnet.net -

#89.端午节- 维基百科,自由的百科全书

端午節 是漢字文化圈的傳統節日,定在每年農曆五月初五,是夏季送離五瘟神,驅除瘟疫的節日。戰國時期的楚國愛國詩人屈原於這一日投江自盡,後以紀念屈原,有人稱其為 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#90.如何帶領幼兒認識端午節?我們應該需要知道什麼?端午節繪本 ...

V 端午節的由來? 屈原的故事: 古代有位官員叫屈原,有一次另一位國家的國王想要利用結婚的名義陷害 ... 於 jennny2734.pixnet.net -

#91.另類端午玩創意| 提報內容 - 綠色學校

1.透過手紙偶與劇場的形式,與幼兒們分享了白蛇傳的故事;過程中,孩子們認識此故事及端午節相關習俗。尤其能讓白娘娘變身的雄黃酒覺得十分神奇。2.活動中幼兒們的參與度很 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#92.精選端午節教案8篇範文模板

3、故事《屈原的故事》. 4、端午節相關習俗文化圖片. 5、粽子若干. 三、活動過程. 1、教師廚師教學課件,進入芝麻開門環節,引導幼兒積極參與端午節 ... 於 fanfanxue.com -

#93.幼兒園端午節活動方案 - 三度漢語網

活動過程:. 1、觀看圖片,傾聽《屈原的故事》,瞭解端午節的來歷。 ☆指導語:你們知道端午節為什麼要吃粽子嗎? 2、 ... 於 www.3du.tw -

#94.幼儿故事端午节的由来 - 第一范文网

幼儿故事端午节 的由来端午节本名端五节,又叫端阳节、重五节、重午节、天中节、天长节。端是“开端”、“初”的意思。下面是关于幼儿故事端午节的由来的 ... 於 m.diyifanwen.com -

#95.【 佳佳老師說故事】EP31《 端午節屈原的故事》|兒童故事繪本

活著才能吃粽子 Powered by Firstory Hosti...精彩Podcast內容都在MyMusic!不只音樂,還有更多. 於 www.mymusic.net.tw -

#96.幼兒園端午節活動方案,和孩子一起感受傳統文化的風采吧!

指導語:你們知道端午節為什麼要吃粽子嗎? 2、理解故事內容,激發對愛國詩人屈原的敬佩之情。 ☆指導 ... 於 zi.media