情人電影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王一梁寫的 不自由筆記 和王一梁的 我們到這個世界上是來玩的都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臉書完美情人- 詼諧喜劇 - myVideo也說明:《臉書完美情人》一個默默無名的作家山姆(賈斯汀隆飾)暗戀咖啡店服務生雀兒(依雯瑞秋伍德飾),他為了吸引她的目光, ... 翠貝卡電影節首映,觀眾佳評如潮.

這兩本書分別來自心靈工坊 和心靈工坊所出版 。

國立臺北藝術大學 電影創作學系碩士班 廖慶松所指導 陳奕之的 電影劇本《還不夠遠》創作論述 (2016),提出情人電影關鍵因素是什麼,來自於親情、母女關係、移工。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 應用華語文學系 簡瑛瑛所指導 羅文嘉的 跨國女性移工的角色與形象探究 (2015),提出因為有 性別、女性移工、階級、跨國移工、新移民的重點而找出了 情人電影的解答。

最後網站杜拉斯真實故事改編電影《情人》 - 每日頭條則補充:《情人》電影名情人地區法,英,中年份1992評分主演珍·瑪奇、梁家輝影片是由讓·雅克·阿諾執導,珍·瑪奇、梁家輝主演的愛情片。根據法國作家瑪格 ...

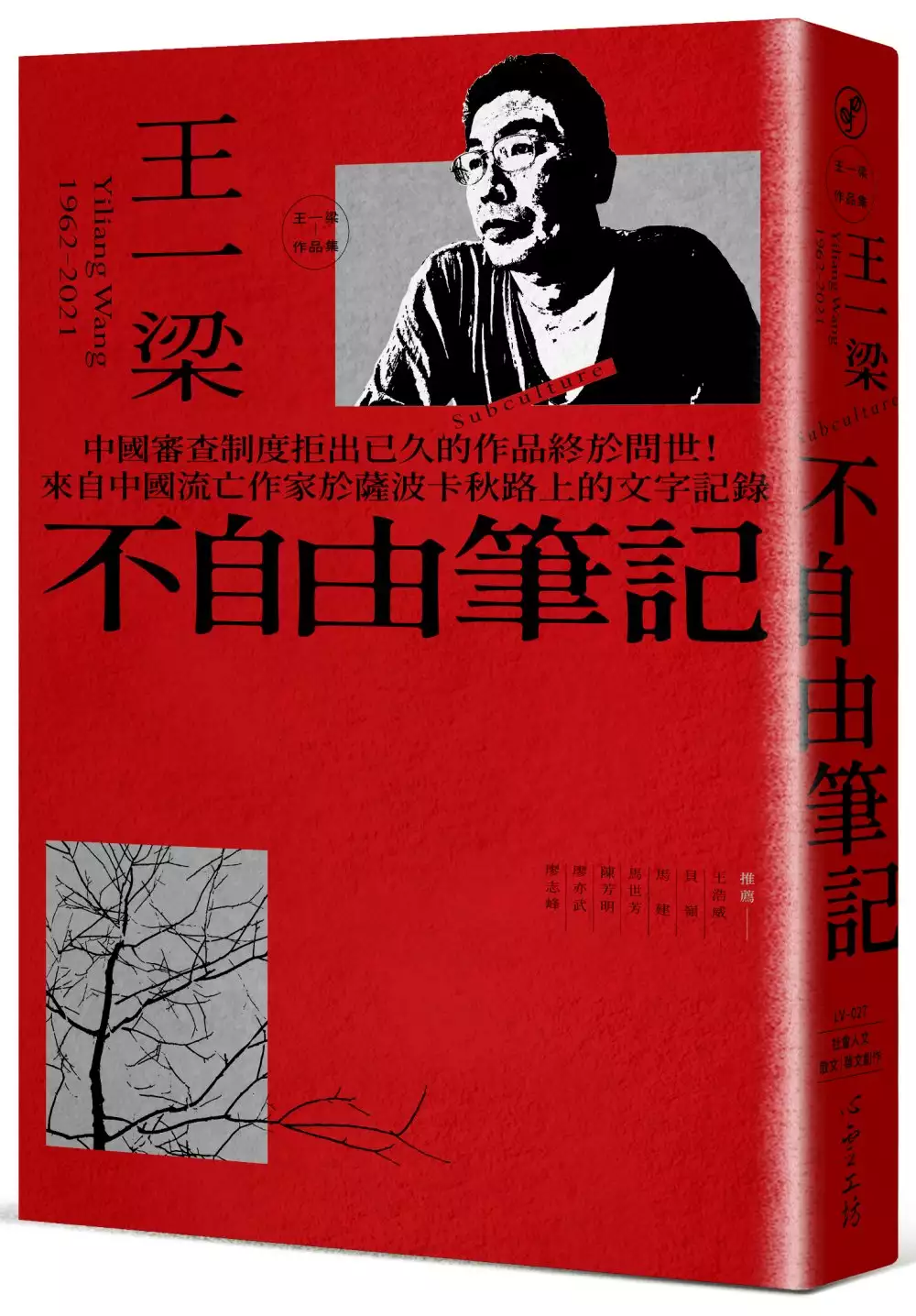

不自由筆記

為了解決情人電影 的問題,作者王一梁 這樣論述:

在離世前都留著流亡血液的回憶錄, 處在擁有自由與失去自由模糊界線中,難以言明又發人深思。 自由有嗎?有的。當我們去寫、去讀一本「自由筆記」時,我們就看到了自由。──王一梁 八○年代中國上海「亞文化」活動的主要代表作家王一梁,因反抗中國官方文化而被捕下獄、流亡海外。王一梁著作甚豐,可謂一手創作散文隨筆,一手翻譯、評論,但都無法在中國公開出版。 本書集結王一梁生前對哲學、文學、書寫、心理學與亞文化的思考集結精華,篇篇體現出王一梁犀利的思考,與對書寫的熱愛。 儘管全書文字是在不自由的環境下誕生,但最終這仍是一本自由之書,展現了思考的自由、文字的自由;同時透過現下的閱讀

自由,本書的出版終使作者的文字公諸於世。 本書作者王一梁出生於上海,最初與心靈工坊的連結始於對榮格作品的熱情。二○一七年,王一梁與他的伴侶李毓(白夜)定居清邁,倆人攜手合作分別在二○一九年、二○二○年於心靈工坊出版了《遇見榮格:1946-1961談話記錄》(愛德華.貝納特著)和《榮格的最後歲月:心靈煉金之旅》(安妮拉.亞菲著)。 王一梁流亡的背景確實為其作品賦予了不同的面貌與深度。二○○○年,王一梁因為參加了中國民間的「中國文化復興運動」,並播放了《鋼琴別戀》(The Piano,台譯:《鋼琴師和她的情人》)和《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover)(

改編自D·H·勞倫斯於一九二八年發表的小說《查泰萊夫人的情人》)電影,被上海警方以傳播色情影帶罪入獄兩年。出獄之後,他作為一代亞文化(地下文化)思潮的代表人物,跟官方體制和既定文化形態展開對抗。這種美學分歧也讓他快步走向了追求自由精神的流亡之路。很快地,王一梁便帶著理性思辨精神來到了美國,他不僅為了尋找新的生存環境,更是讓自已的母語語系和現代西方思想轉型,展開雙向越界。 書中收錄的文章,可回溯自王一梁先前於中國出版的作品,他曾參與近百期的《自由寫作》雜誌編撰,累積了數百萬字的地下文學與流亡文學史料作品。一九八○年代中至世紀末,王一梁以《亞文化啟示錄》、《朋友的智慧》、《薩波卡秋的道路》三

本散文集手稿做為地下文學,流傳回中國,影響新一代年輕人。而他翻譯的哈威爾和榮格書籍,都如同被附體般精確自然,這不僅是他精通英語和博覽群書,更多的是他的語境已與當代哲學家、思想家、政治家們不謀而合。 二○二一年一月,新冠肺炎疫情籠罩下,王一梁離世,他流亡的日子也因而終止。台灣的讀者或許對王一梁不熟悉,然而他追求自由的努力與渴望民主的心,和台灣的精神並無二致。在他的文字裡,或多或少都能感受到中國的氛圍。在極為壓抑的環境裡,他仍然奮力寫作,那是文字、文學與書寫給予他的力量及餽贈,是所有喜愛文字者都為之動容的地方。 「十多年來,王一梁以罕有的堅持與努力,寫下了相當數量的與我們所處的嚴酷

時代息息相關的文學與文化批評作品;作爲一個從美學趣味到文化到文學理念均迥異於中國大陸主流文化的個人作家,他的作品極大地豐富了中國地下文學的傳統,並彰顯了寫作自由與獨立思考的價值力量。」──首屆傾向文學獎授獎理由(1996) 本書特色 ★ 中國流亡作家王一梁的思想與創作集結。 ★ 獨具中國八○至九○年代的環境氛圍,對於想要認識那個年代的研究者而言,本書是極為珍貴的文字記錄。 名人推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長、台灣榮格學會理事長 林榮基|銅鑼灣書店創辦人 貝 嶺|流亡作家、美國西部筆會寫作自由獎得主 陳芳明|政治大學台灣文學研究所講座教授

馬 建|流亡小說家、英國托馬斯•庫克國際旅行文學獎得主 馬世芳|廣播人、作家 廖亦武|流亡作家、德國書業和平獎得主 廖志峰|允晨文化發行人 ———推薦 按姓氏筆劃排列

情人電影進入發燒排行的影片

R-chord謝和弦 龐克翻唱版

原唱:金城武

標準情人

電影'校園敢死隊'主題曲

作詞:陳鎮川

作曲:黃卓穎

標準情人應該怎麼樣 妳說要懂浪漫

噓寒問暖不能忘 還要有鮮花和燭光

標準情人應該怎麼樣 是否和電影一樣

吹風淋雨曬太陽 來證明愛的比人強

可是我 沒想過那麼多 決定愛妳以後

祇盼望 真心會讓你感動

妳總是說我 不夠溫柔 不懂幽默 愛不常說出口

我卻祇想給妳 沒有秘密 沒有面具 真實的自己

請你相信 標準情人 祇能活在想像世界裡

感受我的真心 陪妳歡笑 陪妳嘆氣 陪妳風和雨

永遠沒有距離 全部都給妳

電影劇本《還不夠遠》創作論述

為了解決情人電影 的問題,作者陳奕之 這樣論述:

《還不夠遠》是關於一個女孩學習如何愛人的故事。李鳳剛從大學畢業,與母親李美雲自小分開生活,她渴望家、渴望被愛。與多年一起生活的男友感情生變,她想要和男友一起出國,到遠方重新開始。母親李美雲一心想要結婚,在發現李鳳懷孕後,提出收養她孩子的要求。母親的好友移工阿莉自菲律賓來臺灣工作養家,卻遭丈夫背叛。一切的問題,沒有答案,李鳳思考著該如何解決心中的痛苦,是否真的到了遠方就可以重新開始?抑或會像移工阿莉一樣,在異鄉,失去的比得到的更多?透過了解阿莉的處境,李鳳接受母親的愛,也了解如何去愛。佔有和忌妒讓愛顯得殘缺不全。回家,成為一切傷痛的解答。本劇主題是「親情是世界上最無私的愛。」不論怎麼傷害對方,

最後待在身邊的還是親人。以李鳳的生活為主軸,並點出精神病患者的困境,放大眾人心中的恐懼、不安,期望觀眾能透過李鳳與李美雲的母女問題,對於家庭關係有更多的共鳴、省思。背景以發展停滯不前的鄉村與首都臺北作為對比,在高速競爭下,劇中人如何面對枯竭心中渴望的愛,如何以親情灌溉?

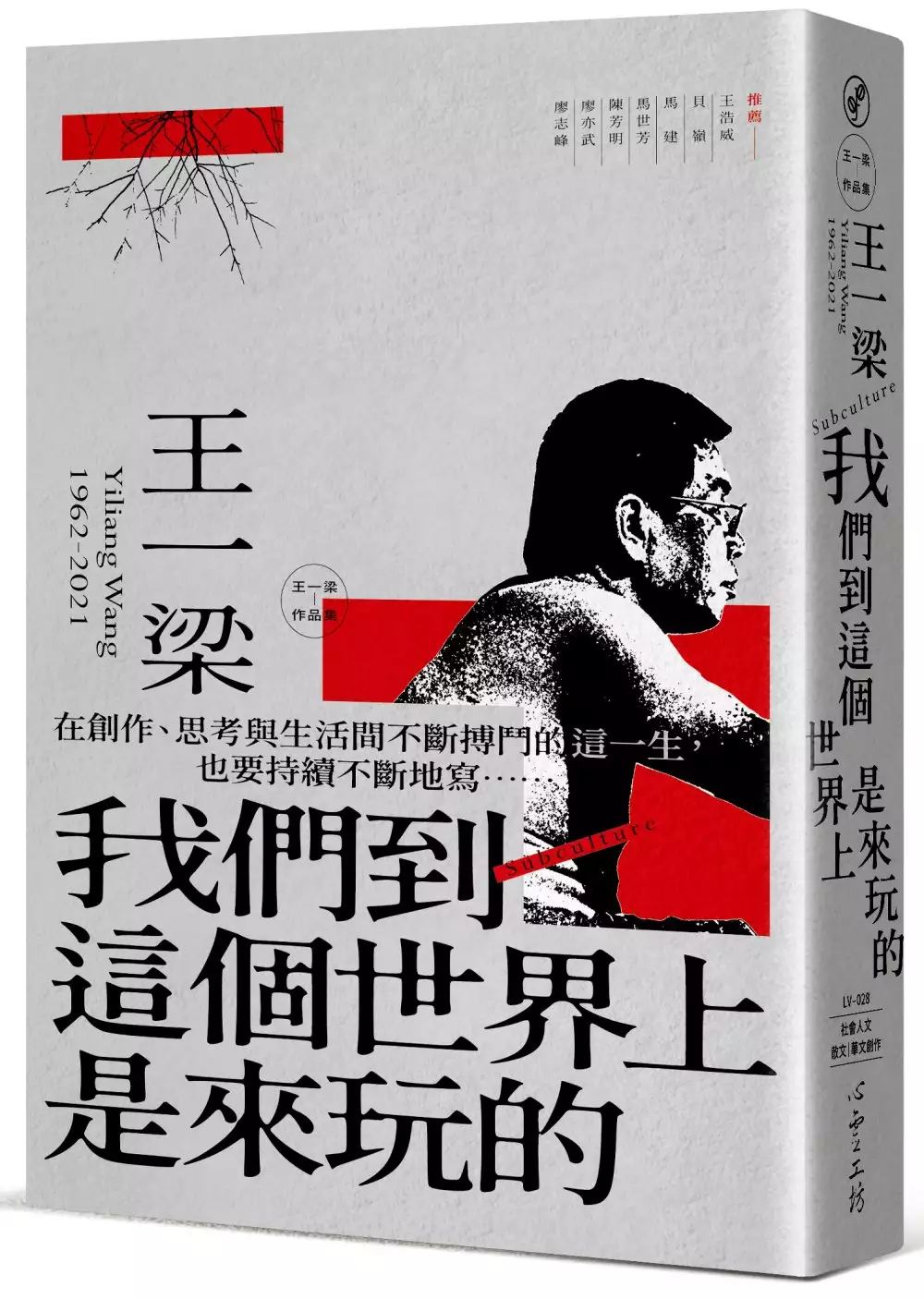

我們到這個世界上是來玩的

為了解決情人電影 的問題,作者王一梁 這樣論述:

在創作、思考與生活間不斷搏鬥的這一生,也要持續不斷地寫…… 流亡,不也意味著一次嶄新的誕生嗎?流亡作家也是真正自由作家的同義詞。沒有祖國的束縛,沒有任何文字的束縛。作為世界公民,我們可以真正地飛了。──王一梁 八〇年代中國上海「亞文化」活動的主要代表作家王一梁,因反抗中國官方文化而被捕下獄、流亡海外。王一梁著作甚豐,可謂一手創作散文隨筆,一手翻譯、評論,但都無法在中國公開出版。 本書是王一梁的詩、文創作,透露出他與朋友、自我間的交流樣貌,洋溢著幽默、諷刺感,其感性的文字極為鮮活敏銳。在閱讀的同時,讀者彷彿立刻置身於八〇年代極度壓抑的中國、感受作者在美流亡與定居泰國時期的

點滴心境。 如作者所說:流亡如同誕生、也如同自由。在這樣的脈絡下,只要能在生活的隙縫下不斷書寫,精神便是自由的;我們就像是到這個世界上來玩的一般,再也不受束縛。 本書作者王一梁出生於上海,最初與心靈工坊的連結始於對榮格作品的熱情。二○一七年,王一梁與他的伴侶李毓(白夜)定居清邁,倆人攜手合作分別在二○一九年、二○二○年於心靈工坊出版了《遇見榮格:1946-1961談話記錄》(愛德華.貝納特著)和《榮格的最後歲月:心靈煉金之旅》(安妮拉.亞菲著)。 王一梁流亡的背景確實為其作品賦予了不同的面貌與深度。二○○○年,王一梁因為參加了中國民間的「中國文化復興運動」,並播放了《鋼琴別戀

》(The Piano,台譯:《鋼琴師和她的情人》)和《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley’s Lover)(改編自D·H·勞倫斯於一九二八年發表的小說《查泰萊夫人的情人》)電影,被上海警方以傳播色情影帶罪入獄兩年。出獄之後,他作為一代亞文化(地下文化)思潮的代表人物,跟官方體制和既定文化形態展開對抗。這種美學分歧也讓他快步走向了追求自由精神的流亡之路。很快地,王一梁便帶著理性思辨精神來到了美國,他不僅為了尋找新的生存環境,更是讓自已的母語語系和現代西方思想轉型,展開雙向越界。 書中收錄的文章,可回溯自王一梁先前於中國出版的作品,他曾參與近百期的《自由寫作》雜誌編撰,累積

了數百萬字的地下文學與流亡文學史料作品。一九八○年代中至世紀末,王一梁以《亞文化啟示錄》、《朋友的智慧》、《薩波卡秋的道路》三本散文集手稿做為地下文學,流傳回中國,影響新一代年輕人。而他翻譯的哈威爾和榮格書籍,都如同被附體般精確自然,這不僅是他精通英語和博覽群書,更多的是他的語境已與當代哲學家、思想家、政治家們不謀而合。 二○二一年一月,新冠肺炎疫情籠罩下,王一梁離世,他流亡的日子也因而終止。台灣的讀者或許對王一梁不熟悉,然而他追求自由的努力與渴望民主的心,和台灣的精神並無二致。在他的文字裡,或多或少都能感受到中國的氛圍。在極為壓抑的環境裡,他仍然奮力寫作,那是文字、文學與書寫給予他的力

量及餽贈,是所有喜愛文字者都為之動容的地方。 「十多年來,王一梁以罕有的堅持與努力,寫下了相當數量的與我們所處的嚴酷時代息息相關的文學與文化批評作品;作爲一個從美學趣味到文化到文學理念均迥異於中國大陸主流文化的個人作家,他的作品極大地豐富了中國地下文學的傳統,並彰顯了寫作自由與獨立思考的價值力量。」──首屆傾向文學獎授獎理由(1996) 本書特色 ★ 中國流亡作家王一梁的思想與創作集結。 ★ 獨具中國八○至九○年代的環境氛圍,對於想要認識那個年代的研究者而言,本書是極為珍貴的文字記錄。 名人推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長、台灣榮格學會理事長 林

榮基|銅鑼灣書店創辦人 貝 嶺|流亡作家、美國西部筆會寫作自由獎得主 陳芳明|政治大學台灣文學研究所講座教授 馬 建|流亡小說家、英國托馬斯•庫克國際旅行文學獎得主 馬世芳|廣播人、作家 廖亦武|流亡作家、德國書業和平獎得主 廖志峰|允晨文化發行人 ———推薦 按姓氏筆劃排列

跨國女性移工的角色與形象探究

為了解決情人電影 的問題,作者羅文嘉 這樣論述:

本文選取華人電影中三部以「跨國移工」為主題,揭示當前社會階級、移工、性別、跨國文化議題的代表作進行評論。三部電影中所論述的觀點包括跨國移工、女性家庭幫傭和國際移民、社會階級的歧視,分別探討新加坡、香港和臺灣幫傭問題的處境與角色。本研究透過電影分析《爸媽不在家》(2013)、《桃姐》(2011)和《印尼女傭尤尼希》(2003)三部電影與文本比較分析,以及蒐集相關研究資料及文獻,嘗試紀錄和分析跨國移工與女性幫傭必須面對的一些家庭、階級和身份認同等問題。在家庭方面,女性幫傭面對社會價值觀的父系家族觀念,以及自命擔負起維繫家族繁衍的責任,其經濟上必須表現出「經濟獨立」,尤其是電影《爸媽不在家》中的T

eresa和《印尼女傭尤尼希》,她們在海外工作為家庭所需要的金錢援助。她們面對的是一個又一個的難題,包括簽證問題、與社會相容的問題、種族歧視問題、國籍問題、身份認同問題等,這些問題很值得研究和探討。在本文中,筆者仔細比較三部電影的相同、相似與異同之處,尤其三部電影皆是以"女性幫傭與移工"為主軸,藉此機會提出臺灣社會對待女性移工、幫傭、階級等社會問題,這三部電影中的女性主人翁,皆展現了女性的勞動力、活力和親和力,通過親切的電影圖像,面對生活壓力及不平等的待遇,努力在異地社會生存及生活下去。

想知道情人電影更多一定要看下面主題

情人電影的網路口碑排行榜

-

#1.《情人》:一張缺席的臉 - 幕迷影評

《情人》(L'amant)改編自莒哈絲(Marguerite Duras)的自傳式小說,描寫 ... 電影裡,情人被塑造得浪漫且深情,莒哈絲本人卻十分不滿,認為這是對於 ... 於 www.movier.tw -

#2.【張硯拓影評】《雲端情人》:因為愛過你,我才是我自己

看完電影,你最疑惑的是那場替代情人的戲吧。珊曼莎找來一位女孩,代替/聽命於她和席奧多親密互動,但他無法接受。你問她為何 ... 於 womany.net -

#3.臉書完美情人- 詼諧喜劇 - myVideo

《臉書完美情人》一個默默無名的作家山姆(賈斯汀隆飾)暗戀咖啡店服務生雀兒(依雯瑞秋伍德飾),他為了吸引她的目光, ... 翠貝卡電影節首映,觀眾佳評如潮. 於 www.myvideo.net.tw -

#4.杜拉斯真實故事改編電影《情人》 - 每日頭條

《情人》電影名情人地區法,英,中年份1992評分主演珍·瑪奇、梁家輝影片是由讓·雅克·阿諾執導,珍·瑪奇、梁家輝主演的愛情片。根據法國作家瑪格 ... 於 kknews.cc -

#5.【電影評論】關於床戲— Jean-Jacques Annaud 的「情人」

Jean-Jacques Annaud執導的「情人」(The Lover),取材自莒哈絲的小說,因男主角是梁家輝,床戲大膽,所以在華人圈聲名大噪。其實,這部電影不脫悲劇愛情的俗套, ... 於 www.lawtw.com -

#6.回顧男神雲集的電影《愛上變身情人》,朴敘俊、李棟旭

大家還記得在2015年上映、由韓孝周主演的電影《愛上變身情人》嗎?該片集結多位人氣實力派演員出演,是一部廣受好評、討論度與話題性都非常高的佳作。 於 thekdaily.com -

#7.【影評】《隱形情人》失去跟世界之間的連結

《隱形情人》是一部美國奇幻動作劇情電影,由克勞蒂亞梅耶斯執導,奧莉薇瑟爾比、阿倫瑞奇森、梅根福克斯主演,故事講述從小只受到媽媽 ... 於 loory.tw -

#8.Netflix電影推薦愛情喜劇類-『Two Weeks Notice 貼身情人』

Netflix電影推薦愛情喜劇類-『Two Weeks Notice 貼身情人』-在紐約發生的愛情故事(有雷!!) · 我想平凡女子遇上高富帥是至今怎麼看也看不膩的題材 · 當然,不同高富帥的 ... 於 obey321st.pixnet.net -

#9.越南為背景的史詩愛情電影《情人》勾勒唯美禁忌戀

法國電影《情人》由香港演員梁家輝和法國演員Jane March合作,以當時為法國殖民地的越南為背景。在1992年上映,直至今日仍是一部相當唯美的電影。 於 www.nownews.com -

#10.情人(1992年電影) - 維基百科,自由的百科全書

《情人》(英語:The Lover,法語:L'amant)是一部1992年上映的電影,由克勞德·貝里製片,讓-雅克·阿諾導演,主演是珍·瑪奇和梁家輝。影片改編自法國女作家瑪格麗特· ... 於 zh.wikipedia.org -

#11.情人L'Amant - Yahoo奇摩電影

1993 奧斯卡金像獎最佳攝影提名☆ 1993 法國凱撒獎最佳外國電影等5項提名、榮獲最佳 ... 情人. L'Amant. 上映日期: 2021-10-15 片長: 01時55分 類型: 愛情、劇情 於 movies.yahoo.com.tw -

#12.情人 - 威秀影城

情人 前往電影介紹. 情人. L'AMANT. 上映日期:2021/10/15 ... 1993 奧斯卡金像獎最佳攝影提名☆ 1993 法國凱撒獎最佳外國電影等5項提名、榮獲最佳音樂獎☆ 1993 日本 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#13.可樂電影Cola Films - 《愛上變身情人》動人配樂精華集錦上線 ...

可樂電影Cola Films · 《愛上變身情人》浪漫回顧片段: https://www.youtube.com/watch? · 禹鎮和怡秀約會聽的古典拉丁吉他演奏曲"Amapola" · 最多人詢問的片尾曲則是英倫新 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#14.情人節必看約會電影《冬季奇蹟》 | 新聞稿| 遠見雜誌

主打穿越時空的奇幻愛情電影《冬季奇蹟》將在今年情人節2月14日全台盛大上映,預告片一推出,即被列為情人節必看約會電影。本片除了動人悱惻的愛情 ... 於 www.gvm.com.tw -

#15.《情人》-高清电影-完整版在线观看

情人 ,是由让-雅克·阿诺导演,由珍·玛奇,梁家辉,弗雷德丽克·梅南热,阿诺·乔瓦尼内蒂主演的传记电影。为您提供情人在线观看、情人演员表、情人下载等相关信息, ... 於 waptv.sogou.com -

#16.謊畫(謊畫情人電影書衣版) | 誠品線上

謊畫(謊畫情人電影書衣版):第76屆威尼斯影展閉幕片原著小說5 22全台上映改編電影由克萊斯.邦(ClaesBang,《抓狂美術館》歐洲影帝)、伊莉莎白. 於 www.eslite.com -

#17.女朋友也可以客製化?5部虛擬情人電影帶你看見愛情的另一種 ...

2013年的電影《雲端情人》描述人類在看似科技化的社會,壓抑著的寂寞心靈生活著,直到溫暖貼心的女聲莎曼珊的出現,融化了男主角西奧多和觀眾的片單、 ... 於 www.niusnews.com -

#18.梁家輝、珍瑪奇電影《情人》經典重映!尚賈克阿諾導演跨海選角

1992 年推出的情慾經典電影《情人》是《火線大逃亡》(Seven Years in Tibet)、《大敵當前》凱撒獎金獎導演尚賈克阿諾執導,這個10 月在台灣以數位修復 ... 於 news.agentm.tw -

#19.法國15歲少女戀中國富商情與慾淋漓盡致寫成小說:不寫就做妓女

法國女作家瑪格麗特・莒哈斯(Marguerite Duras)的名字對很多人而言很陌生,説起梁家輝在1992年主演的電影《情人》或許還令人有點頭緒,一個15歲的 ... 於 www.hk01.com -

#20.英倫情人(電影) - Wikiwand

《英倫情人》(英語:The English Patient,中國大陸譯《英國病人》,香港譯《別問我是誰》)是一部1996年根據同名小說改編的電影,獲奧斯卡最佳影片獎。 於 www.wikiwand.com -

#21.跟愛人去看這部片吧!盤點那些適合情人節觀賞的電影

一年一度的情人節正式到來,想好該怎麼跟另一半過了嗎?除了吃飯以外,看電影也是很多人會選擇的過節方式,... 於 www.upmedia.mg -

#22.如何评价电影《情人》? - 知乎

电影 《情人》改编自玛格丽特·杜拉斯的同名小说,而这部作品来自作者的真实经历,一个叫杜拉斯的法国少女和一个叫李云泰的中国男人之间的故事。 於 www.zhihu.com -

#23.別再說沒電影看!精選15部「情人節電影推薦」清單 - PopDaily

2021的第一個情人節即將到來,單身的你、有人陪的你,想好今年的每個情人節該怎麼度過了嗎?這一次阿草在數不盡的愛情電影中,精挑細選了去除真愛XXX ... 於 www.popdaily.com.tw -

#24.麵包情人 - 台灣國際紀錄片影展

歷經13年製作完成的電影《麵包情人》,描述一群來到台北逐夢的「菲媽」,她們面對夢想、親情與愛情的 ... 麵包情人. Money and Honey. 李靖惠Jasmine LEE Ching-hui. 於 www.tidf.org.tw -

#25.罪孽情人-Steel Cold Winter-電影線上看|LiTV立視線上影視

《罪孽情人》正版高畫質電影線上看。尹秀不經意的一句話竟成了惡毒的謠言,導致他的朋友自殺身亡。深陷在罪惡感之中的尹秀,也試圖結束自己的生命。 於 www.litv.tv -

#26.2021 「七夕情人節」必看!精選10 部浪漫愛情電影推薦

若擔心疫情又不想人擠人,那麼倒杯好酒、佐以美食與甜點,在家溫馨看部電影吧!無論你現在的心境如何,情人節都是個美好的節日,編輯精選了各種議題的 ... 於 www.tatlerasia.com -

#28.OST / City Of Angels - Gabriel Yared - 博客來

商品簡介:奧斯卡最佳電影配樂得主、【英倫情人】電影配樂大師GabrielYared擔綱配樂收錄U2. 於 www.books.com.tw -

#29.台北電影獎完整得獎名單/《消失的情人節》4獎最大贏家

第23屆台北電影節今(9)日公布「台北電影獎」得獎名單,《消失的情人節》以最佳劇情長片、最佳導演、最佳視覺效果獎與最佳剪輯入圍7項抱走4獎成為 ... 於 star.ettoday.net -

#30.致宅在家過情人節的你|4部必看愛情電影

反正情人節每年都有,與其花大錢慶祝,倒不如參考一下這個情人節電影清單,說不定能給你一些新念頭。 #1 Before Sunrise. 《Before》電影系列首部曲,作為 ... 於 www.madamefigaro.hk -

#31.七夕情人節這樣過!10部Netflix必看浪漫愛情電影片單推薦

七夕情人節這樣過!10部Netflix必看浪漫愛情電影片單推薦!打造與另一半專屬的甜蜜夜晚. 燭光晚餐搭配經典愛情好片,好期待七夕情人節的到來喔~. 於 www.cosmopolitan.com -

#32.Her:雲端情人 - 皮蛋愛電影

看完電影後,它給我的感受是複雜的,難以用隻字片語來形容,最先找上我的是孤獨,但是卻帶有一絲溫暖...。 片名:Her 雲端情人導演:Spike Jonze 史 ... 於 pidanlikesmovie.pixnet.net -

#33.全新韓影《特務情人》DVD 電影版李秉憲金泰熙T.O.P. 金承佑 ...

全新韓影《特務情人》DVD 電影版李秉憲金泰熙T.O.P. 金承佑金素妍☆耗資200億韓元天價打造,南韓首度嘗試韓劇+電影版完結篇的跨平台造勢,話題已延燒全亞洲。 於 shopee.tw -

#34.情人[法國1992年讓·雅克·阿諾執導電影] - 中文百科知識

《情人》是由讓·雅克·阿諾執導,珍·瑪奇、梁家輝主演的愛情片。影片於1992年1月22日在法國上映。 影片根據法國作家瑪格麗特·杜拉斯的自傳小說改編而成,講述一法國少女 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#35.詭計情人- 線上看- 電影- 劇情| HamiVideo - 中華電信

兩對相似的夫婦,令人意想不到的劇情發展…安娜和喬為了修復在他們的關係中的裂縫,因此到跟好友借的海邊的房子度假。 卻剛好碰巧看見岩岸上的事故,因此他們收留了一個受傷 ... 於 hamivideo.hinet.net -

#36.The Lover》《L'amant》 - 《情人》资料—英国—电影 - 优酷

电影 :情人1992订阅; 别名:L'amant/The Lover/情人92 法国版; 上映: 1992-01-22; 优酷上映: 2017-08-31; 主演:梁家辉/珍·玛奇/Philippe Le Dem; 导演:让·雅克·阿 ... 於 www.youku.com -

#37.恐怖情人電影推薦Top10|如何判斷是恐怖情人?身邊的伴侶 ...

✓原因:酗酒、家暴、強烈控制欲…等都是構成恐怖情人的最基本要素。 電影是改編自寶拉霍金斯於2015年出版的同名小說。故事在敘述一位平日都固定搭乘早晚兩 ... 於 ddm.com.tw -

#38.恐怖情人怎麼看?這五部電影精準詮釋恐怖情人的危險特質!教 ...

「恐怖情人」這詞或許大家會感到離自己很遙遠,但事實上或許你身邊也潛伏著擁有類似特質的人,以色列心理治療師Ayala Malach Pines提到「控制感」是 ... 於 leghairmovies.pixnet.net -

#39.影迷私房貨:【電影五四三】小心,恐怖情人就在你身邊

放映週報團隊這次為各位精選的六部電影,皆以恐怖情人作為主題,希望提醒讀者們,在這告白與示愛的季節裡,還是千萬要小心,恐怖情人戴面具,知人知面不知 ... 於 www.funscreen.com.tw -

#40.情人線上看 - 小鴨影音

情人 線上看小鴨,小鴨影音免費提供的情人線上看是情人線上看高清版;小鴨影音情人線上看劇情:1929年的越南是法國殖民地,簡(珍·瑪奇飾)是一個15歲的法國少女, ... 於 www.100vdo.com -

#41.《雲端情人》:我們在孤單中相遇

電影 以HER為名,從莎曼珊這個人工智慧出發,她沒有形體,卻可以在懂得體貼、觀察中,慢慢的走入一個封閉的心靈,提供溫暖與陪伴,進而產生感情上的連結, ... 於 allen201242002.pixnet.net -

#42.情人節想製造浪漫?10套經典情人節電影推介讓你和伴侶過個 ...

情人 節鄰近,卻未必一定要訂靚餐廳預備奢華驚喜,簡單在家中煮完飯仔再「Netflix & Chill」,其實也不失為浪漫小確幸。當然,在家看電影未必一定要看Netflix,《ELLE》 ... 於 www.elle.com.hk -

#43.雲端情人:在iTunes 上的電影

觀看預告片、閱讀客戶影評與專業影評,並以$350.00 的價格購買雲端情人。 於 itunes.apple.com -

#44.情人節可以吃嗎?推薦5部給單身者看的「非愛情電影」

推薦5部給單身者看的「非愛情電影」. By Eric. 2016年2月4日. 5GQ. 情人節?蛤?那是什麼,可以吃嗎?對單身的人來說,情人節根本是個不存在的節日,卻不斷被周遭人放 ... 於 www.gq.com.tw -

#45.【電影】情人(The Lover) 1992年 - 冰熊燕窩- 痞客邦

根據法國女作家瑪格麗特‧杜拉斯半自傳性作品《情人》所改編而成的電影版本,講述十五歲半的女主角在當時法國殖民地越南的經歷,小說中許多提到女主角 ... 於 icebearswallow.pixnet.net -

#46.三部你人生中必看的電影:雲端情人、寂寞拍賣師、真愛每一天

這三部片是我列為人生中必看的電影,前兩部是探究男生的心思、男女的互動 ... 標籤: 電影, 雲端情人, 寂寞拍賣師, 真愛每一天, Her, The Best Offer, ... 於 www.thenewslens.com -

#47.麵包情人電影有限公司台灣電影網Taiwan Cinema

簡介. 事業類別:, 製作業, 發行業. 設立時間:, 2010. 地 址:, 南投縣草屯鎮炎峰街館前巷3號. 負 責 人 :, 李宗亮. 作品列表:. 片 名, 出品年份, 導 演. 麵包情人 ... 於 taiwancinema.bamid.gov.tw -

#48.情人/ L'amant | 楓林網

情人 (L'amant) 線上看簡介. 别名:The Lover. 地區:法國/ 英國/ 越南. 年代:1992 ... 標籤:. 杜拉斯,法國,愛情,梁家輝,情人,情色,法國電影,越南 ... 於 8maple.in -

#49.電影-Kiss情人(The story of us)觀後心得 - 痞客邦

片名:Kiss情人(The story of us) 一、分析男、女主角個性、對婚姻的價值觀及其婚姻經營模式為何? 男主角:男主角個性浪漫不拘、隨性、大而化之, ... 於 sasyuihebe1997.pixnet.net -

#50.有雷影評心得 《烈火情人》(Damage)任慾縱橫危險關係

yamMovie電影特區 發布於2020年06月01日19:29 • 林朵兒 ... 就我曾看過的情慾片相較,《烈火情人》中全裸交纏性愛鏡頭處理得還算藝術,影像和主題華麗大膽,極富 ... 於 today.line.me -

#51.電影『野獸情人』Beastly @ Claire的一百種視界:: 痞客邦::

說真的,野獸情人其實並不是很糟某一個層面來說,還是一部挺舒服的片艾力克斯派帝佛飾演的是驕傲自負的男主角因為太討人厭所以被女巫下咒,必須找到真愛才可以恢復原貌 ... 於 clairelife.tw -

#52.《愛上變身情人》電影版VS電視劇版大不同!變身主角由男變女...

雖然有著同樣的主旨,但是表現形式真的相當不同呢! 繼韓孝周主演的電影版《愛上變身情人》之後,由徐玄振和李民基主演的電視劇版也在本周開播了, ... 於 www.koreastardaily.com -

#53.伊莉莎:實習雲端情人 - 高雄電影節

然而,有些事情卻讓她百思不得其解。 戴上耳機、開啟麥克風,你將親身體驗如電影《雲端情人》般的人工智慧互動對話,螢幕那端的是 ... 於 www.kff.tw -

#54.窩在家也能來場浪漫約會!2021 甜蜜情人節電影推薦 - ShopBack

誰說情人節約會一定要人擠人?窩在家看愛情電影就能超浪漫。ShopBack整理了2021 非典型愛情電影,有甜蜜、有感人,就算一個人也能來場浪漫電影約! 於 www.shopback.com.tw -

#55.《雲端情人》(Her)的人工智慧Samantha,最後到底去哪兒 ...

Alan Watts, 人工智慧, 雲端情人, 影評, 科幻, 電影, her, 名字, 人類, 合一, 世界, 電腦, 情人, 自然, 雲端, 精神, 情感, 生命. 於 vocus.cc -

#56.《情人》讓梁家輝躍上「性感男星」之巔!相隔30年院線重映

百變影帝梁家輝演技精湛,在1992年演出的情慾電影《情人》中的大量露骨戲碼,被當時外國媒體封為「亞洲最性感屁股」,這也是梁家輝從影以來最大尺度的 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#57.Netflix《消失的情人節》浪漫劇情根本恐怖片?他一句話怒揭 ...

對於電影作品掀起不小爭議,導演陳玉勳也有話要說。 浪漫情節只適合電影當它搬到現實...就是恐怖片了. 愛情, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#58.【沙鷗】藝術092 電影情人夢(DVD) - momo購物網

推薦【沙鷗】藝術092 電影情人夢(DVD), 「從朋友變成戀人之間微妙的距離感」 ,岸田智也,momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#59.[影評]雲端情人(Her) 我們都寂寞 - 一個分析師的閱讀時間

這是一個相當犀利的反轉,當前兩幕拋出一連串關於精神與肉體、愛情與慾望的爭辯,把所有愛情電影能探討的主題都解剖一輪之後,莎曼珊突然覺悟到人類與電腦 ... 於 readandanalyse.blogspot.com -

#60.【情人節電影】必睇17套愛情電影推薦!超催淚感人劇情好浪漫 ...

6. 緣滿情人節(Valentine's Day). 2010年上映的美國浪漫喜劇電影,講述情人節這天,在洛杉磯及一班飛往洛杉磯航機上發生的 ... 於 www.weekendhk.com -

#61.貼身情人Two Weeks Notice - 老謝的回憶- 痞客邦

這部電影是布拉克的如日中天之作,也是演員兼製作人的休葛蘭苦尋多年的理想作品。曾經主演過全球賣座強片【非關男孩】、【BJ單身日記】和【 新娘百分百】 ... 於 allmymemory.pixnet.net -

#62.[電影]雲端情人Her 她帶來愛情烏托邦~女孩們教會大叔的感情事!

準備好了解大叔的感情世界了嗎? 西奧多(大叔)說: 我跟一個女孩來往,身邊有個熱情看待世界的人很棒,我有點忘記那種熱情... 雲端情人Her 電影海報 ... 於 john547.pixnet.net -

#63.【黑膠唱片LP】雲端情人電影配樂Her Original Score - 山海山 ...

於2013年上映的美國科幻愛情劇情片。電影由史派克·瓊斯執導、編劇和監製。它是瓊斯首部單獨編劇的作品。電影講述男子西奧多·湯布里(Theodore ... 於 www.shsmusic.tw -

#64.情人-电影-高清视频在线观看

电影 :情人1992 · 别名:L'amant · 上映时间:1992-01-22 · 地区:英国/法国 · 类型:爱情片/剧情片/传记片 · 导演:让·雅克·阿诺 · 主演:珍·玛奇/梁家辉/让娜·莫罗/Frederique ... 於 tv.sohu.com -

#65.英倫情人電影原聲帶的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

英倫情人電影原聲帶價格推薦共96筆商品。包含96筆拍賣.快搜尋「英倫情人電影原聲帶」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#66.危險情人The Mexican - 喬伊電影隨想

不配的組合危險情人The Mexican 導演: Gore Verbinski 編劇: J J.H. Wyman 演員: Brad Pitt Julia Roberts Ja. 於 natalie0609.pixnet.net -

#67.X情人City of Angels

電影 《X情人》故事描述,在醫院中從事心臟手術的醫生瑪姬,與專門接送死者進天堂的天使塞斯,兩人所發生的愛情故事。 瑪姬是能力很強的醫生,手上的病患沒有一個不被 ... 於 a2z.fhl.net -

#68.「掃毒2」涉抄襲「完美情人」? 劉德華遭索賠1億 - 聯合新聞網

由劉德華製片、主演的電影「掃毒2」於2019年7月5日在中國上映,票房高達13.13億人民幣。近日,成都環球博納公司指出... 於 udn.com -

#69.情人

情人電影 資料:1929年法屬殖民地越南,一位十五歲的法國少女在渡輪上認識了一個大她許多歲的中國富商。她年輕漂亮對男女關係充滿著遐想,他瀟灑有錢終日追逐享樂。 於 enjoymovie.net -

#70.情人- 电影_高清1080P在线观看平台 - 腾讯视频

1929年的越南是法国殖民地,简(珍·玛奇饰)是一个15岁的法国少女,在西贡女子寄宿学校读书。每逢假期简便回家,母亲办了一所很小的学校,收入甚少。简有两个哥哥, ... 於 v.qq.com -

#71.「危險情人」電影原聲帶CD - PChome 24h書店

「危險情人」電影原聲帶. ○電影原聲帶以墨西哥風格的音樂為主調 ○瀰漫著七○年代復古懷舊風。配樂旋律簡短精妙 ○還收錄由Nancy Sinatra, Dean Martin,WAR, ... 於 24h.pchome.com.tw -

#72.電影情人線上看 - Gimy劇迷網

情人情人 線上看情人線上看小鴨gimy 電視劇情人;情人劇情介紹:1929年的越南是法國殖民地,簡(珍·瑪奇飾)是一個15歲的法國少女,在西貢女子寄宿學校讀書。 於 www.gimyvod.cc -

#73.「野獸情人」--- 從浮誇到真愛的人性變奏曲

電影 是改編自美國知名青少年小說家艾力克斯‧弗林(Alex Flinn)同名作品『Beastly」,就是YA版的「美女與野獸」。由「獵殺第四行者」,年僅21歲的好萊塢帥氣小生艾力克斯‧派 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#74.開眼電影網

情人 L'amant. 改編自法國女作家瑪格麗特莒哈絲的暢銷小說,因港星梁家輝與少女明星珍瑪奇在片中有大膽做愛戲而轟動一時。1929年法屬殖民地越南,一位 ... 於 www.atmovies.com.tw -

#75.情人-电影-高清正版视频--爱奇艺 - iQiyi

情人 是由让-雅克·阿诺导演,Jane March,梁家辉等主演的剧情,爱情,传记电影。电影简介:1929年的越南是法国殖民地,简(珍·玛奇饰)是一个15岁的法国少女, ... 於 www.iqiyi.com -

#76.詭計情人- 電影線上看 - friDay影音

詭計情人電影線上看,沒有什麼比反映自己的樣子更可怕的。兩對相似的夫婦,令人意想不到的劇情發展…安娜和喬為了修復在他們的關係中的裂縫,因此到跟好友借的海邊的 ... 於 video.friday.tw -

#77.珍·瑪奇主演1992年法國經典電影《情人》預告+介紹

小殘: 【情人】梁家輝、珍·瑪奇主演1992年法國經典電影《情人》預告+介紹#給各地觀眾的科普和更多梁家輝下收臉書影音版:http://bit.ly/2UDH0Zk ... 於 nokoruchan.pixnet.net -

#78.City Of Angels (X情人電影原聲帶) - I Know - KKBOX

City Of Angels (X情人電影原聲帶)的歌曲「I Know」在這裡,快打開KKBOX 盡情收聽。 於 www.kkbox.com -

#79.情人L'amant (1992) 8.2 - 努努影院

情人 高清完整版资源由努努影院为广大网友收集而来,还免费提供电影情人在线观看,还同时提供情人剧情介绍、演员表、上映时间、上映地区、视频图片等影片信息。 於 www.nunuyy.top -

#80.韓影 愛上變身情人﹞觀後感用心看見愛情的模樣

片名:愛上變身情人뷰티인사이드導演:白宗烈主演:韓孝珠、上野樹里、 ... 一開始看見劇名為《愛上變身情人》,電影宣傳又充斥著多位大咖明星主演的 ... 於 iamiting1006.pixnet.net -

#81.情人- 电影- 豆瓣

情人 豆瓣评分:8.2 简介:1929年的越南是法国殖民地,一个15岁的法国少女(珍·玛奇饰)在西贡女子寄宿学校读书。每逢假期她便回家,母亲办了一所很小的学校, ... 於 m.douban.com -

#82.電影小心得:愛上變身情人The Beauty Inside - 達哥的部落格

「愛上變身情人」的故事概念是源自Toshiba與Intel合作之獲獎微電影廣告,男主角金禹鎮〈由眾多男女演員飾演〉在18歲的那天開始,發現自己每天在睡醒後 ... 於 bugmus.pixnet.net -

#83.《當男人戀愛時》與原版《不標準情人》結局差很大!被逐出家門

說到近期話題度最高的電影,絕對是台味十足的《當男人戀愛時》,4月1日上映至今票房已突破2.8億,劇中由邱澤飾演的男主角阿成,花襯衫配霹靂包、邊走邊啃甘蔗, ... 於 www.storm.mg -

#84.CinemaWorld浪漫情人電影試映會《愛狂熱場》 - Accupass

CinemaWorld浪漫情人電影試映會《愛狂熱場》. 浪漫的2月,CinemaWorld要給你最浪漫的電影,邀請幸福甜蜜的你們還有單身貴族的您,與我們一同欣賞來自世界各國的浪漫 ... 於 www.accupass.com -

#85.2021 七夕情人節電影推薦:7種戀愛+7部愛情電影 - Vogue ...

七夕情人節將近,不論你目前的感情狀態是單身、剛進入一段新的關係、離婚,或是處於這幾種之間的感情模糊地帶,在數不盡的愛情電影中,一定會有幾部 ... 於 www.voguehk.com -

#86.布萊德彼特:危險情人- 藍色電影夢

2001年,他的《危險情人(The Mexican)》只演了一個月,票房只賣了六千六百萬美金,都 ... 電影強調的是如果「兩位相愛的人一路吵不完,最後會分手嗎? 於 4bluestones.biz -

#87.從電影《雲端情人》看愛情:愛一個人,其實愛上的是自己的期待

越喜歡的電影,越不捨得去品評,這大概是我藏了《她》(台灣譯:《雲端情人》)這麼久的原因吧。看過這部片的人,想必都對電影的配色、細節的刻畫、 ... 於 buzzorange.com -

#88.以”越南”為背景的電影「情人L'amant 」(1992) @ 鴻毅旅行社的 ...

電影 ”情人”(英語:The Lover,法語:L'amant),. 是一部於1992年上映的電影,. 由克勞德·貝里製片,讓-雅克·阿諾導演,. 主演是珍‧瑪奇和梁家輝。 於 shane1963.pixnet.net -

#89.愛的浪漫詮釋[兄弟情人]From Beginning to End

[兄弟情人]是一部題材上非常吸引人的電影,從電影節的秒殺速度上面就能夠看出來。坦白講,剛看完的這個當下其實仍然再回味這部電影,因為整個觀影過程 ... 於 j10368046.pixnet.net -

#90.2021七夕情人節電影10部推薦!《真愛》系列經典必看

今天小編就來推薦幾部經典必看的愛情電影,讓大家即使待在家,也能享受一場浪漫的電影約會,趕緊把以下情人節電影片單收下吧! 於 www.beauty321.com -

#91.【雲端情人】神通情人夢當代版 - 雀雀看電影

《雲端情人》講的是我們每個人內心最私密的企盼,對於感情,大家都想要遇到一個懂得自己、欣賞自己才華的對象。電影男主角西奧多(喬昆菲尼克斯飾演)買了 ... 於 cheercut.com -

#92.《情人》影帝梁家輝大尺度情慾之作!攜手法國少女正面全裸 ...

《情人L'Amant》數位修復版將於2021年10月15日上映。 《情人L'Amant》電影劇情. 1929年法屬殖民地越南,一位十五歲的法國少女在渡輪上認識 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#93.情人- 雅克·阿诺执导电影)_百度百科

《情人》是由让·雅克·阿诺执导,珍·玛奇、梁家辉主演的爱情片。影片于1992年1月22日在法国上映。 影片根据法国作家玛格丽特·杜拉斯的自传小说改编 ... 於 baike.baidu.com -

#94.利益情人

利益情人. 2013 | 13+ | 2 小時5 分鐘 | 寶萊塢電影. 一名廣告公司的執行長在野心勃勃的門生兼戀人為了 ... 印度,印地語電影,寶萊塢電影,劇情片,浪漫片. 電影性質… 於 www.netflix.com -

#95.情人電影- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有4415個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和情人電影相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#96.愛上變身情人The Beauty Inside—最熟悉的陌生人 - 艾蜜李

這齣奇幻愛情電影展演了面對天天不同模樣的愛人所需建構的心理建設與相處後逐漸認同的過程,也在甜蜜的愛情裡加入了嚴苛的考驗,呈現出愛情的真實樣 ... 於 emilee2216.pixnet.net -

#97.特務情人:電影版 - 韓劇網

兩人不單要決擇,如何挽救整個亞洲的核爆危機,並發現勝熙竟是…… 上映日期:2010 演員:李炳憲金勝友鄭俊鎬金泰希金素妍. 特務情人:電影 ... 於 kortw.com -

#98.[討論] 梁家輝主演法國經典電影《情人》 - 看板movie - 批踢踢 ...

小殘:【情人】梁家輝、珍·瑪奇主演1992年法國經典電影《情人》預告+介紹#給各地觀眾的科普和更多梁家輝下收網誌版:http://bit.ly/2HlS2iZ 臉書影音 ... 於 www.ptt.cc