慶祝教師節活動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦任重寫的 儒生歸來:儒家網十年錄 和王淑芬的 君偉的節日報告都 可以從中找到所需的評價。

另外網站女教職員聯誼會為慶祝教師節,在覺生國際會議廳 ... - 淡江大小事也說明:由於本校致力於國際化,將活動定名為「國際美食饗宴」,加上今年適逢本校58週年,所以準備了58道佳餚。活動分為本地、外國及素食美食區,本地區有草仔粿、石花凍、肉羹等 ...

這兩本書分別來自萬卷樓 和親子天下所出版 。

國立中正大學 台灣文學與創意應用碩士在職專班 林翠鳳、李知灝所指導 許賽妍的 草屯登瀛詩社研究 (2019),提出慶祝教師節活動關鍵因素是什麼,來自於登瀛書院、草屯登瀛詩社、古典文學、詩詞吟唱、自度曲。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 黃秀政、吳政憲所指導 蔡明賢的 戰後臺灣的再中國化(1945-1991) (2016),提出因為有 去日本化、再中國化的重點而找出了 慶祝教師節活動的解答。

最後網站情人节主题活动策划方案 - 工作总结則補充:情人节主题活动策划方案栏目给大家带来大量2023情人节主题活动策划方案、情人节主题活动策划方案 ... 学校圣诞节活动主题策划方案 ... 教师节主题活动的方案策划六篇.

儒生歸來:儒家網十年錄

為了解決慶祝教師節活動 的問題,作者任重 這樣論述:

作為中華文化主幹並深深楔入中華民族生命形態塑造的儒學,在經歷了近代的跌宕起伏後也隨著時代變遷恢復生機回歸社會。中國大陸儒學傳承者們則開始從儒家文化系統與吾土吾民的精神生活、與國家國族建構的內在關係出發來理解把握其意義,探索其當代功能及實現形式,在問題意識、學術範式和經典譜系等方面都形成了具有自己時代特徵的成果,並引起方方面面的關注。儒家網不僅是對這一成果集中展示的平臺,也是這一文化復興運動的重要參與者。本書詳細介紹了儒家網在當下儒家復興中所處的位置和所起的作用,意在通過瞭解儒家網的發展歷程,推動傳統文化創造性轉化,促進儒家復興與中華民族復興的同頻共振,以對今後儒學的良性

發展起到推動作用。

慶祝教師節活動進入發燒排行的影片

#新和國小 舉辦 #教師節 慶祝活動,感謝老師們的辛苦與付出,除了有國樂團的精彩演奏外,家長會也準備了花束和謝禮,表達感恩之意,另外還有鼓樂團的快閃演出,一同祝福全天下老師們教師節快樂。

草屯登瀛詩社研究

為了解決慶祝教師節活動 的問題,作者許賽妍 這樣論述:

草屯登瀛詩社研究許賽妍摘要「草屯登瀛詩社」前身原為「六人雅集」,是由草屯詩歌愛好者許賽妍、林東霖、陳萬金、徐炎村……等聯合組成。因感念地方士紳、先賢捍衛漢文化之不易,當今教育體系朝向多元發展,古典文學式微,而興起扶危濟衰之念想而創立,並徵得時任草屯「登瀛書院」主任委員洪敦仁先生的大力支持,允將詩社納入書院附設管理。並推許賽妍為社長、徐炎村擔任副社長兼掌財政、林東霖任執行長、該詩社附設於登瀛書院,是當今草屯鎮唯一的傳統詩社,創社至今僅僅十年,沒有龐大的人員背景及經費,卻能在臺灣詩壇中尤其在詩作、及詩詞吟唱的方面獨樹一格的展現,能見度超乎想像。本論文係以草屯登瀛詩社為範疇,根據草屯登瀛詩社成立十

年的運作及其特色做全面的研討,全文共分六章,茲將綱目內容簡述如下第一章「緒論」,說明研究動機與目的、文獻回顧、研究方法與困難。第二章「詩社成立的背景」,說明清代南投文教的發展、南投詩歌文學的發展、登瀛書院的建立與發展。第三章「草屯登瀛詩社的成立」,介紹登瀛詩社的前身—六人雅集,並講述草屯登瀛詩社與登瀛書院主祀之文昌帝君的因緣,及詩社的組織編制與經費運用。第四章「草屯登瀛詩社的活動與成果」,介紹登瀛詩社承辦的登瀛詩獎、登瀛吟唱比賽和推廣書院文化的過程中的特色及亮點。第五章「登瀛詩社詩詞吟唱自度曲」,說出臺灣當代詩詞吟唱常見的吟調並將詩詞吟唱的普遍定義再增列一條「吟唱」,探討詩詞吟唱曲譜創作研究,

及提出平上去入四聲在曲譜中的表現手法。第六章「結論」總結全文。呼籲政府的相關部門,能夠適度的對傳統文化的重視與復興。最後冀望在當今教育部門落實母語十二年國教的同時,於編輯相關課本之際,能加重以研讀古典詩、詞、文章的文讀音甚或古詩詞吟唱之比率,以達文、白並進的優質學習素養效益。關鍵詞:登瀛書院、草屯登瀛詩社、古典文學、詩詞吟唱、自度曲

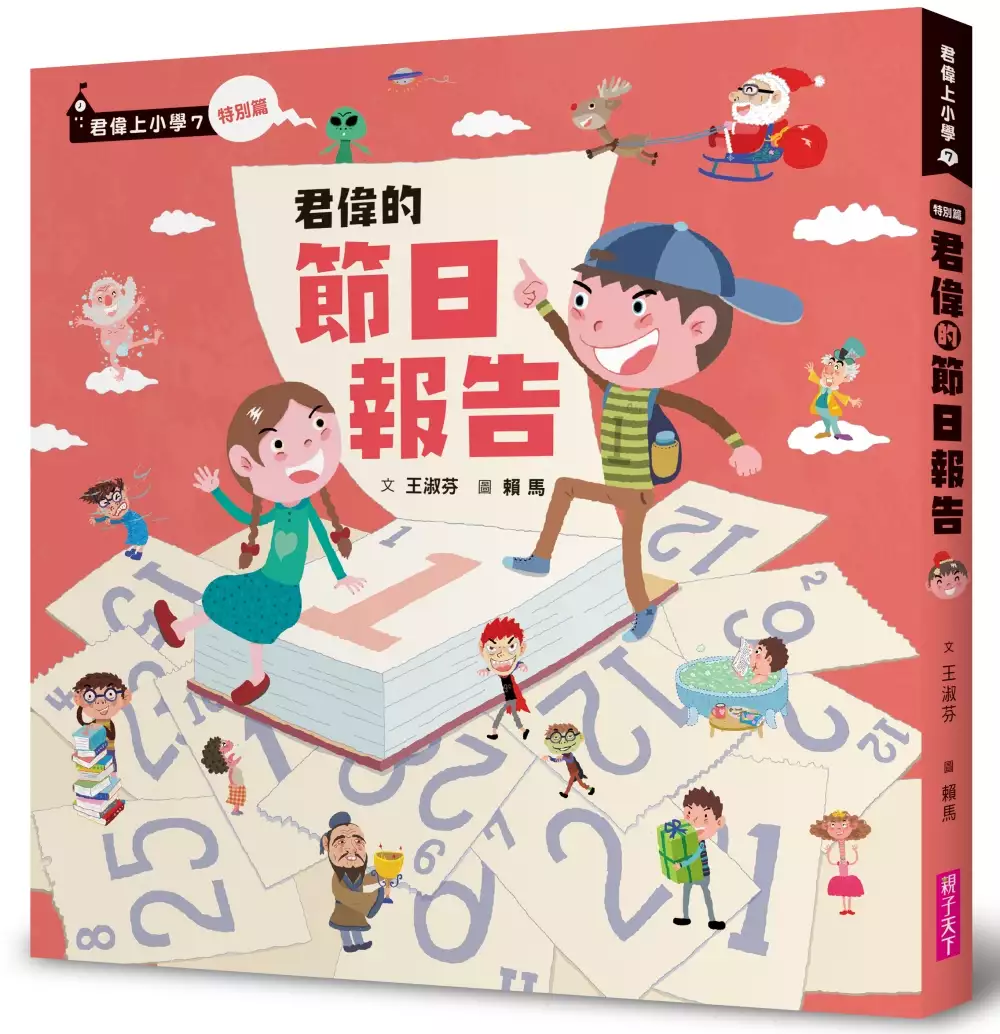

君偉的節日報告

為了解決慶祝教師節活動 的問題,作者王淑芬 這樣論述:

★最強凍齡小學生張君偉回來了!★ 人氣天后王淑芬X幽默天王賴馬, 史上最長銷讀校園故事【君偉上小學】最新力作 獻給曾經是、目前是、即將是小學生的每一個讀者! 這次,張君偉要帶大家去認識千奇百怪的世界節日, 究竟永晝日、世界大笑日、浴缸讀書日、國際標準日…… 到底在紀念什麼呢? 現在就跟著張君偉、逗趣的同學們和面惡心善的暴龍老師, 一起去發現22個好玩又有意義的世界各地節日吧! 【君偉上小學】勾起大人們的兒時回憶,也給予孩子無限的未來展望。 君偉的校園生活每天發生好多稀奇古怪、新奇有趣的事, 編織成

一段歡樂又難忘的童年回憶~ 這次,張君偉和同學、家人一起數算世界上千奇百怪的各種節日, 發現有些節日人人知曉,像是植樹節、教師節和聖誕節, 也有為了紀念而設立的節日,還有臺灣獨有的「颱風假」……等。 在開心慶祝節日之餘,你知道嗎?每個節日都有它存在的意義哩! 本書精選12個月裡22個特殊節日, 介紹與科學、社會、哲學、文化、數學、歷史等跨域的節日背景知識, 有達爾文節、永晝日、國際無子日、我愛寫作日…… 其中還有強調不要紀念什麼、無所事事的「沒有節」存在? 最新鮮刺激的校園、最酷炫的老師、最搞怪爆笑的同學

, 在汲汲營營的時代,有和沒有之間的意義是什麼? 每一種節日背後思考又怎麼影響我們的日常呢? 一起和張君偉與同學、家人逗趣的討論中認識這些節日,學習各種知識吧! 本書關鍵字: ◎無注音,適合8歲以上閱讀 ◎教育議題分類:人權、生涯發展、環境 ◎學習領域分類:語文、社會、藝術與人文、綜合活動 本系列共7冊: 1.《一年級鮮事多》 2.《二年級問題多》 3.《三年級花樣多》 4.《四年級煩惱多》 5.《五年級意見多》 6.《六年級怪事多》 7.《君偉的節日報

告》 本書特色 ●特色1人氣天后王淑芬X幽默天王賴馬聯手合作,幽默指數破表 ●特色2自然、環境、歷史、文化、數學、哲學探索、思辯訓練,跨域學習一把抓! ●特色3 幽默風趣爆笑的情節故事,讓人身歷其境,忍不住一直看下去。 ●特色4每篇附有知識Box,閱讀過程也能一起補充生活節日必備知識! ●特色5取材貼近兒童生活經驗,容易獲得小讀者共鳴 得獎紀錄 君偉上小學系列曾榮獲 ★教育部性別平等教育優良讀物 ★文建會台灣兒童文學一百選 ★好書大家讀年度最佳讀物獎 ★新聞局中小學優良課外讀物

★中時開卷、聯合報讀書人推薦好書 ★橫掃三大通路排行榜,榮登博客來、誠品、金石堂年度暢銷書 名人推薦 童書作家 王文華 臺北市永安國小校長 邢小萍 童書作家 林世仁 彰化縣二林鎮原斗國中小國小部 林怡辰 國立東華大學教育與潛能開發學系副教授 林意雪 臺灣兒童閱讀學會資深講師 徐永康 熱情推薦 好評推薦 哇!長知識了!原來有這麼多奇妙的節日,聽君偉說說新奇或有趣的由來喔!~ 臺北市永安國小校長邢小萍 王淑芬和賴馬老師的力作,介紹「沒有節」

等有趣的22個節日,童言童語,幽默風趣、富含各類知識,大力推薦!~彰化縣二林鎮原斗國中小國小部 林怡辰 我們注意和慶祝什麼,常是被媒體及網路主導的。透過君偉的校園生活,一起來認識非主流及主流的節日…以及不固定的「颱風日」吧。~國立東華大學教育與潛能開發學系副教授 林意雪 《君偉上小學》推出特別篇?真是太厲害!期待未來多一個親子共讀的「君偉日」!~童書作家 林世仁

戰後臺灣的再中國化(1945-1991)

為了解決慶祝教師節活動 的問題,作者蔡明賢 這樣論述:

戰後臺灣省行政長官公署制定「去日本化」與「再中國化」政策方針,包括改正街道名稱、地名與國籍,查禁日本圖書、電影,禁絕日文報紙,學校中禁用日語,學校教員須受大量的「中國化」教育。國語運動中創辦《國語日報》,鼓勵恢復方言,但社會上仍需使用日文而主張緩禁。二二八事件中展現「去日本化」與「再中國化」下的文化衝突,事件出現「日本化」復辟現象,官方多主張加強「中國化」教育;在派系鬥爭中,批鬥蔣渭川和林獻堂為「御用紳士」,符合「去日本化」的政治正確原則;學校師生不少人參與事件,事件後「中國化」教育繼續加強,展現國家機器對教育的宰制。 從臺南延平郡王祠到神社的改建,到每年祭祀鄭氏的盛況,當局明顯利用鄭

氏意象教化人民;鄭氏登陸300周年祭典的「復臺」與「開臺」之名,涉及到「中國化」意識形態;臺北與臺南搶建鄭氏銅像,反映其民族大義精神作為世人榜樣;其意象也涉及「反共」與「反殖民」立場,當局不斷建構鄭氏精神與「反攻大陸」的連結,為達「中國化」政治目的而濫用鄭氏意象。神社背後代表「日本化」精神,戰後神社更改其地目、產權與用途,多數神社都改建成忠烈祠;1970年代外交困局,也藉由去除神社「日本意象」來宣揚民族精神,建構「太原五百完人」忠烈之形象,拉近臺灣與國共內戰的連結,「遙祭黃陵」儀式作為忠烈祠場域中的政治操控;1969年3月臺北市完工的國民革命忠烈祠,可作為忠烈祠建物「中國化」之代表,臺人武裝抗

日之烈士如余清芳等都列進入祀名單。 國民黨與蔣中正都重視民族精神,1950年代繼續進行「去日本化」,包括學校、建物、街路名稱與文書票據等,公務機關禁用日語,此時屢頒民族精神教育原則,獨尊「中國文化」和「黨化教育」;各級學校的教科書無論是國語文、史地等都充斥「黨化教育」,教導學生「做一個堂堂正正的中國人」,高中增設中國文化基本教材,初中增設書法練習,以「中國文化」的素養,教導學子認同中國傳統儒家思想和文化。中共文革後,臺灣發起中華文化復興運動,「中國化」達到頂峰,並結合國民生活凝聚意識;退出聯合國時發起「莊敬自強」運動,1970年代電視台方言節目屢遭捍衛國語者批判,制定節慶、國旗、國歌與國父蔣

公遺像的規定,明文規定看電影前必須先唱國歌;利用「孔子」意象營造中國儒家文化至上,制定孔子誕辰紀念辦法,1970年代重視儒家傳統,臺北、臺中與高雄孔廟都重建或興建,臺人姓氏祖籍溯源能反映「臺灣人為中國人」,中華文化復興運動也重視傳統漢人的民俗技藝。 解嚴前黨外運動質疑「中國化」政策,批判孔子、教科書與國語運動,形成「中國化」與「去中國化」的辯證關係,1980年代的「臺灣結」與「中國結」議題,反映國人不滿獨尊「中國化」;1991年6月解除看電影前唱國歌的規定,民主化改革初步成功;1981年11月行政院文化建設委員會成立,中華文化復興運動出現轉向,將傳統的民俗技藝轉化成「復興中華文化」或「文

化中國化」的精神,「本土化」開始與「中國化」合流,另外1991年3月「中華文化復興運動推行委員會」改組成「文化總會」,同年底國民大會全面改選,都象徵「中國化」政策的結束。過去「日本化」與「本土化」立場都曾與「中國化」衝突,多元化的臺灣社會能使三者並行不悖,「中國化」與「本土化」不必然代表統獨立場。

慶祝教師節活動的網路口碑排行榜

-

#1.教師節慶祝活動 - 臺北市溪山實驗國民小學

溪山國小九十三學年度教師節慶祝活動計畫. 一、主題:一沙一世界、一葉一祝福~共同 ... E. 全校師生與作品合影,並帶領學生高喊:「祝老師心想事成、教師節快樂」。 於 163.21.217.141 -

#2.慶祝教師節活動豐富多彩 - 華文西貢解放日報

至於高年級的同學,他們也和低年級同學一樣。在壁報上貼滿了同學們的作文及書法,壁報的四周也畫上一些關於教師節的圖畫,並寫上對老師祝福的句子。每班 ... 於 cn.sggp.org.vn -

#3.女教職員聯誼會為慶祝教師節,在覺生國際會議廳 ... - 淡江大小事

由於本校致力於國際化,將活動定名為「國際美食饗宴」,加上今年適逢本校58週年,所以準備了58道佳餚。活動分為本地、外國及素食美食區,本地區有草仔粿、石花凍、肉羹等 ... 於 events.tku.edu.tw -

#4.情人节主题活动策划方案 - 工作总结

情人节主题活动策划方案栏目给大家带来大量2023情人节主题活动策划方案、情人节主题活动策划方案 ... 学校圣诞节活动主题策划方案 ... 教师节主题活动的方案策划六篇. 於 m.gz85.com -

#5.臺南市崇明國小111 學年度慶祝教師節活動計畫

臺南市崇明國小111 學年度慶祝教師節活動計畫. 一、 目的:. 1. 提倡尊師重道之風氣,培養學生感謝師恩之精神。 2. 鼓勵學生適切表達對老師平日辛苦教導之敬意,發揚 ... 於 www.cmes.tn.edu.tw -

#6.庆祝教师节活动方案 - 论文范文

庆祝教师节活动 方案1一、活动主题:岁月如歌,感念师恩二、活动目的:在一年一度的教师节即将来临之际,号召学生写下最美的文字献给最敬爱的老师, ... 於 m.fwsir.com -

#7.慶祝教師節活動

慶祝教師節活動. loading icon. / 校內活動 / 慶祝教師節活動. 於 www.ccvs.ntpc.edu.tw -

#8.教師節創意活動方案兩種慶祝安排各有所長 - 人人焦點

進一步推進師德建設,在全校營造尊師重教的氛圍,弘揚尊師重教的良好風尚,激勵廣大教師熱愛教育事業,積極進取,開拓創新,推動學校各項事業的全面發展,. 於 ppfocus.com -

#9.曬出對老師的感謝今年教師節定位為「2018曬曬教師節」

教育部今年委請台灣家長教育聯盟辦理教師節敬師活動「2018曬曬教師節」, ... 另一徵件活動創意黑板畫,徵件主題同樣以「慶祝教師節」為主,希望學生 ... 於 www.chinatimes.com -

#10.校长智慧哪里来 - Google 圖書結果

二是开展一系列文化体育活动。如三月份“学雷锋”活动,四月份“书香校园读写大赛”,九月份“庆祝教师节”,十月份“祖国颂诗朗诵”等,从而丰富师生文 化生活,增强校园文化氛围。 於 books.google.com.tw -

#11.嘉義市110年慶祝教師節活動敬師餐會

嘉義市110年慶祝教師節活動敬師餐會 ... 教育奉獻獎的嘉義市垂楊國小附設幼兒園退休教師何香蓮老師,以及國中小特殊優良教師及幼兒園優良教保服務人員、服務滿40年以上 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#12.庆祝教师节图片 - 觅知网

涵盖庆祝教师节广告设计、摄影图片、banner背景、插画元素等各种应用场景供您使用。 卡通人物教师节送花教师黑板儿童插画海报素材. 於 www.51miz.com -

#13.华侨大学年鉴(2014) - 第 296 頁 - Google 圖書結果

形式,面向社会开展“文化之旅”中国文化开放日活动。9 月开展“九皇斋节”中国文化体验 ... 承办第二届仰光汉语教师技能大赛。9 月 10 日,福星孔子课堂承办庆祝教师节晚会, ... 於 books.google.com.tw -

#14.教师节学校活动方案精选15篇 - 范文资料网

1、组织参加9月6日下午2:40在--剧院举行的“xx区基础教育发展大会”。 参加人员:学校部分行政等xx位教师。 9月10日上午学校开展庆祝教师节活动。(工会、 ... 於 www.ahsrst.cn -

#15.泰國清邁地區華文學校聯合慶祝教師節活動|亞洲 - 僑務電子報

泰國清邁地區華文學校聯合釋奠至聖先師祭孔大典暨慶祝教師節活動於日前假清邁新寨村三愛中學隆重舉辦,大谷地村華興中學協辦,由駐泰國辦事處指導, ... 於 ocacnews.net -

#16.昆士蘭歡慶教師節活動僑界感謝教師無私奉獻

為慶祝2022年教師節,並感謝昆士蘭地區華語文教師的奉獻及辛勞,駐布里斯本辦事處於9月25日中午假新竺餐廳舉辦「慶祝教師節聯歡會活動」, ... 於 www.epochtimes.com -

#17.慶祝教師節活動 - 社區照顧關懷據點

教師師感謝狀 慶祝教師節活動團照 ... 活動日期:111/09/27. 內容:. 感謝授課教師,帶領社區長者活出快樂,健康在地安老,熱心奉獻。 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#18.慶祝教師節普中敬師奉茶謝師恩 - 人間通訊社

圖說:為迎接即將到來的教師節,普門中學9月27日在風雨球場舉辦教師節奉茶活動,透過獻上一杯清茶,傳達對老師的感謝。 人間社記者李生鳳攝. 於 www.lnanews.com -

#19.Zhonghua Minguo nian jian - Google 圖書結果

(四)臺灣省各界紀念孔子誕辰暨慶祝教師節大會,在臺中市中興堂舉行, ... 中央及省市政府祭祀情形與民間重要活動概述如左:七十八年九月二十八日爲孔子二五三九週年聖誕。 於 books.google.com.tw -

#20.清明节活动策划方案最新清明节活动方案4篇 - 查字典作文网

1、各班主任、学科教师要高度重视此项活动,认真组织学生参加。 2、所要材料按时、保质保量上交学生工作处。 清明节活动方案2023【篇4】. 国家将 ... 於 zuowen.chazidian.com -

#21.二甲的班級網頁- 109.09.21慶祝教師節活動~畫我老師

109.09.21慶祝教師節活動~畫我老師. 活動剪影 · 110 學年度二甲大家庭; 2a 於2020-09-21 發布,已有203 人次閱讀過. 活動日期:2020-09-21. 活動地點:校園孔子聖像前. 於 www.utps.cyc.edu.tw -

#22.慶祝教師節活動

慶祝教師節活動. loading icon. / 慶祝教師節活動. 111學年度家長會慶祝教師節活動_221102_0.jpg. 111學年度家長會慶祝教師節活動_221102_1.jpg. 111學年度家長會慶祝 ... 於 www.kmvs.km.edu.tw -

#23.教師節活動實施計劃 - Loxa 教育網

高雄縣仁美國小100年度慶祝教師節活動實施計畫. 壹、依據:教育部100年「友善校園訓輔計畫」. 壹、 目的:. 一、 頌揚偉大的教育家---孔子有教無類、因材施教的教育 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#24.迎向彰化建縣300年彰化縣各界新春團拜 - 風傳媒

... 彰化縣政府於1月30日上午在縣府中庭舉行彰化縣各界112年新春團拜活動, ... 期盼藉由新春團拜活動,凝聚同仁向心力,表達慶祝及迎接新的一年之 ... 於 www.storm.mg -

#25.各國慶祝、台灣孔廟活動一次看!教師節其實不是為了紀念孔子?

而教育部配合教師節弘揚師道,訂9月份為敬師月,在教師節也很適合以卡片、小禮物獻上對老師的祝福之語。 教師節由來. Tatler Asia. 9月28日教師節由來、 ... 於 www.tatlerasia.com -

#26.正修科技大學進修部101學年度慶祝教師節活動實施計畫

正修科技大學進修部108學年度教師節-親師小語活動實施計畫. 一、目的: 配合教師節活動,邀請同學提供與班級導師(任課老師)合照相片並以文字表逹對老師的祝福,藉此 ... 於 120.118.228.134 -

#27.庆祝教师节教师节活动方案推荐 - 第一星座网

教师节 是学生们感谢老师的日子,是一个值得庆祝的日子,学校会做出一些庆祝活动,让师生们能够交流互动,加深师生感情。那么,本期的老黄历就带大家一起来看看教师节 ... 於 3g.d1xz.net -

#28.江蘇慶祝教師節系列主題活動拉開大幕

9月4-5日,省教育廳主辦的《“桃李芬芳”——2020年江蘇省慶祝教師節主題活動》在南京錄制。本次教師節活動集中展現了我省廣大教師助力打贏新冠肺炎疫情防 ... 於 js.people.com.cn -

#29.東方設計大學教師節舉辦敬師感恩活動

第一個活動是由每班製作卡片贈給導師,另則是在校生寫完寄給昔日的國中或高中職老師以增進學生敬師愛師觀念。東方設計大學也在今天舉辦「慶祝教師節敬師感恩活動」。 於 www.tf.edu.tw -

#30.111學年度教師節慶祝系列活動實施計畫~ - 台北市立西松高中

臺北市立西松高級中學111學年度教師節慶祝活動實施計畫 一、依據 本校111學年度學務處工作計畫。 二、目的 為了培養學生感恩教師之心、增進師生之間的情誼及闡揚我國 ... 於 www.hssh.tp.edu.tw -

#31.高雄市湖內區明宗國民小學- 活動剪影

106.09.26慶... IMG_7517.JPG IMG_7522.JPG IMG_7529.JPG IMG_7536.JPG IMG_7547.JPG IMG_7550.JPG IMG_7552.JPG IMG_7555.JPG IMG_7565.JPG IMG_7569.JPG IMG_7572.JPG IMG_7577.JPG IMG_7583.JPG IMG_7586.JPG IMG_7589.JPG 於 school.kh.edu.tw -

#32.教师节_百度百科

由于教师节并非中国传统节日,所以各地每年都会有不同的庆祝活动,没有统一、固定的形式。 政府、学校方面,有举行教师节庆祝表彰大会,为教师颁发奖金、证书;有组织学校 ... 於 baike.baidu.com -

#33.教師節由來、各國慶祝方式一篇帶你看 - 工商時報

當我們都認為教師節是為了是紀念至聖先師孔子,藉此感謝其為教育的貢獻及 ... 家長會聯合為老師們準備活動或小禮物,在謝師週的最後一天也會舉辦一個 ... 於 ctee.com.tw -

#34.- 彰泰國中110學年度教師節慶祝活動

配合強化彰泰品德教育, 即日起自9/24(五),為感謝老師無怨無悔的付出,期望透過教師節『敬師感恩』活動,表達對老師的感謝與祝福。 特別舉辦「教師節感恩卡」活動, ... 於 www.ctsjh.chc.edu.tw -

#35.中市慶祝教師節優惠活動51家業者共襄盛舉 - 新一代時報

【記者李瑞華/台中報導】歡慶一年一度教師節,感謝教師們長期為莘莘學子付出,台中市政府教育局與藝文、旅遊、住宿、餐飲、休閒娛樂、零售業及手作文 ... 於 www.agesnews.com -

#36.北京联合大学年鉴(2015) - Google 圖書結果

年内校工会举行“三十而立话责任”主题生日会,青年教职工风采展示等青年活动。(李秀婷李壮)【庆祝教师节系列活动】9月,校工会举办系列活动开始庆祝第30个教师节。 於 books.google.com.tw -

#37.各國教師節大不同!台灣教師節由來介紹 - MindDuo親子共讀

在教師節當天,所有的學校都放假一天,所以通常會在教師節的前一天慶祝。除了對老師表達感謝心意之外,學校也會舉辦各種活動,學生們也只要上半天課。 於 mindduo.benq.com -

#38.教师节庆祝活动 - 短美文网

教师节庆祝活动 · 1、颁奖嘉宾:校长和联校领导 · 2、礼品准备:孙泽良、姚小凤(鲜花、气球、礼物) · 3、礼品运输:刘先武、黎正林 · 4、主持、串词撰写: ... 於 www.duanmeiwen.com -

#39.臺灣歷史上的選舉:學術討論會論文集 - Google 圖書結果

由救國團學生活動中心順利轉型為學生會的 ... 聯盟等團體與教師團體大學教育改革促進會共同組織新大學法行動聯盟,發起「新大學法」、「慶祝教師節、建設新大學」遊行, ... 於 books.google.com.tw -

#40.教师节活动主题教师节活动策划方案 - MAIGOO

4、学生庆祝教师节活动. 组织专题班会、教师座谈会;向任课教师赠送贺卡、贺词或节日礼物;组织庆教师节字、画展览;组织志愿者结合值周学生清扫家属院环境卫生;到离 ... 於 m.maigoo.com -

#41.為慶祝2021年教師節並感謝大布里斯本地區華語文教師的奉獻 ...

Pictures. no description. 為慶祝2021年教師節並感謝大布里斯本地區華語文教師的奉獻, 昆士蘭台灣中心9月25日下午舉辦敬師活動. 於 www.roc-taiwan.org -

#42.Happy Teachers'Day」精忠國小歡度教師節慶祝活動 - 威傳媒

精忠國小將校本課程SDGs(聯合國永續發展目標)融入教師節慶祝活動,今年教師節特別以「師恩深似海—Happy Teachers' Day」為主題:老師的愛就像大海 ... 於 www.winnews.com.tw -

#43.教师节活动方案:创意活动点子,建议收藏!

每一年9月10日的教师节活动,都会有园长、教师、孩子和家长共同参与. 今天是为应景和创意,和大家分享几个创意活动庆祝教师节。 一、传统倡议类. 於 www.huodongju.com -

#44.全球教師節由來、習俗活動、各國日期懶人包 - ShopBack

每年的9月28日是台灣的教師節,在這天,學生們都會準備貼心的禮物、卡片送給老師,有些和老師感情特別好的班級也會特地相約到餐廳用餐慶祝。台灣教師節在1952年頒訂, ... 於 www.shopback.com.tw -

#45.1020927實踐國小慶祝教師節活動採訪通知 - 臺北市政府教育局

臺北市文山區實踐國民小學敬師慶祝活動採訪通知請轉交文教記者地址:臺北市文山區 ... 等,讓全校學生找老師問答案,猜出照片是誰,並於教師節慶祝大會上公布謎底。 於 www.doe.gov.taipei -

#46.教師節最新報導 - PeoPo 公民新聞

慶祝928教師節~竹村國小師生同歡,向孔子獻上“愛的最敬禮”~ ... 建國科大響應漂書活動教師節師生捐書做公益 ... 彰化郵局慶祝教師節活動學子手寫明信片謝師恩. 於 www.peopo.org -

#47.庆祝教师节活动方案 - 沪江网校

六、教师节前一天活动流程如下: 1、清晨,校园插上彩旗。 2、课间操时间,全体师生集合操场,广播播放《每当我走过老师窗前》学生大合唱。小主持人上台主持,全体学生唱歌 ... 於 m.hujiang.com -

#48.各乡镇、学校举办教师节庆祝活动 - 腾讯网

9月9日,红椿中心小学开展了庆祝第37个教师节表彰暨座谈会。 田校长向全体教师送上节日的祝福,宣读了在教育教学、班级管理、民族团结教育等方面取得优秀 ... 於 new.qq.com -

#49.萬榮鄉表彰愛心模範教育人員暨慶祝教師節活動

萬榮鄉教育會辦理110年度慶祝教師節活動,以簡單隆重地方式舉行,首先表揚各校愛心模範教育人員各1名,以獎勵受獎者在學校服務期間無私的付出與用心,讓全校師生有感於 ... 於 each.hlc.edu.tw -

#50.中市慶祝教師節優惠活動51家業者共襄盛舉

歡慶一年一度教師節,感謝教師們長期為莘莘學子付出,台中市政府教育局與藝文、旅遊、住宿、餐飲、休閒娛樂、零售業及手作文創共51家知名企業及店家 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#51.教師節活動

直接使用世界教師日作為教師節。 參見维基共享资源中相关的多媒体资源: 教师节世界教师日教师节日教育教育家註釋^ 1931年發起建立時日期原為6月6日, 1932年被政府教育部 ... 於 759755846.leoclubmonza.it -

#52.110學年度生命教育融入慶祝教師節敬師感恩活動實施計畫

詳如附件,請參閱。 * 主題名稱:「2021教師節感恩敬師活動~溫心感謝!」 * 活動一:貼在你心裡的話. 1.時間:9月22~28日. 2.方式:在行政大樓川堂前放便利貼供國高中 ... 於 dnsh.ylc.edu.tw -

#53.教师节庆祝活动 - 励志一生

教师节庆祝活动 ... 一、活动思想:. 今年9月10日是我国第二十九个教师节,为发扬光大尊师重教传统,进一步推进师德建设,弘扬尊师重教的良好风尚,激励广大 ... 於 www.lz13.cn -

#54.慶祝教師節鳳岡國中與花蓮富源國中跨校交流 - 新竹縣政府-社會處

新竹縣鳳岡國中與花蓮縣富源國中,同為教育部有效教學基地學校,在教育部課綱審議委員林文虎老師的推薦下於教師節前最後一上課日(9/26),進行跨縣市交流活動。 於 social.hsinchu.gov.tw -

#55.基隆市成功國民小學97學年度教師節敬師活動計畫

附件二. 愛的徵文, 9/14~9/18, 不限地點, 將對老師的感謝以文字表達並將優秀作品刊登在「閱讀成功」, 輔導室, 說明三. 教師節. 慶祝活動. 9/28(一). 8:05~8:35. 於 jweb.kl.edu.tw -

#56.慶祝教師節新北市府與店家推出各項優惠 - 華視新聞

歡慶一年一度教師節,為回饋平日辛苦教學的老師,新北市政府延續每年九月「新北就是愛老師」活動,與許多知名企業及廠商合作,只要憑教師證通通可享 ... 於 news.cts.com.tw -

#57.教師節的由來、日期與各國慶祝方式帶你一次了解! - 親子天下

各國的教師節慶祝活動 · 日本:每天都是教師節 · 南韓:5月15日 · 泰國:1月16日 · 新加坡:9月第1個星期五 · 印度:9月5日 · 美國:5月謝師週 · 法國:12月25日. 於 www.parenting.com.tw -

#58.師生攜手,實現教學美景– 109年度教師節活動慶祝花絮

師生攜手,實現教學美景– 109年度教師節活動慶祝花絮 ; 1 · 2 · 3 ; 教育學系 · 教育心理與輔導學系 · 教育心理與輔導學系 ; 張宜君助理教授 · 林旻沛副教授 · 許禕 ... 於 ctld.ntnu.edu.tw -

#59.北京大学年鉴(2011) - Google 圖書結果

... 在2010年庆祝教师节大会上的讲话。 ... 迎接2011年新年联欢活动。2010年12月24日,体育教研部迎接2011年新年联欢晚会在博雅会议中心举行。体育教研部的在职教职工、 ... 於 books.google.com.tw -

#60.教師節到來嘉義黎明國小發「敬師券」讓孩子表達感恩 - 自由時報

黎明家長會長莊蕾雲說,教師節只紀念不放假後,教師節意義慢慢被淡忘,舉辦教師節慶祝活動教育學生心存感謝、感恩惜福,藉活動喚起孩子對老師的尊重。 於 news.ltn.com.tw -

#61.111年度928教師節活動 - 桃園市教育產業工會

會員福利 ; 111年度928教師節有獎徵答抽獎活動【中獎名單公告】, 2022-10-14 ; 感謝會員參加111年「陽光、親子928」健行活動慶祝教師節,本會加碼辦理【928教師節有獎徵答 ... 於 www.teu.org.tw -

#62.老師教師節快樂!教師節由來/活動/各國 ... - Yahoo奇摩新聞

每年9 月28 日是台灣慶祝教師節的日子,不過這是後來才修定的日期,而且各國教師節日期、慶祝方式都有所不同,除了各國訂定日期外,還有許多國家是 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#63.國立嘉義特殊教育學校111 學年度教師節敬師週感恩活動實施計畫

一、目的:. 1. 透過教師節活動,培養學生主動關懷週遭的人、事、物,從而能與他人建立深厚的感情。 2. 透過教師節活動的安排,讓學生勇於表達對教師及校內照顧輔導 ... 於 www.cymrs.cy.edu.tw -

#64.苗栗縣108年度慶祝教師節活動9月18日假苗栗市千璽會館辦理

跳到主要內容. 苗栗縣政府教育處. 民眾版. :::民眾版 | 縣長信箱 | 教育人員版 | 網站導覽 | 系統登入 | 舊網. 選單. ::: 最新消息公告. 於 www.mlc.edu.tw -

#65.教師節感恩活動 - 東明國小

一年一度的教師節又來囉!在這個感謝老師的節日中,本校規劃富含感恩意義的慶祝活動,來感謝教師為教育事業所做的貢獻與努力。 學校發感謝小卡給學生,讓學生寫下自己 ... 於 dmes.tc.edu.tw -

#66.开学典礼活动总结汇编15篇 - 聚优网

在前期准备中,教职员工的工作态度良好,充满激情与热忱,工作效率高,实属学校之大幸! 第四,查漏补缺,寻找不足之处:. 开学典礼暨庆祝教师节的活动虽然 ... 於 www.jy135.com -

#67.2023行事曆-人事行政總處112年行事曆

端午節(6/22)放假一日,彈性放假(6/23),共放四天(6/22~6/25),6/17(六)補上班 ... 教師節(9/28) ... 第五條下列節日,由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動: 於 www.319papago.idv.tw -

#68.敬師謝師教育部9月敬師月敬師活動開跑

彰化縣政府,為勉勵及表揚默默耕耘,在教育領域盡心盡力之教師們,特別舉辦「103年度慶祝教師節表揚資深暨特殊優良教師大會」,公開表揚縣內特殊優良教師、服務滿20、30及 ... 於 www.edu.tw -

#69.慶祝教師節的活動方案- 三度知識 - 三度漢語網

4.製作活動海報“教師節微祝福”的噴繪展板***周朱峰負責***。 5.鮮花、證書等*** 負責***。 6.大螢幕、背景音樂*** ... 於 www.3du.tw -

#70.慶祝教師節,眾家廠商共襄盛舉 - 教育家網站

106年慶祝「教師節」優惠活動優惠廠商陸續增加中,各項優惠措施以各廠商/店家實際公布內容為準,詳細資訊請洽教育家部落格專 ... 於 teachersblog.edu.tw -

#71.110年教師節慶祝活動

110年教師節慶祝活動. 2021-09-28 by webmaster. 各單位獻唱歌曲給敬愛的 老師師母. 財團法人天祥宇宙聖道基金會. 133 subscribers. 110年教師節慶祝活動. 於 www.tendshine.org -

#72.110年度928教師節有獎徵答活動 - 桃園市教育產業工會

首頁 會員福利 慶祝教師節活動 110年度928教師節有獎徵答活動. 會員福利. 福利廠商 · 優惠券團購. 慶祝教師節活動. 110年度928教師節有獎徵答活動 ... 於 www.teutw.org.tw -

#73.庆祝教师节(共10篇) - 作文

接下来就是同学们表演精彩的节目。然后,每一个同学都向老师说几句肺腑之言并献上给老师的礼物。教师节的活动就在欢声笑语中结束了 ... 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#74.【2022行事曆(民國111年)】一張表秒懂國定假日,連假補班 ...

9/6關鬼門、9/7白露、9/23秋分、9/28教師節。 ... 第5 條 :下列節日,由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動:一、道教節:農曆一月一日。 於 lovefree365.pixnet.net -

#75.臺大教學傑出教師的故事 8 - 第 150 頁 - Google 圖書結果

(李達源/提供) □李達源桃李滿天下,學生們一起參與慶生暨慶祝教師節活動。(李達源/提供). □李達源邀請Prof. Dean Hesterberg合授土壤化學特論,進行國際學術交流。 於 books.google.com.tw -

#76.【2023行事曆】人事行政局112年行事曆出爐!|休假攻略、補 ...

二、和平紀念日:由有關機關、團體舉行紀念活動,放假一日。 ... 第五條下列節日,由有關機關、團體、學校舉行慶祝活動: ... 七、教師節:九月二十八日。 於 wisdom-life.in -

#77.Google Doodle 作品

2017 年情人節(第4 天) · Celebrating Bubble Tea · 更多Doodle 詳細資訊 · 搜尋「珍珠奶茶」 · Celebrating Bubble Tea. 2023年1月29日. 於 www.google.com -

#78.【活動成功】高教產927慶祝教師節阿公店健走活動圓滿成功

內容, 【活動成功】高教產927慶祝教師節阿公店健走活動圓滿成功,感謝會員踴躍支持和參與,也祝大家教師節快樂! ○文:李賢能(高雄市教育產業工會 ... 於 www.keu.org.tw -

#79.慶祝教師節古城系列活動歡慶 - 金門縣政府

慶祝教師節 古城系列活動歡慶. 記者:詹宗翰/ 縣府報導. 獻上一份小禮物給辛苦的老師,古城國小學生於 為慶祝教師節及培養學生尊師重道的精神,感恩師長辛勤的教導與 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#80.慶祝教師節-敬師活動 - 普台國民小學

為了慶祝一年ㄧ度的教師節,普台國小師生在9月25日當天早上於藝術大廳舉行敬師活動,藉此引導學生能體會老師平日辛苦的教導,進而能尊師重道、知恩、感恩、報恩。 於 www.putai.org -

#81.中班教案秋天来了教案反思

在活动中教师通过出示秋天风景图,引出主题,让幼儿理解散文内容,感受 ... 园内环境创设的改变,如漂亮的彩旗和鲜花及醒目的教师节庆祝字符引起了 ... 於 m.qigushi.com -

#82.102 年慶祝「教師節」優惠活動

102 年慶祝「教師節」優惠活動. 編. 號. 廠商名稱. 活動地點. 電話. 活動期間. 主要優惠措施或活動內容說明. 1. 合隆毛廠股份. 有限公司. 臺北市中山區民權東路三段58. 於 stv.naer.edu.tw -

#83.教青局舉辦系列活動慶祝教師節

教育暨青年局今年繼續與澳門郵政合作發行慶祝教師節紀念郵品,以及舉辦校園短片、海報及漫畫作品展,作為慶祝教師節的重要活動,並於9月10日上午在教 ... 於 m.dsedj.gov.mo -

#84.慶祝教師節感恩徵文活動 - 中華民國總統府

總統府公共事務室今天表示,為慶祝教師節,特與教育部、國語日報社共同舉辦﹁教師節感恩徵文﹂活動,時間從九月一日至九月十八日止。<br /> <br /> 公共事務室指出,. 於 www.president.gov.tw -

#85.【活動報導】105年教師節慶祝茶會-2016.09.23 - 社會科學院

本次教師聯誼為105年慶祝教師節茶會,會中除了特別表揚本學期優良教師及資深教師,本院亦邀請五位新任教師到場自我介紹。藉由頒獎、餐敘交流有多位老師及 ... 於 coss.ntu.edu.tw -

#86.學生會舉辦2021-2022學年慶祝教師節活動圓滿舉行 - 廣大中學

2021-09-02 由學生會舉辦2021/2022學年慶祝教師節活動圆满舉行。為慶祝一年一度的教師節,感謝各位老師一直以來的辛勤教導和無私奉獻,學生會代表全體學生向教職員工送 ... 於 kwongtai.edu.mo -

#87.108年度慶祝教師節活動 - 國立臺中科技大學

108年度慶祝教師節活動 · 一.發揚學生尊師重道精神,培養學生感恩敬師情懷。 · 二.增進師生情誼,促進班級和諧氣氛,建立學生尊師愛師的觀念。 · 三.配合節日,讓敬師美德融入 ... 於 www.nutc.edu.tw -

#88.【110年「慶祝教師節茶會」活動】本所榮獲本校「109年度 ...

【110年「慶祝教師節茶會」活動】本所榮獲本校「109年度建教合作進步獎」. 瀏覽數:416. 加到我的最愛. 友善列印. 分享. Line Facebook twitter. 於 ils.ntou.edu.tw -

#89.教師節怎麼慶祝? 雲林這些學校比拚記憶點 - 聯合報

雲林縣多所學校今天舉辦教師節慶祝活動,鎮南國小「敬師點唱機」唱出對師長的感謝心意,育仁國小「獻花贈杯」慰勞辛勞師長,興華國小學童「創意電繪」 ... 於 udn.com -

#90.優惠行動謝師恩國內48家廠商共襄盛舉敬師月優惠活動 - 教育部

... 敬師月,教育部結合民間力量推動敬師感恩優惠活動,國內有48家廠商共襄盛舉,透過商品優惠、買一送一及贈品等方式,一同為教師慶祝教師節,「老師,您辛苦了!」。 於 depart.moe.edu.tw -

#91.幼儿园庆祝教师节活动总结 - CN范文网

幼儿园庆祝教师节活动总结1. 丹桂飘香,秋风送爽,在这个让所有老师忙碌而充实的九月,在这个收获的金秋,趣智幼儿园迎来了第xx个教师节。 於 m.cnfla.com -

#92.愛爾蘭亞洲超市新年慶典春暖花開福兔迎祥 - 中華民國僑務委員會

愛爾蘭都柏林2023農曆新年各項慶祝活動已於1月中旬熱鬧展開,位於愛爾蘭 ... 都柏林中文學校暨愛爾蘭臺灣華語文學習中心教師馬雪萍獲邀於當日辦理摺紙 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#93.元生國小111學年度慶祝教師節系列活動

感恩的歌】傳情活動和【元生教師金元寶獎-我心中的元生之最】票選活動,歡迎小朋友一起來慶祝教師節! 活動一、【感謝的話.感恩的歌】 在感謝小卡上寫下 ... 於 www.yushes.tyc.edu.tw