排灣族分布圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦邱燁寫的 2022臺灣原住民族史及臺灣原住民族文化(含概要、大意):圖解表格.清晰易懂[三版]〔原住民族特考 三四五等〕 和平野久美子的 臺灣的世界遺產潛力點都 可以從中找到所需的評價。

另外網站排灣族擬人化的命名土地制度:三個遺址地名的田野調查與文化 ...也說明:書名:排灣族擬人化的命名土地制度:三個遺址地名的田野調查與文化詮釋,語言:中文,ISBN:9789860291292,頁數:228,出版社:國立臺灣史前文化博物館,作者:童春發 ...

這兩本書分別來自千華數位文化 和聯經出版公司所出版 。

醒吾科技大學 資訊科技應用系 卓世明、林宗毅所指導 方化雨的 以資訊科技探究原住民排灣族古樓語與大谷語的異同及發展 -以大谷語森永村為例 (2019),提出排灣族分布圖關鍵因素是什麼,來自於資訊科技、排灣族、古樓腔排灣語、大谷腔排灣語、森永村、音韻、族語。

而第二篇論文國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 劉正元所指導 鍾瑞玲的 「月亮聚」:一個東排灣族儀式性活動的意義變遷 (2017),提出因為有 djukuya、月亮聚、東排灣族、儀式性活動、文化復振的重點而找出了 排灣族分布圖的解答。

最後網站國立臺北大學則補充:本校原住民族學生共計147位,族群分布有11個族別,其中以阿美族及泰雅族為大宗, ... 族的〈Mudanin kata〉、賽夏族的〈Sarara' 'iSo'on〉以及排灣族的〈情柴之歌〉。

2022臺灣原住民族史及臺灣原住民族文化(含概要、大意):圖解表格.清晰易懂[三版]〔原住民族特考 三四五等〕

為了解決排灣族分布圖 的問題,作者邱燁 這樣論述:

本書共四個Part,內容包括「臺灣原住民族史」、「臺灣原住民族文化」、「模擬試題」以及「最新試題及解析」四大部分,在特色上有: 1. 穿插圖表說明抽象概念 統整原住民史知識內容,從族群發展、地理分布、和外來族群的互動、以及原住民相關時事常識,穿插圖表將抽象概念具體呈現,重點綱舉目張,清楚易懂。 2. 精華重點詳實豐富 再就各原住民族的生活方式及其族群代表特色,從社會制度、經濟生活、信仰祭典、生命禮俗及其藝術文化等面向來剖析各原住民族的特色,內容詳實多元,無所遺漏。 3. 各章皆有考點分析貼心叮嚀 概述各章節可能的出題類型,常考的出題範圍,

以及閱讀時需要留意的地方。 4. 條列式整理命題焦點 各章節標明常出的要點,以條列式的方式表述,使同學徹底瞭解命題的主旨所在,幫助你攻略重點無所遺漏。 5.各章有命題關鍵提要 就各章節常考的重點和關鍵字詞,予以提要,使同學能夠運用聯結記憶法精準複習,在這個章節輕鬆拿到更多的分數。 6.建議參考資料完整多元 各章收錄重點提示和提供相關的參考書籍書目,同學倘若行有餘力,則可以此來檢索出更深入的概念,精進自我的實力。 7.有考點標示幫助掌握命題趨勢 各章節均標示在各歷屆考試中曾經出現的年度和考試類科,報考此類科的人,尤其應該特別加強此章節的研讀。 8.附

上最新考題和針對測驗與申論題型編寫模擬試題 收錄最新原住民族特考之試題,在各章節中附上的相關歷屆申論題與測驗,以供練習測試自我程度,立即找出平常閱讀未注意到的重點,再次溫習課程內容。 本書融合測驗與申論式試題,為使你獲取高分而精編此書,以在各族歷史文化中提供一盞明燈。熟讀本書內容、掌握考題重點,持之以恆勤練考古題,必能獲取高分,金榜題名! 有疑問想要諮詢嗎?歡迎在「LINE首頁」搜尋「千華」官方帳號,並按下加入好友,無論是考試日期、教材推薦、解題疑問等,都能得到滿意的服務。我們提供專人諮詢互動,更能時時掌握考訊及優惠活動!

以資訊科技探究原住民排灣族古樓語與大谷語的異同及發展 -以大谷語森永村為例

為了解決排灣族分布圖 的問題,作者方化雨 這樣論述:

本研究以台東縣達仁鄉森永部落三位曾經參與大谷(tjaririk)遷徙的耆老為研究對象,探討排灣族語言系統之大谷語(tjaririk)及古樓語(kuljaljau)的語言及音韻之間發音的異同,以瞭解大谷語(tjaririk)森永部落語言與音韻的關係、語言差異性進而推廣語言與音韻的正音與發展。本研究採質性研究,以深度訪談為資料蒐集的來源。以深度訪談法記錄與編碼分析三位耆老的資料後發現,大谷(tjaririk)部落和古樓(kuljaljau)部落間存有血緣關係,大谷(tjaririk)部落與古樓(kuljaljau)部落間因通婚而有姻親關係,親族間互動相當頻繁,且部落與部落間貿易往來密切,兩地的語

言、習慣、文化及習俗因此而相互融合。大谷(tjaririk)部落及古樓(kuljaljau)部落語出同源,但是「l」、「r」 的發音有顯著差異;兩部落同一語詞有不同念法,大谷(tjaririk)部落特有的「l」、「r」之發音,多數族人發音困難,但溝通無礙。研究者藉由本研究釐清森永部落語言、音韻相異的問題,以求大谷(tjaririk)語言、音韻之正音,整合族人正確使用族語之共識,增進族語之發展,拓展部落新生代說族語之場域及營造說族語之氛圍,以收部落族人廣說正音族語之成效。

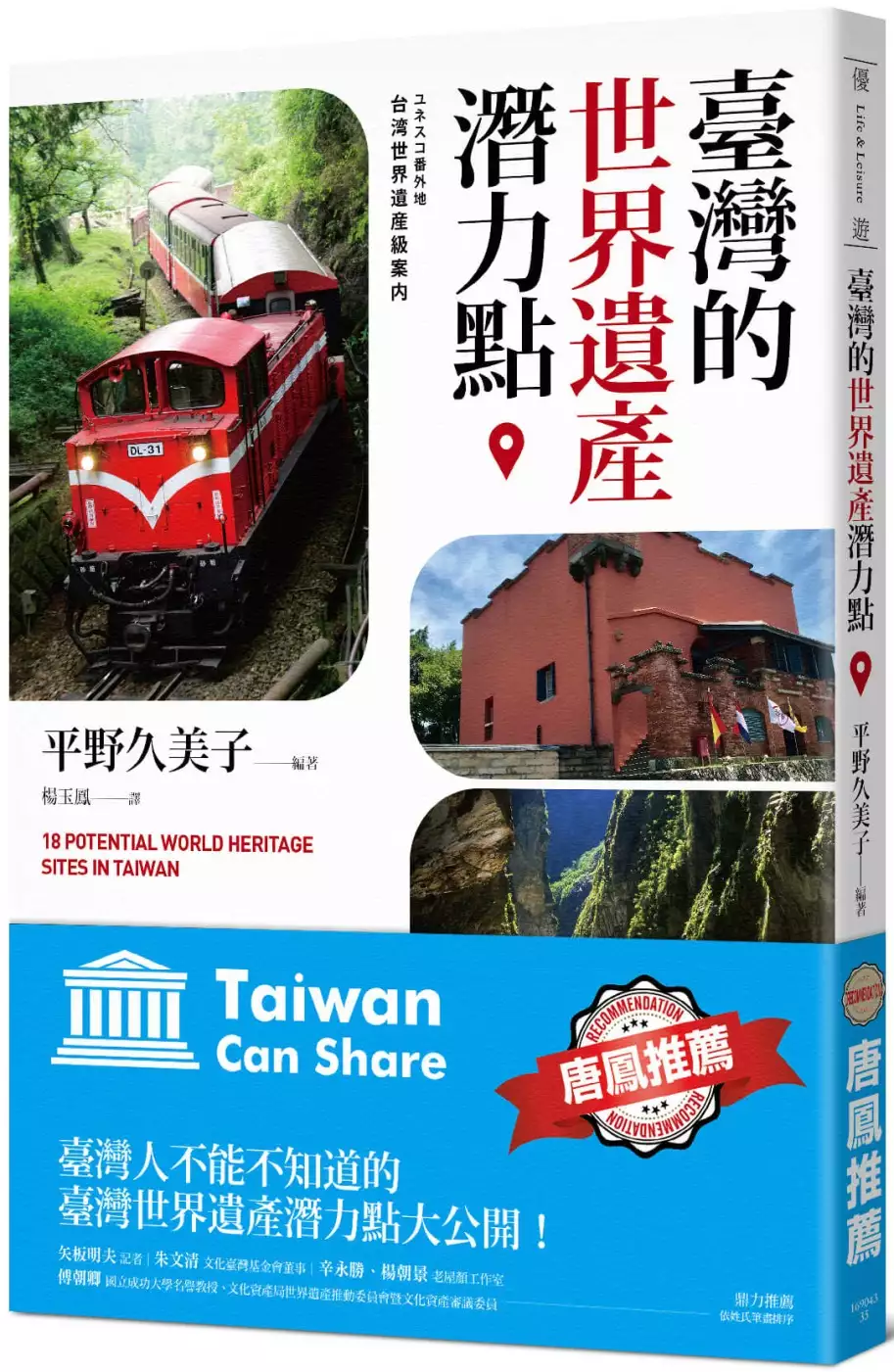

臺灣的世界遺產潛力點

為了解決排灣族分布圖 的問題,作者平野久美子 這樣論述:

Taiwan Can Share! 臺灣人不能不知道的臺灣世界遺產潛力點大公開! 臺灣的世界遺產在哪裡? 在聯合國教科文組織裡,臺灣為「未登錄之地」, 卻至少有18個地方是具有世界遺產等級的自然、文化潛力點。 請跟著10位熱情的日本專家、作家,發現大家不能忽略的臺灣! ▍臺灣的18個世界遺產潛力點 1 玉山國家公園 2 太魯閣國家公園 3 棲蘭山檜木林 4 大屯火山群 5 澎湖玄武岩自然保護區 6 阿里山森林鐵道 7 臺鐵舊山線 8 樂生療養院 9 水金九礦業遺址 10 烏山頭水庫及嘉南大圳 11 桃園台地陂塘 12 卑南遺址與都

蘭山 13 排灣族及魯凱族石板屋聚落 14 金門島戰地文化 15 淡水紅毛城及其周遭歷史建築群 16 馬祖戰地文化 17 澎湖石滬群 18 蘭嶼聚落與自然景觀 2002年,文化部(時為文化建設委員會)邀請國內外學者專家積極推動臺灣參與世界遺產的工作,並選出太魯閣國家公園等12處潛力點。2010年,為了更能呈現地方特色及掌握世界遺產精神與普世價值,增選了金門、馬祖戰地文化等18處潛力點。 《臺灣的世界遺產潛力點》的日本作者群,格外喜愛臺灣且熟知相關現況,他們一一造訪了每個世界遺產潛力點,為大家作導覽,同時為支持臺灣的世界遺產潛力點登錄而奔走活動。

中文版特別製作了各個潛力點的英文簡介(未收錄於日文原著中),希望有助於讀者在各種場合向外國朋友說明臺灣的世界遺產潛力點。 ▍《臺灣的世界遺產潛力點》的出版緣起 本書構想起源於2012年,日本著名紀實作家平野久美子小姐和「臺灣世界遺產登錄應援會」首屆理事長辛正仁先生的相遇。 平野小姐說:「就和其他國際組織一樣,臺灣也被聯合國教科文組織排除在外,儘管有許多世界級文化遺產和自然遺產,卻連申請登錄的機會都沒有。所以想把這樣的情況寫成書,讓更多日本人知道。」 辛先生回答說:「不光是出書,我們也來推動這項活動吧!」於是「臺灣世界遺產登錄應援會」便因此誕生。 2013年設立

了社團法人,以東京為主,在日本各地舉辦了演講會和攝影展。 2016年,他們在東京的臺灣文化中心舉辦「臺灣世界遺產潛力點故事展」(台湾世界遺産候補地物語展)。 活動第一天邀請臺日專家舉行的座談會備受矚目,這些專家們曾於2002年參與評選臺灣世界遺產潛力點。座談會還從各個面向討論臺灣世界遺產登錄的可能性以及相關問題。 座談會上也提及一個問題,臺灣人對於這個問題的關心度目前並不高,而未來有機會申請登錄時,在選定世界遺產的過程中,當地人的關心和熱情與否是非常重要的因素。 2017年,期待很久的本書日文版《ユネスコ番外地 台湾世界遺産級案内》終於在日本推出。 2020

年,臺灣即便被WHO排除在外,仍對深受新冠肺炎疫情所苦的各國發出“Taiwan Can Help”的宣言,無償提供各種醫療物資等。於是,臺灣在國際社會的存在感越來越提高。 因此讓更多臺灣人認識臺灣世界遺產相關問題、向世界推廣臺灣擁有眾多世界遺產級遺產,是刻不容緩的進行式。 真愛臺灣力薦 唐鳳/行政院政務委員 矢板明夫/記者 朱文清/文化臺灣基金會董事 辛永勝/老屋顏工作室 楊朝景/老屋顏工作室 傅朝卿/國立成功大學名譽教授、文化資產局世界遺產推動委員會暨文化資產審議委員 專家學者好評 《臺灣的世界遺產潛力點》介紹了分布在臺灣各地的18處世界遺

產級景點。有自然風光、歷史遺蹟,也有人文景觀,代表了臺灣的多元性,是臺灣今後走向世界的18張亮麗名片。──矢板明夫/記者 日本的社團法人「臺灣世界遺産登錄應援會」在他們的活動中製作了本書日文版,現在能推出中文版實在令人感動。衷心希望能藉此機會引起更多臺灣人對本話題的關心。──朱文清/文化臺灣基金會董事 處於地理與歷史的轉捩點,臺灣有獨特且深具普世價值的文化與自然遺產,將這些符合聯合國世界遺產標準的景觀妥善保存、推廣於全球,是臺灣作為地球村一份子的責任與義務。──傅朝卿/國立成功大學名譽教授、文化資產局世界遺產推動委員會暨文化資產審議委員

「月亮聚」:一個東排灣族儀式性活動的意義變遷

為了解決排灣族分布圖 的問題,作者鍾瑞玲 這樣論述:

2009年莫拉克風災無情地侵襲臺灣,帶來各地嚴重的災損與家庭的離散。災後,東臺灣金崙溪流域的排灣族青年會因部落之間的相互支持與援助而產生了較為緊密的連結,因此於2011年開始透過舉辦月亮聚活動來相互串連,以從事部落文化的傳承,並對各部落於災時的救援表達感恩之心。 月亮聚為日治時期djukuya活動的一種復振和轉化,djukuya的中文意思是「十五夜」,意指農曆十五月圓之夜,未婚的青年男女們在部落內的聚會活動。災後由歷坵、金崙、大鳥、多良、賓茂的青年會將日治時期的djukuya擴大為一種跨部落性質、加入傳統文化元素又同時強調著部落主體性的儀式性活動,藉此達到傳遞文化與部落情感更加緊密之

效益。筆者自2011年起參與由多良和賓茂先後所舉辦的月亮聚活動,之後透過參與觀察、正式與非正式訪談、影像資料分析和文獻資料蒐集等方法進行研究與探討,歸結出月亮聚活動可謂是現今青年會功能的一種實踐,也是一種對於傳統文化與部落關係的理解、分解和再構築的過程。此外,月亮聚的活動強調部落主體性,具有著「我群/他群」、「異/同」的展現,從活動中產生個人與個人、個人與群體、群體與群體之間的連結感,讓參與成員形塑出共同一體的概念,加深彼此認同感和社會記憶。隨著時代環境的改變,復振日治時期djukuya活動而出現的月亮聚活動也隨之產生的變易下,以其所呈現的意義變遷進行總結。

排灣族分布圖的網路口碑排行榜

-

#1.哪裡是故居? | 臺灣平埔族群與邦聯分布地圖 - 原視界

大龜文王國. 位於臺灣東南部高山,排灣族為王國的主要領導核心,統治領域從今日屏東率芒溪 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#2.排灣族(Paiwan)|台灣原住民百年文學地圖

排灣族 (Paiwan)|台灣原住民百年文學地圖. ×. INFO. 確認. ×. INFO Confirm. 確認 取消. ×. ERROR. 確認. 於 fasdd97.moc.gov.tw -

#3.排灣族擬人化的命名土地制度:三個遺址地名的田野調查與文化 ...

書名:排灣族擬人化的命名土地制度:三個遺址地名的田野調查與文化詮釋,語言:中文,ISBN:9789860291292,頁數:228,出版社:國立臺灣史前文化博物館,作者:童春發 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#4.國立臺北大學

本校原住民族學生共計147位,族群分布有11個族別,其中以阿美族及泰雅族為大宗, ... 族的〈Mudanin kata〉、賽夏族的〈Sarara' 'iSo'on〉以及排灣族的〈情柴之歌〉。 於 new.ntpu.edu.tw -

#5.大王部落小旅行 - 職人時刻

做完琉璃珠,我們來到最後一站,女性止步的「巴拉冠」青年聚會所。它位於太麻里鄉的大王社區,共有四個原住民部落,主要是排灣族族群居住,分別有大麻里、利 ... 於 expert.chineseink.com.tw -

#6.從原住民族分布圖談起 - 地圖會說話

而原民會的官方網站也確實長期擺著一張原住民族分布圖(如上)。 ... 大武兩鄉的排灣族被劃分為"平地原住民",離海遠一點點的金峰及達仁鄉的排灣族則 ... 於 mapstalk.blogspot.com -

#7.目次 - 教育部體育署

然眾多的文獻中,直接研究排灣族與魯凱族傳統體育的資料仍是. 相當有限;惟原住民的傳統體育與文化常依附和蘊涵在其族群活動、. 祭典儀式和日常的各種打獵、生產、勞動及 ... 於 www.sa.gov.tw -

#8.族群介紹 - 臺灣原住民族資訊資源網

依據現行的行政區域劃分,排灣族分布在屏東和台東的12個鄉和台東市一個里,分別是:屏東縣的三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹和滿州八個鄉,台東縣的金峰、達仁 ... 於 www.tipp.org.tw -

#9.原住民族簡介

台灣是一個位於亞洲太平洋的美麗島嶼,居住著各種族群,其中原住民族約有53萬人,佔總人口數的2﹪,目前,經政府認定的原住民族有:阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、 ... 於 www.guishan-hro.tycg.gov.tw -

#10.台灣原住民創意紙藝.單族本-排灣族

簡介*首套台灣原住民紙藝書,含中.英.日文說明。 *透過趣味手做認識台灣原住民文化特色。 從摺紙樂趣中認識台灣原住民地理位置、民俗祭典及服裝的特色 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#11.排灣族 - Wikiwand

而排灣族在逐漸發展出族群文化的同時,也開始往南方擴散,進一步遍布屏東至恆春的山區,除了不少南方部落的傳說都認為始祖是出身自北方之外,南排灣群也在語言上也習慣把中 ... 於 www.wikiwand.com -

#12.認同與教育:金峰鄉正興村排灣族青年組織的過去與現在

西元1954 年~1961 年4 個太麻里. 溪上游的排灣族部落移住到現在的台東縣金峰鄉正興村,歷史與社會生活的進程,. 讓原有青年會所制度消失,如今,因為文化復振運動熱潮,各 ... 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#13.【趣吧】原鄉部落:認識台東部落美學文化!深度台東部落經典 ...

台東縣人口約22萬人,其中三分之一的人口為原住民,在全臺原住民族群中本縣佔有6個族群,包含了阿美族、排灣族、布農族、卑南族、雅美族、魯凱族, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#14.族群介紹 - 新竹縣政府-原住民族行政處

本縣原住民族主要分佈於五峰鄉、尖石鄉及關西鎮(如下圖所示)。 ... 人口559人(103年4月統計),其中75 %為泰雅族,為關西鎮最主要之原住民族群,少數為阿美族、排灣族。 於 indigenous.hsinchu.gov.tw -

#15.族群(國情簡介-人民) - 行政院

我國原住民族共有阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富 ... 於 www.ey.gov.tw -

#16.原旅導覽影片 - 部落旅人

陳利友妹表示:成立工作室最大的用意是為了讓族人能傳承傳統手工藝,希望排灣族的文化能夠持續傳承。她的工作室附設店面,店內有各式的刺繡作品圖案,例如:祖靈像圖紋、人 ... 於 project24.cubes.tw -

#17.原住民族(排灣族) - Flex XC 3401 - 痞客邦

4.南排灣:屏東縣的牡丹鄉、滿州鄉。 來義鄉是排灣族人口最多.6.排灣族有什麼階級?排灣族是個階級分明的族群. 一 ... 於 asd1014003.pixnet.net -

#18.城鄉藝術活動原住民部落-排灣族 - 臺灣藝術教育網

部落營隊-「來義、來藝-部落文化藝術創意行銷體驗營」 本營隊計畫與台北市立復興高級中學合作辦理,活動時間為97年7月7日至7月12日六天五夜,赴屏東縣來義鄉來義高中 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#19.第九屆原住民科教獎研究報告

圖四排灣族分佈圖(引自北市原住民事務委員會). 依據台東縣誌記載東排灣族群為Paqaluqalu。其主要因素及原. 由為:清朝時期知本頭目受封為卑南王,其領域北由花蓮瑞穗南 ... 於 yabit.et.nthu.edu.tw -

#20.排灣族 - 九族文化村

排灣族 總人口次於阿美族、泰雅族二族,為台灣原住民第三大族。分佈於中央山區南段,北起隘寮溪上游武洛溪大母母山一帶,向南直到恒春半島,東南則包括山麓與狹長的海岸 ... 於 www.nine.com.tw -

#21.原住民族分布圖 - 中華民國原住民知識經濟發展協會

排灣族分布 在屏東和臺東縣的12個鄉和臺東市的1個里,分別是:屏東縣的三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹和滿州8個鄉,臺東縣的金峰、達仁、大武、太麻里4個 ... 於 www.twedance.org -

#22.臺灣原住民族

魯凱、7.排灣. 祭團組織(gaga):8.泰雅. 漁團組織:9.達悟. 10.邵族. 11.噶瑪蘭. 12.太魯閣族 ... 分布:阿美族分佈於. 台東縱谷和海岸平. 原,人口約近十四. 於 203.64.161.7 -

#23.1906年「臺灣蕃族分佈圖」 - 斯土斯民

〈臺灣蕃族分布圖〉,於1906年(明治39年)4月份調製。圖中以色塊呈現當時所理解的泰雅、賽夏、布農、澤利先、排灣、卑南、阿美、鄒、雅美等族分類及空間分佈狀況。 於 the.nmth.gov.tw -

#24.【屏東獅子鄉】排灣族青年阮志軍找回原住民服飾元素(上集)

但開工作室的初期並不順利,有很多空白時間,常常自己反覆思考還能做什麼,一年下來卻只能養活自己。找出跟別人不一樣的文化發展路線,阮志軍從 排灣族分布 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#25.排灣族- 人人焦點

據台灣自由時報3月6日報導:金峯鄉部落文化重建協會進入大武山尋根,首次回到太麻里溪流域排灣族最早的發源地卡拉達蘭舊部落,從密林中找出族裡老人傳誦的人頭骨架,上面還 ... 於 ppfocus.com -

#26.慈濟科技大學

本校是宜、花、東地區第一所科技大學,也是東台灣技職教育的指標性學府。社會新鮮人就業率全國技專校院第三名,教育部行政類及專業類評鑑一等,教育部友善校園績優學校 ... 於 www.tcust.edu.tw -

#27.排灣族琉璃珠文化意象構成因素之研究 - 設計學報

本研究旨在探討文化意象之構成因子,首先,針對原住民族群文化藝術豐饒之排灣族為對象,以該. 族三寶之藝術性與文化性兼具代表的「琉璃珠」進行分析,並透過與工藝師、 ... 於 www.jodesign.org.tw -

#28.原住民族有哪些?2023原住民16族特色文化一起來認識!

三、各族原住民分佈在哪裡?原來他們住在這! 四、原住民族文化大解析!16族特色一次告訴你! (一)阿美族 (二)排灣族 (三)泰雅族 (四)布農族 於 explorethesun.tw -

#29.原鄉漫遊-認識排灣

台灣原住民分布圖. 排灣族以台灣南部為活動區域,北起大武山地,南達恆春,西自隘寮,東到太麻里以南海岸。排灣族大約於東南亞一帶巨石文化(Megalithic culture)興盛 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#30.族群分類與分佈 - 臺東縣政府原住民族行政處

族群簡介 · 阿美族 · 卑南族 · 布農族 · 雅美族 · 排灣族 · 魯凱族 · 噶瑪蘭族. 於 aborigine.taitung.gov.tw -

#31.排灣族

分布排灣族 發源於北大武山,分佈於中央山脈南端及東部海岸山脈的南端,目前居住在海拔1,000公尺以下的山區,人口約六萬多人(1989年)。早期日本學者將地緣相近的排灣、 ... 於 nrch.culture.tw -

#32.排灣族 - 中文百科全書

排灣族 簡介,生活方式,傳統工藝,飾物,刺繡,雕刻,編器,文化特質,族群,工藝,社會制度,祭典,歷史傳說,知名人物, 於 www.newton.com.tw -

#33.歷史遷移-排灣族 - 臺灣原住民族文化知識網

排灣族 (Paiwan)內按照血緣風俗與族群自我分類,可分為拉瓦爾(Ravar)跟布曹爾(Vuculj)兩大群系。 拉瓦爾群以三地門鄉的達瓦蘭社群為核心,以「達瓦蘭」為部落起源, ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#34.太麻里溪流域部落的遷村及其民族結構 - 政治大學

由族群圖可知香蘭村主要組成為阿美族及排灣族,應分屬兩大不. 同族群管轄,然而該鄉在提報原民會時僅合併提報拉勞蘭此單一部落。而在比對. 鄰界與族群圖時,發現鄰的劃界與 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#35.東排灣族傳統住屋與植物的關係(上)

排灣族分佈 南台灣的廣闊區域,建材的使用受到地域性的影響而有所差異。基本上,可分為兩種基本的型態:一是以石板建造而成,不論牆砌、庭院、屋頂全部以石材表現。 於 beta.nmp.gov.tw -

#36.你所不知道的台東:排灣土地上的魯凱石板屋 - 眼底城事

而經日本和國民政府兩個時代,都是從太麻里溪中游的排灣族部落遷村而來的。東部地區的排灣族群本來就因為石板材取得不易而少用石板建屋。自從離開了舊部落 ... 於 eyesonplace.net -

#37.認識排灣族

屬於北排灣的拉瓦爾群是排灣族當中唯一不舉行五年祭的社群,由於毗鄰霧台鄉的魯凱族,加上通婚頻繁,文化上深受魯凱族的影響,例如百合花的佩戴、長嗣的繼承。北排灣的排灣 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#38.山野紀行 #2 | 排灣族(Paiwan)歷史文化之研究 - 健行筆記

Padain屬於排灣族vucul系統裡最古老以及主要的一支部落族群,是排灣族、魯凱族、卑南族以及平埔族祖先共同的源流地,保有特別的發源傳說其獨特之口述歷史 ... 於 hiking.biji.co -

#39.主體性與權力: 對「排灣人寫排灣族歷史」 的觀察與反思

在「互為主體」. 的認知架構下,他的研究要突顯排灣原住民在臺灣族群互動過程中的主體性。 進一步植基於此,他企圖架構一個創造轉化部落傳統社會文化的嶄新歷史意. 識。 於 homepage.ntu.edu.tw -

#40.台灣原住民圖像:你了解我的明白? - 遊譜YOUPUT

原住民族族群及人口分布圖,圖片提供:瘋馬旅行社。 台灣人民血液中大都有平埔族 ... 以阿美族、排灣族為例,過去原住民成為頭目領袖需三個條件:. 於 www.youput.org -

#41.排灣族 - 台灣Word

排灣族 (Paiwan)為台灣原住民,發源於北大武山,目前居住在海拔1000米以下的山區。以台灣南部為活動區域,分佈北起大武山地,南達恆春,西自隘寮,東到太麻里以南海岸。 於 www.twword.com -

#42.原住民

高山原住民:現今住在台灣高山地區和東部,有泰雅族、賽夏族、布農族、鄒族、魯凱族、排灣族、卑南族、阿美族、雅美族。 平埔族:分佈的地區大多是屬於平原以及丘陵 ... 於 www.njes.chc.edu.tw -

#43.台灣原住民族簡介 - 部落e樂園

目前台灣的原住民族共有十六族(政府認定),包含有阿美、泰雅、布農、排灣、魯凱、卑南、賽夏、鄒、邵、 ... 引用自台灣原住民族分佈「台灣族群母語推行委員會」製圖. 於 www.e-tribe.org.tw -

#44.琉璃珠的起源

... 來看,排灣族、. 魯凱族及卑南族的古琉璃珠無論是在圖 ... 灣南部,成為排灣族文化中重要的寶藏。 琉璃珠因傳入的時間 ... 不斷、讓三組紋路均勻分佈。故這顆珠子. 於 www.tri.org.tw -

#45.Puljetji佳興Taljiyalep家族婚禮歌謠 - 國家文化資產網

屏東縣泰武鄉佳興村是排灣族人聚居的部落,日本時代舊稱此地為「畚箕(puljetji)」。 排灣族分布在台灣南部中央山脈東西兩側,海拔約500公尺至1300公 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#46.排灣族的分布-BOXNotebook-udn部落格 - 曖昧不明- 痞客邦

童春發(民90)書中指出是伊能嘉矩最先以Su-Paiwan稱呼居住在中央山脈南端和東南沿岸的族群,1910年鳥居龍藏在他的法文報告中把Su-Paiwan寫成Paiwan。 於 zdenekleonau.pixnet.net -

#47.原住民部落 - 太麻里鄉公所全球資訊網

現代地名 傳統地名 主族別 村 鄰 原住民人口數 有無部落傳統 部落形成 荒野部落 卡那索勒Kanasor 阿美 美和 9~12 365 無 舊有部落 北里部落 魯巴卡茲Lupagatj 排灣 北里 2~6 262 有 舊有部落 大王部落 佳巴里Tjavualji 排灣 大王 1~10 、20 788 有 舊有部落 於 www.taimali.gov.tw -

#48.臺灣蕃族分布圖 - | 開放博物館

排灣族 的猿祭(卑南蕃)3. 國立中央圖書館臺灣分館. 排灣族收穫祭(恒春上蕃). Facebook · 排灣族收穫祭(恒春上蕃). 國立中央圖書館臺灣分館. 於 openmuseum.tw -

#49.排灣族Kuljaljau(古樓)部落歷史研究 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

先是臺灣高砂族系統所屬の研究之族群部落分布圖、臺灣總督府民政廳1911年(明治 44年)10月製版、臺灣蕃地圖(南天書局提共)、高砂族の住家千千岩助太郎、排灣族語方言 ... 於 books.google.com.tw -

#50.臺灣原住民tiyuma(鞦韆)文化之研究

圖2 Tiyuma(鞦韆)文化分布圖。資料來源:研究者繪製。 所以據口傳歷史的描述或文獻記載,排灣族子民均是由. Kavulungan(大武山祖先發祥地, 3090 公尺)西北的母 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#51.原住民處-部落&文化 - 屏東縣政府

魯凱族居住於中央山脈南段兩側的山區,也就是屏東縣霧台鄉、高雄縣茂林鄉,及台東縣卑南鄉。人口約九仟多人。相傳祖先由台東的海岸上岸,隨即向山上走,來到中央山脈南 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#52.北排灣族文化生活圖像應用 - Issuu

排灣族 主要分布為北、中、南、東四個區域,本研究針對北排灣族即位於屏東縣泰武鄉比悠瑪部落之文化生活應用為出發。研究方法主要分為文獻與當下民族 ... 於 issuu.com -

#53.排灣族歲時祭儀- 宗教節日 - 全國宗教資訊網- 內政部

多數部落如今也已經用一般的運動會、民俗技藝、歌舞比賽或展演傳統美食、文化活動等方式,取代原本的祭儀內容。 【撰寫者】. 張慧端(政治大學民族學系副教授) 余明旂( ... 於 religion.moi.gov.tw -

#54.日本時期排灣族「南蕃事件」之研究 - 國立臺灣圖書館

族群意識,在集體授產、教育之. 下,衝破了酋邦意識的邊界,萌芽了以「排灣族為想像共同體」的符號。 關鍵字:「南蕃事件」、排灣族、酋邦、「理蕃政策」、銃器押收、獵首 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#55.原住民族地區16族分布圖

在台灣地圖上,以顏色區分各族群分布狀況。 依各族群人口總數排序,順序為阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、太魯閣族、卑南族、魯凱族、賽德克族、鄒族、賽夏族、雅美族、 ... 於 indigenous-justice.president.gov.tw -

#56.靈與遺產建構: 從排灣望嘉雙面祖先像石雕柱談起1

而當代已有越來越多研究論著從收藏. 面向,重新檢視過去博物館以原住民族群與物質文化分類來對應物件蒐藏的. 框架(李子寧,2005:29-30;林崇熙,2014:36-37)。當這樣的 ... 於 www.cam.org.tw -

#57.原住民-排灣族

至於滿州鄉的排灣人由於鄰近漢族與阿美族,受到二種外來文化的影響甚深。 東排灣的巴卡羅群混合了卑南、阿美的文化,在服飾及生活習俗上呈現了三個族群的 ... 於 sites.google.com -

#58.排灣族鼻笛、技藝保存與傳習規劃報告

伊能嘉矩(1907)說臺灣原住民各族都有男子. 用口吹奏的縱笛,而阿美族、卑南族和鄒族除縱笛外還有横笛。竹中重雄(1933). 則認為縱口笛為雅美、布農、鄒以外的族群所使用。 於 www.ethno.sinica.edu.tw -

#59.阿美、排灣族公務人員人數差異之文化因素

數據基本反映原住民族. 前四大族的阿美族(199,278人)、排灣族(95,644人)、泰雅族(85,244. 人)、布農族(55,618人)2的人口比例與其他小族的分布;惟人數. 最多的阿美 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#60.排灣族的資料 - 免費網賺收集站- 痞客邦

綠珠排灣族的資料我要做一篇報告希望能幫我查一些資料需要資料爲:1.分布地2.習俗3.文化4.圖騰意義5.階級等等之類的一個題目不要超過一面A4的紙. 於 toye444.pixnet.net -

#61.族群接觸與身份建構: 以恆春阿美族人的歷史遷徙為例*

12 伊能嘉矩(著)、楊南郡(譯),《臺灣踏查日記(上)》,頁297註49。斯卡羅族因勢. 力強大,附近排灣族、阿美族、平埔族、漢族部落,都臣服他們, ... 於 www.th.gov.tw -

#62.爭奇鬥艷:排灣族的衣飾文化| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

臺灣目前經官方認定的16族原住民族群,他們的衣飾由於各自文化的差異性,發展出也有各自的審美與實際功用,其中,排灣族服飾以絢麗華美著稱,而其服飾與 ... 於 jibaoviewer.com -

#63.聽VUVU 說:談排灣族傳統服飾 - 國立臺東高級商業職業學校

藉著這次的小論文競賽,我們想以自己的族群為出發. 點,透過實際訪問部落老人家(VUVU),從他們口中知道排灣族的故事,並進行研究及. 探討,替自己找回原本屬於我們的文化 ... 於 lms.tscvs.ttct.edu.tw -

#64.排灣族

地理分布. 排灣族以台灣南部為活動區域,北起大武山地,南達恆春,西自隘寮,東到 ... 地門鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉及台東縣等行政區也都是排彎族分佈地。 於 www.scu.edu.tw -

#65.排灣族圖騰意象之琉璃珠生活飾品創作

排灣族 的傳統圖騰有其文化意義,每一幅圖騰栩栩如生地呈現出族人的真. 實生活樣貌、核心思想與信仰。而琉璃珠是排灣族的藝術三寶之一,一顆顆不. 同色彩的琉璃珠蘊含著不同 ... 於 163.15.40.127 -

#66.台灣原住民16族分布圖2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

份量:10 公克俗稱紅藜,主要分布台東、花蓮、屏東等縣市。這是台灣原住民耕作百年以上的傳統作物,因此它擁有許多名字,排灣族稱之djulis、魯凱語baae、 ... 於 year.gotokeyword.com -

#67.第四章地方與認同

繪製的原住民分布圖,很明顯的台灣原住民族分布仍有其地域上的差異。可是. 在外出求學、出外謀生、聯姻與改變 ... 對於族群人數多的阿美、泰雅與排灣族而言,雖然已有. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#68.排灣族 - 中文百科知識

排灣族 在比較上深具文化性,除了與其它原住民族一樣善歌舞外,他們有貴族制度,精良的雕刻技術,以及每五年舉辦一次的盛大的五年祭。手工藝品有藤編、竹編和月桃席等。 於 www.easyatm.com.tw -

#69.原住民文化

民族有:阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒. 族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽. 德克族、拉阿魯哇族、卡那卡那富族 ... 於 www.3people.com.tw -

#70.北排灣:三地門鄉部落族群貴族家族源流 - 臺灣記憶

北排灣:三地門鄉部落族群貴族家族源流. 館藏查詢 管理頁面 列印 字體大小: · 一、青山村的聚落歷史與主要家系由來頁44 · 二、安坡村的聚落歷史與主要家系由來頁50 · 三、口 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#71.原住民族簡介及分佈

台灣原住民族約有57萬5067人,佔總人口數的2.4﹪,目前,經政府認定的原住民族有:阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美 ... 於 isrc.jente.edu.tw -

#72.蛇生神話與文化圖像:以排灣、魯凱族為例

這種. 差異寧可視之為泛族群內部因部落區域、自然環境與文化演變等因素而逐. 漸產生或篩選的結果,而不宜認為兩群係可截然二分其蛇文化系統。 由於兩族擁有極為類似的階級 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#73.中排灣普濟鹿社的舊社考古學研究

圖一:中排灣各社與相關史前遺址分布圖4 Zawuragao 遺址為筆者所新發現的北葉文化 ... 而家屋畜養豬隻的最大目的, 應是確保肉食的穩定取得,尤其將活豬獻祭在排灣族的 ... 於 www.academia.edu -

#74.從原住民族分布圖談起

實際的族群分布重繪地圖,只是在舊地圖上找空白處把新增的五個族畫上. 去。講難聽點,這五個族是 ... 魯凱族. Rukai. 排灣族. Paiwan. 邵族. Thao. 鄒族. Tsou. 布農族. 於 www.nstc.gov.tw -

#75.族群簡介 - 花蓮縣政府原住民行政處

目前,官方認定的原住民族有阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族 ... 於 ab.hl.gov.tw -

#76.排灣族

排灣族. 分布圖. 基本資料. 於 tsweb44.com -

#77.族群文化 - 海端鄉公所

布農族是台灣原民族中,人口數排行第四位的族群( 僅次於阿美族、泰雅族與排灣族);分布的海拔高度最高(約在海拔一千公尺到二千二百公尺,在東南亞族群中是海拔最高 ... 於 www.haiduau.gov.tw -

#78.台東阿拜2023

山の神に祝福された魯凱原住民部落-卡帕里瓦旧社は魯凱(ルカイ)族の歴史上最も ... 排灣族部落美食--avai(阿拜)希你努&祈納福製作】排灣族的耆老: 停秋玉老師養生美食 ... 於 oyemines.online -

#79.原住民分佈圖

台灣是一個位於亞洲太平洋的美麗島嶼,居住著各種族群,其中原住民族約有53萬人,佔總人口數的2﹪,目前,經政府認定的原住民族有:阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、 ... 於 nacpc.net -

#80.排灣族- 翰林雲端學院

崇拜百步蛇,石板屋建築是其特色,木石雕刻是文化資產。 泰雅族、排灣族與邵族等族都有祖靈的歲時祭儀,排灣族並有著名的「五年祭」。 下圖為:原住民族分布示意圖。 於 www.ehanlin.com.tw -

#81.概說與分佈- 族群概述- 排灣族 - 隨意窩

概說與分佈- 族群概述- 族群分類- 排灣族排灣族人口僅次於阿美族以及泰雅族,是為台灣原住民族的第三大族。分布地區主要在台灣中央山脈南脈,北起自武洛溪上游大母母山 ... 於 blog.xuite.net -

#82.屏東學概論 - 第 17 頁 - Google 圖書結果

060 圖3-10 屏東縣排灣族與魯凱聚落遷徙分布圖17。二、面對氣候變遷的新思維日治時期與國民政府時期,不論遷村政策、開採山林的資源,或是土地重劃、農業政策等, ... 於 books.google.com.tw -

#83.排灣族篇 - 原住民數位博物館

關於排灣族群起源,族人認為其祖先發祥於大武山的某處,相當於他們的. 天國稱為「排灣」,而由於現在的排灣族是從該地分布出去的,所以用該地名作. 為種族的名稱。 於 www.dmtip.gov.tw -

#84.排灣族- 维基百科,自由的百科全书

分佈 於屏東縣三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、高樹鄉、獅子鄉、牡丹鄉與滿州鄉;臺東縣達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、太麻里鄉與臺東市新園里。 :12 人口約十萬餘人。 於 zh.wikipedia.org -

#85.【蘭嶼懶人包】感受蘭嶼的美!玩蘭嶼全攻略 - FunTime

蘭嶼素有飛魚故鄉之稱,也是台灣原住民-達悟族的所在之地,因此這裡除了有豐富的文化資源外,島上自然風光更是遠近馳名。但是來蘭嶼該如何規劃, ... 於 www.funtime.com.tw -

#86.高山族

高山族分布圖.jpg (320209 bytes). 各族特色取自臺原出版社原住民誌銀月繪圖. 高山族人口數. 1.阿美族14萬. 2.泰雅族9萬. 3.排灣族6萬. 4.布農族3萬1千. 5.卑南族9千. 於 web.fg.tp.edu.tw -

#87.就是與排灣族同化。只有在來義、望嘉等地仍保有對「箕模」的 ...

在臺東縣境早與卑南族、阿美族、雅美族及小矮人建立族群關係;在屏東縣境亦與布曹爾(Vucul)、拉瓦爾(Ravar)、魯凱族、平埔族及閩南人也有密切的互動往來。 此外,近來 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#88.排灣族 - 原住民族委員會

排灣族 (Paiwan)的分布,北以大武山、南到恆春半島、西到枋寮、東到太麻里及臺東市新園里的範圍,屬於中央山脈南段大武山兩側,包含屏東、臺東兩縣為範圍。排灣族(Paiwan ... 於 www.cip.gov.tw -

#89.影音中心- 圖畫故事篇的頻道- 排灣族 - 族語E樂園

原住民族委員會,為了解決原住民族語瀕危困境,並落實原住民族教育法第21條「對學前教育之原住民學生提供其學習族語、歷史及文化之機會」,原民會參考了國外毛利語、 ... 於 web.klokah.tw -

#90.排灣族 - 博客來

排灣族 活躍於臺灣南端大武山脈東西兩側,是臺灣原住民當中階層制度最嚴謹的一族,並且貫穿於家與婚姻、政治、宗教以及藝術等各文化層面。排灣族有名的五年祭,在全世界各 ... 於 www.books.com.tw -

#91.深入認識排灣族

地理分布 認識排灣族 文化特質 祭典 宗教信仰 神話傳說 ... 瑪家鄉、三地門鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉及台東縣等行政區也都是排灣族分佈地。 於 163.20.170.200 -

#92.開發以排灣族文化及環境知識為本的科學教材與課程

臺灣原住民族中,許多族群有鞦韆的文化,如排灣族、魯凱族、卑南族、布農族等,鞦韆之於不同族群有不同文化意義,多數族群將鞦韆視為遊戲;然而,對於排灣族而言, ... 於 ismoster.org -

#93.排灣族的分布- BOX Notebook - udn部落格

排灣族分佈 在中央山脈南端及東部海岸山脈南端,以臺灣南部為活動區域,北起武洛溪上游大母母山一帶,南達恆春,西自隘寮,東到太麻里以南海岸。排灣族 ... 於 blog.udn.com -

#94.排灣族族群分布 - 台灣原住民族文化產業發展協會

人口總計六萬九千四百四十六人的排灣族,是台灣原住民族的第三大族,居處集中在海拔一千到一千五百公尺的台東和屏東的山區,主要是在台灣中央山脈南脈 ... 於 alicelinku.pixnet.net -

#95.織路繡徑穿重山-臺灣原住民族服飾精品聯展

目前官方認可的族群有十六族,即阿美族(Amis)、排灣族(Paiwan)、泰雅族(Atayal)、布農族(Bunun)、卑南族(Puyuma)、魯凱族(Rukai)、鄒族(Tsou)、賽夏族(Saisiyat)、 ... 於 south.npm.gov.tw -

#96.排灣族的飲食與狩獵文化的連結;阿塱壹事件與南蕃 ... - YouTube

歡迎訂閱頻道並按下小鈴鐺 不錯過任何最新消息 @titv8932 《尋miing紀遺》網路首播 每週五22:00 快速加入『尋miing紀遺』→ ... 於 www.youtube.com