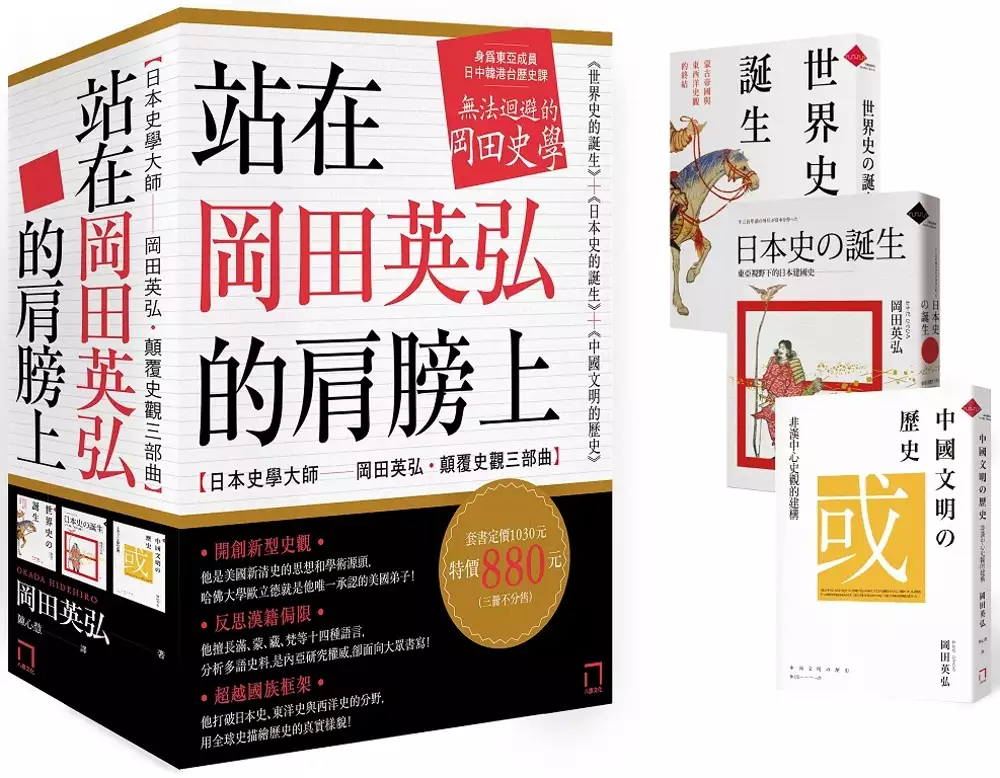

日本建國的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦おかだひでひろ寫的 站在岡田英弘的肩膀上【日本史學大師——岡田英弘‧顛覆史觀三部曲:世界史的誕生+日本史的誕生+中國文明的歷史】(共三冊,不分售) 和孫實秀的 從名城讀日本史:30座名城 × 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵大事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本建國隱秘被曝光,國名竟由武則天親賜,先祖與秦朝貴族有關也說明:日本建國 隱秘被曝光,國名竟由武則天親賜,先祖與. 對於日本的來源,專家研究以來長期爭議不斷,史書上這樣說,秦始皇統一六國的過程之中,六國的貴族 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和網路與書所出版 。

中國文化大學 華語文教學碩士學位學程 方麗娜所指導 賴雪娟的 近義詞「想、覺得、認為」之用法比較與教學建議 –以日籍學習者為研究對象 (2019),提出日本建國關鍵因素是什麼,來自於近義詞、想、覺得、認為、語料庫、義素分析。

而第二篇論文國立政治大學 宗教研究所 林敬智所指導 邱安佑的 日治時期傳統文人對殖民現代性的「非文明」抗爭 -以《三六九小報》為例 (2019),提出因為有 《三六九小報》、宗教與民俗、殖民現代性、傳統漢文文化的重點而找出了 日本建國的解答。

最後網站日本建国纪念日怎么庆祝?日本建国纪念日时间、由来及节日活动則補充:日本 的建国纪念日,称作“建国記念の日(けんこくきねんのひ)”。通常国家建立的日子就是国庆节,然而日本却不是,日本的国庆节来源于神话传说。

站在岡田英弘的肩膀上【日本史學大師——岡田英弘‧顛覆史觀三部曲:世界史的誕生+日本史的誕生+中國文明的歷史】(共三冊,不分售)

為了解決日本建國 的問題,作者おかだひでひろ 這樣論述:

「身爲東亞成員,日中韓港台歷史課無法迴避的岡田史學!」 ◎開創新型史觀◎ 他是美國新清史的思想和學術源頭, 哈佛大學歐立德就是他唯一承認的美國弟子! ◎反思漢籍侷限◎ 他擅長滿、蒙、藏、梵等十四種語言,分析多語史料, 是內亞研究權威,卻面向大眾書寫! ◎超越國族框架◎ 他打破日本史、東洋史與西洋史的分野, 用全球史描繪歷史的真實樣貌! ==================== 在台灣出版市場上,若想找尋研究東亞史、內亞史,乃至於世界史的權威書籍,多半得從日文翻譯書著手,這是因為日本學者能跳脫中國視角與歐美視角,以更宏觀的視野來觀察整個東

亞大陸的發展。其中最具代表性的人物便是史學大師、「新清史的先行者」——岡田英弘。 █站在日本史學大師的肩膀上 在岡田英弘於一九五七年以《滿文老檔》研究獲得第四十七回「日本學士院賞」之後,長達六十餘年的研究與創作生涯在日本史學界引發極大爭議,但不可諱言的是,他的確是右翼史觀的大家、也是新清史的思想和學術源頭,其影響力至今不輟。 他擅長多語研究——根據其夫人、同時也是《這才是真實的中國史》作者宮脇純子指出,岡田英弘能夠掌握十四種語言,包括滿、蒙、藏文等,因此他的研究能從最多元的材料著手,研究區域更橫跨亞洲,從滿洲、西藏、台灣、蒙古,乃至於朝鮮,足證其學術視野的遼闊與格局的高拔。

在其已出版的台灣出版品中,《世界史的誕生》、《日本史的誕生》、《中國文明的歷史》更是經典不墜。他試圖打破國族框架,從東亞史的角度重新建構世界史、日本史與中國史,換句話說,日本史、東洋史與西洋史在他筆下再無分野,全球史的歷史真相終能在讀者眼前豁然開朗。 █岡田史學帶給台灣人的啟示 傳統的歷史教材裡,台灣史深深陷入中國史的框架中無法超脫,台灣人的歷史教育始終建立在中華史觀之下,教科書裡寫的是中國歷史五千年,奠基於中原,中原之外是蠻夷之邦,即便有所謂的外族政權「蒙古/元」、「滿洲/清」入主中原奉行正朔,也要將其包裝成漢化王朝。這樣的歷史理解,不但無法讓台灣人得知東亞史與內亞史之間的

關聯,同時也忽略了台灣的主體性;然而,台灣史不該只是被限縮在中國史的角落,它仍然有完整的歷史脈絡需要補齊。 要想書寫重視台灣主體意識的台灣史,必得站在史學巨人——岡田英弘的肩膀上!他的眼光獨到,出版作品以多語文獻佐證、也配合田野調查,為讀者建構了豐富完整的史學森林。當台灣出版市場引進更多岡田英弘重塑東亞史觀的書籍,我們更能從中知道,距離書寫台灣史的日子不遠了! 事實上,岡田英弘與台灣的連結,早在一九九六年就已建立!他曾透過《台灣的命運》(台湾の命運-最も親日的な隣国)一書關注台灣自己的歷史,以及「台灣史的誕生」。當我們將歷史書寫定錨為建構台灣主體性、放眼東亞關係的建立時,我們甚至可

以這樣說:「台灣的歷史課真的不能再迴避岡田史學了!」 ======================= █全三冊內容介紹: 《世界史的誕生:蒙古帝國與東西洋史觀的終結》 跳脫出歐洲中心(對立)和中國中心(正統)論, 面向大眾讀者所寫的顛覆史觀之作! 反思自身狹隘的史觀,告訴你歷史課本裡失去真相的世界史! 對於世界史的書寫,我們始終糾結在兩種史觀——地中海型和中國型歷史——的衝突中。由於這兩種史觀各自發展,我們既無法用西洋史觀解讀東洋史,也難以用東洋史觀看待西洋史,因此整體世界史的形塑始終難以實現。 然而,遊走歐亞的遊牧民族與蒙古帝國,卻能打破這樣的

藩籬,藉由中央歐亞草原之道,不僅讓西方地中海世界從古代逐步進入到大航海時代,也讓東方中國在遊牧文化的長期影響下,逐漸蒙古化,成為蒙古帝國的繼承國。可以說,遊牧民族與蒙古帝國正是推動世界史發展的關鍵角色。 於是,解決東西洋史觀衝突的焦點,正是歐亞草原上的遊牧民族。是他們改變了歐亞大陸的文明,融合了東西洋史觀,統合了世界的整體史觀。因此,在蒙古帝國成立之前的時代實為世界史以前的時代,而當一二○六年蒙古推舉鐵木真為成吉思汗的那一刻,則正是「世界史」誕生的瞬間。 《世界史的誕生》乃史家岡田英弘面向大眾讀者所寫的顛覆史觀之作,不僅跳脫出歐洲中心(對立)和中國中心(正統)論,更以宏偉筆

調,呈現出一部以蒙古等遊牧民族視角所型塑之真實的「世界史」。 ======================= 《日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史》 解讀中日韓史籍中的書寫動機,顛覆古史迷思; 擺脫國族情感,從歐亞大陸與日本列島共通的角度出發; 將日本史作為東亞史的一部分,剖析真實的日本建國史! 「日本天皇萬世一系」、「日本人是純粹的大和民族」,這是多數日本人心底的想法。自日本正統史書《日本書紀》誕生以來,日本人即逐漸認定日本的歷史,即是自西元前七世紀就獨自以日本列島為領土建國的歷史,之後的千秋萬世皆由天皇統治。然而,日本的歷史真的能自外於其他世界而發展嗎?這

是否只是一種古史迷思? 岡田英弘表示:「『日本』這個觀念是七世紀後半建國運動下的產物,而建國是對抗中國侵略的自衛手段。」如果希望將日本列島放在正確的位置上撰寫世界史,那麼就必須超越日本的國史、韓半島的國史、中國的國史等框架,從歐亞大陸與日本列島共通的角度出發。 為此,日本人必須擺脫國族情感,才能真正解讀日本史的建立與發展。於是,在其針對中國史書(如〈魏志倭人傳〉)、日本史書(如《日本書紀》)與韓國史書(如《三國史記》》的比對與剖析之下,日本人的古史迷思終被顛覆。 《日本史的誕生》超越國族框架、顛覆古史迷思,不僅深度分析中日韓史籍中的政治性質,還原其背後的書寫動機,更擺脫過去以

繩文時代、彌生時代與大和時代的歷史區分,而將日本史作為東亞史的一部分,追索日本建國的來龍去脈。 ======================= 《中國文明的歷史:非漢中心史觀的建構》 綜觀亞洲大陸的歷史、剖析「中國文明」的本質; 不以傳統「漢族」為主線——不只解構、更要建構! 從各個族群的流動,來解釋中國文明的誕生、演變、與終結! 岡田英弘說:「本書不採取以漢族為中心的中國人,作為國民歷史的中國史形式。」那麼,如果不將「中國史」視為「漢族」的「國民歷史」,我們該如何重新建構「中國文明的歷史」? 岡田英弘認為,「中國文明」指的是自西元前二二一年秦始皇統一中國

開始,一直到一八九五年甲午戰爭日本戰勝、清國敗北為止期間,在現今認知的「中國」空間範圍內所發展的「文明」。在先秦時代,「中國」還沒有成立,而在之後的現代,中國的傳統文明斷絕。 更細部來說,「中國文明」以前的時代是蠻、夷、戎、狄的時代;後來被出身西戎的秦統一,結果出現漢字、都市、皇帝,在長達二千多年間,中國式的文明成為中國的主流。然而,「中國人」只是文化上的概念,以人種來說,「中國人」屬於「蠻」、「夷」、「戎」、「狄」的子孫。 與傳統的「中國通史」不同,作者將「中國文明」的歷史重新劃分為三個時期,而甲午戰爭宣告超過二千一百年的皇帝制度和中國文明的結束。明治維新開始後的日本,在不到三十

年的時間就打敗過去的大國——清。受到衝擊的清朝決定走向現代化,派遣許多留學生前往日本,學習西洋的新文化。自此之後,中國依舊持續模仿日本。這個時期的中國已經沒有獨創的文明——「中國文明的歷史」就在十九世紀劃下句點。

日本建國進入發燒排行的影片

香港本土力量 Hong Kong Localism Power

Facebook : http://www.facebook.com/HongKongLocalismPower

近義詞「想、覺得、認為」之用法比較與教學建議 –以日籍學習者為研究對象

為了解決日本建國 的問題,作者賴雪娟 這樣論述:

近義詞辨析無論是對母語者或是對第二語言學習者的教學都非常重要。本研究使用義素分析法、語料庫研究法和「國教院華語中介語索引典系統2019」進行近義詞的比較研究。探討漢、日「想」、「覺得」、「認為」語義、句式的異同與近義詞教學研究。使用義素分析法研究,客觀簡要地提取義素義需要多揣摩與練習,須盡量避免過於主觀。另外,「中日同形詞」為漢語、日語中在歷史上有借詞關係,字形相同的詞。學習語彙之初,母語雖有助於目標語詞彙知識的建立;但若一味依賴母語,可能造成偏誤。因此,在教材教法等方面,應考量如何發揮母語正遷移作用,並減少產生負遷移。第二語言習得理論的發展使得學者們的研究重心逐步從「教」轉向「學」,並越加

重視二語習得研究對對外華語教學、教材編寫等相關領域的指導意義。為提高對日籍學習者的教學效率,研究者建議教學上以語素分析及義素分析進行教學,讓學習者明白漢語和日語是完全不同的兩種語言。辭典和教材中除了說明解釋外,應增加大量的例句。為了避免學習者誤解、誤判漢語詞義和用法等問題,在教學上使用結構分析,幫助學習者區分近義詞、同形詞間的差異性,並加強學習者在詞語搭配和例句上的學習。並搭配語境教學法學習,使學習者更自然的使用詞彙。以國別化教育為前提,研發針對以日語為母語的華語學習者的教材和教學方法。本研究力求全面、系統的探討日語母語者「想」、「覺得」、「認為」習得狀況,為瞭解日本留學生漢語近義詞習得順序提

供依據,希望對華語教學以及教材編寫等提供有意義的參考。關鍵詞:近義詞、想、覺得、認為、語料庫、義素分析

從名城讀日本史:30座名城 × 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵大事

為了解決日本建國 的問題,作者孫實秀 這樣論述:

要了解一個國家, 就不能錯過城中發生的事! 透過解讀日本名城中的重大事件, 一次弄懂從建國至今的千年歷史 ‧每座日本城……看起來好像差不多? ‧一脫離東京大阪等主要都市,對於當地的歷史就有看沒有懂? ‧遊覽名城時雖然有歷史介紹,但要串連日本千年的歷史卻非常困難? 築城是守衛一國一地的基本,早在日本還沒建國的彌生時代,便有環濠部落證明其發展。而到日本建國之初,更因為捲入百濟與新羅的戰爭,擔心中國來襲,建了九州的「水城」。可以說日本各地的名城,見證了從開國到二戰前的千年史。要了解日本的政治中心如何從關西轉移到關東,又九州大名如何在幕末崛起,就不能錯過發生在名城的那些事。

千早城見證了鎌倉幕府的結束,與戰國亂世的開啟 織田信長實現霸業後,打造了舉世無雙的安土城 清洲會議所在的清州城,看著信長死後,柴田家與豐臣家瓜分領土 大阪是豐臣秀吉的豪華之城,也見證茶茶與秀賴的終結 江戶城在德川幕府的打造下,一躍成為世界性的大都會 佐賀與鹿兒島雙城,孕育了日本西化的兩位關鍵人物 二条城眼見德川慶喜大政奉還心願的破滅 熊本城則見證明治政府與大名之間的內戰衝突 網站「日本史專欄」編輯群之一的孫實秀,是華人中首位完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」者,他走訪四十七個都道府縣、古城逾五百座,從大量歷史資料與實際走訪中,擷取最重要的三十座名城與三

十二個改變日本歷史的關鍵事件,利用線性歷史,細數日本從建國後到德川幕府大政奉還、明治時代的內戰,甚至二戰為止,日本史上發生了哪些大事。 本書不但有助於讀者了解從鎌倉、室町時代,到戰國亂世、江戶時代的歷史,更幫助讀者在日本各地旅遊時,面對不同城市的文化,輔以古城歷史,深入了解日本城市的特色,添增觀光上的樂趣。 本書特色 1.線性地整理了從西元645-1993年,日本開國至今的重大歷史事件 2.補足一般人所不熟悉的日本地區史,對於赴日觀光時了解當地歷史風貌有極大的幫助 3.引用大量古籍與資料,以深入淺出的筆法重新詮釋歷史故事 4.收錄當地史跡照片,對於按圖索驥極有幫助

好評推薦 ARC / 旅日歷史部落客 Kiri / 香港日本歷史文化及旅遊作家 月翔 / 戰國導遊兼通譯案內士 卡瓦納 / 旅遊作家 胡煒權 / 日本國立一橋大學博士、日本史學者、《日本戰國織豐時代史》作者 洪維揚 / 『幕末.維新史』系列作者 蔡亦竹 / 實踐大學應日系助理教授 熱血威爾&熱血P / 日本歷史達人、旅遊書作家 鄭祖威 / 日本歷史作家、臉書粉專「日本史專欄」及「幕末研究所」編輯 作者簡介 孫實秀 香港人,香港樹仁大學歷史系學士畢業,現職傳媒界。 對日本戰國時代、幕末時代及日本城郭有濃厚興趣,喜歡逛日本各地大大

小小古跡,曾為此赴日留學發掘當地歷史故事。信奉「讀萬卷書不如行萬里路」,相比在象牙塔內鑽研,更喜歡當一個為史跡通山跑的小野孩,亦是一名「攻城師」。遊歷四十七都道府縣,走訪逾三百五十市村町,古跡數目逾五千個,城郭數逾五百座。 二〇一八年先後完成日本城郭協會舉辦的「日本一百名城」及「日本續一百名城」活動。當中「日本續一百名城」活動更以三十三天時間全球第二名完成,是首位同時完成「日本一百名城」及「日本續一百名城」的外國人,被旅遊達人「卡瓦納」封外號為「根本變態」,同時也是網站「日本史專欄」的編輯之一。 Facebook專頁:「亂‧遊‧日‧誌」 www.facebook.com/sen

goku.blogspot.hk 序:穿梭日本千年興衰史 水城:「唐軍入侵」與日本建國之初 多賀城:統一東北,展開「征夷大將軍」的傳奇 千早城:倒幕與尊王之始 足利氏館:連傳教士也仰慕的中世最高學府 興國寺城:由零開始「下剋上」掀戰國亂世 二条城:擦槍走火促成戰國最惡「下剋上」弒君 槙島城:室町幕府之終焉 安土城:見證織田信長的榮盛 清洲城:瓜分主子領地的「清洲會議」 石垣山城:見證小田原征伐的「一夜城」 名護屋城:豐臣秀吉征服朝鮮之夢 上田城:善於計謀、以小博大的真田家 江戶城:躍足全國以至世界的大都會 大坂城:大坂雙陣與亂世的終結 原城:江戶幕府最大暴動「島原之亂

」與日本鎖國之始 赤穗城:忠臣藏的故事「赤穗事件」 佐賀城:(倒幕四雄藩:肥前)鍋島齊正吹起的近現代化之風 鹿兒島城:(倒幕四雄藩:薩摩)幕末第一名君島津齊彬的現代化改革 品川台場:開國之始!黑船來航! 萩城:(倒幕四雄藩:長州)明治維新的推手:吉田松陰與他的倒幕之夢 高知城:(倒幕四雄藩:土佐)土佐藩與前藩主山內容堂的兩難 二条城:「王政復古」政變,讓德川慶喜的「大政奉還」成泡影 江戶城:無血開城與「幕末三舟」大功臣 會津若松城:見證「戊辰戰爭」最悲慘的一幕 五稜郭:「戊辰戰爭」的最後一頁 熊本城:「西南戰爭」的勝敗關鍵 鹿兒島城:「末代武士」西鄉隆盛 首里城:琉球歸入日本記 丹波龜山城:日

本政府鎮壓宗教的「大本事件」 名古屋城:第二次世界大戰時被焚毀的天下名城 廣島城:見證人類首次使用核子武器的原爆災禍 姬路城:邁向世界的日本第一城 跋 參考書目 ■ 名護屋城:豐臣秀吉征服朝鮮之夢 豐臣秀吉討伐北条氏政,平定關東,東北奧羽的戰國大名亦紛紛歸順。放眼日本全土,已沒有大名敢違抗豐臣秀吉命令。一位平民出身的人,不僅飛躍龍門登上關白這位極人臣之職,更達成統一日本這前無古人的驚人霸業,想必應該心滿意足吧。不過豐臣秀吉的目光,卻早已遠離日本注視朝鮮。沒錯!豐臣秀吉並不滿足於狹隘的日本,其擴張領土的野心並未停止,他在九州選址興建新城,作為對侵略朝鮮的大本營,一場涉及中日韓三國的

大戰旋即上演。 早在一五八三年(天正一五年)平定九州後,豐臣秀吉便寫信予朝鮮的李氏王朝,不但要求朝鮮向日本稱臣,更要協助日本攻打明朝。原本朝鮮對日本就沒有好感,以前曾發生過日本人在朝鮮作亂的惡行,對朝鮮來說,日本形象可說是劣跡斑斑。豐臣秀吉這封如此傲慢,朝鮮當然會拒絕了。 之後豐臣秀吉派對馬的宗義智與朝鮮交涉,但亦無法說服朝鮮改變初衷。畢竟朝鮮的背後有明朝在撐腰,即便豐臣秀吉真的來犯,也可以向明朝求援擊退日本。面對豐臣秀吉的橫蠻無理要求,李氏王朝根本沒放在心上。 豐臣秀吉得知宗義智交涉失敗後,終於被惹怒,決心先平定朝鮮,繼而入侵明朝。為了籌備侵略朝鮮,豐臣秀吉必須在九州建立一個龐大的前線基地。

一五九一年(天正十九年)八月二十三日,豐臣秀吉公告全國大名,將於翌年春天「入唐」,下令九州大名在肥前的名護屋(佐賀縣唐津市)興建新城,作為對朝鮮前線基地。 BOX:名護屋與名古屋 名護屋位於肥前松浦郡東北方的一個小灣港,自中世以來一直是松浦氏對外交易的據點之一。據說豐臣秀吉在平定九州時,便計畫尋找合適的土地建城,作為將來侵略明朝的「橋頭堡」。豐臣秀吉在選址時,發現九州名護屋的發音,與故鄉名古屋相同,感覺特別親切。名護屋有一座名為勝男山的地方,豐臣秀吉覺得勝男山這個名字將會為自己帶來好運,於是選址在名護屋建城。

日治時期傳統文人對殖民現代性的「非文明」抗爭 -以《三六九小報》為例

為了解決日本建國 的問題,作者邱安佑 這樣論述:

宗教與民俗在漢文文化之中扮演相當重要之角色,其更是提供文藝創作豐富的題材。然而當台灣人面對殖民現代性之衝擊下,此類「傳統」元素可否透由文藝之管道作為鞏固台灣人身分的重要手段,抑或是在除魅思維的影響下遭社會遺棄?本論文試圖運用James Scott、Michael Szonyi等學者的理論,來初探日本殖民時期,「傳統漢文文化」此一應遭現代性批評落後而消逝的文化,如何透由創作者之手於此一時期存活,甚至向著下一世代延續,並透由《三六九小報》作為觀察之對象。本文共分四章,第一章為緒論,將討論何以選擇《三六九小報》作為研究題材與題目之關係,並簡單回顧數位學者對於小報中神鬼故事與奇聞軼事的相關研究。第二

章為文獻回顧與理論概念探討,將會針對本文常用之幾個術語進行解釋與定義,並更深入的回應學者對於小報之研究,除此之外會對本文欲討論之問題進行釐清。第三章為現代性與西方性案例分析,將會運用引用之理論針對小報內容進行分析,聚焦於廣告、神鬼故事與奇聞軼事等類別,以期觀察出創作之目的與結果。第四章為結論,將再次把各種理論與筆者的觀察做一整理與結論,可發現在日治殖民的環境下,彰顯漢人民族性的特色是維持自我性、並反抗殖民的一種手段,而宗教與民俗正是素材的一環,才因此在除魅化的過程中從不消散。本文欲以James Scott、Michael Szonyi等學者的觀點觀看《三六九小報》,呈現傳統文人透由非現代性、非

世俗化的題材實現弱者的武器作為反抗殖民的手段。

日本建國的網路口碑排行榜

-

#1.日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史 - Goodreads

日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史book. Read reviews from world's largest community for readers. 神武天皇真的是日本的第一位天皇?超越國族框架、放眼東亞 ... 於 www.goodreads.com -

#2.建國紀念之日 - 中文维基百科

建國 纪念之日(日语:けんこくきねんのひ kenkoku kinen no hi )是日本為紀念建國而定的節日,按照《日本书纪》記載的神武天皇即位之日推算而定於2月11日。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#3.日本建國隱秘被曝光,國名竟由武則天親賜,先祖與秦朝貴族有關

日本建國 隱秘被曝光,國名竟由武則天親賜,先祖與. 對於日本的來源,專家研究以來長期爭議不斷,史書上這樣說,秦始皇統一六國的過程之中,六國的貴族 ... 於 twgreatdaily.com -

#4.日本建国纪念日怎么庆祝?日本建国纪念日时间、由来及节日活动

日本 的建国纪念日,称作“建国記念の日(けんこくきねんのひ)”。通常国家建立的日子就是国庆节,然而日本却不是,日本的国庆节来源于神话传说。 於 www.cifnews.com -

#5.日本史的誕生: 東亞視野下的日本建國史 - Google 圖書結果

東亞視野下的日本建國史 岡田英弘. 結果,日本與統治中國的政權第一次建交是一八七一年(明治四年)的《日清修好條規》。距離日本建國經過了一千二百年。 於 books.google.com.tw -

#6.日本建国の理由がすごかった!

もちろん米国でも建国の歴史や理念を教えます。 なるほど米国の独立宣言を諳(そら)んじることができる人は少ないかもしれないけれど、米国が独立戦争を ... 於 nezu3344.com -

#7.日治時期台灣「建國祭愛馬行進」 - 月旦知識庫

戴振豐,建國祭,愛馬行進,愛馬日,軍馬祭,後殖民,Horse March in New Era Inauguration Festival ... 建國祭又稱為紀元節,其日期是在2月11日,是日本慶祝其建國的日子。 於 lawdata.com.tw -

#8.邵建國先生主講:誰が日本の近代を担ったのか

臺灣大學文學院日本研究中心- 邵建國先生主講:誰が日本の近代を担ったのか―行政国家を作り上げた官僚たちの思想と行動. 於 cjs.ntu.edu.tw -

#9.日本最大連鎖食堂

Maido Ookini食堂菜單提供多達69種品項,且依照年節氣候的變化,提供當季美味可口的菜餚。同時也注重食材來源與製作的安全,提供顧客美味安全健康的日式家庭美食。 於 www.shokudo.com.tw -

#10.日本建国日_搜狗百科

所谓“建国”并不像美国独立纪念日有其历史的意义,其本意是根源于古时神武天皇的即位传说。相传初代天皇—神武天皇是在2月11日这天即位,于是视这天为日本国的开始,也就是定 ... 於 baike.sogou.com -

#11.超八成日本人不知今天是日本建國日 - 人民网-日本频道

2月11日是日本建國日,而據日本青年會議所此前有關建國的調查顯示,現居日本的外國人中,所有受訪的中國人都知道本國的建國日,而美國和加拿大有超過 ... 於 japan.people.com.cn -

#12.日本建國幾年 - Angelotrasporti

大正1912年7月30日– 1926年12月25日. 根據日本神話記載,這一天是日本初代天皇・神武天皇的即位日。 4. 2022-05- ... 於 angelotrasporti.it -

#13.日本最大連鎖食堂南京建國食堂| 立即點餐!inline 線上訂餐

日本 最大連鎖食堂南京建國食堂 · 4人家庭組合餐. 原味玉子燒1、鹽烤鯖魚1、炸豬排1、照燒雞腿排1、牛肉壽喜燒1、和風茄子2、菠菜2、可樂餅2、白飯(中)4、味噌湯4 · 2人幸福 ... 於 inline.app -

#14.建國紀念之日 - 维基百科

关于其他国家的建国纪念日,请见「建国纪念日」。 建國纪念之日是日本為紀念建國而定的節日,按照《日本书纪》記載的神武天皇即位之日推算而定於2月11 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#15.李火增鏡頭下的「建國祭」 - 聚珍臺灣

今天是2月11日,也是日本皇紀2680年的「建国記念の日」. 透過李火增的鏡頭,我們可以看到日本時代的臺灣慶祝這個日子的情景,圖為今天臺北的衡陽路、 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#16.日本KOMEDA(南京建國店)客美多咖啡廳(中山區)_假日計時人員

打工兼職看這裡-客美多好食股份有限公司誠摯招募日本KOMEDA(南京建國店)客美多咖啡廳(中山區)_假日計時人員,※非常歡迎白天在職人員、晚間兼差、在學學生打工、畢業 ... 於 www.518.com.tw -

#17.奈良春日大社的主祭神就是祂!日本建國神助攻「建御雷神 ...

奈良春日大社的主祭神就是祂!日本建國神助攻「建御雷神」祈求勝運的不二神選! · 古事記VS. 日本書紀,不同史書詮釋的差異是? · 來自火神之血!從刀劍而 ... 於 www.letsgojp.com -

#18.《日股》日本股市因「建國紀念日」休市一天 - MoneyDJ理財網

MoneyDJ新聞2022-02-11 06:52:04 記者黃文章報導. 日本股市週五(2月11日)因「「建國紀念日」將休市一天。 日經225指數2月10日收盤上漲0.42%或116.21 ... 於 www.moneydj.com -

#19.日本什麼時候建國的? - 劇多

日本 的建國年月日是公元前660年2月11日(公元紀年)。 由來是日本紀元前660年、日本的神武天皇的即位日(1月1日(舊暦)). 還有,現在的平成天皇是日本 ... 於 www.juduo.cc -

#20.日本放寬106國入境禁令「台灣未入列」? 外交部:原就沒限制

日本 政府6日宣布,將解除鎖國、放寬部分邊境防疫管制,其中英美法等106國的入境禁令,但並未包括台灣。對此,外交部今天(7日)解釋,這是因為台灣 ... 於 news.ebc.net.tw -

#21.【北韓疫情】增29萬宗發燒病例金正恩:需參考中國抗疫經驗

【北韓新冠疫情】增逾29萬宗發燒病例金正恩:建國以來最大災難需參考中國抗疫經驗 ... 香港僅復必泰疫苗獲日本接納3針全打科興或無緣「回鄉」. 於 urbanlifehk.com -

#22.賀!營建系邱建國教授榮獲100年度日本前田工學財團論文獎

賀!營建系邱建國教授榮獲100年度日本前田工學財團論文獎-建築領域"山田一宇獎"! Loading... 於 www.ce.ntust.edu.tw -

#23.日本-世界旅遊資訊| TravelKing旅遊王

除了東京外,神奈川縣橫濱市、大阪府大阪市、愛知縣名古屋市等都是日本主要的都市。 ... 從日本建國以來的歷史發展,文化的發展一直中國文化的強烈影響,包含慶典、 ... 於 www.travelking.com.tw -

#24.日本建国日- 快懂百科

日本建国 日为2月11日,第二次世界大战前称为纪元节,是按照《日本书纪》传达的神武天皇即位之日而制定的日本节日。 於 www.baike.com -

#25.東亞視野下的日本建國史- 飛比價格- 優惠價格推薦

日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#26.從名城讀日本史 - 讀墨

30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵大事. 共10 人評分. 作者: 孫實秀 關注; 出版社: ... 於 readmoo.com -

#27.快新聞/北朝鮮疫情爆「單日21人染疫亡 - 民視

快新聞/北朝鮮疫情爆「單日21人染疫亡、28萬人遭隔離」 金正恩:建國以來最大動盪 ... 快新聞/Novavax宣布向台申請EUA 日本、新加坡估5月底開放接種. 於 www.ftvnews.com.tw -

#28.【情報】日本建國紀念日- 戰爭雷霆(War Thunder) - 哈啦區

ω・^§)ノ日本,一個擁有悠久歷史和豐富文化的國家,其建國紀念日的具體日期至今都是一個迷。而對於War Thunder玩家來說,神秘的事物則更吸引人! 於 forum.gamer.com.tw -

#29.建國紀念之日

建國 紀念之日(日語:けんこくきねんのひ kenkoku kinen no hi)是日本為紀念建國而定的節日,按照《日本書紀》記載的神武天皇即位之日推算而定於2月11日。 於 www.wikiwand.com -

#30.日本建國高校歡樂體驗大華科大技職特色 - 中華日報

記者彭新茹/新竹報導日本建國高校五十六名師生至大華科大進行技職特色體驗活動,內容涵蓋餐飲系的果雕、機器人競賽設計、變形金剛重機、瑜珈、太極拳 ... 於 www.cdns.com.tw -

#31.日本新增確診近4萬例染疫死亡者累計突破3萬人 - 中央社

日本 今天新增COVID-19確診病例近4萬例,通報確診後死亡人數為36人。疫情發生以來,確診後死亡人數累計突破3萬人。第6波疫情肆虐,死者增加速度快,3個 ... 於 www.cna.com.tw -

#32.日本歷史原來從神話開始!了解日本國慶日「建國紀念之日」

現在的建國紀念之日原本被稱為紀元節,創立於明治時期。當時明治政府為了要推行各種改革,決定廢除農曆,改採西方國家常用的西曆。此時,明治政府希望有個 ... 於 www.tsunagujapan.com -

#33.建國紀念之日- 維基百科,自由的百科全書

為了打擊日本軍國主義,紀元節在1948年被廢止。而此後根據日本《祝日法》第二條規定,建國紀念之日為日本法定節日;《祝日法》並於1966年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.傳說神武天皇就是幫秦始皇找仙藥的徐福?日本史學者這樣說……

傳說徐福東渡,指稱徐福到達的就是日本,而且成為日本的初代天皇「神武天皇」,開創了日本建國的神話。(圖片來源/維基百科). 於 www.cmmedia.com.tw -

#35.日本文明開化史略 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

如前所述,關於日本建國年代,日本舊史家附合日本古史的神話,認為「天孫降臨,神武東征之結果,組織和協的聯盟,遂以成立日本國家」,而把日本開國的紀元年代,斷定在公元前六 ... 於 books.google.com.tw -

#36.日本建國幾年 日本历史年表 | 藥師+

日本 历史年表. 令各國造七重塔一座,安置天皇頒佈金字《金光明最勝王經》。 740, 天平十二年, 藤原光嗣之亂。遷都恭仁京。新羅審祥法師講《六十華嚴》。 建國分寺。 於 pharmacistplus.com -

#38.李世暉/日本建國大業至今未完,待續 - 雲論

每年的2月11日是日本的建國紀念日。事實上自明治維新後,日本政治家們便不斷以「開國」與「立國」,試圖形塑自己心目中的「日本國」。 於 forum.ettoday.net -

#39.日本KOMEDA(南京建國店)客美多咖啡廳(中山區)_假日計時人員

台北市中山區工作職缺|日本KOMEDA(南京建國店)客美多咖啡廳(中山區)_假日計時人員|客美多好食股份有限公司|時薪168 至180元|2022/05/14|找工作、求職、兼職、短期 ... 於 www.1111.com.tw -

#40.日本國是誰建立的? - LINE購物

有網站向一千多位受訪者發問︰「建國記念日是是哪位天皇即位的日子?」有40.4%的人答明治天皇,7.2%的人答大正天皇,20.4%的人答昭和天皇,3.2%的人答今上 ... 於 buy.line.me -

#41.建國紀念之日— Google 藝術與文化

建國紀念之日是日本為紀念建國而定的節日,按照《日本書紀》記載的神武天皇即位之日推算而定於2月11日。此節日於1966年制定,用意在紀念日本建國的精神、培養日本人民 ... 於 artsandculture.google.com -

#42.建國紀念日(日本) | 網路百科 - Internetpedia Wiki | Fandom

建國紀念日(日本)是日本的國慶日,於1967年制定2月11日為建國紀念日,制定此節日的目的是要日本國民想起日本是如何建立起這個國家的,日本建國紀念日在第二次世界大戰 ... 於 internetpedia.fandom.com -

#43.【2021年~2022年】日本的國定假日一覽 - matcha-jp.com

建國 紀念之日, 2月11日, 無 ; 天皇誕生日, 2月23日, 無 ; 春分, 3月20日, 無. 於 matcha-jp.com -

#44.30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵 ...

從名城讀日本史:30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵大事. 於 www.tcsb.com.tw -

#45.日本建國紀念日建國紀念之日 - Yzkgo

建國 紀念之日建國紀念之日是日本為紀念建國而定的節日,按照《日本書紀》記載的神武天皇即位之日推算而定於2月11日。此節日於1966年(昭和41年)制定,用意在紀念日本 ... 於 www.tochkaag.co -

#46.日本、2月11日「建国記念の日」を祝う - ARAB NEWS

自国の建国は最も重要な日であるはずだ」と述べた。 式典に続いて今年は、日本の初代天皇の足跡を伝える新作能「神武」が初上演された。 於 www.arabnews.jp -

#47.日本KOMEDA(南京建國店)客美多咖啡廳(中山區) - 104人力銀行

【工作內容】台北市中山區- ※非常歡迎白天在職人員、晚間兼差、在學學生打工、畢業生、社會新鮮人、二度就業等※本公司人性化管理所有店都有制服提供,員工供餐, ... 於 www.104.com.tw -

#48.日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史|二手書交易資訊 - 讀冊

【二手徵求好處多】|日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史. 日本史の誕生—— 千三百年前の外圧が日本を作った. 46二手徵求. 岡田英弘. 陳心慧. 八旗文化. 於 www.taaze.tw -

#49.建國紀念日談話安倍避談侵略港民日領館斥日篡改歷史 - 鉅亨

昨(11)日是日本的「建國紀念日」,首相安倍晉三發表紀念談話,避談對中韓等國的侵略與殖民統治的歷史等問題,只說期望國民培養愛國之心,創造更加強大 ... 於 news.cnyes.com -

#50.日本的國定假日:2月11日「建國紀念之日」 - FUN! JAPAN

關於「建國紀念之日」 ... 在《日本書記」中,2月11日原本記載的是日本初代天皇「神武天皇的即位之日」,也曾經被稱為「紀元節」。但是在1948年第二次世界 ... 於 www.fun-japan.jp -

#51.日本史的誕生: 東亞視野下的日本建國史| 誠品線上

日本史的誕生: 東亞視野下的日本建國史:神武天皇真的是日本的第一位天皇?超越國族框架、放眼東亞局勢、顛覆古史迷思,深度剖析真實的日本建國史! 於 www.eslite.com -

#52.日本建國紀念日英文 - 查查在線詞典

日本建國 紀念日英文翻譯: national foundation day…,點擊查查綫上辭典詳細解釋日本建國紀念日英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯日本建國紀念日,日本建國紀念日的 ... 於 tw.ichacha.net -

#53.30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的 ...

在Kobo 閱讀孫實秀的《從名城讀日本史:30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關鍵大事》。要了解一個國家, 就不能錯過城中發生的事 ... 於 www.kobo.com -

#54.三花日式料理: 首頁

三花日式料理是由擁有二十年板前壽司經驗的料理長石福安帶領,為您提供新鮮多樣化的懷石料理,在這裡您可以享受到日本當季食材及獨一無二的日本器皿擺盤,不論是一人獨 ... 於 www.sf-kaiseki.com -

#55.日本東京疫情連5天升溫沖繩新增病例再創新高 - 蘋果日報

日本 各地新冠肺炎疫情持續升溫,東京已連續5天單日新增確診病例高於上週同日; ... 北韓再多21人病歿添17.4萬例金正恩稱疫情是建國以來最大動盪. 於 tw.appledaily.com -

#56.Excel也能畫?日男退休成「米開朗基羅」 開畫展還受獎

Excel試算表通常被用來計算數據、製作統計圖表,是辦公室不可或缺的軟體之一,不過日本有一名80多歲老爺爺堀內辰男在退休後想要學畫畫,但因為生性節儉,因此決定 ... 於 beanfun.com -

#57.建國紀念日 - 中文百科知識

日本建國 紀念日(けんこくきねんのひ):第二次世界大戰前稱為紀元節,是按照《日本書紀》傳達的神武天皇即位之日2月11日而制定的日本節日。1966年根據 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#58.南韓總統尹錫悅剛上任! 北韓朝日本海射3枚短程彈道飛彈

北韓朝日本海射3枚短程彈道飛彈. 2022.05.12 19:26. 北韓 · 飛彈 · 尹錫悅. 北韓今日下午朝日本海發射3枚飛彈。 ... 金正恩:建國以來的「最大動盪」. 於 news.ttv.com.tw -

#59.病毒破鐵幕》北韓一天飆增29萬發燒病例、15死金正恩:建國 ...

19 小時前 — 北韓疫情嚴峻,通報確診數不斷激增。報導指出,在防疫前期,民眾缺少對Omicron 變異株的認識,相關治療也不清楚,才導致死亡率高。對此,勞動黨中央委員會 ... 於 times.hinet.net -

#60.日本神話(1):大和政權編寫的「歷史的起源」 - nippon.com

日本 的建國神話是根據《古事記》和《日本書紀》的內容整理出來的。本文將對其誕生的時代背景進行解說,並介紹伊邪那歧和伊邪那美創造日本列島的故事。 於 www.nippon.com -

#61.日本神武開國新考: 徐福入日本建國考 - Google Books

日本神武開國新考: 徐福入日本建國考. Front Cover. 香港商務, 1950. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the ... 於 books.google.com -

#62.展廳資訊 - 和韻日本宅Takara Standard日本第一琺瑯廚具-日本 ...

日本 宅】秉持著健康宅的理念,從櫃體到耗材,嚴格替您把關每一項小細節。 ... 和韻.日本宅. 台北展廳. 台北市建國北路二段108號. 02-2518-2700. 展廳資訊 ... 於 www.takara-standard.com.tw -

#63.[特殊] 日本建国纪念之日新闻 - War Thunder

日本 ,一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,其建国纪念日的具体日期至今都是一个迷。而对于War Thunder玩家来说,神秘的事物则更吸引人! 於 warthunder.com -

#64.建国纪念日- 日历2月- 探索日本 - Web Japan

2月11日是建国纪念日,它是为了使日本人想起自己国家的建立、培养爱国之情的国家性节日。 1873年1月,日本从传统旧历,也就是基于月亮的圆缺制定的阴历,转变成公历 ... 於 web-japan.org -

#65.連絡方法| 日本語 - 臺北市立建國高級中學

日本 語. ::: 学校紹介連絡方法校園語音導覽. ::: オフィス内線とメール. 代表: 886-2-23034381. オフィス. 内線. メール. 校長室. 101. [email protected]. 於 www2.ck.tp.edu.tw -

#66.日本十九名「哈台妹」 抵建國科大習漢語文化

這一次因中共肺炎病毒影響,日本也受到波及,學生與老師都很擔心無法成行,很感謝建國科大珍惜多年姐妹校情誼,同意讓學生過來。 小松大學國際文化交流系 ... 於 www.epochtimes.com -

#67.東亞視野下的日本建國史**原價360元,特價優惠288元 - 蝦皮

《中華玩家》日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史**原價360元,特價優惠288元** 內容簡介: 神武天皇真的是日本的第一位天皇? 超越國族框架、放眼東亞局勢、顛覆古 ... 於 shopee.tw -

#68.日本松江大根島牡丹展將於建國花市登場 - 新浪新聞

日本 松江大根島牡丹展將於建國花市登場【旅遊經編輯部報導】農曆春節即將到來,家家戶戶除了除舊佈新外,也喜歡在家擺設一些繽紛生氣的植物,來展「花 ... 於 news.sina.com.tw -

#69.「日本國會議員祝賀團」祝賀我建國百周年國慶

為祝賀我建國百周年國慶活動,「日本國會議員祝賀團」團長平沼赳夫將率領57名國會議員於本(10)月8日至10日訪台參加各項慶祝活動。 於 www.roc-taiwan.org -

#70.【日本南九州親子遊】進入神話世界,探索日本建國與大和民族 ...

首先必須承認,我們行前對日本的建國神話一竅不通,頂多聽過天皇"萬世一系" 的世襲概念。所以一看到行程表上,有一天要連續拜訪二個神社, ... 於 qqhair.tw -

#71.日本文化教室 - 建國科技大學- 應用外語系

建國 科大應用外語系日文組為在校生爭取赴日本實習的機會,學生在學校裡文化教室,體驗穿著日本傳統服飾的樂趣。 地址:500 彰化市介壽北路1號No.1,Chiehshou North ... 於 afl.ctu.edu.tw -

#72.COVID-19全球最新情報5/15 | 中央社新頭殼Newtalk

日本 各地疫情持續,雖然東京、大阪等地單日新增確診病例微降,但疫情最 ... 對抗首波COVID-19疫情,國家領導人金正恩稱這是建國以來「最大動盪」。 於 newtalk.tw -

#73.日本。建國聖地、橿原神宮。奈良- 旅遊 - 作家生活誌

而今,日本的建國紀念日2月11日,則是紀念神武天皇即位的日子。 從神武天皇以來,日本天皇一脈相傳,至今已是第126代了,沒有改朝換代,是世界上現存最 ... 於 showwe.tw -

#74.漢朝和親公主嫁波斯!「半路懷孕」就地產太陽後裔還建國

中國古代為了維繫與邊疆民族的安定,常會派出當朝公主和親,成為國家與國家間維繫邦交的方式。在漢朝,一名公主遠嫁波斯,但當和親隊伍經過現在的帕 ... 於 www.setn.com -

#75.2018/02/12(一)日本建國紀念日假期交易公告

日期. 國家/地區. 節日假期. 相關市場交易排程. 當地市場(OSE/TSE/TCE/TGE)休市一日. SGX(NK)全日正常交易. 2018/02/12(一)日本建國紀念日假期交易公告. 02/12(一). 於 www.spf.com.tw -

#76.日本建國紀念日@ IZUMO-出雲 - 隨意窩

2/11是日本的建國紀念日,其依據乃是日本書紀所記載初代天皇神武天皇於大和登基之日, 辛酉年春正月、庚辰朔,明治政府推算為西元前660年舊曆1月1日而換算成新曆2月11 ... 於 blog.xuite.net -

#77.『日本建国の歴史』から「自信」と「誇り」を学ぶ講座

古田 充先生が教える「『日本建国の歴史』から「自信」と「誇り」を学ぶ講座」の講座詳細です。◇文化・教養◇オンライン開催。受付期間中に、早めにご予約ください。 於 www.street-academy.com -

#78.日本歷史

所以很難對日本國誕生的確切年代作出準確的判定。據《古事記》和《日本書紀》記載,第一代天皇——神武天皇于西元前660年建國並即位,即位 ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#79.「日本建國幾年」懶人包資訊整理(1)

日本建國 幾年資訊懶人包(1),,,根據傳說,日本於公元前660年2月11日建國。日本在公元4世紀出現首個統一政權倭國,其後於大化革新後確立天皇體制,引入唐朝文化, ... 於 1applehealth.com -

#80.麥克阿瑟或許狂妄自負,但可說是當代日本建國之父 - 關鍵評論網

麥克阿瑟的改革破壞日本財富結構的程度,可能跟蘇聯對東歐的破壞差不多,只不過沒那麼血腥。兩者的差別在於,日本脫離占領改革後,遠比以前還要強大; ... 於 www.thenewslens.com -

#81.日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史 - 博客來

神武天皇真的是日本的第一位天皇? 超越國族框架、放眼東亞局勢、顛覆古史迷思, 深度剖析真實的日本建國史! 「 ... 於 www.books.com.tw -

#82.駐日本代表處盛大舉辦「中華民國建國102年國慶酒會」(日本 ...

本(102)年10月8日駐日本代表處在東京都大倉飯店舉辦「慶祝中華民國建國102年國慶酒會」,日本公益財團法人交流協會會長大橋光夫、日本國會、地方議員等重要政界人士、 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -

#83.日本建國紀念日建國紀念之日 - Erhvy

建國紀念日(日本)是日本的國慶日,是按照《日本書紀》描述的初代天皇神武天皇即位之日2月11日而制定的日本節日。 3.建國紀念日2月11日. 毎年2月11日是慶祝日本建國的日子。 於 www.studiocavas.co -

#84.日本建國日的英文怎麼說

國: Ⅰ名詞1 (國家) country; nation; state 2 (姓氏) a surname Ⅱ形容詞1 (代表國家的) national; of ... 日本: Japan; 建國: ... 於 dict.site -

#85.【小黑板-8】少了「の」可不行!日本的國慶日—建国記念の日

相當於各國國慶日的這個日子,在日本稱作「建国記念の日」,日期訂在2月11日。 不同於其他許多國家以革命或獨立的日期作為紀念日,2月11 ... 於 vocus.cc -

#86.30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關 ...

【myBook】從名城讀日本史:30座名城× 32個歷史事件,細數從建國到戰後,日本史上的關(電子書). 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#87.2022年日本國定假日/ 東京旅遊官方網站GO TOKYO

現在的日本一年有16天國定假日。如果能夠事先了解日本的節日假期,在計畫旅遊行程時,會更加便利喔。 ... 建國紀念日(2月11日). 日本的建國紀念日。 於 www.gotokyo.org -

#88.日文學習:日本國慶日又改了!原來那天全國都要幫他慶生 ...

日本 的國慶日不只一個? 建國紀念日2月11日; 天皇生日2月23日. 日文的生日祝福有多少寫法? 於 www.language-world.com.tw -

#89.日本建國幾年 - Digitalbahner

日本 国定节日原则上均放假一天。 1945年,昭和天皇頒布《朝鮮及臺灣住民政治參與相關詔書》 ,日本帝國同時通過眾議院議員選舉法改正案,給予臺灣人與日本內地相同的參政權 ... 於 digitalbahner.de -

#91.2米高虎爺迎新春!台北建國花市連續十天「日本牡丹花展」登場

建國 假日花市暨日本松江大根島牡丹花展,讓民眾在無法出國的情況下,仍可在台北花市感受到日本牡丹花的美麗與松江市相關旅遊資訊及物產特色,飽覽繽紛 ... 於 playing.ltn.com.tw