矮靈祭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪郁芬寫的 台灣華俳精選 和呂鈺秀的 臺灣音樂史(2版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站五峰鄉大隘村賽夏族矮靈祭歌 - | 開放博物館也說明:這是新竹縣五峰鄉大隘村賽夏族的矮靈祭之歌。矮靈祭是為了祭祀矮人而舉行的一個祭典,神話傳說當中描述了教導賽夏族人農耕技術的矮人,雖然對賽夏族人有恩, ...

這兩本書分別來自釀出版 和五南所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 王偉琴所指導 葉蓓蓉的 賽夏族學童參與人文營隊活動之社會文化影響研究 (2021),提出矮靈祭關鍵因素是什麼,來自於賽夏族、文化認知、文化認同、營隊活動。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 林詠能所指導 徐淑美的 博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例 (2021),提出因為有 章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同的重點而找出了 矮靈祭的解答。

最後網站台灣民俗慶典之賽夏族矮靈祭 - 每日頭條則補充:等到茅草結沒了的時候,就是矮靈祭要舉辦的時候了。除了主祭,每個姓氏也會推派自己的長老做小主祭。 在祭典的第一天,是為迎神。

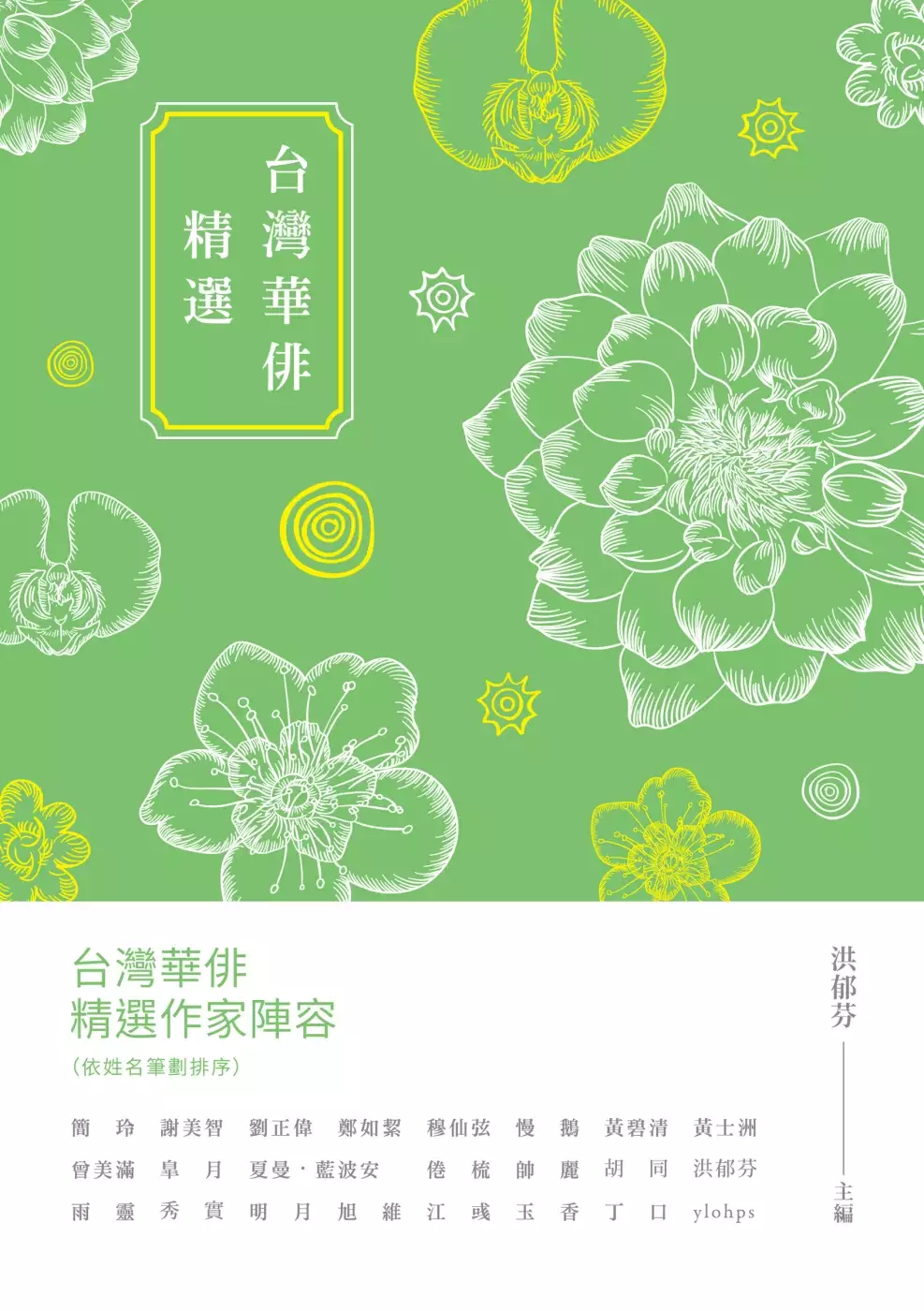

台灣華俳精選

為了解決矮靈祭 的問題,作者洪郁芬 這樣論述:

本書輯錄了台灣俳人的俳句作品凡120首,其中不乏饒具台灣趣味的作品。兩行華俳,既是優雅的詩歌,也是情哲合一的智慧語錄。一卷懷中,簷下展讀,晴雨晨昏,都在心中。 「秋分爾後,嘉義小城,氣溫依然酷熱。古人云,秋陽以虎,所言不虛。婉拒酬酢,伏案寫作此文,是我懷著對台灣文學的熱愛所帶來的動力。有關台灣俳句在台灣的發展,吾師黃靈芝等人早有倡議。不為五七五形式的僵化,可效日俳作二句一章之書寫。只因限於時勢,應和者稀。拜師門受末學,輾轉倥傯中我未曾或忘。生命軌跡總是曲折難料,這三年竟讓我有緣值餘閒之便,重拾對華俳的研究。殖民時期統治者輸入俳句,提倡「台灣趣味」。光復後的灣俳和解嚴後的華俳發展

,自是一脈相承。我堅持華俳源於台灣作家(俳人)默默的耕耘,藉由台日兩個不同的文化體系交流中自然發展而成,絕非外力的施加。這是維護台灣文學的尊嚴最起碼的覺醒。」──序〈流水上的竹筏 灣俳華俳〉洪郁芬 本書特色 ★ 兩行華俳,既是優雅的詩歌,也是情哲合一的智慧語錄。本書精選二十三位台灣俳人的作品,呈現多樣的俳句之美。 ★ 全書共分春、夏、秋、冬四卷,每一卷特選五首俳句附上日文翻譯。

矮靈祭進入發燒排行的影片

講了這麼多的故事,這次我們把目光放回到台灣,來說一個原住民的故事吧!

做事隨便的年輕人阿南,突然變成了一隻猴子,他一心想變回人類,想去找大神幫忙。

路上遇見了同樣是人類變成的鴿子多多,以及被燒的黑嚕嚕的彩色鴉

他們要怎麼回復原來的樣子呢?

在這次的節目,也為大家介紹賽夏族矮靈祭由來的小故事~

[Friday英語小教室]

外國人: Foreigner

🏝歡迎支持島嶼建設,您的支持會用在節目的必要支出(租借錄音室等),謝謝您!

https://p.ecpay.com.tw/B48F0FB

--

📣 想聽我們或追蹤我們,請按這裡:

https://pm1200story.soci.vip/

💬 商業合作或各類提案討論,歡迎來信:

[email protected]

從各podcast平台可以背景播放我們的節目,開車陪睡玩玩具聽都方便,歡迎訂閱:

Apple: https://reurl.cc/n0pKeD

KKBOX: https://reurl.cc/Y6aAln

Spotify: https://reurl.cc/odMazq

Google: https://reurl.cc/Ld2E8y

#說故事 #講故事 #聽故事 #親子 #故事頻道 #經典改編

賽夏族學童參與人文營隊活動之社會文化影響研究

為了解決矮靈祭 的問題,作者葉蓓蓉 這樣論述:

近年來受到觀光行銷與創新的活動吸引,造訪原住民地區旅遊的人越來越多,政府單位以及非營利組織也常透過文化體驗課程、營隊活動等創新活動型態來推動地方發展,活動之舉辦可以達到行銷目的,但也可能帶來社會文化影響。臺灣原住民族群傳統社會組織中,各有自己的生活型態、信仰祭典,其中賽夏族文化內涵深具獨特性,因此,本研究以賽夏族學校與中華數位人文關懷協會協力舉辦之人文營隊活動作為觀察,希冀對賽夏族文化內涵有更深入的瞭解,並探究人文營隊活動對賽夏族學童之社會文化影響,以及學童在參與人文營隊活動後,其文化認知及自我文化認同上之改變。 本研究以文獻收集、參與觀察法、深度訪談法、問卷調查等方法進行。藉由文獻收

集瞭解賽夏文化,再運用深度訪談法與問卷調查法,瞭解賽夏文化內涵及學童參與人文營隊後文化認知、自我文化認同之社會文化影響,同時透過參與觀察法於實際場域進行觀察,以獲得更完整之資料。 研究發現,賽夏族學童透過營隊體驗,藉由做中學過程瞭解賽夏族傳統文化,藉由對祭典信仰、姓氏起源、自然工藝以及文化特質的學習,更深入瞭解賽夏文化內涵,進而促使學童增進其自我文化認知,並提升自我文化認同。然而,研究也發現,關於社會文化影響的部分,賽夏學童在族語的使用上普遍意願較低,並未因為營隊活動而喜歡使用族語作為人際溝通。 營隊活動可視為創新活動之一種型態,規劃良善的營隊活動經由審慎規畫,將原住民族豐富特有的文化底蘊

納入活動主軸,有助於參與者瞭解其文化內涵,落實保護與傳承傳統文化。

臺灣音樂史(2版)

為了解決矮靈祭 的問題,作者呂鈺秀 這樣論述:

從2003年本書出版近二十年時間,臺灣社會起著巨大的變革。整體社會思潮,在此轉向下,原住民事務受到關注,傳統藝術文化受到重視,跨界藝術交互影響,流行音樂產業蓬勃發展,此外本土音樂研究,風起雲湧,成果異常豐碩。這一切的一切,都促使已十二刷的本書,一再被期待加入更多的內容。 本書依舊分為上下兩篇,且兩篇的方向基本不變。 上篇 時間長流下的音樂生活: 以歷史事件為依據,嘗試建構歷史現場,以及在地現場的聲音景觀。 下篇 音樂特色的發展與變化: 以有聲資料為依據,在更多早期有聲資料被釋放出來之際,希冀透過對於不同時間點下錄音資料的分析,觀察臺灣音樂史長流

中,聲音史部分的變異性與不變性。 全書佐以相關訪談與田野錄音,試圖重建歷史長河中不同時代的音樂生活樣貌。比寫作本書第一版時,更加豐富多樣。因此雖希望透過本書的再版,修正與補充這些相關的成果。

博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例

為了解決矮靈祭 的問題,作者徐淑美 這樣論述:

文化部蒙藏文化館三樓章嘉大師紀念堂常設展於2021年底開展,展出具藏傳佛教小型佛殿情境展示及章嘉大師照片、歷史檔案、書信、宗教及隨身文物展示,成功吸引觀眾前往參觀,參觀觀眾有藏傳佛教與非藏傳佛教等不同信仰的觀眾,本研究試圖從不同宗教信仰的博物館觀眾了解對於展及文化館的認同情形,及從中是否增加對章嘉大師與藏傳佛教文化的認識與理解。本研究基於認同理論,試圖以文化認同三構面-文化投入、文化歸屬及文化統合三構面,探討博物館觀眾對蒙藏文化館展覽參觀的認同情形。以蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展作為研究範圍,參觀的博物館觀眾為研究對象,「博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例」為研究主題,採質性

研究的訪談法為研究方法,著重參觀蒙藏文化館章嘉大師常設展的藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾對展及館的認同及了解情形分析。研究結果顯示,博物館觀眾對常設展的認同情形包括:一、藏傳佛教觀眾對常設展認同情形高於非藏傳佛教觀眾。二、博物館觀眾對文化館舉辦常設展認同具有顯著正向影響,文化認同的三個不同構面,又以文化投入及文化統合的效果最佳。三、文化投入面向,非藏傳佛教觀眾須藉由導覽、手冊及影片等增進對展覽的認識與理解。四、文化歸屬面向,藏傳佛教觀眾歸屬感高於非藏傳佛教觀眾,二者觀眾再訪的意願,分別是為宗教與藝術文化,略有不同。五、在文化統合面向,可看出藏傳佛教與非藏傳佛教觀眾皆對社會多元文化呈現高度尊重與包容。

六、博物館觀眾對蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展認同程度愈高時,對蒙藏文化館的接受與認同程度就會愈高。本研究結果分別提出實務與研究建議。實務建議係就藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾分別提出,包括(一)藏傳佛教觀眾:賡續舉辦章嘉大師及藏傳佛教文化有關的特展、增加宗教教育及體驗活動的開發、推廣宗教及多元教育。(二)非藏傳佛教觀眾:營造友善包容的展覽氛圍、辦理固定頻率的各類型活動、安排對多元文化尊重與包容的展覽與課題、加強數位工具。另在研究建議分別就未完善之處,如研究方法侷限於質化研究、研究對象應擴及至其他相關館所、地區及研究應延伸至特展展示等三面向,提出相關研究建議,讓未來與宗教有關的博物館觀眾觀展研究,更

加完備。關鍵字:章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同

矮靈祭的網路口碑排行榜

-

#1.【苗栗】向天湖部落~賽夏族矮靈祭 - 秋詩篇篇~~Chiuse的悠晃 ...

矮靈祭 (巴斯達隘)每兩年舉辦一次,每十年一次大祭,每年收成後的月圓前後舉行(約農曆十月中旬),又因當初是朱姓頭目策劃計謀,所以每次祭典均由朱姓族人主祭。祭典分為 ... 於 ile05g2202.pixnet.net -

#2.苗栗向天湖2016矮靈祭十年大祭這是一個嚴肅的祭典

2016年是矮靈祭十年大祭,在8月時得知這個消息,查詢了以往的資料,約莫在11月中旬舉辦不管三七二十一,就趕緊訂下11/13(星期天)的房型. 於 mollyvis.pixnet.net -

#3.五峰鄉大隘村賽夏族矮靈祭歌 - | 開放博物館

這是新竹縣五峰鄉大隘村賽夏族的矮靈祭之歌。矮靈祭是為了祭祀矮人而舉行的一個祭典,神話傳說當中描述了教導賽夏族人農耕技術的矮人,雖然對賽夏族人有恩, ... 於 openmuseum.tw -

#4.台灣民俗慶典之賽夏族矮靈祭 - 每日頭條

等到茅草結沒了的時候,就是矮靈祭要舉辦的時候了。除了主祭,每個姓氏也會推派自己的長老做小主祭。 在祭典的第一天,是為迎神。 於 kknews.cc -

#5.傳統盛宴‧賽夏族矮靈祭- 好玩景點 - 台南好玩卡

五峰鄉大隘村的居民以北賽夏族為主,是台灣原住民九族中人數最少的一族,每兩年舉辦一次的矮靈祭,是賽夏族世代相傳的祭典,傳說至今已有五百餘年歷史,是賽夏族最重要 ... 於 tainan.funcard.com.tw -

#6.2020五峰宗教文化之旅(賽夏族矮靈祭參訪) - BeClass線上報名 ...

五峰宗教文化之旅(賽夏族矮靈祭參訪)新竹縣五峰鄉,是賽夏族北群分布之地,亦是泰雅族的傳統領域,不僅風景秀麗,宗教與文化,皆具特色。11月20.21.22日,是北賽夏族 ... 於 www.beclass.com -

#7.新竹縣賽夏族矮靈祭(pasta'ay) - 國家文化資產網

矮靈祭 -族稱(巴斯達隘pasta'ay)為賽夏族兩年一次最重要的祭典活動,巴斯達隘的歷史源自賽夏族一個「愛恨交織」的傳說。相傳距今三百多年前,在今五峰鄉大隘村賽夏族 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#8.臺灣原住民習俗- 矮靈祭 - 多维客

巴斯達隘(賽夏語:paSta'ay),俗稱矮靈祭,是臺灣原住民賽夏族的傳統祭祀活動之一,每二年舉行一次(西元的雙數年),時間則落於秋收後農曆十月中旬的月 ... 於 blog.dwnews.com -

#9.南庄矮靈祭11/19晚間登場徐耀昌上山致意勿犯禁忌!參觀祭典 ...

南庄向天湖矮靈祭,19日晚間6點正式登場,由賽夏族長老帶領族人展開迎靈儀式,數千名賽夏族人從各地趕回,以吟唱祭歌的方式,來表達對矮靈的懺悔以及 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#10.台灣賽夏族矮靈祭地球圖輯隊現場直擊

這也讓兩群體舉辦矮靈祭的時間地點略微不同,南賽夏族是在11月11日-13日的苗栗南庄向天湖舉辦,北賽夏族則是11月12日-14日在新竹五峰地區舉辦,兩邊 ... 於 dq.yam.com -

#11.回到賽夏族矮靈大祭現場(五)~祭典中的禁忌與尊重

據說如有不敬、不和,常會引來各種災難或離奇之事,甚至被靈附體,族人稱之為「被捉」;而祭拜過後的芒草便是護身符。所以族人或外賓前來參加矮靈祭,一定 ... 於 e-info.org.tw -

#12.賽夏族歌謠《矮靈祭祭歌》 | JIBAO - 洞悉教材的趨勢

賽夏族的祭儀性歌謠只有《矮靈祭祭歌》,矮人祭原為作物收成的豐年祭,直到傳說幫助豐收的矮人族因常調戲族內婦女,被賽夏人害死,矮人詛咒賽夏人將遭天譴 ... 於 jibaoviewer.com -

#13.11/19~11/21「巴斯達隘祭典」南庄向天湖登場 - 小鎮漫遊

此祭典類似賽夏族的過年,從太陽下山後歌舞不間斷,直至隔天太陽出來,表達族人對矮人的懺悔、安慰之意,因此又稱「矮靈祭」。十年一大祭、二年一小祭,在收成後月圓 ... 於 2019smalltown.taiwan.net.tw -

#14.賽夏矮靈祭雨中迎靈百人參與 - Taiwan News

(中央社記者游凱翔新竹縣8日電) 兩年一度賽夏族矮靈祭今天在五峰鄉大隘村登場,上百族人身穿傳統服飾進行「迎靈」儀式,更有大批遊客湧入,體驗賽夏式的 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.台灣原住民傳統巴斯達隘矮靈祭典 - PeoPo 公民新聞

矮靈祭 帶有賽夏族人對矮靈的懺悔之意,是莊嚴神聖的,所以也有著許多禁忌,如祭典期間人或器物、房屋、車輛等都要綁上芒草,此舉具有避邪的作用,且 ... 於 www.peopo.org -

#16.黑矮人迷走賽夏族女人,讓魯蛇憤怒回擊卻反被詛咒的故事 - 報橘

矮靈祭 的故事 · 太色了」!矮黑人閒來沒事,每天就是在族裡調戲良家婦女,「 · 以中出內射為己任,置懷胎姙娠於度外」常常賽夏族人工作回來,發現媽媽、老婆 ... 於 buzzorange.com -

#17.賽夏族矮靈祭~搭乘台灣好行南庄線去南庄、向天湖 - 阿MON ...

轉眼也到了每年11月苗栗南庄矮靈祭的時候,現在有了台灣好行南庄線的關係,不用自駕也可以很方便的去苗栗南庄,然後再轉搭苗栗客運公車5824、5822路線前往仙山、向天湖看矮 ... 於 amonblog.com -

#18.苗栗南庄向天湖隨矮靈起舞

賽夏族著名的矮靈祭,今年適逢10年一次的大祭典,將在12月1日至4日於苗栗南庄的向天湖登場。有興趣上山趕祭典的人,不妨趁機規畫一套行程,因為向天湖周邊近年冒出不少 ... 於 www.stm.org.tw -

#19.赛夏族矮灵祭 - 中国台湾网

祭歌在向天湖畔吟唱,二年一度的矮灵祭,在臀铃的牵引下缓缓登场,当神秘的祭典,成为观光卖点,文化开端在现代与传统之间徘徊。 於 www.taiwan.cn -

#20.揭開矮靈祭神秘面紗賽夏特展明登場

賽夏族矮靈祭「巴斯達隘」是台灣原住民族中極為特殊的祭典,相傳在古代賽夏族和矮人大隘族毗鄰而居,矮人傳授賽夏人農耕的知識,給他們種子,並且教導他們 ... 於 newtalk.tw -

#21.賽夏族的神話故事~巴斯達隘(Pasta'ai)的由來

巴斯達隘(paSta'ay、矮靈祭)是台灣原住民賽夏族古老傳統的一項祭祀活動,每年收成後的月圓前後舉行(約農曆十月中旬)。祭典活動的目的是要懺悔、 ... 於 www.neihu-women.org -

#22.ay - 矮靈祭 - 國家教育研究院雙語詞彙

矮靈祭 · Pasta´ay · 名詞解釋: 儀式名。「矮靈祭」(Pastaay)亦稱「矮人祭」,是臺灣原住民賽夏族(Saisiat)最盛大之祭典。 · 參照: 王秋桂主篇《民族與民俗》民國83年5月 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#23.苗栗 向天湖巴斯達隘,賽夏族矮靈祭歌舞到天明 - Jane榛的 ...

矮靈祭 由來:傳說賽夏族與矮人比鄰而居,矮人教導賽夏族人農耕的技術與歌謠,但矮人男子生性好色,常調戲賽夏族的姑娘,引發族人不滿,決定於矮人回家途中會停下來休息的山 ... 於 ohlady.tw -

#24.台灣苗栗| 南庄老街& 矮靈祭向天湖| 拼車一日遊 - KKday

在農曆10月15日前後,由苗栗縣南庄鄉和新竹縣五峰鄉賽夏族所舉辦的矮靈祭,又稱巴斯達隘祭典,有段深富恩怨情仇的歷史。 在很久以前,賽夏族和矮人大隘族曾毗鄰而居,矮人 ... 於 m.kkday.com -

#25.巴斯達隘祭典傳承賽夏族文化資產- 花蓮 - 更生日報

賽夏族所舉辦的巴斯達隘(paSta'ay)矮靈祭,每2年一小祭,10年一大祭, ... 今年為賽夏族巴斯達隘2年一次小祭,南庄祭團祭典從19日到21日,五峰祭團 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#26.賽夏族人世代的延續—巴斯達隘(矮靈祭) - 小世界

矮靈祭 的由來是有關於賽夏族人與矮靈(ta'ay)們之間愛恨情仇的故事。賽夏族矮靈祭最初原型為收穫祭,是賽夏族人對矮靈們表達感謝的方式,由於矮靈 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#27.賽夏族paSta'ay矮靈祭舞到天明傳統文化永傳承@ Linda yaya

【. 小知識】 巴斯達隘祭典又稱為矮靈祭,傳說賽夏族與達隘族(矮人)相鄰而居,向達隘學習農耕、醫學、歌舞、祭祀等文化,因此每當舉行豐收慶典時都會 ... 於 m2531846.pixnet.net -

#28.影音中心- 圖畫故事篇賽夏族-5 paSta'ay ila (矮靈祭) - 族語E樂園

矮靈祭. 賽夏族2部影片. 圖畫故事篇賽夏語-6 paSbaki' (祖靈祭). 原住民族委員會© 版權所有 ... 於 web.klokah.tw -

#29.苗栗南庄矮靈祭將交通管制 - 地理教室,無國界

苗栗縣南庄鄉賽夏族兩年一度的「巴斯達隘」祭典(矮靈祭),11月7、8、9日在向天湖祭場舉行,因應大量參與人潮,賽夏族人與縣府等相關單位開會後,決議 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#30.人間‧矮靈祭 - 我們的島

祭歌在向天湖畔吟唱,二年一度的矮靈祭,在臀鈴的牽引下緩緩登場,當神秘的祭典,成為觀光賣點,文化開始在現代與傳統之間徘徊。 於 ourisland.pts.org.tw -

#31.賽夏族矮靈祭明登場主辦邀民眾「尊重傳統祭儀」一同參與

新竹縣五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館表示,賽夏族矮靈祭將於明起,連3天在五峰鄉矮靈祭場舉行,部落長老依循傳統古禮祭祖請神,從迎靈、祭祖揭開序幕,接著 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#32.矮靈祭(paSta'ay)祭歌呈顯賽夏族傳統音樂與文化現象

矮靈祭 在賽夏族母語稱paSta'ay(巴斯達隘)1,是賽夏族最重要的祭儀活動,亦. 是台灣原住民傳統祭典中最為神秘與特殊的一個祭典。其歷史源自於賽夏族與矮人一. 則傳說故事 ... 於 static.iyp.tw -

#33.五峰賽夏族矮靈祭登場族人盼參加民眾勿犯禁忌 - LINE TODAY

五峰鄉長葛忠義表示,矮靈祭對賽夏族而言,除對矮靈表達敬畏,也是感恩矮人族過往指導族人農事,讓族人得以溫飽的傳統不變祭儀,散居在外年輕族人都會 ... 於 today.line.me -

#34.地球的慶典-苗栗賽夏族矮靈祭 - 中華電信MOD

賽夏族的矮靈祭在台灣原住民各族中是極為特殊的祭典。傳說中矮人居住於上坪溪溪谷的山洞中,矮人教導賽夏族人耕種技術及歌謠。然而矮人男子性好女色,常欺負賽夏女子, ... 於 mod.cht.com.tw -

#35.大隘矮靈祭- 五峰鄉- 新竹縣 - 旅遊王TravelKing

大隘村是一個以北賽夏族為主的山地部落,位於新竹縣五峰鄉,像苗栗向天湖的賽夏族一樣,每兩年約在農曆10月15日前一小祭、十年一大祭的矮靈祭是他們最重要的祭典,也是 ... 於 www.travelking.com.tw -

#36.格林文化~矮靈祭(讀美麗的原住民傳說,感受台灣土地的生命力)

繪本館~格林文化~矮靈祭(讀美麗的原住民傳說,感受台灣土地的生命力). $225. 尚無評價. 2 已售出. 免運費. 滿$99,免運費. 運費: $0 - $80. 延長訂單撥款. 於 shopee.tw -

#37.賽夏族矮靈祭一遊 - klaw律師的房間

矮靈祭 保存了他們代代相傳的習俗及追思的美德。 學生時代選修文化人類學時,對於台灣原住民文化有些許瞭解,. 其中最讓我感到興趣的,就屬賽夏族與黑矮人的傳說與矮靈 ... 於 klaw1207.pixnet.net -

#38.心存敬別觸忌巴斯達隘賽夏族矮靈祭 - 台灣文民| 看文化

「巴斯達隘」 是賽夏族最著名的祭典矮靈祭,據說與賽夏族先人因故相設計害死矮人一族,因此遭到詛咒。後來兩名倖存的矮人把平息矮人憤怒與詛咒的儀式、歌謠教給賽夏 ... 於 taiwanfolk.com -

#39.矮靈祭:簡介,傳說,祭典過程,流程 - 中文百科全書

傳說一矮靈祭的由來:相傳在很久以前,有一群居住在Maybalay山(今新竹五峰鄉上坪溪上游右岸)半山腰岩洞內的族人,身高雖僅有三尺,但臂力強,而且擅長巫術,所以與之為鄰 ... 於 www.newton.com.tw -

#40.原住民的「矮靈祭」是下列哪一族的文化呈現(A)布農族(B)達悟 ...

原住民的「矮靈祭」是下列哪一族的文化呈現 ... 戰祭(Mayasvi瑪雅斯比)是鄒族部落中最神聖的祭典,早年依征戰及狩獵的情況擇期舉行,如今則於每年國曆2月份左右,由達 ... 於 yamol.tw -

#41.賽夏矮靈祭祈福盼外地人尊重祭典文化 - 政大大學報

賽夏矮靈祭祈福盼外地人尊重祭典文化. 2018/11/21 22:13:01. 【記者林子淇新竹報導】祭場上所有族人載歌載舞,手交叉牽著圍圈,交錯行進後,隊形從大橢圓變換為螺旋狀 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#42.矮靈祭- 在賽夏 - 中文百科知識

矮靈祭 ,賽夏族之主要祭儀。每兩年旱稻已收三分之一後所舉行,在賽夏族人心目中占有極重要的地位,它具有非常特殊的異質要素,是以異族矮靈為核心的祭儀。分為五部分, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.觀光矮靈祭媚俗化祭典 喀報

傳說中,矮人教導賽夏族人農業技術,但是矮人好女色,總愛調戲賽夏族婦女,族人發現後大怒,將矮人們經過的獨木橋砍斷,矮人紛紛墜死河谷中,留下可怕的 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#44.矮靈祭

數位典藏與數位學習國家型科技計畫聯合目錄的HOTKEY快速導覽中,符合矮靈祭的藏品列表. ... 主題與關鍵字:原住民歌舞, 原住民舞蹈, 傳統服裝, 矮靈祭, 歌舞, 賽夏族 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#45.五峰賽夏族矮靈祭登場族人盼參加民眾勿犯禁忌| 地方 - 中央社

葛忠義說,目前賽夏族矮靈祭有南庄、五峰祭團,每兩年辦一次小祭,十年一次大祭,向著矮人長老離開的東方祭拜祝禱,祈求一切平安順遂,也表達族群融合, ... 於 www.cna.com.tw -

#46.南庄賽夏族矮靈祭 - 勝泰5657旅遊網

祭典場地隨著朱性主祭的遷移而有過多次變動,過去全族共同在同一地點舉行的祭典也在日本時期分為南北二祭團,南祭圍在苗栗縣南庄鄉向天湖,北祭團則在新竹縣五峰鄉的大隘社 ... 於 www.5657.com.tw -

#47.神聖祭典-向天湖矮靈祭苗栗新聞玩全台灣旅遊網

賽夏族傳統祭典巴斯達隘(矮靈祭)將在12月1日至12月3日於南庄鄉東河村向天湖祭場舉行,向天湖每兩年一祭,十年一大祭,由於本次的矮靈祭為十年大祭,因此儀式將會與以往不 ... 於 okgo.tw -

#48.五峰賽夏族矮靈祭登場族人盼參加民眾勿犯禁忌 - Yahoo奇摩新聞

中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電)兩年一次的新竹縣五峰鄉賽夏族矮靈祭今天起連3天在矮靈祭場舉行,主辦單位邀民眾參與,但務必尊重賽夏族傳統祭儀並 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#49.巴斯達隘矮靈祭作者

巴斯達隘矮靈祭. 2. 壹○前言. 一、研究動機. 賽夏族可說是一個古老且具有神秘色彩的種族,其最著名的祭典莫過於巴斯達隘. 矮靈祭了,關於這個祭典,一直以來流傳著 ... 於 www.shs.edu.tw -

#50.巴斯達隘卅矮靈祭

矮人幫助賽夏族人作物豐收,也教導他們歌舞祭儀,每年在作物收穫後共行矮人祭典。有一次族人邀矮人參加收穫後祭儀時,一名賽夏婦女為矮人調戲污辱,觸怒賽夏族人,於是設計 ... 於 210.240.125.35 -

#51.E起舞動-中華民國原住民知識經濟發展協會 - Facebook

今天小編來跟大家說說「矮靈祭」!! 大家快靠過來聽吧!! - 巴斯達隘(矮靈祭)祭典... 於 www.facebook.com -

#52.矮靈祭_百度百科

矮靈祭 ,賽夏族之主要祭儀。每兩年旱稻已收三分之一後所舉行,在賽夏族人心目中佔有極重要的地位,它具有非常特殊的異質要素,是以異族矮靈為核心的祭儀。分為五部分, ... 於 baike.baidu.hk -

#53.新竹縣賽夏族Pasta'ay (矮靈祭) - 臺灣宗教文化地圖

矮靈祭 是賽夏族最重要的祭典活動,矮靈祭的族語為「Pas-ta'ay」(音同「巴斯達隘」),「pas-」的意思為「做、舉行、舉辦」,「ta'ay」的意思為「矮靈、矮人」,因此「pas-ta ... 於 www.taiwangods.com -

#54.賽夏矮靈祭吟唱祈福連3天 - 翻爆

2年一度的賽夏族矮靈祭,19、20日分別在苗栗南庄、竹縣五峰登場,是台灣原住民文化罕見以懺悔性質為主的祭儀,祭歌充滿神話色彩,也吸引不少遊客 ... 於 turnnewsapp.com -

#55.矮靈祭過程

賽夏族的矮靈祭每兩年舉辦一次,傳統上是在農作物收成後的月圓. 前後舉行;大約在農曆十月十五日左右。每十年舉行大祭一次,大祭和. 一般的矮靈祭,最大的區別是:大祭 ... 於 163.28.10.78 -

#56.矮靈祭 - 人.山川.海洋

兩年一次的矮靈祭典,是賽夏族最重要的儀式,賽夏人叫這祭典叫做「巴斯答愛」,時間在農曆的十月,每兩年舉辦一次小祭,每十年舉辦一次大祭,每到這時候, ... 於 iknowledge.tw -

#57.第11 期專題任務-「矮靈祭」

賽夏人才想起矮人臨走前的詛咒,認為是矮靈報復。賽夏族從此開始舉行矮靈祭,祈求上天賜福,. 祭悼被害死的矮靈,保佑族人平安和農作物 ... 於 reading.tp.edu.tw -

#58.【虎爪南庄】 35304 賽夏矮靈祭

每兩年舉辦一次的賽夏族「巴斯達隘(矮靈祭Pas-Ta-'Ai」通常是選則在秋收完成後的月圓時候,目前大多在農曆10月15日前後舉行,為正視部落青年大多已經到 ... 於 linpapahu2012.pixnet.net -

#59.體驗苗栗矮靈祭台灣好行推99元優惠套票

兩年一度的矮靈祭即將在11月底登場!矮靈祭是賽夏族最重要的祭典,又稱巴斯達隘祭典,祭祀儀式自傍晚於向天湖的祭場開始進行,以往因受限於交通問題, ... 於 www.mook.com.tw -

#60.傳統盛宴‧賽夏族矮靈祭- 好玩景點 - 南投假期

五峰鄉大隘村的居民以北賽夏族為主,是台灣原住民九族中人數最少的一族,每兩年舉辦一次的矮靈祭,是賽夏族世代相傳的祭典,傳說至今已有五百餘年歷史,是賽夏族最重要 ... 於 ntbus.welcometw.com -

#61.矮靈祭

矮靈祭 ... 賽夏族的共同祭儀,也稱矮人祭。原為作物收成後的豐年祭,直到傳說幫助賽夏人豐收的矮人(ta'ay),因常玷污賽夏族婦女,被賽夏人陷害落水而死,矮人詛咒賽夏人將 ... 於 nrch.culture.tw -

#62.賽夏族paSta'ay(矮靈祭)教學活動設計研習工作坊

賽夏族paSta'ay(矮靈祭)教學活動設計研習工作坊. 於 www.twes.tyc.edu.tw -

#63.矮靈祭殺人事件| 誠品線上

矮靈祭 殺人事件:,雙胞胎乃不祥之兆,必將危及家人與同氏之人!這則賽夏族傳言,如今果真一言成讖;就在第三場矮靈祭祭典舉辦期間,主辦的苑氏家人一個接一個離奇死去 ... 於 www.eslite.com -

#64.五峰賽夏矮靈祭明起連3天先迎靈、祭祖暖身 - 自由時報

新竹縣五峰鄉每兩年一次的賽夏族巴斯達隘矮靈祭,17日將展開一連3天的祭典活動,部落長老依循傳統古禮,在正式祭典前,先迎靈、祭祖為活動暖身;17日 ... 於 news.ltn.com.tw -

#65.南庄 賽夏矮靈祭 - 波羅遊

一般矮靈祭祭祀活動期間只允許賽夏族人參與,過了午夜後才可以有外族人參加舞蹈,而三天的祭祀分為迎靈、娛靈及送靈。舞蹈分三部份,舉姓名旗的族人、手 ... 於 trumpetlin.pixnet.net -

#66.傳統盛宴‧賽夏族矮靈祭- 景點介紹 - 露營樂

五峰鄉大隘村的居民以北賽夏族為主,是台灣原住民九族中人數最少的一族,每兩年舉辦一次的矮靈祭,是賽夏族世代相傳的祭典,傳說至今已有五百餘年歷史,是賽夏族最重要 ... 於 www.easycamp.com.tw -

#67.矮靈祭怎麼去?苗栗客運業者24小時發車不間斷

矮靈祭 是賽夏族最重要的祭典,又稱巴斯達隘祭典。 祭祀儀式自傍晚於苗栗向天湖的祭場開始進行,以往因受限於交通問題,所以難有機會參與這盛大的傳統祭典 ... 於 travel.ettoday.net -

#68.感恩、祈福、懺悔賽夏矮靈祭 - 臺灣國家公園

矮靈祭 ,又稱巴斯達隘祭典,是為傳說中的黑矮人─「達隘(ta'ay)」所舉行的祭典。相傳在古時,賽夏族人與矮人達隘毗鄰而居,達隘居住在部落附近的山壁岩洞 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#69.賽夏矮靈祭扁受邀共舞 - 華視新聞網

兩年舉行一次的賽夏族矮靈祭今晚(16日)進入第二天的儀式,陳水扁總統受邀前往與賽夏族人一同唱歌跳舞。總統身穿賽夏族傳統服飾,在長老的帶領下, ... 於 news.cts.com.tw -

#70.南庄鄉賽夏族矮靈祭(巴斯達隘)日期及交通運輸資訊 - 行政院 ...

南庄鄉賽夏族矮靈祭(巴斯達隘)日期及交通運輸資訊. 「祭典日期」11/19、11/20、11/21、11/22。 「交通車售票地點」. 南庄站(南庄遊客中心對面); 東河站(東河村櫸木餐廳) ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#71.矮靈祭相簿 - 南庄民宿網

祭典舉行的聖地商議約定舉行時間:賽夏族南、北祭團於祭典前一、二個月在南庄河邊舉辦會談(gagauas),決定矮靈祭的時間。會談後,賽夏族人開始練習平常禁唱的祭歌, ... 於 www.ioneone.com -

#72.新竹縣賽夏族矮靈祭20日起一連三天登場 - 台灣好新聞

新竹縣五峰鄉每兩年一次的賽夏族矮靈祭(paSta,ay),20日起於五峰鄉矮靈祭場一連3天舉行,部落長老依循傳統古禮祭祖請神,從迎靈、祭祖揭開序幕, ... 於 www.taiwanhot.net -

#73.巴斯達隘- 维基百科,自由的百科全书

巴斯達隘(賽夏語:paSta'ay),俗稱矮靈祭,是臺灣原住民賽夏族的傳統祭祀活動之一,每二年舉行一次(西元的雙數年),時間則落於秋收後農曆十月中旬的月圓前後,每隔 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.南庄矮靈祭19日晚間登場徐耀昌到場致意

2年一次的南庄向天湖矮靈祭,19日晚間6時許正式登場,由賽夏族長老帶領族人展開迎靈儀式,整個儀式持續至20日清晨,賽夏族人以不間斷的吟唱祭歌來迎接 ... 於 www.chinatimes.com -

#75.2020年向天湖巴斯達隘(矮靈祭)營業公告

2020年向天湖巴斯達隘(矮靈祭)營業公告. ◇進入會場請立即到祭屋前結芒草(包含相機等電子設備)。 ◇互相尊重,若有不了解處請找部落族人詢問或協助。 於 www.wanlake.tw -

#76.109年新竹縣賽夏族矮靈祭11月20日一連三天登場

新竹縣五峰鄉每兩年一次的賽夏族矮靈祭(paSta,ay),將於109年11月20日起於五峰鄉矮靈祭場一連3天舉行,部落長老依循傳統古禮祭祖請神,從迎靈、祭祖揭開序幕,接續 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#77.矮靈祭】開放報名! - 【南庄老寮】背包空間,山林回神計畫

而後有了矮靈祭,迎向東方,慰藉靈魂。在小米收穫之後,稻米成熟之前,巴斯達隘,矮靈祭。來吧,與我們一起跟隨在地達人的步伐,深入了解矮靈祭每一個環節所代表的意義 ... 於 www.flyingv.cc -

#78.新竹縣五峰賽夏族矮靈祭20日起一連舉辦3天 - 中華日報

記者彭新茹/新竹報導竹縣五峰鄉每二年一次的賽夏族矮靈祭,廿日起在五峰鄉矮靈祭場一連舉行三天,部落長老將依循傳統古禮祭祖請神,從迎靈、祭祖揭開 ... 於 www.cdns.com.tw -

#79.矮靈祭 - 博客來

書名:矮靈祭,語言:繁體中文,ISBN:9789861895604,頁數:56,出版社:格林文化,作者:薇薇夫人,出版日期:2014/12/26,類別:童書/青少年文學. 於 www.books.com.tw -

#80.矮靈祭祭前準備

主要的祭前儀式:. 結芒草約期:約在祭典前一個月,但如果是十年一次的大即則會提早2個月開始準備。此時位於新竹縣五峰鄉的北賽夏祭團會到南庄與南賽夏祭團進行會談, ... 於 m98.nthu.edu.tw -

#81.世代相傳的paSta'ay(矮靈祭)

ta'ay(矮人族)傳說在臺灣最具知名度的當推與賽夏族的互動,尤其兩年一度的「paSta'ay(矮靈祭)」,由新竹五峰地區的北賽夏(kilapa:)和苗栗的南庄 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#82.矮靈祭- 翰林雲端學院

相傳矮人曾教導賽夏人各種農耕技術,但同時也對族中女性諸多調戲,受辱的賽夏族人設計將矮人殺害,深怕矮人回來報復的賽夏族人,便以矮靈祭來告慰矮人靈魂。 矮靈祭2年 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#83.矮靈祭- 創意娛樂 - myVideo

《矮靈祭》很久以前上坪溪上游住著一群身軀只有三尺長的小矮人,他們雖身材短小,但臂力驚人、擅長巫術,加上精於農耕,而且還將農耕技巧傳授給賽夏 ... 於 www.myvideo.net.tw -

#84.現階段賽夏族民族祭典與民歌的保存(五)

對於維護矮靈祭祭歌的看法與建議. 關於賽夏族的神話傳統,過去日人小島由道、佐山融吉、大西吉壽、移川子之藏、小川尚義、淺井惠倫等都有收集,並發表於一九四五年以前 ... 於 hsu-tsang-houei.org -

#85.【南庄兩天一夜7-1】賽夏族矮靈祭之「向天湖」~絕對 ...

今年有矮靈祭,而矮靈祭期間為11/19~11/21(今年是小祭)。矮靈祭時期無法自行開車上來,會有交通管制,只能從南庄搭車來東河村向天湖,會略不方便 ... 於 blog.xuite.net -

#86.賽夏族矮靈祭的傳說 - 生命力新聞

之後,賽夏族的農收、漁獵不佳,連年飢荒,山洞中有哭號聲,大家便認為是矮靈作祟,於是請求矮靈的原諒,消災祈福。於是矮黑人的長老將技能傳給賽夏族族人,並教導他們祭拜 ... 於 vita.tw -

#87.佳作向天湖矮靈祭三 - MAKAPAH美術獎

作品名稱:: 向天湖矮靈祭三; 作者:: 蘇建成; 創作理念:: 向天湖位在南庄鄉東河村,屬賽夏族部落。巴斯達隘又稱矮靈祭,帶有懺悔與和解之意,是賽夏族人重要的祭典 ... 於 www.makapah.com.tw -

#88.向天湖矮靈祭| 台灣旅遊景點行程

向天湖位在南庄鄉東河村,屬賽夏族部落,當地每2年一小祭、10年一大祭的矮靈祭(巴斯達隘),極富深遠的歷史意義及原始神秘的氣息,是該族人心目中最重要的祭典。最近一次的 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#89.賽夏族矮靈祭今登場族人提醒禁忌多尤其不能丟石頭

賽夏族2年一度的矮靈祭(paSta'ay)將從今天開始一連3天舉行祭典,從迎靈、娛靈到送靈分3階段舉行,許多族人都回到部... 於 udn.com -

#90.賽夏族神聖祭典 巴斯達隘祭場(矮靈祭)--苗栗向天湖部落

擁有著名的高山湖泊、賽夏族神聖祭典─巴斯達隘祭場(矮靈祭)--苗栗向天湖部落 · 最美麗的部落─向天湖部落 ↑ · 「向天湖」位在南庄鄉東河村,海拔高約 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#91.賽夏族矮靈祭向天湖聚集跳臀鈴舞- YouTube - 班網輕鬆架

中視新聞》苗栗縣南庄鄉的賽夏族原住民,每隔兩年都會舉行矮靈祭典,來自全省各地的賽夏族民,全都回到向天湖的祭場,第二天以娛靈的儀式向祖靈敬獻,希望祖靈保佑天地 ... 於 class.tn.edu.tw -

#92.【巴斯達隘】矮靈祭 - 好客在一起 南庄AR體驗教室

巴斯達隘(賽夏語:paSta'ay)俗稱矮靈祭,是台灣原住民賽夏族古老傳統的一項祭祀活動,每二年舉行一次(西元的雙數年),時間在秋收後農曆十月中旬的月圓 ... 於 www.hakkagoods.tw -

#93.矮靈祭 - 台灣光華雜誌

矮靈祭 的通宵舞會中,賽夏族山胞背著佩鈴婆娑起舞。佩鈴是他們傳統樂器的一種,它隨著舞者身體的擺動發出有節奏的聲音。 台灣的山地同胞共有十族。 於 www.taiwan-panorama.com -

#94.【台灣好好玩‧苗栗】跟隨部落客腳步體驗矮靈祭文化99元遊 ...

兩年一度的矮靈祭即將在11月底隆重登場!矮靈祭是賽夏族最重要的祭典,又稱巴斯達隘祭典。 祭祀儀式自傍晚於向天湖的祭場開始進行,以往因受限於交通問題, ... 於 damon624.pixnet.net -

#95.凝聚向心力,賽夏族矮靈祭代代相傳文化部長親往授證

在臺灣原住民祭典中獨樹一幟的「賽夏族paSta'ay(矮靈祭)」,展現臺灣社會多元族群與文化豐富多樣性;因此在102年9月就得到文化部審議委員一致肯定,指定為 ... 於 www.moc.gov.tw -

#96.「數位部落」賽夏族(二)巴斯達隘矮靈祭paSta'ay - 國立臺灣 ...

此外,多媒體資料庫中有《賽夏矮靈祭》動態影像,全長12分35秒,可線上試閱一分鐘。2011年1月,國立臺灣大學出版中心出版了台大人類學系收藏的 ... 於 www.cis.ntu.edu.tw