矮靈祭目的的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡鴻模寫的 蘭嶼徒步環島不要載我 和鴻鴻的 跳浪都 可以從中找到所需的評價。

另外網站賽夏族paSta'ay(巴斯達隘): 做為無形文化資產的價值與傳承也說明:中第八個潛力點即為「賽夏族矮靈祭」,由此更可以說明paSta'ay(巴斯達隘) ... 族組成的祭典管理委員會,委員會只有在祭典時才會運作,其目的是要統籌分配 ...

這兩本書分別來自玉山社 和黑眼睛文化所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 王偉琴所指導 葉蓓蓉的 賽夏族學童參與人文營隊活動之社會文化影響研究 (2021),提出矮靈祭目的關鍵因素是什麼,來自於賽夏族、文化認知、文化認同、營隊活動。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系博物館管理與科技應用碩士在職專班 林詠能所指導 徐淑美的 博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例 (2021),提出因為有 章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同的重點而找出了 矮靈祭目的的解答。

最後網站巴斯達隘 - 求真百科則補充:但是賽夏族兩年一次的矮靈祭-「巴斯達隘」,卻是所有原住民祭典中最受學者及文化 ... 南莊大橋往東河路段附近的河床上,主要目的是討論祭典中應該注意及改進的事項。

蘭嶼徒步環島不要載我

為了解決矮靈祭目的 的問題,作者簡鴻模 這樣論述:

沒讀過這本書,別說你去過蘭嶼! 從校園走向部落創新,再從課堂進入文化體驗; 由輔大教授一步一腳印帶領我們,漫步走讀達悟文化的歷史與風采。 「蘭嶼」這個名字,是二戰後改由國民政府統治時,因島上的蘭花享譽國際而以此命名。實質上,於生長在這塊島嶼的達悟族人觀點中,面積僅四十平方公里的她,更應該被稱之為──pongso no Tao(人之島、達悟之島)。 你我也有所不知的達悟文化── 達悟傳統命名文化裡,父母得跟著小孩改名; 蘭嶼曾有過重刑犯監獄,甚至改制成「勵德班」; 除了生物與文化多樣性,蘭嶼連車牌也是多樣性; 達悟喪葬儀式限男性參加,送葬前會在家門

前擺竹竿; 特有種蘭嶼角鴞在達悟文化裡象徵著惡靈、魔鬼的眼睛; 建造一艘拼板舟要用到七種樹木、大小船的木頭數量依各部落有別。 從通識課的部落教學,搖身一變成為最熱門的體驗達悟文化行程; 徒步環島七十圈淬煉出最完整的導讀蘭嶼自然人文與鮮為人知的歷史! 從輔大通識課「認識台灣原住民」出走,透過徒步蘭嶼兩天共計四十公里的路程,解說在地的自然地景與人文歷史。本書融合部落耆老詳解達悟族裡的飲食、服飾、住居、造舟、歌舞、宗教等傳統文化,與作者二十餘年的實務教學經驗,以全面且完整、具體而生活的書寫方式,為旅人們揭示pongso no Tao的神祕面紗。 本書特色 1.

淺顯易懂的文字與生動活潑的圖像記錄,完全剖析達悟族的食、衣、住、行、育、樂。 2. 以作者二十年來的帶課/帶團經驗與走遍七十回的實地踏查,詳盡解說蘭嶼達悟文化的前世與今生。 真心推薦 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 林聖忠 台灣文史作家 曹銘宗 《台灣 Camino 指南》作者 姜樂義 ──專文推薦 口碑好評 本書對於每一位研究原住民文化及對南島風情有興趣的讀者,都是不可不讀的著作。──林聖忠 中原大學榮譽教授、原台灣中油公司董事長 簡教授在書中介紹蘭嶼的政經、史地、自然、文化等,可說是一部蘭嶼百科全書。──曹銘宗 台灣文史作家

徒步是一種選擇,只是方法,是過程,不是目的……當您背起行囊跨出去時,請記得作者強調的:「重要的東西,不是用眼睛看,而是用心去體會。」──姜樂義 《台灣 Camino 指南》作者

矮靈祭目的進入發燒排行的影片

講了這麼多的故事,這次我們把目光放回到台灣,來說一個原住民的故事吧!

做事隨便的年輕人阿南,突然變成了一隻猴子,他一心想變回人類,想去找大神幫忙。

路上遇見了同樣是人類變成的鴿子多多,以及被燒的黑嚕嚕的彩色鴉

他們要怎麼回復原來的樣子呢?

在這次的節目,也為大家介紹賽夏族矮靈祭由來的小故事~

[Friday英語小教室]

外國人: Foreigner

🏝歡迎支持島嶼建設,您的支持會用在節目的必要支出(租借錄音室等),謝謝您!

https://p.ecpay.com.tw/B48F0FB

--

📣 想聽我們或追蹤我們,請按這裡:

https://pm1200story.soci.vip/

💬 商業合作或各類提案討論,歡迎來信:

[email protected]

從各podcast平台可以背景播放我們的節目,開車陪睡玩玩具聽都方便,歡迎訂閱:

Apple: https://reurl.cc/n0pKeD

KKBOX: https://reurl.cc/Y6aAln

Spotify: https://reurl.cc/odMazq

Google: https://reurl.cc/Ld2E8y

#說故事 #講故事 #聽故事 #親子 #故事頻道 #經典改編

賽夏族學童參與人文營隊活動之社會文化影響研究

為了解決矮靈祭目的 的問題,作者葉蓓蓉 這樣論述:

近年來受到觀光行銷與創新的活動吸引,造訪原住民地區旅遊的人越來越多,政府單位以及非營利組織也常透過文化體驗課程、營隊活動等創新活動型態來推動地方發展,活動之舉辦可以達到行銷目的,但也可能帶來社會文化影響。臺灣原住民族群傳統社會組織中,各有自己的生活型態、信仰祭典,其中賽夏族文化內涵深具獨特性,因此,本研究以賽夏族學校與中華數位人文關懷協會協力舉辦之人文營隊活動作為觀察,希冀對賽夏族文化內涵有更深入的瞭解,並探究人文營隊活動對賽夏族學童之社會文化影響,以及學童在參與人文營隊活動後,其文化認知及自我文化認同上之改變。 本研究以文獻收集、參與觀察法、深度訪談法、問卷調查等方法進行。藉由文獻收

集瞭解賽夏文化,再運用深度訪談法與問卷調查法,瞭解賽夏文化內涵及學童參與人文營隊後文化認知、自我文化認同之社會文化影響,同時透過參與觀察法於實際場域進行觀察,以獲得更完整之資料。 研究發現,賽夏族學童透過營隊體驗,藉由做中學過程瞭解賽夏族傳統文化,藉由對祭典信仰、姓氏起源、自然工藝以及文化特質的學習,更深入瞭解賽夏文化內涵,進而促使學童增進其自我文化認知,並提升自我文化認同。然而,研究也發現,關於社會文化影響的部分,賽夏學童在族語的使用上普遍意願較低,並未因為營隊活動而喜歡使用族語作為人際溝通。 營隊活動可視為創新活動之一種型態,規劃良善的營隊活動經由審慎規畫,將原住民族豐富特有的文化底蘊

納入活動主軸,有助於參與者瞭解其文化內涵,落實保護與傳承傳統文化。

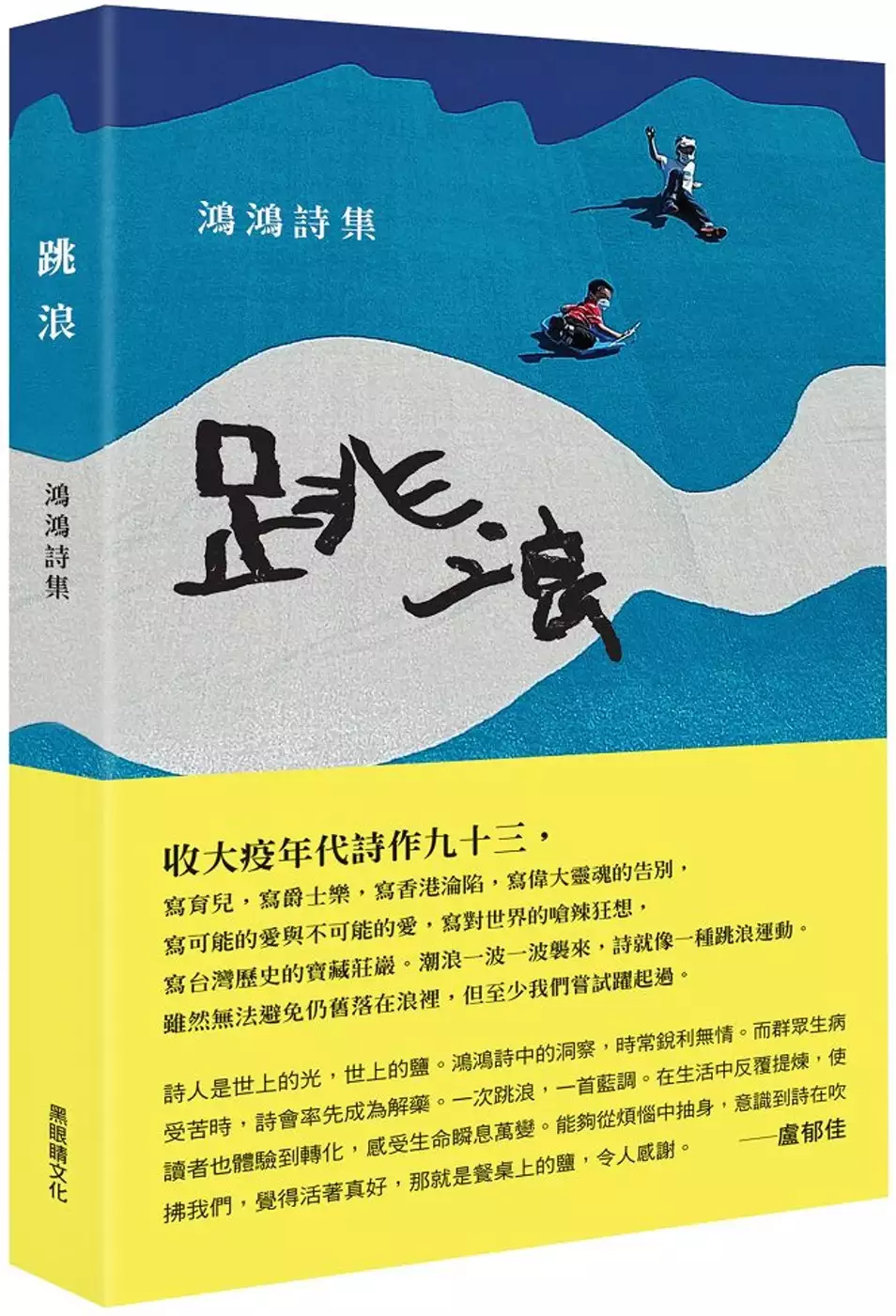

跳浪

為了解決矮靈祭目的 的問題,作者鴻鴻 這樣論述:

《跳浪》是鴻鴻繼《樂天島》後的最新詩集,收大疫年代詩作93首,分為五輯:「定義與想像」、「平生魂」、「煲底見」、「三級生活」、「寶藏莊巖」,寫育兒,寫爵士樂,寫香港淪陷,寫偉大靈魂的告別,寫可能的愛與不可能的愛,寫台灣的歷史與現實。詩人後記自述:「潮浪一波一波襲來,詩就像一種跳浪運動。雖然無法避免仍舊落在浪裡,但至少我們嘗試躍起過。」書前有盧郁佳序〈穿山而入心臟地帶〉。 好評推薦 詩人是世上的光,世上的鹽。鴻鴻詩中的洞察,時常銳利無情。而群眾生病受苦時,詩會率先成為解藥。一次跳浪,一首藍調。在生活中反覆提煉,使讀者也體驗到轉化,感受生命瞬息萬變。能夠從煩惱中抽身,意識到詩在

吹拂我們,覺得活著真好,那就是餐桌上的鹽,令人感謝。──盧郁佳

博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例

為了解決矮靈祭目的 的問題,作者徐淑美 這樣論述:

文化部蒙藏文化館三樓章嘉大師紀念堂常設展於2021年底開展,展出具藏傳佛教小型佛殿情境展示及章嘉大師照片、歷史檔案、書信、宗教及隨身文物展示,成功吸引觀眾前往參觀,參觀觀眾有藏傳佛教與非藏傳佛教等不同信仰的觀眾,本研究試圖從不同宗教信仰的博物館觀眾了解對於展及文化館的認同情形,及從中是否增加對章嘉大師與藏傳佛教文化的認識與理解。本研究基於認同理論,試圖以文化認同三構面-文化投入、文化歸屬及文化統合三構面,探討博物館觀眾對蒙藏文化館展覽參觀的認同情形。以蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展作為研究範圍,參觀的博物館觀眾為研究對象,「博物館觀眾認同之研究-以章嘉大師紀念堂常設展為例」為研究主題,採質性

研究的訪談法為研究方法,著重參觀蒙藏文化館章嘉大師常設展的藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾對展及館的認同及了解情形分析。研究結果顯示,博物館觀眾對常設展的認同情形包括:一、藏傳佛教觀眾對常設展認同情形高於非藏傳佛教觀眾。二、博物館觀眾對文化館舉辦常設展認同具有顯著正向影響,文化認同的三個不同構面,又以文化投入及文化統合的效果最佳。三、文化投入面向,非藏傳佛教觀眾須藉由導覽、手冊及影片等增進對展覽的認識與理解。四、文化歸屬面向,藏傳佛教觀眾歸屬感高於非藏傳佛教觀眾,二者觀眾再訪的意願,分別是為宗教與藝術文化,略有不同。五、在文化統合面向,可看出藏傳佛教與非藏傳佛教觀眾皆對社會多元文化呈現高度尊重與包容。

六、博物館觀眾對蒙藏文化館章嘉大師紀念堂常設展認同程度愈高時,對蒙藏文化館的接受與認同程度就會愈高。本研究結果分別提出實務與研究建議。實務建議係就藏傳佛教及非藏傳佛教觀眾分別提出,包括(一)藏傳佛教觀眾:賡續舉辦章嘉大師及藏傳佛教文化有關的特展、增加宗教教育及體驗活動的開發、推廣宗教及多元教育。(二)非藏傳佛教觀眾:營造友善包容的展覽氛圍、辦理固定頻率的各類型活動、安排對多元文化尊重與包容的展覽與課題、加強數位工具。另在研究建議分別就未完善之處,如研究方法侷限於質化研究、研究對象應擴及至其他相關館所、地區及研究應延伸至特展展示等三面向,提出相關研究建議,讓未來與宗教有關的博物館觀眾觀展研究,更

加完備。關鍵字:章嘉大師紀念堂常設展、蒙藏文化館、認同

矮靈祭目的的網路口碑排行榜

-

#1.賽夏族 - 原住民數位博物館

數個流域同盟又以軍事為目的,將地域劃分為南、北群,聯合形成南北兩個「攻 ... 賽夏族以氏族為單位進行的的祭典儀式有祖靈祭、播種祭、祈天祭、矮靈祭,. 於 www.dmtip.gov.tw -

#2.揭開賽夏族矮靈祭神秘面紗 - 九族文化村

原住民是熱愛慶典的民族,慶典的形式及目的也分成很多種,除了熱鬧歡慶的活動,也不乏莊嚴肅穆的祭典,其中最神秘的就屬每年兩年一小祭的賽夏族矮靈祭 ... 於 facvnine.pixnet.net -

#3.賽夏族paSta'ay(巴斯達隘): 做為無形文化資產的價值與傳承

中第八個潛力點即為「賽夏族矮靈祭」,由此更可以說明paSta'ay(巴斯達隘) ... 族組成的祭典管理委員會,委員會只有在祭典時才會運作,其目的是要統籌分配 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#4.巴斯達隘 - 求真百科

但是賽夏族兩年一次的矮靈祭-「巴斯達隘」,卻是所有原住民祭典中最受學者及文化 ... 南莊大橋往東河路段附近的河床上,主要目的是討論祭典中應該注意及改進的事項。 於 factpedia.org -

#5.從paSta'ay(矮靈祭)看賽夏族傳統服飾之傳習實踐

文化部文化資產局在2013年10月4日公告指定「賽夏族paSta'ay(矮靈祭)」為重要民俗及有關文物。其中被指定登錄的理由主要是paSta'ay祭典內涵顯現該 ... 於 9901group.blogspot.com -

#6.南庄賽夏族矮靈祭 - 勝泰5657旅遊網

巴斯達隘〈即矮靈祭或矮人祭pas-taai〉在賽夏族人心目中是最重要的祭典活動,連續幾天的祭儀是 ... Ayalaihou主要的目的是討論巴斯達隘的祭典中應該注意及改進的地方。 於 www.5657.com.tw -

#7.111 年第10 期目錄 - 苗栗縣政府

七、土壤污染管制區:. (一)管制目的:為減輕污染危害、避免污染擴大及保障人民健康,特 ... paSbaki',或paSta'ay(矮靈祭)儀式所需之重要工藝,也是世. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#8.巴斯達隘- 維基百科,自由的百科全書

巴斯達隘(賽夏語:paSta'ay),俗稱矮靈祭(文傑祭),是臺灣原住民賽夏族的傳統祭祀活動之一,每二年舉行一次(西元的雙數年),時間則落於秋收後農曆十月中旬的月圓 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.(登山者系列)北峰矮靈傳說| 靈異板| Meteor 學生社群

可是在那個之後,部落便開始有了莫名的疾病,奇異的天災,作物狩獵都不順利,於是長老才知道是矮黑人回來報仇了只好兩方說好約定,要幫他們舉行祭典使他們安息矮靈季,當初 ... 於 meteor.today -

#10.賽夏族 - 原住民族委員會

祖靈祭分為春季與秋季兩次,春季在農曆6 月間稻米播種後、秋季在農曆11 月作物收成時,目的是祭祀氏族中過世的祖先,由各姓氏的父系血緣親族參與。祖靈祭以祖靈籃(袋)為 ... 於 www.cip.gov.tw -

#11.矮靈祭祭前準備

結芒草約期:約在祭典前一個月,但如果是十年一次的大即則會提早2個月開始準備。此時位於新竹縣五峰鄉的北賽夏祭團會到南庄與南賽夏祭團進行會談,主要目的為決定今年 ... 於 m98.nthu.edu.tw -

#12.原住民活動 - 交通部觀光局

又因各族群間的傳統習俗和生活方式有所不同,故衍生出各式各樣的祭典風貌,如阿美族的豐年祭、賽夏族的矮靈祭、布農族的打耳祭、卑南族年祭、雅美族( ... 於 www.taiwan.net.tw -

#13.賽夏族的paSta'ay 與'oemowaz ka kawaS - Amazon AWS

舉行的祭祀儀式,比較重要的有祖靈祭、矮靈 ... paSta'ay(矮靈祭)祭典是賽夏族全族的共 ... 后,目的為祈雨、祈晴,或為鎮風、驅疫。主. 祭由潘姓 ... 於 alcd-web.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com -

#14.南庄 賽夏矮靈祭 - 波羅遊

此次苗栗行的主要目的,就是晚上登場的賽夏族矮靈祭! 矮靈祭在台灣一共有兩個地方舉行,一是苗栗的南庄,另一個是新竹的五峰;每十年一大祭, ... 於 trumpetlin.pixnet.net -

#15.大隘矮灵祭 - 途牛

简介. 新竹县五峰乡的大隘村是一个以北赛夏族为主的原住民部落,每两年一小祭,十年一大祭的矮灵祭是赛夏族较重要的祭典,是台北省原住民祭典中颇富神秘色彩,保存较 ... 於 www.tuniu.com -

#16.矮靈祭 - Field Research Poland

赛夏人认为是矮人的灵魂作祟,为慰藉矮灵,便将以往的“丰收祭”改为“矮灵祭”。时间在约为现在的农历十月中旬。又因当初是朱姓头目策划害死矮人,所以每次祭典均由朱 ... 於 icusux.fieldresearch.pl -

#17.臺灣原住民族「小人國」的未解之謎 - 新唐人電視台

「矮靈祭」演繹著賽夏族人因不滿矮人非禮賽夏婦女,報復矮人使其族淹死的事件。矮靈祭呈現了矮人與族人相處的情形,會使用「臀鈴」(tapangaSan)作為舞蹈 ... 於 www.ntdtv.com -

#18.用「矮靈祭」寫下恩怨情仇的心緒--賽夏族

但矮人的詛咒,使作物不再豐收,賽夏人乃將原來的收獲祭改為矮靈祭,目的在於避免咒語帶來的災禍,同時也為了感恩與祈福,如此才能豐收(註2)。 於 gospel.pct.org.tw -

#19.賽夏族 - NiNa.Az

矮靈祭 呈現了矮人與族人相處的情形(如矮人拉著懶惰的賽夏人去看豐收的田地, ... 祖靈祭的另一個目的是家族成員的認定,透過儀式成為家族的一份子。 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#20.當年度經費: 935 千元 - 政府研究資訊系統GRB

本研究的目的,在於探討台灣原住民當中的泰雅及賽夏族,其傳統體育的源流與內涵。而在傳統體育的內涵方面,則以泰雅族的豐年祭及賽夏族的矮靈祭最具特色。 於 www.grb.gov.tw -

#21.原住民族祭儀年表

事實上,矮靈祭是賽夏族人對於「矮人」的一種懺悔表現,其獨特性即在於賽夏族族人對矮人感恩與怨懟的雙重心理下,所產生的一種「贖罪」似的祭典。而透過矮靈祭的深沉懺悔, ... 於 www.tipp.org.tw -

#22.矮靈祭

祭儀本身除有對矮人的愧疚之意,也有祈求作物豐收、族群平安繁衍,及哀惋生命脆弱的內涵。 矮靈祭從日治時期開始,每2年舉辦1次,每10年有1次大祭,於小米收成後、 ... 於 nrch.culture.tw -

#23.賽夏族的播種祭歌與除草歌兼論與矮人祭歌和日常歌謠的比較199

本文將這兩首kainapi'起頭的歌與賽夏矮. 人祭 ... 關鍵詞賽夏族、矮靈祭歌、播種祭歌、除草歌、歌謠 ... (kiStomokohan),在二月左右,其目的是希望播下的粟種或稻種都能. 於 www.ethno.sinica.edu.tw -

#24.新竹縣賽夏族矮靈祭20日起一連三天登場 - 台灣好新聞

犯下滅族憾事後,賽夏族人受到矮人詛咒作物不再豐收,為了補救災厄,賽夏族即舉辦矮靈祭以慰藉矮靈,消災降福,祈求平安。 賽夏族因生活環境變遷,目前分 ... 於 www.taiwanhot.net -

#25.【台灣節慶2020】5個你不知道的台灣原住民慶典!豐年祭?矮 ...

只知道豐年祭、矮靈祭卻不知道什麼時候舉辦跟還有什麼其他的祭典嗎? ... 七、八月舉行的豐年祭,是阿美族規模最盛大且最熱鬧的原住民慶典,目的是 ... 於 bravel.yas.com.hk -

#26.矮靈祭(paSta'ay)祭歌呈顯賽夏族傳統音樂與文化現象

一般說法認為,是告解與贖罪的實質行動。這些不同的說法,. 首先我們回溯到賽夏族人舉行矮靈祭的由來、肇因與目的來談。 於 resource.iyp.tw -

#27.台灣原住民祭典縂整理-1 - weng3309的部落格額

賽夏族矮靈祭:新竹縣五峰鄉、苗栗縣南庄鄉---農曆10月15日前後相傳在古代 ... 鐘的婦女或是少女會趕緊拿著鐘邊繞著村子跑邊敲著鐘,目的要是要部落的 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#28.製作動機: 台灣原住民諸族中,賽夏族獨具一格 - SlidePlayer

一提到賽夏族,大家立刻聯想到充滿神秘色彩,難以理解的矮靈祭。 目前賽夏族人共有十五個姓氏, ... 祖靈祭的另一個目的是家族成員的認定,透過儀式成為家族的一份子。 於 slidesplayer.com -

#29.賽夏族矮靈祭之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

本論文的研究目的在探討賽夏族矮靈祭各個層面的意義。透過文獻探討與田野工作,先蒐集各項資料,而借助於視覺工具來表達,然後作功能分析。本論文的結構分為下列七章: ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#30.賽夏族

矮靈祭 呈現了矮人與族人相處的情形(如矮人拉著懶惰的賽夏人去看豐收的田地,以快舞步的方式 ... 祖靈祭的另一個目的是家族成員的認定,透過儀式成為家族的一份子。 於 www.wikiwand.com -

#31.現階段賽夏族民族祭典與民歌的保存(三)

但因語言的溝通困難,不得要領,朱長老恐怕沒有懂我們調查的目的。不過從他的答話與鄉公所黃秘書所表示的看法,綜合起來他們的意見是一致的。那就是「矮靈祭是賽夏族最 ... 於 hsu-tsang-houei.org -

#32.[苗栗] 深入探索原住民文化的【賽夏故事-山林產業】之旅

讓我對賽夏族有更深一層的認識,所以考慮等到矮靈季時要來參加祭典。 我覺得大家如果有機會到苗栗南庄,真的要找時間到向天湖附近來走走。 於 styleme.pixnet.net -

#33.為期三天的賽夏族祈天祭('omowaz ka kawaS ... - Facebook

低調到賽夏族人,可能都忘了可以請假了這個明明比矮靈祭歷史還要悠久,而且同樣重要的賽 ... 相同地,在以前,隨著自然現象不同,祭拜的目的與主祭的氏族也各有不同。 於 m.facebook.com -

#34.賽夏族矮靈祭的保存與藝術創新:以2015《歸來吧!iminami ...

本論文探討原住民文化資產透過藝術創新的方法,使得賽夏族矮靈祭祭典能夠以不 ... 計畫的內容與目的,以獲得賽夏族北祭團長老們對於該演出及其相關之田野學習計畫之 ... 於 wpc.stu.edu.tw -

#35.原住民族有哪些?2023原住民16族特色文化一起來認識!

賽夏族的信仰與祭典中,會以祖靈與矮靈信仰為主,以巴斯達隘矮靈祭典最為人知,矮靈祭會年年舉辦,目的是弔念、安撫達隘靈魂。 那麼達隘是誰呢? 於 explorethesun.tw -

#36.赛夏矮灵祭大隘、向天湖两地登场 - 大纪元

深具神秘气息的赛夏族矮灵祭,即将在这个周末举行,终夜娱灵舞不断的 ... 请出“神鞭”,在祭场中央猛力挥打,据说有驱邪功能,同时也有祈晴的目的,神 ... 於 cn.epochtimes.com -

#37.賽夏族矮靈祭五峰鄉總動員外縣市亦共襄盛舉

二年一次的賽夏族pasta'ay矮靈祭11月18日起在新竹縣五峰鄉賽夏族矮靈祭場展開 ... 這一次特地和部落長老協調把縣長、中央長官致詞的時間提早到白天,目的是讓長官 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#38.《旅遊》最想去的祭典終於成行:賽夏族矮靈祭 - Mixy Life

矮靈祭 時間:農曆十月中旬的月圓前後,主要祭典時刻為期四天;兩年一小祭,十年一大祭(西元雙數年 ... 我們的目的地就是北賽夏的聚落-五峰鄉朱家莊. 於 mixylife.blogspot.com -

#39.賽夏族古老傳說—矮靈祭由來 - Wix.com

“矮靈祭是賽夏族的傳統慶典,舉辦的日期為收穫季,兩年一小祭十年一大祭,有別於其他歡慶的豐年祭,矮靈祭在是莊嚴肅穆的氛圍下舉行。 ” 1545377905222.jpg. 於 qwer950005.wixsite.com -

#40.賽夏族_矮靈祭_北祭團(新竹五峰)肩旗-2

賽夏族矮靈祭期間,每一氏族扛著有寫著自己氏族姓氏的肩騎,各個氏族所製作的肩騎都有所不同,有的用銅管、有的用鮮豔的布料做裝飾,無論製作的材質如何?目的就是要 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#41.賽夏族矮靈祭在Instagram上受歡迎的貼文與照片|2022年08月

巴斯達隘(paSta'ay、矮靈祭)是台灣原住民賽夏族古老傳統的一項祭祀活動,每年收成後的月圓前後舉行(約農曆十月中旬)。祭典活動的目的是要懺悔、 . 於 twtravel.gotokeyword.com -

#42.110 年度原住民族文化優良教案參選作品

說服、建構、批判等目的。 ... 泰雅族影響,也有紋面習俗,是父系社會,以矮靈祭聞名。 ... 1.2018 年南庄向天湖兩年一度矮靈祭:由此可知賽夏矮靈祭遵循. 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#43.南華大學- 建築與景觀學系碩士學位論文

空間與單一氏族深入探究的缺少,是本研究的目的。 ... 表13-巴斯達隘(矮靈祭)儀式流程. ... 三、《開台史話2 SaySiyat(賽夏族)史話-矮靈祭》. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#44.史前館賽夏族矮靈祭物件展典藏蝴蝶衣一次看 - 華視新聞網

史前館表示,今年適逢賽夏族二年一度矮靈祭,祭典期間與展覽時間同步進行, ... 互動營造展場,達到與民眾溝通目的,強化展覽體驗的熱潮,融入賽夏族 ... 於 news.cts.com.tw -

#45.台湾原住民文化考察:赛夏人矮灵祭 - 知乎专栏

之后,各姓氏集团要派代表前往南庄乡南庄大桥往东河路段附近的河床参加协调会。其主要目的是讨论本次祭典筹备概况,相互报告并检讨过去得失等。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#46.苗栗南庄paSta'ay周五舉行今進行祈福儀式 - 原視新聞網

苗栗南庄paSta'ay矮靈祭,這周五晚間即將在向天湖矮靈祭場舉行,今天(2)賽夏族人是舉辦殺豬祭告祖靈祈福儀式。 於 news.ipcf.org.tw -

#47.【文化】泰雅團體活動的重要儀式祈福儀式 - 新竹尖石之旅

... 在部落長老教堂前大草坪進行,因為要讓在地的守護神了解祈求目的何在? ... 芒在原住民的儀式中佔很重要的地位,例如在五峰鄉賽夏族的矮靈祭中, ... 於 313.tw.tranews.com -

#48.賽夏族人世代的延續—巴斯達隘(矮靈祭) - 小世界周報

矮靈祭 的由來是有關於賽夏族人與矮靈(ta'ay)們之間愛恨情仇的故事。賽夏族矮靈祭最初原型為收穫祭,是賽夏族人對矮靈們表達感謝的方式,由於矮靈 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#49.今年南庄向天湖矮靈季確定11月中下旬舉行

每2年一次的苗栗新竹賽夏族矮靈祭,今年舉辦時間於日前在苗栗南庄向天湖賽夏族祭屋開會決定,南庄的祭典將在11月19至21日舉行,新竹五峰則在11月20 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.兩年一度賽夏矮靈祭登場 - 喀報

賽夏族人為了感念矮靈,以虔敬的祭儀呈現懺悔且敬畏的傳統信仰。 ... 娛靈是矮靈祭的重心,目的在娛樂歸來的矮黑人,族人會圍圈載歌載舞至隔日太陽 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#51.史前館賽夏族矮靈祭物件展典藏蝴蝶衣一次看 - 僑務電子報

此外,特展運用科技體驗互動手法,以「賽夏族服體感互動遊戲」及「肩旗互動投影」,用故事、情境、互動營造展場,達到與民眾溝通目的,強化展覽體驗的熱潮 ... 於 ocacnews.net -

#52.賽夏族- 教育百科

古時候在臉頰上次紋,是因為害怕遭異族殺害,為求混目保命的不得已措施,目的式訪飯泰雅族人 ... 賽夏族的特色祭典「巴斯達隘祭典」,俗稱「矮人祭」、「矮靈祭」等。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#53.南賽夏族paSta'ay矮靈祭今起一連三日於苗栗南庄向天湖登場

南賽夏族巴斯達隘(賽夏族語:paSta'ay,俗稱:矮靈祭)即日起至11月6日於苗栗縣南庄鄉向天湖登場。巴斯達隘是目前原住民族中少數完整保存的傳統 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#54.賽夏族口述歷史研究工作計畫研究報告

至今仍然是矮靈祭期大家小心謹慎、自我約束的最大動力。 每隔十年就舉行一次大祭典,祭典活動的目的是要贖罪、安慰並祭拜矮黑人的亡魂而祭典. 的由來與典故是這樣的:. 於 api.titic.goyourlife.com -

#55.2012我在賽夏族矮靈祭 - 背包客棧

... 大學時期第一次去向天湖之後,就一直期待著哪天能參予到賽夏族的矮靈祭。 ... 的視覺衝擊和震撼人心的磅礡氣勢,我旅行的目的,大概就是這樣吧, 於 www.backpackers.com.tw -

#56.阿美族、泰雅族、豐年祭是什麼?認識台灣原住民的傳統節慶

阿美族、泰雅族都是台灣原住民的族群,而每個族群都有不同的傳統習俗和生活方式,因此衍生出各樣的祭典,如阿美族的豐年祭、賽夏族的矮靈祭都富特色。 於 www.skyscanner.com.hk -

#57.Sharon Explore The World: Saisiyat Pasta'ay 賽夏族矮靈祭

參加最後一天的送靈季以前,矇懂地背著匆忙中惡補的帶有神秘色彩、似真似假的矮人傳說,緊記著不得觸犯的禁忌來到向天湖的祭場。 祭典開始以前,遇到一位 ... 於 sharonexploretheworld.blogspot.com -

#58.祖靈祭 - 中文百科知識

祖靈祭在原住民各地區都有,原住民對祖靈的信仰,只是泛靈崇拜的一種表現, ... 祖靈祭常在收穫祭後舉行,或與收穫祭合併舉行,目的在祈求豐收、子孫繁盛與健康平安, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#59.原住民知識素養大考驗競賽試題題庫

1. 矮靈祭是屬於泰雅族的祭典。 X. 賽夏族. 2. 卑南族是愛花的民族,所以百合花是他們最 ... 於 web.tn.edu.tw -

#60.臺灣少數民族賽夏人印象矮靈祭的「前世今生」 - - - 民俗與傳說

漫步苗栗縣城,隨處可遇操著客家口音的鄉親,房屋建築也多為廣東式樣。不過,我們此行的目的並非客家人,而是臺灣少數民族中以"矮靈祭"著稱的賽夏人。匆匆 ... 於 www.secretchina.com -

#61.2006年賽夏族矮靈祭(十年大祭) - sakuragi0301的部落格- 痞客邦

每一姓氏又負責主持不同的祭儀, 矮靈祭以朱家為主祭, 祈晴祭由夏, 解兩氏族主持, ... 長老會議), 主要的目的是討論祭典中應該注意及改進的地方. 於 sakuragi0301.pixnet.net -

#62.RE:【問題】請問各位什麼是矮靈呢?

> 5.請問什麼是矮靈季呢? 樓上有解,主要是賽夏族害死多數矮人之後,聽從活下來的矮人警告,將原來的收穫後祭儀 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#63.台灣原住民祭典中的神聖現象 以賽夏族矮靈祭為例

祈天祭則視祈天的目的之不同而由不同姓氏主持,其儀式的進行,仍是地域性的。其它如日據時被禁的敵首祭也僅以地域性祭團為單位,獵首而歸時雖舉行歌舞慶祝 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#64.矮靈祭.賽夏族美食

矮靈祭 是賽夏族世代相傳的祭典,每2年. 1小祭,10年一大祭, ... 而達到推展休閒農業的目的。 ... 矮靈祭. 的祭場中没有神位,只有一間. 靈屋,屋中没有供奉神像。在. 於 kmweb.coa.gov.tw -

#65.台灣原住民傳統巴斯達隘矮靈祭典 - PeoPo 公民新聞

矮靈祭 帶有賽夏族人對矮靈的懺悔之意,是莊嚴神聖的,所以也有著許多禁忌, ... 的目的,不僅是希望透過媒體及民眾口耳相傳,讓更多年輕人知道矮靈祭 ... 於 www.peopo.org -

#66.「矮靈傳說-人.靈.自然」 - 雪霸國家公園

矮靈祭 的儀式與歌舞是分不開的,從迎靈、娛靈到送靈等前後4天3夜,幾乎沒有一個儀式不配有歌舞的。本影片詳實記錄105年 ... 不得單獨以該影片作為商業營利目的之使用。 於 www.spnp.gov.tw -

#67.收穫祭之歌 - | 開放博物館

祭日當天祭司dalalaman先到祖靈屋karumaan作祭,告訴今天是祭二神的日子。接著祭司往海邊走去,途中祭司以檳榔、料珠(inasi)作儀式,其目的在阻止不好的靈不要跟隨。 於 openmuseum.tw -

#68.《歐樂思——史惟亮檔案》中的1966 年賽夏族音樂研究

矮靈祭 (paSta'ay)雖是其族群之標誌性代表,但除了矮靈祭之外,他們是否還有著其他 ... 本論文主要研究目的,是透過1960年代的歷史錄音與第一手資料,希望能重建1966. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#69.從矮靈祭談賽夏 - 草湳里

苗栗南庄鄉東河村向天湖周邊是賽夏族主要的聚落,目前每兩年舉行一次矮靈祭,和花蓮阿美族的豐年祭一樣,已經成了台灣一個著名的原住民活動,祭典的 ... 於 cott6226.pixnet.net -

#70.臺灣小故事101-族群歷史

作者:王齡瑤. 賽夏族矮靈祭paSta'ay 第一頁 賽夏族矮靈祭paSta ... 於 taiwanstory.naer.edu.tw -

#71.矮靈的傳說(NA0010) 本以台灣賽夏族的史詩《矮靈祭歌》為 ...

十一月入秋之際,雨最喜歡來作客,尤其在矮靈祭典中,雨水可從未缺席呢! 朱春祥對這些節奏感到無比的欣慰,這充滿神秘又感激的收成之季,有著人與大自然共存一體的驕傲 ... 於 www.readingtimes.com.tw -

#72.【新竹五峰鄉】2014 賽夏矮靈祭 - aiko's journal

兩年一度,賽夏族的paSta'ay(矮靈祭)於二○一四年十一月八日盛大登場。不同於其他原住民收穫祭 ... 娛靈是矮靈祭的重心,目的在娛樂歸來的矮黑人, 於 aiko7012.blogspot.com -

#73.4上Ch4賽夏族矮靈祭 - YouTube

Comments · 賽夏族:人間‧ 矮靈祭 (公共電視我們的島第482集2008-12-01) · 2022五峰鄉賽夏族 矮靈祭 【送靈儀式】#賽夏族巴斯達隘#paSta'ay · 賽夏族矮人傳說. 於 www.youtube.com -

#74.相當有名的阿美族豐年祭祭典

除了一般耳熟能詳的阿美族豐年祭、賽夏族那充滿傳說色彩的矮靈祭之外,排灣族祈求 ... 南阿美族以星辰為農神,北部則是穀神和祖靈並祭,目的在於祈求種族繁榮與生活的 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#75.台灣賽夏族矮靈祭地球圖輯隊現場直擊

圖為賽夏族的族人穿上傳統服飾,參加矮靈祭的畫面。 ... 尊重他們在每一個環節的禁忌與規範,這樣子也才能在不知不覺中真正達到文化交流的目的吧。 於 dq.yam.com -

#76.法規內容-臺中市政府原住民族事務委員會補助原住民族辦理歲 ...

排灣族 豐年祭(收穫祭)Masalut ... 賽夏族 奇數年:巴斯達隘(矮靈祭)pasta'ay ... 一)申請應填具申請表並檢附計畫書(內容應包含計畫名稱、目的 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#77.最後一題 (如果上面有錯跟我說一下囉 - Clearnote

應該是矮靈祭的起源. ... (A矮人的惡作劇(B)賽夏族的起源C賽夏族渔獵的起源(D)賽夏族矮靈祭的來源B)(2)賽夏族人舉行矮靈祭之目的為何? 於 www.clearnotebooks.com -

#78.台灣原住民族簡介-2-知識百科-三民輔考

賽夏族夾雜於泰雅族與客家人之間,為了適應當地社會環境的需求,賽夏人大部份會講泰雅語與客語、甚至以此兩種語言為日常用語。 (五)宗教信仰傳統上矮靈祭是分做南、北兩個 ... 於 www.3people.com.tw -

#79.深入認識賽夏族

賽夏深受泰雅族影響,也有紋面習俗,是父系社會,以矮靈祭聞名。 ... 祖靈祭的另一個目的是家族成員的認定,透過儀式成為家族的一份子。 (三)矮靈祭(pas-taai): 於 163.20.170.200 -

#80.布農族打耳祭

以首級祭天神,獵頭亦有其他目的如復仇、保土、掠地及炫耀勇武取得主帥等。不在小米收穫祭中而獨立之敵首祭多 ... 在矮靈祭舉行前一個月左右,南北兩祭團結芒草約期。 於 www.shute.kh.edu.tw -

#81.史前館賽夏族矮靈祭物件展典藏蝴蝶衣一次看| 文化| 中央社CNA

史前館表示,今年適逢賽夏族二年一度矮靈祭,祭典期間與展覽時間同步進行, ... 互動營造展場,達到與民眾溝通目的,強化展覽體驗的熱潮,融入賽夏族 ... 於 www.cna.com.tw -

#82.一探賽夏矮靈祭南庄老街客家味 - 理財周刊

矮靈祭 總會吸引慕名前來的遊客,讓平時純樸寧靜的新竹五峰大隘村變得熱鬧非凡。若是到苗栗南庄的矮靈季,則可順道去南庄老街逛逛。 南庄老街的主要景點 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#83.太魯閣族歲時祭儀「Mgay Bari—感恩祭」之探究與省思

(九)、 賽夏族有名又盛大的祭典就是矮靈祭,每兩年會舉辦一次,每十年又會有 ... 但現今的祭典最主要的目的還是在復興我們太魯閣族文化,畢竟日本殖民 ... 於 student.hlc.edu.tw -

#84.賽夏族矮靈祭祭典南庄、五峰分別舉行 - 獨家報導

賽夏族paSta'ay巴斯達隘(矮靈祭)傳統文化祭儀活動,分別在苗栗縣南庄鄉的向天湖以及新竹縣五峰鄉大隘村矮靈祭場舉辦三天的祭典;新竹縣副縣長陳見賢 ... 於 scooptw.com -

#85.族群接觸與族群認同: 以賽夏族tanohila:氏族日阿拐派下為例

如矮靈祭、祈天祭和祭神龍以姓氏、家戶超越社會中地緣和血緣的. 區劃,成為超部落之活動,以加強族群意識,達到族群內整合以及與異族整. 合於大社會的目的;祖靈祭則是 ... 於 www.hakka.gov.tw -

#86.原住民族節慶

飛魚季在雅美族曆法中也是最重要的季節,為每年的3~7月,暖和的黑潮將帶來大量的飛魚,也帶來了豐收。 賽夏族矮靈祭. 賽夏族人心目中最重要的祭典,賽夏族 ... 於 isrc.jente.edu.tw -

#87.祭典| 人.山川.海洋- 原住民族環境知識匯聚平台

矮靈祭. 語言: 中文. 兩年一次的矮靈祭典,是賽夏族最重要的儀式,賽夏人叫這祭典叫做「巴斯答愛」,時間在農曆的十月,每兩年舉辦一次小祭,每十年舉辦一次大祭. 於 iknowledge.tw -

#88.高雄市政府新聞局-2002-2014高雄畫刊

其中歲時祭又多以「農事祭」為主,目的在於祈求與酬謝豐收,同時祈求種族 ... 祭」;另外如賽夏族「矮靈祭」則是因特殊歷史背景,而舉行祭祀某種特殊神靈的獨特祭儀。 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#89.竹縣賽夏族巴斯達隘祭典20日一連3天登場參加祭儀注意禁忌....

首次上稿10:07更新時間17:07賽夏族巴斯達隘祭典(paSta,ay,舊稱矮靈祭)為文化部無形文化資產,並指定為國家重要民俗,每兩年舉辦一次,新竹縣五峰鄉 ... 於 news.ltn.com.tw -

#90.賽夏族的神話故事~巴斯達隘(Pasta'ai)的由來

巴斯達隘(paSta'ay、矮靈祭)是台灣原住民賽夏族古老傳統的一項祭祀活動,每年收成後的月圓前後舉行(約農曆十月中旬)。祭典活動的目的是要懺悔、 ... 於 neihu-women.org -

#91.史前館賽夏族矮靈祭物件展典藏蝴蝶衣一次看 - LINE TODAY

(中央社記者盧太城台東縣2日電)台東國立台灣史前文化博物館展出賽夏族矮靈祭典相關物件,包含肩旗、臀鈴、織藝服飾等,並展出矮靈祭長輩穿的「蝴蝶. 於 today.line.me -

#92.賽夏族矮靈祭比照客家嘉年華挨批鄭麗君:應和原民討論 - 風傳媒

520總統就職大典紙風車劇團演出爭議未平,現又傳出新竹縣文化局長蔡榮光欲把即將到來的「賽夏族矮靈祭」比照「客家文化嘉年華」辦理,此舉再度引發 ... 於 www.storm.mg -

#93.佛教相關博碩士論文提要檢索系統 - 香光尼僧團

本論文的研究目的在探討賽夏族矮靈祭各個層面的意義。透過文獻探討與田野工作,先蒐集各項資料,而借助於視覺工具來表達,然後作功能分析。 本論文的 ... 於 www.gaya.org.tw -

#94.(10) 說故事[矮靈祭]企畫- Uncle Fat 胖叔叔故事海- udn部落格

97.5.14 [矮靈祭] 音響/CD/麥克風/繪本/譜架/拖袋/相機腳架/帽子 ... 有一天,頭目的兒子發現河對岸有黑黑的小矮人,用插芒草/唱歌跳舞趕走百步蛇和 ... 於 blog.udn.com -

#95.原住民-賽夏族

祖靈祭的另一個目的是家族成員的認定,透過儀式成為家族的一份子。 (三) 矮靈祭(pas-taai):. 是賽夏族最盛大的祭典,原為每一年舉行一次 ... 於 sites.google.com -

#96.原住民傳說《矮人》劇本創作暨創作報告 - 中國文化大學

「緒論」敘述創作與研究的動機、目的、方法與預期效果。第. 二章「《矮人》原住民矮人傳說之引用」,依據本 ... 關於賽夏族的矮靈祭傳說中,大致的故事都是因為矮人得. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#97.賽夏族- 祭儀信仰 - 臺灣原住民族文化知識網

巴斯達隘(矮靈祭)祭典巴斯達隘又稱為矮靈祭,傳說賽夏族與達隘族(矮人)相鄰而居, ... 月作物收成時,目的是祭祀氏族中過世的祖先,由各姓氏的父系血緣親族參與。 於 knowlegde.gov.taipei -

#98.新竹縣賽夏族Pasta'ay (矮靈祭) - 臺灣宗教文化地圖- 內政部

矮靈祭 祭典主要儀式包含一連3夜的娛靈儀式,第3日在主祭口念咒語請矮靈降臨之後,便會展開通宵達旦的歌舞。 資產類別: 民俗及有關文物-信仰. 所在地址: 新竹縣五峰鄉. 於 taiwangods.moi.gov.tw