節哀簡訊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BrookNoel寫的 我還沒準備說再見:突然失去摯愛後,你可以這樣療癒自己 和陳碧娥,李儒林的 21通電話:阿兵哥的深夜求救都 可以從中找到所需的評價。

另外網站喪事慰問短信– Wiki101.com.tw - 人生格言,勵志名言也說明:喪事慰問短信 · 1、逝者已走,在者節哀! · 2、你的親人隻是到瞭你看不到的地方,但是他們能看到你,他們不希望因為他們而讓你過得不好,要讓他們知道你是非 ...

這兩本書分別來自橡樹林 和玉山社所出版 。

國立中山大學 行銷傳播管理研究所 譚躍所指導 蘇瑞婷的 受助者的熱情與決心會讓你捐款嗎? 哀兵vs.受害者對非營利組織敘事廣告的影響 (2020),提出節哀簡訊關鍵因素是什麼,來自於同理心、勤勉審慎性感知、哀兵效應、敘事方式、非營利組織、捐款意願、主角認同。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所碩士班 王嵩山所指導 王湘文的 流動的禮物:國立故宮博物院蒐藏史的研究(1950-2012) (2013),提出因為有 國立故宮博物院、禮物交換、蒐藏、捐贈、歷史人類學的重點而找出了 節哀簡訊的解答。

最後網站節哀順變遇到有人過世死亡時要如何表達同情安慰致意語言英文則補充:funeral leave 喪假 節哀順便英文 遇到有人過逝的時候,英文的表達哀悼之意的說法大多有. I'm sorry to hear that.之外

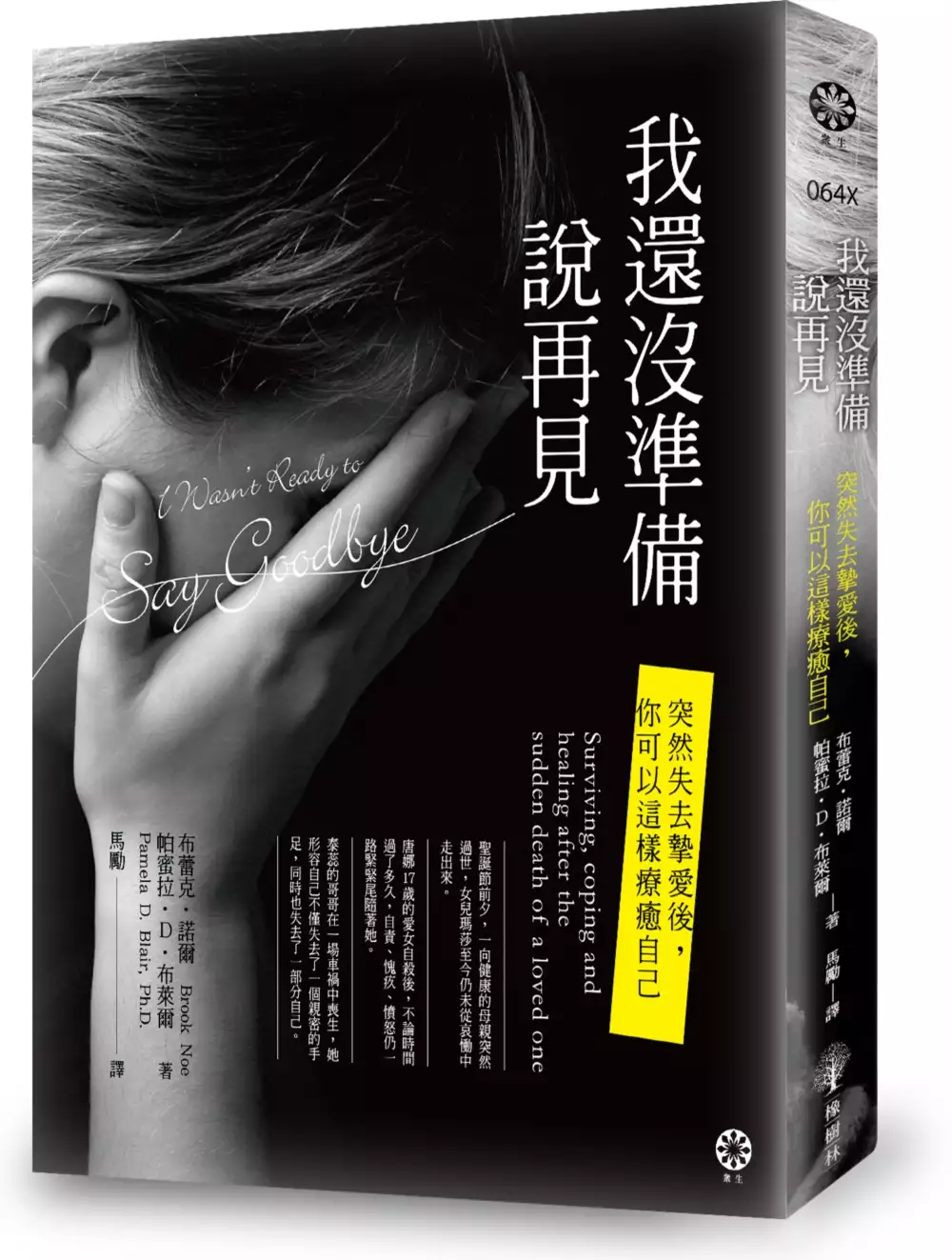

我還沒準備說再見:突然失去摯愛後,你可以這樣療癒自己

為了解決節哀簡訊 的問題,作者BrookNoel 這樣論述:

●聖誕節前夕,一向健康的母親突然過世,女兒瑪莎至今仍未從哀慟中走出來 ●唐娜17歲的愛女自殺後,不論時間過了多久,自責、愧疚、憤怒仍一路緊緊尾隨著她 ●泰蕊的哥哥在一場車禍中喪生,她形容自己不僅失去了一個親密的手足,同時也失去了一部分自己 一切發生得那麼突然,我們毫無準備,卻被迫非接受不可,而世界依然若無其事的運轉,這,太不公平了! 面對心愛的人驟逝,悲傷無助之餘,我們還可以有其他選擇嗎? 儘管我們都知道生離死別是人生必經的過程,卻很少人對死亡作好真正的準備,更別提面對摯愛驟逝的打擊了。這些遽變令人措手不及,而社會或我們所受的教育卻很少告訴我們,當面臨這樣的狀況時,可以向誰求助?除了

無盡的悲傷之外,我們還會有什麼樣的情緒轉折?喪禮過後,我們該如何自我療癒,面對未來的人生?在我們的餘生中,還有可能重拾快樂嗎? 本書兩位作者都曾經歷過喪親的痛楚,她們在這段悲不可抑的漫漫長路上摸索,試圖尋找活下去的勇氣及力量。而今,她們以過來人的經驗,帶著同理心與悲憫心,對哀痛逾恆的喪親者伸出援手,扶持他們走過這段人生黑暗期。 本書的原文初版已經撫慰了成千上萬的讀者,在第二版中則增加了許多喪親案例和訪談,每個真實故事讀來都令人鼻酸,包括失去父母或摯友、喪偶、痛失愛子或手足、年幼的孩子失去父母等。作者藉由這些實例,提供了極為重要的輔導資訊以及療癒方法,諸如:事情剛發生時的注意事項、可以向哪些

人尋求協助、後續的情緒及身體反應、如何重新正常生活等等。 在人生最幽暗的時刻,痛苦與折磨不可避免,但生者依然可以記著逝者的美好,擁抱彼此珍貴的回憶,走出哀慟深淵,好好活下去。

受助者的熱情與決心會讓你捐款嗎? 哀兵vs.受害者對非營利組織敘事廣告的影響

為了解決節哀簡訊 的問題,作者蘇瑞婷 這樣論述:

非營利組織(Nonprofit Organization, NPO)已經是現在社會中一個不可或缺的角色。雖是不以營利為導向的組織,但身處在劇烈變動的環境中,為了獲得更多的資源或財源,非營利組織必須要善用行銷工具來達成募款目標。本研究主要探討在非營利組織敘事廣告中,使用哀兵敘事相對於受害者敘事方式喚起閱聽者在認知與情緒上對敘事主角認同的程度的差異,進而對於捐款意願的影響,本研究主要探討五個研究問題:一、NPO廣告敘事中的哀兵方式,相較於受害者方式,是否會提升閱聽者對主角的勤勉審慎性的感知? 二、NPO廣告敘事中的受害者方式,相較於哀兵方式,哪種更容易引發閱聽者的同理心? 三、對主角的勤勉審慎性

感知及對主角的同理心是否影響閱聽者對主角的認同? 四、對敘事主角的認同是否影響捐款意願?五、閱聽者的性別是否對不同敘事方式所喚起的同理心的差異有調節作用?本研究主要發現非營利組織廣告敘事方式的不同,會影響閱聽者的捐款意願,哀兵敘事會比受害者敘事有更好的效果,哀兵敘事也會正向影響閱聽人感知故事主角勤勉審慎性的人格特質,而且閱聽人感知到主角勤勉審慎性的人格特質程度及同理心越高,對於故事主角認同感也越高,而認同感越高就更有捐款意願。 眾多非營利組織設計廣告投入閱聽者的日常時,期待服務故事之廣告能夠有亮點,抓住閱聽者的目光。基於本研究結果,我們建議使用哀兵敘事方法,透過哀兵敘事提升主角感知審慎勤勉性

與閱聽者的同理心,讓閱聽者對主角認同度提高,進而提升捐款意願,達到非營利組織的以募款為目的的廣告效果。

21通電話:阿兵哥的深夜求救

為了解決節哀簡訊 的問題,作者陳碧娥,李儒林 這樣論述:

二十三年來,陳碧娥(黃媽媽)接過無數通電話,協助處理了上千件軍中人權事件,這二十個個案是她無法忘記,也最希望大家知道的故事。全書取材自黃媽媽多年處理軍中人權案件的珍貴紀錄,加上資深記者李儒林的冷靜筆鋒,每個案件的記述都讓人沉思不已。 透過這些案件,可以看到二十三年來軍隊與社會環境的變化,使得軍中人權事件也有了不同的樣貌。老一輩的人常說:「孩子若能平安退伍就算是撿回來的。」表示軍隊與外界的隔閡,以及不透明的溝通管道。然而到了現在,許多事件的情況,則是因為軍隊管理對於社會變化的反應不及,或是軍民之間權利義務觀念的衝突。這樣的變化讓人不禁開始思索,我們究竟需要什麼樣的軍

隊?什麼樣的國防? 本書特色 事件開頭多半是這樣子,一通直撥到手機上的電話,或長或短的求援語句…… ◎「黃媽媽,被關的小朋友都是被刑求的,你快點去救他們……」1999年,空軍桃園基地發生彈藥失竊事件,案發後主管機關迅速宣布掌握疑犯,幾個月之後卻出現了「一案雙破,兩個真相」的情況。這起罪證確鑿的軍中刑求逼供案,揭開了什麼樣的內幕,讓黃媽媽第一個就想說出這個故事。 ◎「合理的要求是訓練,不合理的要求是磨練」然而不曾中斷的霸凌、不當管教事件,也提醒著我們重新思考「合理」的界線、建立良好的管理制度。 ◎每通在不同時分撥進來的求助電話,她都想盡力幫忙,只因為這些事件中都有個「人家

的孩子」。 ◎取材自陳碧娥(黃媽媽)協助處理過的軍中人權事件,是第一本講述軍中人權實例故事的專書。 名人推薦 ◎友軍助陣‧專文推薦 何榮幸(《報導者》總編輯) 汪怡昕(紀錄片《少了一個之後─孤軍》總導演) 黃思蔤(黃媽媽的女兒)

流動的禮物:國立故宮博物院蒐藏史的研究(1950-2012)

為了解決節哀簡訊 的問題,作者王湘文 這樣論述:

本研究透過文化人類學家牟斯(Marcel Mauss)「禮物交換」(Gift Exchange)的視野來思考博物館蒐藏史的社會實踐與文化表徵。筆者以國立故宮博物院作為研究主題,建構其來臺後的蒐藏史脈絡,包括捐贈、寄存與購藏等三大方向。在研究方法上,除了傳統的史料與文獻分析外,筆者訪談了三位人士—王秋華建築師、譚怡令女士、吳卿先生—他們本身或其先人分別在臺北故宮的寄存、捐贈和購藏史中扮演舉足輕重的角色,透過第一手的訪談可以了解代表性案例的來龍去脈藉此思考其「給予、接收與回報」禮物三要素的基本模式。訪談中,筆者以「歷史田野」的概念進行研究分析,它是一個帶著人類學命題式的文化思考,進入具有歷史背景

與史學意識的半結構式訪談,其最終目的為結合史學研究與人類學概念建構博物館場域中「歷史人類學」的可能性。主題內容部份筆者分成二大部份,第一篇以史學的分類與比較方式進行臺北故宮蒐藏史的脈絡分析,在這些案例中可得知臺北故宮的文物新入藏案例如何地和國民政府的命運、文化大革命和中華文化復興運動相連;同時,由於物件原蒐藏者常有為因應時局和避難的流動歷程,恰好可以呼應博物館(亦即臺北故宮)流轉的歷程。其次,由於大量的書畫家隨著國民政府來臺,也造就了臺北故宮新入藏物件中有許多的近現代書畫作品,質量皆佳,堪稱其新入藏代表。此外,捐贈、購藏與寄存的分類及其能動性亦呼應了「禮物交換」的研究發展,包括社會往來的建立、

商品與禮物分立和給予又保留的再思考。第二篇部份,筆者分析了訪談對象及其案例的能動性與文化課題,最後再結合所有資料的文化顯性與隱性部份,搭配「文化菱形」的概念,進行大歷史與小細節的整合。最終我們可以得到在博物館蒐藏史中,禮物交換是有包括有形的物件和無形的事物,包括對國家的認同、對政府的忠誠、對博物館保存能力的肯定等等。除此之外,無形的還包括禮物交換中的象徵意義、華人元素(關係、面子與人情)的再現與自我的延伸性等等,在這些交換歷程中進而體現「流動性格」,最終體現歷史人類學之於博物館蒐藏領域的能動性與社會性。

節哀簡訊的網路口碑排行榜

-

#1.節哀順變慰問卡 - 台灣公司行號

2016年1月7日- 丧事慰问短信,经典短信,1、节哀顺变,不要太伤心了,注意身体!2、逝者已走,在者节哀!3、惊悉噩耗,不胜悲痛。逝者安息,请节哀顺变。4、亲戚或 ... 於 zhaotwcom.com -

#2.鍾欣潼為好友張韶涵慶生,倆人合影親密,曾互相宣傳打氣_微博

鍾欣潼在張韶涵還沒有微博之前,就已經給她發了一條祝賀她的生日簡訊。 ... (~~接上) 「弟妹啊,你要節哀啊,我兄弟他命苦哇,都怪我,馬不停蹄的還是晚 ... 於 newskks.com -

#3.喪事慰問短信– Wiki101.com.tw - 人生格言,勵志名言

喪事慰問短信 · 1、逝者已走,在者節哀! · 2、你的親人隻是到瞭你看不到的地方,但是他們能看到你,他們不希望因為他們而讓你過得不好,要讓他們知道你是非 ... 於 www.wiki101.com.tw -

#4.節哀順變遇到有人過世死亡時要如何表達同情安慰致意語言英文

funeral leave 喪假 節哀順便英文 遇到有人過逝的時候,英文的表達哀悼之意的說法大多有. I'm sorry to hear that.之外 於 haruki-learning-english.blogspot.com -

#5.節哀簡訊_關心的話語 - 佳句

節哀簡訊. 上帝對每個人都是公平的,你在失去一些東西的時候,也獲得了一些寶貴的東西。人人都要擁有一顆感恩的心。 人之常情,每個人都無法去體會失去親人的痛苦, ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#6.朋友家裡人去世了發簡訊要用什麼話來安慰她 - 多學網

6、死去的人安息了,活著的人要鼓起勇氣重新面對生活,我會在你身邊陪著你,支援你的!節哀順變! 於 www.knowmore.cc -

#7.朋友母親去世,無法到場,怎麼寫簡訊比較好

正文:一、逝者已矣,節哀順變,望您保重身體。 二、朋友,失去親人,是件很痛苦的事。但你母親的 ... 於 www.njarts.cn -

#8.致哀簡訊延伸文章資訊 - 親親寶貝

随缘。 2、生老病死是自然现象,要节哀顺变!保重身体。 3、惊闻... 【致哀簡訊】哀悼的短信_句子大全第1頁/共1頁 標籤喪事慰問用語致哀簡訊文章參考資訊哀悼的...哀悼的 ... 於 kidwikitw.com -

#9.中年去世節哀順變慰問簡訊? - 劇多

4、節哀順便,不要太難過了。照顧好身體。 5、生老病死是自然現象,要節哀順變!保重身體。 6、親戚或餘悲,他人亦已歌。死去何所道,託體同山阿。 於 www.juduo.cc -

#10.朋友的母親去世了,我怎麼安慰一下,發簡訊怎麼說??

我告訴你發簡訊的意思就是說,請不要過度悲哀,節哀順變。然後的話再給朋友轉點隨禮錢,這是人之常情。 於 www.chillin.run -

#11.母親過世怎樣發簡訊謝謝親戚朋友應該怎麼寫 - 極客派

母親過世怎樣發簡訊謝謝親戚朋友應該怎麼寫,1樓爽朗的三色蛋糕你好,很高興為你解答問題,希望可以幫到你首先為令堂的過世表示遺憾,請節哀順變對親朋 ... 於 www.jipai.cc -

#12.节哀顺变慰问短信——致亲人朋友慰问的句子集号吧 - 手机靓号

当我们接到消息,说某个认识的人死去时,随着心思快速活动,我们会经历种种反应。那可能是震惊、愤怒、歉疚,或是一种深刻、拉心扯肺的伤痛。 於 m.jihaoba.com -

#13.《關於安慰失去親人的50句話》 - 經典語錄 - 勵誌的句子

5、生老病死是自然現象,要節哀順變!保重身體。 6、親戚或餘悲,他人亦已歌。死去何所道,托體同山阿。 於 www.go1p.com -

#14.節哀簡訊 - 勵志人生網

節哀簡訊. 1、人之常情,每個人都無法去體會失去親人的痛苦,我們只能在心裡為死去的人默默祈禱,希望他們在另一個天堂也活過的很好。 2、親人一直都會在你身邊。 於 www.zeelive.com.tw -

#15.朋友的母親去世了,我應該怎麼安慰她?

發簡訊你只能說節哀順變,其他說什麼都不好。如果是你要好的朋友就上門去燒柱香。 33樓:匿名使用者. 關係很好就一起坐坐,一般 ... 於 www.bees.pub -

#16.教你如何發朋友親人去世安慰短信精選30條給你暖人心 - 愛情婚姻

1、逝者安息,生者奮發。 · 2、逝者已登仙界,生者節哀順變。 · 3、節哀吧,走的人不希望你不快樂。 · 4、節哀順便,不要太難過了。 · 5、生老病死是自然現象 ... 於 www.soulbay.tw -

#17.丧事慰问吊唁花圈词,去世安慰短信,安慰去世家属的短信

逝者已登仙界,生者节哀顺变。请记得,他的教诲和疼爱会永远陪伴在你身边,你的脑海里还会经常浮现出他微笑的慈颜;请为了关心你的亲朋更加积极而快乐 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#19.親人去世安慰簡訊安慰朋友節哀順變的短句經驗 - 時髦館

親人去世安慰簡訊安慰朋友節哀順變的短句欣賞:1、你的家人仙逝,我極悲痛。特向你們致以沉痛悼念,並盼節哀順便,多多保重。2、別太難過了, ... 於 shimaoguan.com -

#20.被愛,卻孤獨 - Google 圖書結果

... 才發現原來手機是忘了帶出門手機螢幕上顯示著兩通未接來電以及一封簡訊光是憑 ... 而我也沒追問因為維杰聽起來很難過的樣子所以我簡短的說了一聲請節哀順變然後從 ... 於 books.google.com.tw -

#21.節哀祝福語- 勵志文學堂

節哀 祝福語說明:1、我們每個人是可以被打倒的,但任何人也阻止不了我們 ... 58、當你收到這封簡訊時,同時也收到我送給你的忘憂草與幸運草,忘憂草能 ... 於 m.lzwxt.com -

#22.當一個人失去他愛的人,安慰他時記得別說「節哀順變」 - 經理人

1.請別告訴他「每個人都會死,請節哀順變。」 很多時候,不多說話反而是更好的陪伴。 · 2.別鼓勵喪親者連忙移除亡者房間的遺物,或做出重大的生活改變(像 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#23.失去后鼓励75句慰问- 心理学 - warbletoncouncil

我将在我的思想和祈祷中包括您家人的名字。 20.在失落的时刻,我的心与你同在。 21.我很伤心听到你的损失。 22.坟墓上的祈祷,鲜花,蜡烛和悲伤的眼泪。节哀顺变。 23. 於 zh1.warbletoncouncil.org -

#24.致哀用语节哀顺变慰问短信大全悼念老人去世致辞短句

致哀用語- 1天前—1)书信的格式和用语中国是礼仪之邦,文化历史悠久,人们相互通信来往,一向注重格式...尊×逝世,深致哀悼,尚望节哀顺变。... 於 info.todohealth.com -

#25.同事失去親人怎麼安慰? - 雅瑪知識

生者奮然,死者安息.節哀順便,不要太難過了.照顧好身體. 朋友家人去世怎麼安慰. 真的很不範聽到這個壞 ... 於 www.yamab2b.com -

#26.願人生從容,世事安好◎繁體中文版 - Google 圖書結果

事實上,那是一個無法得到回應的簡訊和聲音。 ... 曾有人告訴我,「雖然我發送的簡訊,他不能及時回覆,但我相信在天堂,他一定能看到。 ... 只回覆她:「節哀。早點走出來。 於 books.google.com.tw -

#27.朋友父親去世,該怎麼發簡訊給他?謝謝 - 貝塔百科網

5、死去的人安息了,活著的人要鼓起勇氣重新面對生活,我會在你身邊陪著你,支援你的!節哀順變! 於 www.beterdik.com -

#28.女性朋友親人去世如何發簡訊安慰,朋友的父親去世了 ... - 小德網

4、節哀順便,不要太難過了,照顧好身體。家人會在那邊過得很好,一定不希望看到你太難過。 5、死去的人安息 ... 於 www.deer.wiki -

#29.表示哀悼的簡訊_字典網

1、你的親人去世了,不要太傷心難過,在天國,他不會喜歡你這樣消沉的,打起精神,努力吧,為了你的親人。 · 2、節哀吧,走的人不希望你不快樂。 · 3、生老病死是自然現象, ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#30.阿霞 - Google 圖書結果

... 打給陳宗昇一開始收不到訊號後來打通了卻沒人接聽期間曾兩度以簡訊聯絡陳宗昇說 ... 陳宗昇父母的臨時牌位捻香祭拜後逐一向陳宗昇表示慰問請他節哀跟在陳宗昇後面 ... 於 books.google.com.tw -

#31.不要叫我「節哀順變」! 作者:許禮安醫師來源

當一個人面對親人死亡,旁人即使說再多的如「節哀順變」之類的廢話,當事人絕不可能因此就可以不再悲傷,因為這些理智的話語絕對無法安慰處在情緒、情感 ... 於 www.icarecat.com -

#32.收到親友過世或病危的消息,怎麼回覆不失禮?

真意外」,還有人傳驚愕俏皮的貼圖,甚至有人隨口安慰「節哀順變」,讓敏華心裡百感交集…… 大林慈濟醫院心蓮(安寧)病房護理長程裕藍說,收到親朋 ... 於 healthforall.com.tw -

#33.清明節掃墓節哀簡訊,精選清明節祝福語 - 每日頭條

懷著一份思念,追憶一絲緬懷,釋放一種心緒,傳遞一份祝福,祈禱一生平安,願收到簡訊的你快樂幸福、家人平安。 5清明時節掃墓忙,焚香祭祖拜先人,紙錢紛 ... 於 kknews.cc -

#34.最後的簡訊| 誠品線上

最後的簡訊:英國懸疑小說第一品牌、文字影像感強烈的都會驚悚小說,《室友》作者妮基.法蘭齊最新作品英國ITV頻道改編拍攝, ... 請節哀,因為真相等著你去找出來 ... 於 www.eslite.com -

#35.被臉書陰!生日祝福自動回「煩個屁」...逼阿宅跟正妹說掰

... 結果朋友的動態時報上就出現了這行字...節哀吧,邊緣人本來就不適合交朋友的。(臉書,facebook,生日祝福,動態時報,簡訊,阿宅,轉轉小宇宙) 於 www.ettoday.net -

#36.Enews330 節哀順變,為國珍重 - E快報

我國古代常把鶴作為長壽的象徵,因此輓聯裡常把尊長或高壽的人辭世婉稱為「駕鶴西歸」,這是祝福往生的老者,修煉圓滿,無千掛的往西方極樂世界歸去的意思 ... 於 enews2.kmu.edu.tw -

#37.領導的父親去世了怎樣寫簡訊告知同事我現在想寫 ... - 迪克知識網

表示對訊息的驚訝和對領導的關心就可以了,不需要太囉嗦和花哨。比如:驚悉噩耗,亦是悲痛。願逝者安息,請節哀順變。 於 www.diklearn.com -

#38.节哀短信节哀短信- 安慰人的话 - 第一范文网

节哀 短信. 1、人之常情,每个人都无法去体会失去亲人的痛苦,我们只能在心里为死去的人默默祈祷,希望他们在另一个天堂也活过的很好。 於 www.diyifanwen.com -

#39.悼詞簡訊_詩詞古文大全網

5、大家都不要傷心了,人生總歸是要面對一死的,隻要我們好好活著,他的在天之靈也好受些,傷心是解決不了問題的。我想應該行吧!節哀順變! 6、天下無不散之筵席。 於 www.iccie.tw -

#40.致哀短信表示哀悼的短信如何回复哀悼信息 - 语录说手游网

值此难过的日子里,向你们兄弟姐妹们致以深深的哀悼和慰问,望多多保重节哀。此时更加怀念我们的父母和你们的父母。 3、你的亲人去世了,不要太伤心 ... 於 www.ylsoa.com -

#41.大約在冬季 - Google 圖書結果

我拿出手機來看上面只有一條羅文的簡訊:節哀順變成語還真是有進步。這些天我和羅文聯繫甚少。回國後我們只通過一次電話,因為時差和勞累的關係,我聊著聊著就快要睡著, ... 於 books.google.com.tw -

#42.PSYCOME煉愛學獄(06)與殺人器遭死相愛 - Google 圖書結果

原來被燒傷了,燒得還真慘怪不得他會說『把臉交出來』。請節哀順便吧。 ... 專心打簡訊的刃更來不及反應,被凌空襲來的暗影掃中。他手裡飛散出鮮紅色碎片。 於 books.google.com.tw -

#43.哀悼的簡訊精選範文精選- 其他範本精選

9.**去世,我非常難過,特表示沉痛哀悼,望兄弟姐妹節哀、保重! 10.剛剛得知你母親不幸逝世,我們全家表示沉痛哀悼。希望你 ... 於 fanwencheng.com -

#44.喪事慰問弔唁花圈詞,去世安慰簡訊,安慰去世家屬的簡訊 - 壹讀

逝者已登仙界,生者節哀順變。請記得,他的教誨和疼愛會永遠陪伴在你身邊,你的腦海里還會經常浮現出他微笑的慈顏;請為了關心你的親朋更加積極而快樂 ... 於 read01.com -

#45.節哀慰問詞喪事慰問簡訊_勵志人生網_激勵人生每一天!

喪事慰問簡訊_勵志人生網_激勵人生每一天! 敬請節哀!47,節哀順變,不要太傷心了,注意身體!48,你的親人去世了,不要太傷心難過,在天國,他不會喜歡你這樣消沉 ... 於 www.edwardlawrnce.co -

#46.节哀顺变慰问逝者家属短信大全 - 360doc个人图书馆

死亡是自然流通链中的一个环节,是世界变化中的必然,逝者已走,在者应节哀。下面是节哀顺变慰问逝者家属短信大全,让我们一起来看看吧! 於 www.360doc.com -

#47.朋友母親去世了,求一些安慰的簡訊,詞句一定要委婉

驚悉令堂仙逝,無比震驚悲痛!祈禱安息!敬請節哀順變! 4樓:藍波小正太. 你的媽媽去世了,不要太傷心難過,在天國, ... 於 www.stdans.com -

#48.標籤: 致哀簡訊 - 翻黃頁

2010年1月24日- 于姨去世,我非常难过,特表示沉痛哀悼,望兄弟姐妹节哀、保重!(善平). 2. 亲爱的春雷姑姑:昨晚的信息刚才读到。请全家人节哀保重!我已决定 . 於 fantwyp.com -

#49.訃告簡訊範文推薦

2、春雷你好,節哀保重!驚悉你們母親逝世,十分悲痛!遺憾沒能來最後送別。都怪我沒有及時聯絡,我們會上網檢視。一定一定多多保重!! 於 rwfww.com -

#50.發什麼簡訊安慰朋友的父親去世了怎麼發簡訊安慰 - 知識的邊界

1、親人bai會在天上注視著你du,陪伴著你。 · 2、驚聞您遭喪容父之痛,感同身受,壽夭天定,望您節哀順變,保重身體,來日方長。 · 3、生者幸福是對逝去親人 ... 於 www.bigknow.cc -

#51.節哀順變保重身體在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

潘晴兄好,惊闻噩耗小琴离世,世事难违,节哀顺变。 恳请潘晴自已要多多保重身体。 哀悼短信大全,短信祝福-句子大全2019年3月10日· 保重 ... 於 hkskylove.com -

#52.如何安慰他節哀順變的簡訊 - Johan Vert

如何安慰他節哀順變的簡訊. 如何安慰他節哀順變的簡訊. 1、生者幸福是對逝去親人最好的安慰,為了老人家的希望你一定要努力讓自己快樂起來!2、節哀吧,走的人不希望你 ... 於 www.johanverstraete.me -

#53.节哀短信 - 短美文网

节哀 短信:1、这个世界是公平的,往往在失去痛苦悲伤之时,也悄悄的活着了一些让你成熟,宝贵,职责的东西,一颗感恩奉献的心,会让你成长起来。 於 www.duanmeiwen.com -

#54.「我瞭解你現在的痛苦」「請節哀順變」對處於喪親之痛的人

「節哀順變」是當我們面對「喪親」時,最常聽到旁人的安慰。喪親,是生命中很重大的變故,也是一生中每個人遲早都需要學會面對的課題,只是真正能敞開內心,盡情悲傷的 ... 於 www.storm.mg -

#55.安慰死者家屬的簡訊 - 秀美派

1、節哀順變、不要太傷心了、注意身體! 2、逝者已走、在者節哀! 3、驚悉噩耗、不勝悲痛。逝者安息、請 ... 於 m.xiumeipai.com -

#56.表示哀悼的短信- 祝福語 - 白雲飄飄網

15、驚悉你**病逝,我們甚為悲痛。我黨失去了一位久經考驗的忠誠戰士,我們失去了一位親愛的老媽媽。請在靈前代為致哀,請問候你的兄弟姐妹,請你們節哀順便。 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#57.安慰死者家屬的話 - 漢語網

只是你看不到他了。你的親人去世了,不要太傷心難過,在天國,他不會喜歡你這樣消沉的,打起精神,努力吧,為了你的親人。逝者已登仙界,生者節哀順變。 於 www.chinesewords.org -

#58.光在地球之時(10完)-藤壺 - Google 圖書結果

藤乃平常就會跟光保持距離,所以即使這種簡訊廣為流傳,應該也只會被視為無憑無據的 ... 但光低頭看著那封簡訊時,表情陰沉又凝重,眼神痛苦。 ... 啊哈哈哈,節哀順變囉! 於 books.google.com.tw -

#59.親人去世安慰簡訊安慰朋友節哀順變的短句- 經驗知識 - 秀美範

親人去世安慰簡訊安慰朋友節哀順變的短句內容:1、你的家人仙逝,我極悲痛。特向你們致以沉痛悼念,並盼節哀順便,多多保重。2、別太難過了, ... 於 xiumeifan.com -

#60.找致哀簡訊相關社群貼文資訊

提供致哀簡訊相關文章,想要了解更多節哀順變、同事家人過世安慰、my deepest condolences中文有關歷史/文化... 三個月英文脫胎換骨的一對一:http://goo.gl/5eIOmf. 於 foodtagtw.com -

#61.朋友爸爸去世了。。怎麼發簡訊安慰一下。求真誠實在的簡訊

4、大家都不要悲哀了,人生總歸是要應對一死的,只要我們好好活著,他的在天之靈也好受些,悲哀是解決不了問題的。我想就應行吧!節哀順變! 於 www.wenda.cool -

#62.安慰喪親的朋友,好難?除了「你要保重」...諮商心理師

我剛滿四十,步入中年了,父母親年事也高。最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常聽到這種消息的時候,大家各自嘆一口氣,除了「節哀 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#63.節哀順變怎麼回覆資訊 - 時尚達人圈

節哀 順變怎麼回覆資訊3. 朋友親人去世安慰簡訊. 1、生老病死是自然規律,去世是他最終的歸宿,不必太傷心。 2、當現實不能改變,我們只能學會堅強。 於 m.ssdrq.com -

#64.安慰過世簡訊在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

提供安慰過世簡訊相關PTT/Dcard文章,想要了解更多節哀順變英文、喪禮感謝英文、節哀順變保重身體有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關 ... 於 historyslice.com -

#65.朋友的爸爸去世了,想發簡訊安慰一下,怎麼安慰好啊 - 好問答網

1、逝者安息,生者奮發。 · 2、逝者已登仙界,生者節哀順變。 · 3、節哀吧,走的人不希望你不快樂。 · 4、節哀順便,不要太難過了。 · 5、生老病死是自然現象 ... 於 www.betermondo.com -

#66.節哀順變慰問的菜單和評價,PTT、DCARD - 火鍋涮涮鍋推薦 ...

下面是节哀顺变慰问逝者家属短信大全,让我们一起来看看吧! ... 1、节哀顺变,不要太伤心了,注意身体! 2、逝者已走,在者节哀! 3、惊悉噩耗, ... 於 shabushabu.mediatagtw.com -

#67.安慰人的簡訊:包含哀悼的安慰簡訊 - 人人焦點

2.你的xx不幸故去,我們深表悲痛。值此難過的日子裡,向你們兄弟姐妹們致以深深的哀悼和慰問,望多多保重節哀。此時更加懷念我們的父母和你們的父母。 於 ppfocus.com -

#68.三昧智學院- 【生離死別的口拙辭窮】 臉書上,很多人聽聞死亡

【生離死別的口拙辭窮】 臉書上,很多人聽聞死亡,都會說:請節哀順變。 ... 「你一定很不習慣,有需要什麼,隨時發個簡訊通知我」「我和你爸爸有很多 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#69.朋友的爸爸去世了,想發簡訊安慰一下,怎麼安慰好啊

如果確信了,打**吧,不是簡訊能比上的. “還好麼?”“節哀”“有事吱聲”. 情意到了就夠了. 4樓:無心創作. 越是要失去,就要越堅強,過去的事就讓它 ... 於 www.locks.wiki -

#70.同事的父親去世了,我想發簡訊安慰一下,該說什麼好?

1、逝者安息,生者奮發。萊垍頭條. 2、逝者已登仙界,生者節哀順變。萊垍頭條. 3、節哀吧,走的人不希望你不快樂。萊垍頭條. 4、節哀順便,不要太難過 ... 於 bearask.com -

#71.台北故事 - Google 圖書結果

她說當然可以她母親說若願意來送陳儀伶最後一程就請將地址用簡訊回覆過來他們會將訃聞寄到我有些恍惚地回了句謝謝之後又覺得不妥才硬著頭皮說了句是節哀陳媽媽應了一聲 ... 於 books.google.com.tw -

#72.找安慰過世簡訊佛教相關社群貼文資訊

2021年2月25日· 慰朋友亲人去世的话,朋友亲人去世安慰短信_安慰人的话慰朋友亲人去世的话,朋友亲人去世安慰短信. 节哀顺便,不要太难过了.照顾好身体. 家人会在那边过的很 . 於 beautytagtw.com -

#73.哀悼簡訊大全- 經典簡訊 - 皮皮勵志網

2007年5月13日 — 哀悼簡訊大全介紹:1、人死不能復生,請節哀順變珍惜眼前人。2、節哀順便,不要太難過了。照顧好身體。3、人總會死的,他走的安心! 於 m.pplzw.com -

#74.30条节哀短信精选_节哀顺变慰问短信大全 - 三重门

30条节哀短信精选_1、人死不能复生,别那么难过,应该用你的表现来安慰他在天之灵,虽然他离开了,但是我们活着的人依然要好好活下去。2、当现实不能改变, ... 於 www.3chongmen.com -

#75.蘋果的俘虜《下》 - Google 圖書結果

抱歉,節哀順變。願你一切順利。辛曉白傳出簡訊,然後把自己蜷成一團球,窩在沙發裡,告訴自己沒什麼好不捨的,一切都是最好的結局。 別的不提,光說她手邊的存款, ... 於 books.google.com.tw -

#76.怎樣安慰死者家屬的短信,安慰死者家屬的話 - 櫻桃知識

節哀 就是不要太傷心,順變就是順從這個亡者死後所帶來對你的一切變動和衝擊,不要做傻事,一切以平常心來對待。 3 匿名用戶. 人生自古誰無死- ... 於 www.cherryknow.com -

#77.節哀順變慰問簡訊- 經典的句子 - 果果勵志網

節哀 順變慰問簡訊引薦:節哀順變慰問簡訊寄語:人有生老病死,死並不可怕,或重於泰山,或輕如鴻毛。身邊的老人親戚朋友有時候因意外而離開, ... 於 m.gglzw.com -

#78.渾沌魔境:大宿命時代降生 - Google 圖書結果

遠翔收到簡訊,付清計程車資,讓新民戴上扁帽、鏡面寬大的太陽眼鏡和醫療用口罩下了車, ... 你們可能要先和調查局聯絡,家屬也要聯絡一下,別讓他們白跑一趟,節哀順變。 於 books.google.com.tw -

#79.節哀順變回應在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

搜索结果_朋友安慰节哀顺变对方怎么回应- 百度知道. 丧事的时候,朋友发短信节哀顺变,而我们要如何回复他们. 回复谢谢关心即可,多说没啥价值 ... 於 timetraxtech.com -

#80.朋友兄弟去世致哀短信 - 百度知道

哀悼短信大全 1.惊悉你**病逝,我们甚为悲痛。我党失去了一位久经考验的忠诚战士,我们失去了一位亲爱的老妈妈。请在灵前代为致哀,请问候你的兄弟姐妹,请你们节哀 ... 於 zhidao.baidu.com -

#81.致哀簡訊在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

朋友兄弟去世致哀短信_百度知道2016年3月25日· 请在灵前代为致哀,请问候你的兄弟姐妹,请你们节哀顺便。 2.你的**不幸故去, 我们深表悲痛。 值此难过的日子里,向你们 ... 於 culturekr.com -

#82.簡訊寄哀思真情永留存範文- 萬佳範文網

簡訊 寄哀思真情永留存內容:讀者:爺爺作為一名新鄭人,卻在新密市工作了大半生,他淡泊名利,無怨無悔,教育兒孫如何做人,昔日兩位孫子, ... 於 wjfww.com -

#83.安慰失去親人的簡訊--節哀順變-美文 - 拾貝文庫網

安慰失去親人的簡訊. 1、生者幸福是對逝去親人最好的安慰,為了老人家的希望你一定要努力讓自己快樂起來! 2、節哀吧,走的人不希望你不快樂。 於 wellbay.cc -

#84.弔唁簡訊節哀順變 - 勵志人生谷

弔唁簡訊節哀順變 · 1. 心兒啊,你為何讓我這樣地悲傷;淚兒啊,你為何斷斷續續地流淌;人兒啊,你為何孤獨在遠方彷徨;風兒啊,帶去我們對你崇敬榮光;逝去的 ... 於 m.lzrsg.com -

#85.同事的父親去世了,我該怎麼發簡訊安慰 - 嘟油儂

5、生老病死是自然現象,要節哀順變!保重身體。 6、親戚或餘悲,他人亦已歌。死去何所道,託體同山阿。 7 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#86.致哀簡訊 - 工商筆記本

2010年1月24日- 于姨去世,我非常难过,特表示沉痛哀悼,望兄弟姐妹节哀、保重!(善平). 2. 亲爱的春雷姑姑:昨晚的信息刚才读到。请全家人节哀保重!我已决定 ... 於 notebz.com -

#87.節哀順變_小楠日语

请节哀顺变。 6.このたびは、思いもよらぬさいなん災難にあわれて、おみま見舞いのことば言葉もございません。 您遭此意外打击,真不知如何安慰你才好。 於 o-oo.net.cn -

#88.精選50條安慰失去親人的簡訊 - 今日號聞

5、生老病死是自然現象,要節哀順變!保重身體。 6、親戚或餘悲,他人亦已歌。死去何所道,託體同山阿。 7 ... 於 www.hollyday.pub -

#89.【網路禮節】看見朋友過世的訊息,你該怎麼回應? | 一流人

理想上,你可以留言安慰他,請他節哀順變。舉例來說,你可以寫:「蘇 ... 根據你和死者的關係,或你和發文者的關係,你可以考慮直接傳簡訊給他們。 於 www.gvm.com.tw -

#90.【專題企畫】你的悲傷,我的慰問,該如何表達?

請節哀順變…… 他去了更好的地方…… 你一定要趕快走出來…… 時間是最好的良藥…… 他一定不想看見你這個樣子…… 「這些安慰的話,對喪親者來說是沒有用的,想表達關心卻彷彿 ... 於 www.lotus.org.tw -

#91.【一般民眾組】優選〈死亡像根湯匙,攪拌我對生命的認識 ...

... 不也是辭窮的只剩下”請節哀”三個字,最好還能用簡訊,代替打電話的尷尬, ... 但母親突然重病過世的當下,收到朋友同樣短短這三個字的簡訊時,終於感受到, ... 於 www.hospice.org.tw -

#92.我好像什麼話也說不出來...諮商心理師教你:如何安慰喪親的 ...

我剛滿40,步入中年了,父母親年事也高。最近發現周圍朋友家中,紛紛有家人或長輩生重病或過世,常常聽到這種消息的時候,大家各自嘆一口氣,除了「節哀」 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#93.表示哀悼的簡訊- 陽光勵志網

3、生老病死是自然現象,要節哀順變!保重身體。 4、生老病死乃人之常情。 5、生者奮然,死者安息。 6、請記得, ... 於 m.yglzw.com