結婚10週年感言的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳子良,陳海思鐸寫的 兩個爸爸 和劉錫輝的 從荒謬的年代到弔詭的年代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站结婚十周年朋友圈说说十年纪念日的经典短句也說明:12、十周年结婚纪念日,从相识到相守,没有太多的矫情感言感恩我们一起看过的风景、 经过的事、走过的路。? 你一直爱,我一直在!! 愿我们不忘初心,相爱包容,理解, ...

這兩本書分別來自遠流 和致所出版 。

國立臺灣師範大學 台灣語文學系 林淑慧所指導 葉衽榤的 戒嚴時代的自由場域--臺灣黨外雜誌的自由論述 (2015),提出結婚10週年感言關鍵因素是什麼,來自於自由論述、在野黨、選舉、言論、女權。

而第二篇論文中國文化大學 史學研究所 尹章義所指導 賴盟騏的 彰化縣政治菁英之研究(1945-2007) (2008),提出因為有 政治菁英、派系、地方派系、彰化的重點而找出了 結婚10週年感言的解答。

最後網站十周年结婚纪念日感言 - 钻石小鸟則補充:钻石小鸟为您提供十周年结婚纪念日感言相关内容.

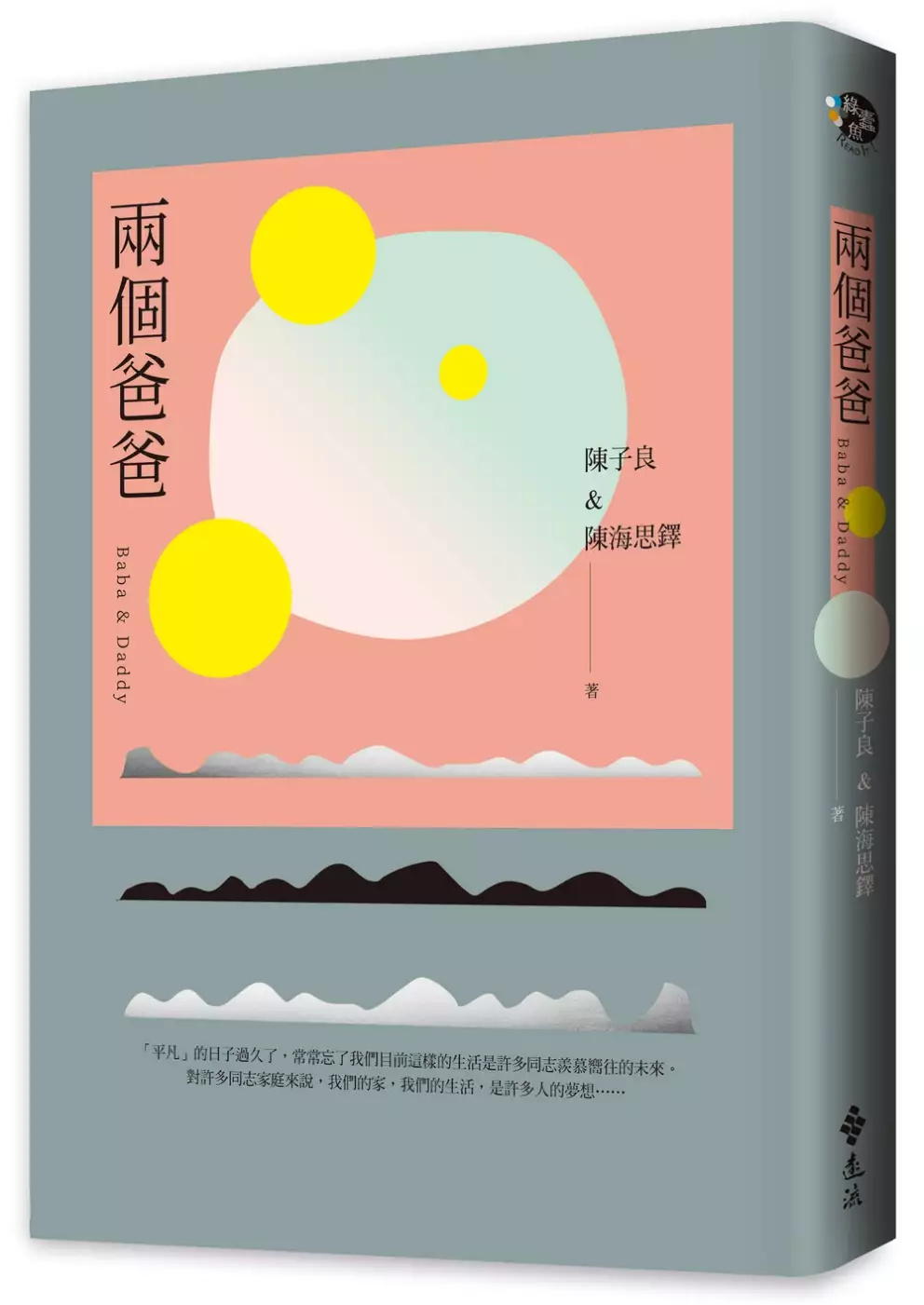

兩個爸爸

為了解決結婚10週年感言 的問題,作者陳子良,陳海思鐸 這樣論述:

「平凡」的日子過久了, 常常忘了我們目前這樣的生活是許多同志羨慕嚮往的未來。 對許多同志家庭來說,我們的家,我們的生活, 是許多人的夢想…… 從非法婚禮、養育孩子到合法婚姻, 台灣第一對出櫃的同志爸爸最赤裸的的心路告白。 ◆愛,不分性別!一個跨國同志家庭的愛情、婚姻與夢想的生命故事 出生在台灣的陳子良,礙於傳統價值觀的羈絆,一度自我否定,拚命壓抑自己的性向,成長過程中經歷不少家暴和歧視,最後遠渡重洋,在美國邂逅了同性伴侶思鐸,走出陰影。他們的故事證明了人的普世價值,無關乎性別,而在於愛。 ◆多元文化、性別平等教育的最佳典範

1997年,美國尚無任何一州通過同婚法案,兩人舉辦儀式性的非法婚禮。2012年,兩人在紐約正式登記,終於有了法律名分。全書見證了同志運動的發展歷程,傳遞多元文化、多元族群的融合,以及愛與尊重、社會公平與正義的價值。 ◆同志家庭的親子教養課題 2003年,陳子良與思鐸努力許久終於迎來台美混血的兒子愷樂。在愷樂的成長過程中,子良和思鐸竭心盡力,給予孩子健全的身心發展,堅定傳達多元文化的價值觀念。愷樂青春期時,也公開出櫃。作者兼具同志與同志孩子爸爸雙重身分,側寫了「二代同志」&混血孩子的自我認同與成長故事。 ◆國際視野的借鏡與展望 即使是擁有多元族群

的美國,許多地方、不同人士對於同志和性別,仍然充滿偏見與歧視。透過子良與思鐸的故事,探看美國的性平政策、性平法令、性平教育、代理孕母議題。 教育界/文學界/諮商界/性平團體 感動推薦(依姓名筆劃排序) 尤美女(人權律師、前立法委員) 王大維(國立屏東大學教育心理與輔導系助理教授兼社區諮商中心主任) 呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 周志建(資深心理師、故事療癒作家) 祁家威(同志平權運動者) 紀大偉(國立政治大學台灣文學研究所副教授、《同志文學史》作者) 徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 張歆祐

(國立空中大學生活科學系助理教授兼任健康家庭研究中心主任) 畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 許佑生(作家) 郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授) 劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長) 謝文宜(實踐大學家庭研究與兒童發展學系教授) 羅毓嘉(詩人) 對同志而言,透過作者一路走來的寶貴經驗,足以成為新手同志家庭的葵花寶典。──尤美女(人權律師、前立法委員) 《

兩個爸爸》這本書充滿了血淚及喜悅的故事……關心性平、同志或親職議題的讀者也能從中獲益。──王大維(國立屏東大學教心系助理教授兼社區諮商中心主任) 希望透過《兩個爸爸》這本書的出版,讓社會和國家都能體會到許多同志朋友成家與育兒的辛苦,進而開創更友善的台灣社會。──呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 子良的故事很精彩,會讓你忍不住一直往下看……這本書會讓你對同志有更慈悲、更多元的理解。──周志建(資深心理師、故事療癒作家) 人的一生真是充滿著「一定」和「不一定」……這本書就是「一定」要買,但「不一定」要急著馬上看完。──祁家威(同志平權運動者)

他們的生命史證明……同志未必是社會的局外人,反而可能參與社會網絡的編織,為社會增加豐富複雜滋味。──紀大偉(《同志文學史》作者,政治大學台灣文學研究所副教授) 《兩個爸爸》所觸及的議題非常豐富……如何在多元的世界中打開我們的視野與同理能力,這本同志家庭自傳將是我們最好的教材。──徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 這本書不只是關於同志,任何欣賞多元差異、相信公平正義的人,都能藉以思索理念如何從口號提升為日常的實踐。──畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 這本書,甚至超越同志範疇,觸及了普世主題──愛與人性的奮鬥和

勇氣,讀來動容。──許佑生(作家) 一般的社會大眾也需要看到這樣成功的同志家庭,才能拓展視野,減少歧見……這才是更豐富的人生百態。──郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 《兩個爸爸》是動人心弦、發人深省的一部生命史詩……當多元文化、尊重差異已是耳熟能詳的教育理念,學校教育工作者又如何實踐力行、以身作則?──楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 他們的個人經驗具體呈現了社會體制與法律制度的壓迫與對抗的過程,相信不管是哪一種身分的讀者,都能在書中讀到滿滿的愛與堅毅。──趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授)

陳子良和陳海思鐸以這本《兩個爸爸》承先啟後……帶著我們看見同志家庭最真實的悲歡與成長。──劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長)

戒嚴時代的自由場域--臺灣黨外雜誌的自由論述

為了解決結婚10週年感言 的問題,作者葉衽榤 這樣論述:

本研究以戒嚴時期的黨外雜誌為範圍,嘗試觀察其自由論述之形成與類型,以及當中刊載現代詩之發展情況。本文主要運用的研究方法為場域概念,同時蒐集、統整與製作黨外雜誌自由論述與現代詩文本之表格,並展開主題與脈絡之研究。黨外雜誌為戒嚴時代較為自由之場域,同時也蘊藏豐富的自由思潮政論雜文。另一方面,黨外雜誌也開闢不少現代詩發表空間。黨外雜誌的自由論述文章與現代詩都帶有與時俱進的色彩。學界對黨外雜誌的研究目前聚焦在對民主進展的作用。本研究則從具代表性的黨外雜誌中,具體匯整出自由論述文章,以自由論述的方向為切入點,分析黨外雜誌有關自由議題的文章。學界對戰後現代詩的研究,鮮少以黨外雜誌所刊載之作品為研究素

材,故以處理黨外雜誌自由論述文章為主,亦彙整刊登於黨外雜誌的現代詩文本。這些刊載於黨外雜誌的現代詩,有異於當時國家政策之外的刊物,體現出不同於反共、戰鬥、愛國文學的風貌。於此背景下,本文關注自由論述的訴求及其轉向,同時探討黨外雜誌現代詩的發展概況。

從荒謬的年代到弔詭的年代

為了解決結婚10週年感言 的問題,作者劉錫輝 這樣論述:

八十餘年的艱辛歲月,八萬多里的坎坷路,從中國大陸到台灣,再從台灣到美國。因為戰亂被迫離鄉背井,終身揹負「殺父之仇」的枷鎖。從「不志願兵」變成「職業軍官」,是參加過金門島兩次戰役的倖存者,是國防科技尖端武器研發的參與者。人生遭遇,堪稱舉世罕見。 1949年胡璉部隊從江西成軍,一路敗退經廣東省,17歲的少年劉錫光從此改變了一生的命運,他的父親劉展文,時年41歲的公教人員,被搶奪糧食的敗軍槍殺,他被抓當兵,未穿軍服即被趕赴古寧頭戰場,一場戰爭勝利,兩岸從此分治。劉錫光自此之後為求生存,就讀陸軍軍官學校,以全期總成績第一名畢業,變成職業軍官,被改名為劉錫輝,參與八二三砲戰,立下戰功,在砲戰中

幾乎殉職,幸運的逃脫劫難,但返回台灣的承平時期,卻遭受到軍中暴行,身受重傷,住院療養一年。棄武就文,就讀民間大學及研究所,變換職業從事高科技工作,參與國防科技尖端武器研發,突破技術瓶頸,成效傑出,獲颁等同作戰有功的雲麾勳章。開放大陸探親,卻受到公職人員的管制,飽受煎熬,童年的美好回憶反而變成痛苦的負擔。為探親而急流勇退,舉家移居美國。因為戰亂被迫離鄉背井,終身揹負「殺父之仇」的枷鎖,沒有選擇職業的自由,隨著國家的發展所給予的機會,讓他能夠逆流而上,在人生旅途中,以不平凡的人生遭遇,歷經滄桑,從大陸到台灣,再從台灣到美國,堪稱不枉此生。今出版《從荒謬的年代到吊詭的年代》,作為紀念先父劉展文受難7

0周年獻禮,並為歷史作見證。 作者簡介 劉錫輝 原名劉錫光,1932年在廣東出生,1949年被抓當兵,1952年進陸軍官校25期,以全期總成績第一名畢業,初任少尉軍官時被國防部改為現名。先後參與古寧頭戰役,八二三砲戰,獲頒陸海空軍褒狀,被選拔為作戰有功官兵代表,返台渡榮譽慰勞假一週。成功大學機械工程系學士及研究所機械工程碩士。1969年進中山科學研究院工作、同年與李梅芳結婚。1972年赴美國聖母大學深造獲航空工程碩士後返中科院,參與研發天弓飛彈獲頒莒光獎章、雲麾勳章。1992年舉家移民美國,育二女一子均大學以上畢業。2013年出版《大變動時代的滄海一粟 劉錫輝回憶錄》,博客思出版社

出版。2018年出版《錫輝文集 滄海一粟的餘波盪漾》,詩藝文出版社出版。 自序 讀《大動亂時代的滄海一粟》有感/馬忠良 碧海青天夜夜心──寫在劉錫輝兄《錫輝文集》之前/馬忠良 追求 向人性回歸的轉型正義──劉錫輝《錫輝文集 滄海一粟的餘波盪漾》序/曾建元 《滄海一粟的餘波盪漾》序文/陳定中 致謝詞 前言 第一章 金門古寧頭戰役前後 胡璉兵團重組及增援防守金門 被迫從軍 我所參加的古寧頭戰爭 誰指揮古寧頭大捷 還湯恩伯將軍公道 紀念古寧頭大捷 還湯恩伯將軍榮耀、還老兵公道。 第二章 陸軍軍官學校鳳山復校 黃埔軍校鳳山復校 陸軍官校畢業六十周年慶祝大會巡禮 第三章 金門八

二三砲戰 國軍整編 陸軍第十四師的組成和解散(1949~1954) 擴充砲兵部隊 八二三砲戰 金門「八二三砲戰」六十週年感言 砲彈不長眼睛,死傷無分省籍──記823砲戰 第四章 戰爭後創傷壓力症候群 1959年南投血案:為何八二三砲戰重量級的連長會變成兇手 軍中暴行被殺重傷住陸軍第四總醫院將近一年 創傷壓力症候群 第五章 就讀成功大學機械工程系及研究所 就讀成功大學機械工程系及研究所 就讀成功大學時的花絮 「老照片說故事」李克讓教授獎學金 第廿九屆李克讓教授獎學金頒獎典禮觀禮側記 第六章 國防部中科院工作與留學美國聖母大學 國防部中山科學研究院 留學美國聖母大學(Notre Dame U

niversity) 混合計算機實驗室(220館) 飛彈系統模擬室(671館) 第七章 參與中科院「天弓飛彈研發計畫」 參與「天弓飛彈研發計畫」 天弓飛彈研發花絮(上) 天弓飛彈研發花絮(下) 憶當年「天弓飛彈」首次試射成功之秘辛!/羅順德 天弓飛彈研發花絮後記 艱辛歲月的溫馨留念 第八章 我的家庭及移民美國 童年到成年 我的父親 接老母親到台灣居住 「老照片說故事」婆婆在台灣的日子/李梅芳 緣分 父母子女的緣分 陸軍官校學生自傳 移民美國 年金改革之我見~十年河東十年河西 烽火奇蹟,小小的世界。 一碗飯一世情 第九章 出版《回憶錄》及《錫輝文集》 出版《大變動時代的滄海一粟 劉錫輝回憶

錄》 老兵回憶錄 記錄大時代小故事/記者李榮 滄海一粟的餘波盪漾 再次向蔡政府陳情 寧為太平犬莫作亂世人 嘆人不如狗 國軍老兵:誰還我公道/記者李榮 以文會友 胡璉兵團與歷史正義 戰爭撕裂族群 不死老兵追尋正義/記者江禹嬋 悲憤中自我療癒 台老兵:坦然放下/記者江禹嬋 抓伕:未曾出現的道歉/曾建元 我的坎坷返鄉路 無語問蒼天 第十章 兩岸關係與轉型正義 轉型正義的缺角,古寧頭戰場上的亂葬崗 我的迷惘 為何而戰?為誰而戰? 匪諜之女獲平反,我父遭國民黨軍殘殺得不到道歉 我爸只是碎念一下……國民黨軍卻槍殺他 投書:國共內戰時掠奪糧食、殘殺平民,國軍至今不用受促轉? 兩岸關係現狀是通緝犯的天堂 兩

岸關係與轉型正義―兼向彭蔭剛先生進言 第十一章 從荒謬的年代到弔詭的年代 從荒謬的年代到弔詭的年代 國民黨附隨組織?不知「為誰而戰」的國軍 令人驚駭的將軍謬論 老兵心聲:回不了家?認同哪裡就是家 死難寃魂未渡,倖存悲憤難平 聲討網上酸民的霸凌 悼念先父受難70周年 〈國共內戰後期撤臺國軍拉伕行為之法律評價〉讀後感 第十二章 金門島兩次戰役拾遺 金門島兩次戰役拾遺(上) 金門島兩次戰役拾遺(下) 重返金門島 追憶戰地時光 古寧頭戰役回憶 見證古寧頭戰役70周年 古寧頭戰役70周年 老兵憶殘酷烽火/記者李榮 第十三章 夠了就是夠了 「二二八」過了七十三年之後 夠了就是夠了 編後語 附錄:國共

內戰後期撤臺國軍拉伕行為之法律評價/曾建元、吳靖媛 序 1945年中日戰爭結束,日本無條件投降,台灣、澎湖列島歸還中華民國。此後,中國大陸內戰再起,1949年10月1日中華人民共和國成立,10月25日一場金門古寧頭戰爭,中華民國軍隊獲得連年戰敗的首次勝利,從此之後兩岸分治。 廣東省興寧縣水口鎮石塘村,名實相符的窮鄉僻壤,八年對日抗戰沒有遭受到災難,卻在1949年9月,突然發生了一個幸福家庭,被戰敗的國軍違法亂紀毀滅的悲慘故事,17歲的少年劉錫光從此改變了一生的命運,他的父親劉展文,時年41歲的公教人員,被搶奪糧食的敗軍槍殺,他自己被抓當兵,未穿軍服即被趕赴金門島古寧頭戰場

,兩岸從此分治,老家突然變成「匪區」,音訊不通,生活在兩個互相敵對的環境之下。 劉錫光自此之後為求生存,就讀陸軍軍官學校二十五期,以全期總成績第一名畢業,變成職業軍官,被改名為劉錫輝,參與金門八二三砲戰,立下戰功,在砲戰中幾乎殉職,幸運的逃脫劫難,但返回台灣的承平時期,卻遭受到軍中暴行,身受重傷,住院療養一年。棄武就文,就讀民間大學及研究所,變換職業從事高科技工作,參與國防科技尖端武器研發,突破技術瓶頸,成效傑出,獲得國家頒發等同作戰有功的雲麾勳章。開放大陸探親,卻受到公職人員的管制,飽受煎熬,童年的美好回憶反而變成痛苦的負擔。為探親而急流勇退,舉家移居美國。因為戰亂被迫離鄉背井,終身揹

負「殺父之仇」的枷鎖,沒有選擇職業的自由,隨著國家的發展所給予的機會,讓他能夠逆流而上,在人生旅途中,以不平凡的人生遭遇,歷經滄桑,從大陸到台灣,再從台灣到美國,堪稱不枉此生。 個人與國家密不可分,時代不能分割,從1949年到2019年整70年,劉錫輝的人生旅途中,從大陸到台灣,象徵了兩岸關係不能分割。中華民國國軍缺糧缺兵,掠奪糧食殘殺了中華民國平民,強迫被害人的兒子當兵,一個月後在金門島打了勝仗,保住了中華民國。可是,這個中華民國卻在1999年頒布《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》,該條例第2條規定本法適用之時間及地點之範圍:認為「本案事發地點為廣東省,不在條例範圍內」,這是法律的

錯亂。民主進步黨執政把1945年到1992年定義為「威權時期」,是歷史的錯亂。制訂《促進轉型正義條例》,在行政院設立促進轉型正義委員會,平復白色恐怖受害者時,竟將經過軍法審判的「共諜」一起「除罪」,這是歷史和法律的雙重錯亂。 本書最後四章是筆者在媒體刊出的有關文章,對所謂「轉型正義」的不公不義,發出「為何而戰」、「為誰而戰」的感嘆! 出版回憶錄是偶然,再將療癒文字彙集出版是必然,今出版《從荒謬的年代到弔詭的年代》,作為紀念先父劉展文受難70周年獻禮,期盼先父的無辜犧牲能化作對民族的大愛長留人間世。 本書內容部分取自《大變動時代的滄海一粟 劉錫輝回憶錄》及《錫輝文集 滄海一粟的

餘波盪漾》,因此,再將馬忠良教授,曾建元教授,陳定中將軍以前惠賜序文,加入本書以示一以貫之。本書多篇已經媒體刊登的文章,各篇單獨敘述,為保留原貌,未加刪改,彙集成冊後,部分內容顯現重複,敬請讀者寬恕及指教。 第十一章 從荒謬的年代到弔詭的年代2014年陸軍官校25期學生畢業60週年慶,筆者夫婦由美國返回台灣參加,有機會和同學會長李楨林上將合影留念。當年有1030位同學,分編為八個隊。生活起居作息,以隊為單位。在校期間,除了同隊的同學,基本上是不容易互相認識的。筆者和李楨林上將,在校期間不同隊,畢業後各奔前程,經過60年的漫長歲月,才得到的見面機會,是人生旅途中的偶然,因為以前沒

有交往,所以連他的名字都寫錯了,「楨」誤為「禎」。最近我將前幾年寫的文章彙集成冊,書中敘述1949年胡璉部隊從大陸敗退時,軍紀敗壞,用手榴彈丟入我家門口池塘炸魚,我的父親出言批評,竟被當埸槍殺,接下來我被該部隊抓走當兵。四年前向政府陳情,期待政府為此事件採取補救措施,撫平我家族所受的傷痕卻未能獲得,只能以寫作方式自我療癒,最後選擇「放下它!」以作解脫。我的書出版後贈送親友。李楨林將軍看完後來信表示:「……我們成長在國家大動亂的年代,你親睹41歲的父親,被政府軍槍殺,錐心之痛終生難平,我感同身受。我的父親被共黨以「地主」罪名,幾經清算鬥爭後,在1951年「鎮反」運動中被屠殺,他當年50歲。……你

身為人子,已盡了力,值得尊敬。你選擇聖嚴「放下它」解脫負擔了結無奈,是智慧的決定。……」。從李楨林將軍的來信可知,他也是同樣有殺父之仇,也是有錐心之痛,不同的是「殺手」來自何方?是國仇?還是家恨?受害人所承受的傷痛之輕重,有如天壤之別。

彰化縣政治菁英之研究(1945-2007)

為了解決結婚10週年感言 的問題,作者賴盟騏 這樣論述:

日治時期中部之政經中心漸由彰化市轉移至台中,1950年行政區域的變革使彰化市由省轄市改為縣轄市,彰化縣隨著政治區劃的變遷而日趨沒落。本文以彰化縣的政治菁英為主軸,探究其在戰後社會政治變遷中,結構與功能的變遷。以「政治菁英與政權轉移」、「新政治菁英的塑造」、「政治菁英與地方政治」等三個重要內容為研究架構,加以探討分析。全文除緒論與結論外另分四章:第二章〈戰後彰化人口與產業結構的變遷〉,說明彰化的環境資源,人口、產業結構的變遷。第三章〈政治菁英與政權轉移〉,簡述清領時期與日治時期彰化的政治菁英;析論戰後初期彰化政治菁英之肆應與變動,並論及「二二八」事件於彰化的情形與影響。第四章〈新政治菁英的塑造

〉,檢討1949後新政治菁英的形成與流動,政治菁英的角色與成分分析及新舊政治菁英的遞嬗關係。第五章〈政治菁英與地方政治〉,追溯彰化地方派系的歷史背景,分析政治菁英在地方派系的形成與發展中所扮演的角色,政黨輪替與派系政治與政治菁英的迎拒分合。探討彰化的政治生態、府會關係,領導階層如何在政治理想與實質利益的衝突下取得平衡,盡其社會責任。

想知道結婚10週年感言更多一定要看下面主題

結婚10週年感言的網路口碑排行榜

-

#1.結婚13週年紀念日感言結婚週年紀念日感言 - 迪克知識網

結婚 13週年紀念日感言結婚週年紀念日感言 · 1、沒有你的城市,我就像一個沒有愛情溫暖的男人;很想你的時候,我就靜靜輕輕呼喚你的名字。 · 2、相親相愛幸福 ... 於 www.diklearn.com -

#2.紀念結婚十週年浪漫祝福語 - 果果勵志網

紀念結婚十週年浪漫祝福語引薦:在平凡的學習、工作、生活中,大家一定都接觸過祝福語吧,藉助祝福語人們可以表達自己對他人的美好祝願。 於 m.gglzw.com -

#3.结婚十周年朋友圈说说十年纪念日的经典短句

12、十周年结婚纪念日,从相识到相守,没有太多的矫情感言感恩我们一起看过的风景、 经过的事、走过的路。? 你一直爱,我一直在!! 愿我们不忘初心,相爱包容,理解, ... 於 www.zhengnengliangyulu.com -

#4.十周年结婚纪念日感言 - 钻石小鸟

钻石小鸟为您提供十周年结婚纪念日感言相关内容. 於 m.zbird.com -

#5.结婚十周年感言_三人行教育网_www.3rxing.org

明天就是我们结婚十周年纪念日,因此,我要怀着一颗感恩的心,对与我走过十年婚姻的爱人说声感谢! ... 网友问题:结婚十周年婚姻并不顺利的感言说点什么好? 於 www.3rxing.org -

#6.結婚十年感言- 感想隨筆 - 白雲飄飄網

結婚十 年感言感想隨筆篇一:結婚十年感言歲月悠悠,光陰似茬。今天是我和老公結婚十年的紀念日,大家都說十周年是“錫婚”寓意是像錫器一樣柔韌,不易破碎。感覺“錫婚. 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#7.结婚30周年纪念日感言30周年纪念日语录- 挚爱策划 - 结婚纪念 ...

结婚 三十年,真的是很难得的事情。三十年间的风风雨雨,起起伏伏,在纪念日这天想必大家都会有很多感慨吧,结婚30周年纪念日感言要怎么表达呢? 於 m.tolove520.com -

#8.结婚二十周年感言结婚纪念日心情说说 - 爱华网

我能想到最浪漫的事,就是和你一起慢慢变老…… 结婚二十周年感言结婚纪念日心情说说 最近颈椎一直很痛,很痛,上电脑尤甚。但是,今天是个特别的日子,心里翻腾着,总想 ... 於 www.aihuau.com -

#9.「結婚週年感言英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

謝謝你陪我共度 ..., 《结婚周年英文祝福语》由结婚祝福语网发布,主要内容:Happy anniversary! May the years ahead fulfill all.,10-3-9结婚纪念日.jpg. ◇ 婚姻纪念日. 於 1applehealth.com -

#10.十週年結婚紀念日感言十週年結婚紀念日感言有哪些 - 短頭髮髮型

十週年結婚 紀念日感言:1、我人生中僅有的愛情是你給的,我人生中僅有的驕傲也是你給的!2、最浪漫的事,執子之手,與子偕老。3、感謝你,與我 ... 於 ayshz.com -

#11.10年結婚紀念日感言和你牽手一直走下去

結婚十周年 是值得紀念的日子,每一對夫妻在結婚十周年應該都會有多感悟,下面是小編為大家帶來的10年結婚紀念日感言,一起來看看,有沒有說到你的心坎 ... 於 kknews.cc -

#12.結婚十六年紀念日感言? - 雅瑪知識

結婚 16週年感言:. 16年的婚姻裡我覺得很幸福!有緣牽手一個妻子,上天又賜給我一個漂亮、美麗、可愛、懂事的女兒。 其實婚姻 ... 於 www.yamab2b.com -

#13.结婚纪念日感言要怎么说?结婚纪念日感言精选

风雨齐闯,苦乐同享,即使两鬓都苍苍,共你十指紧扣看斜阳。爱你永不变。10周年纪念日快乐! 7.今生我注定和你相遇相爱相知,只要在一起什么苦都 ... 於 m.hua.com -

#14.10周年结婚纪念日的感言 - CN职场指南网

在结婚十周年的结婚纪念日时,内心有许多的感言,那么应该如何表达呢?本文是小编分享给大家的10周年结婚纪念日的感言,欢迎阅读。 1、执子之手的感动 ... 於 m.cnrencai.com -

#15.结婚纪念日发朋友圈的句子,结婚纪念日微信感慨说说 - 网易

11、十周年结婚纪念日从相识到相守,没有太多的矫情感言,感恩我们一起看过的风景,经过的事、走过的路。你一直爱,我一直在!愿我们不忘初心,相爱包容, ... 於 www.163.com -

#16.结婚10周年朴实句子结婚十年感言语录_美文美句网 - 文案句子

1、 人海茫茫,极小的概率。 2、 苦乐共享,冷暖相知。 3、 两个人, 4、今天中秋节,祝大家节日快乐,也是我和老公的结婚十周年纪念日。 於 www.ypmeiwen.com -

#17.結婚週年紀念日感言- 經驗知識- 知知館

結婚週年 紀念日感言內容:1、時光在歲月裡流轉,甜蜜在兩心間穿梭,一起走過的美好時刻,依舊在記憶裡鮮活,共同經歷的浪漫往昔,仍然在腦海光芒四射 ... 於 zhizhiguan.com -

#18.女人结婚二十周年感言结婚二十周年叫什么婚 - 齐家网

女人在结婚后每一年的纪念日也是要与自己的老公共同去度过的,因为结婚纪念日是非常有纪念价值的一天,和相爱的人共同纪念美好的一天也是非常有意义的 ... 於 m.jia.com -

#19.20030914 結婚五十五週年感言(林文褔長老) - 德生教會

20030914 結婚五十五週年感言(林文褔長老) ... 今年(2003年)農曆八月十五日(中秋節)是我們夫婦結婚五十五週年紀念日。感謝上帝賞賜給我一位溫柔賢慧的妻子 ... 於 www.tschurch.org -

#20.結婚週年紀念日感言 - 皮皮勵志網

結婚週年 紀念日感言介紹:1、丘比特的一支箭,讓心相連;月老的一根線, ... 20、結婚十週年紀念日,居然一天沒見到老公,11已經過去,心中增加許多 ... 於 www.pplzw.com -

#21.结婚十周年温馨感言 - 婚礼纪

二、结婚十周年温馨感言 · 1、有了你,幸福便与我如影相随,生生世世! · 2、人的一生没多少十年,但是我愿意同你分享每一个十年! · 3、日子一天天好起来, ... 於 www.hunliji.com -

#22.萬千星輝丨譚俊彥成雙料視帝林夏薇擊敗大熱鍾嘉欣封后

2022年01月02日10:20. 譚俊彥成雙料視帝,憑《換命 ... 歐陽震華不斷爭嘢講,連譚俊彥想講嘅感言都講埋。 ... 兩公婆剛慶祝結婚十周年,好Sweet。 於 www.singtao.ca -

#23.结婚二十年感言一句话_优文网 - 读后感大全

二十周年结婚纪念感言最暖人心的情话二十年长不长,但说短也不短,毕竟已经过了人生的一小半,那么二十周年结婚纪念感言应该怎样表达呢? 於 www.u522.com -

#24.16週年結婚記念日 - 大女孩的花間情事

... 能堅持一份承諾為著所愛共守一個家,便是全部親愛的-16週年結婚記念日快樂^^ 婚姻生活不會都. ... 習慣性都會準備在這樣特定的日子裡寫上一篇感言. 於 ajs0414.pixnet.net -

#25.结婚三十年纪念日感言[合集五篇]

很多人结婚周年都会举办一个聚会,那么三十周年的结婚感言要说什么呢?今天小编给大家带来结婚三十周年感言,希望对大家有帮助。结婚三十年纪念日感言 ... 於 www.xiexiebang.com -

#26.結婚十年感言 - 勵志人生網

結婚十 年感言(一)今年的11月28日,對於我們家來說,是一個具有特殊意義的日子,這一天是我和孩子的爸結婚十周年紀念日。真是時光如流水,十年彈指一揮間啊!十年前的 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#28.20140923結婚十週年紀念日快樂 - Bell的幸福狗窩

怎麼說呢?? 103年9月23日,是我們結婚滿十週年的日子。 看到去年寫的「20130923結婚九週年紀念日快樂」中提到, 希望邁向第十年的我們,可以十全十美,十分開心。 於 yehbella.pixnet.net -

#29.【結婚周年感言】10年結婚紀念日感言和你牽手... +1 | 健康跟著走

結婚周年感言 :10年結婚紀念日感言和你牽手...,結婚十周年是值得紀念的日子,每一對夫妻在結婚十周年應該都會有多感悟,下面是小編為大家帶來的10年結婚紀念日感言, ... 於 tag.todohealth.com -

#30.結婚十週年感言的推薦與評價,PTT、MOBILE01 - 居家網紅 ...

因而本篇文章特意为大家整理了一篇十年结婚纪念日感言范文,有需要的朋友可以来看看哦。 ... 每个人都说十周年纪念是“锡婚”,意思是它像锡一样柔韧,不容易打破。 於www. 於 house.mediatagtw.com -

#31.結婚紀念日該如何準備?慶祝方式、禮物挑選…連感言都幫你想 ...

結婚 紀念日結婚週年名詞結婚紀念日禮物結婚週年慶祝夫妻 ... 10週年:錫婚,錫器具有質感、不易打破,用來形容10年的感情恰恰好。 20週年:搪瓷婚, ... 於 mamibuy.com.tw -

#32.結婚三十年簡短感言適合結婚三十年的說說 - 秀美範

結婚 三十年簡短感言適合結婚三十年的說說內容:1、三十年,我們一路艱辛,經過了風風雨雨的十年錫婚,小心翼翼地度過了二十年瓷婚,又磕磕絆絆地走出 ... 於 xiumeifan.com -

#33.结婚10周年幽默感言

十周年结婚 纪念日感言,字不要太多,最好是短句. 人只有在一同经历和一起共度风雨中才能不断增加情感。 婚姻是一段又一段的路程相加而成的 ... 於 www.88ylu.com -

#34.感慨结婚10周年的幽默句子

1、履行了自己的诺言,回来和家人一起度过结婚十周年纪念日! ... 30、结婚十周年,没有太多的矫情感言,只愿我们不忘初心,相互扶持莫要寒了彼此的心 ... 於 www.7tian.wang -

#35.結婚10周年紀念日感言,想和老公說的話 - 人人焦點

結婚10周年 紀念日感言6-10 · 9、 春意盎然,我愛你溫柔如細雨;夏日炎炎,我愛你熱烈如驕陽;秋高氣爽,我愛你燦爛如紅葉;冬雪紛飛,我愛你純潔如雪花。 於 ppfocus.com -

#36.最经典的结婚十年感言范文 - 婚芭莎

因而本篇文章特意为大家整理了一篇十年结婚纪念日感言范文,有需要的朋友可以来看看哦。 ... 每个人都说十周年纪念是“锡婚”,意思是它像锡一样柔韧,不容易打破。 於 www.jiehun.com.cn -

#37.结婚十年感言搞笑版- 百度

结婚十 年简短搞笑平淡感言大全【婚礼纪】 · 婚礼纪 ; 结婚十年感言10字左右搞笑的【接亲网】 · 接亲网 ; 结婚十周年幽默说说十年锡婚幽默简短感言- 齐家网 · 齐家 ; 结婚10周年 ... 於 www.baidu.com -

#38.結婚十週年感言 - UZCCA

結婚十週年感言 結婚25週年精采文章結婚25週年,結婚10週年禮物,結婚10周年是什麼婚,結婚十年是什麼婚[網路當紅],結婚十年,10年前,娘說要嫁給愛我的人哥哥說他愛我, ... 於 www.uzcca.com -

#39.专题:结婚纪念日感言短句 - 亚搏平台官网

结婚十周年感言 十年,在人的一生中,不算太长也不算太短。但十年的婚姻在人的一生中,却不能说它是短暂的。这个十年来得极为不易,这十年,载满一路的艰辛,蓄积一怀的 ... 於 www.kerisys.net -

#40.十週年結婚紀念日感言有哪些(生活) - 酷知吧

4、結婚十週年,沒有太多的矯情感言,只願我們不忘初心,相互扶持莫要寒了彼此的心。感恩我們一起走過的這六年,苦樂共享,冷暖相知時間還長,餘生請多 ... 於 kuzhiba.com -

#41.吳鳳牽手台灣妻七週年曝幸福婚姻秘訣:尊重跟包容 - CTWANT

土耳其裔藝人吳鳳與心愛的老婆陳錦玉(Rynne)結婚,婚後育有Ekim和Inci ... 之癢,你可不要辜負親愛的老婆喔」、「真是最好的結婚感言」、「好男人! 於 www.ctwant.com -

#42.结婚18周年纪念日感言 - 搜狗搜索

转眼的功夫,我们的婚姻已经整整十五岁,回想十五年在风风... 道客巴巴. 94%的人还搜了. 於 z.sogou.com -

#43.结婚26周年纪念日感言 - 范文大全

结婚十 六周年简短感言|结婚二周年简短感言. 2019-07-08. 结婚二周年纪念日感言(一) 我们选择结束浪漫的卿卿我我,走进生活的烦琐,我们的家就是爱的堡垒,管他们怎么 ... 於 www.hy-hk.com -

#44.相識十年紀念日感言

exosohu資料那年的夏詩歌——相識篇 · 紀念相識十周年感言 · 相識相戀十周年感言 · 相識十年紀念日的句子_紀念日的句子三篇_圖文 · 十年結婚紀念日感言 · 10周年結婚紀念日感言. 於 www.ginafitz.com -

#45.幸福剛剛好~結婚15週年紀念日- 小小茉莉~簡單生活- udn部落格

晴今天是我結婚滿十五週年的日子, 結婚那ㄧ天也是這樣晴空萬里的好天氣, ... 結婚十幾年了老公對我的好沒有變過, ... 看著妳的幸福感言. 於 blog.udn.com -

#46.结婚10年感言 - 范文118

结婚十周年感言 十年,在人的一生中,不算太长也不算太短。但十年的婚姻在人的一生中,却不能说它是短暂的。这个十年来得极为不易,这十年,载满一路的艰辛,蓄积一怀的感念 ... 於 www.fanwen118.com -

#47.【結婚紀念日】結婚 週年是什麼婚? (結婚週年紀念稱呼 結婚 ...

結婚 45週年--藍寶石婚(Sapphire wedding)珍貴燦爛。 結婚50週年--金婚(Golden wedding結婚五十週年)婚後第二大典。 於 lovefree365.pixnet.net -

#48.GNN 新聞網- 巴哈姆特

《偶像大師灰姑娘女孩》速水奏聲優飯田友子發表結婚喜訊 3 個人說推! ... 【TiCA22】國產大型機台《機甲英雄機鬥勇者》10 週年軌跡紀錄公式集動漫節首賣 10 個人說推 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#49.結婚十週年感言 - 我家大小事

時光飛逝,光陰似箭,歲月如梭~~~~~~ 想不到我跟老公已經結婚10年了,我的天兒啊!!這十年間,我們到底是怎麼熬(?)過來的?? 短短地十年間,有了可愛的天使 ... 於 yenannflower.pixnet.net -

#50.结婚纪念日感言古文-结婚周年感言 - 婚纱摄影-婚纱照

结婚 纪念日感言 · 1.新婚一周年,幸福甜蜜。 · 2.没想到这么快就迎来了宝贝。 · 3.这是我们爱的结晶,一周年快乐。 · 4.婚姻刚起步,我们很好,永远都好。 · 5. 於 m.wed114.cn -

#51.結婚兩週年簡短感言結婚兩週年簡短感言分享經驗 - 時髦館

2019-10-21經驗2.08W. 結婚兩週年簡短感言結婚兩週年簡短感言分享. 1、親愛的,我要讓你成爲全世界第二幸福的人!爲什麼呢?因爲與你結婚,我就成了世界上最幸福的人! 於 shimaoguan.com -

#52.结婚三十五周年纪念日说说,珊瑚婚纪念感言 - 第一句子网

结婚 三十五周年纪念日说说,珊瑚婚纪念感言. 作者:xiaoling 2019-11-29 11:26:10 点击:49923℃. Tips:点击图片进入下一页或下一篇图. 结婚35年称“珊瑚婚”。 於 www.diyijuzi.com -

#53.結婚十週年紀念日送給老婆的祝福語 - 櫻桃知識

柳綠桃紅鶯燕語。吉日良辰,遍灑煙花雨。並蒂芙蓉古今慕,鴛鴦鸞鳳千秋舞。喧天鼓樂笙歌縷。好友親朋,賀語齊聲聚。比翼雙飛開新宇,瑟琴和奏神仙侶。 於 www.cherryknow.com -

#54.10週年結婚紀念日感言@ 大叔碎碎念 - 隨意窩

20161201142710週年結婚紀念日感言 ... 親愛的老婆:. 十年是個不算短的日子,所以我想是不是應該對老婆說些感言。 首先感謝老婆這十年來隱忍我的大小缺點,對於時常任性的我 ... 於 blog.xuite.net -

#55.十周年结婚纪念日说说十周年结婚纪念日感言 - 句子大全

1、今天是老公生日,我和老公认识整整十年了,感谢一切一切的美好。十八年追寻,九年恋爱,结婚一年我们即将拥有我们的宝贝,真心感谢上天的眷顾。2、 ... 於 m.818rmb.com -

#56.结婚十周年最简短感言结婚十周年的个性句子说 - 美说网

☆、感谢你,一路上我们搀扶同行,品味生活的酸甜苦辣,你没有扔下我,我也没有丢下你,无论艰难困苦;. 不会玩收集整理的“结婚十周年最简短感言结婚十 ... 於 www.mc26.com -

#57.[十二年婚姻祝福语大全]结婚十二年感言一句话结

结婚 12周年的寓意什么。 9、丝婚。十二周年结婚纪念日!感恩却没有太多感言。爱,互相支持,陪伴!未来的20 ... 於 www.jgdq.org -

#58.【頒獎禮2021】頒獎禮撞正結婚周年譚俊彥望有好成績能當 ...

Shaun又透露其實今天是和太太的結婚周年紀念日,希望有好成績能當作禮物送給太太。問到太太和孩子有沒有為他打氣,他笑指有,但和太太的話題都是圍繞 ... 於 www.bastillepost.com -

#59.二十五週年結婚紀念日感言,非常感人的結婚紀念感言 - 第一問答網

二十五週年結婚紀念日感言,非常感人的結婚紀念感言,1樓奔跑中的憤青時間飛逝。轉眼間在一起結婚已經二十五年了。心裡面很是高興。 於 www.stdans.com -

#60.结婚周年纪念日感言 - 句子魔

结婚周年 纪念日感言 · 1.丘比特的箭连接心脏;晚年的一线连接双手。 · 2.没什么,只是突然间非常想念你。 · 3.您是我永恒的爱人,我希望未来的每个情人节都会 ... 於 www.juzimo.com -

#61.吳鳳牽手台灣妻七週年曝幸福婚姻秘訣:尊重跟包容 - Yahoo ...

2022年1月5日週三下午10:00 ·2 分鐘(閱讀時間) ... [周刊王CTWANT] 土耳其裔藝人吳鳳與心愛的老婆陳錦玉(Rynne)結婚,婚後育有Ekim和Inci兩個寶貝 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#62.十年纪念日的经典短句-结婚十周年最简短感言 - 放假了学习网

1、保持最初的心做让彼此温暖的人感谢陪伴结婚十周年快乐。 2、爱情不是最初的甜蜜而是繁华退却依然不离不弃的陪伴是无数个平淡日子同舟共济相濡以沫 ... 於 www.fangjial.com -

#63.結婚十周年感言3篇最感人的結婚十年感言 - 壹讀

結婚十周年感言 3篇最感人的結婚十年感言 ... 夜已深了,我了無睡意,在回憶十年間的故事情景,十年哦。不經意的在我的手指逢里偷偷的溜走了,快的宛如一場 ... 於 read01.com -

#64.不同年份結婚週年感言參考|細數10對甜蜜放閃明星的結婚週年 ...

由拍拖到婚後,Tracy 對愛情處理極低調,但在剛過去的結婚1週年,朱千雪在社交網站貼出婚照放閃:「不論你們交往多久,當你結婚了,周年紀念就要重新算過 ... 於 www.cosmopolitan.com.hk -

#65.结婚十二周年感言一句【精华篇】

结婚十 二周年祝福句子1、一生守候不是一句简单而苍白的山盟海誓,而是无数个平淡的日子同舟共济,相濡以沫!2、愿快乐的歌声永远伴你们同行, ... 於 www.gxscse.com -

#66.结婚十周年感言(精选6篇) - 瑞文网

引导语:结婚10年,我们最关心的是对方的健康与安全,最大的愿望是能够相亲相爱一世,一起慢慢变老!以下是小编帮大家整理的结婚十周年感言(精选6 ... 於 www.ruiwen.com -

#67.结婚十周年最简短感言_万图壁纸网

结婚十周年最简短感言十年纪念日的经典短句. 图片尺寸640x480 ... 致自己结婚纪念日说说,结婚十周年感言 ... 结婚10年纪念日感言结婚10周年纪念日送老婆什么礼物. 於 wantubizhi.com -

#68.结婚10周年感言结婚纪念日简单一句话_明星动态

结婚十周年 朋友圈说说应该如何发呢?小编为大家整理的结婚十年纪念日的经典短句,愿有岁月可回首,这十年,十周年结婚纪念日感言1,管他们怎么说, ... 於 www.mxdtw.com -

#69.结婚十年感言 - 出国留学网

结婚十年,夫妻两人一路走来肯定不轻松,这十年的婚姻让你有何感想呢?下面是由出国留学网小编为大家整理的“结婚十周年感言”,仅供参考,欢迎大家阅读。 於 m.liuxue86.com -

#70.结婚十周年感言传递幸福能量_纪念日 - 求婚策划

光阴似箭,岁月如梭。悄然回首,已经结婚十年了,一起经历的风风雨雨让结婚十周年感言变得弥足珍贵。“锡婚”所指的就是结婚十周年,代表爱情像锡器一样 ... 於 m.tell520.com -

#71.结婚13年简短感言_结婚十三年纪念日感言 - 陆邻网

也总在这一天,为人妻的女人总是期盼一个惊喜,一份意想不到的幸福,期盼这一天多一点浪漫,多一点温馨. 今天是我和老公结婚13周年的纪念日,早在几天前我就问 ... 於 www.6aks.com -

#72.20周年結婚記念日!瓷婚,萬般感恩 - 大女孩的花間情事

西洋人的說法,結婚20年為瓷婚. 意謂夫妻感情的加深,就像是瓷器一樣越久越珍貴. 現在想想也不是沒有道理. 20年說長不長,說短也不短. 於 ajs0414.pixnet.net -

#73.結婚週年紀念日感言- 陽光勵志網

結婚週年 紀念日感言解說:1、丘位元的一支箭,讓心相連;月老的一根線, ... 20、結婚十週年紀念日,居然一天沒見到老公,11已經過去,心中增加許多 ... 於 m.yglzw.com -

#74.[閒聊] 一把抱住身穿無袖上衣的粉絲的偶像 - PTT 熱門文章Hito

今天區政府外面又排了好長的隊啊,要登記結婚的人請來排隊哦9. 有罪,又沒有要跟我交往還那樣笑10. MONSTA X是有另外接受fan service的教育訓練嗎??? 於 ptthito.com -

#75.結婚紀念日感言說說,結婚9年紀念日心情說說看 - 好問答網

結婚十 二年。 真心愛你。喜歡你。 希望有你的陪伴,. 我會幸福快樂。 結婚13週年紀念日感言. 7樓:李軍. 於 www.betermondo.com -

#76.分享结婚三十周年纪念日应该怎么说感言 - 婚嫁

婚姻不允许将就,里面包含了太多的感情和亲情,婚姻的重量是测量不出来的,只能用一些肤浅的词语来形容。 二、结婚三十周年纪念日感言. 1、爱让我们走进情 ... 於 hunjia.3jrx.com -

#77.結婚週年紀念日感言結婚紀念日發朋友圈的句子 - 三度漢語網

結婚週年 紀念日感言結婚紀念日發朋友圈的句子 · 1、 我們沒有錢財,但我們擁有關愛。 · 2、 希望十年以後,跟你說晚安不再是因為很困,而是你的頭壓得我胳膊好酸。 · 3、 一 ... 於 www.3du.tw -

#78.30周年结婚纪念日宣言相爱最长情的是陪伴

结婚 三十周年是珍珠婚,在此结婚纪念日之际,你想对你的爱人说些什么呢? 下面带来30 周年结婚纪念日感言。 【推荐阅读】 10 周年结婚纪念日语录结婚纪念日的心情表白说 ... 於 www.hmdays.com -

#79.最经典的结婚十年感言 - 刺桐文学城

第二篇:. 今天是老公的40岁生日,也是我们结婚10周年纪念日。大家都说十周年是“锡婚” ... 於 www.ctwxc.com -

#80.结婚周年感言结婚15周年纪念日感悟结婚15年感言范本 - 第二人生

转眼的功夫,我们的婚姻已经整整十五岁,回想十五年在风风雨雨、磕磕碰碰中走了过来,一路上有甜蜜幸福,有悲苦心酸,真是感慨万千。从当初花前月下的激情浪漫到如今枯燥乏味的 ... 於 www.rensheng2.com -

#81.【紀念日】結婚十週年!錫婚的感想回顧+整理不同年數的結婚 ...

期待還有啥感性的感言嗎? 當然...我的個性是...沒有啊XD. 下面順便幫大家整理一下每年婚姻的專屬名稱:. 結婚1周年:紙婚(Paper wedding). 於 jackla39.pixnet.net -

#82.結婚週年感言 - 喵嗚嗚

我的結婚戒指還寄放在珠寶店裡,因為我老公好像沒有想要去把它贖回的意思哼雖然我早就已經拿到我的結婚戒指基金了但是, ... Oct 13 Fri 2006 10:56. 結婚週年感言. 於 lizu.pixnet.net -

#83.娛樂- 20220105 - 每日明報

曬婚照宣布結婚陳約臨不為老公放棄事業 ... 李佳芯感言惹怒內地網民 · 自爆曾遇騙子軒仔獲C AllStar圓組合夢 ... 《哈利波特20周年》衛斯理兄弟出錯名. 於 news.mingpao.com -

#84.(范文)结婚十周年纪念日感言-新闻频道 - 手机搜狐

(范文)结婚十周年纪念日感言. 巴适婚嫁百科 09-01 10:18 大. 十年的婚姻在人的一生中,却不能说它是短暂的。这十年,载满一路的艰辛,蓄积一怀的感念,流淌一生的 ... 於 m.sohu.com -

#85.張繼聰謝安琪結婚12周年!這10對明星愛的宣言超浪漫!

兩夫妻能同甘共苦經歷超過十載著實不容易!張繼聰和謝安琪這一對就為了結婚12 周年,兩口子去吃海景晚餐慶祝,男方還公開發表愛的宣言,甜蜜又浪漫的 ... 於 www.elle.com.hk -

#86.结婚十周年祝福语范文20篇(全文)

文秘帮结婚十周年祝福语范文,1、亲爱的婆娘;今天是我们结婚十周年纪念日!和你为人生伴侣,我很幸福,父母儿女也很幸福,我会珍惜你一生,我爱你,我能想到最浪漫的 ... 於 www.wenmi.com -

#87.结婚周年纪念日感言(推荐3篇)

今天是我们的结婚纪念日。我人生中一个特别的日子。转眼的功夫,我们的婚姻已经整整十五岁,回想十五年在风风雨雨、 ... 於 m.dawendou.com -

#88.胡蓓蔚單立文結婚十周年豹嫂冧住數老公優點:全天候聆聽我抱怨

豹哥單立文和胡蓓蔚(Paisley)拍拖11年,結婚10年,相愛21年的兩人依然如熱戀一樣,而Paisley亦藉著這個結婚十周年紀念的日子,在IG發表了一段愛的感言 ... 於 www.hk01.com -

#89.朴信惠、崔泰俊22日舉辦樸實婚禮浪漫請帖曝光:美麗地生活下去

據報導,朴信惠與崔泰俊的婚禮預計在22日上午11點半(台灣時間10點半)舉行,地點於首爾江東區,兩人都是虔誠信徒,因此典禮選在教會舉辦對兩人來說極 ... 於 star.ettoday.net -

#90.结婚11年纪念日感言简短 - 华阅文章网

1.结婚十八周年幽默感言. 1、愿我十八所爱,是八十所伴。 2、周年快乐,见者爱情甜甜蜜蜜。 於 www.huayue119.com -

#91.結婚週年紀念日感言 - 勵志文學堂

結婚週年 紀念日感言 · 1、丘比特的一支箭,讓心相連;月老的一根線,讓手相牽。 · 2、沒什麼,只是忽然很想你。 · 3、你是我永遠的情人,願今後的每一個情人 ... 於 www.lzwxt.com -

#92.写给老婆结婚10周年感言- 婚姻祝福 - 句子

写给老婆结婚10周年感言. 2021-06-03婚姻祝福 ... 4、千言万语不及一句,老婆我爱你,结婚五周年快乐. 5、老婆,在这特殊的日子里我不知道怎么感谢你好,所以我决定用 ... 於 www.cqxqz.com -

#94.鄭欣宜- 维基百科,自由的百科全书

鄭欣宜(英語:Joyce Cheng Yan Yee,1987年5月30日-),香港女演員及歌手,現為寰亞音樂旗下藝人 ... 逃》歌曲); 2017年:香港• 我家(香港特別行政區成立二十周年主題曲,與群星 ... 於 zh.wikipedia.org -

#95.2018結婚四週年紀念日感言- 時尚婚禮- 輕奢館

下文爲大家整理了結婚四週年紀念日感言,希望可以幫到您哦!2018結婚四週年 ... 按照西方的傳統,結婚四週年的婚姻是絲婚,喻指兩個人的生活已緊緊地緾繞. 於 qingsheguan.com -

#96.十周年结婚纪念日短语十周年结婚纪念日感言 - 不会玩

十周年结婚 纪念日短语十周年结婚纪念日感言,不会玩,1、感谢你,与我同甘共苦,相濡以沫。在这十年里,只有我知道你受过多少的难为,吃了多少的苦, ... 於 www.buhuiwan.com -

#97.结婚十年感言10字左右 - 美文网

结婚十 年感言10字左右,结婚祝福语,1、二十五年了,我们依旧彼此牵着手, ... 20、今天是我和老公结婚二十五周年纪念日、愿我们幸福一辈子,好希望能 ... 於 www.meiwen.org -

#98.執子之手,與子偕老

剎那即永恆,恆持剎那就從身旁的人做起。 明智回應淑玲結婚二十週年紀念感言. thumb_upLike thumb_down ... 於 neptuner.666forum.com -

#99.纪念结婚14周年祝福语

纪念结婚14周年祝福语栏目给大家带来纪念结婚14周年祝福语、2022纪念结婚14周年 ... 2[结婚纪念8周年祝福语]8周年结婚纪念日祝福语 ... 1020周年结婚纪念日感言结婚. 於 m.zf133.com