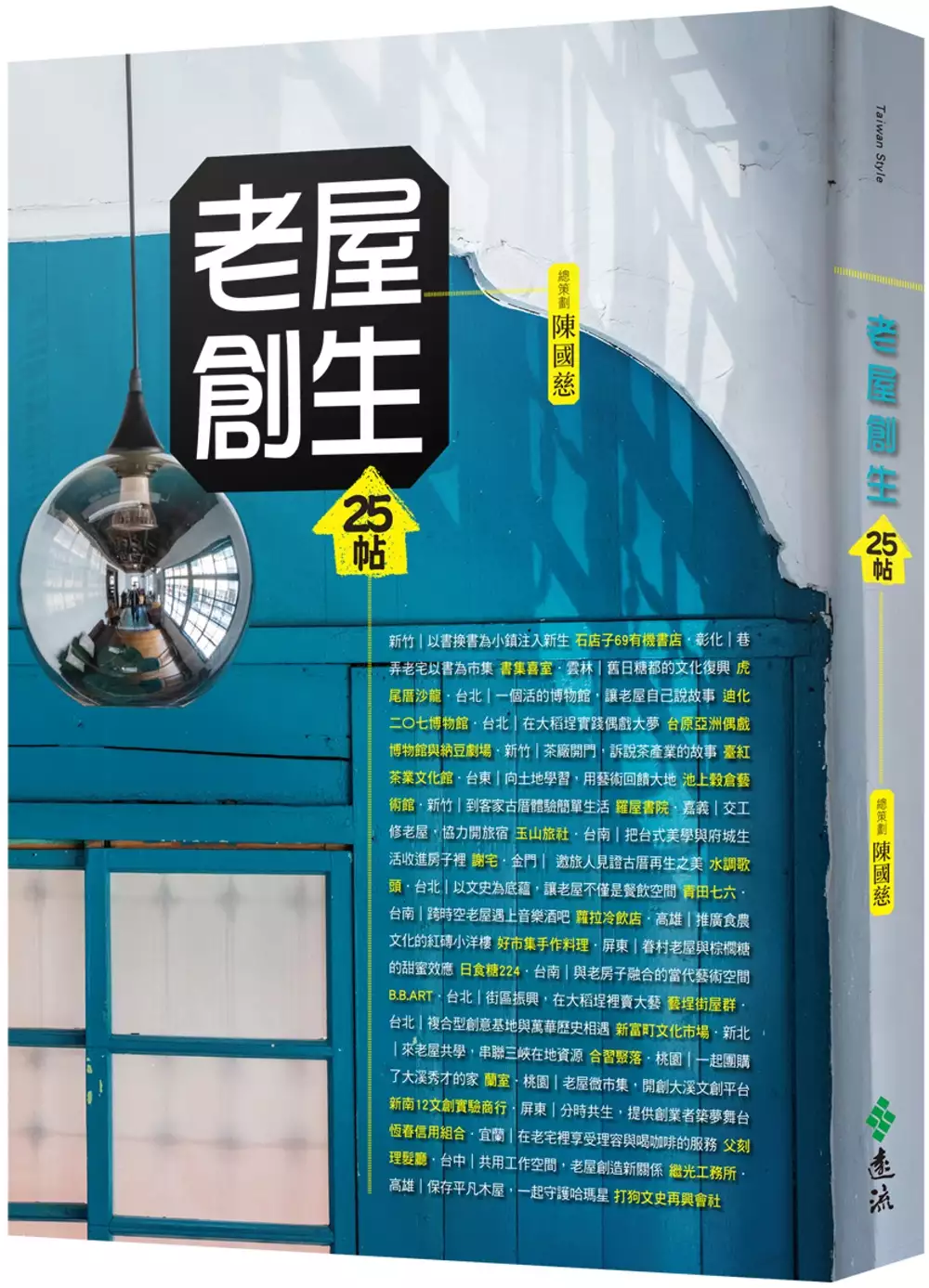

萬華歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓寫的 老屋創生25帖(修訂版) 和陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓的 老屋創生25帖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站萬華仁濟醫院歷史近百年拆到一半獲文資身分| 大台北 - 聯合報也說明:位於北市萬華的仁濟醫院歷史可追溯回日治時期,因具文資潛力而被文化局列冊追蹤,並在今天決議登錄為歷史建築,不過舊院區近期圍...

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 汪俊彥所指導 鄭維超的 「人民」在邊界:《指月記》、《老西門》、《4891》中的地方記憶與身分政治 (2020),提出萬華歷史關鍵因素是什麼,來自於黃庭輔、楊力州、萬華、認同論述、實驗紀錄片、在地性。

而第二篇論文國立臺北大學 犯罪學研究所 林鍾沂所指導 張坤憲的 艋舺公園遊民治理— 風險社會下犯罪預防及公共安全治理 模式觀點 (2017),提出因為有 風險社會、遊民治理、犯罪預防及公共安全治理模式的重點而找出了 萬華歷史的解答。

最後網站艋舺則補充:清咸豐初年,三邑人的頂郊和同安人的下郊,為了爭取商機而火拚,歷史上稱為「頂下郊拚」。同安人因為打不過,就帶著神明向北逃,來到了大稻埕落腳。爾後,隨著淡水河逐漸淤 ...

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決萬華歷史 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

萬華歷史進入發燒排行的影片

✅完整版 ▶️▶️▶️ https://youtu.be/TqwivTXlP4A

💰 https://p.ecpay.com.tw/C12D4 (綠界)

糧草小額贊助連結,您的支持是我們努力的動力!

(安全隱密可靠:信用卡、ATM、網路ATM、超商)

PAYPAL糧草贊助 https://www.paypal.com/paypalme/MrHistoryBro

或[email protected]

郵局匯款(代碼:700) 戶名:李易修

帳號:00410012376557

【商業合作】歷史哥官方信箱 [email protected]

加入會員~抗黃標!穩定糧草供應!

★加入歷史哥會員 https://www.youtube.com/channel/UCOSmkVK2xsihzKXQgiXPS4w/join

☆加入小邦仔會員 https://www.youtube.com/channel/UCdD7GT_lN25Ni1P2UUnK1yA/join

購買文創小物。可愛貼圖!募集糧草!

【歷史哥文創商品】 https://shopee.tw/2olfqy9rc8

歷史哥LINE貼圖 https://store.line.me/stickershop/product/12252926

●【CALLIN專用Discord群】https://discord.gg/J5Vnfdxnrb

☆【SoundOn】@Historybro

★【Clubhouse】@Historybro

☆主頻【高雄歷史哥】 https://www.youtube.com/user/sungastill

★副頻【歷史哥生活】 https://www.youtube.com/channel/UCdD7GT_lN25Ni1P2UUnK1yA

☆短片頻到【歷史哥轉角】https://www.youtube.com/channel/UCe_1vuIMKIhNtX7waI2wBsA

☆FB粉專【歷史哥澄清唬】 https://reurl.cc/72lYeD

★FB備份粉專【歷史哥澄清唬+】https://www.facebook.com/MrHisBroBrain

☆FB第三粉專【歷史哥澄清唬=】https://www.facebook.com/MrHisBroBrains

★FB在地生活版【Care高雄】 https://reurl.cc/d0D1Zq

●TG官方頻道 https://reurl.cc/625jO5 (最新訊息推播)

●TG粉絲討論群 https://reurl.cc/0o147o (粉絲聊天室)

△推特 Twitter官方 https://twitter.com/MrHisBro

▲IG官方 https://www.instagram.com/mrhisbro/

△Twitch圖奇 https://www.twitch.tv/mrhisbro

#社會問題 #稅制 #美中關係

「人民」在邊界:《指月記》、《老西門》、《4891》中的地方記憶與身分政治

為了解決萬華歷史 的問題,作者鄭維超 這樣論述:

本研究以新世紀(2000年之後)三部在萬華地區拍攝的紀錄片:《指月記》(2002)、《老西門》(2001)、《4891》(2013),三部分別在音畫處理、訪談、鏡頭運用具實驗性質的紀錄片為研究對象。本篇論文的三個章節依序脈絡化在:臺灣紀錄片史論、萬華地方歷史、當代臺灣認同論述的框架之中。透過三部紀錄片所呈現的地方記憶與身分政治,回應當代臺灣共同體論述中「人民」的侷限,探索實驗性紀錄片的社會性與在地性。首先,本文指出,當前臺灣紀錄片論述側重於寫實主義紀錄片的社會性與在地性,忽略實驗美學紀錄片的社會性與在地性。然而,早自1960年代以來,知識分子便透過實驗影像回應現實社會,實驗影像的探索早已在複

雜的社會網路中成形。黃庭輔與楊力州兩位紀錄片導演除曾以實驗影像回應現實社會外,更關注於受國家論述所壓抑,在歷史卻又不在「歷史」的人民身影。其次,萬華地方歷史敘事指向切合於當前城市進步發展的現實性需求。三部紀錄片中的萬華影像地方感,呈現出「不在」萬華地方史中的人民如何參與了地方記憶的建構,這樣的地方記憶即是實驗紀錄片的社會性。接著,從三部紀錄片中所呈現的人民屬性,以個人的身分政治檢視當代臺灣認同論述建構過程,人民僅是作為論述統合的工具性效用而已,帶出臺灣實驗美學紀錄片的在地性。綜合前述所言,藉由探索實驗性質紀錄片如何反映社會現實與在地生成的種種問題,提醒我們關於閱讀實驗紀錄片的各種可能性。

老屋創生25帖

為了解決萬華歷史 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現

,老物件的精美也讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書

店、文化場館、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

艋舺公園遊民治理— 風險社會下犯罪預防及公共安全治理 模式觀點

為了解決萬華歷史 的問題,作者張坤憲 這樣論述:

遊民一直是萬華區長期存在的現象,遊民因物質性、精神性需求能獲得滿足,因而聚集在早期龍山寺前—現今的艋舺公園,現今社會因社會結構複雜、不確定性與日俱增、民眾對於專家預測風險能力信心不足、被害恐懼感提高形成風險社會,遊民棲身在艋舺公園內與民眾活動空間相重疊,兩者互動過程中因有些遊民的不良特質如喝酒鬧事、身體髒亂、隨地便溺等不良特質,逐漸被賦予「治安危害、環境衛生、地區發展」不安全形象。公部門部分,國民政府遷台初期為確保社會秩序及安全,由警察單位負責遊民管理,直到1991年社政單位接手遊民業務,改以提供遊民基本餐食、盥洗、醫療協助等遊民服務並積極協助就業、租屋,期待為脫離遊民生活提供推力,近期公部

門為回應民眾對艋舺公園遊民上揭不安全形象,以跨局處整合方式共同解決遊民問題,並於2014年6月30日起執行「艋舺公園專案計畫」以兼顧公園使用與遊民服務目標實施各項遊民治理措施。本研究以風險社會下犯罪預防及公共安全治理模式概念,採用半結構式訪談的質性研究方法,以立意抽樣方式選取勤務或業務執行上與艋舺公園遊民有相當接觸機會且對於艋舺公園遊民治理政策具深度及廣度瞭解對象進行訪談。綜合訪談所得及相關資料,建議以「社會與威權之社群主義的高度信任模式」為主要模式,在艋舺公園內建立規範及情境脈絡,讓每位公園使用者知悉在這樣情境脈絡中應該表現的合宜行為與不應該出現的不合宜行為,並透過內部社群力量形成拘束力,讓

公園存在高度信任。再搭配「個人主義與社會排除所主導的壁壘城市模式」(高風險個體、秩序不安穩時期)及「意在形成公民的、包容的安全城市模式」(低風險個體、秩序安穩時期)進行,針對不同的風險個體及時期有加強不同治理措施,三種模式的交互運作下維持公園秩序及環境整潔,消除不安全或環境失序的氛圍,並藉由提供各項遊民服務,輔導、重建遊民生活。

萬華歷史的網路口碑排行榜

-

#1.「萬華歷史走讀」讓資深文史工作者高傳棋老師帶領我們挖掘你 ...

主持人:姚舜來賓:資深文史工作者高傳棋老師主題:萬華歷史走讀『一府二鹿三艋舺』是大家耳熟能詳的台灣諺語,艋舺也就是現在的萬華,為臺北市最早發展的區域, ... 於 podcasts.apple.com -

#2.追尋艋舺古老巷道的秘密及寶藏|方格子vocus

以龍山寺為軸的周邊名勝古蹟有: 龍山寺、清水巖祖師廟、青山宮、新富町文化市場、學海書院、剝皮寮歷史街區、糖廍文化園區、和平青草園區、艋舺地藏王廟等 ... 於 vocus.cc -

#3.萬華仁濟醫院歷史近百年拆到一半獲文資身分| 大台北 - 聯合報

位於北市萬華的仁濟醫院歷史可追溯回日治時期,因具文資潛力而被文化局列冊追蹤,並在今天決議登錄為歷史建築,不過舊院區近期圍... 於 udn.com -

#4.艋舺

清咸豐初年,三邑人的頂郊和同安人的下郊,為了爭取商機而火拚,歷史上稱為「頂下郊拚」。同安人因為打不過,就帶著神明向北逃,來到了大稻埕落腳。爾後,隨著淡水河逐漸淤 ... 於 nrch.culture.tw -

#5.萬華最佳歷史博物館 - Tripadvisor

萬華歷史 博物館:在Tripadvisor 上查看台北萬華歷史博物館的旅客真實評論和照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#6.台北市鄉土教育中心(剝皮寮歷史街區) - 萬華區

艋舺龍山寺旁的剝皮寮歷史街區,位在康定路、廣州街及昆明街口,整條街區保存了清代完整的街型、傳統居屋以及日據時代的市區改正後的立面和光復後改建的面貌,剝皮寮歷史 ... 於 www.travelking.com.tw -

#7.【台北景點】萬華區︱剝皮寮歷史街區 - 旅充小日子

電影《艋舺》的拍攝地點,讓萬華區的剝皮寮歷史街區聲名大噪了起來。多少人來朝聖看人潮就知道。 距離龍山寺僅幾步之遙,成為了來訪的遊客必去景點 ... 於 lucharger.com -

#8.《台北萬華》剝皮寮歷史街區走入百年清代的歷史街景裡

雖然身為台北人,卻常常忽略身邊的風景,自從艋舺的電影上映到現在都還沒有去過剝皮寮,因為自己非常喜歡大稻埕古色古香的氛圍,照理來說有著相同調性 ... 於 duringmyjourney.com -

#9.台北市滿載人文歷史,古樸有味的「萬華」怎麼玩、怎麼吃

莊永明先生在《台北老街》一書中記載萬華的舊地名:艋舺,在早期先民於此開墾時,原住民常以獨木舟載著土產來與居民貿易,原住民稱獨木舟為「Man-Kah」, ... 於 tripmoment.com -

#10.萬華- 翰林雲端學院

同稱:「艋舺」、「萬華」。 艋舺為今日萬華的古稱。 艋舺則位處於大漢溪、淡水河與新店溪交會處,具有便利的水運優勢,故迅速成為北臺灣的重要 ... 國中歷史- 萬華 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#11.台北』走在歷史的迴廊上,咱過去耶萬華「剝皮寮歷史街區

夜晚的剝皮寮歷史課本上讀過的一府二鹿三艋舺,為台灣三大重要的都市,其中艋舺就是指的是萬華。 現在的「萬華」是一個歷史與現代並存的區域, ... 於 ghjk2052.pixnet.net -

#12.歷史沿革| open - 萬華林宅

「萬華林宅」由林氏家族所建,目前知道有紀錄在艋舺發展之林家第一代是林細保,父林難伯,母林氏好。細保出生於清道光26 年(1846,日本弘化3年),初居於台北廳大加納 ... 於 www.wanhua-linhouse.com -

#13.【台北旅遊】剝皮寮老街陳年歷史風情-電影艋舺場景一日遊

「剝皮寮歷史街區」位於臺北市萬華區,北臨老松國小,東至昆明街,南面廣州街,西接康定路,為臺北市今日碩果僅存的清代街道之一。在目前可得的艋舺 ... 於 drugs.pixnet.net -

#14.萬華之旅】萬華艋舺歷史/ 龍山寺/ 華西街觀光夜市/ 古山園旅社 ...

【散步行街路】【老台北印記- 萬華 之旅】 萬華 艋舺 歷史 / 龍山寺/ 華西街觀光夜市/ 古山園旅社/ 艋舺青山宮/ 西昌街青草巷/ 剝皮寮 歷史 園區. 【本集景點介紹】 於 tv.chengte.org.tw -

#15.萬華老城咖啡香 走進城西時光隧道 - 剝皮寮

萬華 百年時光流轉,漫步於老城街區,這裡還是如此的耐人尋味,在日新月異的都市中步調顯得平靜,而讓人留戀不已的不僅僅是古色古香的歷史足跡,還有屬於艋舺的人情味, ... 於 www.bopiliao.taipei -

#16.萬華歷史建築物重獲新生!日治時期艋舺遊廓「青雲閣」以 ...

日治時期艋舺遊廓「青雲閣」以文藝新面貌優美華麗再現世人眼中. 2022-10-28 23:00. text TRAVELER Luxe旅人誌·Serena /photo 台北市政府文化局. 於 www.travelerluxe.com -

#17.萬華仁濟醫院歷史近百年!拆到一半獲文資身分 - TVBS新聞

根據「台北仁濟院」官網,位於萬華廣州街200號的仁濟醫院舊院區歷史可追溯回日治時期,在民國91年被台北市文化局認定有文資潛力而列冊追蹤。 由於建築已有 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#18.艋舺寺廟古蹟一日遊> 文化之旅 - 交通部觀光局

相傳天災地變時,祖師的鼻子就會自行掉下來,警告信徒,一直到災變過去,才又會自行回復。 祖師廟歷史悠... 直線距離:321.8公尺 · 青山 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#19.萬華地區的歷史建築 - 隨意窩

清雍正元年(1723),閩南泉州三邑之泉安、南安、惠安人士渡過黑水溝,來到台灣台北,. 於此地搭建茅草屋數棟,販賣蕃薯為生,而漸成小村落,人稱「蕃 ... 於 m.xuite.net -

#20.萬華區- 台北

「萬華」舊稱「艋舺」亦作「蟒甲」、「文甲」、「莽葛」,為凱達喀蘭族語MOUNGAR之音譯,意指獨木舟及獨木舟聚集之地,其地濱河,土壤膏腴,初僅平埔族凱達喀蘭族在此居住 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#21.萬華艋舺#生活關鍵字(台北畫刊108年8月) | 臺北旅遊網

若想深入認識萬華,艋舺是不可忽略的核心區域,無論過去或現在,這裡是許多人賴以居住及生活的所在,形塑了豐富的歷史與人文內涵。 於 www.travel.taipei -

#22.【台北景點】剝皮寮歷史街區散策:展覽/美食/周圍景點一日遊

另外剝皮寮歷史街區附近有好多熱門台北景點,像龍山寺、新富町文化市場、艋舺夜市、廣州街夜市、華西街夜市⋯等,可以規劃台北一日遊。需要找飯店推薦大家 ... 於 mimihan.tw -

#23.艋舺萬華一日遊 - 星斗雲國際旅行社

而在這悠久的歷史中有著許多保存完善的古蹟,艋舺附近的景點包含古色古香的剝皮寮老街、歷史悠久的清水巖祖師廟、聲名大噪極其靈驗的龍山寺,都是值得一訪再訪的地方。 於 www.52gotw.com.tw -

#24.【台北】剝皮寮歷史街區這樣玩!老街美食 - 波比看世界

台北剝皮寮歷史街區一日遊來囉,剝皮寮老街、剝皮寮美食(萬華夜市)、剝皮寮展覽,再加龍山寺超充實! 剝皮寮由來源於百年前清朝街道風貌,在台北已經 ... 於 bobby.tw -

#25.龍山寺捷運站~~剝皮寮歷史街區-臺灣台北 - 清翼居旅店-童話館

跟小編一起漫遊剝皮寮歷史街區~~品嚐艋舺古早味涼粉. 於 tp.morwinghotel.com -

#26.台北市萬華區/龍山寺生活圈老城風貌令人神往

香火鼎盛的龍山寺已有276年歷史,早期是艋舺地區居民的信仰中心,因寺廟建築充滿傳統工藝之美,周邊又有熱鬧的華西街夜市,遂成為國外觀光客必訪的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#27.台北萬華》剝皮寮歷史街區。百年清代街道,昔日歷史憧憬,走入 ...

剝皮寮歷史街區位於台北萬華康定路上,有著百年清代歷史街道、拱型紅磚牆、雕花的窗櫺,串聯起昔日風華憧憬,宛如走入電影艋舺的故事情節裡,訴說著這塊 ... 於 nanai.tw -

#28.【台北畫刊】從玻璃來探索萬華走讀艋舺人情味 - 鏡週刊

從萬大路出發,穿梭於東園街與西園路的巷子,從裝盛甜酒釀、調酒、手沖咖啡的玻璃杯,勾勒出這趟走訪萬華的視野,在充滿歷史感的街區,探索更多的艋舺 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#29.歷史的足跡‧西門、艋舺 - 臺北產經資訊網

而曾是臺北第一街的「艋舺」,不但有臺灣首座的華西街夜市,隨著國際脈絡的接軌,結合周遭的龍山寺地下街、大理街服飾店等保留其深厚的文化特色,除了具有 ... 於 www.taipeiecon.taipei -

#30.萬華|剝皮寮老街・到充滿歷史的街區感受「艋舺」電影氛圍

萬華 區是台北市古老的城區,距離龍山寺不遠的「剝皮寮老街」為台北市的歷史街區,從康定路173巷延伸出去的街道為臺北市今日碩果僅存的清代街道,臺北 ... 於 journey.tw -

#31.國中組- 走讀艋舺看見萬華 - 臺北市學校環境教育中心

萬華 的前身「艋舺」,擁有豐富歷史地景如龍. 山寺、青山宮、青草巷、剝皮寮等,有形與無形的. 文化資產,形塑在地的獨特生活美學。雙園國中地. 於 ee.tp.edu.tw -

#32.【台北這樣玩】8個萬華景點美食一日遊,不只龍山寺

萬華 景點一日遊行程. 舊夢旗袍; 西門紅樓; 西本願寺; 艋舺龍山寺; 剝皮寮歷史街區; 新富町文化市場. 於 jatraveling.tw -

#33.剝皮寮歷史街區這樣玩|傳統美食、文創商圈

在台北講到「復古」 大家一定會想到萬華、剝皮寮這一帶,所謂「一府、二鹿、三艋舺」,艋舺就是現今的萬華地區,從前的都市繁榮發源地到現在規劃成 ... 於 www.mimima14.com -

#34.【台灣萬華景點】艋舺剝皮寮歷史街區/ 三水街IKEA風傳統 ...

位在萬華古蹟龍山寺附近的景點,剝皮寮歷史街區是一處清代留下來的特色街區,經歷清、日、到現在的民國政府,三個朝代加上好幾年以前的電影艋舺在此處 ... 於 gotwtop1.pixnet.net -

#35.萬華[台北市下轄區] - 中文百科知識

萬華 區位於台北市西南側,舊稱艋舺,是台北最早發展的區域,有許多老舊社區及古蹟 ... 為歷史、寺廟街區,其中有古蹟龍山寺、青草巷、青山宮、華西街夜市等,外國遊客 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#36.【萬華景點】星巴克艋舺門市近90年歷史的市立林宅古蹟台北 ...

【萬華景點】星巴克艋舺門市近90年歷史的市立林宅古蹟台北特色老宅咖啡館. 2022-03-14. BY lyes ... 於 lyes.tw -

#37.【得獎作品】假如我是忠德里里長

臺北市萬華區可分為北、中、南三個分區,年輕人聚集的西門町在北萬華,艋舺龍山寺與華西街夜市在中萬華,而我們居住的忠德里則屬於南萬華,各有不同的歷史 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#38.艋舺龍山寺 - 國家文化資產網

(一)具高度歷史、藝術或科學價值1.歷史價值(1)反映清代以來艋舺地區泉州三邑移民的拓墾與信仰遷移的過程:隨著清代臺北盆地的開發,艋舺逐漸成為最重要的 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#39.龍山寺簡介 - 艋舺龍山寺官網

艋舺,今名萬華,為臺北市發源地,其最古老市街在紗帽廚社的故址大溪口,即今貴陽街與環河南路口。清康熙四十八年(西元1709年)陳賴章墾號請墾大佳臘,福建泉州之 ... 於 lungshan.org.tw -

#40.中萬華一日遊,走進時光交錯的街頭|龍山寺、剝皮寮歷史街區 ...

中萬華一日遊,走進時光交錯的街頭|龍山寺、剝皮寮歷史街區及新富町文化市場. 你知道其實萬華分為北西門、中艋舺和南加蚋仔三個地方,可能大家剛知道 ... 於 medium.com -

#41.歷史故事由【艋舺龍山文創B2】開始讀起 - nidBox親子盒子

... 或許大多數人對於萬華的印象就是台北西區,而西區最具代表的印象只剩下西門商圈和龍山寺,可是台北市文化局為了讓大家更加了解更多的文化與歷史, ... 於 caraymommey.nidbox.com -

#42.大樹下講歷史- 【艋舺也就是今天的萬華 - Facebook

艋舺也就是今天的萬華,在清朝曾經是台灣三大貿易港口之一。淡水開埠之後,對外國貿易造就了大稻埕的繁華。但艋舺仍然持續與大陸航運通商,一直沿續到日據時代。 於 www.facebook.com -

#43.萬華區- 維基百科,自由的百科全書

歷史 沿革編輯 · 康熙23年(1684年)劃屬諸羅縣。 · 雍正元年(1723年)改隸新成立的彰化縣。 · 光緒元年(1875年)設立臺北府,改隸新成立的淡水縣。 · 明治28年(1895年)臺灣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.臺北市鄉土教育中心_剝皮寮歷史街區 - 探索台灣景點

穿梭在臺北市萬華區的老舊巷弄中,有一處名為「剝皮寮」的老街區,這裡依然延續著百餘年前清代街道的風貌,紅色的磚牆、拱型的騎樓、雕花的窗櫺,呈現典雅樸實之美。 於 go.liontravel.com -

#45.萬華之旅】萬華艋舺歷史/ 龍山寺/ 華西街觀光夜市/ 古山園旅社 ...

【本集景點介紹】1. 萬華 /艋舺 歷史萬華 是台北地區較早開發的區域,舊名「艋舺」是凱達格蘭族語的獨木舟之意,因台語聽起來像日文「 万華 」而改名叫「萬 ... 於 www.youtube.com -

#46.艋舺老街華西街夜市, 寶斗里, 剝皮寮歷史街區 - 一個人意大利旅行

【台灣旅遊】台北萬華區景點: 艋舺老街華西街夜市, 寶斗里, 剝皮寮歷史街區. ~ 一府二鹿三艋舺: 台灣自由行。意大利旅遊講座邀請講師 ... 於 www.sharpelawtravel.com -

#47.文青看過來!84年歷史萬華林宅重新開張化身優雅咖啡廳

興建於1932年、曾是艋舺地區的最高建物的「萬華林宅」在27日舉行揭牌典禮,台北市長柯文哲也到場出席、聆聽導覽。他表示,感謝林家的後代子孫願意透過 ... 於 www.ettoday.net -

#48.龍山寺捷運站附近景點必比登新推介美食剝皮寮歷史特區艋舺 ...

台北萬華區應該怎麼玩? · ⊙艋舺萬華一日遊路線⊙ · 萬華龍山寺>剝皮寮老街>新富町文化市場U-mkt >明日咖啡MOT CAFÉ>華西街觀光夜市>萬華夜市美食> ... 於 travelblog.tw -

#49.你說,艋舺到底有什麼?那些掉在歷史夾縫的都市變遷

雖然筆者知道家族祖籍來自泉州,先人最早到艋舺經商,而本人也就讀西門國小,但成長與生活中,卻一直未與艋舺有直接的接觸。除了成都路、西門町、紅樓 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#50.萬華 - 淡水維基館

日據大正9年(1920)日人改稱萬華,係取其「萬年均能繁華」之意,同時也有「萬德莊嚴、華嚴世界」的寓意。這時候「萬華」和城內、大稻埕鼎立三分,合稱為 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#51.剝皮寮歷史老街、青草巷、萬華林宅星巴克艋舺門市|板南線

萬華 -新富町文化市場龍山寺站3號出口第一條小巷子左轉,頗低調【新富町文化市場】也是我的口袋名單之一,洗石子牆面清水模風格,外觀樸實無華, ... 於 littlewen.com -

#52.台灣旅遊局‧台北市覽導‧萬華-萬華介紹

萬華 古稱「艋舺」,源自於莽葛或文甲,為平埔凱達格蘭族語「獨木舟」的意思。 ... 這裡不僅有保留歷史寺廟、傳統美味小吃與觀光夜市的龍山寺傳統街區;還有引領時尚、 ... 於 www.taiwanlook.net -

#53.紙醉金迷的萬華- 歷史- 網推 - 中國時報

城市繁華到一個程度,也是它墮落的開始。所謂的遊里─酒家、妓樓、娼寮─必然產生;道光年間,艋舺即有青樓豔妓,凹仔街出名的「趁食查某」(賣春 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.萬華區文化歷史步行路線· 板南線龍山寺站附近原來也可以很 ...

【台灣台北】萬華區文化歷史步行路線· 捷運板南線龍山寺站附近原來也可以很文藝How to Move Along The Historical Route of Wanhua District in Taipei. 0 Comment ... 於 bishdream.com -

#55.萬華古蹟之旅(2):老松國小.清水巖.艋舺謝宅.青山宮.學 ...

民國86年(1997),台北市政府決議廢除公娼。幾經緩衝與爭辯,公娼制度終於走入歷史。但只是表面收拾而已。 西昌街騎樓青草館門前年華老去的女人 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#56.万华区_百度百科

万华 区位于中国台湾省台北市西南侧,旧称艋舺,面积8.85平方公里,有36个里,人口192879人(2007年7月)。万华区是 ... 地理位置; 行政规划; 历史背景; 分区发展; 人口 ... 於 baike.baidu.com -

#57.艋舺車頭到了! 萬華車站的故事- 台北

艋舺車頭的變化、鐵路地下化、過往繁華已成萬華人枕邊的午夜夢迴,即將落成的萬華 ... 生態的萬華、古色古香的萬華、人文的萬華、歷史的萬華、生活中的萬華、轉變中的 ... 於 www.whcc.org.tw -

#58.酒水風華萬華歷史導覽 - 輔仁大學社會科學院

整個導覽中強哥從萬華的歷史講起,歷經社會的變遷,萬華的人口結構也產生了改變,街友、茶室文化的社會底層的特色成為地萬華的標誌。芒草心慈善協會培訓街 ... 於 social.fju.edu.tw -

#59.台北 承接了200年歷史的街道【萬華 剝皮寮歷史街區】

相信很多人對萬華剝皮寮應該不陌生,而這條歷史街區成形於清代早期.橫跨清代、日治、民國三個時代,也是台北市碩果僅存的清代街道之一,至今已經 ... 於 www.potatomedia.co -

#60.《遊記》台北萬華‧剝皮寮歷史街區&艋舺龍山寺感受台灣早期艋 ...

這次到台北,咱們不走都市路線,來個老台北文化之旅. 首先來到了台北萬華剝皮寮歷史老街,重回電影《艋舺》、《大尾鱸鰻》的經典場景. 於 missrblog.com -

#61.走入你不知道的南萬華「加蚋仔」!在銀樓、宮廟

但你知道其實萬華可以分作北「西門」、中「艋舺」、南「加蚋仔」嗎! ... 已有47 年歷史的臺北市立圖書館東園分館,即將隨著捷運萬大線的完工而拆除, ... 於 www.mottimes.com -

#62.【 台北住宿推薦】老街老店的歷史痕跡:萬華艋舺景點+住宿 ...

台北萬華景點推薦 · 台北市鄉土教育中心,剝皮寮歷史街區 · 地藏王廟旁的青草巷 · 龍山寺 · 街友 · 艋舺隘門遺址. 於 www.tripresso.com -

#63.【逛老街學歷史】繁華的起點,從豔名遠播到洗盡鉛華的艋舺 ...

艋舺的發展由淡水河畔開始,往內地呈「廿」字形,貴陽街是全台北市最老的街,也是艋舺興盛的起點。早期漢人從河口上岸開墾,常到此地與平埔族人交易蕃薯, ... 於 buzzorange.com -

#64.剝皮寮歷史街區年度特展《2022城西生活節-萬華衣勢流》 三大 ...

萬華 如同臺灣的縮影,我們得以從屹立超過一甲子的艋舺服飾商圈一窺臺灣成衣產業的發展;從服裝的製程見證一件衣服的誕生與匠人的堅持;從服飾種類的多元性 ... 於 travelcom.com.tw -

#65.萬華區:簡介,地理位置,行政規劃,歷史,分區發展,人口,醫療 ...

萬華 是台北市最早發展的地區之一,古稱為“艋”,西元1709年陳賴章率領福建鄉民移居至此,見到舟木蝟集,便以艋舺(Mankah / Moungar)稱之,為平埔凱達喀蘭族“小船”和獨木舟 ... 於 www.newton.com.tw -

#66.9月遭拆牆萬華仁濟醫院登錄歷史建築- 生活- 自由時報電子報

台北仁濟醫院為早年艋舺地區地方醫療及社會救濟的重要歷史意義建築,雖經台北市政府文化局列冊追蹤,今年仍遭所有權人大範圍拆除牆體,經緊急要求停工 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.萬華林宅x 星巴克艋舺門市| 古蹟活化,再現絕代豪邸!!

歷史 沿革. 萬華林宅Wanhua Lin House 為林氏家族林紅麻、林惡水、林遍金、林金水等人合資 ... 於 rainieis.tw -

#68.萬華景點|艋舺一日遊怎麼玩?艋舺四大廟 - 好好玩台灣

萬華 艋舺歷史; 萬華景點|艋舺四大廟; 萬華景點|剝皮寮歷史街區; 萬華景點|新富町文化市場 ... 於 www.welcometw.com -

#69.台北老屋|台北萬華剝皮寮歷史街區 - nice拔拔旅遊趣

整個剝皮寮聚落從清治時期至今已有兩百多年歷史,區域中維持著清領時期的街型與日治時代 ... 剝皮寮歷史街區地址: 台北市萬華區康定路173巷開放時間: ... 於 www.i-play.tw -

#70.台北萬華》剝皮寮歷史街區|蛻變是為了再度展翅高飛迎向陽光

位於萬華區康定路、廣州街及昆明街口的「剝皮寮歷史街區」,是一處飄散百年風味的街道,隨處可見的紅色磚牆、拱型騎樓以及雕花窗櫺,將清代的街型完整 ... 於 www.peopo.org -

#71.萬華「青雲閣」頹圮老建築華麗新生!昔日遊廓區藝樓成展覽

位於台北萬華的歷史建築「青雲閣」,這幢坐落於昔日遊廓街區的老屋經過修復工程後重獲新生,全新青雲閣將以藝術結合空間的服務型態,提供展覽、攝影、 ... 於 www.damanwoo.com -

#72.【Y小編帶你吃喝玩樂】走訪萬華歷史街區~大啖在地傳統美食

萬華舊稱艋舺,飽含豐富的文化歷史外,在地美食更是不能錯過保留台灣、日本的舊時古蹟從西門町延伸到龍山寺推薦找一天假日前來走走【走訪萬華歷史 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.【台北萬華景點】剝皮寮歷史街區| 伴隨艋舺一起看過百年興衰

「一府二鹿三艋舺」,過去艋舺是一個相當繁盛的地方,但隨著時代演進以及政府政策,艋舺慢慢趨於沒落,縱使過去光景不再,但從龍山寺、老松國小、華西 ... 於 bbandpp.pixnet.net -

#74.萬華剝皮寮實境冒險遊戲ﰓ民眾認捌在地歷史 - 公視新聞網

艋舺剝皮寮因為真倚大稻埕,過去商業活動真交易,有茶米、木材等等民生用品咧買賣,為著欲予囡仔閣較了解地方文史,剝皮寮歷史街區、逐年攏會舉辦拍 ... 於 news.pts.org.tw -

#75.萬華「阿公店」歷史流傳百年的情色文化 - 三立新聞

萬華 最著名的地方,莫過於娼寮,位在萬華區青山里(舊名寶斗里),台北市西園路一段至梧州街這段的三水街,為台北市有名的阿公店茶仔店巷, ... 於 www.setn.com -

#76.剝皮寮歷史街區.艋舺/大尾鱸鰻電影場景之一的人文懷舊之旅

台北萬華|剝皮寮歷史街區. · 21世紀的新科技城竟然還保留著清代流傳下來的歷史街道, · 附近都因都市計劃高樓大廈林立,因老松國小旁的這段老街為學校的 ... 於 eatpanda.tw -

#77.走進萬華日常,看見社區共好精神 - 新作坊

由協會輔導的經濟弱勢族群擔任導覽員,帶旅客到萬華三水市場,介紹市場歷史、店家背景及臺灣食材,讓旅客認識在地飲食及歷史文化。除了提供國內外旅客深度、有意義的文化 ... 於 www.hisp.ntu.edu.tw -

#78.CITY YEAST -萬華地圖松- 台北

隨著萬華發展以來,數百年的歷史造就了在地特色與文化,臺北能量蓬勃,在擁有300年以上的舊有城區結合 ... 一起成為308年萬華的地圖繪製師,創造出Wanhua New Map 吧! 於 www.cityyeast.com -

#79.【台灣古地名由來】台北市- 萬華區-艋舺是什麼?大同區

命名為中山區--源自中山北路一段火車站附近有間日式旅館「 梅屋敷」是日據時代最高級的旅社,而因國父來臺曾下榻其中,因此在光復後,將「梅屋敷」改名 ... 於 www.taiwan10000.com -

#80.台北萬華:萬般華美的傳奇之地 - VERSE

萬華 在歷史上有過多次與疫病交手的經驗,近者有2003年的SARS,和平醫院即臨近萬華區,更早之前也有未知的瘟疫、疾病流傳。建於19世紀的青山宮,傳說 ... 於 www.verse.com.tw -

#81.最具歷史味的萬華景點!到剝皮寮老街見證老萬華的產業與文化

【走讀台北】最具歷史味的萬華景點:到劃時代的清代剝皮寮老街,見證老萬華的產業與文化剝皮寮聚落的歷史相當悠久,可以追溯至清代早期, ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#82.艋舺300年記憶行旅-老建築更好玩文青打卡點 - 欣傳媒

目前於剝皮寮歷史街區展出的城西生活節展;圖片提供/蘇琨峰在300年來的歷史變遷下,走在萬華(舊稱艋舺)仍然可感受到悠久的歷史韻味飄盪在大街小巷 ... 於 www.xinmedia.com -

#83.重現古城昔日繁華!「2020 萬華大鬧熱」結合展覽市集邀你 ...

無論你對萬華這個老城區有何既定印象,今年由中華文化總會主辦的「2020萬華大鬧熱」,都要讓你用全新的角度,重新認識這個台北最具歷史感的所在。 於 www.wowlavie.com -

#84.萬華 - 艋舺龍山商圈

而造成這三個地方的繁榮,主要是因為這三個地方均有港口,同時也是重要的商港,所以成為台灣發展史上重要的歷史地位。 艋舺位於大漢溪和新店溪的交會處, ... 於 108.tw.tranews.com -

#85.艋舺歷史古蹟- 艋舺旅遊地圖 - 艋舺肥皂

艋舺古蹟:剝皮寮老街、艋舺龍山寺、華西街、青草巷、艋舺地藏王廟、艋舺青山宮、艋舺清水巖、老松國小、學海書院、萬華406號廣場. 於 www.monga.com.tw -

#86.2022城西生活節-萬華衣勢流開展重現剝皮寮歷史街區輝煌歲月

萬華 如同臺灣的縮影,民眾得以透過屹立超過一甲子的艋舺服飾商圈,一窺臺灣成衣產業的發展;從見證一件衣服的誕生與匠人堅持,到世代流動預見臺灣服飾產業 ... 於 www.thehubnews.net -

#87.台北萬華│剝皮寮歷史街區。百年清代街道,昔日 ... - 輕旅行

剝皮寮歷史街區位於台北萬華康定路上,有著百年清代歷史街道、拱型紅磚牆、雕花的窗櫺,串聯起昔日風華憧憬,宛如走入電影艋舺的故事情節裡, ... 於 travel.yam.com -

#88.想了解老台北,你一定要跟我一樣慢慢在南萬華的巷弄間散個步

這塊政府機關用地的歷史可以上溯至1940年代初期,有一種說法是日本人曾經在此製造滑翔機,用於青年學生的滑翔機教學;另一種說法是因為美軍空襲台北,轟炸 ... 於 www.thenewslens.com -

#89.區公所-中西區-億載府城、萬年繁華

為促進歷史城市交流,並宣導臺北花博會活動,臺北市萬華區公所於6月3日下午參訪 ... 合意簽署見證府城與艋舺的歷史性,隨後進行臺北花博會影片介紹及萬華區王區長的花 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#90.萬華居民對艋舺地區歷史街道景觀感知之研究 - 博碩士論文網

台灣受到歷史保存(Historic Preservation)風潮的影響,進行一連串的保存運動。但是,現今台灣「由上而下」的歷史保存機制,常透過訪談與座談會等方式與居民進行意見 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#91.走進百年歷史長廊大稻埕| 文摘| LDC 雲朗觀光

一百多年前,大稻埕曾是臺北最繁華的地方。西元1853年,艋舺(今萬華區)發生移民間的分類械鬥「頂下郊拼」,落敗的一方被迫遷移至大稻埕;同時因為英法聯軍時代開放港口 ... 於 www.ldchotels.com -

#92.夜的城市|萬華百年情色文化空間 - 島內散步

... 妓女戶的設立是為台灣公娼制度的開端。1972年,「臺北市娼妓管理辦法」施行,並將公娼集中於萬華區寶斗里與大同區江山樓一帶。直至1997年正式廢娼,公娼走入歷史。 於 walkin.tw -

#93.【空間記憶】凍結?活化? 萬華歷史空間的保存難題- 台北

艋舺是漢人開拓台北的起點,一七○九年(康熙四十八年)陳賴章墾號向官府申請開墾大佳臘堡,其中心點就是萬華地區(大佳臘一名,即今所稱加蚋仔)。台北第一條街道(今貴陽街)出 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#94.艋舺.萬華:《臺北歷史.空間.建築》選摘(2) - 風傳媒

剝皮寮萬華地區目前仍保存有清代街道樣貌的,當推「剝皮寮歷史街區」。這裡位於清代艋舺核心的東南側,清代稱為「福皮寮街」,街尾為清代艋舺營盤駐軍 ... 於 www.storm.mg -

#95.艋舺→大稻埕必去一日遊景點全攻略 - 銀髮一起玩

萬華 景點一日遊,身為台北市較早發展的古老城區,萬華自古憑藉港商之利曾繁華一時,從清朝到日治時代留下不少歷史寺廟與古蹟,精選艋舺一日遊必去景點 ... 於 egoldenyears.com -

#96.特展重塑往日萬華盼喚起在地艋舺記憶 - 政大大學報

【記者黃亭茹綜合報導】古色古香的紅磚色建築,陽光透過窗戶灑進室內空間,咖啡色木質地與和煦的光線交織。自7日起,由剝皮寮歷史街區主辦,臺北市萬 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#97.百年前的艋舺火拚——歷史中的角頭事件簿 - 典藏台灣

在北臺灣常見的漳泉械鬥,漳州人與泉州人因為利益衝突而產生的械鬥時有所聞;而即使是同為泉州的三邑與同安,也由於先來後到的差別,爭奪艋舺各碼頭的使用權,信仰神明又有 ... 於 digitalarchives.tw -

#98.設校歷史- 臺北市萬華區東園國小優質學校評選資訊網

(一)歷史悠久育英才 本校創立於民國元年3月,稱為「台北市大安公校加納分校」,第二年獨立成為「加納公學校」,民國11年改名為「東園公學校」,民國35年改稱「東園國民 ... 於 sites.google.com -

#99.北市府有意於萬華區設人文歷史專區座談會現出世代想法落差

若在台北市要找有歷史文化意義的地方,除了大稻埕以外,萬華區也是名列前茅的選項。而. 於 www.cmmedia.com.tw