萬華沒落的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林承緯,呂江銘寫的 天地一紙:李清榮的糊紙藝術 和茶花小屋(李立忠)的 臺灣小鎮慢騎:25條縱貫東西的慢遊路線都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【走讀城鄉】萬華林宅古蹟活化 - 人間福報也說明:萬華 因有河港之利,開發甚早,清朝與台南、鹿港並列為三大重要城市,有「一府二鹿三艋舺」之稱。後來因淡水河口淤積,船運之便消失而逐漸沒落,但也因歷史 ...

這兩本書分別來自台北市政府文化局 和晨星所出版 。

國立臺北教育大學 台灣文化研究所 方真真所指導 廖有仁的 臺北崁頂永義宮的研究 (2020),提出萬華沒落關鍵因素是什麼,來自於崁頂永義宮、池府王爺、馬巷元威殿、錦義安社。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 書畫系造形藝術碩士班 陳炳宏所指導 王清源的 媽祖文化意象-王清源漆畫創作研究 (2019),提出因為有 媽祖文化、天然漆、漆畫、臺灣漆藝、書畫的重點而找出了 萬華沒落的解答。

最後網站【青山王暗訪系列二】穿梭小巷,用六座古蹟,拼湊艋舺的生活 ...則補充:萬華 古地圖。/圖片來源:網路資料. 上一篇提到了艋舺歷史,我們見證了艋舺興於 ... 雖然艋舺早已沒落,走在今日的萬華街頭,從街頭巷尾供奉著不同主神的寺廟中,我們 ...

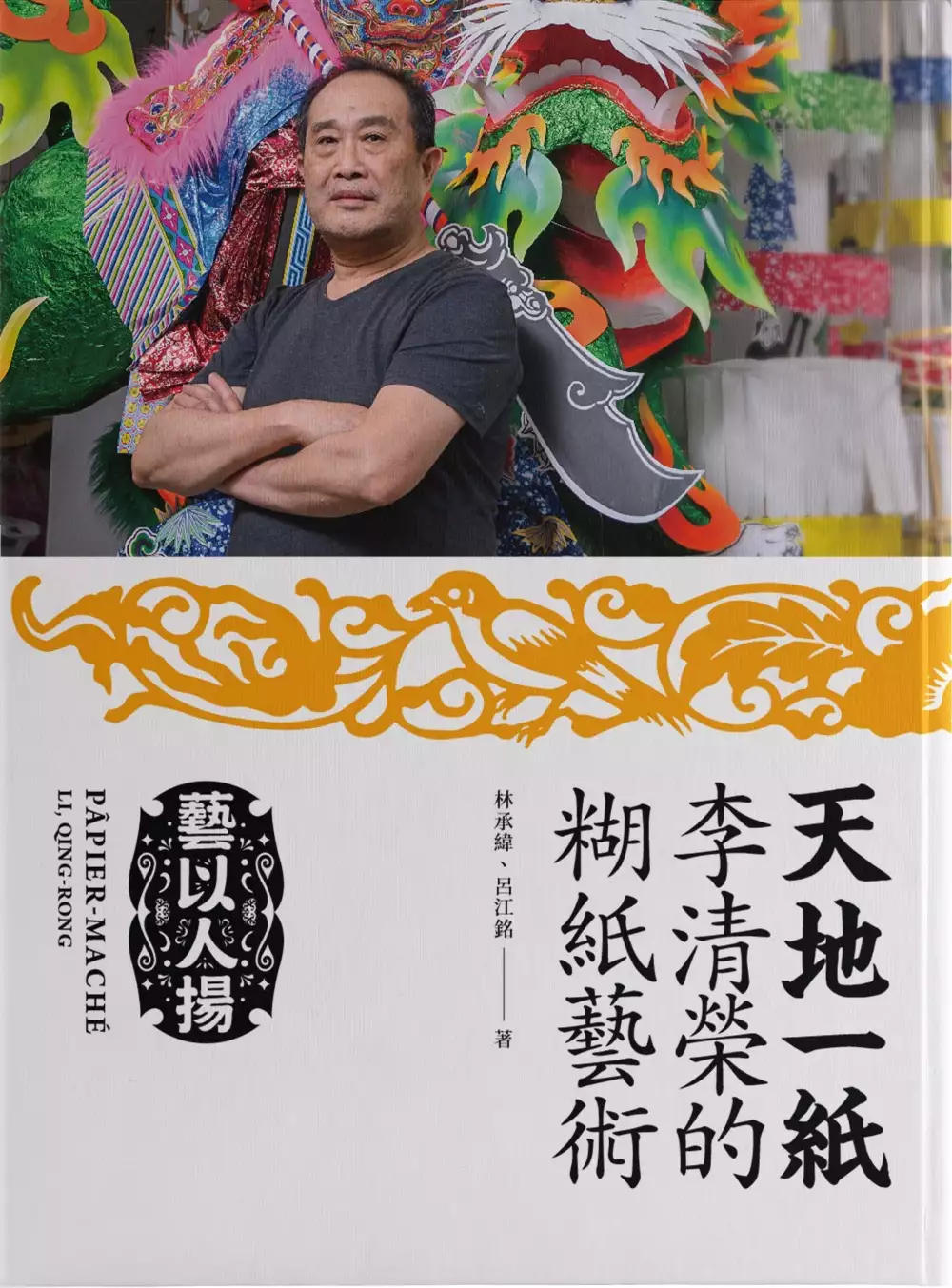

天地一紙:李清榮的糊紙藝術

為了解決萬華沒落 的問題,作者林承緯,呂江銘 這樣論述:

藝師李清榮,人稱「阿榮師」,出身祖傳三代的糊紙世家,技藝融合臺南、金門、臺北技法,青年時期受專業西式美術教育,在西方色彩欣賞、雕塑技巧、材料使用等美感與技巧的學習與訓練之下,創造出來的作品厚實飽滿、獨樹一格,在全臺醮事慶典與祈福法會大放異彩,也成為許多同業學習的對象。本書帶您瞭解臺北市無形文化資產的歷史與現況,並以李清榮的故事和眾多精彩照片,與您一同驚喜看見,傳統糊紙技藝如何在藝師手中發揚創新的活力。

萬華沒落進入發燒排行的影片

「《匠人魂》#10 千金一刻 (資料來源文化總會網站)

在人潮熙來攘往的萬華康定路上,金和貴銀樓嫻靜地隱身在騎樓中,小店低調精緻,從櫥窗陳設的擺件設計,便能看出金和貴第三代傳人鍾師傅獨特的美感品味:古樸木段上,錯落有序擺上做工精細的手打金飾,樸質與珍稀並陳,等待著收藏家前來叩問探訪。

隨著一般坊間金飾店逐漸放棄手工打製,轉以販售機械仿製鑄模的金飾,金和貴的鍾師傅始終堅持著阿公創業至今的手工精神與傳統技法,無論是打造客戶定製的傳統花樣髮簪、領帶夾,為客人找回時光凝滯的珍貴記憶,或是生動小巧、全身靈活擺動的金魚飾品,都能看見師傅在保留傳統打金工法之餘,不斷突破、超越的自我實現。放眼望去,店中擺放著各式獨創的非賣品,靈動小鹿依偎著樸木仙翁的〈福祿壽〉;雙童手拿獅頭面具嬉鬧的〈舞獅〉,每件作品都承載著師傅對於創作永保赤誠的初心。

蓄留一頭及肩銀髮的鍾師傅,談起自己的作品時,充滿藝術家的傲骨堅持。他甚少繪製草稿,往往順著金子的柔韌性質,隨著手感與靈感自由勾勒心中想像。師傅的創作靈感截取自生活中的細微觀察,像鍾師傅在雕刻「龍」的時候,會帶著相機勤走寺廟,捕捉各式龍的神情態樣。師傅更分享,人物五官表情的描摹是雕刻作品時最耗心費神的!雖然偶有創作卡關的時候,但師傅總能輕鬆面對這些創作瓶頸,先轉移注意力雕刻其他物件,等靈感再次來臨時,作品自會水到渠成。

鍾師傅說:「吃這行飯,需要極大的耐心!」就像金子的物質特性一樣,不易氧化、高延展性的本質,需要金雕師傅在工作檯上和它慢慢推敲消磨,否則很容易就會被金子的韌性打敗!環顧店裡的巧手作品,再再強調手感溫潤樸質的鍾師傅,連雕刻使用的小鑿刀、眼鏡上懸掛的放大鏡,也都自己親自磨打,不假他人之手,甚至愛妻臉上的純金眼鏡架,也是自己跟隨靈感信手捻來的精彩作品!

作為金和貴第三代傳人,開了百年的金飾店,鍾師傅感嘆地說:「如果不做要怎麼辦,不做就是都不見了,手工都不見了。」鍾師傅自幼便在金子鋪成長,日夜在雕花、慢掏、細捶間,將寸寸時光鑄為件件世間獨有的精緻金雕。金和貴立於萬華一隅,在開業百年的時光裡,看盡萬華榮景,送往迎來每寸光陰故事。萬華有許多銀樓都拿現成的金雕來賣,但鍾師傅堅持走出自己的路。承接百年使命的鍾師傅,無論金雕產業逐漸沒落,始終以專注無瑕的誠摯,透過親手打製的純金之禮,將人與人之間的情誼,鍍上此生不渝的永恆祝福。

臺北崁頂永義宮的研究

為了解決萬華沒落 的問題,作者廖有仁 這樣論述:

崁頂永義宮為臺北市崁頂地區首要之信仰中心,清朝末期建廟,由於種種因素,導致現況沒落。但今廟內人士有意尋根百年大廟之歷史,包含池府王爺之來源。北部如此久遠的王爺廟相當稀少,然該廟在臺北市知名度相當低。 近年來的崁頂迓池王,遶境崁頂地區透過附近大廟的贊境及廟內百年神將七爺、八爺,逐漸開始吸引眾人的目光,以及舉辦中秋園遊會對於附近居民有回流的趨勢,也開始讓崁頂永義宮知名度漸漸上升,還有交陪同系統的池府王爺廟讓同系統的池府王爺能夠互相交流,人、神互相交流交陪達到名聲擴展的跡象。一地之信仰中心對於在地人相當重要,但因臺北市中正區外來移入人口居多,對於崁頂地區若沒多加熟識,該廟的重要性就會沒落消失。透

過本文之探討,可知該廟池府王爺系統,及其如何改變讓新居民接納及支持,以期崁頂永義宮香火鼎盛永流傳。

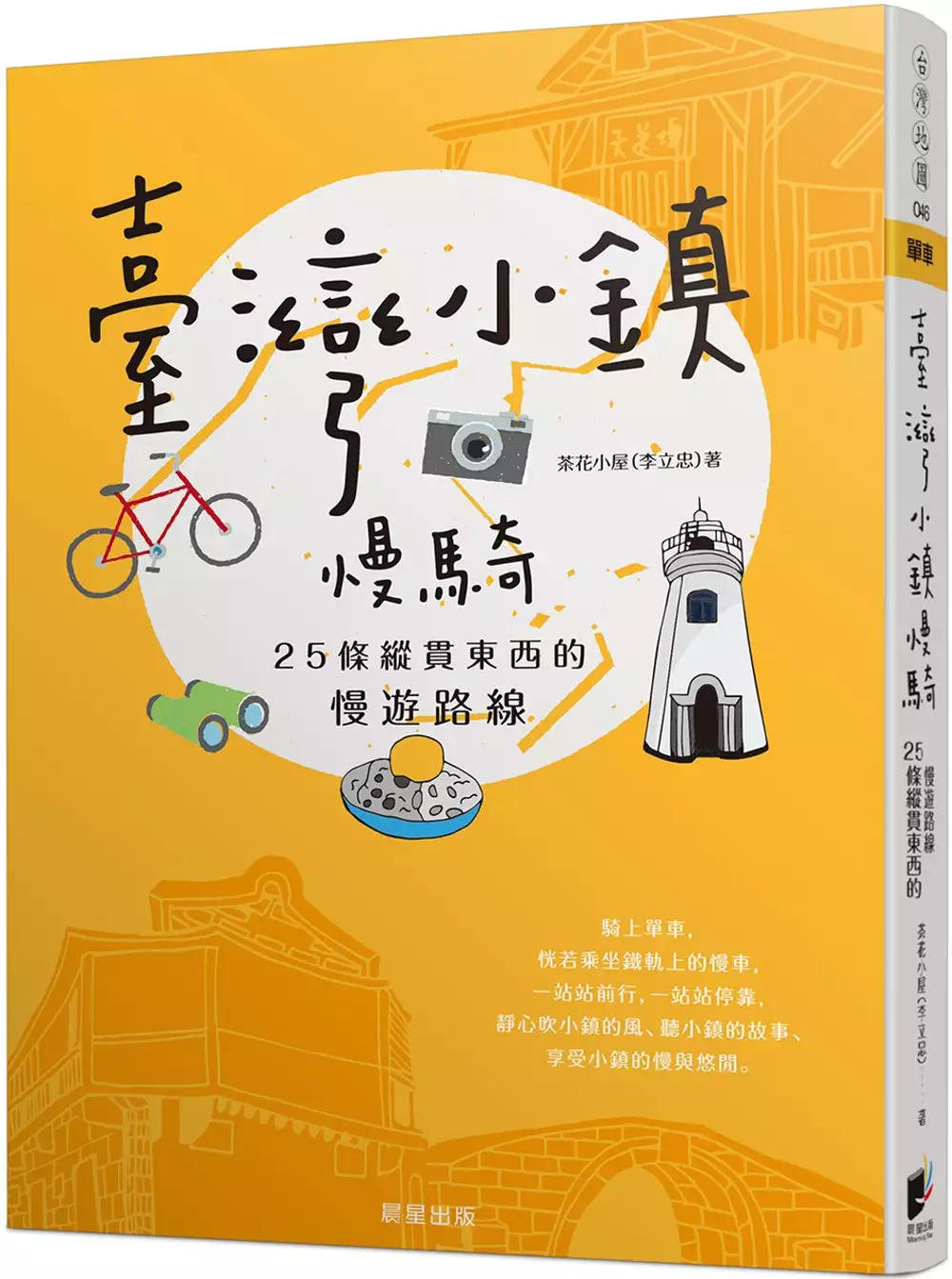

臺灣小鎮慢騎:25條縱貫東西的慢遊路線

為了解決萬華沒落 的問題,作者茶花小屋(李立忠) 這樣論述:

騎上單車, 看山、賞海、追火車,尋找豐富小鎮歷史, 探索城鄉秘境,盡享臺灣小鎮百變之美。 找回被遺忘的旅行方式, 重新定義生活節奏。 25條縱貫臺灣小鎮的人文慢騎路線 用單車觀點閱讀臺灣,翻開小鎮人文篇章。以緩慢的心騎掠落盡鉛華的大山談文小站與龍港小漁村,緬懷海線車站的起與落;拜訪臺南小鎮繁華過往,聽八角樓說故事;探尋莎韻之鐘在南澳部落留下的吉光片羽。每一篇章都是臺灣美麗的故事! 看山看海,追火車,領略臺灣自然之美 25條縱貫南北、橫貫東西,不同以往的單車路線。帶你重拾赤子之心,雙溪河畔追火車;打開懷舊的記憶,騎遇瑞芳百年老礦城;敞開

煩悶的思緒,騎單車奔馳東臺灣三天兩夜,穿梭於太魯閣鬼斧神工的岩洞隧道,追逐於東臺灣海天一線及花東縱谷花海,盡覽臺灣千變萬化之美。 本書特色 1.25條風格迥異的小鎮單車旅行路線。收錄全台灣北中南東部最具特色的小鎮風情。 2.分為一日遊及二日遊行程,可依個人所需選擇適合的旅遊路線。

媽祖文化意象-王清源漆畫創作研究

為了解決萬華沒落 的問題,作者王清源 這樣論述:

「虛實」為東方的人文思想,也是營造「水墨畫」氛圍的重要元素。「水墨畫」和「漆畫」是兩種不同媒材的表現,如何成為筆者在未來創作時的靈魂依歸,都是一種新的挑戰。漢文字藝術化後的「書法」,有其特殊性的線質與韻致,累緣起於對「媽祖」慈愛、悲憫如母親般的情懷,是早期隨先民渡海來臺,為異地墾荒庶民精神上的依託,因此廟宇遍佈全臺,自然而然形成所謂的「媽祖文化」,是在地文化的象徵,也是筆者創作的靈感素材。因機緣得以學習傳統工藝中的「漆藝」,古代「漆器」屬於貴族階層,現今新興媒材的普及性及價格低廉,早已取代其實用的功能性,而漸趨式微。因此思索,如何應用「天然漆」的特殊性,加上筆者在臺灣藝術大學所學習的水墨、書

法藝術學養,秉持用古老的媒材、新的思維來詮釋創作,意圖尋找出屬於自己的「漆畫」詮釋,形塑現代感的風貌,並具有藝術性的內涵與意蘊。積無數先人智慧的結晶,現今因時代的變遷也漸趨沒落,如何把「書法」透過構思與繪畫融合,產生另一種新的可能,不再只是傳統上書法、繪畫而各自分流,也是此次研究的重要嘗試。「錯置」、「分割」、「重疊」,讓繪畫表現形式不在只是描寫性,能有更多元性的表現手法。「分割」後的畫面,因技法和色彩不同的處理,形成幾何性色塊般的形式或是不同時空性的「錯置」。「線質」、「質感」則應用「天然漆」的特性,嘗試性為「漆畫」尋找更多元的藝術性與不同的視覺效果,因為「漆畫」同時具有繪畫性與工藝性的雙重

屬性。如何形塑自己的藝術風格,並非短期內就能有所收穫,祈願藉由這次的研究訓練,來探討系列性作品的藝術語彙,進而思索「漆畫」的藝術品味與自我風格的形塑。現階段的創作與論文學理的探討,筆者視為未來創作上的起點,秉持不斷的嘗試、失敗、再嘗試,藉以激盪啟發出新的探索性精神,為未來創作上有所依歸,並堅持愛我所愛,無怨無悔。

萬華沒落的網路口碑排行榜

-

#1.好巧不巧, 那天龍山寺蚊蟲特別猖狂 讓鄉民們忍無可忍解散 ...

... 萬華a.k.a. #艋舺, 從荒涼繁華到沒落, 走了將近300年的歷史, 最初台北盆地是個 #有點危險~#不敢靠近~的空間~ 但好在有 #觀世音菩薩#渡世靈顯四方 感念慈 ... 於 www.instagram.com -

#2.從萬華地區遊民的生活狀況與健康探討萬華社會福利的支持 ...

在地的立心慈善基金會更是在2006年串聯公私社福團體組成「萬華社區協力聯盟」,共同解決弱勢族群生活上面對的問題。如今聯盟因應在地議題的發展,也擴大連結能量,目前已有 ... 於 curation.culture.tw -

#3.【走讀城鄉】萬華林宅古蹟活化 - 人間福報

萬華 因有河港之利,開發甚早,清朝與台南、鹿港並列為三大重要城市,有「一府二鹿三艋舺」之稱。後來因淡水河口淤積,船運之便消失而逐漸沒落,但也因歷史 ... 於 www.merit-times.com -

#4.【青山王暗訪系列二】穿梭小巷,用六座古蹟,拼湊艋舺的生活 ...

萬華 古地圖。/圖片來源:網路資料. 上一篇提到了艋舺歷史,我們見證了艋舺興於 ... 雖然艋舺早已沒落,走在今日的萬華街頭,從街頭巷尾供奉著不同主神的寺廟中,我們 ... 於 bankofculture.com -

#5.台北景點推薦4大萬華景點、這樣玩艋舺一日遊!艋舺四大廟 ...

新富町文化市場落成於日治時期後期,本為食料品的小賣市場,在當時形成了台日交融的景象。二戰後市場經營一度走向高峰,70年代後因人們生活型態轉變而沒落,直到近年才轉型 ... 於 www.welcometw.com -

#6.經濟落難者等待「東山再起」之地:萬華的廟宇、性產業與社福 ...

事實上,許多萬華街友並非土生土長的萬華人,而是從全國各地聚集而來的「經濟落難者」。 於 rightplus.org -

#7.七成街友有工作,九成非自願:你真的了解街友嗎?

這裡聚集了非常多的碼頭工人,船上的水手下了船第一件事就是去紅燈區解放一下,所以萬華的飲酒老街、酒店茶店也成了密不可分的關係。後來因為河道淤積,艋舺沒落,那些碼頭 ... 於 npost.tw -

#8.疫情这面照妖镜:茶室、街友,台北万华的污名化 - 歪脑

... ,照出了人们猎巫的劣根性。万华茶室并没有罪,是政府放弃了管制的权力,才形成公卫上的缺口。针对万华 ... 此外,随着港口生意没落、商业重心往东移动,万 ... 於 www.wainao.me -

#9.台北萬華青雲閣艋舺的風華與沒落煙花之地的存在

青雲閣QYG Art 室內 ... 青雲閣歷經廢娼之後,其建築有近十幾年的荒廢期,這也導致內部空間格局的滅失,重建回來的青雲閣除了必要的樓梯與廁所之外,就沒有 ... 於 icepanda74.com -

#10.萬華車站

... 華,同年10月1日站名更改為萬華停車場。由於旅客及列車班次不斷增加,鐵道部分別於昭和 ... 民國54年3月25日新店線因為拓寬汀州路及北新公路而停駛,萬華站自此便開始沒落。 於 trstour.com -

#11.張漢寧×「 臺北蓋水」萬華篇:一片鑄鐵銘鐫老城區的舊與美

在總監張漢寧帶領下,把目光凝聚於萬華這處老城區的古蹟與宗教信仰活動,打造出「轉動萬華」以及「萬華 ... 沒落也是一種慶幸,讓城區與大開發保持適度距離 ... 於 www.kaiak.tw -

#12.鍾小平稱萬華沒落「因廢除公娼」! 吳沛憶 - 年代電視

北市中正萬華選區陷入激戰,28日鍾小平爆爭議言論,將萬華沒落原因歸咎於廢除公娼,民進黨立委參選人吳沛憶大酸,沒看過有參選人踐踏自己的選區。 於 www.eracom.com.tw -

#13.一點都不菜市場!IKEA巧手妝點的「萬華東三水街市場」 - 食力

市場內挑高的棚架,垂著一簾簾白色布幔,寫著萬華製造、漬物的、餃子的字聯。 ... 艋舺的故事一直走到近代,摻雜起初的碼頭文化,漸趨沒落、凋零,而後掙脫 ... 於 www.foodnext.net -

#14.艋舺青草巷四知青草舖。燉煮,一飲萬華流轉時光 - 方格子

話至此處,老闆娘不免有些感嘆,現在的萬華已逐漸沒落,人流不如以往的多。她說,早期結婚時整條西昌街可以看到十分熱鬧的光景,整條街上萬頭攢動,走都走 ... 於 vocus.cc -

#15.流鶯沒人敢處理!老萬華人怒揭「驚人內幕」:講得很好聽 - MSN

萬華 變得沒落、沒人想要來,龍哥坦言,「我很多朋友的太太想來萬華逛街,擔心治安問題,就會叫太太不要來,你說怎麼辦?」台灣是民主國家,龍哥說 ... 於 www.msn.com -

#16.【空間記憶】凍結?活化? 萬華歷史空間的保存難題- 台北

居民們感受家園沒落,生活品質也不好,忽然又冒出這個開發案,都覺得『難道我們只配擁有療養院這樣的機構嗎?』因此糖廍保存可以說是居民們出於悲憤情緒的運動。」 儘管有 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#17.萬華片區在我剛剛到臺北時便前去參觀過 - 大同大學

萬華 就是壹個最鮮明的例子。 臺灣早年有“壹府、二鹿、三艋舺”之稱,顯示萬華在當時已經相當繁華。今日. 的貴陽街二段雖已沒落,但當時曾是臺北市的第壹條大街,凱達格蘭 ... 於 oia.ttu.edu.tw -

#18.艋舺- 維基百科,自由的百科全書

萬華 佛具街上成立於1895年的「龍山佛具店」為艋舺龍山寺早期佛具用品的主要供應商。 當時平埔族與泰雅族原住民則多以獨木舟自淡水河上游載運農、獵產品等物 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.信仰動能的新挑戰,百年風華的當代課題 艋舺迎青山王祭

... 沒落;同時位在萬華車站附近的大理街成衣商圈因車站地下化動工,加上缺乏大型停車場,商機為五分埔取代;1997 年,台北市廢除公娼,華西街寶斗里買春 ... 於 www.theaffairs.com -

#20.萬華大翻身「台北會再有區域沒落?」 專家曝1點不變恐雙輸

有網友表示,1990年代開挖捷運時,萬華區開始沒落,但2000年代後期大翻身,導致現在商圈都積極做活動,甚至不是商圈的地方,也想要多點曝光度,但他就疑惑 ... 於 house.ettoday.net -

#21.唐佐欣/「不偷不搶,靠自己賺」 萬華最後的回收場與持續找 ...

2月15日,台北萬華區最後的社區資源回收場「光耀五金行」拉下鐵門,但200位拾荒者們還在日趨邊緣的棲地中打游擊、找出路。透過影像與文字紀錄, ... 於 www.twreporter.org -

#22.台万华红灯区如中国街突显防疫难题 - 大纪元

... 万华“喝茶”,也有远从屏东北上消费。诸多确诊状况,让万华的“红灯区”受到关注。 万华色情业未因废公娼没落. 在1997年时,北市府正式废除万华的“公娼区 ... 於 www.epochtimes.com -

#23.臺北市野雁保護區part2 - 台灣濕地網

不過在公路取代水路運輸後,河岸不再熱鬧,萬華逐漸沒落,特別在河岸築起高聳的堤防後,堤防外成了人跡罕至的荒涼地帶。但也在人為干擾逐漸遠去,河道缺乏 ... 於 wetland.e-info.org.tw -

#24.尋找消逝的剝皮寮歷史街區: 重構被取代的文化地景

臺北市萬華區的剝皮寮歷史街區因為靠近老艋舺市街而發展,到了戰後更. 隨著大量人口湧向都市等因素而繁榮,陸續開設三輪車招呼站、茶室(清茶館). 和浴室、 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#25.艋舺的復刻與新生 - 台灣光華雜誌

事實上,萬華正處在一個新與舊拉鋸融合的轉捩點上,其中處處陷阱,一不小心就可能毀了這全台灣最具魅惑力的古城;同時也處處機會,「台北的京都」若能打造完成,將令世人 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#26.萬華地區發展早沒落快弱勢權益待關注 - 公視新聞網

萬華 地區發展早沒落快弱勢權益待關注. 公民記者陳薇涵朱培妤/ 台北報導 發布時間: 2019-06-06 12:53 更新時間: 2019-06-06 14:42. 弱勢 · 族群 · 租屋 · 萬華 . 於 news.pts.org.tw -

#27.大理街:逛逛老商圈,談談新感情

現今店面約剩下三、四百間,有些人感嘆老商圈沒落,但是機會藏在巷子裡 ... 萬華老城咖啡香,在老商圈喝杯咖啡,我們回不去台灣製造業的榮景,但是 ... 於 whflaneurs.com -

#28.万华街,台北艋舺的年代风情画 - 腾讯新闻

... 华西街。 我心想,穿得这么正式的老绅士,走在这老旧的衢巷,像个没落的贵族,又是这样孤单单一个人,而这夜市摊子也不会是他喝酒停留的地方,可他又 ... 於 new.qq.com -

#29.臺島商業中心,雍正年間遂發展成立大商業團體,即著名之臺南三郊

... (萬華車站一帶)之林. 光和,料館口(環河南路二段)黄祿嫂等最有名,其留傳事蹟猶播. 於 ... 叁、艋舺行郊的沒落. 道咸年間,艋舺市況已臻於極盛時期,其後發生一連串事故. 得艋舺 ... 於 www.th.gov.tw -

#30.萬華 - 艋舺龍山商圈

經過幾次的嚴重火併,導致艋舺地區市況日趨凋敝,這就是艋舺沒落的原因之一。 原因二:艋舺西畔淡水河彙流的新店溪和大嵙崁溪(現今大漢溪),因洪水常年 ... 於 108.tw.tranews.com -

#31.直擊艋舺文化-黑道站壁流鶯人肉市場的興盛衰敗 - 創新聞

... 萬華分局成了最有油水的(賊頭館)警察機構,早年一個基層警察,若想請調至萬華分局轄區的熱門派出所,至少要送個20萬 ... 沒落。 艋舺現已漸無早年「窮人 ... 於 pronews.tw -

#32.誰說流落街頭就是髒亂、懶散?入獄20年街友成萬華導遊

讓老闆數錢數到睡著的最大服飾商圈,為何在70年代沒落?該如何奪回台灣之光? 老台北人才知道這7家深藏「艋舺」的傳統美味 · 台灣第一位赴日公費學美術的雕刻家!《水牛 ... 於 www.storm.mg -

#33.鍾小平稱萬華沒落「因廢除公娼」! 吳沛憶 - 壹電視

北市中正萬華選區陷入激戰,28日鍾小平爆爭議言論,將萬華沒落原因歸咎於廢除公娼,民進黨立委參選人吳沛憶大酸,沒看過有參選人踐踏自己的選區。 於 www.nexttv.com.tw -

#34.萬華區:簡介,地理位置,行政規劃,歷史,分區發展,人口,醫療機構 ...

台灣早年有“一府、二鹿、三艋舺”之稱,顯示萬華在當時已經相當繁華。今日的貴陽街二段雖已沒落,但當時曾是台北市的第一條大街,凱達格蘭平埔族駕著獨木舟,在此與漢人 ... 於 www.newton.com.tw -

#35.鍾小平造勢喊萬華到處是流鶯「轉角遇到雞」 吳沛憶 - 鏡週刊

鍾小平則嘆現在萬華沒落,流鶯和流浪漢到處都是,以前是轉角遇到愛,現在是「轉角遇到雞」,希望讓萬華回到以前一府二鹿三艋舺的光榮。 鍾小平確定獲得 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.台北捷運景點| 新富町文化市場~藏身萬華新富市場內的咖啡廳

... 沒落荒廢,透過古蹟改造工程,讓人們又回到往日的舊時光. ▽ 主建物旁有一棟獨棟日式木造傳統建築,從前作為管理員的辦公及宿舍空間,現在為餐廳「合興 ... 於 bobowin.blog -

#37.萬華大翻身「台北會再有區域沒落?」 專家曝1點不變恐雙輸

台北新聞網 | 按此檢視完整網頁. 發稿日:2023/8/12 下午03:27:00. 發稿人:轉自ETtoday房產雲. 萬華大翻身「台北會再有區域沒落?」 專家曝1點不變恐雙輸. 於 tnews.cc -

#38.獨/萬華「芳明館」勾外國毒梟?百萬K毒藏瓦楞板內 - 東森新聞

這個幫派發跡在50年代,那時萬華的黃、賭、毒猖獗,幫派勢力大,甚至培養很多槍手槍殺幫派老大。但由於時代演變,萬華的黑事業沒落,芳明館勢力逐漸 ... 於 news.ebc.net.tw -

#39.萬華車站 - 鐵貓

雖然萬華車站週邊尚未能徹底翻轉,而是處於一種沒落蕭條的景象,但附近的龍山寺仍是公認頂級的觀光景點,甚至說它是台北市最熱鬧的廟宇亦不為過。而 ... 於 jp-shitman.blogspot.com -

#40.艋舺人看艋舺:各自有序的庶民形影,哀歎共生的破壞

在節制有節奏的多樣性之下,萬華雖然老舊或帶點庸俗,但卻有其規律和內涵 ... 1997年台北市政府強力掃蕩特種行業,使得台北市公娼急遽沒落,最終在2001年 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.台北萬華散策~在傳統街區中探索新景點! - 台灣通

雖然曾經一時沒落, 但在2009年經過整修之後、隔年成為電影「艋舺」取景地、重新受到矚目, 成為台北為數不多的懷舊景點吸引了眾多游客。 這裡還有許多展區, ... 於 ethnolab.tw -

#42.形成當地小吃的特色,華西街上大約有兩至三家,入夜後便會有 ...

華西街觀光夜市位發祥地萬華區的青山里內,青山里的舊名為「蕃薯市」,也就是俗稱 ... 1970 年代 西門町逐漸沒落紅樓逐漸遭人遺忘。 1980 年代 台北市都市發展東移,做 ... 於 mail.jwsh.tp.edu.tw -

#43.茶室女人心:萬華紅燈區的故事 - 博客來

... 萬華紅燈區的故事》. 文/朱剛勇,|,游擊文化 2023年06月20日. 示意圖,非文中提及人物。 ·消失的橫濱瑪麗橫濱瑪麗:日本最傳奇街娼的崛起與沒落,獨自背負戰後代價的 ... 於 www.books.com.tw -

#44.張漢寧×「臺北蓋水」萬華篇:一片鑄鐵銘鐫老城區的舊與美

艋舺昔日的人稠物穰、店肆雲集雖已沉寂,但榮華退卻後,倒也輾轉化為肌理斑斕的歲月皺褶,在張漢寧眼中,萬華沒落也是一種慶幸,讓城區與大開發保持適度 ... 於 www.fundesign.tv -

#45.西區大翻轉萬華風光年代於焉再起 - 好房網News

東西軸線翻轉中,曾經繁華一時的萬華,受限於缺乏交通建設、商業活動競爭力衰退,沒落多時;如今,隨著捷運萬大線動工、星級飯店進駐,老城區市容更新 ... 於 news.housefun.com.tw -

#46.本所沿革 - 臺北市萬華區戶政事務所

... 萬華區的沒落,但在馬前市長上任後,以「翻轉軸線、再造西區、重現風華」政策目標,推動都市平衡發展、積極創造舊城區新魅力及永續發展。 我們的戶政業務自日據時期 ... 於 whhr.gov.taipei -

#47.艋舺老街,沒落也有新姿態;不如住到大稻埕吧 - 每日頭條

萬華 區位於台北市西南部,東以中華路與中正區接壤,北以忠孝西路與大同區為鄰,西面環繞淡水河與新北市為界,南至新店溪,全區呈「胃囊」形狀。 於 kknews.cc -

#48.萬華區_百度百科

萬華 區位於中國台灣省台北市西南側,舊稱艋舺,面積8.85平方公里,有36個裏,人口192879人(2007年7月)。萬華區是台北市供應新鮮食材的果菜、肉類運銷中心。 於 baike.baidu.hk -

#49.艋舺歷史發展脈絡中的龍山寺與艋舺公園

... 萬華車站特定專用區」計畫。 (一)混亂的都市地景. 1.社會結構. 昔日台北最繁華的商阜,現在沒落成為老舊社區的代名詞,萬華弱勢的經濟. 發展影響該地的人口結構並產生 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#50.不靠中客一樣發大財!萬華轉型擺脫「台北最窮區」封號

... 萬華,印象就是房子舊、人口複雜,而且比較「窮」,但這幾年萬華整個大轉變, ... 沒落,而西門翻轉,內行人暴露,關鍵原因是這個。西門商圈理事長劉家鑫說 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.她們只要開口,苦難便會襲來。但也有被擁抱的機會|《茶室 ...

消失的橫濱瑪麗. 橫濱瑪麗:日本最傳奇街娼的崛起與沒落,獨自背負戰後代價的女性 ... 工作室搬到萬華後,我時常在昏暗的騎樓與巷子裡遇見年長女性。我和「大姐」從未 ... 於 medium.com -

#52.這個午後來一場老派約會:漫步在萬華,享受跨越時空的復古風情

隨著時光倒流,讓我們回到1935 年「新富町食料品小賣市場」,轉眼間近百年的風雅歲月倏忽即逝,因環南市場、東三水市場的出現,使其沒落了幾十年時光 ... 於 www.adaymag.com -

#53.【台北景點】萬華開心史蹟走讀,台北龍山寺巡禮、探訪艋舺 ...

【台北景點】萬華開心史蹟走讀,台北龍山寺巡禮、探訪艋舺美食、青山宮石獅的秘密、老艋舺第一茶行-福大同茶莊、早期最熱鬧的打字行街-西昌街~. 清朝年間 ... 於 tzucolorhous.blogspot.com -

#54.鍾小平稱萬華到處流鶯流浪漢「轉角遇到雞」 吳沛憶

... (中正、萬華)立委提名現任議員鍾小平,今(28日)舉行里鄰會後援會成立大會,致詞時語出驚人稱現在萬華流鶯、流浪漢到處都是, ... 沒落了,主因是前總統 ... 於 newtalk.tw -

#55.萬華,原來如此》萬華,為何聚集如此多貧困者與性工作者?

最近「萬華」因為疫情的發展,頓時登上全國熱搜的關鍵字,特別是街友、阿公店、茶藝館等等「名詞」,甚至成為大家茶餘飯後重要話題。 於 futurecity.cw.com.tw -

#56.艋舺老街,沒落也有新姿態;不如住到大稻埕吧 - 壹讀

萬華 區位於台北市西南部,東以中華路與中正區接壤,北以忠孝西路與大同區為鄰,西面環繞淡水河與新北市為界,南至新店溪,全區呈「胃囊」形狀。 於 read01.com -

#57.大家樂不再買神像求明牌萬華佛具街沒落 - YouTube

台北龍山寺為 萬華 居民信仰、活動的中心,百年香火替街坊帶來繁榮,更是促成佛具產業崛起,其中西園路一段曾經是全台知名的佛具一條街,40年前 ... 於 www.youtube.com -

#58.鍾小平竟稱萬華「轉角遇到雞」!吳沛憶轟 - 三立新聞

對此,同選區民進黨立委參選人吳沛憶痛批,鍾小平才是中正萬華的污名。 鍾 ... 沒落了,因為前總統陳水扁把公娼趕走,以前萬華有錢,叫做「轉角遇到愛 ... 於 www.setn.com -

#59.消失的汕頭街- 台北 - 萬華社區大學

陳彩聊起汕頭街依然歷歷在目,當年店鋪對面是新店線後火車站,鄰近有美華肥皂廠、台北玻璃廠、中央印刷廠。輕工業沒落後,服飾批發業崛起,生意好的不得了!生意人要站在 ... 於 www.whcc.org.tw -

#60.生活是一種文化|從火車站到捷運站,看見萬華產業變遷史

在1980年代末期,台北地區多數車站歡喜迎接捷運共構的時刻,萬華車站被除名在外。彷彿也是從這一刻開始,決定它往後幾十年逐漸沒落的命運。沒有和捷運站聯通、台鐵快車也 ... 於 walkin.tw -

#61.萬華風格咖啡廳5選!「做工的人」作家林立青帶路尋咖啡香

在既定印象中,一般人會將萬華貼上「又老又窮」的負面標籤,林立青表示,一旦了解城市景觀發展的歷史脈絡,會發現萬華和世界上許多沒落的老城區一樣 ... 於 www.wowlavie.com -

#62.鍾小平造勢語出驚人稱「萬華到處流鶯、轉角遇到雞」 - 自由時報

... 萬華的繁榮,「1府、2鹿、3艋舺」,萬華是全台房價最高、最有錢的地方,現在萬華沒落了;沒落的第一個原因是陳水扁把公娼趕走,以前萬華有錢,叫做 ... 於 news.ltn.com.tw -

#63.【大口吃萬華•美食祭】萬華街區走讀活動(實體)

洪理事長見過艋舺商圈從過往的輝煌年代,到逐漸沒落,及努力活化轉型的一面。這次,他將會以他多年的批發專業,結合萬華在地文化深入介紹古早萬華的服飾產業。 於 www.accupass.com -

#64.標籤: 萬華沒落 - 跟著領隊sky玩。一日遊.美食.親子.景點.住宿

台北市最強特色公園,四座特色溜滑梯,還有唯一的高空攀爬設施,絕對是學齡後小朋友必玩景點,還有飛機探索、太空船溜滑梯、彈跳床、網球場、沙池、棒球場等等,. 於 taiwantour.info -

#65.Re: [閒聊] 現在臺北市還會有出現類似萬華衰退可能? - PTT評價

... 萬華和中區會沒落,都是因為都市擴張和副都心計畫08/09 09:34: → spermbox: 新的區域產生,舊的區域就會被唾棄08/09 09:35: → spermbox: 台北已經 ... 於 ptt.reviews -

#66.【金車走讀樂活99】2018。春艋舺歷史庶民紀事

走進巷子,右轉一出來,就看見眼前矗立著一紅磚古厝—萬華林家古宅。興建於1931年 ... 倒是何老師極具『道家精神』,他認為,正是因為被邊緣化、沒落,才得以保存下來。 於 kingcar.org.tw -

#67.專訪Freddy 林昶佐——「萬華」現代與傳統文化交織的臺北古城

商舶往來密集、人煙匯聚,而信仰自古便是安定民心的力量,龍山寺、媽祖宮、祖師廟即在艋舺最興盛的時期一間間落成,陪伴萬華人經歷艋舺的興盛與沒落。 於 www.fireonmusic.com.tw -

#68.台北遊民生活考:貧民也該擁有這座城市 - 想想論壇

隨著議員代表大眾將遊民視為必須「清理」的問題,遊民的污名就會如影隨形。 台北產業轉型,萬華大同興盛一時的打鐵、印刷、建築業沒落,同時製造大量失業 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#69.華西街就像是我舌尖上的一條街!跟著《萬華世界》李政道

但老實說這裡還是有一點沒落,那時候經濟很好、觀光客人也多,現在比較多是剩下在地居民。 政道:這就像我有朋友去做台南「富盛號」的rebranding ... 於 www.mottimes.com -

#70.萬華日常台北西城輕旅行_TO'GO 泛遊情報

傳統市場是最具在地性與代表性的場域,時光回到1935年,當時新富市場肩負傳統市集販售食材的功能,轉眼八十餘年,這中間它曾經沒落好一段時間,不過這棟日治時期遺留下 ... 於 www.to-go.com.tw -

#71.萬華古蹟之旅(2):老松國小.清水巖.艋舺謝宅.青山宮 ...

此地又是煤炭販售集散地, 人為「土炭市」。早期的剝皮寮老街彎曲綿延,日據時期市區重劃,老街被截斷而漸沒落。 後來位於老松國 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#72.萬華區文化歷史步行路線· 板南線龍山寺站附近原來也可以很文藝

... 沒落,最後消失了。現在邊間183 號是可以被租借來開展的空間,我們在那裏欣賞了許多捏塑作品,展現了萬華區和台灣舊時的生活縮影。 從廣州街一側穿梭 ... 於 bishdream.com -

#73.批陳水扁廢公娼政策致萬華沒落鍾小平指萬華「轉角遇到雞」遭 ...

記者孫偉倫/台北報導國民黨提名中正萬華立委參選人、台北市議員鍾小平今(28)日公開批評曾任台北市長的錢總統陳水扁廢公娼政策,成為萬華沒落原因; ... 於 www.ftnn.com.tw -

#74.跟著達人一起走,萬華艋舺一日遊懶人包 - LINE熱點

新富町文化市場落成於日治時期後期,本為食料品的小賣市場,在當時形成了台日交融的景象。二戰後市場經營一度走向高峰,70年代後因人們生活型態轉變而沒落 ... 於 spot.line.me -

#75.鍾小平稱萬華沒落「因廢除公娼」! 吳沛憶 - YouTube

台北市#中正 萬華 選區#三腳督#鍾小平#于美人#吳沛憶#公娼# 萬華 #2024大選台北市中正 萬華 選區陷入三腳督激戰,基層還傳出「棄鍾小平保于美人」的耳語, ... 於 www.youtube.com -

#76.【萬華景點】艋舺龍山文創B2 #藝術#導覽#藝文表演#傳統戲劇 ...

讓教會人士能在這交流、活動,販售二手衣、飲品… 【萬華景點】艋舺龍山文創B2 #藝術#導覽. 慶和館. 早期是青山宮的醒獅團,隨著宮廟文化沒落. 現在轉為 ... 於 fanfan1105.nidbox.com -

#77.圖片故事/艋舺新印象崛起•沒落•再重生 - 聯合報

萬華 發展承載著歷史淵源及其包袱,不論是香火鼎盛的龍山寺、青草巷及華西街等傳統商圈、或是平民小吃的南機場夜市及有「天龍國貧民窟」之稱的南機場 ... 於 vip.udn.com -

#78.本里特色-富民里 - 臺北市鄰里服務網

1、原老龍山商圈因逐漸沒落為再造舊商圈,促進商機翻轉,里長積極爭取闢建艋舺公園及商街地下化,已促進本里當地商機。 2、本工程完工後,吸引外來遊客,活絡商機成為萬華 ... 於 li.taipei -

#79.龍山寺地下街- 台北 - 臺北旅遊網

昔稱艋舺的萬華,是台北市發展甚早的區域;隨著時代變遷、產業興衰變化,曾經擁有繁華榮景的萬華,與其他新興地區相比之下,相對沒落。近年來,台北市都市更新處推出的 ... 於 www.travel.taipei -

#80.疫情下的萬華:夜市、旅館並肩合作,讓弱勢作外送團隊 - 樂活島

萬華 在這波疫情中成為焦點,事實上萬華人自去年疫情爆發後就展現高度團結力,商圈與旅宿合作,在防疫旅館就能點夜市小吃,並串連弱勢居民,讓他們成為 ... 於 lohas.commonhealth.com.tw -

#81.獨》街友、流鶯沒人敢處理!老萬華人怒揭「驚人內幕」

萬華 街友群聚,造成環境遭亂問題。(游定剛拍攝). 萬華變得沒落、沒人想要來,龍哥坦言,「我很多朋友的太太想來萬華逛街,擔心治安問題,就會叫太太 ... 於 www.chinatimes.com -

#82.河道變遷對艋舺地區發展之影響

1. 擴大主題為「清領後期萬華/艋舺地區沒落的原因探討」,利用上面的背景資料所整. 理出來的面向,作更深一步的探討。此做法比較穩扎穩打,但也比較平淡無奇。 2. 維持原 ... 於 www.lis.ntu.edu.tw -

#83.老艋舺的第一縷茶煙 - 福大同茶莊

福大同FullDone Old Tea 店址位於:台北市萬華區貴陽街二段196號(早期的台北第一街). 老艋舺的第一縷茶煙- 福大同茶莊. 「福大同茶莊」是萬華最老的商號之一,從福大同 ... 於 www.f-tea.com.tw -

#84.邀請您來加蚋仔 - 台灣社區通

「你住哪裡?」 「我住萬華」. 「噢!是龍山寺嗎?我知道」. 「痾….那邊是 ... 沒落。第一果菜批發市場及環南家禽批發市場的設立,使加蚋仔地區成為臺北 ... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#85.萬華的衰退時期

其中造成艋舺沒落的一大主原因,便是所謂的「頂下郊拼」械鬥,使艋舺元氣大傷,下郊(同安)人紛紛走避大稻埕,以往的重要運輸位置也日漸式微。隨著河岸逐漸淤積,商業 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#86.一 - 臺北市首座

此外,文化休閒設施的設置成立,如艋舺公園啟用、青年公園整建、臺. 北服飾文化會館設立、萬華區史展示中心設立、剝皮寮歷史街區及臺北市. 鄉土教育中心成立、電影主題公園 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#87.萬華大淫窟鑽石大樓被抄了逮33名應召女!5恩客等候「連結 ...

萬華 鑽石大樓豔名遠播,往往有應召站女子在門口拉客,1年前曾因疫情而沒落,但隨著疫情解封,應召站生意回溫。萬華警經蒐證一段時日,昨天深夜會同 ... 於 tw.nextapple.com -

#88.跌落神壇?天龍國「這些地方」面臨沒落專家這樣看 - 台灣好新聞

... 沒落下來,對於熱鬧的台北市來說,是不是也有地方將面臨這樣的問題呢? 一名網友在PTT上發文,表示萬華區在90年代開挖捷運開始沒落,到2000年代後期 ... 於 www.taiwanhot.net -

#89.批陳水扁廢公娼政策致萬華沒落鍾小平指萬華 ... - Yahoo奇摩

國民黨提名中正萬華立委參選人、台北市議員鍾小平今(28)日公開批評曾任台北市長的錢總統陳水扁廢公娼政策,成為萬華沒落原因;現在流鶯、流浪漢到處都是 ... 於 tw.yahoo.com -

#90.振興南萬華年輕一代回老家創新經營 - 工商時報

經濟部推出「振興五倍券」後,業者紛紛推出加碼活動,搶攻五倍券商機。在今年5月中旬台北萬華疫情最嚴重時期,早期台北最繁華的一條街,如今已沒落的南萬 ... 於 www.ctee.com.tw -

#91.【新富共學】萬華這個地方系列講座(春季場) - 新富町文化市場

前往報名. 講座介紹. 萬華是個什麼樣的「地方」? 她是北臺灣僅存仍擁有豐富文化傳承資產的「地方」, 她是在都市發展轉移之下逐漸沒落消沈的「地方」 ... 於 umkt.jutfoundation.org.tw -

#92.龍山寺商圈發展之契機

萬華 是台北市發展的起點,原稱艋舺。其地理位置於西門町以南、中華路以西的淡水河 ... 雖然近年來東區新市區繁榮,此區域顯得老態與沒落,但是這裡豐富的歷史痕跡卻是一大 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#93.捷運龍山寺站萬華美食/24小時營業【阿鴻知高飯鱸魚湯】飄香 ...

台北萬華捷運龍山寺站美食/傳承3代飄香50年【阿鴻知高飯鱸魚湯】廣州街夜市/華西街夜市/梧州街夜市/艋舺夜市商圈~台灣古早味飯麵食小吃推薦。24小時 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#94.[閒聊] 現在臺北市還會有出現類似萬華衰退可能? - 看板home-sale

萬華 區從1990年代開挖捷運開始沒落到2000年代後期谷底翻身寫下臺北第一個沒落商圈翻身成功的案例但現在檢視每個區域多少還是擔心會沒落. 於 www.ptt.cc -

#95.《台北萬華》文青古蹟小旅行之新富町文化市場、明日咖啡與合 ...

... :新富町文化市場U-Mkt(明日咖啡MOT CAFE) ○官網:http://umkt.jutfoundation.org.tw/ ○地址:台北市萬華區三水街70號○電話: ... 沒落,但幸好完整的 ... 於 breman7.pixnet.net -

#96.走入萬華世界從新富町文化市場出發感受艋舺風景 - 政治大學

市場與外頭東三水市場交相輝映、競爭,經年累月逐漸沒落,2014年由忠泰基金會取得經營權,重新在三水街打造了別具巧思的市場文化空間。 本次適逢特展「萬 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#97.關於住萬華區的一個想法(第2頁) - Mobile01

雖然這兩間電影院隨著時代逐漸沒落,多年前早已停業並拆除重建,但本地人仍習慣稱這裡是「復興口」。有意思的是,在「S&D咖啡」(東園街28巷11號)的上方牆面,仍可見「 ... 於 www.mobile01.com -

#98.抱歉了錢⋯⋯錢⋯⋯⋯⋯欸? 這個超酷的活動是免費的啦!...

◼️8/13(六) 10:00-12:00 (直播)甜蜜蜜,甜在心頭| 甜食路線 講者: 陳德君 萬華 早期是台北製糖重鎮,後來雖然糖業 沒落 , 萬華 街 區卻留下了許多和糖相關的 ... 於 m.facebook.com -

#99.海海人生2/萬華都更改設性專區? 北市議員:絕無可能

更有地主戶直言,希望周邊的攤販與相關紅燈區性產業都能藉此機會移到其他「較沒落」的地方,全力發展龍山寺周遭觀光。 台北市議員應曉薇表示,萬華的紅 ... 於 www.ctwant.com