贖罪券馬丁的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MartinLuther寫的 馬丁路德桌邊談話 可以從中找到所需的評價。

另外網站首頁> 宗教知識+ > 宗教人物> 馬丁路德 - 全國宗教資訊網也說明:路德被稱為改革運動的先驅者,但是他的改革不是突發奇想,而是在他威登堡講學的過程中逐漸形成的神學思想,贖罪券的事件作為一個契機,引發了改教領袖致力於減少教會的儀式 ...

佛光人文社會學院 宗教學研究所 陳玉璽所指導 林美玲的 佛教慈善事業之發展-佛光山慈悲基金會等個案研究 (2003),提出贖罪券馬丁關鍵因素是什麼,來自於人間佛教、非營利組織、公益使命、世俗化、宗教改革運動、利他主義。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史研究所 莊吉發所指導 陳莉婷的 從容教到禁教:清朝政府對天主教政策的轉變(1644-1820) (1999),提出因為有 宗教政策、天主教的重點而找出了 贖罪券馬丁的解答。

最後網站九十五條論綱則補充:贖罪券 的理論是認為耶穌和聖徒有多餘的功德,教會有權利釋放給其他信徒,為他們代贖 ... 1519年,馬丁·路德在萊比錫參加神學論戰,辯論的核心不是贖罪券,而是教宗的 ...

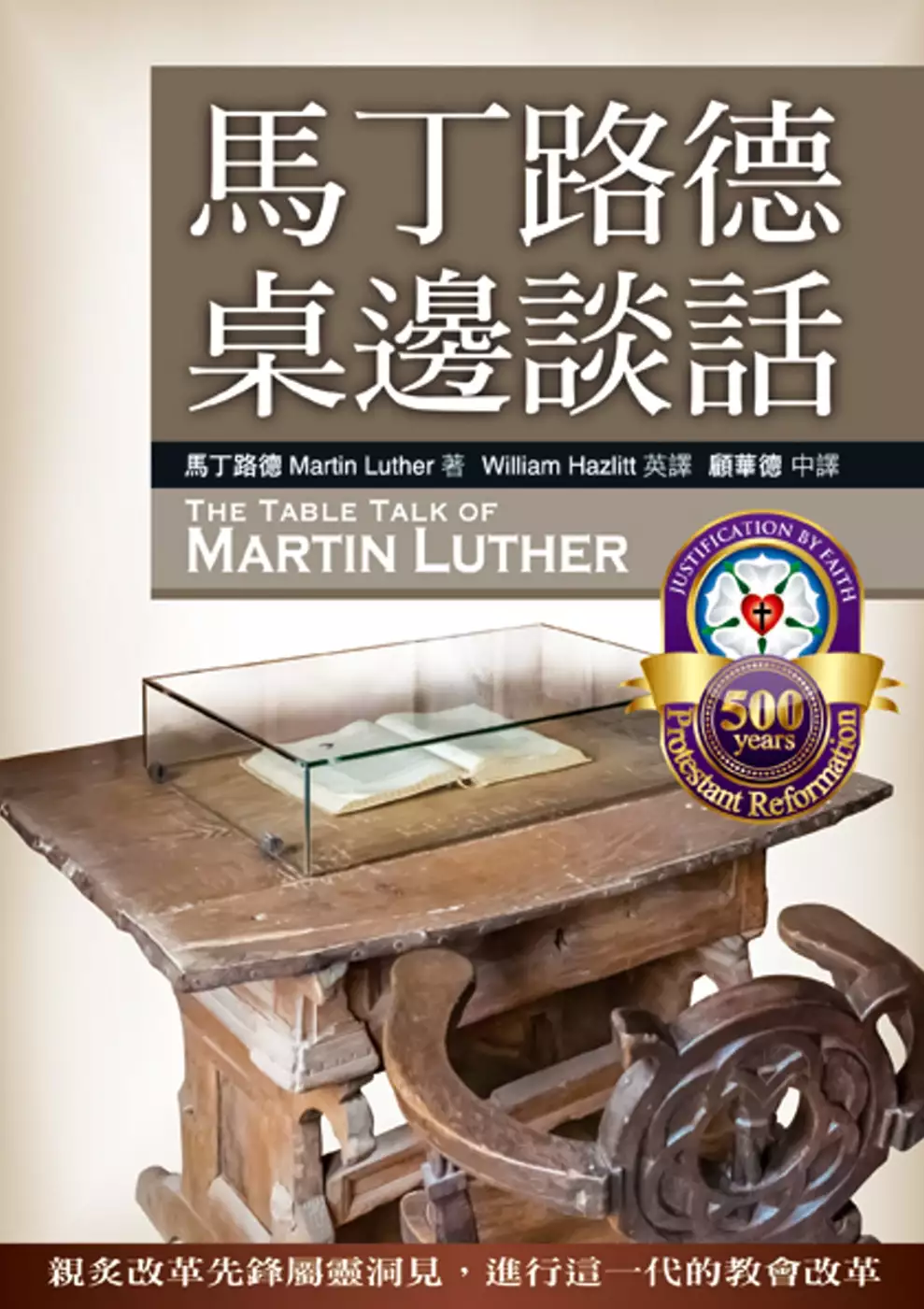

馬丁路德桌邊談話

為了解決贖罪券馬丁 的問題,作者MartinLuther 這樣論述:

《馬丁路德桌邊談話》的內容取材自馬丁路德的對話、與友人用餐、散步時或者履行神職過程中所發表的觀點與意見,是馬丁路德極具屬靈價值的言論。馬丁路德關於偉大屬靈真理的談話充滿宗教意味,其中大部分都跟基督教的核心價值密切相關,諸如神的話語、神的作為、世界的本質、耶穌基督、聖靈、罪、自由意志、律法與福音、稱義、禱告、洗禮、主餐、教會、傳道人與講道等等。他針對這些主題發表的言論足以躋身最優秀的靈修文學之列。 今年(2017)為宗教改革500週年,當年由馬丁路德開始的一場翻轉教會的改革已開花結果,他的一些主張已成為新教的基本教義。本書出版的目的是希望讀者能親炙馬丁路德的屬

靈真理洞見,聆聽他清晰明確的忠告,以激發起我們對神的熱忱,對聖經的熱愛,對翻轉教會的熱情,以進行屬於我們這一代的教會改革運動。 名人推薦 「由於是非正式談話,所以《馬丁路德桌邊談話》的主題相當廣闊,從神學教義、歷史、人生,以及對政府、教會和大學的評論與建言,無所不包,其中還包括一些有趣的軼聞。我們可以看出路德不只是在公開場合,就是在私下,他都毫不掩飾自己的立場,有時不免帶著強烈的個人主觀意見。但也就是因為這樣,我們可以從另一個面向觀察路德,看到他更為真實的一面。」 廖元威——中華福音神學院教授

贖罪券馬丁進入發燒排行的影片

天主教與基督教怎麼分裂的? 馬丁路德為什麼不爽呢?

《跨越世紀的信號2:日記裡的臺灣史(17-20世紀)》

https://readmoo.pse.is/3bnedc

參考資料:

中世紀贖罪券的研究應用 張仕穎

宗教改革與基督教世界的解體

https://tinyl.io/41S5

Cheap貼圖上架啦

https://store.line.me/stickershop/author/1784332

成為VIP訂閱戶 每月台幣30元起 享有不同的專屬粉絲福利

https://tinyurl.com/y2b43ap2

臉書:

https://www.facebook.com/cheapAOE/

discord群組:

https://discord.gg/ymNuMVg

cheap遊戲副頻道:

https://tinyurl.com/y3hfw7du

佛教慈善事業之發展-佛光山慈悲基金會等個案研究

為了解決贖罪券馬丁 的問題,作者林美玲 這樣論述:

論文摘要 本文從宗教社會學和非營利組織的角度,探討現代佛教團體秉持著人間佛教的理念下,從事慈善事業的發展,所發揮福國濟民的功能。 在論文的第一個部分,我先介紹西方宗教社會學家所提出的世俗化理論後,再將西方的世俗化理論與中國的人間佛教思想進行比較,發現由於東西文化的差距、思想見解的不同,乃至於民情風俗習慣的殊異,所衍生出的種種理論、看法並不一定相符,最後發覺原來西方國家的宗教世俗化理論不適用於中國佛教團體從事慈善事業之發展。 現代佛教團體想要開展出一片蓬勃的生機,須朝向一種卓越而切實的生活修行發展,亦即以出世的精神作入世的事業,化高深

為平淡,讓人們易接受,而印順導師、星雲大師所提倡的「人間佛教」理念,正符合現代人之所需,讓佛教朝向生活化、制度化、現代化、未來化、國際化的目標發展,將佛法落實在日常生活中,關心社會、維護人權、照顧民眾疾苦,從事教育、文化、慈善、弘法等事業,達到福利社會、淨化人心的功能。 由於宗教團體興辦慈善事業的過程中,主要的功能是輔助政府社會福利部門之不足,尤其在國家社會遭逢重大災害發生時,動員力強,能搶得第一時效,衝到最前線、最危難的地方,賑濟貧窮,化解災難於無形。如佛光山慈悲基金會、慈濟慈善事業基金會、法鼓山慈善事業基金會、中華佛教青年會、淨化社會文教基金會、佛教蓮花臨終關懷基金會等

佛教團體,由於結合許多義工共同參與,為能永續經營下去,這些佛教團體所興辦的慈善事業得先向政府申請立案,成為一法律上承認合法的「非營利組織」,不僅可盡心致力於社會公益慈善事業的推動,並可享有免稅的優惠,這種扶孤濟弱的精神,正是人間淨土的實現,發揮「人間佛教」正面積極的示範作用。 論文的第二個部分,乃是從國際間近年來的發展趨勢來看,世界各國的「非營利組織」如雨後春筍般地林立,未來必將在社會關懷方面,扮演越來越重要的角色。因此,佛教團體為興辦慈善事業所成立的「非營利組織」,必須以更積極的態度來提升自我的素質。 論文的第三個部分,對於提升佛教團體所經營非

營利組織的素質方面,我將藉由司徒達賢所提出的「CORPS」理論檢視各佛教團體慈善事業基金會的組織發展概況,並提出相關建議,擺脫以往被動的參與方式,主動去發掘社會需求,並認清組織的使命與目標,強化內部運作流程與管理方法;對外則加強企劃與行銷能力,並藉由有效的活動,推廣組織的理念與宗旨,進行發揮佛教團體興辦慈善事業的公共服務功能。 關鍵字 人間佛教、非營利組織、公益使命、世俗化、宗教改革運動、利他主義 論文摘要 本文從宗教社會學和非營利組織的角度,探討現代佛教團體秉持著人間佛教的理念下,從事慈善事業的發展,所發揮福國濟民的功能。

在論文的第一個部分,我先介紹西方宗教社會學家所提出的世俗化理論後,再將西方的世俗化理論與中國的人間佛教思想進行比較,發現由於東西文化的差距、思想見解的不同,乃至於民情風俗習慣的殊異,所衍生出的種種理論、看法並不一定相符,最後發覺原來西方國家的宗教世俗化理論不適用於中國佛教團體從事慈善事業之發展。 現代佛教團體想要開展出一片蓬勃的生機,須朝向一種卓越而切實的生活修行發展,亦即以出世的精神作入世的事業,化高深為平淡,讓人們易接受,而印順導師、星雲大師所提倡的「人間佛教」理念,正符合現代人之所需,讓佛教朝向生活化、制度化、現代化、未來化、國際化的目標發展,將佛法落實在

日常生活中,關心社會、維護人權、照顧民眾疾苦,從事教育、文化、慈善、弘法等事業,達到福利社會、淨化人心的功能。 由於宗教團體興辦慈善事業的過程中,主要的功能是輔助政府社會福利部門之不足,尤其在國家社會遭逢重大災害發生時,動員力強,能搶得第一時效,衝到最前線、最危難的地方,賑濟貧窮,化解災難於無形。如佛光山慈悲基金會、慈濟慈善事業基金會、法鼓山慈善事業基金會、中華佛教青年會、淨化社會文教基金會、佛教蓮花臨終關懷基金會等佛教團體,由於結合許多義工共同參與,為能永續經營下去,這些佛教團體所興辦的慈善事業得先向政府申請立案,成為一法律上承認合法的「非營利組織」,不僅可盡心致力於社會

公益慈善事業的推動,並可享有免稅的優惠,這種扶孤濟弱的精神,正是人間淨土的實現,發揮「人間佛教」正面積極的示範作用。 論文的第二個部分,乃是從國際間近年來的發展趨勢來看,世界各國的「非營利組織」如雨後春筍般地林立,未來必將在社會關懷方面,扮演越來越重要的角色。因此,佛教團體為興辦慈善事業所成立的「非營利組織」,必須以更積極的態度來提升自我的素質。 論文的第三個部分,對於提升佛教團體所經營非營利組織的素質方面,我將藉由司徒達賢所提出的「CORPS」理論檢視各佛教團體慈善事業基金會的組織發展概況,並提出相關建議,擺脫以往被動的參與方式,主動去發掘社會

需求,並認清組織的使命與目標,強化內部運作流程與管理方法;對外則加強企劃與行銷能力,並藉由有效的活動,推廣組織的理念與宗旨,進行發揮佛教團體興辦慈善事業的公共服務功能。

從容教到禁教:清朝政府對天主教政策的轉變(1644-1820)

為了解決贖罪券馬丁 的問題,作者陳莉婷 這樣論述:

隨著十五世紀末歐洲新航路與新大陸的發現,世界歷史正式進入大航海時代,不僅吹起了一股海外貿易的熱潮,更激起傳教士到外地傳教的熱誠。但地理條件的改善雖對傳教士向海外宣教的熱誠有推波助瀾的作用,卻只是其中的一項原因,若真要提出一項最重要的因素,則馬丁路德(Martin Luther)所掀起的「宗教改革」影響更鉅。 自從西元一五一七年馬丁路德發表抨擊教皇出售贖罪券的《九十五條論綱》,否定教皇權威,揭開宗教改革的序幕之後,俗稱舊教的天主教在歐洲就面臨著徒眾日益減少的危機,因此天主教內部為了挽回昔日的威權,重振聲勢,乃有西班牙人羅耀拉(Ignatius de Loyola)等人在西元

一五三四年創立許多修會,其中又以耶穌會(Society of Jesus)為代表,以「遠地傳道」和「教育青年」為傳教方針 。在明清之際來華的傳教士即大多屬於耶穌會士,他們以學術作為傳教的媒介,西學乃源源不斷輸入。在傳教的過程當中,為了博得中國士大夫之同情與合作,耶穌會士遂發展出一套「調和」的方法,極力順從中國傳統禮俗,雖然如此,但天主教之活動仍遭受到不少朝野人士之攻訐,其中尤以明神宗萬曆四十四年(一六一六年)禮部侍郎沈漼疏斥天主教所引起的「南京教案」最為嚴重,事件發生後,傳教士被驅逐,教堂被封閉。清兵入關後,在湯若望(Johann Adam Schall Von Bell)的大膽自薦下,耶穌會

士轉而效力清廷。雖說天主教在明清政權鼎革之際並未遭遇重大的變故,但天主教在清代的發展並非一直一帆風順,尤其在經歷了名聞中西的「禮儀之爭」後,清廷對天主教從容教政策轉變為禁教政策,其改變不可謂不大。 的天主教。 在史料方面,本論文主要運用台北故宮博物院所藏已出版或未出版之檔案,並盡量搜羅大陸方面已出版的檔案資料及專書、譯著,論文寫作期間雖曾到北京第一歷史檔案館查找資料,但限於時間及檔案館的諸多限制,收穫不多。倒是曾到北京東、西、南、北四堂探尋,拍了一些照片,於本論文最末製成附錄,並將四堂的發展過程製表作一歷史回顧,希望能為本論文增添一些色彩。

最後在本文架構方面,本論文除了緒論與結論外,共計五章,第一章論述清初的宗教政策,第二至五章則以順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶五帝為順序,第二章從順治朝傳教士的受寵談到康熙朝的禮儀之爭;第三章到第五章則以一章一朝的方式分別論述諸帝對天主教的政策及天主教在其時的發展及遭禁情形,結論如下: 如本論文所述,宗教在中國歷朝從未凌駕於政治之上,而是附屬於政治,因之,皇帝對某一宗教的政策可以決定其在中國的發展是興是衰。佛教和天主教都是外來的,佛教輸入了古代和中世紀印度的形而上學、邏輯學和宗教神學,天主教則輸入了古代和中世紀西方的形而上學、邏輯和宗教神學。但是,後來的佛教中國化了,甚

至融入中國文化並向外傳播;而天主教卻始終沒有本土化,更遑論向外傳播,這是相當耐人尋味的歷史現象。 明末清初一般被認為是中西文化交流的黃金時代,在西學源源不斷傳入中國的同時,歐洲人更藉著傳教士的書信與往返進一步的對以往認為「神秘的東方」展生了濃厚的興趣。雖說曾有人對當時傳入的西學抱著懷疑的態度,認為耶穌會士傳入的西學只是過時的,不完全合乎當時科學發展的學識,但我們似乎不該對非專業的科學傳入者有這樣的苛求,畢竟對傳教士而言,傳教才是他們的終極目標,科學只是手段。但是對中國的皇帝而言,他關心的、在乎的,是國家的利益,當傳教士的所學能為國家所用,且其存在又不會對國家造成威脅時,容教

政策似乎是個可以接受的辦法。但當有外來的勢力企圖干涉中國政權核心及運作機制時,顯然的,皇帝選擇以禁教政策來免除這一切的麻煩。但「禁歸禁,傳歸傳」,天主教雖失去在朝廷發揮影響力的機會,但在地方上,卻有民人不斷的入教,而從禁教後,尤其是乾隆、嘉慶兩朝層出不窮的教案看來,清廷對天主教的禁教政策並未收到實際效果。 再來,從康熙年間引起軒然大波的「禮儀之爭」看來,我們可以清楚的發現天主教在中國的發展與其對中國傳統的適應與否有許多關連,儘管許多傳教士極力將天主教信仰與中國傳統儒家思想融合在一起,但不同修會之間的爭奪卻導致他們在禮儀問題上產生嚴重的裂痕。從中國的角度來看,耶穌會士之所以能

受到康熙皇帝如此的禮遇,除了「利瑪竇的規矩」讓他深表贊同及他本人對西學的喜愛外,完全是基於傳教士的傳教手段-學術能對國家有實質上的幫助,也因此在檔案中常可看見康熙皇帝強調要用有一技之長的傳教士,禮儀之爭後領永居票時亦然。所以當天主教各修會之間因為禮儀問題而爭辯不休時,康熙皇帝原本是願意為之調停的。但當這些問題重複出現於他跟前,再者羅馬教皇派兩位使者來華儼然是有搶奪皇帝政權的嫌疑時,為了捍衛屬於自己的皇權,康熙皇帝乃下禁教令。 從另一個角度來看,「禮儀之爭」初步顯露了近代社會的外交問題,當爭論發展到高潮的時候,羅馬教廷兩次派代表團訪問北京,可以說,近代中國和歐洲的正式通使,是

從中梵關係開始的。但面對當時因保教權而更趨複雜的國際關係,康熙皇帝採取的是"個人化"的外交原則,他利用外國人做清朝的特使,並想通過厚禮餽贈,和教皇建立私人來往,解決「禮儀之爭」。關於此點,李天綱點出一個現象:康熙友善地對待歐洲人,並不是出於平等原則,而是把他們看做臣屬。因而一旦反臉,"款夷"失敗,其風度之大變,和傳統的"攘夷"態度毫無二致,顯現出的是康熙皇帝沒有一種平等外交的國際觀念 。雖然如此,但反過來說,康熙皇帝在「禮儀之爭」中堅持的主權原則則是無可非議的,是符合現代外交原則的。 一般皆以為雍正皇帝禁教嚴苛,乃因耶穌會士捲入宮廷政爭之故。但根據本論文第二章的論述,則可以

得到一個結論,即雍正皇帝嚴厲禁教是承襲乃父政策,再加上各地方封疆大吏屢陳天主教在地方的發展對社會、風俗皆潛在如同邪教般的影響,更值得注意的是雍正皇帝個人的形象與康熙皇帝截然不同,一寬仁,一嚴猛,確立禁教政策的康熙朝並未發生所謂迫害天主教的事件,接下來的雍正朝卻發生了數起大案件,相對比之下顯然雍正皇帝禁教較嚴苛了。當然不可否認的,雍正皇帝不似康熙皇帝,他對西學沒什麼興趣,加以他即位之初,許多案件如允允案、蘇努及其諸子奉教案等相繼爆發,且湊巧的是都與天主教有關,也無怪乎大家會做如是的聯想。 乾隆、嘉慶皇帝基本上也繼續前人的禁教政策,只不過這時天主教案件層出不窮,究其原因,除

了的確有人不斷入教外,還與當時中國社會情況有相當大的關係。天主教被禁後,雖沒有被「明文」規定為邪教,但封疆大吏屢陳其禁絕之必要,自然,天主教傳教活動就處於風聲鶴唳的狀況,而其聚會形式剛好與當時朝廷欲去之而後快的民間秘密宗教有不謀而同之處,因此,在這種情況下,一體查禁且沿用〈禁止師巫邪術〉條例治罪,致使全國各地教難不斷,天主教在中國遭受到極大的打擊。到了嘉慶十六年,天主教「治罪專條」的制訂讓天主教被打入與白蓮教、八卦教、聞香教等民間秘密宗教的「邪教」相同的地位,天主教正式被列為邪教結果,使得地方大吏不管是取締或是審擬,皆有法條依據。 咸論「雍正禁教」後,中西文化交流中斷,仿若

雍正皇帝是使中國科技落後西方的千古大罪人,但根據本論文之研究,天主教「教禁」早在康熙末年禮儀之爭後即已發佈,並非從雍正皇帝開始,至於懲治天主教要於法有據則要等到嘉慶皇帝在位的時候了。

想知道贖罪券馬丁更多一定要看下面主題

贖罪券馬丁的網路口碑排行榜

-

#1.華人教會知道馬丁路德當年反對的是甚麼嗎? ──論「贖罪券 ...

(華人天主教一直把“indulgence”中譯為大赦。)「贖罪券」這譯詞,是完全不明白上述天主教的神學論述,混淆了罪與罰。聖經清楚指出,耶穌基督 ... 於 christiantimes.org.hk -

#2.第五課馬丁路德與宗教改革 - 聖經研究

譬如說,有人以為天主教仍是非常腐敗,每個教皇均是惟權是尚、品格卑劣、貪財好色,他們現今仍不斷在推銷贖罪券呢!。 這裡先談一談贖罪券的問題。縱使反對售賣贖罪券是 ... 於 book.goodjob.tw -

#3.首頁> 宗教知識+ > 宗教人物> 馬丁路德 - 全國宗教資訊網

路德被稱為改革運動的先驅者,但是他的改革不是突發奇想,而是在他威登堡講學的過程中逐漸形成的神學思想,贖罪券的事件作為一個契機,引發了改教領袖致力於減少教會的儀式 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#4.九十五條論綱

贖罪券 的理論是認為耶穌和聖徒有多餘的功德,教會有權利釋放給其他信徒,為他們代贖 ... 1519年,馬丁·路德在萊比錫參加神學論戰,辯論的核心不是贖罪券,而是教宗的 ... 於 www.wikiwand.com -

#5.馬丁·路德- 維基百科,自由的百科全書

(或簡稱「銀幣叮噹落進箱底,靈魂雀躍跳出煉獄」)。贖罪券的理論是認為耶穌和聖徒有多餘的功德,教會有權利釋放給其他信徒,為他們代贖那些非永恆的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.由马丁路德宗教改革想到当下危机——谁把“赎罪券”继承了 ...

因此,现在的基督徒都自动地接受这一定义,即天主教是教皇统治下的扭曲的旧的基督教。因此提出直接反对的突破口就是马丁路德有关《 赎罪卷 》的一系列辩论 ... 於 gnews.org -

#7.另類財富宗教和平

教會人士在當時推出贖罪券的出售,宣揚人民買贖罪券即可洗罪業,由於教徒深信不疑,不但有人買,而且還大排長龍地搶購。 馬丁路德知道有贖罪券出售,內心非常不安,他無法 ... 於 www.merit-times.com -

#8.關於宗教改革500週年紀念的四件事

馬丁 路德這位神學家聲稱,基督徒不能透過購買贖罪券的方式進入天堂,進入天堂唯一的途徑是上帝的慈悲。 他提出的批評導致了羅馬天主教的分裂與新教的 ... 於 www.bbc.com -

#9.被贖罪券引爆的男人,馬丁路德一人展開宗教史上最火熱戰鬥

路德(Martin Luther),是十六世紀那個時代的喉舌,也是那個時代的刀劍!原本他可能一生默默無聞,但贖罪券的荒謬引爆了這個男人,讓他戰鬥力突破地表, ... 於 news.readmoo.com -

#10.【每日故事汇】今日推荐《马丁•路德》

1571年10月31日,在德意志的维滕贝格教堂门前,马丁·路德贴出《关于赎罪券效能的辩论》,即著名的《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动, ... 於 www.sohu.com -

#11.在德意志的維滕貝格教堂門前,馬丁·路德貼出《關於贖罪券 ...

在德意志的維滕貝格教堂門前,馬丁·路德貼出《關於贖罪券效能的辯論》,即著名的“九十五條論綱”。掀起宗教改革運動。 1517年10月31日. 於 www.70thvictory.com.tw -

#12.回歸真道,重拾復興✍鄔天輝

... 月三十一日,年輕的修士馬丁路德博士在德國威丁堡教堂大門,貼上對教會販售贖罪券 ... 在教廷極為“強勢”的時候發起改革運動,馬丁路德可以說是教會歷史上一位深具 ... 於 www.goldenlampstand.org -

#13.馬丁路德與贖罪卷vs 台灣的燒金紙與祭改 - smartypants的部落格

【宗教改革五百週年】五百年前的今天,反對贖罪券的馬丁路德在威登堡教堂前釘下《95條論綱》. 3.【宗教改革五百週年】被起訴為異端的馬丁路德,該如何 ... 於 smartypants.pixnet.net -

#14.馬丁·路德的生平和對後世的影響— 守望台線上書庫

馬丁 ·路德明白了上帝對罪人的看法,使他跟羅馬天主教會的關係勢成水火。當時,人們普遍相信罪人死後要受刑罰一段時期。可是,據稱人如果購買教宗出售的贖罪券,就能 ... 於 wol.jw.org -

#15.宗教改革500年探真之二:宗教改革──回歸真理確定救恩 ...

1517年10月31日,馬丁路德在德國威登堡教堂門上貼上《九十五條》,反對教會販賣贖罪券,誤導人以為可以用錢買得到神的救恩。在1517-1520年間,出版 ... 於 www.ylcccc.org -

#16.【斯干公社】马丁路德买赎罪券 - Bilibili

胡斯的真理了吗,【中意字幕】 赎罪券 大甩卖!,【历史冷知识百科】中世纪的 赎罪券 怎么用?, 马丁 路德,外交失礼,「LC」教皇为筹钱贩卖 赎罪券 ! 於 www.bilibili.com -

#17.在14世紀開始就有贖罪券了,那麼在馬丁路德之前是否 ...

購買贖罪券的爭議極大,即便特倫多大公會議是對新教的否定,被新教批判的贖罪券購買依舊在公教內被禁止了。 捷克宗教改革家揚·胡司。 於捷克創立胡司派, ... 於 www.getit01.com -

#18.古騰堡故事#故事註腳#延伸閱讀#馬丁路德#九十五條論綱「 ...

馬丁 ・路德(Martin Luther)《九十五條論綱》之首、尾條********** 宗教在人文歷史中,一直影響著人們的生活。 在中世紀,歐洲的百姓甚至相信,向教廷購買贖罪券,便 ... 於 www.instagram.com -

#19.馬丁路德宗教改革500年

生平事略. • 1517年10月31日張貼. 《辯論贖罪券之效能》. (即九十五條). • 1518年8月7日教宗良. 十世傳令馬丁路德到. 羅馬接受審問. • 撤克遜選侯拒絕交出. 馬丁路德 ... 於 smc.catholic.org.hk -

#20.馬丁・路德:神的恩典才是人得救和稱義的根基

贖罪券 在當時是教廷主要收入來源,它的理論是信徒可以憑後天行善來贖罪,而向教會購買贖罪券就是一項「善舉」,實則是教會斂財工具,用作籌建聖伯多祿大 ... 於 www.hk01.com -

#21.贖罪卷的歷史及意義

贖罪 卷對基督新教來說是非常熟悉的名字;因為贖罪卷是觸發馬丁路德從羅馬大公教會分裂出來的導火線。這文章是從贖罪卷的起源,歷史發展,對信徒的影響 ... 於 bible2study.wordpress.com -

#22.馬丁路德

四、 改革 · 廢除修道主義。 · 路德思想最具主要的創新,在神學上提出「唯獨恩典」及「因信稱義(唯獨信心)」,新教否認天主教的「煉獄」,以購買「贖罪券」的方式,來達到 ... 於 www.sekiong.net -

#23.【宗教改革500周年】馬丁路德掀羅馬教會狂風巨浪

1517年10月,德國神學教授馬丁路德(Martin Luther)質疑羅馬教會權力貪腐,縱容形形色色的商業化宗教活動如販售「贖罪券」,因此提出振聾發聵的《九 ... 於 www.upmedia.mg -

#24.宗教改革500周年︱「贖罪券」如何成為眾矢之的

500年前(1517年)的10月31日(萬聖節),神學教授馬丁·路德在維騰貝格的卡斯特教堂中貼出了以拉丁文寫成的《九十五條論綱》。連馬丁·路德自己都沒 ... 於 read01.com -

#25.馬丁路德要氣瘋了!日本現代版贖罪券

國高中的歷史課都會教到,中古歐洲的羅馬教會曾流行販售「贖罪券」,宣稱只要購買了贖罪券,上帝就會免除你的罪過,因此有教會斂財的爭議, ... 於 www.go1buy1.com -

#26.天堂門與教堂門--馬丁.路德改教的中心威登堡下

以前的贖罪券只能贖買一定年數的煉獄刑罰,而這一次出售的是全大赦贖罪券,可以贖過去所有犯罪累積的所有刑罰,使買的人可以恢復到像嬰兒般純潔無瑕。教廷 ... 於 malachichiu.pixnet.net -

#27.馬丁路德

而為死人買了贖罪券,竟可以有萬應的效果,甚至荒唐到可以未犯罪前,預付贖罪券,等於煉獄保險。為甚麼能有這種效力呢?因為教廷有個"善功庫”,歷代聖徒的善功都存在裏面, ... 於 www.ebaomonthly.com -

#28.關於贖罪券的意義及效果的見解──馬丁路德《九十五條論綱》

35. 那些說為求獲得救贖或贖罪券並不需要痛悔的人,是在傳與基督教不符的道理。 36. 每一個真悔改的基督徒,即令沒有贖罪券,也完全脫離了懲罰和罪債。 於 www.cdn-news.org -

#29.宗教改革運動之始——馬丁路德的95條論綱 - - 福音社

第48條基督徒須知,教宗在頒發贖罪券時,要求和渴望信眾虔誠祈禱,過於得著他們的金錢。 第49條基督徒須知,…… 如果他們因贖罪券而失去對上帝敬畏之心, ... 於 fuyinshe.org -

#30.1517年,传教士马丁路德揭露赎罪券的欺诈,宗教改革 ... - 广东华图

1517年,传教士马丁·路德揭露赎罪券的欺诈,宗教改革像野火一样烧遍欧洲,教徒自读《圣经》,直接跟上帝交谈,不要教会做中介。材料反映了这场宗教改革. 於 gd.huatu.com -

#31.宗教改革

贖罪券. 亨利八世. 英國國王亨利八世反對馬丁·路德和更正教會,後跟王后凱瑟琳離婚,又被羅馬教宗拒絕。 因此1534年宣布創立英國國教會,又稱聖公會。 約翰·加爾文. 於 ischool-2.shinmin.tc.edu.tw -

#32.【李立鈞專欄】教堂裡的群獸:馬丁.路德與羅馬教廷的影像戰爭

馬丁 .路德(Martin Luther)在維滕堡(Wittenberg)城堡教堂的大門上張貼了他 ... 對於路德而言,這只是一封與羅馬教廷辯論「販賣贖罪券是否符合基督 ... 於 artouch.com -

#33.反對贖罪券的馬丁路德在威登堡教堂前釘下《95條論綱》

女人的女兒餓得兩眼昏花,馬丁・路德只能趕快掏出一點錢,要那女人再出去買食物給她的女兒,並且不斷諄諄告誡那女人:所謂的贖罪券只不過是一張紙罷了 ... 於 storystudio.tw -

#34.宗教改革

1517年10月31日,馬丁路德將《九十五條論綱》釘在威登堡的教堂門外,這《九十五條論綱》是馬丁路德對當時羅馬天主教離經叛道的「贖罪券」謬誤的批判, ... 於 www.ytbc.org.hk -

#35.國中西洋史「宗教改革」之教學

描述之外,本課嘗試以馬丁路德、喀爾文、亨利八世為焦點人物,將他們自身 ... 資料一可看出馬丁路德並不反對教徒們透過贖罪券捐獻金錢以贊助教會的. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#36.E.18 馬丁路德 - 聖經網AboutBible.net

有一位聖經神學教授,是修道士馬丁路德博士(Martin Luther, Th.D., 1483-1546)。 ... 馬丁路德把一張拉丁文的告白釘在教堂的大門上:邀請參加“關於贖罪券功能的 ... 於 aboutbible.net -

#37.屬靈偉人- 馬丁路德

1517年10月31日,馬丁路德勇敢地走到威騰堡教堂,在大門貼上了95條反對贖罪券的聲明,在聲明裏面講及真正的悔改,乃是對罪憂傷,並不等同於苦行和聖禮,凡真實悔改的基督徒 ... 於 ubf.org.hk -

#38.教堂門釘《九十五條》的人?500年後,當代如何重新認識馬丁 ...

因此,贖罪券的概念稍稍成形。 然而,在1517年前後出現贖罪券爭議,是源於特定的歷史背景和利益瓜葛。首先是出於教廷。利 ... 於 theinitium.com -

#39.马丁•路德与德国宗教改革运动

他得出结论说:出卖赎罪券是“欺骗”和“捏造”,是“犯了错误”,是宣传“与基督教不符的道理”。路德大胆地宣称:信徒得救一不靠教皇(教皇无权赦罪,只能肯定 ... 於 www.pacilution.com -

#40.羅馬書01章17節:唯獨上帝恩典

十六世紀,馬丁路德所處的那個時代,天主教獨尊為大,教皇的權勢 ... 教廷對購買贖罪券的說法是:耶穌和聖徒有多餘的功德,教廷有權釋放出來給其他 ... 於 www.hpch.org.tw -

#41.贖罪券

與此同時,包括聖奧斯丁會修士馬丁路德在內的不少宗教人士公開抨擊出售贖罪券(全大赦證明書)的行徑,. 並成為引發宗教改革的導火線之一,最終導致基督新教從天主教會分裂 ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#42.跟著馬丁路德走──記宗教改革五百週年之旅(上)

教廷的理論是,耶穌和歷代聖徒有多餘的功德,能使信徒藉由購買贖罪券,減少或免受煉獄之苦。 1517年,教宗利奧十世假借修建聖彼得大教堂之名,以及一位美 ... 於 www.cosmiccare.org -

#43.4. 馬丁‧路德的宗教改革主張中哪一項與教育關係最大? ...

一五一七年,贖罪券的販賣在日耳曼地區擴大進行,激起了威丁(Wittenburg)大學神學教授馬丁路德(Martin Luther,一四八三~一五四六)的反抗,他藉攻擊販賣贖罪券的 ... 於 yamol.tw -

#44.马丁·路德如何掀起宗教改革

古腾堡发明的活字印刷机改变了历史发展进程其二:教会腐败,在德国滥发赎罪券,压榨德国人民。当时的欧洲,英法两国因为更重视民族凝聚力和独立性,所以两国的国王比较 ... 於 www.allhistory.com -

#45.宗教改革的鬥士馬丁·路德第六節路德出擊之二九十五條論綱

推行贖罪券的買賣活動,使他把基督教信仰變成斂財工具,馬丁·路德挺身而出,直接與教皇對陣。 馬丁.路德Martin Luther en 1528 par Lucas Cranach ... 於 www.rfi.fr -

#46.馬丁路德九十五條論綱

因此,推銷贖罪券的教士們鼓吹,教皇的贖罪券能使人免除一切懲罰,並且得救,便陷入了謬誤。 因此,教皇事實上並沒有赦免煉獄中靈魂的任何處罰,因為按照教會法的 ... 於 www.christianstudy.com -

#47.【改革通】宗教改革──馬丁.路德

繪◎保羅‧考克斯(Paul Cox) 譯◎Ruth. 一五一七年十月三十一日這一天,發生了石破天驚的事!馬丁‧路德將反對天主教販賣贖罪券的意見寫成《九十五條 ... 於 tcnn.org.tw -

#48.課題

讓學生明白宗教改革的背贖罪券的由來 ... 馬丁路德. 慈運理- 主要倡導者. 額爾文. 宗教改革. 基督教從天主教中分裂 ... 贖罪券是指教會赦免人的罪以交換人對教會的. 於 www.edb.gov.hk -

#49.【書摘】光與黑暗的一千年:中世紀思潮、大航海與現代歐洲的 ...

馬丁 .路德的革命一四八三年十一月,馬丁.路德出生在莫赫拉(Mohra)的 ... 然而,路德對贖罪券代理人的反應並不像我們從歷史上了解的那樣堅決——他 ... 於 voicettank.org -

#50.德國馬丁路德改教運動

如果因購買贖罪券而失去對神的畏懼,那麼贖罪便成了最有害的東西。 50. 必須訓示基督徒,假若教皇得知贖罪券兜售者的勒索行為,他寧肯將聖彼得教堂焚為灰燼, ... 於 www.lrip.org -

#51.庶民如撒旦」: 馬丁路德宗教改革運動中之政治觀

西元一五一七年十月三十一日馬丁路德在薩克森選侯教堂(Wittenberg Castle. Church)大門所張貼的〈有關贖罪券辯論之邀請〉(Invitation to Disputation on the. Power and ... 於 ntupsr.s3.amazonaws.com -

#52.2.德國著名法學家耶林在其著作《羅馬法精神》一書中,對 ...

事一定不能拒絕——就是奉獻金錢給教會,不管是捐獻十一稅、購買贖罪券, ... 【資料出處:陳思賢,「君王似神祇,庶民如撒旦」:馬丁路德宗教改革運動中之政治觀〉,《政治科學 ... 於 www.mlsh.tp.edu.tw -

#53.贖罪券:簡介,起源,變質,消亡

基督教士販賣贖罪券,是西歐中世紀時特有的現象。1313年天主教會開始在歐洲兜售 ... 贖罪券變質為教會搜刮錢財的工具,引起了宗教人士及百姓的不滿,馬丁·路德寫成九十 ... 於 www.newton.com.tw -

#54.路德的《圣经》权威之争与德国社会动乱

马丁 ・ 路德《九十五条论纲》的中心内容是反对罗马教廷出售赎罪券,. 认为只有上帝有权赦免人的罪, 赎罪券只能赎得教会施加的惩罚; 真正悔. 於 www.globethics.net -

#55.電影<馬丁路德>--做那更大的事- 葛莉絲- 信仰與生活

(哥林多前書13章3節)銷售贖罪券的神職人員效忠教宗、效忠教堂、效忠業績,這樣的效忠甚至叫他焚燒自己!正與路德的講道形成強烈對比的張力:「就算魔鬼在你面前控告你, ... 於 www.pct.org.tw -

#56.教会历史系列十六宗教改革的催化剂:马丁路德与《九十五条 ...

“赎罪券“这个名词,是不明白天主教的神学论述,混淆了罪与罚。圣经清楚指出,耶稣基督是我们的“赎罪祭”(罗八3;来十12) ... 於 www.zgggz.com -

#57.馬丁路德95條論綱Disputatio pro declaratione ... - 創作大廳

然而,和神的恩典及十字架的虔誠相比,贖罪券實際上是最微不足道的。 主教和神父們一定要畢恭畢敬地接納教皇的赦罪特使。 但他們更要使自己的眼睛和耳朵 ... 於 home.gamer.com.tw -

#58.這是我的立場——馬丁•路德-- [1521年4月18日]

僅僅在三年前,馬丁•路德還只是奥古斯丁修會一名默默無聞的修士,在德國一所不起眼 ... 路德因羅馬天主教販賣贖罪券(即所謂“天國的門票”)而憤慨,於是在威登堡教堂的 ... 於 www.kairosjournal.org -

#59.紀念宗教改革(唐崇榮) - RTV改革宗電視台

教會透過販售贖罪券籌措建堂經費,此舉讓馬丁路德寫下《九十五條論綱》(Ninety-five Theses)釘在威登堡(Wittenberg)教堂的門上,將他反對的理由昭 ... 於 rtv.org.tw -

#60.贖罪券 - 百科知識中文網

基督教士販賣贖罪券,是西歐中世紀時特有的現象。1313年天主教會開始在歐洲兜售 ... 贖罪券變質為教會搜刮錢財的工具,引起了宗教人士及百姓的不滿,馬丁·路德寫成九十 ... 於 www.jendow.com.tw -

#61.中世紀的贖罪券(indulgence) - WTFM 風林火山教科武組織

馬丁 路德95條論綱36條: 真誠悔過的基督徒,就是不購買贖罪券,也能夠獲得全面免除罪罰的權利。 贖罪券(indulgence)的來源,是由於歐洲中世紀的羅馬 ... 於 wtfm.exblog.jp -

#62.教會歷史(14)~馬丁路德(2) - 一起來讀經

馬丁 路德的宗教改革導火線,是針對中世紀的贖罪券,所以我們現在先來看看,中世紀天主教的贖罪觀。 1.贖罪觀----道德可彌補罪行. 天主教的經驗哲學認為: ... 於 ha32.pixnet.net -

#63.一個大學教授,宣布反對購買贖罪券,引發宗教改革,馬丁路德

編者按:中世紀的羅馬教廷虛偽和貪婪,千方百計搜刮民間財富,用來滿足自己的奢華生活,這引起了廣大信徒的不滿。基督教義中的原罪基督教認為人類從 ... 於 kknews.cc -

#64.馬丁路德:我是神學博士,贖罪券是騙人的!竟掀起宗教改革 ...

我們知道,歐洲的宗教改革打破了傳統基督教思想對人們精神的禁錮,天主教會對政治、經濟的影響力進一步削弱,有力推動了歐洲文明歷史的發展程序。 於 www.gushiciku.cn -

#65.教會異見生還者: 路德改教30問| 誠品線上

教會異見生還者: 路德改教30問:宗教改革之所以成功,全靠馬丁路德一早立心創立「新教」?宗教改革只因「贖罪券」而起?路德是天主教的千古敵人?路德將「贖罪券」的 ... 於 www.eslite.com -

#66.改教500年後的今天,你還在買贖罪券?

研究改教歷史、改教神學的權威學者溫格爾博士,特別在宗教改革500周年的時刻,首度應邀來台,帶領今日教會重新解碼馬丁路德(Martin Luther)的95條論綱。 於 www.taiwanbible.com -

#67.好不容易騙大家買贖罪券結果馬丁路德跑出來嘴十六世紀的 ...

亞洲最大梗圖專門網站。提供每日有趣梗圖,還有超多梗圖產生器讓你輕鬆玩! 於 memes.tw -

#68.被《羅馬書》感動的馬丁•路德(1483至1546年)

被《羅馬書》感動的馬丁•路德(1483至1546年),日後發起了為人熟知的宗教改革運動。 ... 出售贖罪券和貪戀物質財富的問題,希望能達至動搖當代宗教行為基礎的效果。 於 www.chinesebible.org.hk -

#69.马丁·路德改变了什么

马丁 路德发现这样的说法与作法完全不能见容于圣经与理性。赎罪券的买卖鼓励了处于罪恶中的人,不去思想基督,不去祈求上帝的饶恕。就这一点,路德的神学与天主教会的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#70.馬丁路德今天說了什麼?

本書詳細探討贖罪券的來龍去脈,例如有了贖罪券不是不用悔改,而是縮短停留在煉獄的時間。但本書更精華的部分在於詳述路德重新發現福音的前因後果。 路德 ... 於 www.fhl.net -

#71.陈浩武:马丁·路德为何发动宗教改革

据说马丁·路德到罗马城去给教皇汇报工作,看到罗马城妓女多如牛毛,深深感到失望和愤怒。 三是出售赎罪券敛财,亵渎信仰。 罗马教廷要维持这种纸醉金迷的 ... 於 www.aisixiang.com -

#72.馬丁路德改教五百年週年

當時教會修士沒有要重新創立新教的意圖,只是看見教會為了財政,使用「贖罪券」,完全錯用聖經救贖的恩典,教會神職人員生活敗壞,信徒無法讀神的話語, ... 於 www.chupeivictory.tw -

#73.馬丁路德

西元1517 年,教廷為了籌款興建羅馬的聖彼得大教堂,發售「大赦(贖罪券)」,馬丁路德不滿教廷的斂財意圖,故在威登堡的教堂大門上,張貼「九十五條論綱」。 於 www.ehanlin.com.tw -

#74.九十五篇論文Ninety Five Theses: 最新的百科全書

《關於贖罪券的權力和有效性的95 篇論文或爭議》是由時任德國維滕貝格大學道德神學教授馬丁·路德於1517 年撰寫的一份學術爭議命題清單。這篇論文被認為追溯了新教改革 ... 於 academic-accelerator.com -

#75.贖罪券的優惠價格- 飛比2023年07月比價推薦

Itonowa 輪/《寫給兒童的世界歷史(11)》贖罪券無敵艦隊小魯兒童叢書|天衛文化 ... 連線代購]汎用免罪符贖罪券馬丁路德大激怒藤原浩一. 於 feebee.com.tw -

#76.馬丁路德的「九十五條論綱」、「論罪得赦免論綱」

贖罪券 既不能助你逃脫那些至於死的罪,也無法讓你獲得永生。然而教會宣稱贖罪券可以縮短你在煉獄受苦的時日。買了贖罪券,神父指定你做的善工要照做 ... 於 www.chinesebible.org.tw -

#77.贖罪卷 - 大蕃薯的部落格

一、 贖罪卷(letter of indulgence)的濫用是馬丁路德對當時天主教會之種種不義當中批判最力的一點。因此,贖罪卷也成了十六世紀宗教改革的直接導火線 ... 於 wjs05160516.pixnet.net -

#78.認識聖經聖經如何成書馬丁路德

馬丁 路德(Martin Luther, 1483-1546),出生於艾斯萊本(Eisleben,位於現今的德國境內)。他在1517年發動宗教改革,在教堂門前貼出《九十五條論綱》,全名《關於贖罪券 ... 於 www.translatebible.com -

#79.萬聖節有感幾百年前一頁用錢贖罪史- 香港經濟日報- 報章- 評論

當時教會極需要錢,除了支付日常開支,另一原因是教宗利奧10世(Leo X)籌建羅馬聖伯多祿大教堂,賣「贖罪券」是籌款財路。 16世紀,一位名叫馬丁. 於 paper.hket.com -

#80.【時代講場】... - 時代論壇Christian Times

【時代講場】 羅秉祥:五百年後,華人教會知道馬丁路德當年反對的是甚麼嗎?——論「贖罪券」的錯譯......因此,筆者認為“indulgence... 於 www.facebook.com -

#81.社會科

關鍵字: 馬丁路德、喀爾文教派、英國國教派、贖罪. 券、耶穌會. 【會考考古題介紹】. 1. 「贖罪券……對煉獄裡的靈魂毫無功效,教會所施的懲處僅能及於活人… 於 www.tdvs.ntct.edu.tw -

#82.五百年前的離經叛道,馬丁.路德!

「宗教(教會)改革巨人」馬丁. ... 昔日的聖殿忠僕居然淪落到了以操作近似斂財的「贖罪券」(Indulgence)手段,才能勉強維持會堂的開銷和基本運作… 於 vocus.cc -

#83.九十五条论纲

欧洲宗教改革的发起人马丁·路德就教皇出卖赎罪券问题所写的辩论提纲。又称《关于赎罪券效能的辩论》。 英文名称: Ninety-five Theses. 又称: 《 ... 於 www.zgbk.com -

#84.天主教仍然存在,所以宗教改革失敗了嗎?

祂使信靠者免入地獄,得進天堂。 馬丁路德的《九十五條論綱》所批判贖罪券的重點,不在於贖罪券的社會危害 ... 於 production.lifejiezou.com -

#85.威登堡Wittenburg

馬丁 路德、墨蘭頓(Melanchthon)曾在這裡工作。 ... 路德批評腓勒德力的「大赦」事宜,頗為選侯所不滿,因他靠贖罪券這一筆收入,用以維持城堡教會和大學的費用。 於 www.equiptoserve.org -

#86.關於馬丁路德你可能不知道的10件事

馬丁 ·路德(德語:Martin Luther,1483年11月10日-1546年2月18日),德意志 ... 1517年,路德在維滕貝格諸聖堂門前貼出了《關於贖罪券效能的辯論》( ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#87.贖罪券是侵蝕基督徒對上帝的信,啓動了歐洲宗教改革的大戲

馬丁 從小生活的環境裡,村民都信仰天主教,並且很多非常虔誠。馬丁·路德在愛爾福大學畢業,根據他父親的要求,他應該繼續攻讀法律,就業前景比較理想。 於 ppfocus.com -

#88.宗教改革500周年︱“赎罪券”如何成为众矢之的

连马丁·路德自己都没想到,这竟成了引发德国宗教改革运动的导火索——起初他所质疑的,就像九十五条论纲的正式名称那样,只是“关于赎罪券效能的辩论”而已。 於 m.thepaper.cn -

#89.在14世纪开始就有赎罪券了,那么在马丁路德之前是否 ...

马丁 ·路德并不是众多欧洲基督教神学家中的一缕清丝,或者欧洲天主教世界里的平地 ... 某些时候对于地方上教会擅自兜售赎罪券的行为罗马也无能为力,卜尼法斯八世还是 ... 於 www.zhihu.com -

#90.辭典檢視[馬丁路得: ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥㄌㄨˋ ㄉㄜˊ]

人名。(西元1488~1546)十六世紀德國宗教改革運動者,基督教路德教派的創始人,生於德國薩克森,因教會腐敗,極力倡導改革。西元一五一七年發表抨擊教皇出售贖罪券的 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#91.钉在大门上?关于马丁·路德、九十五条论纲和教堂大门的真相

他挥舞着自己的锤子,开始了后来被称为新教改革的伟大进程。教廷出售赎罪券的行为激怒了这位修士,因为赎罪券承诺说一个人不需要为罪悔改、不需要认罪,就 ... 於 www.tgcchinese.org -

#92.马丁·路德| 刺客信条中文维基 - Assassin's Creed Wiki

... 在這篇布告中,他駁斥了可以用贖罪券從罪中得到赦免的說法。他被教皇利奧十世逐出教會,並被譴責為不法之徒。 據說馬丁·路德曾經在聖斯特凡諾教堂中舉辦過彌撒。… 於 assassinscreed.fandom.com -

#93.欧洲天主教怎么分裂的?是这个德国教士干的,德国人至今为 ...

如果基督徒不愿意购买赎罪券,那么他们在死后将进入炼狱和地狱,受到百般 ... 在罗马,马丁·路德见到了教皇和教士们的奢侈,却看不见他们对民众的一丝 ... 於 www.163.com -

#94.【如何撼動整個歐洲?路德馬丁,九十五條。】來 ...

為了反對帖次勒(Tetzel)在威登堡販售贖罪券斂財的無恥行徑,路德將《九十五條》釘在威登堡教堂的大門上,邀請各界在贖罪券的買賣、教皇赦罪的權柄、以及教會的寶庫等 ... 於 www.luke54.org -

#95.馬丁路德桌邊談話 - 校園書房出版社

1517年因反對贖罪券,馬丁路德把他的96條論綱釘在威登堡(Wittenberg)教會大門上,之後啟動了一場翻天覆地的教會改革運動,歷史上稱之為宗教改革。 看更多 收回. 目錄. 於 shop.campus.org.tw