農藥行的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪明道寫的 等路(博客來獨家簽名版) 和楊富閔的 我的媽媽欠栽培:解嚴後臺灣囝仔心靈小史2(增訂新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站龍肚農藥行 - 台灣公司情報網也說明:龍肚農藥行,統一編號:38717026,公司所在地:高雄市美濃區龍東街61號1樓,代表人姓名:蕭文富,OpenData(1)

這兩本書分別來自九歌 和九歌所出版 。

國立成功大學 建築學系 陳世明所指導 何星瑩的 農民共學機制的建構與運作-以光合菌農民共學社群的發展為例 (2019),提出農藥行關鍵因素是什麼,來自於鄉村發展、農業推廣、永續農業、農民、學習型組織。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 食品安全與風險管理研究所 凌明沛所指導 郭柔佑的 臺灣素食族群攝入食品防腐劑與農藥之暴露調查與風險評估 (2018),提出因為有 素食族群、素食外食族群、食品防腐劑、農藥殘留、雙份飯研究、食品安全風險評估的重點而找出了 農藥行的解答。

最後網站华晨宇亮相李宁悟·行主题大秀,代言品牌登顶营销热度周榜第 ...則補充:今日,华晨宇亮相李宁2021悟·行主题大秀,简单的蓝色毛线帽搭配白色羽绒服,即简约时髦, ... 【技术】22种常用农药速查表,告诉你农药该怎么打!

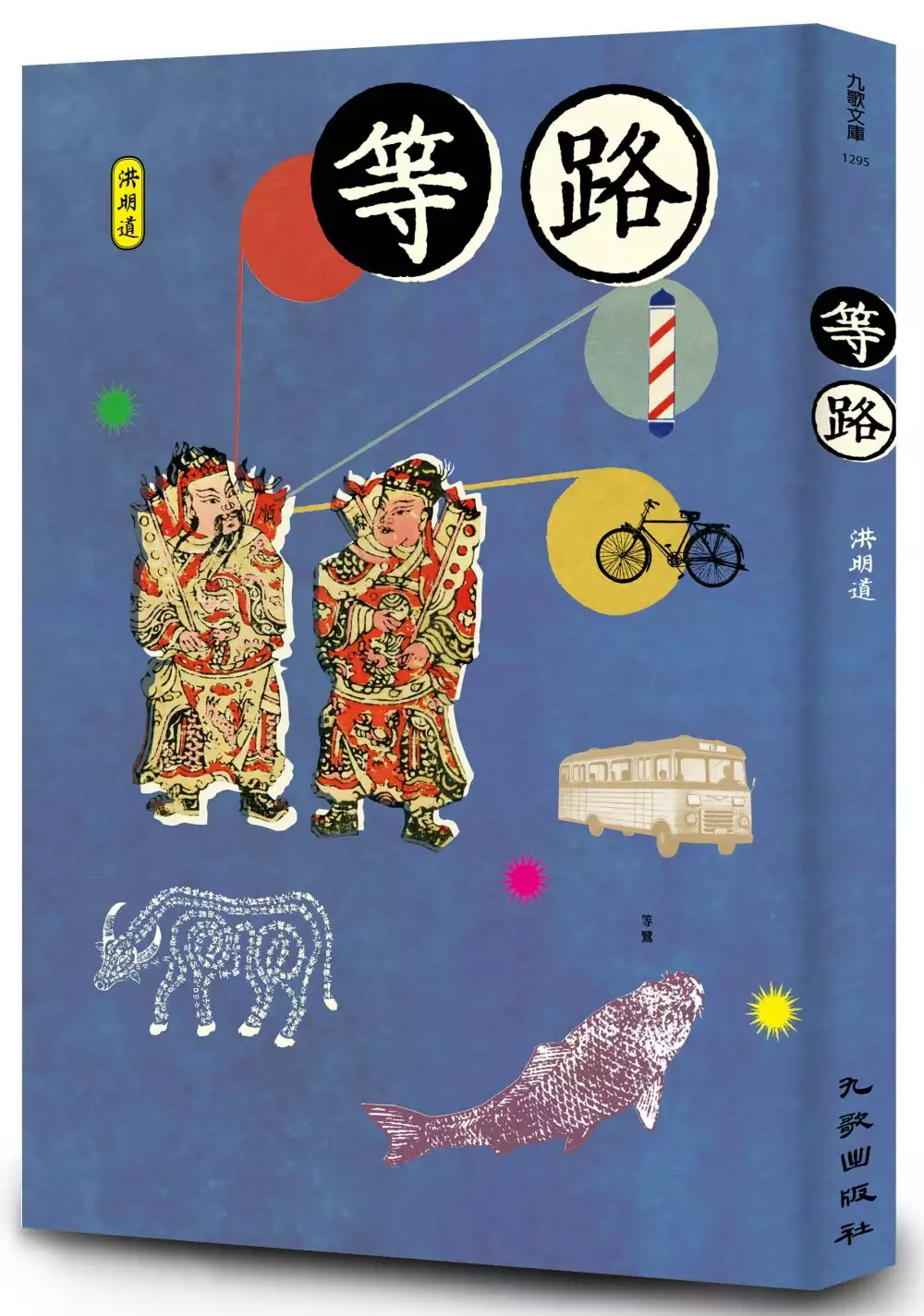

等路(博客來獨家簽名版)

為了解決農藥行 的問題,作者洪明道 這樣論述:

朱宥勳 專文導讀 蔡素芬、楊佳嫻 熱愛推薦 他深厚的台語文基底,在小說當中不擇地而出,使之完美融合了華語的行文,而不再是一種需要放入引號的「飛白」修辭,也遠遠把僅能在對白中點綴性地用幾個台語詞彙的大部分創作者甩在後頭。除此之外,他也擅長柔化情節之間的焊接處,使小說能處理複雜的時空跳躍而不顯突兀。而我最感驚豔的,是他在描寫人物時的精準節制,有許多篇章都寫到了欲言又止、目眶含淚卻又不落下來的精采境地。——朱宥勳 洪明道的小說提供給我們觀看現代農村的角度,無論是依賴漁收、農耕或經商、上班的村人,其哀樂所依,扣合社會變貌,書寫人情,也隱含政治力的侵入,生活觀察非常敏銳成熟;在務求精準使

用台語文的用心下,農村生活景象深刻活現,是年輕一代書寫鄉土極用心又別具風格者。<路竹洪小姐>的緊湊節奏和人情世理的兼顧,更是重挑了閱讀短篇小說的樂趣,畫面與情感,栩栩生動。——蔡素芬 洪明道混合使用華文、台語文與日文,以台南到岡山一帶村庄為背景創作,書寫之時代橫跨終戰到現代,藉由語言混用,營造文字的詩意與氛圍。 九篇短篇小說彼此之間利用相近的物件或象徵連接,並以〈等鷺〉為軸心,前後的小說兩兩相對。開篇的〈改札口〉,用政治受難者家屬的視角描摹白色恐怖,火車上的陌生人讓獨力撫養幼兒的妻子有活下去的力量;〈村長伯的奮鬥〉戲謔地改以與政權合作的村長角度切入,如何開闢更多使鄉村繁榮的馬路。而

堅勇伯在〈等鷺〉中觀察拍攝黑面琵鷺的濕地,終究不敵地方角力,開通了一條媽祖婆指示的道路。這些偏鄉小鎮的人物,被城市延伸過來的鐵路或公路捲入狼狽的滿天風沙,最終有如受困耳聾與家庭的〈路竹洪小姐〉,鼓起不怕謊言的勇氣,穿越命運的改札口,步上懷抱希望的未來之路。 洪明道以深諳鄉土人情世故、素描簿般的寫實風格、自由出入時空的敘事手法,觸碰鄉鎮市井小民略為殘破的靈魂,呈現其悲喜交集的面貌,生動且帶諧趣。街景的細膩描繪,小鄉的遲緩日常,庶民的生活小景,都一一緊扣小說人物騷動的內心。出走是為了追求情感和夢想,更可能是砍掉小鄉生活的鎖鏈,尋找生命的新起點,走出新的出路。 本書特色 ★榮獲二○一八

年高雄市政府文化局書寫高雄出版獎助、文化部青年創作補助。 ★小說圍繞「何為鄉土」的主題,採取不同時間或視角切入,呈現地處邊緣的人物同時順應與反抗的生活。 作者簡介 洪明道 台大醫學系畢業。一九九一年生,原高雄縣人。在小說和病歷中打滾。 創作以小說為主,曾獲二○一七臺南文學獎小說首獎、二○一六打狗鳳邑文學小說首獎及高雄獎、二○一六高雄青年文學獎小說優選、二○一二聯合報文藝營獎小說首獎。通過二○一七文化部青年創作及培力補助、二○一八年高雄市文化局出版補助。 於《秘密讀者》發表多篇評論,其他評論散見於《聯合文學》雜誌、《幼獅文藝》、《表演藝術評論台》。

【推薦序】路就這麼走了過來 朱宥勳 改札口 村長伯的奮鬥 シャツ(襯衫) 虱目魚栽 等鷺 零星 鬧魚仔 代表要退了 路竹洪小姐 推薦序 路就這麼走了過來 朱宥勳 認識洪明道,是在二○一三年辦書評雜誌《秘密讀者》之後的事。說來慚愧,我在某些方面是很閉思(pì-sù)的,即使洪明道因為好幾篇以台語文寫成的書評驚豔了編輯團隊、進而邀請他加入編輯團隊之後,我對他的認識也僅止於工作上的印象。我印象中的他,除了是一位對台灣文學、台語文書寫非常有使命感的評論者,也有著很好的敏銳度,是擁有「真正的文學感覺」

(借用黃錦樹語)的人。 不過我沒想到他會寫小說,而且突然之間就寫完一本了。 乍讀《等路》諸短篇時,會有那麼幾個瞬間,以為自己正在讀的是童偉格式的小鎮畸人故事。殘破的鄉鎮,殘破的社群,殘破的身體,乃至殘破的精神。在這些小鎮裡,總有一條鐵路或公路從城市伸來,把人們吸捲進去,再嚼碎吐回,此後人生便是餘生。如同童偉格〈假日〉裡的名句:「路它怎麼自己沒有了。」 然而,更細一想,我們會發現洪明道其實不是踵步童偉格的,他自有一些獨門的路數。比如他深厚的台語文基底,在小說當中不擇地而出,使之完美融合了華語的行文,而不再是一種需要放入引號的「飛白」修辭,也遠遠把僅能在對白中點綴性地用幾個台語詞

彙的大部分創作者甩在後頭。除此之外,他也擅長柔化情節之間的焊接處,使小說能處理複雜的時空跳躍而不顯突兀。而我最感驚豔的,是他在描寫人物時的精準節制,有許多篇章都寫到了欲言又止、目眶含淚卻又不落下來的精采境地。 比如〈村長伯的奮鬥〉,以略為戲謔的語氣起手,慢慢滑入村長伯的回憶之中。描述和哥哥玩水的一段,稍有經驗的讀者大概都能猜出接下來要發生什麼悲劇了,不料該段結尾話鋒一轉:「這是那一次,那一次阿兄沒有死掉。」兩個短句就讓讀者心跳變速兩次——什麼,沒死?等等,「那一次」又是怎樣?或如〈虱目魚栽〉結尾處的飯局,除了對白底下的潛台詞令人玩味外,散場後父母的反應也各有曲折,尤以母親的淚中含笑最有威

力。而〈等鷺〉堅勇伯身後深濃的地方政治陰影始終未曾現身;〈零星〉裡零存整付(或者該說是零存整「虧」)的父親;〈代表要退了〉房間裡被撕碎的名片;〈路竹洪小姐〉的明知故犯;這些小說都將情感控制在一個將傾未傾,退一步顯得涼薄、進一步失之濫情的精準刻度上。 不同於童偉格,洪明道對他筆下的角色是有多一分溫情的。他們不知不覺被推上了未曾想過的那條路,卻沒有放棄希望。整本書的首尾兩篇,似乎就遙遙地定調了這樣的溫暖——〈改札口〉在火車上的陌生人身上得到過下去的力量,〈路竹洪小姐〉則鼓起了大於謊言的勇氣,穿過了命運的改札口,搭上未來不明的火車。路就這麼走了過來,未來卻也還是要走下去,〈等路〉的結尾說了:那

是祝福的意思。 路竹洪小姐 透中晝。輪胎留下印痕,點仔膠黏著幾隻蒼蠅。 它們聞見地上的狗屎,一時興起跑去吸吮,就黏在上頭了。 「掛號,路竹洪小姐......」郵差大喊。 延平路57號。 延平路57號! 府城和鳳山城半途的一個古老街庄,單線道兩旁的商行、米店並肩排隊。一家一家的種子農藥行生意沒有想像中那麼冷清,種田的人不多了,但仍然有人上門,若以前一樣。 整條街上看民視的阿嬤、曝衣的阿母、滑手機的妹仔都探出頭,她們都是洪小姐,卻遲遲不見信件的主人。 「喂……喂喂,洪小姐!」 洪小姐直面映像管電視,電視框裡有一座層板搭的那卡西舞台,了無變化的水晶球慢速迴旋。 是叫做東南西北的地方台,邀請

各位鄉親父老兄弟姊妹call in來作伴。來自台南的劉小姐身穿菜市牡丹大花布,頭燙寶島曼波大卷髮,扭臀緩緩步上用雲彩紙剪的「為你來唱歌」佈景。珍珠在spotlight底下閃閃發光,她拉了一下頸鏈,清了清喉嚨。 今仔日欲來唱這首,Radio的點歌心情……」黃色楷體如是說。 洪小姐怕吵到睏中晝的阿爸,搬了一個小垃圾桶在客廳慢慢磨自己的指甲。桃紅色的夜市塑膠桶張著嘴巴眼看研磨的碎屑就將要掉下來。塑膠袋被碰到,顫抖了一下。 她不時抬頭看螢幕,同步律動,和劉小姐重新連線一起搖擺。 「你敢有咧聽,這个人的……」螢幕上字字被挖空,留下的米飯白,桃紅胭脂逐步吃食那一口一口的飯。 郵差拍打鋁門窗,聲聲催促聲聲喚

洪小姐。整條街的洪小姐都有些心驚,有人打在自家的門上。 是一棟老透天了,鐵捲門、灰騎樓、白石柱、大理石壁面,大哥、大姊、二姊、小妹、阿弟,一張一張的全家福婚紗照都以此為佈景。洪小姐家世不差,祖父母有幾甲田地租人種作,儉一寡錢予阿爸去讀日本冊。再回來的時候,已是新時代,新時代,於是在此造新厝。那時候是自己募工人找材料起造的,阿爸相當前衛,面道路的那一側只用落地玻璃門。晚飯後散步經過,可以很輕易的瞥見洪小姐和她爸一起看的八點檔。但郵差先生只能看著洪小姐磨指甲,在門廊三讀宣布到郵局招領。 歌畢,觀眾起身鼓掌,啪啪啪,每一下打的都是落空的爆米香,洪小姐正好現此時轉頭過去...... 現在整條街都知道洪

小姐有秘密信件。

農藥行進入發燒排行的影片

種過蒜苗的朋友常會遇到葉子變黃的問題,這是一種病,通常土壤太濕、太乾造成根部受傷時就很容易會有這種問題,去找農藥行老闆就會拿殺菌農藥讓你用,若不想使用農藥自己就必須對根源有些了解。不論是什麼植物只要會生病,多半和【根】有關係,根是植物儲存養分和抗體的場所,根受傷就很容易生病,不想讓植物生病就要保護好植物的根,再搭配一些植物的益菌來保護植物,用這些方法達到不用農藥也可以種好植物。

農民共學機制的建構與運作-以光合菌農民共學社群的發展為例

為了解決農藥行 的問題,作者何星瑩 這樣論述:

農業生產端的永續經營因影響農村人口生計、生活品質、具觀光效益的地景,為台灣鄉村地區發展的重要議題之一。然而,受限於削弱農民主體性的知識推廣體系和斷裂的農村社會人際網絡這兩個分屬技術面和社會面的困境,農民不易轉型永續農業的生產方式。本研究因此聚焦於協助農民改變生產方式的機制,探討由內、外部助長者組成的助長系統,如何建構以農民為主體且採用集體方式進行知識與技術學習的農民共學機制。光合菌農民共學社群由上過光合菌訓練班的農民組成,讓他們以集體的方式在課後繼續學習這支微生物資材的培養和應用技術,推動農民轉型永續農業生產方式。本研究以參與觀察、資料蒐集與訪談的方式,研究2018至2019年成立的多個光合

菌農民共學社群,以及自共學社群衍生的合作行為與組織活動。在行動者方面,關注作為社群成員的農民、提供微生物技術的專家、協助社群經營的輔導團隊3者彼此的關係與各自在助長系統中扮演的角色。本研究透過與兩困境相關的農民自主學習、知識生活化、群體意識三面向來分析農民共學機制的運作及影響,發現:一、共學機制的啟動源於(1)外部助長者將課程的內容及時間、空間調整成符合與接近農民的日常生活及工作情境,拉近微生物專家和農民的領域落差、專家與常民的知識落差;(2)外部助長者和專家對於農民的學習採取主動性作為,並長期接受即時諮詢。後者讓農民共學社群有別於農政單位訓練課程的課後聯繫社群。二、共學機制由內、外部助長者以

建立社群內外關係與凝聚感情、示範公開分享、知識管理、實體分享活動4項包含線上及線下的作為協助建構,而內部助長者是透過外部助長者對於農民的輔助引導或賦予角色被培育出來。共學機制的發展特質有(1)發展初期以外部助長者為主並培育潛在助長者(2)發展後期有內部助長者分擔助長任務,農民展現更多自主性(3)衍生的合作行動與組織活動協助內、外部助長者成長。三、共學機制以促成農民知識與技術交流、分享、共同問題解決為基礎,協助農民個人進行知識生活化並促成農民與專家的知識共創,並進一步讓農民成為知識創造者和農村中的知識傳遞者,創造不同於透過農藥行和資材商的知識傳遞路徑。此外,參與自共學機制衍生合作行動與組織活動的

農民,發展出跨農業部門、年齡層的群體意識。由於本研究將光合菌農民共學社群視為整體來討論發展情形,且農民共學機制有偏向分享技術的正面影響、缺少較具說服力的比較試驗等闕漏,以及研究訪談對象以積極參與社群的農民為主,因此研究者認為共學社群的後續研究可以由深度研究個別社群,和阻礙共學機制的因素兩方向著手。此外,2020年後共學社群發展出依生產類別重組的社群,也是可以關注的方向。

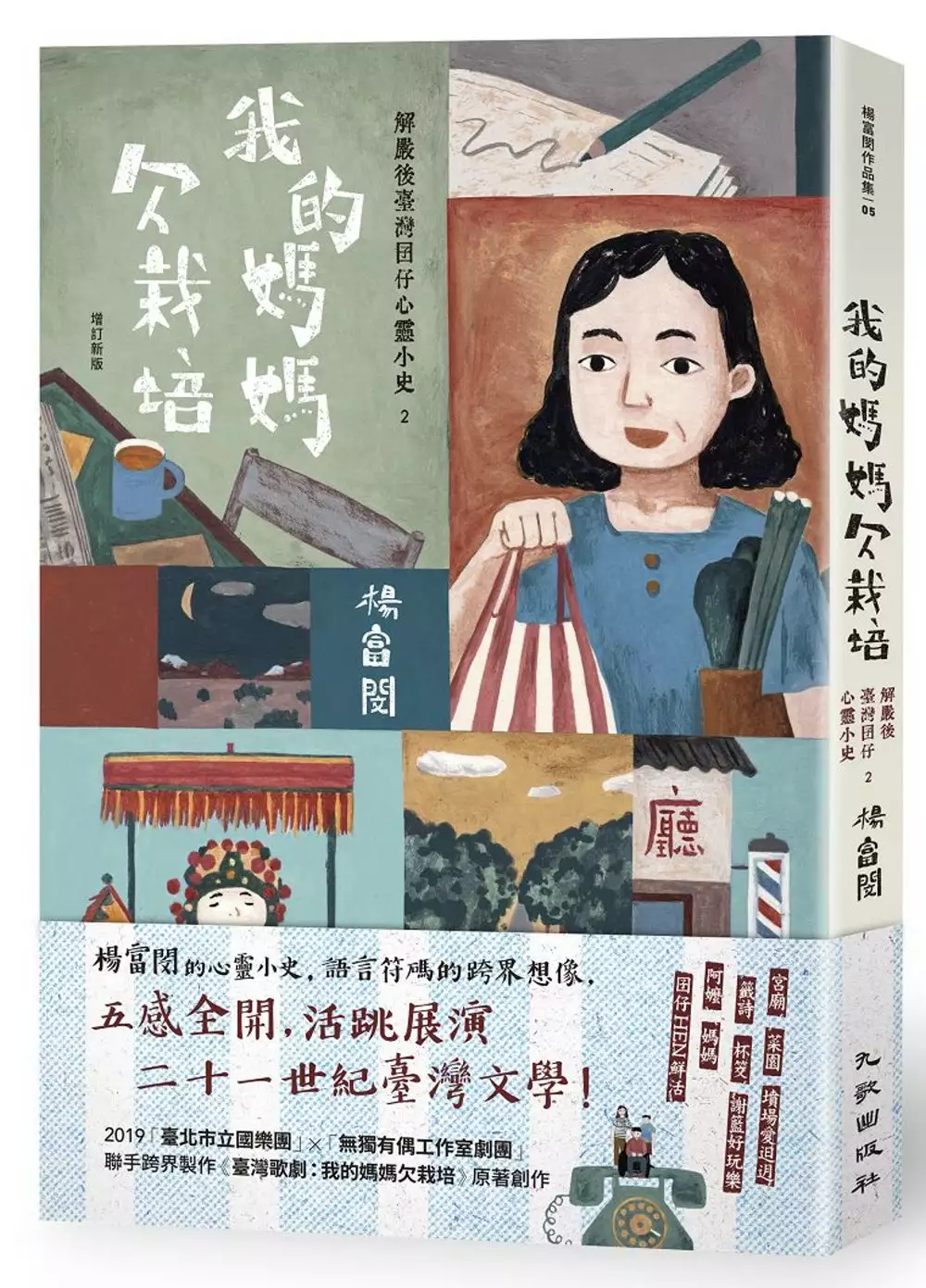

我的媽媽欠栽培:解嚴後臺灣囝仔心靈小史2(增訂新版)

為了解決農藥行 的問題,作者楊富閔 這樣論述:

‧文字作品屢獲改編,2014「臺北國際書展大獎」入圍作品。 ‧2019「臺北市立國樂團」x「無獨有偶工作室劇團」聯手跨界製作《臺灣歌劇:我的媽媽欠栽培》原著創作。 ‧楊富閔的心靈小史,語言符碼的跨界想像,看見文學與音樂、文學與偶劇、文學與「文學」的轉譯交錯。五感全開,活跳展演二十一世紀有聲的文學! 阿嬤的過去式、媽媽的未來式,成就了楊富閔的寫作進行式。 青春的自我,老去的故鄉,流轉而出解嚴後臺灣囝仔的心靈小史。 電子雞、《漢聲小百科》、巴斯克林……楊富閔回憶童年的成長,那些有滋有味教人反覆咀嚼的昔日美好,在城鄉風景和人倫關係的劇烈變動中,似乎也隨著遠逝的歲月而漸行模糊了起來

。 楊富閔以母親為軸心的念想溢於言表。他說蜈蚣陣是自己最心愛的民俗陣頭,「因為是母親緊牽我的手,滿身大汗陪我完成的祈福儀式」。他寫媽媽考到駕照,「我慶幸母親無照駕駛小鄉村長達三十年的紀錄可以了結」,但還是開心不起來,因為媽媽「前些年出了次車禍,理由是她車速給放太慢,綠燈過到路中央紅燈就亮了。」;也寫父母爭執後,媽媽騎機車疾行而去,「可經驗告訴我──母親很快會折回,且會靦腆地說:『北勢洲橋頭,有警察仔佇咧閘。』」警察未必如此勤勞,出了大內便無處可去的母親,總知道如何拿捏情緒的界線。 楊富閔開創了新鄉土的書寫形式,他通過各種玩耍經驗或研究現場所接觸到的雜什文獻,重新鏈接大內農村的日常記

憶。那些生活中必得納入走踏範圍的亭仔腳、寺廟、理髮廳、果園、安親班……等,都是楊富閔銜接鄉村和都市的象徵符碼。一個身影一個腳印,楊富閔走出故鄉,也踏踩出神秘的人類學路線。他反思自我與故鄉的關係,除了真摯的情感,更具備了知性的思智,以及「想為故鄉做點事」的責任擔當,回頭卻發現故鄉原來是偏鄉…… 年輕的臺灣囝仔楊富閔,在書桌上遊走出自己的故鄉,並透過故鄉情事的描摹、記憶與撰述,從認識臺南到認識臺灣,進而追索個人的心靈地圖。「寫成一個老作家。」是楊富閔的自我期許,也是臺灣文學對這位「大內」高手的冀盼。 【徐至宏封面插畫創作概念】 最初接觸到富閔的作品,是在看到電視上的花甲男孩,當時

被故事中媽媽與花甲,奶奶與家人之間的牽絆感動得濕了好幾次眼框。這次難得有了機會為作者繪製插圖,我覺得作者的書就像是個記憶拼圖,無論是《我的媽媽欠栽培》或是《為阿嬤做傻事》,在閱讀的當下,都像是直接走進了作者所拼貼出的大內的故鄉,那樣深刻的兒時記憶,看著看著,也令人想起自己的童年。看著一棟老宅,一張桌子或是聯絡簿所勾勒出的種種回憶,一個個如同記憶拼圖的物件,慢慢地拼出每個七年級生們也曾生活過的場景,有些已經模糊的、被歲月堆疊的生活一幕一幕又重映在眼前。 本書特色 ★二○一九「臺北市立國樂團」x「無獨有偶工作室劇團」跨界製作──《臺灣歌劇:我的媽媽欠栽培》原著作品。 ★特收錄依

書中篇章繪製而成的漫畫,以不同的方式呈現楊富閔的大內鄉情。 ★最年輕的中國時報人間副刊三少四壯集專欄作者,最受期待的文壇新生代的散文集。 ★本書入圍二○一四年臺北國際書展大獎。 ★王德威、向陽、汪其楣、李渝、季季、周芬伶、洪淑苓、柯慶明、封德屏、郝譽翔、張輝誠、游源鏗、賴清德、鍾怡雯等人誠摯推薦。

臺灣素食族群攝入食品防腐劑與農藥之暴露調查與風險評估

為了解決農藥行 的問題,作者郭柔佑 這樣論述:

根據食品工業發展研究所於2016年統計,臺灣人口中約有250萬人吃素且人數逐年上升,又因臺灣社會風氣與工作繁忙等因素,國人外食比例也逐年上升,因此本研究探討臺灣素食族群經膳食攝入食品防腐劑與農藥之健康風險,以及特別針對素食外食族群評估攝入食品防腐劑之健康風險。素食族群以雙份飯研究(Duplicate Diet Study)蒐集受試者連續三天包括平日與假日攝食的所有食物,包含三餐與餐間零食飲料等食物,作為膳食樣品,並記錄攝食量數據,評估素食族群攝入食品防腐劑與農藥之健康風險。另外,素食外食族群則根據飲食習慣建立食品防腐劑代表性食品清單,至素食食品批發零售行進行採樣,作為素食外食族群膳食樣品,評

估素食外食族群攝入食品防腐劑之健康風險。素食族群雙份飯研究樣品中食品防腐劑檢出結果顯示,苯甲酸(Benzoic Acid)檢出率高於己二烯酸(Sorbic Acid),而去水醋酸(Dehydroacetic Acid)、對羥基苯甲酸(Phydroxybenzoic Acid)、及水楊酸(Salicylic Acid)皆未檢出,同時檢出苯甲酸與己二烯酸之食品類別有豆乾製品類(0.16 g/kg與0.06 g/kg)、其他黃豆蛋白質製品類(0.09 g/kg與0.03 g/kg)、及醃漬蔬菜類(0.2 g/kg與0.06 g/kg);農藥殘留檢出結果發現醃漬蔬菜類檢出芬普尼(Fipronil)濃度

(0.003 ppm)高於農藥殘留容許量標準(0.001 ppm)規定。由素食食品批發零售行購得素食原料推估素食外食族群樣品,結果顯示豆乾製品(0.14 g/kg)與醃漬蔬菜類(0.57 g/kg)檢出苯甲酸,於烘焙製品類(0.08 g/kg)檢出己二烯酸,雖有檢出但皆未超過食品添加物使用範圍及限量暨規格標準,另外去水醋酸、對羥基苯甲酸、及水楊酸皆未檢出。食品安全風險評估結果顯示,素食族群攝入苯甲酸、己二烯酸、及農藥之風險分別為13.2%ADI、2.4%ADI、及24.32%ADI,皆為可接受風險;素食外食族群攝入苯甲酸與己二烯酸之風險分別為38.21%ADI與3.09%ADI,亦為可接受風險

。雖然風險皆在可接受範圍內,但素食族群攝入苯甲酸與農藥之風險高於國際食品法典委員會(Codex Alimentarius Commission, CODEX)建議警戒標準值10%ADI,建議未來可優先從貢獻度較高之食品類別進行調查,如其他黃豆蛋白質製品類與醃漬蔬菜類等,且應於未來持續關注素食族群芬普尼之暴露情形。值得注意的是素食外食族群攝入苯甲酸之風險高於素食族群,且高於10%ADI,需優先關注,並建議針對醃漬蔬菜類與豆乾製品類追蹤調查。

農藥行的網路口碑排行榜

-

#1.請問台北地區哪裡有在賣農藥的呢? - 臺南市

林口鄉林口路47號竹林種苗花卉農藥行8601-2080 迪化街1段225號隆豐農產資材行2557-5616建國南路高架橋下建國假日花市雙溪鄉大同路17號瑞芳農會2493-1021貢寮鄉朝陽街52 ... 於 uwi1014511.pixnet.net -

#2.哪些蔬果農藥殘留最少?前15排行曝光第1名竟是它

多吃蔬果有益身體健康,不過許多人擔心連農藥也一起吃下肚,營養師高敏敏列出15款農藥殘留最少的蔬果排行,結果一般認為較難清洗的玉米、青花菜、 ... 於 www.chinatimes.com -

#3.龍肚農藥行 - 台灣公司情報網

龍肚農藥行,統一編號:38717026,公司所在地:高雄市美濃區龍東街61號1樓,代表人姓名:蕭文富,OpenData(1) 於 www.twfile.com -

#4.华晨宇亮相李宁悟·行主题大秀,代言品牌登顶营销热度周榜第 ...

今日,华晨宇亮相李宁2021悟·行主题大秀,简单的蓝色毛线帽搭配白色羽绒服,即简约时髦, ... 【技术】22种常用农药速查表,告诉你农药该怎么打! 於 sunnews.cc -

#5.永裕農藥行

永裕農藥行 038882269 花蓮縣玉里鎮中山路二段32號. 這個網頁無法正確載入Google 地圖。 你是這個網站的擁有者嗎? 確定. For development purposes only. 於 demo2.twgov.info -

#6.這間農藥行不賣農藥陳鳳義與青農兄弟們 - 上下游

原本想當農民的陳鳳義,在兼職種花生和水稻時,曾經跌了好大一跤,「每次去農藥行買藥,藥行都給一整組,少說有10罐,結果越噴越多,蟲卻死不了,根本像亂 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#7.蒔越農藥行,是以先正達,大勝,庵原,光華為主批發商零售商/事業 ...

事業通~幫企業”找客戶、拿訂單” 讓您輕鬆來接單,免費廣告刊登-讓客戶主動找上門。 於 tamaha.tw.sayato.com -

#8.农业农村部:继续抢抓秋冬种确保小麦安全越冬 - 上海证券报

农业农村部:继续抢抓秋冬种确保小麦安全越冬,抓好化肥、农药等农资生产储备 ... 更加自觉地践行初心使命,紧密联系三农实际,全面抓好贯彻落实。 於 news.cnstock.com -

#9.廢農藥空瓶及廢玻璃容器回收活動場次加開 - 嘉義市政府環境 ...

嘉義市政府環境保護局與轄內3處單位(盧厝里辦公室、下埤里鎮安宮、長鴻農藥行)協同 ... 因農藥廢容器有農葉殘留問題,無法與一般容器類混和回收,為避免回收混入一般 ... 於 epb.chiayi.gov.tw -

#10.《新竹光臨藝術節》引光邀請走進新竹舊城提取故事 - 工商時報

圖片提供:生活起物googoods design 以布料創作為主的moshimoshi你好事務 ... 粽、會友齋、榮和文具行、錦興金香行、墨池堂、戲棚下、謝綿農藥種子行. 於 ctee.com.tw -

#11.555集-農藥怎麼要

政府推動農作物合理化施肥行之有年,然而據農委會統計,近十年來,台灣每年的農藥使用量,依舊在兩萬多公噸上下。為了要管制農藥使用,農委會預計從明年起,採行「農藥 ... 於 anpanman1024.pixnet.net -

#12.樂農家植保農藥行 - 露天拍賣

我們有實店面.我們有30以上經驗.我們有農藥.環境衛生用藥及種子種苗販賣執照.給您最專業的諮詢.歡迎來店或網路詢問。153個商品販售中. 於 www.ruten.com.tw -

#13.專業及正確的茶葉相關知識與報導— 有記名茶Wang Tea

茶葉大哉問. 茶的知識篇. 茶的農藥篇. 於 wangtea.com.tw -

#14.大順農藥行 - 發現山城

大順農藥行. 3,700 views. Made with Google My Maps. 台中市東勢區豐勢路143號. Terms. 100 m. This map was created by a user. Learn how to create your own. 於 discover5towns.com -

#15.找工作、徵才 - 104人力銀行

源豐農藥行. 台南市善化區,農藥&肥料經銷販售. 員工人數暫不提供,暫無工作機會 · 新世紀農藥行. 桃園市大園區,農藥資材供應商. 員工1人,暫無工作機會 ... 於 www.104.com.tw -

#16.如何有效掌握“4字诀”?洗掉农药安心吃! | 健康| 清洗| 蔬果

很多人不知道,健康出问题其实和“饮食不洁”有很大的关系,特别是蔬果,一定要清洗干净,以免农药和病菌污染身体。有些人舍不得购买有机蔬菜, ... 於 www.ntdtv.com -

#17.農藥都那麼可怕?零檢出勢在必行?食安小知識讓你遠離農藥恐慌

沸沸揚揚的毒茶風暴、賣場蔬果農藥殘留超標,這類的新聞讓大眾聞「農藥」色變, ... 以鹽巴水清洗可以驅趕蔬菜中的寄生蟲,也能夠清除部分硫磺類農藥,試驗證實3%或5% ... 於 pansci.asia -

#18.中信证券:农药景气度持续上行,企业估值待修复 - 手机凤凰网

实拍奇瑞小蚂蚁20万蚁粉款对标宏光MINIEV行吗? 鬼斗车. 27 · 95 ... 於 i.ifeng.com -

#19.[器材] 台北農藥行- 看板Plant - 批踢踢實業坊

真是萬萬沒想到~ 在台北市想買農藥,比買鞭炮還難。 建國我不知道, 台北花市不用找了,只有肥料,其他沒賣。 網路商店不用找了,因為網路不可以賣 ... 於 www.ptt.cc -

#20.老人组团偷菜变老红卫兵劣行遭网诟 - 大纪元

网民除了表达惊讶、揶揄之外,还用黑色幽默表达愤慨并为菜农支招:. Nick Chen在贴文中写道:“立块牌子,(写上)'已喷农药,吃必中毒'。”有 ... 於 www.epochtimes.com -

#21.中藥行茉莉花4種農藥超標| 新聞 - Yahoo奇摩

薰香用茉莉花中藥行當食材. 業者委屈表示,包裝上有寫不得食用,可能是中藥行的問題。 中藥行茉莉花4種農藥超標. 捲動即可顯示後續內容廣告. 於 tw.yahoo.com -

#22.正豐農藥行- 石油化學

正豐農藥行. 商家地址, 台中市豐原區市前路33號. 聯絡電話, 04-25261857. 行動電話. 於 121.com.tw -

#23.植物生病要找誰? 議員:農友迫切需要他

李天生指出,目前農友遇到病蟲害時,大多是求助農藥行老闆,並不是根本解決之道,農友們迫切需要具有專業的「植物醫師」,站在基層第一線協助診斷植物 ... 於 www.nownews.com -

#24.台北市政府興辦士林廿一號公園徵收萬寶公司地上改良物 - 監察院

而以農藥防治植物病蟲害較其他方式快捷有效,又因地狹人稠,實施小面. 積精緻密耕,農民為確保蔬果之收成產量與品質,噴灑農藥乃成為當今農業耕作之一種常見程序。 於 www.cy.gov.tw -

#25.農藥| 竹林種苗 - Wix.com

此網站是使用 .com. 網站幫手設計的。立即用來製作您的網站吧!立即開始 · LOGO1-01.png · 竹林種苗花卉農藥行 · Jhu Lin Seedling. 於 jlseedling.wixsite.com -

#26.全台首創農藥行「安心店家」認證農業首都建構農藥安全銷售網

副縣長施克和指出,縣府多年來為建設安全、追求無毒的永續農業,有賴縣內的農藥行先進與農民朋友默默的耕耘付出,同時透過合理化施肥及安全用藥的推廣,提昇農民的專業 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#27.新竹市地方知識庫寶藏|新興農藥種子行

從前中央路販賣種子的店曾高達二十幾家,今日僅存三、四家,順應時代的變遷,目前留下的種子販售店都開始販售各式改良蔬果幼苗與種子,也提供一些病蟲害諮詢和知識給消費者 ... 於 hccg.culture.tw -

#28.和田農藥行 - 公司登記查詢中心

統一編號, 72364599 複製統編. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 和田農藥行 複製公司名. 資本總額(元), 100,000. 負責人, 李財裕 複製負責人. 登記地址, 看地圖 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#29.大勝農藥行 - 心理健康網

名稱:大勝農藥行. 地址:花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路2段19號1樓. facebook · twitter · plurk. 民眾評論(0) 前往導航. 大勝農藥行 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路2段19號1樓 ... 於 mh.hlshb.gov.tw -

#30.公告資訊 - 衛生福利部食品藥物管理署

一、對象:餐飲業者。 二、期間:自即日生效,停止適用日期由本部另行公告。 公告訂定「餐飲業防疫管理措施 ... 於 www.fda.gov.tw -

#31.義直農藥行

由中藥行轉業到農藥行參加雲林縣青年農民聯誼會雲林縣青年農民生物農藥依植保手冊推薦藥劑溫網室作物有機專用資材無毒性預防資材虎尾鎮三合里4鄰舊部36之2號, Tuku, ... 於 www.facebook.com -

#32.元智師生探訪農業創生與農村遠見

... 問題解決了,自然就沒有農藥汙染,收成的果實更飽滿,安心食用更健康。 ... 隨行還有來自印度的施薩瓦、印尼的安娜思等境外生,一同體驗台灣鄉間 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#33.农业农村部:继续抢抓秋冬种确保小麦安全越冬

农业农村部:继续抢抓秋冬种确保小麦安全越冬,抓好化肥、农药等农资生产储备. ... 更加自觉地践行初心使命,紧密联系三农实际,全面抓好贯彻落实。 於 www.cs.com.cn -

#34.眾友農藥行中和分店 - 雅瑪黃頁網

眾友農藥行中和分店介紹. 農藥,肥料,植物荷爾蒙,植物營養劑,農業資材,銷售,由專業人員提供病蟲害及植物營養診斷咨詢,土壤肥料,栽培管理技術,提供客戶全方位的專業服務, ... 於 www.yamab2b.com -

#35.新峰農藥行 - 凱姿科技股份有限公司

新峰農藥行. TOP. about關於凱姿 · products產品訊息 · store銷售據點 · news最新消息 · contact聯絡我們. KAAZ TECHNOLOGY CO.,LTD.© Copyright All Rights Reserved ... 於 www.kaaztech.com -

#36.擔心買到有農藥殘留的蔬果?專家教你認清4大「農產標章」

農藥 殘留大家都避之唯恐不及,因此「無農藥殘留」和不使用農藥的「有機」蔬果漸漸成為大家買菜時的寵兒,只是當我們走進市場和量販店,看著架上琳瑯滿目的蔬菜水果, ... 於 www.storm.mg -

#37.申辦服務-農藥販賣登記申請 - E政府

但申請人為設立之公司行號,應檢附公司或商業登記證明文件。 二、負責人身分證影本。 三、管理人員身分證明及 ... 於 www.gov.tw -

#38.108年免登記植物保護資材壬酸除草推廣第4階段方案指定販售 ...

農安農藥行南投市民族路343號. 049-2230849. 興農. 南投市. 南投市中興路501號. 049-2232388. 松樹好你旺農業資材行南投縣名間鄉大庄村南田路21之1號. 049-2272852. 於 pesticide.baphiq.gov.tw -

#39.中州餐行系培育產業導向人才學生實習獲肯定 - PeoPo 公民新聞

中州科技大學餐旅商務行銷系李怡穎主任表示,餐行系十分重視學生職涯發展與就業力養成,學校亦全力支持並提供教學 ... 植物醫生解危機農藥減量顧食安. 於 www.peopo.org -

#40.衛生局公布「農藥超標」名單ㄚ頭手搖店在列 - 華視新聞網

三五好友或是獨自享受飲用茶品的樂趣,一直是國人的喜愛,但台北市衛生局近日前往超市、賣場、茶行、飲料店等處,抽驗79件茶葉及花草茶產品有無殘留 ... 於 news.cts.com.tw -

#41.興農股份有限公司

興農以穩重踏實的腳步陪伴農友、回饋社會,營業項目由單一農藥產銷,發展肥料、特用化學品、生物科技、塑膠製品、混凝土製品、食品、超市、家庭用品、精緻農業等, ... 於 www.sinon.com.tw -

#42.新根益種子農藥行 - 工商名錄行銷

新根益種子農藥行. 0222813748. 新北市蘆洲區中央路9巷15號. BESbswy. BESbswy. 相關搜尋. 果樹蔬菜栽培 種苗 農作物栽培 台灣肥料 肥料 種子盆栽 肥料種類 休閒農場 ... 於 www.taiwanlocalyp.com -

#43.71 隆豐農產資材行種德農藥行三好園藝行豐田農藥行

公司(Company) 種德農藥行. TSUN DI AGRICULTURAL CO. 負責人(President) 陳廖美智. M. J. LIAW. 會員代表(Rep). 陳義協. Y. H. CHEN. 於 www.taca.com.tw -

#44.興農供應中心台北 興農農藥販賣地點 | 藥師家

興農農藥販賣地點. 興農供應中心台北. 相關資訊. 興農農藥產品 · 興農農藥供應中心 · 興農農藥經銷商 · 興農農藥行 ... 興農農藥行台北 · 興農供應中心台南 ... 於 pharmknow.com -

#45.正豐農藥行電話號碼06-256-5734 - 台南市農藥品 - 樂趣地圖

於台南市農藥品的正豐農藥行電話號碼:06-256-5734,地址:台南市安南區安中路二段299號,分類:化學工業、農藥品. 於 poi.zhupiter.com -

#46.供銷部- 台北市南港區農會

肥料農藥供銷. 農藥類. 品 名, 售價. 二四地粉, 50. 速透展, 80. 老鼠餅, 100. 丁香油, 120. 好年冬-2kg, 150. 百滅寧, 170. 億力, 150. 福瑞松, 150. 聚乙醛(螺必零) ... 於 www.nkfa.org.tw -

#47.拜耳理想一號店三代傳承的純良農藥行 - 天下雜誌

位於雲林崙背的純良農藥行是第一家拜耳理想店。當時的老闆夫婦曾慶裕和王秀如,只是因為認同拜耳想要建立專業農藥行的理念,不顧長輩的反對, ... 於 www.cw.com.tw -

#48.台灣保健營養食品工業同業公會

「農藥殘留容許量標準」第三條附表一、第四條附表三、第六條附表五草案,業經110年4月7日以衛授食字第1101300266號公告於行政院公報,踐行法規預告程序。 於 www.tfia999.org.tw -

#49.安徽六安金融机构帮助种植业小微主体解决融资难

邮储银行舒城县支行副行长韦敏介绍,2012年底,该行开展农户走访工作, ... 樊浪生说,当时他正在为来年春耕备耕购买种子、农药化肥的资金犯愁,邮储 ... 於 china.huanqiu.com -

#50.許吟隆:實現《巴黎協定》目標須適應與減緩並重前行 - 明報

許吟隆:實現《巴黎協定》目標須適應與減緩並重前行 ... 變暖,中國華北棉鈴蟲大爆發,給華北棉花種植帶來毁滅性的影響,大劑量的農藥使用不僅效果不 ... 於 news.mingpao.com -

#51.中国对进出口食品加严监控,越南调整措施应对出口新规定

为了确保食品卫生安全的要求,中国颁行了GB 2763-2021新版农药残留限量标准,规定564种农药在376种(类)食品中10092项最大残留限量。 於 m.5688.cn -

#52.農藥實名制7月1日上路輔導期至年底

繼去年推動肥料實名制成功後,自今年7月1日起,農委會規定農藥銷售業者須每 ... 7月1日起農藥實名制上路,農藥行需登錄前來購買農藥者的身分證字號。 於 news.ltn.com.tw -

#53.山鎮農藥行 - BIZPO

山鎮農藥行的統一編號是72099115,商品服務類型屬於農藥批發。山鎮農藥行的營業地址在台南市歸仁區大潭里中正南路三段223號. ,商業負責人為林冠佑。 於 tw.bizpo.net -

#54.禾豐農藥行, 代表負責人:張建騂 - 座標物語

禾豐農藥行地址:彰化縣田尾鄉海豐村9鄰中正路3段355號,統編(統一編號):25357049,代表人負責人:張建騂,營業稅籍分類:農藥批發,資本額:50000元,設立日期:2010-06-29, ... 於 costring.com -

#55.嘉泰企業股份有限公司

... 法國Rhone-Poulenec、日本Otsuka、日本Agrokanesho、日本Chisoo Asahi、美國JR Simplot、美國FMC、德國BASF合作獨家代理、銷售、授權開發或代工其農藥肥料產品。 於 www.chia-tai.com.tw -

#56.新社農藥行 - 台灣公司網

新社農藥行,統編:97613053,地址:雲林縣西螺鎮新豐里新社一四二號,負責人:黃國書,翁張來富,翁秀治,翁秀錦,設立日期:072年03月24日,營業項目:國際貿易業,環境用藥零售業, ... 於 www.twincn.com -

#57.简阳植保撑起田野一片“绿” - 防控

这离不开简阳市践行绿色植保理念的努力作为!据简阳市农业农村局植保专家徐文昌介绍,多年以来,简阳市认真贯彻落实《四川省到2020年农药减量控害行动 ... 於 www.sohu.com -

#58.國永農藥行 - 愛埔里生活地圖

營業項目:白米、飼料、肥料及各式農藥,如有蟲災用藥問題,歡迎諮詢... ... 國永農藥行. 國永農藥行. 049-2421246. 南投縣埔里鎮中山路二段278號. 於 ipuli.tw -

#59.『滅蟑王』愛快殺蟲粉劑1kg 殺蟲劑專治跳蚤/蟑螂/螞蟻/白蟻/火 ...

... 還有更多『滅蟑王』愛快殺蟲粉劑1kg 殺蟲劑專治跳蚤/蟑螂/螞蟻/白蟻/火蟻蟑螂藥螞蟻藥農藥行熱銷品相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#60.台北市農藥行相關分類商品服務查詢

愛搜網提供台北市農藥行、 台北農藥行行業分類資訊,歡迎相關企業刊登相關產品或服務資訊。本頁可以尋找農藥行相關的製造商、經銷商、批發商、零售商、賣場或服務提供者 ... 於 www.isearch.com.tw -

#61.辦理主線豐原高架橋臨路側施工作業。 - 交通部高速公路局

... 年11月份下半月起陸續利用日間及夜間離峰時段,封閉國豐路3段東行或西行(豐勢 ... 定植,永久性工程,透水層,農藥,橋墩,樁柱式,樁帽,樁基礎,導坑,無筋混凝土,病害, ... 於 www.freeway.gov.tw -

#62.和美農藥行(清木種子行) - 美食景點- 加料!生活

台灣.彰化縣.永靖鄉. 和美農藥行(清木種子行). 料分:0. 料分:0. 料分:0. 人氣:1431. 消費:--.$. 瀏覽全部圖片. 評論(0). 場所名稱. 和美農藥行(清木種子行). 地址 ... 於 www.garnish.tv -

#63.農藥 - 香港經濟日報hket.com

洗菜時偶然也會發現昆蟲的身影。台灣一名女子近日在超市買菠菜回家後,發現內有一隻螢火蟲,令她相當驚喜,並在網上分享是次罕有經驗。不少網民也認為,這代表菠菜沒加農藥 ... 於 service.hket.com -

#64.好康農藥行×屏東縣枋寮鄉人和村8鄰中華路178巷67號1 ...

好康農藥行統一編號:36751080,地址:屏東縣枋寮鄉人和村8鄰中華路178巷67號1樓,資本額:6000,店家公司狀況:,核准設立日期:2011-01-18. 於 aibee.com.tw -

#65.民豐農藥行 - 客庄券2.0

全部店家(1752) 臺中市(166) 石岡區(13) 購物(5) 民豐農藥行. 民豐農藥行. ME29382454; 臺中市/石岡區; 購物. 支援支付方式: 客庄券. line pay. 台灣Pay. 民豐農藥行. 於 www.hakka500.tw -

#66.實在農藥行- 苏淦平- 张运德

實在農藥行聯絡資料. 地址:雲林縣古坑鄉文化路200號之10. 電話:055262299. 傳真:. 聯絡人:. 類別:. Email:. 網站: http://m.ssqdj.com/company/實在農藥行. 於 m.ssqdj.com -

#67.德林農藥行, 線上商店| 蝦皮購物

請註意※ 1.宅配運送偏遠地區運費需另外計算,偏遠地區請私訊聊聊,請先詢問後再下單。 2.大量出貨100包以上,才有議價空間,20公斤肥料運費真的很貴,50包是沒辦法專車 ... 於 shopee.tw -

#68.敏昌農藥行/負責人:楊紫簧- 永康區

公司名稱:敏昌農藥行·代表人姓名:楊紫簧·公司所在地:臺南市永康區龍潭里龍蜞潭138號·統編:73235308資本總額:3000·公司狀況:歇業·核准設立日期:1972/9/1. 於 gotw101.com -

#69.後村農藥行 - 工商黃頁電話簿

後村農藥行. 類別:農藥 地址:屏東縣萬丹鄉聖賢路430號 電話:087061789. 資料不實錯誤、檢舉反映信箱:[email protected]. 農藥-相關廠商 ... 於 www.adabo4.com -

#70.正農,農藥

經統計石門水庫供水區自4月8日轉為紅燈採行「供五停二」第三階段限水迄今,計實施四輪(28日)「供五停二」措施,總計多增加節水量約493萬噸,而石門水庫供水區自2月26 ... 於 www.taiagr.com.tw -

#71.農藥品牌

興農農藥行-25350931 興農肥料農藥門市,回饋社會。1955年開始,日益成長茁壯, 也將上市性費洛蒙產品,取名「興農」志在振興農業, 農藥, ... 於 www.cloudtree.me -

#72.网络媒体公益行聚焦漳浦、古雷、东山产业发展 - 福建

11月3日,网络媒体“产业发展乡村振兴看漳州”主题公益行宣传活动进入第二天, ... 为了更好地打造维护六鳌地瓜品牌,近年来,六鳌镇严格控制农药化肥的 ... 於 www.fj.chinanews.com -

#73.产融合作推动工业绿色发展行稳致远 - 化工资讯

... 美国畅销药物 FDA药品批准 | FDA药品独占权 | FDA药品专利 | DMF 农药通用名库 | 国家登记农药 | 农药用途 ... 产融合作推动工业绿色发展行稳致远. 於 news.chemnet.com -

#74.农药残留检测仪对食品安全的作用 - 化工仪器网

1.3、预留其他项目检测程序和端口(适应后期现场直接进行额外项目添加),已固化有机磷氨基甲酸酯类农药残留(酶抑制率法提供国标和农业部行标两种计算 ... 於 m.chem17.com -

#75.財旺農藥行 - Line

財旺農藥行深根在地,用心努力為這塊土地打拼,提供客戶優質的產品☆經營理念:用專業的知識,正確輔導農民使用農藥、肥料。降低農民生產成本,提高收成。 於 page.line.me -

#76.慶雲農藥行 - 公司資料庫

慶雲農藥行的公司登記資料. 統一編號, 67700143. 公司名稱, 慶雲農藥行. 負責人, 許惠容. 登記地址, 高雄市鳳山區鳳山第1市場2號(攤鋪位號:農藥5號). 於 alltwcompany.com -

#77.農藥超標!邊境查驗不合格名單日本水蜜桃半年違規3次

食藥署今天(9日)公布本週邊境查驗清單,一共有12項不合格的產品上榜,其中日本出口的水果就有兩項,分別是「鮮水蜜桃」和「鮮草莓」。 於 news.tvbs.com.tw -

#78.穗益農藥行· 李明瑞· 臺南市新化區太平里仁愛街42號

穗益農藥行統一編號為73376783. 代表負責人為李明瑞. 所在地為臺南市新化區太平里仁愛街42號。 於 opengovtw.com -

#79.傳統農藥行引進新科技助農友用藥更精準-大台中新聞- YouTube

台中潭子一家傳統農藥店,開了近60年,最近,店內導入數位放大顯微鏡設備,來協助農友,店家表示,時常碰到農友 ... 於 www.youtube.com -

#80.破紀錄賣偽農藥劣商沒收8100萬 - 蘋果日報

【楊永盛、鮮明╱綜合報導】台中雋農公司涉向中國和印度低價買進偽劣農藥,再轉運第三國換貨櫃將黑心農藥「漂白」,輸回台灣銷給全台農藥行, ... 於 tw.appledaily.com -

#81.林易慧孃-統一農藥行

負責人:林易慧孃·公司名:統一農藥行·統一編號:07993124·公司地址:屏東縣屏東市大連里建豐路三四號一樓·資本額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:1985/9/27. 於 twinc.com.tw -

#82.兆興農藥行(桃園區永安里長春路56號)

兆興農藥行負責人:黃清達在桃園市桃園區永安里長春路56號已有41年4個月成立於1978-03-13統一編號:43647182提供農藥製造業|農藥批發業|農藥零售業. 於 www.bizzword.com -

#83.台北市農藥的搜尋結果 - 黃頁任意門

新鴻企業社. 地址: 台北市中正區汀州路一段222號 統一編號: 81723809. 農益種子農藥行. 地址: 台北市士林區延平北路八段142號2樓 統一編號: 31224069. 豐田農藥行. 於 twypage.com -

#84.適應對中國農產品出口新規定| 經濟 - 華文西貢解放日報

為了確保食品衛生安全的要求,中國頒行了GB 2763-2021新版農藥殘留限量標準,規定564種農藥在376種(類)食品中10092項最大殘留限量。 於 cn.sggp.org.vn -

#85.福壽山農場官方網站

2021-06-20 本場110年度第一期春茶,經送381項農藥檢驗,均未檢出。--Pesticide test report · 更多公告 ... 2021-08-26 [優惠]「藍天白雲、青山綠水」福壽行! 於 www.fushoushan.com.tw -

#86.二林農藥行- 店家介紹 - 中華黃頁

二林農藥行位於彰化縣二林鎮東和里三和街133號的農藥批發、花卉材料、園藝器具零售店家,這裡提供二林農藥行的統編、統一編號、地址、資本額、代表人、統一發票相關 ... 於 m.iyp.com.tw -

#87.農藥行三代傳承,「純良」如何改頭換面與農友搏感情?

「請問你們有賣咖啡嗎?」走進有著大片玻璃落地窗的店面,一個台塑員工急著買咖啡提提神。「沒有耶,我們這裡是農藥行。」老闆好氣又好笑回答。 於 www.agriharvest.tw -

#88.台北在哪買得到年年春? - 花QA

R002 種德農藥行陳義協28950569. R003 三好園藝行王群星26572675 27972502. R004 豐田農藥行李聰哲28918674. R005 永生蘭花材料行劉安立29317430 ... 於 flower.faqs.tw -

#89.眾友農藥行中和分店

農藥,肥料,植物荷爾蒙,植物營養劑,農業資材,銷售,由專業人. 於 1207835950335.tw66.com.tw -

#90.「3沖3洗農藥瓶資源回收保環境」第3梯次巡迴回收活動開始了

此外,農藥廢容器應與其他回收物分開裝袋後,交給清潔隊回收,亦可透過部分農會及農藥行協助回收。 如有活動相關問題,除可上環保署資源回收網(http://recycle.epa.gov.tw) ... 於 enews.epa.gov.tw -

#91.請問一般農藥哪裡買呢? - 農業知識入口網

您好: 所謂的百試達其成分為固殺草(Glufosinate-ammonium)。一般用於萌後非選擇性除草劑購買上一般農藥行皆有販售,農會部分因農會有農會牌固殺草所以百試達相對比較少但是 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#92.盛農農藥行

盛農農藥行農藥管理人員證書:農藥管證字第A02057 號. 農藥:殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、除草劑、殺螺劑、殺鼠劑、植物生長調節劑 ... 於 www.padashop.com -

#93.表1、臺北市農藥販賣業實體店面

臺北市069 大信農產行. 臺北市大同區迪化街一段221 號. 黃榮輝. 臺北市070 農益種子農藥行. 臺北市士林區延平北路八段142 號2 樓. 高威烈. 臺北市111 松山區農會. 於 www-ws.gov.taipei -

#94.「不能設貿易障礙」 陳其邁爭取澳洲支持加入CPTPP - HiNet ...

... 萊豬不等於毒豬,但國民黨汙名化導致人心惶惶,行政治操作之實,反萊豬 ... 當然要遵守國際規範,從農藥殘餘食品增加物比例,都要遵守國際觀飯。 於 times.hinet.net -

#95.眾益農藥行- 統一編號:02896720 - 陳鴻奎| 公司商業資料庫

六合草莓農場. 苗栗縣大湖鄉大湖村一三鄰中正路育英巷二五號, 負責人:陳盛方, 統一編號:88812405. 寶元農藥行. 苗栗縣大湖鄉富興村9鄰八寮灣3-1號, 負責人: ... 於 alltwbiz.com