電影的歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和白睿文的 丑角登場:崔子恩的酷兒影像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站電影與歷史教育——以在臺放映商業片中日本人形象的轉變為 ...也說明:吳競洪,王聲風,電影,歷史教育,商業片,日本人形象,甘世紀以來傳播革命的結果,使得傳統的閱讀習慣受到挑戰,不少論者認為現代社會已經由「閱讀社會」轉變成「視聽社會」 ...

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和釀出版所出版 。

國立政治大學 東亞研究所 鍾延麟所指導 林宸逸的 鄧小平時期的文藝政策及文藝產出 (2021),提出電影的歷史關鍵因素是什麼,來自於改革開放、宣傳政策、文藝管理、文藝體制、文學、電影。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 戲劇學系 陳慧珊所指導 李語萱的 電視劇《俗女養成記》改編之研究 (2021),提出因為有 改編、散文、迷你劇集、《俗女養成記》的重點而找出了 電影的歷史的解答。

最後網站台灣新電影的歷史文化經驗 - 金石堂則補充:書名:台灣新電影的歷史文化經驗| 語言:中文繁體| ISBN:9789576694493 | 出版社:萬象圖書| 作者:陳儒修| 出版日期:1993/12/01 | 類別:藝術設計.

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決電影的歷史 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

電影的歷史進入發燒排行的影片

*本集為與YAHOO TV合作的特別單元。

今年在金球獎上奪下電影戲劇類最佳影片與最佳導演獎,並在第92屆奧斯卡金像獎上風光入圍10項大獎的《1917》,是曾執導《007:空降危機》的英國籍導演-山姆曼德斯的最新電影作品。並網羅了馬克史壯、柯林佛斯、班尼狄克康柏拜區、里查麥登等英國知名演員演出。

電影描述1917年4月的第一次世界大戰,兩位英軍士兵必須穿越危險的無人區,深入絕境,向友軍傳達「取消攻擊」的任務。

電影採用非常驚人的一鏡到底方式,真實呈現了第一次世界大戰的西線戰況,讓觀眾體驗了一場如煉獄般的戰場巡禮。

當然,有關第一次世界大戰的歷史,相信在過去的歷史課本上並沒有太多的詳細介紹。

就讓我們用這部影片,來好好回顧一下《1917》中的第一次世界大戰,還有1917年到底發生了什麼重要事件,讓你在看電影之前,對電影的歷史背景有更深一層認識唷!

你已經看過最新的《1917》了嗎?

都歡迎留言分享與我討論唷!

------------------------------

別忘了隨時關注XXY的影評和活動動態喔!

▶️ 臉書粉絲團:https://www.facebook.com/XXYanimalofvision/

▶️ XXY @Yahoo頁面 https://tw.tv.yahoo.com/xxy/

▶️ IG:xxy_djfishmb

▶️ XXY @方格子 https://vocus.cc/user/@XXY2018

以行動贊助我們持續創作:

▶️ XXY @方格子 https://vocus.cc/user/@XXY2018

#電影解說 #電影 #娛樂

鄧小平時期的文藝政策及文藝產出

為了解決電影的歷史 的問題,作者林宸逸 這樣論述:

1942年毛澤東發表《在延安文藝座談會上的講話》,要求文藝必須為政治服務,此一政治基調自此成為中國共產黨指導文藝活動的最高準則。文藝也因而成為共產黨塑造意識形態和推行政策的重要途徑,毛澤東主政時期的中國大陸,文藝發展就長期受制於中共的政治發展。步入「改革開放」時期,黨國體制的略為鬆動和相對開放的社會環境,為中國大陸的文藝發展形塑不同既往的創作環境,中共也因時制宜地在政策制度上加以調整與創新,以及運用新的宣傳工具與手法。本文以中共相關宣傳政令為經緯,透過中共在文藝管理機構權責的改革、出版及電影製作發行體制的調整、文藝工作者的培育與待遇,兼及針對中國大陸當代文學小說、影像作品產出的內容進行分析,

期以梳理中共在1976年至1992年之間,如何運用文藝作品進行意識形態宣傳的微調與創新過程。

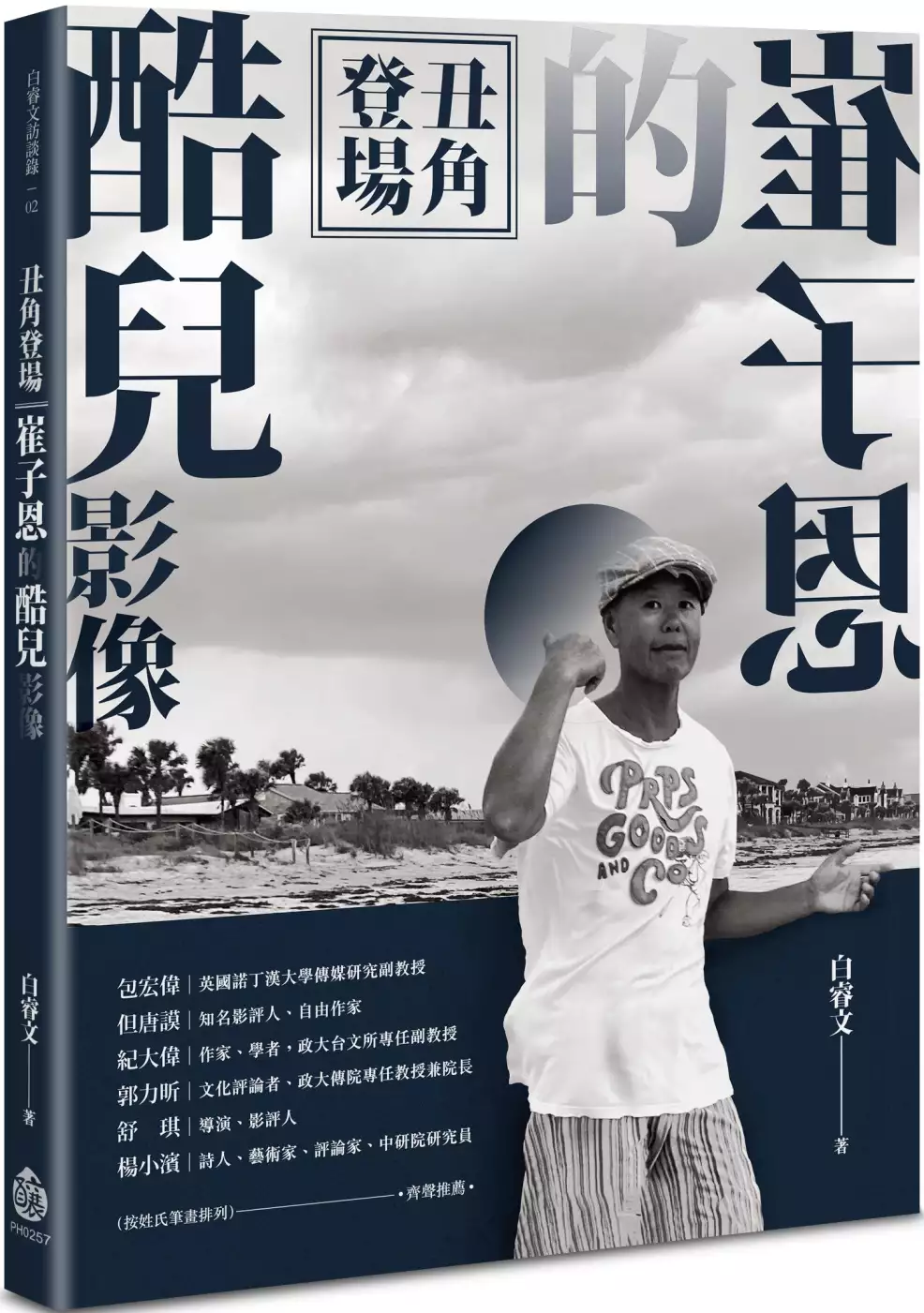

丑角登場:崔子恩的酷兒影像

為了解決電影的歷史 的問題,作者白睿文 這樣論述:

三十餘年以來,崔子恩一直是中國文化界的一個奇人。他是公開出櫃的同性戀,是我行我素、拒絕被體制收編的「手術刀嘴」,也是永遠衝撞當代時空的創作者。他的作品跨越不同類型、不同領域、不同媒介,從科幻小說到家庭傳記,從晚清小說研究到獨立電影,又從先鋒小說到酷兒文化,呈現其獨一無二的獨立精神。 本書收錄的對談與交流跨越將近二十年,討論範圍包括崔子恩的不同身分:作者、導演、研究者、大學教授、天主教徒、同志權利運動者——從崔子恩的成長背景、《夜景》及《少年花草黃》等代表作、紀錄片的創作、中國獨立電影的崛起、中國的酷兒運動,到當代中國知識分子的處境,《丑角登場:崔子恩的酷兒影像》展

現崔子恩對自己創作生涯的一種反思和回顧,也是了解崔子恩創作的不同面目的最佳入門。 本書為「白睿文訪談錄」系列書之第二本,該系列收錄白睿文多年來訪問華文世界影人、作家與文化人的訪談菁華,第一本為《電影的口音:賈樟柯談賈樟柯》;預計將陸續出版:《字裡行間:華語作家對談錄》、《自由光影:中國獨立電影人對談錄》與《畫外音:當代華語影人對談錄》各書。 本書特色 「我就是註定了永遠邊緣,再邊緣,更邊緣,與任何神任何神話任何偶像任何主流作對。」——崔子恩 由知名華語電影學者白睿文對中國同性戀導演/創作者崔子恩對談,勾勒崔子恩創作對國家、社會,乃至文化與時空的衝突,撞破所有的櫃門,出櫃!

各界推薦 包宏偉(英國諾丁漢大學傳媒研究副教授) 但唐謨(知名影評人、自由作家) 紀大偉(作家、學者、政大台文所專任副教授) 郭力昕(文化評論者、政大傳院專任教授兼院長) 舒 琪(導演、影評人) 楊小濱(詩人、藝術家、評論家、中研院研究員)

電視劇《俗女養成記》改編之研究

為了解決電影的歷史 的問題,作者李語萱 這樣論述:

電視劇《俗女養成記》第一季於2019年8月播出,改編自作者江鵝所撰寫的同名散文集。書中作者透過現代視角回望童年時期來自家庭、社會對自己的成長期望,改編為電視劇後,延續原著的核心精神,編織出笑中帶淚的情節,播出後獲得廣大的迴響。本研究以《俗女養成記》作為研究對象,藉由訪談編劇團隊了解改編過程切入的角度及考量,並分析原著散文集、影視劇本、電視劇,以此探討「散文」如何成功地改編為「電視劇」。研究發現,編劇團隊從散文中篩選適合發展為故事的題材、結合自身的生命經驗進行編創,因散文文體的特殊性,需重新將散布於散文篇章中的素材重新連接,重塑人物、建構完整的情節架構。《俗女養成記》講述臺灣中年未婚女性返鄉後

重新接納自己的故事,劇中承襲臺灣新電影的精神,即是反映真實社會與人生,以及鄉土劇中對家庭親情的描繪,同時也突破過往戲劇呈現的框架,置入現代元素,以幽默詼諧的戲劇調性,使觀眾在觀看電視劇的同時,無論悲喜,能在劇中找到屬於自己的投射與映照。文學與影視結合,若處理得宜,有助於文學作品的傳播,以戲劇的形式,將原著作品中的精神傳達給更多觀眾。

電影的歷史的網路口碑排行榜

-

#1.【圖書】看見歷史Moment 電影×議題

本書精選6部電影,配合相關歷史背景,並點出電影重點議題,配合映後學習單開放式問題,讓讀者多視角理解電影內容並激發思辨力。 章節一以「阿甘正傳」討論電影與歷史 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#2.電影中不可或缺的靈魂元素,一窺電影配樂的發展歷史 - FLiPER

管絃樂的風格相當多變,在1940 到1960 左右,許多作曲家不單純只是將管弦樂作為基底,有些人加入民謠吉他、爵士樂、人聲的搭配,讓樂曲在不同題材的電影有 ... 於 flipermag.com -

#3.電影與歷史教育——以在臺放映商業片中日本人形象的轉變為 ...

吳競洪,王聲風,電影,歷史教育,商業片,日本人形象,甘世紀以來傳播革命的結果,使得傳統的閱讀習慣受到挑戰,不少論者認為現代社會已經由「閱讀社會」轉變成「視聽社會」 ... 於 lawdata.com.tw -

#4.台灣新電影的歷史文化經驗 - 金石堂

書名:台灣新電影的歷史文化經驗| 語言:中文繁體| ISBN:9789576694493 | 出版社:萬象圖書| 作者:陳儒修| 出版日期:1993/12/01 | 類別:藝術設計. 於 www.kingstone.com.tw -

#5.歷史- 電影(攝影、電影) - 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

歷史 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。電影與歷史[二手書_普通]7563 TAAZE讀冊生活光影羅曼史:台港電影的藝術與歷史[9折] TAAZE讀冊生活 ... 於 www.ruten.com.tw -

#6.除了講好歷史電影也要面向未來| 嚴浩 - 灼見名家

西方已經過時的冷戰思維無法遏制中國發展,反而嚴重限制了自己。在今天國家大精神的指引下,我們的電影除了要講好歷史,也要面向未來。 於 www.master-insight.com -

#7.歷史電影與紀錄片~我的口袋名單 - 單兆榮(丹楓小筑)

編號 名稱 形式 1 第五元素 電影 2 美索不達米亞(大英博物館1) 錄影帶 3 埃及(大英博物館2) 錄影帶 於 sunnyshan45.pixnet.net -

#8.臺大歷史系學會史週影展:電影《賽德克.巴萊》座談會側記

在周老師簡述完霧社事件的歷史背景後,邱若龍老師隨即播放電影幕後製作花絮短片,做為整場影展座談的開始。短片主要是講該片如何以八千萬臺幣打造1930年的 ... 於 tmantu.wordpress.com -

#9.追溯客家電影的歷史時空:客家電影產製的政治社會意涵

台灣文化是由有著特殊文化特色的不同族群共同構成的,但是客家文化卻一直扮演著隱性的角色,這種現象在大眾傳播文化中更明顯。環顧台灣電影的發展, ... 於 www.hakka.gov.tw -

#10.臺灣電影文化資產的歷史建構與論述實踐 - 中華民國博物館學會

因此電影片放映完畢後,通常被隨意堆放在不見天日的倉庫角落,或乾脆當作廢棄物處理掉了! 這樣漫長狀態一直持續到1978年,由前行政院新聞局主導成立「 ... 於 www.cam.org.tw -

#11.世界攝影歷史(十三)電影

動態影像以戲劇呈現,跟現代電影呈現、表達內容已接近了。 公元1824年,英國有彼得羅吉特(Peter Mark Roget )醫生向英國皇家協會遞交「有關視覺留影物理原理」報告 ... 於 old.photosharp.com.tw -

#12.全球歷史票房排行榜 - 開眼電影

排行 片名 累計總票房 上映日期 1 阿凡達Avatar $28億4,725萬 2009‑12‑18 2 復仇者聯盟4:終局之戰Avengers: Endgame $27億9,750萬 2019‑04‑26 3 鐵達尼號Titanic $22億165萬 1997‑12‑19 於 app2.atmovies.com.tw -

#13.看電影學歷史- 經典回放 - 漢聲廣播電臺

看電影學歷史 · FM 07:30-08:00(週五) · AM 06:30-07:00(週日). 於 www.voh.com.tw -

#14.中国电影发展史- 快懂百科

《中国电影发展史》是1963年由中国电影出版社出版的一本图书。本书以时间为轴,详细的描述了中国电影的长期历史发展过程与奋斗历程,作品叙述富有感染力。 於 www.baike.com -

#15.歷史-電影線上看-熱門電影、免費電影、院線上映強檔 - LiTV

歷史 |電影線上看,影迷首選LiTV,高畫質最新熱門電影,免費電影線上看,週週更新,院線強檔、三大影展強片、韓國電影、經典鉅作、動作冒險、愛情喜劇各種類型應有盡有 ... 於 www.litv.tv -

#16.風中物語:讀歷史?不如看電影吧!

如果一個中學生為了認識蔣渭水,而去看了電影「大稻埕」,恐怕會以為蔣渭水是穿了長袍 ... 念我們的高中歷史台灣史,還不如看部電影《大稻埕》吧! 於 www.storm.mg -

#17.電影史 - 中文百科知識

電影 本身發展的歷史。包括電影通史、電影藝術史、電影技術史及電影企業史等種類。一般電影史的研究任務是把電影作為一種藝術現象來研究和總結, 揭示電影藝術的歷史發展 ... 於 www.jendow.com.tw -

#18.臺灣電影的歷史軌跡

24. 臺灣戰後五十年電影文化的. 發展,隨著臺語片的結束和國語. 片的興起,進入一個以政治動員. 和市場經濟為主導的七○年代。 黨政經營的片廠在承擔政策宣導. 的任務之下, ... 於 ed.arte.gov.tw -

#19.<< 一般電影歷史>>

法國人雷諾(Emile Raynaud)發明真像機(Praxinoscope),能夠連續將影像投射在幕上。 1879年, 無聲黑白電影期. 攝影師以快速曝光拍了一系列馬在跑的照片. 英國攝影師愛 ... 於 tea.japs.tp.edu.tw -

#20.提煉電影裡的歷史味(Traditional Chinese Edition) by [蔣竹山]

This Way看電影: 提煉電影裡的歷史味(Traditional Chinese Edition) - Kindle edition by 蔣竹山. Download it once and read it on your Kindle device, PC, ... 於 www.amazon.com -

#21.This Way看電影:提煉電影裡的歷史味- 蔣竹山 - Readmoo

本書為流動版面EPUB,適合用mooInk、手機、平板及電腦閱讀。 標籤:歷史電影思辨神鬼獵人影視 更多. 於 readmoo.com -

#22.導演即大眾史家:電影《返校》的歷史書寫與歷史意識

歷史 研究長期以來都是以史料為依據,文字史料一直都是主要史料來源。其他包含圖像、或是口述資料等對於史料的補充是有限度的,尤其是視聽影像文獻始終沒有受到足夠的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#23.【歷史上的今天】美國史上最夯電影「亂世佳人」首映 - 華視新聞網

12月15日,帶您回顧歷史上的今天,1939年12月15日,由名著《飄》改編的電影《亂世佳人》在美國首映;1980年12月15日,新竹科學工業園區, ... 於 news.cts.com.tw -

#24.電影街歷史

1945年後西門町的電影業蓬勃發展,當時的電影院總數曾高達37家,其中八括:漢中街的真善美、萬國;成都路的紅樓、大世界、新世界;峨嵋街的奧斯卡、西門、今日、鳳凰、金馬 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#25.電影攝影的演化— 告別膠片到數位的年代 - 科學月刊

作者/林良忠(美國紐約大學電影製作藝術碩士,曾獲得西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳攝影獎,第9屆美國獨立精神獎最佳攝影獎提名,2016 年《驢得 ... 於 scimonth.blogspot.com -

#26.這部紀錄片是關於台灣電影史還是金馬獎? 談《我們的那時 ...

抗日電影《梅花》中,眾人在國難當前之下含淚高歌一曲〈梅花〉,成了膾炙人口的場面。數十年後,歷史已經遠去,但這片段仍令觀眾熱淚盈眶。 以上是《我們 ... 於 www.thenewslens.com -

#27.半個韓國的歷史都在這13部電影裡了 - 尋夢園聊天室

更重要的是,影片對歷史的態度不批判不指責,而是抱著理智與尊重,甚至還有些悲憫,來講述已隨風逝去的過往,在故事結束之後,還能給觀眾留下一點歷史電影最重要的 ... 於 ek21.com -

#28.上一堂好萊塢的商業歷史課:六大電影公司如何建立起稱霸世界 ...

該機制由電影製片人和發行人將發行市場根據區域位置進行分割,將影片的發行權在不同的區域市場賣斷給當地發行商。 發行商再以買斷費用或分賬的形式向影院 ... 於 buzzorange.com -

#29.香港,1997-《痛史:現代華語文學與電影的歷史創傷》 - MPlus

對於移民的熱中不過是更大的焦慮中的一個癥結而已,移民熱深植於暴力和暴行的歷史陰影之中。 文|白睿文(Michael Berry,加州大學洛杉磯分校亞洲語言文化 ... 於 www.mplus.com.tw -

#30.「二二八限定專題」 3部經典台灣電影回顧歷史悲劇 - 鏡週刊

「電影記憶:不曾遺忘的歷史」二二八限定專題將播映《悲情城市》(1989)、《好男好女》(1995) 和《超級大國民》(1995),三部經典作品。 於 www.mirrormedia.mg -

#31.【俄羅斯歷史與文化】了解俄國文化,從這5 部歷史戲劇開始

《救國同盟》是一部比較新的俄文電影,於2019 年12 月26 日上映。主要講述一群3000 人的俄國士兵(又稱十二月黨人(Декабристы)),拒絕承認新沙皇尼古拉 ... 於 ai.glossika.com -

#32.【圓桌】燃火時刻:那些映照歷史的香港電影 - 放映週報

香港電影院線龍頭UA,在疫情衝擊下宣布結業;本土香港電影的指標發行商高先電影跨足戲院,以《理大圍城》——即將在台灣國際紀錄片影展(TIDF)作為開幕片 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#33.老王的歷史教學網- 電影與歷史專題 - Google Sites

電影 與歷史專題 · 宋家皇朝.pptx · 韓朝夢之隊.pptx · 我只是個計程車司機.pptx · 末代武士.pptx. 於 sites.google.com -

#34.觸摸歷史灰燼中的餘溫:召喚柬埔寨電影記憶的《金映歲月》

旅居法國多年的柬埔寨導演潘禮德(Rithy Panh),是少數較早投入口述歷史的電影工作者,他的紀錄片《S21:赤柬殺人機器》(S21: The Khmer Rouge Killing ... 於 giloo.ist -

#35.電影發展的歷史軌跡 - SlideShare

20 年代末到30 年代可以說是好萊塢快速發展的黃金時期。在這一時期裡,電影產業體系走向制度規範:如工廠制度( Factory ):影片製作以片廠搭景居多,以 ... 於 www.slideshare.net -

#36.7分鐘帶你回顧120年電影發展史。

這部影片回顧電影120年來的發展與演變,並集結各國影史經典之作以示紀念。 ... 卡比利亞(Cabiria, Giovanni Pastrone, Italy, 1914)義大利歷史主義【美國早期電影】 2. 於 animationmovieamos.blogspot.com -

#37.知史- 電影與歷史

過往有很多影像的調查報告都以當事人的記憶與口述作為歷史見證,有的以紀錄片形式出現,有的以新聞片形式出現,用馬克‧費侯的說話,電影因此算是盡力 ... 於 www.mychistory.com -

#38.來不及參與的歷史!5部電影帶你瞭解台灣光復的由來 - 東森新聞

儘管我們不曾參與歷史,仍有多部電影描述那個時代的感情交織,透過劇情畫面的設計鋪成,一起從中感受只屬於臺灣的民族精神! 1. 十月圍城(2009). 背景描述 ... 於 news.ebc.net.tw -

#39.電影的歷史

電影進化史. 包羅電影由無聲電影到四維電影的資料. 電影的歷史 · 主頁 · 無聲電影 · 有聲黑白電影 · 彩色電影 · 你的電影 · 你的意見. 電影史跨越了從19世紀末期至21 ... 於 moviehist.weebly.com -

#40.電影時刻 - 歷史小豬愛說話

不過,2018年也是《鋼鐵人》(Iron Man, 2008)年上映十週年的日子,該片開啟了漫威宏大的電影宇宙實驗。十年後的今天,漫威宇宙獲得了獨一無二的成功,在好萊塢還沒有任何 ... 於 historicalpiggy.com -

#41.电影史(电影发展历程)_百度百科

《电影史》,某种意义上,是一部残缺不全的电影史,是四分之三电影史。大批曾经构成这个国族记忆的珍贵影像和关键人物被湮灭和遗忘,成为主流历史书写中的“失踪者”。 於 baike.baidu.com -

#42.#看電影學歷史hashtag on Instagram • Photos and videos

29 Posts - See Instagram photos and videos from '看電影學歷史' hashtag. 於 www.instagram.com -

#43.電影與歷史:評介史家費侯、戴維斯與羅森史東

電影 與歷史:評介史家費侯、戴維斯與羅森史東. Films and History: On Historians Ferro, Davis, and Rosenstone. 徐叡美(Ruei-Mei Shiu). 於 www.airitilibrary.com -

#44.世界聞名電影城好萊塢歷史概況

好萊塢(Hollywood)位於美國加利福尼亞州洛杉磯市區的西北郊,人口大約30萬,是世界聞名的電影城。1907年,導演法蘭西斯.伯格斯來到洛杉磯拍攝電影基督 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#45.了解台灣,從電影開始 - PAR 表演藝術雜誌

... 新形象》作者野島剛還訪問了多位電影人,囊括台灣各個世代最具影響力的導演,讓讀者能夠了解作品背後的思考脈絡,也為這段國片從顛簸中站穩的歷史留下珍貴資料。 於 par.npac-ntch.org -

#46.電影館:黑色電影:歷史、批評與風格 - Taaze讀冊生活

電影館:黑色電影:歷史、批評與風格. 詹姆斯‧納雷摩爾. 廣西師範大學出版社. 9787563382637. 於 www.taaze.tw -

#47.電影《返校》效應:學生願意主動討論,就是接近歷史的

除了亮眼的票房外,《返校》探討台灣白色恐怖的歷史,也透過電影引起年輕學生認識這段歷史的熱潮。108課綱中,高中歷史的加深加廣部分包含了「國家暴力與 ... 於 www.parenting.com.tw -

#48.109年臺灣電影口述歷史研究暨影像紀錄計畫 - 沃時文化cultime.co

計畫簡介沃時文化為國家影視聽中心執行「109年度口述歷史影像紀錄計畫」,以中國電影製片廠為主題,展開一系列的老影人口述史訪問。在台灣三大公營製片廠中, ... 於 cultime.co -

#49.「花木蘭」到底是誰?迪士尼真人版電影的歷史設定到底有沒有 ...

由劉亦菲主演的迪士尼真人版《花木蘭》預告釋出了!雖然是改編自1998年迪士尼出品的經典同名動畫電影,但是許久以前就有許多消息曝光,表示迪士尼真人 ... 於 www.gq.com.tw -

#50.This Way看電影: 提煉電影裡的歷史味| 誠品線上

內容簡介看電影‧學歷史教學者的影視史學手冊X影迷們的歷史知識讀本看熱鬧也要看門道,電影原來可以這樣看!電影是一扇窗,打開它,就看見更多故事,更多歷史。 於 www.eslite.com -

#51.電影歷史理論與實踐 - 淘寶

去哪兒購買電影歷史理論與實踐?當然來淘寶海外,淘寶當前有84件電影歷史理論與實踐相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#52.以歷史事件為背景的電影名單推薦|方格子vocus

第一次寫有關電影及近代史的文章其實前幾年陸續看了一些電影後就有這篇主題的想法。 我對歷史一直都沒什麼興趣,再加上記憶力不好,從高中開始歷史課 ... 於 vocus.cc -

#53.揚智文化- 台灣電影、社會與歷史- XF002

緒論電影歷史社會發展的批判詮釋 壹、前言貳、「電影作者與經典作品」美學傳統的偏失參、電影歷史社會取向的機構性論述肆、研究架構與組織方式 · 第壹篇殖民與殖民後的台灣 ... 於 www.ycrc.com.tw -

#54.世界十大历史片排行榜历史片大全历史电影推荐 - MAIGOO

世界十大历史片排行榜历史片大全历史电影推荐 · 1、辛德勒的名单. 《辛德勒的名单》根据澳大利亚小说家托马斯·肯尼利所著的《辛德勒名单》改编而成。 · 2、珍珠港. 影片《 ... 於 m.maigoo.com -

#55.院線片《殘影》用電影寫歷史 - 人間福報

文/楊元鈴電影如何書寫歷史?如何鏤刻時代與人性?如何再現那些在世代浪潮中沉浮迭起的滄桑人生?波蘭電影大師安德烈.華依達(Andrzej Wajda)的 ... 於 www.merit-times.com -

#56.歷史電影,必須要符合史實嗎? - *CUP媒體

開始時,Vallelonga 也對黑人充滿敵意,但當他在旅程中與Shirley 互相了解,看到Shirley 努力克服往南演出的困難,終於戰勝了原來的偏見。電影帶有鼓勵 ... 於 www.cup.com.hk -

#57.總會邀請蘇致亨分享台灣的台語電影歷史 - 教會公報

蘇致亨說,那年代產出1200片以上的台語片,可以分成喜劇、歷史、傳統戲曲、武俠、社會寫實、文藝悲情、童話故事等類型,可是這些底片膠卷因水災、火災、 ... 於 tcnn.org.tw -

#58.台灣新電影的歷史文化經驗- 政大學術集成

欄位, 名稱. 題名: 台灣新電影的歷史文化經驗. 作者: 陳儒修. Chen, Ru-Shou. 日期: 1993. 上傳時間: 2015-03-13 17:14:58 (UTC+8). 關聯: 台北市: 萬象, 1993[民82] 於 ah.nccu.edu.tw -

#59.博客來-電影的歷史

書名:電影的歷史,語言:簡體中文,ISBN:9787507522662,頁數:181,出版社:華文出版社,作者:邵澤慧,出版日期:2009/11/01,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#60.電影與歷史 - 城邦讀書花園

書名:電影與歷史,簡介:......,出版社:麥田,出版日期:1998-08-05. ... 不久前的20世紀中葉,影像的地位還飽受質疑,一直到60年代電影才終於有資格為歷史做見證。 於 www.cite.com.tw -

#61.建構一個「全球的」華語電影研究框架: 評《華語電影:歷史書寫

近十多年來.由於多元文化主義,後殖民研究和全球化理論的影響.以及莢美電影學界對於民族電影典範(National Cinema Paradigm)的省思.在英語世界的中文電影研究學者 ... 於 scholar.nycu.edu.tw -

#62.共時的殘影,見證時代轉折的臺灣電影史 《看得見的記憶》

臺灣曾是電影大國,1966 年的出品量高居世界第三,大城小鎮戲院林立。本書試圖以當代分析視角,看見電影折射出的歷史殘影、臺灣史的某些面向、我們 ... 於 storystudio.tw -

#63.8分钟看世界百年电影史!电影史不仅包括电影,还有历史

水平有限,受主观选择和客观条件的限制选片肯定没有面面俱到,不妥之处请多指教电影经过一百多年的发展,已经是最具影响力的媒介之一 电影的历史 不仅 ... 於 www.youtube.com -

#64.微歷史| Credream 微電影

微歷史. 微電影(Micro Film),即微型電影,是短片的其中一個類型、小型電影,指的是在電影和電視劇藝術的基礎上衍生出來的小型影片,具有完整的故事情節和可觀賞性。 於 si.secda.info -

#65.電影的歷史 - changentzu的部落格- 痞客邦

電影 史 · 跨越了從19世紀末期至21世紀初的一百多年。 · 電影的先驅 · 電影跟戲劇與舞蹈有共同之處:劇本、場景、燈光、服裝、製作、導演、演員、觀眾、故事板 ... 於 changentzu.pixnet.net -

#66.電影、歷史與文化-A-B - 崑山科技大學- 課程教學大綱資訊網

電影 、歷史與文化-A-B , 教師姓名:陳秀卿, Cinema、History and Culture. 於 syllabus.ksu.edu.tw -

#67.世界電影發展簡史

電影 發展中期(1927〜1960). □ 這是從有聲電影到1960年代中期的電影發展史。 (一)法國先鋒派電影運動. □ 強調主觀、夢幻、自由聯想、反邏輯的意識活動 ... 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#68.[專題] 怎麼跟我學的不一樣?十部重新改寫歷史的電影作品

這部電影將歷史改寫的目的並不明確,電影一開始看起來像是導演希望透過這種方式,展現法西斯主義可怕又好引誘人的一面,但這個議題並沒有隨著故事演進變得 ... 於 www.hypesphere.com -

#69.乘載電影歷史記憶老建築新竹影博館- 生活 - 中時新聞網

你知道電影是如何誕生的嗎?來到新竹影像博物館,不僅可以跟著文字、影像認識電影,也可跟著陳設於館內的早期電影播映設備,搭乘時光機尋找影像歷史。 於 www.chinatimes.com -

#70.跳脫歷史課綱的台灣電影 大稻埕 - 想想論壇

歷史 書寫 · 電影戲劇 · 謝耀文. 發佈於2 月15, 2014. 前一陣子「進擊的巨人」紅透半邊天,作者利用巨人的入侵來諷刺人類面對威脅時的保守和愚蠢實在是精采。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#71.電影與現實——電影教會我們的歷史 - HEAD HOLE

9789887570875 |十個不同的故事,十段不同的歷史。Movistory,顧名思義,即將Movie與History拼合。古往今來,史家透過文字記載過往發生的事,供後世參閱。 於 www.headhole.hk -

#72.元角度來帶領您進入電影世界,並

「電影是一秒24 格的真理」 電影讓我們放大內心的情感、爬梳過去的歷史,想像未來的樣態『史博學堂』開春重量鉅獻-「電影中的歷史美學─博物館的浮光掠影」... 於 m.facebook.com -

#73.音影中的歷史陰影: 從臺灣電影史看國族性框架的轉變

以歷史書寫方法重回1945 年以前的臺灣日治社會,其認為臺灣. 電影應從殖民時期、後殖民時代、現代化因素、全球化脈絡來觀看其. 歷史,而非西方觀點所肯認的1980 年代為 ... 於 cjctaiwan.org -

#74.台影歲月》特映會霧峰電影製片廠歷史故事再現 - 臺中市政府

《台影歲月》描述歷史悠久的台灣電影製片廠故事,訪談者包括導演廖祥雄、導演蔡揚名、製片沙榮峰、影評人黃仁、演員劉明、導演白克的兒子白崇光先生等 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#75.This Way看電影:提煉電影裡的歷史味 - Yahoo奇摩新聞

看電影‧學歷史教學者的影視史學手冊╳影迷們的歷史知識讀本看熱鬧也要看門道,電影原來可以這樣看! 電影是一扇窗,打開它,就看見更多故事,更多歷史 ... 於 tw.yahoo.com -

#76.This Way看電影:提煉電影裡的歷史味 - PChome 24h購物

上述這些多影片所累積下來的教學經驗,自然促成我撰寫此書的主要動力。畢竟用影像來討論社會議題,只是課堂上針對不同學院設計的通識構想,如何能將電影結合歷史,談出我 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#77.看電影學歷史漢聲廣播電臺 - Apple Podcasts

阿道夫希特勒是一位…認真嗎?你不知道希特勒是誰?那你真的該聽這一集。 快來收聽由韋傑及XXY所主持的看電影學歷史,透過影視作品,分享更多歷史上有趣的人事物! 於 podcasts.apple.com -

#78.電影史- 維基百科,自由的百科全書

電影 史跨越了從19世紀末期至21世紀初的一百多年。電影作為一種動態影像也漸漸由聚眾獵奇發展成為21世紀大眾傳媒、交流與娛樂的重要工具之一。電影也在藝術、科技與政治 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.【看電影懂台灣】從清末到日治,15部電影呈現夾在時代巨輪間 ...

台灣由於地理位置特殊,造就豐富的歷史及族群。電影也捕捉了各個時空背景下的台灣,帶觀眾一起回到過去、審視現在。從滿清末年到日本接手的台灣目前 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#80.電影與歷史:論香港電影中日戰爭的日本形象(1960-1990年代)

媒體在很大程度上介入人們對歷史的認知。當歷史的書寫和影像走出了勝利者的演講稿,電影便以多元的姿態對歷史進行見證與回顧。擴展題材、意識形態、歷史的來源等方式 ... 於 commons.ln.edu.hk -

#81.電影與歷史:評介史家費侯、戴維斯與羅森史東

資料識別:: A04026894; 資料類型:: 期刊論文; 著作者:: 徐叡美(Shiu, Ruei-mei); 主題與關鍵字:: 電影歷史; 描述:: 來源期刊:中央研究院近代史研究所集刊 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#82.有哪些值得推荐的历史题材的电影? - 知乎

之前写过这类答案,这次重作增删,新增了上映时间和豆瓣评分供参考。 主要收录了以第一次世界大战之前欧美历史为背景的电影,1990年前上映的较少收录。 於 www.zhihu.com -

#83.電影與歷史教學大綱

另外在三十年代的香港電影有一個特色就. 是不少港產粵語片皆是重拍或改編自上海的著名國語片,例如:《胭脂淚》改編. 自《神女》;《南國姊妹花》改自《姊妹花》等。 香港 ... 於 www.fed.cuhk.edu.hk -

#84.萬代福影城-不只看電影,也看電影的歷史

再往裡頭走進去一些,就是放置許多歷史文物的地方,同時這裡也有導覽講座,主講者是老闆黃炳熙先生,講座主題則是「光影旅程-電影與人生」。 img_0074. 於 tlifehostel.com -

#85.授課計劃0215台灣電影、文學與歷史 - 東海大學

影像可以是歷史的紀錄(紀錄片、新聞影片),也極可能成為意識形態的催化幫凶(例如納粹時期政治宣傳片、世界各國「主旋律」電影),有人以歷史的觀點來解析文學與電影, ... 於 fsis.thu.edu.tw -

#86.布洛斯基與夥伴們:中國早期電影的跨國歷史[二手書 - 蝦皮

從他的事蹟和影片重現影史的由來,這位自稱「中國電影王」對於華語電影的可能重大 ... 布洛斯基與夥伴們:中國早期電影的跨國歷史[二手書_良好]11314546295 TAAZE讀冊 ... 於 shopee.tw -

#87.[行前準備] 英國旅遊必備的電影推薦(歷史篇) - AB-out Traveling

有鑑於3年前去英國時,發現自己對英國的歷史還懵懵懂懂的... 這次的旅行ab可是準備了很久! ... 和歷史相關的10部英國電影(依故事背景的時間順序排列). 於 ooaboo.pixnet.net -

#88.2.11【台北】張弘毅:電影「賽德克‧巴萊」與歷史思維中的 ...

臺灣學系列講座(66場):2/11電影「賽德克‧巴萊」與歷史思維中的情感因素主講人:張弘毅老師(臺北市立教育大學歷史與地理學系教授) 於 turs.infolinker.com.tw -

#89.台灣電影 - 中文百科全書

台灣電影的特色,在於強調導演風格、注重台灣歷史,並崇尚以電影做為宣傳工作。這種特色讓侯孝賢、楊德昌、蔡明亮、朱延平等導演,於國際影壇備受好評。但另一方面,因為 ... 於 www.newton.com.tw -

#90.韓國電影的發展歷史 - Creatrip

Creatrip: 韓國電影產業為何興盛?忠武路為何是每個演員的神壇?韓國國片發展歷史講解. 於 www.creatrip.com -

#91.盧米埃爾兄弟發明電影125周年| 德國之聲 - LINE TODAY

德國之聲中文網)電影歷史學家直至今天仍在爭論的一個問題是,究竟是誰發明了電影和電影院?難道確實是法國的奧古斯特(Auguste Lumière)和路易·盧米 ... 於 today.line.me -

#92.臺灣電影、社會與歷史

臺灣電影、社會與歷史/ 實體館藏位置第一圖書館-First Campus 4F東方語文書庫 (987.09232 4018). 傳送到. 匯出BibTeX. EndNote. 匯出RIS. RefWorks. 列印. 引文. Email. 於 nkust.primo.exlibrisgroup.com -

#93.海峽兩岸暨香港電影發展與文化變遷研討會論文集- Google Books

Title, 中國電影:歷史,文化與再現: 海峽兩岸暨香港電影發展與文化變遷研討會論文集. Publisher, 台北市中國電影史料研究會,中華民國視覺傳播藝術學會, 1996. 於 books.google.com -

#94.電影發展歷程 - 每日頭條

電影 的發展有著豐厚的歷史,一個多世紀的歷程,是人類文明史上的又一光輝 ... 一)十九世紀30年代,電影開始了它的誕生前的技術準備期,即發明期。 於 kknews.cc -

#95.為寫一篇關於《電影手冊》歷史所做的準備

《电影手册》创刊于1951年,是世界上历史最悠久且最负盛名的电影杂志。《电影手册》的成长史与电影艺术本身的发展史密不可分,它首先是催生[[新浪潮]] ... 於 www.digforfire.net -

#96.香港電影歷史| 星光大道| 經典星華,昨日上映

三十年代中,香港成為粵語片製作重心,影片行銷至南洋和中國大陸。當紅的粵劇老倌亦紛紛參演「歌唱」類型的電影;期時出現的還有向西歐電影取材或借鏡的其他 ... 於 www.avenueofstars.com.hk -

#97.電影與歷史 - 图书- 豆瓣

图书電影與歷史介绍、书评、论坛及推荐. ... 在今天這個影像掛帥的時代,電影與歷史間的密切關係已是天經地義,雖然不久前的20世紀中葉,影像的地位還飽受質疑,一直 ... 於 book.douban.com -

#98.新中国电影史 - bnAsie

了文革时期对新中国电影历史深刻影师,并对各个历史时期的电影经典作 ... 这部著作表述了1949-2000年新中国国电影艺术半个世纪以来的,雨历. 新中国艺术史. 新中国电影史. 於 www.bnasie.eu