霍小玉傳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石昌渝寫的 唐傳奇與宋代通俗文學的崛起:從《鶯鶯傳》到《清平山堂話本》,從傳奇小說的誕生到話本的初生 和劉瑛的 從傳奇看唐代社會都 可以從中找到所需的評價。

另外網站霍小玉傳搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上成語字典也說明:霍小玉傳. 瀏覽人次:100 收藏人次:0. 唐代傳奇小說,唐蔣防撰。描寫詩人李益和名妓霍小玉 ... 蔣防《霍小玉傳》:「但慮一旦色衰,恩移情替,使女蘿無托,秋扇見捐。」.

這兩本書分別來自崧燁文化 和秀威經典所出版 。

國立彰化師範大學 國文學系 王年双所指導 張佳琪的 唐代小說之修辭研究 (2021),提出霍小玉傳關鍵因素是什麼,來自於小說修辭、韋恩‧布斯、修辭、唐代小說、虞初志。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 梅家玲所指導 林文心的 晚清民初「域外翻譯」研究 (2020),提出因為有 域外翻譯、跨文化研究、陳季同、辜鴻銘、林文慶的重點而找出了 霍小玉傳的解答。

最後網站至死不休與溫柔敦厚: 從女性主義看〈霍小玉傳〉和〈鶯鶯傳〉則補充:〈霍小玉傳〉與〈鶯鶯傳〉兩篇唐朝傳奇同樣反映了當時婦女所受的種種如良賤不婚等制度的壓逼,兩人同樣遭遇被拋棄的命運,但二人對感情的態度卻截然不同:小玉的至死 ...

唐傳奇與宋代通俗文學的崛起:從《鶯鶯傳》到《清平山堂話本》,從傳奇小說的誕生到話本的初生

為了解決霍小玉傳 的問題,作者石昌渝 這樣論述:

經歷了亂離破碎的魏晉南北朝,中國迎來了久違的大一統帝國 政治的穩定與經濟的繁榮,造就了千年盛世與文學的登峰造極 唐代唐詩豔冠歷史,同樣出色的唐傳奇卻被忽略 讓作者帶您進入唐傳奇的世界,重新認識這塊深藏不露的美玉! │小說的盛世 安史之亂後,新樂府運動開始關注生活。 白居易寫〈長恨歌〉而有〈長恨歌傳〉, 元稹〈鶯鶯傳〉、蔣防〈霍小玉傳〉、沈既濟〈枕中記〉…… 名篇層出不窮,映射出唐人的精神世界與時代風貌, 更寄託唐人對生活的體悟、觀察與期待。 │離魂真情 唐代承繼六朝〈紫玉〉、〈龐阿〉等離魂情節增衍成篇。 「情不知所起,一往而情深,生者可以死,死者可

以生。」 當真情脫離肉體,以最赤裸的靈魂相印, 超越生死凡俗的摯愛,是唐人最長情的告白。 │心悅君兮,無關種族 唐前寫人妖(神)戀,多寄託出世之情, 或「非我族類不可通,異族必害之」的主旨。 唐代將題材翻新,更加關注內心的感受。 超越種族的成見,回歸個人愛恨。 狐妖任氏「遇暴不失節,殉人以至死,異物之情有人焉」; 一身浩然正氣的書生柳毅,不畏強權艱險,捕獲龍女芳心。 妖異是名,真情是實。 │浮生若夢 安史之亂後,面對國家逐漸衰敗, 世人對現實中的功名利祿有了新的自我反省。 〈枕中記〉人生如夢,將一切導向虛無,相對消極; 〈南柯太守

傳〉似虛似實,槐安國是夢境, 但古槐樹下大穴儼然存在,一切看似虛幻卻又是必然。 │《傳奇》不是唐傳奇 在唐傳奇歷史中,影響最大的是晚唐裴鉶的《傳奇》, 但在這之前,傳奇小說發展已久,「單篇行世」是最大的特色。 到了晚唐,單篇行世的小說銳減,為傳奇小說由盛而衰的指標之一, 傳奇小說「集」如雨後春筍,題材取向和敘事意旨均向唐前志怪靠攏 ──此乃小說的「復古」。 宋代沒有文字發展而來的小說,只有街頭藝人的異軍突起 發源自草根,風靡天下而後有文字紀錄 ──好好「說話」,是宋人最關心的! │話本,是時代的反映 宋代印刷術技術提升,經濟繁榮更勝唐代,

這樣的生活風貌讓民間的娛樂成為主流。 以往的文學是由上而下推行的,這一次,是由下而上生長的。 │取材風格面向生活 民間的文學看歷史不過成敗得失,宋話本更加關注的是生活本身。 話本的特色就是「說給人聽」,作者始終站在故事與讀者之間, 一起嘻笑怒罵或是評點成敗得失,作者就是聽者的心靈窗口。 │眾生相,是故事,不是情節 宋話本筆下人物就是眾生之相, 始終保持著生活的原貌,而非文學的情節。 文學的情節固然可以彰顯作家情志,但是生活的原貌更能看出 ──小人物不過天地一介草,晴雨無可避,有晴便綻放,有雨便萎頓。 本書特色 本書從唐傳奇講起,評價了唐、

宋時期具有代表性的小說類型和特點,深入的分析了中國古典小說發展的歷史軌跡。作者在論述小說的發展演變時,不僅從文學本身尋找其進行的線索,還特別注意把小說這種文學現象放在一定的社會背景之下來進行分析,並從其相互關係、作用與反作用的角度,闡明了中國小說發展的規律。

霍小玉傳進入發燒排行的影片

跟台南最強夾娃娃機高手PK,Kira終究還是輸了 實力差太多了啦‧‧‧

下次有機會一定要跟更多高手挑戰,Kira說這樣才會成長 變得更強 哈哈

❤️KIRA hair salon ➡️https://goo.gl/b6rBAC

❤️BoBo の Facebook ➡️https://goo.gl/g9wFWH

❤️BoBo の Instagram➡️https://goo.gl/PzN4JJ

❤️【 工商合作、活動邀約】

業務信箱Email➡️[email protected]

Music by Epidemic sound

最近有些觀眾看到我們夾的物品滿喜歡的,也可以贊助我們唷謝謝你們,我們把網址貼上來囉!有興趣的可以看看~這是我們的蝦皮

➡️https://shopee.tw/lina0924

❤️如果喜歡我們的影片記得幫我們點個喜歡

想要持續追蹤的話可以訂閱我們哦❤️

我們每個禮拜都會上傳夾娃娃或生活影片~~~

聽一些夾娃娃達人說:

1.夾子不能甩不夾(除非可以對點夾起自行斟酌)

2.爪子太鬆不夾

3.加鉛塊不夾

4.轉爪的話 可測試轉的感覺在自行調整

5.爪子跟物品不符合不夾

機台有分兩種:一種是技術台,一種是怎麼夾都夾不起來的機台

夾娃娃特輯➡️ https://goo.gl/iib3pe

Bobo_Kira直播系列➡️ https://goo.gl/SZayan

Bobo_KIRA開箱系列➡️ https://goo.gl/w4cjeq

Bobo_KIRA 工作態度樣貌➡️ https://goo.gl/up1HF2

Bobo_KIRA VLOG生活樂趣➡️ https://goo.gl/Hbzg4B

唐代小說之修辭研究

為了解決霍小玉傳 的問題,作者張佳琪 這樣論述:

唐代乃是中國古典小說文體形成的關鍵期,作者有意為小說,具有創作的自覺,在幻設技巧與文采辭章方面,應有不同以往小說的表現。本篇論文著眼於韋恩‧布斯(Wayne C. Booth)《小說修辭學》(The Rhetoric of Fiction)所關注的對象,考察作者、敘述者、文本與讀者之間的交流關係,探究唐代小說作家運用的修辭手段、技巧和策略,以及其傳達的意圖。 本篇論文以唐代小說為研究文本,藉西方小說修辭學的概念為切入點,從而探討小說中的「作者」與「隱含作者」、「敘述者」與「讀者」的關係,從中探究關係遠近與對讀者產生的效果。而「講述」與「展示」是最常用來控制距離的手法,唐代小說作

者承襲史傳及詩歌的寫作特徵,影響了講述與展示的調節方式。另外,唐代小說在語法層次的修辭上,運用隱喻、反諷、重複、層遞、映襯等多樣豐富的技巧,具有高度的藝術價值。再者,作者的聲音是小說修辭中極為重要一環,本文勾勒唐人小說中,作者亟欲透過作品,內建評論傳達給讀者,以達到修辭目的之策略。最末,小說修辭的效果最終展現必於讀者身上方得落實,中國小說評點的興起,正可提供考察的機會,故以《虞初志》為例,剖析其中的諸家評點,探究唐代小說家埋藏於作品中修辭的用意。本文以「小說修辭學」的理論作為基礎,以唐代小說作為研究範疇,藉由小說修辭學的概念,建立一種思維,從而檢視唐代小說的修辭特色,探討唐代小說中作者到讀者之

間的交流關係,並回歸唐代的歷史語境。期待透過中西思維的參照與融合,產生一種研究的模式,希冀提供研究唐代小說的另一種思考方向與詮釋空間。

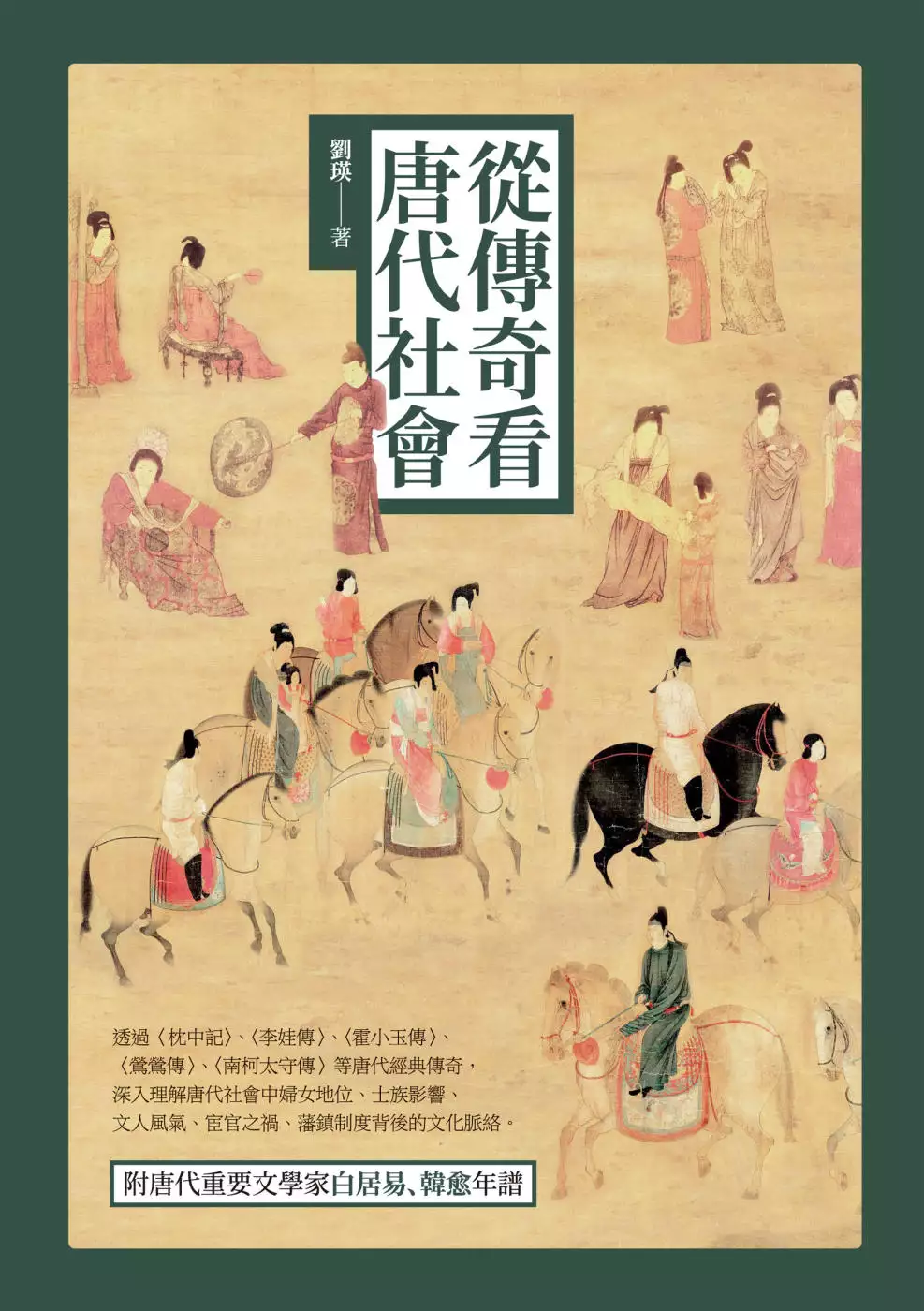

從傳奇看唐代社會

為了解決霍小玉傳 的問題,作者劉瑛 這樣論述:

唐代婦女守貞觀念薄弱?結婚對象的姓氏比長相重要? 宦官奪權手段百百種?藩鎮割據全是主政者太傲慢的結果? 傳奇為唐代文言短篇小說,內容雖為虛構,但卻真真實實反映了當時的社會文化、風土民情與政治局勢。作者在研究唐代文化的同時,除了蒐集整理各類史料,更透過傳奇故事進行應證。例如,在唐以前,「再嫁」並不受歡迎,但〈秦夢記〉和〈柳毅〉中的弄玉與龍女都是再嫁公主,翻開《新唐書》可發現再嫁與三嫁公主不在少數,由此得見唐代民風的轉變。 本書也針對唐代文人的生平經歷、成就進行一番考察,元和年間文壇人才輩出,如沈既濟、蔣防、白行簡、韓愈和元微之等人,寫下許多膾炙人口的故事,

其中誰又是文壇宗主呢?成為文壇宗主需要什麼資格?作者從古今學者的論述中,得出精闢結論。就讓我們透過唐代傳奇,一探唐代社會的祕辛! 本書特色 ★《唐代傳奇研究續集》重量級改版,增修全新章節,從傳奇全面剖析唐代的社會文化! ★除了傳奇研究,本書根據古今學者評價,在人才濟濟的元和年間,挑選最強文壇宗主! ★熱愛唐代傳奇的劉瑛,潛心研究數十年,出版多本相關研究書籍,內容絕對嚴謹紮實!

晚清民初「域外翻譯」研究

為了解決霍小玉傳 的問題,作者林文心 這樣論述:

晚清民初,大量翻譯文學進入中國,為中國帶來現代性變革。無論是魏源的政治修辭,還是林紓的翻譯小說,皆可見出翻譯之於近代中國的意義。然而,近代中國知識份子是否曾經透過翻譯以回應西方?本研究將近代中文譯者所進行之外語翻譯稱之為「域外翻譯」。域外翻譯並不以忠實、透明的譯文為側重點,翻譯者皆著眼於中國文化的對外輸出,並且意圖透過此種「由外語講述的中國」於西方展現影響力,為中國文學尋求世界性地位,才是此類譯者們最終的翻譯目的。而不同的翻譯策略,亦使得原本的中文文本發生變形、轉化、脫胎。故本研究以陳季同、辜鴻銘與林文慶三位譯者作為個案,考察此三位譯者所採用之策略。並留意到譯者的國族身份:中國知識份子(陳季

同)與海外華人群體(辜鴻銘、林文慶)。中國知識份子如何透過外語,在中國文學傳統與西方現代性之間徘徊,值得留意。同時,海外華人對於中文的熟悉程度相對較低,卻對中國文化有著高度的認同與想像,其游離於中文(中國)與英文(英殖民)之間,而翻譯行為正提供了一適切的空間,讓他們以外語表現中國特質。本研究認為,域外翻譯的框架得以讓兩種類型的譯者同時進入研究視閾,透過語言、文化與國族的跨度展現多方辯證,深化了近代翻譯研究的深度與面向。

霍小玉傳的網路口碑排行榜

-

#1.癡情霍小玉薄情李家郎

霍小玉傳 是唐代傳奇故事,會把它仔細再看過一遍是因為這篇文章,並且發現自己以前的文章有借用此篇其中幾句,那就是「援筆成章,引諭山河,指誠日月, ... 於 defort.pixnet.net -

#2.【文化360】霍小玉傳之三

上星期,陳玉清與大家在節目内談到唐代著名愛情小説霍小玉傳,小玉邂逅青年才俊李益的故事,及後霍小玉與李益雙宿雙棲兩年時間,之後李益要回鄉上任。 於 www.sbs.com.au -

#3.霍小玉傳搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上成語字典

霍小玉傳. 瀏覽人次:100 收藏人次:0. 唐代傳奇小說,唐蔣防撰。描寫詩人李益和名妓霍小玉 ... 蔣防《霍小玉傳》:「但慮一旦色衰,恩移情替,使女蘿無托,秋扇見捐。」. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#4.至死不休與溫柔敦厚: 從女性主義看〈霍小玉傳〉和〈鶯鶯傳〉

〈霍小玉傳〉與〈鶯鶯傳〉兩篇唐朝傳奇同樣反映了當時婦女所受的種種如良賤不婚等制度的壓逼,兩人同樣遭遇被拋棄的命運,但二人對感情的態度卻截然不同:小玉的至死 ... 於 scholars.ln.edu.hk -

#5.霍小玉传_小红书

唐人传奇三类故事一,恋爱故事,谈爱情,代表作《霍小玉传》、《李娃传》 二,叙 ... 《霍小玉传》 长安名妓爱上书生李益,求而不得的悲惨故事 唐代对诗人的 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#6.終身不快。 霍小玉得知李益負心的消息後

《廣記》書中絕大部分小說都是唐代的作品,如六朝志怪、唐人傳奇等。 書裡最值得重視的是第484至492卷,九卷雜傳記裡所收的〈李娃傳〉、〈 ... 於 cgelh.csu.edu.tw -

#7.霍小玉傳 - 華人百科

《霍小玉傳》是繼《鶯鶯傳》之後的又一部愛情悲劇,也是中唐傳奇的壓卷之作。蔣防善詩文,但他之所以留名於文學史,卻主要緣於《霍小玉傳》這篇傑作。小說中的霍小玉是 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#8.唐代女子對「渣男」的報復,《霍小玉傳》被譽為唐傳奇壓卷之作

《霍小玉傳》被譽為唐傳奇中的「壓卷之作」,故事廣為流傳,明代著名戲劇家湯顯祖將之改編為「臨川四夢」之一的《紫釵記》,關漢卿《竇娥冤》中的某些 ... 於 inf.news -

#9.【評論書】霍小玉傳中李益對悲劇的影響- 遺我雙鯉魚

一、 前言〈霍小玉傳〉是極富悲劇色彩的愛情故事,內容描寫隴西才子李益與霍王妾所生之女小玉無疾而終的戀愛與短暫的婚姻。全篇不論結構規劃、情節 ... 於 blog.udn.com -

#10.[翻譯] 太平廣記選——霍小玉傳

〈霍小玉傳〉 蔣防唐朝代宗大曆年間,隴西有個叫李益的有為青年,二十歲便 ... 大約傍晚時分,突然傳來一陣急促的敲門聲,僕人回報是鮑十一娘來訪。 於 moptt.tw -

#11.霍小玉傳 - 萌典

霍 ㄏㄨㄛ ˋ huò 小 ㄒㄧㄠ ˇ xiǎo 玉 ㄩ ˋ yù 傳 ㄓㄨㄢ ˋ zhuàn. 唐代傳奇小說,唐蔣防撰。描寫詩人李益和名妓霍小玉先合後絕的故事。 於 www.moedict.tw -

#12.霍小玉傳 - 中文百科全書

《霍小玉傳》,唐代傳奇小說,略晚於《李娃傳》、《鶯鶯傳》,代表唐傳奇發展的又一高峰。小說敘述的是隴西書生李益和長安名妓霍小玉淒楚動人的愛情悲劇。 於 www.newton.com.tw -

#13.司馬紫煙【紫玉釵】- 好讀

司馬紫煙以武俠小說名世,此篇卻為一長篇歷史小說,司馬紫煙乃據唐人蔣防傳奇小說《霍小玉傳》情節,踵事增華而成。寫唐代才子李益於宦海中如何翻手為雲,覆手為雨, ... 於 www.haodoo.net -

#14.交報告用霍小玉傳的心得@ rty3514011zx - 隨意窩

故事意義:《霍小玉傳》在反映唐代封建社會中婦女被侮辱、被損害的悲苦命運並揭示了豪門士族和市井細民間的對立矛盾,也寫出了當時唐代的社會風氣,讀書人一生中就是希望 ... 於 blog.xuite.net -

#15.唐傳奇愛情故事〈李娃傳〉〈霍小玉傳〉〈鶯鶯 ... - 碩博士論文網

本論文以唐傳奇愛情故事三篇名作——〈李娃傳〉、〈霍小玉傳〉、〈鶯鶯傳〉為研究象。試圖從人物形象塑造、情節鋪排、主題意識等三個方面,深入探討作者們的寫作技巧及 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.霍小玉傳讀後感 - 勵志人生網

《霍小玉傳》描繪了一位美麗,善良,聰明的女子,通過她與李益的這段悲慘戀情來烘托也封建門閥制度的殘酷,而作者運用語言的描寫更讓我們發解了封建社會男尊女卑的社會現實 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#17.霍小玉傳- 翰林雲端學院

唐代傳奇小說,唐蔣防撰。 描寫詩人李益和名妓霍小玉先合後絕的故事。 於 www.ehanlin.com.tw -

#18.從作者創作意圖及讀者詮釋觀點探討《鶯鶯傳》與《霍小玉傳 ...

Title: 從作者創作意圖及讀者詮釋觀點探討《鶯鶯傳》與《霍小玉傳》的寫作技巧. Authors: 陳昭利. Issue Date: Dec-2003. Publisher: 國立僑生大學先修班. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#19.浅析霍小玉的悲剧结局成因

蒋防的《霍小玉传》为我们讲了这样一个故事:陇西进士李益与霍小玉相恋,得官后,聘表妹卢氏,与小玉断绝。小玉日夜思念成疾,后得知李益负约,愤恨欲绝。 於 www.dooland.com -

#20.霍小玉傳 - 時事百科

《霍小玉傳》,《唐人傳奇》名篇之一,蔣防著。 取材自維基百科- ... 於 w.holyfree.net -

#21.如何评价霍小玉这本小说? - 腾讯网

《霍小玉传》是唐代传奇爱情小说,作者蒋防,字子征(一作子微),唐义兴人。唐宪宗时,曾任翰林学士,中书舍人等职。著有诗集一卷,《霍小玉传》是他 ... 於 new.qq.com -

#22.霍小玉传 - 话本小说

简介:《霍小玉传》,唐代传奇小说,略晚于《李娃传》、《莺莺传》,代表唐传奇发展的又一高峰。小说叙述的是陇西书生李益和长安名妓霍小玉凄楚动人的爱情悲剧。 於 www.ihuaben.com -

#23.A Discussion of “Negativity” in “A Biography on Wolfgang Iser ...

〈 〈霍小玉傳〉之主. 題思想與人物性格〉,〈據湖月刊〉. (臺北),第25卷第12期, 2000年6月,頁17 。 39. 見汪辟疆編,〈唐人傳奇小說〉. ,頁77 0. 40 見汪辟疆編 ... 於 core.ac.uk -

#24.唐代女子对“渣男”的报复,《霍小玉传》被誉为唐传奇压卷之作

《霍小玉传》里的男主人公名为李益,是唐朝大历年间进士,身世清白,容貌俊朗,富有文采。 唐朝的科举与明清不 ... 於 www.163.com -

#25.【讀書札記】三個傳奇、三種愛情 崔鶯鶯、無雙、霍小玉

【讀書札記】三個傳奇、三種愛情──崔鶯鶯、無雙、霍小玉前言:本篇讀書札記閱讀之原文來自《唐人傳奇小說》(文史哲出版社)中的,〈鶯鶯傳〉、〈無雙傳〉、〈霍小玉 ... 於 sky0121king.pixnet.net -

#26.詩人李益的變心真的如《霍小玉傳》中所寫的那樣嗎? - 今天頭條

《霍小玉傳》是唐傳奇中最優秀的作品之一,講述了一個至今讀來仍令人盪氣迴腸、唏噓不已的愛情悲劇。 新科進士李益在等待吏部任命時,經人引介與長安著名歌妓霍小玉 ... 於 twgreatdaily.com -

#27.李益和霍小玉:有種愛情叫「求求你,放過我」 - 壹讀

《霍小玉傳》裡的女主霍小玉本是中唐時著名歌伎,「資質穠艷」,「高情逸態」。她屬於賣藝不賣身的「清倌人」。霍母並不想讓女兒從事煙花行業,怎奈 ... 於 read01.com -

#28.唐代女子对“渣男”的报复,《霍小玉传》被誉为唐传奇压卷之作

《霍小玉传》被誉为唐传奇中的“压卷之作”,故事广为流传,明代著名戏剧家汤显祖将之改编为“临川四梦”之一的《紫钗记》,关汉... 於 www.wanjiaxia.com -

#29.霍小玉傳- ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ ㄩˋ ㄓㄨㄢˋ - 國語大辭典

《國語大辭典》中詞語“霍小玉傳”注音為ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ ㄩˋ ㄓㄨㄢˋ,拼音為huò xiǎo yù zhuàn,意思是唐代傳奇小說,唐蔣防撰。描寫詩人李益和名妓霍小玉先合後絕的 ... 於 dacidian.18dao.net -

#30.太平廣記16雜傳雜錄卷_0008.【霍小玉傳(蔣防撰)】原文 ...

太平廣記16雜傳雜錄卷_0008.【霍小玉傳(蔣防撰)】原文全文翻譯。大歷中,隴西李生名益,年二十,以進士擢(「擢」原作「推」,據明抄本改)第。其明年,拔萃, ... 於 fanyi.cool -

#31.唐代传奇小说·霍小玉传-- 蒋防-京东阅读

很抱歉,您的畅读卡权限已超1000本上限,故当前书籍无法使用畅读卡继续阅读。 确定 纸书购买 取消. 章节名称正在加载中... %. 请输入数字. 《唐代传奇小说·霍小玉传》. 於 cread.jd.com -

#32.李益與霍小玉的故事是怎樣的?李益是個怎樣的人? - 飛飛歷史網

與李益生活在同一時期的唐人蔣防寫了一篇名為《霍小玉傳》的傳奇小説,書中講述了李益負心薄情的故事,批判李益這個負心漢。 於 www.fflsw.com -

#33.霍小玉傳- 教育部華文視障電子圖書網

書名:, 霍小玉傳. * 作者:, 蔣防. * 出版社:. * 出版年月:. * 版次:. * 分類:, 古典小說> 蔣防>. * 媒體型態:, 點字檔案. * 藏書單位:, 網路. 於 163.13.224.71 -

#34.霍小玉傳造句

其傳奇《霍小玉傳》尤為著名。 紫玉釵,辭出蔣防《霍小玉傳》。 《霍小玉傳》:“酒闌賓散,離思縈懷。 《霍小玉傳》是文人妓女生活的一面鏡子。 霍小玉,唐代傳奇 ... 於 tw.ichacha.net -

#35.【唐宋傳奇】《霍小玉傳》告訴你,愛情抵不過懦弱本性 - 橙新聞

唐代傳奇《霍小玉傳》講述癡情女霍小玉與負心漢李益的故事,讀後使人慨歎:愛情裡有沒有永遠? 於 www.orangenews.hk -

#36.霍小玉傳——悲傷的故事 - 別眨眼網

霍小玉傳 ——悲傷的故事. 2021-06-21由 小野沢子 發表于 歷史. 唐代大曆年間,隴西名士李益年輕多才,風流倜儻,想得到佳偶。長安媒婆鮑十一娘,口齒伶俐,善撮合,李益 ... 於 uizha.com -

#37.霍小玉傳的意思

注音, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄠˇ ㄩˋ ㄓㄨㄢˋ. 拼音, huò xiǎo yù zhuàn. 簡體, 霍小玉传. 相似詞/近義詞, 暫無. 相反詞/反義詞, 暫無. 解釋, 唐代傳奇小說,唐蔣防撰。 於 www.big2gb.com -

#38.霍小玉傳- 维基百科,自由的百科全书

《霍小玉傳》,《唐人傳奇》名篇之一,蔣防著。 目录. 1 本事; 2 改編; 3 參見; 4 參考. 本事[编辑]. 《霍小玉傳》劇情是隴西書生李益與霍小玉相戀,後來李益進士獲 ... 於 zh.wikipedia.org -

#39.唐传奇《霍小玉》赏析

使读者为她的爱情悲剧而悲戚难抑,正如胡应麟:“唐人小说记闺阁事,绰约有情致。此篇尤为唐人最精彩动人之传奇,故传。” 霍小玉出生在霍王府并且受到霍王的喜爱,然而霍 ... 於 m.xzbu.com -

#40.唐宋传奇《霍小玉传》中负心忘义辜负小玉的是倩女幽魂手游 ...

问题:唐宋传奇《霍小玉传》中负心忘义辜负小玉的是? 答案:李益. 游戏简介:《倩女幽魂》 ... 於 m.gao7.com -

#41.《霍小玉傳》

《霍小玉傳》. 唐代傳奇小說. [蔣防]. 大歷中,隴西李生名益,年二十,以進士擢第。其明年,拔萃,俟試. 於天官。夏六月,至長安,舍於新昌里。 於 club.ntu.edu.tw -

#42.<霍小玉傳>與<李娃傳>導讀

霍小玉傳 >與<李娃傳>在唐代傳奇中,屬於才子佳人的愛情類故事。其文筆、思想、內容皆完整,且取材於社會現實,因此,學界對於二文的研究不少,故事內容除可視為唐代 ... 於 web.nchu.edu.tw -

#43.《霍小玉傳》是唐人小說中最有名的作品之一 - 人人焦點

李益和霍小玉之間所發生的愛情悲劇,曾經給很多讀者留下了深刻的印象。但是你有沒有想過,與一般的小說不同,《霍小玉傳》並非是作者虛構出來的,它也許是 ... 於 ppfocus.com -

#44.從唐代傳奇《霍小玉》、《鶯鶯傳》 談電視劇《犀利人妻》

講授唐代傳奇《霍小玉傳》時,在課堂上和同學的對談,十分有味。通常我第一. 個問題會問為什麼唐傳奇中的愛情故事,很多是進士和娼妓的戀愛故事,而不是才子. 於 faculty.stust.edu.tw -

#45.《霍小玉传》中李益行为本质上是狎妓的一种 - 知乎

三大传奇,《李娃传》、《霍小玉传》、《莺莺传》。前二者女主人公,全都是妓女。李娃是,霍小玉也算是。《莺莺传》应该都知道,元稹的。他认为塑造了“善补过”的公子, ... 於 www.zhihu.com -

#46.霍小玉- 求真百科

霍小玉,唐代傳奇小說《霍小玉傳》女主角。霍小玉的母親鄭淨持本是唐玄宗時霍王爺家的歌舞妓,因容貌秀美被霍王爺納為侍妾。就在鄭淨持身懷六甲之時,"安史之亂"爆發,霍 ... 於 factpedia.org -

#47.论《霍小玉传》悲剧的社会性

唐传奇中的名篇《霍小玉传》多被定位为爱情悲剧,并突出强调了霍小玉受压迫,被侮辱的形象。可是.由于霍小玉的悲剧根源在于封建社会规范,这一规范所构筑的文化环境 ... 於 www.semanticscholar.org -

#48.盛世下的女性悲歌:品读《霍小玉传》 - 爱读书

盛世下的女性悲歌:品读《霍小玉传》. 来源: 阿财姐姐 发布: 2020年2月8日. 一千多年前的唐代,才子蒋防写下了一个凄美的爱情悲剧。讲述了一个不幸沦落风尘的美丽 ... 於 www.dushu263.com -

#49.李益對霍小玉做了什麼?為什麼霍小玉要詛咒他? - 歷史趣聞網

李益,字君虞,唐朝時期邊塞詩人,尤擅七言絕句。他與霍小玉的故事被唐人蔣防編成傳奇小說《霍小玉傳》,被視為中唐傳奇的壓卷之作。 於 m.lsqww.com -

#50.【愛情追尋】 蔣防〈霍小玉傳〉

〈霍小玉傳〉為唐代愛情小說之代表作,記敘唐玄宗時進士李益與娼家霍小玉定情成婚,後卻因母親大人另有安排,負心另娶高門,竟迴避霍小玉,最後致令霍小玉 ... 於 cychinese.pixnet.net -

#51.論〈霍小玉傳〉 - 成功大學機構典藏- 成功大學郵件信箱

沒有這個頁面的資訊。 於 ir.lib.ncku.edu.tw -

#52.霍小玉的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

限量6折特價-定價420-Q1906】古典小說論稿-神話、心理、怪誕-台灣商務-劉燕萍-搜神記霍小玉傳聊齋等十餘篇論文集 · $252. 價格持平. Yahoo拍賣國史館部分商品6折! 於 biggo.com.tw -

#53.唐傳奇·霍小玉傳- 翻譯 - 中華古詩文古書籍網

霍小玉傳 大曆中,隴西李生名益,年二十,以進士擢第。其明年,拔萃,俟試於天官。夏六月,至長安,舍於新昌里。生門族清華,少有才思,麗詞嘉句,時謂無雙;先達丈人, ... 於 www.arteducation.com.tw -

#54.小说《霍小玉传》中女主角 - 搜狗百科

霍小玉是唐代传奇小说《霍小玉传》中的女主角。 霍小玉才貌俱佳,通诗文、善歌舞,为了维持生活而进入歌舞妓这个行当,卖艺不卖身,之后与李益两人情投意合,但李益却 ... 於 baike.sogou.com -

#55.大千|| 霍小玉传再编 - 新浪看点

大千|| 霍小玉传再编. ·角色,旁白/ 管家公公/ 李益/ 霍小玉/ 鲍十一娘/ 小玉母亲/ 胡族小童/ 梦灵/ 老玉工/ 浣纱. ·故事简介,霍小玉系霍王府 ... 於 k.sina.cn -

#56.霍小玉傳- 中國哲學書電子化計劃

《霍小玉傳》[查看正文] [修改] [查看歷史]. 作者, 蔣防. 成書年代, 唐. 版本, 暫缺. 檢索: 1. 霍小玉傳. [顯示各種版本(1)]. URN: ctp:wb272045 ... 於 ctext.org -

#57.透過《紫釵記》對《霍小玉傳》的改寫,看湯顯祖的創作思想

此時存在一個問題,湯顯祖為何要將前人的故事改造成新的形態? 本文即以《紫釵記》為例,對比其在敘事和人物形象方面與《霍小玉傳》的差異,并 ... 於 www.lovefisher.net -

#58.霍小玉传- 快懂百科

《霍小玉传》,唐代传奇小说,略晚于《李娃传》、《莺莺传》,代表唐传奇发展的又一高峰。小说叙述的是陇西书生李益和长安名妓霍小玉凄楚动人的爱情悲剧。 於 www.baike.com -

#59.霍小玉傳元明清戲曲 - 阿摩線上測驗

枕中記長恨歌傳霍小玉傳簡介0 by 高普考/三四等/高員級◇國文. 《枕中記》 藉由「道士呂翁得神仙術」,以呂翁人生觀為核心,引導著盧生,至文末的對話「此先生所以窒 ... 於 yamol.tw -

#60.《霍小玉传》原文|注释|赏析|译文- 古文小说 - 品诗文网

【总案】 《霍小玉传》是唐代传奇中的著名篇章,通过李益薄情负心致使名妓霍小玉悲愤而死的曲折离奇的故事,反映了当时婚姻、爱情生活的社会现实和复杂 ... 於 www.pinshiwen.com -

#61.唐代传奇中最感人的爱情故事,《霍小玉传》 - 快资讯

汤显祖也同意胡应麟的观点,他根据《霍小玉传》写成了两部剧作,分别是《紫箫记》和《紫钗记》。 《霍小玉传》的作者叫蒋防,是唐代中期的文人。蒋防出身 ... 於 www.360kuai.com -

#62.唐代女子對“渣男”的報復,《霍小玉傳》被譽為唐傳奇壓卷之作

《霍小玉傳》裡的男主人公名為李益,是唐朝大歷年間進士,身世清白,容貌俊朗,富有文采。 唐朝的科舉與明清不太一樣,考中進士並不意味著可以做官瞭,在 ... 於 ds11game.com -

#63.#霍小玉傳 - Jelajah - Facebook

explore #霍小玉傳at Facebook. 於 ms-my.facebook.com -

#64.癡情女子的血淚控訴 《霍小玉傳》

唐代以進士與娼妓戀愛為題材的傳奇中,最具代表性的名篇是蔣防的《霍小玉. 傳》。胡應麟說:『唐人小說,紀閨閣事,綽有情致。霍小玉傳尤為精采動人,故. 傳誦弗衰。』 ... 於 www.shs.edu.tw -

#65.霍小玉傳 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版霍小玉傳的英文,霍小玉傳翻譯,霍小玉傳英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#66.Huo Xiaoyu zhuan / Jiang Fang zhuan. = 霍小玉傳/ 蔣防撰. - Franklin

霍小玉傳 / 蔣防撰. Author/Creator: Jiang, Fang. 蔣防. Publication: [Taibei] : Yi wen yin shu guan yin xing, Min guo 54-59 [1965-1970] 臺北: 藝文印書館印行, ... 於 www.franklin.library.upenn.edu -

#67.中國文學史報告研究主題: 從唐傳奇看唐代女性的愛情觀

以霍小玉傳、鶯鶯傳為例. 壹、 前言. 唐代傳奇雖是出於六朝的志怪小說,然而六朝時代的小說,實際上尚未成熟,內容多是志怪而形式與描寫亦十分貧弱、沒有結構,到了唐 ... 於 web.thu.edu.tw -

#68.霍小玉传(latest) | PDF

1.小说中的李益的籍贯与“尚书李益”相同。 《霍小玉传》中的是尚书李益。 2.“李益,陇西姑臧先君石表阴友记人,风流有文词。”. 於 www.scribd.com -

#69.霍小玉传 - Google Books

Title, 霍小玉传. Contributors, 蒋防, 谢岚, 丁世弼. Publisher, 江西美术出版社, 2006. ISBN, 7806908714, 9787806908716. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ... 於 books.google.com -

#70.霍小玉傳結局改寫 - 微光角落

霍小玉傳 結局改寫 ... 在這段期間李益不知道的是小玉椅「紅玉」為花名,憑著一手好琴、無雙的外貌、驚人的才氣與過人的智慧,成了名動京師的天下第一頭牌。 於 dshp11223.pixnet.net -

#71.唐傳奇愛情小說的男性形象 - 香港能仁專上學院

小玉傳 》的李益與霍小玉、《李娃傳》的滎陽公子與李娃,更有為人妻的偷情故事,. 《飛煙傳》的步飛煙與情夫趙象,可見題材的多元化,亦不多不少反映了唐代的社. 於 www.ny.edu.hk -

#72.霍小玉傳><李娃傳><謝小娥傳>導讀

<霍小玉傳>與<李娃傳>在唐代傳奇中,屬於才子佳人的愛情類故事。其文筆、思想、內容皆完整,且取材於社會現實,因此,學界對於二文的研究不少,故事內容除可視 ... 於 nonno9999.pixnet.net -

#73.《唐朝有嘻哈》:霍小玉現身說法,如何一眼識破不可靠的男人

《霍小玉傳》記載是真是假,兩個李益是否為同一人,已經無從得知,但兩人的愛情故事始末和故事背後發人深省的人生哲理,卻值得每一個人去深思, ... 於 www.thenewslens.com -

#74.《霍小玉传》之谜 - 轩宇阅读网

《霍小玉传》是唐人小说中最有名的作品之一。李益和霍小玉之间所发生的爱情悲剧,曾经给很多读者留下了深刻的印象。但是你有没有想过,与一般的小说不同,《霍小. 於 m.xyyuedu.com -

#75.霍小玉傳人物分析 - 雅瑪黃頁網

搜尋【霍小玉傳人物分析】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#76.以《霍小玉传》为例,分析唐传奇的悲剧美学意蕴

《霍小玉传》通篇暗示这个故事的结尾注定是悲剧。首先故事开篇便说:“(李益)每自矜风调,思得佳偶,博求名妓,久而未谐。”随着故事的发展,霍小玉多次表明自己跟李益是 ... 於 www.zz-news.com -

#77.从《莺莺传》和《霍小玉传》的成就及影响,看古代文人的审美 ...

相较六朝小说而言,《莺莺传》和《霍小玉传》在叙事技巧和人物描写上都有明显进步,如一波三折的情节设计、通过细节描写展现人物性格及塑造出了较为丰满的 ... 於 www.360doc.com -

#78.霍小玉傳_百度百科

《霍小玉傳》是唐代文學家蔣防創作的一篇傳奇。這篇傳奇描述的是隴西書生李益和長安名妓霍小玉悽楚動人的愛情悲劇。長安名妓霍小玉,愛上了文人李益,與李益海誓山盟定 ... 於 baike.baidu.hk -

#79.太平广记.霍小玉传- 李益初时 - BiliBili

李益初时,是少有才思的无双公子。和才艺双绝的霍小玉,本应才子佳人,花好月圆。可惜李益到底是凡夫俗子,不抵门第森然。于是,“千里佳期一日休”, ... 於 www.bilibili.com -

#80.從「思得佳偶」到「輒加猜忌」――重讀〈霍小玉〉傳

〈霍小玉傳〉為唐傳奇愛情悲劇名篇,歷來學者對其評價甚高,以霍小玉作為悲劇典型人物為主軸的研究不計其數,關於男主角李益的有關探究則相對被忽略。故事末尾有關霍 ... 於 idv.sinica.edu.tw -

#81.谈《霍小玉传》 - 豆瓣

我看《霍小玉传》时并不喜欢李益,由我们如今的时代站点回看过去,当然会觉得他的选择很自私,而且逃避不负责,典型的“渣男”。 於 www.douban.com -

#82.霍小玉| 主題 - IC之音

霍小玉傳 (下) · 古典新晴 · 曾陽晴 · 湯顯祖 · 紫釵記 · 霍小玉 · 霍小玉傳在今日講述完結,原本這是個悲劇結局。日後湯顯祖改編為紫釵記,成全兩人愛情。 於 www.ic975.com -

#83.霍小玉传 - 简书

唐传奇在各方面都近似后来的小说,而在那个古色古香的时代背景下,传奇在人物景致的描写上日趋丰满,蒋防这篇更如是,因此,《霍小玉传》在世界汉学 ... 於 www.jianshu.com -

#84.观唐习律45 传奇小说《霍小玉传》中的渣男竟然是中唐大诗人 ...

原创 观唐习律45 传奇小说《霍小玉传》中的渣男竟然是中唐大诗人李益. 2019-11-19 19:06 来源:老街味道. 原标题:观唐习律45 传奇小说《霍小玉传》中的渣男竟然是中唐 ... 於 www.sohu.com -

#85.[翻譯] 太平廣記選——霍小玉傳- marvel - PTT生活資訊討論

霍小玉傳 蔣防唐朝代宗大曆年間,隴西有個叫李益的有為青年,二十歲便考中了進士。到了第二年,參加拔萃科考試,正等著由吏部來主持複試。 於 ptt-life.com -

#86.霍小玉的報復:我死之後,必為厲鬼,使君妻妾,終日不安 - 劇多

唐代文學家蔣防有一篇著名的傳奇作品——《霍小玉傳》,該文最早載於《異聞集》,後收入《太平廣記》,明代文學家胡應麟推崇其為"唐人最精彩動人之傳奇" ... 於 www.juduo.cc -

#87.霍小玉傳

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購霍小玉傳,該商品由武漢市新華書店圖書批銷中心店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#88.霍小玉传_点评鉴赏 - 古典文学网

《霍小玉传》 点评鉴赏在线阅读:艺术特色《霍小玉传》运用了多种表现手法。围绕着霍小玉的正面描写展开,侧面烘托得手法尤其成功。如写小玉的侍婢浣纱变卖紫玉钗, ... 於 www.cngdwx.com -

#89.愛到極致便是恨——霍小玉和李益的愛恨情仇,冤孽情債

霍小玉 本是唐朝霍王的女兒,因為母親是舞姬出身,所以被大家認為出身低下,被趕出家門,後來淪為歌姬舞女。受母親的影響,霍小玉從小能歌善舞,而且精通 ... 於 kknews.cc -

#90.論霍小玉傳悲劇結局的必然性

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#91.霍小玉傳- 小說 - 曉茵萬事通

《霍小玉傳》,唐代傳奇小說,略晚于《李娃傳》、《鶯鶯傳》,代表唐傳奇發展的又一高峰。小說敘述的是隴西書生李益和長安名妓霍小玉凄楚動人的愛情悲劇。 於 siaoyin.com -

#92.霍小玉传(蒋防 ) - 百万书库

霍小玉传. 作者:蒋防 大历中,陇西李生名益,年二十,以进士擢第。其明年,拔萃,俟试於天官。夏六月,至长安,舍於新昌里。生门族清华,少有才思,丽词嘉句,时谓 ... 於 www.millionbook.com -

#93.霍小玉傳- 维基文库,自由的图书馆

大曆中,隴西李生名益,年二十,以進士擢第。其明年,拔萃,俟試於天官。夏六月,至長安,舍於新昌里。生門族清華,少有才思,麗詞嘉句,時謂無雙; ... 於 zh.m.wikisource.org -

#94.論〈霍小玉傳〉中的黃衫客- 月旦知識庫

唐人小說往往在士人與倡妓愛情故事中添加豪俠情節,〈霍小玉傳〉便是其中之一。蔣氏在進士李生與倡妓小玉二人於愛到恨的情感鋪敘裡,令豪士黃衫客登場。而黃衫 ... 於 lawdata.com.tw -

#95.盛世下的女性悲歌:品讀《霍小玉傳》 - 贊遊戲

剛烈的霍小玉所愛非人,仙姿玉貌和出眾才華也挽不回情郎的負心薄情,她為這段情斷送了性命,臨終前卻把詛咒加於李益的妻妾身上,使這些女子和她一樣 ... 於 zanyouxi.com -

#96.《霍小玉傳》之結構研究 - 國立空中大學

衝突是小說結構最基本也是最重要的因素,《霍小玉傳》經由不斷的. 衝突與妥協,累積悲劇小說的能量,最後以「死諫」引爆小說高潮,. 小說情節的發展,與唐代社會結構極其密 ... 於 ir.nou.edu.tw -

#97.《霍小玉传》名言名句_经典语录语句赏析

霍小玉传 简介: 《霍小玉传》,唐代传奇小说,略晚于《李娃传》、《莺莺传》,代表唐传奇发展的又一高峰。小说叙述的是陇西书生李益和长安名妓霍小玉凄楚动人的爱情 ... 於 www.mingyantong.com -

#98.[轉載]《霍小玉傳》 - lcoffee的創作- 巴哈姆特

疑惑。霍小玉是真有其人嗎? 《霍小玉傳》VS 薄情郎李益君虞君虞妾為女子薄命如斯君. 於 home.gamer.com.tw