高雄攝影工作室的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等寫的 成為人以外的:臺灣文學中的動物群像 和蘇淑娟,梁舒婷,吳依璇,劉閎逸,柯伶樺,邱峋文,黃惠敏的 臺灣惡地誌:見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄市10大優質人像攝影師推薦 - PRO360也說明:王〇涵 高雄市前金區. 您需要的人像攝影類型為? 其他|畢業照片拍攝. 參與拍攝的人數為何? 6-10人. 您想要何種攝影風格? 自然風格(於戶外進行拍攝). 呆鳥獸影像工作室.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和野人所出版 。

中原大學 電機工程學系 廖裕評所指導 吳子健的 基於深度學習之視覺辨識之除蟲機器人 (2021),提出高雄攝影工作室關鍵因素是什麼,來自於人工智能、深度學習、麥克納姆輪、深度攝影機、PID控制、機器人。

而第二篇論文大同大學 工業設計學系(所) 許言所指導 陳偵瑀的 手創商品之產品設計與品牌行銷策略研究 (2021),提出因為有 手作、手創品牌、品牌行銷策略、設計策略、產品設計的重點而找出了 高雄攝影工作室的解答。

最後網站高雄攝影工作室- 工讀/兼職招募- 希薇亞婚禮企業社 - 小雞上工則補充:工作 內容. 行銷寄信,攝影挑片,動態剪輯,粉絲團經營等庶務(無經驗可,教到會); 若有相關經歷或能力,請簡要說明; 自行排班2-4小時,每周上班1-3天. 工作地點. 高雄市 ...

成為人以外的:臺灣文學中的動物群像

為了解決高雄攝影工作室 的問題,作者余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等 這樣論述:

動物不只是「動物」,而我們也不僅僅是「人」! 卸下生而為人的優越,理解、包容並交付愛予「牠」們。 探訪臺灣文學中最深情的動物與人文書寫。 從歷史到文化,聊動物談生命;引介文學裡之動物形色,呼喚牠們現身吶喊, 在流動的共感中,體現不同視野的島嶼萬物。 長久以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。 動物在人類文學作品裡,從未缺席。隨人類文明進程演繹,生態思潮脈絡浮現,在文學的牽引下,19位作家學者各別邀請文本背景中的動物輪番上陣。以時間軸序,爬梳臺灣文學中的動物書寫,從動物作為工

具、商品、符號到成為主體;輔以空間視野,環顧各族群文化、探究不同類型題材、囊括藝術創作中之動物百態。更收錄「他山之石」專欄,對照日本、中國、馬華、香港等地文學裡的動物書寫,體現人與動物關係的普遍性和地域性。本書中各式動物形象、生命寫照、互動情感、符號象徵,都映照出人與「人以外的」——動物們的存在和真實狀態。當人類學習平等正視一切,才能為了人以外的,成為更好的自己。 如何能「成為人以外的」?……它是一種超越人類中心主義的願景;也是一種指向後人類時代,人與他者界線流動的狀態;除此之外,它也同樣指向那些在自然大化之下,「成為人以外的」生命們,牠們同樣具有情感與性格,我們與牠們同死共生。——黃宗

潔|本書主編 如果文學能使我們稍稍謙卑自省, 臣服退讓、看見萬物有靈,理解人的蒙昧,我們就能認知其實怪物就是此生與各種生命形態交會並且曲折構成的、不完整的自己,也許我們也會明白,那難解不可測的、深淵的目光無意吞噬誰。――柯裕棻|作家 本書特色 ☉ 國立臺灣文學館|動物特展 蒞臨展間,穿越時空。透過神話、詩歌、小說、散文、童話等動物文學,以大型情境藝術裝置、動態捕捉互動技術,開啟成為人以外的種種可能。 ☉ 島嶼臺灣|在地動物導覽指南 時序橫跨清領日治、工業革命後、經濟起飛直至今日的臺灣;撰寫者囊括學者、詩人、小說家、藝術家;類型涉及科幻、奇幻、繪本甚至藝術創作和裝置

,文學動物形象依序現身。 ☉ 喜愛動物、生命、生態書寫之讀者|必讀書目 擺脫人本之史觀,以文學流動筆觸,敘寫各種動物生命的喜樂與悲哀。

高雄攝影工作室進入發燒排行的影片

突如其來的疫情影響,改變了這個世界的日常,許多按部就班的計畫,不得不就此取消或延期,五堅情月面著陸高雄巨蛋演唱會,也不得不喊卡。為了防疫的這段時間,見到了許多人不得不分隔兩地,只能依靠網絡科技來聯繫彼此。疫情打亂了所有人的步調,對生活的體驗也與以往有所不同。

許久未見到彼此和歌迷的五堅情團員們開始思索著,如何在這個時候,為這個世界帶來溫暖、鼓勵與陪伴呢?五個人便決定挑戰第一次線上寫歌,連線創作了「零距離」這首作品。

因為五堅情相信,只有音樂,是最不受距離影響,可傳遞五個人對歌迷們、對因疫情而造成人與人無形與有形距離下,最真誠的情感。

五堅情在「零距離」歌曲的錄製上採用了線上錄音的方式進行,邱鋒澤與製作人張暐弘在新加坡編曲、錄音,陳零九、婁峻碩在自家工作室錄音,黃偉晉、賴晏駒(小賴)則是在原音兄弟錄音室和鋒澤、暐弘透過視訊的方式溝通完成配唱。最後交付混音,而完成了全線上製作的真正「零距離」。

「零距離」這首歌曲從創作、錄音到MV拍攝,都是在分隔許多地點的狀況下完成。

無論是歌曲想傳達的訊息或歌曲的製作方式,皆傳遞了就算現在因為疫情帶來許多的不便,藉由科技的幫助也能完成目標 ;也因此就算彼此之間無法相聚,不能在所愛之人身邊,當聆聽這首歌時,也能感受在乎的人就陪伴在身旁的感覺,我們相信,無論彼此相距多遠,我們的心都會是在一起的。

零距離

曲:邱鋒澤 張暐弘

詞 : 黃偉晉 陳零九 賴晏駒 張暐弘

隔著海洋的思念能不能到你身邊

隔著螢幕的問候像不像在你面前

一個早安溫暖整個晨間

一個晚安陪我度過失眠

雖然不在眼前心卻能連一線

當我無從宣洩腦海裡你的一切

想念沾濕了昨天

讓我再靠近你一點點

當世界瞬息萬變

距離也無法隔絕彼此有多想往前

讓我再靠近你一點點

對著視窗說晚安再見

讓想念掛在 同一個彎月

Close your eyes

Say goodnight

I will be by your side

隔著懷疑兩顆孤單的心有時也累

隔著冷漠不想說凍成了兩個冬天

心裡的話試著化成安慰

學著擁抱彼此的不完美

再遙遠的我們 其實都 不遙遠

當愛被間隔在沒有人的空房間

讓我們搬進裡面

讓我再靠近你一點點

當世界瞬息萬變

距離也無法隔絕彼此有多想往前

讓我再靠近你一點點

對著視窗說晚安再見

讓想念掛在 同一個彎月

Close your eyes

Say goodnight

I will be by your side

Music Credit

編曲:張暐弘 Hoong

演唱: 邱鋒澤 FengZe 、陳零九 Nine Chen 、黃偉晉 Wayne 、賴晏駒 小賴 Lai 、婁峻碩 Shou

錄音師:張暐弘 Hoong、陳禹丞 Nick

錄音室:原音兄弟股份有限公司

混音師:陳禹丞 Nick

混音室:原音兄弟股份有限公司

母帶工程師:張暐弘 Hoong

母帶工作室:原音兄弟股份有限公司

Video Credit

製作公司Production : 木和子影像音樂工作室

導演Director : 李洹宇/小忍

製片Producer : 曾文昕

現場製片Executive Producer : 賴芝祺

攝影指導D.O.P : 李洹宇 張暐弘

攝大助1st Assistant Camera : 陳皓堯

燈光師Gaffer : 林岑璋

燈光組Best Boy : 賴威仁

美術指導 Production Director : 尤麗雯

美術執行Production Executive : 洪瑜彣

後期Post-production : 李洹宇

動畫設計Animation design : 蔡尚甫

標準字設計 Graphic Designer : 楊鎮源

邱鋒澤髮型師:hairstylist / gary

邱鋒澤彩妝師:Makeup artist / shawm

陳零九化妝師、現場妝髮師:豆豆@aroom makeup

黃偉晉髮型師:hairstylist / Tim@UNDER hair

黃偉晉彩妝師:Makeup artist / Arialping 平羽媜

婁峻碩妝髮師:Makeup & hair / 許育珊Mii

賴晏駒髮型師:hairstylist / Tim@UNDER hair

賴晏駒彩妝師:Makeup artist / 吳阿志

服裝師 Stylist:楊庭宜、王禎旎

W0LF(S) 五堅情

https://www.facebook.com/%E4%BA%94%E5%A0%85%E6%83%85official-100722735235142

https://www.instagram.com/w0lfs.official/

ⓒ 2021 Reason Brothers 原音兄弟股份有限公司. All Rights Reserved

基於深度學習之視覺辨識之除蟲機器人

為了解決高雄攝影工作室 的問題,作者吳子健 這樣論述:

根據統計,台灣農藥每單位用量,每公頃平均最高曾到十七公斤,居高世界第一位。而農藥用多了,食品內的農藥濃度便會提升,對土壤和人體都會產生嚴重影響。因此近年出現了許多的有機農場,有機農場的要求是不使用人工化學合成農藥丶人工合成肥料等等。但是有機種植的困難多,由其蟲害的問題更是讓農夫十分頭痛。解決蟲害最快的方式是直接用人進行觀察並除蟲。但是近年來台灣的高齡化丶少子化與新冠肺炎(Covid-19)的多重影響下,使勞動力大幅下降。 因此本文提出一種智能除蟲機器人,其結合了人工智能(Artificial intelligence, AI)丶深度攝影機丶自走車丶小型機器手臂與麥克納姆輪等裝置,應用於有機農

場中的自動除蟲機器人。除蟲機器人包括三個系統:視覺系統丶移動機構和驅蟲裝置。其中視覺系統能夠對害蟲辨識,也能夠取得距離。再把害蟲的位置傳給移動機構,機器人便會移動到害蟲的面前。最後使用驅蟲裝置,轉動機器手臂並啟動除蟲器,完成除蟲動作。

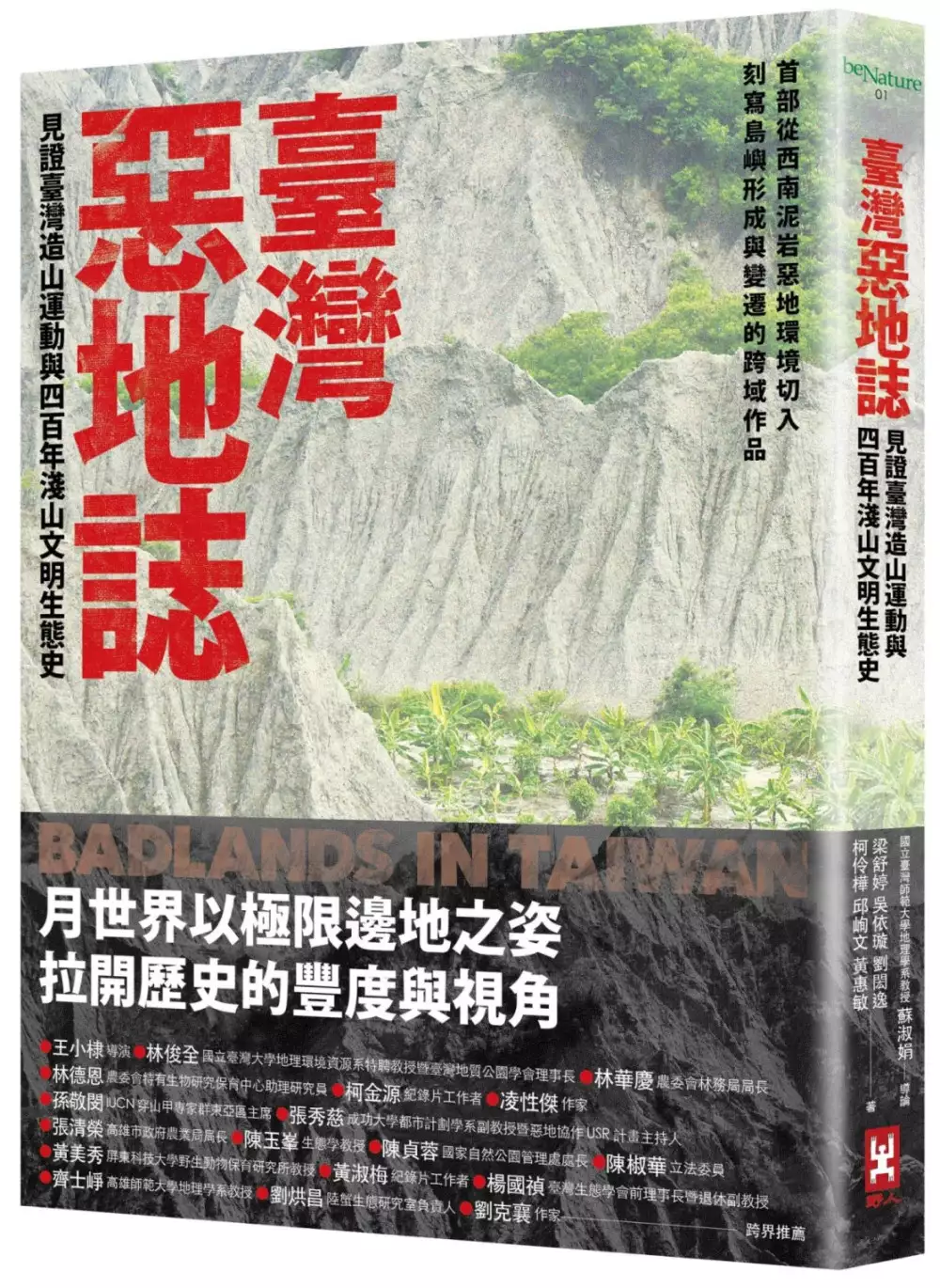

臺灣惡地誌:見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史

為了解決高雄攝影工作室 的問題,作者蘇淑娟,梁舒婷,吳依璇,劉閎逸,柯伶樺,邱峋文,黃惠敏 這樣論述:

首部從區域環境的獨特視角 開展出臺灣兩種歷史豐度——地球科學史、人文生態史 ◆看月世界如何以極限邊地之姿,刻寫島嶼的形成與變遷 ◆ ◎在臺灣就能上月球? ◎惡地如何以時間、營力、材料、地層深度訴說臺灣大地故事? ◎崎嶇不毛的月世界竟能種出遠近馳名、甘甜香脆的燕巢芭樂? ◎貧瘠環境憑藉什麼吸引野生動物來此棲身,造就生態方舟? ◎迂迴隱蔽的西南惡地為何成為宋江陣(武藝)、總舖師(廚藝)的原鄉? ★揭開惡地(Badlands)真實樣貌,顛覆你對不毛之地的想像 ★見證臺灣造山運動前後結構相以及地質多樣性

★西南惡地面積約占國土3%,卻封存了臺灣四百年族群發展的縮影 ★以水貫穿,寫下人、生物與環境間相互試探、適應的過程與結果 ★在高度開發的臺灣西部,意外保留了一處生物多樣性方舟 ★在地人以草根力量結合特有生物兵團,正在創造當代SDGs永續發展模式——地質公園 人們常聽聞的「月世界」地形,異景如夢似幻、宛若外星球,而它正式的名稱是惡地(Badlands)。惡地的特徵是地表極易受到水流侵蝕,形成密密麻麻的侵蝕溝,使植被難以附著,呈現出裸露、崎嶇、破碎的地貌景觀。臺灣惡地分布多處,其中較為顯著的有三處,一處在島嶼西南淺山帶,大致從臺南延伸到高雄;一處在東南,主要

集中於臺東利吉;還有一處是人們南來北往較易看見的苗栗三義火炎山礫岩惡地,它們分別展現了島嶼不同的大地構造與地質成因。 臺灣本島面積最大、最具代表性的惡地地形是西南部臺南到高雄一帶,面積廣達一千多平方公里,厚約三千到四千公尺深。這片泥岩(mudstone)惡地雖約占國土百分之三,卻驚異地創造了觀看、理解臺灣的多重視角,而且封存了臺灣四百年族群發展縮影,更意外成為淺山地帶生態方舟。 本書從地質的大尺度出發,告訴你位於西部麓山帶的這一片泥岩惡地是如何形成、如何見證臺灣六百萬年前造山運動的前後結構相,以及如何反映出臺灣環境的特性。 雖然惡地環境似乎不宜人

居,然而歷史告訴我們,人類已在此活動數百年。本書爬梳了四百年來,在溝谷交錯、空間迴旋錯置的環境下,人們如何發展、選擇聚落、遷徙,並在族群勢力不斷交替間,形成短暫或持續的、穩定或變動的、時消時長的多元生活樣態。這是一段人與環境之間相互試探與適應的過程。 惡地地區極為重要的是水源。透過惡地生態多樣性、環境保育運動雙軸線,溯源水在當地自然與人為力量影響下的流動路線,以及保存方式。 草根公民科學家「喇賽班」和生物們是一股強大的在地力量,顧水、顧生態,例如刺竹、厚圓澤蟹、東方草鴞、梅花鹿、穿山甲、食蟹獴等,不斷在這裡上演驚奇劇場。雖然各式各樣的磨難,不斷挑戰著惡地人與自然

之間的關係,一群人和生物持續在青灰泥上前行,他們正翻轉想像,在寂惡之境,對大眾展現一種當代的SDGs永續生存模式,我們以地質公園理解它。 本書特色 1.地質上:透過一百多公里範圍內的三處惡地,看見島嶼複雜又脆弱的地質形成;其中西南部泥岩惡地的地質與地景多樣性高,包括泥火山、珊瑚礁石灰岩、尪仔上天等。燕巢橋子頭泥火山早在1933年(日治時期)即獲第一波指定保存的天然紀念物,至今仍在噴發,現名為滾水坪泥火山。 2.歷史上:四百年西部淺山文明史,就封存在西南泥岩惡地區。此處是臺灣早期開墾的邊地、原漢交融邊界,惡地為屏障,以極特殊方式封存了淺山原始樣貌與族

群遷徙歷史,更因而成為宋江陣(防護鄉里)、總鋪師(自給自足)的原鄉,發展出農、漁、牧、流竹等特殊營生方式。 3.生態上:看似貧瘠,卻意外成為物種基因庫、生態方舟。西南泥岩惡地面積雖僅約國土3%,却是目前最重要的國土綠網計畫熱點區之一,位於淺山(里山概念)綠帶,是生物與人重疊共居之所,承擔縫合破碎棲地的角色。 4.特有農產之鄉:因地質形成特殊土壤,生產出好吃的芭樂、棗子等,擁有其他地方種不出的滋味。 5.以草根公民力量守護環境的典範:一群不論出身、不論職業、全心投入知識學習與行動實踐的草根公民科學家,正在創造兼顧環境保育與經濟發展的生活

新模式,我們名之為——地質公園。 熱力推薦 ❖王小棣|導演 ❖林俊全|國立臺灣大學地理環境資源系特聘教授、臺灣地質公園學會理事長 ❖林華慶|農委會林務局局長 ❖林德恩|農委會特有生物研究保育中心助理研究員 ❖柯金源|紀錄片工作者 ❖凌性傑|作家 ❖孫敬閔|IUCN穿山甲專家群東亞區主席 ❖張秀慈|國立成功大學都市計劃學系副教授、惡地協作USR計畫主持人 ❖張清榮|高雄市政府農業局局長 ❖陳玉峯|生態學教授 ❖陳貞蓉|國家自然公園管理處處長 ❖陳椒華|立法委員 ❖黃美秀|國立

屏東科技大學野生動物保育研究所教授 ❖黃淑梅|紀錄片工作者 ❖楊國禎|臺灣生態學會前理事長、退休副教授 ❖齊士崢|國立高雄師範大學地理學系教授 ❖劉烘昌|陸蟹生態研究室負責人 ❖劉克襄|作家 ──推薦語── 「地誌通常意味著一地的風土民情與各項地質、地形、生態、文化資產等特徵的說明。在這惡地地形區,初看是青灰色一片的不毛之地,加上許多沖蝕現象,刺竹雜亂而生,形成一般人認為的典型惡地印象;但從本書中,看到這裡有豐富的人文活動,也衍生許多惡地文化。『環境是限制,也是解藥』──本書應證了這樣的特質,為惡地做了最好的詮釋。」——林俊

全|國立臺灣大學地理環境資源系特聘教授、臺灣地質公園學會理事長 「臺灣前四名面臨滅村命運的極限村落中,其中左鎮、田寮即位於西南泥岩惡地的獨特環境。但在月世界貧瘠的表象下,蘊含著豐富的自然生態及歷史人文底蘊,以及先民面對惡地環境的里山智慧和生命韌性。結合學術與實務,本書由長期耕耘於地方的工作者,從多元面向共同撰寫,有著守護惡地的共同目標,透過生動的圖文為讀者打開了在地知識的大門,牽起了與土地連結的悸動。相信在這群惡地好人的引路之下,你我都有機會,成為開展惡地創生的關係人口。」——張秀慈|國立成功大學都市計劃學系副教授、惡地協作USR計畫主持人 「十多年來因為投入地

方環境開發案的研究,我協助居民田野調查、研讀資料及環評訴訟抗爭。今樂見多年關切之淺山區域受到重視,此書出版,期待能帶領大家認識泥岩惡地及其重要性,推動政府劃設保護區時可以避免不當開發,並守護這些惡地珍貴的生態環境。」——陳椒華|立法委員

手創商品之產品設計與品牌行銷策略研究

為了解決高雄攝影工作室 的問題,作者陳偵瑀 這樣論述:

手作的流行風氣帶動近年來台灣在創意市集、手作創業及個人手作工作室的蓬勃發展,相較於其他產業的創業門檻,越來越多人投入手作產業,使得手作產業的層次參差不齊,因此開始有手作創作者建立自有品牌,而在全球化的浪潮之下更能彰顯品牌力量之重要性,透過品牌化及行銷策略,產生高附加價值的產品,在眾多競爭者的市場裡脫穎而出。有鑑於此,本研究以台灣手作品牌公司為研究對象,探討目前手作品牌行銷策略類型之區分,並瞭解不同手作品牌之設計作法。本研究方法主要透過個案訪談法與內容分析法進行,並以手作創業主題的亞洲手創大人物獎POP UP ASIA MAKERS AWARD作為研究範圍,並挑選出受訪對象,透過個案深度訪談,

進一步了解手作品牌公司在行銷策略之擬訂與品牌發展現況,並從其提供之商品案例,分析歸納出在產品設計上之作法及其相關設計重點,並探索品牌行銷策略與產品設計之應用關係。研究結果將10間個案品牌公司,依品牌行銷策略分為三群,並分析各群產品設計作法,其中品牌行銷群為「技藝傳承」之類型公司,產品推出動機為「生活實用」,設計訴求上以注重「幸福感」為主,開發類型上多屬「同類型衍伸」,在產品設計重點上以注重「造形」為主;品牌行銷群為「自發原創」之類型公司,產品推出動機為「情感獨特」,設計訴求上以注重「獨特性」為主,開發類型上屬「同類型衍伸」及「創作突破」並重,在產品設計重點上以「材質」和「造形」並重;品牌行銷群

為「興趣喜好」之類型公司,產品推出動機為「生活實用」,設計訴求上以注重「高質感」為主,開發類型上多屬「同類型衍伸」,在產品設計重點上以注重「造形」為主。本研究從品牌行銷及產品設計的角度對目前手作品牌現況作一個分析彙整,以期可作為日後強化手作品牌競爭力之參考。

想知道高雄攝影工作室更多一定要看下面主題

高雄攝影工作室的網路口碑排行榜

-

#1.國軍高雄總醫院達文西手術室、核子醫療中心及血管中心擴建落成

此次「達文西手術室、核子醫學中心暨心血管中心」擴建落成啟用,不論是在機器人輔助3D微創手術、功能性核子醫學檢查、心臟血管攝影等診療服務,皆大大的 ... 於 www.storm.mg -

#2.七號天堂婚紗店: 高雄自助婚紗推薦,高雄婚紗工作室推薦

除此之外,還有提供專業的婚紗攝影服務,為新人紀錄最重要的時刻,留下甜蜜浪漫的回憶。許多新人對於婚禮都會滿懷期待,這是人生重要的大事,當然希望可以順利完成一場完美 ... 於 www.seventh-heaven.com.tw -

#3.高雄市10大優質人像攝影師推薦 - PRO360

王〇涵 高雄市前金區. 您需要的人像攝影類型為? 其他|畢業照片拍攝. 參與拍攝的人數為何? 6-10人. 您想要何種攝影風格? 自然風格(於戶外進行拍攝). 呆鳥獸影像工作室. 於 www.pro360.com.tw -

#4.高雄攝影工作室- 工讀/兼職招募- 希薇亞婚禮企業社 - 小雞上工

工作 內容. 行銷寄信,攝影挑片,動態剪輯,粉絲團經營等庶務(無經驗可,教到會); 若有相關經歷或能力,請簡要說明; 自行排班2-4小時,每周上班1-3天. 工作地點. 高雄市 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#5.高雄婚攝服務

提供高雄婚攝服務的極光映像,在高雄的婚攝工作室中,以突出的婚紗照拍攝風格備受 ... 擁有專業高雄婚攝技術的極光映像,攝影師為了讓婚紗照能呈現符合新人氣質與生活 ... 於 www.aurora-radio.com.tw -

#6.【高雄推薦】婚紗攝影前必知的14件事情!價格、費用

工作室 、包套、禮服、景點. 自助婚紗、婚紗工作室推薦、婚顧,婚紗基地攝影,費用、場地、湖邊、鋼琴,外景費用 ... 於 kikinote.net -

#7.Mr. 7 Photo Studio 攝影工作室

Mr. 7 Photo Studio 攝影工作室, 高雄市. 2944 likes · 5 talking about this. 高雄攝影工作室Mr7studio.com |自助婚紗|婚禮紀錄|海外婚紗|個人寫真|孕婦寫真| ... 於 www.facebook.com -

#8.Cercle影像工作室-高雄自助婚紗婚攝孕婦寫真新秘 - Worldorgs ...

Cercle影像工作室-高雄自助婚紗婚攝孕婦寫真新秘在城市Zuoying District 通过地址null, 813台湾高雄市左營區民族一路1118號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#9.好攝主義婚禮攝影工作室- 高雄市前金區

好攝主義婚禮攝影工作室攝影棚租借約15坪室內空間(如圖) 租借時數1hr~4hr NT.1000/1hr/使用器材NT.500/1hr/自備器材4hr~8hr NT.800/1hr/使用器材NT.400/1hr/自備器材 ... 於 ponpai.tw -

#10.鹿角攝影工作室, 高雄市新興區, Kaohsiung (2021) - FindGlocal

孕期写真▫ ️ 敲碗敲到破掉的全檔方案來啦 ‼️ 5800 ‼️ 5800 ‼️ 5800 12月假日已近滿檔,零星檔期可私訊詢問 1️⃣拍攝工作室禮服2套 2️⃣內含妝髮 於 www.findglocal.com -

#11.高雄婚紗包套價格及方案內容比較 - Anastasia的部落格

所以開始比較高雄婚紗攝影工作室跟高雄婚紗公司. 高雄婚紗工作室那樣多家. 看哪個適合我跟阿怪. 剛前提有說兩個人有共識想要拍屬於自己喜歡的照片. 於 anastasia8765.pixnet.net -

#12.「攝影助理」找工作職缺|高雄市-2021年12月|104人力銀行

2021年12月1日-16 個工作機會|攝影助理|燈光師|儲備攝影師(伊頓婚紗高雄店)【伊頓婚紗工作室_伊頓數位科技有限公司】、補課組工讀生(高儒營業所)【志光教育科技 ... 於 www.104.com.tw -

#13.高雄總醫院醫學中心落成醫療照護品質大躍進 - 軍事新聞通訊社

柯院長指出,此次「達文西手術室、核子醫學中心暨心血管中心」擴建落成啟用,不論是在機器人輔助3D微創手術、功能性核子醫學檢查、心臟血管攝影等診療服務,皆大大的提升 ... 於 mna.gpwb.gov.tw -

#14.關於高雄婚紗愛意LOVE ONE婚紗攝影工作室| ABOUT 高雄 ...

關於高雄婚紗愛意LOVE ONE婚紗攝影工作室愛意LOVE ONE是集結一群台灣熱衷於創造設計美感的師群組成從構成一幅美麗畫面開始的每一個元素與實現, 攝影團隊掌握在經驗上 ... 於 loveonewedding.pixnet.net -

#15.婚攝dna平方婚禮攝影團隊

攝影 團隊工作室為於南部高雄地區提供主要提供高品質又平價婚婚攝,主要有平面婚禮攝影及動態婚禮錄影外,另外包含極多新人推薦的小資自助婚紗/孕婦寫真/親子寫真/海外 ... 於 www.dnadna.com.tw -

#16.高雄婚紗推薦 8婚紗公司+自助婚紗工作室點評 - Wphoto婚紗 ...

高雄 的婚紗公司和婚紗工作室,紛紛規劃一系列旅拍包套方案, ... 接下來為各位新人整理網路上高雄婚紗推薦名單。 ... 婚紗推薦,攝影工作室.高雄婚紗. 於 wphoto.tw -

#17.高雄孕婦寫真|卡夫卡攝影工作室|讓妳留下一輩子的紀念

高雄 孕婦寫真/自助婚紗攝影/婚禮攝影/兒童寫真推薦卡夫卡攝影工作室,風格獨特、CP值超高,拍攝過程輕鬆自在,留下一輩子最重要的紀念, ... 於 nanamamafa.com -

#18.KH高雄攝影| 高雄婚攝婚紗| 婚禮紀錄| 婚禮攝影| 婚禮紀實

... 組❤照片均調光調色❤可拍攝全家福及類婚紗照❤照片免費為新人保存在雲端三個月高雄台南屏東免車馬(工作室位於高雄) (其他地區詳談後酌收車馬或住宿費,免超時費。) 於 shopee.tw -

#19.樂式攝影工作室・婚紗婚禮/工商攝影/寫真攝影, Kaohsiung (2021)

婚紗婚禮攝影/工商活動紀錄/專業證件照.形象照/美食.空間.商品照/孕婦寫真.全家福商業登記統一編號: 82675903 高雄婚禮紀錄推薦/自助婚紗/愛情微電影/高雄婚紗推薦/ ... 於 www.evepla.com -

#20.KH STYLE高雄款No.23(2018.10) - Google 圖書結果

打開港都時空之門——高雄人繽紛的多鐵時代文/郭漢辰攝影/陳十攝影工作室台灣鐵路已有百年歷史,代表台灣現代化的重大建設之一。以高雄市來說,鐵道設施的規畫與擴大, ... 於 books.google.com.tw -

#21.鹿角攝影工作室 | 高雄攝影工作室 - 訂房優惠報報

鹿角攝影工作室,高雄市。5870個讚。孕婦寫真/自助婚紗/兒童寫真/個人寫真/新生兒攝影/商品攝影. 閱讀更多. 取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 於 twagoda.com -

#22.【婚】用我"八年"蒐集經驗推薦台南、高雄婚紗店! (持續更新)

2020更新更新文章內容和把每間的婚紗照更新了一下另外高雄新增兩間自助婚紗! ... 九間攝影工作室+七間婚紗禮服出租工作室(持續更新). 於 wenny131126.pixnet.net -

#23.平面攝影| 加一影像工作室|專業高雄婚禮紀錄,高雄婚禮錄影服務

劉晴天攝影| 婚紗側拍| Piyang & Linna 她好像是上帝準備給我的. 第一次看到她, 就覺得怎麼會有這麼漂亮的人, 出現在深山裡面_Piyang #加一影像工作室#白色婚禮 ... 於 www.plusonevideo.tw -

#24.[台南婚紗推薦] 新娘必備口袋名單,8間婚紗工作室+5間婚紗 ...

如果覺得文章有用的話, 還請大家幫小編的紛絲團按個讚喔!! 延伸閱讀. 全台唯一, 婚戒+婚紗攝影包套. [高雄新秘推薦] 高雄新娘 ... 於 vjewelry.tw -

#25.高雄自助婚紗攝影工作室|婚紗照|婚紗攝影|高雄拍婚紗 ...

高雄自助婚紗|高雄婚紗|高雄攝影工作室|高雄婚紗工作室|高雄婚紗攝影工作室|自助婚紗|婚攝|禮服|全家福|孕婦照|閨蜜寫真|拍婚紗|婚紗工作室|婚紗推薦|工作室推薦| ... 於 kaohsiungwedding.com -

#26.詠捷彤芯攝影工作室| 永結同心攝影工作室| 婚攝楊書偉| 婚禮 ...

婚禮紀錄高雄婚禮紀錄推薦婚攝婚攝婚禮攝影高雄婚攝攝影師證件照婚紗攝影婚禮攝影師全家福親子寫真. 於 elsddmimi.blogspot.com -

#27.助理工作職缺/工作機會-2021年11月-找工作就上1111人力銀行

幸福企業徵人【高雄市|模特兒|演員|影片製作技術人員|攝影助理|攝影師|執行製作/助理工作】影片剪輯、攝影助理、網拍模特兒等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#28.專業形象照|商品攝影|美食攝影|高雄|博哥攝影工作室

無拍攝張數限制,現場挑毛片,有挑才算費用,成品交付精修完成的電子檔,可到客戶端地點室內拍攝(高雄以外地區收車馬費),歡迎公司企業團體報名另有優惠。 於 www.apophotostudio.com -

#29.北中南十個婚攝工作室的優質婚攝(2021.07.27更新)

婚攝推薦:北中南十個婚禮攝影工作室的優質婚攝口袋名單一直以來有好多新人私訊我正在苦惱 ... 因為我的爺爺、奶奶家是在屏東(雖然是比較靠近高雄),. 於 klpg.pixnet.net -

#30.高雄證件照推薦|詠捷彤芯攝影工作室|韓系自然派新版身分證 ...

高雄 市的證件照工作室都開始熱絡起來,全民開始瘋拍證件大頭照,雖然預定的10月數位身分證更換時間因疫情... 於 bksuger.com -

#31.五顏六色攝影工作室電話號碼07-236-6753 - 高雄市攝影-人像

於高雄市攝影-人像、結婚、集會的五顏六色攝影工作室電話號碼:07-236-6753,地址:高雄市新興區七賢一路187號,分類:聲光影視、攝影、攝影-人像、結婚、集會. 於 poi.zhupiter.com -

#32.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

新品到☆森林好朋友 · 愛治文房具 · 直物生活文具 · 一分之一工作室 · Meow Illustration · 什物a kind of cafe · 你好工作室 · 迪夢奇 · SKB 文明鋼筆 · 三文堂TWSBI ... 於 www.eslite.com -

#33.國軍高雄總醫院擴建達文西手術室今落成啟用- 杏林動態

此次「達文西手術室、核子醫學中心暨心血管中心」擴建落成啟用,不論是在機器人輔助3D微創手術、功能性核子醫學檢查、心臟血管攝影等診療服務,皆大大的 ... 於 health.ltn.com.tw -

#34.婚禮紀錄| Mr. 7 Photo Studio 攝影工作室| 高雄市

高雄攝影工作室 MR7|婚紗方案推薦|海外婚紗|婚禮紀錄|孕婦寫真|婚紗風格的美式清新,以及特別的海外婚紗:巴黎、日本、京都、北海道、楓葉、布達佩斯....... 於 www.mr7studio.com -

#35.潘朵拉攝影工作室: 高雄自助婚紗

提供高雄婚攝婚紗服務的潘朵拉攝影工作室,是許多新人都指名的專業婚紗攝影專家,風格清新自然唯美,讓你婚紗婚禮都美的不要不要,不論是需要國內外婚紗還是婚禮紀錄, ... 於 www.ptewed.com -

#36.日的心食工作室 - 別墅裡的100 種味道

2015 年從介紹台中東海別墅的各式店家發跡,至今已累積1300 家店訪紀錄。現已從美食跨足生活,乃至品牌行銷。 於 100tastes.tw -

#37.高雄婚紗愛意LOVE ONE婚紗攝影工作室 - YouTube

台灣首家乾燥花X婚紗攝影為美學概念工作室❣-高雄婚紗工作室-高雄婚紗愛意LoveOne婚紗攝影-愛意婚紗&LoveOne Flowers❤記錄也延續人們的幸福感▻ 訂閱高雄婚紗愛 ... 於 www.youtube.com -

#38.高雄女教師站導護遭闖紅燈車撞傷勢嚴重陷昏迷 - 中央社

教育局今天發布新聞稿表示,梁姓教師昨天於值勤導護工作時,除穿著反光背心及手持阻擋旗外,並輔以吹哨提醒用路人,針對交通事故發生深感遺憾。 教育局 ... 於 www.cna.com.tw -

#39.[反推]高雄-天空婚紗攝影工作室- 精華區GetMarry

標題[反推]高雄-天空婚紗攝影工作室. 時間Fri Apr 3 19:14:47 2020. 新人or廠商所在地區: 高雄是屬於新人哪種場合:訂婚拍攝日期: 109/02/09 聯絡 ... 於 www.ptt.cc -

#40.高雄婚禮錄影| 動堂堂影音工作室|台南結婚錄影|高雄婚錄 ...

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Copyright © 2021 動堂堂影音工作室All ... 於 www.weddingpower168.com -

#41.高雄自助婚紗|高雄婚紗工作室|高雄紀梵希婚紗禮服

高雄 自助婚紗推薦,便宜婚紗包套,小資婚紗,單租婚紗,禮服出租,全家福照,孕婦照, ... 漂浮攝影、紅外線攝影、韓風婚紗、水中婚紗、美人魚婚紗、漂浮婚紗、道具租借 ... 於 gvctw.com -

#42.Vincent Wedding 婚禮錄影婚禮紀錄攝影工作室- 南部婚禮錄影 ...

南部婚禮錄影推薦•婚錄•婚禮動態錄影•婚禮紀錄•新人推薦•婚禮攝影•人像寫真•高雄婚錄•婚錄•婚錄推薦•婚攝推薦•台北台中高雄婚攝•水中婚紗•水底婚紗•婚禮攝影•水中孕婦• ... 於 xingyan1209.com -

#43.高雄總醫院醫學中心落成醫療照護品質大躍進 - 蕃新聞

柯院長指出,此次「達文西手術室、核子醫學中心暨心血管中心」擴建落成啟用,不論是在機器人輔助3D微創手術、功能性核子醫學檢查、心臟血管攝影等診療 ... 於 n.yam.com -

#44.自助婚紗@【高雄】自助婚紗@田師-婚紗攝影工作室 - 隨意窩

推薦【高雄/自助婚紗/婚紗攝影/藝術照/全家福/親子照/孕婦照/寶寶照/寵物照/婚紗、禮服出租】T.S田師婚紗攝影創作工作室. 於 blog.xuite.net -

#45.伊頓婚紗工作室-高雄創始店

伊頓自助婚紗工作室,2022在全臺已有9家分店。方便伊頓優質的婚紗攝影服務更夠在更多的地方為新人們服務。分店地區分別為臺北,高雄,士林,高雄,高雄,高雄,台中,臺南, ... 於 wed.eton-digit.com -

#46.高雄兒童寫真推薦高雄婚紗工作室愛意LoveOne工作室

前陣子堂哥帶了家裡小朋友去上次我剛好有留意到有很多乾燥花的婚紗攝影工作室拍兒童寫真. 今天在高雄婚紗愛意婚紗工作室的粉絲頁看到了幾張兒童寫真的照片. 真的拍 ... 於 dominic88yy.pixnet.net -

#47.馬可攝影:高雄大頭照、高雄韓式證件照

嚴選高雄拍韓式大頭照推薦工作室,馬可攝影服務口碑一流、收費價格備受客人滿意,所有的證件照、履歷照、人像照的收費完全透明,價格備受客人們滿意,非常歡迎注重證件 ... 於 www.markgoodphoto.com -

#48.高雄小資婚紗照超推薦:幸福窩婚紗攝影工作室

2萬元不到拍攝平價婚紗照,高雄小資婚紗照超推薦:幸福窩婚紗攝影工作室繼我的婚紗照分享後, 很多人私訊問我結婚相關的資訊很高興有幫助到正要結婚的新人也很多人私 ... 於 s5846131.pixnet.net -

#49.NANA Photography studio | 高雄個人攝影工作室| 食物攝影 ...

位於高雄的獨立攝影工作室。 服務項目:食物攝影、室內空間攝影、品牌形象攝影、婚禮活動紀錄攝影。擅長在自然光的環境下,捕捉事物美好的樣子。 於 www.hsinnaho.com -

#50.卡夫卡攝影工作室

高雄 卡夫卡攝影工作室從不用一樣的節奏, 去捕捉每一對客人的畫面他們適合, 不一定你們也適合卡夫卡攝影用最適合你們的紀錄方式, 記下你們這些珍貴瞬間畫面用畫面溫度, ... 於 kafka.tw -

#51.【自助婚紗懶人包】16家超夯「高雄婚紗工作室」

除了租婚紗之外,也有配合專業的攝影師做攝影包套!!! 婚紗屬於古典、夢幻、浪漫. 這類型的婚紗. 於 vnavnalife.pixnet.net -

#52.瓦力攝影工作室|婚攝|婚禮紀錄|親子攝影|個人寫真|

服務項目-高雄婚攝,婚禮紀錄,自助婚紗,親子寫真,個人寫真,拍攝手法與風格強調以敘事性來表現出每張照片的故事,讓每張照片能讓觀看者感受到所想表達的內容與想法. 於 wallyl.tw -

#53.【婚紗推薦】高雄的自助婚紗攝影工作室-伊頓自助婚紗(感謝 ...

【婚紗推薦】高雄婚紗工作室伊頓自助婚紗攝影工作室(評價: 優) 在網路上搜尋了高雄自助婚紗工作室, 雖然選擇也算不少, 不過跟一般的婚紗店比較其來仍屬於少數 ... 於 ukbb.pixnet.net -

#54.KH攝影工作室-高雄婚攝/台南婚攝/屏東婚攝 - 好婚市集

你希望KH攝影工作室-高雄婚攝/台南婚攝/屏東婚攝 可以提供更多作品跟方案內容嗎? thumb-up. 按讚即表示同意與支持,我們會將大家的心聲傳達給商家。 於 www.weddingday.com.tw -

#55.瘋狂的晶圓島》「漲」字當頭,準備好跟台積電當鄰居了嗎?

這片過去曾是高雄五輕的土地,正如火如荼整治污染中。原先預估約17年的時程,大幅縮短至不到3年,要讓新主人台積電早日進駐。 (攝影者:楊文財). 於 www.businessweekly.com.tw -

#56.玩轉台灣 我家總動員 - 第 178 頁 - Google 圖書結果

電話:(07)556-6600 營業時間:24小時交通:從高雄火車站出發,博愛路往北行,至明華路右轉即抵。 專業寫真為狗狗留下美好記憶寵物養我攝影工作室原位於高雄市文化中心旁 ... 於 books.google.com.tw -

#57.婚攝愛德華|高雄婚攝|婚禮攝影|自助婚紗|

高雄 自助婚紗服務婚攝:愛德華/ 愛德華攝影工作室新祕:貝兒傅/ Lucky Belle's 造型珠寶盒禮服:Une Belle Chance 地點:衛武營都會公園|木木空間| ... 於 luedward.com -

#58.[推薦]克服千辛萬難選到的高雄婚紗攝影工作室

[推薦]克服千辛萬難選到的高雄婚紗攝影工作室,入手理想中的夢想照片,激推(附照片成果) 婚紗照是每一位要進入婚姻的新娘夢想的一刻為了選一家適合 ... 於 emily9214.pixnet.net -

#59.【分享文】高雄閨蜜照/個人藝術照/婚紗工作室&婚禮公司彙整懶 ...

1. 珍琳蘇新概念婚紗Mall旗艦店. 電話: (07)285-7979 · 2. 高雄法國台北婚紗 · 3. 高雄翡麗婚禮 · 4. 心情故事婚紗 · 5. 蘇菲瑪索法式婚紗攝影 · 6. 法頌麗緻 ... 於 lovejjandjackson.pixnet.net -

#60.JacobHsu嘿皮爸攝影

台中嘿核桃婚紗工作室開跑囉!! ... 場地出租- 高雄嘿棚/Hey Studio攝影棚. #挑戰高雄最平價商業攝影棚#Line機器人AI秒回問問不用錢第一重加入line@領取優惠序號300元 ... 於 jahsustudio.com -

#61.台灣之光宜蘭青農榮獲日本權威米食競賽特別優秀賞

台灣稻米再傳捷報,宜蘭青農劉凱涵種植的高雄147號米榮獲日本第23屆「米.食味分析鑑定競賽」特別優秀賞。這也是繼池上米農謝美國獲第21屆金賞、屏 ... 於 www.hiilan.com.tw -

#62.優質高雄婚紗工作室-自助婚紗包套-婚攝森森|婚紗推薦|海外婚紗

優質高雄婚紗工作室, 提供高品質自助婚紗攝影, 自然互動風格. 拍攝的禮服類型, 以輕婚紗, 短裙擺, 便服為主. 也提供海外婚紗拍攝服務, 包套方案含新娘造型與手工婚紗 ... 於 www.sensenphotos.com -

#63.攝影助理- 高雄門市-萊恩婚紗攝影工作室-高雄市 - 518熊班

▶️對攝影、藝術、美感有澆不息的熱忱!! ▶️有興趣者歡迎來詢問. LION Wedding Studio 萊恩婚紗攝影工作室. LINE ID :lionws5 萊恩雜誌報導:https ... 於 www.518.com.tw -

#64.國軍高雄總醫院達文西手術室、核醫暨心血管中心落成啟用

典禮結束後,柯院長陪同參與貴賓前往心血管中心、核子醫學中心參觀,了解「雙向數位平板心臟血管攝影X光機」、「複合式單光子電腦斷層掃描儀」等設備功能 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#65.油甲桂攝影工作室

油甲桂攝影工作室 · 商業拍攝. 婚禮紀錄 · ABOUT TAIWAN PHOTOGRAPHY UJK | 關於攝影師油甲桂. 唯美浪漫的影像、自然流露的互動與史詩壯闊大景的婚紗風格,則是台南婚紗攝影 ... 於 ujkimage.com -

#66.國藝會補助成果檔案庫- 國家文化藝術基金會

位於花蓮豐濱鄉港口部落的藝文職人工作室,則透過2016、2017、2019「【cepo'者播 ... 會/講座/工作坊、國際藝術家邀展與駐村、專家導覽,以此凝聚在地攝影社群,並 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#67.Cercle影像工作室-高雄自助婚紗/婚攝/孕婦寫真/新秘- 攝影工作室

Cercle影像工作室-高雄自助婚紗/婚攝/孕婦寫真/新秘 ... CERCLE團隊講求自然不做作自由奔放無局限的攝影品質完整凝結情感最真實的瞬間團隊成員由2位女攝影師組成,我們 ... 於 cercle-photography-studio.business.site -

#68.劉喬治攝影工作室-婚禮紀錄,高雄婚禮紀錄

婚禮攝影| Wedding Photography. Less is more. 您好我是劉喬治,從事婚禮攝影7年之久,拍攝約60萬張相片,風格走向越來越單純生活化,擅長捕捉自然的笑容、婚禮現場 ... 於 www.liuphotograpy.com -

#69.留遺書後失聯攝影師「鹿道森」確認身亡 - 新浪新聞

11月28日晚,攝影博主「鹿道森」(本名周某,26歲,貴州人)在浙江舟山 ... 量穩定的獨立攝影師,開設有攝影工作室,並且還在帶學徒,不存在攝影作品 ... 於 news.sina.com.tw -

#70.2021年11月更新-PTT婚攝口袋名單推薦 - 李杰攝影

文章分類 · 2021年11月更新-PTT婚攝口袋名單推薦:北中南婚攝工作室的優質婚攝更新(南部新秘)(高雄婚攝) · 6. · 台南婚攝- 澤于婚禮紀錄 · 將影像拍到極致的 ... 於 a0955472901.pixnet.net -

#71.高雄婚紗攝影工作室photos on Flickr

Flickr photos, groups, and tags related to the "高雄婚紗攝影工作室" Flickr tag. 於 flickr.com -

#72.安德攝影Amedee Photography 專業攝影師- 台北高雄

安德攝影是藉由鏡頭寫故事的攝影師組合,我們擁有豐富的拍攝經驗並提供專業服務,細心、積極紀錄每個重要時刻。我們公司已成立5年多,現於台灣各地拍攝,為所有縣市的 ... 於 www.amedeephotography.com -

#73.高雄婚紗愛意婚紗攝影工作室|婚紗攝影|孕婦寫真|自助婚紗 ...

台灣首家乾燥花X婚紗攝影為美學概念的工作室,唯一採控量服務婚紗攝影工作室,主要服務項目高雄婚紗攝影/高雄孕婦寫真/高雄禮服出租/海外婚紗/墾丁婚紗/高雄場佈道具 ... 於 loveonewedding.com.tw -

#74.婚禮攝影- 高雄婚紗工作室

【高雄攝影工作室】【自助婚紗婚紗照推薦】最多新人推薦的自助婚紗工作室. 於 weding.pixnet.net -

#75.高雄幸福窩自助婚紗攝影工作室 - 結婚吧

高雄 幸福窩自助婚紗攝影工作室,幸福窩攝影工作室就是為了提供一個高CP值的婚紗攝影,透過獨立攝影師的自由服務模式,沒有僵化的拍照公式;不花費客戶太多時間, ... 於 www.marry.com.tw -

#76.幸福窩婚禮攝影工作室-不推薦對不起大家的一家優質人像照像館

[推薦]高雄攝影工作室-幸福窩婚禮攝影工作室很多人來信詢問,高雄有沒有在婚紗攝影、自助婚紗、婚禮攝影不錯的攝影師很多高雄、屏東的攝影師會推薦客人到台北來找EZ ... 於 easywedding.pixnet.net -

#77.孕婦照-孕婦寫真-高雄攝影工作室伊頓

高雄 伊頓自助婚紗攝影工作室高雄創始:高雄市三民區博愛一路30號6樓(合作金庫銀行樓上) 聯絡電話:(07)322-2592 官方網址:http://kaohsiung.etonwed.com. 於 etondigit.pixnet.net -

#78.心得分享-推薦【高雄天空婚紗攝影工作室】 @ bambooshoot的 ...

置頂 心得分享-推薦【高雄天空婚紗攝影工作室】 · (有些工作室禮服必須自行另外租賃) · ),大略看過攝影風格和禮服後就詢問了價格,無奈掛格遠遠超過預算,大約落在四萬到五萬 ... 於 bambooshoot.pixnet.net -

#79.高雄拍婚紗拍情侶寫真_攝影團隊推薦 - Pinterest

Jul 24, 2021 - 讓拍攝寫真、拍婚紗、拍孕婦照等變有趣的難忘好回憶|高雄拍婚紗拍情侶寫真_攝影團隊推薦_愛意攝影工作室#台灣婚紗照#高雄婚紗照#高雄攝影工作室推薦# ... 於 www.pinterest.com -

#80.高雄婚攝/KH攝影工作室 - Instagram

102 Followers, 156 Following, 243 Posts - See Instagram photos and videos from 高雄婚攝/KH攝影工作室(@photography_kunhe) 於 www.instagram.com -

#81.盧廣仲「高流」開唱採AR投影技術帥氣登場

創作歌手盧廣仲昨(20日)晚南下高雄流行音樂中心(簡稱:高流)舉辦「勵志演說」演唱會,成為海音館啟用後,首位舉辦售票 ... 添翼創越工作室提供). 於 www.epochtimes.com -

#82.高雄婚紗推薦 8婚紗公司+自助婚紗工作室點評 - 新娘物語

高雄 婚紗店和婚紗攝影工作室,紛紛規劃一系列旅拍包套方案,吸引熱愛陽光與大自然的新人,也帶動輕鬆玩拍的風潮。接下來為各位新人整理網路上高雄婚紗 ... 於 www.weddings.tw -

#83.連靜雯太會賣!一句話貴婦團秒掃8戶千萬房 - 噓!星聞

女星連靜雯斜槓事業做得嚇嚇叫,日前她受邀到高雄拍攝房屋短片,沒想到影片上線後成效驚人,其中有貴婦團在聽了她一句「那 ... 圖/楠軒工作室提供. 於 stars.udn.com -

#84.大雅攝影工作室- 商業攝影,商品攝影,食品攝影,高雄精品攝影

大雅攝影工作室,商業攝影,商品攝影,食品攝影,精品攝影,空間攝影,高雄商業攝影,位於高雄鳳山廠商,活動紀錄,婚禮紀錄,寵物寫真,兒童寫真,孕婦寫真廠商. 於 www.archi.net.tw -

#85.高雄攝影工作室 - 雅瑪黃頁網

搜尋【高雄攝影工作室】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#86.商業攝影 - 昇典影像製作有限公司

昇典影像製作有限公司歡迎使用LINE ID : 0983253983 或電話詢問昇典影像製作有限公司公司地址|813台灣高雄市左營區菜公一路57巷12號手機:0983253983 TEL:07-3493983 ... 於 www.dantw.com -

#87.推薦高雄的婚紗攝影工作室 - 痞客邦

高雄 婚紗攝影工作室:推薦高雄的婚紗照像館很多婚紗工作室都會加價,其實跟婚紗公司沒有什麼兩樣婚紗公司加價買照片,禮服加價升級都已經玩到爛的老招 ... 於 xaquelina87465.pixnet.net -

#88.[結婚資訊推薦]高雄婚紗攝影工作室-幸福窩攝影工作室

[結婚資訊]高雄婚紗攝影工作室-推薦幸福窩攝影工作室認識幸福窩攝影工作室的攝影師是在一場新人的結婚宴客中合作新娘秘書和婚禮攝影師是結婚宴客最重要的兩個工作人員 ... 於 bridalmakeup.pixnet.net -

#89.高雄婚紗照精選推薦| 婚紗攝影,婚紗攝影工作室,自助婚紗攝影

高雄 婚紗工作室,至今2022年為高雄婚紗攝影的領域上更是滿足了每一位客人拍攝出更多美麗的高雄婚紗照,高雄婚紗工作室不僅是婚紗禮服的款式多樣化,高雄拍婚紗的行情費用 ... 於 www.eton.tw -

#90.映相館高雄店免出國就能拍韓式證件照 - Wei笑生活

秀出最亮眼的美照,高雄拍照攝影師造型師一條龍服務推薦。 ... 也由於映相館高雄店是以工作室的經營方式服務,所以有興趣的朋友請一定要事前預約。 於 weismile.tw -

#91.K麥拉創藝影像「微電影、電視廣告、形象影片」

高雄 專業影像製作團隊「K麥拉創藝影像」「KAMERA Film Studio」 ... 是一群專業領域夥伴的工作團隊,我們接拍各類型工商廣告,提供廠商具創意且專業的廣告提案以及拍攝 ... 於 www.kamerastudios.com -

#92.也算是工商服務– 瑪蒂娜攝影工作室 - 高雄旅遊王

而主持聖星領域的「筆名」大大,本身是在做數位攝影工作室,有提供婚禮攝影、商品攝影、寫真外拍、新娘秘書、寵物攝影、家庭攝影的服務,認真的服務 ... 於 khguide.com -

#93.LION Wedding Studio 萊恩婚紗攝影工作室

萊恩為您量身打造專屬婚紗攝影、婚禮攝影、婚禮紀錄服務,紀錄您想回憶的珍貴!專屬你的男神女神製造機,萊恩桃園、高雄門市給你法式浪漫、時尚雜誌、歐美復古… 於 www.lion-studio.com.tw -

#94.實踐大學

EVENTS. announcement image. 2021-11-29. 秘書室 ... 謝董事長攝影集 · 大學網讓你掌握全方位大學資訊! 參訪講座申請 · 優九聯盟 · 實踐大學採購公告系統. 於 www.usc.edu.tw -

#95.高雄婚紗攝影工作室- 高雄婚紗| 高雄婚紗工作室| 高雄婚紗攝影 ...

高雄 拍婚紗絕不能少了這家高雄婚紗工作室的列入名單。高雄最推薦的婚紗店,對於全台擁有多家分店的伊頓來説,伊頓可以是全台婚紗禮服最多的婚紗工作室,靠獨家APP可 ... 於 kaohsiung.etonwedding.com -

#96.純粹品味攝影工作室| 台中婚攝| 高雄婚攝| 台北婚攝| 自助婚紗 ...

純粹品味攝影工作室是台中婚攝,婚紗工作室,提供多樣化攝影服務,其中包含自助婚紗| 婚禮紀錄| 孕婦寫真| 情侶寫真| 家庭寫真| 人像寫真| 商業攝影| 婚禮攝影. 於 puresense-studio.com -

#97.高雄婚攝女攝影師小喬

高雄 婚攝女攝影師-小喬- 專門服務自助婚紗婚禮紀錄平面攝影網拍攝影寫真孕婦寫真婚禮攝影台北女婚攝台南女婚攝. ... 現任CERCLE PHOTOGRAPHY攝影工作室團隊攝影師. 於 www.martina-joe.com -

#98.迷人的情境攝影術|影像創作工作坊(第六期) - 駁二藝術特區

透過小班制的攝影課程貼近每個人的學習狀況,. 這一次是情境攝影 ... 邀請現職 Oni Lai Photo Studio 攝影工作室 的攝影師Oni , ... 地址:高雄市鹽埕區大勇路11號3樓. 於 pier2art.kktix.cc -

#99.麗尊婚禮周邊合作廠商- 攝影記錄|高雄婚宴場地租借| ...

茶米影像紀錄】、【陳小發Omar Photograph & 與子之間攝影工作室】等優質知名的婚禮 ... 一樣座落在美麗的高雄港灣邊,有輕軌,流行音樂中心,晚上卻又異常的讓人感到 ... 於 www.theleeshotel.com