龍山寺求籤的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林雋寫的 與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅 可以從中找到所需的評價。

另外網站拜訪龍山寺-文化部國家文化記憶庫也說明:猶記得第一次靠近龍山寺,是因為和人約了在附近球場打籃球,那時候還因此逛了艋舺 ... 我,求籤不是算命,如果自己不知道在問什麼,就很可能抽到難以辨明的下下籤。

南華大學 文化創意事業管理學系 黃昱凱、洪林伯所指導 鄭自強的 運用IPA模式探討民眾對於廟宇紀念品看法之研究 (2020),提出龍山寺求籤關鍵因素是什麼,來自於重要性-績效分析、滿意度、重視度、廟宇紀念品。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 鄭志明所指導 李虹禛的 六十甲子籤詩療癒研究 (2020),提出因為有 求籤、籤詩、療癒的重點而找出了 龍山寺求籤的解答。

最後網站人生卡關廟裡求籤神明解惑指點迷津 - 公視新聞網則補充:報完了姓名生日住址,還有想解惑的事情,才能跟神明或菩薩求籤,在艋舺龍山寺,每天香客絡繹不絕,除了祈求平安,還有人是想尋求一個答案。

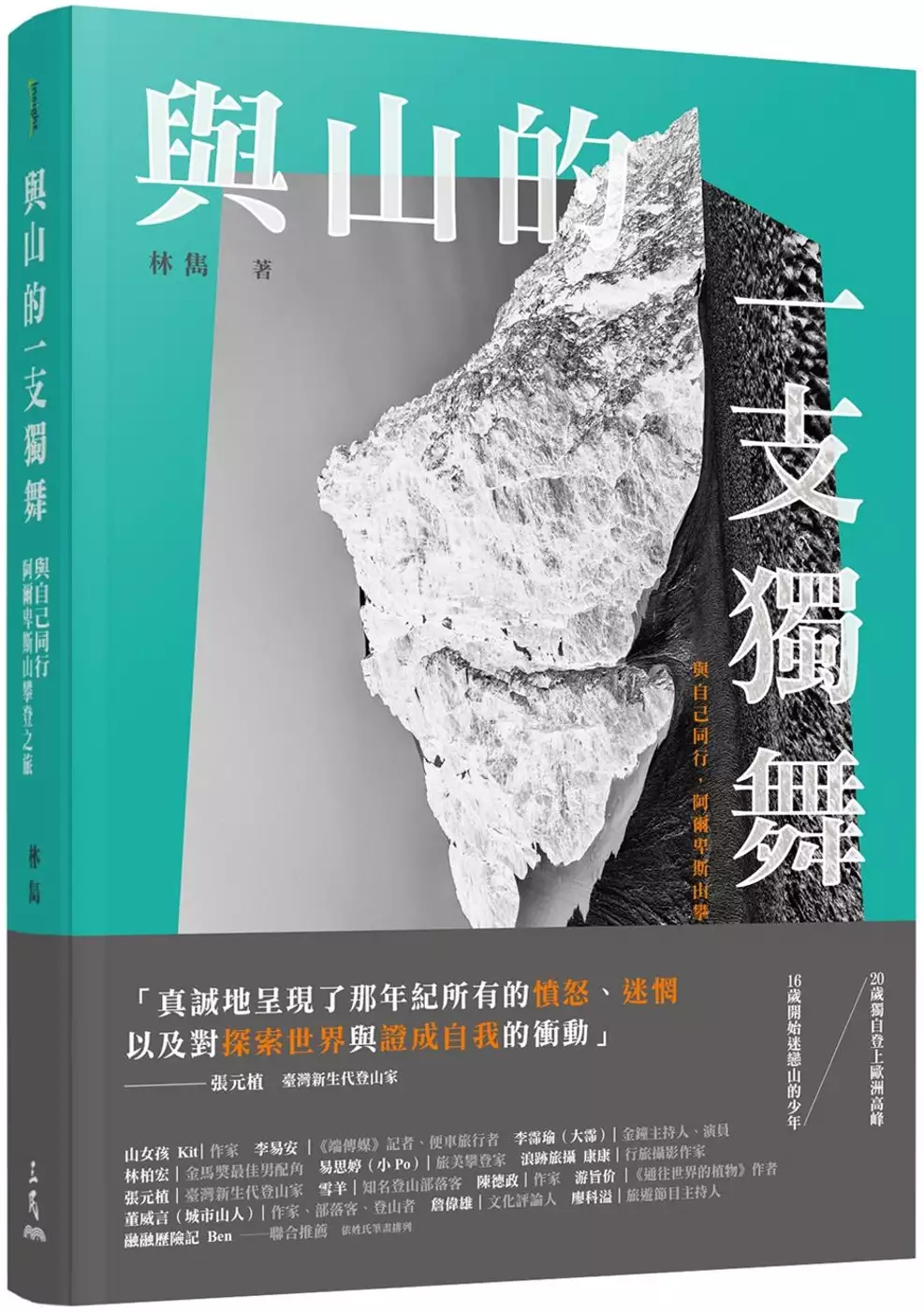

與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅

為了解決龍山寺求籤 的問題,作者林雋 這樣論述:

16歲開始迷戀山的少年 20歲獨自登上歐洲高峰 「真誠地呈現了那年紀所有的憤怒、迷惘, 以及對探索世界與證成自我的衝動」 ——張元植∣臺灣新生代登山家 2015年, 為了慶祝人類首次攻頂瑞士馬特洪峰150週年, 數百名登山家沿著山脊點燈, 這個影像深深印在林雋的腦海裡。 那一年,他16歲, 在心中埋下了遠行的種子。 在大三那一年,他終於出發, 並做了一個重要決定: 「我要獨攀。」 這趟壯遊,以獨攀為主旋律, 彷彿單戀似的, 是獨舞,也是共舞。 世人對獨攀或許有質疑, 但他想說: 只要做好極度理性

的準備, 獨攀也可以是一件狂野的浪漫之舉。 ▌在山行的路上,與自己對辯人生 關於夢想,林雋說: 「總是把夢想掛在嘴邊, 會使人忘了夢想本身, 只記得做夢。」 關於自由,林雋說: 「在山上自由自在固然讓人嚮往, 但在不斷追求更遙遠目標的同時, 是否無意間闖入了另一個不自由的框架? 例如一生只會爬山, 下了山卻無法面對平常生活。 登山成了逃避現實的手段, 而夢想與現實之間是否存在妥協呢?」 關於人的判準,林雋說: 「人們會同情從火場中倖存下來的人, 卻讓歷經山難歸來的攀登者 背負拋棄隊友的罪惡繼續活著。」

關於獨攀,林雋說: 「獨攀對我而言就是一種方式, 找到同伴也是一種方式, 既然都是為了達成目標, 我便不想因為某一種更符合世人的眼光, 就放棄絕佳的嘗試機會。」 關於獨立,林雋說: 「人從來不是獨立的個體, 只要活著就會有所牽絆。 堅持做自己的同時, 卻也可能傷害到其他人。」 關於獨處,林雋說: 「一個人很寂寞嗎? 說實話,偶爾會。 但就像長時間身處暗室之中, 視覺會習慣低光的環境, 即使是再弱小的微光, 都能夠立刻發覺。 若獨處能讓我懂得細察生活 且更珍惜生命中的際遇, 那也未必不好。」 關於

登山,林雋說: 「登山是體會生命的一種方式, 藉由貼近難以比擬的事物, 好好感受這個世界的浩大。」 ▲▲▲ 本書的「感性面」特色 + 真誠袒露從「少年」到「成年未滿」的心理起伏。 在這一趟如同成年禮的壯遊中, 與山共鳴,與人對話, 一筆一景紀錄成長的刻痕。 ++ 從山野井泰史夫婦、 愛德華.懷伯爾等先行者的故事, 回望內心,追問生命的價值。 +++ 從七千餘張旅途影像中, 選錄近七十張攝影展等級的精采之作, 包含多張展現峰群壯闊紋理的黑白照、 具有「街拍」精神的山岳即景, 以及有故事的人物肖像。

▲▲▲ 本書的「理性面」特色 威爾.加德(Will Gadd)在《登山聖經》說: 「準備本身就是一種訓練。」 本書〈附錄〉完整還原作者的「攀登作戰計畫」, 包含交通、住宿、保險、裝備、 嚮導、山上與山下飲食的抉擇過程, 強調「自學」的策劃力與行動力, 也展現一名理性的登山者該有的嚴謹自律。 對技術攀登有興趣的讀者, 本書也收錄了入門指引, 簡介三種常見的攀登難度分級系統、 五條馬特洪峰知名攀登路線與注意事項, 以及各種技術裝備的性能分析與採購原則。 專文推薦 張元植∣臺灣新生代登山家 聯合推薦(按姓氏筆畫排

序) 山女孩 Kit∣作家 李易安∣《端傳媒》記者、便車旅行者 李霈瑜(大霈)∣金鐘主持人、演員 林柏宏∣金馬獎最佳男配角 易思婷(小Po)∣旅美攀登家 浪跡旅攝 康康∣行旅攝影作家 雪羊∣知名登山部落客 陳德政∣作家 游旨价∣《通往世界的植物》作者 董威言(城市山人)∣作家、部落客、登山者 詹偉雄∣文化評論人 廖科溢∣旅遊節目主持人 融融歷險記 Ben 「一個大學生跑去獨攀馬特洪峰,必然遭到世人非議。然而,卻正是這樣的探索精神,驅使我們在冒險間找到人生。」──雪羊(知名登山部落客) 「林雋的山行是一個關於成長的故事,馬特

洪是男孩的第一座高峰,卻也是壯遊途中不斷與其對辯人生的蘇格拉底。」──游旨价(《通往世界的植物》作者) 「年少時闖蕩所獲得的養分,足以受用終生。透過林雋的海外登山之旅,看見無愧青春的外展精神。」──董威言(城市山人)(作家、部落客、登山者)

龍山寺求籤進入發燒排行的影片

#記得訂閱按讚開啟小鈴鐺

Langogo summit翻譯機,感謝你如此給力!

讓我可以好好跟萃萃聊天,推薦大家學習語言時,可以考慮!

翻譯基本上都沒問題,正確度80%以上

英文更是不用說!疫情結束後出國玩,隨身帶著走

阿圓Langogo 專屬連結: https://www.zeczec.com/projects/lango...

☊INSTAGRAM➨ https://www.instagram.com/nanaciaociao

☊FACEBOOK FANPAGE➨ https://www.facebook.com/nanciaociao/

運用IPA模式探討民眾對於廟宇紀念品看法之研究

為了解決龍山寺求籤 的問題,作者鄭自強 這樣論述:

本研究旨在探討消費者對於購買廟宇紀念品的重視度與滿意度。研究結果顯示,在滿意度前三名為「廟宇的紀念品能傳達該廟宇的精神」、「廟宇的紀念品兼具美觀與實用」和「紀念品能根據不同的心願給予不同的商品類型」。 對於廟宇的紀念品滿意度最低的項目,分別是「物超所值」、「兼具美觀與實用」和「豐富多元」這三項,值得注意的是,「廟宇的紀念品兼具美觀與實用」是重視度第二高的項目,卻也同時是滿意度第二低之項目,顯見廟方在紀念品的設計方面,未來可以有很大的進步空間。 在IPA分析部分,位於D象限、必須優先改善的題項分別是「廟宇的紀念品豐富多元」與「廟宇的紀念品兼具美觀與實用」。 屬於「潛在威脅」的C象限,

屬於次要改善之項目,分別是「廟宇的紀念品是物超所值的」、「廟宇的紀念品能提供精美的包裝」、「廟宇的紀念品能提供客製化服務」、「廟宇的紀念品能提供自動販賣機的銷售管道」與「廟宇的紀念品能提供網路銷售管道」,這些是廟方次要解決的問題,基於經費分配與錢要花在刀口上的觀念,廟方可以在行有餘力之後再行解決這些問題。

六十甲子籤詩療癒研究

為了解決龍山寺求籤 的問題,作者李虹禛 這樣論述:

本文的研究對象主要是以六十甲子籤「日出便見風雲散」系統之籤詩為主。目的是要將詩籤中的「卦頭故事」及「籤詩詩文」具有啟示的部分,化為解決問題之關鍵與實用的知識,進而建立一套解籤之思考體糸。論文共分六章。第一章緒論說明研究動機、研究目的、研究方法及文獻探討等。第二章籤詩的理論基礎與文化內涵,針對籤詩及籤占的社會價値與理論基礎做整理。第三章對於六十甲子籤求籤內涵、方式、動機、心理狀態及注意事項做闡述。第四章則對六十甲子籤解籤方式及及解籤人需具備的專業知識和注意事項內涵探討、歸納、整理並建立一套解籤思考體糸。第五章則是針對合格助人籤解師的養成所應具備的條件、態度和技巧做出建議,使解籤人員成為合格住人

的籤解員。結論與建議,則在說明籤詩在宗教信仰中的重要地位、學術價值和現實意義。解籤人智慧經驗的累積及其解籤手法不僅豐富了籤詩的內涵,更讓廟宇文化展現其特色;因此,解籤人之解籤手法及內涵,相當有保存與發揚光大的價值與必要。

龍山寺求籤的網路口碑排行榜

-

#1.關於龍山寺求籤方式 - Mobile01

關於龍山寺求籤方式- 一般廟宇求籤都是擲三個聖杯後求籤但好像又聽說龍山寺只要一聖杯就可求籤有點被搞糊塗了請問各位知道嗎?怎樣才是正確的求籤方式(閒聊與趣味第1 ... 於 www.mobile01.com -

#2.龍山寺拜拜、求籤,有感情、事業困擾... - dow10k logo

【龍山寺求籤感情】的網路資訊大全.【龍山寺求籤求問感情一事】,【龍山寺求籤問感情,四十首馬援女為皇后,幫忙解籤贈20點】,【龍山寺求籤問感情抽到第三十五首】的新聞 ... 於 dow10k.com -

#3.拜訪龍山寺-文化部國家文化記憶庫

猶記得第一次靠近龍山寺,是因為和人約了在附近球場打籃球,那時候還因此逛了艋舺 ... 我,求籤不是算命,如果自己不知道在問什麼,就很可能抽到難以辨明的下下籤。 於 memory.culture.tw -

#4.人生卡關廟裡求籤神明解惑指點迷津 - 公視新聞網

報完了姓名生日住址,還有想解惑的事情,才能跟神明或菩薩求籤,在艋舺龍山寺,每天香客絡繹不絕,除了祈求平安,還有人是想尋求一個答案。 於 news.pts.org.tw -

#5.關於去龍山寺求籤..等級該如何分呢 | 龍山寺籤等級 - 旅遊日本 ...

龍山寺籤等級,大家都在找解答。 之前有去龍山寺求籤..... 想請問一下籤的等級到底是怎麼排列的呢有上上.大吉.中平...................... 龍山寺有幾種等級. 於 igotojapan.com -

#6.求籤 - 鹿港天后宮

內容. 想請媽祖為你指點迷津嘛? 只要虔誠的求問,就能獲得媽祖的指引喔! 求籤說明. 1. 虔誠向媽祖稟報您的姓名、年歲、住. 址、求問事項。 2. 點選開始求籤。 於 www.lugangmazu.org -

#7.買票還能求籤詩!北捷推「樂吉籤」1/31龍山寺站獨家開賣

春節將近!想知道健康、愛情或是事業運勢嗎?台北捷運公司特地與艋舺龍山寺合作,首次推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡,1月31日(四)上午10時起, ... 於 newtalk.tw -

#8.幫我解龍山寺求到的籤,謝謝

鄰里幫我解龍山寺求到的籤,謝謝研究所考試即將要考了最近到龍山寺拜拜並求籤求到的是一首看起來不是很好的籤籤詩如下:第二十四首文種不聽范少伯不成鄰里不成家水泡. 於 asd1014006.pixnet.net -

#9.誠心求籤網 - 123temple.com

你求的是觀世音籤 常見於觀音寺,例如台北市龍山寺, 在百首籤詩中普遍性,僅次於雷雨師一百籤。 心中確定祈求的事項後,真誠的點擊進入求籤. 16 : 00 : 05. 誠心求籤 ... 於 www.123temple.com -

#10.線上博筊 - 鹿港龍山寺

鹿港龍山寺網站由鹿港龍山寺管理委員會所有,非經許可,禁止改作、抄襲,並用於商業用途。 Copyright © 2011 Lukang Lung-shan Temple All rights reserved ... 於 www.lungshan-temple.org.tw -

#11.台北萬華龍山寺拜拜注意事項 - 小小銓

參拜龍山寺注意事項1.要進去前. ... EX:[龍山寺觀世音菩薩]至案前受弟子參拜。 ... 參求籤一求籤前也需將該間寺廟或道場的神明、佛菩薩先行參拜完畢。 於 lovekeroro.pixnet.net -

#12.臺灣跑腿.龍山寺百年大廟代求籤詩代上香祈福代還願+代點燈

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購臺灣跑腿.龍山寺百年大廟代求籤詩代上香祈福代還願+代點燈,該商品由瑪莉臺灣代跑腿代購店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#13.拜拜、擲杯(擲筊)問事及求籤的方法!尤其求籤時「這件事 ...

所以,也就一直一知半解。 兩周前帶家母和女兒去龍山寺拜拜, 拿了一本農民曆, 裡面有教擲杯(擲筊 ... 於 bud.healthdaily.tw -

#14.龍山寺求籤@ 阿莉的貴婦生活

真的是如人所說,求神問卜是時運不濟的人才會做的事,老公眼裡鐵齒的我,竟也會主動往廟裡去。 老公的生意不好,我的工作找不到,往後該何去何從,最近的我有種好虛的 ... 於 lillian8933.pixnet.net -

#15.還不能求籤!內政部:若無法落實防疫措施建議全台灣宗教團體 ...

還不能求籤!內政部:若無法落實防疫措施建議全台灣宗教團體暫不開放| 2021-07-09 ... 淡水龍山寺。(照片由Taiwan News / 林靜怡拍攝) 淡水龍山寺。 於 www.taiwannews.com.tw -

#16.【求子血淚史】老天爺放棄我,同一天抽到行天宮和龍山寺的下 ...

從以前開始,要做什麼重大決定之前,我都會去廟裡拜拜、擲筊求籤,請神明幫助我做出正確的決定.從小媽媽都帶我們去行天宮拜拜,所以行天宮就像是我們一家 ... 於 mamibuy.com.tw -

#17.遊客評語- 求籤出奇的靈驗- Tripadvisor - 龍山寺

求籤 出奇的靈驗. 龍山寺的評論. 2018年11月8日透過行動裝置. 台灣相當有名氣的寺廟,非常近捷運出口,交通極方便 求事業上的前路,籤文和實際不謀而合,不鼓吹迷信,但 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.台北・龍山寺|求姻緣必拜!萬華龍山寺的參拜順序及如何求籤

在廟裡拜拜的大規則為面對廟門右進左出,進門勿踩門檻,根據龍山寺提供的導覽地圖指示,參拜順序為正殿再到後殿(如下圖),圓通寶殿>文昌帝君殿>天上 ... 於 tripmoment.com -

#19.龍山寺月老廟求籤 - 雅瑪黃頁網

搜尋【龍山寺月老廟求籤】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 本店在台北龍山寺地下商場開命理街,台北市萬華區西園路一段145號B1(龍山寺開運命理 ... 於 www.yamab2b.com -

#20.20151206:求子問神拜拜篇-龍山寺求籤part3

求學求職那三次~龍山寺的詩籤都給了我無比的信心與真的很靈驗! 而人生階段到了「求孕」的前兩次龍山寺求籤也很酷:兩次事隔半年. 於 cokapea44.pixnet.net -

#21.正確抽籤詩的步驟?求籤的流程。 - 隨手記錄

求籤 流程| 正確的抽籤詩步驟 「求籤」是神明和信眾溝通的管道之一。「求籤」也是華人特有的風俗。生長在台灣的你,雖然可能沒有求過籤, ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#22.艋舺龍山寺語音導覽

(1) 求籤前請依序將寺內所有神明參拜完,方可求籤。 · ※請注意:一張籤詩只能問一個問題。 · →聖筊:表示佛祖允諾賜籤。 · →笑筊:表示神佛一笑,尚未決定是否賜籤,這時請 ... 於 www.lungshan.org.tw -

#23.[萬華] 台灣"廟"文化(上)-龍山寺 - Debbie's garden - 痞客邦

只要心平靜了,思緒也比較清明,做的決定相對比較理性! 透過妹妹的教學,這次帶雅代到龍山寺"做全套"!哈,就是拜拜擲筊求籤啦~~. 於 huayuwei.pixnet.net -

#24.聖炫宮米卦-鳳山龍山寺拜拜求籤-自行二度驗孕 - 婷寶ㄦ慵懶走 ...

從四季台安出來後只能用心神不寧來形容自己的狀況跟阿加喜直接飛奔到聖炫宮找蘇老師米卦米卦過程首先在心中默想姓名生辰地址想問何事用右手的中指食指 ... 於 kizusu0923.pixnet.net -

#25.龍山寺觀音求籤在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供龍山寺觀音求籤相關PTT/Dcard文章,想要了解更多問神明姻緣、線上求籤、線上求籤月老ptt有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#26.[心情] 求籤求到超不爽 - PTT Uncovered

今天去龍山寺拜月老求紅線和求籤,求籤求完就去解籤了,一開始我就把求完籤的那張給他看,我就跟他講我要求感情的問題,說我目前單身,他就說單身有什麼不好的,整個火 ... 於 www.plytic.com -

#27.元宵龍山寺求籤@ sasimiyu - 痞客邦

順便把東西拿去她家附近的郵局寄了然後再騎車GO龍山寺囉!! 雖然是平常日,但觀光客和香客還是 ... 我們就又再去大廳那邊求籤,問問神仙最近能不能碰到好的姻緣>///< 於 sasimiyu.pixnet.net -

#28.龍山寺求籤不給解 - 感情板 | Dcard

今天跟大部分的人一樣,我上網做了功課,決定去找龍山寺的月老,求紅線、求籤,跟網路上不一樣的是現在龍山寺只有一個爐所以是一柱香而已,跟所有神明 ... 於 www.dcard.tw -

#29.以前籤詩都求錯了,抽籤這麼做保證靈!

4.台北艋舺龍山寺:主神是觀世音菩薩,一般各方面的困境都可以求籤問事。 5.台北大龍峒保安宮:主神是保生大帝,可以求籤問健康, ... 於 mix0822.pixnet.net -

#30.籤詩吉凶大拆解 - 方格子

算你好命, 神明的小紙條, 艋舺龍山寺, 觀世音靈籤, 是命理還是歪理, ... 民間流行求籤詩,除了是在儀式上比較便利之外,另外在籤詩抽象而含蓄的吉凶 ... 於 vocus.cc -

#31.龍山寺觀世音靈籤 - 算你好命

如果你曾經去拜拜求籤,那是否有想過籤詩是怎麼來的?你求的又是什麼樣的籤詩呢?(Podcast「神明的小紙條」單元-EP3逐字稿)「神明的小紙條」是以台北艋舺龍山寺 ... 於 goodluck2u.timelog.to -

#32.桃紅色捷運卡!獨家首發「買票卡求籤詩」指定捷運站 - 食尚玩家

臺北捷運公司特地與艋舺龍山寺合作,首次推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡,獨家在捷運龍山寺站特製自動售票機開賣,特別的是,購買票卡時,自動售票機 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#33.觀音靈籤 - 品味人生

本網之古蹟廟宇龍山寺觀世音菩薩靈籤、乃是在「日據時代」遺留下來的百年古籤. 《『觀音靈籤』乃是靈驗的靈籤、供您參考,每日抽籤一次就可,三聖杯後、始能抽籤》 ... 於 www.toplulu.com -

#34.龍山寺求籤dcard - 禮物貼文懶人包

龍山寺求籤 這樣是對的嗎? - 閒聊板| Dcard。 2021年9月5日· 今天去龍山寺求一支籤,求籤前有經過月老和觀世音菩薩的同意,前幾隻都是怒杯,直到抽到81號籤,第一個 ... 於 gifttagtw.com -

#35.點燈求籤、寺廟景點、廟宇廟寺 - 臺南市四鯤鯓龍山寺

肇建迄今歷三百四十餘載,稱「全台首建開基清水師廟」!台南廟宇廟寺眾多,龍山寺是知名古蹟寺廟之一,香客可在上香祭拜、點燈求籤,並到附近寺廟觀光景點逛逛, ... 於 www.062620592.com.tw -

#36.龍山寺關聖帝君求籤 - 藥師家

「龍山寺關聖帝君求籤」+1。月老爺爺說好之後,要再去旁邊關聖帝君擲筊問說可不可以借我抽月老爺爺...台北龍山寺裡面只有關公籤跟觀音籤,借關公籤解答感情問題這樣 ... 於 pharmknow.com -

#37.今天去龍山寺還願求籤 - 共曲

陪想求月老籤的朋友去龍山寺拜拜,順便為自己答文昌帝君及補額還願﹣﹣﹣﹣還燒份小文稿~~ 但去求籤問今年能否出論,連著三籤都要我耐心等候,腳踏實地, ... 於 iguei.pixnet.net -

#38.龍山寺與行天宮求籤記 - 如雲似水

昨天早上我因為整夜頭痛痛醒醒所以很不想起床,賴到了快十點,因為生理期來弄濕了我的內褲,因此我不得不起床洗衣服我才剛起床父親就來到我家,跟我說想帶我去龍山寺 ... 於 watermay.pixnet.net -

#39.台北捷運龍山寺站樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡臺北 ... - YouTube

2019.1.31 TRTC台北捷運龍山寺站樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡臺北捷運限量發行史上首次「買票 ... 於 www.youtube.com -

#40.抽籤問事龍山寺 - 台灣工商黃頁

2017年3月28日- 以下內容是由著名命理網站大師算算撰寫,針對擲茭、抽籤、求籤、解籤的... 台北艋舺龍山寺:主神是觀世音菩薩,一般各方面的困境都可以求籤問事。 於 twnypage.com -

#41.參拜注意!龍山寺除夕到初三首度停發香支

民眾:「龍山沒香,我覺得OK可以用手,徒手拜拜就可以了。」 除夕到初三不只沒香燒,龍山寺也停止求籤解籤服務, ... 於 today.line.me -

#42.龍山寺求籤

龍山寺求籤 ... 龍山寺興建於西元1738 年,呈現回字形的龍山寺,為中國古典三進四合院的宮殿式建築,由前殿、正殿、後殿及左右護龍共同組成。 在寺廟建築藝術上,龍山寺可說 ... 於 www.lisolachece.me -

#43.你求的是觀世音籤 - 誠心求籤網

簡單的說,求籤就是向神明求一首詩,神明要告訴您的話,線索就在籤詩的詩文與背景故事裡面,大部分的線索都要靠籤詩的故事,還 ... 常見於觀音寺,例如台北市龍山寺, 於 123temple.weebly.com -

#44.龍山寺觀音求籤完整相關資訊 - 星娛樂頭條

籤詩網- 提供籤詩資料的網站神明有在‧求籤願信‧解籤能達』三項齊備就能順利。 ... 常見於觀音寺,例如台北市龍山寺,在百首籤詩中普遍性僅次於雷雨師一百籤,但是這本 ... 於 gspentertainment.com -

#45.龍山寺觀音求籤完整相關資訊

提供龍山寺觀音求籤相關文章,想要了解更多靈籤網、觀音靈感籤、建軒堂解籤有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#46.[準備懷孕] 2014-09 龍山寺求籤@ OMAMA - 痞客邦

渺渺前途事可疑,石中藏玉有誰知,一朝良臣分明剖,始覺其中碧玉奇。 拿去給解籤的大叔,他跟我 ... 於 jijimouse.pixnet.net -

#47.龍山寺求籤--上 - 小青蛙543的部落格

手機拍的拍不好請見諒其實這陣子在跟小朋友討論未來,本來週年慶前就要離職也都跟小朋友討論好了,可小朋友一遇到我爸媽就開不了口說他要我離職不敢說 ... 於 frog543.pixnet.net -

#48.求緣:命中一支籤 - 鄉間小路

... 我得知鹿港龍山寺的靈籤很靈驗,所以決定請好友曉蓉帶我去求籤,希望能一解 ... 到了廟裡,我們先拜拜和燒金紙,繞了全部的動線後,才開始求籤。 於 sdildream.pixnet.net -

#49.龍山寺月老賜籤指示「直接上」 男大生興奮照做…結局超悲劇

男大生感受到神明認證加持後,興奮地跟月老道謝,還表示如果真的在一起穩定後,會回來還願,「興奮的我拿了紅線過完爐後,再去前面求籤,問了觀音可以求後 ... 於 www.ettoday.net -

#50.全台最靈「月老廟」推薦!霞海城隍廟拜月老正確流程、線上求籤

龍山寺 供奉許多神明,祭拜時須由前殿、正殿、後殿依序拜過觀世音菩薩、媽祖、文昌帝君、關聖帝君等眾神後,最後再拜至月老,千萬不能跳過任何神明直接拜月 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#51.[心情] 龍山寺月老去死吧- Boy-Girl板- Disp BBS

看板 Boy-Girl作者 navyboy (577t海軍航空兵)標題 龍山寺月老去死吧時間 ... 推imoimo:真的喜歡你到國外去求籤也要求到跟你結婚的籤264F 09/19 12:42 於 disp.cc -

#52.【台北景點,龍山寺】交通怎麼去 如何正確求籤/神明參拜順序 ...

龍山寺 共有七爐,分別為天公爐、觀音爐、媽祖爐、水仙尊王爐、註生娘娘爐、文昌爐和關聖爐,參拜順序依照此七爐依續參拜、上香即可。 後殿由中間開始往 ... 於 weiwei850803.pixnet.net -

#53.「龍山寺觀音求籤」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「龍山寺觀音求籤」相關資訊整理- 2021年8月25日— 潭水亭觀音媽廟,本著佛菩薩慈悲救渡眾生的願力,因應時代之所需,提供線上解籤服務,善知識與大德們以 ... 於 lovetweast.com -

#54.主題:龍山寺求籤問工作 - 米力仙

龍山寺求籤 問工作- 米力仙解籤樓- 米力仙解籤樓. ... 在龍山寺求得籤詩第六首投身巖下飼於菟須是還他大丈夫捨己也應難再得通行天下此人無 於 www.mstn.org -

#55.北捷的「求籤機台」火了!50 塊買單程票卡,還送年度事業籤詩

台北捷運與艋舺龍山寺首次合作推出求籤機台,買捷運單程票的同時還能占卜新一年的命運。據報導,求籤機台開賣當天引來大量人潮,排隊從購票口延伸到捷 ... 於 buzzorange.com -

#56.線上抽籤 - 臺灣省城隍廟

請虔誠地在心中默念您的姓名、出生年月日、住址後,誠心祈求城隍爺,指點迷津,將您心中想請教的事情詳細說明後,再點選"開始求籤"按鈕進行線上求籤。 開始求籤. 於 www.citygod.tw -

#57.龍山寺觀音求籤 - Hyzzk

歡迎光臨– 艋舺龍山寺網站. 台北龍山寺是觀音一百籤求籤者最多的廟宇在籤詩上的凶吉當中,即使抽到大吉的籤詩,如果粗心大意或驕傲、傲慢等態度,也會有轉為兇的情況, ... 於 www.saharadisabilion.co -

#58.龍山寺求籤 - 窸窣

拍這張的時候剛好有一群人在廟前拍團體照好笑的是有人穿了件袈裟耶XD(左一拿著的那件)到底哪來的啊?!www距離上次去龍山寺已經兩年了這回去主要是替 ... 於 yuuarisa.pixnet.net -

#59.不出門也能求好籤!4間線上靈廟實測「這間」擬真度最高

春節假期除了拜訪親朋好友,到廟裡拜拜,祈求來年平安順利也是重要行程之一。不想出去人擠人,想保持「疫情社交距離」,卻又想要到廟裡拜拜求籤, ... 於 udn.com -

#60.台北龍山寺月老❤️怎麼拜月老,求籤,求紅線,求姻緣,供品

龍山寺 拜月老求籤拿紅線最好是親自到訪。如果要幫忙朋友,記得告知神明你在幫朋友求籤、朋友的名字及生辰資訊,擲筊拿到聖筊後才可以 ... 於 taiwanplay.com -

#61.月老求紅線參拜重點!龍山寺美食、交通&順遊景點建議

【台北】龍山寺:觀世音菩薩、月老求紅線參拜重點! ... 我們當天也看到非常多人會來龍山寺求籤,而且我原本想說這樣的信仰會以中老年人為多,想不到 ... 於 mimihan.tw -

#62.去龍山寺求籤!! @ 我的心事 - 隨意窩

今天阿!!我去龍山寺求籤嚕~~~~~~~~~~ 第一我去求ㄌ感情!! 第二我去求ㄌ跟同學間的相處!! 結果都讓我為之驚訝為之驚奇阿@@!! 一切真的盡在不言中~~~~~~~~~~~~~~ 去詢問 ... 於 blog.xuite.net -

#63.財團法人台北市艋舺龍山寺 - Facebook

1️⃣求籤前請先禮敬本寺主神觀世音菩薩,同時一一參拜後殿諸神殿,再回到三川殿前取筊求籤。 · 2️⃣求籤虔拜時,請先說出求籤者之姓名、農曆生辰、現居住 ... 於 www.facebook.com -

#64.龍山寺問感情求籤可以問觀世音? - Relationship QA

《解結咒》,念之前要祈求“請大慈大悲的觀世音菩薩保佑我xxx(您的名字),化解我感情上的(或者我婚姻上的)惡緣,讓我找到我的良緣”,遍數是每天21-49遍 ... 於 relationship.faqs.tw -

#65.[討論] "運"會讓求籤失準? - 看板Folklore

去年住在外地時,為了能夠無縫接軌回台北工作做了長達半年多的準備,中間偶爾放假回台北時固定都會去龍山寺&長春路四面佛拜拜求籤,偶爾七王爺線上求 ... 於 www.ptt.cc -

#66.9間廟宇線上拜拜|防疫期間在家也能求好籤- GOMAJI夠麻吉

因此許多廟宇現在也能線上拜拜,提供的服務包含線上求籤、線上點燈等,想要問事的誠心誠意發問後擲筊找答案吧! 線上拜拜#1 台北霞海城隍廟. joekung69. 於 www.gomaji.com -

#67.龍山寺求籤 - 新北市拜拜好去處

標籤: 龍山寺求籤 ... (1) 求籤前請依序將寺內所有神明參拜完,方可求籤。 · ※請注意:一張籤詩只能問一個問題。 · →聖筊:表示佛祖允諾賜籤。 · →笑筊:表示神佛一笑, ... 於 newtemple.iwiki.tw -

#68.龍山寺求籤 - BabyHome親子討論區

我想懷老2時也是去龍山寺拜拜.求籤.. 那時.詩句是虛花..(我原本老2想生女孩.還誤以為虛花是 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#69.【全台月老廟攻略】拜月老、求姻緣、還願步驟詳細告訴你|脫 ...

KLOOK 客路給你全台月老廟參拜攻略,從龍山寺月老到霞海城隍廟月老, ... 求籤前,在抽籤前擲筊一次,拿到聖筊才可抽籤,拿籤詩之後還得擲筊3次,都是 ... 於 www.klook.com -

#70.拜月老求紅線正確流程.步驟.還願|迪化街霞海城隍廟&龍山寺 ...

強烈建議本人親自求取,代為求取紅線桃花威力稍減。 4.求籤:也需稟明生辰八字、姓名、住址、理想對象,得三次聖筊可至解籤處解籤 ... 於 blog.2lucky.com.tw -

#71.台北龍山寺,求解籤(感情/緣分/復合) - DestinyNet 命理網

求籤 地點:台北龍山寺 3.求籤日期:國曆109年1月31日 4.問事的類別:感情、復合 5.對問題或事件前因後果的描述: 首先,先祈求觀世音菩薩與月下老人的 ... 於 destiny.to -

#72.[討論] 怎麼樣都求不到籤.... - Folklore | PTT Web

前情提要: 個人近期正在轉職找工作,因為最近投履歷覺得沒有很順利,心理比較不安,就想去求個籤穩定心情。 龍山寺是我長期有在拜的廟,想求籤都會 ... 於 pttweb.tw -

#73.[分享] 求籤完反而不知所措...轉自PTT-Boy-Girl板

龍山寺 的月老很靈,我抱著:「好吧,換間廟試試看吧(之前在行天宮)」這樣的心態,跑 去求了。 月老大概三四次失敗之後,就給我三個聖杯,讓我拿紅線。 於 b.bbi.com.tw -

#74.請問龍山寺....過年時求的籤 - 遊戲酒吧《秦美人》

3654 請問龍山寺....過年時求的籤~~ 我在今年過年時去龍山寺求籤人很多這樣會不會影響到求籤呢?因為抽到的籤不是很好所以一直很介意到現在.......我是問感. 於 uwi1014501.pixnet.net -

#75.籤詩不能亂亂抽:求籤步驟&解籤方式一次告訴你 | 龍山寺求籤

龍山寺求籤 ,大家都在找解答。 籤詩不能想抽就自己拿來抽,一定要先請示神明是否允籤,連續三個聖筊,神明答應了,才可以開始求籤。 標籤: 解籤, 求籤, 六十甲子籤, ... 於 twagoda.com -

#76.今天去龍山寺求籤- 看板soul - PTT網頁版

便再次"鐵齒"的跑去龍山寺想親自求一次籤第一次問神明願不願意給我這支指引的籤給 ... 抽完籤再問連續三聖杯馬上就得到這支籤(其實我之前也常去龍山寺有困惑時便會求籤 ... 於 www.pttweb.cc -

#77.七夕脫單趁現在!全台7間線上「超靈驗廟宇」求籤推薦

想求好姻緣?提到台北靈驗月老廟,不外乎會先想到龍山寺以及霞海城隍廟,而這次要介紹可以線上求籤拜拜的 ... 於 www.beauty321.com -

#78.請益想問龍山寺拜月老求籤 | 蘋果健康咬一口

龍山寺 月老求籤2018 - 也構成一部分的心理壓力聽說龍山寺月老相當靈驗先前有空閒時會 ... 【台北景點,龍山寺】交通怎麼去║如何正確求籤/神明參拜順序/國際化算命街. 於 1applehealth.com -

#79.【搭捷運還可以求籤詩!龍山寺推限量桃紅「樂吉籤」紀念幣 ...

【搭捷運還可以求籤詩!龍山寺推限量桃紅「樂吉籤」紀念幣~新年紅包袋免費送給妳】. Videos 影片. By nicole.lin on 24 Feb 2019. 於 girlstyle.com -

#80.[閒聊] 奇妙的求籤經驗@龍山寺- oracles | PTT學習區

長年都在龍山寺敬拜,除了喜歡廟裡的氛圍之外, 一部分也是因為龍山寺服務範圍廣泛從投生到再度抵達人生的彼岸,每個人生的環節無不包覆庇祐每個人都 ... 於 pttstudy.com -

#81.台北・龍山寺|求姻緣必拜!萬華龍山寺的參拜順序及如何求籤...

在廟裡拜拜的大規則為面對廟門右進左出,進門勿踩門檻,根據龍山寺提供的... 如果看不懂籤詩上的內容,也可以到一旁解籤處請解籤詩人員協助。 於 jpgooverseas.com -

#82.龍山寺線上求籤 - MMyz

龍山寺 線上求籤. 歡迎光臨– 艋舺龍山寺網站. 點選開始求籤。 3. 擲筊請示媽祖是否為此籤 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#83.生活。5月小記 靈驗龍山寺&My life @ Mony & Her life

龍山寺 要講得太多了,所以容許我放到最後哈哈哈哈因為要講參拜擲筊求籤還願blalala,所以篇幅會很多XDDD 這個月一直往新埔站跑,真的有夠累人, ... 於 monysayhi.pixnet.net -

#84.限量5000顆粉紅票卡!臺北捷運首次發行「買票卡求籤詩」

農曆新年即將到到,對於「豬」事大吉的一年,臺北捷運公司特地與艋舺龍山寺合作,首次推出樂吉籤(LuckyTrip)祈福票卡,要讓旅客、乘客、遊客, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#85.籤詩不能亂亂抽:求籤步驟&解籤方式一次告訴你 - 關鍵評論

求籤 前須稟神。稟神就是稟告神明,即向神明說明來意。其程序為:先將金紙(兵將的車馬費)、供品(看自己的心意)擺在供桌上,然後算一算須點幾炷香( ... 於 www.thenewslens.com -

#86.龍山寺線上求籤 - 台灣公司行號

基本上『正確求籤‧自行解籤』是最佳策略。簡單的說,求籤就是向神明求一首詩,神明要告訴您的話,線索就在籤詩的詩文與背景... 常見於觀音寺,例如台北市龍山寺,. 於 zhaotwcom.com -

#87.2021 想脫單看過來!靈驗台北3大月老廟,求紅線、桃花神攻略

建於西元1736年的艋舺龍山寺,位於台北市西區中心,附近有華西街夜市與剝皮寮文化 ... 若要向月老求籤,也需稟明生辰八字、姓名、住址、理想對象,得三次聖筊可至解籤 ... 於 www.shopback.com.tw -

#88.台北龍山寺月老❤️怎麼拜月老,求籤,求紅線,求姻緣,供品- 玩轉...

在龍山寺拜拜必須跟著順序流程,先拜最前方的主神「觀世音... | 小文青生活. 於 culturekr.com -

#89.臺北龍山寺求籤

臺北龍山寺月老求籤在萬華龍山寺求籤是觀音靈籤,屬於觀音菩薩的管轄,不是跟月老鞦韆 ... 艋舺龍山寺拜拜求籤小常識如何求籤擲筊含意1 求籤前請先禮敬本寺主神觀世音 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#90.龍山寺求籤

台北龍山寺求姻緣必拜萬華龍山寺的參拜順序及如何求籤拜月老攻略Tripmoment 時刻旅行時刻旅行享受旅行時刻. 搞笑拜月老求姻缘得到开挂指示男大学生 ... 於 kenziewrx.blogspot.com -

#91.線上求籤 - 潭水亭觀音媽廟

線上求籤 · 大方廣佛華嚴經-賢首品第十二之一 · :「信為道源功德母,長養一切諸善根。」信心的力量可以成就一切。 於 tanshuiting.com -

#92.籤詩網‧觀音一百籤

台北龍山寺是觀音一百籤求籤者最多的廟宇. 籤詩研究室 110‧11‧15 我們常在網路新聞看到基於行星順/逆行的判斷所提出的預言。行星的動態在克卜勒發表三大定律之後就 ... 於 www.chance.org.tw -

#93.龍山寺月老廟求籤龍山寺月老廟怎麼去台北龍山寺月老廟龍山寺 ...

龍山寺 月老廟求籤龍山寺月老廟怎麼去台北龍山寺月老廟龍山寺月老廟怎麼拜 · 香港交友網香港交友台灣版香港交友線上交友app · 感人求婚詞求婚告白詞英文求婚告白詞分享浪漫 ... 於 sfbok70.pixnet.net -

#94.月老廟怎麼拜2021:從供品、求籤、紅線、還願禁忌 - 早安健康

從月老廟拜拜供品、求籤條件、紅線綁法、還願禁忌、穿著、條件到求 ... 而離霞海城隍廟不遠的艋舺龍山寺,求月老紅線相對困難,在龍山寺完成拜月老的 ... 於 www.edh.tw -

#95.【龍山寺求籤感情】資訊整理& 龍山寺許願相關消息 - Easylife

龍山寺求籤 感情,撲通撲通台灣台北龍山寺許願記@ EggcitingBusan的部落格:: 痞... ,2013年6月10日— 撲通撲通台北龍山寺心臟狂跳,撲通撲通! 台北和釜山的相遇~ 這次去 ... 於 easylife.tw -

#96.買票兼求籤!北捷「樂吉籤」龍山寺站明天限量販售 - 自由時報

台北捷運和艋舺龍山寺首度合作,在31日推出樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡,數量有限,售完為止。樂吉籤(Lucky Trip)祈福票卡將於31日上午10點, ... 於 news.ltn.com.tw -

#97.觀世音靈籤- 算命卜卦 - 新浪星座

求籤 者,敬請先默念自己姓名、住所、生辰年月日以示誠意。 功名. 婚姻. 時運. 六畜. 行人. 山墳. 疾病. 交易. 求財. 家宅. 田畝. 六甲. 官司. 失物. 網友最佳推薦. 於 mindcity.sina.com.tw -

#98.閒聊~今天至龍山寺拜拜手癢求籤分享 - 非常婚禮

今天至龍山寺拜拜,問觀世音菩薩願不願意給我籤詩指點我一下懷孕生小孩的事。有杯~後來抽了第七十九首~ 後來上網查,79首大多都是求感情的人抽到. 於 verywed.com