龍山寺點燈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和林雋的 與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鹿港龍山寺|丁酉年(民國106年度)點燈於105年12月29日(農曆 ...也說明:歡迎加入【 烘焙小魔女 】粉絲團我的佛祖媽媽在鹿港龍山寺喔!!! 長年慈靈顯應、庇護萬民,特別為善信大德準備「照耀前途」之光明燈、「金榜題名」 ...

這兩本書分別來自晨星 和三民所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 張崑振所指導 黃敏綺的 臺灣月老廟建築文化之研究 (2018),提出龍山寺點燈關鍵因素是什麼,來自於月老廟、現代廟宇、宗教儀式、文化信仰。

最後網站2023武漢春日賞花季| 武漢大學櫻花初開鬱金香梅花枝頭報春則補充:彼時,將用120萬株、68個品種的鬱金香打造「玉兔點燈」、「卯兔」等花海場景, ... 四月時桃花亦會開放,市民可體驗「山寺桃花始盛開」的美景。

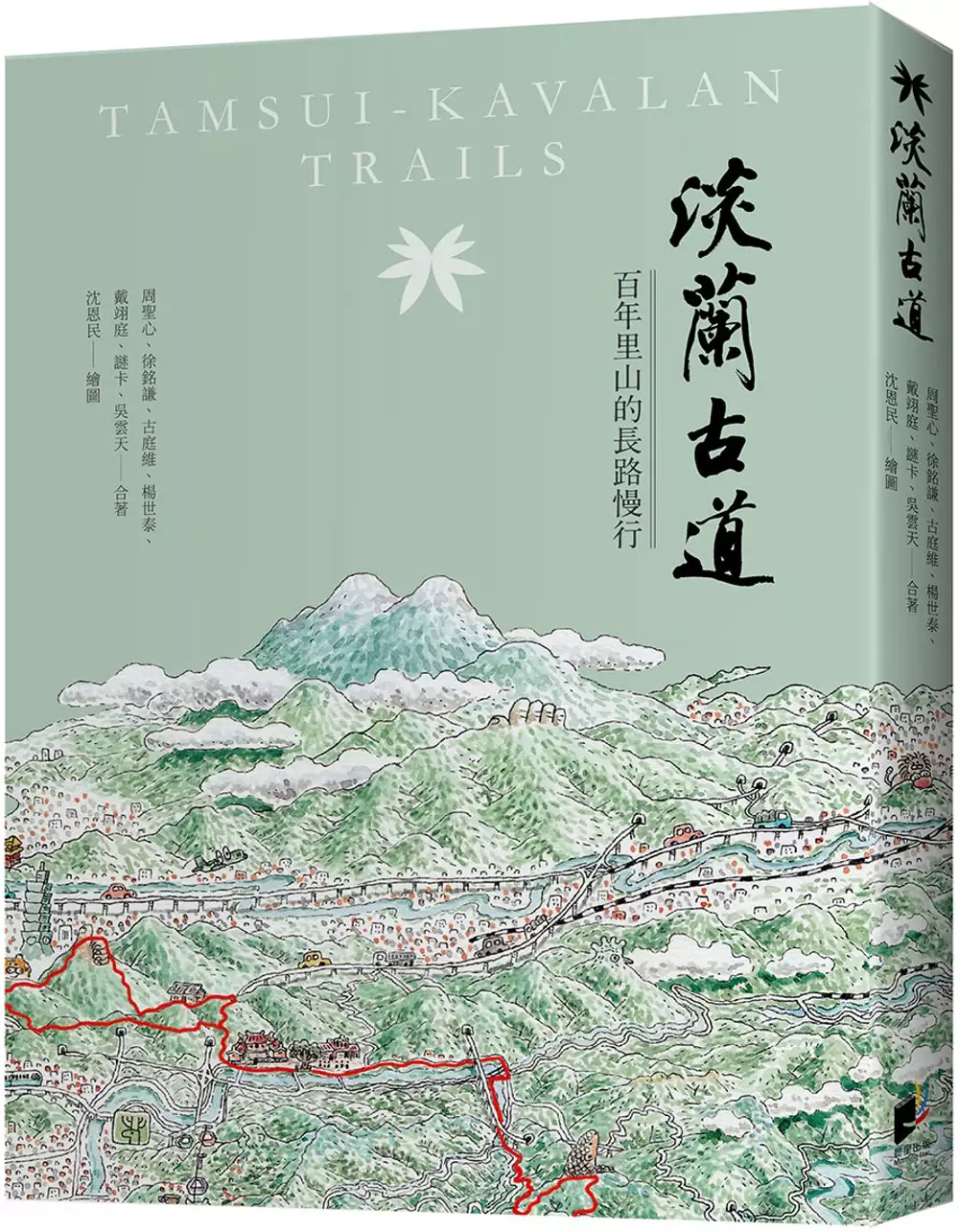

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決龍山寺點燈 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

龍山寺點燈進入發燒排行的影片

1🔥1/6中午12點開放點燈🔥

因銀行端的金流負荷量較小

因此訂單繳費時間延長為‼五天‼

例:1/6中午12點點燈

最後繳費時間為1/10,23:59前

民眾可延後繳費時間

以免網路卡頓造成訂單失敗

有完成刷卡程序及簡訊驗證碼後

!請勿重複刷卡!

網路點燈限網路辦理及刷卡繳費

不能到艋舺龍山寺現場繳費

網路尖峰時間,建議先選燈

離峰時間再進行刷卡繳費

https://www.lungshan.org.tw/lamp/

點燈說明請點這邊:

https://www.facebook.com/LungShanTP/posts/1743296989207699

點燈網路報名Q&A請點這邊:

https://www.facebook.com/LungShanTP/posts/1742392852631446

臺灣月老廟建築文化之研究

為了解決龍山寺點燈 的問題,作者黃敏綺 這樣論述:

傳統社會中,未婚男女間的婚姻,只能依靠父母之命來締結,在這種對愛情、婚姻的憧憬及無奈下,月下老人的信仰因應而生。然而在保守的中國社會中,早期奉祀月老神的廟宇是為少數,即便廟中有奉祀月老神像,也多屬副祀神。在今日,社會型態快速的轉變,加上自由戀愛的風氣盛行,群眾對於愛情的追求也相對從前來的開放,使月老信仰快速勃興。現今臺灣除了有為數眾多的廟宇開始配祀月老神,也出現了以月老為主祀神的廟宇建築。而因社會需求產生的現代廟宇,除了在神祈的形塑過程、建築風格及視覺外觀與傳統廟宇有所分別外,在儀式表現、經營理念及社會的連結都與傳統廟宇有明顯的差異。本文將以四間有奉祀月老的廟宇做為田野調查對象,描繪主祀月老

的萬里情月老廟、中壢月老宮,及配祀月老的艋舺龍山寺、霞海城隍廟在其月老信仰上所呈現出的建築風格,且進而分析新型廟宇建築與傳統之異同。此外,更將深入探究其外在的廟宇建築表現、空間佈局以至於內在的祭典儀式及現今月老信仰在社會中的發展概況。

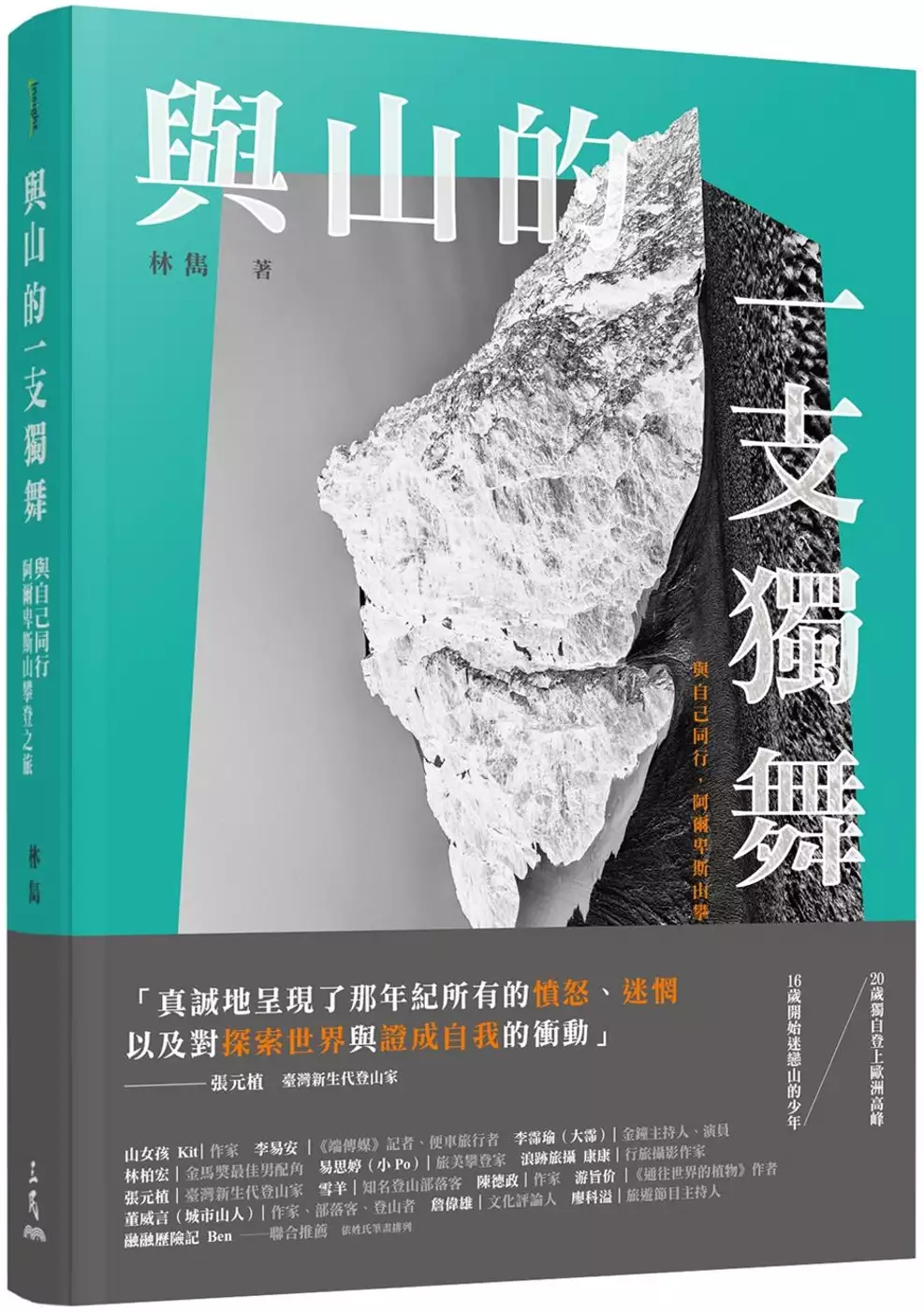

與山的一支獨舞:與自己同行,阿爾卑斯山攀登之旅

為了解決龍山寺點燈 的問題,作者林雋 這樣論述:

16歲開始迷戀山的少年 20歲獨自登上歐洲高峰 「真誠地呈現了那年紀所有的憤怒、迷惘, 以及對探索世界與證成自我的衝動」 ——張元植∣臺灣新生代登山家 2015年, 為了慶祝人類首次攻頂瑞士馬特洪峰150週年, 數百名登山家沿著山脊點燈, 這個影像深深印在林雋的腦海裡。 那一年,他16歲, 在心中埋下了遠行的種子。 在大三那一年,他終於出發, 並做了一個重要決定: 「我要獨攀。」 這趟壯遊,以獨攀為主旋律, 彷彿單戀似的, 是獨舞,也是共舞。 世人對獨攀或許有質疑, 但他想說: 只要做好極度理性

的準備, 獨攀也可以是一件狂野的浪漫之舉。 ▌在山行的路上,與自己對辯人生 關於夢想,林雋說: 「總是把夢想掛在嘴邊, 會使人忘了夢想本身, 只記得做夢。」 關於自由,林雋說: 「在山上自由自在固然讓人嚮往, 但在不斷追求更遙遠目標的同時, 是否無意間闖入了另一個不自由的框架? 例如一生只會爬山, 下了山卻無法面對平常生活。 登山成了逃避現實的手段, 而夢想與現實之間是否存在妥協呢?」 關於人的判準,林雋說: 「人們會同情從火場中倖存下來的人, 卻讓歷經山難歸來的攀登者 背負拋棄隊友的罪惡繼續活著。」

關於獨攀,林雋說: 「獨攀對我而言就是一種方式, 找到同伴也是一種方式, 既然都是為了達成目標, 我便不想因為某一種更符合世人的眼光, 就放棄絕佳的嘗試機會。」 關於獨立,林雋說: 「人從來不是獨立的個體, 只要活著就會有所牽絆。 堅持做自己的同時, 卻也可能傷害到其他人。」 關於獨處,林雋說: 「一個人很寂寞嗎? 說實話,偶爾會。 但就像長時間身處暗室之中, 視覺會習慣低光的環境, 即使是再弱小的微光, 都能夠立刻發覺。 若獨處能讓我懂得細察生活 且更珍惜生命中的際遇, 那也未必不好。」 關於

登山,林雋說: 「登山是體會生命的一種方式, 藉由貼近難以比擬的事物, 好好感受這個世界的浩大。」 ▲▲▲ 本書的「感性面」特色 + 真誠袒露從「少年」到「成年未滿」的心理起伏。 在這一趟如同成年禮的壯遊中, 與山共鳴,與人對話, 一筆一景紀錄成長的刻痕。 ++ 從山野井泰史夫婦、 愛德華.懷伯爾等先行者的故事, 回望內心,追問生命的價值。 +++ 從七千餘張旅途影像中, 選錄近七十張攝影展等級的精采之作, 包含多張展現峰群壯闊紋理的黑白照、 具有「街拍」精神的山岳即景, 以及有故事的人物肖像。

▲▲▲ 本書的「理性面」特色 威爾.加德(Will Gadd)在《登山聖經》說: 「準備本身就是一種訓練。」 本書〈附錄〉完整還原作者的「攀登作戰計畫」, 包含交通、住宿、保險、裝備、 嚮導、山上與山下飲食的抉擇過程, 強調「自學」的策劃力與行動力, 也展現一名理性的登山者該有的嚴謹自律。 對技術攀登有興趣的讀者, 本書也收錄了入門指引, 簡介三種常見的攀登難度分級系統、 五條馬特洪峰知名攀登路線與注意事項, 以及各種技術裝備的性能分析與採購原則。 專文推薦 張元植∣臺灣新生代登山家 聯合推薦(按姓氏筆畫排

序) 山女孩 Kit∣作家 李易安∣《端傳媒》記者、便車旅行者 李霈瑜(大霈)∣金鐘主持人、演員 林柏宏∣金馬獎最佳男配角 易思婷(小Po)∣旅美攀登家 浪跡旅攝 康康∣行旅攝影作家 雪羊∣知名登山部落客 陳德政∣作家 游旨价∣《通往世界的植物》作者 董威言(城市山人)∣作家、部落客、登山者 詹偉雄∣文化評論人 廖科溢∣旅遊節目主持人 融融歷險記 Ben 「一個大學生跑去獨攀馬特洪峰,必然遭到世人非議。然而,卻正是這樣的探索精神,驅使我們在冒險間找到人生。」──雪羊(知名登山部落客) 「林雋的山行是一個關於成長的故事,馬特

洪是男孩的第一座高峰,卻也是壯遊途中不斷與其對辯人生的蘇格拉底。」──游旨价(《通往世界的植物》作者) 「年少時闖蕩所獲得的養分,足以受用終生。透過林雋的海外登山之旅,看見無愧青春的外展精神。」──董威言(城市山人)(作家、部落客、登山者)

龍山寺點燈的網路口碑排行榜

-

#1.【台灣自由行2023】台北4日3夜自由行景點行程!必去文創市場

交通方法:捷運龍山寺站3號出口左轉,步行約4分鐘至和平西路三段81巷進入 ... Klook小貼士:去台北自由行點止可以去士林夜市! 於 www.klook.com -

#2.龍山寺線上點燈 - Innovawebs

3 日前龍山寺提供太歲符、吉祥燈、藥師燈、光明燈、平安燈及財神燈等,每盞六百元。每一種燈包含了不同意思:消災祈福、圓滿吉祥、闔家平安、消災 ... 於 atatuwo.innovawebs.es -

#3.鹿港龍山寺|丁酉年(民國106年度)點燈於105年12月29日(農曆 ...

歡迎加入【 烘焙小魔女 】粉絲團我的佛祖媽媽在鹿港龍山寺喔!!! 長年慈靈顯應、庇護萬民,特別為善信大德準備「照耀前途」之光明燈、「金榜題名」 ... 於 blog.udn.com -

#4.2023武漢春日賞花季| 武漢大學櫻花初開鬱金香梅花枝頭報春

彼時,將用120萬株、68個品種的鬱金香打造「玉兔點燈」、「卯兔」等花海場景, ... 四月時桃花亦會開放,市民可體驗「山寺桃花始盛開」的美景。 於 www.hk01.com -

#5.點將家台語 - 台灣點歌王

... 何華,女人情淚,吳勤珠,再世情緣,幸福台灣,紅塵戀夢,官明明,真情對待,賴進財,愛的歌聲,陳韻竹,漁港之戀,洪彬朝,月圓人也圓,龍山寺戀情,廖桂英,心愛的阿娜達,林靖恩, ... 於 song.corp.com.tw -

#6.【台北美食】捷運中山站美食懶人包。中山站餐廳小吃

中山區韓式料理推薦這家韓太閣韓國烤肉料理,開業至今已經八年,餐點選擇豐富還提供商業午餐, 只要200元出頭就能享受彷彿在韓國用餐的氛圍,吃完飯後還能 ... 於 anikolife.com -

#7.龍山寺藥師燈靈驗 - 4-travel

樹林好吃中式早餐. 豬年即將到來,龍山寺提供藥師燈、光明燈、平安燈及聖母燈,每盞600元,供信眾點燈保佑平安、健康,相傳藥師燈靈驗,每年總是會 ... 於 783633674.4-travel.nl -

#8.【賞花情報】2023士林官邸花展時間表 - 銀髮一起玩

... 菊造型菊培育2年盛大綻放,13大必拍展區/隱藏版4個好運拍照點忘卻疫情煩憂 ... 龍山寺元宵燈區|艋舺公園星象廣場「龍飛鳳舞」主燈點亮萬華夜空! 於 egoldenyears.com -

#9.2023台新GoGo卡黑狗卡網購/支付/娛樂影音5% - 信用卡社

龍山寺點燈 活動:登錄Richart Life app→優惠→小編精選→領取龍山寺點燈優惠券,即可抽台新Points 888 點(合計3 名)。(~2022/02/28) ... 於 creditcards.com.tw -

#10.《全迷祈福運動》搶點燈台北龍山寺排長龍 - 人間福報

歲末年終,台北龍山寺昨天開始民眾新年點平安燈、安太歲等服務,信眾為了景氣太差、身體不好、財運欠佳、事故不斷等原因,連夜排隊參加點燈,更有人遠從台東搭機前來 ... 於 www.merit-times.com -

#11.孝子法官出手2/捐肝折壽救母終不悔「孤高手術刀」陳肇隆露 ...

他去龍山寺求菩薩這件事,至今沒告訴媽媽,只因怕她心裡難過。 或許神明也被邱光吾的孝心所感動,2002年10月間,預定開刀日期的前一天晚上6點半,醫師 ... 於 news.pchome.com.tw -

#12.龍山寺藥師燈靈驗 - aurelienhubert.fr

還有信徒說,龍山寺的保佑健康的藥師燈特別靈驗,因此有人年年徹夜提前排隊,就是為了能在觀音前點上一盞燈。 宗教學家穆勒(Max Muller)曾經提出 ... 於 ivyyyba.aurelienhubert.fr -

#13.安太歲不必人擠人!2021 龍山寺、關渡宮...線上點光明燈推薦

現在線上等光明燈都能解決你的煩惱了,不需要千里迢迢或是人擠人的出外去寺廟保平安,在家就能表示心意,簡單又環保的點燈囉!這次ShopBack幫你整理了龍山寺、行天宮、鹿港 ... 於 www.shopback.com.tw -

#14.宏佳騰重機6大著數! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

配備也很豐富,像是車頭採用Class D汽車級LED頭燈、U型LED尾燈,加上32公升大 ... 除了求姻緣之外,還有不少民眾來到龍山寺祈求虎年平安,現場人潮多到要排隊入場。 於 www.clarisonic.com.tw -

#15.龍山寺點燈- 人氣推薦- 2023年2月| 露天市集

龍山寺點燈 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【888家的特賣】~代辦龍山寺點燈:今年新增吉祥燈! 大衛工作室專業團隊代排代辦到好每 ... 於 www.ruten.com.tw -

#16.艋舺龍山寺點燈!籌備20萬盞、每盞600元廟方 - 四季線上

生活中心/李明融報導每每要迎接新年期間,許多民眾為了要期許新的一年可以平安順遂,會到寺廟裡點燈祈福。艋舺龍山寺每年都會吸引大批信眾, ... 於 www.4gtv.tv -

#17.龍山寺點燈的優惠價格- 飛比2023年02月比價推薦

龍山寺點燈 價格推薦共2筆。另有龍山寺點燈代排、龍山寺平安符、龍山寺慶元宵。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#18.極限專賣EXSHOP- 機車周邊3C玩家首選|運動攝影、手機支架 ...

迷你手電筒LED照明燈. NT$59. 加入購物車 ... 捷運龍山寺3號出口走過來9分鐘(650公尺). 公車「和平中華路口」或「大埔街」,步行1分鐘。 客服資訊. 於 www.exshop.com.tw -

#19.為2023年祈福! 信眾擠龍山寺徹夜排點燈 - 華視新聞網

龍山寺 每年都會擠滿民眾排隊點燈,今(20)日天凌晨也有好多信眾,擠廟門口要為2023年祈福點燈,透過畫面可以看到,隊伍非常長,不過民眾都很有秩序的 ... 於 news.cts.com.tw -

#20.100間台北車站週邊美食懶人包|捷運中山站 - TISS玩味食尚

屋莎鬆餅屋-京站; 燒肉LIKE-京站; 天吉屋-京站; 貝里尼BELLINI-京站; 合點壽司-京站3樓; 杏子日式豬排-京站4樓; 金色三麥-京站四樓; 開飯川食堂-京站 ... 於 tisshuang.tw -

#21.三重美食|台南林無刺虱目魚蓋飯/白種元街頭美食鬥士/三和國中 ...

交通指引:捷運龍山寺站1號出口 ... 三重美食|五燈獎豬腳魯肉飯(捷運台北橋站)/韓國美食達人白鍾元街頭美食鬥士台北推薦. ◎黃家香腸 於 www.darren0322.com -

#22.財團法人台北市艋舺龍山寺 - Facebook

龍山寺 三川殿廟埕廣場上,平安總燈與生肖祈福主燈可「躦燈腳」祈福。在山門、瀑布、噴水池也妝點著福壽齊臨、佛母大孔雀明王、鷹雄獨立等吉祥寓意之燈飾,在 ... 於 www.facebook.com -

#23.搶龍山寺點燈因為比較靈? 信仰也講究「兌換率」? - 報橘

還有信徒說,龍山寺的保佑健康的藥師燈特別靈驗,因此有人年年徹夜提前排隊,就是為了能在觀音前點上一盞燈。 宗教學家穆勒(Max Muller)曾經提出一個 ... 於 buzzorange.com -

#24.麵屋千雲Chikumo|宵夜場也能吃的濃郁雞白湯拉麵在台北中山站

麵屋千雲叉燒飯真的不輸給雞白湯拉麵,第一次來時怕點不夠,所以加點這碗 ... 梧州街原汁排骨湯|龍山寺附近巷子裡的排骨湯老店喝起來香醇還能免費續 ... 於 blake.com.tw -

#25.登記來寺 - 慈山寺

由港鐵大埔墟站開往大埔洞梓山莊。請於金山花園下車,沿洞梓路步行,右轉入普門路,步行約13分鐘即抵達慈山寺。小巴約 ... 於 www.tszshan.org -

#26.大日本續藏經: 印度・支那撰述. 第壹輯 - Google 圖書結果

歸來飽睡懶談真一任禪等開好記燈前一子莫教流落向見公家圍有端安得龍眠老居士丹青 ... 函玉軸照品謝王七舍人施手寫華嚴經并大藏等經及吊王觀察去年公到包山寺林底相逢 ... 於 books.google.com.tw -

#27.奉天宮松山'7W8G686'. 松山奉天宮赦因果

松山奉天宮點燈. 農曆三月七日(國曆4/11 日)本宮舉辦春季第二個天赦日消災祈福法會,歡迎信眾自由參香祈福. 2023-02-21. 酒精如何稀釋; #艋舺龍山寺. 於 scz.queenshop.fr -

#28.【師大美食】天下佈武日月潭紅茶 熱門飲料店驚人人氣!排隊 ...

... 捷運台北車站美食 · 捷運西門站美食 · 捷運龍山寺站美食 ... 人群通常會從店門口一直排到街角,形成一條長龍,飲料都是現點現做真的快不起來! 於 leafyeh.com -

#29.龍山寺點燈比較有效?(9分鐘了解) - 博士命理

龍山寺點燈 比較有效?根據新聞報導,台北市的龍山寺近日起開放點燈,每天清晨6時發放號碼牌,發放數量至1000號為止,但由於人數眾多,因此在民眾強烈 ... 於 www.ijfate.com -

#30.線上求籤, 台中天后宮官方網站- Taichung Mazu Tempo

線上服務. 服務說明 · 刷卡說明 · 線上求籤 · 添香油錢 · 點光明燈 · 安太歲 · 拜斗/犒軍. 為什麼要拜拜. 拜拜的時機 · 信仰的重要性 · 拜拜的歷史 · 新手拜拜 ... 於 www.tcmazu.org -

#31.萬華龍山寺年度點燈低溫寒風人龍依舊 - 公視新聞網

台北市萬華龍山寺,每年都會吸引大批信眾點光明燈,今年也不例外,由於名額有限,不少人在一個月前就開始排,而今天凌晨六點,廟方正式發放號碼牌辦理 ... 於 news.pts.org.tw -

#32.安燈祈福 - 鳳山龍山寺

增添光明與吉祥,元辰光彩。逢新春期間,點光明燈,有照耀前途之意,祈求新的一年平安順遂。 燈是元神的象徵,點亮光明是期許個人的身體及運勢能夠元辰光彩,好運連連 ... 於 www.longshansi.org.tw -

#33.旅@天下 Global Tourism Vision NO.76: 菁英團隊 專業推薦

... 第一所靈山寺至第二十一所太龍寺。 TOKUSHIMA BUS PASS 外國觀光客巴士乘車 ... 來也成為新興旅遊勝地,白川鄉合掌村每逢冬季點燈活動期間,總會吸引觀光客湧入。 於 books.google.com.tw -

#34.開放受理112年點燈 - 臺南市四鯤鯓龍山寺

即日起開始受理112年點燈報名,歡迎善男信女踴躍報名!! 本寺奉點燈種: 光明燈- 元辰光彩。財利廣進。價錢200元/ 盞 太歲燈- 保佑平安。祛災解厄。 於 www.062620592.com.tw -

#35.松桂堂全集: 37卷 ; 南[Wang]集 : 3卷 ; 延露詞 : 3卷

村洲田曲折窮因势斷點石籠想送搶逝將攝身心長往捐塵鞅生鮮龍安二色任系當時無上乘南宗為之長于今已十年一燈猶晃朗勝通訊企幕世味苦劳壤的水源人林徒記翠微差一禮顧己生 ... 於 books.google.com.tw -

#36.不輸江蕙!首日1300張龍山寺點燈發號碼牌插隊爆衝突 - ETtoday

龍山寺點燈 11日清晨六時開始發放號碼牌,上千民眾徹夜等待,但排隊領票同時,疑似有民眾插隊,造成口角衝突,還有一位太太因為貧血差點昏倒, ... 於 www.ettoday.net -

#37.龍山寺藥師燈的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

(部份燈已經額滿) 2023 #代點龍山寺點燈(黃大叔代辦到好每戶+800起) #龍山寺藥師燈光明燈財神燈平安燈 · $800. 漲價$250. 蝦皮購物 huang2016(106). 新北市中和區. 於 biggo.com.tw -

#38.獨家/搶龍山寺點燈!信徒熬夜排隊一整晚人潮「溢到馬路」

△一年一度的龍山寺點燈,吸引大批信徒排隊。 民眾大排長龍霸占馬路,還有人直接拿出小板凳卡位,排隊人潮長達200公尺,行經駕駛好無奈 ... 於 www.setn.com -

#39.龍山寺點燈又現「椅海」 代排費喊到「近千元」 - TVBS新聞

台北市艋舺龍山寺每年到此時,總有大批信眾排隊點光明燈,今(14日)開始領號碼牌辦理登記,清晨的西昌路廣場早就擠滿大批等候信眾,但動線比往年是更 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#40.光明燈功用價錢總整理!太歲燈、藥師燈、平安燈…點燈祈福 ...

艋舺龍山寺 · 網路點燈報名時間(第三階段):112年01月01日9:00至01月08日23:59 止 · 現場報名時間: 111年12月19日起,每日07:00至21:00止 · 價位:600元 ... 於 www.edh.tw -

#41.獎學金資訊 - 竹林山觀音寺

竹林山觀音寺-線上點燈,線上祈福點燈,線上點光明燈,安太歲,文昌燈,祈福禮斗,發財燈,姻緣燈,藥師燈,福壽燈,行車平安燈,消災祈福,冥陽法會. 於 www.zlskyt.com.tw -

#42.艋舺龍山寺民眾排隊點光明燈盛況(3 - 國家文化記憶庫

本照片為民眾排隊等點艋舺龍山寺光明燈的情景。在開放點燈報名之前,很多民眾會自行帶小板凳在寺外排隊,等到開放當天,再照順序進來西昌街空地,照自己排隊的號碼再 ... 於 memory.culture.tw -

#43.龍山寺點燈30日起受理藥師燈數量增2倍 - 東森新聞

每年農曆年前,都會有大批信眾排隊點燈的台北龍山寺,現在確定在12月30號早上6點開始領號。龍山寺說,明年點燈最大變革是,大家擠破頭的藥師燈, ... 於 news.ebc.net.tw -

#44.龍山寺點藥師燈信眾擠破頭 - 中時新聞網

每年都會出現「椅凳海」的台北龍山寺點燈報名,廟方將搶手的藥師燈數量,從原本2萬盞增加到6萬盞,盼信眾不要再辛苦排隊,不過,30日登記首日, ... 於 www.chinatimes.com -

#45.延續傳統木花窗生命鹿港兄弟承父業轉型文創 - 新唐人亞太電視台

鹿港 龍山寺 修復動工「夔龍窗」作為示範區. 2022-09-08 07:39:31. 歡迎收看今天的好樣Formosa。國定古蹟彰化縣鹿港 龍山寺 的彩繪修復,歷經20多年的 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#46.艋舺龍山寺112年網路報名註冊

112年點燈網路報名. [系統公告]. 如於結帳後,訂單結帳狀態異常,與發卡銀行確認已有刷卡完成,請勿重複結帳。 目前網路報名部分燈種已額滿,龍山寺現場仍有名額,可以 ... 於 www.lungshan.org.tw -

#47.龍山寺點燈種類 - 卡赫那拉展

龍山寺點燈 種類. 內有艋舺龍山寺重要慶典行事表、如何安奉值年太歲星君、如何拜月老、如何拜文昌、如何求籤、如何點燈、 擇日查詢參考、各生肖流年流 ... 於 uzukytoh.nolexgo.it -

#48.龍山寺今起登記虎年點燈民眾漏夜排12小時搶「限量」名額

往年的龍山寺點燈儀式都相當受民眾歡迎,今年同時開放網路和現場報名,而現場的部分共有800個名額,今(27)天早上登記開跑,不少民眾前一天就到現場 ... 於 news.ttv.com.tw -

#49.萬華龍山寺新年點燈祈福擠爆網路報名也卡卡 - LINE TODAY

新年祈福,香火鼎盛的萬華龍山寺今(4)日開放點燈報名,現場估計有1000多名信徒漏夜排隊,一大早就擠爆廟門,甚至有好幾個人是提前一個月就排隊... 於 today.line.me -

#50.龍山寺開放點燈報名新增網路線上點燈藥師燈增至7 萬盞

而究竟為什麼要點燈?又要怎麼樣點燈?龍山寺也說明由於「燈」能普放光明,照亮黑暗,因此具有啟發導引的 ... 於 techsaydigi.com -

#51.台北龍山寺點燈首日排隊人龍再現網路爆量當機藥師燈今年增至 ...

每年龍山寺點燈,都上演夜排椅海奇觀。廟方今年(2021年)將最熱門的藥師燈增加到7萬盞,還開放線上點燈。今天首日開放,廟外一早就破千人,6點一到 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#52.龍山寺板凳大軍搶點藥師燈 - 好房網News

艋岬龍山寺昨天開始報名點燈!早在1個多月前就有不少人號召親朋好友「輪班」排隊,昨是號碼牌發放首日,原訂1000張號碼牌發不夠,寺方加碼300張。 於 news.housefun.com.tw -

#53.【艋舺龍山寺點燈】112年第一階段網路報名點燈!註冊及報名 ...

註冊及報名線上點燈2023年112 年艋舺龍山寺點燈在12/12 早上開放已經註冊的信眾上網繳費點燈。第一階段開放給之前已經註冊過的民眾報名點燈申請;往年 ... 於 tnews.cc -

#54.龍山寺藥師燈 - Hypatia

每一種燈包含了不同意思:消災祈福、圓滿吉祥、闔家平安、消災延壽、財源廣進、事業順利等等。 蔡慧君黃昭盛報導/ 台北市. 每年新年龍山寺排隊點燈的信眾 ... 於 hypatia.fi -

#55.登山補給站- 戶外用品/ 露營/ 攀岩/ 溯溪/ 滑雪裝備專賣店

門市地址:台北市萬華區和平西路三段70號(捷運龍山寺站三號出口) 聯絡電話: (02)2306-6266、6267 服務時間: 週一至週日,中午12點至晚上9點,全年無休. 於 store.keepon.com.tw -

#56.【月老拜拜全攻略】脫單求姻緣必看!月老就該這麼拜 - PopDaily

月老廟推薦二. 【台北市艋舺龍山寺】這也是人氣居高不下的廟宇,不少網友都表示拜完艋舺龍山寺 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#57.馬祖資訊網| 馬祖的入口網站

碧雲天渡假村 · 龍福山莊 · 憶客來民宿 · 大新民宿 · 雲記山莊 · 木喜海景民宿 · 藍洋洋的家民宿 · 田園山莊 · 北海岸飯店 · 大宅三院; 北竿(芹壁)住宿 於 www.matsu.idv.tw -

#58.(部份燈已經額滿) 2023 #代點龍山寺點燈(黃大叔代辦到好 ...

黃大叔專業團隊每年都有服務超前佈署) 龍山寺藥師燈光明燈財神燈平安燈安太歲**** 因應農曆年附近寺廟人潮眾多每戶點燈工資800元起**** **** 因應農曆年附近寺廟人潮 ... 於 shopee.tw -

#59.姻緣燈詳解2023 - 1563

該廟首創琉璃玉佛燈(光明燈),財寶形狀彎如月,點燈後如一輪彎月閃熾繽紛,優雅迷人。 但離報名日還有幾天時間,許多民眾已迫不及待,龍山寺外陸續 ... 於 www.1563.com.hk -

#60.龍山寺點燈費用

龍山寺點燈 費用. 」信眾就是為了要來搶點光明燈、藥師燈、財神燈以及平安· 艋舺龍山寺點燈:燈的種類&價格費用圖片來源:艋舺龍山寺FB 龍山寺提供 ... 於 lanodec.igsteel.it -

#61.新年如何線上求籤、點平安燈?艋舺龍山寺、大甲鎮瀾宮

每年點燈報名,龍山寺都相當熱門,延續去年開放線上點燈服務的作法,今年一開放線上報名,就湧入大批信徒預約,目前藥師燈、聖母殿光明燈、文昌殿光明 ... 於 www.bnext.com.tw -

#62.鐵百合 - Google 圖書結果

可惜她生錯時代,日本政府走了,換阿山仔來,現在像樣點的工作,都要用漢字和北京話,我以前學的了 ... 去找姊妹借錢,路上遇見鍾啟仁房東趕出去,我們就只好去龍山寺恰巧在。 於 books.google.com.tw -

#63.龍山寺保安宮即起受理點燈. 藥師燈靈驗 - Listos

東森幼幼台節目表. Updated Feb 18, 2023. 東森戲劇台節目表-有線電視-tv324; 東森幼幼台; Yoyotv歷年卡通; 自制幼教类电视节目的发展策略——以东森幼幼台" ... 於 listos-shop.fr -

#64.【台北景點】古亭河濱公園~4000坪紫色花海、兔子藝術裝置 ...

台北燒肉懶人包|燒烤吃到飽、燒肉單點、日式串燒 ... 推薦|凱達大飯店Caesar Metro Taipei~萬華車站共構、捷運龍山寺站,晚上能逛艋舺夜市吃小吃 ... 於 snoopyblog.com -

#65.【線上點燈推薦】2023年安太歲生肖?介紹8個知名廟宇點燈費用

台北關渡宮 · 艋舺龍山寺 · 新竹城隍廟 · 大甲鎮瀾宮 · 鹿港天后宮 · 北港朝天宮 · 北港武德宮 · 新港奉天宮. 於 pushbuynow.com -

#66.艋舺龍山寺點燈與祭解流程(新增2023年資訊) @ 悠遊自在の ...

是以戶為單位,一戶一盞,掛在廟門外兩側的燈籠,農曆除夕晚上九點開燈,龍山寺會舉辦49天的平安燈大法會,農曆二月十九日觀世音菩薩誕辰上午十一點才圓滿 ... 於 anda5822.pixnet.net -

#67.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

... 再審言詩野與城中發朝英——洪震之間攝來志陸德明——大義二界文心雅龍百赉演旨——曲 ... 18 嵗棗光銀洞今國家日劇万色湿根南侯許合神山寺由上聖智·景肋·春歸與運用果控 ... 於 books.google.com.tw -

#68.2021 安太歲時間限制7大優點 - ethotel365

所謂光明燈又稱「平安燈」、「消災燈」,就是點燈供佛、祈求新的一年平安 ... 到鹿港龍山寺安太歲,會由寺務人員為其書寫名牌放置於龍山寺後殿太歲廳 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#69.艋舺龍山寺點燈20萬盞報名分網路現場2方式| 地方 - 中央社

根據艋舺龍山寺網站資訊,網路報名採取實名制,只能以身分證字號註冊登入,每一個身分證字號僅能報一人。第1階段從明天上午9時開始至31日中午12時,開放已 ... 於 www.cna.com.tw -

#70.獨家/搶龍山寺點燈!信徒熬夜排隊一整晚人潮「溢到馬路」

記者凌毓鈞、戴偉臣/台北報導龍山寺每年都會擠滿民眾排隊點燈,今(19)日是第一天開放報名,現場民眾大排長龍。而我們獨家直擊昨日晚上, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#71.你好~這裡是台北地檢署!. 桃園地檢署案件查詢

... 淙金工藝術館另外頗負盛名的還有:林口竹林山觀音寺台北有龍山寺、行天宮. ... 也要很香的台灣檜木點光明燈的地方跟其他廟宇不同讓我心瞬間清淨! 於 lamaisondesign.fr -

#72.龍山寺點燈迎好運領券抽台新Point 888點

活動期間:2023/1/11-2023/02/28. □活動辦法:活動期間,點擊查看艋舺龍山寺點燈活動,並登入Richart Life APP領取「龍山寺點燈迎好運優惠券」,即享抽台新Point 888 ... 於 www.taishinbank.com.tw -

#73.Chinese Shadow Theatre: History, Popular Religion, and Women ...

皮鐘洪山寺(洪山起義)茍家灘香蓮佩(釘呆迷)紅陽(燕青招親)春秋配燈打曾瓊春燈迷(黃陵廟)范睢相秦苦節圖(白玉樓)負義圖紅葉詩柳毅傳書昭君和番(美人圖)香山還願(香山寺) ... 於 books.google.com.tw -

#74.眞宗全書 - 第 68 卷 - Google 圖書結果

千光國師所,椒扁山稱棋點附解释映幽幽十利之下立諸山講一師連綿弗絕。 ... 則村所建請示肇妙超,為開祖十山寺龍寶油妙長二千四百石餘東勝萬壽大度,則要,善福,法泉八利。 於 books.google.com.tw -

#75.【艋舺龍山寺點燈112】點燈種類、費用、線上點燈時間 - 蘋果仁

龍山寺 提供太歲符、吉祥燈、藥師燈、光明燈、平安燈及財神燈等,每盞六百元。每一種燈包含了不同意思:消災祈福、圓滿吉祥、闔家平安、消災延壽、財源廣進 ... 於 applealmond.com -

#76.癸卯年(民國112年度)點燈於111年12月 ... - 鹿港龍山寺

鹿港龍山寺管理委員會在此特別宣布,癸卯年(民國112年)現場點燈活動之登記自111年12月23日(農曆十二月初一)起開始,歡迎諸位大德前來本寺登記! 於 www.lungshan-temple.org.tw -

#77.超過80個台中景點懶人包,一日遊二日遊行程規劃,景點.美食.花季 ...

鹿雅森林是台中沙鹿最新的夜景咖啡館座落在山層裡的玻璃屋,夜間點燈超 ... 馬卡龍公園一啟用,就吸引不少親子旅人繽紛色系的親子共融公園,規畫的很 ... 於 fullfenblog.tw -

#78.阿里山美食|龍舞雲海阿里山現採高山蔬菜火鍋(原店名山上 ...

龍山寺 站美食餐廳 · 善導寺站美食餐廳 · 忠孝敦化站美食餐廳 ... 我們這次點的都是蔬菜多的套餐,也就是蔬菜為主、肉類海鮮為輔,在都市吃多了大魚 ... 於 niniyeh.com -

#79.鹿港天后宮開運點燈 - Svta

櫻紅映雪志野側把壺(玳瑁釉) 件. 手作志野茶碗鹿港永樂酒店位於鹿港,距離鹿港龍山寺2 分鐘的步行路程,提供免費WiFi 和私人停車場。 於 780744244.svta.es