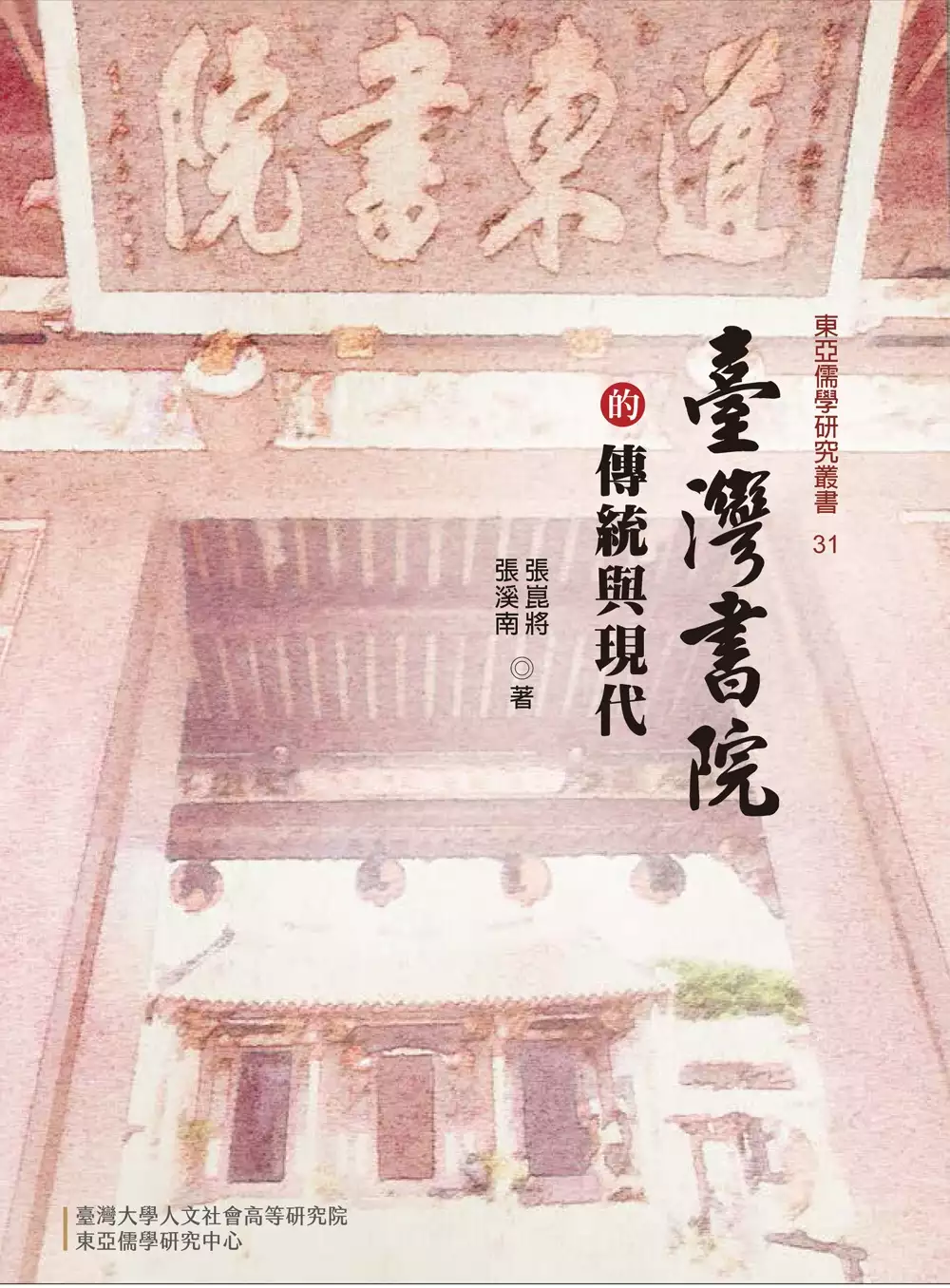

四大書院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張崑將,張溪南寫的 臺灣書院的傳統與現代 和董勝的 朗朗書院:書院文化與教育特色都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國古代四大書院有哪些- 寫作技巧 - 名言佳句也說明:古代著名的四大書院,為古代朝廷輸送了不少學士人才,以下是小編整理的中國古代四大書院有哪些,歡迎參考閱讀! 中國古代四大書院之嶽麓書院.

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和崧燁文化所出版 。

國立彰化師範大學 國文學系 林素珍所指導 謝惠佳的 臺灣南投地區書院的傳承與發展 (2020),提出四大書院關鍵因素是什麼,來自於藍田書院、登瀛書院、明新書院、文昌書院、瓊文書院、九峰書院、汗漫書院、南投、書院。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 邱仲麟所指導 顏瑞均的 明清學田的變遷 (2017),提出因為有 學田、儒學經費、清承明制、資源配置的重點而找出了 四大書院的解答。

最後網站中國古代四大書院的名字中國古代四大書院是哪四個誰為書院之 ...則補充:中國古代四大書院之嶽麓書院. 嶽麓山上,清溪茂林之間,隱存著一座雅緻的千年庭院,青舍密密,屋宇麻麻,大門前懸掛有一副楹聯,上曰“惟楚有才,於斯 ...

臺灣書院的傳統與現代

為了解決四大書院 的問題,作者張崑將,張溪南 這樣論述:

本書考察了臺灣傳統書院,依照開墾南北順序分【臺南篇】、【高屏篇】、【嘉雲篇】、【彰投篇】、【臺中篇】、【新竹苗栗宜蘭篇】、【臺北基隆篇】到【離島篇】等50所,外加【當代書院篇】5所。本書發現傳統書院大皆消失,特別是開發最早的臺南市及最晚的臺北市,書院幾乎不存。保存比較完整的書院多已宮廟化(鸞堂化、文昌廟化、佛寺化或升格孔廟化等),全臺書院保存最密集處在南投與彰化兩地區。 本書亦介紹當代臺灣新興書院5所,以展現其對傳統書院精神的繼承及創新的多元風貌。最後綜論臺灣書院的脈絡性轉化特色,以及書院作為大小文化傳統的合流與分流狀況分析與比較,冀望臺灣書院能夠再興並在當代活化

,完成現代化的轉型。

四大書院進入發燒排行的影片

嶽麓書院為中國古代著名四大書院之一,位於湖南省長沙市岳麓山東側,緊鄰湘江。始建於北宋開寶九年(西元976年),歷經宋、元、明、清時勢變遷,迨及晚清(1903年)改制為湖南高等學堂,1926年正式定名為湖南大學 。至今仍為湖南大學下屬的辦學機構,歷史已逾千年,是世所罕見的“千年學府”。嶽麓書院原匾為北宋皇帝宋真親賜。二門匾額 “名山壇席”反映的是南嶽衡山。四大書院中,嶽麓是目前國內惟一還在招收學生的古代書院。嶽麓書院古建築群分為教學、藏書、祭祀、園林、紀念五大建築格局。書院占地面積25000平方米,現存建築大部分為明清遺物,主體建築有大門、二門、講堂、半學齋、教學齋、百泉軒、御書樓、湘水校經堂、文廟等,各部分互相連接,完整地展現了中國古代建築氣勢恢宏的壯闊景象。文廟兩側的廊屋現在是書院在讀研究生們的教室。除建築文物外,嶽麓書院還以保存大量的碑匾文物聞名於世,如唐刻“麓山寺碑”、明刻宋真宗手書“嶽麓書院”石碑坊、“程子四箴碑”、清代御匾“學達性天”、“道南正脈”、清刻朱熹“忠孝廉潔碑”、歐陽正煥“整齊嚴肅碑”、王文清“嶽麓書院學規碑”等等。

嶽麓山位於湖南省長沙市的湘江西岸,最高峰雲麓峰,又名靈麓峰。海拔300.8米,是南嶽衡山之72峰之一, 1975年闢為嶽麓山公園,與長沙城區融為一體,2002年5月17日被國務院公布為國家重點風景名勝區,景區內有嶽麓書院、愛晚亭、麓山寺、雲麓宮、新民主學會景點等。中國近現代歷史上很多著名人物葬於山上。歷代留下的文化遺蹟文化遺蹟以晉初麓山寺、隋舍利塔、唐李邕麓山寺碑、宋嶽麓書院、禹王碑、明雲麓宮、清愛晚亭最為著名。山下形成了湖南最重要的文化教育區。湖南第一師範學院簡稱第一師範,是一所全日制師範類普通高等本科院校,前身為南宋的城南書院,由張浚、張栻父子建於南宋紹興三十一年(1161年),盛極一時。隨著南宋崩潰,書院在元代期間廢棄,改建為僧寺。明朝期間又經歷幾次興廢。清朝光緒29年(1903年),建立湖南師範館,為解決廢科舉、興學校的師資問題,經由湖南巡撫趙爾巽批准設立;同年2月17日正式開學,學制一年;王先謙任第一任館長。入學對象為30歲以下鄉試落選舉子,學制一年,成績及格者發給文憑,准予擔任中、小學堂教員;共設有倫理、經學、算學、中外史學、中外輿地、文學、理化學、英文、圖畫、體操等10多門課程。1914年3月,湖南公立第一師範學校與湖南省立第四師範學校(建於1913年)合併為湖南省立第一師範學校。此期間主要仿效日本的普通中學與師範學校分立雙軌制,1926年秋季,改為美國式單軌制綜合中學,學校併入湖南省立高級中學,成為湖南省立高級中學教育科。1927年因馬日事變而停辦,於1928年春複課,改為湖南省立高級中學師範科。1949年,更名湖南省第一師範學校。1972年被評為省級文物保護單位。1976年,批准按照建校初期原貌復建。2000年,學校升格為專科學校,名稱仍為湖南省第一師範學校。2008年,升格為本科院校,更名湖南第一師範學院。

臺灣南投地區書院的傳承與發展

為了解決四大書院 的問題,作者謝惠佳 這樣論述:

本論文以南投地區書院的傳承與發展作為研究核心。第一章緒論,主要說明研究南投地區書院的動機,其次界定研究的範圍,列出以十間書院作為研究的對象,並說明本論文援用的研究方法,及探討前人對書院相關研究的成果。第二章先從書院的起源開始,從唐代書院發展之初,至清代傳進臺灣,從傳統到現代書院,著重在臺灣書院的發展歷程、教育功能、類型與制度。第三章先從自清康熙以來,位在南投地區至今存在且仍在運作的五所傳統書院的傳承與沿襲寫起,分別是藍田書院、登瀛書院、明新書院、文昌書院、瓊文書院,敘述其歷史沿革及目前現況,更說明書院發展與南投地區的人文、地方教育有密不可分的關係。第四章就南投地區民間私人興建的現代型書院來做

研究,以九峰書院、汗漫書院為主要研究對象,並以這二所為本論文所探討書院傳承與轉型發展的主要依據資料。另外還有清彬彬書院,正巧書院與三育書院為輔。第五章則是探討目前書院發展困境與未來展望,並肯定讀書人欲傳承宏揚書院之精神的理想堅持。第六章結論,就臺灣整體書院的狀況與發展而言,南投地區書院現存的傳統書院不僅是全臺之冠,由民間私人興建創設的現代型書院也積極運作發展中,說明南投地區的書院確實有其特色而優勝於臺灣其他縣市者。

朗朗書院:書院文化與教育特色

為了解決四大書院 的問題,作者董勝 這樣論述:

白鹿洞書院位於江西白鹿鎮。始建於南唐,唐末著名學者李渤早年在此讀書時曾飼養一頭白鹿,所以稱白鹿洞書院。後來又設有廬山國學,亦稱白鹿國學、匡山國子監,與金陵國子監齊名。 嶽麓書院位於湖南長沙湘江西岸的嶽麓山,是中國古代著名四大書院之一。書院始建於西元九七六年,是潭州太守朱洞在僧人辦學的基礎上,正式創立的。這所譽滿海內外的著名學府,歷經宋、元、明、清的時勢變遷,直到晚清改製為湖南高等學堂,可謂是「千年學府,絃歌不絕」。 石鼓書院位於湖南衡陽石鼓山,是一座歷經唐、宋、元、明、清的千年學府,始建於西元八一〇年,已有一千兩百年的歷史。西元一〇三五年,朝廷賜額「石鼓書院」,遂與應天書院

、白鹿洞書院、嶽麓書院並稱全國四大書院。 嵩陽書院位於河南登封,因地處嵩山之陽,故而得名。它深得中嶽名山之秀,西鄰少林寺,面對雙溪河,背靠峻極峰,西依少室山,東臨萬歲峰,山巒環拱,溪水長流,環境幽美,景色宜人。 應天書院,即應天府書院,又稱睢陽書院,其前身為南都學舍,為五代後晉時的商丘人楊愨創辦,位於河南商丘古城南湖畔,為中國古代著名的四大書院之一。 東林書院創建於西元一一一一年,是當時北宋理學家程顥、程頤嫡傳高弟、知名學者楊時長期講學的地方,後來由於一些原因曾經一度被廢。 中國最早的書院可追溯到唐朝,但一直到了宋朝,尤其在北宋范仲淹的慶歷新政後,書院文化才開始真正

流行,甚至出現了「四大書院」,在北宋重文輕武的政策主幹下,在書香濃郁的文人氣息中,書院文化其實就是宋元明學術史的一個縮影。 序言 朗朗書院 第一書院 白鹿洞書院 李渤開創白鹿洞書院先河 朱熹對白鹿洞書院的復興 王陽明心學在書院的傳播 書院的興衰和辦學特色 千年學府 嶽麓書院 麓山寺奠定的文化底蘊 北宋時聞名的嶽麓書院 朱張會講樹立治學方式 傳道濟民辦學方針的傳承 山長王九溪和羅典的貢獻 學院的繁盛和學制變革 行之有效的教育體制 書院建築的獨到之處 唯楚有材 石鼓書院 後人承先祖遺志創辦書院 書院「王湛之學」的傳播 發展成講學式書院的楷模 中州明珠 嵩陽書院 佛道文化奠定書院底

蘊 洛學傳播和書院的盛衰 耿介傾力振興嵩陽書院 千年書聲 應天書院 楊愨與戚同文建南都學舍 范仲淹執教書院的影響 洛閩中樞 東林書院 楊時為講學創建東林書院 顧憲成主持和振興東林書院 李渤開創白鹿洞書院先河 在中國的唐朝貞元年間,有一位名叫李渤的詩人,住在五老峰東南麓的一個山洞裡隱居讀書,整整兩年都未離開過山洞一步。 相傳有一天,五老峰巔的一群神鹿足踏祥雲,敬仰地俯視著李渤晨讀。李渤日夜攻讀的刻苦精神,感動了神鹿群中的一隻白鹿,為了陪伴李渤讀書,白鹿飛下了雲端,來到他的身邊,成了他形影不離的好夥伴。 黎明,白鹿引頸長鳴,喚醒李渤離開山洞,迎著朝霞讀書。夜晚,山風颼颼,白鹿銜過一件長袍,輕輕給

他披上禦寒。深夜,李渤疲憊地伏案而睡,白鹿隻身奔進深山,銜來山參送到書案之上,給他滋補身體。 有一次,李渤躺在山岩上讀書,漸漸地,他掩著書睡熟了。這時,烏雲滾滾,山雨欲來。白鹿見此情形,立即一聲鳴叫,喚來了五老峰頭的鹿群,這些鹿一起簇擁著李渤,為他擋風遮雨。 李渤醒來之後,發現了被雨水淋濕的白鹿,他一下子就明白過來了,他抱著白鹿,流下了感動的熱淚。從此,他與白鹿之間的感情更加深厚了。 為了讓李渤專心讀書,白鹿還主動承擔起為他購買紙墨筆硯、日常生活用品等事情。只要李渤將錢與所購物品的清單放在袋子裡,掛在鹿角上,白鹿就從洞裡出發,透過森林中的小徑,跑到落星湖畔的小鎮裡,將李渤要買的書、筆墨紙硯等東

西如數購回。每次白鹿到小鎮裡買東西時,鎮上的人們都會好奇地看著它,都誇它是一隻了不起的神鹿。 後來,李渤參加科舉考試,金榜題名,當上了江州刺史。他為了感謝多年來白鹿對自己的照顧,再次到洞中去尋找白鹿,可是白鹿早已騰雲駕霧,返回天庭了。 為了紀念白鹿,李渤就將當年讀書的山洞,改名為白鹿洞,並在此修樓建亭,疏引山泉,種植花木,增設臺榭、宅舍、書院,開創了白鹿洞書院的先河。自此,白鹿洞名重一時,成為四方文人往返之地,人們遊覽美景的一處佳境。 西元八二二年,白居易出任杭州刺史,途經九江,見到了李渤。這是他們在九江唯一的一次會面,兩位詩人倍感親切,思緒萬千。 白居易贈李渤詩兩首,並作注云「元和末,余與李

員外同日黜官,今又相次出為刺史。」其中,白居易在〈贈江州李十使君員外十四韻〉一詩中寫道: 長短才雖異,榮枯事略均。殷勤李員外,不合不相親。

明清學田的變遷

為了解決四大書院 的問題,作者顏瑞均 這樣論述:

摘要 學田是儒學各項經費的總稱,內容包含田土實物租、不動產租金、資本利息收入等。學田在中國歷史上歷經兩階段的發展,第一階段是在宋元時代,此時學田做為儒學主要的經費,但這發展卻在明初嘎然而止,因為明太祖將前代遺留下來的學田收歸地方政府管轄,然後再以提供祭祀孔廟經費為由,向全國儒學撥發學田糧,由於編列預算過多與各地財政狀況不同,導致大多數地方政府無力負擔,最終造成這項政策難以為繼。而明代儒學經費配置,則轉變成由朝廷編列廩糧,供應儒學師、生、吏薪資,並特別儲放於儒學倉,以視儒學經費的獨立性。再者,儒學祭祀與其他事務的費用,在大多數地區則是以人民承役方式解決。 明中葉之後,生員人數早已超

出儒學負荷,這人數壓力造成明初師生同居共學的教育模式瓦解,儒學漸褪去教育功能,其職能轉型為定期舉辦課試,作為生員日後通往科舉、國子監晉升的前置機構,但隨著其相關業務增加,儒學經費是不減反增,也逐漸超出政府編列的預算,而這經費的差額往往轉嫁於生員身上。儒學經費吃緊的現實壓力,促成明代學田再度興起,學田收入被用於作為儒學各項業務的補充經費。再者,每當社會動盪之下,越來越多生員出現難以維生的問題,學田也肩負起賑濟貧生的職能。 明代學田的管理,大多取決於地方儒學,管理人員以生員為主體,各級官員只是監管,朝廷並沒有明顯的統一政策。明清易代之後,清朝以清承明制為號召安定人心,但在第一時間卻未意識到學

田的重要性。直到軍費需求的壓力,對於儒學經費進行大規模裁減,徹底破壞儒學既有的經費結構,朝廷甚至無力再對廩膳生員進行補助,經過地方官員的提醒,朝廷才關注到學田,這項原屬於地方官紳自主性地為儒學與生員提供的補充經費。於是朝廷要求進行全國性的學田普查,將大多數學田劃為額定學田起解,將此學租納入奏銷冊中,並明列於賦役全書的額外部分。額定學租名義上是用於賑濟貧生,但由於儒學經費裁減太超過,導致起解的學租不少是流向填補於儒學各項開支之中,生員實際上獲得的補助甚微,學田也漸失賑濟貧生的功能。當清朝鼓吹書院、義學等新興教育機構建設時,許多地方也是運用額定學租,來做為建置書院、義學的初期資金,並透過聘請優良、

清寒生員作為書院、義學教師,變相地讓學租依舊發揮救濟、獎勵生員的功能。所以明清各式教育機構看似一脈相承,但透過考察學租這項重要經費的配置變化,可以發現這些教育機構內,所挹注的經費比重是有極大差異,而資源配置的轉變,也影響這些機構日後的發展。到了清代,學田實質管理者從生員轉移到地方紳士,面對起解學租的壓力教官無力應付,許多地區教官自願將學租起解權交到地方政府手上。這造成儒學學田的管理方式與書院、義學大同小異,基本模式都是官方監理,自身按章程行事。晚明以降,章程規則越來越細緻,往往包含資產建置、每年收入總額、徵收方式、經費開支細目以及監理方式。直到清末,四川省有學田局的出現,對於各式教育機構的財產

進行統合性管理與經費撥發。 明清學田發展的風潮,起於成化、弘治年間,於嘉靖、隆慶時期日漸普及,到萬曆之後已成為常見的助學手段。地方官紳將設置學田,視為幫助生員達到士貴自立的手段。因此,學田主要功用是在生員求學期間,給予雪中送炭而非錦上添花。即使是科舉成就是眾人所關注的文教指標,也唯有當學租充裕地區,足以在養士、課試、賓興上提供全方面補助,才易見學田在科舉上發揮其成效。而學田是地方公產,有著任何人不得任意侵奪的地位,每當人民遭遇到土地糾紛時,常常以捐田入學的名義,將田骨權讓渡給教育機構,換取官方對於自身財產的保障。使得捐田入學不似單純作興文教,實有現實的考量。

四大書院的網路口碑排行榜

-

#1.中国古代四大书院,你知道几个?中国古代的... - 360doc个人 ...

800年过去,中国古代四大书院依然存在,就是今天所说的嵩阳书院、岳麓书院、应天书院、白鹿洞书院。 嵩阳书院 位于河南省登封市区北2.5公里的嵩山南麓,背 ... 於 www.360doc.com -

#2.宋朝+四大書院 - 阿摩線上測驗

書院始於唐,盛於宋,歷元、明、清皆有之。宋代有天下四大書院之稱,聚徒講學,盛極一時。王應麟玉海以白鹿洞、嶽麓、應天、嵩陽為四大書院。 一、白鹿洞書院:或簡稱白鹿 ... 於 yamol.tw -

#3.中國古代四大書院有哪些- 寫作技巧 - 名言佳句

古代著名的四大書院,為古代朝廷輸送了不少學士人才,以下是小編整理的中國古代四大書院有哪些,歡迎參考閱讀! 中國古代四大書院之嶽麓書院. 於 www.mingyanjiaju.org -

#4.中國古代四大書院的名字中國古代四大書院是哪四個誰為書院之 ...

中國古代四大書院之嶽麓書院. 嶽麓山上,清溪茂林之間,隱存著一座雅緻的千年庭院,青舍密密,屋宇麻麻,大門前懸掛有一副楹聯,上曰“惟楚有才,於斯 ... 於 www.doknow.pub -

#5.小足迹大中国 - Google 圖書結果

太室山下的中岳庙,始建于秦朝,是嵩山道家的象征;太室山南麓的嵩阳书院,是嵩山儒家的象征,是中国古代四大书院之一;少室山中以少林武术闻名于天下的少林寺,是嵩山释家的 ... 於 books.google.com.tw -

#6.四大書院的特點? - 冇問題

中國“四大書院”為“應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山)、嵩陽書院(今河南鄭州登封嵩山)”。 於 maomentei.com -

#7.北宋時期書院興起的原因是什麼,中國古代北宋 ... - 迪克知識網

白鹿洞書院,位於江西省九江市廬山五老峰南麓,是世界文化景觀,享有“中國第一書院”的美譽,被評為“中國四大書院之首”。 4、嵩陽書院. 嵩陽書院位於河南省 ... 於 www.diklearn.com -

#8.中國四大書院,你瞭解嗎? - 雪花新闻

我国“四大书院”为“应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)、嵩阳书院(今河南郑州登封 ... 於 www.xuehua.us -

#9.千年弦歌:书院简史 - Google 圖書結果

这种状况,从太祖朝一直到仁宗景祐年间先后改书院为州府学时才开始改变,到庆历兴学的基本结束。此其一。其二, “四大书院”替代官学数十年之久,扶其影响全国的显赫声势, ... 於 books.google.com.tw -

#10.中国四大书院 - 快懂百科

“四大书院”指应天府书院(今河南商丘睢阳南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)三大书院无争议。 於 www.baike.com -

#11.中国四大书院究竟是指哪四个? - 手机搜狐

我国“四大书院”为“应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)、嵩阳书院(今河南郑州登封嵩山)”。 於 m.sohu.com -

#12.浯江書院|金城景點推薦,僅存的四大書院,朱子遺風造就金門

金門的四大書院分別是(南宋)燕南書院、(元代)金山書院、浯洲書院、(清代)浯江書院。 金門旅遊,金城景點,金門金城,浯江書院,吾江書院. 這個是納涼的好地方 ... 於 www.stay-here.com.tw -

#13.北宋四大書院 - 中文百科知識

北宋四大書院為衡陽石鼓書院、江西廬山白鹿洞書院、湖南長沙嶽麓書院、河南商丘應天書院。南宋時著名的理學家、教育家朱熹受命知南康軍,到白鹿洞書院察看遺址, ... 於 www.easyatm.com.tw -

#14.中國古代四大書院;竟然這些歷史名人都是在這裏畢業的 - M頭條

中國古代四大書院具體指的是: 1應天書院應天書院,即應天府學院,位於今河南省商丘市睢陽區商丘古城遺址南湖畔,現為商丘著名景區創始人為五代後晉 ... 於 mttmp.com -

#15.山西古代四大書院的歷史文化? - 知識答案

中國古代四大書院之嶽麓書院嶽麓山上,清溪茂林之間,隱存著一座雅致的千年庭院,青舍密密,屋宇麻麻,大門前懸掛有一副楹聯,上曰“惟楚有才,於斯為 ... 於 www.ltimp.com -

#16.中国古代四大书院四大书院是指哪四个你都去过吗

书院是中国封建社会特有的一种教育组织,在中国古代教育史上占有重要而又独特的地位,具有举足轻重的影响。在千百年的历史流转中,承载着文明和思想火花的“四大书院”也 ... 於 www.maigoo.com -

#17.金門》金城》熱門景點》朱子祠.四大書院.浯江書院

金門》金城》熱門景點》朱子祠.四大書院.浯江書院今天要帶大家來參觀的是-浯江書院浯江書院為金門地區早期的書院之一,也是四大書院中僅存的一座更 ... 於 marsven.pixnet.net -

#18.中國古代四大書院有哪些- 時尚冬

中國古代四大書院有哪些 · 白鹿洞書院:. 白鹿洞書院位於江西省九江市廬山五老峯南麓,它始建於南唐升元年間(公元940年),是中國首間完備的書院;南唐時 ... 於 www.shishangdong.com -

#19.中國古代四大書院 - 每日要聞

嶽麓書院嶽麓書院位於湖南省長沙市嶽麓山東麓,是中國古代四大書院之一,始建於北宋開寶九年(976年),歷經宋、元、明、清各個朝代, 於 daynews.co -

#20.中國古代四大書院,人才輩出。 - ITW01

中國古代四大書院,一般也稱北宋四大書院,宋代四大書院,是後人對宋代歷史悠久影響廣大或名人輩出,獲世人稱道的書院例舉中國古代書院之應天書院應天 ... 於 itw01.com -

#21.中国四大书院_搜狗百科

国家邮政局1998年在商丘举办了“四大书院”邮票首发仪式,邮票所选书院为“应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院”。由于石鼓书院毁于日军战火,来石鼓书院实地考察的人只 ... 於 baike.sogou.com -

#22.四大書院 - 字典

歷史字典>>歷史事件>> 四大書院四大書院宋代私人講學授徒的四個著名書院。 ... 著名者有湖南衡陽石鼓山的石鼓書院、湖南長沙嶽麓山的嶽麓書院、江西廬山五老峰下的白鹿 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#23.嶽麓書院- 遊客評語- 中國古代四大書院之一 - TripAdvisor

嶽麓書院是中國歷史上赫赫聞名的四大書院之壹,坐落於中國歷史文化名城湖南長沙湘江西岸的嶽麓山腳下,作為世界上最古老的學府之壹,其古代傳統的書院建築至今被完整保存, ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#24.山西古代四大書院的歷史文化? - 小鹿問答

中國古代四大書院之白鹿洞書院唐貞元年間,洛陽人李渤與其兄李涉在此隱居讀書,養一白鹿自娛. 於 deerask.com -

#25.宋朝時期的「四大書院」指的是那四個書院? - 每日頭條

大部分書院都喜歡依山傍水,一來人跡罕至,二來環境清幽,更加適合研究學問。 ... 中國四大書院分別是為:江西廬山白鹿洞書院、湖南長沙嶽麓書院、河南登封 ... 於 kknews.cc -

#26.中國古代四大書院有哪些 - 秀美派- 時尚短髮

中國古代四大書院有哪些 · 白鹿洞書院:. 白鹿洞書院位於江西省九江市廬山五老峰南麓,它始建於南唐升元年間(公元940年),是中國首間完備的書院;南唐時 ... 於 m.xiumeipai.com -

#27.盤點中國古代四大書院,岳麓/白鹿洞/嵩陽/應天 - 酷播亮新聞

中國自古以來就充滿著書香的氣息,早在歷史上的宋代時期就有了四大書院,也難怪在宋代湧現了那麼多的文人弟子,中國的文化又得到了進一步的發展。 於 www.kubonews.com -

#28.盤點宋代的四大書院,除了嶽麓書院你還知道哪個? - 歷史趣聞網

白鹿洞書院與湖南長沙的嶽麓書院、河南商丘的應天書院、河南登封的嵩陽書院,合稱為“中國四大書院”。後又與江西吉安的白鷺洲書院、江西鉛山的鵝湖書院、 ... 於 m.lsqww.com -

#29.宋代著名的四大書院是什麼,宋朝四大書院的應天書院

天下四大書院的**最早是宋馬端臨的《文獻通考》卷四十七,並指出嵩陽後來無聞,之後的歷史學家皆以《文獻通考》為據。也有學者認為最早講到北宋四書院 ... 於 www.njarts.cn -

#30.中國古代四大書院 - 華人百科

應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓山)、嵩陽書院(今河南鄭州登封嵩山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山),合稱中國古代四大書院。 於 www.itsfun.com.tw -

#31.北宋四大著名書院有哪些 - 多學網

北宋四大著名書院有哪些,北宋四大書院是指哪些書院?,1樓匿名使用者中國古代書院之嶽麓書院嶽麓山上,清溪茂林之間,隱存著一座雅緻的千年庭院, ... 於 www.knowmore.cc -

#32.中国古代四大书院是哪四的?四大书院在现在的哪里? - 文史谷 ...

1998年4月29日,国家邮政局在河南商丘举办了“四大书院”邮票首发仪式,邮票所选书院为“应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白 ... 於 www.wenshigu.com -

#33.湖南「嶽麓書院」: 中國最古老的四大書院之一@ 這是我的部落格

到了北宋,書院制度開始進入全盛時期,並出現中國最著名的四大書院,它們是湖南長沙「嶽麓書院」、江西廬山「白鹿洞書院」、河南商丘「應天書院」、河南嵩山「嵩陽書院」。 於 blog.xuite.net -

#34.中國古代的四大書院

北宋大中祥符二年(1009年),宋真宗正式賜額為應天書院;宋仁宗景祐元年(1034年),應天書院改為府學,為應天府書院;慶曆三年(1043年)改為南京(北宋 ... 於 chinahot.org -

#35.四大書院分別是什麼? - 雅瑪知識

四大名亭和四大書院分別是什麼? 安徽滁縣醉翁亭、北京陶然亭、湖南長沙愛晚亭、浙江杭州湖心亭被稱為中國“四大名亭”. 【醉翁亭】坐落在安徽滁州市西南琅琊山麓,是安徽 ... 於 www.yamab2b.com -

#36.嶽麓書院是中國古代四大書院之首?這實力讓人不得不服

華夏文明歷經數千年的滄桑鉅變,. 書院在其中起到了無可替代的作用,它傳承文化,教化後人。 在我國古代書院中,有四大書院比較出名,. 它分別就是:. 於 www.gushiciku.cn -

#37.中大的書院

舊書院:崇基學院、新亞書院、聯合書院、逸夫書院好:歷史較長,規模較大,很多 ... 舊書院全部都有Assembly(每學期3-4次),而有兩間更要FYP。 於 cuhkinfo.blogspot.com -

#38.我國的四大書院是什麼 - 真愛挖礦又旅行

書院是中國傳統文化的產物,起於唐,盛於宋,傳統書院主要以講學研修、藏書出版、接待訪學等為重要功能,歷史上,岳麓、白鹿洞、石鼓、嵩陽等四大書院曾盛名天下。 於 cnvemma.pixnet.net -

#39.古代四大書院造句 - 查查在線詞典

在岳麓山東面山下,為我國古代四大書院之冠。 村內有育英書院,為寧海北鄉古代四大書院之一。 白鹿洞書院創建于公元940年,居中國古代四大書院之首。 創建中國古代四大 ... 於 tw.ichacha.net -

#40.四大書院都有誰? - 日間新聞

宋代中國最著名的有四大書院是:白鹿洞書院(今河南商丘睢陽區商丘古城南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓區嶽麓山)、應天府書院(今江西九江廬山市 ... 於 www.daytime.cool -

#41.四大書院之嶽麓書院

上網估狗了一下,中國四大書院分別是. 嶽麓書院(湖南長沙嶽麓山). 白鹿洞書院(江西廬山). 嵩陽書院(河南登封). 應天書院(河南商丘). 合稱中國古代四大書院. 於 alanjih.pixnet.net -

#42.中国古代四大书院 - 新华字典

岳麓(今湖南长沙岳麓山)书院、白鹿洞(今江西庐山)书院、嵩阳(今河南登封)书院、应天(今河南商丘)书院合称中国古代四大书院。 ... 岳麓山上,清溪茂林之间,隐存着 ... 於 xh.5156edu.com -

#43.[彰化縣]:道東書院~昔日和美地方的講學中心,台灣唯一的二級 ...

影片欣賞:道東書院~昔日彰化和美地方的講學中心,台灣唯一名列二級古蹟的書院 和美道東書院是目前台灣 ... [醫療保健]:恢復四大功能,永遠離開病苦 於 mypaper.pchome.com.tw -

#44.中國敎育史綱 - 第 244 頁 - Google 圖書結果

就書院教育的發展而言,唐末天下再度陷入混亂,歷經五代十國至宋太宗太平興國始復歸 ... 在這段期間出現一種新型的私人教育機構,即是書院。 ... 史稱四大書院或六大書院, ... 於 books.google.com.tw -

#45.宋朝四大書院之一的白鹿書院的前身是什麼? - 極客派

“四大書院”指應天府書院(今河南商丘睢陽南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山)、嵩陽書院(今河南鄭州登封嵩山)( ... 於 www.jipai.cc -

#46.中国古代四大书院是哪四的?四大书院在现在的哪里? - 史客郎

1998年4月29日,国家邮政局在河南商丘举办了“四大书院”邮票首发仪式,邮票所选书院为“应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓 ... 於 www.ak65.com -

#47.中国古代四大书院

四大书院 ,也称作北宋四大书院,或宋代四大书院,一般认为是嵩阳书院、应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院。另一说,石鼓书院取代嵩阳书院。 能佐证这一说法的文献有:. (1) ... 於 m.zwbk.org -

#48.明新書院-南投四大書院百年歷史的古蹟-ming xin shu yuan

明新書院地址: 552南投縣集集鎮東昌巷4號電話: 04-9276 2374 創立於: 1885 年明新書院門票登瀛書院十三目仔窯軍史公園南投四大書院明新書院導覽台灣水資源館維新 ... 於 www.lovefood.cc -

#49.四大書院

北宋初年,江州地方人士開始於白鹿洞建書院(或書堂,學館)。 太平興國二年引學者日多,江州知州周述向朝廷請得國子監印本九經,以供士子學習。鹹平五年,宋真宗命有司 ... 於 163.28.10.78 -

#50.四大書院是指哪四個?

位於商丘的應天府書院和位於登封的嵩陽書院,是中原大地上兩顆耀眼的明星。在北宋文化史上,它們的地位不可撼動。 從人才培養 ... 於 happywincity.com -

#51.中國四大書院是? - 史賜書法字帖

白鹿洞書院 白鹿洞書院,位於江西廬山五老峰南麓的後屏山之陽。書院傍山而建,一簇樓閣庭園盡在參天古木的掩映之中。白鹿洞最初是唐代貞元時,李渤、 ... 於 shici.ltd -

#52.中国古代四大书院分别是哪四大书院- 生活 - 懂得

四大书院 指应天府书院(今河南商丘睢阳南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白鹿洞书院(今江西九江庐山)以及嵩阳书院(今河南郑州登封嵩山)。 中国古代四大 ... 於 m.idongde.com -

#53.中國四大書院 - 中文百科全書

中國四大書院(中國古代四大書院)書院歷史,書院介紹,應天書院,嶽麓書院,白鹿洞書院,嵩陽書院,石鼓書院,版本出處,創建序表,朝廷賜額,名師名徒, 於 www.newton.com.tw -

#54.古代四大書院——古人的讀書聖地- MP頭條

書院 最早始於唐朝的私學,後經五代發展,在北宋時期達於鼎盛。其泛指朝廷收藏、校勘書籍的地方。「院者,垣也。」就是王應麟《玉海》中對書院最初的解釋,簡單通俗來講 ... 於 min.news -

#55.嶽麓書院

嶽麓書院位於中國湖南省長沙市嶽麓區嶽麓山東麓,是中國古代四大書院之一,始建於北宋開寶九年(976年),歷經宋、元、明、清各個朝代,迨及晚清改為湖南高等學堂, ... 於 www.wikiwand.com -

#56.宋代的四大书院都有哪些?书院又是怎么样兴起的

书院的建置,始于五代而初盛于北宋,最著名的有四大书院,即白鹿洞书院、岳麓书院、应天府书院、嵩阳书院。 宋代的四大书院都有哪些?书院又是怎么样 ... 於 m.fanlishi.com -

#57.中国四大书院中位于江西的是_______。 - 自在门秘典

中国四大书院中位于江西的是_______。 逆水寒红尘一问答题器 逆水寒答题器 2018-08-01 11:49:10. 476. 答案:白鹿洞书院. 进入游戏嘟嘟逆水寒答题器,更快更准的答题, ... 於 n.youxidudu.com -

#58.中國古代「四大書院」,是漢族民間教育機構 - 今天頭條

1 嶽麓書院. 嶽麓書院位於湖南省長沙市湘江西岸的嶽麓山東面山下,是中國古代傳統書院建築,屬於中國歷史上著名的四大書院之一。 · 2 白鹿洞書院. 白鹿洞 ... 於 twgreatdaily.com -

#59.書院| 中國古代四大書院,你去過幾個? - 古樹飄香茶會

我國“四大書院”為“應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山)、嵩陽書院(今河南鄭州登封 ... 於 teafragrant.com -

#60.我国古代的“四大书院”都是哪些书院?

中国的四大书院有好几个说法,不过比较普遍的说法分别是岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、应天书院。 一、岳麓书院. 岳麓书院是在北宋年间建立的,在 ... 於 www.sohu.com -

#61.「四大書院」古代的「清華北大」 - 華文縱覽

... 四大名著」「四大名筆」「四大名硯」等。具體到教育機構方面有「四大書院」。這四家書院是,應天書院、白鹿洞書院、嶽麓書院、石鼓書院,在北宋名氣。 於 www.atoomu.com -

#62.中國古代有四大書院,請問具體有哪些 - 優幫助

中國古代有四大書院,請問具體有哪些,1樓淚應天書院今河南商丘睢陽區南湖畔嶽麓書院今湖南長沙嶽麓山嵩陽書院今河南鄭州登封嵩山白鹿洞書院今江西九江 ... 於 www.uhelp.cc -

#63.中國四大書院_百度百科

四大書院 ”指應天府書院(今河南商丘睢陽區商丘古城南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓區嶽麓山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山市廬山)三大書院無爭議。嵩陽書院(今 ... 於 baike.baidu.hk -

#64.书院|中国古代四大书院,人才辈出--相关新闻 - 应天书院

中国古代四大书院,一般也称北宋四大书院,宋代四大书院,是后人对宋代历史悠久、影响广大或名人辈出,获世人称道的书院例举。 中国古代书院之应天书院. 於 www.yingtianshuyuan.com -

#65.中國古代四大書院 - 人人焦點

我國古代有「四大書院」,分別是位於河南商丘古城南湖畔的應天書院、湖南長沙嶽麓山的嶽麓書院、江西九江廬山的白鹿洞書院、河南鄭州登封嵩山的嵩陽書院。這四個書院被 ... 於 ppfocus.com -

#66.60對新人乘白馬花轎完婚盧秀燕:祝大肚成功加倍幸福

盧秀燕說,今天代表市府為60對新人證婚,感謝民政局同仁,因為疫情籌辦婚禮非常不容易,目前疫情趨緩才能順利舉辦,地點選在市定古蹟磺溪書院,是台中市民 ... 於 udn.com -

#67.大葉大學-四肯書院Four-Willing College - Home | Facebook

110-1 四肯書院講座活動- 人物攝影【超實用手機拍照技巧大公開】Portrait Photography活動日期:2021-10-25 - BeClass 線上報名系統Online Registration Form. 人物攝影 X ... 於 www.facebook.com -

#68.中国古代四大书院 - 博雅文化旅游网

嵩阳书院与河南睢阳书院(又名应天书院)、湖南岳麓书院、江西白麓洞书院并称我国四大书院。嵩阳书院环境十分幽美,为读书胜地。书院内建筑布局保持着清代前的风格, ... 於 www.bytravel.cn -

#69.中國古代四大書院是指哪幾座書院? - GetIt01

四大書院 的說法始於唐代,有應天書院、嶽麓書院、白鹿洞書院,嵩陽書院和石鼓書院存在爭議。石鼓書院在日軍侵華戰爭中毀於戰火。1998年,國家郵政局製作「四... 於 www.getit01.com -

#70.厚德介紹 - 清華書院

21世紀是「工業4.0」或「社會5.0」的時代,我們既遭逢人工智能與大數據等新興科技所開拓的嶄新機遇,亦面臨到生態保育、高齡照護、教育變革、社會創新、永續發展的未知 ... 於 rcollege.nthu.edu.tw -

#71.【集集景點】明新書院。百年三級古蹟之南投四大書院 - 妮喃小語

【集集景點】明新書院。百年三級古蹟之南投四大書院 · 明新書院|集集古蹟景點 · 明新書院|涼亭 · 明新書院|正殿 · 明新書院|會議餐室 · 南投集集明新書院. 於 www.niniyeh.com -

#72.江蘇有一座書院,雖然不在中國四大書院之列,卻因對聯揚名天下

書院也是體現傳統文化精髓的地點,中國就有着“四大書院”,分別是河南商丘的天府書院、湖南長沙的嶽麓書院、江西九江的白鹿洞書院以及河南鄭州的嵩陽 ... 於 readmop.com -

#73.【中大書院比較】揀書院有咩標準?5大書院比較準則你要知

4. 需不需要完成FYP? 5. 部分特色活動; 總結. 1. Exchange和Scholarships. 中大書院 ... 於 www.tutorcircle.hk -

#74.中國四大書院- 揚瑞生物教室 - Google Sites

中國古代四大書院,一般也稱北宋四大書院。 最受公認的說法四大書院的說法是:. 湖南長沙的嶽麓書院. 江西廬山的白鹿洞書院. 河南商丘城南的應天書院. 於 sites.google.com -

#75.中国四大书院 - 知乎专栏

中国自宋朝以来就有“四大书院”的说法,但是究竟哪四所书院可以称得上“四大”,则各有各的见解。 普遍认可为应天书院,岳麓书院,嵩阳书院,白鹿洞书院。 应天书院应天 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#76.浯江書院|金城景點推薦,僅存的四大書院,朱子遺風造就金門

浯江書院是金門可是有四大書院之一,也是金門目前僅存的書院,推薦大家金門自由行可以把浯江書院當成第一站,然後一路往中心玩下去,途中就會經過清 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#77.天下書院之首四大書院之嶽麓書院

在中國歷史上,第一個提出「四大書院」說法的是南宋著名詩人、參知政事(宰相)范成大,他把山東徂徠書院、江蘇金山書院、湖南石鼓書院和嶽麓書院並稱為 ... 於 www.epochtimes.com -

#78.我國古代四大書院在何處 - 歷史大講堂

我國古代四大書院在何處,古代四大書院江西廬山白鹿洞書院,湖南長沙嶽麓書院,河南登封嵩陽書院,河南商丘應天書院。1江西廬山白鹿洞書院。 於 www.inhistory.cc -

#79.白鹿洞書院中國四大書院之首! - 趣關注

始建於南唐公元940年是中國首間完備的書院,為中國歷史上唯一的由中央政府於京城之外設立的國學朱熹的雕像,宋代理學家朱熹出任知南康軍,重建書院, ... 於 auzhu.com -

#80.“中國古代四大書院”說法的各種版本 - Siagoo 地理

所有被列入過的書院名單: 湖南長沙的岳麓書院; 江西廬山的白鹿洞書院; 河南商丘縣城南的應天府書院(睢陽書院); 河南嵩山南麓的嵩陽書院; 湖南衡陽的石鼓書院; 金山 ... 於 channelg.siagoo.com -

#81.台中景點 磺溪書院、華麗的閩式建築、古色古香的拍照景點

磺溪書院,臺中市大肚區磺溪里文昌路上,是清代完工至此的白年古蹟,整體建築為閩南二進一院式,既華麗又古色古香,能拍出民國初年那種民風純樸、往事 ... 於 boo2k.com -

#82.古代著名的四大書院分別是哪四個?四大書院是怎麼興起怎麼 ...

說起“四大書院”,其實具體是指哪四個書院一直是存在爭議的。現時的多數學者認為應天府書院、嶽麓書院、白鹿洞書院這三個書院屬於四大書院之列是沒有爭議的,但是第四個 ... 於 www.laoziliao.net -

#83.常识公基积累:中国古代四大书院 - BiliBili

岳麓书院位于湖南省长沙市岳麓山东麓,是中国古代四大书院之一,始建于北宋开宝九年(976年),历经宋、元、明、清各个朝代,迨及晚清(1903年)改为湖南 ... 於 www.bilibili.com -

#84.中國古代四大書院排名及介紹 - 排行榜

四大書院 ,一起來了解一下書院的歷史文化吧!中國四大書院:白鹿洞書院、嵩陽書院、嶽麓書院、應天書院四、應天書院創立人:楊愨創立時間:大中祥符二年著名學者: ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#85.中國四大書院 - 曉茵萬事通

四大書院 ”指應天府書院(今河南商丘睢陽南湖畔)、岳麓書院(今湖南長沙岳麓山)、 白鹿洞書院(今江西九江廬山)三大書院無爭議。 嵩陽書院(今河南鄭州登封嵩山… 於 siaoyin.com -

#86.中國四大書院,你知道幾個 - Zi 字媒體

1998年4月29日,國家郵政局在河南商丘舉辦了「四大書院」郵票首發儀式,郵票所選書院為「應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙 ... 於 zi.media -

#87.宋初四大書院是哪幾個? - 劇多

1、中國古代四大書院是指應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓 ... 2、宋末馬端臨《文獻通考》中《學校考》宋朝四大書院為:應天書院,嶽麓 ... 於 www.juduo.cc -

#88.四大书院 - 中国孔子网

四大书院 ... 宋代四所著名的书院。说法不一。王应麟的《玉海》以白鹿洞、岳麓、应天府、嵩阳为“宋朝四书院”,吕祖谦的《鹿洞书院记》及王圻的《续文献通考》 ... 於 www.chinakongzi.org -

#89.中国古代四大书院是哪四的?四大书院在现在的哪里? - 趣历史

1998年4月29日,国家邮政局在河南商丘举办了“四大书院”邮票首发仪式,邮票所选书院为“应天书院(今河南商丘睢阳区南湖畔)、岳麓书院(今湖南长沙岳麓山)、白 ... 於 www.qulishi.com -

#90.中國古代四大書院之首—應天書院:宋朝興學始於此 - 安安歷史網

中國古代四大書院之首—應天書院:宋朝興學始於此分享:要說商丘古城,估計很多人都不知道,畢竟商丘只是一個不知名的四線小城,但就是這樣一個四線小 ... 於 www.aalsw.com -

#91.清末廣東四大書院的研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

研究生: 張淑雅. 研究生(外文):, Zhang, Shu-Ya. 論文名稱: 清末廣東四大書院的研究. 指導教授: 陳捷先 · 陳捷先引用關係. 指導教授(外文):, Chen, Jie-Xian. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#92.四大書院- 國家公園網- GJGY.COM

中國四大書院是:. 湖南長沙岳麓書院 · 江西廬山白鹿洞書院 · 河南嵩山嵩陽書院 · 河南商丘應天書院. 中國國家郵政局于1998年4月29日發行志號為1998-10的《古代書院》 ... 於 www.gjgy.com -

#93.我國古代的四大書院是指哪四個?拜託了各位謝謝

中國四大書院即應天書院(今河南商丘睢陽區南湖畔)、嶽麓書院(今湖南長沙嶽麓山)、嵩陽書院(今河南鄭州登封嵩山)、白鹿洞書院(今江西九江廬山) ... 於 www.doyouknow.wiki -

#94.中國古代四大書院,人才輩出

中國古代四大書院,人才輩出 · 應天書院 · 嶽麓書院 · 嵩陽書院 · 白鹿洞書院. 於 www.soundofhope.org -

#95.中国古代四大书院之一的“南京国子监” - 荔枝新闻

第25个“世界读书日”,带你解读中国古代“四大书院”建筑。 荔枝网新闻频道,即时为您播报最新、最全、最热的新闻资讯,涵盖江苏、国内、国际、社会等 ... 於 news.jstv.com