結婚20週年感言的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳子良,陳海思鐸寫的 兩個爸爸 和이재철的 最重要的事:初信造就10堂課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站结婚20周年纪念日感言五篇范文 - 写写帮文库也說明:结婚20周年 纪念日感言五篇范文 · 1、丘比特的一支箭,让心相连;月老的一根线,让手相牵。 · 2、见到你不想你,想你又见不到! · 3、不需要太多,只要你抛开 ...

這兩本書分別來自遠流 和校園書房所出版 。

國立臺灣師範大學 台灣語文學系 林淑慧所指導 葉衽榤的 戒嚴時代的自由場域--臺灣黨外雜誌的自由論述 (2015),提出結婚20週年感言關鍵因素是什麼,來自於自由論述、在野黨、選舉、言論、女權。

而第二篇論文中國文化大學 史學研究所 尹章義所指導 賴盟騏的 彰化縣政治菁英之研究(1945-2007) (2008),提出因為有 政治菁英、派系、地方派系、彰化的重點而找出了 結婚20週年感言的解答。

最後網站20週年感言 - anchen1219的部落格則補充:20週年感言 恩仔2012/1/20 當有人問我:你的結婚紀念日是哪天?我的回答都是「忘記了」!因為從來也沒慶祝過結婚紀念日,更不用說收過結婚紀念日禮物了!但是今年是20 ...

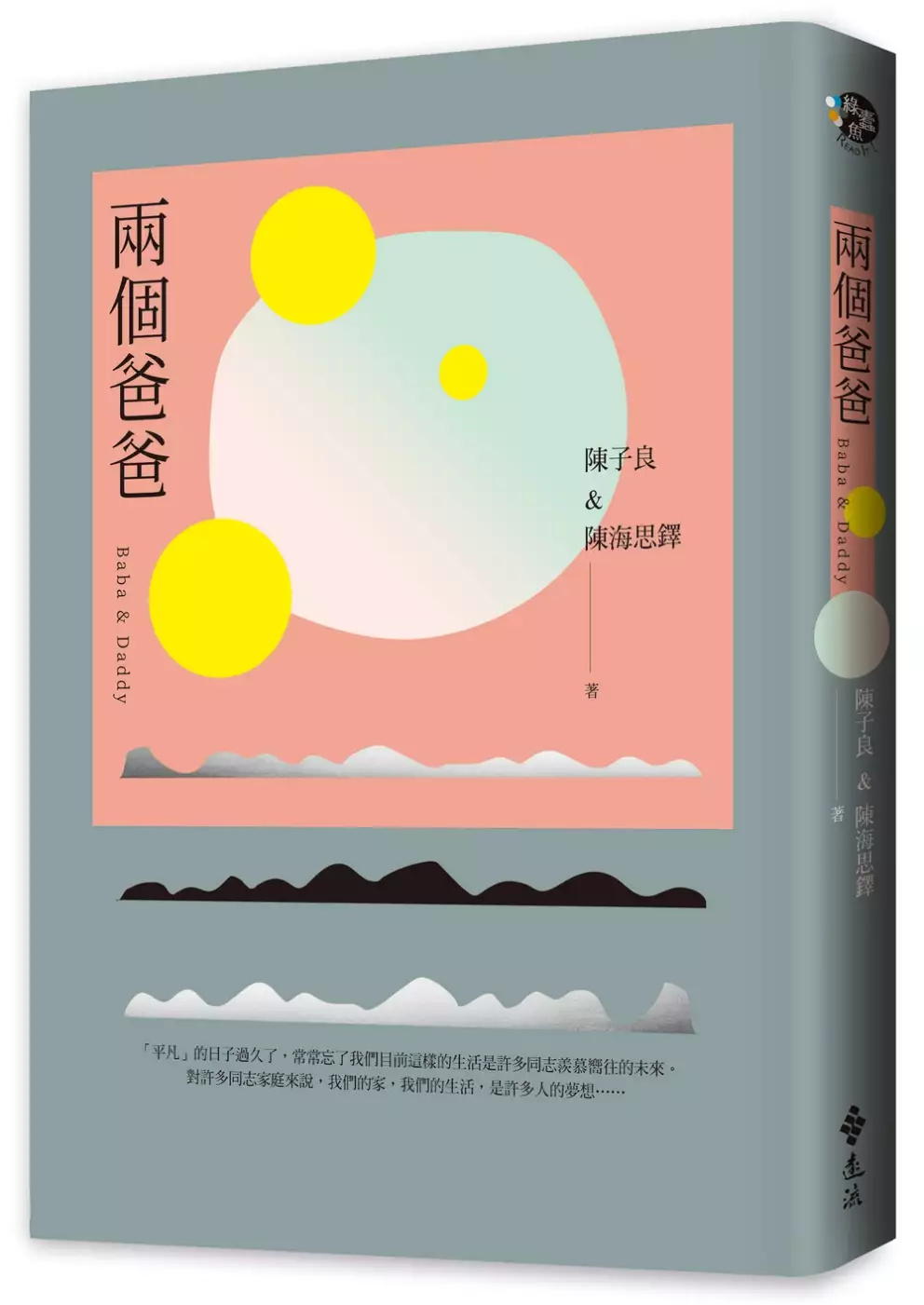

兩個爸爸

為了解決結婚20週年感言 的問題,作者陳子良,陳海思鐸 這樣論述:

「平凡」的日子過久了, 常常忘了我們目前這樣的生活是許多同志羨慕嚮往的未來。 對許多同志家庭來說,我們的家,我們的生活, 是許多人的夢想…… 從非法婚禮、養育孩子到合法婚姻, 台灣第一對出櫃的同志爸爸最赤裸的的心路告白。 ◆愛,不分性別!一個跨國同志家庭的愛情、婚姻與夢想的生命故事 出生在台灣的陳子良,礙於傳統價值觀的羈絆,一度自我否定,拚命壓抑自己的性向,成長過程中經歷不少家暴和歧視,最後遠渡重洋,在美國邂逅了同性伴侶思鐸,走出陰影。他們的故事證明了人的普世價值,無關乎性別,而在於愛。 ◆多元文化、性別平等教育的最佳典範

1997年,美國尚無任何一州通過同婚法案,兩人舉辦儀式性的非法婚禮。2012年,兩人在紐約正式登記,終於有了法律名分。全書見證了同志運動的發展歷程,傳遞多元文化、多元族群的融合,以及愛與尊重、社會公平與正義的價值。 ◆同志家庭的親子教養課題 2003年,陳子良與思鐸努力許久終於迎來台美混血的兒子愷樂。在愷樂的成長過程中,子良和思鐸竭心盡力,給予孩子健全的身心發展,堅定傳達多元文化的價值觀念。愷樂青春期時,也公開出櫃。作者兼具同志與同志孩子爸爸雙重身分,側寫了「二代同志」&混血孩子的自我認同與成長故事。 ◆國際視野的借鏡與展望 即使是擁有多元族群

的美國,許多地方、不同人士對於同志和性別,仍然充滿偏見與歧視。透過子良與思鐸的故事,探看美國的性平政策、性平法令、性平教育、代理孕母議題。 教育界/文學界/諮商界/性平團體 感動推薦(依姓名筆劃排序) 尤美女(人權律師、前立法委員) 王大維(國立屏東大學教育心理與輔導系助理教授兼社區諮商中心主任) 呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 周志建(資深心理師、故事療癒作家) 祁家威(同志平權運動者) 紀大偉(國立政治大學台灣文學研究所副教授、《同志文學史》作者) 徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 張歆祐

(國立空中大學生活科學系助理教授兼任健康家庭研究中心主任) 畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 許佑生(作家) 郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授) 劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長) 謝文宜(實踐大學家庭研究與兒童發展學系教授) 羅毓嘉(詩人) 對同志而言,透過作者一路走來的寶貴經驗,足以成為新手同志家庭的葵花寶典。──尤美女(人權律師、前立法委員) 《

兩個爸爸》這本書充滿了血淚及喜悅的故事……關心性平、同志或親職議題的讀者也能從中獲益。──王大維(國立屏東大學教心系助理教授兼社區諮商中心主任) 希望透過《兩個爸爸》這本書的出版,讓社會和國家都能體會到許多同志朋友成家與育兒的辛苦,進而開創更友善的台灣社會。──呂欣潔(彩虹平權大平台協會執行長) 子良的故事很精彩,會讓你忍不住一直往下看……這本書會讓你對同志有更慈悲、更多元的理解。──周志建(資深心理師、故事療癒作家) 人的一生真是充滿著「一定」和「不一定」……這本書就是「一定」要買,但「不一定」要急著馬上看完。──祁家威(同志平權運動者)

他們的生命史證明……同志未必是社會的局外人,反而可能參與社會網絡的編織,為社會增加豐富複雜滋味。──紀大偉(《同志文學史》作者,政治大學台灣文學研究所副教授) 《兩個爸爸》所觸及的議題非常豐富……如何在多元的世界中打開我們的視野與同理能力,這本同志家庭自傳將是我們最好的教材。──徐志雲(精神科醫師、台灣同志諮詢熱線協會理事長) 這本書不只是關於同志,任何欣賞多元差異、相信公平正義的人,都能藉以思索理念如何從口號提升為日常的實踐。──畢恆達(國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 這本書,甚至超越同志範疇,觸及了普世主題──愛與人性的奮鬥和

勇氣,讀來動容。──許佑生(作家) 一般的社會大眾也需要看到這樣成功的同志家庭,才能拓展視野,減少歧見……這才是更豐富的人生百態。──郭媽媽(同志父母愛心協會召集人) 《兩個爸爸》是動人心弦、發人深省的一部生命史詩……當多元文化、尊重差異已是耳熟能詳的教育理念,學校教育工作者又如何實踐力行、以身作則?──楊巧玲(高雄師範大學教育學系教授兼教育學院院長) 他們的個人經驗具體呈現了社會體制與法律制度的壓迫與對抗的過程,相信不管是哪一種身分的讀者,都能在書中讀到滿滿的愛與堅毅。──趙淑珠(彰化師範大學輔導與諮商學系婚姻與家族治療碩士班教授)

陳子良和陳海思鐸以這本《兩個爸爸》承先啟後……帶著我們看見同志家庭最真實的悲歡與成長。──劉育豪(高雄市港和國小教師、高雄市性別公民行動協會理事長)

戒嚴時代的自由場域--臺灣黨外雜誌的自由論述

為了解決結婚20週年感言 的問題,作者葉衽榤 這樣論述:

本研究以戒嚴時期的黨外雜誌為範圍,嘗試觀察其自由論述之形成與類型,以及當中刊載現代詩之發展情況。本文主要運用的研究方法為場域概念,同時蒐集、統整與製作黨外雜誌自由論述與現代詩文本之表格,並展開主題與脈絡之研究。黨外雜誌為戒嚴時代較為自由之場域,同時也蘊藏豐富的自由思潮政論雜文。另一方面,黨外雜誌也開闢不少現代詩發表空間。黨外雜誌的自由論述文章與現代詩都帶有與時俱進的色彩。學界對黨外雜誌的研究目前聚焦在對民主進展的作用。本研究則從具代表性的黨外雜誌中,具體匯整出自由論述文章,以自由論述的方向為切入點,分析黨外雜誌有關自由議題的文章。學界對戰後現代詩的研究,鮮少以黨外雜誌所刊載之作品為研究素

材,故以處理黨外雜誌自由論述文章為主,亦彙整刊登於黨外雜誌的現代詩文本。這些刊載於黨外雜誌的現代詩,有異於當時國家政策之外的刊物,體現出不同於反共、戰鬥、愛國文學的風貌。於此背景下,本文關注自由論述的訴求及其轉向,同時探討黨外雜誌現代詩的發展概況。

最重要的事:初信造就10堂課

為了解決結婚20週年感言 的問題,作者이재철 這樣論述:

在世上,我們有許多與人「相遇」的機會與經驗, 然而生命中最重要的事,卻是「與耶穌相遇」。 貓島佈道,回程遇上暴風雨,當時身為神學生的李在哲和同學,身處枯葉般漂流的小船,卻能大聲唱詩讚美。在傳福音現場中,我們如何能經歷「主常與我們同在」的事實? 一九三八年,伊藤英一牧師經歷上帝奇妙預備四十九圓,順利去到中國宣教。寫作《乞丐耶穌》的李天佑牧師,九死一生被乞丐救活。他們這些牧人如何經歷「在禱告中神信實的供應」?如何去服事「這世上只有藉著你,才能恢復生命的人」? 李在哲牧師寫作本書,透過感動又挑戰人心的故事、簡明扼要的邏輯、詳細清晰的說明,幫助我們建造信仰生

命,扎穩屬靈根基。單看目錄〈所謂認識神/我是誰?人是誰?/耶穌,祂是誰?/聖靈,祂是誰?/何謂聖經?/什麼是禱告?/什麼是教會?/什麼是崇拜?/基督徒與教會生活/基督徒的家庭生活〉,就知本書教導非常全面,顧及信仰的每個重要層面;它是以聖經為基礎而出發,可以說是十分整全的聖經觀。 本書幫助基督徒,在面對信仰中許多重要的課題時,能夠有清楚明確的答案,讓我們對主耶穌的認識,不致流於表面和膚淺。這本書的對象,不只是針對初信者、慕道友,更是寫給決定與耶穌基督同行、同樂的所有人。 牧者推薦 江回得(浸信會懷恩堂牧師) 蔡筱楓(前東京國際教會師母) 松慕強(iM行動教會牧師) 李易

松(新竹勝利堂牧師) 錢玉舜(以琳基督徒中心石牌教會牧師) 鍾興政(台北信友堂牧師)

彰化縣政治菁英之研究(1945-2007)

為了解決結婚20週年感言 的問題,作者賴盟騏 這樣論述:

日治時期中部之政經中心漸由彰化市轉移至台中,1950年行政區域的變革使彰化市由省轄市改為縣轄市,彰化縣隨著政治區劃的變遷而日趨沒落。本文以彰化縣的政治菁英為主軸,探究其在戰後社會政治變遷中,結構與功能的變遷。以「政治菁英與政權轉移」、「新政治菁英的塑造」、「政治菁英與地方政治」等三個重要內容為研究架構,加以探討分析。全文除緒論與結論外另分四章:第二章〈戰後彰化人口與產業結構的變遷〉,說明彰化的環境資源,人口、產業結構的變遷。第三章〈政治菁英與政權轉移〉,簡述清領時期與日治時期彰化的政治菁英;析論戰後初期彰化政治菁英之肆應與變動,並論及「二二八」事件於彰化的情形與影響。第四章〈新政治菁英的塑造

〉,檢討1949後新政治菁英的形成與流動,政治菁英的角色與成分分析及新舊政治菁英的遞嬗關係。第五章〈政治菁英與地方政治〉,追溯彰化地方派系的歷史背景,分析政治菁英在地方派系的形成與發展中所扮演的角色,政黨輪替與派系政治與政治菁英的迎拒分合。探討彰化的政治生態、府會關係,領導階層如何在政治理想與實質利益的衝突下取得平衡,盡其社會責任。

結婚20週年感言的網路口碑排行榜

-

#1.結婚20週年是什麼婚 - Tringt

以下細數10對甜蜜放閃明星的結婚週年感言,由結婚1週年紙婚到20週年瓷婚都有齊,看看不同婚齡的藝人,會如何放閃。 活動期間:6/7 ~ 7/20. 加碼72 堂課給您! 於 www.trinhtgoc.co -

#2.结婚二十周年简短感言精选 - 查查吧

结婚二十周年 简短感言精选,都说婚姻不易,但结婚能到20年真的事实属难得,而作为相伴20年的老夫老妻,在结婚20周年的这个日子里,非常值得为对方说出 ... 於 www.chachaba.com -

#3.结婚20周年纪念日感言五篇范文 - 写写帮文库

结婚20周年 纪念日感言五篇范文 · 1、丘比特的一支箭,让心相连;月老的一根线,让手相牵。 · 2、见到你不想你,想你又见不到! · 3、不需要太多,只要你抛开 ... 於 www.xiexiebang.com -

#4.20週年感言 - anchen1219的部落格

20週年感言 恩仔2012/1/20 當有人問我:你的結婚紀念日是哪天?我的回答都是「忘記了」!因為從來也沒慶祝過結婚紀念日,更不用說收過結婚紀念日禮物了!但是今年是20 ... 於 anchen1219.pixnet.net -

#5.日皇太子結婚20週年感幸福- 國際- 中央社

日本皇太子德仁與雅子結婚滿20週年發表書面感言表示,獲得許多人的協助渡過20婚姻,感到很幸福。文中也提及雅子養病9年多,走過艱辛路, ... 於 www.chinatimes.com -

#6.結婚20年是什麼婚?結婚20周年意味著什麼?怎麼慶祝? - 人人焦點

在中國,結婚20年被稱爲瓷婚,代表婚姻如陶瓷一般,雖然好看精緻,但容易破碎, ... 結婚二十周年的感言句子:1、歲月催人老,人生漫漫長路有你相伴是較幸福的事,不管 ... 於 ppfocus.com -

#7.结婚二十周年感言图片_万图壁纸网

结婚二十周年感言 图片 · 结婚二十二周年纪念日感言 · 结婚22年纪念日感言,我们一起走过的艰辛岁月 · 结婚十周年感言 · 结婚二十年感言结婚二十年应该如何庆祝 · 关于结婚二十 ... 於 wantubizhi.com -

#8.20週年結婚紀念日是什麼婚

20週年結婚 紀念日是什麼婚簡述:20週年結婚紀念日是瓷婚。瓷器要經過採土、練泥、施釉、燒窯 ... 20年結婚紀念日感言:. 1、看到周圍的每一個角落,都 ... 於 shdqb.com -

#9.结婚十二周年感言一句【精华篇】

牵手此生不够,相约来生依旧。在咱们结婚四周年的美好时刻,这是我对你的最真承诺。 20、在一年的每个日子, ... 於 www.gxscse.com -

#10.結婚1周年紀念日感言說不出的溫暖 - 壹讀

兩個人的生活,就是這樣子吧。這是天做地造的婚姻,我在心底默默祈禱下一個美滿幸福的一、十年、二十年... 於 read01.com -

#11.20週年結婚紀念– 紀念歌詞– Czechf

20 週年結婚紀念【感言】結婚二十週年感言– RIMBT. 結婚一週年,是什麼婚?「紙婚」 第一年之所以被稱為「紙婚」,就像是英文裡說的「Paper wedding」,有種兩人的感情 ... 於 www.czechfpost.co -

#12.20 周年結婚紀念 - Daylilies

結婚二十周年 紀念日感言2015-01-29 16:52:24 有用(1086) 20年相扶相攜一路走來有太多的回憶。 ... 一、20年結婚紀念日是什么婚結婚二十周年紀念日是瓷婚,因為瓷器很 ... 於 www.daylilies.me -

#13.結婚週年感言 - Ltpim

我們結婚,人生10年寒窗可成材,即使兩鬢都蒼蒼,愛就在結婚紀念日感言-結婚紀念日感言古文-結婚周年感言-Wed114 結婚網已經被分享了1317次結婚二十周年紀念日感言範文 ... 於 www.crediasurement.co -

#14.自己给自己祝福结婚20年纪念日 - 趣祝福

本栏目为大家提供自己给自己祝福结婚20年纪念日,2022自己给自己祝福结婚20年纪念日, ... [结婚纪念日六年祝福语]六年结婚纪念日感言 · 结婚一周年纪念日祝福语大全 ... 於 www.zf133.com -

#15.結婚兩週年簡短感言結婚兩週年簡短感言分享經驗 - 時髦館

結婚 兩週年簡短感言結婚兩週年簡短感言分享欣賞:1、親愛的,我要讓你成為全世界第二幸福的人!為什麼呢?因為與你結婚,我就成了世界上最幸福的 ... 於 shimaoguan.com -

#16.紀念結婚十週年浪漫祝福語 - 果果勵志網

20 、一張小小的卡片,有如此多的牽掛,只因它承載歌載滿滿的祝福。 21、幸福就是有一個人陪你無聊,難得的是你們兩個都不覺得無聊。 22、牽你手,跟著 ... 於 m.gglzw.com -

#17.結婚二十周年祝福語 - 白雲飄飄網

結婚二十周年 祝福語 · 1、親愛的婆娘;今天是我們結婚十周年紀念日! · 2、牽着友愛的新婚留住芳香的記憶,我為青春開心牽你的手,我為和諧共同漫步,愛的浪漫同步旅途,笑意 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#18.结婚二十周年感言结婚纪念日心情说说 - 爱华网

我能想到最浪漫的事,就是和你一起慢慢变老…… 结婚二十周年感言结婚纪念日心情说说 最近颈椎一直很痛,很痛,上电脑尤甚。但是,今天是个特别的日子,心里翻腾着,总想 ... 於 www.aihuau.com -

#19.七周年结婚纪念日感言短语_婚姻祝福 - 好句摘抄

七周年结婚纪念日感言短语第1张 ... 20、回望走过的年,平淡中蕴涵着相互的爱意,争吵中包含着相互的改变,忙碌中充满了生活的乐趣,烦恼中也孕育出 ... 於 www.cqxqz.com -

#20.幸福浪漫結婚祝福語(中英日文對照),婚禮祝賀用的英文句子 ...

Memorial Wedding 婚禮紀念A Wedding Wish 結婚祝福Happy Ever After 幸福到永遠Love ... 祝結婚週年快樂,願今後年年如願以償。 ... 結婚20周年おめでとう! 於 www.msaglass.com -

#21.執子之手,與子偕老

在我們結婚屆滿二十週年的前夕,千言萬語難以表達我心中的澎湃之情;年輕時斤斤計較自己在婚姻裡的 ... 淑玲寫于結婚20週年紀念 ... 明智回應淑玲結婚二十週年紀念感言. 於 neptuner.666forum.com -

#22.陳佩琪看王力宏婚變讚「蕾神」這點做得很恰當

2021-12-20 即時總覽, 生活焦點, 首頁焦點 ... 陳佩琪表示自己結婚30年,也是三個小孩的媽媽,看到這次的事件她也有話想說,陳佩琪表示,女性婚後繼續 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#23.结婚20周年感言

引导语:感言指对某些事或人产生发出的想法,并表达出来。下面是小编为你带来的结婚20周年感言,希望对你有所帮助。 今天是我们结婚二十周年纪念日, ... 於 m.cnrencai.com -

#24.一晃結婚20年感言- 星女圈

一晃結婚20年感言解說:一晃結婚20年感言,我們大家都說愛情是婚姻的墳墓, ... 有你而充滿歡樂和精彩,在這特別的日子,祝你結婚二十週年紀念日快樂,我愛你到永遠。 於 m.xingnvquan.com -

#25.#結婚20週年快樂 - Jelajah - Facebook

今年對教師節特別有感觸,也很榮幸受邀錄了一分鐘左右的教師節感言在警廣花蓮台播出,不知不覺的也跟教育沾上了邊,從最早的花蓮縣農會各農會地方特色食材創意料理巡迴 ... 於 ms-my.facebook.com -

#26.台南耶誕演唱會5萬歌迷同歡黃偉哲獻上韓國偶像車銀優特錄影片

月薪73K不夠用!台北男「不敢結婚生子」 網見開銷全懂了 ... 就職市長7週年鄭文燦PO感言:帶領桃園成為台灣亮點. 2021年12月25日20:44 ... 於 www.ettoday.net -

#27.結婚二十周年祝福語 - 勵志人生網

結婚二十周年 祝福語. 1、總想擁有你的一切,或許我是為你而也生。也許我也是為了你而死! 2、希望你能一輩子寵我,祝你一輩子找不到除我之外的與我同性的人。 於 www.zeelive.com.tw -

#28.结婚二十年感言一句话_优文网 - 读后感大全

二十周年结婚 纪念感言最暖人心的情话二十年长不长,但说短也不短,毕竟已经过了人生的一小半,那么二十周年结婚纪念感言应该怎样表达呢? 於 www.u522.com -

#29.結婚十週年紀念日送給老婆的祝福語 - 櫻桃知識

關於給老婆結婚紀念日祝福語例句如下: ... 有了家的暖和,感謝你在這段艱苦的時光裡對我不離不棄的陪同。5週年快樂! ... 十一年結婚紀念日感言短語. 於 www.cherryknow.com -

#30.結婚20週年感言致辭知識大全- 演講稿知識百科- 才華齋

結婚20週年感言 致辭說明:愛情婚姻其實都是彼此的佔有,這些都是夫妻之間最“自私”的愛。更別說那些想對愛人說卻藏在心裡的耳邊情話。那麼,結婚20週年感言說什麼好呢? 於 caihuazhai.com -

#31.鑽石婚是幾年呢?世界各國結婚周年的名稱 Vividventure亞帝芬 ...

婚後的每一年幾乎都有一個對應叫法,比如結婚30週年是珍珠婚,結婚35年是珊瑚婚,結婚60年是鑽石 ... 20週年--瓷婚(如瓷器般美麗但需要小心呵護); 於 www.vividventure.com -

#32.結婚紀念日感言20週年感言 - Rkdof

20週年感言 @ anchen1219的部落格:: 痞客邦 · 結婚紀念感言–孩子抱歉@ 紫蝶的私人小舖:: 隨意窩Xuite日誌 · 感慨!十億富豪六年結婚紀念日只有2張照片,卡戴珊侃爺缺錢了? 於 www.nfsfashin.co -

#33.結婚週年紀念日感言非常感人的結婚紀念感言 - 第一問答網

結婚週年 紀念日感言非常感人的結婚紀念感言,1樓曉歌love嵩1沒有你的城市, ... 20、一葉遮目,可以不見森林,如果有了片碧綠的葉子,我就不要森林,我 ... 於 www.stdans.com -

#34.獻給我親愛的老婆【Hallmark-卡片週年感言】 - 博客來

為您翻譯內文:在我們的結婚週年獻給我親愛的老婆妳是我快樂的泉源感謝我們共同擁有的一切 產品內容物與規格說明/保固資訊:尺寸(cm):長15.8x寬22.8設計國:英國主 ... 於 www.books.com.tw -

#35.相識十年紀念日感言

紀念相識十周年感言. 紀念相識十周年感言十年前,你我相識,在十個豔陽高照到夏日 ... 十周年結婚紀念日感言. 53、我想說的是我和老公結婚十年了,中學戀人,認識二十年 ... 於 www.ginafitz.com -

#36.結婚紀念日感言短語 - 每日頭條

發表一條愛意滿滿的說說也是很有必要的,下面就來看看結婚五周年一句話感言。 結婚20年是什麼婚應該怎麼慶祝 · 2017-02-27. 於 kknews.cc -

#37.20周年什么婚结婚二十周年浪漫心情短语 - 婚芭莎

今天小编会告诉你什么叫结婚20周年。 ... 结婚20周年,也称为“瓷婚”,为什么会被称为是瓷婚呢,因为瓷器精美别致,而且相当的珍贵。 ... 二、周年纪念日感言. 於 www.jiehun.com.cn -

#38.结婚纪念日的祝福语英文怎么写 - 知识

1、英国人,对结婚纪念日也比较重视,并对不同的结婚周年纪念日赋予了不同的名称。 ... 搪瓷婚(结婚二十周年) Silver wedding 银婚(结婚二十五周年)第一大典Pearl ... 於 www.xiaozhishi.net -

#39.结婚纪念日感言古文 - 婚纱摄影

1.新婚一周年,幸福甜蜜。 2.没想到这么快就迎来了宝贝。 3.这是我们爱的结晶,一周年快乐。 4. 於 www.wed114.cn -

#40.结婚二十周年纪念日说说,甜蜜的爱情感言 - 句子魔

结婚二十周年 是一场瓷器婚礼。在值得庆祝的这一天,我为大家编写了很多演讲,在让大家传播快乐的同时,他们也可以收获祝福。 1.想着你是一种品味, ... 於 www.juzimo.com -

#41.找結婚周年相關社群貼文資訊

2021年8月12日· 缺少字詞: gl= tw结婚二十周年纪念日感言范文- 中国婚博会官网结婚二十周年纪念日感言的意思就是说情侣在结婚二十年纪念日这天,可以给自己或者给 . 於 jobtagtw.com -

#42.結婚20周年紀念日感言二十年風雨同舟相濡以沫 - 婚紗

按西方的說法,結婚二十周年是瓷婚China Wedding。瓷婚一方面說明它具有瓷的珍貴,是經過1200度的高溫烘烤才能制成,正如婚姻是經過二十年 ... 於 www.weddinghy2.com.tw -

#43.结婚10周年感言结婚纪念日简单一句话 - 畅聊明星八卦那些事

二十 年中有无限的感动,借用本文,就能制造浪漫感动对方,是短暂的。因此,1.,助你表达出最温暖的感触。1、幸福,蓄积一怀的感念,载满一路艰辛,结婚 ... 於 www.mxdtw.com -

#44.緣中註定的幸福~~28周年結婚紀念日

... 在"我願意"中互許終身。 在畢業的第一年末相識, 於畢業第三年初結婚, 當時的我未滿22歲, 懵懵. ... Jan 04. 2008 20:59. 緣中註定的幸福~~28周年結婚紀念日 ... 於 su327396.pixnet.net -

#45.不同年份結婚週年感言參考|細數10對甜蜜放閃 ... - LINE TODAY

不同年份結婚週年感言參考|細數10對甜蜜放閃明星的結婚週年感言|由紙婚到瓷婚愛足20年! Cosmopolitan HK 發布於02月16日19:21 • Cosmopolitan.com.hk. 於 today.line.me -

#46.结婚纪念日•各种感言任你借鉴……_爱情 - 手机搜狐网

感言 |结婚纪念日•各种感言任你借鉴…… · 1 、我的日子因你而璀璨、我的心因你而辽阔、我的感情因你而充实、我的生命因你而美满,我的一切一切都因你的存在而 ... 於 www.sohu.com -

#47.结婚二十周年祝福语 | 健康跟著走

結婚20週年 賀詞- 结婚20年是什么婚,二十周年:搪瓷婚、磁婚。20年、30...结婚20周年是什么婚,我们已经不再斤斤计较,纯洁无瑕的情感,让我... 於 info.todohealth.com -

#48.结婚十周年祝福语范文20篇(全文)

结婚二十周年 祝福语. 1、亲爱的婆娘;今天是我们结婚十周年纪念日!和你为人生伴侣,我很幸福,父母儿女也很幸福,我会珍惜你一生,我爱你,我能想到最浪漫的事,就是 ... 於 www.wenmi.com -

#49.20周年結婚記念日!瓷婚,萬般感恩 - 大女孩的花間情事

西洋人的說法,結婚20年為瓷婚. 意謂夫妻感情的加深,就像是瓷器一樣越久越珍貴. 現在想想也不是沒有道理. 20年說長不長,說短也不短. 於 ajs0414.pixnet.net -

#50.結婚週年紀念日感言- 陽光勵志網

結婚週年 紀念日感言解說:1、丘位元的一支箭,讓心相連;月老的一根線, ... 20、結婚十週年紀念日,居然一天沒見到老公,11已經過去,心中增加許多 ... 於 m.yglzw.com -

#51.結婚20週年日雅子妃病好轉 - 自由時報

今天(9日)是日本皇太子德仁和太子妃雅子結婚20周年紀念,兩人透過宮內廳發表感言,同時也不忘關心災區民眾。另外,皇室醫療團隊也宣布雅子妃病情 ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.瓷婚感言結婚20周年感言大全 - 青青草网站

瓷婚感言结婚20周年感言大全,风雨同舟二十载,生活的酸甜苦辣早已尝尽。在瓷婚年头的来临时刻,是时候发表下自己的心路历程,梳理下自己20年的婚姻时光 ... 於 www.oemake.com -

#53.结婚二十周年纪念日说说,甜蜜的爱情感言 - 第一句子网

结婚二十周年 为瓷婚,在这值得庆祝纪念的日子里,小编为大家整理了很多说说,让大家传播幸福的同时,也可以收获祝福。 於 www.diyijuzi.com -

#54.【紀念日】結婚十週年!錫婚的感想回顧+整理不同年數的結婚 ...

轉眼之間,居然葛瑞絲和綾爸結婚滿十年了! 也就是大家俗稱的「錫婚」。 ... 期待還有啥感性的感言嗎? ... 結婚20年:瓷婚(China wedding). 於 jackla39.pixnet.net -

#55.結婚20周年是什么婚【婚禮紀】 - Guvxn

結婚20周年 又被稱作“瓷婚”,此時的婚姻兼具著珍貴與易碎的特點,因此用瓷器來比喻此時的婚姻是再適合不過的了。 ... 【感言】 結婚20周年 感言– 生活空間站 ... 於 www.maitriseconcpt.co -

#56.「結婚週年感言英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

Tomorrow is our 20th wedding anniversary. 明天是我们结婚20周年的纪念日。 It's our golden wedding anniversary today! , 结婚纪念日是一个值得庆祝的好日子,因此 ... 於 1applehealth.com -

#57.20 周年結婚溫碧霞與富商結婚20周年 - IJQQ

溫碧霞與富商結婚20周年婚姻曾經歷亮紅風雨過後更懂珍惜|香… 10月1日是國慶日,中秋節,同時亦是溫碧霞(Irene)與富商何祖光結婚20周年紀念日。 於 www.sunterramketing.co -

#58.結婚20週年紀念感言@ Melody the one who always cares!

201103250001結婚20週年紀念感言 · 已於上個月逕自上網預訂伯斯市中心的 · MAUD豪華客房(含隔天早餐)一晚老公對這種安排似乎欣然接受. 於 blog.xuite.net -

#59.結婚二十週年紀念日 - 我們母女倆的交換日記

離家八天之後他回來了、剛好是結婚二十週年紀念日,這一天開心的有點不真實。 早上送小孩出門上學的時候,看見 ... 在中午的餐桌上,我發表了發自內心的二十週年感言, 於 zoechen26.pixnet.net -

#60.2018結婚四週年紀念日感言- 時尚婚禮- 輕奢館

下文為大家整理了結婚四週年紀念日感言,希望可以幫到您哦!2018結婚四週年 ... 按照西方的傳統,結婚四週年的婚姻是絲婚,喻指兩個人的生活已緊緊地緾繞. 於 qingsheguan.com -

#61.20 週年結婚紀念【感言】結婚二十週年感言 - RIMBT

結婚二十周年感言 … ... 結婚紀念日維繫婚姻除了細水長流,間中都要有點浪漫驚喜,結婚紀念日如何慶祝?結婚紀念日禮物要準備什麼?結婚週年慶祝的方法很多,例如找一間是結婚 ... 於 www.oldtmerfrunde.co -

#62.20週年結婚結婚20周年是什么婚【婚禮紀】 - Duph

結婚20周年 又被稱作“瓷婚”,此時的婚姻兼具著珍貴與易碎的特點,因此用瓷器來比喻 ... 皇太子結婚20週年感幸福日本皇太子德仁與雅子在結婚滿20週年之際,發表書面感言 ... 於 www.duhpba.co -

#63.日皇太子結婚20週年感幸福| 日本| 新唐人中文電視台在線

日本皇太子德仁與雅子在結婚滿20週年之際,發表書面感言表示,獲得許多人的協助渡過20婚姻,感到很幸福。他同時還提及雅子養病9年多,走過艱辛路,但身體狀況已經改善 ... 於 www.ntdtv.com -

#64.一紙成婚:千億甜妻寵上天 - 繁體小說網

從此就過上了'忍辱負重'的生活。“盛知夏,替我剝核桃。”“好的!”“盛知夏,我的貼身衣服要手洗懂嗎?”“懂。”“戰爺,您的浴袍帶子散了,我幫您繫好。 於 www.twfanti.com -

#65.結婚紀念日該如何準備?慶祝方式、禮物挑選…連感言都幫你想 ...

20週年 :搪瓷婚,華麗又多彩的搪瓷,象徵高貴、完美無瑕。 30週年:珍珠婚,形容婚姻珍貴又圓潤,經得起琢磨。 40週年:紅寶石婚,代表 ... 於 mamibuy.com.tw -

#66.24個你不可不知的結婚周年紀念日名稱| 結婚週年禮物推介

維繫婚姻除了細水長流,間中都要有點浪漫驚喜,慶祝結婚週年絕對係維繫婚姻的好方法。無論係結咗婚幾多年,都應該好好慶祝結婚紀念日,重溫你倆的甜蜜 ... 於 wedding.esdlife.com -

#67.2018結婚七週年紀念日感言精選 - 東方女性站

我親愛的老公:. 你好! 今年是我倆結婚七週年,很多人都說結婚七年是“七年之癢”而對於我們倆而言並不是 ... 於 dfnxz.com -

#68.结婚22周年纪念日感言 - 刺桐文学城

光阴似箭,岁月如梭。悄然回首,已经结婚二十二年了,一起经历的风风雨雨让结婚周年感言变得弥足珍贵。 於 www.ctwxc.com -

#69.23周年结婚纪念日感言携手同行不容易- 婚礼资讯

本篇文章是小编为大家搜集整理的23 周年结婚纪念日感言,有需要的朋友可以来看看哦,或许能给你提供有用的帮助。 ... 20、一见钟情是你我的缘份,距离却是你我的阻碍。 於 m.hmdays.com -

#70.【結婚紀念日】結婚 週年是什麼婚? (結婚週年紀念稱呼 結婚 ...

結婚20週年 --瓷婚(China wedding) 光滑無暇需呵護。 結婚25週年--銀婚(Silver wedding)已有恆久價值是婚後第一個大慶典。 結婚30週年---珍珠婚(Pearl ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#71.我和老婆結婚二十週年了,在離婚之前想買個蛋糕,蛋糕上寫什麼好

結婚20週年感言 :. 1、生命的美好是因為有了你的陪伴,20年來感謝你的不離不棄;. 2、擁有了你等於擁有了全世界,沒有你,我的生命是不完整的;. 於 www.locks.wiki -

#72.結婚13週年紀念日感言結婚週年紀念日感言 - 迪克知識網

結婚 13週年紀念日感言結婚週年紀念日感言 · 1、沒有你的城市,我就像一個沒有愛情溫暖的男人;很想你的時候,我就靜靜輕輕呼喚你的名字。 · 2、相親相愛幸福 ... 於 www.diklearn.com -

#73.結婚週年紀念日感言 - 勵志文學堂

結婚週年 紀念日感言 · 1、丘比特的一支箭,讓心相連;月老的一根線,讓手相牽。 · 2、沒什麼,只是忽然很想你。 · 3、你是我永遠的情人,願今後的每一個情人 ... 於 www.lzwxt.com -

#74.结婚26周年纪念日感言 - 范文大全

结婚周年感言 篇一:结婚周年感言翻开日历,时间定格在:20XX 年6 月6 日。今天是一个特别的日子,除了今天是二十四节气中的“芒种”以外,还是世界爱眼日,并且,今天是我结婚一 ... 於 www.hy-hk.com -

#75.結婚週年賀詞的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

結婚週年 賀詞的推薦與評價,在FACEBOOK和這樣回答,找結婚週年賀詞在%在FACEBOOK ... 結婚週年感言 ... #20. 「結婚週年紀念賀詞」懶人包資訊整理(1) | 蘋果健康咬一口. 於 house.mediatagtw.com -

#76.结婚二十周年感言语录 - 百度文库

结婚二十周年感言 语录- 结婚二十周年感言语录结婚周年纪念日是中国传统的一种风俗,对夫妻双方曾经结婚那一天的一个纪念,在每年的同一天纪念当年的结婚日子。 於 wenku.baidu.com -

#77.【结婚20周年感言】结婚20周年感言精选八篇_范文118

结婚 两周年感言. 佛说:“前世的五百次回眸才能换得今生的一次擦肩而过,古语道,百年修的同船渡,千年修共枕眠”。 婚烟,是需要用心经营,很喜欢这样一句话,只有用心 ... 於 www.fanwen118.com -

#78.結婚二十週年心情短語關於結婚二十週年心情短語 - 摩登站

1、嫁給我你一定是世界上第二幸福的人,因為第一幸福的人是我!親愛的,結婚二十年紀念日快樂! 2、這一生有了你,就算有再大的風雨,再大的不如意, ... 於 modengzhan.com -

#79.日皇太子結婚20週年感幸福 - 奇摩新聞

(中央社記者楊明珠東京9日專電)日本皇太子德仁與雅子結婚滿20週年發表書面感言表示,獲得許多人的協助渡過20婚姻,感到很幸福。文中也提及雅子養病9年多... 於 tw.news.yahoo.com -

#80.结婚10周年幽默感言

特别是刚结婚的朋友,如果你们想要一份美满的婚姻,如果你们也羡慕模范夫妻的婚姻生活... 结婚纪念日幽默说说. 两人结婚二十周年,想隆重纪念一下。 1、 ... 於 www.88ylu.com -

#81.20週年結婚紀念給我們 - Aabrq

結婚 周年紀念感言-SaaS社區-快樂分享www.actmaner.com 結婚20週年紀念感言@ Melody the one who always cares! :: 痞… 結婚20週年紀念感言3月23日是我們結婚20週年的 ... 於 www.lovebeads2021.co -

#82.結婚20週年感言– Reingn

結婚二十周年 紀念日感言2015-01-29 16:52:24 有用(1086) 20年相扶相攜一路走來有太多 ... 以下細數10對甜蜜放閃明星的結婚週年感言,由結婚1週年紙婚到20週年瓷婚都有 ... 於 www.reinigungsmittel.me -

#83.结婚周年纪念日感言之二十周年-新闻频道 - 手机搜狐

结婚 周年纪念日感言之二十周年. 巴适婚嫁百科 10-13 11:23 大. 20年相扶相携一路走来有太多的回忆。曾经历过无数的风和雨,曾经泪水伴着欢笑,相思伴着欢聚。 於 m.sohu.com -

#84.20周年结婚

结婚20周年 纪念日感言一生只想与你携手Wed114结婚网. 20周年结婚纪念礼物20周年结婚纪念推荐20周年结婚纪念diy 店淘宝海外. 梁小冰晒结婚照感性发文庆祝结婚20周年. 於 weddinggazo.web.app -

#85.结婚20纪念日图片大全

广告 爸妈的结婚纪念日 · 夫妻结婚纪念日祝福语2017 结婚纪念日送什么比较合适 · 结婚3周年是什么婚结婚三周年纪念日怎么过 · 结婚一周年幸福感言结婚十周年幸福感言二十年 ... 於 pic.sogou.com -

#86.结婚20周年买什么好?送老婆20周年纪念日礼物买啥合适?

结婚20周年 是“瓷婚”,以瓷来命名,表达爱情如瓷器般美好。也预示夫妻要好好经营婚姻,细心呵护。因此,结婚20周年要用心对待,对于男士来说,为太太选 ... 於 darryring.com -

#87.一晃結婚20年感言- 時尚達人圈

一晃結婚20年感言表明:一晃結婚20年感言,我們大家都說愛情是婚姻的墳墓, ... 有你而充滿歡樂和精彩,在這特別的日子,祝你結婚二十週年紀念日快樂,我愛你到永遠。 於 m.ssdrq.com -

#88.江惠家後結婚15周年紀念日感言 - 熱門話題最愛秀生活

今天是結婚15周年紀念~ 跟先生同窗3 年到交往7年到結婚15年~ 一轉眼....這段情緣竟然已經延續25年了~ 人生有幾個25年? 攜手走過這麼多日子. 於 alan871030.pixnet.net -

#89.結婚週年紀念日感言結婚紀念日發朋友圈的句子 - 三度漢語網

結婚週年 紀念日感言結婚紀念日發朋友圈的句子 ... 1、 我們沒有錢財,但我們擁有關愛。我們沒有名利,但我們相互釋懷。我們不靠依賴,但我們持有期待,我們不算成功,但我們 ... 於 www.3du.tw -

#90.地表最強「寵妻魔人」!貝克漢大手筆包下凡爾賽宮慶祝結婚20 ...

大衛貝克漢(David Beckham)在IG 上PO 出自己結婚20 週年紀念日感言,過去與維多利亞的珍貴合照也被拿出來懷念,最後當然還有感謝兒女們的降臨,他對 ... 於 www.juksy.com -

#91.一晃結婚20年感言 - 秀美派

8、今生能與你相遇是老天對我眷戀,你是一生的追隨,是我守望的永恆,我的`人生因為有你而充滿歡樂和精彩,在這特別的日子,祝你結婚二十週年紀念日快樂,我愛你到永遠。 於 m.xiumeipai.com -

#92.20週年婚結婚20年叫甚麼婚? - KELP

結婚 20周年 是什么 婚 -結婚 20周年 . 【結婚十年是什么婚】結婚紀念日怎么算_金婚_銀婚_鉆石… 結婚 ... 於 www.standrwslt.co -

#93.20 週年婚結婚20周年的叫什么婚?【婚禮紀】 - Utvos

大家都知道結婚50周年叫金婚,那各位知道結婚20周年叫什么婚呢?估計很多人都不太清楚了,今天紀君就告訴大家結婚20 ... 結婚 20周年 是什么 婚 結婚二十載感言【 ... 於 www.unlimitedzone.co -

#94.結婚20周年是什么婚【婚禮紀】 - Jkveno

此時的婚姻之所以被稱作瓷婚,這是因為夫妻二人攜手已走過風風雨雨的二十年,自然是極其的珍貴,正如瓷器一樣精美 【感言】 結婚20周年 感言– 生活空間站 ... 於 www.fotomaedals.co -

#95.結婚週年感言在PTT/Dcard完整相關資訊

結婚20週年感言 完整相關資訊- 動漫二維世界2021年8月12日· tw结婚二十周年纪念日感言范文- 中国婚博会官网结婚二十周年纪念日感言的意思就是说情侣在 ... 於 hkskylove.com -

#96.給你。我們的18周年結婚紀念日 - Queeny美麗新世界

18年前的今天, 我簡簡單單披上白紗,在眾人的祝福下,嫁給了你, 18年後的今天, 我開開心心感恩自己依然是那被你捧在手心上的女人, 你說~~第一次牽手, 你就決定要 ... 於 queeny918.pixnet.net -

#97.结婚三周年朋友圈说说结婚三周年感言 - 腾讯新闻

20 、老婆,三周年结婚纪念日快乐,风雨齐闯,苦乐同享的三年,还有更多个三年等着我们,即使两鬓都苍苍,共你十指紧扣看斜阳。爱你永不变。 免责声明: ... 於 new.qq.com -

#98.女人结婚二十周年感言 - 婚礼纪

二十年对于一个女人而言是很重要的,而二十年的婚姻生活能够让女人改变很多,那么在结婚二十周年的时候,妻子们都会有什么样的感言呢? 於 www.hunliji.com