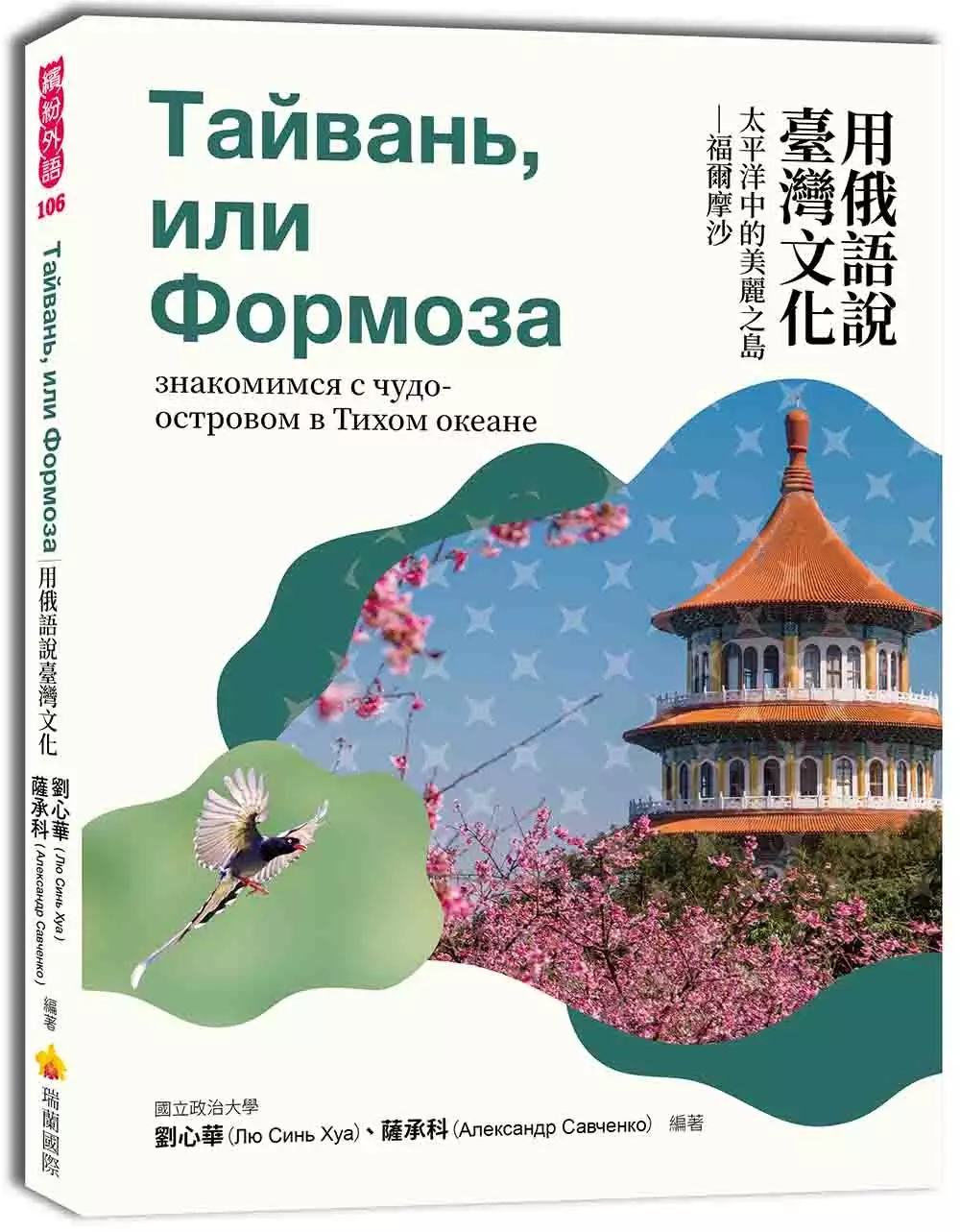

龍山寺神明介紹的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉心華(ЛюСиньХуа),薩承科(АлександрСавченко)寫的 用俄語說臺灣文化:太平洋中的美麗之島-福爾摩沙 和鄭接黃安培得的 出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站寒山資料類編 - 第 141 頁 - Google 圖書結果也說明:... 龍藏獻明珠,寶生位已佸。豈如花柳淫,暗把英雄殺。旦暮入泉臺,妖魂受斷決。(石樹) ... 山寺襯河陽,佳人燒願香。身光飛孔雀,步影動鴛鴦。草鬥合歡帶,花吹學舞裳。不知春夢 ...

這兩本書分別來自瑞蘭國際 和經典雜誌所出版 。

國立臺灣師範大學 設計學系 鄧成連所指導 周文婷的 以訊息設計理念應用於解籤視覺化─以六十甲子靈籤為例 (2020),提出龍山寺神明介紹關鍵因素是什麼,來自於訊息設計、訊息視覺圖表、圖解思考、六十甲子靈籤、解籤。

而第二篇論文國立臺北科技大學 設計學院設計博士班 王聰榮、閻亞寧所指導 楊文斌的 活態遺產數位化詮釋系統之研究-以金門瓊林聚落為例 (2019),提出因為有 活態遺產、數位化、管理維護、知識本體、Arches的重點而找出了 龍山寺神明介紹的解答。

最後網站艋舺龍山寺- 萬華區- 台北市則補充:艋舺龍山寺前殿、大殿、後殿可細分許多廳,共供奉約100多尊神明、7個香爐;『前殿』即三川殿,與龍廳、虎廳合稱五門殿。主祀三寶佛、旁祀神像眾多;『大殿』即圓通寶殿,主 ...

用俄語說臺灣文化:太平洋中的美麗之島-福爾摩沙

為了解決龍山寺神明介紹 的問題,作者劉心華(ЛюСиньХуа),薩承科(АлександрСавченко) 這樣論述:

★ 國立政治大學外國語文學院「教育部高教深耕計畫」,展開國際交流的里程碑! 《用俄語說臺灣文化》緣起 我們發現太多外國師生來臺後都想繼續留下來,不然就是臨別依依不捨,日後總找機會續前緣,再度來臺,甚至呼朋引伴,攜家帶眷,樂不思蜀。當然,有些人學習有成,可直接閱讀中文;但也有些人仍需依靠其母語,才能明白內容。為了讓更多人認識寶島、了解臺灣,雙語的《用俄語說臺灣文化》便提供了對大中華區文化,尤其是臺灣文化有興趣的愛好者諸多素材,其中內容深入淺出,易懂、易吸收,內文亦能博君一粲。 ★ 奇蹟之島──臺灣,令人驚異又奇妙的世界! 《用俄語說臺灣文化》共有7章,分別

以臺灣概括資訊、城市、名勝古蹟、休閒、節慶、徵兆與迷信、養生等不同角度介紹臺灣,內容皆是臺灣人熟悉的日常。7章內容如下: 1. Общие информации 概括訊息 2. Города 城市 3. Достопримечательности 名勝古蹟 4. Отдых и развлечения 休閒 5. Праздники 節慶 6. Приметы и суеверия 徵兆與迷信 7. Забота о здоровье 養生 本書每單元內容多元且豐富詳實,採俄文為主、中文為輔的形式引領您及俄國友人深入認識臺灣文化。每單元詳盡

主題如下: 1. Общие информации 概括訊息|認識臺灣、臺灣簡史、臺灣的教育體系、臺灣的原住民 本單元將帶領您認識臺灣,認識這個坐落於西太平洋上四面環海的島國,了解這個亞洲第一個民主憲政的國家,更進一步探訪這個國家的教育體系,還有這片土地上的16個原住民族更是非認識不可。 2. Города 城市|臺北、臺中、臺南、高雄、臺東、新竹 本單元將深入認識臺灣的首都──「臺北」,位處西部的樞紐位置的第二大城──「臺中」,造訪如漫步歷史中的古都──「臺南」,以及全年陽光普照的南部大門──「高雄」,更有依山傍海讓人遠離塵囂的淨土──「臺東」

,最後來到有臺灣矽谷之稱的科技城──「新竹」,這些城市在臺灣分別扮演了政治、經濟及文化發展等重要角色。 3. Достопримечательности 名勝古蹟|故宮博物院、臺北101、龍山寺、中正紀念堂、北海岸、日月潭、墾丁國家公園、太魯閣國家公園 本單元要邀請您來參訪與法、俄、英、美四大博物館並駕齊驅的「故宮博物院」,還有結合現代建築科技與文化的地標「臺北101」,以及雖經多次戰火及自然災害襲擊至今仍香火鼎盛的「龍山寺」,更有見證多元民主運動及文藝演出重鎮的「中正紀念堂」,此外以夢幻岩石景觀而聞名的「北海岸」,還有位於臺灣中央的明珠「日月潭」,及位在臺灣最南端以白

沙灘、珊瑚礁及鵝鑾鼻燈塔而著名的「墾丁國家公園」,「太魯閣國家公園」的峽谷奇景,更是不容錯過的奇形地貌,這些景點都等著您來探訪。 4. Отдых и развлечения 休閒|走吧!去一趟夜市、臺北的交通運輸、臺灣菜、珍珠奶茶、臺灣的紀念品、花市和玉市 本單元要帶您走一趟臺灣夜市,不僅能品嘗極富盛名的牛肉麵、臭豆腐,再喝上一杯手搖飲料,讓這趟夜市之旅愈趨完美!臺北的公共運輸系統四通八達,捷運、公車、高鐵、火車任您選擇搭乘。臺灣菜不但融合八大菜系,更是道道色香味俱全。論聞名世界的臺灣美食,那麼珍珠奶茶絕對當之無愧!發明人將粉圓加入茶中,白色或黑色的粉圓彷彿珍珠一般,

因而得名。臺灣的紀念品種類繁多目不暇給,舉凡茶葉、酒品、玉石、書法、陶器樣樣值得收藏。還買不夠嗎?位在首都臺北的花市與玉市更是您的購物天堂! 5. Праздники 節慶|中秋節、端午節、新年、元宵節 本單元要認識臺灣的傳統節慶,臺灣的三節:中秋節、端午節、新年,每個都是臺灣家庭期待團圓的重要節日,每個節日又分別有不同的傳統活動等著全家一同慶祝,值得一提的是農曆正月十五的元宵節,更是人們燃起燈籠迎接先靈回來團圓的日子。 6. Приметы и суеверия 徵兆與迷信|臺灣的徵兆與迷信、中國文化中的象徵與護身符、送禮的兆頭與迷信 本單元要

了解臺灣的徵兆與迷信,中華文化中有許多徵兆與迷信,不管是根據自然規律、前人智慧等歸納出的道理,還是毫無理由的徵兆,各種象徵皆深深影響著臺灣人生活的各個層面。而臺灣人信仰多神,舉凡財富、愛情等皆有負責的神明,民間更有許多以動物為象徵的傳說。此外,送禮時如何挑選正確的禮物更是受到一個民族的文化、歷史、迷信等影響,也是一門大學問。 7. Забота о здоровье 養生|健康是無法購買的、如何正確的沖泡中國茶、臺灣茶的歷史 本單元要了解臺灣人多注重健康與養生,從早到晚,運動場或公園裡都能見到從事各種運動的人們。臺灣醫療資源也相當完善,不管中醫、西醫,都有各式診所與大醫

院,都能針對病症分科治療。臺灣茶葉聞名世界,不同的茶種皆有各自的沖泡方式。茶在明朝、清朝時自中國傳入臺灣,1860年淡水開港後,茶葉成為臺灣出口貿易大宗;茶飲原是權貴人才能享用,直到中華民國時期,才漸漸成為百姓們可以負擔的日常飲品。 《用俄語說臺灣文化》不僅是俄語學習書,更是讓俄國人能夠了解臺灣國情和文化,進而擴展臺灣在世界能見度的一本文化導覽書。希望俄語的學習不再侷限於單向了解及投入俄國生活情境,而是反向讓俄國人認識並體驗臺灣國情、民情及文化的學習書。 希望《用俄語說臺灣文化:太平洋中的美麗之島──福爾摩沙》可以成為俄國人認識臺灣民情文化的指南,也能扮演文化交流的角色。

本書特色 ‧最道地的俄語導覽解說 ‧最詳盡的臺灣文化認識 ‧最貼近臺灣人的日常生活 ‧建立臺俄兩國交流最實用的文化專書

龍山寺神明介紹進入發燒排行的影片

5個拜訪龍山寺時要遵守的禮節🙏🙌!

Las 5 etiquetas que tienes que cumplir al visitar el Templo Lonshan🙏🙌

在IG粉專@HolaTaiwan之前的文章 #龍山寺 part1 跟 part2有跟大家介紹龍山寺的特色跟歷史,今天則要來讓大家認識「參拜時5個不可犯的錯誤!」🙅♀️🙅♂️

En los posts anteriores en mi cuenta de Instagram @HolaTaiwan, he compartido la historia y las peculiaridades del templo Longshan. Hoy me gustaría presentar “Las 5 etiquetas que debes tener en cuenta durante la visita al templo”💁♀️💁♂️!

為什麼龍山寺要右進左出呢?龍山寺供奉哪些神明呢?又為什麼不再使用香火拜拜了?🤔🤔

嘿嘿如果不知道答案的話趕快觀看影片吧😉😉

¿Por qué los creyentes siempre entran por la entrada derecha? ¿Qué deidades se veneran en el templo? ¿Por qué se dejó de usar incienso?🤔🤔

Echen un vistazo al vídeo para aclararte las preguntas ahora mismo!😉😉

以訊息設計理念應用於解籤視覺化─以六十甲子靈籤為例

為了解決龍山寺神明介紹 的問題,作者周文婷 這樣論述:

當代因網際網路的便利,短期內迅速累積大量訊息於如今已成常態。世界各地的新聞、廣告、知識為了節省讀者的理解時間與閱讀空間,頻見於各交流平台上出現如「圖解懶人包」、「圖解簡報」等致力於化繁為簡,易於傳遞新知的訊息設計類型作品。有別於訊息設計的蓬勃發展,臺灣廟宇籤詩現今的訊息傳遞方式仍以傳統的口傳方式為主。而目前常見的關於廟宇籤詩的視覺表現形式,則是以藝術或插畫為常見的視覺表現,反觀訊息設計的視覺表現則相對罕見。本研究透過文獻探討彙整訊息設計與訊息視覺圖表的主從關係,了解訊息圖解與圖像故事是創作訊息視覺圖表的重要理念。由文獻中歸納出訊息設計的創作流程依序為:(1)確立主題與目的、(2)研究整理資料

、(3)設計訊息結構、(4)概念視覺發想、(5)設計規劃製作、(6)測試與調整;作為判斷良好的訊息設計四大元素為(1)有效提供訊息、(2)視覺理解易懂、(3)具視覺吸引力、(4)清楚的視覺動線。另歸納良好訊息設計四大要素,採樣十二項質性訊息視覺圖表的案例進行內容分析,得出創作良好訊息設計的具體表現方式。本創作驗證中結合文獻探討和案例分析之結論,提出解籤視覺化的良好訊息設計創作流程,於六十首甲子籤中創作驗證為兩個系列,共九張解籤訊息視覺圖表作品。於創作驗證綜合討論中,分析解籤訊息設計的創作表現為(1)解籤的有效訊息類型,常見為「介紹說明型」與「警示型」;(2)在歷史故事中透過譬喻法代入現代人的相

似狀態,能加深讀者的情感連結;(3)將解籤的¬¬主要訊息佔視覺版面比例最大,可吸引讀者;(4)透過「一體型」版面配置的遠觀與近看的特點,可以呈現解籤詩中雙重閱讀層次;(5)視覺動線採用序列標記,可以清楚指引多支線的解籤閱讀順序。期能透過本研究,提供喜好籤詩文化的設計者後續創作研究之參考。

出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰

為了解決龍山寺神明介紹 的問題,作者鄭接黃安培得 這樣論述:

二○二○年伊始,經典雜誌撰述鄭接黃,啟動【出神入話】專題,與攝影安培淂(Alberto Buzzola)投入採訪與寫作。同年三月,台灣疫情方興,首篇〈瘟與神:與自己的恐懼和解〉於《經典》刊載,緊扣社會脈動與平易敘事,以及深刻多采的紀實影像,深深吸引讀者目光。一路走來,直到二○二一年十二月號的〈宛如神在:香爐、彩繪、輦轎〉,系列報導恰已走過近兩個年頭;期間探討了媽祖、土地、瘟神、生育、醫療、幽冥、文昌、財神等與民間日常休戚相關的信仰主題。 一個成長環境不離宮廟、以貼近在地向世人傳遞民間信仰美善為職志的文字報導者;以及來自義大利、儘管定居台灣超過二十年但對於民間信仰一知半解卻傾注心力記錄

的外籍攝影師;共同譜寫出這座島嶼人神共生的有情世界。信仰深根於土地,融入常民的血液之中;神明不在九霄雲外,而是在人間。本書具現台灣民間信仰敬天愛地、護惜土地的初心。 ⊙本書收錄2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎作品 專文推薦 ⊙李豐楙(政治大學名譽講座教授)、林美容(中研院民族所兼任研究員) 李豐楙 如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也蘊含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。 細讀

報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 林美容 本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。

作者簡介 鄭接黃 中國文化大學中文系文藝創作組畢業。曾任經典雜誌撰述。 有很多想做的事,也很愛睡覺,所以很會作夢。喜歡台灣民間信仰,童年生活場景是宮廟。喜歡台語,書寫與說話,都試著讓台語融入生活。喜歡當一名編輯,也喜歡寫作,認為所謂的「編輯寫作魂」就是:我多想大聲、用力地告訴你,這個世界因為有了這些人事物,總算有些特別,有些,不一樣了。 【攝影】安培淂 義大利出生,旅遊過上百個國家,定居台灣至今超過二十年;現任經典雜誌攝影召集人。攝影作品多次入圍國內外獎項,並曾獲2006年SOPA亞洲卓越編輯獎、2011年金鼎獎「雜誌個人獎」最佳雜誌攝影,以及2012年吳舜文專題新聞

攝影獎。更以本書攝影作品榮獲2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎。 推薦序 具現信仰的實態與時態/李豐楙 與時俱進的信仰共鳴/林美容 自序 我與台灣道教的奇遇/安培淂 緒言 映照人心的理解/鄭接黃 台灣 有神隨行 共渡到同行——現代傳統的媽祖信仰 畏瘟而敬神——和解恐懼的王爺信仰 街頭與巷尾——智慧經驗的土地信仰 人生 代代循環 求籽為種生——父母心路的生育信仰 醫生也醫心——兼顧身心的醫藥信仰 事死如事生——生死相銜的幽冥信仰 想望 普世追求 盈虧和圓缺——緣分來去的婚愛信仰 功名與利祿——熙攘凡塵的名利信仰 動物有夠神——有情世間的動物信仰 遍在 神形神通 神來遣兵將——守戒律

傳將藝的粧將 神是眼前人——介於人神之間的乩身 神形映人心——香爐、彩繪、粧佛、輦轎 宮廟走訪誌 跋 讓自己長大 推薦序 具現信仰實態與人文關懷/李豐楙(政治大學名譽講座教授) 有一天打開電腦,看到署名「鄭接黃」的電郵索序,一看《經典》出刊已達二百八十期,在行內理應有相當的知名度,慚愧的是退休以後,這本雜誌的訊息感覺陌生。過了一段時間後又來第二通電郵,表達他的意願,我想「出神入話」既是系列專題,一定有看頭!就表明想看看報導,結果很快接到了一大包,既有複印,還有精美的《經典》雜誌第二八○期。 「該如何看?」第一個念頭後,翻到雜誌的廣告頁,發現十二、三篇編排成型,「即將集結成書

」。 作為老田野的一員,將十三篇在書桌上攤開,按照興趣和理解加以分類,就浮現一個民俗信仰的清晰圖像。 而後一篇篇閱讀,才了解撰稿者的文筆,與攝影者安培淂(Alberto Buzzola)相與配合,在採錄許多宮廟的活動中,廣泛採訪相關人士與民俗專家,而後者幾乎都是我熟識的青壯代,這些民俗精英代表了新世代的聲音,於是欣然動筆寫就此序。 任何作者既在刊物陸續發表,如何編排結集?必有作者的寫作因緣,也就代表先後有序的「寫法」,而我逆反閱讀的經驗則是讀者立場,這種「讀法」顯得自由自在,彼此相遇就會迸發火花。 在這個過程中各有樂趣,我的讀法就是將十三篇分作四組。 第一組始於因

應當前新冠肺炎的世紀性瘟疫,在恐怖的氛圍中重溫/見〈瘟與神〉(編按,本文所見篇名皆雜誌原刊,實際成書篇名多已不同),故列為第一篇見證一個時代。在台灣定期性的迎王區,台江內海舊區的醮祭傳統之一,就是王爺配合保生大帝,在〈醫生醫心〉中接續醫神,則兩位神明既行瘟亦解瘟;這就是「西港仔香」常見的「千歲爺巡掃,媽祖蔭香路」,一則嚴威之極;另一則是母神慈悲,在〈渡與行〉相互搭配,如是撫慰人心的茫然。 第二組從民間諸神作出抉擇,相較於第一組多大神大道,不宜忘掉的,除了文昌帝君和財神,在「朝封」與「道封」之外,還有許多的小神小道,通常不容易被論列,即如陰祠與賭博求財,在〈功名與利祿〉中存在著曖昧關係。同

樣也具有財神性質的土地公,加上客家地區另一「伯公」之稱的,就是在「福德正神」之名下,象徵有土斯有財、有福斯有德,也就是〈街頭巷尾土地公〉;同樣也是位階不高,卻又不可或缺的就是〈動物好神〉,除了各廟俱有的虎爺,還包括一干動物崇拜,即反映有情世界的眾生相。 在台灣諸神信仰的存在,還包括屬於生命禮儀/俗而可歸為第三組的:始於締結良緣的月下老人信仰,〈因為愛情〉而男女好合,從而「合兩家之好」,這就是和合之神。一旦婚嫁就會祈求的,在〈求籽種生〉中先是註生娘娘、入花園顧花欉;而後就交由護佑之神陳夫人/三奶夫人,共同職司過關度限的囝仔關;直到「作十六歲」才拜謝七娘媽,而象徵出鳥母/婆姐間,如是種種概屬

生育信仰範圍;最後必須面臨的就是生命的終極關懷,在〈知死之生〉中的三教合一,既有喪葬禮俗,也有道教拔度、佛教作功德,幽冥信仰大家有份/分。 第四組則圍繞諸神信仰而展開的,從如何賦形的靈力具像化,這個過程既有〈神形人心〉的神像雕刻,也有〈宛如神在〉的香爐、彩繪及輦轎,藴含著民間藝師的諸般技藝,其中藴藏著許多故事;最後神像、輦轎的出場,則可以分別內外,內則〈乩身〉,作為神明的代言人,從採生童到成乩,既可問事也可問病,在神人之間擔任媒介;而對外則是地方神明的出巡,既有儀仗也有神將,神明的職司就是乘御神轎出巡繞境,各式陣頭中常見的神將,從八家將到官將首俱是,仿效帝制王朝的鹵簿展現威儀,既可驅邪逐

祟,也能安鎮一方,各地各自傳承文武技藝,養兵千日用兵一時地展演。 在《經典》的「出神入話」系列報導中,如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也藴含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。正因如此,在他的鏡頭下見人所未見,證據就是又得獎:第四十五屆金鼎獎的「攝影獎」,也入圍圍第二十屆卓越新聞獎的「系列新聞攝影奬」。 細讀報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或

田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 多年來出入田野,既有機會得見前行代,也與諸多青壯世代一直有縁,感覺這個文化領域與時俱變/進。若按照儒家古典的禮學規律:禮意不變,而禮文(儀式)、禮器可變,時空既異,儀式與禮器則隨之而變,如此才形成各代的特色。 當今台灣面臨劇烈的社會變遷,其實連禮意也有些變動,何況是儀式、儀具及行動。我們認識的神明其實具有多面性/千面性,但無論如何變,仍不離其本:一種亙古不變的精神。所以台灣在華人世界中護衛的,就是保留良好的文化價值,這一塊寶地的神明與民

同在。既有機會先睹為快,感慨既有斯土也有斯神,此中神道有可觀者焉。 在《經典》所展現的,從採訪報導、攝影記錄,乃至編排方式,都是屬於這一世代;所見所聞既有所同,但可貴的是具現當今實態,故特別表而出之,希望共同珍惜、見證一個聖與美的世界,是以為序。 與時俱進的信仰共鳴/林美容(中研院民族所兼任研究員) 《出神入話》是鄭接黃撰寫的有關台灣民間信仰的文章,先後刊登在《經典》上,並且在大愛台「經典.TV」節目播出,文字加影像,以電視之大眾媒體的方式,已與社會大眾進行了全方位的交流。如今,結集出書應該是對文字作者很大的一種肯定,因為書籍作為平面媒體的一種展現方式,持續性會更久,更能長期地吸

引讀者做深度的閱讀瀏覽。所以,首先要恭喜接黃,努力有成,可以把自己費心費力去蒐集資料,進行田野調查,以及訪問專家學者,進而撰寫出來的有關民間信仰的瞭解與體會,與廣大的讀者分享,這是可喜可賀的事情。 我長年研究台灣民間信仰,理解到台灣人透過地方社區,對於天地神鬼的共同祭祀,所形成的祭祀圈,以及透過區域性的祭典組織所形成的信仰圈,建構了台灣漢人地域社會(territorial society)的基礎樣貌。我也曾研究曲館與武館的子弟組織,作為推廣廟會活動所需的文武陣,也是傳統社會很重要的基礎組織。 然而,學術的論述,讀者相當有限。所以有時我也透過大學課堂的講述、透過一些通俗寫作,或是通俗

演講等,希望更多人可以用民間信仰的視角,來瞭解台灣人的社會傳統、文化傳統,以及歷史傳統,以建構台灣人對自身文化的自信心。所以,一度我也自詡為台灣民間信仰的代言人,字裡行間與口語傳播之間盡力闡揚,難免不無維護不當的批判之意,皆是出於過去威權時期,民間信仰長期處於被矮化、低俗化的處境,以及學界對其世俗化、功利化的批判,一種不平則鳴的心境吧! 當然,有關台灣民間信仰的通俗文字作品不少,有些是實用性,教人怎麼拜拜等類,有些是就神明或祭典活動進行通俗的介紹。我自己也針對媽祖信仰,出過一本《媽祖婆靈聖》這本通俗書。對學者而言,出版通俗著作是有點拗手的,沒有文字編輯的協助很難竟其功。而接黃這本《出神入

話》沒有這個問題,可以直接了當地用自己慣用的文字風格,與讀者實際見面。接黃的文字很適合一般的讀者,不會太過生硬,內容的組織剪裁與編排也非常得宜,適當穿插受訪者的口述資料,自然而流暢。 這本書的內容,有關於神明的,媽祖、土地公、月下老人、文昌、財神、醫神、瘟神、動物神,也有關於鬼魂的信仰。基本上台灣人崇祀天地神鬼,天神與地祇,神與鬼,基本上有著陰陽兩元的文化思維在其中,地方社區對於天地神鬼是要共同祭祀的。神祇的種類何其多,接黃捕捉到的多是普遍受到崇祀的神明,但也有比較時興,符合時代需要的神明,例如月下老人。而接黃把文昌神與財神合併書寫,標題為:功名與利祿,更是一絕,對於人人追求的學業順利與

財運亨通,透過該文可以看見台灣社會大眾崇祀的情況。雖然,限於篇幅的關係,只能就其採訪的相關廟宇與相關人士,對該神的信仰進行鋪陳敘述,這樣倒是讓讀者比較有直擊臨場感,而不會流於神明的泛論。 除了神明信仰之外,本書也含納了有關神像、神轎、香爐、彩繪等相關的篇章,也有關於家將、神將、官將等相關陣頭的敘述,以及關於乩童的專章,基本上這些文章也都是圍繞著神聖物、陣頭,與神媒,幫助讀者進一步瞭解神明信仰更為深刻的內涵。 總之,本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種的民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的

畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 台灣民間信仰歷經先民來台的篳路藍縷,日治時期異文化的衝擊,以及台灣民主政治的洗禮,一九八○年代我在研究民間信仰的初期,民間信仰曾經威權的逼迫,大眾也在追求經濟發展與科技文明當中,未予重視。 然而,隨著台灣文化主體性的逐步建立,與台灣本土文化的復振,台灣人的信仰文化逐漸受到政府與人民的廣泛重視,不同於以往年輕人參與者寡,現在的年輕人參與民間信仰活動的頻率和熱度,似乎不斷地提高。民間信仰是很能夠適應時代變化與社會需求的一種習俗性與文化性的宗教信仰,當然,也反映當代的年輕人本身的各種需求。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者

,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。 總論 映照人心的理解/鄭接黃 出神入話,將成語「出神入化」中,「化」字的造化含意,以「話」來完成;讓寫神這件事,透過文字直擊,對於台灣民間信仰的層層迷障,能不能寫出最後的答案,其實充滿對人的觀察。 相當於反其道而行。設若置身艋舺龍山寺的後殿,不是在看神,而是試圖看向眾神前祈求的人們,彷彿展示著各種人生階段、難題困境。原來人神之間,存在著某種微妙且溫暖的對映,更能看出個人至群體、地方至國家的歷史。 本書,即是依照「人神對映」的概念編排呈現。 第一章「台灣:有神隨行」,先以媽祖、王爺(瘟神)

、土地公,從原鄉到台灣,勾勒出環境與歷史。渡海的瘴癘之地,探究媽祖為何成為台灣母親的化想?面對未知的疫病,說「敬畏」是老生常談,在「和瘟」儀式裡,「和」字更能切中新型冠狀病毒的時事,恐懼如何和解?而土地以「土地神祇」的角度來解讀,能看出什麼樣的經驗?讓渡海的瘴癘之地,成為現在安居樂業的台灣。 第二章「人生:代代循環」,生育信仰在一開始,猶疑於「父母養育」與「孩子生長」的視角抉擇,後來體悟,孩子若是沒有父母(或如父母的角色),就算有神,也是無用。醫藥信仰的藥籤與問事,絲毫不避諱地直搗「迷信」的尖銳提問。幽冥信仰建構的死後世界,讓陰陽乖隔有了銜通,用來寄寓「獄念」與「慾念」的警世。一代又一代

,人生階段的終始之間,期盼與困惑、傳承與累積,「人」的身心靈命,以及情感,得以循環下去。 第三章「想望:普世追求」,作為普世價值的追尋,也成為社會對於「人」的期望、看法與祝願。在婚愛信仰裡,「既然命定,又何須祈求」的疑問,使得「想望」的意味更為深厚。功利信仰則將功利主義的印象評斷,拉回追求自我價值的準則。同時,收錄愈來愈受到關注的動物信仰,在「已經成為動物神,位階卻仍是低」的觀念迷惑中,觀察有情互動,於是寫下「不論主從,功高能震主,更能護主」,震與護,是尊重動物特性,以及情感連結,正巧呼應近年對於動物觀念的改變。 第四章「遍在:神形神通」,則試著以神的各種形式,將「神存在與否」的命

題,投石問路般,透過「粧將」的人神切換,來看人如何能夠成為神?而「乩身」多數的討論,偏向神的層面,書寫卻嘗試從退駕的「人」開始,在逐步成為乩身的過程裡,體會到的神、人,以及最重要的自己。最後一篇,從「神的形象怎麼都是福態的,神的想像從何而來」的困惑發想,一路敷寫香爐、彩繪、粧佛、輦轎,自無形,到有形而延伸的進程論述,神的形式多重多樣,一再扣合「對映」。二○二一年十一月,專題系列的最後一位受訪者,為結尾下達一個極佳的比喻——信仰如「鏡」——神所映照出來的存在,是實用的生存、精神的寄託,更是一種形而上,對於「人心」的詮釋。 可以說,這本書寫成的「神」,更多的是許多人用生命來一同形就,並且,傳

達人生是一趟什麼樣的過程,加深《出神入話》的人心,是試著「理解」,理解人生的難易,這趟「出神入話」的歷程才顯得彌足珍貴。 也最值得和讀者分享。 我與台灣道教的奇遇/安培淂 (Alberto Buzzola) 理解台灣道教,從來不是一件容易的事,就算是台灣人,也所知有限。身為台灣的外籍人士,我從小在一個與道教迥然不同的宗教環境中長大,因此,道教之於我,簡直是雲裡霧裡,大惑不解。接下這項拍攝任務時,綆短汲深,挑戰很大,但卻值得。無論從專業攝影師或個人的角度而言,我樂於把握機會,在這塊早已被我稱之為「家」的土地上,啟程踏上這段充滿靈性的文化之旅,沉浸於這一路的迷人景致與風情。過去一年多來,我

尋訪了不計其數的廟宇,接觸無數信眾與各異其趣的宗教活動。這趟探索之旅令我目眩神移,看得嘖嘖稱奇——從打造神明雕像,到解救身心靈的仙丹妙藥;看著人們對月老與八家將等天府天軍的虔心崇敬,也見識了乩童的捉邪驅鬼與對陰間的詮釋解讀後,我赫然發現,那原是人世間一種愛的表達方式……這些難以盡述的故事,我都以鏡頭,一一如實記錄。現代台灣的道教,無可避免地偏離最原初的思想,像種籽隨風落地,因尋求在地化的認同或受當地文化影響,而自成一格,融合為當代的道教。雖然如此,作為世界最古老的宗教之一,道教思想的核心與根源,仍牢牢穩穩地根植於宗教的原典裡。歷經這些日子的頻密接觸,我開始能超越故佈疑陣的宗教表象與行禮如儀,掀

開層層玄虛的面紗,發現道教與自然法則之間,其實緊密相連,融合共通。台灣道教的廟宇神壇,是最具體可見的宗教符碼。我和許多定居台灣,同時熱衷本土文化的外籍攝影師與朋友們一樣,對經常出現於各大宗教活動或慶典禮儀中的八家將,備感好奇。一般而言,台灣社會對八家將的形象與觀感,負評較多。台灣友人曾提醒我,面對那些傾心投入八家將的團隊,他們可能潛藏的陰暗性格,要謹慎戒備;這些先入為主的耳提面命,確實影響我早期的觀念,於是,我特別留意觀察八家將的各種宗教表現。他們威赫的形象確實令人心生畏懼,但在各種百花齊放的宗教禮儀與慶典上,他們也備受熱情的廣大群眾所追崇與敬仰。

活態遺產數位化詮釋系統之研究-以金門瓊林聚落為例

為了解決龍山寺神明介紹 的問題,作者楊文斌 這樣論述:

21世紀國際上對於文化資產的保存觀念,已由傳統的凍結轉變至活化再利用,最新趨勢在探討活態遺產(Living Heritage)之在地生活方式與民眾參與的影響,提倡有形文化遺產及無形文化遺產的連結,並以人為中心的方法進行保存。國際文化紀念物與歷史場所委員會(International Council of Monuments and Sites, ICOMOS) 於2008年通過的魁北克宣言及2014 年佛羅倫斯宣言中,提倡以數位化方式進行文化遺產場所的詮釋與呈現,將遺產保存與永續性在地發展進行連結,且推廣共享文化成長的新科技。國際上歐盟科研計畫及美國保羅蓋蒂研發中心(The J. Paul

Getty Conservation Institute)更倡議重新定義對文化遺產的詮釋資料標準,作為保存文化遺產價值的基礎資料,以提升數位化資訊的詮釋功能。我國文化資產保存法於2016年7月再次修法,有形文化資產擴增為九項,無形文化資產擴增為五項,共為十四項文化資產類別,然而現有文化資產管理系統在管理維護的資料制訂,與國際上的交換機制仍未完善,資料面內容亦待加強與檢討。復以文化資產管理不應只是物理監控(如設置監視器)的保存,更應基於文化資源間的分享連結,以及由下至上的方式有效的對遺產進行保存、管理與應用是當前重要的議題。本研究以活態遺產數位化詮釋系統之研究為題,重點在落實活態遺產觀念,連結有

形及無形文化資產的詮釋與價值並建立與國際接軌的重要基礎,研究內容主要分為三個階段,第一階段基於我國文化資產法規及需求訪談制訂活態遺產保存之詮釋資料,以金門瓊林聚落為例,建立有形文化資產的古蹟保存、管理維護及無形文化資產民俗的詮釋資料;第二階段依知識本體建構方法,將上述之詮釋資料進行知識本體與關聯的分析,並以CIDOC CRM (International Committee for Documentation, Conceptual Reference Model) 國際詮釋資料標準整合建構活態遺產與數位資源的知識本體模型;最後以三維數位化技術及系統實作整合建立活態遺產詮釋的系統呈現平台。系統

呈現平台以SUS系統易用性量表(System Usability Scale)進行分析評估,統計結果顯示70%以上的受試者對於有形及無形文化資產資源的呈現、知識本體搜尋的改善與關聯方式,認為功能整合良好且願意經常使用。本研究的主要成果為:1.基於有形及無形文化資產的管理需求,建立台灣活態遺產管理與詮釋資料。2.基於CIDOC CRM國際詮釋資料標準,建立活態遺產知識本體模型與呈現系統。知識本體具有彈性擴充的優勢,基於本研究對於系統知識本體搜尋的改善,並增加無形文化資產的類別物件,有效整合有形及無形文化資產的資源呈現,增進文化資源分享的連結性,提升民眾對文化資產價值與認知學習的功能。未來可持續建

構我國文化資產各類別的知識本體,串聯台灣文化多樣性資源,深化在地社區參與資源的調查與蒐集功能,達到文化資產活態的永續。

龍山寺神明介紹的網路口碑排行榜

-

#1.鳳山龍山寺-台島最南龍山寺 - 一步就出走

鳳山龍山寺的建築結構呈現工字形,三川步口的兩側小港門以內縮形式成凹壽式,拜殿兩側奉祀四大天王,正殿奉祀觀音佛祖、天上聖母、武財神,龍邊祀有韋馱 ... 於 onemorestep11.adan.tw -

#2.萬華龍山寺,台北三大廟門之一,艋舺代表性的信仰中心

快速導覽目錄(點名稱前往) 1. 禁止燒香,雙手合十心誠則靈 2. 艋舺龍山寺 ... 龍山寺的參拜順序. 由於龍山寺供奉的神明眾多包括了佛、道、儒教及有功的 ... 於 shotrip.com -

#3.寒山資料類編 - 第 141 頁 - Google 圖書結果

... 龍藏獻明珠,寶生位已佸。豈如花柳淫,暗把英雄殺。旦暮入泉臺,妖魂受斷決。(石樹) ... 山寺襯河陽,佳人燒願香。身光飛孔雀,步影動鴛鴦。草鬥合歡帶,花吹學舞裳。不知春夢 ... 於 books.google.com.tw -

#4.艋舺龍山寺- 萬華區- 台北市

艋舺龍山寺前殿、大殿、後殿可細分許多廳,共供奉約100多尊神明、7個香爐;『前殿』即三川殿,與龍廳、虎廳合稱五門殿。主祀三寶佛、旁祀神像眾多;『大殿』即圓通寶殿,主 ... 於 www.travelking.com.tw -

#5.艋舺龍山寺

網上介紹. Mimi韓の旅遊生活. 【台北】龍山寺:觀世音菩薩、月老求紅線參拜重點!龍山寺美食... 艋舺萬華是台北發源地,而這裡的龍山寺更是台北香火鼎盛的信仰中心,旁邊是 ... 於 www.google.com.hk -

#6.艋舺龍山寺 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

簡介:台北最精緻華麗的寺廟,泉州名匠王益順在台之代表作品。 建築樣式:廟宇建築1、沿革—─艋舺龍山寺之歷史悠久,為晉江、南安及惠安三邑籍移民共赴晉江縣安海鄉之龍 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#7.龍山寺- 廟宇 - 鳳山區公所- 高雄市政府

鳳山龍山寺主祀觀世音菩薩神威顯赫,每年農曆二月十九日、六月十九日、九月十九日是鳳山龍山寺觀音媽壽典科儀宗教活動,來自各地參香答謝神恩的信徒相當多,非常熱鬧! 於 fsdo.kcg.gov.tw -

#8.龍山寺之戀

很奇妙的是,大家向香袋所許的願大都靈驗了,從此,向香袋拜拜的信徒愈來愈多,幾乎遍及艋舺一帶,於是,泉州三邑人就打算在這個地段為香袋的原神興建廟宇。 建廟之事在 ... 於 www.ylib.com -

#9.佛光山全球資訊網

介紹 高雄縣大樹鄉佛光山寺 ... 神明聯誼會共識營」,兩日行程涵蓋禮拜佛光山開山祖師星雲大師、課程和會員大會。榮譽總會長王金平、總會長心保和尚出席勉勵,期許 ... 於 www.fgs.org.tw -

#10.龍山寺 - 文化資源地理資訊系統

奉祀神明(主神之外):. 李府千歲、善才、龍女、註生娘娘、福德正神、大聖公媽、五營 ... 龍山寺建築簡介. 龍山寺建築格局為三門單進單殿,廟貌為華北單簷硬山式,正殿主祀 ... 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#11.艋舺龍山寺 - 臺灣宗教文化地圖

建築的外觀上,有高翹重疊的屋簷,雕琢細緻的雕刻裝飾;內中祭祀的神明,不只有觀音佛祖,也奉祀諸多道教神祇,更有關帝、媽祖及多位王爺等民間信仰常見神明。 而在寺前 ... 於 taiwangods.moi.gov.tw -

#12.艋舺龍山寺- 維基百科,自由的百科全書

相傳雍正年間一位來自泉州三邑的藤條商人至境尾時,把泉州三邑人信仰中心的晉江龍山寺香火袋遺忘在竹枝上,發現神蹟,被人認為是觀音菩薩顯聖而供奉。乾隆初年,三邑商人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.線上求籤-財團法人嘉義縣新港奉天宮全球資訊網

活動介紹. 巡洋海祭貺福綠島置天台. 1; 2. 首頁 · 最新訊息 · 訊息公告 · 新聞報導 · 活動與 ... 擲筊會出現三種情況:聖筊是一正一反,表示神明同意你的請求;笑筊是兩個 ... 於 www.hsinkangmazu.org.tw -

#14.龍山寺「神明第二雙眼」 參拜維安靠「糾察隊」︱三立新聞

龍山寺 「 神明 第二雙眼」 參拜維安靠「糾察隊」︱三立新聞. 於 www.lfs.com.tw -

#15.艋舺龍山寺

☆神祇: 臺灣的龍山寺,除了供奉觀音外,還祭祀媽祖、北極大帝...等民間信仰的神祇,實際上是佛、道及民間信仰的綜合寺廟。大殿供奉觀音菩薩,左右為陪神,各是文殊菩薩和 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#16.Liuqiu Island: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

這是一個主要的旅遊景點,每三年舉辦一次規模更大的“迎王”節,以紀念瘟疫之神吳術。她的另外兩座重要寺廟是靈山寺(Tyingshansa Temple、Lingshansa Temple)。靈三寺 ... 於 academic-accelerator.com -

#17.龍山寺

艋舺龍山寺-祀奉神明. 艋舺龍山寺前殿、大殿、後殿可細分許多廳,共供奉約100多尊神明、7個香爐;『前殿』即三川殿,與龍廳、虎廳合稱五門殿。主祀三寶佛、旁祀神像 ... 於 www.caesarmetro.com.tw -

#18.財團法人台北市艋舺龍山寺

| 龍山寺的神啊,求您給我愛❤️ #月老專題導覽 | 09/29 (五) 13:30-15:00、19 ... #免費導覽 #夜間導覽 #艋舺龍山寺 · BECLASS.COM. 112.09.23 (六) 免費夜間導覽-探索 ... 於 www.facebook.com -

#19.神鬼涼一夏|好兄弟來做客,台北龍山寺糊紙開光導覽

這場導覽將與鬼一同夜行,聽聽艋舺的鬼故事、看看傳統糊紙藝術,認識臺灣的普度文化。 將帶領你一路探訪 認識守護普場秩序的神明們 參觀農曆七月招待好兄弟 ... 於 walkin.tw -

#20.淡水龍山寺

影片描述:淡水龍山寺《全部》手機下載版; 影片來源:YouTube. 目錄. [隱藏]. 1 簡介. 1.1 神蹟; 1.2 建築特色; 1.3 年表; 1.4 殿內神明; 1.5 重要法會. 2 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#21.萬華龍山寺

... 龍山寺、台南龍山寺、鳳山龍山寺。五座龍山寺無論在建築風格、歷史典故,都有其相當淵源。本期專題以萬華、鹿港兩地的龍山寺為始,介紹 ... 為求神明保佑,大多攜帶家鄉廟宇 ... 於 www.merit-times.com -

#22.學習手冊-華江國小龍山寺

這本學習手冊中,包含了艋舺的地名由來、龍山寺建廟歷史、廟宇建築特色、供奉神明介紹 ... 神明篇龍山寺是當地居民的信仰中心,終年香火鼎盛,信眾絡繹不絕。正殿供奉觀音 ... 於 www.tplearn.xcom.tw -

#23.龍山寺遭疑早就不靈?命理專家驚吐「最大關鍵」:神明不好當

... 山寺. 龍山寺。(圖/翻攝自龍山寺臉書). 台北市萬華龍山寺日前驚傳命案 ... 神明是正神,「神明犧牲自己的香火,換來周圍住戶與環境空氣品質的提升,是 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#24.鹿港龍山寺官網

鹿港龍山寺正殿供奉主祀佛教觀音菩薩,配祀韋馱、伽藍尊者為二大護法。佛教漢化後,尊四大菩薩分別為觀音菩薩表「大悲」,文殊菩薩表「大智」,普賢菩薩表「大 ... 於 www.lungshan-temple.org.tw -

#25.Harry_28168,萬華,艋舺,龍山寺,萬華龍 ...

寺裡眾多神明及建築精采性是最吸引人的地方,廟內同祀的多為道教神明,充分展現了台灣移民社會廟宇「佛道不分、諸神共祀」的〝民間信仰〞;而純粹的佛寺雖有燃香,卻無燒金 ... 於 www.pinterest.com -

#26.淡水民間廟宇調查: 淡水龍山寺 - 淡水宗教網- 真理大學

大殿前方供俸三寶佛(釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛),兩側則供奉十八尊者及山神、福德正神,龍邊九位羅漢分別為達摩尊者、献鈸尊者、目蓮尊者、慧善尊者、進香尊者、進花 ... 於 tsreligion.au.edu.tw -

#27.觀世音菩薩- 最新文章

資訊. 集團介紹 · 團隊介紹 · 聯絡我們 · 新聞中心 · thenewslens_logo · 香港 · 東南亞 · 日本 ... 龍山寺5月29日經董事會討論,向觀世音菩薩擲了3個聖筊後,決定從6月15日 ... 於 www.thenewslens.com -

#28.龍山寺正殿神明-觀世音菩薩

喇嘛網全球顯密圓融最佳平台介紹藏傳佛教、藏傳佛法、大師法談、法相博覽、佛法科學、利美園地、修行園地、佛法經典等多個推薦佛教單元. 於 www.lama.com.tw -

#29.被譽為「臺灣第一寶剎」的艋舺龍山寺 - 時空偵探的歷史行腳

對於曾仰賴水運致富的艋舺人來說,海神堪稱最重要的神祇之一。是故,龍山寺的後殿不僅祭祀「天上聖母」媽祖,還供奉了同屬海神信仰的水仙尊王這位神明。 於 victorsong.pixnet.net -

#30.龍山寺

主祀神明:觀世音菩薩(2月19日為觀世音誕辰) 教別:佛教 古蹟等級:二級古蹟 寺廟地址:廣州街211號 聯絡電話:(02)23025162. 龍山寺位廣州街211號,距龍山寺捷運站 ... 於 www2.whcc.org.tw -

#31.淡水龍山寺

臺灣現存五大龍山寺之一; 隱身於市場的淡水四大廟宇; 泉州廟宇風格,雕巧精美細緻; 光緒皇帝賜匾「慈航普度」. 景點介紹. 位於淡水老街巷弄內,隱身於市場之中的淡水龍山寺 ... 於 newtaipei.travel -

#32.鳳山龍山寺

鳳山龍山寺位於臺灣高雄市鳳山區,是高雄唯一名列國定古蹟的寺廟,為台灣重要古蹟之一,建於清乾隆初年,主祀觀世音菩薩,早年清治時期為當地泉州三邑移民的信仰中心。 於 www.longshansi.org.tw -

#33.月老求紅線參拜重點!龍山寺美食、交通&順遊景點建議

而龍山寺中正殿供奉著觀世音菩薩,後殿則有天上聖母、文昌帝君、註生娘娘⋯等神明,還有龍山寺月老也是靈驗有名。這篇除了介紹台北龍山寺參拜重點,還會幫 ... 於 mimihan.tw -

#34.三位西方大聖原來是男的?求工作找龍山寺女神!

艋舺,今名萬華,為臺北市發源地,被訂為國家二級古蹟的龍山寺正座落於這個歷史悠久的地區。其主神為觀世音菩薩,另供奉有其他道教及儒教神明,為儒釋道合 ... 於 baodao.setn.com -

#35.龍山寺遭疑早就不靈?命理專家驚吐「最大關鍵」:神明不好當

小孟老師昨(2)日在臉書上表示,很多人私訊問他有人質疑龍山寺神明已經不靈,因為沒有供香與燃燒紙錢,所以廟裡的兵將沒有錢都罷工,香客也減少,是否為 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#36.香港8大靈驗姻緣石+寺廟推介黃大仙祠月老殿/林村許願

金花娘娘位列天上九位大神之一,掌管生育、子嗣、護胎,但善信們記得不要只拜金花娘娘,同時拜埋其他神明可保平安呀! ... 龍運巴士有限公司(「龍運」)將安排七條機場巴士 ... 於 www.weekendhk.com -

#37.求籤- 鹿港天后宮

內容. 想請媽祖為你指點迷津嘛? 只要虔誠的求問,就能獲得媽祖的指引喔! 求籤說明. 1. 虔誠向媽祖稟報您的姓名、年歲、住. 址、求問事項。 2. 點選開始求籤。 於 www.lugangmazu.org -

#38.台北市|萬華區|艋舺『龍山寺』‐‐ 觀世音菩薩 - 川川等於溜

小弟看了一下龍山寺的介紹,此尊水仙尊王為禹帝,在民間也有尊稱禹帝為水 ... 池頭夫人比較少見,小弟參考龍山寺資料,池頭夫人保佑生產平安之神。據傳 ... 於 ctionkuni.pixnet.net -

#39.台北龍山寺觀世音菩薩顯靈住艋舺?美人穴2大神蹟 ... - 城市學

農曆春節將至,許多民眾會前往廟裡參拜求籤,祈求神明保庇,讓新的一年平安健康又順心。其中台灣最靈驗廟宇之一台北艋舺龍山寺,歷經過日據時代、二次 ... 於 city.gvm.com.tw -

#40.重訪保安村:漢人民間信仰的社會學研究 - 第 259 頁 - Google 圖書結果

... 龍安宮),接著在主辦單位佳里保安宮所在的佳里市區中心的一小塊腹地間,進行小規模 ... 山寺廣澤尊王在台中大安地區的遶境,形式為在社區內進行挨家挨戶的遶境,還特別短暫 ... 於 books.google.com.tw -

#41.「艋舺三大廟」之萬華龍山寺。龍山寺的奇觀多:主殿的觀世音 ...

... 龍山寺 站1號口出來,走路2、3分鐘,穿過艋舺公園,就到國定古蹟—萬華龍 山寺 ... 柯雨瑞(2023),台北市艋舺區 龍山寺 寺景、佛菩薩、諸 神明 的 介紹 與簡介. 於 www.youtube.com -

#42.総図 レールウェイ マップル 全国鉄道地図帳 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

... 山寺北学院天神況司和合主神社下原車居些須賀神社 H 泉区役所古内大橋与内泉区去 ... 神明町葉山町貝ケ森第 2 回小松島新地在并时天堂輪王寺 1.7 とうほくふくしだい ... 於 books.google.com.tw -

#43.法鼓山農禪寺: 首頁

網站導覽 · Language · 社群. 關於農禪寺; 重要公告 · 寺院空間簡介 · 入寺須知 · 預約參訪 · 農禪寺社群. 農禪寺社群; Facebook · Instagram · Telegram. 活動預告; 法會 ... 於 ncm.ddm.org.tw -

#44.艋舺龍山寺官網- 認識奉祀神祇

俗稱「觀音佛祖」、「觀音媽」,與阿彌陀佛、大勢至菩薩並稱大乘佛教「西方三聖」。龍山寺的觀世音菩薩神像是西元1738年由泉州晉江安海龍山寺分靈來臺,二次大戰期間,正殿 ... 於 www.lungshan.org.tw -

#45.艋舺龍山寺官網- 認識奉祀神祇

月老神君. 又稱「月下老人」或「月老」,為掌管姻緣之神。在道教信仰中,月老司職緣分的媒合,將姻緣簿中有姻緣關係的未婚男女以紅絲繩綁住,使有緣人終成眷屬。 於 www.lungshan.org.tw -

#46.龍山寺- 鹿港

三川殿中間部份共有五開間,但只做三個門,兩旁改作成窗戶,稱為「夔龍窗」,內容在介紹八卦的形成過程: ... 神,也是值得感謝,值得求神明保佑他們的!套一句國中課本裡頭 ... 於 lugang.tomio.idv.tw -

#47.臺北龍山寺 - 交通部觀光局

來到後殿和左、右翼殿,會看到很多的神佛,有人說「龍山寺是眾神的聚會所」,就是說廟內供奉神佛非常多,號稱主、附神的有一百多尊,這裡可注意後殿殿前的一對人物石柱, ... 於 www.taiwan.net.tw -

#48.【龍山寺攻略】月老參拜重點?龍山寺美食景點一次推薦!

大家可以到龍山寺拜拜祈福、參觀遊玩,特別是龍山寺月老十分靈驗,想要脫單的朋友可以安排過來求個紅線,而在龍山寺 ... 神明,詳細的奉祀神祇介紹可至龍 ... 於 www.klook.com -

#49.2024年農民曆查詢|黃曆、農曆、宜忌沖煞吉時

吉神. 鳳凰日月恩、天赦、天恩、官日、四相、龍德、天財、敬安. 凶煞. 正八座月建 ... 農民曆簡介. 農民曆,是帶有每日吉兇宜忌的一種萬年曆。 相傳農民曆是由軒轅黃帝創制 ... 於 wisdom-life.in -

#50.台北龍山寺月老》心誠則靈!龍山寺月老求籤/參拜順序/流程 ...

龍山寺 內供奉二十幾位神明,並分為正殿及後殿,正殿主要供奉主神觀世音 ... 簡單介紹完龍山寺的由來後,接下來就讓我們進入正題,一起看看參拜龍山寺 ... 於 www.kkday.com -

#51.鹿港龍山寺神祇介紹

鹿港龍山寺雖然是以觀世音菩薩為主的神明 但是它不僅只有一尊旁邊也有使用不同材質的 每個散發的氣息都不一樣 代表的意義也大不相同 除了觀世音菩薩外還有很多讓人值得 ... 於 fsjh2b03.weebly.com -

#52.龍山寺[台灣省台北市寺廟]

龍山寺 後殿供奉道、儒教諸神明,媽祖廳神明擺設男左女右 ... 建於清乾隆5年,建築設計采三段式格局由上空烏瞰呈”回”字型,由前殿... 概述 簡介 歷史沿革 建築藝術 寺內神明 ... 於 www.jendow.com.tw -

#53.帶您認識鹿港龍山寺

台灣五大龍山寺中,由於鹿港龍山寺歷史最悠久,建築風格匯聚. 古人智慧與特色,因此個人特別針對此寺廟進行介紹。 ... 神眼睛的注視,此名為「四顧眼」。 【正殿龍柱】. 龍身 ... 於 www.csbcnet.com.tw -

#54.龍山寺供奉神祇

天上聖母殿左廳 · 水仙尊王:道教神祇,夏朝君主禹,即海王、海神。常見之四陪祀為伍子胥、屈原、李白、王勃。 · 城隍爺:道教神祇,陰間行政神、負責賞善罰惡。 · 福德正神: ... 於 sites.google.com -

#55.艋舺龍山寺- 台北華美寺廟- Go Guides - 酒店

台灣寺廟供奉「儒釋道」神明嘅做法好常見,艋舺龍山寺亦供奉咗佛教同道教神祗 ... 相關介紹. 台北17 大最好夜生活熱點. 台灣 · 台北20 大購物好去處. 台灣 · 台北3 大最好 ... 於 zh.hotels.com -

#56.圖解台灣行業神明圖鑑: 台南體傳統工藝 - 第 65 頁 - Google 圖書結果

... 龍山寺華佗仙師。華佗,字元化,生於東漢末年(約 145 ~ 208 ) ,沛國譙縣(今安徽亳州市)人,為東漢名醫,三國時期傑出的醫學家,在《後漢書》與《三國志》均有專文幫其立傳 ... 於 books.google.com.tw -

#57.艋舺龍山寺由來詳細介紹、起源故事與拜拜該準備什麼?

嗨放HaveFunDay旅遊網詳細介紹艋舺龍山寺由來與起源故事,讓前往參拜的信徒能夠更加了解艋舺龍山寺,且每年的神明生日都會有許多信徒不知道該準備什麼,所以額外介紹了 ... 於 havefunday.com -

#58.萬華龍山寺

龍山寺 主祀的神明為觀世音菩薩,其他祀奉神明包含佛、道、儒三個宗教的重要神衹,共供奉約100多尊神明、7個香爐;『前殿』即三川殿,與龍廳、虎廳合稱五門殿。主祀三寶 ... 於 paas.cmoremap.com.tw -

#59.艋舺龍山寺

寺的相關神明會、臺北盆地內諸多自龍山寺分靈的神明會、龍山寺的中元活. 動等年中祭祀活動,都一再顯示出艋舺龍山寺擁有濃厚的民間佛教性格。民. 間佛教是處在於佛教與 ... 於 www.th.gov.tw -

#60.精怪異聞1 | 誠品線上

內容簡介. 內容簡介在深山的村落裡,有一座被人遺忘廢棄的神社。以寫作為業的桐江時彥 ... 但其實這神社裡是有神的,而且正是〝付喪神〞們所奉造化神的〝造化神雨月尊〞! 於 www.eslite.com -

#61.2021/12/02 台北市>萬華區>艋舺龍山寺>佛/道/儒三教仙 ...

... 龍山寺』彩繪大燈籠。 ↓自古華人當人生遇重大事件猶豫不決時,常喜歡請神明協助指點迷津,龍山寺也提供解籤的服務。 ↓往前看到【龍虎堵】的簡介。 於 blog.udn.com -

#62.關於龍山寺的3件事!你曾注意過,那4個頂著香爐的小人嗎….

張老師在為我們介紹龍山寺時,特別帶著我們看看龍山寺一些不為人注意的 ... 「這裡」可曾是聚集300多家的活字印刷廠的大本營… 不拿香拜拜也該懂的「神明衣」 ... 於 www.storm.mg -

#63.鹿港龍山寺 - 彰化旅遊資訊網

鹿港龍山寺的龍王尊神比較特別,只有雕刻. 龍頭,而龍角使用鹿角妝點而上。 五門殿 ... 龍柱. 門神彩繪. 建築導覽. 鹿港龍山寺由前依序往後,分別名為「山門、五門殿、. 戲台 ... 於 tourism.chcg.gov.tw -

#64.鳳山龍山寺收驚靈驗指數達90%?趕快來看怎麼拜!

廟宇馨香:台灣廟宇介紹; 鳳山龍山寺收驚靈驗指數達90%?趕快來看怎麼拜! 鳳 ... 鳳山龍山寺主祀的神明是觀世音菩薩,拜佛拜神明最好的香就是惠安水沉 ... 於 www.hlftaiwan.com.tw -

#65.艋舺龍山寺深度導覽(2)正殿及後殿

... 神明眾多,神像雕刻值得一再瞻仰。 3.正殿有一尊「䆁迦出山像」,是台灣首位雕刻家黃土水的作品,國寶級的藝術作品。 4.龍山寺對聯及匾額眾多,包括清代中國的康有為 ... 於 senior.104.com.tw -

#66.龍山寺(萬華龍山寺, 艋舺龍山寺) 景點

內容介紹. 艋舺龍山寺,為臺灣的國家二級古蹟,亦稱萬華龍山寺或簡稱龍山寺,與臺北 ... 龍山寺主祀的神明為觀世音菩薩,其他祀奉神明包含佛、道、儒三個宗教的重要神祇 ... 於 vrbyby.com.tw -

#67.臺灣省城隍廟- 線上抽籤

神祇介紹與導覽 · 文物典藏 · 文化志業 · 活動剪影 · 董監事介紹 · 參拜順序 · 線上抽籤 · 籤詩釋解 · 省城隍商圈 · 交通資訊. 【線上抽籤】. 請虔誠地在心中默念您的姓名 ... 於 www.citygod.tw -

#68.只能手拜拜!龍山寺「這日」停止供香民視新聞網 - Requx

「用手拜拜就可以」跟進行天宮龍山寺3/13停止供香? 龍山寺拜拜. 拜拜龍山寺, 為你收集豐富的導覽資訊,提供龍山寺完整歷史,及供奉佛道儒神明介紹。也說明如何祭拜擲茭 ... 於 requx.googge.online -

#69.台北艋舺龍山寺傳奇

... 神明的小紙條前,先一起來開啟這一段歷史吧~ 算你好命, 神明的小紙條, 艋舺龍山寺 ... 聽完這集艋舺龍山寺的簡介分享後,如果大家有打算去艋舺龍山寺,或 ... 於 vocus.cc -

#70.艋舺龍山寺:歷史,現況,供奉神祇,參拜順序,前殿,大殿,後殿,福 ...

以下先介紹參拜順序,再一一介紹各殿神祇。 參拜順序. 本寺有觀音爐、天公爐、媽祖 ... 孟章神君:道教神祇,即四靈(四神)之青龍,位於華陀廳外牆上。本寺以交趾陶為之 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.龍山寺_百度百科

主要供奉觀世音菩薩,並祀奉媽祖,四海龍王,十八羅漢,城隍爺註生娘娘,山神、土地公等典型神佛合一,有此一説“龍山寺是眾神的集今所”表示供奉神佛很多。 於 baike.baidu.hk -

#72.台灣最南端的龍山寺- 鳳山龍山寺 - 台灣通

鳳山龍山寺主祀神明; 鳳山龍山寺的神祇; 三寶佛殿:釋迦牟尼佛、文殊菩薩 ... 今天要為大家介紹高雄鳳山的重要兩個地標〜 大東文化藝術中心& 鳳儀書院 ... 於 ethnolab.tw -

#73.一本就懂台灣神明 - Google 圖書結果

... 龍山寺鹿港龍山寺高雄後勁聖雲宮碧山巖開漳聖王廟彰化聖王廟金門官澳龍鳳宮艋舺清水巖祖師廟臺北行天宮臺南祀典武廟三重先嗇宮臺南孔廟高雄三鳳宮臺中樂成宮臺南風神廟 ... 於 books.google.com.tw -

#74.-2009年台灣宗教建築縮影I-艋舺龍山寺-

龍山寺 正殿主祀觀音菩薩,後殿則供奉佛、道、儒三教多位神祇,呈現多神共祀的景況 ... 神明, 介紹. 媽祖. 被尊稱「天后」或「天上聖母」,是海上的守護者,也有眾多顯聖 ... 於 www.mwr.org.tw -

#75.淡水龍山寺官方網站:: LongSan Temple Official Site: 殿內神明

淡水龍山寺洪管理人,一次因緣際會在台北圓環的古董店內,發現一尊石雕地藏王菩薩,擺放在廁所旁邊, 幾次到古董店都一直想幫菩薩找個清靜處供奉, 然而還是覺得淡水的龍山寺 ... 於 www.xn--detrkl13b9sbv53j.org -

#76.艋舺廟口豪宅線從龍山寺出發,走讀台北萬華仕紳興衰與時代記憶

何良正也提到,龍山寺有「三多」,神明多、雕刻多,還有一個就是對聯多,「包括 ... 導覽。現場陳設的林家文物照片、林家女兒的刺繡藝品、拆除保留下來的老舊門扉等樁樁 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#77.【搭乘捷運遊臺北】艋舺龍山寺:寫下半部萬華史的宗教觀光勝地

簡單介紹了艋舺與萬華一名的由來之後,現在我們知道為什麼位於萬華的龍山寺 ... 每當要商議大事或是調解糾紛,鄉民們便經常到龍山寺請神明替他們裁決做主。 於 storystudio.tw -

#78.走讀龍山寺—龍山寺的實地踏查記錄

龍山寺 內除了供奉佛教的觀音,也奉祀民間信仰的媽祖、關聖帝君、文昌帝君、月老等神明,因此與正統佛教不甚相同。雖然如此,艋舺龍山寺的董事會仍聘請僧侶到廟中主持 ... 於 memory.culture.tw -

#79.艋舺龍山寺 - 國家文化資產網

龍山寺 內除了供奉佛教的觀音,也奉祀民間信仰的媽祖、關聖帝君、文昌帝君、月老等神明,因此與正統佛教不甚相同。雖然如此,艋舺龍山寺的董事會仍聘請 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#80.關於龍山寺的拜拜順序 - 幸福空間- 痞客邦

1.大爐-面向裡拜主神.一柱 · 2.上階梯-向外拜天公.一柱 (轉身拜觀世音菩薩.右拜文殊菩薩. · 3.後殿中央-拜媽祖.一柱 · 4.右旁-拜水仙尊王.城隍爺及福德正神. 於 forever201220.pixnet.net -

#81.籤詩網‧六十甲子籤

六十首的幾種籤詩中,在台灣最主要的就是這一冊六十甲子籤,主要常見於媽祖廟,也有天公廟(玉皇上帝廟)採用此組籤詩,也可以搭配三枚金錢卦卜出上、下卦求籤。 於 www.chance.org.tw -

#82.龍山寺(萬華龍山寺, 艋舺龍山寺)

龍山寺 主祀的神明為觀世音菩薩,其他祀奉神明包含佛、道、儒三個宗教的 ... 內容介紹. 艋舺龍山寺,為臺灣的國家二級古蹟,亦稱萬華龍山寺或簡稱龍山寺 ... 於 www.vrwalker.net -

#83.艋舺龍山寺

本寺包括佛、道、儒三教重要神祇,主要可分為前殿、大殿、後殿三個殿,此外可細分為許多廳,共有神祇百餘尊,七個香爐。以下先介紹參拜順序,再一一介紹各殿神祇。 參拜 ... 於 templetaiwan.fandom.com